|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付録

七章 戦後の発展・学園都市へ

1 戦後の復興

機業の動向と宅地開発

八王子市域は戦災によって九一パーセントを焼失したが、終戦を迎えた八王子の人たちはあらたな希望をもって復興のために立上った。

しかし食糧や生活物資の欠乏によって市民の生活は最悪の状態であった。

八王子は大きな試練を克服して再建への道を進んだのである。

こうしたなかでまず、戦災復興区画整理事業にもとづいて一九四六(昭和二一)年から新らしい町づくりが駅周辺から開始された。

翌四七(昭和二二)年一〇月には、焼けあとに家の建て直しも進み戸数も七一二四戸、仮小屋などを含めると一万二四三二戸にのぼり、実に戦災前の九四パーセントが復興したのである。

一九四九(昭和二四)年には南口開設からはじまり、東放射線道路、北口広場、西放射線と着手され、やがて横山町・八日町・八幡町などの商店街がしだいに復活していった。

八王子は川辺の農村が養蚕地であったことからも、古くから絹織物を生産する機業町として知られ、関東五大機業地の一つに数えられていた。

しかし基幹産業であった織物は、戦災で打撃をうけることになり一時は衰退した。

その後、戦災復興資金の導入などによって生産力も徐々に回復し、一九五〇(昭和二五)年には戦前の最高生産数量の二分の一、一四七万点を生産し、さらに朝鮮戦争の勃発によって一九五三(昭和二八)年には七〇パーセントに回復した。

朝鮮戦争後は一時、不況のため生産が落ちたが、一九五八(昭和三三)年頃から再び上向きとなっていった。

やがて戦後の着尺(きじゃく)に革命をもたらした紋ウールがつくられ、八王子市の産業は絹織物から質的に大きく変っていくことになった。

そして服地でネクタイ・マフラー・メリヤス製品などの生産が一段と多くなったが、とりわけネクタイは全国生産の六割を占めるようにまった。

だが繊維産業は全国的に不況に落ちこんだため、伝統ある八王子織物もその影響をうけざるを得なかった。

八王子市はまた戦後、東京の通勤圏にはいったため、宅地造成が著しく進行した。

田畑はもちろん、丘陵がみるみるうちにけずられ、整地されていった。

かくして富士見町団地をはじめ、朝日が丘・清川町・中野町・高嶺町・打越町・めじろ台・宇津木町・館町・元八王子町・角栄団地などの大小の団地が続々と造成された。

また、一方では市街地にはマンションが建設され、とくに一九七五(昭和五○)年一月には、巨人な多摩ニュータウンの八王子市分の建設が開始され、かっての緑の自然に囲まれていた八王子市は、多摩丘陵開発ラッシュのために大きく変貌していくことになった。

そして物にかわって、首祁圏整備法によって北八王子や東浅川で工業が整備され、カメラ・電気機器などの工場を中心に工業団地の造成も進み、八王子の産業も変化していくことになった。

一九五八(昭和三三)年に、八王子市は建設省から市街地開発地域の指定をうけ、一層、東京の衛星都市としての性格を強めることになったが、やがて八高線の北八王子駅一帯や京王線の狭間駅の周辺には繊維関係以外の大工場の建設が進められたのである。

八王子の町自体も、戦後の町村合併で成長していった。

一九五五(昭和三〇)年に横山・元八王子・恩方・川口・加住・山井の六か村を合併した。

人口は一三万四〇〇〇人になった。

一九五九(昭和三四)年には浅川町を合併、人口は一五万人に、そして一九六四(昭和三九)年には紛争の後に由木村を合併して一九万三〇〇〇人になった。

以後人口増は急速に進み、昭和四〇年代にはいると二〇万台になり、一九七四(昭和四九)年一〇月には三〇万台に達し、全国で四八番目の都市となった。

一九八三(昭和五八)年現在四〇万人を数えている。

だが人口増にともなって急速に宅地造成がおこなわれ、丘陵破壊が大きな社会問題になっていった。

今後、人と自然との調和はどのように計らなければならないか、ということは八王子市にとって大きな課題となったのである。

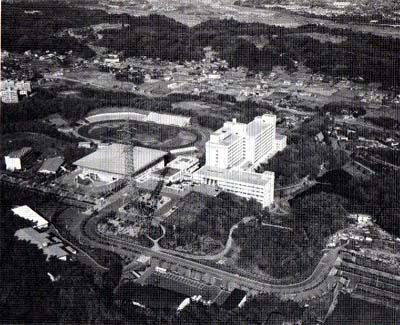

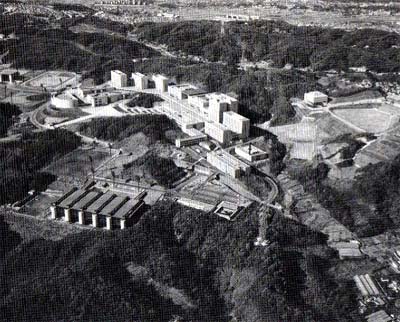

創価大学 |

中央大学 |

学園都市への発展

八王子は織物産業の後退に対して学園都市への発展を目指している。

一九六三(昭和三八)年四月以来、大学・短期大学が広大にして、しかも自然環境に恵まれた学術研究と教育の場を求めて八下子市への進出が始まった。

そして現在では帝京・明星・中央・東京薬科・多摩美術・拓殖・東京造形・国学院・創価・工学院・杏林・共立女子・日本文化の各大学と東京純心女子・戸坂女子の短期大学などのキャンパスが開発され、全国でも他に例をみないほど大学が集中している学園都市として注目されている。

とくに一九七八(昭和五三)年四月に由木の東中野に開校された中央大学は、四八万七七二五平方メートル(約一五万坪)にも及び、この多摩校舎に現在二万三六〇〇人の学生が学んでいる。さらに法政大学も町田市にまたがる広大なキャンパスがつくられ、一部の学部の移転が進められている。

また、大学教育に社会が参加するために、国公私立大学の連帯を深めていくために一九六四(昭和三九)年には下柚木の野猿峠に大学セミナー・ハウスが建てられ交流が深められている。

三G計画

なお近年、自然環境の保全を望む市民運動も盛上っており、古くは多摩の横山として知られた多摩丘陵を守ろうとする努力が続けられている。

そして、貴重な自然を残していくために、市域の西部の山地区は都立高尾・陣馬自然公園、南東部の丘陵地区は都立多摩丘陵自然公園、北部は都立秋川丘陵自然公園に指定されているが、とりわけ高尾山周辺は、飯縄権現堂などの重要文化財の建物や天然記念物も豊かであり、明治の森高尾国定公園に指定されている。

また、八王子市は、二一世紀に向けて三G計画を基本にしている。Grand city(集住都市)、Garden City(庭園都市)、Green City(緑住都市)であるが、盆地という地形を生かして都市の機能を高め、縁との調和のとれた町づくりを進めるプランをうたいあげている。

top

****************************************

|