|

��������������������������������������������������������������������������������

Home ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

��́@���n�E�Ñ�̔����q

�@�@1�@���n�̔����q top

�@�����q�̂����ڂ�

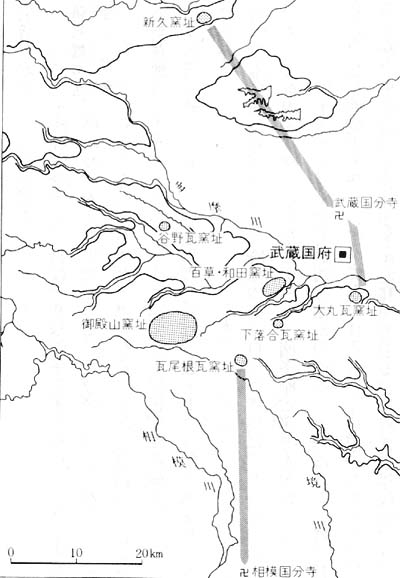

�@�����q�s�͓����V�̐��x�ɂ���A�n�`�I�ɂ͊֓��R�n�ɐڂ��镔���Ɉʒu���Ă���B

�@�����Ă܂��A�����́A�֓��R�n���傫������ɓ����p�ɂ̂��ޏ��܂ł̂тĂ���A�����u�˂̕t���������߂Ă���B

�@�����āA�����u�˂̂�����ɂ��݂��Ȃ��~�n��̒n�`��悵�Ă��邱�Ƃ������I�ł���B

�@���������n���I�i�ς��A�������̗��j���`�Â���ЂƂ̑傫�ȗv�f�ɂȂ��Ă���̂ł���B

�@�ł́A�������̏Z�ފX�́A��̂�������l�X����������悤�ɂȂ����̂ł��낤���B

�@��㎵���i���a�l�Z�j�N�A�ЂƂ̏����@���s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����q�s���y�����قɓ͂���ꂽ���j�ΐ��݂̂��ƂȐΊ킪�[���ł���A�J�n��̎x����i��͂��j��̉E�݂Ɉʒu���锪���q�s�J�쒬���O�i�Ă�܂��j��Ղ����̌����ł���B

�@���̔��@�ɂ���āA�����q�s�ōŏ��̋��Ί펞��̈�\���֓����[���w�̒����疾�炩�ɂ��ꂽ�B

�@�o�y�����Ί�̑啔���́A�����̔���ł�����Ȃ߂�����ƍl�����Ă���~���i�������j�Ő�߂��Ă����B

�@�������̃C���[�W�́A���̈�Ղ��g��ɂ���ĕߊl�����l���̉�̏ꏊ�h�ł����܂����B

�@���ɂ͊l���������Ă��ɗ��������I�i�ꂫ�A���j���W�ς���Ă����B

�@���̎��O��Ղ̔N��́A�������ꖜ�O�Z�Z�Z�N�O�ƍl�����Ă���B |

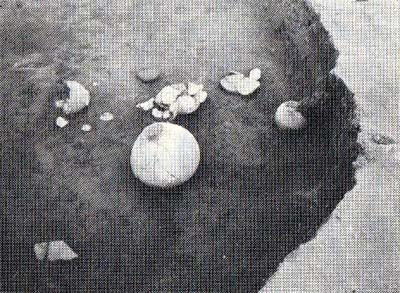

���O��Տo�y�̐Ί�i���j�ΐ��̑~��j

|

�@���̒����ȑO�ɂ��A�����������Ί펞��ɑ�����ƍl������Ί�́A�������m���Ă����B

�@���Ƃ��A��I�i��������j��ɉ������R���i�䂬�j�n��A�J�n�쉺���̑�J�n��A���a��E�݂̏�����i���т��j�u�˂ȂǂŒP�Ƃɏo�y���Ă���B

�@�������c�O�Ȃ��ƂɁA���̐������́A�܂��\�Ȃ����͏o�y�w�ʂȂǕs���̍̏W�i�ł���B

�@���̂ق��A���c�i���ʂ����j���E�ΐ쒬�Ȃǂł��i�C�t�`�Ί킪��������Ă���A�s���ɂ�����l�X�̊����͂��̍�����ٓ����n�߂��悤�ł���B

�@�����ЂƂ̏d�v�Ȕ��@����������B

�@��㎵�O�i���a�l���j�N�����A������Z�����o�C�p�X�̌��݂ɔ����čs�Ȃ�ꂽ�A��J�����k�n�i�����������j��Ղł���B

�@����́A�אΊ핶���Ƃ����A���Ί펞��ł͍ŏI���ɋ߂���\�E�╨�ł������B

�@����ɂ���āA�f���I�ł͂��邪�A�����炨�悻�ꖜ�܁Z�Z�Z�N�O����ꖜ��Z�Z�Z�N�O�܂ŁA�l�X�̑��Ղ𔗂��鋌�Ί펞��̈�Ղ��A�����q�ɑ��݂������Ƃ��m�F�ł����킯�ł���B

�@���Ί펞��l�̐����͊ȒP�ȏ��������Ȃ���C�G�����A������������x�̂܂Ƃ܂�������Ă����悤�ł���B

�@�C�G�̒��ɂ͘F�̂悤�Ȏ{�݂͂Ȃ��A�����̎�̂͂����ς�ˊO�ł������炵���B

�@���O��Ղɂ��������悤�ɁA�������Ղ̂����I�̂܂Ƃ܂肪�������_�݂��Ă���B

�@�����i�����сj�ɐ���荞�݁A�[���ɉ��M���Ă�����o���ĕ��ׁA���̓y�œ����Ă��Ƃ����������@���������̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���̂ق��A�ŋ߂̌����ł́A�����̐ΕЂ�ڍ����Ă��Ƃ̌��ɂ܂ŕ������A�Ί�̐���Z�@�𖾂炩�ɂ�����A���̐ڍ��W��ʂ��ē���̓����i�l�Ԃ̓����j��T�邱�Ƃ܂ōs�Ȃ��Ă���B

�@�܂��A���̉Ȋw����̗͂�����āA���p�I���_���猤�����s�Ȃ��Ă���B���O��Ղ≺�k�n��Ղ̔N�オ���悻�킩��̂��A���͂����������Ȋw�̐��ʂɂ����̂ł���B

�@�������A�ΎR�D�i�֓����[���w�j���_����߂ł��邽�߂ɁA�L�@���̕��̂͂����������I���Ďc���Ă��Ȃ��B

�@���Ί펞��l���ǂ�Ȋl�����Ƃ�A�ǂ�ȐA���𗘗p�����̂��A�Ƒ��\���E��̕��@�ȂǑ����̖��͖������ł���B

�@�����炢�̎�l

�@�y��̔����͐l�ނ̐����Ƃ�������I�Ȃł����Ƃł��邪�A���E�j�I�ɂ݂āA���̔����͈�l�łȂ��B

�@���x�ȕ����̔����n�ł��郁�\�|�^�~�A�ł����A�������܁Z�Z�Z�N�O�ɂ悤�₭�y�킪�o�ꂷ��B

�@�Ƃ��낪�A�ɓ��̓��{�ł́A��ꖜ�N�ȑO�ɓy��͔�������g�p���ꂽ�B

�@�y�킪�o�ꂷ�邱�Ƃɂ���āA�l�ނ̗��j�͑傫���ς����B���E�j�I�ɂ͐V�Ί펞��ƂȂ�A���{�ɂ����Ă͓ꕶ�����ƂȂ�킯�ł���B

�@�ꕶ����͑��n���E�����E�O���E�����E����E�ӊ��̘Z���ɕ�����ꂽ�B

�@���̔N��́A���n���̊J�n��������ꖜ��Z�Z�Z�N����ł���A�ӊ��̏I���́A���n���̏ꍇ�������Z�Z�Z�N�O���ł���̂ŁA���悻�ꖜ�N�̊ԓꕶ���オ�������ƂɂȂ�B |

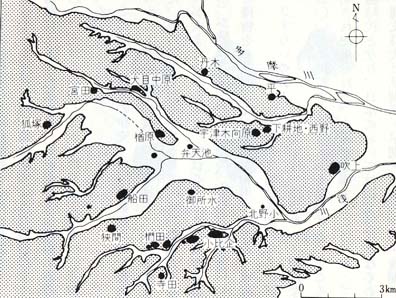

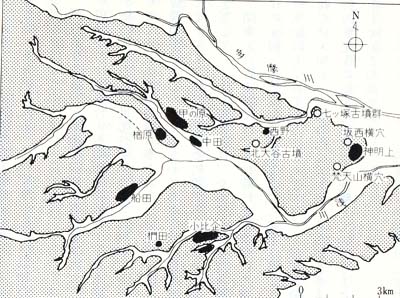

�����q�s�Ƃ��̎��ӂ̂����ȓꕶ������

|

�@���ċ��Ί펞��ɂ킸���Ȉ�Ղ��c���������̐l�X�́A�ꕶ����ɓ����Ă��ˑR�Ƃ��Ă������ȑ��Ղ����Ă��Ȃ��B

�@����ǂ��납�A���n���̊m���Ȉ�Ղ͍��̂Ƃ���F���ł���B

�@���������̎����̐Ί�ł���듪���i����Ƃ����j���s���e���ł݂����Ă���̂Ől�X�̓��������������Ƃ͎����ł���B

�@���������ɂ́A���̑O���̈�Ղ͏��Ȃ��㔼�ɑ����Ȃ�B���̑����㔼�̈�Ղ͂��������@����Ă���̂ŁA���̒��̑�\�I�ȗ���Љ�Ă������B

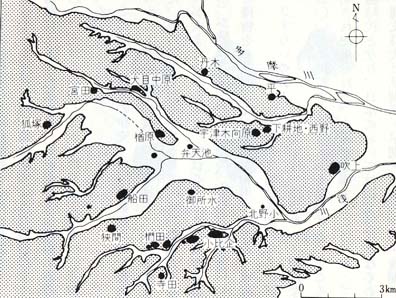

�@�O�ɂ��ׂ̂���J�����k�n��Ղł���B

�@��Ղ͒J�n��Ɍ������Đ��ɒ���o������n��ɂ���A���k�����ɌX���Ă���B

�@���@�͓��H���݂̂ł����Ĉ�Ղ̑S�̂����킯�ł��Ȃ����A�y������A�F������Ȃǂ̈�\�Ƌ��ɓy��E�Ί킪�o�y�����B

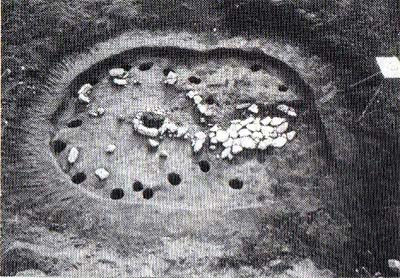

�@�y��͒��a�ꃁ�[�g���̉~�`�Ɍ@���A�[����Z�Z���`�͂ǂ̂��̂���A��E�܃��[�g���̂��̂܂ŗl�X�ł���B�F���Ƃ�Ԉ�\�͒��a��`�O���[�g���̏M�`�̓y�ۂł���B���̈������O�����ĉ��ˏ�̌����J���Ă���B�������ՂƂ��āA�Ă����y�������͐ς��Ă���A���˂̕ǖʂ͍��M���ďĂ��Ă���B

���̘F�����犮�S�ɂ������y�킪�݂����Ă���̂ŁA�ɂ����Ďg�p�������Ƃ͖��炩�ł���B

�@�����������e������Ղ́A�s���̋u�ˏ�ł悭�݂����Ă���B��J�n��ł͖k��J��ՁA���c�i���ʂ����j�u�˂ł͞��c��u��Ղ����@�������ꂽ��\��ł��낤�B

�@���g�p�������Ղ��������āA�Z�����Ȃ��Ƃ����̂͂ǂ̂悤�Ȑ����ł������̂��낤�B

�@�����炭�A�ނ�͎�������s�Ȃ��Ȃ���A�]�X�ƈړ�������Ԃ������ł������Ǝv����B

�@�y�킪�킸�������o�m���Ȃ��̂́A�����邽�߂Ɏc����Ȃ������Ɗ�l�����悤�B

�@�������������炢�l�̐������W�J���ꂽ�̂́A������Z�Z�Z�N�قǑO�̍��̂��Ƃł���B

�@�Ƃƃ���

�@�ꕶ����̑O���Ƃ��������͌��݂̋C�����肳��ɉ��g�ł��蓌���p�͍���肩�Ȃ�������ɂ܂œ��荞��ł����B

�@���g�ȋC��͂܂��A����ς���B

�@���̑O�܂ł́A�L�����{�͊���n�^�̐j�t���т������Ă������A���̍�����k��ނ��A�{�B�̓J�V�E�V�C�E�i���E�u�i�Ȃǂ̍L�t���тɂƂ��Ă�����Ă������B

�@���̌��ʁA�����̎��ёт����ݏo���A�����H���́A�ꕶ�l�̏d�v�ȐH�������ƂȂ����̂ł���B

�@�����l���͈ړ������Z�ւƓ��R�ς��Ă���B

�@�O���̏��ߍ�����Z���������A����炪�܂Ƃ܂����������`������̂́A���������w�i������B

�@�����q�ɂ͂��̎����̈�Ղ͂܂����Ȃ��B�������A���コ��ɔ��������\���͂���B

�@������ɖʂ��������̑�n��A�䒬�䏊����ՁA���c��u��Ղ͐����Ȃ�������ł���B

�@�����̒����ɂ���āA�O���̑O���̏Z���͕��`�A�㔼�͉~�`�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�������A�����̝������킩��悤�Ȓ����Ⴊ�Ȃ����ߑ����̂��Ƃ͕s���ł���B

�@�W����Ղ̂ق��ɁA���̎����ɂ����ƍl��������������B

�@������R�̎Ζʂɑ����̗�����������������̂ŁA�C�m�V�V�Ȃǂ��Ƃ炦��ړI���������ƍl�����Ă���B

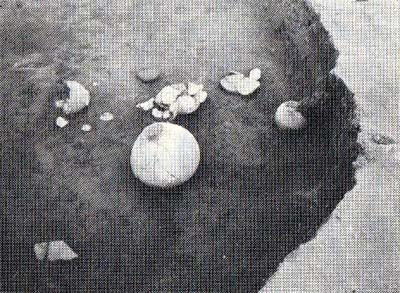

�@�������ꂽ�̂́A���a��㗬���c�����cNo3��Ղł���B�@��������́A���a�[�g���A���ꃁ�[�g���O��ŁA�[���[�g���ۂǂ̏����`�Ɍ@��ꂽ�������������݂������B�@�e���̒����ɂ́A������ۑ�����������ł����Ǝv���鏬�����J���Ă���B

�@�C�m�V�V���������ꍇ�A��ɋr�����Ȃ��悤�ɂ��A�����͂�D���Ďd���߂₷���������̂ł��낤�B

�@����������ꂪ�����̂܂��ɂ���������A�����̐������������q�i�����j�Ǝd���l�ɕ�����č�Ƃ������Ƃ�z���ł���B |

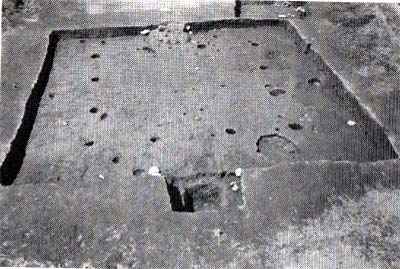

�����c��Ղ̗�������\

|

�@���ȓy��̎���

�@�ꕶ���㒆���́A�܂��܂��A�����H�Ƃɔ�d���傫���Ȃ��Ă�������Ă���B

�@�܂��A�|�p�i�ɋ߂��܂łɎ�̂����ȓy�킪����ɂ�����B

�@���̒n�͂͐����̈���Ə[�����Î�����B����ɂ܂��A�ЂƂ̓y��^���̕��z���������Ȃ��Ă��Ă���B

�@����q�ɂ͂��̎����̈�Ղ͂���߂đ����A��������W���ł����Ղ��唼���߂�B

�@���A���@�������s�Ȃ�ꂽ�����̑�\�Ⴞ���Ƃ��Ă݂Ă��A�J�n�여��ł͉F�Ö،�����ՁA����여��̌��ڒ�����ՁE�{�c��ՁA�k��여��̓茴�i�Ȃ�͂�j��ՁA���a�여��ł͏���������ՁE���c��V��ՂȂǂ��������A���K�͂̈�Ղɂ��Ă͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B

�@�����ŁA�F�Ö،�����Ղ���グ�Ă��̎���̐�����`���Ă݂悤�B

�@�F�Ö،�����Ղ́A�J�n��Ɣ����q�~�n�̊Ԃɓ��������J�u�ˏ�ɂ���B

�@���Z�l�i���a�O��j�N�O������A���������������q�C���^�[�`�F���W���݂̂��߂̎��O�������s�Ȃ�ꂽ��Ղł���B

�@�����ł́A�������甭�����ꂽ�A�퐶����̕��`���a����ڗ���ՂƂ��Ă̕��������ł���B

�@�ꕶ���㒆���̈�\�́A�Z�������A�z�ΎO�A�̊��i���߂���j��A�y����Ȃǂł���B

�@�Z�����̂��������̒��t�i������j���܌��A�c��͌㔼���i���]���d���j�ɑ�����B

�@���������������邪�A���ڂ낰�Ȃ��玟�̂��Ƃ��킩��B

�@�܂��A�������t�ɂȂ��Ă����n�̒������ɏZ�������Ă���B

�@����͌��ʂƂ��Č܌��ł��邪�A�ꎞ���ɓ�`�O���ł��낤�B

�@�������L�����@���Ă��邪���̎����̏Z�����Ȃ����Ƃ��琼���̖����@���ɑ����̏Z������������Ă���\���������B

�@�����Ē����㔼�ɂ͈�l���̏Z�������Ă��邪�A���̔z�u�͓�����ʂɂ��āA���@��̒��œ������ɕЊ���Čʏ��`���B

�@���̎������ԈႢ�Ȃ������@���ɏZ��������A�S�̂Ƃ��Ċ�̏W���ɂȂ�ƍl���Ă悢�B

�@�����ɂ���ꌬ�Ɠ��[�Ŕ��@���ꂽ�Z���́A�܂��ʂ̈�Q���\��������̂ł��낤�B

�@�����Ă��̎������Z���̏d�����݂��邱�Ƃ���A�ꎞ���ł͂Ȃ���`�O��̌��ւ��A�ړ����s�Ȃ�ꂽ���Ƃ��킩��B

�@�����㔼�ɂ͏Z���̌`�����ɐ��������̂������Ȃ�A�Ǎۂɐ���ꂽ���a�̎{�݁A�쑤�̏o�����{�݁A�F�̌`�ԂȂǍ\���̕ω�������Ă���B

�@�ς��Ă���̂́A���̊��̏Z���ɂ́A�������̏������P�߂Ă���_�Ă���B

�@���̖��P�i�܂��悤�j�̐��i�ɂ��ẮA�����قڗc���^���Ƃ����ӌ��ł����܂��Ă���B

�@���܂��Γ��܂��قǐ��삪��݂�����Ƃ������n��p�i���ザ��j�Ɛ[��������肠���Ă���̂ł���B

�@����Ɗ։^����̂́A�W���̂͂���ɖ������Ă����`�̊��ł���B

�@�����炭����͗c���𑒂��������{�݂ł��낤�B

�@�܂��P���ƕ���œ�̓y���i�ǂ����j������A���������i�ڂ����j�ƍl���Ă悢���̂ł������B

�@���āA�ȏ�̂悤�ȍ\�������F�Ö،����̏W���́A���c��V��Ղ̒����W���Ə��Ȃ��炸���ʂ���Ƃ��낪����B

�@�I�c��V��Ղ��S�@�������̂ł��Ȃ����A���a��ꎵ�Z���[�g���̂قڊ�̏W���ł���A�������t���J�n����A�����㔼�ɂ͎��ɑ����̏Z�������Ă���B

�@�܂��A�W���̊O���ɂ͐l�`�P�������݂���A�ގ�����_�������B

�@�����A�����㔼�ɂ͐l�X�̕p�ɂȈړ����������炵���A�Z�������x�����đւ����A�������̏Z�����d�����Ă���B

�@�������A����͈ړ��̑����i�����j�̖��ł���A�{���I�ȑ��������킷���ۂł͂Ȃ��B

�@���̔����q�~�n�̖k�Ɠ�Ɉʒu����W���������̓_�ċ��ʂ��Ă���̂́A�Ƃ��ɋ��R�ł͂Ȃ��A��ɋ����������E�茴�E���������E�{�c��ՂȂǂ��A�����I�ɖ��炩�ɂ���Ă�����e���琄���āA�قړ���̍\�������ƍl���Ă悢�B

�@���̂悤�ɁA�������t����㔼���ɂ����āA�����q�~�n���Ƃ�܂��u�ˏ��A�~�n���̉͊ݒi�u��ɂ́A���Ȃ�̐l����i���郀�����_�݂��Ă���A�݂��ɗL�@�I�W�������Ă����Ƃ݂���B

�@���̃����ƃ����Ƃ̋����́A�ł��ߐڂ��Ă��鞭�c��V�Ə��������Ŗ��E�܃L�����[�g���A�{�c�ƌ����i���ʂ߁j�����Ŗ��L�����[�g���ł���B

�@���������͈͂��L���Ă݂�ƁA�����u�˂═�����n�ł͂قƂ�Ǔ������ۂ��݂���B

�@�������A������C�ݒn�тɂ���Ɨl���͈�ς���B�C�݂ɋ߂��n��ł́A������������Ƃ���Ɠ��ȕ������݂��A�����̊L�˂��c���Ă���B

�@�����q�s����܂ޑ����n���ł́A�ꕶ����S���Ԃ�ʂ��āA��Ղ̕��z���x���ł��Z���Ȃ̂́A���̒����ł���B���m�ɂ́A���̌㔼���̒��t�܂łł���B

�@�����������ۂ����ɋN������̂��A�w��ł������̘_��������B

�@��ɂ��q�ׂ������̈���Ə[���́A�Ǘ����ꂽ�A���͔|�ɂ��A���n�_�k�ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ���g�ꕶ�_�k�_�h�ł���B

�@���̐��ɂ͑����̖T������A���_������B�����ł͂��̂������ɂ��Ăӂ�Ă݂����B

�@�ꕶ�����ł����Ƃ���z����Ί�͐Ε��i�����Ӂj�ł���B

�@����͂��̖��̎����ʂ�A�I�m�Ƃ��Ă̋@�\��s�{�ӂ̂����ɃC���[�W�Â����Ă��邪�A���h�ȓy�@���ł���ΌL�i����j�ł���B

�@�܂��A�悭���͌������Ă����ƁA�Ő��Ί�̒��ɂ́A���⏜�����̋@�\�������̂�����B

�@�܂��A���V�̌����́A���̒����ɂ݂���ł������Ȍ��ۂł���B�͂Ȃ͂���I�łȂ��l���Ƃ������悤�B

�@�L�t���ёт̒��ň�H���͑�������B

�@�̎��̓h���_���E�g�`�E�N���~�E�N���Ƃ��������ʗށA�����r�E�����ȂǑ����ނ��M�d�ȐH�Ƃł������B

�@�h���O����g�`�̎��͏a���������Ȃ���ΐH�p�ɂȂ�Ȃ��B�N�Y����b�����Ƃ�̂ɋZ�p������B

�@�������A�����������H�ƒ����@�ɂ��Ă��A�ނ�͏n�m���Ă����B

�@�ΎM�▁�����s����̂͂��̂��߂ł���ƍl������B

�@�����݂Ă���ƁA�L�t���ёт̂����炷����ȐH�Ƃ́A�m���ɁA���������̍��g�ɑ傫�Ȗ������ʂ������Ƃ����悤�B

�@�������A�ꕶ�_�k���݂̉ۂɂ��Ă̌��_�͂܂��łĂ��Ȃ��B

�@�Ȋw�̐i���́A�A����̂̌����ɑ����̌����������炵�Ă���B

�@����A���������Ȋw�̉��p�ɂ���Č��_���o�����\�������낤�B

�@�����ł́A���ۂƂ��āA�L���Ȏ��R�Ɍb�܂�A�]�͂��������������镶�����e���������A�ꕶ���㒆���Ƃ��������ɕ`���Ă������B

�@����������܂��C���≻���Ă���B�L���ȐX�т͏��X�ɗ̓��ނ��������B

�@�F�Ö،�����Ղł́A���̍��ɂ����鎞���ɂ��l�X�̐����̐Ղ��݂��邪�A����܂ł̒G���Z���ƈ���āA�z�Κ��O���������݂����Ă���B

�@���c��V��Ղł��A�������ɕ~�ΏZ���O����܂߂āA�z�▄�̂Ȃǂ̈�\�����݂���B

�@����͐l���������������Ƃ������Ă���A�ɂȂ������R���Ɩ��ڂȊW�����Ǝv����B

�@��p�ƐM��

�@���������ω��ɁA�ꕶ�l�����͂�����Ƌ��ɍĂіL���Ȑ�����������ɂ������Ȃ��B

�@���̍�����ꕶ����ӊ��ɂ����āA�y���i�ǂ����j�ɑ�\������p�I�╨����������B

�@�c�O�Ȃ���A�����q�ɂ͌�E�ӊ��̈�Ղ����Ȃ����ߋ�̗���������Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�����q�ōł��Â��y��́A���������̐�����ł���B

�@����ȍ~�A���������E�茴�E���R��V��ՂȂǁA�������t����㔼�ɂ����Ă̏W�������甭������Ă���B

�@�����͏������ł���B���̂��߁A���������y��ɒn��_�I�ȐM���݂�ӌ�������B

�@�葫�̌����������A�g�̂̈ꕔ�݂̗̂Ꭶ�����̂ŁA�`���i��������j�Ƃ��ėp����ꂽ���̂����낤�B

�@�ʎ��I�Ȍ`������\��Ƃ��āA�{�c��Տo�y�̎q���������e���������i�}�ŎQ�Ɓj�B

�@�n��_�M�݂̂Ȃ炸�A����ȏ�ɋ{�c�l�����̈��������������y��ł���B

�@�y��̂ق��ɂ��A���Ƃ��A�y��ɏ����镶�l��l�ʂ�͂����c��ȂƂ���A�ނ�̎�p�I���E���_�〈�邱�Ƃ��ł���B |

�{�c��Ղ̓y��g�q���������e���h

|

�@���l�̒��ɂ͎֑̕��������B���̂ق��A��ނƗސ�����铮�����l���悭�o�ꂷ��B

�@�~�ɂ͒n���ɂ�����A�t�̑������Ƌ��ɑh��������̂����ւ̋����ƁA�݂�����̗���������ւ����A�F��̋C�������߂ď���ꂽ���l�ł��낤�B

�@�y��͏����������|�I�����A�Ζ_�͒j�����ے����Ă���B

�@��͂�n��_�I�ȐM�̑Ώۂƍl�����Ă���A�����͗��Ă��Ă����B

�@���ʒu�ŏo�y�����Ⴊ���Ȃ��A����߂Đ��i�̕s���ȓ_�������B

�@���������I�ɂ́A�����̒��t�ɂ͏W�������̍L��ɗ��Ă��Ă������̂��A���̌㔼�ɂȂ�ƒG�����Ɏ������܂�Ă��邱�Ƃ��������Ă���B

�@�~�ΏZ��

�@�ꕶ����̒������t�����������ɂ����ďo������~���i���������j�Z�����́A���̍\�����炵�ē��قȂ��̂ł���B

�@�����q�ɂ����ẮA�Â����Ԓ���J���i�݂˂����Ɓj���甭������Ă���B

�@���̂ق��A���a��ɉ����Ğ��c��V��ՁA�����R�����ՁA�k�쏬�w�Z�Z���ՂȂǂ�����B

�@���Ő��A����여��ɂ͑D�c��ՁA�������ՁA�b�̌���ՁA�ˑ�y��ՂȂǂ�����B

�@���̂ق��P�ƂŔ������ꂽ���̂͐���������A���~���߂��Ă���������K�����āA��r�I��������Ă���Ⴊ�����B

�@�����ʂ�Z���̏��ɝG���Ȑ�~���߂����̂ŁA�����ɂ͘F�̎��͂ɂ����~���A�₪�đS�ʂɕ~���߂�悤�ɂȂ�B |

�D�c��Ղ̕~�ΏZ��

|

�@�Z���̕��ʌ`���������������A�ˏo���������`���Ƃ���̂������B�܂��A�D�c��Ղ➭�c��V��Ղ̒����Ⴉ��A�~�ΏZ�������łȂ��A�z�Έ�\�₻��ɔ������P�Ȃǂ���̂ƂȂ��Ă���B

�@�]���āA�������ꂽ���@��̒��͐��݁X�Ƃ��Ă���i�ς��L���邱�ƂɂȂ�B

�@�~�ΏZ�����A�Z�����ǂ����̋^��͂܂���������Ă��Ȃ��B

�@����܂ł́A�n�ʂ��@�肭�ڂ߂��y�̏��ɁA�Ȃ���~���悤�ɂȂ����̂��悭�킩���Ă��Ȃ��B

�@�܂��A�z�Κ��ɂ��Ă��A���̐̉���Ԃɏ㝰������A���悪���݂���Ă���_�Ȃǂ���A��n�ƍl������v�f���傫���B

�@�����̈�\����͐Ζ_�����ȓy���i���o�y����B

�@�k�쏬�w�Z�Z���Ղ�����Ղł́A�Z���̉��ɐΖ_���������B

�@���̂��Ƃ���A�@���I�V���ɗp�����ƂƂ��錩��������B��������ƁA���̎����̈�ʓI�Ȃ��܂��͊F���ɂȂ��Ă��܂��B�����̋^�₪�c���ꂽ�܂܂ł���B

�@�𑽗p�������̊��̕����́A�����A�֓��ɍL�͂ɂ݂���B�����āA���������p�I�ȏd�ꂵ���������Ă���B

�@��������A�C��̊��≻�ɔ����āA�������鐶�������F��̒��ɉ������悤�Ƃ���\���ł��낤�B

�@�~�ΏZ�����ꕶ����O���ɂ͏I���B���̌㔼������ӊ���ʂ��āA�s���̈�Ղ͌����̕��������ǂ�B

�@�����̈�Ղ��u�ˁA��n��ɐ�n���Ă����̂ƑΏƓI�ɁA���̊��ɂȂ�ƁA���̂قƂ�ǂ���ʒi�u��Ɉړ�����B

�@�����āA�ΐ��i���������j�Ȃǂ̈╨����������ȂǁA�͂Ȃ͂������I�ȕ������e�������Ă���B

�@�����n���ł͏����Ȏx���͐여������A�������{���̕��Ɉ�Ղ����݂���B

�@�~�s�����Ղ�A���z�s���z�c��ՂȂǂ͂��̒����ȗ�ł���B

�@���Y�����̊�Ղ��A�����������ɂ������ƍl������B

�@�����q�s��ɂ����ẮA�ꕶ����ӊ��͂قƂ�ǐl���Z�܂Ȃ����ł��������A�����Ă�����߂Ă킸���ŁA���Ղ��c���قǂł͂Ȃ������悤�ł���B

�@�@2�@�Ñ�̔����q top

�@�_�k�����̗���

�@�ŋ߁A�k��B�n���ŁA�ꕶ����̖��t�ɂ�����A�ꕶ��k�̑��݂𗠕t���鎑�����o�y�����Ƃ����������B

�@���ꂪ�ق��Ȃ�ʖk��B�n���ł��邱�Ƃ���A����_�k�̋Z�p�����������āA�嗤����l��W�c���n�����Ă����Ƃ������͂ۂړ����Ȃ����̂ɂȂ����B

�@�������ē��{�ɂ�����_�k�����͎n�܂����B�퐶����ł���B

�@��w�Z�p�͋}���ɍL����A�퐶����̑O���ɂ͈ɐ��p���݂ɂ܂ŒB���Ă���B

�@���ꂩ�瓌���{�ւ̔g�y�͈�ċz�����悤�ɒ�����B

�@�����̌����҂́A�ꕶ����ɂ�����A�����{�Ɠ����{�̕����̊�Ղ̑����傫�ȗ��R�Ƃ��Ă����Ă���B

�@���Ȃ킿�A�����{�ɂ͓ꕶ����̋��łȓ`�����c����A�V���̕�����e��Ɏ�t�Ȃ������Ƃ����̂ł���B

�@�������A�ׁX�Ƃ����퐶�����̗����͂���A���C���瑊�͘p���݉����ɓ��i���A���邢�͒������n�ɑk�サ�Ă������B

�@�֓��n���ɂ�����ŌÂ̖퐶�����̈�Ղ́A�������͏��Ȃ���n�������B

�@�đ���Ƃ��铌���{�̓ꕶ����ӊ�������������@�ł���B

�@���̂悤�ɁA�ŏ��̖퐶���y��́A�ێ�I�Ȑ��i���������̒��ɂ܂����o�����̂ł���B

�@���̎����́A�퐶����͂��łɒ����ɂ͂����Ă���A����I������������܁��N�͌o�Ȃ��Ǝv����B

�@�����q�s���ɂ����邱�̎����̈�Ղ́A�ŋ߂��̗�𑝂�����B

�@�ŏ��̔����͖k���E�݂̊��J�i���̂���j���ł���B

�@�����ǖ��ݎ��ɏo�y�����y��́A�܂�����Ȃ����n���ŌÂ̖퐶���y��ł������B

�@���̌�A���z�����ɂ���Đΐ쒬�ɂ����̊��̔j�Ђ���������A�����u�ǐՂł͍đ��悻�̂��̂��A�������A����u�˂̐���肩��͍k�쒆�ɍđ���炵�����̂���������Ă���B

�@�ꕶ����ӊ��ɂ���قljߑa��Ԃɂ����������q�ɂ��A���X�ɐl�X�̓������߂��Ă����B

�@������A�V���������������Ă���̂��Ƃł���_�����ڂ����B

�@�������A�����������������������A���̌�ɑ�����Ղ͂قƂ�ǔ�������Ă��Ȃ��B

�@�W���̔��W

�@�s���ɖ퐶����̏W�����������̂́A���̌�����t�ł���B

�@���������̑O�ɂ��A��J���̏t�����Ղ��疁���Ε�����������Ă���A�퐶�����㔼�ɏ��K�͂ȏW�����������\��������B

�@�܂��A�䒬�䏊����Ղł́A����O���̋v�������y����o�y�����Z��������������Ă���A���ꂪ�W�����\��������̂ł���A���̎����܂ł͑k��B

�@�Ƃ�����A���݂܂ł̂Ƃ���{�i�I�ȏW�����`�����鎞���́A�퐶���������t�ł���B

�@���̏�����ǂ��Ă݂�ƁA�Z���������̎���ł��������Ƃ��킩��B

�@�܂��~�n�k���ł́A�J�n�여��E�݂̑�J��n��ɑ傫�Ȉ�ՌQ������B

�@������ɂ����̂��đ�J��ՌQ�Ƃ��悤�B |

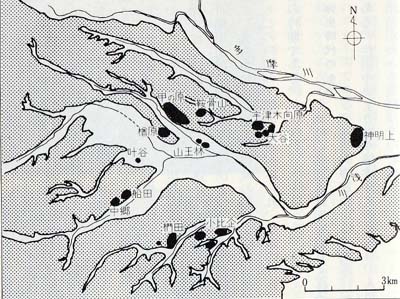

�����q�s�Ƃ��̎��ӂ̂����Ȗ퐶������

|

�@���̒��ɂ́A�F�Ö،����A��J�����A�����i������Ȃ݁j�A�t����Ȃǂ̑�`�W���������a�܁Z�Z���[�g�����炢�̉~���ɂ����܂��Ă���B

�@�����̐����͖퐶���㖖�t�ł���B

�@���̈�ՌQ���痬�扈���ɖ��L�����[�g���قǐ��ɂ́A������t���̈ƍ��R�i����ڂ˂�܁j��Ղ�����B

�@�����Ė~�n���ɓ���������여��ł́A���̍��݂ɍL��ȍb�̌���ՌQ������B

�@���̒��ɂ́A�˔��q�Z��\����Ղ̂悤�ȕ�n�����悤�ȏW��������B

�@�܂��E�݂ł́A�R�����i����̂��₵�j�E�����~�Ȃǂ̏W��������B

�@�~�n�쑤�ł́A�ŋ߂܂ő傫�ȏW�����͔�������Ă��Ȃ������B

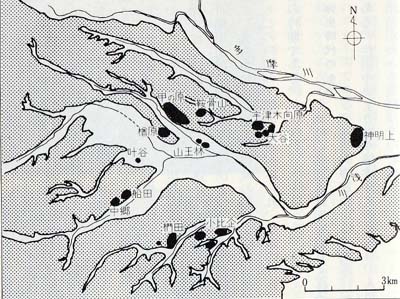

�@�Ƃ��낪�A���Z���i���a�l��j�N�A���[���D�c��Ղŏ��K�͂Ȃ���ЂƂ̏W��������������A�����ē��a�여��Ş��c��U��Ղ���������āA��J��n�ɕC�G����K�͂̏W�������炩�ɂȂ����B

�@���a�여��ł́A�����ЂƂ����u�ˏ�ɂ����̎����̓y��̎U�z���݂��A�W���̑��݂��\�z�����B

�@�D�c��Ղ͌�����t�A���c��Ղ͖��t�̎����ł���B

|

|

|

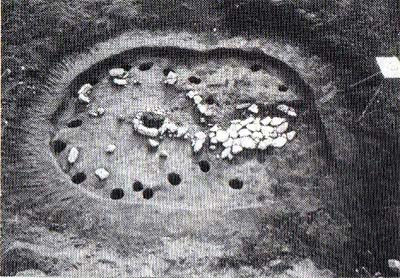

�ƍ��R��Ղ̏Z�����i���j�Əo�y�y��i�E�j |

�@�퐶����̐���

�@�����̏Z���͒n�ʂ��@�肭�ڂ߂��G���Z���ł���A���̕��ʌ`�͉~�E�ȉ~�E���~���`�ƃo���G�e�B�[������B

�@�����ނˉ~������`�ɋ߂Â��قǐV���������̂��̂ł���B

�@�Z�����������NJ��ɘF������A�����͒�q�ŏo���肵���l�q�ł��̒�q��������B

�@�㉮�\�����킩�鎑���͍��̂Ƃ���Ȃ��B

�@�퐶�����̓����Ƃ����ׂ��R�����́A���c��������������Ă��炸�s���ȓ_�������B

�@�������A�F�Ö،����➭�c��U��Ղ���Y�������Ă��o�y���Ă���A���̑��݂͊m���ł���B

�@�܂����Y�p��ɂ��Ă��s���ł��邪�A�É����o�C��ՁE���{�l�c�r���Ȃǂ���A�ؐ��̃X�L�E�N���Ȃǂ��g���Ă����̂��낤�B

�@�����āA�Ε����̂悤�Ȏ��n��o�y���Ȃ��_����A���łɓS���̓�����g�p���Ă����Ƃ��l������B

�@�Ί�́A���H��Ƃ��Ă̖��̂悤�Ȃ��̂͂��邪�A�����㔼�����ɂ��Ċ֓��n���ł͏��ł���B

�@�@�D��́A�y��ꕔ�Ɏc��z�s���痠�t�����邾���ł���B�핞�Ƌ��ɑ��g�������B

�@�ΐ��̌����i�܂����܁j�E�Nj��i�������܁j�E�K���X���̏��ʁA�y���̋ʗނ����邪�A�����������g���������҂͂��Ȃ����ꂽ�l���ł������B

�@���̂ق��A�ނ�̂����Ƃ�����I�ȏY���i���イ���j�Ƃ��ēy�킪����B

�@�y��ɂ͚�E�P�i���߁j�E���E�����i�������j�E���i���j�Ȃǂ�����A�����p�ɚ�A�ϐ����p���P�A�H���铹��ɍ����E�����p����ꂽ�B

�@���̂悤�ɁA�p�r�ɂ��`�Ԃ̕������i�ނ̂��A�퐶����̓��F�̂ЂƂł���B

�@�K�w�̂߂�

�@�L���Ȓ����̎j���w�X�u�`�l�`�x��w�㊿�����Γ`�x�ɋL���ꂽ�u�`���嗐�v�́A�ږ���i�Ђ݂��j�̂��Ƃ͂��Ă����A���݂̎����ł��邱�Ƃ�����������B

�@��h�p���݂��܂߂Đ��˓��C���݂ł́A�퐶���㒆���㔼�ɁA���n���W���ƌĂ�邫��߂Ėh�q�I�Ȑ��i���������W�����o�����Ă���B

�@�܂��|��E���Ƃ������퓬�I�Ȉ╨���o�y���邱�Ƃ���A���̎����i�I�㔼�j���ُ�ȎЉ�ł��������Ƃ������ł���B

�@�y�n�����␅�����̏����ɒ[�����A�����ƃ����̍B�����������ɑ�K�͉����Ă�������q������������B

�@���̉ߒ����o�ă�������N�j�w�č\������Ă����̂����A�܂��ɓ����̐��I�Ƃ�����̂́A���̂��Ƃ��w���Ă���B

�@���āA���������ْ���Ԃ͋E���E���˓��n���݂̂łȂ��A�ǂ����֓��n���ɂ��y��ł����炵�����Ƃ��A�ŋ߂̒������킩���Ă��Ă���B

�@�����Ƃ��A�����{�̂悤�ȋK�͂̑傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���������ЂƂ̉͐여��̂܂Ƃ܂肮�炢�̂��̂ł���B

�@���l�s����������Ղ��ˈ�Ղ́A�Ƃ��ɑ����L����h�ǓI�Ȑ��i���������W���ł������B

�@���̑��A�Ɨ��u�ˏ�ɐ�n���鑽�����ڗ��̑��݂�A�܂��A���̎��ォ���A�W���̑S�Z�����Ђɂ����Ĕp�₵�Ă��邱�Ƃ����������Ȃǂ���A�����ƍL���͈͂ŁA�������オ������z�肷�邱�Ƃ��ł���B

�@�����q�~�n�ł́A�����I�ɂ������Ɍ`�������W����Ղ������A�ْ��̗]�g�����o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�������A�����ĕ����ł������킯�ł͂Ȃ��A�n�x�̊i���̔�����Љ�I�K�w�̉�����}���ɐi��ł������̂ł���B

�@�����������ۂ��ƍ��R�E�D�c�E�F�Ö،����E���c��U��Ղł݂Ă݂悤�B

�@�ƍ��R��Ղ́A�u�˒[���ɐ�n����ꔪ������Ȃ郀���ł���B���̒��Ɉꌬ�̑�`�Z��������B

�@����������`�Z���̐��i�ɂ��ẮA�ۂڃ������Œ��j�I�Ȗ��������҂������Ă����Ɨ������Ă悢���낤�B

�@�܂����̏W���ł́A�e�Z���������ȓy���̖͑��i���o�y���Ă���A�e�Z�����Ɏ����Ք삪�s�Ȃ��Ă����ƍl�����Ă���B

�@�D�c��Ղ͂͂ړ������ɉc�Ȃ܂ꂽ�����œ�Q�ꔪ������Ȃ�A�ꌬ�̑�`�Z��������B

�@���̑�`�Z������͓��V�i�ǂ������j���o�y�����B

�@�܂����̃����ł́A��q������`���a�B����݂���B

�@�F�Öؐ쌴��Ղ͎��ԓI��������A������t���ɂ���K�͂ȃ������`�����Ă���B

�@��������K�͉�����̂͌���㔼���疖�ł���A�S�̂Ƃ��Ă͂ɋ�܌��̏Z���������Ă���B

�@�S�@�������ɐ��𑝂����낤�B

�@�����ĕ�n�Ƃ��Ă܂Ƃ܂����l��̕��`���a��ƁA�P�Ƃ̕��`�쐴�����������Ă���B

�@���ڂ����̂́A�����̒��̈�Z������o�y�����������i���ǂ����傤�j�ł���A�֓��n���ł͂���߂ċH�L�ȗ�ł���B

�@���c��U��Ղ͖퐶������t����n�܂�A�Õ����㏉���܂ő����傫�ȃ����ł���B

�@���@�r���ōŏI�I�Ȑ��͂��߂Ă��Ȃ����A�Z���͈�Z�Z����������ł��낤�B

�@�����āA���v�O�l��̎��a��Q���З��̓쑤�ɂ����Ă���B

�@���̕�n�́A��n���ӂɂ����ča�����L���Ă���O���[�v�ƁA��n���ɓ������ꏊ�ŁA�K�͂̍����������O���[�v�A�����Ă��ꂼ��Ɨ����Ē���`��������Q�Ƃɕ�������B

�@���c��U��Ղ̕��͍͂���Ɏc���ꂽ�ۑ�ł��邪�A�F�Ö،�����ՂƋ��ʂ��镔���������A�܂����̕s����₤�����ɂ߂��܂�Ă���B

�@���āA���̎l�̏W���̒��S�I�Ȏ������Ƃ炦�Ă����A�ƍ��R�|�D�c�|�F�Ö،����E���c��U�ƕҔN�����ł��낤�B

�@�Ƃ���ŁA�ЂƂ̏W���i�����j�������ō\������Ă����Ƃ����Ă�����͔��@���ʂł���B

�@���Ƃ��A�ƍ��R�͈ꔪ�����邪�A����͈ꎞ���A�����ɑ��݂����Z���̐��ł͂Ȃ��B

�@�Ñ�ɂ����ẮA�ꌬ�̏Z���͈�Ƒ��Ƃ����j�Ƒ��I�Ȑ}���͂��Ă͂܂�Ȃ��B

�@���Ȃ��Ƃ��A��`�O�Z���ɕ��Z����悤�ȑ�Ƒ��ł������B

�@�������܂��A���̑�Ƒ����P�ƂŔ_�Ɛ��Y�������s�Ȃ����Ƃ͂܂������ł������B

�@�����ŁA���̓�`�O�Ƒ��̋��Ƃ��K�{�ł������̂ł���B���̒P�ʏW�c�𐢑ы����̂ƌĂ�ł���B

�@�������Ă݂Ă����ƁA�ƍ��R�W���̏ꍇ�͈�Ȃ�����̐��ы����̂���Ȃ郀���ł���A�D�c��Ղ͓�̐��ы����̂����ꂼ�ꑶ�݂��Ă���ƍl������B

�@�����āA�F�ÖE���c��U�Ȃǂ́A�����̐��ы����̂��܂Ƃ܂����p�Ȃ̂ł���B

�@���ɁA�����̐��ы����̂̒��A���Ȃ킿�ƒ��͂ǂ̂悤�ȗ͂������Ă����̂��Ƃ�����肪����B

�@������������͕搧�ɂ���B�ƒ��w������ɂȂ��Ă���ɂ��������A��ʂ̐��ы����̈��Ƃ͈�������������o�����Ă���B

�@���Ȃ킿�A��ӂ���Z�`��Z���[�g���̍a�ŋ�悳��A�Ⴂ���y�������i���`���a��j�Ɏ�������������̂ł���B

�@�����������_����A������x�l�̏W�����݂Ă݂�ƁA�܂��ƍ��R�ẮA��`�Z�������݂��邱�Ƃ���A���̏W�c������҂̑��݂��\�������B

�@���������ł����\�E�╨�͂Ȃ��B

�@�����āA�e�Z���ɕ��ՓI�ɂ݂�����J�╨����A���J�s�ׂ��\�����X�ōs���A����I�ł͂Ȃ��������Ƃ���Ă���B

�@�܂����ы����̂̉ƒ��̌����͎ォ�����Ƃ݂���B

�@�Ƃ��낪�D�c��Ղł́A���`���a��Ƃ�������l�𑒂ނ�悪�����A���̍a�ɒꕔ���̈ӂɑł�����������ȓy���u���ĕ�O�Ղ��s�Ȃ��Ă���B

�@�܂���`�Z���̏Z�l�͓������V�i�₶��j��������������A�����炭������֎������ł��낤�A

�@���Ȃ킿���̃����ł́A�ł��L�͂Ȏw�����i�q���j�̎��ɍۂ��ĐV�����搧���Ƃ����A���̃����̍��J�s�ׂ͕�O�̑����V���i�����������ꂢ�j�ɓ��ꂳ��Ă������B

�@������Ƃ�s�Ȃ����̂́A���ɓ��V�̖�����҂ł������낤�B

�@�����ł݂���w�����i�ƒ��j���͌����Đ����I�w���҂Ƃ͂����Ȃ��B

�@�ނ�����J�I�s�ׂ��݂�����Ƃ�s�Ȃ��A�_��Ƃ��Ƃ肵����Ƃ������l���ł������Ǝv����B

�@�����Ă����炭�A���̎����܂ł��j��́A�����ȒJ�ː��c�𗘗p����悤�ȋK�͂̏����Ȃ��̂ł������B

�@�F�Ö،�����Ղ̐����ɂ́A���������\�����قȂ��Ă���B

�@����́A�����ɂ݂��悤�ɁA��J��n�ɂ͂��Ȃ薧�����Ă������̏W���������ɑ��݂���B

�@���R�k�n�̊g���]�V�Ȃ����ꂽ�B���̊J��͑����̐l�X�̋�����Ƃ�K�v�Ƃ��A���͑�����Α����قǂ悩�����B

�@���̊J���̌��ʁA��l����{�����Ƃ��\�ƂȂ�A�J�n��ɖʂ���e���J�̉k�n�́A���ׂĐ��c������Ă������Ǝv����B

�@���̈�Ղ̕��ł́A�����ʂ̌��������炩�ɂ���Ă��Ȃ����A�Z���Q�̕��z���A���@��̒��ŏ��Ȃ��Ƃ��l�Q�ȏ�݂͂��邱�Ƃ���A�l���ы����̂̂܂Ƃ܂肪����Ƃ��Ă悢���낤�B

�@�������A�W���S�̂ł͂���ɂ��̐��𑝂����낤�B

�@���ɕ�n���݂�ƁA�l��̕��`���a�悪����A����ƑΛ����鐼���ɂ��K�͂̑傫�Ȉꖋ�̕��`���a�悪���݂���B

�@�܂����ł͖������Ă��Ȃ����A���̓�̕�n�̊ԂɊ�̍a���\������B

�@���c��U��ՂŔ������ꂽ�~�`���a��ɗގ������\�ł���B

�@����ƁA�������̉\�����łĂ����킯�ł���B

�@�����ɁA�����������a��ɑ���ꂽ�҂́A���ы����̂̉ƒ��w�ł���Ɛ��������B

�@���̑������ɍ��ق������Ă����̂ł���B

�@�Q�W���Ă�������a��Q�ƁA�P��Ɨ����Ă�������a��̍��ł���B

�@�P�Ƃ̂��̂��Z����j�Ă����Ă��邱�Ƃ���݂āA��o�I�ȗv�f�������Ă���B

�@�W����n����A�P�ƂŋK�͂�傫�����A���͂��֎�����`�ւ̕ω��ƎƂ��B

�@���������F�Ö،�����Ղɂ����錠�͍\���̕ω��𗠂���������̂Ƃ��āA�����ɂ��L�������狾������B

�@���̏Z���͎����I�ɏW����ƊW������A�܂����̏Z�����܂ޏZ���Q�̂܂Ƃ܂���A�~�`���a�悪���Ă����Ă��邱�Ƃ���A���ԓI�ɐ�s����Ƃ����悤�B

�@���̏����������A���̏W���ɂ����Ă��ĂȂ����@�ōs�Ȃ�ꂽ�A���J�ɏd��Ȋ֘A��L������̂ł���B

�@�����炭�D�c�W���ɂ������O�Ոȏ�́A����I�ȍ��J�s�ׂł������낤�B

�@������Ƃ肵�������҂́A���܂ł̊T�O�������āA�悤�₭�Ր���̂̎w���ґ�������킵�Ă����Ǝv����̂ł���B

�@�������ǂ����Ă��̏d�v�ȏ��������c���ꂽ�̂ł��낤���B

�@����͂܂�A���������Ր���̂̑̌n���ے肳�ꂽ����ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@���̃����ɂ́A�����Ƌ��͂Ȑ����I���͂����w���҂��o�������ƍl����ׂ��ł��낤�B

�@���̐V���Ȏw���҂ɂƂ��ẮA���͂⋌�ԈˑR�Ƃ������J�I�w���`�Ԃ͕K�v�łȂ������B

�@�֓��n���ł����炵�������́A�����������R�����G���Z���̒��Ɏc���ꂽ�̂ł͂Ȃ������낤���B

�@���͂債���w���҂́A���̏o���̐��ы����̂Ƌ��ɁA�����ɂ�����e���͂����߂Ă������Ǝv����B

�@���̔��f�Ƃ��āA�P�Ƃ̕��`���a���A�~�`���a����c�����ƍl���Ă悢���낤�B

�@���c��U��Ղ��A��n�̗l�����琄�肷��A�W���悩��P�ƕ�ւƕϑJ���Ă����炵���B

�@�������s�v�c�Ȃ̂́A�W��������a��̐��́A�F�Ö،����������|�I�ɑ������Ƃł���B

�@�m���ɏZ�������������Ƃ���A���ы����̂̐�����Ⴕ�đ������Ƃ��l�����悤�B

�@�������ނ���L�͉ƒ��w����łȂ��A���̉ƒ��Q������ꂽ�Ƃ���̂��������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���a��Q�̒��ɂ킸���ÂK�͂̍�������̂͂��̂��߂ł���A���̒i�K�ɂȂ�ƁA�K�͂̍��̒��������a��Q�ɕω�����B

�@����͂܂��ɁA�L�͉ƒ��w�̝����ł���B�F�Ö،�����Ղ��Ƃ��ɁA���̏I���͌������K�w�����̉ߒ���悵�Ă����B

�@���̓����́A�₪�Ă���x�z�Ɣ�x�z�̎Љ�\���ւ̂܂��ɑٓ��ł������̂ł���B

�@�֓����܂ޓ����ł́A�퐶����ƌÕ�����̋��͂܂����炩�ɂ���Ă��Ȃ��B

�@�퐶���y��ƌÕ�����̓y���i�y�t�큁�͂����j�̕ω����Q�ړI�ŋ�肪���Ȃ����ƁA���ˌÕ��̔������A��i�n��̋E���Ɣ����I�ȏジ��Ă��邱�Ƃɂ���āA�ꗥ�ɋ敪�ł��Ȃ����߂ł���B

�@�F�Ö،�����Ղ➭�c��U��Ղ̏I�������A�Õ�����ɓ����Ă��邩�ǂ��������͖��炩�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�������A�����ł͐���l���I��ɋN�����o�����Ɨ������Ă������Ƃɂ��悤�B

�@��i�n��̋E���n���ł́A�m���ɌÕ����������Ă��鎞���ł���B

�@�Õ��̒z��

�@�Õ�����ɓ���ƁA�֓��e�n�ɑ�K�͂ȏW�����o������B

�@�����ɁA�����J�˓c�o�c�ł͂Ȃ��A��͐�̌`�������L���^�ϒn�����c�k�n�Ƃ��ĊJ���̂ł���B

�@�����q�s����܂ޑ����n���ł́A���̎����i�ܐ��I�j�̏W����Ղ͂܂��悭��������Ă��Ȃ����A��ʌ��ܗ��i����傤�j��Ղ́A���̎����̑�\�I�Ȉ�Ղł���B

�@�W���͉͐�̎��R��h��ɐ�n���Ă���A���̑O�ʂ̉��ϒn���k�n�����Ă���l�q������������B

�@�����여��ł��A���̒��E������ɂ����āA���ϒn�ɐi�o�����W�����������F�߂���B

�@�������������s�[���ł��̑S�̂𖾂炩�ɂ�����͂܂��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A���̒n��͑��������`�Õ����z������A�L�͎w�����������Ƃ���ł�����B

�@�]���ē��R�A������x�����W�������݂����͂��ł���B |

�����q�s�Ƃ��̎��ӂ̂����ȌÕ�������

|

�@���������w�͖퐶���㖖�t�ɂ݂������̎w���ґw�������݂ɓ��ꂵ���̐����I��r�������ĝ������Ă����̂ł���B

�@�����čL�͂Ȏx�z�͂������āA�V���ɔ_�Ƌ����̂�Ґ��������Ă������Ǝv����B

�@�����Ă��̎x�z�̌n�́A���łɊѓO�����悤�ɂȂ����B

�@�����ɁA�����̎��ォ��N�j�̎���ւ̕ϖe���݂邱�Ƃ��ł���B

�@�_�ސ쌧���s������ɂ��锒�R�Õ��́A�֓��n���ŌÂ̌Õ��ƍl�����Ă���B

�@�S���������[�g���ɂ���ԑO����~���ŁA�l���I�㔼����ܐ��I�����ɂ����Ēz�����ꂽ�B

�@�܂��A�Ί݂̓����s��c��c�����z�ɂ���R�Õ��́A�S����Z�Z���[�g��������O����~���ŁA��������R�Õ��Ɠ������̒z���Ƃ���Ă���B

�@���̗��Õ��̔푒�҂����A�����여��̔_�Ƌ����̂̂����ɌN�Ղ����ł������B

�@���̌��͂̈ێ��̉ߒ��ɂ́A��x�z�ґw����̍��Ƃ������D�s�ׂ��������Ǝv����B

�@���ʁA�̋���ȗ͂́A�_�Ƌ������i�����j�̓����ƁA����ɂ���Ă����炳��鋦�ƋK�͂̊g��ɂ���āA���܂łɂȂ��_�ƌo�c���\�ƂȂ����B

�@�����쒆�E������ł́A�����̌Õ��Q�̂��ƌܐ��I�㔼�ɂ����āA�T�b�R�Õ��ƊێR�Õ��ƈ�Z�Z���[�g�����̑�O����~���������B

�@�����āA���X���i�Ƃǂ낫�j��ˌÕ��A���]�T�ˌÕ��Ȃǂ̑�~�����A�Z���I���߂܂łɒz������Ă���B

�@����́A�������X�ɂ����̔푒�҂ɂЂ��p����Ă��������Ƃ���Ă���B

�@����A������̏㗬��ł́A����������`�Õ��݂͂��Ȃ����Ƃ���A���S�ɉ�����̎x�z�̒��ɂ��݂��܂ꂽ�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�����q�s��ł́A���̎����̏W���Ƃ��Ă͂킸���ɑD�c��Ղ��������邾���ł���B

�@��Z������Ȃ郀���ł��邪�A���ɕϑJ�����B���悻�ܐ��I�O����ł��낤�B

�@���������̓���

�@�w���{���I�x���Ռ��N�̏��ɓ`���镐�������i���ɂ݂̂�����j�̌p�������̋L�́A�ŋ߂̍l�Êw�I�����ɂ���āA�P�Ȃ�`���ɂƂǂ܂�Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��Ă���B

�@���ՋI�̓��e�͂����悻���̂悤�Ȃ��̂ł���B

�@���������}�����g���i���������݁j�Ɠ������n�i�����j�͕��������̒n�ʂ𑈂��A���n�͏�і��i���݂˂ʁj�N���F�ɉ����𗊂݁A����A�g��͑�a����ƌ���œ������B

�@���̌����A���n�͔s��A����̒n����ɓԑq�i�݂₯�j�Ƃ��Ėv�����ꂽ�A�Ƃ������̂ł���B

�@�����Ɍ��ꂽ�ԑq�͒���̒����n�ł���A���������Ɏl���������ꂽ���A���̂����O�����܂ł��A�����여�您��ђߌ��여��̎��ӂɂ���B

�@�]���āA�s�ꂽ���n�i�����j�̒n�Ղ͂��̒n��ł������ƍl������B

�@�����̏��҂ł���g���i���݁j�̒n�Ղ́A�w�a�����x�Ɋ}�����̒n�����c����Ă����ʌ��r�쒆����Ƃ���Ă���A�����ɂ́A�����̌���^�O����~�����܂ލ���i�������܁j�Õ��Q�����݂��Ă���B

�@���̌Õ��������ɂ������ʌÕ��Q�̋����́A���̍������ɑ�`�Õ��̒z�����~���Ă��܂�������A�ߌ��쉺����̌Õ��Q�̐��ނƕ\�����Ȃ��Ă���B

�@���Ռ��N�͐���O�l�N�ɂ����邪�A���̘Z���I�O���́A�܂��ɗ��n��̌Õ��Q�̌`���̕ω����ɕ������Ă���B

�@�܂�A��`�Õ��̔푒�҂��A���������E�ɂ��悤�ȗL�͎ƍl����A���ՋI�ɋL���ꂽ���e�́A���݂��������Ƃ݂邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�Ƃ��ɁA������̑[�u�Ƃ��ĂƂ�ꂽ��a����̓ԑq�̐ݒu�́A�����쉺������܂ޓ앐���ɁA�Ȍ�L�J�ȌÕ����݂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ̍ő�̌����ƂȂ��Ă���B

�@����͒��삪�A�����i�o�̑���Ƃ��ċ��͂Ȓ��ڎx�z���s�Ȃ��A�ݒn�̍c���̝����������������Ƃ��Ӗ�����B

�@���������̑����́A��a����Ɩі��i���ʁj�����܂�����ł���悤�ɁA�ꍑ�̖��ł͂Ȃ������B

�@���̎��N�O�ɂ͋�B�Ŕֈ��i���킢�j�̔������N��ȂǁA�S���I�ɕs����Ȏ���ł������B

�@����́A��a�̌p�̒������̉ߒ��A�����Čp�̎���̋Ԗ��������܂ł̍������傫���e�����Ă���̂ł���B

�@���āA���ՋI�̋L���́A�����n�����A�ŏ��ɏ����ꂽ���j�̒��ɓo�ꂵ�Ă���d�v�Ȏ����ł������B

�@�܂蓌���̏��n�悪�A�����̎x�z�̐��̒��Ɉӎ�����͂��߂��킯�ł���B

�@����Ȍ㒆���̐��j�ɁA�����Α����n��������Ă��邪�A���̂قƂ�ǂ́A�n���l�Ɋւ��鎖���ł���B��a����͓ԑq�̐ݒu�ɂ������āA�L�\�ȓn���l�𑽐��ڏZ�����A�o�c�ɂ����点�����̂Ǝv����B

�@�S���_��̕��y�Ƒ�`�W��

�@�����������߂���������܂ޑS���e�n�̓����A�R���́A�\�ʓI�ɂ͌��͑����ł��������A�w�i�ɂ́A�ܐ��I������ɂ킩�ɝ������͂��߂����͂Ȕ_���w�i�ƕ����I���ы����́j�̂��グ���������B

�@�Õ����������Ȃ킿�Z���I�ɓ���ƁA����܂Œ�ؓI�ł������e�n�̏W���̓����Ɋ����ȓ���������Ă���B

�@���̂ЂƂ̗v���́A�S���_��̕��y�ɂ��_�Ɛ��Y�̔���I�̂тł���B

�@�ܐ��I�㔼�ɓ��{�ɓ`����ꂽ�嗤�n�̔_��̂Ȃ��ŁA�n�悪�t���`�������S�n����t�����N���E�X�L�́A���̍��ɂ͓����{�ɂ�����Ă���B

�@���x�Ő��\�̗ǂ��_��́A�J���E�k��ɈЗ͂����A�k�n�̊g��A���Y�̑���ɂȂ����Ă������B

�@�����ЂƂ̗v���͏Z���\���̕ω��ł���B�ܐ��I���ɔ��������}�i���܂ǁj�́A���܂ł̘F�𒆐S�Ƃ����Z�f�\����ς��A�~�[�������������B

�@�K�R�I�ɐ������e�����コ���Ă������Ƃ����悤�B

�@�������ďW���͔����I�ɖc�����Â��A�ꕔ�͋u�ˉ��n�ɂ܂ōL�͂Ȑi�o������悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B

�@�����여��ł������������ۂ݂͂��A�Z�A�����I�̏W����Ղ́A�u�ˏ�A�͐�̒i�u�Ȃǎ��鏊�ɂ���B

|

|

|

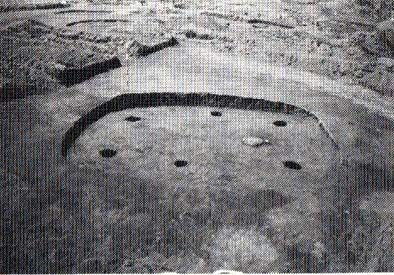

���c��Ղ̒G���Z�����i���j�Ƃ��̕����Z���i�E�j |

�@���̂����̑�\��Ƃ��āA���쒬���c��Ղ���グ�Ă݂悤�B

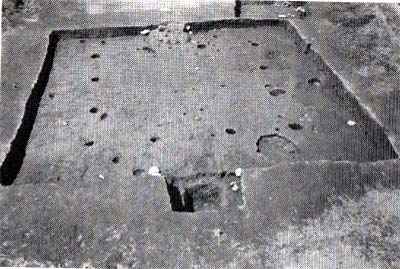

�@���c��Ղ͐���썶�݂ɂ���A�퐶���㒆�����畽������܂Ĉ�l�̏Z���������@���ꂽ�B

�@���̂������Z�����Õ��������ɑ����A���̏W���̒��S���Ȃ��Ă����B

�@���Z��������ɍׂ��������ɕ����Ă����ƁA�Z���I��ɎO�����A�����I�O���ɓ�O���A�㔼�Ɉ�܌��ƂȂ�B

�@���X�ɏk�����Ă������Ƃ��킩��B�Z���I��̎O�����͑傫���O�Q�ɂ킩��Ă���A���ꂼ��̒��œ����̌��đւ����s�Ȃ��Ă���B

�@���ʐς���Z�Z�������[�g�����������`�Z���������ɘZ������A���̌Q�����|���Ă���B

�@�����炭�����̒��j�I�Ȗ�����S���Ă������̂ł��낤�B�܂��A����������`�Z������̓N���E�J�}�Ȃǂ̓S���_��o�y���Ă���A����ɐ{�b����ۗL���Ă���B

�@�����̂��������݂Ă����ƁA�ꎞ���ɑ�`�Z���𒆐S�Ƃ��āA�O�`�܌��̒P�ʂ��O�Q�̒��Ɍp�����ĉc�Ȃ܂�Ă��������Ƃ��킩��B

�@���̒P�ʂ͐��ы����̂ł��邪�A�����Ă̂���Ƃ͈قȂ�A�J���̖͂L�x���A�S��Ȃǂ̏��L�������ł��邱�ƂȂǂ��܂߂āA�[���Ɍo�ϗ́E�����͂������킦�����ы����̂ɐ������Ă���B

�@�Ñ�j�̂�������A���̝������͂��߂����ы����̂��A�ƕ����I���ы������i�ƕ����Ƒ��j�Ƃ��ł���B

�@�ƕ������ƌQ�W��

�@���c�W���̘Z���I��ɂ݂�悤�ɔ����q�s���̏W���̍L�͂ȍL����͉ƕ����Ƒ��̋}���ȑ䓪�ɂ����̂ł������B

�@���̉ƕ����Ƒ��������܂Ƃ܂�Α僀���ɂȂ�B���[���D�c��Ղ͘Z�A�����I�ɖ��Z�Z���̏Z�����c�Ȃ܂�Ă���A���_�W���ł������B

�@�܂��A�ЂƂ̉ƕ����Ƒ����������`������ꍇ�́A�����ނ˕����ɂ��h���W���ł����āA���̎����̈�Ղ̑唼���߂Ă���B

�@��J������➭�c�����c��V��Ղ̌Õ�����W���Ȃǂ́A�悭���̓����������Ă���B�����������K�͂̔_�ƌo�c�P�ʂ������ł���̂́A�S���_��Ɛi�Z�p�̊l��������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@���̂悤�ȉƕ����Ƒ��̂��o�ϗ͂́A�₪�ČÕ�����O�����瑱���Ă����x�z�̐�������邪���悤�Ȑ����͂ƂȂ��Ă����̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�l���I�㔼�����瓌���ɐi�o������a���͂́A�ݒn�̍��������𐪕��E���_���Ȃ���x�z�̐��̂����ɑg�ݍ���ł��������A���̍ő�̉��܂́A�g���̕ۏ�Ƌ��ɁA�Õ��̒z����F�߂����ƂĂ������B

�@����́A�ݒn�ł��ꂼ��ɑ̌n������Ă����x�z�@�\���A���̎w���捞�ނ��Ƃɂ���Ă������菶���ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B

�@�����ɂ݂��������̍�����́A��a�����̎x�z�@���̐��x�ł���A���̒��g�́A�ݒn�����̎x�z�̌n�𗘗p�������̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A���̎x�z�̐��ɏd��ȕύX������ڂ��悤�ȕʂ̗͂��������Ă����킯�ł���B

�@��a�����́A���͂�n���̗L�͎w���������邾���ł́A���݂���Љ�I�������ɑΏ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B

�@�ݒn�̎w���������A��a��������h����������Ȃ��B

�@���������w�i����A�����E�����Ȃǂ̏��X�̎������Ђ��N�����ꂽ�̂ł���B

�@���āA�Z���I�O���̎Љ��ɂ��Ă݂Ă������A�����q�n��ł͂ǂ��ł��낤�B

�@���c�E�D�c��Ղɂ݂�悤�ɑ�З��̌`�����i�݁A�ƕ����Ƒ��̔����A�[���ȗ]�萶�Y���ɂ��o�ϗ͂̔��~�Ȃǂ�������x���t����ꂽ�B

�@�������A���̗]�萶�Y������i�ɂ����K�w�����́A���̔����q�~�n���܂ޑ�����㗬��n���ł͑S���\�o���Ă��Ȃ��_�����ڂ����B

�@���̏d�v�ȈӖ����l����O�ɁA�Ăю�����L���Ă݂悤�B

�@�Z���I�ɝ��������ƕ����I���ы����̂̒��A���Ȃ킿�ƕ����w�́A���̌o�ϗ͂�w�i�ɂ��āA�����I�Ȍ��͂�����܂łɂȂ����B

�@��a�����́A���̂��Ȃǂ肪�����͂ɑ��āA���ėL�͎w�ɗ^�����悤�ȁA�Õ����c�̋���ʂ��āA���̒��ڎx�z�ɂ̂�o���̂ł���B

�@���ꂪ�A�Z���I��Ɍ����ȌQ�W���Ə̂���钆���Õ��̑�K�͂Ȍ`���ɂȂ����Ă����̂ł���B

�@����́A�����߂��ЂƂ̋u�ˏ�ɁA�����Ĉ�Z�Z�Z��A���Ȃ��Ă��\����ɂ̂ڂ�Õ����Q�W����`�Ă���B

�@���̑��c�̎����́A�Z�A�����I�Ɍ����Ă��邱�Ƃ������ł���B

�@���̑��c��̂͂��Ȃ�L�͂Ȑ��͂�z��ł��A���̑ΏۂƂȂ�̂́A���̍��������Ă����ƕ����Ƒ��ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B

�@�����āA���̔푒�҂͉ƕ��������������ƕ����ł��낤��Z�Z�Z���������悤�ȌQ�W���͋E���ɂ����Ȃ����A�����e�n�ł��A��Z�Z��������悤�ȗ�͂���������B

�@�����Ŗ��ƂȂ鑽���여��ɂ��Ă݂�ƁA���̉�����ɁA�O���^�̌Õ��ɂ܂����āA�������̌Õ��Q���`������Ă���B

�@�����Ƃ����B�������̊��̌Q�W���Ƃ��āA���c��c�����z�̉`���Õ��Q������B

�@���̌Õ��Q�́A���ł������̂��܂߂āA��܁�����������~�����W�����Ă���B

�@�������Ȃ���A�����쉺�����ߌ��쉺����́A�Z�A�����I�Q�W���̋K�͂͂���قǑ傫���Ȃ��B

�@����́A���������̓����̂��ƁA��a����̒��������ɂ�鋭�͂Ȏx�z�Ɍ������Ă���悤�ł���B

�@�Ƃ��ɑ�����㗬��͂��ꂪ�����ŁA�S�����̎����̌Õ��Q�͑��݂��Ȃ��B

�@�����炭�A�����q�~�n���܂ގ��Ӓn�т̃����́A�����I�ɊK�w�������A�����͂̂���ƕ������o�����Ă����ɂ���A�Ȃ����͂Ȏx�z�̂��Ƃɋ����������Ă����ƍl������B

�@���̎x�z�@�\�́A�O�q�����悤�ɁA��a����ɂ��ԑq�̐ݒu�ɂ���킯�����A���̉^�c�ɂ������āA�n���l�̂͂����������ɑ傫�������B

�@�ƕ����w�ڏ��������̂��A���̓n���l�̒���{�l�ł���\���������B

|

|

|

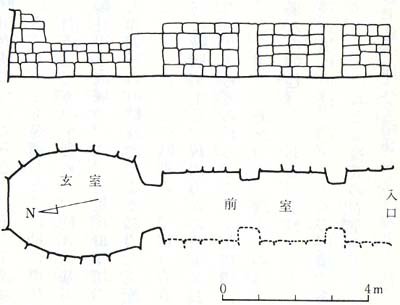

�k��J�Õ��̕��u�ƐΎ� |

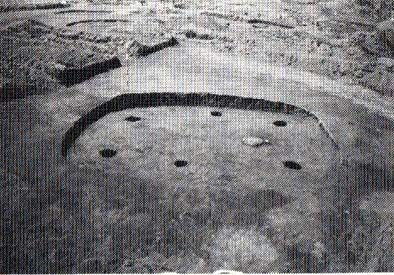

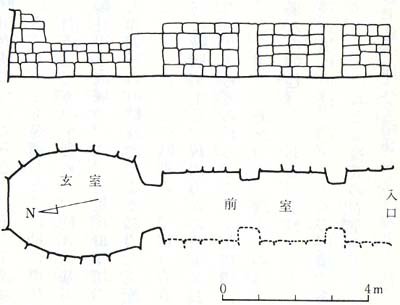

�@�����q�s��J���̋u�ˏ�ɂ����k��J�Õ��͒��a��Z���[�g���̉~���ł���A�����I�̒z���ƍl�����Ă���B

�@���̓����ɂ́A������Z���[�g���ɂ���ԕ����̌����i���j�����������Ύ��������i�}�ŎQ�Ɓj�B

�@���̉������Ύ��̍\�z�@�́A���N�����̗l���P�������̂Ƃ���Ă���A���̕��悪�A�n���l�̉��Ï��i�������j�ł��邱�Ƃ������Ă���B

�@�����炭�A���̔푒�҂����A��a����̓ԑq�Ǘ��҂Ƃ��āA���̒n���������߂��l���ł������낤�B

�@�Z���I��ɑ�K�͉����Ă������W���́A�����I�ɓ���Ə��X�ɏk�����Ă����B���c��Ղŋ�̓I�ɂ݂�ꂽ���ۂł��邪�A����͂��̂܂܁A���Ӓn��ɂ����Ă͂߂邱�Ƃ��ł���B

�@���̌����́A�������K�w�����̌��ʂ���A���W�c�ɕ�����Ă��������߂ł��낤�B

�@�V���ȉƕ����Ƒ��̎������}���ɂ��Ȃ����Ă��������̂Ǝv����B

�@�����́A�₪�đ�a����̌ʎx�z�ւƂȂ����Ă����A�����W���I�ȗ��ߍ��Ƒ̐��ւƌ������Ă����̂ł���B

�@�����̉��R

�@�����̗��j�͌Â��B�L�^�̏�ł��剻�̉��V�▜�t�W�̐̂ɂ����̂ڂ�B

�@�w���t�W�x����\�̒��ɁA�������L���S�̖��֕��r���i����͂��ׂ���ނ��j�̏��[�F�x���i�����ׁj�̍����i����߁j���r�̂Ɏ��̂悤�ȉ̂�����B

| �@�@�@�ԋ���R��ɕ������i�߁j�肩�˂ā@�����̉��R�����䂩���� |

�@���̉̂͂����ɂ��L������R���f�i��������̂����邪�A�����ł����u�����̉��R�v�Ƃ́A���݂̔����q�s��̈�т������B

�@�����Ƃ����R�Ƃ����n���ɂ��ẮA�]�ˎ���ɔ����q��l���S�g���A�c���u�̒����w���������}��x�ɂ��Ɓu����蓌�֓�k�����ɘj�i�킽�j��o����R�䂦�A�Â�艡�R�Ƃ������̌Â��R�Ȃ�ׂ��v�Ƃ���B

�@�܂肱�̒n��̒n�`�̓��F�������Ēn���������Ƃ��Ă���B

�@����ɓ����ɂ́u���R�Ƃ����ׂ��R�͉��R���̓��Ȃ鍂���R�A������Ȃǂ���ނ��o�āA���̕��։��R���̒��ɉ������A��͑����A���R������A���R���A�����i���݂��j���֘j��A�R�{���ւ킩��o�ēs�}�̉��֘A��A�ʐ�̕ӂɎ����܂ŁA�}�����A�����������j��o���y�R�Ȃ�v�ƁA���͈̔͂ɂ��ӂ�Ă���B

�@�܂��A���̉��R�͉��~�i�悱�ʁj�܂��͂̂��ɉ���Ƃ�n��ł͂Ȃ����Ƃ�����������B

�@���ߎ���̖�����

�@�Z�l�Z�i�剻��j�N�ɔ��z���ꂽ�ق́A���ɂ����剻�̉��V�Ƃ��ėL���ł��邪�A���̐M�ߐ��i����҂傤�����j�ɂ��Ă͌��ݘ_���̑��_�ƂȂ��Ă���B

�@�������A������ɂ���A�V�c�_�Ƃ��钆���W�����Ƃ�錾�������Ƃ͏d�v�ł������B

�@���̑O���ɂ́A�����������ւ̍��i���h������Ă���B

�@���̍��i�̖����́A��������̍������ē��A���ЁE�Z�c�E����Ǘ�����ړI�Ƃ��Ă����B

�@����ɂ���č������x�z�����X�ɉ�̂��A���n�����������Ƃ����l���̌ʎx�z���n�܂����̂ł���B

�@�������̐����͂��̍��ł��邪�A�ߐ��ɂ��s����悩��܂�̂͂܂����炭������B

�@�������A���{���A��a����̒����̂ł��鑽�X�i���j�ԑq�̒��ɂ�����Ă���_�͒��ڂ����B

�@�����炭�A���̒n��́A���V�s���̂����Ƃ����₷���n�тł������킯�ł���B�ݒn���͂̑S���Ȃ��n��ł������̂ł��낤�B

�@���āA���̍��{�����݂̕{���s�ɂ��������Ƃ́A�k���̍������E�����̑��݂��疾�炩�ł���B

�@�������A�����𒆐S�Ƃ��鍑�Ɍ����Q�̏��݂͂͂����肵�Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A�ŋ߂̂��������@�����ɂ���āA�����I�ł͂��邪�A��X�̌����Q����������A�����W�Ɩڂ������̂��o�Ă����B

�@����ȊO�ɂ����ɂɏW������@���������A�G���Z���Ȃǂ��������o����Ă���B

�@�ޗǁE��������́A���ߐ����̒��S�n�Ƃ��Ĕ��W�����Ñ�n���s�s�̎p���z�������B

�@�����q�s���ɂ́A���������s�s�W���̑��݂͍��̂Ƃ���l����ꂸ�A���ׂĔ_���W���ł���B

�@�����I�㔼��ł́A���c�E�D�c�W���̏k�������߂����A��K�͂ȋ��_�W�����Ȃ��Ȃ邩���ɁA�~�n���̂��������ɏ����ȏW�����_�݂���悤�ɂȂ�B

�@���̎U�݂��Ă������W���Ɨ��ߐ��Ƃ��A�ǂ̂悤�ɂ�������Ă���̂��A���̂Ƃ���s���ł��邪����������ł���B

�@�Ƃ���ŁA�����������Z���i����j�N�ɂ́A�e�n�Ɏ{�s���ꂽ�ƍl�����闥�ߐ��I�ȑ����x�z�̌n�́A��{�I�ɂ͐l���̌ːЂ��쐬���A����ɂ���āA�\���I�ɑd�ł��旧�Ă鐧�x�ł������B

�@���̖��[�@�\�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂ł��낤��

�@�ߐ��̒n�����x�́A���߂܂ł͍��i�����j�E�]�i�Ђ傤�j�E���i��j�����A����ȍ~�͍��E�S�E�����������ꂽ�B

�@��̓I�ɕ\�킷�ƁA�����������S�i�]�j�Z�Z���ƂȂ�킯�ł��邪�A������i��T���j�N�ɂ́A���͋��Ɖ��̂���A���̉��ɗ���������鋽�����������ꂽ�B

�@�������A���̐��x�͒Z���ŁA���l�Z�i�V�����j�N�ɂ͖��[�̗��͔p�~����A���݂̂ɖ߂���Ă���B

�@�����ł͖��̂̂�����ɂ�����炸�A�����I�㔼�Ȍ�̋��i���j���ɂ��āA�l�Êw�I�ɉ𖾂ł��镔���ɂ��čl���Ă݂悤�B

�@�����킢�Ȃ��ƂɁA�����̂��̍��̌ːВ������q�@�Ɏc���Ă���B

�@�����Ƃ��߂���Ƃ��āA�����E�����S�i�������s�j�ɑ�����哇�����������邪�A�����͉������ɑ����Ă����B�����ɂ́u�����������S�哇���ːВ��v�ł���A������i�{�V�܁j�N�̂��̂ł���B

�@���̌ːВ��ɂ��A�哇���͍b�a�i���j�E�����i���j�E�����i���j�̎O���ō\������Ă���B

�@���̎O�̗��͈ꕔ���������邪�A�b�a���l�l���i�l�l�l�j�A�������l�l���i�O�Z���H�l�j�A�������l����i�O���Z�l�j�ł���A�哇���S�̂ł́A���Ȃ��Ƃ���O�Z���A�����l�̐l����L���Ă������ƂɂȂ�B

�@���ڂ����̂́A�܁Z���ꗢ���̒��ŁA���Ȃ��Ƃ����̐��l�ɋ߂��Ґ����Ȃ���Ă��邱�Ƃł���B

�@���ꂪ���S�łȂ��̂́A�����炭�A�����̎��R�������s���P�ʂɉ��߂����Ƃɂ�邽�߂ł��낤�B

�@�ߐ��ɂ��A�ꗢ�͌܁��˂ƋK�肳��A�Ȍケ�̒P�ʂ͊�{�I�ɓ��P����Ă���B

�@�d�v�Ȃ��Ƃ́A����X���A���@�����ɂ���ċ�̓I�ɔf���ł���̂́A�ꗢ�܁Z�˂Ƃ����͈͂̒��̂܂��킸���ȕ����ɂ��������Ȃ��B

�@�����ɂ�����˂́A�͂����Ĉꌬ�̏Z���������̂ł��낤���B

�@����ɂ��ẮA�l�X�Ɍ������Ȃ���Ă���B

�@���Ƃ��A�哇���̌ːВ��ɋL������˂̐l���́A�l����l���܂łƑ傫�ȕ�������B

�@����́A���˂��W�܂��������i�������j�Ƃ���ȊO�̖[���i�ڂ����j�̐l�����L�ڂ���Ă��邽�߂ł���B

�@�]���āA���˂̕��ϐl���͓�O�l�A�[�˂͎��`���l�Ƃ����̂��哇���̌ːВ����炦��ꂽ���ϒl�ł���B

�@�������Ȃ���A�ːЏ�̍ŏ��P�ʂł���[�˂̐��l�ɂ��Ă��A�����I�㔼���甪���I��̕��ϓI�ȒG���Z���ꌬ�̍\���l���Ƃ��Ă͑��߂���B

�@��͂�A���x�̋��Z�҂����킹�����Ƃ݂�̂��Ó��ł��낤�B

�@�]���ċ��˂́A�Z���̋K�͂��ς�Ȃ��Ȃ�A�l�`�Z�����W�܂������̂������̂ł��낤�B

�@�������x�I�ɏؖ����邽�߂ɂ́A�哇���̏��ݒn�Ƃ����]�ː�E�݂̒n�@���Ă݂�悢�킯�ł��邪�A���݂͎s�X�n�ƂȂ��āA���ꂪ�ł��Ȃ��̂��ɂ��܂��B

�@�����q�s���̏W����Ղ́A�����I��ɓ���Ƃ�⊈�������Ă���B

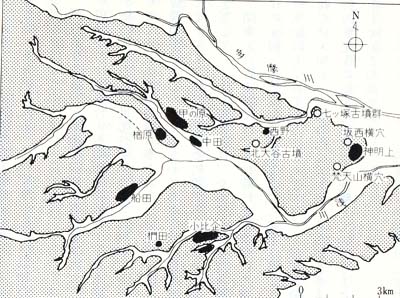

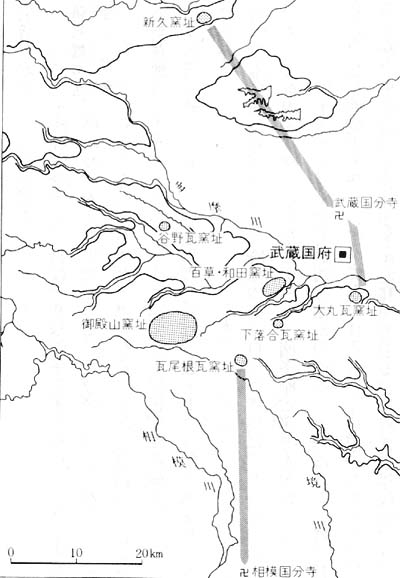

�@�����Ȃ��̂ł́A����여��ɒ��c��Ղ𒆐S�Ƃ��ĉE�݂̎R���ш�ՁA�����̂ڂ��āA�k���Ƃ̊ԂɌ`�����ꂽ�i�u��ɁA�茴��Փ����̓y��U�z�n������A�~�n�쑤�ɂ́A���a�여��ɉ���c��ՁA�����u�ˏ�̓y��U�z�n�Ȃǂ�����B

�@�y��U�z�n�ɂ́A�����炭�ǍD�ȏW����Ղ����݂�����̂Ǝv����B

�@���̂ق��A����썶�݂̍b�̌��n��ɂ���Ղ̑��݂���\���������B�O���i�����I�㔼�j�ɂ���ׂ�ƁA���Ȃ�W�������W���`���̗l��������������B

�@�����킢�ɂ��āA���̎����ɂ͓�̍l�Êw�I���n������B�ЂƂ́A�O�q�������c��Ղ̒����ɂ���āA�قڊ��S�ɓ����̈�P�ʂ̏W���𖾂炩�ɂ������Ƃł���B

�@�����ЂƂ́A���c�������c��Ղ̒����ɂ���āA�Z��������o�y�����{�b�킪�A�������̔��Z�{�q�q�i�݂̂����悤�j�̂ЂƂ���������ꂽ���̂ł���A���̍l���甪���I�O����̂��̂Ƃ킩�������Ƃł���B

�@�����c��Տo�y�̐{�b��́A�Ñ�̎�Ɛ��Y�i�̗��ʂƌ�ʘH�̖�����N�������A����ȏ�ɁA�����c��ՂƓ��^�����邢�́A����ɑO�シ��^���̓y����o����Ղ̔N��𖾂炩�ɂ������Ƃ͏d�v�ł������B

�@�W���̌`�Ԃ��ƂƂ̂��Ă��钆�c��Ղ̗Ⴉ��A�����I�̃����̎��̂��������Ă݂悤�B

�@���c�W���͉����c�W�����͂��x��āA�����I���t���ɊJ�n���ꂽ�B�Z���͓�㌬������ɂ킩���B

�A�����́A���悻�����̈�܌����x�ł������Ɛ��肳���B

�@���̏Z���Q�͑傫���l�Q�ɂ킩��Ă���A�����Q����`�Z�����܂ޑ�\�����Ƃ��Ă���B

�@����������̑哇���ːЂ���݂��т����˂̍\���ƏƂ炵���킹�Č�������Ƌ����[���B�l�Q�̂����A�Z���K�͂�o�y�╨�Ȃǂ��l����ƁA���˂̍\�����Ƃ���͓̂�Q�ł���A���͖[�˂ɂ����Ȃ������Ƃ݂���B

�@�܂�A���˓�A�[�˓�̌v�l�˂��A���c�P���̗ߐ���̕Ґ��ł���Ɖ���ł��悤�B

�@�Ƃ���ŁA��O�Z�i���씪�j�N���Ҏ[���ꂽ�w�a�����x�ɂ��A�����S�ɐ�����̖��O���݂��A���c��Ղ��܂ސ���여�悪����ɑ[���i���Ă��j�����\���������B

�@����ɂ������Ƃ��Ă��A���c��Ղ̏W���͂킸���l�˂قǂł���A�ꋽ�܁Z�˂̋K��ɍ��v������ɂ́A���c�K�͂̏W�����܁Z�ȏ�܂Ƃ܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ낤�B

�@����여��݂̂Ȃ炸�A�����ɋ���������Ղ����ׂĊ܂߂Ă��A�Ȃ�����Ȃ��قǂ̍L�͂Ȓn�悪�A�ꋽ�ł������Ƃ݂���̂ł���B

�@�ߐ��̐��x�͂��̂悤�ɂ��Ċe�n�Ɏ{�s����Ă��������A�g�D���ꂽ�����̐l������A�ǂ̂悤�ɐł��旧�Ă��̂ł��낤���B

�@�����̐Ő��́A�ϓ������邪�����ނˎ��̒ʂ�ł���B

�@�l���͘Z�ɂȂ�ƌːЂɂ̂��������c�i���Ԃ�ł�j�̔Nj������B

�@���݂̂�����ɁA�d�E�f�E���̔[�ł��ۂ���ꂽ�̂ł���B

�@�����c�͗ǖ��j�q�ɓA���q�ɂ͂��̎O���̓�A�˖��ɂ͂��̂܂��̈�ȉ����^����ꂽ�B

�@���ꂩ��̐ł́A�܂��n�d�Ƃ��Ĉꔽ�ɂ���c�i��O���j���ۂ�����B

�@����͓����̎��n�������ώ��ł���������A��r�I�y�����̂ł������Ǝv����B

�@�������A���̕��ϒl�͏�c�̏ꍇ�ł���A������o�����̏��Ȃ��c��A�V��Ȃǂ̗v�f�����킦��Ώd�����Ȃ������B

�@�f�͋��̎G���ɂ����������̂ł���B����艓�u�n�ɂ����ẮA�ʂ̕��@�ɂ���đ�ւ���Ă����B

�@���͒n���Y�����v��������̂ŁA����ɂ킽���Ă���B

�@�����\���N���ɂ킽�镽��{�Ƃ��̊����i���j�̂��������@����A�ׂ̕t���D�i�؊ȁj��������������A���̓��e���m����悤�ɂȂ����B

�@�ȉ��̂悤�ɁA���߂Ől�����u�Ҍ˂̖��A���f�̖��v�Ƃ��đ̌n�Â����̂ł���B

�@�����������̑��c

�@���l���i�V����O�j�N�̐����V�c�̔���ɂ�鏔���������n���̏ق́A���R�������ɂ��ۂ���ꂽ���Ƃł������B

�@�V�c�̒��قł���ȏ�A����͐����I�ȑ��ʂ������Ă����B

�@�܂�A�����S���ɖ������Ă����u�a�ɂ�閯�̕a�����A�����ɂ���Ď��ړI���������̂ł���B

�@�Ƃ͂�������͕\�����ł����āA�w�i�ɂ́A�����̗�������������c�Ɍ����ē��ꂷ��A�썑�����̎v�z�ł������B

�@�����������̏ꍇ�A����́A���Ȃ����ς��Ă���k�ܒ����A���������̋K�͂�����A�������������A�ޗǓ��厛�̕������Ɏ������̂ł������B

�@���݂ł͑��肵��Ȃ��قǂ̑�K�͂Ȏ��Ƃł��������A����͕���������ł͂Ȃ��A�S���̍��������c�ɂ��Ă�������B

�@����́A�ĎO�ɂ킽��H���x���ɂ��čÑ����A�V���Ȏ{��������o�����B�܂葢�s��p�̊g��ł���B

�@���ꂪ���ړI�ɁA�����q���܂ޑ�����ɉe���������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B

�@�܂��A����͒n���x�T�w�̎�����i���A���̎҂Ɉʂ�^����{��������ėՂ�ł���B

�@�]���Ă��̔w��ɂ��鎖���́A�x���w�Ƃ����łȂ��K�w�����݂������Ƃ𖾗Ăɂ��Ă���B

�@���������x���w�̝����ɂ��āA�l�Êw�I�ɖ��炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�܂��A�x���w�̏Z���͂��͂�G���ł͂Ȃ��A�������̌����ł������ƍl�����邩��ł���B

�@�܂��A��ʂ̔_���W���ɋ��Z�悪���������ۂ����͂����肵�Ȃ��B���̓_�ẮA���@�����͕s�[���ł���B

�@�Ƃ���ŁA���̐��������ꂽ�����̂Ȃ��w�i�ɂ͂��������ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��������̂ł��낤���B

�@�����������̊����́A�����w�̊��̊�i����A�V���S�n�݈ȑO�A���Ȃ킿�A���ܔ��i�V����j�N���O�ł������ƍl������B

�@�܂�A�V���S�̐얼��������������o�y���Ȃ����Ƃ������ɂ��Ă���B

�@�����炭���O�ɂƂ��ẮA���d�̓��𒆐S�Ƃ��Č������ԓ����̉����́A�ٗl�ȕ��i�Ɗ�ɉf�������Ƃł��낤�B

�@���̍��������c�̑厖�Ƃɂ����܂ꂽ�J���͂ƌo��́A���ׂĖ��O�ɂ����̂ł������B

�@�����ɂ݂����Ƃ��K�肷��d�E�f�E���̉ۖ��ɉ����āA�����́A���i�̍ٗʂɂ܂�����Ă����G�s�i�����悤�j�Əo���i�������j�̖������������B

�@�G�s�͔N�ԘZ�Z���A�e���X�̌������Ƃ̘J���ɏ]�����̂ł���A�o���Ƃ͔_�������j��d����Ɏ�A���n���ɗ��q�����ĕԍς�����̂ł���B

�@���������c�ɂ������āA���̐��x���t���Ɋ��p���ꂽ�̂ł���B

�@�o���́A�ŏ��C�ӂł������̂��A�����I�ȉݕt���ɂ����A���̗���������߂č������̂ł������B

�@����������́A�����̈����𗝗R�ɍP��I�ɂȂ��Ă������B

�@���i�w�́A����𗘗p���č��Y���ӂ₷�Ȃǂ̕s�����s�Ȃ��悤�ɂȂ����B

�@�{�����ꂽ�G�s����o���i���������j�ɂ���āA�_���̕��S�͋}���ɑ��債�Ă������B

�@�܂��A���o���̕Ԕ[�Ԃ��Ȃ����߂ɁA�{�ђn�i�ːЂɓo�^���ꂽ���n�j���瓦�S���閯�܂ŏo�Ă���̂ł���B

�@����A���삪�S�i�N���X�ɗ^����E���c�⎛�@�E�_�ЂȂǂ֔F�߂��L��ȕ��˂ɂ���āA��ʔ_���֔Nj���������c���s�����͂��߂�B

�@�����āA���{�����X�Ƃ����{���i�O����g�̖@�A���c�i�������@�j�͂���������s���A�������ėL�͍�����厛�@�̎��L�n���ӂ₷���ʂɂȂ��Ă��܂����B

�@�����āA�����֕��Q���A���S�������ꂱ��ł����A���͂⍑�Ƃ̓����̂Ƃ�Ȃ����Ƃ��Ė��v���Ă��܂��̂ł���B

�@���D�����֑n���̔����I���������ɂ��āA���ߐ��x�͓y�n����j�]���߂��悤�ɂȂ�̂ł���B

�@�����I������㐢�I�ɂ����āA���Ȃ킿��������ɓ��������̔����q�́A�ˑR�Ƃ��Ĕ_���W�����_�݂���Ƃ���ł������B

�@�ނ�̏Z���͑O��̂悤�ɒG�Z�Z���ł���A�����̍\�����傫���ς��Ă��Ȃ��B

�@�������A���c�E�D�c��Ղ̕�������W���̂悤�ɁA��W���Ɉ�̑q�ɂ�݂���Ⴊ�łĂ��Ă���A�W���S�̂̎��n���������ɂ����߂�ꂽ�ƍl������B

�@�]���āA�Z���͎����I�Ɏ��n�����l�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�W���S�̂̐��Y�E�Ǘ��Ɉڍs���Ă����Ƃ݂���B

�@���̔w�i�ɁA�O������̋��͂Ȏx�z���_��݂邱�Ƃ��ł���B

�@���łɗ͂���߂Ă����㐢�I��̗ߐ��ɂ����̂Ƃ݂���́A���̍������ΐ��j�ɂ݂��Ă��鎛�@�̕��˂ɊW������悤�Ɏv����B

�@�����ЂƂ̕ω��́A����������r�I�K�͂̂���W���̂ق��ɁA�l�����ꂽ�R�ԉ��n�ɁA�킸���[�A�̏Z�����c�܂��Ⴊ�ӂ��Ă���B

�@����́A�Z���I��̔_�ƌo�c���\�ȒP�ʂƂ������A�����������ɗ�ׂȔ_���ł���B

�@���������Z���̔��@��͂܂����Ȃ����A�ƍ��R��Ղ⑽���j���[�^�E�����̎R�Ԓn�̒����ɂ���āA���������炩�ɂ���Ă���B

�@�܂��A�����R��̔����ɂ���������Ă���B�ނ�͍��Ƃ̎��D���̂���āA���邢�́A�x�T�w�̎肩��������悤�ɁA�R�Ԃ̒n�ɐ��������߂Ă������ƍl�����Ă���B

�@�{�b��̐��Y�Ɗ��q

�@�����������̑��c�́A�ݒn�̎�H�Ɛ��Y�ɂ��傫�ȉe����^�����B

�@���̂ЂƂ́A�����ɂ̂��銢�̐��Y�ł���B

�@�V�Z�p��v������銢���Y�́A�n���l�n�H�l�̎w���ɂ��Ƃ��낪���������Ǝv����B

�@����ɓ������ꂽ�̂́A����Y���i�y�t��j������Ă����ݒn�̍H�l�����ł������B

�@�������ł͋㐢�I�����O������ɂ��āA�H��͐{�b��ɓ]�����Ă����B

�@�����Y���I�������ƁA�ݒn�H�l�����́A��Ƃ��Ă͌������R�ꂵ�Ȃ��{�b��̚����P�����o���̂ł���B

�@�s���̓�ɉ�������Ă���u�˒n���̒J���A�J���ɂ́A���̊���{�b����Ă����q�ՌQ������������B

�@����͒��c�E�����E���s�ɂ�����A�쑽���×q�i���悤�j�Q�Ƒ��̂���Ă���B

�@���ݕ��z�������i��ł��āA�s���ɑ�������̂����ł���l�Z��ɂ̂ڂ�B

�@���̂قƂ�ǂ́A�����ɐ{�b��q�Ƃ��đ��Ƃ���Ă���A���Ă���q���킸���ɂ݂���B

�@�Ƃ��ɏW�����Ă���̂́A������Z�����̌�a���𒆐S�Ƃ����A���a���L�����[�g���͈̔͂ł���B

�@���̑��ƔN��́A��A��Z���I�ɒ��S�������A�����I�ɂ�������̂͂킸���ł���B

�@�]���āA�������n�����ɂ́A�����̒n��̗q���͊����Y���s�Ȃ��Ă��Ȃ������Ǝv����B�@�܂��A�s���ɂ́A�~�n�k���̋u�˒n�ɁA����������q��������B

�@�J�쒬�J�슢�q���ł���B���̗q����������̑��Ƃł���B�@�ł́A���q�O�Ŏ��ۂɐ��Y���ꂽ���́A�ǂ��Ŏg��ꂽ�̂ł��낤���B

�@���̓_�Ɋւ��ẮA�w�����{��I�x�ɂ݂��锪�O���i���a��j�N����̕��������m���E���d�����A���l���i���a���j�N�ɁA�j���S�̑O��̐p���g�u�i�݂Ԃ����j�������A���̍ċ����肢�o���Ƃ����L�������ڂ����B |

�쑽���q�Q�̕��z����ъ��̋����o�H

|

�@�����͑O��̂Ƃ���悤�ɁA�j���i�݂Ԃ��܁j�S�̌S�i���Ƃ߂��l���ł��邪�A���d���ċ�����i����قǍ��͂�ێ����Ă����炵���B

�@�ċ����d���͔��@�����ɂ���āA��ӌ܋�ڂƑn�������͂邩�ɋK�͂��傫���A���̊��ʂ��c��ł������Ƃ݂���B

�@���̍Č����́A�k�����ɕ��z���鏔�q����̐��Y�E�����Ƃ����ӌ�������B

�@�������A����݂̂ł͂Ȃ��A�쑽���E�J��q�̐��Y�����g�p����Ă����ƍl���Ă悢�ł��낤�B

�@�������������Y�[�ɂ��āA�{�b��̐��Y������������B

�@��A��Z���I�̔_���ڗ��̏Y��ނ́A�ϕ��`�Ԃ̝̂Ȃǂ������āA���ׂĐ{�b��ɂ���Đ�߂���قǕ��y����B

�@�{�b��q�̑��Ƃ́A�����̐d���g�p���邽�߁A�Ƃ��Ă��l�̗͂ł͍s�Ȃ����A�����炭�S�i�w�̓����̉��ɂ�������ƏW�c�ɂ����̂ł������ƍl������B

�@�����āA���i�̔z�����S�i�̎���o�Ă���A���{�E���������ւ̔[���̂ق��ɁA�_���W���ւ͓��R�A�������`�ŋ������ꂽ�Ǝv����B

�@�]���āA�p���Îu�����̂悤�ɁA�S�i�w�̕x�̏W�ς͑傫�������Ƃ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�쑽���q���̐��i�͕������ɂƂǂ܂炸�A����������đ��͍��ɂ����z���Ă���B

�@����́A�����u�˒n���ő��͍��̐�ƏW�c���q�Ƃ��c���̂��A���邢�́A�����̕����̍H�l���������I�ɔz���������̂�����������ł���B

�@��Z���I�܂ŁA�J�˂̊e�����琷��ɉ��������Ă����q�̑��Ƃ́A��ꐢ�I�ɓ���Ɛ��ދC���ɂȂ�A�Ȍ��I�܂ł͑����Ȃ��悤�ł���B

�@����𗠏�������悤�ɁA���̍�����A�W����Ղ̐{�b�퐻�i���������A�ĂѐԏĂ��̓y�t��ɂ��ǂ��Ă������ۂ��݂���B

�@���̌����͂܂��悭�킩���Ă��Ȃ����A���Z�E���˒n������̊D���i�����䂤�j����̗����Ȃǂɂ��n�D�̕ω�������ł��낤�B

�@���������{�b�퐶�Y�ɂ��āA���������͂قƂ�ǂӂ�Ă��Ȃ��B����G��䂦�̈������炩������Ȃ��B

�@����ɔ����āA���������u�˂𗘗p�����A�Ñ�q�̋L���͓�A�O�݂���B

�@�L�������́A��a����̊��q���e�n�ɂ�����A�n�̎��炪����ɍs��ꂽ�B

�@�n���R���E�^�A�̗��ʂŁA����߂ďd�v�Ȗ������͂����Ă�������ł���B

�@�Ƃ��ɁA�M�Z�E�b��E���E�����ɑ����W�����Ă����B

�@�������ł́A���������q�������됬�������̂��s���ł��邪�A���q���܂߂āA�ߐ��̎���ɂ͊m���ɂ��������̂Ǝv����B

�@����i�����܁j�N�́w���쎮�x�ɂ́A�����Ɏl�̒��|�q�����肳���B

�@���Ȃ킿�A�ΐ�E����E�R��E����̂���ł��邪�A���̑��ɁA�w�O�i�Ђ̂��܁j�E�_��̓�q������A���q�ł������B

�@���q�A���|�q�Ƃ��A�{��p�̋��n�����炷�邱�Ƃ͓����ł��������A���|�q�́A�{��ɍv�i����葱�����ق����Ƃ���Ă���B

�@���|�l�q�̂����A����q�͑����S���싽�i���������S�H�����j�A�R��q�́A�����������S���ɁA����q�͓s�}�S���싽�i�����l�s�`�k��j�ɂ��ꂼ���肷��̂��L�͂ł���B

�@�R��q�́A�����q�s���̓������ӂƂ���Ă��邪�m�͂Ȃ��B

�@�������A�����ɂ́u�q�x�̓y��v�Ƃ����`�������y����\���c����Ă��āA�\���͂���B

�@��O���i�������j�N�ɂ́A����q�����|�q�ɕғ�����A�ʓ��Ƃ���q�̒����ɁA���쏔���i����ӂ��j���C�������B

�@����q�͑����S���싽���Ƃ����A���݂̒��c�s�k�����甪���q�s�R�ؒn��ɂ����Ă̑����u�˓��ł���B

�@�����̖q����A���N�v�n����鐔�́A�����́w���쎮�x�ɂ��A�R��E����E�ΐ�̎O�q�ŎO�Z���A����q��Z���Ƃ���Ă���B

�@��q�̕��q���ł́A����q���傫�������悤�ł���B

�@����q�́A��̋L�^�Ɏl�Z���Ƃ݂��邩��A����ɑ傫�������Ǝv����B

�@���̒n����ɂ��钬�c�s�ߐ��Ղg�n�_����́A�n���Ȃ��ꏊ�Ǝv���钌�����@����Ă���ȂǁA�q���𗠕t���鎑��������B

�@���āA���������q�ɂ�����n�̐��Y�́A����œ������m�c�ޑf�n�ƂȂ��Ă������B

�@����q�̕ʓ����쎁�́A�̂��������}�Ƃ��鉡�R�}�̔����ɂȂ����Ă����B

�@�₪�āA������g�D���钆�����m�c�̖G��́A���̍�����݂���̂ł���B

�@�������A������x�����_���W���̎������W�͎v���̂ق����₩�ŁA����c�����̊�ՂƂ͂Ȃ肦�Ȃ������B

�@�֓����܂����݁A�����k�n�i�����j��������O���i�V�c��j�N������̗����A�傫�ȕϊv�������炳�������ւ̓]���́A�����肳��ɓI�ȏ��v����̂ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|