|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付録

四章 近世後期の八王子

1 織物市の発達・千人同心の動向

top

八王子縞市の成立と運営

近世前期における八王市地域の織物は八王子市場の座割などをみるかぎり絹織物上りも綿織物に比重がおかれていたようである。

だが、元禄〜享保期に至ると江戸町人の縞柄の絹織物に対する嗜好の増大により絹縞の雷要が増加して、八王子周辺もその影響をつけ、織物生産の中心を綿から絹に移し縞物の生産と流通が盛んに行なわれてきた。

その結果、八王子市の縞物の取引量は増加し市場の繁栄をもたらしたが、一方では縞物取引に混乱を招き、従来の市場は織物市と一般商品の市とに分離された。

それまでの太物座と紬座を統合して織物市ができ、この市はのちに縞市と呼ばれ八王子織物の重要な取引場となった。

縞市での取引は最初は市場の両側に莚を敷きその上に油箪(ゆたん、麻袋)を持ち並べて買付けるという仕方であったが、安永年問(一七七二〜八〇)以後は新しく設けられた油箪台の上に立って買付けが行なわれた。

織物生産者は持参した品物を買手である縞買に見せ値段を決めてもらい生産者の満足するものなら取引が成立し、代金は別に設けられた「払場」で現金て支払われていた。

市運上願上一件

八王子縞市は元禄〜享保期に成立し宝暦期以後本格化してくるが、そのような中にあって一七五六(宝暦六)年一一月、八王子横山宿・三河屋与五兵衛と同宿名主八郎兵衛などが中心になって、八王子縞市の運上金に関する願書を幕府に提出した。

その計画は具体的には幕府に一か年一〇〇両の運上金を上納する代りに、八王子市で取引される織物のうち絹紬糸入嶋類一反につき銭八文、木綿一反につき四文を徴収する権限を幕府から得、宿側による市場の利益独占を図ろうとするものであった。

だが、この計画に対し村方の縞買や織屋農民たちは幕府に計画の取りやめを訴え、宿方の企てに対抗するため八王子市へ出向くことをボイコットし、八王子市以外の周辺市場で織物の取引を行なうことを申し合せ宿方との対立を深めた。

翌一七五七(宝暦七)年六月二二日夜、ついに周辺数十ヶ村から集まった農民たちは市場利益の独占化反対を叫び、先に市運上計画を発起した三河屋与五兵衛・名主八郎兵衛宅などを襲撃し打壊しを敢行した。

『桑都日記』によると「党ヲ結ビ、群ヲ為シ、聚(あつま)ル所ノ衆ヲ三隊二分ケ、其ノ一隊ハ水無河原ニ屯(たむろ)シ、其ノー隊ハ鴨山ニ屯シ、其ノ一隊ハ平山ノ原野ニ屯シ、鐘鼓ヲ鳴ラシ進ミテ之ヲ毀(こわ)ツ。

巨屋一時ニ潰(つい)エテ黒土トナル」とある。

この打壊しの結果、織物市場独占の願書は却下され、八王子織物市は再び活気を取戻してくるが、この時期前後から八王子織物の需要は伸び、江戸をはじめ全国にその市場圈を拡張していくことになるのである。

千人同心株の世襲

八王子千人同心は時代がくだるにしたがい、当初の軍事的機能は薄れ、その地位・身分もしだいに低下していった。

一七七七(安永六)年に起った「苗字一件」という事件によって千人同心は勤務の時以外は「百姓身分」と規定され、宗門人別帳はもちろんのこと、農村内における諸書物・帳簿に苗字を記してけならない旨の裁決を幕府より受けた。

このように千人同心の地位は漸次低下していくことになるが、その後も千人同心は「農民と差別無きを患ひ、動ともすれば則ち争論」(『桑作目記』)に及ぶ場合もしばしばあった。

また千人同心は宝暦年間以降、幕府から再々借金をしており、日光火の番などの勤役負担も過重に課せられていて、その生活は困窮状態におかれていたようである。

以上のような歴史的状況を反映して千人同心のなかにはみずから千人同心の身分を放棄し、ほかの者に「同心株」を売渡す者もいた。

彼らが「同心株」を譲渡する表向きの理由は病気で奉公もできず、実子もいないのでほかの者に同心株を譲るというものであったが、実際には火の番など過重な勤役によって生活を圧迫されたため同心株を手離していったのである。

すでに一七一五(正徳五)年一一月二九日には石坂彦三郎組同心であった内川源内(当時四六歳)が病気を理由に千人同心の跡式(株)を敷金二三両で米山文左衛門に売り渡している例などがみられ、時代が下るにしたがってこうした例は非常に多くみられるようになっていく。

千人同心の一〇組の中の一つ河野組の「同心株」の世襲率をみると、江戸中期以降幕末にかけて激しい移動がみられ、幕末期には一七五九(宝暦九)年以来の同心株を所持世襲しているものは九〇名中わずかに二六名のみという状態になっていた。 |

千人同心株売買証文(相譲申御扶持切米之事))本人の老齢と

息子の病身を理由に17両で売渡している例(元文元=1736年)

|

千人組改正

江戸幕府は千人同心の地位・身分の低下、世襲率の減少などに伴う諸問題を解決していくために、寛政期に至り千人組の改正を断行している。

まずはじめに一七九一(寛政三)年四月、従来の日光火の番制を改正し、一組五○人で半年交代とし勤役負担の緩和につとめた。

ついで翌年閏二月には次のような「千人組改正」の通達が幕府老中より発せられている。

(1)千人同心の組頭が「持添抱」と称し同心一名 を抱えているが、以後は匸れを廃止してその大数一〇〇人を減じ、また供頭で持高三〇俵以下の者へは三〇俵となるように足高をせよ。

(2)組頭のうちで勤務の良くない者はもちろんのこと、幼少・病気の者は組頭の役を免職し平同心に降格させ、その跡役には平同心から相応の者を選ぶようにせよ。

(3)千人同心は在方に居住しているので自然と風儀を失なう者もいると聞いている。

小給だから農業などで生活を維持することはもっとものことだが、商人となり身分を忘れ不正を行なっている者がいたら、その程度によって暇などを申し付けるようにせよ。

(4)在村している同心は所属している組に関係なく一〇人・二〇人ほどで組合をつくりいろいろな事柄を申し合せ相談するようにせよ。

(5)「行跡・芸能其の外格別の者」は千人頭が吟味の上、申し出よ。程度によっては褒美を与える。

すなわち、幕府首脳は寛政改革の一環としてこのように干人組改正令を達することによって千人同心の無秩序と窮乏状態を立直そうとしていたのである。

蝦夷釉開発に活躍した千人頭

原半左衛門胤敦の墓(本立寺) |

秋山義方(坦海)の肖像 |

植田孟縉墓(宗徳寺) |

蝦夷地開発と地方文化

江戸時代の後期における八王子千人同心の役割は、政治・社会の推移のなかで大きく変化した。

江戸幕府の蝦夷地開発は、田沼時代(一七六七〜八六)の積極策に対して、松平定信の寛政改革では、北からの外敵を防ぐには、かえって蝦夷地を不毛の地にしておく方がよいという考えで消極化していった。

しかし、一八〇〇(寛政一二)年になると、千人頭原半左衛門胤敦(たねあつ)や組頭原新助に率いられた一〇〇名が釧路の白糠(しらぬか)、胆振(いぶり、苫小牧)の勇払(ゆうふつ)へ家族を伴い移住し、石坂彦三郎や志村又左衛門が蝦夷地御用江戸掛に任ぜられた。

ついで一八五八(安政五)年には、組頭秋山幸太郎らが箱館(函館)近郊の七重村(七飯町)に移住するなど、千人同心の一部の人々が北辺の蝦夷地開発に果した役割はきわめて大きかった。

また、八王子は江戸の市中が幕府の統制や監視体制によって沈滞していったのに反して、むしろ、郊外に位置していることにより、地方文化の発展の基礎が着々と築き上げられていったのである。

八王子千人同心のうち、塩野適斎は『桑都日記』、植田孟縉は『武蔵名勝図会』や『日光山志』を著わし、名高い地誌である『新編武蔵風土記』の編纂のため、多摩・高麗・秩父郡の各村の捜索に原半左衛門胤敦らが当っている。

また、一八〇八(文化五)年ごろより、伊豆国韮山代官江川太郎左衛門の支配地が多摩郡にも及んでくるが、とくに英竜(坦庵)の時代には、松本斗機蔵(一七九五〜一八四一)や伊藤猶白(一七四七〜一八三一)・秋山義方(一七七九〜一八五七)などの開明的な蘭学者や蘭医が現われ、千人同心の一部が担い手となって八王子中心の地方文化が多摩に展開したのである。

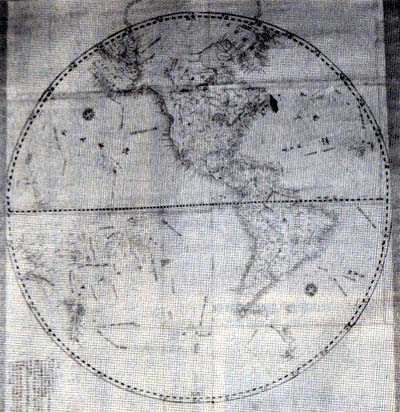

斗機蔵(ときぞう)は渡辺崋山や最上徳内・藤田東湖とも親交があった知識人で、高橋景保の「新訂万国図」を毛筆で精密に写した世界図などを著わした(写真)。

猶白(ゆうはく)は漢方医であったが、晩年に蘭学を修め、多くの使用した蘭医書の写本や辞書を残している。

義方(ぎほう)は八王子で眼科を開業する傍ら、蘭書なども複刻出版しており、闌学者の高野長英も一八三一(天保二)年頃には門人と共に彼の家に数日滞在している。

八王子千人同心には、幕府の直属郷士としての自負もあったのであろう。

一部には日光勤番などの負担に悩みながらも、他面では積極的に地方文化の発展をもたらす大きな役割を果したのである。 |

松本斗機蔵の「世界図」

|

2 天保飢饉と八王子町 top

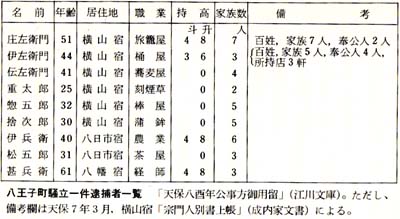

天保七年の横山宿住民構成

一八三三(天保四)年以降の打続く凶作によって大規模な飢饉が全国をおおい、各地で米価の高騰を契機に一揆・打壊しが激発していた。

八王子町においても「皆畑(みなはた)小高の宿方につき所(ところ)出生の雑穀少く夫食(ぶじき)買入れ候えども、是を以て米穀買入れ候場所は里数隔たり陸付きの場所」であったため、米価の異常な騰貴を招き、特に難儀をきわめていた。

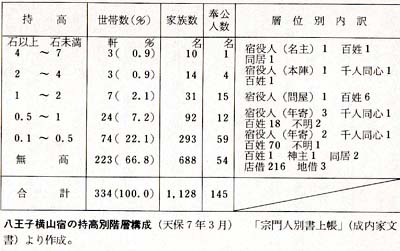

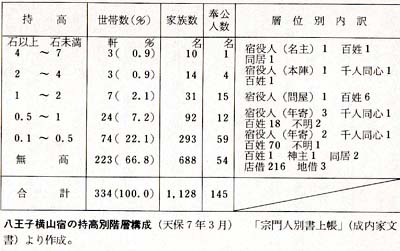

当時、八王子町の一宿であった横山宿は総戸数三三四世帯・人口一二七三人で、その内訳は男五七三名・女五五五名・下男八一名・下女六四名となっていた。 |

|

階層をみていくと比較的多い持高を有し町政に直接たずさわる名主・年寄と宿駅業務をつかさざる問屋・本陣などの宿役人層(八軒)、大体一石六斗から四斗二升までの持高を有し家持である本百姓層(九七軒)、持高を有せず無高の店借(二一六軒)・地借(三軒)・同居(三軒)などの借家・借地層、ならびに神主(一軒)や身分的には武士である八王子千人同心(三軒)などから成り立っていた。

人別すると宿役人・千人同心・神主・百姓などを含めた家持・地持層と店借・地借ならびに同居などを含めた借家・借地層に分けることができ、横山宿の人口の中に占める割合は借家・借地層が圧倒的に多くなっていた。

特にこれら借家・借地層は江戸中期以降、武州多摩郡をはじめ相州・上州・甲州・駿州・野州・信州なとがら移住してきた者であり横山宿のなかでも貧民層に属していた。

このように、当時、八王冫町には貧民層が滞留・析出し、米価高騰を契機に一触即発ともいうべき非常に不安定な状況がつづいていた。

八王子町騒立(さわぎたて)

一八三三(天保四)年一二月八日の朝、だれによってか不明であったが、八王子町の米屋・味噌屋・酒屋・炭屋などに打壊しをかける旨の張札が町内二、三か所に貼られていた。

この不穏な情勢に対し宿役人たちは敏速な対応を示し米屋仲間を呼び寄せ、米の小売価格引下げを命じ危険な状況を回避している。

だが、その後、打続く飢饉によって米価は不安定であり、一八三六(天保七)年八月中旬には米価が一両に三斗七升の高値を記録した。 |

|

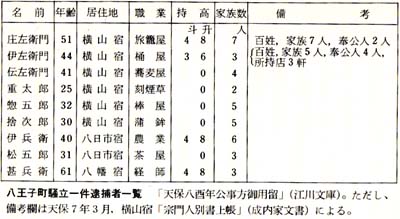

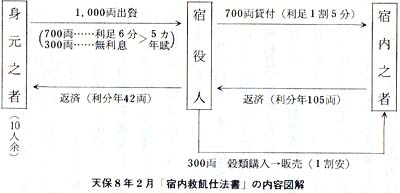

この時期に至り、同月二二日、ついに八王子八日市宿・刀屋八五郎なる人物から町内の住民に対し、「米価の儀につき相談いたす儀、これあり候あいだ、念仏堂へ寄合い候」と触れられた。

これに呼応して町内で旅籠屋・桶屋・蕎麦屋・棒屋などを営む者をはじめ、経師・刻煙草・蒲鉾・農業などの職業に従事していた者たちが念仏堂へ参集した。

しかし、当日、念仏堂の戸が締っていたために、集まって来た者たちはその堂の前にあった接待茶屋のなかで種々評議することになった。

ところが、様子を見に来た者や通知をうけて寄り集まって来た者たちで、お互いの名前も知らないという状態であったため評議は何も決まらず、また、参会者が一〇〇人ほどにもなり、昼九ッ時(正午)ごろであったこともあり一同は追々解散した。

やがて、この事件は宿役人の探知するところとなり、別表に示した町内九名の者が捕えられ、打壊しに発展する一歩手前で未然に防止され事態は収拾された。

ところが、騒動は未然に防止されたが、町内にはまだ米価の暴騰に苦しむ多くの貧民層がおり、非常に緊迫した情勢が続いていた。

このような状況下で八王子町の支配代官江川太郎左衛門英竜は、一八三六(天保七)年九月、町内の惣百姓に、

(一)徒党を組むことを禁止すると共に、

(二)米屋並びに役人の米穀売渡方について不正の取り計いが行なわれた場合には代官所まで訴え出ることを命じた。

つまり江川代官は徒党を組み、打壊しを企てることを警戒する一方、従来の米穀流通のあり方に検討を加え、不穏な情勢に対処して行こうとしていた。

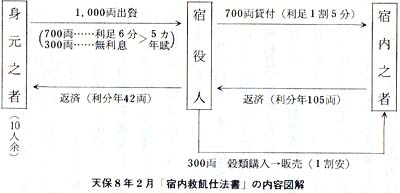

「宿内飢饉仕法書」の救済策

一八三六(天保七)年の米価暴騰による不穏な状況を回避することができた八王子横山宿では、翌三七(天保八)年二月に「天変計らいがたく存じ奉り候間、万一不熟(凶作)に相成り候節は救い方も御座なく候」という理由によって宿役人一同相談の上で「宿内救飢仕法書」なるものを支配代官あてに作成した。

その仕法書の内容は次のようなものであった。

(1)横山宿内で「身元の者」(身上がよい者のことを意味する)が一〇へばかりいるのでその身に応じて金子を割付け、合計で一〇〇〇両を出金させ、そのうち三〇〇両は無利息で、残り七〇〇両は六分の利息をもって五か年賦で宿役人が議定して借用する。

(2)「身元の者」に出資させた一〇〇〇両のうち二〇〇〇両をもって宿役人は米・麦・粟・大豆・小豆などの穀類を購入して世間相場より一割安でこの年の三月から五月までの期間に「宿内の者」に販売し生活を維持させる。

(3)融資金一〇〇〇両の残り七〇〇両は一割五分の利息で、どんな商売に携わっていても「宿内の者」に生活向きに応じて宿役人より貸付ける。

(4)「身元の者」よりの融資金七〇〇両の返済は宿役人から「宿内の者」に七〇〇両を貨付けることにより初年次にその貸付け利息一〇五両が宿役人の手に入るのでそれによって返済する。

一方、無利息で融資された三〇〇両の返済は「身元の者」よりの融資金七〇〇両の利息が六分(→四二両)のため、初年度には宿役人の手元に差引き六三両の利潤金を得ることになり、その利潤金の五か年分をもって、その返済にあてる。

以上、宿役人によって作られた「仕法書」は、宿内の暮らし向きが俗福な者若干名より出資させ、一時的に宿役人がその出資した金を借用し宿内の困窮人に融通すると共に、資金のうち一部は米穀類を購入し格安で同じく宿内の困窮人に販売するというものであった。

この「仕法書」による窮民救済案が実際に採用され機能したがどうかについては不明だが、この時期、八王子横山宿では宿役人の主導のもとに若干の宿内主腦部からの資金の融通をうけるという形で、宿内下層の困窮人を援助・救済するという方法が考えられていた。

宿内合力による窮民救済

前後するが一八三六(天保七)年八月の八王子町の騷立が一段落した同年一〇月二二目、代官江川太郎左衛門の役所は八王子十五宿の名主・年寄に対し「身元がしっかりしている者は合力して出金し、窮民の救済にあたるべき」旨の通達を発した。

八王子横山宿では代官所のそのような意向を受け、翌二七(天保八)年正月には宿内二九名より合計三九両一分か集められ、宿内の窮民救済が行なわれた。

ついで同年三月には宿内二九名の者から計三三両二分が宿内救済のため出資され、翌四月にも宿内一五名の者より計一二両二分永二〇〇文が救済資金として差出されていた。 |

「絹の道」の道標(八王子市鑓水)

|

この一八三七(天保八)年正月から四月にかけ宿内の合力によって行なわれた窮民救済(三回)の出金高の合計は八三両一分永二〇○文で延七三名のものが出資していた。

この三回の出資者はほとんどが、持高四斗二升以上、五石七升以下のものであった。

宿内での層位をみると不明の者が二名いるが、宿役人(六名)・百姓(二名)・地借(二名)・店借(二名)・下人同心地方引受人(一名)の者たちであった。

ほとんどの者が奉公人を抱えており、抱えていない者は奉公人不明の二名を含め七名のみであった。

また、店を所有し店貸しを行なっている者は半数の一六名で、一人あたりの所有店数も比較的多くなっている。

ところで横山宿内の比較的裕福なものから三回にわたって窮民救済が行なわれる一方、同時期の三月には八幡宿新右衛門をはじめ一九名のものたちより横山宿救済金として二一五両が出金されている。

この出資者の居住地は大部分のものが八王子町居住(一六名)であったが、なかには八王子町から南へ約一里離れた鑓水村居住者(三名)も含まれていた。

出資金額も最高五〇両、最低五両で合計二一五両を横山宿救済資金にあてている。

これら出資者全員の性格・宿内での地位についてはよくわからないが、横山宿出資者については持高が四斗八升以上一石九斗二升以下、層位はすべて百姓で奉公人を二〜四名抱え、貸店(かしだな)数の所有状況は〇軒三名、一軒一名、八軒二名というものであった。

また、鑓水村の要有衛門・五郎吉は同村の組頭および名主を務めており、経済的にも恵まれた者であることが想像できる。

このように天保期の飢饉による米価高騰に伴ない八王子町では緊迫した情勢が「騷立」(さわぎだて)の一歩手前まで発展したが、一方、三回にわたる宿内中間層の出資と八王子町居住者および周辺村落居住者による出資金援助によって地道ながらも窮民救済が行なわれていたのである。

差出人還付による救済

一八三七(天保八)年四月八日、横山・八木両宿名主より江川代官所に対し八王子町の窮民状況が報告された。

それによると八王子十五宿の全戸数二二九六軒のうち窮民状態にあるものは八四〇軒で全体の約六〇・二パーセントが生活困窮世帯となっており、町方人口の約五三・四パーセントが窮民として掌握されていた。

このように一八三三(天保四)年以来の慢性的飢饉によって、当時、町人の約五割強が生活の維持に支障をきたしていた時期、横山・八日市・八幡・八木・本郷の各宿と寺町・新町・横町に居住する五○名の者から江川代官所あてに長文の願書が提出された。

その願書の要旨は「八王子町は天保四年以来打続く不作で稀にみる飢饉にみまわれているので文化七年に米穀が安値を記録した時、米価を引上げる目的で横山宿権平など五〇名から取集めた差出金を返却して欲しい」というものであった。

すなわち、これ以前の事実として、八王子町在住者五〇名より支配配代官に対し、一八一〇(文化七)年、米価引上げのため合計七一四四○両が出資されていた。

ところが、それら出資金の三割にあたる三二一両永一〇〇文が一八二四(文政七)年二月の八王子町大火に際して被災者救済のために返却され、さらに一八三四(天保五)年の八王子町火災に対しても文化七年出資金のうちから計一八四両二分水五〇〇文が救済のために返却されていた。

そして、一八三七(天保八)年四月には前述のような町内の困窮状態を背景に窮民救済のため、一八一〇(文化七)年、差出金の残り計八四八両一分永一〇〇文の返済を願い出てきている。

この差出金還付願いの結果、翌五月には要求額の半分が返済されることになり、窮民救済資金にあてられている。

3 幕末の八王子地方 top

幕末の支配形態

江戸時代前期の八王子市域は、天領の村が圧倒的に多かったが、元禄期の代官陣屋の消滅と江戸後期の政治的・社会的な変動のなかで大きく変っていった。

幕末の『旧高旧領取調帳』によると、八王子市域の幕末期六五ヵ村のうち松木・宇津貫・大船・左人・八日市・横山・上一分方・大楽寺・二分方など九ヵ村は一人の旗本に支配されていた村(一給村)で、代官支配の一給村は中丹木・川・上長房などわずか三ヵ村であった。

相給村(複数の領主に分割知行されている村)を含め大半の村落が多くの旗本によって支配されていたことがわかる。

八王子市域の総村高二万二〇三七石三斗七合のうち天領五九九〇石一斗九升四合三夕(八王子市域の総村高の中で占める割合は二七・二パーセント)、旗本領一万五三二七石七斗二升四合(同六九・五パーセント)、寺社領七一九石三斗八升九合(同三・三パーセント)となっていた。

幕末の八王子市域は、天領が大幅に後退し、旗本領中心の相給村が多くを占めていたのである。

開港と八王子糸

一八五八(安政五)年、幕府は従来とってきた鎖国政策を放棄し、アメリカ合衆国をはじめ西欧諸国と頑賄条約を結んだ。

この条約にもとづき横浜が開港すると国内の生糸の輸出は飛躍的に増大し、「八王子糸」という銘柄の生糸を産出する八王子地方にも大きな影響を与えた。

元々八王子糸は八王子織物業の発展に伴い盛んに生産されるようになっかもので、すべてが国内の織物の原料として買入れられていた。

だが、八王子糸は開港を契機として過半が横浜の貿易に回るようになり、江戸に近い関係から価格の動きも激しく、ほかの国内産の生糸に比べて高値になっていた。

八王子糸の横浜出荷額は一八六四(元治元)年の記録によると「武州八王子辺(あたり)、右同断(壱ヶ年)凡(おとそ)五百駄程(ほど)」とあり、ほぼ甲州一国と同一額の生糸を出荷していた。

ところで、この頃の生糸の生産額は定かではないが、横浜貿易を契機とした生糸価格の高騰により、養蚕・製糸に従事する人々は先を争って八王子糸の増産に力を注ぐようになっていた。 また、横浜開港当時、八王子糸は他国産出の生糸より質が劣っていたが、年と共に質的な改善もはかられてほかの糸との格差がなくなっていた。 |

「絹の道」の道標(八王子市鑓水)

|

織物業の動向

横浜貿易に伴う生糸価値の高騰は織物業にも重大な影響を与え、その製品値段の騰貴を招いていた。

横浜の外国商人は生糸の額や値段にかかわらず現金と引換えに生糸を買求めていたので、遠方の村方でも横浜の生糸相場をみながら商売をしていた。

このため大部分の生糸は横浜に流れ、国内向織物原料としての生糸の需要・供給関係のバランスが崩れ、生糸の値段は上がり、織物の価格もまた大きく騰貴した。

ところで呉服仲間は一八六二(文久二)年秋から翌年にかけて関東で生産される織物の価格の動向を調査し報告しているが、それによると約半年の間に二と五割ほど値上りしていた。

特に八王子織物の黒八丈・嶋紬(しまつむぎ)類はともに約四割も高騰していたのである。

このため八王子周辺の織物生産地帯の機屋や縞買商人のなかには、この時期、多くの日数を費して織物を作るよりも生糸のまま売出した方が手間も省け利益が上がるところから、一時休業して生糸商人に転じる者もいたほどであった。

生糸改(あらため)会所設置計画

このような状況のなかで一八六〇(万延元)年、江戸幕府は横浜貿易に伴う国内の需給関係の混乱を鎮めるため五品江戸廻令(五品は生糸・呉服・雑穀・水油・蝋)などの流通統制策を実施した。

一八六六(慶応二)年に計画された生糸・蚕卵紙改会所の設置もそれら政策の一環であった。

一八六六(慶応二)年正月、八王子地方においては支配代官である江川大郎左衛門によって「生糸の儀、近来売捌き方猥(みだ)りに相成り、諸民難渋の趣(おもむき)、相聞天候につき」という理由から生糸改めが計画されていた。

生糸改めは幕領・私領を問わず、登せ糸・地遣い糸(生産地周辺の織物地帯で需要の生糸)・輸出糸(外国輸出向け生糸)などに対して支配代官および領主が直接改めを行ない手数料(口銭)を徴収するちのであった。

従来、輸出糸の改めは江戸問屋によって実施され、問接的な流通統制が行なわれていたが、今後は生糸の流通・統制を幕府の手によってより直接的に行なおうとしたのである。

そして、同年五月には八王子宿に生糸の改所を設置することが決まり、同月七日には八王子宿改所出役として石川政之進が江戸から出張してきた。彼は生糸改所開設にあたり八王子周辺の村々に諸事こまごまとした達しを与えているが、国内用の生糸には改めの手数料として一貫目当り一五匁、輸出用の生糸には一貫目当り二〇匁を課し、生糸の流通規制を実施した。

これに対し同年七月、生糸改所設置計画に伴う町役人や村役人の不正の風説などもあり、江川代官支配下の八王八十五宿町役人ならびに同代官支配の八王子周辺村落三三か村の村役人より、次の二つの理由からなる生糸改所設置反対の嘆願書が提出された。

(1)外国貿易用の生糸改・手数料の徴収は納得するが、国内用の生糸をその対象とすることは承服できない。

(2)従来、生糸の売買は各人自由に行なってきたので、以後、強制的に八王子市へ持って行き改めを受けることは迷惑である。

この嘆願に対し幕府当局がどのような対応を示したかは明らかではないが、開港に伴う生糸の流通統制によって八王子地方の庶民生活がいかに圧迫されていたかが理解できよう。

鑓水村の台場用材伐出し

一八五三(嘉永六)年六月、ペリーのひきいる四隻のアメリカ艦隊が浦賀に来航し開国を迫ったが、幕府はこの突然の出来事に狼狽(ろうばい)し、海防の強化と沿岸防備のための具体的な方策を講じた。

同年六月一九日には早速、海防掛の若年寄本多越中守忠徳と代官江川太郎左衛門英竜の二名に江戸湾沿岸を巡視させ、品川沖に一一か所の砲台島(御台場)を築造し外国船に備える計画がたてられた。

この御台場築造の費用は江戸・大坂の町人や天領農民の上納金によって賄われたが、八王子地方の小仏・駒木野両宿組合、上長房村、下長房村、元八王子村、上恩方村、下恩方村、寺方村、館村、上川口村、下川口村、上椚田村など一二か村二三八名からも合計五〇〇両にのぼる資金の提供があった。

ところで、八王子宿から南へ約五四町(約五・八キロ)離れた村高四〇〇石、家数七八軒の鑓水(やりみず)村には二二町余の広い幕府の御林山が存在したが、御台場築造に際してはそこから伐出された松の用材が使用されていた。

一八五四(嘉永七)年六月三日付で幕府より鑓水村に対して松丸大伐出しについての命令が出された。

これに伴ない人足や通送車が周辺村落より助郷として徴用され、連日四〇〇と五〇〇人もの人々が伐出しや運送に立ち働くことになった。

動員された人足は延べ七二六二人に及んだが、伐出した松丸大用材の数は最初予定していたより少なく三九六七本であった。

翌七月には二回目の品川御台場築造用材として末口五寸から六寸、長さ二間半から三間半までの太物二一〇〇本の伐出しが鑓水村に命ぜられ、さらに松丸太用材一六○○本伐出しの追加命令がなされた。

しかし、これら二回の伐出しにおいてもともに当初予定していた用材の本数には至らず、細物など六六〇本を伐出したにすぎなかった。 |

御台場用材伐出し関係の古文書

(八王子郷土資料館蔵)

|

ところで、鑓水村の御林から伐出された用材は助郷で徴用された近隣農村の農民によって、まず上川尻村(現、神奈川県城山町)まで車(荷車)で運ばれた。

その後相模川の舟運で平塚の須賀の湊まで下り、須賀の湊からは廻船に積み替えられて二日かかって品川沖まで運ばれたのである。

この用材運搬は暑い最中の出来事であったので事故も多発し、伐出しが始まってから間もなく寺田村百姓源八という者が、材木運搬車に轢れ死亡するという悲惨な事件も起きていた。

武州一揆と八王子

一八五九(安政六)年の開港によって八王子地方は「蚕は皆これ無きうえは、神奈川表糸商(あきな)い交易より追々相場引上げ、土地肝要の機(はた)渡世……差し支え、あまつさえ穀類格外の高値、飢寒に相迫り、致すべき様これ無し」(安政六年「願書」横川家文書)という状態であった。

機業の不振、物価騰貴により八王子地方は大混乱におちいり、治安の面でも不安が増していった。

すでにこれより以前の一八五四(嘉永七)年二月一八日には八王子元横山村百姓源右衛門方へ盗賊が入り甲州糸六本・庄糸寄六百目ほどが盗まれ、同じころ八日市宿質屋与有衛門方でも盗難にあっていた。

このような状況のなかで、武州秩父郡名栗村を中心として武蔵一〇郡・上野二郡の広汎な地域に十数万の民衆が決起し、いわゆる「武州一揆」が一八六六(慶応二)年六月にひき起された。

名栗村に端を発した一揆は各地に波及していったが、多摩川沿いの福生村−拝島村−宮沢村−中神村の酒造屋・穀屋など豪商・農の打壊しを行ないながら東進した一隊は八王子宿へ向う勢いだった。

一揆勢が八王子方面に向うという情報を入手した八王子宿では、支配代官江川太郎左衛門の手代増山健次郎の指琿のもと日野・八王子・駒木野の農兵三隊一〇〇人ほどを中心とした総勢五、六〇〇人と石川政之進に率いられた八王子千人隊約三〇〇人が急ぎ粟須村・石川村に出張し、一揆勢の来襲に備えて待機した。

そして六月一六日の昼ころ、一揆勢約三〇〇〇人は築地の川原を渡り八王子ヘ向おうとしたが、待ちうけた農兵隊・千人隊の銃火の前に追い散らされ一揆はあえなく鎮圧された。

八王子周辺の大部分の農民たちは一揆勢が八王子に入ってくる以前に鎮圧されたこともあり、武州一揆に直接参加することはなかったようである。

だが諸史料のなかに「下壱分方村増五郎伜ほか壱人北方一件に相加わり」「六月廿二日 上恩方村蜂起」などの記事が散見できるように八王子地方の農民たちの一部は武州一揆に呼応する動きを示していた。

また、この武州一揆の影響をうけ八王子地方においては民衆による独自の生活擁護の闘争もたかまってきていた。

同年六月、川原宿(現、八王子市高尾町)周辺の農民たちは地主で質屋を営んでいた山口安兵衛家に対し、小作年貢・質利息の値下げおよび借用金の行付けなどの要求運動を起した。

一方、宮下村(現、八王子市宮下町)においても、同年七月、その地の豪農荻島源兵衛家に対し、村内の貧農三三名が貨付金を要求し一〇〇両を強引に借用していた。

このように当時八王子地方においては武州一揆などの影響により貧農たちはみずからの生活を守るための闘いを展開していたのである。

このような幕末の激しい変動のなかで、八王子の西、駒木野(裏高尾町)の関守で国学者であった落合直亮(なおあき)は、同じく国学者であった相楽総三(さはらそうぞう)の激(げき)に応じて立上っていった。

一八六七(慶応三)年一〇月、落合は門人に五人をひき連れて江戸の薩摩屋敷に参集し、相楽の率いる薩邸浪士隊の副総裁として活動した。

彼らの目的は、江戸とその周辺を混乱させ、幕府勢力をそぐことにあった。

落合直亮は、一八二七(文政一〇)年生れで、漢学を遠山雲如に、国学を駒木野に滞在していた国学者の堀秀成に学んだ。

彼が政治運動に身を投じたきっかけは、ペリー来航にあった。そのことは、養子で歌人の落合直文の『しら雪物語』に記録されている。

国学者落合直亮らの行動は、歴史的な薩摩屋敷焼打ち事件から鳥羽状見の戦いへとつながり、八王子の西、甲州街道に面した駒木野は、まさに“夜明け前”の舞台として時代の最先端を歩んでいた。

top

****************************************

|