|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付録

三章 近世前期の八王子

1 徳川氏の関東入国と八王子 top

八王子城の廃城

一五九〇(天正一八)年八月、徳川家康は豊臣秀吉の命によって、旧領地の三河遠江(浜松)・駿河(静岡)・甲斐・南信濃の五ヵ国を離れて関東へ入国した。

この時江戸を新たに政治の根拠地と定めたことから、俗に“江戸打入り”とも呼んでいる。

以後、関東の地には徳川氏による強力な領国支配が展開し、ここに近世が開幕することになったのである。

家康が秀吉から与えられた新領土は、後北条氏の旧領を中心とした伊豆・相模・武蔵・上総・下総・上野の六ヵ国で約二四〇万石に及び、この他に在京賄料として近江・伊勢・遠江・駿河などで合計一〇万石も与えられ、きわめて広大なものであった。

しかし、関東はそれまで後北条氏が君臨した領地であり、徳川氏にとっては敵地同然の土地であった。

そのため家康の重臣のなかには危惧をいだく者が少なくなかった。けれども家康は秀吉から関東への移封が内示されると、江戸を中心とした関東領国の経営に積極的に取組む姿勢をとっている。

それは江戸は湾に面して水陸交通の要衝であり後背地には関東平野を擁し、灌漑・治水の整備如何によっては、急速に農業生産地へ転換する大きな期侍をもつことができたからである。

事実、徳川氏は江戸を中心とした関東を政治的基盤とし全国を支配する幕府政治を二六〇年にわたって展開している。

従って、この関東入国は兵農分離と石高制を基礎とした、幕藩制的な領国体制の原型を形成したということで、まさに画期的な意義をもつものであった。

家康は関東入国と同時に、鋭意、江戸を城下町として建設する一方、榊原康政(上野国館林一○万石の城主)を総奉行とし、配下に青山忠成や伊奈熊蔵忠次(のち備前守)や大久保十兵衛長安(のち石見守)を置き、多くの代官や地方巧者を総動員して昼夜兼行で家臣団の知行割(所領の配置)を実施している。

この基本方針は、旧領五ヵ国時代の国別支配を克服して、まず、江戸の周辺に蔵入地(くらいりち、直轄地)を集め、江戸からほぼ一夜泊りの範囲にはできるだけ小・中家臣(旗本)を分布させ、さらにその遠方には後北条時代の旧支城を利用しながら大家臣(付庸(ふよう)大名)を配置し、軍事・民政の両面からの整備・拡充を意図するものであった。

家康は関東の領国体制を強化していくためには、旧領時代帳付なった支城駐屯制を大いに活用している。

しかし、山城はこれを機会に廃止の方向をとっている。つまり、山城は敵方に利用された場合、江戸攻略の拠点になる危険性をもち、城下町の形成にもあまり得策でけない。

八王子城や鉢形城(埼玉県大里郡寄居町)が、入国後廃城になっているのもこうした方針によるものである。

むしろ、八王子城については、その機能を高尾山と小仏の関所(駒木野関所ともいう)によって代行させ、山麓から離れた盆地中央の横山村周辺に軍事・民政の拠点を移動させた方が有利であった。

小門陣屋の設置

徳川政権の確立において、最も重要であったのは蔵入地の存在であった。

入国後の蔵入地は代官頭の伊奈忠次・大久保長安・彦坂元正と配下の代官・手代によって支配されていたが、彼らは検地・灌漑・治水を含めた財政制度や交通政策の確立、鉱山開発や町の建設など、いわば江戸幕府が存立するための基礎に事を担当したといえる。

従って代官頭や代官が駐在した陣屋は、地方行政の拠点であったとみることができる。

さて八王子城落城後における城の周辺はどのように支配されたのであろうか。

『桑(そう)都日記』巻之二には次のようにある。

八王子城陷るの後、前田利家、川嶋作左衛門をして八王子郷を宰(さい)せしむ。

郷里、日に新に繁栄(はんえい)、四方の浪客、亡命の徒、漸々来り聚る者、既に庶且つ衆なり。

是に於て大久保石見守長安に命じ治せしむ。

長安は宅邸を小門宿に構へて居る。官庁、獄屋等あり政を聴く。

その費用は即ち日野領、柚井領、小宮領より之を出す。 |

近世の八王子は、まず代官頭大久保長安の小門陣屋設置により開発が進められた。 長安は元は甲斐の戦国大名武田信玄・勝頼の家臣である。

信玄によって猿楽衆から士分に取立てられ、才能を認められて武田氏滅亡後は徳川家臣団に加えられている。

やがで蔵前衆(代官衆)となってから頭角を現わし、一五八九、九〇(天正一七、一八)年の五ヵ国総検地では甲斐において手腕を振い、関東入国後は代官頭に昇進し、関東領国支配における中心的役割を果した異色の人物である。 さて、八王子の陣屋に入った大久保長安は、直ちに浅川の南岸にある横山の地に宿場を設けている。

この横山村はしだいに発展し、「八王子横山十五宿」と称されるようになり、城山のあった八王子村(神護寺村)は元八王子村と改めることにより、これと明確に区別されるようになった。

従って江戸時代の八玉子とは、中世の城中心の地域とは違い、盆地の「八王子横山十五宿」を中心とした地域の通称になったのである。

武蔵国多摩郡八王子の中心部は、江戸から西へ約二一里(四八キロメートル)の地点にある。 甲州街道に沿って歩けば、当時ではほぼ一日の行程である。 |

大久保長安像

(佐渡・相川町大安寺蔵)

|

関東入国後、江戸が一大政治都市となるに従い八王子は徳川政権にとって重要な軍事・民政の拠点になったのである。

家康の江戸打入りは、公式には、一五九〇(大正一八)年八月一日(八朔=はっさく)である。

しかし、実際には五月に関東移封が決定し、六月二八日には根拠地を江戸に定め、家臣に江戸城下や周辺を視察させ、七月には江戸の上水道建設に着手している。

家康自らも七月二三日頃には江戸に入ったといわれるから、これより以前、後北条氏滅亡後間もなく大久保長安も八王子に入ったものと思われる(『桑作目記し巻之一二上』)。

大久保長安の八王子の小門陣屋へ入った時期については『当所江宿越之名前控』には一五九二(天正二〇)年四月、駿府より長安が役人近藤与左衛門・糸原勘兵衛・中沢太左衛門・竹本権兵衛・福村長三郎・安藤右京・能勢武左衛門を従え移住したとある。

しかし、長安が家康より一年八か月も後に関東へ入ったことになると、地方巧者を指揮する代官頭としては遅すぎる。

ところで、八王子という呼称は、元八王子村(神護寺村)の八王子権現に出来するものであり、その地域は「八王子横山十五宿周辺に限っていたかというと、そうでもない。

『武蔵名勝図会』によると「江戸にては府中辺より西の方は国界(くにざかい)までを八王子と思えり、又、桧原・五日市辺(東京都西多摩郡)の者、江戸へ出て住地を間われければ、八王子在なりと答える如し」とあるように、江戸時代では現在の東京都下の北多摩・南多摩・西多摩を含めた広範囲の地域をさしていたようである。

青海市から出た石灰を八王子石灰(旧成木・小曽木村)と呼んでいるのもこのためである。

大久保長安制札(高尾山薬王院文書)

大久保長安の八王子支配

高尾山薬王院には一五九一(天正一九)年四月二七日付の大久保長安署名の制札がある。

それには「高尾山八王子近辺に候間、誰人成共(なりとも)、みだりに竹木切取(きりとり)候ハバ、前々より法度(はっと)の地に候間、八王子へめしつれらるべき者也」とあり、代官藤橋応左衛門・設楽(しだら)惣右衛門・原佐渡に高尾山の保護を指示している。

これによると長安は、すでに北条氏康・氏照の時代に行われた高尾山の森林保護策をそのまま踏襲したことがよくわかる。

しかも、追書(おってがき)によれば、それに違背した者は誰人であろうと八王子へ召連れてくるように厳しく命じている。 |

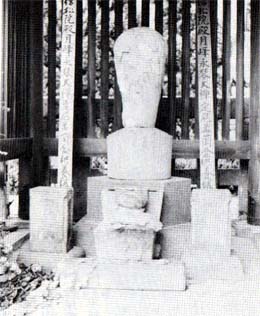

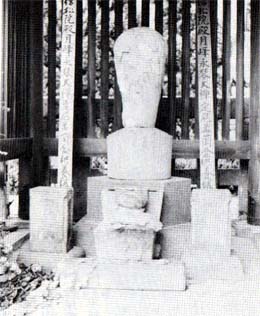

大久保長安陣屋跡の碑 |

現在、八王子市小門(おかど)町八三番地の産千代稲荷神社の境内には「大久保石見守長安陣屋跡」の石碑が立っている。 これがかって長安の小門陣屋のあった所である。

長安の生前には、この陣屋を石見屋敷とよんでいたらしい。

慶長年間に配下の代官大野八右衛門・田辺庄右衛門・諸星藤兵衛の連名で、高乗(こうじょう)寺(初沢町)に対して“石見屋敷”火事にあったので、再建のための用材を所望した書状が残っている(高乗寺文書)。

なお代官大野は、のちに上野国(群馬県)桐生新町の建設にも活躍しており、八王子代官はかなり広範囲に支配領域をもっていたことがわかる。

一六三二(寛永九)年九月に作成したという 「大久保長安地割図」によると、稲荷森(稲荷神社)の東には長安の屋敷跡があり、屋敷内には井戸・牢屋・大師堂がある。

その周囲には代官屋敷が並び、鷹部屋・餌差部屋があり、西方には千人頭や組頭の屋敷が集まっている。

また、元禄年間に作成された「御代官十八人屋敷跡図」によると、長安の陣屋の三方は土手に囲まれており、『新編武蔵風声記稿』には「陣屋の中央より西南北三方に土手あり、いつの頃か北の方なる土手を取崩せしが、十年前にまた南の土手をも穿ちとり、その後また西の方なる土手をも取崩し、唯土手上の稲荷社の所のみ、古の形、纔(わずか)に二間四方許をのこせり」とある。

長安の死後、ここは代官近山五郎左衛門の陣屋となったが、のちには畑地となり、六段二畝一五歩の面積となっている。

八王子市内には、大久保長安に関する遺跡や伝説が多く残っている。

島之坊宿(現、元本郷町)の浅川の南には、通称、石見土手また石見堤とよばれた所がある。

『武蔵名勝図会』によると「石見守 (長安のこと)下知を伝えて由井領、小宮領、日野領の村村へ課せしめて町囲いの長堤を築けり、新地と千人町の堺なる地蔵堂の脇より千人町裏通り、馬場地の南附きの土手ヘつづき、宗格院脇より島之坊宿の限りへ出て、本郷村多賀神社の裏通りより同村田圃の辺まで、上は坤(ひつじさる、西南)の方より艮(うしとら、北東)の方へ凡そ長さ十四、五町、敷三間余、高さ七尺(二一〇センチ)許なり」とある。

高尾山の小仏川を水源とする浅川は、たびたび氾濫して周辺に大きな被害を与えている。

そのため長安は堤を築いて洪水を防いだが、現在、堤の一部分が宗格院(千人町二‐一四‐六)の境内に残っている。

大久保長安の所領と位置

ところで大久保長安の所領ほどのくらいであったのであろうか。

一説には八王子付近で三万石、または六万石、一三万石ともいわれている(『佐渡風土記』ほか)。

しかし実際には小門陣屋を中心として、武州山の根九万石といわれる地域ではなかったかと居われる。

これはかって八王子城主北条氏照の支配地といわれており、「八王子城なる者は山城也。故に山根の称有り。其の九万石と称するのは、蓋し、東は武蔵野に逮(およ)び、南は武相の境川を限り、西は小仏嶺に抵(あた)り、北は高麗郡に接す」(『桑都日記続編』巻之四)といわれていた地域で、一般に山の根地方は後北条氏の在地性の強い給人(きゅうにん、土豪)が多く蟠踞(ばんきょ)していた所である。

長安の地方行政は、むしろこれらを掌握し、八王子や青梅の町の建設、物々交換や換金のための市を設け、甲州街道や青梅街道などを開くことによって江戸へ直結する流通機構を整備して、幕府の財政基盤を拡充させていこうとしたようである。

大久保長安は八王子総奉行と称し、八王子市域(現、八王子市)の宿場・農村の開発には大きな足跡を残した。

やがて一六〇三(慶長八)年二月、江戸幕府の開設と共に、従五位下石見守に叙任され、奉行衆となって幕府の中枢に入り財務と地方行政を担当することになった。

この長安の役職(所務奉行)は、幕府の勘定頭(勘定奉行)の濫觴(らんしょう)とみられている(「吏徴別録」)。

長安の支配地は八王子を中心とした関東だけではなく、伊豆・甲斐・信濃・越後・佐渡から美濃・大和・石見に及んでいる。

そのなかで八王子の陣屋は駿府・江戸の屋敷と共に最も重要な位置を占めていた。 |

宗格院境内に残る石見土手

|

とくに出先機関である支配地には代官・千代を置いて民政を代行させる場合が多かったが、八王子には、甲斐の武田蔵前衆の流れを汲む側近的性格をもった直系の代官や千代が多く駐在していた。

大久保石見守長安は、一六一三(慶長一八)年四月二五日、中風が悪化して駿府において病死した。

年六九歳であった。

しかも、まもなく生前の私曲・陰謀が発覚したという理由で一族が死罪となり、これに連座した大名も少なくなかった。

事件の真相は明白でないが、これは長安の広大な支配と巨額な財力に脅威を感じた家康および一部の側近による権力闘争の犠牲であった、とみるべきである。

ところで、後世の史書や各地の碑文のなかに、長安が滝山(八王子)において死んだとする記録がある。

これは誤伝であるが、長安と八王子を結びつける伝承が広く流布されていたからであろう。

極楽寺にはかって長安の位牌があったが、一六五四(承応三)年の火災により焼失した。法名は「長徳院殿一的起覚大禅定門」とある。 |

八王子宿の成立

新八王子の町の建設(町立、町割り)は、古くは北条氏照の武将長田作左衛門が、攻撃軍の大将前田利家の家臣川島右近の親戚に当るよしみで取立てられ参画したという説があった。

『新編武蔵風土記稿』には『横山根元記』を引用して

「長田作左衛門、天正十八年七月五日、前田利家より命をうけ、当所を取建しより、諸国落武者或は野武士等居住せしによって、所冶りかね、惣奉行として大久保石見守小門宿に住し、内藤案右衛門を町奉行として馬乗宿に住せしめ、非常をいましめたり」とあり、作左衛門が利家より賜わったという御墨付も掲載されている。

しかし、八王子新宿の建設については、総奉行大久保長安の代官頭としての陣屋設置が重視されなければならない。

むしろ長安の町立の過程で、長田のような現地の事情に通じた人物を取り立て、町割りについての意見を聴取し、商人の集住の斡旋を行わたとみるべきである。

他の地域における大久保長安の町立の仕法からもこの点は十分にうなずけるのである。

つまり、八王子町の建設は行政的指揮者の大久保と地元の長田らの協力によってはじめて実現されたといえるのである。

八王子宿への移住者

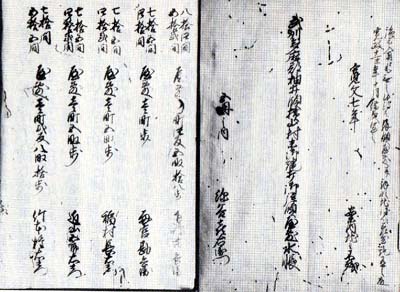

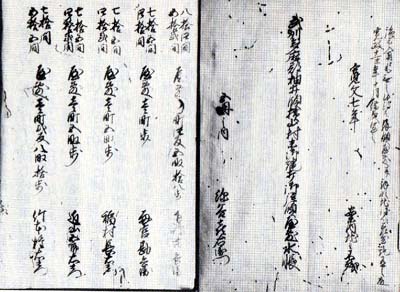

八王子宿の成立当時の移住者については、一七一七(享保二)年に書かれた『当所江宿越之名前控』によって明らかである。

「宿越」とは、旧城下の宿が新しい宿へ移転するという意味である。

はじめは八王子城下の横山・八日市・八幡の三宿が、現在の八王子市街の中心部に移動したのであるが、『宿越之名前控』による一五九〇(天正一八)年から九二(天正二〇)年に至る八王子新宿への移住者は、一五九〇(天正一八)年二〇人、九一(天正一九)年二八人、九二(天正二〇)年六五人の合計一二二人で、八王子城落城後一、二年たって本格化したことがわかる。

これらの人たちはなんらかの形で、八王子新宿の建設に働いた人たちであるが、その代表格として長田作左衛門(後、川島姓に改む)の名が記してあり、『八王子風土記』にも「按スルニ当郷里正ノ事土人ノ伝説スル処ヲ考ルニ、此地開創ノ事ヲ謀リシハ、川島作左衛門ニテ、コレニ次モノハ、八日市宿新野氏ナルベシ、夫ヨリ川辺又右衛門、川口・芝山ノ両家ナルベシ」とある。

また、『宿越之名前控』によって出身地をみれば圧倒的に後北条氏系、つまり落城した八王子城に関係した浪人が多い。

北条浪人三名、元八王子の神護寺浪人四名、神護寺より一五名、北条浪人案下より二名を合計して二四名、これに津久井・滝・三沢村・鉢形などを加えると、八王子城主北条氏照関係の浪人が多いのである。

次に八王子に隣接する甲斐武田氏の系統が続き、その数は甲州浪人一九名、武田浪人二名、甲州三名の、合計二四名に及んでいる。

八王子町の建設を推進した初期移住者は、後北条氏の元八王子浪人、ついで武田浪人であった。

遠隔地は三州浪人、尼ヶ崎・越後・伊賀・大坂の一、二名および佐州・伊勢浪人の各三名とで一一名をかぞえるに過ぎない。

こうして八王子町の建設は一五九三(文碌二)年における千人同心の千人町移住をもって、一応終了したのである。

かくして、中世の歴史と共に没落する多数の都市とちがい、経済的条件に恵まれた八王子は、在郷都市として発展のスタートを切ることになった。

|

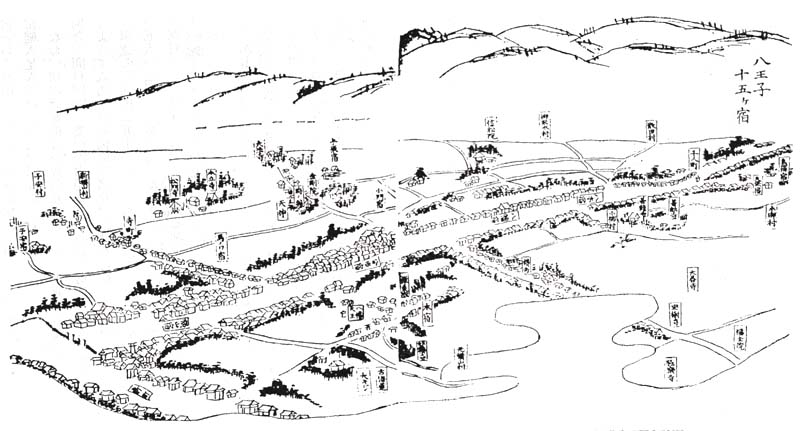

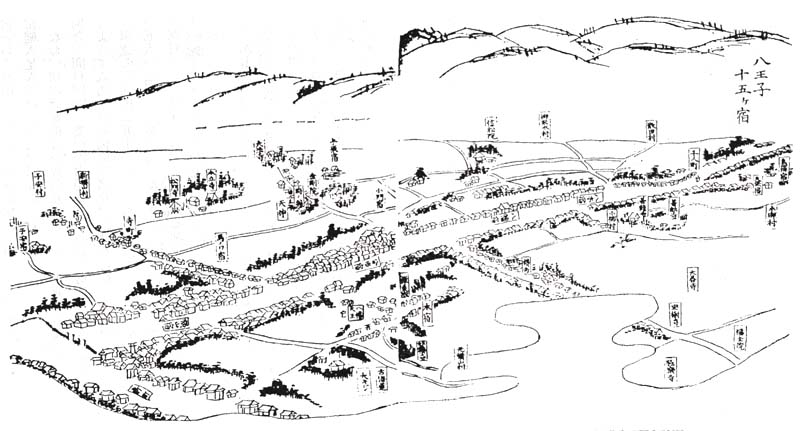

八王子横山十五宿

町立(まちだて)は、横山村の中央を東西に通ずる幹線道路の開削に始まる。

そして道路をはさんで東より横山宿、八日市宿、八幡宿の三宿がおかれた。

後、さらにその西に八木宿が加わり四宿となった。

例えば、八日市宿と八幡宿の境より北へ通ずる道を大善寺横丁と呼んでいたのがやがて横町という新宿になるといったように、三宿を中心に新しい宿を次々に加えていって十五宿となり、この十五宿を一括して八王子町と呼んだ(貞享年間万覚書、新野家文書)。

関東の領国体制が確立したのは元禄期である。

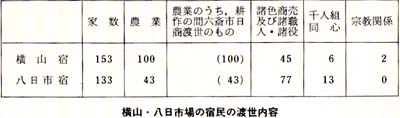

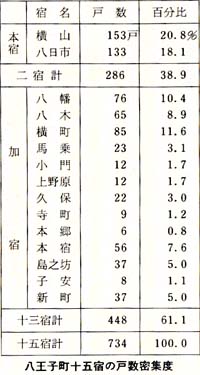

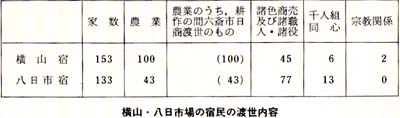

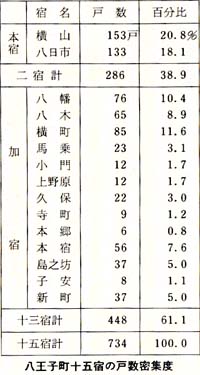

一七〇二(元禄一五)年の 『八王子横山十五宿村鑑』によれば、十五宿の人家の密集度は別表のようであった。

八王子町はこれら十五宿を包括した呼称であるが、このうち横山・八日市両宿を本宿(ほんじゅく)といい、ほかの十三宿は加宿(かしゅく)とか脇宿(わきじゅく)とか呼ばれてした。

本宿である横山・八日市両宿は様々な特権をもっていたのである。 |

|

その一つが市開設権である。四日・一四日・二四日は横山宿、八日・一八日・二八日は八日市宿というように六斎市の立ったこの二宿に、八王子町七三四戸のうちの三分の一以上の二八六戸が集まっていた。

さらに甲州街道に沿う八幡・八木の両宿を加えると、この四宿に二分の一以上が密集していた。

上の表は横山・八日市両宿宿民の渡世内容を示している。

この両宿に限らず、本郷宿の農業専業の六軒を除いて、なんらかの形で市取引に従事する者であった。

一六九八(元禄一一)年、代官所へ差出した八日市宿絵図面によれば、幅九間の甲州街道をはさんで、北側に三九戸、南側に四四戸の人家が向いあっており、南北合計八三戸が表通りに面している。

絵図面が作成された四年後の八日市宿総戸数は一三三戸であるから、その七〇パーセント以上が表通りに居をかまえていたのである。

|

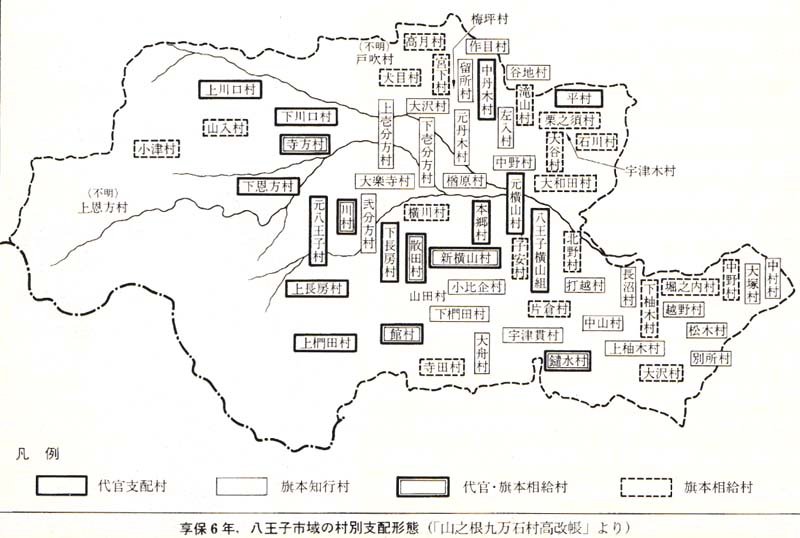

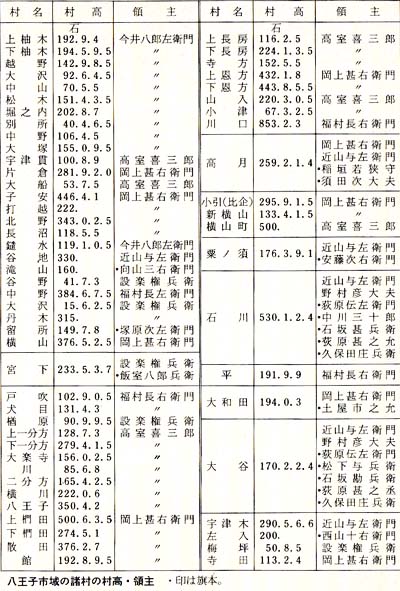

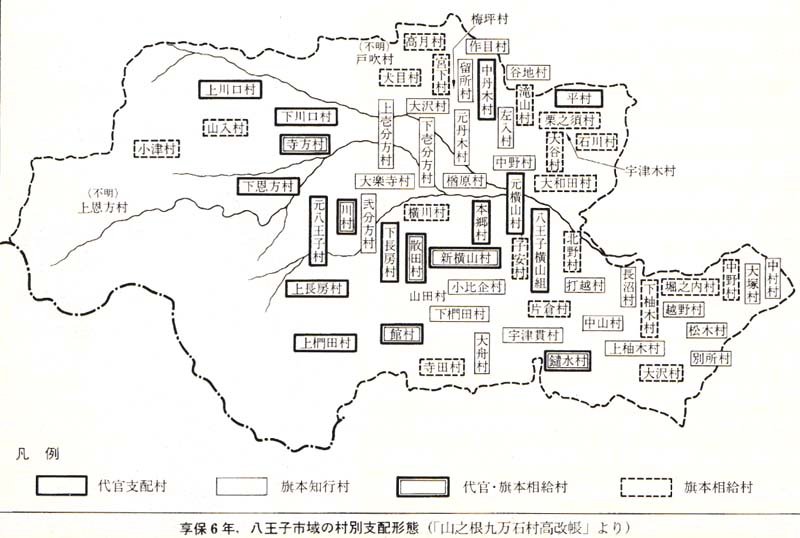

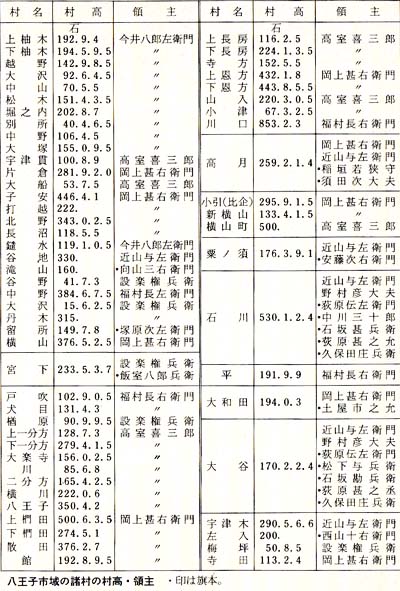

八王子市域の村の支配

江戸時代の村は数度の検地によって成立したといってよい。

とりわけ関東の寛文検地は、一六四九(慶安二)年の検地条令の原則に基き、耕地や村高を確定しているが、これによって近世村落体制と単婚小家族(平均して家族四〜五人、一町、一〇石ぐらい)による農業経営が成立(小農民の自立)したといわれている。

現在の八王子市域には、一五九一(天正一九)年四月、「多西郡石川之郷」(石川町)、「多西郡中野内大谷村」(大谷町)をはじめ、慶長六・七年、寛永九年、寛文五・六・七年、元禄元・二年などの検地帳が各村に残っている。

この検地と平行して各村を領土ごとに区分する知行割も行われ、一村を代官や多くの旗本が支配した相給(分給)の村も現われた。

慶安二・三年ごろに幕府が作った郷帳の写しである『武蔵田園簿』によると、八王子市域の村数は、八王子横山一五宿のほか六二ヵ村に分かれ、このうち一村を一人の領主が支配していたのは五六ヵ村。

しかもそのうちで八王子代官の支配が五三ヵ村できわめて多く旗本は滝山・留所・左入のわずか三ヵ村にすぎなかった。、

代官では岡上甚右衛門と高室喜三郎が各一五ヵ村、今井八郎左衛門が一一ヵ村、あとは設楽権兵衛と福村長左衛門の各五ヵ村、近山与左衛門の二ヵ村になっている。

他に二人以上の領主が支配する村が七ヵ村あるが、石川・大谷村は共に七人が支配した七給でいずれも近山と野村彦大夫の両代官と旗本五人に分かれていた。

しかもその旗本の多くは八王子千人同心である。ほかの五ヵ村は代官と旗本が混在し二人ないし四人によって支配されていた。

こうした支配の形態からみて、現在の八王子市域は代官が支配した天領が多く、しかも七人の代官たちによって治められていたことがわかる。 |

|

つまり、代官陣屋が存在した八王子は、その周辺を含めて、中央政府である幕府の地方行政の拠点であったことをはっきりと示している。

市域の支配は時代が下ると徐々に変化がみられるが、元禄の「地方直し」という知行割換政策の実施を経て一七二一(享保六)年に代官石川伝兵衛が出役として回村して調査した「山之根九万石村高改帳」によると、村数は六四ヵ村となり、このうち代官支配地は一八ヵ村(うち一一ヵ村は一人の代官が支配した)に減少し、旗本の複雑な入組支配が多くなっていることがわかる。

2 八王子千人同心と八王子代官 top

|

千人同心屋敷跡の碑(八王子市追分町)

八王子千人同心とその役割

『桑都日記』や「河野家文書」によると、八王子城の廃止後、城の機能を代行したのは、軍事的には甲州口の警備や治安維持に当った八王子千人同心と、民政上では灌漑・治水など開発を促進した八王子代官(俗に関東一八代官ともいう)である。

この軍事・民政の二つの家臣団を統一的に管轄したのは八王子総奉行を兼ねていた大久保長安である。

ところで一五九〇(天正一八)年九月に八王子小人頭(のち千人頭)窪田助之丞に対し、甲州からの移住をねぎらう本多佐渡守正信の書状もあることから、実際には家康側近の本多正信(のち関東総奉行)の支配下にあったものとみられるのである。

八王子千人同心とは、一〇人の旗本よりなる千人頭を中心に、組頭と在村の有力農民や浪人を同心に組入れて構成され、主として三多摩地域に分布した郷士の集団といってよい。

もちろん、軍事的な機能が優先しており、その主要な任務は江戸防衛のための、甲州境の警備と治安維持であった。 |

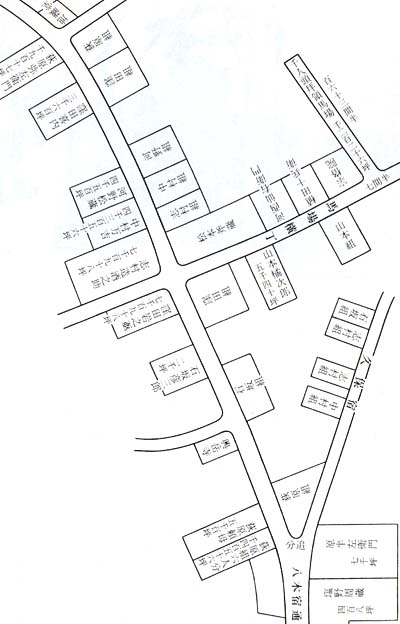

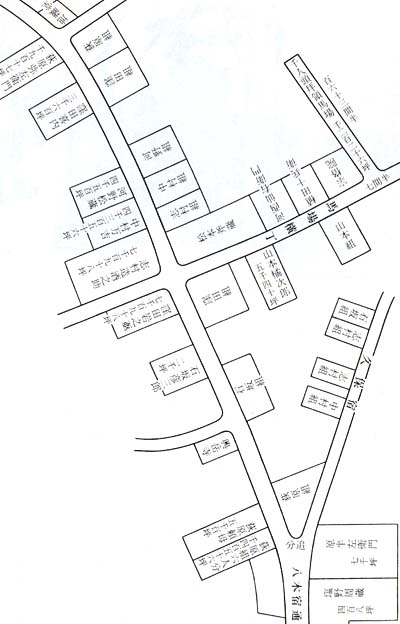

現在の千人町にあった千人同心拝領屋敷図

|

しかも、これが幕末まで約二六〇年にわたり存続したことは、全国的にも他に全く類例をみないのである。

徳川家臣団は三河譜代を中心に組織されたが、覇権を確立していく過程で、これに今川・武田および後北条氏の旧臣が加わった。

とくに武田氏滅已後、徳川氏の甲斐経略が進むと、積極的に武田氏の軍事・民政の方式を吸収し、これを再編成したことは注目される。

千人頭の原型は、武田氏の小人頭=九目筋奉行に求めることができる(『甲斐国志』「申伝書」)。

彼らは寄親寄子制によって、郷村に住む中・小名主層を寄子・同心として掌握しながら甲斐の周辺の国境の警備に当った家臣団である。

徳川氏の関東入国を機として、本多正信の命によって頭九人を中心に二五○人が元八王子において甲州口の警戒についたが、さらに在地の有力農民や浪人二五○名を加えることによって、頭一〇人、各組の同心五○人の一〇隊、計五〇〇人に再編成された。

そして一五九三(文禄二)年一月には、八王子横山(現在の千人町)に拝領屋敷が与えられ、全員が八王子に移住することになった。

ところで近世初頭の八王子支配は次のような組織によって行われたといってよいだろう。

|

本多正信――大久保長安― |

―八王子町奉行――町年寄

―八王子千人頭――同心

―八王子代官――手代 |

一六○○(慶長五)年、大久保長安は甲州口の警備力を強化するため、八王子周辺の有力農民をさらに五〇〇名加えることによって、一〇組、各組の同心一〇〇人の計一〇〇〇人に編成したのである(『桑川日記』巻之二)。

従って、八王子千人同心とは、この時期をもって名実ともに成立したというべきである。

千人頭や同心は、はじめは小人頭(長柄頭)、長柄同心などともよばれたが、その頭はすべて武田旧臣によって固められ、荻原・石坂・窪田・河野・窪田(別家)・中村・原・志村・山本、さらに窪田(別家)を加えることによって編成されていた。

八王子の千人町の拝領屋敷には、千人頭と組頭クラスの同心、約一〇〇名が在住していたが、一般の平同心は、「八王子近在三、四里四方の間に土着して屯田の有さま」(『新編武蔵風上記稿』)をなしており、平時は村に在住し、本百姓として農耕に従事しながら、一朝有事の際に備えたのである。

千人頭の知行地は二〇〇〜五〇〇石が与えられ、同心は組頭クラスが切米二四俵から五〇俵、平同心は平均で大体一三俵一人扶持が支給され、幕府直属の郷士としここに目すべき存在を示していた。

千人同心は、甲州口の警備のほか、関が原の戦には本多正信に従って出陣し、家康・秀忠の護衛に当っている。

また一六一四・一五(慶長一九、元和元)年には長柄奉行大久保彦左衛門に従い大坂の陣に出陣、将軍秀忠を警護している。

そのほか、伏見城・江戸城の普請、一六一七(元和三)年には久能山から日光山への家康の遷座にあたり神柩の供奉、また将軍家光・家綱の日光社参や上洛にもたびたび従っている。

こうして一六五二(承応元)年には、千人同心は新たに日光火の番を命ぜられることになり、六月には千人頭窪田善九郎・志村又左衛門、二組同心一〇〇名がはじめて日光へ赴いている。

戦乱が遠のき幕府権力が確立した慶安年間以降になると、もはや甲州口の警備の必要もかなり薄らいだため、幕府は千人同心の軍事的機能を日光の火災の警備に振り向けることになったのであろう。

そして一七三五(享保二〇)年七月には、かっては老中支配にあった千人同心は槍奉行支配に置かれることになったのである(「桑祁日記」巻之九、「申伝書」)。

このような千人同心の存在に対し、武士土着論が提唱されてくると、儒学者大宰春台などは「千人衆ハ僅ノ歳棒ヲ給ハレドモ、田舎ニ住テ耕作ヲ事トスル故ニ、生産少ナクフズ、父母妻子ヲモ優ニ養フ」(『経済録』)と高い評価を与えている。

八王子代官と陣屋

代官頭大久保長安の小門陣屋の周辺には、代官陣屋が集まっている。

八王子代官は、当初は長安の統率下にあって、武蔵国を中心に関東諸地域の地方行政を坦当した。

陣屋の設置は、おそらく長安の小門陣屋とほぼ同じ時期であったろう。

設置事情について、『新編武蔵風土記稿』には、八王子は「町人等もわずかに居をなしし始なれば、近郷の落武者、或、野武士の類多くあつまり住けるにぞ、ややもすれば騒乱に及しゆへ、命ありて関東の御代官を多く此辺に居住せしめられ、長安是を指褌せり」とある。

しかし、代官は検地や水利土木を行なうと共に、年貢収納や治安維持を主要な任務とする民政官である。

そのため騒乱の鎮圧を主目的としたものではない。 |

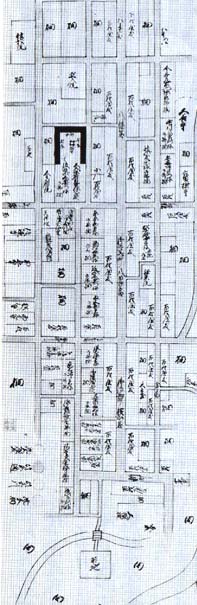

寛文7年、横山村拝領屋敷水帳(横川家文書)

|

八王子代官は別に、関東十八代官とも称して、諸星庄兵衛・福村長右衛門・岡土次郎兵衛・平岡七之助・高室四郎左衛門(あるいは近山元兵衛)・小宮山清四郎・設楽権兵衛・近山八郎左衛門・中川八郎左衛門・今井九右衛門・深谷喜右衛門・下嶋市兵衛・竹本権右衛門・市川孫右衛門・窪田平九郎・雨宮勘兵衛・糸原勘兵衛・近山与左衛門の一八名が居住し、これを大久保長安が統率していたという(『新編武蔵風士記稿』『御代官十八人事跡』)。

しかし、八王子代官は一八人が必ずしも一時期に居住したわけではない。

実際は関東入国以後、天正・文禄・慶長・元和期を経て、しだいに陣屋を構え代る代る在住したものである。

いずれも世襲代官であり、しかも武田旧臣の甲州系代官がきわめて多い。

それは八王子が甲斐との国境の近くにあり、武田旧臣には大久保長安を筆頭にすぐれた地方(ちがた)巧者が多かったことにもよる。

一六六七(寛文七)年の「武州多摩郡柚井領横山村未御縄打御拝領屋敷水帳」によると、八王子千人同心と共に一五名の八王子代官の屋敷の面積が記載されている。

|

信松院(松姫)墓 松姫は武田信玄の娘で、

武田氏滅亡後武歳へ逃がれ、落飾して

信松尼と称した。

信松院(上野原宿台町)は信松尼の開基である。

薄幸ながらも大久保長安をはじめ武田旧臣らの庇護をうけ、1714(正徳4)年の信松院百回忌には、4人の同心らの誠意を傾けた芳志が

あったことが記録されている。

|

八王子代官屋敷配置図

(新野家所蔵)

|

この 「拝領屋敷水帳」は五冊のうちの一冊で、末尾には「横山村中未御縄打反別目録」として、畑・屋敷合計で七九町三反四畝二九歩とあり、上畑・中畑・下畑・下々畑の内訳が記してある。

また、元禄年間の横山宿の絵図面には、代官陣屋の周辺に“百姓屋敷”や”畑”が記されており、この時期の八王子代官は、代官であると同時に、水帳(検地帳)にも記載されていた、いわゆる給人名請(きゅにんなうけ)的な性格がみられるのである。

八王子代官の屋敷は絵図面によれば、大久保長安の陣屋を中心に、甲州街道に平行し東方に並んでいた。

八日市宿には糸原勘兵衛・福村長右衛門・近山五郎右衛門・雨冐勘兵衛および御鷹部屋(おたかべや)、天神森の東に餌差屋敷があり、横山宿には設楽権兵衛・久保田長九郎、道をはさんで下島市兵衛・岡上次郎兵衛・深谷作右衛門・諸星庄兵衛・近山与左衛門の屋敷があった。 |

また、大久保の陣屋の南には同じく街道に平行して今井九右衛門・中川八郎左衛門・平岡次郎右衛門、さらに本郷宿に近山友閑の屋敷があり、他にも大楽寺村には高室四郎左衛門、子安村には岡上次郎兵衛、上椚田村には設楽勘左衛門の屋敷が散在していた。

八王子代官の民政

八王十代官は、八王子周辺だけではなく甲斐・信濃・越後・佐渡においても活躍している。

長安直系の代官として注目されるのは小宮山民部である。

民部は入国以前は武田蔵前衆として大久保長安とは同僚であり、それが機縁で八王子のの民政に加わったと思われる。

一六○三(慶長八)年に長安が佐渡金山の支配を行なうと、民部を急遽、目代に取立て佐渡の地方行政に当らせている。

佐渡における小宮山民部は長安の腹心として、佐渡一国天領の民政を担当したのである。

竹本権右衛門光政は八王子支配を命じられ鳶が、将軍秀忠が忍・川越方面に鷹狩りを行なった際これに御塒飼として従った。

鷹狩りは相模の津久井や甲斐の境までおよび、放鷹屋が二〇軒、繋鳥屋が一〇軒もあったが、一六七二(寛文三一)年には鉢形より、御鷹部屋が一〇軒ほど移ってきた。

そのため八日市宿には御鷹部屋が、合わせて四〇軒も並んでいたという。

権右衛門は襲名であるが、三代目の望任のとき鷹匠となっている。

初期においては代官と鷹匠は、幕府の政治機構の上ではほぼ同じ位置にあったようである。

岡上(おかのぼり)甚右衛門景親は、後北条氏の家臣から関東入国後の大久保長安のもとで代官に登用された。

岡上代官は治水・灌漑工事に手腕を振い、三代目岡上次郎兵衛景能の場合は、越後国魚沼郡・上野国新田郡・下野国足利郡で荒蕪地の開懇や用水路の開削にすぐれた事績を残している。

とくに新田郡笠懸村の開発は最も大きな功績といわれ、各地の神社に祀られている。

にもかかわらず一六八七(貞享四)年七月、支配地の土地の引渡しに不正があったとして八丈島への島流しが決まったが、年貢不正や手代の指揮がよくないことも指摘され、景能は切腹、子供も死罪、手代二〇余人も罰せられている 『寛政重修諸家譜』巻气 二一五)。

福村長右衛門は御勘定から代官に任ぜられたが、一六四六(正保三)年には水路開発の資金が与えられ、下野国那須野が原の開発に大きな事績を残したが、彼も一六七七(延宝五)年八月、年貢滞納を理由に遠島に処せられ、その子も父に連座した。

八王子市域の支配

八王子代官で直接、現在の市域を支配していたのは『武蔵田園簿』によると岡上甚右衛門・高室喜三郎・今井八郎左衛門・福村長左衛門・設楽権兵衛・近山与左衛門・野村彦大夫の七名であった。

しかしながら八王子代官は多くの足跡を残したにもかかわらず、処罰によって失脚する者が多かった。

これは幕府の代官制度に対する政策のためであろう。

幕府の地方行政の拠点としての八王子は一六七六(延宝四)年には代官陣屋の一部が御払いとなり、ついで岡上代官の失脚により上地となった陣屋は、八日市・横山両宿の名主の管理に委ねられ、結局、一七〇四(宝永元)年には、全く陣屋無用になったため農民に払い下げとなっている(「新野家文書」)。

江戸時代の初期には、八王子代官と千人同心の存在が市域の行政に大きな影響を与えたといってよい。

しかし、五代将軍綱吉の天和・貞享・元禄・宝永の時期には、幕府財政の立直しのため、代官の取り締りが強化され、多くの代官が処罰または転職を命じられることになった。

八王子代官もこうしたなかで陣屋支配の廃止と江戸城下の屋敷定住という基本方針に伴って、しだいに消滅することになった。

このように江戸時代中期以後になると八王子の市域を中心とした多摩地域の支配形態は大きく変貌することになったのである。

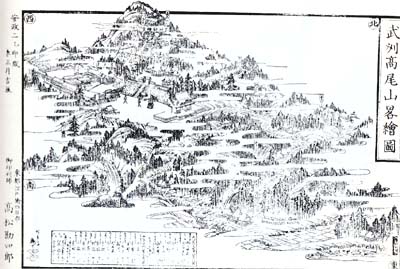

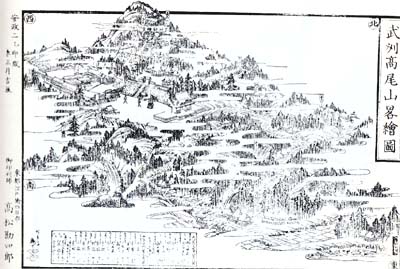

飯縄権現堂(高尾山薬王院)と鳥居 |

江戸時代の高尾山全景(安政2年、武州高尾山略絵図) |

高尾山薬王院の繁栄

八王子の市域には寺院仏閣が多い。

これは滝山および八王子城下にあった寺院が、廃城後、市内に多く移転分布したからである。

そればかりでなく、元来、八王子から儀海・峻翁・卜山(ぼくざん)・呑竜などの名僧が輩出し、市域全般にわたって数多くの寺院が建立していたことも大きな理由である。従って市域の発展に果した寺院の役割は注目する必要がある。

事実、八王子には中世の北条氏康・氏照に引続き、大久保長安から庇護された寺院が多くある。

入国当初の八王子周辺の支配は、大久保長安によって氏照の政策が引き継がれながら展開されたが、長安の死後は変化が顕著にみられるようになった。

一六三七(寛永一四)年三月、高尾山薬王院から寺社奉行辛代官所へ差出された高尾山内の竹木切取についての言上書によると、その冒頭に次のように記してある。

右高尾山ハ往古前代より立山その隠なく候故、大久保石見守殿よりも前々よりの引付(継)を以、山の制札を立下され候、

然るところに石見殿滅亡以来、上長房の百姓前々よりの御仕置をかすめ木をきり取云々(高尾山薬王院文書) |

高尾山は古くから立山(領主の栽植保護で、立人禁止した山林)であったが、長安の死後はこれが守られなくなり、隣村の上長房村の百姓が定めに違反して木を伐採するようになったことを伝えている。

これによっても元和年開以降になると、山の保護は薬王院の自衛に委ねられてきたようである。

そのため山林・竹木の伐採や秣の苅取りをめぐって高尾山と近隣の間に紛争が起っている。

ところで一六三一(寛永八)年九月、老中酒井忠世ら八名の連署で代官岡上甚右衛門にあてた書状によると

「高尾山近辺の村の樵夫(木こり)・牧士(牛馬を養う人)・耕作人(百姓)の外は通してはいけない。

また高尾山の参詣人にまぎれて、女や傷を負っている者が通るから、不審の者に対しては通り抜けないようにせよ。

もし、これに背いて通行させたならば、後日わかった場合でも、その村の者たちに処罰を命じる。

また、違反した者を捕えて差出したならば褒美を与える」とある(高尾山薬王院文書)。

高尾山への参詣の男女は、番所(駒木野関所)において、みだりに通り抜けないように取締り、参詣させることを指示しているのである。

江戸幕府は元和偃武(えんぶ)を経て、寛永時代になると、政治組織が整備されることになった。

この頃になる高尾山の参詣人もかなり多くなり、薬王院はいっそう繁栄するようになった。

それと同時に建築物も新たに建立・修理などによる拡張工事が一段と促進されたが、とくに仁王門・薬師堂・大目堂・護摩堂が建立されて景観が一新している。

仁王門は一六七七(延宝五)年一一月に焼失したが、一六八四(貞享元)年には再建されている。

薬師堂はすでに後北条時代から存在したが、寛永年間に再建されている。

しかしこれも一六七七(延宝五)年には仁王門と共に焼失している。

大日堂も再建であるが間口と奥行がともに三間(五・四三メートル)、屋根は宝形造りの茅葺で現在の大師堂がこれである。

護摩堂は問口、屋根の形は同じであり、現在の奥之院不勤堂がこれに当る。

鑓楼は一一間(三・六ニメートル)四方の茅葺で、鐘は経(たて)が三尺、高さが五尺で鐘銘には「寛永八年襲集来秋九月、住持沙門法印尭秀」と刻んである(小町和義「高尾山の建築について」『多摩文化』一四号)。

かくして寛永時代には高尾山薬王院は寺院全域が整備され、関東各地から多くの信徒が集まり、隆盛期を迎ることになったのである。

3 八王戸宿と農村の発展 top

市(いち)と常店(だな)

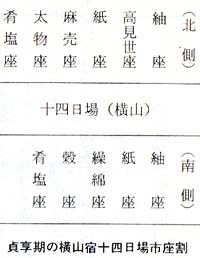

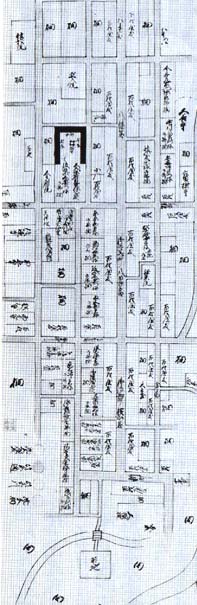

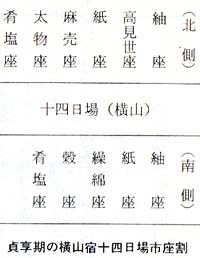

八王子町には四と八の日に六斎市が開かれた。

このうち横山宿の場合は、東から四日場(市守神社の前あたり)、十四日場(ダイエーから横山町三丁目のバス停にかけて)、二十四日場(横山町郵便局から大丸・富士銀行あたり)に分かれて、それぞれ四日、一四日、二四日に市が立った。

月三回の市が同じ場所に立ったのではなかった。

十四日場は一四日にしか市立(いちだて)はない。 八王子の市は紬(つむぎ、絹織物)、紙、麻売、太物(綿織物や麻織物)、肴、塩、それに薪・竹(横山宿では揚木の四日場にしか立たない。広い場所を要したからであろう)など一〇種類ていどの座(座割り)からなっていた。

しかし、地域の経済構造の変化に伴い、小間物・古着などの座を新設するとか、一八世紀になると、太物座と紬座を織物市として一般の市から分離、独立させるとか、座の数や内容が時代ともに変化しながら、それぞれ盛衰の道をたどった。 市開設権をもった横山・八日市両宿は、その権利の代償として年に金一五両の営業税を納めねばならなかったが、それにもかかわらず、市開設の特権は、宿場にとってなかなか魅力があったらしい。 |

|

八王子十五宿内の八幡・八木両宿や府中宿には、横山・八日市宿を相手にしばしば争いを起している。

既得権の擁護を施政の原則とした道中奉行は、これらの市開設願を却下した。

ただし、府中宿は馬だけを扱う馬市という形で妥協している。

横山宿・八川市宿の市場権への対抗の動きは別の形でも存在した。

それはこの両宿内およびほかの十三宿の加宿における常設店舗(常店、市に関係なく商う小売店)の増加傾向である。

常店は、はじめ横山・八日市の両宿内に出現したが、これは経済の動向か常店を要求したのである。

市側はしかし、これを押えなければならなかった。

市なくしては両宿の経営、伝馬宿としての任務が果せないからである。

争論の結果、横山宿市日には八日市宿の常店も店をしめ、横山宿の市で商う。八日市宿の市日には横山宿の常店の者も八日市の市に店を出すという一応の結着をみた(元禄元年の新野家文書、『八王子織物史』上巻所収)。

だが、八幡宿にも常店があらわれると、この約束も無意味となり、日用品の多くは定店に移り、市は織物・生糸・新炭・材木・米穀といった集荷市に変ぼうしていく。

これが近世後期、文化・文政頃の八王子町場の姿であった。

|

八王子十五宿の図(武蔵名勝図会所蔵)

|

甲州道中八王子宿

「宿の往還およそ一里、残らず町並」。

『宿村人概帳』は江戸後期の八王子宿をこう紹介した。

宿場の町並みは長い。だが長いばかりで幅がない。

八王子といえども江戸末期の絵図でさえ旅籠の裏はもう畑であった。

宿の盛衰は参勤交代のおり通行する人名の数で決まる。

甲州街道の大名行列は、信州高島三万石、同飯田二万石、同高遠三万三〇〇〇石の三家だったから、一五○冢前後の大名が往来した東海道にくらべ、宿場の潤いも少ない田舎街道、いわば赤字路線であった。

大名以外では何人ぐらいが甲州街道を通ったかをみると、一八七二(明治五)年、吉野宿の「街道人馬通行高平均書上」では、一日平均に五○人、馬三〇匹とふんでいるから、およその見当はつく。

いずれにせよ、もし月六回の市がなく「織物の八王子」とか、それに先行した「炭焼きの八王子」という時代やそれを生産する村々がなかったら、八王子もただの貧宿に終ったはずである。

宿には問屋場があり、人馬の継立いっさいを掌る問屋と、その補佐役としての年寄、それら宿役人の下、日々問屋場に出勤して人馬の出人りや賃銭などを記帳する帳付、人足や馬方の指図をする馬指などがいた。

八王子は一五宿から成っていたが、横山・八日市両輸送・通信という仕事を隔月で行なっていた。

奇数月は横山宿、偶数月は八日市宿という原則であった。

八日市宿は、問屋一人、年寄八人、帳付・馬指兼役一人、下働四人、そして常備人足人馬は二五人、二五疋であった。 |

貞享期の横山宿十四日場

市座割関札(せきふだ)

本陣に掲示して大名の宿泊を

知らせた。これは高遠藩のもの

(新野治男家蔵)

|

なお、宿の諸費用は小問割りといって、表通りに面した屋敷をもつ宿民の負担であった。

八王子の場合、間口四間、奥付二六間というのが平均的宿民の屋敷であったが、この門口に応して銭何文というように人馬を含む伝馬の諸費用が課せられていたのである。

用意した人馬二五疋、このうち、一〇人八疋は急用に備えて保留した(囲い人馬の制)から、実質は一五人一七疋――が不足したときは、宿の近くの村々から臨時に人馬を徴収した。宿駅の負担を助ける郷村という意味から、これを助郷制度とよんだ。

距離に応じて八王子横山・八王子に近い一二ヵ村の定助村と、やや遠い大助村二二ヵ村(定助郷でなお不足のとき人馬を出す)、計三四ヵ村から編成されていた。

しかし、明和・天明期になると甲州街道の交通量が増大し、従って定助郷の負担もピークに達した。

こうして一七八六(天明六)年六月、大助郷を定助郷に組み込む形で、その不満の解消をはかったのである。

さて、宿内の本陣や、その補助旅館にあたる脇本陣は主として大名や公家の宿泊施設であり、庶民一般のためには旅籠屋があった。

八王子の場合、本陣二、脇本陣四、問屋場二、旅籠屋四〇という構成である。

飯盛(めしもり)旅籠

飯盛旅籠とは、飯盛女という一種の遊女を置くことを幕府から許された旅籠のことである。

それは、廓(くるわ)で囲うことなく街道沿いの家並みの中に点在していた。

もし一ヵ所に集まれば、宿場全体の潤いにならないからである。

八王子の場合、十五宿の中で飯盛旅籠を置くことを許されたのは横山・八日市両宿のみである。

それは、両宿が宿駅として公用貨客の無賃輸送を義務づけられたその代償としての特典であった。

横山宿のうち東端の新町に近い四日場は場末のせいか、毎月四日の市もさびれがちで宿役人や宿民たちを困らせていた。

文政の大火(文政七=一八二四年)後、その四日場振興策として、横山宿の十四日場、二十四日場に分散している飯盛旅籠の全部を四日場に移転させようと企てる。

これは移転費用を負担しきれなかった四日場側の都合と、一か所に集すれば目立ち遊郭と紛らわしいとの理由で実現しなかったが、ここに飯盛旅籠が宿場繁栄のためにあったという事実を知る。

また、飯盛旅籠へ地元民の宿泊を禁ずる申し合わせもあった。旅人は泊めてもいい。

旅人が金を使えばそれだけ宿の助けになるからである。

一八四一(天保二一)年、浮世絵師、安藤広重は、甲州への旅の途中、八王子へ止宿した。

「……玉河舟渡し、日野の原、日野宿を過ぎ信州諏訪の侍と連れ立ちて行く。休む。

八王戸宿八日町徳利亀屋見世の目印此の如し」

「此家にて断わらる。先隣り山上重郎左衛門方に泊る。」(『広重 甲州旅日記』平凡社版「世界名画全集22」所蔵)。

徳利亀屋とは八王子宿きっての旅籠であったが、八王子は広重の名を知らなかっかとみえ広重の宿泊を断わった。

やむをえず、広重は、山上本陣へ泊る。さすがは、本陣の主人であった。

広重は乞われるままに即席の花鳥画を描いた。その絵がなんらかの事情で街道に点在していた飯盛旅籠の手に渡ったか、あるいは広重自身、飯盛旅籠へ赴き、遊女にも画を与えたか。

明治になり飯盛旅籠が貸座敷と名をかえでも甲州街道沿いに遊女屋はあった。

その一つの大桝楼は、今万楼や大万楼などと共に、古い遊女屋であった。

これらが八王子の北郊、田町に移転し二郭を形成したのは一八九七(明治三〇)年の八王子大火の後である。

広重の絵は偶然焼け残り、田町遊郭の、ふすまの下張りとなっていた。

一九七三(昭和四八)年七月、八王子市田町五ノーの旧遊郭「大桝」のふすまの下張りから発見された丹頂鶴の絵。

絵には鮮かな「廣重」と落款があり、不鮮明ながら雅号の印もあった。

これが初代広重描く阿呍(あうん)の丹頂鶴である。 |

八王子旧遊郭のふすまの

下張りになっていた広重の絵

|

農村の発展

八王子・上恩方村の“村勢要覧”ともいうべき「村明細帳」には次のようにある。

炭・薪採申、八王子市場ニテ売リ候テ渡世つかまつり候

八王子町平日四目、八日、十四日、十八日、ニト四日、二十八日、右市日ニ忤之間ニ、冬春罷り出、・炭薪売リ、扶食買い什り候、市場へ三里

養蚕仕り候テ、六月土用之時分ヨリふと絹、木綿入り紬織り申候テ、御年貢上納仕り候(享保五=一七二〇年、『八王子綴物史上巻』所収)。 |

上恩方村で重要な生業は二つあった。一つは山稼であり、ほかは養蚕・織物であった。

そして、山稼が農民の凵常品とくに扶食=食料購入の資金となり、太絹や紬などの織物は年貢上納用のものであった。

そして換金の場所が八王子市であった。

山方に属する上恩方村以外の平場では、どうであったろう。

当村之儀ハ、蚕村中にて仕リ、女稼仕り候、大積り金高三千両程、売り申候、年々高ド御座候

万買物之儀ハ、八王子町ニて道法一里ほどまいり、諸事用相達シ申候事(一七三七〈元文二〉年、 由比領小比企村明細帳、『八王子織物史上巻』所収)。 |

次に山方と平場の中間の地点はどうか。

百姓ハ耕作之間ニハ、小津・山入村散在野ニテ、薪・柴苅其外肥料支度仕り候、

女之稼ニ蚕仕候、木綿・紬微申し候、大積り金四十両余、年々高下御座候

万買物之儀ニ道法十八町余り、八王子町へ罷越し諸用相調え申し候(一七〇二(元禄一五)年、山井領横川村明細帳、『八王子織物史上巻』所収)。 |

八王子市を度外視しては周辺農村の生活は成立しえなかった。

先に述べた市→常店(常設店舗)の出現も、こうした周辺農村の生産力の発展の反映である。

はじめは年貢上納・生活必需品購人のための換金の手段として、農業の合間に機を織るといった農間余業としてはじまった。そして、この農業外生業が八王子町周辺農村の経済生活を支えていた。

男のかせぎ御座なく候

女のかせぎ木綿・紬仕り候(八王子市・犬目の村明細帳)。

この一七〇七(宝永四)年の農間余業の記述が、明治四年の村明細帳によると、

農間男ハ駄賃山稼

女ハ賃糸・賃機いたし、御年貢足合(たしあい)ならびに、御斗(はからい)漸ク罷在り候

農間養蚕の義、一ヶ年生糸六貫目位製造仕り、八王子宿市場へ持出し売捌申し候 |

このように、養蚕・製糸・織物がたんなる農間余業的なものから、市場での販売を目的とした商品生産にまで変化しているのである(いずれも「八王子織物史上巻」所収)。

新田農民の生活

一七四二(寛保二)年二月、八王子粟の須新田(石川町)の名主は、補佐役の組頭、村民代表の百姓代を従えて、武蔵野新田世話役の役所へ「恐れながら」と願い出た。

その願いの趣は――

「粟の須新田を通る甲州街道のうち、大和田境よりおよそ二〇〇間(約三六二メートル)ばかりの所は、雨が降ると、ひどい水たまりができ、通行に難儀します。ご慈悲をもって私ども新田百姓男女に道ぶしんを命じて下さい。

そうして下されば生活に困り、食料さえ十分にない百姓は助かります」(川崎家文書、寛保二年戌二月「乍恐以書付奉願上候」)というのである。

この陳情がどうなったか、記録では明らかつはないが、武蔵野大飢饉(一七三八〈元文三〉年)直後のこととしても、新田百姓の暮らしは常に苦しかった。

さて、享保期(一七一六〜三六)に開発された武蔵野新田のある台地は、台地であるが故に水が乏しく、平坦ではあっても地下水位が低く、極言すれば人間の居住には不適当とされてきた。

例えば、栗の須新田はまわりの平地より約一〇メートル高い台地にあった。

当然、深井戸で費用節約のため一軒ごとに一個の井戸が持てなかった。

共有した二軒の境にあった一個の井戸は「二つに一つの井戸」といわれた。

畑は水田と同じようにふつう上・中・下・下々の四等級に分けられたが、新田といってもここでは、すべてが畑、それも下々畑であった。

水に乏しいばかりか、地味もこのように悪かった。

それでなくても新田を開墾し、移住してきた農民たちは、元々貧しく、親や兄弟たちのもとでは独立できない二、三男が多かった。

粟の須新田の農民たちの訴えは新田村の生活苦をよく伝えてくれる。

新田開発は一方で別の問題を起した。それは、堆肥になる落葉や燃料としての薪を失ったということである。

こうして新田農民はもちろん、周辺村落の農民たちは肥料や薪を金でもって買い求めなければならなくなった。

このような事情を一つのきっかけとして、農民たちは、穀物や野菜などを八王子市(いち)で金に換え、肥料その他を購入するようになった。

肥料価格が高騰したとき、肥料が買えない。

まして飢饉・凶作の時はなおさらである。この図式の悪循環を数回繰返せば、結局、農民は土地を手放さざるをえないだろう。

一方には、その土地を買い集める富農や大商人たちがいる。

こうして貨幣経済に巻き込まれた農村はこのように分解するのである。

織物業のはじまり

八王子地方が機業地として本格化するのは江戸時代中期ごろと考えられているが、その萌芽はすでに近世初期において認められる。

江戸時代初期の社会・文化などをはじめ諸国の特産物を列挙している『毛吹草』(松江重頼著)には「滝山、横山紬(つむぎ)島」などの名前がみえ、当時、八王子地域で織物業が成立していたと推測できるのである。

寛永年間(一六二四〜四三)には「横山之商人衆」と呼ばれる八王子の商人が、八王子市を中心とする周辺市場を回り織物の集荷にあたっていたことなども知られている。

くだって一六八六(貞享三)年の「市場座割并起請文連印」によると八王子市には穀座・紙座・肴塩座などのほか麻売座・太物座・繰綿座が存在し、この頃には八王子周辺で生産された織物が八王子町の六斎市の主要商品として登場していたことが確認できる。

織物の生産と流通

八王子や青梅の織物業は、はじめ農業だけでは生活できない農民の副業=農間余業として始まった。

めいめいが思い思いの製品を市へ売りに出して、いくばくかの現金を手に入れたのである。

しかし、あいつぐ飢饉や物価変動の波を受けて、農民のなかには土地を減らす者と、集める者といったような農村の分解が進む。

一方、都市では人口が急増し、絹織物に対する需要も増大しつつあった。こうして、江戸時代の半はごろになると、農村での織物生産の形態も変わらざるをえなくなる。

すなわち、従来のように農民がばらばらの形で生産するしかたでは間に合わなくなる。

また製品の不揃い、品質に対する問題も、主として越後屋とか白木屋とかの江戸の大呉服問屋から通告される。

恩方の地主・草木家では、原料糸を小作人に貸し与え、その代りに製品のすべてを納めさせるという方式(今も賃機という)をとった。

いわゆる問屋制家内工業である。『八王子市史』によれば、草木家の下に組織された成屋農民は、天保三〜四(一八三八〜三九)年では一〇戸につき一戸の割合で存在した。

それが、天保九〜一〇(一八三八〜三九)年になると、実に三戸に一戸の割合に達している。

彼ら賃機農民は、ほとんど三反歩(約二〇アール)以下の零細農民であったが、生産期が農閑期に集中していたごとに、農民がいまだ完全に土地から離れ切っておらず、従って自由な賃労働者でなかった、ということを物語っている。

さて、農村で織られた織物の集散地は八王子市であったが、村に住む「在方縞買い」や町に店をかまえた「町(宿)方縞買い」たちも流通の担い手となった。

彼らによって、江戸や近世後期になると、京・大坂の大小問屋に売り渡されたのである。

八王子織物の関内市場への進出ということの背景に、江戸風俗の上方(かみがた)への波及という現象をみることができる。

もちろん、八王子織物の品質向上・製品の多様化といった事実も見逃せない。

これらの動向にいち早く着目した近江商人はみずから八王子宿へ乗り込んだが、「三井」「白木屋」「大丸」などの大呉服問屋は、八王子町の旧家や名士クラスを仲買いに指定した。

天保期の一文書によると、一七名の町方縞買いの半数以上が、自分の名の上に大呉服問屋の屋号をつけていた。

top

****************************************

|