|

��������������������������������������������������������������������������������

Home ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

�@�́@��������̔����q

�@�@1�@�����ېV�Ɣ����q top

�@�ېV�Ɣ����q��l���S

�@�ꔪ�Z���i�������j�N�ꌎ�A���H�����̐�ɒ[���āA�F������̂ɂ������R�͋ъ��i���j���������]�ˏ�߂����Đi�R�����B

�@���R�����Q�d�_�ޏ���͍b�B�X�����]�˂Ɍ������B

�@����ɑ��ߓ��E�͍b�z�������i�����悤����Ԃ����j�𗦂��čb�B�X���𐼂ɐi�B

�@���R�͏����ŏՓ˂������A�ɂ킩�Â���̍b�z�������͊ȒP�ɔs�ނ����B

�@���R�͏��������z���A�O�������ɂ͔����q�ɓ������B

�@�����q�ł͖��{�����̐�l���S�g����Z�l�A�����S��O�Z�l���������i���݂����j�����匎�ԌE�c���V���̉��~�ōs�R���}�����B

�@��l���S�����͐������������������܂��A�S�C�Ȃǂ̕�������R�ɍ����o���č~�������A�Ƒ卑���_�Ђ̐_�����n�e���́@�u���Ò��v�ɋL���Ă���B

�@���R�������́A��l���̏@�i�@�Ɂu���R�������v��ݒu���A�A����q�̉��~��m���̎��������s�����B

�@���R�ɍ~���������̂́A��l���S�̂Ȃ��͑傫���h�ꓮ���Ă����B

�@�����x���̐ӔC�Ґ�펟�E�q���́A���R�ɍ~���ĕ��a�I�ɓ����𖾂��n���Ĕ����q�ɖ߂��Ă������A��킸�ɍ~���������ƂŔ���A�l�������ؕ����ĐӔC���Ƃ����B

�@�`�̏�ł͊��R�ɍ~���������̂́A�������Ȃ���l���S�������������߂ł���B

�@�ނ�͏��̎R�ɂ������Ċ��R�ƑΛ����Ă������`���ɎQ�����Ă������B���̒��S�͐�l���͖쒇���Y�ł������B

�@�ނ͕�������ɖ������A����Ґ����Ĕ����q���Ə̂����R���̌x���ɂ��������B���̐l���͈���l�ɋy�B

�@�������Ȃ���܌���ܓ��A���R�̏�쑍�U���̑O�ɏ��`���͂��낭�����ꂳ�����B

�@�����q���ł��펀�҂��o���A���̏���̂ĂĔ����q�ɓ����A���Ă����B

�@���̐푈�����ɁA���R�̎p���͂�苭���I�ɂȂ����B

�@�Z���l���A�����{�Q�d����l���ɑ��A����Ƃւ̕��A�҂͉Ƒ�����A��ē���̒n�ֈ����悤�ɁA�u�����v�i���R�j�]���̎҂͋��A�����߂�悤�ɓ`���Ă����B

�@�����ĘZ�������A��l���͓���Ƃɑ���Ɋ�������o���A�܁Z�l�قǂ����b�̊���o�����B

�@���b�̐\���҂͓���Ƃ��疾���V���{�ɈƑւ��������킯�ł���B

�@�����ɂ͂���A���l���ꓯ�肢�̒ʂ�F�߂�ꂽ�B

�@����ɂ��J�������A�b�B�X���x����ړI�ɐݒu���ꂽ��l���S�͏I�~����ł��ƂɂȂ����B

�@�����ɂ͂����l���͖쒇���Y�Ƒg���̓���M�`�i����h�j�̓�l�́A�b�{�Q�d���ďo�������B |

����������������l��

��펟�E�q��̌�����

�i�����q�s��l���@���x���j

|

�@���푈�Ŕ����q�����w�������R�ɔ��R�����ӔC����ꂽ�̂ł������B

�@���̌��ʁA��l�͈�ɑ|�����։i��a���ƂȂ�ƍ�荏��i��������j�̏��������B

�@���푈�ɎQ��������l���S�̂Ȃ��ɂ́A�|�{���g�Ƌ��ɍ]�˂��o�Ėk�C���ɓ���悤�Ƃ����҂������B

�@���������A�|�{�͊J�z�ȉ����ǂ̋����{�R�͂𗦂��ĕi����o�q�����B��l���S�V�����E���͂��̂����̔���ۊ͂ɏ�D���Ă����B

�@�Ƃ��낪�A���Ɍ��i�鉫�ő䕗�ɑ����A����ۊ͍͂��ʂ��đ��������B�V�����E�������̈�l�ł������B

�@���݁A�ނ��Ƃނ炤�u������v���s�������R���̑�`���̋����ɂ���B⽊z�͏��C�M�������Ă���B

�@���āA��l���S�͏��푈��A���Ȃ̐����铹���O�̒�����I�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�܂����̓��́A�x�{�Ɉڕ��������쎁�ɋA�Q���邩�A����Ƃ����̓��Ƃ��ĐV���{�Ɏd���邩�A�����Ȃ���A�_���邩�A�Ƃ����O�̓��ł���B

�@���S���̑���͋A�Q���ďx�{�Ɉڂ��Ă������B�������n�{�ł̐����͋ꂵ�������B

�@�����w���i�����S�����j�ɒ�������l���u������Y�́u���܂��Ă������q�̕��͂邩�s�ɂ���v�A�u�������ɎQ���̂�֑傢�ɑ�����������v�Ə����Ă��邪�A�����ɐ������ꂵ�����������Â�悤�B

�@�x�{�Ɉڂ�����l���S�͉��������ɕ��U�������A�Ȃ��ɂ͖q�쌴��n�̊J���ɏ]������҂������B

�@�������A�����̐�l���S�͏x�{�̐������ꂵ�����߁A��U�͋A�Q�������̂́A�����O�N������Ăь̋��ɖ߂��Ă���҂����������B

�@�������������Ă��������V���{�Ɏd�����҂͂ǂ��ł������̂��낤���B

�@���̐��͂��悻�܁Z���A�ނ�͌싫�����������A�啔���͔��˂̎x�z���ɂ͂���A�����̌x���ɂ����������A�Ԃ��Ȃ������ƂƂȂ����B

�@���̌�ꔪ�����i�����l�j�N�A�����ɒ��W����A�����q���S���ƌĂꂽ���A����͗��R�Ґ��̗��[�i��傤�j�Ƃ������Ă���B

�@�������ꔪ�����i�����܁j�N�A�����߂����z����V�����R�����ł���ɂ����ʼn��U�ƂȂ����B

�@�A�_�̓��S���͈��|�I�ɑ��������Ǝv����B�ނ�͈ꔪ�Z���i�������j�N�Z���A�y������o�����B

�@�ꔪ�Z���i������j�N�A�ŐЕ�҂��s�Ȃ��āA�ˎ�Ɣˎm�̐g�����Ȃ��Ȃ�A�V�����ؑ��E�m���E����������Č`�̏�ł͐g�����x�͂Ȃ��Ȃ����B

�@�������E�m���ɂ͂�����Ƙ\���^�����A���ꂪ���ƍ����ɑ傫�ȉe����^���Ă����̂ňꔪ���O�i�����Z�j�N�ɐV���{�͉Ƙ\��҂����߂��B

�@��l���S�̂Ȃ��ł��Ƙ\��Ҋ菑�����̂悤�ɒ�o���Ă���B

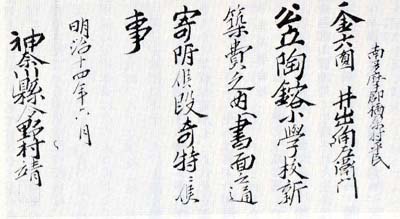

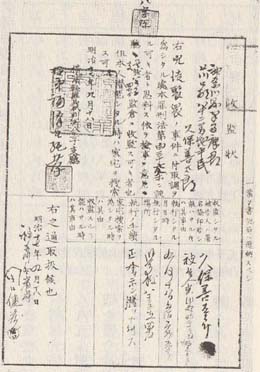

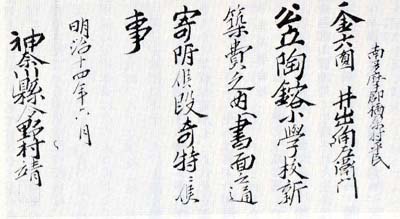

�@�@�@�@�@�Ƙ\��Ҋ菑

�@�@��@�Ƙ\���Ď��Γ�l�@����v��

�@�@���ʋo�@���z���j��L�Ƙ\��Ҏd�x�˔V���i����ȏ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����lj������������挴��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�lj�����揬����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������S���ڑ�����Ԓ��V���덆

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����o�ߎm��

�@�@�@�@�������N��Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����v��

�@�@�_�ސ쌧�ߒ����M�s�a |

�@����v���́A���̊菑�̒�o�ɂ����āA���ڑ��ɂ����Ĕ_�Ƃɐ����o���Đ��������Ă����|�������������߂��u���v�������v�����o���Ă���B

�@�����q��l���S�́A���{���x���Ă������ł����������ɈېV�ɂ����Ă��̑Ō��͑傫�������B

�@�����ꉞ�����������ʂ��ĐV�����Љ�ɕ��ݏo���Ă������B

�@���̌㖾����Z�N��ɂ͂����āA�y����\�o�łŎm���̏̂����Ȃ��������S�������m�����Ђ̉^����W�J���Ă����B

�@�_�ސ쌧�ғ�

�@�����q�n���͈ꔪ�Z���i�������j�N�Z���ɁA���{�̒����n�͔B�R���ƂȂ�A���{�m�s�n�͕����m�����̎x�z�Ɉڂ��ĕi�쌧�ƂȂ�A���땪���i���������Ղ����j�A�������i�ɂՂ����A�ȏ㌳�����q�n��j�Ɖ������E�����i�ȏ㉶���n��j�͓��Ԍ��ɂȂ����B

�@�܂��������̈ꕔ�͑������ɕғ����ꂽ���Ƃ��������B

�@�ꔪ�����i�����l�j�N�����ɔp�˒u�����f�s����A�m�ˎ��ɂ�����ĐV���{�̖�l���{�m���A���߂ƂȂ��Ēn���ɔh������A���������̐����m�����ꂽ���A���łɌ��݂̔����q�n��͂��̂قƂ�ǂ��_�ސ쌧�̂��Ƃɓ��ꂳ��Ă����B

�@�������_�ސ쌧���̂́A���ˁE�G�R�ȂǏ��˂�����܂����ċ��̐��͈ˑR�Ƃ��đ��݂��Ă����̂ŁA���̔p�˒u���ɂ���Ĉ�ɓ��ꂳ��邱�ƂɂȂ����B

�@�����ē��N��ꌎ�A�V�u�������s���A�����q�n��ł͓��Ԍ��ɑ����Ă����O�q�̌������q�����n��̈ꕔ���_�ސ쌧�ɕғ�����邱�ƂɂȂ����B

�@���̂悤�ɂ��Ď����i�����܁j�N�܂łɔ����q�n��͂��ׂĐ_�ސ쌧�̂��Ƃɓ��ꂳ��邱�ƂɂȂ����B

�����Ђ̔n�ԍL���i����15�N�̂��́j

�@��ʁE�X�ցE�����̋ߑ㉻

�@�ꔪ�����i�����܁j�N�����A�]�ˎ��ォ�瑱���Ă����`�n���A�������x���p�~����A����ɂ�����ė��^��ЂƂ����p���g�D���X���̊e�w�Ɉ�Ăɒa�������B |

�������N�̔����q�̗��� |

�@�����q�s��ł͓��N�l������܌��ɂ����āA�����w���^��ЁE��ؖ�w���^��ЁE�����q�h���^��Аݗ��菑�������Ă̏h��l�ɂ���Ē�o���ꂽ�B

�@�����̗��^��Ђ́A�ꔪ�����i�����܁j�N�㌎����ȍ~�������ŊJ�Ƃ����B

�@���������̉c�Ƃ͈�ʂɋɂ߂ĕs�U�ŁA�ꔪ�����i�������j�N�܌����ʼn��U����A����ɂ�����ē����ʉ^��Ђ���̂ɂ��ĉ��҂�����ꂽ�B

�@�h�w���x�̔p�~�����������ɔn�ԉ�Ђ��o���������Ƃ���̑傫�ȓ��F�ł������B

�@�܂������q�Ɠ����̊Ԃ����ԍb�B�X���n�ԉ�Ђ̐ݗ��肢���A��l�̎m���ɂ���ďo�肳��A�ꔪ�����i�������j�N��Z���ɔF����Ă���B

�@�������̔n�Ԏl��������ėX�֕�����ш�ʏ�q��A��������̂ł������B

�@���̂悤�Ɉꔪ�����i�����܁j�N�Ƃ����������_�Őݗ����ꂽ�̂́A�����A���Ƃ��������q�̎Y�Ə�̗v�����������ƍl������B

�@�n�Ԍ�ʂ́A���̌�ꔪ�����i�������j�N���ɓc�������J�ƁA���ŏ����Ђ��ł����B

�@�����i������܁j�N�ɏ����Ђ͔����q�`�����Ԃ�����Z�����A�Г��l���Ԕ��ő������B

�@�X���x�͈ꔪ�����i�����l�j�N�ꌎ�A���m�̂悤�ɑO�����̓w�͂ɂ���Ĕ����������A�_�ސ쌧���ł͂��̔N�̎����ɉ��l�X�֖������ݗ����ꂽ�B

�@�����q�ł͈ꔪ�����i�����܁j�N�l���ɗX�֎戵����������Y���q��ɂ��߂��A���N�l���ɍ��O�O���i�X�֖����̊J�݂����̂悤�ɒB����ꂽ�B

�@�@�����������q���O�O���i

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Y���q

�@�@�����n�O���X�֖�������E�����l�\�t��

�@�@�@�A�X�֖������z���������V���T����ȉ������m���̉�\��

�@�@�@�@�����Z�N�l��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���� |

�@���̌�ꔪ���Z�i������j�N�l���ɔ����q�l���X�ǂƉ��́A�ב֎戵�����������Ȃ��悤�ɂȂ����B

�@���̂悤�ɏォ��̋ߑ㉻�����X�ɐi�߂�ꂽ���A�x�@���x�����̏d�v�Ȉ�ł������B

�@�ꔪ�����i�����l�j�N��A紑��i�炻�j���x���݂���ꂽ���A����Ɠ����ɉ��l�ȊO�ł͕ۓy���J�E���{��E�_�ސ�h�Ƒ��O�サ�Ĕ����q�ɂ�紑����u�����悤�ɂȂ����B

�@�ꔪ���O�i�����Z�j�N�Z���ɂ͔����q�ȉ��ꁛ�����Ɍ܈ꖼ��紑����h�����ꂽ���A�����q�ɂ͂��̂����̎������z�u���ꂽ�B

�@�₪��紑��̌ď̂͏����Ɖ��߂��A���Z�i������j�N����͔����q�x�@���������A���Ȃ킿�����S�n����NJ����ɂ����߂�悤�ɂȂ����B

�@���ɏd���n�d����

�@�ېV���{�͋ߑ㉻��������X�ɂ����Ȃ������A�Ȃ��ł��ꔪ���O�i�����Z�j�N�̒n�d�������́A�p�˒u���ƂȂ��ŋߑ㉻�̒��ł������B

�@�Ƃ���ŁA���̒n�d�����ɂ��ẮA�����q�n���̔_���͖{�\�I�Ɍx���̔O�������Ă����B

�@����鑺�i������钬�j�̔_���́A�u���z���O�A�����j�r�b�N������ꌾ���새���˒��֓n�V�A���t�^���J�P���o�r�b�N���X���ӏ��A���g�����������ꃉ�v�ł������B

�@�_���͒n�d�������u�r�b�N�����v�Ƃ��āA������т������킩��Ȃ��Ƃ����ƒ������Ă����B

�@���łɓy�n�����͎��R�ɂȂ�A������������̂Ƃ��Ĉꔪ�����i�����܁j�N���p�\�i����j�n�������s����Ă����B

�@�����ė��N�ɒn�d������Ⴊ���z���ꂽ���A����́A

�@�@�ېł̕W�������n������n���ɕς��A

�@�A���[�����[�ɉ��߁A

�@�B�Ŋz��n���̈�Z�Z���̎O�Ƃ��߁A

�@�C�[�Ŏ҂͓y�n���L�҂Ƃ����B |

�_�ސ쌧�̔��s�����n���i����13�N�j

|

�@���̂��ƂɁA��̓I�ɂ͓c���𑪗ʂ��Ėʐς��o���A�n���̉��i�����肷�邱�ƁA�v����ɒn������i���������傤��傤�j�ƒn���̌���̍�Ƃ�i�߂Ă������Ƃł������B

�@�ꔪ���l�i�������j�N�Ɍ����u���ʒn����������S���v���z�z���ꂽ�B

�@����ɂ͋����̓y�n���x��p����Ɛ錾�A�ꑺ�S�}�A���؊G�}�̍쐻���������Ă���B

�@���̔N�̈�Z���ɂ́u�c�����O���ʎ撲�쒟�v�ЂȂ������z�B����A�y�n�ʐς̔c���A���L�҂̊m�F���s��ꂽ�B

�@���ʂ̕��@�͏\�����n�Ƃ����āA���삢���]���̌��n�͖@�ł߂����B

�@�n���̌���Ɏ���܂łɂ͎��s���낪���������A���ʓI�ɂ͊����ɂ���Ď��n�������肳��A�������ɂ��Ēn�������߂��Ă������B

�@��{�͂����܂ł��u�c�c�n�c�����m�n��c�����m�ΐl�����Z�T�����ړI�g�V�c�c�v�Ƃ���Ă���A��������Ƃɉېł���Ă��������A�����q�s��̑��X���݂�ƁA�����͋��v�c�Ɣ�r���Ďl�Z�p�[�Z���g�������Ă���̂ɑ��A���͋t�Ɉ�l�E�l�p�[�Z���g���g�Ƃ����Ă��āA����n�т͈Ȍ㕉�ւɋꂵ�ތ��ʂɂȂ����B

�@�ꔪ�����i�������j�N����ꔪ���Z�i������O�j�N�ɂ����ĉ����n������t���ꂽ�B�n�d�z�͏����y������āA�u�����\�N�������S���m���P���v�Ə�����Ă���B

�@�V�n���̒����͈ꔪ�����i������Z�j�N����J�n����Ă���B

�@���̔N�́u�ǔ[�v�Ƃ����`�ňꋓ�ɔ[�����A���N����͔N�Ԃ�Z���ɂ����ē��Ɉ��[�����邱�ƂɂȂ����B

�@�n�d���͌S�������o�R���Č˒����W�߁A�S�����֔[�t�����B�n�d���̗a�菊�͑S���ň�Z�ォ�����������A�����q�͂��̈�ŁA�������R���ɂ������O���s���戵�����B

�@�Ȃ������n���͈ꔪ���Z�i������j�N�A�o�L�@�����肳��A�o�^���邱�ƂɂȂ��đ��ݗ��R�����Ȃ��A�ꔪ�����i�����O��j�N�O���ɔp�~���ꂽ�B

�@�w�Z�̔���

�@�_�ސ쌧�̏��Q���剮�����Y�͈ꔪ�����i�����l�j�N�A���_�̌P���Ɠ����ɋ��w�Z�̐ݗ��ɖz�����Ă����B

�@���w�Z�̍\�z�́A�������Ƃ����m�Ƃ��������K�т��傫�������̌����I�Ȑ��i�������Ă����B

�@���ł͋��w�Z�����g���P�ʂœ����ݗ����邱�Ƃ��l���Ă����B

�@���݁A�������Ă��邻��͓�܍Z�ł��邪�A�ꔪ�����i�����l�j�N�ɐݗ�����A�Ȃ��ł��悭�m���Ă���̂͏���H���i�����c�s�j�̏��싽�w�Z�ł���B

�@��܍Z�̂Ȃ��ɂ͔����q�Ɠ���͊܂܂�Ă��Ȃ����A����ɑ��݂��Ă������Ƃ͊m�F����Ă���A�����q�ɂ��ԈႢ�Ȃ����݂������̂ƍl�����Ă���B

�@�Z�̎�����ܓ��ɓ��債�A��O�̎����܂ł��A�w�̊��Ԃł������B

�@���w�Z�́A�w�����z�ɂ��ƂÂ����w�Z�̔����Ƌ��ɏ��ł��邪�A���������珬�w�Z�ւ̋��n���Ƃ��ċ��w�Z�̑��݂́A���ݍ����]������Ă���B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N�����A�w�����Еz���ꂽ�B

�@�u�c�c�W�i�ނ�j�j�s�w�m�˃i�N�A�ƃj�s�w�m�l�i�J���V�������v�������āA���炽�ɔ�������w�Z�ɕK���A�w���邱�Ƃ��K�肵�Ă���B

�@�w���͉��Ă̋�����j��͔͂Ƃ������̂Ƃ����A���番��݂̂łȂ����{�̋ߑ㉻�̒����Ȃ����̂ł������B

�@���{�͊w������̓I�ɂ����߂Ă������߂ɁA�S���̑�w��ɑ傫�������A����ɂ�����ܘZ�̒��w��ɕ������A�����Đl���Z�Z�Z�l�Ɉ�Z�̊��ŏ��w����������B

�@�_�ސ쌧�͑���w��ɑ����A�掵�Ԃ�����Z�Ԃ܂Ŏl�̒��w��ɕ�������A���w��͓��ɂ킯��ꂽ�B

�@�����͑攪�Ԓ��w�ŁA���R�������q�s��͑���w��攪���w��ɂȂ�킯�ł���B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N��ꌎ�A�_�ސ쌧�͏]���̎�������p���ď��w�Z�ɂ��炽�߁A���悻�O�Z�Z�˂��u�ꏬ�w�Z�v�Ƃ��Ē����ԍ������ČĂԂ��Ƃɂ����B

�@���ŁA�ꔪ���O�i�����Z�j�N�A�u�w���Ɋւ��鍐�@�v���o���_�ސ쌧�w�������z����A���̌��w���ɂ��ƂÂ��Č����̊e�n�Ɏ��X�Ɋw�Z���ݒu���ꂽ�B

�@�����q�s��ɂ����Ă��u�����N��v�ɂ��ƈꔪ���l�i�������j�N�ɉF�Ö؊w�ɂ��͂��ߓ�l�Z���A���N�܂łɑ��v�O�l�Z���J�݂����B |

���їD�G�����ɗ^����ꂽ

���З��Ƃ������ڂ̏܋�

�i����10�N�E����Ə����j

|

�@���R�w�ɁA�����s�w�ɁA���؊w�ɂȂǂ͌��w�����z�̎l������ɔ������Ă���B

�@���w�Z�͏㓙�Ɖ����ɂ킩��A���ꂼ��l���N�ŁA�㓙�E�����Ƃ������ɂ킩�ꖈ���Z�����ŏC�Ƃ����B

�@�����͘Z�����A�㓙�͈�Z�����O�܂ł��w��ł������B

�@���Ƃ͈�����ԂŁA�����͓Ǖ��E�Z�p�E�K���E����E�앶�E�ⓚ�E���ǁE�x���ł���A�㓙�͓Ǖ��E�Z�p�E�K���E�֍u�E�ⓚ�E�앶�E�r��E�̑��ł������B

�@�㋉�ɐi�ޏꍇ�͎������s��ꂽ�B

�@�A�w�ɂ��Ă͌��ł͂��т����w���������A�ȒP�ɂ͂͂��Ȃ������B

�@������ɂȂ邪���ڑ��̓��O�w�Z�̏ꍇ�A�ꔪ�����i�������j�N����ꔪ�����i�������j�N�ɂ����Ēj�q�w��l���Z�Z���̂����A�w���͌O�l�i���Z�E�O�p�[�Z���g�j�A���q�͎l�ܖ��̂�������i�l���E��p�[�Z���g�j�ł������B

�@���t�͈�ʂɂ͑m����_����m�̐搶���A�C�����Ƃ����Ă��邪�A���؊w�ɂł͊��w�҂���l����A�܂����̂悤�ɍ����h�m�����݂�ꂽ���Ƃ͒��ӂ�v���悤�B

�@�R�ؒn��̐����w�Z�̍֓�����ւ͂��ƐV��g�̑��m�ł������B

�@�ېV��A����h�̍����F�ܘY�Ƃɖ��ɂȂ�A�w���Ŕ������������w�Z�̋��t�Ɍ}����ꂽ�B

�@�������R�ؒn��̖����w�Z�̒������́A���˂̒����Ȋ��w�ґ�ΔՌk�̒�q�ł������B����n��̌��ڊw�ɂ̐X�����͌��É��ˎm�ł������B

�@�n���ɂ����ċ���s���̍ō��̐ӔC�҂͊w�����ł���B

�@�w�����͒n���ɂ�����v�̑��݂ł���˒��i��揬�搧�ł͑��p�|�j�╛�˒��͋���Ɋւ��Ă͊w�����̂��Ƃɏ]�����B

�@�������q�s��̊w�����͉��쑺�̉��썂���ł������B

�@�w�����ɂ��ŁA���ɂ����Ă͊w�Z���b��������̖ʂŐӔC�����B

�@���b���͑����̏A�w���A�w�Z������A���������A�P���̑ӑē��ɂ��Ċw�����ɕ��邱�Ƃ�E���Ƃ����B

�@�w�Z���b�������̗L�͎҂��C�����ꂽ�B���ɂ͌��̐�l���S�������B

�@�w�Z�A�c�ɂ������Ă͒m���l���K�v�ł���������A���R���̒m���l�ł���������l���S���o�ꂵ���̂ł���B

�@���ڑ��̊w�Z���b���֓������Y��q���w�ɂ̏H�R�`���͌���l���S�ł��������Ƃɒ��ڂ������B

�@�w�Z�c����ɂ����������ł͍����ɋ�J�����B

�@�w�Z�ɑ��錧�̎x�o�͒��X������̂ŁA��{�I�ɂ͎�v�ҕ��S�ł���������قƂ�ǖ���ɂ���Ă����B

�@���������͎��@�▯�Ԃ̉Ƃ��ؗp�������A����͂����܂ł��ꎞ���̂��̂��̂ł������B

�@�ꔪ�����i�������j�N�����肩��Z�ɂ��V�z����悤�ɂȂ������A���̎����͒n���̕����ł������B

�@���X�ł͂����ɏ��w�����{�ϗ��̕��@���Ƃ�A�L�u�҂̊�t���A���邢�͕��ۋ��ɂ���Ă܂��Ȃ�ꂽ�B

�@��t�҂ɑ��Ă͌��߂̖��ōs���ؔu����������ꂽ�B�@���ɒa�������V�����Z�ɂɂ͗m���̗l�����Ƃ肢�ꂽ���̂��݂�ꂽ�A

�@���݉����n��Ɍ���Ƃ��ė��p����Ă��閾���w�Z�̍Z�ɂ́A���ւ̌^�ɂ���܂ő��ł݂͂��Ȃ������m��������������B |

���w�Z���z�̂��߂̊�t�҂ւ̊��ӏ�

�i��o�Ə����j

|

�@�ꔪ�����i������܁j�N��Z���A���ߙt����i�������肩���j��s���A�O�����̊e�n�������������A�����q�̊w��ɂ��Č�p�W�̈��c�čւ͎��̂悤�ɋL���Ă���B

�@�@�u�c�c�㎞�A�����q�w�Z�i���F�V���X�j�݃��j�j����A�e����m���ƃ������A���B

�@�@�����n���c���n�A�g�؏��ȉ��\��l�A���k�n�j����S���\�]���j�߃V�B

�@�@�R���������h�ʂ蔪���h�m����w�Z�j�����B���ꒆ�A�r�_��襃j�V�e�A���s���i���c�c�v

�@�Ƃ������w�Z�͒蒅���A�ߑ㉻��i�߂Ă������ƂȂ��Ă������B

�@�������l�Ɣ����q�������i���炽�߁j���

�@�����͖����̊J�`�ɂ���ėA�o�i�̔������߁A�A�o�̉Ԍ`�ɂ̂��������Ă������B

�@�����q�͐̂���K�s�Ƃ��Ēm��ꂻ�̎��ӂ��܂߂Č��D���̌����ł��鐶���̐��Y�͐���ł������B

�@���Y���ꂽ�����͔����q�̘Z�֎s�Ŏ���������Ȃꂽ�B

�@�����čb�B�X���̏h�w�ł���A�J�`�n���l�ɋ߂��Ƃ����n���I�ɗL���ȏ�������A�M�B��b�B��֓������R�[�n�тŐ��Y���ꂽ�����͂��������q�ɋz�����܂��悤�ɏW�߂��A��{�̑�������������ĉ��l�Ɍ����Ă����݁A���l�Ƃ̊ԂɁu���̓��v�����肠���Ă������B

�@�������l�́A�������ĂŔw�����A�V���ʼn^�сA�܂��͔n�̔w�ɂ̂�����A���܂��܂̕��@�ő����u�˂�����i���݂��j���o�ĉ��l�ւƌ����Ă������B

�@���݁A�����ɂ́g�_�ސ�h�������������W���̂�����Ă���B

�@���̓��͐��Y�n�ƊJ�`�n�����ԍŒZ�����ł������B

�@������������������ł��낤�B��ɔn�ԓ��ɉ����������Ƃ����\�����n���̊W�҂����o����Ă���B

�@�����ł͕l���E�l�X���ƌĂ��n�������ꂽ�B

�@�����͎���̉Ԍ`�A�������l�͎���̐�[���䂭�E�Ƃł������B |

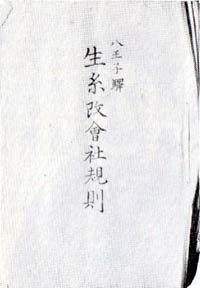

�������i���炽�߁j��ЋK��

|

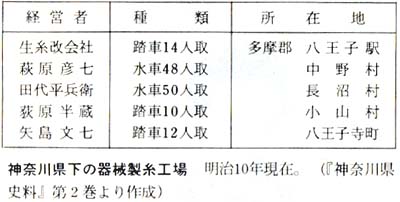

�@�ꔪ���O�i�����Z�j�N�㌎�̒����ɂ��ƁA�����E�s�z���܂߂������q�������i���炽�߁j��ЎP���̐������l�̐��͓�Z���Z�l�A���̂��������S�̂ň���Z�l�i���l�E�O�p�[�Z���g�j�A�攪�E����i�쑽���S�j�����ł���O��l�l�ŗߑ̂̌܁Z�E���n�[�Z���g�ɂ����ł���B

�@�������l���̂��̓쑽���P�ɂ����ɏW�Z���Ă��������킩��B

�@��������ɐ������l�Ƃ����Ă����낢���ނ��������B

�@�����i���Ƃ܂�j���l�A�����t�i���������j�A���ނɓo�ꂷ��A�o�l�A���̎��Ƃ�������ł���B

�@�A�o�l�͎����̎����g���A�������l�⑦���t���W�߂��������d����A���l�̐����f�Տ��l�֔��n���������ʂ̗v�̂悤�Ȗ����������B

�@��q�������Ђ̖����͂��̂悤�ȗA�o�l�ł��������A�Ȃ��ł��������̐������l�͒m���Ă���B

�@��ˌ�Y�g�͈ېV�O��ɂ͉��S���Ƃ����������������A���؉��v�E�q��͖����Ɉِl�ق����ĂĊO���l��������������������Ƃ����B

�@���݂��̉��~�Ղɂ͑傫�ȐΊ_�������c��g�Ί_��s�h�̖����ɓ`�����Ă��邪�A�ɉh���ւ��������f�i�i�ق��ӂj������B

�@�Ƃ���ŁA���{�̗A�o�����́A�i���̓_�ŊO���̖f�Տ��l���炵���Δ���Ă����B

�@���̂�����A�����̕s�����A����A�F�A����ɋ��������Ƃ����_�����Ƃ��ꂽ�B

�@���{�͂�����g�c�������h�Ƃ��Ă���̖h�~�ɑS�͂��X���Ă������B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N��Z���A�d�œ��E�����@���i�ނނ˂݂j�͑S���̗L�͂Ȑ����Ǝ҂𓌋��ɌĂяW�߁A�s�ǐ�������@�ւł��鐶������Ђ̐ݗ����Ă����B

�@�����q����͎R��d�Y���q��E�c��q�푠�E�Ȍ��ۑ��Y�A�������̑�ˏ@���q�E��˖�\�Y�A����ɏ��R���̉��������̘Z�l���o�Ȃ����B

�@�ނ�͒n���Ŗ������鐶�����l�ł������B�Z�l�͖߂�Ƃ����ɐ�������Ђ̐ݗ��ɖz�������B

�@�ꔪ���O�i�����Z�j�N�O���A�����q��������ЋK�����F���ꂽ�B

�@����ɂ��Ɣ����q�ɉ���Ђ̖{����u�������c�E�ܓ��s�E��a�ɏo������u�������萔����g�D�Ȃǂ����߂Ă���B

�@�В��ɎR��d�Y���q�傪�A�C�����B���В��͘Z�l�Ō��Ԑ��A���b��������A���̑������̏��W�������B

�@���łɁu������������K���v�A�u��������ЋK���v�A����Ɂu���������ӎD�n���K���v�̐��������̋K�������z����Ă����B

�@�ȂɂԂ�ɂ������q�����Ƃ����Αe���i�̑㖼���̂悤�ɂ����Ă�������A�����l�͂����Œ�ł������B

�@���̂悤�ȏ��ɐ��������͌������s��ꂽ�B

�@���Ƃ��Έꔪ���O�i�����Z�j�N�㌎�̂��ƁA������������K���ᔽ�Ƃ������Ƃő攪��̐��E���撷�A���E���˒��A����ɓ�b����B���g�p�������ڂ̈ᔽ�Ҏl�l�̎������V������Ɍ��\���ꂽ�B

�@��b����B�̎g�p�͌��ւ���Ă�������ł���B

�@����肪���܂�ɂ����d�ł��������߁A���ɐ������l�͔��ɗ������������B

�@�������l�̐V��E�ї��E�O�D��́A�㌾�l�i�ٌ�m�j�ɏ]���ܘY��㗝�l�Ƃ��āA���{�Ɏ�����𔗂��Ă��ɑi�ׂ��N�����B

�@���i���炽�߁j��Ђ͈ꔪ�����i������Z�j�N�l���ɔp�~���ꂽ�B

|

�@��B�����H��̒a��

�@�_�ސ쌧�́A�����̑e�������h�~�̂��߁A��������А��x�Ƌ��Ɋ�B�����H��̌��݂����������߂��B

�@�ꔪ���Z�i������j�N�A���ߖ쑺���͔����q�ɂ�����A�L�͂Ȑ������l�l�Z����O�ɐ����H��̌��݂������i�����B�@������_�@�ɂ��āA�����q�s��Ɍ����ł͂��߂Č܂̐����H�ꂪ�a�������i��\�Q�Ɓj�B

�@����ɂ��Č��ł́A�����q�n���̐������u�����v�ł���̂́u�ǖ@�m��B�i�L�K�^���v�ł���A����́u�e�������m�����Ɓv����邽�߂Ɋ�B�������ǂ��悤�Ƃ�����̂ł���A�ƋL���Ă���B |

�����F��

|

�@���̌܂̍H��̂����ł������F�����o�c����H���͑��������鐨���Ő������Ă������B

�@�F���͈ꔪ���Z�i������O�j�N�ɕ��l�V�����e�[���������ċZ�p�w���ɂ����点���B

�@���̔N�A�����V�c�̒������䏄�K���������B

�@�䏄�K�̈�s�͔����q�ňꔑ�������A�u���C���R�����쎏�v�ɂ�

�@�u�w���m�������N�j���i������h�m�����F���Ń��S���c�N�V�����m�����}���A���j���ˊB�������V�����\�N���H�ꃒ�݃P�A�����������m�������V�^���c�c�v�ƋL����Ă���A���ɎQ�c�R�c���`�A�{�������厛�葥���H��ɔh�������B

�@���̏H���F���̍H��ɂ��ē������͎��̂悤�ɏڂ����L�ڂ��Ă���B

�@�����F��������n�w�k�j�݂�@�O�n�J�m�C�탒�݃P�e�����σ��@�֎����^�V�J�ԃ��]�X���j�n���ԃ��p�t�A���ԃn�ؑ��i���@�H���S�l���g���V���X��іڃm�������X�y�V�@���ݔ�ꖜ�~�c�Ɣ�n�N�X�ꖜ�Z��~���v�X�g�]�c�c

�@���̔����F�����͂��ߓc�㕽���q�A����ɐD���Ƃ̐ܓc�����q�̎O�l�ɂ��ꂼ������i�����j���ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�����@�����F��

�@�����V�����m�ƃj�s�͌�i�_�ސ쌧�ߑ���m�|���S�������T�Y�m�����ƌ�l�ח�v��

�@�@�����\�O�N�Z���\����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������b |

�@���̌�������H��͐������A�ꔪ���Z�i������j�N�ɂ͉��l�̖f�Տ��l�A�y�i�Ɠ��Ē��A�o���s���A�H����܁��l�J��Ƃ��ċK�͂��g�債���B

�@�����J���ƃL���X�g��

�@�������甪���q�ɂ́g�ِl�h������Ă����B����ِl�������q�߂��̈�w�l�ɏo���킵���B

�@���̕w�l�͑�ɔ鑠���Ă���\���˂������A�O�l�̑O�ł�����������z�ɑՂ��Čh�ӂ�\�����B

�@�����đ��ɂ̓L���V�^���̋�����M���Ă����Ƃ����邱�Ƃ���������Ƃ����B

�@���l�̐_�������͉B��L���V�^���̔����ƐF�߂��������B

�@�����V���{�̓L���X�g���ɑ��Ă͖��{�̐�����p�����ċ��̑ԓx�ŗՂB

�@����䂦����̉Y��Ŕ������ꂽ�B��L���V�^���ɑ��Ă͂͂������e�������B

�@����ɑ��ď��O���͐V���{���U�������B

�@�V���{�͐S�Ȃ炸���L���V�^���֎~�̍��D�i�������j��P��������Ȃ������B

�@��������̓L���X�g����e�F����Ƃ������̂ł͂Ȃ������B������L���X�g�҂͂���̓�����܂˂Ȃ�Ȃ������B

�@���D���P�����ꂽ����̈ꔪ���O�i�����Z�j�N��Z���̂��Ƃł������B��l�̐N���J��O�̔����q�́u���c��v�ɂ����ꂽ�B

�@��l�͏���`�V�Ɖ��쏹�j�Ƃ����v���e�X�^���g�ł������B�֓��̔_���`���̈�Ƃ��ĕ{���ł̓`�����I�������q�ɂ���Ă����̂ł������B

�@���̓`���̓v���e�X�^���g�ɂ����ē��{�l�ɂ��ŏ��̗��j�I�ȓ`���ł������B

�@��l�́u����c���̋����ԑO�ŁA�A�|���̗Y�ٟ�X�Ƃ��ċC��������̔@�v����ʂ�����Ђ낰���̂ł���B

�@���̓`���ɂ��Č��̈א��҂͌x�������B�������̂܂ܕ��u���Ă������Ȃ�u���i���X�V�e�����ރm���j�X�J�����K�Z���v�Ƃ����A�{���卑���_�Ђ̐_���̕�����������ł���B

�@���̈א��҂͑����˒��ɑ��āu���҃j�s���v�A�u�m���ِ��������S���U�f�v����̗L�V��o�A�ꔑ��x�^���g���s���i�Ȃ����j�f�R����V�����v���悤�Ɏw�����āA����A�����ɒ�o�������B

�@�����A����ɂ�������炸�L���X�g���͑����ɐZ�����Ă������B

�@�������땪�����ƌĂꂽ�ɗ̓g���b�N���������ꂽ�͈̂ꔪ���Z�i������j�N�̂��Ƃł���B

�@���̐N�R��쑾�Y�͐e�ʂ̎O�D��������莆�����B

�@�����͉��l�ŋ��t�����Ă���A�莆�̓��e�̓N���X�`�����ɂȂ�悤�ɂƂ̊��߂ł������B

�@�쑾�Y�͂���ɉ����e�X�g���B�h�_�����������邱�ƂɂȂ����B

�@�쑾�Y�͓����ɂ����ăL���X�g�҂ł����������h�F���o�c���铯�l�ЂŊw��ł����B

�@������e�ՂɃL���X�g������e���邱�Ƃ��ł����̂ł��낤�B

�@�e�X�g���B�h�_���͈ꔪ�����i������Z�j�N�܌��A�쑾�Y���̋��ɋA�����B

�@�̋��ɂ��ǂ����쑾�Y�͂������܁u���l��h�i�₻�j�@�V�哰���Ёv�Ƃ��ċ����݂����B

�@���̔N�A�����̎��҂A���N�ɂ͌܁Z�����炢�̉��@�҂������ꂽ�B

�@�_���͑��̒����ɓy�n�����߁A�Ƃ����Ăė�q�����q���̕����Ƃ��A�_���̗��s���̋x�e���ɂ����B

�@�R��͓`���m�Əm�̐搶�����˂��B�R���͊����̈����������̂��Ĉꔪ�����i�������j�N��Z�������������āA��嗎�����i�����}���A�j����Ɩ��t�����B

�@����Ƃ͕ʂɁA���쑺�o�g�̒˖{�ܘY�́A�������N�ɉ��l�ɍs���A�T���E���[����œ��炭���ƂɂȂ�A�ꔪ�����i�������j�N����B |

�t�����X�l�鋳�t�e�X�g���B�h�_��

|

�@��ɕБq�ɉƂ��\�������A�˖{�͔����q����̊�b���������A�ƌ�ɔ����q�ŕz���ɏ]���������C�����_���͏����Ă����i�����q����S�N�j�B

�@���̂ق��A������Z�N��ɁA�����q�̒��Ȃ��ŗ�����Ƃ��Ċ������䌺�����e�X�g���B�h�_��������B

�@�J�g���b�N�ƕ���ŃM���V�A�������������甪���q�ɐZ�����Ă����B���łɈꔪ���Z�i������O�j�N�ɂ͔����q������Ƃ��Đݗ�����Ă����B

�@�i�Ճp�E�G�������A���`���t�C�I�V�t�����A���X�e�t�@�m���ߓ�������A�M�҂͘Z�Z���ł������B

�@�����N��͂����邪�A�ꔪ���O�i�����Z�j�N�̂��ƁA��勳�j�R���C�������q�ɂ݂��A���R���̕��C���̓�K�Ő��������B

�@��������������O�Y�Ƃ�����l�̏��N�͊������A�F�l�Ƌ��ɉƏo�����Đ_�w�Z�ɓ��w�����B

�@�����͌�Ƀ��V�A�ɗ��w���A�A����͐_�w�Z�ŋ��ڂ��Ƃ�Ƌ��Ƀ��V�A��̊w�҂Ƃ��Ċ����B

�@�ނ̓g���X�g�C�́u�A���i�E�J���[�j�i�v����{�ōŏ��ɏЉ���l�ł���A�Ȃ̉ėt�̓��V�A���w�҂Ƃ��Ė������B

�@�L���X�g���͔����q�ɂ����镶���J���ł��������̂ł���B

�@�@2�@���R�����^���ƍ����}���� top

�@��s�̒a��

�@������Z�N�O��A�����q�n���ɂ����Ă͊�B�����H��̐ݗ����v������Ă����B

�@�������������ɍs��ꉓ�u�n�Ƃ̎�����K�v�Ƃ��ꂽ

�@�B���R�A�]���̎������Z��������Ƃ����l�I�ȋK�͂̋��Z�@�ւł͎Љ�̗v���ɉ������Ȃ��ɂȂ��āA�V�����^�C�v�̋��Z�@�ւɊ��҂����Ă����B

�@�ꔪ���Z�i������j�N�ɋ�s��Ⴊ�������ꂽ�B

�@���������߂����߂ɍ�����s�̐ݗ��͋}���ɑ������Ă������B |

|

�@�����q�ɂ����ẮA�ꔪ�����i������Z�j�N�l�������s�ݗ��̉^�����J�n����A���̒��S�l���͉��R���̒J���펵�ŁA���̑��c��q�푠�E���{�����q�E�Ȍ��ۑ��Y�E�v�ە����Y�琶�����l�ł������B

�@�ނ�͗��N����ɁA�n���؏��E�芼�E�\���K�������ɒ�o�����B

�@����ɂ��Ɩ��̂͑�O�E�Z������s�A�ꏊ�͔����q���R�h���l�Ԓn�ɐݒu����邱�ƂɂȂ����B

�@��O�E�Z������s�͓�Z���呠����G�d�M�ɂ���ĔF���ꂽ�B

�@�F�͑S���ŎO��ԖځA�ʒu�͌��݂̕x�m��s�����q�x�X�̂Ƃ���ł���B

�@�c�Ƃ͂��̔N�̎l����O���ɊJ�n���ꂽ�B

�@�g��s�h�Ƃ�������܂ł��������Ƃ��Ȃ����Z�@�ւ̌ď̂ɁA�l�X�͕����J���̂Ђт����������ɂ������Ȃ��B

�@�S���I�ɂ͍�����s�͈�O�s�őŐ�ꂽ���A���̌��������s�̐ݗ��͑������B

�@�����̋�s�͍�����s���ɂ���ċ�s�̖��̂����邱�Ƃ��ւ���ꂽ���߁A��ʂɁu��s�ގ���Ёv�̖��ŌĂꂽ�B

�@���̂悤�ȋ��Z�@�ւ̐ݗ��̓u�[�����ĂсA�J��̒|�̎q�̂悤�ɂ����ꂽ�B

�@�����q�̒��ɂ����Ă��A������Z�N�܂łɔ����q��s���͂��߂Ƃ��Ĕ��̋�s�ގ���Ђ��ݗ����ꂽ�i��\�Q�Ɓj�B

�@�����В��͒��⑺�̖��]�Ƃł������B���̒�����A��Ɏ��R�����^���ɎQ�����Ă������҂��݂�ꂽ���Ƃ͋����[���B����̂����ɂ����̌X���͋����݂�ꂽ�B

�@���āA��O�E�Z������s�̐ݗ��ɓ����Ă��킾���Ċ����̂��J���펵�ł������B

�@�J���́A�ꔪ�O���i�V�ۘZ�j�N�A���R�h�̏��Ƃɐ��܂�A�����א��A�ʏ̖펵�Ƃ������B

�@�ӔN�ɂ͖��Ɖ������Ă���B��������K�ւɁA�����ߓ��E�ɏK�����B

�@�ނ͑������甪���q�n���œ��p������킵�Ă����B

�@�ꔪ���O�i�����Z�j�N�ɂ͐ݗ����ꂽ����̐�������Ђ̖������Ƃ߁A�����i�������j�N�ɂ͓쑽���S����⏹�F�E�x����Ƌ��Ɍ���c���ɑI�o����Ă���B�ނ͏��l�Ƃ��Ēn���Y�Ƃ̋����ɑS�͂��X���Ă����B������⋤�}��ōݒn�̎Y�Ƃ��\���A�܂��A�����\�����Nj����i�ꔪ����N�j��S���I�g�D�̎\�Ƒg���������̊����i�ꔪ���Z�N�j�ƂȂ�A�����q�D�����ƍ��̐ݗ��i�ꔪ���Z�N�j�ɖz�����A���F�u�K���̐ӔC�҂ł��������B

�@�܂������̑e�������h�~�̐擪�ɗ����Ēn���Y�ƁE�ݗ��Y�Ƃ̋����ɐS���𒍂����B�J���͂܂��ɒn���ɂ�����a��h��I�ȑ��݂ł������B

�@�w���ƈӌ��x�킵���O�c�����́A�J���펵�̏ё����i�E�̎ʐ^�Q�Ɓj��櫂Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�@

�u���l嫐����ƕs�đ����i�`���ˎq�n�v�i���̐l�A�����Ƃ����ǂ��A���ƒĂ����B�i�������q�̒n�ɓ`���j�B |

�J���펵�ё���i�J���Ə����j

|

�@�쑽���S�̐���

�@�ꔪ�����i�������j�N�����A�S�撬���Ґ��@���O�V�@�̈�Ƃ��Ĕ��z���ꂽ�B

�@���̖@���ɂ��ƂÂ��ē��N��ꌎ�A�����S�͐��A��A�k�̎O�S�ɂ킩��A�����ɓ쑽���S�����������B

�@�S�����͔����q�̖{�h�A�T���@�ɂ����ꂽ�B����̌S���͓���h�̍����F�ܘY�r���ł������B

�@�S�撬���Ґ��@�ɂ��ƂÂ��Ă���܂ł̑�揬�搧�͔p�~����A�������d�Ƃ�����|�̂��Ƃɏ]���̑������ĂєF�߂�ꂽ�B

�@�����q�̖��̂́A�]�ˎ���ɂ͔����q�E���R�O�h�E�����q�\�h���̑��̌ď̂����������A�����ɓ���Ɣ����q�w�Ƃ��P�ɉ��R�h�Ƃ��̂����Ă����B

�@�ꔪ�����i�������j�N�ɂȂ��Ĕ����q���ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@���ӂ̔����q�s��̑��ł��]�ˎ���̖��̂�p����悤�ɂȂ����B

�@�ꔪ�����i������O�j�N�l���ɂ͋撬����@�����z���ꂽ�B

�@����ɂ��ƂÂ��Ĕ����q�s��ɂ����Ă͒�����K���������Č��ɒ�o���F���B���݁A�쑽���S�����q���R�h�X��K�����͂��߁A�J��E���R�E���ځE�茴�E�����̊e���X�̑���K�����c���Ă���A����̖ړI���u�����j�փX�������y�o��m�x�o�������@��c���m�ב����c��X�v����̂ƋK�肵�Ă���B

�@�܂�����c���̑I���@�́u����\�ȏ�̒j�q�j�V�e���������j�{�ЏZ�����胁���y�n���L�X���ҁv�Ɍ���Ƃ��A�c���E���c���͋c���̌ݑI�Ƃ��ꂽ�B

�@���݂̔����q�s�c��̌����͎��ɂ��̎��ɔ����������̂ł���B

�@�S�撬���Ґ��@�Ƌ��ɕ{����K���ƒn���ŋK�������z���ꂽ�B�{����K���ɂ��ƂÂ��Ĉꔪ�����i�������j�N�O���ɂ͂��߂Ă̌���c���̑I�����{�s���ꂽ�B

�@�I���L���i�҂͖���Z�Έȏ�̒j�q�ŌS����ɓy�n�����L���A�n�c�܉~�ȏ��[�߂�҂Ƃ����������������B

�@���̌��ʁA�쑽���S����͕x���i�A�������j�A�⏹�F�i��Óc���j�A�J���펵�i�����q���R���j�Ƒ�쐴���i����h�j���I�o���ꂽ�B

�@���c��́A���R�����^���̏d�v�Ȋ�������ł��������B

�@���R�����^��

�@���R�����^���͐V���{�ɖ���c�@�ݗ����������o�����_�ޏ���ɂ���ĊJ�n���ꂽ�B

�@�ꔪ���l�i�������j�N�̂��Ƃł���B

�@�₪�Ă��̐����^���ɒn�d�̌y�������߂�n��w���Q�����āA�����I�ȉ^���ɔ��W���Ă������B

�@�ꔪ���Z�i������O�j�N�O���ɂ͍��������������������A���{�ɍ���J�݂�v�������B

�@���R�����^���̊����͔����q�n���ɂ��g�y���Ă����B

�@�ꔪ���Z�i������O�j�N�ꌎ�A�����q�ɉ��i�}�n�̐��������i���Ёj��\�ܚ����i�����߂��j�Ђ��ݗ����ꂽ�B

�@���̖͗l�𓌋����l�����V���͎��̂悤�ɕ��B

�@�u�_�ސ쌧���������̐����i�o��Y�j�A����i����j�̗����n�ߌ\�����̔��N�ɂđg���Ă����\�ܚ����Ђɉ��āA�߂鎵���ɊJ�Ǝ����s�ЎВ�������������҂��������n�֕�������v

�@���̌��ɂ͔�˗����݂��ĉ�������J�Â����B���ꔪ�����i������l�j�N�O���ɂ͐��k������J�Âꂽ�B

�@���Ђ̓����ɑ����R�}�n�̍��F��̉�������܌��ɊJ���ꂽ�B

�@�����q�������̓������݂�ƁA��ˑ��ɂ͗ѕ��d�E�M�ؖF�O�Y�E�y���[���Y��ɂ���Ĕ����Ђ��ݗ����ꂽ�B

�@�����ɂ�����^�������W���A���̒��_�ɂ����̂͒ߐ�̐⏹�F�E�����E�q���ł������B

�@�ꔪ�����i������l�j�N��ꌎ�ɂ͐�E�����ɂ���Đ��ЗZ�юЂ��������ꂽ�B

�@�����q�s�悩���ˑ��̗ѕ��d�Ɠ��������q�i��a�c���j�������Ƃ��ĎQ�����Ă����B

�@�Ƃ�킯�т́A��⑺��Ƌ��ɑ����̖����^���̃��[�_�[�ł������B

�@�ꔪ�����i������܁j�N�����O�Z���ɂ͐��͎��R�}�ɐl�}�����B

�@����ɑ����Ďs��ł͉��땪���������̃J�g���b�N�̐M�ҎR������ܐl�����R�}�ɓ������B���ŗѕ��d���������B

�@���̂̂��A��ˑ��A�����쑺�A�x�V�����ꖼ�A�������A���M�ؑ��ꖼ�i�ȏ�R�ؒn��j�A�����q����O���A�Бq���O���A�������ꖼ�A�{�����ꖼ�A�ȏ�̐l�����͈ꔪ�����i������܁j�N���甪�l�i�����ꎵ�j�N�ɂ����ē��}���Ă���B

�@�����ɂ��������땪�����Ƒ�ˑ��ꖼ�������ĎO�ƂȂ�B���̑��ɂ�����̓}�����O���݂���B

�@����玩�R�}�ɓ������l�����̖��͔_�ޏ��ďC�́w���R�}�j�x�ɂ��U���ł���B

�@�ꔪ���O�i������Z�j�N�ɂ͎��R�}�̞��ɉ����Ċe�n�̓}���͑��z�̊�t�����яo�������A�쑽���S�̎��R�}�����^�����A���̂Ȃ��ɔ����q�s��̖ʁX���݂���B

�@���Ȃ킿�A��ˋ����i�܁Z�~�j�A��ˌ����Y�i��܉~�j�A���M�d�i��܉~�j�A�R���d���q�i�O�Z�~�j�A�Ό����g�i�O�Z�~�j�A��˒����Y�i��܉~�j�A���ؖL���Y�i��܉~�j�A�R��쑾�Y�i��Z�~�j�A���c�����i��Z�~�j�A�ȏ�̋㖼�ł���B

�@����A����̒n�ɂ����Ă͈ꔪ���ꂩ�甪���i������l�`�܁j�N�ɐ���N�����ꂽ�B

�@�������X���ɂ́g���b�g�[�̖�h�Ƃ��ĕ���Ă����H�R���O�Y�������B

�@���ɂ����Ă͏�w���ɑ����A����c����u�̐��b���Ȃǂ����ĎЉ�I�n�ʂ����������u���ÂȂ�d���A�����Ȃ�c�l�A���|���킫�܂֔o���ɖ��炩�ɁA�`���v�߂ɍI�݂ɁA�����̊Ӓ�ɂʂ���ŁA������������Ќ������\�ђj�v�ł������B

�@�����E�N�����͂��̍��O�Y�̂��ƂɏW�܂����B

�@�H�R�����i�����Y�j���͂��߁A���̂Ȃ��ɂ͏��c���o�g�̖k�����J�A���b�S�̑��v�������B

�@��ɓ��{�̋ߑ㕶�w���������������ʂ������J�͍��O�Y�V�l���h�����A�����̐X���g�����h�ƌĂ�ł���B

�@������u�䂪�����͔ނ���ɂ�Č����Ȃ肵�Ȃ�v�ƋL���Ă���B���J�Ƌ��Ɍ������𑗂����̂͑��v�ł������B |

�������̖����ƁE�H�R���O�Y�̋���

�i���ĎR���ꎁ��j

|

�@�ނ͋r�C�̎��Âŏ��ɓ]�n���A�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�Z�����痂�ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�̏t�܂ŏ����w�Z�ŋ��ڂ��Ƃ����B

�@���̊Ԉꎞ���A���J�́u�R�ɓ���ĒY�Đd�؏��i������j�̋Ƃ�����������Ȃ������Ɓv���A�u�����͔މƂ̘V�k�ɔj�߂���Đg������Y���Ԃ̌�ɔ����āv�����q�̎s�ɏo�邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�����^���̍s���Â܂��ŊJ���邽�߂ɓ}�����̑�䌛���Y��ɂ���ēn�،v�悪�Ȃ��ꂽ�B

�@���J�͑���v��Ɋ��U���ꂽ���̂̂�������Ƃ��A��������g���Ђ��Ă������B

�@�v��͔��o�����i��㎖���j�A���͑ߕ߂���A�ٔ��̌��ʌy����Z�N�̊���鍐����č��ɂ��������B

�@�������͂ނ���ܓ��s�̌o�ό��ɂ������B�ݒn�̐N�H�R�����Y�͌ܓ��s�̊��\�w�Z�ŋ��ڂ��Ƃ������Ƃ��������B

�@�Z���͊��t��O�Y�A�ܓ��s���@���Ă̋N���҂ł���B��t�́u�����_�v���������B

�@�����Y�͂���𐴏����A�u�뉤���_��v�������Ă���B�����Y�͓�������Ə̂��Ă����B

�@����������i�}�n�̓������݂��������q�̒��́A���ӂ̑����̓����ɑ��Ăǂ��W�J���Ă����ł��낤���B

�@�}������ɂ��ƁA���R�}���͈�O�l�Ɛ��̏�ł͑��̑��������|���Ă���B

�@�ꔪ���O�i������Z�j�N��ꌎ�ɐ䐶���O�Ŏ��R�}�Վ��}���J�Â��ꂽ���A���̎��A�����q����͐ؕ����Y���o�Ȃ����B

�@�g�{�͔����q���̎��R�}�̎w���҂ƍl������B

�@�Ƃ��낪�A���̔N�̎����A�����w���𑲋Ƃ�������̐l����F�オ�����q�ŊJ�@���A�����^���̊�����ϋɓI�ɊJ�n�����B

�@�ނ͐⏹�F�̒����݂Ȃ̋����҂ł������B

�@�㌎�ɂ͎�����Ԓn�Ɏ��R�}�̔����q�L���ق�����ꂽ�B�ْ��͗ѕ��d�A����͏��эK��Y��Ƌ��ɑ����u�w����������B

�@��ꌎ�ɂ͔����q�̗L�u�ŋ�������ł����B������͌x�@�̒e���ɂ��������A�J�Ԃ��s��ꂽ�B

�@�����q�͐��������̂͂Ȃ₩�ȕ���ł������B

�@�����q�Ƃ����Ό��D���̐��Y�n�Ƃ��Ē����ł��邪�A�@�ƊW�҂Ɩ����^���Ƃǂ̂悤�ȊW���������̂��낤���B

�@���R�}������̂Ȃ��ŁA���쎞���Y�̖����݂���B�ނ͋@�ƉƂł������B

�@��N�̌o���́A�ꔪ����i�������j�N�A�����q�D�����Ƒg�����ݗ����ꂽ���A��c���ɏA�C�A���Z���i�����j�N�ɂ͑g���ƂȂ��ĈȌ��Z�N�Ԃ����̍��ɂ������B

�@�k�����O�Y�͐������l�ł������B���������l�ɏo�ׂ���Ɠ����ɔ����q�̋@�ƉƂɒ��@�������Ă����Ƃ����B

�@�������Ƃ��Ĕ����q�ɂ����Ă͍ʼnE���ɂ����B

�@����ɓ}������ɂ͏o�Ă��Ȃ����̂́A��ɍ]�ˎ���̕����j�����Œm��ꂽ�O�c�����i����j�́A�剡���̐D���������ɐ���A�s�m�Ƃ��Ċ����B

�@�����}����

�@������Z�N��ɂ���ꂽ�w�c���n���x�ɂ��ƁA�����q�̎��ӑ����ł͒j�́u�_�K�d�Y�v���ƂƂ��A���́u�{�\�������n�@�D�v�������Ȃ��Ď������Ƃ��Ă����B�c���͂���قǑ����Ȃ��A�����n���Ȃǂ͑����͎R�ɕ���ꂽ�R���ł���B��Ȃ菬�Ȃ蔪���q���ӂ̑����͎R���I�Ȑ��i�������Ă���B������_�Ƃ̂ق��ɂ́A�{�\�Ƌ@�D���d�v�ȕ��Ƃł������B�_�������͐����ƐD������Ĕۉ��Ȃ��ɏ��i�o�ς̂Ȃ��Ɋ���������Ă������B

�@��s���s�ގ���Ђ����X�ƒa�����A�ꔪ�����i������l�j�N�̒����ɂ��ƁA�����q�𒆐S�Ɉ�l�Ђ��ݗ�����Ă����B�_�������͐���푈��̃C���t���i�C�ɂ킪���̏t��搉̂��Ă����B�����������a���̍��x�������̏ɂ悭���Ă����B

�@������͋}�ς����B�ꔪ�����i������l�j�N���A�呠���������`���C���t���}���̂��߂ɐV���ȍ����{���f�s��������ł���B���̂��ߌo�ϊE�͋}���Ƀf�t�����ۂ��N�����B�_�������͋~���������D���ɒǂ����܂ꂽ�B

�@����͈ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�Ƀs�[�N�ɒB�����B

�@�쑽���S���̌��L���͂��̗L�l���u���z���\���v�ɋL���Č��߉���ł��Ăɑ����Ă���B

�@����ɂ��ƈꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�㌎�A�e����˓���̕��z��쑽���S�ŕ��ς���ƈ�Z���~��l�K�Z�Ђɓ���A���̕��̎O���̓�͈ꔪ�����i������l�j�N�ȍ~�O�N�ォ���̊Ԃɑ����������̂ł���A�����ɂ��Ắu�珏���ʃi���g嫃g���ꌾ�ȃe�������σm�l���j�A�Z�T�������X�v�Ƃ��Ă���B

�@�_���͂��ɋN���オ�����B

�@�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�܌��A�_�ސ쌧�̓�A��Z�S�ɔ_���������N��A�����ݘI�؉K�O�Y���E�Q���ꂽ�B

�@�����}�ƌĂꂽ�_�������͑䕗�̂悤�ɖk�サ�A�����ɂ͔����q�̓�ɔg�y���A������Z���ɂ͌�a���ɒ�����B

�@�����q�암�̓����Ɍĉ����邩�̂悤�ɁA�����k����т̐��E�k�����S�̔_�������͉�����������̉���q�V���̂��ƂɌ��W�����B

�@����Ƃɂ͕��،����R�ƞȂ܂ꂽ�B�����A�x�@�̖ڂ͂��̓�����f�����߂��A�㌎��ځA����Ƃ��}�P���A���L�̒��c���h���S�������ނ����������B

�@�㌎�ܓ��A������͂��ߑ����̍����������쑺�����_�R�ɏW�������c�������A���_���o�Ȃ��܂܉����擪�ɓ�S�]���������q�x�@�ɉ����������B

�@�ނ�͒��c�̎ߕ��E���ނ̕Ԋ҂�v�������B |

|

�����}�w���ҁE�v�ۑP���Y�̎��ď�

(�v�ۉƏ��U)

|

�@����ɑ������͉��U�𖽂��A���ɑS���ߕ߂��ꂽ�B

�@�ߕߎ҂͈��Z���A���̂����������q�n��̔_���͎R�l�����l���ō��Ɉ����i�ܔ��E��p�[�Z���g�j�ɋy�B

�@�����k�������}�̍ō��ӔC�҂͉���q�V���A���͒��쑺�̏��r�Քn�V���ł������B

�@���̉��Ɋe�����ɐӔC�҂������B

�@���������v�ۑP���Y���l�ł���B�ނ�͊č������q�x���Ɏ��Ă���ٔ�����g�ƂȂ����B

�@���̋�E�����ȗ��A�J�쑺�̐{�������͂Ђ����ɕ������S��܁������̖���������Ă����B

�@�{���̂ق��ɂ͒��������Y�E��э��V���i���R�}���j�A����ɓ���̍������V���炪�����B

�@�ނ�͕��������}���������B�������̉^�����j�͖I�N���琿��ւƕς��Ă����B

�@���������}�́A���Ƃ̌��̂��Ȃ��Ɏw���w�͊����ɑߕ߂���ĉ�ł����B

�@����q�V���Ə��r�Քn�V�����y����Z�N�A�v�ۂ�ɏd������N�̔��������������B

�@�ނ�͈ꔪ���܁@�i�����ꔪ�j�N�ɏ㍐�������A�p�����ꂽ�B

�@���̌��ʁA����͔����ɕ����A�ꔪ�����i�������j�N�̌��@���z�̓��͂ŏo�����A���r�͍����A�v�ۂ͈ꔪ�����i�������j�N�ɕۏ؋���т�ŕێ߂ƂȂ����B

�@���͈�i�Ɣ敾�������̏�͕���ɂЂĂ����B

�@�ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�l���A�쑽���S�����L���͍����̗l�����߉���łɕ����B

�@�u�����S���m�l�����j�����j蜂�A�i�Ȃ����j�����k�����Ń��S�Ƀ�������j�\�z�O�j�������c�c�v�v�A

�@���͂��������͂��ߏڍׂɕ�����ŁA�S���̔_����

�@�u��H�i��傤���傭�j���w���X���m�r�i�݂��j�����q���j�Q��j�m�X�v���Ԃł���A���̂���

�@�u�������m����~�σX�����m��F�c��ב��x���i�m�\���v�ƌ���ł���B

�@������E���i��Ɣ����q�D��

�@�����V���{�͕x�������ƐB�Y���Ƃ���X���[�K���Ƃ��Čf�����B

�@�Ƃ�킯�B�Y���Ƃ������߂��̓I�Ȏ�i�Ƃ��Ĕ�����Ƌ��i��ϋɓI�ɍs��ꂽ�B

�@�ꔪ�Z���i������Z�j�N�A���ŊJ�Â��ꂽ����������Ɣ�����͂��̑����������Â��ł������B

�@�����q�s�悩��͍�����V���i����鑺�j�A���x���i�U�c���j�A���c�r���Y�i�����q�w�j�A�~��v���Y�i�����q�w�j���Z�l�����D�����o�i�����B

�@�o�i�҂́u���@�v��t���Ă��邪�A������V���̉���̓��e�͒��ڂ����B

�@�ނ́u�c���p�̋��@�j�����m�V�@���ܒ��V�e�v�D�������̂ŁA�V�@�Ƃ̓W���J�[�h�ł��邩�炾�B

�@�W���J�[�h�͈ꔪ���O�i�����Z�j�N�̃E�B�[��������̎��A���{�ɂƂ肢����A�ꔪ���Z�i������j�N�ɓ��{���W���J�[�h�@����������A���̓���������ɏo�i����Ă����ŐV�̐D�@�ł���B

�@������V��������Ɂu�c�c�V����ܓ����i�W���J�[�h�A���l�����҂̖��j�m�����m�]�t�c�c�v�Ƃ͂�����L���Ă���B

�@�D���̂ق��ɂ͗����E���J��E�{�������J���펵���A�\�E�\�Ȃ����푠�A������ߌ��ۑ��Y�炪�o�i���Ă���B

�@�����Ĉꔪ�����i������l�j�N��Z����ܓ������ꌎ��O���̎O�Z���ԁA�����q���R���̔����q�w�Z�ɂ����Đ_�ސ쌧��ÂŁA��ʁE�Q�n�E�Ȗ��l���A���������D���A�����i��J�����ꂽ�B

�@�^�c�����͒J���펵�̊�t�����Z�~���ō��ɁA����蕺�q�E���{�����q�E�c��q�푠��D�������������̂ɏW�߂�ꂽ�B����u�����m���i��v�̐F�ʂ��Z�������B

�@���̋��i��̎l�N��̈ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�A�������ɂ����Čܕi���i��J�Â��ꂽ�B

�@�����q����͐D��������o�i���ꂽ���s�U���ɂ�߁A�ܓ��܂��ɂ����Ȃ������B

�@���̐��т͐D���������ɑ傫�ȑŌ���^�����B���ɐ��F�����ɂ���A�������ǂ𔗂�ꂽ�B

�@�u��x������������܂���F����v�悤�ȉ��w�������g���Ă�������ł���B

�@���̂��Ƃ������q�D���g�������点�A���F�u�K���i�s�������q�H�ƍ��Z�̑O�g�j�̐ݗ��ւ̂��������ɂȂ��Ă������B |

�����q�ŊJ�Â��ꂽ�l���A�����i��i����14�N�j

|

�@�吂���i��������݁j���J��

�@�쑽���S�����L���́u���Y�B�V�y�n���ɐ��i���V�����n�^�A�m�փ��J�N�����}�i���n�i�V�v�Ƃ��āu�n�Ӄ��ՃV�Z���ʃV���H�����C�v���邱�Ƃɖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��ƋL���Ă���B

�@�b�B�X���̏������́u���s���i�����j�P�s�k���m嫃�����Ƀ����m���H�v�ł���ƍb�����@�g�͖�����Z�N�̕������ŏq�ׂĂ���B�����q�̒J���펵�͘H����H���i�����傤�j���Ē������A�����ɐ\�����đ������瑪�ʂ������Ă����B

�@���̛ӑZ�ȍb�B�X���̊J�킪�{�i�I�ɘ��i�����傤�j�ɂ̂���ꂽ�͈̂ꔪ�����i������܁j�N�㌎�A���܂��܋ʐ�㐅�����@�������߉���łƕ{�m���F�쌰���炪������̌��n���݂Ă���ł������B

�@�S�����L�������̈�s�ɐ��s���Ă����B���͂���Ȍ�A�J��̌o�߂��H�������v�ɏڍׂɋL�^���Ă���B

�@��Z���ɓ���ƌ���ł����c��h���A�����q�̗L�͎҂Ƌ��Ɍ��n�����@�����B

�@�R�[�X�Ƃ��Ă͈ĉ��i���j�ʁA�����ʂƐ�ؗ��i������j�ʂ̎O���l�����Ă����B

�@�ĉ��ʂ͏㉶����ʂ�a�c�����o�č���삩���쌴�����Ԑ��A�����ʂ͏]���̐��ł���A��ؗǒʂ͑吂����ʉ߂���H���ł���B

�@���̎O�R�[�X�̂����H����Ȃ��čςނƂ������ƂŐ�ؗǒʊJ��Ɍ��肵���B

�@�����q�ł͍b�B�X���J��ŒJ���ȉ����̗L�͎҂����W���A�ψ���I�o���Ă���ɂ��������B

�@�ꔪ�����i������܁j�N�����ɂ͋��c�đ�ꍆ���o���Ă���B

�@�Ƃ��낪�A���̌��̈����ɁA��ؗǒʌ�����������㉶��������ĉ��ʂ�v�����Ă����B

�@�ĉ��ʈĂɂ͎剶���ꖜ�~�A������Z�Z�Z�~�Ƃ��ꂼ��H���P�o����Ƃ������������Ă����B

�@���̂��ߔ����q�̗L�͎҂͎��n�������A�ꎵ���ɗ����ψ������W���ď]���̐�ؗǒʈĂ�P�Ĉĉ��ʊJ��ɕύX�����B

�@���̂��Ƃ͎R�����ߓ������Y��Ëv��S���g��\�Y�ɓ`����ꂽ�B

�@�����Ĉꔪ���O�i������Z�j�N��������J����̓��c�͑�����ꂽ�B

�@�Ëv��S�͔����q�Ăɔ�����ؗǒʂ��Ŏ炵���B

�@�̈����A�I���߂̓��A���̖��Ɍ��_���o����A�ĉ��ʈĂ͔s��čĂѐ�ؗǒʂɌ��肵���B

�@�J��H���͎����ɒ��H�A�ܔN��̈ꔪ�����i�������j�N�܌��O���Ɋ��������B

�@���̍b�B�X���̊J��ƕ���ő���������ɂȂ��Ă����͔̂����q���牡�l�֒ʂ��铹�H�ł������B���݁g���̓��h�ƌĂ�Ă��邻��ł���B

�@���l�J�`�ł����ڂ����悤�ɂȂ������A���X�u�����v�ł���A�����u�ˉz������ł������B

�@�������ꔪ�����i�������j�N�ɂ́A�����q�̏��l����n�ԓ��ɂƂ̗v�]�����ɒ�o����Ă����B

�@���l�|���c�|�����q�̃R�[�X�����A���l���炢�������ɏo�čb�B�X�����q�ɒB�������������͉������e�Ղł���A�Ɨ��R��t���Ă��邱�Ƃ͒��ڂ����B

�@�����q���瓌���܂ł͔n�ԂŌ���Ă���A�������牡�l�܂ł͋D�Ԃ��ʂ��Ă����B

�@�n�ԓ������������Ȃ�A�b�B�X���̊J��ƕ���ŁA�b�B�̕������b�B�X����ʂ��Ĕ����q�ɗ���A���܂����l�ւ����R�ɉ^���ƍl���Ă����B

�@���̉��l�X�������C���ꂽ�͈̂ꔪ����i������l�j�N�̂��Ƃł������B

�@�@3�@�����q�D���ƂƓ����E���I�푈 top

�@�����q�D���Ɛ��F�u�K��

�@�ꔪ�����i������l�j�N���ɋ��s���ꂽ�����I������ŁA����푈��̍D���͕s���ɓ]���A�D���͈ꔪ�����i������܁j�N�Ȍ�A�̔����}���ɒቺ���Ă������B

�@���̂悤�ȂȂ��œ��N�����A�����q�̋@�Ǝ҂͑e�������h�~���f���Ĕ��ʎq�@�Ƒg�����������B

�@�u�c�c�l�m�O���i�������m���i�i���������V�N���������t�X�g嫖m�p���m���j���e���A���e�A�������m�����V�g�ۃV��V�A�Z�e����Y�Ɠ�d���ҋ��c����V�n���q�@�Ƒg�m���i�Ȃ��j�P�c�c�v�Ƃ������߂ł���B

�@�o�ϊE�̕s���Ƌ��ɑe�������h�~�̐��͐D���E�ɋN���Ă������A���������I�ɂ������̂́A�ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�A�������ɊJ�Â����ܕi���i��ł������B

�@�ܕi�Ƃ͖��E���E�D���E���E����ł���B���̋��i��Ŕ����q�̐��т͂ق��̎Y�n�Ɣ�r���ĐU��킸�A�킸���Ɍܓ��܂��l�������ɂ����Ȃ������B

�@�����q�D���ƊE�̎w���ҁ\�\����͐D�������������ł��������A���̐��тɂ�������Ƃ����B

�@�s���ɉ����Ă̐��ѕs�U�Ɏw���҂����݂͂�����̗͂ɂ���ă}�C�i�X���v���X�ɑ傫���ς��邽�߂ɓw�͂����B

�@�ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�A���Ƒg�����������z���ꂽ�B

�@�����q�̐D�������������͂��̏����ɂ��ƂÂ��A���N�܌��J���펵���\�O���́A�����q�D���g����ݗ������B

�@�ނ�́A�u�����q�D���g���K���F��v�̂Ȃ��ŁA

�@�u�c�c�ߗ����Y�ҋ��t�e��������g�X���������n�䕝���Z�k�V���n�U���m���F���׃X���m�����Ɋׂ�w���g���j�����҃m�M�߃����n���g�X�B

�@���j�V�e�������������X���j��Y���o���j�n���m�x������c�j�����n�K�R�m�`�v�Ƃ��āA�K���݂������R�Ƃ��Ă���B

�@��̂ɂȂ��Ċ����̂͒J���펵�E�����M�g��ł������B

�@�ܕi���i��ŐR���������т����w�E�����̂͐��F���ł���A����͐D���ƊE�S�̂̋��ʉۑ�ł��������B

�@�֓��ɂ�����@�ƒn�ł͎��X�ɐ��F�u�K����ݗ����Ă������B

�@���Ȃ킿�����ɂ����Ă͈ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�A�ː��E�ɐ���ł͈ꔪ���Z�i�������j�N�A�R�����̌S�����܂��ꔪ���Z�i�������j�N�ɐ��F�̌����@�ւ�݂����B

�@�����̋@�ƒn�͒������Z�t�������u�K����ʂ��Đ��т����コ���Ă������B

�@�����q�ɂ����ĖѐD�����Ƒg���ݗ��̖ړI�͐��F�u�K���̐ݗ��ɂ������B

�@�g���̎w���҂͈ꔪ���Z�i�������j�N�����A�_�ސ쌧�m���Ɂu�D���u�K���ݗ��m��|�v���o�����B

�@���N�O���Z���A�����q���̐V���̈�p�ɔ����q�D�����F�u�K�����ݗ�����A����ɊJ�Ǝ����s��ꂽ�B

�@���m���㗝���͂��߂Ƃ��čٔ������E�쑽���S���E�˒��E��s����Ȃǒ��̖��m���o�Ȃ����B

�@�ԉ��ł�������ꐼ�m���������сA�ߋ��ߍ݂���O�Z�Z�Z�l���̌����l���W�܂��čՂ�̂悤�ȋC���ɂ킫�������B

�@���z�����~�]�̌����A���t�i�l�Z�܉~�]�̐ݔ��A�����q�D�����F�u�K���͂��̂悤�ɂ��Ĕ��������B

�@�����͒J���펵�A�u�t�͐��F�E�̑��l�ҎR�����Y�����������B

�@�����R���̍ݔC���Ԃ͘Z�����ŒZ�������B

�@�R���̌�C�ɂ͎R���̗v�����������Y���}����ꂽ�B

�@�����͈ꔪ���O�i�����Z�j�N�A�E�B�[��������ɍ���햯�̈�s�Ɏ������Ƃ��Đ��s�������A�E�B�[���ɂ����č���̖��Ő��F�����ɏ]�����A�h�C�c�Ŋw��ŗ��N�Z���ɋA�����A�Ȍ�A��ɋ��s�̐��a�Ŏw���ɂ������Ă����B

�@�����������{�ɂ����鉻�w�I���@�̚���ł���A�����₩�����Ɛт��c�����l�ł���B

�@�����͔����q�ɏ����ꂽ������ɂ��Ď��̂悤�ɋL�^���Ă���B

�@�����j�����e�n���q���j���e���L�u�ґ��d���e��m�D�����F�u�K�����V�݃V��j���Ǝ҃m�։v���}���������e�]�j�������m�C�����w��

�@�]���Ń����z�Ɖ��i�m�Ӄn�g�j�g�j�݂芎���Ճj�C�Y�������f�u�m�A�����i��

�@���i����j�e�������V������\�N�㌎�n���e�����q�j���萋�\�s�����F�����m�ƃj���W��Ӑ�S�V�K���i�����m�@���u�W�e���ǒn�����Y�m�ɐB���i���}���X�����m���ʔ����q�D���g�V�e��c�j���S���F�j�����e���j�����������j�����V���N�����m�n�]�K�A���U�����������p�m�@�����U���s�Z�V���^�����ʖm���t�x�V�c�c |

|

�������Y�����S�ɂȂ���

���s�����w���F�G���x

|

�@�����͈Ȍ��l�N��ɂ킽��s�N���̎O�Z�ォ��l�Z��ɂ����Ĕ����q�D���̎w���ɔC�����B

�@�����q�D�������W���Ă����f�n�́A�܂��ɂ��̔����q�D���g���̐ݗ��A�Z�p�w���̓a���\�\���F�u�K���̒a���ɂ����̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����q���ƐV�フ���̐���

�@�ꔪ�����i�������j�N�l���A�s������������t���ꂽ�B

�@�_�ސ쌧�ł́A����ɂ��ƂÂ����m���̖��ŗ��N�O���O����������Ďs�����̕�����ʒB�����B

�@�����q�s��ɂ����Ă͔����q��������A�R�䑺���͂��ߋフ�����ʕ\�̂悤�ɐV���ɐ��������B

�@�Ƃ���Œ��������́u��}�O�S�ˈȏ�v�ŁA�Ȃ�ׂ��]���̊W��n�`�E�l����Q�l�ɂ��č������邱�ƁA�܂��A���˒����ꐧ���ɂ��Ă͓��ʂ̖��̂Ȃ��ꍇ�͂���Ɠ���̋����p�����邱�Ƃ������߂�ꂽ�B

�@���̒��������ɂ���đS���I�ɂ͒������������l�O�܂���ꖜ�O�O�l���Ɍ��������B

�@�����q�s��ɂ����Ă͈��̒��������q���Ƃ��ē�������A�]���̘Z�ꃕ�����フ���ɂ܂Ƃ߂��A�����͑厚�Ƃ��Ďc����邱�ƂɂȂ����B

�@�����q�s��ɂ����āA�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�̘A���˒����ꐧ�ƈꔪ�����i�������j�N�̒����������r���Ă݂�ƁA�R��n��ɑ����Ă��������������������̎��͗R�ؑ��ɂ���������Ƃł��낤�B���̑��̒n��͗��҂̂������͂Ȃ��B

�@�V�������ꂽ���̖��ɂ��ẮA���ɑ召����ꍇ�͑�̑��������̂܂܂��A�����傫���̏ꍇ�͑S���V������������悤�Ɏw�����ꂽ�B

�@�����q�s��őS���V������������ꂽ�̂́A�R�䑺�E���R���E��쑺�E���Z���E���{���̌܃����ł���B

�@���̖��̗̂R���ɂ��ẮA�R�䑺�͖k��E�ʼnz�E�������R��̂ł���A���R���͉��R�����R���ɑ����A���{���͏��{�̂ɑ����Ă������Ƃɂ����̂ł��낤�B

�@���Z���́A�����̖k�����Ƃ̋��邪������Ƃ������̎��ɂ��A���ƈ�O�����������Z�ވӂ������ĉ��Z�Ƃ����Ɠ`�����Ă���B

�@��쑺�͐��̌����ɂ����̂ł��낤�B

�@������ɂ��ēy�n�̋L�^�u�������Ғ��v�ɂ͍����ɂ��Ď��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B

�@������\��N�����@�܃��������Đ�����Ɩ��Â��B

�@��{�o�����a�܃����X���ƂȂ�B

�@����̏ꏊ�͑�n���̐V��Ȃ�B |

|

|

�@�V�������̉^�c�͑����Ə����A����ɑ���c���ōs��ꂽ�B����c���͑��S�̂̌����̒�����I�o���ꂽ�B

�@�����Ƃ͒n�d��[�߂Ă��邩�܂��͒��ڍ��œ�~�ȏ��[�����Ă���҂ł���B

�@�����Ə����͑���c���̓��[�ɂ���Č��߂�ꂽ�B�����͌����Ƃ��Ė����̖��_�E�ł������B

�@�����瑺�̗L�͎҂����̍ō��w���҂ł���A�n�傻�̂��̂ł������̂ł���B

�@�������ĐV���������a�����A�����E�����E����c�����I�o����A�����ꂪ�ł�������A�����E�ːЁE�y�n���p�E�`���a�E���H�E���w�Z�Ȃǂ̍s���������s����悤�ɂȂ��āA������͊����̏o��@�ւƂ��Ă̖������ʂ����ƂɂȂ����B

�@�Ȍ㔪���q���̎s���{�s�A��쑺�Ə��{���̒����{�s�A����ɏ��{���̔����q�s�ւ̍����Ƃ����ϑJ�͂��邪�A���̑��̑��͐��̎s���������܂ł��̑̐����ێ������B

�@�@�y�������O�N�ꌎ�@�����q�����v�\�z�i�ȗ��j

�@�b���S���Ɖ��l�S��

�@�����̈�Z�N��A�����ɂ͂܂���{�̓S�����~�݂���Ă��Ȃ������B

�@�n�Ԃ�����B��̌�ʋ@�ւƂ��āA���܂肯���ނ�������ĊX����˂������Ă����B

�@������̐Â��Ȃ����܂�j���Ĕ����q�ƐV�h�̖���D�Ԃ��������̂́A�ꔪ�����i�������j�N�����̂��Ƃł������B

�@�ꔪ�����i�����ꔪ�j�N���A�_�ސ쌧���ɕ�E���Ă��������ۋg�́u�����q�S���_�v�ɂ��ƁA�����q�������S���ɂ͂��̎l�̃R�[�X���v�悳��Ă���B

�@�i1�j�����V�h�������q�ɁA�i2�j��聨�����q�A�i3�j�����V�h���~�A�x���Ŕ����q�ցA�i4�j���l�������q�B

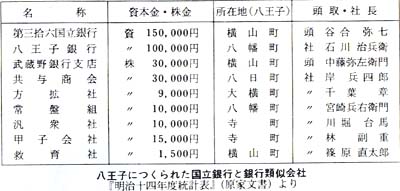

�@�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�A�b���n�ԓS�����_�ސ쌧�Ɠ����{�̒m���ɊJ�ƖƋ��̐\�����o�����B

�@�����͔n�ԓS���ł��������A���̓�N��D�ԓS���ɕύX���ꂽ�B

�@���̍��A�������l�Ƃ��Ē����Ȍ��P��Y����A�����q�`���Ԃ̕�����S�����v��A�\�������̂ŁA���҂͋����̌`�ɂȂ������A���ʓI�ɂ͍b���S�����F���ꂽ�B

�@�ꔪ�����i�����j�N�O���A�����ɍb���S����������i����Ƃ��Ĕ����q�̗L�͎҂��Q���j���������A�Z������S���~�ݍH�����n�܂������A�V�h�`����ԓL�����[�g�����킸����Z�����Ƃ����Z���ԂŊ������A�������i�������j�N�l�������ɉc�Ƃ��J�n�����B

�@����͏������̉Ԍ��q�����Ă�����ł���Ƃ����B

�@���삩�甪���q�܂ł́A������̓S���ːݍH���Ƃ�����H�������������A�������肱���āA����Ɏl������ɂ͔����q�܂ŊJ�ʂ����B

�@���N���������A�V���Ȃ��������q�w�Ő���ȏj���Â��ꂽ�B

�@�����̌����l���W�܂�A�j����̏��ҋq�ɂ͐��m�ٓ��ƃr�[����{���o���ꂽ�A�Ɠc���v�g�V�l�͉�ڂ��Ă���B

�@��ԏ�̈ʒu�͌��݂̓s���@�ۍH�Ǝ������Ɠ����s�����q�������ɕt�߂ŁA�w�̍\���͍L���A��S�����̗�������܂ł������B

�@�D�Ԃ̏o���ł���܂Ŕ����q�|�����Ԃ𑖂��Ă����n�Ԃ́A�����͋D�Ԃɕ������Ƃ��肠�������A���F�͕����̎Y���ł���D�Ԃɂ͑����ł��ł��Ȃ������B�@�ꎞ��̖������I�����n�Ԃ͍b�B�X������p�������Ă������B

�@�b���S���́A���̌���Z�O�i�����O�Z�j�N�ɔ����q�|�b�{�Ԃɒ����������������A���Z�Z�i�������j�N��Z���ɂ͍��L�����ꂽ�B |

��������̔����q�w�\��

|

�@�b���S�������L�����ꂽ�O�N�̌܌��A���l�S��������Ђɐ����ɓS���̕~�ݖƋ����t���ꂽ�B

�@�����f�Տ����P�O�Y���O�l�ɂ���čŏ��̐\�����Ȃ���Ĉȗ����N�̍Ό�������Ă����B

�@���N�l�͎l�Z���ŁA���̂Ȃ��ɂ͑����E�q���M�ؑ��̈�㗲���ȂNj����R�}����������Ă����B

�@�����ꂽ���Ƃɂ��ẮA���S�ł͂��邪�K�v�Ȏ����ɍ��L�ɂ��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����t�я����Ɖ����n��̌o�ϓI���W�E����������������Ă����i�w���c�s�j�x�����j�B

�@�H���͈��Z���i�����l��j�N�����ɏv�H�A�㌎�ɂ͉c�Ƃ��J�n�����B

�@���������т͂��܂�͂��������Ȃ��A�c�ƕs�U�̉�Ђ̋~�ςƂ������Ƃ��܂߂Ĉ��ꎵ�i�吳�Z�j�N�ꁛ���ɍ��L�����ꂽ�B

�@�����ʂ̐����Ƃ����_����ˋ��H�����݂�ƁA�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�ɂ͐��ɉ˂���ꂽ�����q�̑�\�I�ȋ����a�����Ă���B

�@���Z�Z�i������O�j�N�ɉ������A���N�ɐ�싴�A�����Ĉ��Z���i�����j�N�ɂ͑�a�c��������ꂽ�B

�@�������ɂ��Ă͂��̋��̖��������悤�Ɋ�ƉƔ����F���̖��͖Y����Ȃ��B

�@�����Ė�����Z�N�ɐ����H���݂��N��A�O�Z�N��Ɛ������Ă������A���{��`�̍r�g�ɂ͂��Ă����Z���i�����O�l�j�N�ɂ͕Бq�����ɍH��𖾂��n�����B

�@���̑O�N�ɔނ͊�t�������Ĕ��������˂����B

�@���݂̋��̈ʒu����Z�Z���[�g���قǏ���Ŗ؋��ł��������A�ˋ����L�O�����Δ肪�����c��Ă���B

�@�����{�ғ�

�@�ꔪ��O�i������Z�j�N�l������A�O�����͐_�ސ쌧���瓌���{�ɕғ����ꂽ�B

�@���̎��A�ғ��ɔ����Ă����O�����̎��R�}�́A������̑s�����̂Ɋ�ȃf�������s�����B

�@�w�O��������j���x�ɂ��ƁA���̖��㉺�i���݂����j�𒅂��A�u�O�����@�a�Ԙ@�l�o��ʁv�Ə������l�ڌܐ��̑喇�̈ʔv���f���A�Z�l�ŗM�������A�l�Z�l�̕s��҂ɏL�C����ڂ���܂Ƃ킹�Ă̍s�i�ł������B

�@���̃f���̈Ӗ��͎O�����̓����{�ғ��͎O������s��҂ɂ��n��ɂ��Ă��܂��A�Ƃ����\���ł������B

�@��������o�������f�����́A��a�c����n�蔪���q���ɓ����ĕғ��^���h�̒������ђ蕺�q�̉Ƃ̑O�ɂƂ܂����B

�@���т̑����s�m���W�߂Ėh�����ł߂Ă����B��G�����̊�@�Ƀf�����̈�l�����~���Ď��Ȃ����B

�@�f�����͏��{�����o�ĉ��Z���ɓ���A�ғ��^���Ґؒ�����ɓy���ŗ������ğT���i�����Ղ�j�𐰂炵���B

�@�O�����̓����{�ғ����̗��j�͌Â��B�����̂͂��߂���A�_�ސ쌧�ɑ����Ă����O�����͂������т��ғ����ɝ���Ă����B

�@�ꔪ���O�i�����Z�j�N�A�{�m����v�ۈꉥ�́A�ʐ�㐅�́u���ݏ����ғ���v��呠�Ȃɒ�o�����B

�@����͎������݂Ȃ��������A�ꔪ�����i������l�j�N��ꌎ�ɓ����{�m�����c���V�́u�ʐ�㐅�����L�n�㐅�~�n�j�g���V�`�j�t�f�v�𐭕{�ɒ�o�������ꂽ�B

�@�ꔪ���Z�i�������j�N�ɂȂ�ƁA�������S�Ɩk�����S�̈ڊ��v�����{�m���ƌx�����Ă̑ߏ��œ�����b�ɐ\�����ꂽ�B

�@��S�ڊǂ͈Ȍ㓌���{�̎p���ɂ�ʂ���Ă���B�����A���̗v�������ǂ͗z�̖ڂ��݂Ȃ��ŏI�����B

�@�Ƃ��낪���̔N�̉āA�R�������������A�������S�������ŃR�������҂̉����𑽖���Ő�����Ƃ�����L���葛����傫�������B

�@�ʐ�㐅�̐��͋{���ł��g�p���Ă������߂ɁA�{���Ȃ͓����Ȃ��d�Ȏ�����v�������B

�@����ƕ���ŋʐ�㐅�̏㗬�̕ۈ��тɂ��S�����Ă����B

�@����Ƃ͕ʂɓ����{�ւ̈ڊǂɂ��Ă͐�����肪�����ł����B

�@�O�����Ƃ����Ύ��R�}�̍����n�ł��������A��㎖����A��E����������̂ɂ�����E�����̑����̎��R�}�́A�k�����S����̂ɂ����g��O�̔h�Ƃ͂�����Ƃ킩��Ă����B

�@�g��͖k�����S���`�h���������A�k�E�������S�̓����{�ғ����x�������B

�@����ɑ��đ����̎��R�}�͕s�C���Ȓ��ق����Â��Ă����B

�@�ꔪ����i������܁j�N�A�_�ސ쌧�m�����C�����́A�k�E�������S�ɓ쑽���S���܂߂ē����{�ւ̈ڊǂ�\�������B

�@�_�ސ쌧����O�����S�̂��ڊǂ��邱�Ƃ�v�������̂ł���B

�@���N�㌎�A������ĕx��{�m���͎O�����ڊǂ������b�ɏ�\�����B

�@���C���m���͎O�����͖����������ł���A�b�B�X����b���S���ɂ���ē����ƌ���Ă���_�������Ă���B

�@�����A�{���͐_�ސ쎩�R�}�̏����ɂ������B�O�����𓌋��{�Ɉڏ����邱�Ƃɂ���Đ_�ސ쎩�R�}����߁A���i�}���������Ă��铌���{�Ɉڂ��ĎO�����̐������͂��������͂ɂ��邽�߂ł������B

�@�ꔪ��O�i������Z�j�N�ꔪ���A��l����̉�����܂��Ă������A�ˑR�O�����̓����{�ڊǂ̖@�Ă����{�ĂƂ��Ē�o���ꂽ�B

�@���R�}�͔���\�������B�O�����ɂ����Ă͎��R�}�Ɛ��`�h���͂�����ƑΗ������B

�@���R�}�̎P���ɂ������쑽���̒����ł͒��E�����Ə����������E�����肵���B

�@�������@�Ă͓��ɏO�c�@��ʉ߁A�M���@�ł��^�������Ő��������B

�@�O���Z���@���������z����ĎO�����̓����{�ւ̈ڊǂ͎l����������{����邱�Ƃ��������B

�@�O�����̓����{�ғ�����ɁA�ғ����ɂ��Ă͔����q�ɂ����ĎO�����s�m�ɂ�锽�͂��������A���ǂ͒蒅���āA�O�������R�}�͂ނ���u�����ʂ�v�ٖ̈��������R�}�̗̑��A�����i�ق��Ƃ���j�Ƒg��œ����{�c��ł̊��������낢��ȈӖ��Œ��ڂ����悤�ɂȂ����B

�@�����푈�Ƌʑg�̔ߌ�

�@���{�͒��N���R���I�����I�Ɏx�z���邽�߂ɐ����ƑΗ����Ă������A�ꔪ��l�i�����j�N������ܓ��A�L���i�ق��Ƃ��j���̊C��Ő푈�ɓ˓����A�x��Ĕ�������ɐ��z���������B

�@�����ɓ��{�Ɛ����̗����͒��N������ɂ��Č������퓬������Ђ낰�Ă������B

�@�S���e�n�ɏo�����m�𑗂��i���݂�ꂽ���A�����q�w���ɂ����Ă��l�g���������B

�@�u�O�Ɋ��W�Ђ��l�X�y�ь���o�ŏP�藈�肵�l�X����삵���������L���������l�̎R�Ȃ�����v�Ɣ����q�̏Z�l�����l�X�͐V���ɓ��e���Ă���B

�@�ނ͑����Ď��̂悤�ɋL���Ă���B

| �@�҂Ԃ��Ȃ��V�h���̋D����i�����j�藈����@���悢����c�̐l�X�͌R�p�Ɠ\�������̎��ւǂ�ǂ�Ə捞�݁@����ΐE�l�ƌ����l���菤�l�_�ҋy�ё�����̏��L�ƌ����l����@�e���E������֎v�͓������S�����ɒX�ւ���Ȃ��c�c |

�@������̐l�X�ɉ����āu�ޓ��͋��Ē��v�������ʂ̌��t�͂����u������낵�����ށv�Ƃ����Z�����t�ł������B

�@�����������i�̂Ȃ��ɁA�����͐푈�̂��߂Ɉ���������Ă����v�w�̕ʂ���݂��B

| �@�c�c���ȂȂ�ׂ��w�l�͓�\�����ɂĂ�����ׂ��@韂���鞂Ɍ��т��邪��l�̛X���i�͂����߁j�ɉd���i�������j�͂��@��ԓ��̒j�Ɍ��Ў���i�n���J�`�j���Ĉ×܂�@�Ђ������i������j����@�j�Ȃ�l���N��O�\�����z������Ǝv�͂��F�����Ƃ��č݂肯�邪�@�ԂƏ��܂݂�������������́@��߂��㎖�������Ȃ�ׂ��@�����Ė��S�Ȃ�d���͕�������ł��U�ӂ̂݁c�c |

�@�����q���ł͔����q�������c��g�D���ꂽ�B�������m�₻�̉Ƒ����㉇���邽�߂ł������B

�@���Z�\�ɂ��ƁA���t�c�\���߉q�o���ҎO�O���ɑ��ʋ��Ƃ��Ĉ�l�O�~���ċ��~��n���A�Ƒ��ɑ��Ă͈�l���Ɉ�~����l�~�A�v�l�Z�~��}�����Ƃ��Ďx�����Ă���B

�@�����푈�͐��`�̐킢�Ƃ��Đ����œ|�̋C�S�͍����̊Ԃɖ��������Ă����B

�@�O�����s�m�́A�ꔪ����i������܁j�N�̑I���Ō������e���������A�����푈�ɂ͐X�v�ۍ쑠��Ƃ��ČR�v�̏W�c�ʑg�����������B

�@�S�����牞�邵���R�v�́A��Z����܁Z�܂ł̎ݑs�N�ł��̐��l�O��l�A���̂�����Z���l�i�S�̂̎O���p�[�Z���g�j�������̏o�g�҂ł������B

�@�����q�s�悩��͔����q���O�����A������㖼�A�������q���Z���A�R�䑺�l���A���{����A�������A��쒬�Z���A�R�ؑ��O���̌v���Z���ł���B

�@�X�v�ۂɗ�����ꂽ�ʑg�͌���������A���ɑ����A�ꔪ����i�����j�N�O����ܓ��ɍ����ۂ��o�q���A��O���ɖc�Γ��ɓ��������B

�@�Ƃ��낪�D���ʼnu�a���������đ卬���ɂ��������Ă����B

�@�ʑg�ł͈�Z�����玀�҂��o�͂��߁A�����ɂ͈���ŎO�Z�l�����S����Ƃ������ł͍l�����Ȃ��ߎS�ȗL�l�ɂȂ����B

�@�ʑg�̎��҂̑��v�͂Ȃ�ƈ�Z�Z�l�A�����q�s��ł͔����q���̈�Z�l���ō��Ɉ��l���]���ɂȂ����B

�@�����푈�̕��m�̐펀�҂������q�s��̍��v�ꎵ�l�ŁA������ܖ������鐔�ł������B

�@�����ɑ傫�Ȕߌ��ł����������킩��B�c�Γ��͓����푈���ő�̎��҂��o�����Ƃ���ƂȂ����B

�@�����푈�͋ォ���قǂœ��{�̏����ɂ����A���a���S�������B

�@�ꔪ����i�����j�N�l���ꎵ���A�����u�a����ꂽ�B

�@��ꌎ�A�쑽���S�����L���́A�S���̊e���������ψ����ɂ����A�݂�����͈ψ������ƂȂ��ē쑽���S�M���j����g�D�����B

�@���̏j���̎��Ƃ́A�M���j���̋��s�A�����]�R�҂̈ԘJ�A����ɏ�����̌��݂Ə����Ղ̎{�s�ł������B

�@������͔����q�������Ɍ��Ă��邱�ƂɂȂ�A����Z�i�������j�N�O���Ɋ��������B

�@�\�ɂ́u�����V��v�Ƒ傫��������A���ʂɂ́u��ʘZ�厚�Q�d�������m�e���a�����Ȏ��V�j�Ď��ҔV�h������@������\��N�O���������쑽���S�L�u�Ҍ��V�v�ƍ��܂ꂽ�B

�@���N�l����ܓ��A����ࣖ��ƍ炫����Ă��鎞�A�쑽���S�̏o���R�l����o�Ɏ����s���A�o���R�l�ɂ͖ؔu�ƈԘJ�n���ꂽ�B

�@�Ȍ�A���N�l����ܓ��ɏ����Ղ��s���A�����q�̗�ՂƂȂ����B���X�������J���ꂽ�̂����̎��ł���B

�@�V���R�}�ƎO�����s�m

�@�ꔪ����i������܁j�N�A����O�c�@���I�����s��ꂽ�B���̑I���Ő��{�͖��}�i���R�}�j���������e�����A������I���励���s��ꂽ�B

�@�����ł͖��}�͊����Ƃ��������A�j�}�̋g��O�ƌ������G���Ă����B

�@���[�O���̈�l���A�����q�w���ł̖��}�̂��ł����͐l�X�̖ڂ����͂点���B

�@�⏹�F�Ɛ��ˉ���Y��i�����������̎��R�}�́A�X�v�ۍ쑠���͂��ߏ��ыV���q�i��쑺�j�A�����A���a��s�i��a�c���j�A���������q�i���j�A���×Ǎ��i������j�A�H�R�ё��Y�i���j�ȂǑ����O�����������������A�F�i�������j�������A�d���ݏ���g���A���邢���X�e�b�L�E���_�E�s�X�g�����������ٗl�Ȏp�łɗ����ӂ�܂��Ă����i�{���������L�j�B

�@���I���̌��ʂ͊��S�Ɏ��R�}�����������߂��B

�@��������͂��ߔ����q���ӂ̊e���X�ł͖��}�ւ̎x���͈��|�I�ł������B

�@�Ƃ��낪�A���I�����I���Ĕ����������O���O���̖�A�����q�̖{���ō����݂����Ă����ɓ������q�̈�Ƃ��A���҂��Ɏa�E����A���̂��������ꂽ�B

�@�����͔Ɛl�����R�}���ƒf��A�ߕ߂��Nj��������A���ǂ͖��{����ɏI�����B

�@�I�����A�����Ĉɓ������q�E���̗e�^�A�����ċN�����O�����̓����{�ւ̕ғ����A���ɕғ����͎O�������R�}�̐��͂��������߂Ɏd�g�܂ꂽ�Ƃ����Ă���B

�@���̎��A���}�̋g���ׂ�͐ϋɓI�Ɏ^�����đ������R�}�ƑΗ������B

�@���҂̖��߂邱�Ƃ̂ł��Ȃ��[���a�͂��낢��ȏ�ʂɂ�����Ă����B

�@�ߐ쑺�i�����c�s�j�ŋN�����g��n�̈�t��{��E���ɑ����āA�ꔪ��l�i�����j�N�ɐ�쑺�ŋ��c�V���E�����N�����B

�@��쑺�̑���c���I���̎��A�g��O�̊����ł��������c�V�����A���̈Ŏ��R�}�̑s�m�ɂ���Đ[��킳��A���c�͂��̏�Ŏ��������Ƃ����B

�@�ꔪ����i������܁j�N�A��O�N�A��l�N�Ƒ����̎��R�}�͘b����܂������A����i�����j�N�ɂ͑O�q�̂悤�ɓ����푈�ɌR�v���������ċʑg�Ƃ��ď]�R���A�����̋]���҂��o�����B

�@���A���R�}�̓����͐��o�c�ŕ������Ă����B�u�������́v���咣���Ă����X�v�ۍ쑠��͐��{�ɋ��͂����邱�Ƃ��咣�����B

�@���R�}�̑��͍������A���{��g�h�͎��R�}����E�}����Ɏ������B

�@���S�͎O�����̐����Ƃł������B�ނ�͐V���ɐ��}�����}���邱�Ƃɂ����B�V���R�}�ł���B

�@���}���͈ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N���A�ł̍g�t�قōs��ꂽ�B

�@�u��ɎO�����S�n�����o�Ȃ����l�X�͍b���S����Ԏؐ�ŁA���ܕS�����͎��S�]���Ɠ��ɏo�����A�ѓc����ԏ�����ނ��Ȃ��čg�t�قւƉ���B�������͉�������Ђ̑单�X������A�����͑����i��炶�j�����K�[���i����͂����j�Ȃ肵�v�ƒ����V���͕Ă���B

�@�����E�q��̃����ɂ��ƁA���̎������q�s�悩��͐������Z�Z�l�A���Z���Z�Z�l�A�����q���܁Z�l���Q�������Ƃ����B

�@�܂��ʂ̑��상���ɂ��ƎO�����s�m�̓�������ɂ́A�����q���O�O�Z�A���R���Z��A��쑺��l�A�������q���l���A�������O�Z�A������ܓ�A���Z���Z�l�ƋL����Ă���B�@�����q�s��́A�����E�q���X�v�ۍ쑠�̂��ƂɎO�����s�m�̎�̂��`�����Ă����킯�ł���B

�@�Ȍ�X�v�ۂ́A�v��I�ɎO�����̐N��s�m�𓌋��{�E�s�̏����E�����E�d�ԉ^�]��E�ԏ��E�s�W�E���E�����ɏA�E�����A�����s��Ɏ��R�}�̌��͂��������悤�ƌv�悵���B

�@�����q���

�@�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�l�������A�̂��ɔ����q�s�́h��Ă��h�ƌĂ�������������B

�@���̓��͒����畗�������J�_���Ⴍ���ꂱ�߂āA���܂�J���ӂ��Ă����B

�@�ߌォ�琰��n�������A���͈�i�ƌ������𑝂��Ă����B�s�A�������ʉ߂��ċC���̔z�u���ς����̂ł��낤�B

�@���̕��ɂ������Čߌ�O���l�Z�����A�剡�����o�����͂܂������ԂɗƂɔR���ڂ�A��юU��̕��͕��ɉ^��Ė��Ɗ֒J���ɔ�����B

�@�剡���̉Ό��ƁA����ɔ����������R�����������͗ɐg���܂����A�܂�Ő����Ă��鈫���̂悤�ɒ����𓌂ɂ��ς����Ă������B

�@���̊Ԃ킸���Ɉ�ܕ��A�V���̒[�܂ōs���߂��͐��ɑj�܂�Ď~�܂�Ǝv��ꂽ���A������щz���đ�a�c�ɔ�����B |

����30�N�A�����q��̊G�i�w�������x140���j

|

�@���̍��A���̌������ς��ĉ͋t�̕����ɓ]�����R�E�����E�n��ւƂȂ߂�悤�ɉƁX�����̂Ȃ��ɕ�݂���ł������B

�@�����Ĕ����q�͎l���ԂقǂŔR�����Ė쌴�ƕς����̂ł���B

�@�Ď��n��͑剡�E�����E����E�{���E��V�E�V�_�E��E�����E�O��E���R�E�����R�̑啔���E���E���E���_�E�V���̑S���A���̑���a�c���̈ꕔ�ł���B

�@�Ď��ː��͏��h���̒����ŎO�O�l��ˁA���������q���̌ː��͖�O�Z�Z�˂ł������̂ŁA�Ď��͑S�ː��̘Z�Z�p�[�Z���g�ɂ������Ă���B

�@��Q���z�͈��ꖜ�l�܁Z�~�ł������B

�@����ɂ��Ă��Ď������n�悪�����q�̒��S�����܂�ł������߂ɏd�v�ȋ@�ւ̑������D���ɋA�����B

�@�Ď������d�v�Ȍ����́A�����n���ٔ����A�����q��ٔ����E�X�֓d�M�ǁE�S�����E������E���ŏ��E�x�@���E�����q���w�Z�E�������w�Z�E�������w�Z�E���ʋ�s�E������s�E���ꐴ�����E�֒J���E���E���䗅�_�ЁE�V���X���ł���B

�@���̂悤�Ȍ����ƕ���ŁA���̗L�͎҂������Ƃ��������B

�@��������Y�E�R��\�Y���q��E�J���펵�E�J���픪�E��������Y�E�����`���E�k�Y�����E���ђ蕺�q�E�ēc���E�g�c���E�q���ł���B

�@�Ȃ��ł������҂Ƃ��Ēm���A�����ɂ����w�̐[�������J���픪�̒Q���͐l�̖ڂ��Ђ����B

�@�J���Ƃ͖�����Z�N��ɓ�x�����V�c�̍s�ݏ��ƂȂ����B

�@�픪�͂��̂��Ƃ�����Ȃ����_�ƍl���A�V�c�̋ʍ��ƂȂ��������ɂ͉Ɛl�̏o������ւ��A�O��Փ��ɂ͂��̕����𐴂߂ėy�q�̎��������Ȃ��Ă����Ƃ����B

�@�l�I�̔�Q�����������B���Ҏl��A�����ғ��O�l�i�w�������h���j�e�x�j�𐔂��A��Ў҂̐��͈ꖜ�l�ɋy�B

�@���҂̂Ȃ��ɂ͓M�����������A����͉ɒǂ���˂ɔ�т���Ŏ��҂ł���B

�@��Ў҂ɂ͋~���̎肪�ׂ̂�ꂽ�B���o���͔���������̏��C�@�B���g���A�O�Z���ň�U�̕Ăo�����B

�@�b���S���ł͜�ЎҌ����̋`�o�i�͖����Ƃ����B�V�c�E�c�@����͋~�����Ƃ��ċ��l�Z�Z�Z�~���������ꂽ�B

�@�掵�\����s����̎O�Z�Z�~���͂��ߋ`���������X�Ɠ͂���ꂽ�B��c�m�X�v�ۍ쑠��͜�Ж��~����������݂��`�o�����W�߂��B

�@�����ꂩ����A�u�����{�����q����Έ�b�g���Ԃ��v�����s���ꂽ�B

�@�@�Ђ낢�ނ����Ł@�Ȃ�������

�@�@�͂����T���܂��́@�������ɂ�

�@�@�����������ȁ@�͂Ȃ�����

�ɂ͂��܂��ē�Z�Ԃ܂łŁA�����q��̂��ׂĂ��̂�����ł���B

�@�ԗ��嗬�s

�@�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�l���ɓ`���a�\�h�@�����z���ꂽ�B

�@�@��`���a�i�R�����E�`�t�X�E�ԗ��E�W�t�e���A�E������`�t�X�E�V�R���j���͍g�M�E�p���`�t�X�������Ĕ���ނƂȂ����B

�@�����������̔N�̉āA�����q���͂��ߎ��ӂ̑��X�ł͐ԗ����嗬�s���A�l�X�����|�̂ǂ��ɂ��Ƃ����ꂽ�B

�@���̘Z���]���D���ɋA�����O�Z�N��̒���̂��Ƃł��������A���s�̒���͂��łɑO�N�ɂ�����Ă����B

�@�ꔪ��Z�i�������j�N��Z���x�����̓�l�̌��u�����쑽���S���̒��������������B

�@���̎��̕ɂ��ƁA�����q���̊��҂͎O���l�ŁA���e�͑S����Z�A���S���A������ł������B

�@�쑽���S���ł͈ꑺ�������Ă��ׂĐԗ��̍ЊQ�Ɍ������Ă����B

�@�����A�����q��㒎R�ɂ����������q���̔�a�@�͑e���̈��ɂ����B

�@�����́u�������j�ރV�w���h�a�@�m�̍فv�͂Ȃ��Ƃ����{�݂ł������B

�@�a���͘Z����Ԃɔ����ԂŁA���҂͏��̏�ɘm��~���A���̏�ɕz�c��~���ĐQ��Ƃ�����Ԃł������B |

�쑽���S�����q����G��

�i��1���j

|

�@��ق��̎厡�����i���Ȃ��A��҂͕a�@�������痣��Ă��邽�߂Ɋu���Ɉ�f����Ƃ������x�ŁA�������̖�炵�����̂Ƃ����ΐΒY�_�Ɛ��ΊD�Ƃ������Ŗ��ł������B

�@���̉q����Ԃɂ���肪�������B���ɉ������͕s���ŕs�����ɂ߂Ă����B

�@�ʂ��ė��ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�A��Ɍ�����ꂽ���Ɛԗ��͖҈Ђ��ӂ�����B

�@���̐����͑O�N�̔�ł͂Ȃ��A�����q���ł͎O��l�l����a���A��Z�l�����ɁA�R�ؑ��ł͈ꎵ�Z�l������l�������i���S���e�O�Z�A�l�Z�p�[�Z���g�j�B

�@�쑽���S�����L���́u���}�\�h�Ô��Ɋւ���ً}�w�߁v���Ď��ԂɑΏ������B

�@�ꔪ�㔪�i�����O��j�N�l���ɂ͔����q���ɓ`���a�u���a�@�̐ݗ��ʒu�����܂�A���Z�Z�i�����O�O�j�N�ɓ`���a�\�h�@�ɂ��ƂÂ��ē`���a�u���a�ɂ����Ă�ꂽ�B

�@���݂̔����q�s���䒬�a�@�̑O�g�ł���B

�@�ԗ��嗬�s�ɂ��`���a�ɑ���S�������܂�A���Z���i�����O��j�N�Z���ɂ͓쑽���S�����q������������B

�@�S���E�x�@�����E��t�E�����L�u�ŕҐ����ꂽ���������̑g�D�ł���B

�@��͓`���a�̂Ȃ��ł���ɐԗ�����߂����A���̔N�̈�Z���ɂ́u�쑽���S�����q����G���v��ꍆ�������B

�@��t�̑g�D�͈ꔪ����i������܁j�N�ꌎ�����q������ꂽ�̂��͂��߂Ƃ���B���̌�ϑJ���o�āA���Z�Z�i�����O��j�N��ꌎ�A��t��K�������肳�ꂽ�̂��@�ɁA����ɂ��ƂÂ��ā����i�����l��j�N�����A�쑽����t��Ƃ��Ēa���A�������A�S���I�g�D�ɑg������Ă������B

�@�����q�D�����Ƒg���̐ݗ�

�@�c�������h�~���������Ĉꔪ���Z�i�������j�N�ɔ����q�D���g���������A���Ƃ̈�Ƃ��Đ��F�u�K�����ݗ����ꂽ���A���̌��ʂ͂������ɂ����ꂽ�B

�@�ꔪ��Z�i������O�j�N�A��O���������������ŊJ�Â��ꂽ���A�����q�D���͗D�G�Ȑ��т����߂��B�u�����q�D���͎��ɓ���̎�ʂɋ����A�V���\���N�������i��̏o�i�ɔ䂷��A���ɒ������i�����Ȃ����v���̂ƐR�����͎^����ɂ��܂Ȃ������B

204

�@�ꔪ��O�i������Z�j�N�ɂ͕č����E�唎����ɏo�i���������M�g�E�����@�O�Y��͏ܔv�����B

�@���̂悤�ȉ₩�Ȋ����Ƃ͕ʂɈꔪ��l�i�����j�N�ɂ͌ܓ��̔����q�x��������ꂽ�B

�@�D���������̋v�ۓc��L�q�傪�x�����ƂȂ�A�@�Ǝ҂�����ɂ��ĐD���̑e�������̖h�~�ɗ��オ�����B

�@�ܓ��́A�ݗ��Y�Ƃ̈琬�̂��߂ɒ����ȑO�c��������Ƃ����S���I�ȑg�D�ł���B

�@������Z�N��������푈���I���ĕ��a���}��������ɐD���̎��v���}���ɍ��܂��Ă������B

�@�ꔪ�����i������Z�j�N�̔����q�D���̔��㍂����Z�Z�Ƃ���ƁA��O�i������Z�j�N�͓�܁Z�A����i�����O��j�N�͂Ȃ�ƈ���Z�Ɩ���{�ɏ㏸���Ă���B

�@�ُ�Ȃ܂ł̖��i�ł���A�����q�D���͍����ɂ����Đ��w�E�ː��ɂ��ő�O�ʂ̒n�ʂ��m�����l�ʂƂ̍���傫���Ђ��������̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�@�ƒn�͈ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�����ɂ��Ĉ��]�����}�����B

�@���N�l���A�d�v�A�o�i�g���@�����z����A���̖@���ɂ��ƂÂ��Ċe�n�̋@�ƒn�ł́A�V���ɒ������Ƌ@�ƉƂ���̂ɂȂ��đg��������A�e�������h�~���߂����Ă���������ł���B

�@�����q�ɂ����Ă͋㔪�i�����O��j�N�A�{�i�I�ɂ��̖��Ɏ�g��ł������B

�@���������͈ꔪ�㔪�i�����O��j�N�ꌎ�����A�W�U�n�≮�̋��s�������h�g����蔪���q�D���̒������Ɏ��̂悤�Ȑ\���o�����������Ƃɂ��B

�@���Ȃ킿�����q�D���Ɂu��ڒ��V�N�Z�k�V���j�n���ێ��p�j�K�Z�U���i���X�L�V�׃j�c�Ə�r�_���f���ցv���Ă���B

�@���̂��ߏ�ڂ����߂�̂ŁA��������Ɂu���^�U���Z�ڃ������v��o�c�c���N�ԋp�v�v�Ƌ����ԓx�ŐD���g���̒������ɔ������B

�@����ɑ������q�D�������������͒����ɒ������̒����甪���q�D�����Ljψ���I�o���A�����q�D���́u���p�j�փV�s�e�Ռ��j�t�v�Ƃ��ĉ��v�Ɏ��g��ł������B

�@����������͉����M�g���͂��ߎ��l�A�@�ƉƂ�������P���Y�ȉ����l�����N�l�ƂȂ��āA�����q�s��P���̐D�����Y�n��{�ꌧ�Z�S�l�ォ�����܂��������q�D�����Ƒg�����������邱�ƂɂȂ����B

�@�g���͈ꔪ����i�����O��j�N�܌��ɔF����A�������玖�Ƃ��J�n�����B

�@�g�����O�����Z�l�A�@���O�Z�Z��A�j�q�]�ƈ��Z�����l�A���q�O�Z�Z�l�𐔂����B

�@�g���̖ړI�́A�������Ƌ@�ƉƂ���̂ɂȂ��Ĕ����q�D���̑e��������h�~���邱�Ƃɂ��������A�����͈ꕔ�̋@�ƉƂ���A�ӔC���@�ƉƂ����ɓ]�ł��ꂽ�Ƃ��Ėҗ�Ȕ����N���Ă����B

�@�Ƃ���ŁA�����O�Z�N��ɔ����q�@�Ƃ��x���Ă����@�ƘJ���҂͂ǂ̂悤�ȘJ�������̂��Ƃɐ��Y�����ɏ]�����Ă����̂ł��낤���B

�@���{�͍H��@���ď����̂��߂ɍH��J���҂̎�����������A���̐��ʂ͈��Z�O�i�����O�Z�j�N�w�E�H����x�Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B

�@�����q�̋@�ƘJ���҂������̑Ώۂɂ��ꂽ���A����ɂ��ƁA�J���҂̐��͑��v�ꖜ��O�Z�i�j�H���l�l�A���H������j�ŁA��Z�Έȉ����������߂Ă���B

�@�J�����Ԃ͈��A�O���Ԃ���ꎵ�A�����ԂŁA�O������㌎�܂ł͌ߑO������ߌ㔪���܂ŁA��Z������܂ł͌ߑO�Z������ߌ�㎞�܂łł���B

�@�J���҂͎�Ɍj���i��������j�ƌĂꂽ����Ǝ҂ɂ���ďЉ�ꂽ�B

�@�������A�����Εs�����N�����̂ŁA�@�Ǝ҂ɂ��u�����q���@�ƐE�H�戵������Ёv������ꂽ�B

�@�ٓ���͑�̎O�N�G�����N�G�ŁA�����͎O�N�G����Z�~�O��A���N���Ŏl�Z�~�O��ł������B

206

�@���̌�A�O���̈ꂩ�甼���͑O�؋��̌`�Őe���Ƃ��Ă����B

�@�D���H��̍\���͑e���Łu���C�s�[���Ȃ���Ȃď���ɂ͚q�f�i�����Ɓj���Â��ׂ����̏L�C�������Ƃ��v�Ƃ����s�q���Ȑݔ��ł������B

�@��h�ɂ��܂���肪����A�u�r�������͏��~�����ɔԂɔ�����~�v���ĊԂɍ����Ă���A�Ȃ��ɂ͍H��̈ꕔ��Q���ɂ���Ƃ�����������B

�@��ɐQ��Ɏ����Ă͐r���s���ł������B

�@�D�����H�ɂ�鐶�Y�́A������ϕ��ʏ��H�œ��ȉ��A�Z���Ɉ�D�i�j�Ƃ��ꂽ�B

�@�ޏ������̌����痬���@�D��S�́A�D�@�̉������Y���ɒW���肢�����߂ĉ̂��Ă����B

�@���I�푈

�@�k�������i���Z�Z�N�j�����������Ƀ��V�A�͖��B�⒩�N�k���ɐi�o���Ă����B

�@���̌��V�A�̓쉺����ƁA�嗤�i�o��ڍ��������{�Ƃ��Փ˂��A���Z�l�i�����O���j�N��Z���A���{�̓��V�A�ɐ��z�����A���I�푈�͂����ɊJ�n���ꂽ�B

�@�����q���ł͓ɑ���̓����߂����������B

�@�O������A�\�����O�����́A���̊ۂ̏����������ӂ���Ȃ����q�w����o�������B

�@���̎��A�����q�w���ɏW�܂��������̗L�u�́A������O��ɏW�����Ĕ����q�������`���g�n�����B

�@��������Z�Z�]���ŁA��ɂ͒����ēc�h�g�i��ɕ��ђ蕺�q�j�A����͏����̉����p���Ǝ������̉��R�p�ꂪ�����A�����ܐl�A�R������Z�l�o�]�c���Z��l�����߂�ꂽ�B

�@�݂Ȕ����q�̖��m�ł���B�����`��͉����҂̑��}�E�Ƒ��̓����i����j�E��a���҂̑��Փ��ɏ]�������B

�@���̂悤�ȂȂ��Ɉ��Z�l�i�����O���j�N���ɔ����q���Ŏl�����̙����߂�������A����l�����������B

�@�ٔ������͎��ӂ̑��X�ɂ����Ă������ł������B������ł͍��R�l��o���҉Ƒ��~���Z���S���őg�D���ꂽ�B

�@�Ƒ������͉����҂̉Ƒ��̍������Ȃ������߂ɂ���ꂽ�g�D�ŁA���|�ʼn��W������A���̎�������Z�Z�Έȏ�̎҂ɂ͌��Ɉ�~�A��܍Έȉ��̎҂ɂ͌��܁Z�K��⏕���A�_��Ƃɂ��Ă͑g���Ŗ�����d�����邱�Ƃ����߂�ꂽ�B

�@�o������ɁA�Ƒ��ɂ��Č�ڂ̂��ꂢ�̂Ȃ��悤�ɂƂ����z���łȂ��ꂽ���̂ł���B

�@�푈�̓����͒���V���⍆�O�ɕ��ꂽ�B�܌�����A���{�R�̑��R�͒��N��芛�]��n�萴���̋�A����̂������A�����q�ł͂�����j���Ċ��s�s��ꂽ�B

�@�����Z���i�����O���j�N�܌����̓��{�C�C��ɂ����鏟���́A�O�Z���ɍ��O�Œm�炳�ꂽ�B

�@�G�͑��S�ŁA�G�i�ߊ��~���Ƃ����j���[�X�ɍ����͐������ꂽ�B

�@�����q�s�̒��ł����s����s���A�O�����s�m�����͎��Y�͏����`����\���Ĉ��A�������B

�@�����q���ɂ����铮���߂͈��Z�l�i�����O���j�N�̎l���ɑ����āZ���i�����O���j�N�ɂ͎O�l��ɋy�B

�@�쑽���S�S�̂ł͗��N�ɖ��B�̐��ɓ��Z�Z�l������ꂽ�B

�@���m����Ƒ��ɂ��Ă��莆�ɂ́A�푈�̖͗l�⒆���l�̐����̗l�q�����Ƃ��܂��ɋL����Ă���B

�@���I�푈�̂����ŗ����̍U���͂����Ƃ������������B

�@��n����̎莆�ɂ��ƁA���Z�������ŘZ�l���̐펀�҂��o�����قǂł���B

�@���I�푈�́A�����푈�Ƃ������A�ߑ�푈�̂��ߋ]���҂̐������|�I�ɑ��������B

�@�펀�҂͉E�\�������Ă���悤�ɔ����q�s��S�̂œ����푈���̘Z�E�ܔ{�ł������B

�@�펀�҂̑��V�ɂ͏�����e�����ƂɊ��Ă���B

�@�����푈�̎��A�R�v�Ōܑg��g�D���A����Ƃ��Ċ����X�v�ۍ쑠�͑�c�m�Ƃ��Đ�������@���A���Z���i�����O���j�N�O���ɂ͐�����w�Z�Ŏ��@����J�Â��Ă���B

�@�S���̊e���X���悤�Ȍ`�ʼn�����̂ł��낤�B |

|

�@���I�푈�͓��{�C�C��ŌR����̏����͌��肵���B

�@���Z���i�����O���j�N�����A�A�����J�̃|�[�c�}�X�ōu�b��������ꂽ�B

�@���̈ꂩ����̔�����Z����������܂ŁA�����q�Ǔ����w�Z�Ő험�i�̓W����s��ꂽ�B

�@������ɎO�����o�g�҂œ��I�푈��a���҂̈�e���ꓰ�ɂ������A�Q��҂ɐ[��������^�����Ƃ����B

�@�W����̊ϗ��҂͓ܘZ�l�l�A������ςȂ�Ɠ܁Z�l�ł������B

�@�푈���I���ƁA�o���������m�����X�ƋA�҂��Ă����B

�@�����q�̒�ԏ�ɂ͊M�����}���������݂����A���X�ł͊M���j���s��ꂽ�B

�@����ƕ���Ő�a���ҒǓ���e�����ŋ��s���ꂽ�B

�@�����q���ł͈��Z�Z�i�����O��j�N�O�������̔ފ݂̒����ɋɊy���ōs��ꂽ�B

�@���N��ꌎ�A���I�푈�ɂ��쑽���S���̐펀�E��a���ғ��l���̂��߂Ɍ�����тɒ����Ղ���쒬�̏�����ŋ��s���ꂽ�B

�@�ꖜ�l���̎Q��҂̂��߉��͗����̗]�n���Ȃ��������A�u�����X���Ïl�g�V�e���i���������j�m���G�v���Ȃ������Ƃ����B

�@���R�l��ƐN��

�@���Z�Z�i�������j�N�l���A���I�푈�̊M���j���e�n�ŊJ�Â���A�쑽���S�ł͒�����̌��݉^���������߂��Ă��鎞�A�A�ҕ��Z�����������q�R�l�c�̑n����������R���Q���s��ŊJ�Â����B

�@�����q�R�l�c�͂��̔N�̌܌��ɁA�����q�̑S������܋�ɕ����ĘA���̑g�D������A��ꌎ�ɂ͖��ђ��ő�����Â����B

�@���̂悤�Ɏ��R�����I�ɂ������������������ݒn�̍��R�l����̓����ɕ��������킹�邩�̂悤�ɁA�R�ɂ����Ă��ォ��̍��R�l�̑g�D�Â��肪�n�܂����B

�@���̔N�̓��ɖ��z�A����i�ߊ��̖��Œ�����ɒʒB�Ɓu�R�l�c�g�D�V��|�������v���B����ꂽ�B

�@����ɂ��ƂÂ��Ĉ��Z���i�����l�Z�j�N�܌��A�����q�R�l�c�͔����q���R�l�c�Ɖ��̂��A�K�͂��g���A�ݔ������v���邱�Ƃɂ����B

�@�����q�s��ɂ����Ă͍��R�l�c�̌����͒����P�ʂōs��ꂽ�B

�@��������R�l�c�́u�c���v�ɂ��ƁA

�@�u�{�c�̖ړI�n�R�l���_���ێ��V���͌݃j���b�����E�V䅓�~�q���c�R���w�p���u���V���V�e�n�������S�m���B���v�����ȃe�ړI�g�X�v

�@�Ƃ������A�c���̏����A����̗v�|�E�����E�ꏊ�͘A����i�ߊ��ɓ͂��o��A�Ƃ����悤�ɏ�ɘA���Ƃ̊W���d������Ă���B

�@�����������R�l�̑g�D��K�v�Ƃ���Љ�I�w�i�͉��ł������̂��낤���B

�@���I�푈��A���R�̓��V�A�̕ɂ��Ȃ��ČR����g�����v�悵���B

�@�C�R�͊C�R�ŁA���B�̗������߂�����ŃA�����J�����z�G���ƍl���đ匚�͌v������ĂĂ����B

210

�@���Ƃɗ��R�̌v��͕��͂��ꋓ�ɔ{������A�Ƃ������̂ł������̂ŁA����͘J���͂��Љ������������ƂɂȂ�A���{��`�ɂ��_���ɂƂ��Ă�����̉e���������ނ邱�Ƃł������B

�@�����ŗ��R�͕��𐧓x�������ݖ�N���O�N���N�ɏk��������Ȃ������B

�@���̌����ݖ�N���̏k���Ɛ펞�������̗\�����͊m�ۂɂ��Ȃ����̂����R�l��ł������̂ł���B

�@����Z�i�����l��j�N�A�鍑���R�l������ɔ�������ƁA�S���e�n�ɎU�݂��Ă������R�l�c�͂��̂��ƂɈꗥ�ɍĕҐ����ꂽ�B

�@���Ȃ킿�R�̎t�c�Nj�ƘA����ɂ��ꂼ��A���x���Ǝx���Ƃ�u���A�n���s���P�ʂŁA�S�ɂ͘A������A�s�����ɂ͕���A�厚�ɂ͔ǂ�u�����ƂɂȂ����B

�@���N��ꌎ�A���ʎq���R�l�c�͒鍑���R�l����q����Ƃ��ăX�^�[�g�������B

�@�����q�s��̑��X�̍��R�l�c�����ꂼ�ꕪ��Ƃ��čĔ������A�S���I�g�D�̒��ɍĕҐ�����Ă������B

�@���ň�����i�����l�܁j�N�Z���ɂ́A�쑽���S���A�����ē쑽�����A������������B

�@�ȏ�̂悤�ɁA���I�푈��ɍ��R�l��̑g�D�Â���͋}���ɂ����߂�ꂽ�B

�@����ƕ���ō��R�l��͐N�c�Ɩ��ڂȊW�������Ă������B

�@�N�c�����ڂ����悤�ɂȂ����͈̂��Z���i�����O���j�N�A���I�푈�̂��Ȃ��ł������B

�@�`���I�n���N�c�͎̂Љ���v�̒S����Ƃ��āA�N��܂��͐N�c�ɉ��߂��A���I�푈��ɑS���I�ȂȂ�������悤�ɂȂ��Ă������B

�@���R�l��͂��������N�c���u���̈�S�v�̊W�Ƃ��ĂƂ炦�A����Ɂu�����ɋy�v�ڂ��A�R���̎v�z�y�����悤�Ƃ����B

�@�����q�s��ł͐N��̑g�D�͑����݂���B

�@�ꔪ����i������l�j�N�㌎�ɐݗ����ꂽ��ːN����͂��߂Ƃ��āA�����Ȃ̒ʒB���o�����ȑO�Ɉ��̒c�̂��������Ă���A���̌����Z�i�����l�O�j�N�܂łɈ��g�̐N�c���݂���B�@���łɈꔪ�㔪�i�����O��j�N�A�����q�����ЂŁA���c���v����Ȃǂ������ĎO�����S�N��̔�����s���Ă��邱�Ƃ͒��ڂ���悤�B |

�N�c�̐���

�i�O��E��4�l�ƌ��E��2�l�A�R�X�̎҂͌��m�A�吳�����j

|

�@�����N�c�͔_��������̂ŁA�����q���͈�����i�吳��Z�j�N�܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ��B

�@�����̐V�����N�c�ɂ��ƁA�����Ă̐N�c�̂悤�ȁu���ƃn�S�R�x�O���T����_���d���W�e�W��j���p�A����o�V�ȃe���g�Z���v����͉߂������āA�����ς���Ƃɐ����o������ɂ�����Ă����B�g���p�A����o�V�h�̎���Ƃ͎��R�������̐N�����̑g�D���Âɔᔻ�������̂ł��낤�B

�@����A�w�Z������݂�ƁA���Z�Z�i�����O�O�j�N�Ɂu�w�Z�߁v����������A�V���Ɂu���w�Z�߁v�����z���ꂽ�B

�@����ɂ��q�포�w�͎l�N�ɓ��ꂳ��`������ɂȂ�Ƌ��ɁA��N���̍������w�͂Ȃ�ׂ��q�포�w�Z�ɕ��݂��邱�Ƃɂ��āA�`������̉����ɂ��Ȃ����B���Z���i�����l�Z�j�N�ɋ`������͎l�N����Z�N�ɉ������ꂽ�B

212

�@�������ċ`������E�N�c�E�����E���R�l���l���̕��݂̃R�[�X�ɂ̂���ƌR�����炪�ѓO���邱�Ƃ��킩��B

�@���̈�т����R����`����̃R�[�X�́A�����������吳�E���a�ւƈ�������Ă����̂ł���B

�@���씀�q�i���߂��j�Ɩ����㔼���̊w�Z���

�@�����̒n�ʂ��y������Ă��������̎���ɁA�����q�ɂ����ď��q����ɒ��ڂ��A���̊w�Z������A�����ċ���ɐ�O������o�҂������B

�@���씀�q�ł���B���씀�q�́A�ꔪ�O�i�Éi�Z�j�N�ꌎ�A�������A��V�̒����Ƃ��ĉ��쑺�ɐ��ꂽ�B

�@�Ƃ͑�X��l���S�ŁA���͖����̂͂��ߊw�����ƂȂ�A�Z���`�͍��n���Y�Ɩ����M���̎m�ł���A�����e�n�Ŏu�m�ƌ𗬁A���҂���Ă������A�ꔪ�����i�������j�N�ɎO�O�̎Ⴓ�ő��������B

�@���q�͂����m���̓������q�t�͂ɐi�݈ꔪ�����i�������j�N�ɑ��Ƃ��A�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�ɕ��̎��ɂ����Ɠ𑊑����邱�ƂɂȂ����B

�@���씀�q�����q�����ڍ����A��������������͈̂ꔪ����i������܁j�N�A�O��̎��ł������B

�@�V�_���ɗc�t���Ɠ����ɏ��q�Z��ݗ������B�����q���w�Z������ł���B�c�t���������q�ɂ����Ă͑������ł������Ƃ����B

�@���q�Z�́A�K��悭�X�^�[�g���A�ꔪ��l�i�����j�N�ɂ͐��k���œ�K�z�����B

�@�������Ԃ��Ȃ��s�i�C���}���A�܂��ɕZ�Ƃ�����@�ɒ��ʂ������A�㉇���g�D���ċꋫ��蔲�����Ƃ����B

�@���씀�q�͓��I�푈��A�폟�L�O���Ƃ̖�肪�N�������ɂ͊��S�ȍ������w�Z�̌��݂�i�����B

�@���܂��ܔ����q�ɕ{���������w�Z�ݗ���肪��N���ꂽ���A���q�͗��悵�ēy�n�E�����̊�t��\���ł��B

�@���Z���i�����l��j�N�l���A�{����l�������w�Z�i���s���쑽�����Z�̑O�g�j�����������B

�@���̂����ɂ͔��q�̊�t�ɂ�肻�̊�b���ł������Ƃ���L���ׂ��ł��낤�B

�@���q�͈���Z�i�吳��܁j�N�ꌎ�O���A���O�Ŏ��������B

�@�Ƃ���ŁA�����㔼���ɁA�����q����E�Ŏ��ڂ��W�߂��͎̂����L��w�Z�̔����q���ڊǂł������B

�@�L��w�Z�͈ꔪ���l�i�������j�N�A�@�ƉƐܓc�����q�ɂ��ܓc�w�Z�Ƃ��Ĕ��������B

�@�����͉��R�h�ɂ��������A��ɔn��h�Ɉڂ����B�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�̑�ŏĎ��������߁A�ꎞ�A�\���s��̊ω����Ɉڂ������A�ꔪ�㔪�i�����O��j�N�ɍ����R����؍ނ̊�t���A���݂̑�O���w�Z�̏ꏊ�Ɍ��݂����B

�@�Z�������̎��ɍ����R�̍u�����Ƃ��ėL��w�Z�ƕς����B�������o�c��ɂ�����������ڊǖ�肪�N�������A�w�Z�ƒ��̑o������^�ەS�o���A�����ԕ���������A���Z�Z�i�����O��j�N�ɒ��ڊǂɌ��������B

�@�L��w�Z�����ֈڊǂ���ĊԂ��Ȃ��A�������w�Z�̍Z���̉������s��ꂽ�B

�@�����q�q�포�w�Z�͑�ꏬ�w�Z�A����q�포�w�Z�͑�w�Z�A�L��w�Z�͑�O���w�Z�ƌĂ��悤�ɂȂ����B

�@�����q�̏��w�Z�̃i���o�[�X�N�[���͂����ɊJ�n���ꂽ�̂ł���B

�@���������̒����ύX

�@�]�ˎ���A�����q�͏\�h�ɂ킩��Ă����B�\�h�Ƃ́A�V���E���R�h�E�{�h�E�����s�h�E�����E�����h�E���؏h�E�����E�{���h�E�v�ۏh�E���V�c�h�E����h�E��쌴�h�E�n��h�E�q���h�̈�܂ł���B

214

�@�����ɂȂ�ƁA���̂����v�ۏh�Ɠ��V�V�h�������A����ɂ�����ċv�������a�������B

�@�v�ۏh�̋v�Ɠ��V�V�h�̓����Ƃ������̂ł��낤�B���݂̓��g���ɂ�����Ƃ���ł���B

�@�ꔪ�����i������܁j�N�ɁA�h���炷�ׂĒ��̌ď̂ɂȂ����B����ɐ�l���E�����R���E���q�����E�V���R���̎l���������A�����͍��v�ꔪ�ɂȂ����B

�@�Ƃ��낪�����̖��N�ɂ��Ȃ�Ɣ�n������Ēn���͕��G������߂��B

�@�n�傪�y�n���w�����A�o�L����ۂɎ����̋��Z�n�̖��̂����̂܂ܗp�������߂Ƃ����Ă���B

�@�Ⴆ�Δn�撬�͉��R�Ɣ����s�̓엠�ɂ��������i���݂̓쒬�E�V�_���E�����E����E�O��̈ꕔ�j�A���̑����݂̑剡���╽���̊e���ɕ��U���Ă����B

�@����Z�i�����l��j�N�A���̒������ђ蕺�q�́u�厚���n�S�����X�j��n�A���x�ᛖ�i�J���Y�A���b�e�厚�n�ԃ����́v���邱�Ƃɂӂ݂������B

�@�R�c�̌�A�����{�ɒ�o����A������i�吳���j�N�����ɒ����ύX�͋�����A��Z��������{�s���ꂽ�B

�@����ɂ��V���ɓ�㒬���ɂȂ������A����͎��̒ʂ�ł���B

�@���_���@�q�����@�V���@�����@�����@�O�蒬�@�����@���R���@�����R���@�{���@�������@�쒬�@�����@�����@��쒬�@�䒬�@�V�_���@��V���@���咬�@�������@���ؒ��@�{�����@�剡���@�������@���{�����@���g���@�Ǖ����@��l���@�c��

�@�V�����{�s�ŁA�n��Ƌv���̓��������Ă������B

�@�n��͗��j�I�Ȓn���ł���B���̗����ɑ㊯���~������u������O�ɂď�n�m�ÂȂǂ��肵�䂦�A�y�l���̂�����n��̂��鏊�Ƃ�����肱�̖��͋N���v�Ƃ����i�w���������}��x�j�B

�@���咬�̓��[���瓌�Ɉ�{�̓������тĒ��艮�̑O�ɒB���Ă��邪�A�]�˂̏����ɂ́A���̓��̗����ɑ㊯���~������ł������Ƃ�n��̒n���͏ؖ����Ă���B

216

�@���j�I�ɗR������n��̒n���͈�����i�吳���j�N�Ɏp�������Ă��܂����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|