|

��������������������������������������������������������������������������������

Home ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

�@��́@�����̔����q

�@�@1�@���q���{�̐����Ɣ����q

top

�@�������}

�@��������A��������{���Ɂu�������}�v�ƌĂ�镐��c���N�����B

�@�����Ƃ����̐����͑������Ӗ����Ă���A�K���������W�c�ƌ��肵�Ȃ��B

�@�����q���瑽���u�ˈ�т̉��R�}�A����𒆐S�Ƃ���������E��여��̐��}�A�������R���狷�R�i����܁j���ӂ̑��R�}�A����ɍ�ʌ���̒O�i���邢�͒O���j�}�A���ʓ}�A�����}�A��^�i�̂�j�}�̎��}�������邪�A��^�}�E���R�}�̑���ɓ앐���s�z�S�n���̓s�z�i�Â��A�ԁj�A�F�J�s�k��ʌS�R�����𒆐S�Ƃ������s�}�������������̂͂��̂��߂ł���A�܂��A�w����s�j�x�͂���ɒ����}�������u�����\�}�v�Ƃ������̂ł���B

�@�}�Ƃ́A�ꑰ���𒆐S�Ƃ����W�c���������A��c�̑����͕������̒����i������j�₻�̎����i������j�A���邢�͎��i���j���i�����j�Ƃ������A������⍲���錠���i����̂��݁j�E�����i����̂����j�ł������B

�@�s�ł����̂�����ʓ����ۊ։ƈȊO�̋M���A�c�������̒��ɂ́A�x�����߂ē����w��������҂������B�x�Ƃ͓y�n�ł���B

�@���i�ݔC���͐E�c�i�����ł�j���x�����ꂽ���A�J��������Ւn��q�Ȃǂ����L�n�����邱�Ƃ��\�ł������B

�@�����āA�C�������Ă��s�A�炸�A���̒n�ɓy������ꍇ�����������B

�@�ݔC���A��ɓ��ꂽ�y�n��q�̏��L�����m�ۂ��邽�߂ł���B�M���Ƃ��Ă̐����̂Ă��B

�@���ɁA�y���������̌̋��̒n���Ȃǂ𖼏�����B

�@�킪���R�}���{���͏��쎁�A���ꂪ�����鑽���̉��R�̉��R���Ƃ��Ĉꑰ�̐��Ƃ����̂ł���B

�@���쎁�Ƃ����Ώ��쏔���i���남���j�B����q�̕ʓ��A���Ȃ킿�Ǘ��҂ł���B

�@�U���i�ʂ��������Ċ��̂Ȃ��ҁj���쏔��������q�̕ʓ��ɔC�����ꂽ�̂͋�O���i������j�N�A����q�����q���璺�|�q�ɕғ����ꂽ�N�ł���B

�@���̍��A�����l�q���A�ő�̍v�n���ւ�������q�̓�{�ɂ�����l�Z�����v�[��������q�́A�����ő�̖q�Ƃ������B

�@�������́A���̎����̔w�i�ɕʓ����鏬�쎁�̐��͑���Ƃ�������ɋC�Â��̂ł���B

�@����́A��O���i�V�c��j�N�A���쏔��������ɏ��i�������B�������̍��i�̕⍲���ƂȂ����̂ł���B

�@���̍��A������̗����N�����B

�@������̗��Ɣ����q

�@��O���i��c��j�N�A������͌��R�Ɨ����āA�헤�̍��{���U�߂��B�����V�c�i�Ă傤�j�̗��Ƃ����B

�@������̕��킸����Z�Z�Z���A���{�R�O�Z�Z�Z��j�����B

�@����̗����A�͂��߂͈ꑰ�Ԃ̓���ł������B�₪�ď��傪��������A�������i�����您���j���̌��o���i�˂��Ɓj�Ƒ����S�i�̕��������i�������j�̑����ɉ�����đ嗐�ƂȂ����B

�@�u�����i���傤���j�}���i�V�A�Q���i����Ƃ��j�R�j���c�v�u������N�V�A�N�����i�����Ɓj���r�i�͂Ȃ́j�_�V�ÃJ�j�R�����q�k���o�@�F僦�n�i���イ�j�m�}�j�o�d�v�Ƃ���ꂽ���������܂ފ֓������n���B

�@僦�n�Ƃ͖{���A�n�̔w�œs�֍v�[�����^�ԉ^���Ǝ҂ł���B

�@�ނ炪�I�N���A�v�[����D���A���ɂ͖��O�̏W�c�I���R�̒��j�ɂȂ����B

�@�����̒����͂܂����������A���{�̗͂͒n�ɂ������B�����Ƃɂ��������g�i���Ԃ����j�����ɂ͓��ɌS���Ƃɂ��������A���ꂽ���������Ƃɖ߂����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���������w�i�̂��ƁA������̗��͋N�����B

�@��������ɐł��������g�p�̂Ȃ����h�̂悤�Ȕ_���ɂƂ��āA����͈��̉p�Y�ł������B

�@�����q�s�����i�����j�n��̗͐ɂ͏��喾�_�Ђ�����A����ɂ��Ă̓`��������̂ŏЉ�悤�B

�@�V�c�̗��̂���u����Ƃ����v�Ƃ����m�点�ɋ삯���悤�Ƃ��āA�����������Ă���Ă�������l�������B

�@���������哢���ƕ����A���̑��𓊂��̂Ă��B

�@���̟����u���������v�ł���A������߂Ĕn���Ђ�܂킵�i���Ԃ��j�ʼnƂɖ߂����̂ŁA�����Ɂu�q���}���V�v�Ƃ����n���������Ƃ����̂ł���B

�@���āA�V�c�̗��肵���͓̂����̍����A�����G���i�U�����j�╽�吷�ł��������A��������쏔�����A������o��������A�������n���ɋ��͂����B

�@����́A�n�������𗘗p���āA�n�������������̂ł���B

�@�����āA�����G���͍��܂Œ�����������L���Ă������i�i�����j�ɓo�p�����B

�@�����́u���������v��u�q���}���V�v�̖����A���̂悤�Ȓ����M���̉��_��ɂ̂����n�������ɑ��鎸�]�̐��Ƃ݂邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B

|

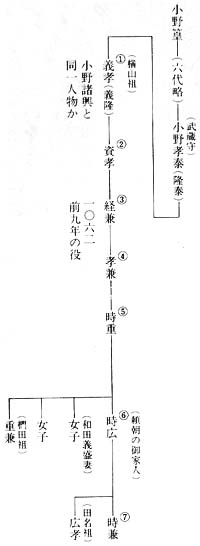

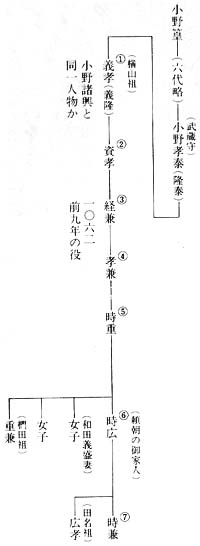

���R�����{���i�����R�����j

|

���R�}���n�}

�i���R�}�ɂ͞��c�E�c���̂ق�

�����̎x�������邪�A

�{���W�ȊO�͏ȗ������j

|

�@���R�}

�@�������}���A�ő�̋K�͂��ւ������R�}�̊J�c�͕��������̊w�҂Ƃ��Ēm����Q�c������i�����ނ�j����ڂ̎q������F���i���ׁj�ł���B

�@�F�ׂ͕�����Ƃ��ĉ����A�����q���ӂ��J���B

�@�l�N�̔C��������ɂ����ɓy�������B�@�F�ׂ̎q������`�F�i�`���j�ŕ��������i�܂��͌���j�ƂȂ�A���R���𖼏�����B���R���Ƃ������̏����ł���B

���̎����͋�O�Z�`��l�Z�i�����E�V�c�j�A�܂蕽����̗�������Ƃ���Ă���B

�@�܂��A����q�̕ʓ����쏔���Ɖ��R�`�F�̑��݂��ۂړ��ꎞ���ł��邱�Ƃ���A���쏔�������R�`�F�𖼏�����̂ł��Ȃ����A�Ƃ̐��������܂��̂ł���B

�@���̉��R���̋��ق͂������ł͂Ȃ��B

�@�����R���̔������_�_�Ћ������u���R�}�����n�v�Ɏw�肳��A�߂��̖��ɂ́u���R�����{���v�����B�m�͂Ȃ����n�����琄���Ă��̎��ӂ��`�R���̔��W�ɏd�v�ȈӖ��������Ă����̂ł��낤�B

�@���R���͑���d�˂邱�Ƃɓy�n���g�債�Ă��������A�ł�Ƃ���邽�߁A���c�c�𖼖ڏ㓡�����Ɋ�i�����B

�@�����Ă��̍��A���݂̔����q�s�����������s��тɂ����đ��݂����Ɛ��肳���ۊ։Ƃ̏��́��D�ؓc���̑���ɓ������A�ƍl�������B |

�@���̑D�ؓc���̎��ۂ̌o�c���������Ă����̂́A�����܂ł��Ȃ����R���Ȃǂ̓y���ł������B

�@�ނ�y���͖��ڏ�A�����ɑg�ݍ��܂ꂽ�����n�𒆐S�Ɏ��Ȃ̖��������c�Ƃ��A�݂�����͖���ƌĂꂽ�B

�@���R���͂��Ȃ킿�A���R���̖��c�ł���B����͎����̗���Ƌ��Ɏ��q�̂��ߕ�������B���m�̔����ł���B

�@�������Ċe�n�ɎU�݂����ꑰ���c�����ĕ��m�c�̐����ƂȂ�B���R�}�����̈�ł���B

�@�����q�����킢�ł����A�D�ؓc���̑����i���R�����܂܂�Ă���j�ŕ��m�c�ƂȂ����Ƃ����Ă悢�ł��낤�B

�@���R���O��ڂ̌o���́A�O��N�̖��i��Z�܈�`�Z��j�ɂ������ꑰ�𗦂��A�����̓����A�����`�̌R�ɂ͂��Q�����B

�@�G���A������C�̎��l���Ƃ����̂͂��̎��ł���B�Ȍ�A���R�}�͗��A�����̗^�}�ƂȂ����B

�@�ی��̗��i���ܘZ�N�j�ł́A���R�}���͂��߂Ƃ����������}�n�̖ʁX�����`�����̎�͂��߂�قǂł������B

�@�������A�����̗��i���܋�N�j�ŋ`�����s���ƕ����̐����������B���������܂������m�s���̈�ƂȂ����B

�@���m���E�m�d�E�m�͂Ȃǂ��������̍��i�ł��������A������y�C�i�悤�ɂ�j���i�ŕ������ɂ͕��C���Ă��Ȃ��B

�@�]���āA���n�̎x�z�͍ݒ����l����ݒn�y���ɔC����Ă����B���Ȃ킿�A�����x�z���Ƃ����ǂ��A�ݒn�̕�������c�͒����ɗ͂�{���Ă����̂ł���B

�@�����͋��ɂ��āA�������̐������قړ��P���Ă���A���m�Ƃ��Ă̐V�������ꂩ��̐����@�\���̑n���͂Ȃ����Ȃ������B

�@�����́A����ł͕��͂����̂݉��\�ȏ��Ƃ�������������A����E�M���E�Ў��Ƃ������Ñ㐨�͂Ƃ��a瀂��N�����B

�@�܂��A�����ȊO�̕��m�A�Ȃ��ł������ւ̈����ɂ͌��������̂��������B�������ĕ��������́A�ꑰ�ȊO�̂����鐨�͂�G�ɂ܂킷���ƂɂȂ����B

�@��ꔪ�Z�i�����l�j�N�l���A�������̂����߂Ō㔒�͏�c�̍c�q�A�Ȑm���i�����ЂƂ����j�͕��������̞����Ƃ��A�����̌����̖I�N���Ăт������B

�@�Ȑm���A�����͌��ǔs���������A�e�n�ɎU���Ă��������̌��N�𑣂����ƂƂȂ����B

�@�ɓ��̗��l�A������������������̂����̔N�����̂��Ƃł������B

�@���Ԃ�Êς��Ă������R�}�E���}�Ȃǂ̕������m�c���r�����痊���R�ɉ����A���̊���ɂ͖ڊo�܂������̂��������Ƃ�����B

�@���Ƃ��A���R���L�͋`�o�R�ɏ]���ďo�w�������A���z�i�Ђ�ǂ育���j�̍���ł̗͐�̗l�q�́w���ƕ���x����u�◎���̎��v�ɍ��i�́j��B

�@������n�߂ĎO�Y�A���q�A�����A�����}�ɂ͒��ҁA���ʁA����o�A���R�A���}�A�Ԋ��i�Â��j�}�A�����Ď��̓}�̕��i����́j�ǂ��A�����݂ɗ��ꂠ�ЁA���߂����Ԑ��͎R�������A�y����Ӕn�̉��͗��̔@���A�ˈ�ӂ��͉J�̍~��Ɉق炸�B

�@���͔��蕉���Đ키�҂�����A���͈����g�݁A������ւĎ��ʂ������A���͎���Ă����ւĂނ�����������A������������A���Âꌄ����Ƃ��������肯��B |

�@���q���{�Ɖ��R�}

�@�����͕�����ł�����ꔪ���i�������j�N�A�㔒�͏�c�ɐڋ߂��ė����ɔ������Ђ邪��������`�o�A����ѕ����c�}�̒Ǖ��i���ԁj�������Ƃ��č����Ƃɑ��Ǖߎg�i�������Ԃ��A��̎��j���A�����E���̂ɂ͒n���̐ݒu���苖���ꂽ�B

�@�����Ĉ�����i���v�O�j�N�A�����͐��Α叫�R�ɔC�����A���q�ɖ��{�������A�����̍����n�Ƃ����B

�@�������āA�]�˖��{���I��܂Ŏ��Z�Z�N�ɋy�ԕ��Ɛ������n�܂����̂ł���B

�@���{���͂̊�Ղ́A���R�����Ǝ�]�W�ɂ���֓���Ɛl�ł���������A���ɂ��̐g���d�����B

�@���Ȃ킿�A��Ɛl�̓y�n�̗L����ۏ��i���g�j���A�M��������ΐV���ɏ��̂�^���A�܂��L�͌�Ɛl����삻�̑��ɔC�����B

�@�����̌䉶�ɑ������A�������Ɛl���Ζ����`���Â����Ă����B

�@���R�}�̉��R���L�͌R���ɂ��A���R���̏��̂����g�����Ƌ��ɁA�W�H���̎��ɔC�����Ă���B

�@�܂��A���R���̏����Ƃ��銁���i���́A�쑽���S���������q���ɏ��̂�^����ꂽ�B

�@�������q�����̔����_�Ђ́A�����i�����߉������{�����������Ɠ`�����i�w�V�ҕ������ɋL�e�x�j�B

�@���}�̕��R�G�d�͓��S�����R�̒n���A���R���̈ꑰ�̞��c�������S�����R�����c�̒n��ۏ���Ă���B

�@�������āA�����q���Ӓn��́A���������̏��ݒn�ł��銙�q�̖h�q��n�̈�Ƃ��Ȃ����B

�@���q�X��

�@�����̏��ݒn���q����������̌Ó������q�X���Ƃ��A���q���ҁA���q�݂��ȂǂƌĂԁB

�@�u�������q�v�Ƃ����Ƃ��R�p�H���Ƃ��Ă����p����A�����ɒ����ȌÐ���`�����c���Ă���B

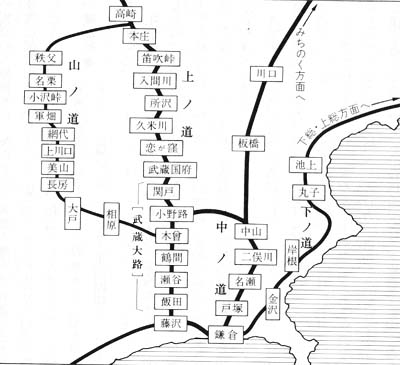

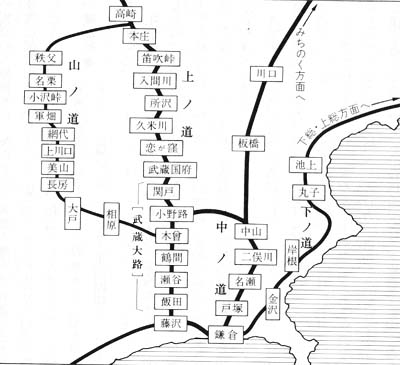

�@�哹�́A���̎O���[�g���w���B����������{�ɂƂ��Ă̍ŏd�v�n�ł��镐������ʉ߂��Ă���B

�@���Ȃ킿�A

�@�@���q���珬�R�c�i���c�s�j�A�ˁA���{�͌��i�{���s�j�A���P�E�i�������s�j�A�v�Đ��i�����R�s�j���o�ď�B��������m���i���̂����{���ӂ܂ł���H�Ƃ������j�A

�@�A���q����ߌ��i���l�s�ߌ���j��ʂ��ĉ����E�㑍�i��t�����ʁj�֏o�鉺�m���A

�@�B���̗����̂قڒ��Ԃ𑖂�A�{���ŏ�m���ɍ����钆�m���B

�@�����q�s���ʂ銙�q�X���͂���烁�C�����[�g����͂���Ă������A���c�s�ӂŏ�m���i������H�j�ɐڑ����Ă����B

�@�e�n�ɓ`�����銙�q�X�����A���̂悤�ɂǂ����Ŋ��q�e���Ƃ��A�}���i���ǂ��j�A�����Ď哹�ɂȂ����Ă������̂ł��낤�B |

���q�X�����}

|

�@�����q�Ɏc����̂Ƃ��Ď��̃��[�g���L���ł���B

�@��������H�쉺���Ĕ���A�R���i���������j�E�M�E������ւĎs��̌ˑ�E���{�E���i�ɂԂ����j�A���h�A�O���݉ƁA��˂����Ē��c�s�ؑ]�A�ߊԂ��畐����H�ɒʂ��邱�̓��́A��m���̎}���ł���A���q�X���R�̓��Ƃ��Ă��B

�@���Ƃ��A��쒬�̌ˑB

�@���d�����q�w�k���������܂��A�Ɍܓ��s�X���s���̃o�X�ɏ��A��쒬�̓����܂��͎R��ō~���B

�@�ˑ������n��ƌˑ֏o��B���̌ˑ�ʂ鏬�a�̂��Ƃ�n���̐l�́A���R���ƌĂ�ł����B

�@���Ȃ݂ɁA��������ʂ��m���ɂ����R�d���ɂ܂��`���������B

�@�������s�����E�ɂ��铌���������킢�̏d���ƗV���g���i�����Â܁j�Ƃ̔ߗ����X���i���������A�V���j�`���Ȃǂ͂��̑�\�I�Ȃ��̂ł��낤�B

�@���Čˑ����ւ�����A�n���A���Ƃ����������i�����ȁj�������R���֏o��B

�@���͔n�p���A�܂�`�n�̌��n�A���p�n�ł������Ƃ����B

�@�n���i�܂��߁j�͌��̂��߂̔n��ǂ�����ł������ƌÏ���n���͂����`����B

�@���R������k���ɂ����邠����ɏ�h�A���h�Ƃ������u�h�v�̖��̂��n�����c���Ă��邱�Ƃ�A�����A�h���{�݂Ƃ��Ă����p���ꂽ�������@�����̓��ɉ����ĕ��z���Ă��邱�ƁA����ɁA���q�킫�݂��̂��ƁA�퍑����̂�����瓹�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�H���p�ꎁ�̏��������Q�Ƃ��ꂽ���@�i�����V���Ёw�����̗��j�U���x�j�B

�@�a�c����Ɖ��R���̖ŖS

�@�����������Œ��Â��Ă������{���̌��͍R���́A�����̎��Ƌ��ɕ\�ʉ����邪�A���̂��Ƃ͔����q���ӂɒ��ځA�[���ȉe����^����B

�@�k�����̉��ɂ��A�����̏��i�����i���═�����m�c�̏d�����R�d���̖d�E�Ƃ��������j�I�������N��B

�@���̂����A�킪�����q�s�ɏd��ȉe����^�����̂��A�����ʓ��a�c�`�����������Ĕs������Ƃ����A����O�i���ی��j�N�̘a�c����ł���B

�@�`���̍Ȃ́A���R���L�̖��ł���B���R���͓��R�̂悤�ɘa�c���ɖ��������B

�@�����A���ǂ͔s��B���R���L�̎q�A�����͓����̗����E���c�i���ʂ����j�E�c���i���ȁj���ꑰ�O��l�Ƌ��ɁA���̘Y�]���]����Ƃ̎��𐋂����B

�@���������ɋ����Ĉȗ��A�������m�c�̗Y�Ƃ��Ă��̖����͂��Ă������R�}�͖����Ƃ��ɖŖS���A�����i���R���j�͐V���ɖk�����̐��͎҂ł����������ʓ���]�L���ɗ^����ꂽ�B

�@���̔N�����ɁA���R�������]���ւƗ̓y����������R���͈̔͂��u�����u���v�ɂ݂Ă݂�Ǝ��̒ʂ�ł���B

| �@�u���ی��N�i�a�c����̔N�j�̋L���ɏo�ÁA�M�ؗ̓����A���A��M�A���M�A���R�A�x�V���A�z��A����A��ˁA�����\���A�R��̓��{���A�����q���R�\�h�A��l���A�����R�A�V���R�A�q���A�U�c�A�R�c�A�㞭�c�A�����c�A�����A�Бq�A���R�A�㑊���A�������A�������A���c�A��D�A�㒷���O�\�l�������R���Ƃ����B�v�i�w�����q�s�j�x�����j |

�@�Ȃ��A��]�L���ɂ͘Z�l�̎q������A���ꂼ�ꕃ�̗̒n���p�������A��j���L�͉��R���ƎR�`�����䏯���p�����A���䎁�������B

�@�̂��ɍL�����J��ƂȂ钷�䓹�L�̑c�ł���B

�@�����q�s�ɊW���[���͉̂��R�}�Ɛ��}�ł���B

�@���}�ł͗R�䎁�A���R���Ȃǘa�c����ɎQ���������A������͎Q�������Ɖ^��ۂ����Ƃ����B

�@����ǂ��납�A��������ɂ��������ɉh���A���������i�N���i��O��l�`��l�j�ɂ͌o�ϗ͂ɂ��̂����킹�ʌo���Ƃɍv������܂łɂȂ��Ă���B

�@���܁A���ʎq�s������ɂ��������w�Z�����̒ʏ́u�V�����ʑ�v����������ِՂƓ`����B�����āA���̒n�����b�Ǝv����傫�Ȑ����@���ꂽ���ƂȂƂ���A�������������ِՂƍl�������B

�@�@2�@�������{�Ɣ����q top

�@���q���{�̖ŖS�ȍ~

�@���q���{�̎����Ƃ��Đ������������k�����́A�����̌�A�ɒ[�ȍ������蜂����B

�@�܂��A�����̌��ɂ�������炸���{���牶�܂�^�����Ȃ�������Ɛl�̊Ԃɂ́A�k�����ɑ��鋭���s���������Ԃ��Ă����B

�@���̎��A����V�c�𒆐S�Ƃ���{���M���͐����̒D����˂炢�A�����̌v������ĂĂ����B

�@����Ɍĉ������͓��̓y����ؐ����i�����̂��܂������j�A�L�͌�Ɛl�̑��������A�V�c�`���ɂ���Ĉ�O�O�O�i���O�O�j�N�A���{�͖łԁB

�@�������Č���V�c�𒆐S�Ƃ������Ɛ����́A�ꎞ�I�ɕ��������B���ꂪ�����̐V���ł���B

�@�������A����݂͂������̌��Ɛ����Ƃ��������B

�@���q���{�͖ŖS�������A���E�n���Ȃǂ̕��Ɛ��͂͌��݂ł���A��삽���͗̍����̂����镐�m�����Ȃ̌n�ɑg����悤�Ƃ��Ă������A�܂��A�k�����ɑ���V���ȓ��������߂Ă����̂ł���B

�@���̂悤�ȏ�ɑ���F���s���̂܂܃X�^�[�g�����V�c�{���M�����S�̌����̐V�����i������͂��͂Ȃ��A���������̔����ɂ��킸����N���܂�̒Z�������ŏI�����B

�@����V�c�͓�̋g��֑����i�쒩�j�A�V���ɕ��ƎЉ�̓����ژ_�i������j�����͋��s�ɕʂ̓V�c�i�k���j�����Ă��B

�@�������Ė�Z�Z�N�ɋy�ԓ�k�����オ�n�����B

�@���q�{�̐ݒu

�@��O�O���i�����O������j�N�A���������͋��s�̓�����q�ɖ��{���J�����B

�@�쒩�Ƃ̑R��A�����̍����n�����s�ɒu������Ȃ������̂ł���B

�@�������A�L�͎��E�n���E�y����̎x�z���łȊ֓����ł����A���q�ɖ��{�o�����Ƃ��A���{�̕��g�Ƃ������ׂ����q�{�i�֓��{�j��ݒu���A�֔��B��b��E�ɓ���Z�������E�x�z�������B

�@���̊��q�{�̍ō��ӔC�҂��֓��Ǘ̂Ƃ����q�䏊�i�̂��Ɋ��q�����A�ȉ������ƌĂԁj�Ƃ����A�����̎��j������Ă��B

�@�܂��A�ꑰ�̏㐙�����������i�̂��Ɋ֓��Ǘ́A�ȉ��Ǘ̂ƌĂԁj�Ƃ��Č�����⍲�������B

�@���R�͂��̊֓���Z�����i�����E���́E���E����E�헤�E�㑍�E�����E���[�E�b��E�ɓ��j�ɑ��āA���̔C���A���{���̂̒m�s���ȊO�̂��ׂĂ̐����͊��q�����ɔC���Ă����B

�@���̂悤�Ɋ��q�{���傫�Ȍ����������Ă������Ƃ́A�₪�Ċ��q���������s�̏��R�ƂƑΗ��A���e�̑����ɂ܂Ŕ��W���錴���Ƃ��Ȃ����B

�@����A���q�{�NJ����̊֓��ɂ͊��q�ȗ��̏����������ꂼ��̗̒n���������Ă���A���͐Z����_�����q�{�Ƃ͑Η��E�h�R���J�Ԃ����ƂƂȂ�B

�@����ɁA���q�{�����̊m���������āA�֓��̐����͂��悢�敡�G�̓x�������Ă����̂ł���B

�@�㐙�T�G�̗�

�@�㐙���́A���ꂼ�ꊙ�q�ɂ����鋏��̏��ݒn�Ɉ���ŎR���A�����i���ʂ����j�A��J�i��������j�A�l���i�����܁j�̎l�Ƃɕ�����Ă����B

�@�����l�Ƃ͓����㐙���Ƃ͂������̂̈ꖇ��ł͂Ȃ��A�����ΑΗ����A�������H�i�́j�ވÓ����J�Ԃ��̂ł���B

�@��l���i���i���j�N�A�����Ƃ���o���㐙�����i�@���T�G�j�͌����ƉƐl�̏��̖v�����Ō������������Ƒ����Ċ����E�����C�B�����͌�C�ɂ��Ƃ����낤�Ɍ����Ƃ̃��C�o���R���Ƃ̏㐙��������Ă��B�Ȍ�A�����Ƃ̑T�G�ƎR���Ƃ̌���A���������͂��Ƃ��ƂɑΗ�����B

�@�܂��A���s�ł����R�E���߂����ČZ�`���i���R�j�ƒ�`�k�̑������N���Ă����B

�@��p��A�`�k�͊��q���������ɕs�������T�G�ɖd�����������B����A�T�G�́A���q�����E���˂���Ă�������̏f���������~�ɓ������������Ɉ�������

�@��l��Z�i���i��O�j�N�A���ɏ㐙�T�G�E�����͌��������E�֓��Ǘ̏㐙�i�R���j������P�������B

�@���ꂪ�㐙�_�G�̗��ł���

�@���̗����P�Ȃ銙�q�{�����̌��͑����ŏI�炸�A�֓��̑嗐�ƂȂ����̂́A���̑����ɏ��R�̒�A���q�����̏f���A����ɐ�t������ʋɂ�������喼�N���X�̍����������������ł���B

�@�s�ӂ̏P���ɂ��A���������i�����j�A�����i�R���j�͊��q����x�͕��ʂ֔s���������A���R�̒�A�`�k���W������厖���Ƃ݂����s�́A�x�͂̎�썡��͐��A�z��̎��㐙�[����ɏo���𖽂��A������x���������B

�@���̂��߁A����ł͏����������G�������ɔs��A��l�ꎵ�i���i��l�j�N�ꌎ�A�����i�T�G�j�͊��q�֔s�������E���邱�ƂƂȂ�B

�@���āA���̎������̓y���E���̎�w�͂ǂ��Ή������ł��낤���B

�@�Ꝅ�i�������j�̓���

�@���̍��֓��e�n�ɎU�݂��Ă����Q���y���́A�����Ă̌����I�ȓ}�̂܂Ƃ܂肩��A�n���I�Ȑ��i�̋����Ꝅ�Ƃ����d�g�݂ւƕҐ��ւ����������B

�@�Ꝅ�Ƃ͝��i�݂��A���育�Ɓj����ɂ���Ƃ����Ӗ�����A��v�c�������n�����̎�̏W�c���w���B

�@��ܐ��I�͂��߁A���i�̍��̊֓��n���̈Ꝅ�ɂ͔����Ꝅ�i���j�A���B��Ꝅ�i�����j�A�㑍�{�Ꝅ�i�㑍���������j�Ȃǂ������ł���B

�@��̎�ɐ��������Ȃ������������}�n�̑����y�������͗����W�U���d�˂A�������̈Ꝅ�����������悤�ł���B

�@�����n���Ŋ����̂ɕ��B��Ꝅ�ł���B

�@���B��Ꝅ�Ƃ͓앐���̈Ꝅ�ł���A�������̓암��тɕ��z�����Q�����m�̏W�c�ł���B

�@���R�Q���i�݂���j�����⊁��������ڂƂ��āA�R��E�͌��E����E�R��E�t���̏��������̂悤�Ȓn��I�W�c�ɉ�����Ă����B

�@�ނ畐�B��Ꝅ�̘A���́A�͂��ߎ����i�T�G�j���ɂ����B�������`���s���Ƃ݂��A�����܂��������ɐQ�Ԃ����B

�@���̂悤�Ȃ����g�̑��������Ꝅ�y�̐g��ł��������A�u�ꏊ�����̒n�v����邽�߂ɂ͎~�ނʍs���ł������B

�@�Ꝅ�ɂ��āw�����L�x���u�R�i�������j�m�����j���e���n�G�g���i���A���n���i���j���m�����x�V�v�ƋL���Ă���B

�@���̑T�G�̗��œ�Ꝅ�̓��ڊi�A���R�Q�͓����E���������͊��q���������̂��Ƃł̌��ɂ�鉶�܂Ƃ��āA�Y�E���������u�����������v���܃��N�ԖƏ����ꂽ�B

�@�����Ƃ͔N�v�E�J���ȊO�̕��S���w���B

�@�����ł͑d�łƂȂ錻�n�̐��Y���̂��Ƃł��낤���A��̓I�ȕi�ڂ͂킩��Ȃ��B

�@�Ƃɂ����u�����������v�̌܃��N�ԖƏ����g����߂������B��Ꝅ�́A�D�ؓc���̔N�v�܂œ����̗̎��i�������j�֏�[���Ȃ��Ȃ����B

�@�������헐�́A�D�ؓc������j������������Ă����̂ł���B

�@���������Ύ�

�@���̐헐�œ�Ꝅ��g�D���đT�G���Ɛ�����̂����������Ύ��ł���B

�@��Ύ��Ƃ��Ă͂����Ꝅ����������́A�ނ���j�����Ȃ��痘�p����Ƃ������`���Ƃ��Ă����ӂ�������B

�@���Ƃ��A��Ꝅ�ɂ��D�ؓc���̉��̂ɍۂ��Ă��ϋɓI�ɖٔF�����Ƃ����v����̂ł���B

�@��Ύ��͖ؑ]�`���̎q���Ɠ`���A�M�Z������̏Z�l�ł������B

�@���̑�Ύ��������̗��j�ɓo�ꂷ��̂́A��ΐM�d�����q�{�̊Ǘ̏㐙���ɑ����A��O�ܘZ�i�������j�N�A���ԁE�������S�Ɉ�O���̒n��^�����A�����ڑぁ����ɔC������Ă���̂��Ƃł���B

�@�Ȍ�A���d�E���V�ƈ�ܐ��I�O���܂ŎO��ɂ킽���ĕ����ڑ��i����j�𐢏P����B

�@�M�d�͊Ǘ̏㐙�i�R���j�����̂��ƂŎ���ƂȂ����̂ŁA���R�A�R���h�ɑ����Ă����B

�@�]���Č����̎��エ�������ߏG�̗��ɂ́A�R�����������ɂ����͎̂��R�ł��낤�B

�@�]���ĕ��B��Ꝅ�̕ϐ߂͎����Ύ��̒����͂̂�����ł��������B

�@���̍��̑�Ύ��̋��ق́A�͂����肵�Ȃ��B

�@�ʐ��ł͐������S��{�̒n�Ƃ���Ă��邪�A��ʂƂ����������A��{���ɂ��u��{�_�Ёv���Ɓu�剮�~�v���������Ĉ�肵�Ȃ��B

�@��O���l�i������j�N�A�M�d�͋��������������R�ɏ��z���i���R��Ƃ��ĉ���Ƃ������j�A�����Ɉڂ����B

�@���܁A�����������R�ɓy�ۂƞe�`���킸���Ɏc���Ă���B

�@�Бq��ƍL����

�@��Ύ��̐��R�ւ̈ړ]��܂��Ȃ���O��Z�i�N����j�N�A��]���̏��q�Ƃł��钷�䓹�L�́A���R�����R�c���ɍL�������������A���̓���Бq�̒n�ɏ��z���Бq��Ə̂����B

�@�L���������͑�]�����ِՂƓ`���A�]���A��]�L������̑��A��]������t�e�̍L�����J����A�܂���]�t�e�̕Бq�z������Ƃ��Ă������A�ŋ߂ł͒���ꑰ�̑��݂��N���[�Y�A�b�v����Ă����B

�@����ɁA���䓹�L�͑�]�t�e�̒��q�Ƃ������������āA�����ɂ킩�Ɍ��ߓ�̂ł���B

�@�Ȃ��A�Бq��̂��̌�̂��Ƃł��邪�A���䓹�L�̒u�ʂ̖��i�R�`���j�ɂ�����ΈɒB��ɍۂ��Ă̐펀��A�p�鉻�����Ƃ��������F���Y���̐����Љ�Ă����B

�@������ɂ���A���q�{���o�b�N�Ƃ����R���㐙�h�̏d����Ύ��̑����e�n�ւ̐��͟����E����������̗���ł������Ƃ����悤�B |

�L����

|

�@���q�{�ŖS�Ɗ֓�����

�@���̊��q�{�ł͓����R�������퉻���Ă���A�܂��A���q�����͋��s�i���R�E�j���˂炤�Ƃ��������G�ȏ�ɂ������B

�@�������ċN�����i���̗��i��l�O���`�O�ぁ�i����Z�`���N�j�Ŕs�ꂽ�������������͗��N���E���A���q�{�͖łB

�@���̌�A�֓��ɂ����鑫�����̒��S���͂�K�v�Ƃ��Ė��{�́A���E���������̎q�A�����������Ƃ��Ċ��q�{��������B

�@���������́A�₪�ĎR���E��J���㐙���ƑΗ��A��l�܌��i�N����j�N�A�{���E���{�͌��Ő�����B

�@�R���㐙���ɑ����Ă�����Ύ������̍���ɉ����[�d�͓����B����ɂ�����Ǘ̏㐙���̑�s�ł���B

�@�������A���q�������������̍s���𒆉������ɑ���d���Ƃ݂����{�́A�x�͂̎�썡��͒��ɁA���������𖽂��A���㐙���������������B

�@���������͕{������A��t���𗊂艺���É͏�ւƓ�����A�����������Ƃ������߈Ȍ�̐������É͌����Ƃ����B

�@�����ۂ����{�ł́A���R�`���̒퐭�m���ґ������֓��ɉ������B

�@�������A���m�͍r�p�̊��q������A�ɓ��̖x�z�i�B�R�j�Ɋق�����A�֓��̂��Ƃɂ��������B

�@���ꂪ�É͌����ɑ���x�z�����ł���B

�@�₪�āA�R���E��J���Ƃ��Η�����ƁA�֓��͌É́E�x�z�������A�R���E��J���㐙��������A�������ꑫ��ɐ퍑����ւƓ˓������B

�@���āA��Ό��d�͂��̕��{�͌�����̎O�N��̈�l�ܔ��i���\��j�N�A���R����̂č�����ֈڂ����B

�@��J�㐙���̉ƍɑ��c�����i�������ē���j���]�ˏ�̒z��ɂƂ肩���������N�̂��Ƃł���B

�@��Ύ��̑������R���㐙���̖{���A��썑�����̑O�������ɂ́A���R�邪�Ӌ��ɂ���߂��Ă����̂ł���B

�@������͍��z�A���Ƃ������B������Ƃ��̎x���H��Ƃ̍����_�̂����A���Z�u�˂̖k���Ɉʒu���Ă���B

�@�W����Z�Z���[�g����A�������Z�A��k���Z���[�g���قǂ̕��n���{�ېՂł��邪�A���͉��̂��Ƃ͂Ȃ����n�ŁA�u�˂Â��̔������d������ȗւ̐Ղ������̖ʉe���킸���ɂƂǂ߂Ă���B�@����������ɓ����̍ō��̃C���e���������˂Ă����B |

|

�@�����l�̗��V

�@�������K�ꂽ��l�͋��s����@�̖�ՂŏC�����̌����ł����������y�@�i���ゲ���j�ł���A������l�͑T�m�̖����W���i���イ���j�ł���B

�@��l���Z�i�����ꔪ�j�N�A�z���̏C���̏��@�𖼖ڂƂ��āA�헐�̋��s�������������y�@�͍������K�ꂽ�B

�@���̎��̗l�q�͓����y�@�́w�G�L�x�ɏڂ����B��ΐM�Z��Ƃ͑�Ό��d�̂��ƂƂ�����i�u��Όn�}�v�j�B

�@�@�@�u������ΐM�Z��Ƃ��ւ镐�m�̊قɂ䂩�莘��āA�܂���ėV�ю���ɁA��O�ɍ��t����A��q�ȂǑ����˂Ď��肯��ɂ�A���i����āA���痢�̍]�R��̑O�s���ʂƂ����ق�B

�@���邶�u�����o���āA�邷����܂ŗV��������ɁA

�@�@�@�@��Ջ��ɏ悵�Ă��炭�O�ɓo��

�@�@�@�@���߂̍]�R������邱�Ɗ�B

�@�@�@�@����͑��ɋ���ŕ��I�X

�@�@�@�@�������|�ɗH���Ȃ�v |

�@��q�����˂����O�Ȃǂ����������Ƃ��L�q�ł���B

�@���t�A�Ăѓ����͍������K��Ă���B

�@�@�u��V�̂��łɑ�ΐM�Z�炪�ق֏���������āA�܂�ȂNj��s���q���ɓ��肯��A��\��̉̂����T�߂�����i�̗����j�c�c��ΐM�Z�畃�̎O�\�O����Ƃ��Ă��܂��܂̔��C��v������ɁA���y�ю��肯��A���a���Ԃ̎}�ɂ��đ��莘��Ƃ�

�@�@�@�@�U�ɂ��͎O�\���݂Ƃ��̉Ԃ̏t

�@�@�@�@�@�@���ӂ��̂��ƂɂƂӂ�҂��v |

�@��ΐM�Z��̕��Ƃ́A�����̂Ƃ����{�͌��œ���������Ζ[�d�������Ƃ����邪�A�����A�z���ɏC�����������Ǝv����B

�@�ނ�𖧎g��B�����邢�͂������̋F���ȂǂɎg�����̂ł��낤�B

�@�C�������@�����҂̊W�����������炾�Ǝv����B

�@������ɂ���A�֔��߉q�[�k�̎O�j�ŏy�O�@�̍��m�ł���s�̃C���e�����}���ĉ��ڂł���قǁA��Ύ��̕����I�f�{�������������Ƃ���Ă���B

�@�T�m�����W��͌��d�̎q�A��d�̗v���ɂ������A���̋��ق̈�ɖ��G���Ɩ��������B

�@����ɖ����͂���Ɉ���������A��H�ɖ����Ă��̌i��`�������Ƃ����B

�@�����閜�G�����ƁA���̏����͖����̒��u�C�Ԗ��s���v�ɍڂ�B

�@������������A�������r��ΐM�Z��̋��ق����̍�����ł��邱�Ƃ̊m�͂Ȃ��B

�@���������L�͂����A�ق��ɑ�R���A��ʌ����Ԏs�̈����ِ̊��ȂǏ���������A�Ƃ����������Ă����B

�@���㐙���̖ŖS

�@�֓��͌É́E�x�z�������A��J�E�R�����㐙���̑Η��Ŏ��E�̂��Ȃ���ԂɂȂ��Ă����B

�@���̍��A�]�ˏ��z����J�㐙���̉ƍ��i�������j�Ƃ��Ď�Ə㐙���̐��͊g���Ɍ��g���Ă������c�����i�ǂ�����j�Ɏv��ʗ��������҂��Ă����B

�@���̎d�|�l�͏㐙�i�R���j����ł������Ƃ����B

�@����͓����㐙�ł�����̑������J�Ƃ̂���ȏ�̗���������A��Ƃɑ��Ĕ��ӂ���Ƃ��ē���̎�l�ł����J�㐙�萳��槌��i����j�����B

�@�Ë��Ȓ萳�͂����^�ɎA���͍����J�i�ɐ����j�̎��Ȃ̋��قœ�����ÎE�B

�@����̊�ʂɂ���ĕۂ���Ă������㐙���̑Η��́A��k�����̕��E���i�o��j�~����Ƃ��Ĉ�v������Ȃ���ԂɎ���܂ő����B

�@���̂悤�Ȋ֓����ǂ̍����́A��k�����̊֓��i�o�����������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@���̍����łɁA�ɓ��肵�Ă�����k�����̑c�A�k�𑁉_�͈�l����i�����l�j�N�A���c������P������X������Ǖ��A��܈�Z�i�i����O�j�N�O�Y����ł��đ��͂���ɓ���Ă����B

�@���ő��_�̎q�A���j�͑��͂��畐���ɐi�o�B��l���i�V����l�j�N�ɂ́A�㐙�i��J�j�萳�̑������̎q�A����̎��͉z����U�߂��B

�@����͏���̂Ăď��R��ɓ������̂ŁA�k�����j�͗{�q�̍j���������ɂ��ĉ͉z��ɂ������B

�@���͔҉��i���j�̃`�����X���M���Ă�����J�E�R���̗��㐙�́A�É͌������������Ƌ��ɁA�k���j���̎��͉z����͂����B

�@�镺�O�Z�Z�Z�ɑ��čU���R�����̑�R�ł������Ƃ����B

�@�@��l�Z�i�V����܁j�N�A�킸�����Z�Z�Z�̎蕺�𗦂��ĉ͉z��̋~���Ɍ����������j�̎q�k�����N�́A��P�ɂ���͌R�����j�����B���ꂪ���ɂ����͉z�̖��ł���B

�@�㐙����͗���̒��Ő펀���A��J�㐙���͖łԁB

�@�R���㐙�������z��ɑ���A���㒷���i���i�̂��̏㐙���M�j�𗊂�B

�@�����āA�Ǘ̐E�Ə㐙�̐����i�Ղɂ䂸��B

�@�������āA���㐙�͎�����łы���A�֓��͂قƂ�ǖk�����̎x�z���ɓ���B

�@���Ȃ킿��k�����͑��_�A���j�A�����ĎO�㎁�N�Ɏ����đS�������ނ�����B

�@��Ό��d�̎q�A��d���Z�Z�]�N�Ԃ̋���A�������p���đ�R��ֈڂ�����ܓ���i��i��j�N�́A���傤�ǎ�������̖����A��k�����̐��͂����㐙���̂�������|�����������ゾ�����Ƃ����悤�B

�@�����āA��Ύ�����d�̎q�A��v�̑�ɂ������Ă悤�₭���ނɌ������Ă����B

�@�@3�@�����q��̗��� top

�@��R��Ɩk������

�@���c���k�����̐��͂������Ȃ��Ȃ�����Β�v�́A�k�����N�̓�j���Ƃ��R��Ɍ}���A����z���Ɠ��䂸�����B

�@�����Ď���͑����S�ˑq�i�ܓ��s���j�ɉB�ނ����B��l�Z�i�V����܁j�N�͉̉z��풼��̂��Ƃł���B

�@�������đ�R��͏��c���k�����̏o���i�ł���j�̈�ƂȂ�A�鉺�ɂ͉��R�E�����s�E�����̎O�h�������A���K�͂Ȃ������s�����悤�ɂȂ����B

�@�Ƃ������A�k�����͂�����R������_�ɁA�������ɂ�����x�z���ł߂��̂ł���B

�@���Ƃ͏��c���O��̏鐶�A�k�����N�̓�j�Ƃ��Ĉ�l���i�V����N�E��Z�N�E���N��������j�N�ɐ��܂�A�c����R�䌹�O�A�܂��͑�Ό��O���ׂ����B

�@�����������ł͖k�����O���ƂƂ��ׂ��Ă���B

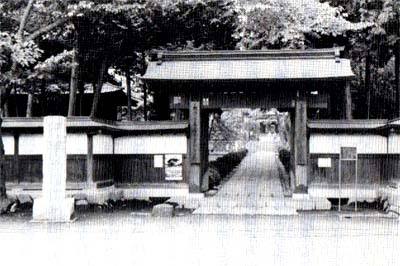

�@�����܂ł��Ȃ��A�R��͔����q���ӂ̍����̖��ł���B |

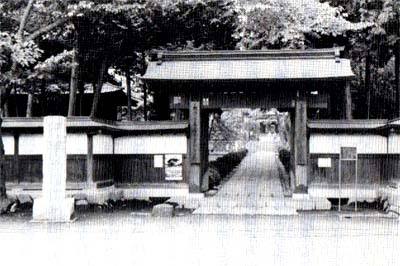

��R�隬

|

�@����Ɍ㐢�̌Õ����ɖk�𗤉���ƋL���Ă���̂́A������Ƃ������i�̎�̖��������Ă����Ƃ݂���B

�@���Ƃ́u�@�Ӑ��A�v�Ə��������p���Ă���B

�@��Ƃ͉ԉ��̑��Ɉ�͂������������������̂ł��邪�A�퍑���ɕ��y���A�ꎞ�ɑ�����������K�v������̓��̖����W�Ɏ�Ƃ��Ďg��ꂽ�B

�@�́u�ӂ̔@���ɉ����������A���Ă�낤�v�Ƃ����ӋC�����������̂ł���B

�@���Ƃ̎x�z�n�͑�R��ƁA����ړ]���锪���q��𒆐S�ɋ���Η̂̕������̑����S�����A���ԌS�����A����S�A�V���S����ɐ_�ސ쌧���ɂ��鏬��H�E���R�c���瑊���E��a�E���a�E�����ɍ��Ԃ̕t�߁A�܂������s�̕i��E��肩��`���E���˂ɂ����ẮA�����É͌����̏��̂ł��������A��������Ƃ̎x�z���ɂ����ꂽ�炵���B

�@���Ƃ��͂ɂ���Đ��������㑍���k���̊֏h�i������ǁj�E���I���E�É͂��牺�썑�암�̏��R�E�|�{����������B

�@����Ɏ��Ɣz���̉��n�E�z�{����̏��̂��e�n�ɓ_�݂��A������������Ζ{�鏬�c���Ƃ̘A���̗v���ɂ͂قƂ�Ǐ��̂����z���Ă����Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�����́u�@�Ӑ��A�v�̈�͂Ƃ��ɑ�R��̖k���ɂ���ܓ��s�J�E�~�J����є\�i�͂�̂��j�E�����i�Ƃ��내��j�̈�сA��͑��͍������S�̍��Ԃ���A�������v���i���炫�j�S�y���i�ƂׁA���l�s����j�ɋy��ł���B

�@�k�������A���̈��ƉƐb�Ȃǂ֏����ۂ���K�v����A���ۂ̊�ƂȂ����e�l�̖����L�������܋��i�i�\��j�N�́u���c���O���̖v�ɂ��ƁA�Έ�^�̒m�s�Ƃ��āu�܊юO�S���A�]�ˁ@���R���v�Ƃ��邩��A���R�ɂ͂��łɑ������`������Ă������̂Ǝv����B

�@�Ȃ��A���̑�R��̖��͖k�����̊W�����ł͈�����i�V���܁j�N�܂ł݂��邪�A����Ȍ�͂킸���ɁA��ܔ��Z�i�V�����j�N�ɑ�R�h�Ƃ݂��邾���ŕ����̒���������Ă���B

�@�����āA�����i�V����Z�j�N�ꌎ�̈�ɂ͑���Ď��ɏq�ׂ�u�����q�ɂ����Ĉ�ȗl�摖��ׂ��̎��v�Ɣ����q��̖��������ɂ�����Ă���̂ł���B

�@���̑�R��ő�̊�@�́A��ܘZ���i�i�\���j�N�̍b�㕐�c���ɂ��ҍU�����Ƃ��ł���B

�@���R�c�M�Ύw�����鏬��������̍U���R������i�Ƃǂ�j���i������˂ƗыƎ�����̊ԁj�Ɍ}�����������n�ĕ��A�ߓ��o�H��̑�R�R�͒זł��A��R��͑��F������q���ɐw���������M���E�����{���̖ҍU�ɂ��炳��邱�ƂƂȂ����B

�@��R��͗��鐡�O�܂Œǂ��߂�ꂽ���A�������������B���ꂾ�����łł������̂��B

�@�������A���c���̂˂炢�͏��c���{��U���ɂ���A������z��㐙���M�Ɩk�����Ƃ̘A�g��f����Ƃ���ɂ���������O���ڂɂ͕�͂��Ƃ��A���c���֓]�킵�Ă������Ƃ���������������B

�@��͗�����܂ʂ��ꂽ�B�����A���̍U�h�͏�̂������̌��ׂ�I�悵���B

�@��͍b�B���c�ɑ���ʒu�̈����ł���A������͏�s���̂��̂̌��ׂł���B

�@���Ȃ킿�A��̖k���͑�����ɖʂ����}�݂����A���́A��ɓ��͂Ȃ��炩�ɉ߂��A�ˌ���Ɏォ�����Ƃ������ƂĂ���B

�@����ɂ͗�R�����ւ̐ڋߐ��Ȃǂ�����B

�����q�隬�@���̋u�˂�茩���R�e�B |

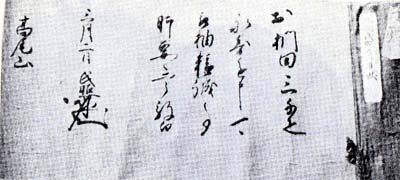

�����q��U���R���g�p����������C�̒e��

�i������A�����q�隬�o�y�A�w�����̌ܐ�N�x���ځj |

�@�k�����̖ŖS

�@�������ēƗ����j�i���j�Ȕ����q���z�����ƂƂȂ����B

�@�������A�Ȃ���R�邩�甪���q��ֈړ]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������̐^�̗��R�͂悭�킩��Ȃ��B

�@�w�V�ҕ�������L�e�x�͑�́u������v�ɒʂ��邩��ȂǂƂ����Ă��̖����ڂ����Ă���B

�@�ړ]�̎��������T�Ƃ��V�����N�Ƃ��A����߂��Ƃ�������肵�Ȃ��B

�@�����q��͒����̑�\�I�R��ł���B

�@�����炭�V�����N�̍�����z��H���ɓ������Ǝv���邪�A�ɂ߂Č��s�v�Q�̏�ł���A���Z�ʂ��d��������R��Ƃ͈قȂ������F�������Ă���B

�@��͖{�ہA���{�ȗցA���{�ȗցA���a�ȗւ�����R�i�C���l�܁Z���[�g���j�Ə�R��̗����J���u�Ă������̑�ۋȗւɑ�ʂł���L��ȋK�͂������A�꒣������G�ł���A�z��ɂ͂��Ȃ�̔N����v�������Ƃ͊m���ł���B

�@���͌������q�̒��ł���B���Ƃ͂����炭�����q��̊������܂��Ĉړ]�������ł������Ǝv����B

�@�������A�������̂܂܈�܋�Z�i�V���ꔪ�j�N�̗�����ނ����邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ�������B

�@�����q��̘[�ɔ����������Ђ�����B

�@���̐_�Ђ͉���N���i��Z��`��O�j�̊����Ɠ`�����Ă��邪�A��ʂɂ͕ʓ��_�쎛�i�_�{���Ƃ������j�̎����������āA���̒n��т�_�쎛���Ƃ��̂��Ă����B

�@�Ƃ���ŁA���Ƃ�������R�邩��_�쎛���̔����q��Ɉڂ����Ƃ��A�����q�����Ђ���̎��_�Ƃ������߁A�_�쎛���͂������ɔ����q���Ə̂����悤�ɂȂ����̂ł����i���݁A�����q�����Ђ́A�����q�s�������q�꒚�ڂɂ���j�B

�@�����q��́A��܋�Z�i�V���ꔪ�j�N�Z����O����������O�c���ƂƏ㐙�i���̖ҍU�����B

�@���Ǝ�͂����c����ɑ����Ă������畔�����A���S�𒆐S�ɁA�_���E�m�������킹�Đ���̏���ƁA�ꖜ���z���U���R�̐킢�ł���B

�@�����q�鑤�ł́A�鏫���n�ĕ����͂��ߒ��R����R�i������j���q��A������A�ߓ��o�H��炪�h��ɓw�߂����A�ߌ�ɂ͖{�ۂ������镺�͂��Ƃ��Ƃ����������n���A�钆�̕w���q�͌��a�킫�̑�قɐg�𓊂����̂ł���B

�@���̂��߂���R��͎O���̊ԁA���̌��ł܂��Ԃɐ��܂����Ƃ����B

�@���̒n���̏����̎Ϗ`�ł����u�������߂��v�́A�����ɐ��܂������Ŕт��������Ƃ������鎞�̐�c���ÂԂȂ�킵�ł���B

�@�����q�̗���ɂ���ď��c���ď�R�͑傫�ȏՌ����A��Z����ɂ͊J������ӂ�����Ȃ��Ȃ�A�����ܓ��A���厁�����͂��߁A�����E���Ƃ�����o�č~�������B

�@�ď邵�Ă������Ƃ͌Z�����Ƌ��Ɉ�t�c�������̑�ň����A�������ĉʂĂ��B

�@�N�܈���i�܂��͌܁Z�A�l��j�ł������B

�@�ܑ��Z�N�ɂ킽��A�֓��ɂ����ĕ����x�z�̐����ւ����퍑�喼�̗Y��k�����͖ŖS���A�����ɒ����͏I��������邱�ƂƂȂ����B

�k�����Ɗ�i��

�@�����R�Ɩk������

�@�����R�͊C���Z�Z�Z���[�g���̎R�x�@���̗��ł���B

�@�i�a�N���i��O���܁`�����j�R�鍑���R��荹��r�������R���Ĕѓꌠ�����������Ă���֓���~�ɂ킽��M�̒��S�ƂȂ����B |

�k�����Ɛ��� |

�@�퍑����ɂȂ��ď��c���k�����̐��͂��g�債���́E�����E���E����Ɗ֓���~�ɋy��ł����ƐM�͈̔͂��������ɍL�܂��Ă������B

�@����Ƌ��ɖk�����ɂƂ��č����R�͐����I�ɂ��R���I�ɂ��d�v�Ȉʒu�����߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�����R�@�L�쎛�ɂ́A��k������̋M�d�Ȓ��������̕�������Z�_����������Ă���A���̂�����������R��ی삵�Ă������Ƃ����̎�̋����ӎu��������Ă���B

�@�����R�ɊW�̐[���̎�Ƃ����A�k�����N�E�k�����ƁE�����q�㊯��v�ے����ł���B

�@���ƂɁA���Ƃ͑�R��┪���q��ȏ�ɍ����R�̑��݂ɍ����]����^���Ă����Ǝv����B

�@�����A�퍑�����̂Ȃ��ŐM�Ɩh�q�Ɋ�Â��ϋɓI�Ȑ��Ƃ��Ă���B

�@�����ցA�ē��J�i���Ȃ����Ɂj�ցA���c�J�i���ʂ������Ɂj�ւƌĂ��v�ǂ������R����芪���悤�ɐ݂����A�̎�ɂ���ĐX�ѕی쐭��ɍs���Ă����̂ł���B

�@�@�����̂Ȃ��Ɉ�����i�V���O�j�N�Ɉꌎ����t�Ŏ��Ƃ������R�ɞ��c�̓y�n�O�Z�Z�Z�D�i�҂��j��������i����B

�@�D�͑K�̒P�ʂň�ʂɁA��ܕ�����D�Ɋ��Z����B�]���ĎO�Z�Z�Z�D�͎��܊ѕ��ƂȂ�B

�@�������A���̔N�̓����ɂ́u�����R�̖{���̊J���ɓ����ĎQ�w�l������̂Ȃ��ʼn����i�����̍��ӂ��Ȃ��̂ɔ����肪�����ɔ���邱�Ɓj�E�T���i���͍s�g�ɂ��s�@�s�ׂ����邱�Ɓj�E���܁E���_�Ȃǂ̗��\�����邱�Ƃ��֎~����B

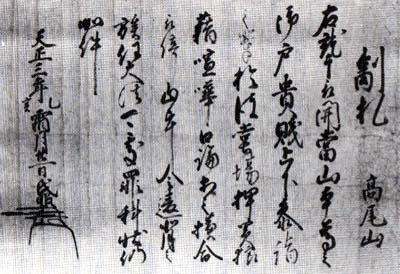

�@�����A����ɔw���҂������Ȃ�A�k�����̝|�ɂ���Č�������������v�Ƃ������D���o���Ă����i�O�[�W�̎ʒ�Q�Ɓj�B

�@���̕��ʂ��琄�肷��Γ��������R�ւ̎Q�w�l�����Ȃ肠�������Ƃ�����������B�������d�v�Ȃ��Ƃ͋����ł̍s�������Ƃ������K�����Ă��邱�Ƃł���B

�@���Ƃ𒆐S�Ƃ���Ɛb�c�́A�����R�ւ̐M�͂���߂Č��������B�����ĕ��c�M���̖ҍU�����Ƃ��A���Ƃ͈�S�ɔѓꌠ����O�������Ƃɂ���Ă悤�₭��n��E���邱�Ƃ��ł����Ƃ����b���`�����Ă���B

�@��R�邩�甪���q��ւ̈ړ��́A�P�Ȃ�n�`��̗L�������łȂ��A�����ł������R�ڋ߂��邽�߂ł������ƍl�����ʂ��Ƃ��Ȃ��B

�@���̍����R�ւ̕ی쐭��́A���̎���̑�v�ے����ɂ�����Ă����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|