|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付録

六章 激動の大正・昭和前期

1 八王子市の新生と大正時代

top

市制施行

第一次大戦のさなかの、一九一七(大正六)年、八王子町は市制施行童認可され、九月一日に八王子市として正式に発足した。

一八八九(明治二二)年に、市制町村制にもとづいていちはやく町制をしいて以来、三多摩の政治・経済の中心として発展し、多摩では初めての市の誕生であった。

当時の八王子の町の規模は、戸数六九〇四戸、人口四万七三三人、基幹産業はいうまで町なく織物業であった。

織物は、すでに一九〇八(明治四一)年に生産高を一〇〇万点の大台にのせ、一〇(明治四三)年には生産価格を一〇〇〇万円の大台にのせた。

生産は大正の初年に一時減少したものの、市制移行のころには未曽有の好況に恵まれていた。 |

八王子市の指導者たち(大正6年撮影)

|

金融関係では、第三拾六銀行と川崎銀行八王子支店が同額の資本金でトップに菲び、その他五日市銀行八王子支店など七行が営業していた。

その割ににほ交通機関は発達しておらず、馬車二七、大車一、小車一七四三、自動車はわずかに九台、自転車も一九一九台にすぎなかった。

教育機関は、府立の学校は織染学校と第四高等女学校があり、小学校は第一から第四までの四校と、八王子高等小学校とその年に発足したばかりの尋常夜学校があった。

医療については、「普通医師」が一七、眼科四、歯科六、獣医一と極めて少ない。

団体では八王子教育懇話会と帝国在郷軍人会八王子分会の二つが目立っている。

ところで、八天子織物はこのころ“ガチャ万”といわれた好況の渦の中にあった。

“ガチャ”とひと機織ると万という金がころがりこんだことをいうのであるが、これを資金にして八王子織物は自己の革命を行っていった。

すでに一九〇八(明治四一)年一〇月から電気がひかれ、それに伴って力織機が導人され始めていた。

電力については、一八九五(明治二八)年四月に、八幡町の城所荘五郎によって八王子電灯会社が創立され、翌年五月に大横町の一部に電灯がともった。

だが、一八九七(明治三〇)年の八王子大火で電灯会社は焼失して一頓挫し、一九〇七(明治四〇)年に東京電灯株式会社に買収され、再度装いを新たに発足した。

八日町に八王子営業所が開設され、平岡に変電所ができた。

一九一七(大正六)年には電灯数は一万五七四四、動力の使用戸数は一九一であった。

八王子織物に力織機が導入されたことで八王子織物史上画期的な革命に発展していった。

ガチャ万の好況に恵まれて機業家は競って力織機をとりいれて、八王子縞物の産業革命はスムーズに行われた。

激しい音を響かせる力織機は一台で手機五台に相当する威力を発揮した。

その力織機のなかでも、オール鉄製の市川式はほかの八千代・牧島・高柳式よりもすぐれていた。

織物生産は大正に入って急激に増加して、八王子における基幹産業としての地位を強固なものとしていった。

大正デモクラシーと文化運動

日露戦争後にはじまる大正デモクラシーは大正時代にはいり、吉野作造の唱えた民本主義よって一段と高められ、その影響は全国的に「時代」の変化をもたらした。

各地には、文化団体や思想団体が生れ、その担い手は主に地方の青年たちであった。

八王子地方にも大正デモクラシーの影響がはっきりとあらわれ、地方青年の活動がくりひろげられていった。

大正の初め、市川英作や梅沢昌晴によって薫心(くんしん)会がつくられた。

百余名の会員が毎月例会を開き、時には労働者の教育を目指して薫心学園を設け、夜間教育を開設した。

薫心学園は、後に多摩勤労中学校となり、現在の八王子学園に継承されている。

文芸グループでは、一九一三(大正二)年に、後に画家として名声を博した鈴木信太郎らによって

哲学・文芸・美術などの成果を問う『蘭奢待』(らんじゃたい)というグループ誌が刊行された。文芸の分野では大熊長次郎と大石亮三の名が知られている。

大熊は一九二五(大正一四)年に歌集『蘭奢待』を刊行した。

そこには若くして逝った大石亮三を偲ぶ多くの短歌がみられる。

『闌奢待』とした理由について大熊は「巻末小記」で次のように記している。

「蘭奢待」といふのは奈良東大寺所蔵の黄熟香の異名である。

自分が未だ少年の頃、同志と共に此の名を冠した雑誌を出してゐたことがあった。

今にして思へば荒漠たる生活の中に、唯一意作歌を楽んでゐたことは、遠き世の名薫に憧憬してゐる姿にも似て、悲しい自分の過去であった。

今本集にこの名を選ぶ…… |

その頃、中里介山が浅川にあらわれた。彼は高尾山中の三軒茶屋に草庵をつくり、一九二二(大正一一)年よりそこに住んで『大菩薩峠』を執筆した。

後に、高尾山のケーブルカー工事に伴う騷音のため西多摩に移ったが、高尾山滞在中、町で日曜学校を開くなど浅川の人たちに与えた影響は大きかった。

恩方村出身の中村雨紅が「夕焼小焼」を作詞したのは関東大震災のあった一九二三(大正一二)年のことである。

当時中村は、日暮里小学校の教師をしていた。

時折り東京の下宿先きから恩方の家に帰ったが、その時、夕焼けに真赤に燃える情景を眺めて作詩したものという。

大正期といえば青年団活動が極めて盛んであった。

八王子周辺の農村部では一八八七(明治二〇)年から設立されたが、八王子の町中では大正一〇年代が大部分を占めており、一九二二(大正一一)年に八王子市連合青年団が成立した。

農村部の青年団の連合組織である南多摩郡青年団は一九一八(大正七)年に設立され、二〇(大正九)年から地方改良並びに青年団幹部養成の講習会が毎年のように開催された。

米騒動と小作争議

一九一八(大正七)年の夏は米騒動のために一段と暑い夏を迎えることになった。

ことの起りは七月二三日、富山県魚津町の漁民の妻女が米価値上りのために米の移出を拒否したことに始まった。

新聞では「女房一揆」として取上げ、米騒動は七月から九月までの開に全国的に急速に拡大していった。

米価は戦前の四倍にはねあがっていた。

八王子市では慈善協会が中心になり、騒動を未然に防ぐために鎮静化に懸命であった。

市内三か所に米廉価販売市場がつくられ、八月一七日から販売が開始された。

初日の三か所の合計総売上げは、外米二六石七斗五升、鮮米一〇石三斗二升二合で、購入者は一三五三人に達した。

人々は安い米を争って買った。米は一、二時間で売切れて供給が追いつかず、米穀商組合から援助を仰ぐ始末であった。

そのため三日目からは一人一升五合に限って売ることにした。不正購入も問題になっていた。

一万円以上の資産家が親子三人で細民を装って購入に来たとか、機業家が工女を使って買わせた、という風説も流れていた。 |

米の廉売を報じる新聞

(『中央新聞』大正7年8月20日号、松井家所蔵)

|

慈善協会では細民救済の趣旨を徹底させるため、警察立合いのもとに細民を訪問して購買券を交付することに決めた。

一方、外米の試食会も行われ、市役所の関係者・判事・警察署長などは外米の“美味”を称賛した。

八王子慈善協会は、市の有志者から寄付金を仰いだが、八月一九日正午までに二万六七八二円という額に達した。

全市の有志者が一致して寄付金を出したことは過去にはなかった、と新聞は報じている。

内訳は八王子銀行組合の一〇〇〇円をトップに、海老野商店の三〇〇円、両角太兵衛二〇〇円、続いて一〇〇円、七〇円、五〇円とその数は多かった。 農村地帯でも米の廉売は行われた。由井村では八月一八日に東京府の慈善協会から五〇袋の米が到着した。

販売価格は一升一〇銭であった。浅川町では九月になって御下賜米が川原の宿の千躰地蔵で廉売された。 日本全国を巻きこんだ米騒動は九月には一応鎮まった。 |

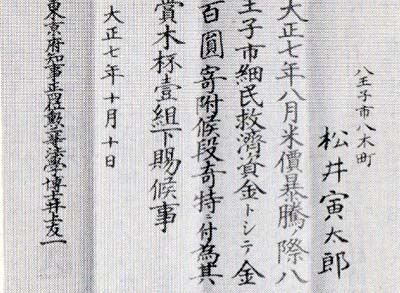

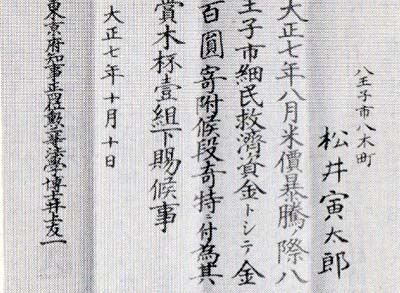

米騒動の際、窮民救済のため寄付した者への

東京府知事の感謝状(松井家所職)

|

満身創痍の寺内内閣は倒れ、それにかわって原敬(はらたかし)内閣が成立した。

米騒動から六年たった一九二四(大正一三)年四月のこと、小宮村粟ノ須で小作争議が起った。

農民はガラ(株の大暴落)と震災による不景気にあえいでいた時であった。

地主と小作人組合長の間で、小作米六斗五升(価格二〇円)の不納が発端となり、裁判に発展した。小作人組合は日本農民組合に応援を求めた。

四月六日、三崎町の陸橋際の八王子館と粟ノ須の東福寺観音堂の二か所で演説会を開催することになった。

弁士は弁護上の布施辰治をはじめ中村高一、三宅正一、平野力三、黒田寿男などが予定された。

ところが事熊は急迫していた。先遣隊が八王子に着いた時、彼らを迎えたのは関東国粋会であった。

先遣隊は袋だたきにあったため、第二会場の粟ノ須に向ったところ、両派の激突に恐れをなした農民たちは演説会の中止を訴えた。

だが組合の要求で演説会は強行された。この騒ぎに地主も驚いて小作争議は解決して終った。

昭和時代に入っても、小作争議や米騷動の余波がみられたが、これも大正デモクラシーの影響の結果であった。

ガラと関東大震災

一九一八(大正七)年第一次世界大戦は終了したが、景気はいぜんとしてみせかけの好況を続けていた。

一九二〇(大正九)年の一月には生糸価格は一〇貫=四四四〇円の天井値をつくった。株はあがりにあがった。

だが、三月一五日、突如、経済界の好景気は音をたてて崩れていった。

生糸は四四四〇円から一七〇〇円に急落し、株価は六六〇円から二一〇円に下落した(生糸商・故新井由松氏の話)。

当時人々はこの大暴落をガラと呼んだ。みせかけの繁栄はもろくも自滅していったのである。

八王子織物が受けた打撃は大きかった。一反一七、八円していた絹織物が、七、八円に下落し、そのため機屋は軒なみ休業し八王子市内では数十軒が破産した。

工女にはさしあたり三〇日間の暇を出した(『石川口記』)。

八王子の経済はガチャ万から恐慌へと大きく振りまわされ、奈落の道へと転落していった。

だが、これだけではすまなかった。

経済界の破綻に追いうちをかけたのは一九二三(大正一二)年九月一日の関東大震災であった。

その日は朝から不安定な天候であった。

断続的に激しく雨が降り、それも一〇時頃にはやんで青空があらわれた。

不吉な予感をさせる天候であった。

午前一一時五八分、突如異様な音とともに大地は激しく揺れ動き、人は立っていることもできなかった。

震源地は相模湾であった。激しい揺れで、八王子では全潰九、半潰三九、死者七の被害を受けた。

南多摩郡では全潰五二七、半潰一二九〇、死者二〇で、このうち思方村松竹では一軒が埋没して六人が圧死した。

東京・横浜の被害は甚大であった。

夜にはいると、八王子から見る「東京、横浜方面ノ空ハ大火ノ為昼ノ」ようであった。

その後も余震で人々は恐れおののいたが、二日になると朝鮮人襲来の流言飛語が発生し人々を恐怖に陥れた。

朝鮮人が混乱に乗して放火強盗し、井戸に毒物を投入するなどといううわさがまことしやかに伝えられた。

各地で自衛団が結成され、刀や竹槍で武装し、朝鮮人と見たら「見付次第打殺スモ差支ナシ……」と伝わり、「警衛ノ為、鉄砲ノ音、半鐘ノ音物凄」い状況であった。

甲州街道は東京方面から焼け出された人たちの避難の群れが続いた。八王市では避難民を第四小学佼に収容したが、四日には二三〇人、五日には三四〇人、七日までに二三〇〇人に達した。

小片村中野青年団は、四日以来八王子駅で毎日米を六俵ずつを炊出し、下車する罹災者に与えた。 |

委託の生糸が全焼した旨を知らせる

横浜生糸商からの通知状

(大正12年9月28日付)

|

余震のたびに人々は恐れおののいたが、電燈がつき、新聞が配達され、少しずつ落着きを取戻していった。

だが、ガラに続く関東大震災で経済界は暗く、回復することもなく昭和へと引き継がれていった。

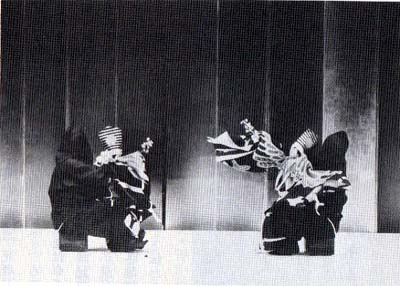

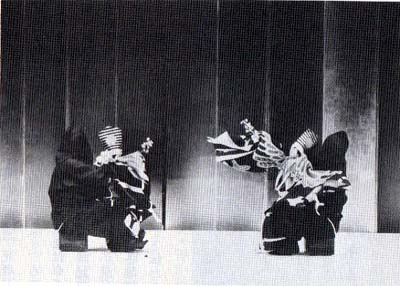

車人形(三番叟、森茂次郎撮影)

八王子車人形

江戸時代の芸能を現在に伝えている一つに車人形がある。 |

三代目古柳(故人)と車人形 |

以前は多摩の各地に人形の一座があったが、現在では八王子市の恩方町と戸安町、それに西多摩郡奥多摩町の三か所にあるにすぎない。

八王子のそれは、八王子車人形と呼ばれ、一九六一(昭和三六)年に東京都の無形文化財に指定された。

車人形は西川古柳(こりゅう)によって考案された。

古柳は一八二五(文政八)年飯能在の阿須に生れ、多摩郡大神村(現、昭島市大神)の石川という酒屋で小僧として働いていたが、のちに大坂や江戸に出て人形遣いの修業をつんでいた。

西川古柳が車人形を考案したのは文久年間(一八六一〜六三年)といわれている。

きっかけは経費節約で、三人遣いの人形を一人遣いにしようとしたところにある。

彼は最初、碁盤の上に腰をおろして人形を操ったという。

後に碁盤の四つの足に車をつけたというが、しだいに古柳の悩裏には車人形の幻影が現実のものとして浮かんできたようだ。

こうして古柳は自由自在に回転する腰掛用の箱車を考案した。その結果、人形遣いの手足が自由に使えるようになった。

右手で人形の胴を支えて首と右手を動かし、左手で人形の左手を持ち、人形の足に“かかり”をつけて足の指ではさみヽ人形遣いはロクロの箱車を尻にくくりつけて手足を使って人形を操る仕組になっている。

この一人遣いの車人形の考案には、師の西川伊三郎にヒントを得たことも見逃せないようだ。伊三郎は江戸系の一人遣いであったからだ。

古柳は車人形を担いで村々の祭りや縁日に演じてまわった。地(じ)は説経節(説経浄瑠璃)が用いられた。

古柳が二代目薩摩津賀大夫の弟子であり、多摩では薩摩派説経節が盛んであったからだ。

そのような土地に車人形は根をおろして一座がつくられていった。

しかし、一八九八(明治三〇)年に、古柳が亡くなると、京人形の活動範囲も狭くなっていった。

京人形が再度注目されるようになったのは一九二三(大正一二年)のことであった。

坪内逍遙、八王子出身の三田村鳶魚、それに河竹繁悛らによって国民史学会の会場となった芝の増上寺で公開されてからである。

京人形の出し物には次のものが多くつかわれている。

三番叟(そう)、日高川入相花王(清姫道行の段)、出世景清大仏殿記(景清目玉献上の段)、三荘太夫綴錦(山別の段、親子対面の段)、浅倉草紙楓の短冊(甚兵衛渡しの段)、竹生島弁天由来。

車人形の里、思方の松竹に車人形が誕生したのは一八八一〜八二(明治一四〜一五)年のころである。

初代西川柳時はそう書き残している。

大鼓・拍戸木、それに三味線のリズムと説経節にあわせて踊る車人形は、観る人の心をいつしか江戸の昔にひきずりこんでいく。

2 昭和前期の八王子 top

金融恐慌と萩原彦七

一九二六(大正二五)年もおしつまった一二月二五日大正天皇は「崩御」された。

元号は昭和と改められたが、昭和元年はわずかに数日でおおり二年にかわった。

ガラに続く震災の打撃で、経済界は暗雲にとざされていた。

震災にからんで発行された震災手形も人きな問題になっていた。

そのような折も折、大蔵大臣片岡直温が議会で不穏当な答弁をしたことがきっかけとなって銀行が取付けにあい、雪崩のごとく金融恐慌へと発展していった。

八王子では四月二一日の昼さがり、川崎銀行八王子支店に預金者が殺到し、取付けが始まった。

全額ひきおろそうと預金者は殺気立ち行員は支払いに懸命であった。

八王子警察署からは警察官が整理に駆けつけたが、手のほどこしようがなかった。

二時半頃には店内は身動きもできないほどになった。

銀行の前には長い列ができ、人口ではなかに入るうとひしめいていた。

二時頃からポツポツ雨が降ってきたが、預金者はもちろん動こうともしなかった。

このようななかにも日ごろ銀行と懇意にしていた預金者のなかには、何とかこの騒ぎを鎮めようと考え、札をかざし、群がる預金者をかきおけるようにして「頂金だ! 預金だ!」と大声をあげて預金をする者もいた。

取付けは第三拾六銀行本店や同大崩町支店でも発生した。川崎銀行八王子支店では全部整埋か終った時は、午前零時をまわっていた。

当日、銀行頂金払戻しの状況は、八王子警察署の記録によると次の通りである。

川崎銀行八王子支店 五三〇人 約九〇万円

第二拾六銀行本店 三二五人 約八〇万円

第三拾六銀行大横町支店 不詳 約一一万円 |

頂金者はおろした金をつぶれる心配のない郵便貯金に積み替えた。

その頃のことである。萩原彦七というみすぼらしい老人が、八王八市の真ん中にある十軒長屋の安宿で細々と生活していた。

萩原彦七といえば、一八七七(明治一〇)年に中野の一画に時代に先駆けて近代的な製糸工場をつくり、一八八〇(明治一三)年、明治天皇の御巡幸の時には三条実美の観覧を受け賞状を受賞する光栄に浴した。

一八八六(明冶一九)年には横浜の外商アベナと直取引を行い、商人としての先見の明をも示した。

八王子の町中を、二頭立ての馬車を駆って乗りまわし、車上から見下ろしていたのはこの彦七であった。

それらの全盛時代があたかも一炊の夢であったかのようにおちぶれた身を安宿に横たえていた彦七の姿に、人々は世間の冷たさを、資本主義の冷酷さを垣間みたように思ったであろう。

多摩御陵

大正天皇の御陵が、多摩の地に正式に決定されたのは一九二七(昭和二)年一月三日である。

宮内省告示第一号により、陵墓地の名称は武蔵陵墓地、所在地は横山村、浅川町、それに元八王子村にわたる地域であり、御陵の位置は横山村大字下長房字龍ケ谷戸とされた。御陵名は一月二〇日、宮内省より非公式に発表され、多摩陵(たまのみささぎ)と呼ばれることになった。

大正天皇の陵墓地が横山・浅川・元八王子に決定したことは、該当する町村はいうまでもなく八王戸市にとっても大事件であった。

二月七、八日と行われた「御大葬」については特に八王子市告諭第一号を出して「静粛謹弔ノ誠意」を致すように市民に伝えている。

御陵の位置が決定されると同時に工事は着工され、二月三日にはすべて完了した。陵は南面し、上下ともに三壇に築きあげられ、上円下方の陵形をつくっている。

大葬は二月八日と九日に行われると発表された。七日の午後六時に霊轜(れいじゅ、霊車)が出発した。

八王子駅には八日午前一時二七分に通過した。駅のホームには有資格者や小学校生徒、各種団体が迎えた。

有資格者とは上は宮中席次を有する者からはじまり、市長・村長から下は各種公益団体の役員ときめられていた。

一般市民は明神町の第四尋常小学校の校庭と千人町自動車練習所敷地で迎えた。

新聞報道によると、興丁(よてい=こしをかつぐ人)は古来、山城国八瀬村民によって行われていたが、今回は特別に八瀬の村民の他に浅川・横山・元八王子から各二名任命することが決められた。

明けて九日には天皇御臨席のもとに山陵祭が行われた。

多摩陵は全国民の汁目するところとなった。

一九二七(昭和二)年二月には内務省地理課編『多摩の御陵を繞る史岐』が刊行され、翌年六月には逸見敏刀著『多摩御陵の周囲』が刊行された。

一九三一 (昭和六)年五月には北野と御陵を結ぶ京王電軌の御陵線が開通した。

御陵線は四五(昭和二○)年に営業を休止にしたが、六七(昭和四二)年に高尾線として一部が復旧した。

私鉄とバスと八高線

高幡不動で知られている真言宗の名刹金剛寺の境内に玉南電気鉄道記念碑がある。

それによるると、一九二〇(大正九)年一月、八王子の寺町の桑都公会堂で玉南電鉄の発起人会が開かれた。

すでに京王常軌が新宿から府中まで敷設されていたが、府中を起点として八王子に伸びる玉南鉄道を敷こうとの発起人会であった。

一応免許がおりで、一九二二(大正一一)年七月に資本金一五〇万円で玉南電気鉄道株式会社が設立された。

社長は京王電軌の井上篤太郎が就任し、八王子からは渋谷定七・小川時太郎・城所国三郎・浜中重圧郎らが役員として参加した。

工事は順調に進み、一九三五(大正一四)年三月二四日、単線で一六キロの全線が開通した。

八王子には明神町に東八王子駅ができた。 |

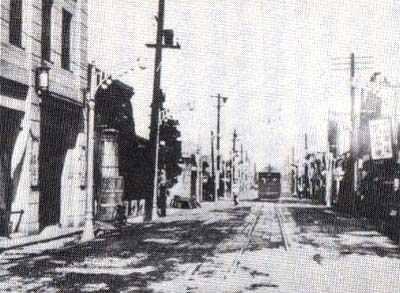

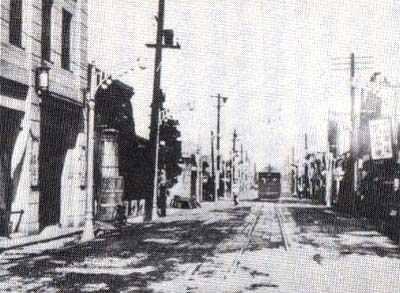

市内電車が走る横山町付近

|

ところが、当初あてにしていた補助金が政府からおりなかったため、翌年一二月、玉南鉄道は京王電軌に吸収合併されてその短い生命を終えた。 これにより八王子と新宿は直結された。

昭和に入って一九二九(昭和四)年三月に武蔵中央電鉄が生れた。

社長は藤山雷太、専務は藤山愛一郎とそうそうたるメンバーであった。

社名が示すように、八王子〜高尾の八王子線と、大宮〜所沢−立川−八王子の所沢線を計画し、武蔵野の中央に電車を走らせるプランであった。

同年中に浅川と八王子市内の追分間が完成し、一九三二(昭和七)年には八王子全線が開通した。

この電車は市内電車の名で市民に親しまれたが、一九三八(昭和一三)年に京王に買収され、翌年軌道は撤去され、八王子から姿を消した。

八王子市内を走行したのは市内電車のほかにバスもあった。

東京周辺では関東大震災を契機にバスは急速に発達した。

一九二三(大正一二)年一〇月、八王子の大野清次郎と平井実造(足柄自動車)らは四人で八王子市街自動車を発足させた。

これは赤バスと呼ばれた。これとは別にすでに豊泉信太郎が経営する高尾自動車があった。

八王子駅と高尾山下を走行していたが、青バスの異名をとっていた。

ところが、一九二六(大正一五)年、赤バスの八王子市街自動車は青バスから追分−高尾山下間の権利を買収した。

この赤バスは一九二九(昭和四)年八月、武蔵中央電鉄に買収されてしまった。

交通業界は浮沈が激しい。一九三八(昭和一三)年、武蔵中央電鉄は、八王子市街自動車ともども京王電軌に買収されて終った。

バスはここにはじめて京王バスとして八王子に登場することになるのである。

八王子と飯能間の国鉄の八高線が開通しだのは一九三一(昭和六)年一二月のことである。

八高線は一九(大正八)年、鉄道新線二八の敷設計画に入っていたが遅々として進まなかった。

二二(大正一一)年九月には八王子飯能高崎鉄道期成同盟が結成され、推進を訴えた。

二三(大正一二)年に全線開通の予定であったが、大震災で一頓挫し、昭和に入ってやっと八高南線が開通した。

八王子〜高崎間の開通は三四(昭和九)年になってからである。

|

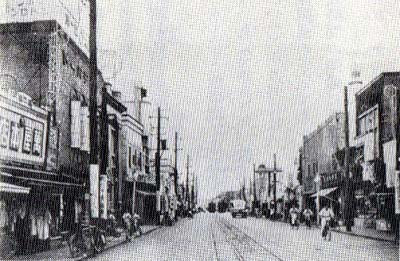

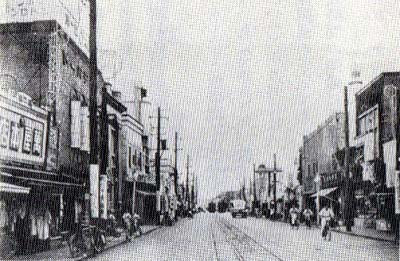

八日町の商店街

|

明治末年の八王子十夜市の光景 |

お十夜(じゅうや)

戦前八王子やその近辺に住んでいた人にとって、お十夜の名は懐かしいひびきで聴えてこよう。

それは毎年一〇月一三日から一五日の三日三晩、八王子大横町の大善寺で行われた浄土宗の十夜会(じゅうやえ)である。

大善寺にとっては宗教的年中行事の法要であるが、多くの庶民にとっては宗教を兼ねた最大の娯楽であった。

甲州街道から大善寺に通じる大横町の通りの両側は食べ物や日用品などを売る露店がぎっしりと並び、人々はそれらの店をみながらゆっくりと大善寺に向って流れていく。

なにしろ大善寺の十夜会は関東第一といわれていた。

アセチレン燈に輝き出された光と影がはっきりわかれ、カーバイドのにおいが鼻をついた。

大善寺の境内には猿芝居や因果ものやオートバイサーカスが小屋をかけ、子供たちは小屋の前に掲げられた迫真に満ちた絵に見入り、木戸に立つ呼び込みのおし殺したような声もお十夜ならではきけなかった声である。

小屋がけのなかでも、圧巻はサーカスであった。

柿沼サーカスや柴田サーカスが境内の一番奥にひときわ大きい小屋掛けをして、象やライオンを見世物として置き、頭上のやぐらに五、六人の楽隊が陣取って奏でる“天然の美”は子供心にも一種あわれさを誘うものがあった。

つき当りの本堂には善男善女がぎっしりとつめがけ、絶え間ない念仏と、もうもうと線香の煙が立ちこめるなかに、鰐口が鳴りさい銭が飛び、かしわ手がうたれていやが上にも宗教的雰囲気をもりあげていった。

大善寺は戦国時代には瀧山にあり、八王子城が元八王子に移ると同時にそこに転じ、落城後の一六○○(慶長五)年に大横町に移った。

境内にはかっては池があったがいつしか埋められ、赤い山門と聖徳太子を安置した白壁の六角堂が印象的であった。

そばにそびえたつ銀杏や鐘楼、それに機神様も忘れられない。

しかし、戦後中野の安土の地に大善寺が転居してお十夜はなくなった。

現在、宝樹寺の脇にある周囲三メートルもあろうかと思われるけやきの大樹が、昔の姿をとどめている。

八王子織物と市民生活

大正の末年から昭和初年にかけて八王子織物は質的に大きく変化した。

手機から力織 機にかわって生産が急増したものの、不況のために従来の男物から女物へと大きく転換していった。

一九二四(大正一三)年に組織された八王子織物柄(から)の会は婦人向銘仙(めいせん)の発展に大きく寄与した。

一九二七(昭和二)年、不況のさなかに府立染色試験場が開設された。

金融恐慌で、八王子織物は二週間の同盟休業を断行した。

不況には輸出織物が打開策として登場するが、一九三四(昭和九)年に八王子輸出職物工業組合が設立された。

この間、一九二九(昭和四)年に多摩結城(ゆうき)が生れた。

八王子織物は一九三五(昭和一〇)年を生産のピークとしてその後は下降線をたどっていった。

一九三七(昭和一二)年七月七日、日本は日中戦争に突入し、一〇月には国民精神総動員運動が展開された。

一九三九(昭和一四)年には興亜奉公日が制定され、役場の刷りものなどあらゆるものが戦時色一色に塗りつぶされていった。

一九四〇(昭和一五)年には隣組制度が発足し、大政翼賛会が生れ、国民服が制定されたのもこの年のことである。

「紀元二千六百年」の祝賀が行われたが、八王子市でも小学校をはじめ全市をあげて祝った。

さて八王子織物は一九四〇(昭和一五)年七月六日に発令された奢侈品等製造販売制限規則(俗に七・七禁令)や、一九四二(昭和一七)年五月一三日の企業整備令、原料資材配給など相つぐ戦時統制令で、力織機は六五パーセント供出し、生産高はかっての三五パーセントに激減した。

供出された力織機は工場から運び出され、ハンマーで砕かれ、雨にうたれて傷ましくも赤サビた姿をさらしていた。 |

紀元2600年を祝う八日町の人たちの

記念撮影(松井家所蔵)

|

工場の多くは横河電機など大きな軍需産業の下請工場として活動することとなり、従来の姿を一変させて、太平洋戦争時の三年余を過ごしたのである。

|

八王子大空襲によってほとんど全焼した市街地

|

|

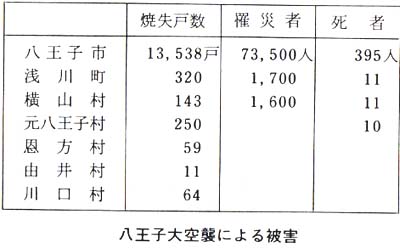

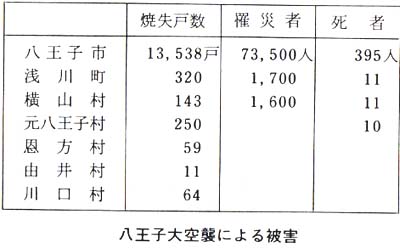

八王子大空襲

戦争は日ごとに熾烈をきわめ、本土決戦も避けられない情勢にあった。B29は日本の各都市を無差別に爆撃していた。

なかでも一九四五(昭和二〇)年三月一〇日の東京大空襲により下町は死者八万人を出す大被害を受けた。

八王子がB29の攻撃目標にされていたことは早くからいわれていた。B29は宣伝ビラをまき八王子空襲を予告していた。

八月一日には攻撃される、という情報が流れて市民は空襲を事前にキャッチしていた。

その夜甲州街道には、空襲に備えてたくさんの消防自動車が待機していた。

だが、第一波の空襲は鶴見・川崎方面で終った。市民は空襲はないものと一安心した。

ところが二日○時四〇分頃、突然B29の第二波の攻撃が開始された。

まず万町に焼夷弾が投下されたのを皮切りに、長房の陸軍幼年学校にも落され、あたかも目じるしの火の輪をつくるように八王子周辺から開始された。

目標が定まると、一三〇機におよぶ後続のB29は大きなうなり声ともとれる爆音をひびかせながらエレクトロン大型焼夷弾を八王子に投げ込んでいった。

大部分の市民はそのなかを必死で逃げ、河原や郊外の山岸畑に避難した。全市は瞬時にして火の海と化した。

火は風を呼び、焔は渦となって天空高くおどり火の粉を舞いあげていった。消火どころのさわぎではなかった。

市民は死と直面し、恐怖におののいていた。B29はなんの抵抗も受けなかった。

府民はなすすべもなくただB29のなすがままにまかせた。八王子市ばかりではない、周辺の町村も大きな被害を受けた。

空襲は二時間以上続いただろうか。

八王子市だけで一万三五三八戸が焼けた。全戸数の八二パーセントにあたっている。

罹災者は七万三五〇〇人、死者は三九五人におよんだ。

八王子の歴史のうちで、最大の災害はこのB29の空襲による戦災をおいてはほかにない。

公共建築物はほとんど焼失したが、主なものをあげると、市役所・税務署・消防署・地方事務所・職業安定所・裁判所・都立繊維試験所・八王子駅・東八王子駅・郵便局・電話局・商工会議所・小学校六校・中学校四校・銀行二行・映画館五・病院・社寺などであった。

同年八月一五日、八王子の市民は焼土と化した町で終戦を迎えたのである。

top

****************************************

|