|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

���́@�吳�E���a�̕ϓ�

�@�@1�@�ς�_���ƌR���Y�Ɖ� top

�@�s��ɐL�т�S��

�@�����������珺�a�����ɂ����Ă̖�O�Z�N�Ԃ́A�S�����͂��߂Ƃ����Ȏ{�݂����X�Ɛ݂����A���݂̕{���s��̃��N�g���قڂł��������������ł���B

�@�Y�Ɗv���ɂ���Ă��̊�Ղ��m���������{���{��`�́A��ꎟ�����_�@�ɋ}���ɔ��W���A�Љ�\���̂����ɗl�X�ȕω��������炵�����A�Y�ƍ\���̖ʂł́A�_�Ƃɑ��H�Ƃ̗D�ʂ�����I�Ȃ��̂ɂ����B

�@�����čH�Ɖ��ɔ����l���̓s�s�W���������ɂȂ������A���������X���͂Ƃ��ɓ��{�̎�s�����ɂ����Ē������A����Z�i�吳��j�N�̍��������ɂ��ƁA�����s�̐l���͂��łɓ�Z�Z����˔j���ē�ꎵ���]�ƂȂ��Ă������A���̂����������܂�̎҂͋�]�̎l��E�܃p�[�Z���g�ɂ������A�c��̌��E�܃p�[�Z���g���Ȃ킿���ܖ��]�̎҂͑����o�g�҂ł������B

�@�������������ւ̐l���W���́A�K�R�I�ɍx�O�ւ̎s�X�n�g��Ǝ��ӕ��̐l�������������炵�A�s���𒆐S�ɑ哌�������`������Ă������B

�@�{���s��ւ̓S���̕~�݂Ƒ�K�͎{�݂̊J�݂́A�������������s�̖c���Ɋ�Â����̂ł������B

�@���łɈꔪ�����i�������j�N�����ɂ́A�O�͂ŏq�ׂ��悤�ɍb���S���̐V�h�`�����q�Ԃ��J�ʂ��Ă���A���ꂪ�O�����Ɠ��������ԑ傫�ȃp�C�v�ƂȂ��Ă������A�{���s��ɒ��ڊW����ŏ��̓S���́A����Z�i�����l�O�j�N�Z���A�������`���͌��i�쒬�ܒ��ځj�ԂɊJ�ʂ������������S���i�̂��̍��S���͌����j�ł���B

�@���̓S���͂��̖��̂Ƃ���A������̍����̍̎�E�^����ړI�Ɍv�悳�ꂽ���̂ŁA�̂��ɂ͋q�Ԃ̏펞�^�]���s�Ȃ�ꂽ���A��������̊J�ʂƋ��ɂ��̑��݈Ӗ������Ȃ��A��㎵�Z�i���a�܈�j�N�㌎�ɔp���ƂȂ����B

�@���ő吳���ɓ���ƁA�����d�C�O�������z�E�{���E�����q���ʂ̔��W���݂����ēS����~�݂��A����Z�i�吳�܁j�N��Z���ɂ͐V�h�`�{���Ԃ��J�ʂ����B

�@���v���Ԃ͖�Z�Z���A�^���͂��ƂȕГ��O�Z�K�i�吳���j�ł������B

�@���̌��݂̋������̊J�ʂɂ��{���s��͏��߂ēs�S���ƒ��������悤�ɂȂ�A���̌�̔��W�̑傫�ȃX�e�b�v�ƂȂ����B

�@�Ȃ��{�����琼�́A�ʓ�d�C�S���Ƃ����ʉ�Ђɂ��S���̕~�݂��s�Ȃ��A������i�吳��l�j�N�O���ɕ{���`�������q�Ԃ��J�ʁA���̌㗼��Ђ͍������ē��i���a�O�j�N�܌��ɐV�h�`�������q�Ԃ����ʂ���ɂ�����A����ɂ��̋������̌��^�����������̂ł���B

�@������i�吳���j�N�Z���A�������`�����Ԃ��S�ʂ��������S�����A������̍����̍̎�ƗA������ړI�Ƃ����S���ł��������A���i���a��j�N�l���ɐ����S���ɔ�������A���݂ł͐�����������Ɖ��̂���Ă���B

�@�܂��앐�S���i�̂��̍��S�앐���j���A�����͑�����̍����̍̎�E�^������ړI�Ƃ��Đ��`����i���s�j�Ԃ̕~�݂��v�悳�ꂽ���A�~�n���̐ΊD�𗧐�o�R�Œ��ڐ��̍H��։^���������Ƃ������Z�����g�̗v�]�������āA���Ǘ���܂ʼn�������邱�ƂƂȂ�A������i���a�l�j�N��ɑS�ʂ������̂ŁA�����m�푈���̎l�l�i���a���j�N�ɍ��L�S���ƂȂ茻�݂ɂ������Ă���B |

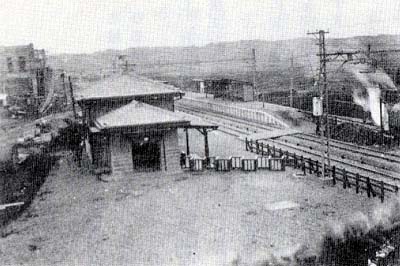

�앐�S���̊J�ʁ@�J�㌾���Ȃ��{���{���w

|

�@�������痈�����{��

�@���̂悤�ɕ{���s���ʂ�S���̑����́A��s�����̖c���ɂ�錚�ݗp�̍����̉^�������̖ړI�Ƃ��ĕ~�݂��ꂽ���Ƃ����F�ł���B

�@��������쉀�E�������n���E�{���Y�����Ȃǂ́A�l���̏W���ɂ���ċ����Ȃ��������s�����炢��ΒǏo����āA�{���s��ֈڂ��Ă������̂ł���B

�@�����s�́A�O�a��ԂƂȂ����s���̕�n�����̂��߁A�x�O�ɑ�K�͂Ȍ�����n�̑������v��A�����E�����䗼���ɂ܂�����O�Z�����i����w�N�^�[���j�̒n�����đ����H���ɒ��肵�A����O�i�吳���j�N�l���ɊJ�݂����̂�������n�ł���B

�@������n�͈��O���i���a��Z�j�N�ɑ����쉀�Ɖ��̂����Ƌ��ɁA�~�n���g������A���݂ł͎O�Z���]�̗삪�����Ă���B

�J�ݒ���̓������n�� |

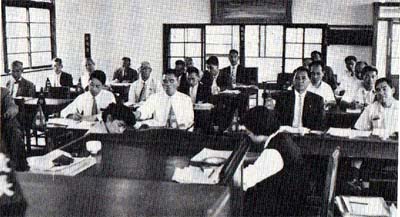

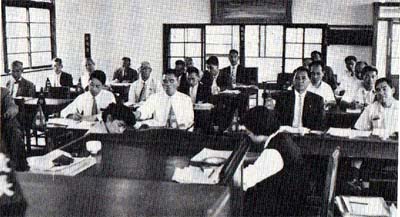

���������w�Z�̊J�Z |

�@�܂��������n��y���̖ڍ����n����A���͂̓s�s���ɂ��吳���N�ɂ͎肺�܂ƂȂ������߁A�������̈ړ]��F�����̂��A���ǎ��R�����ɂ߂��܂ꂽ�{���ւ̈ړ]�ƂȂ������̂ł��邪�A����͍Γ��̑������݂��{���������������ėU�v�^�����s���������ʂł��������B

�@����Z�i�吳�܁j�N�ɂ͑卑���_�Ђ̓엠�n�P���̒n��l�����i��E�O�w�N�^�[���j�̔������قڏI���A�O���i���a���j�N�O���ɂ͈�����Z�Z���[�g���̐V���n��̌��݂��n��A���N��ꌎ�ɏv�H�A�����ꔪ���ɑ���̃��[�X���J�Â��ꂽ�B

�@���̂ق��A�����Y�������A�{�������̎^�ۗ��_�̂����܂��Ȃ��ŕ{���ւ̈ړ]�����܂�A����l�i�吳��O�j�N�㌎�ɋN�H�A��Z�N�]�̂̂��O���i���a��Z�j�N�O���Ɋ������݂Ă���B

�@�܂����̎����ɂ͎Y�Ƃ̔��W�ɔ����e���ʂ����荂�x�̋���ւ̗v�]�����܂�A�e�n�ɏ㋉�w�Z���݂���ꂽ�B

�@�{�����ɂ����Ă��A���Z���i�����l��j�N�l���A�������w�Z���Ǝ҂�ΏۂɏC�w�N����N�̖k�����S���_�Ɗw�Z�i�̂��̕{���_�\�w�Z�A���݂̓s���_�ƍ��Z�j���ݒu���ꂽ���A��O�i�吳���j�N�ɂ����������w�Z�i�����w���j���A����ɎO���i���a��Z�j�N�ɂ͋��̓��������_�ъw�Z�i���݂̓����_�H��w�j���{���Ɉړ]���A����_�w���̉��K�т�؊J���Č��݂��ꂽ�V�Z�ɂŎ��Ƃ��J�n���ꂽ�B

�@�������Ă��̎����ɁA���ݕ{���s��ɂ݂����K�͎{�݂́A���̌�܂��Ȃ����Đi�o�����H����̂����A��ʂ�o��������̂ł��邪�A�����͂�������s��̕���i�ւ��j�n������Ă���ꂽ���̂ł���A�Ȍ�s��̌i�ς͈�ς��邱�ƂƂȂ����B

�@�n�吧�Ə���l

�@�]�ˎ������ɂ���A�_���ɂ����Ă����i�o�ς����y����ƁA�_���w�̕����������݁A�n���������_���͎���̓y�n�̏��L���������ď���l�ƂȂ����A�x�T�ƂȂ����_���͂����̓y�n���W�߂čk�삳���A�������珬�엿���Ƃ�n��ƂȂ��Ă������B

�@��������ɓ���A���������n��w�͒n�d��������Ɉꔪ���Z�N��̕s�����ւĈ�w�i�W���A�S�k��n�̂�������n�̂��߂銄���͈ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�̎O�܁E�܃p�[�Z���g����A�����i�������j�N�ɂ͎O��E�܃p�[�Z���g�A���Z���i�����l��j�N�ɂ͎l�܁E�܃p�[�Z���g�ւƑ��債���B

�@�����n��́A�S���n���̌܁Z�`���Z�p�[�Z���g�ɂ�����ԍ������엿�������Œ������Ă���A��Z�`�O�Z�����i���Z�`�O���w�N�^�[���j�̍k�n�����L���Ă���A���̒n�ゾ���ŁA�䂤�䂤�������邱�Ƃ��ł����Ƃ�����B

�@�Ȃ��{���s��̑������̈���l�i�吳�O�j�N�̏���n�̊������݂�ƁA���c�͑S�̂̎��Z�E���p�[�Z�b�g�A���͎��܁E�l�p�[�Z���g�����߂Ă���A���ɑS�̂̎l���̎O������n�Ƃ����L�l�ł������B

�@�������������I�Ȓn��E����̊W�́A����_�̐��������W�Q����Ƌ��ɁA�_�Ƃ̋ߑ㉻�̖W���ƂȂ�A�_���̒�̑傫�Ȍ����ƂȂ����̂ł���B

�@���̂悤�ȉՍ��Ȓn�吧�̉��ř���i����j���Ă�������l�������A��v���͂��Ēn��ɑR���A�����̉��P�𔗂�g���쑈�c�h�͑�������݂�ꂽ���A�����̑����͕s���ЊQ�̎��Ɉꎞ�I�ȏ��엿�̌��Ƃ����߂���x�̂��̂ɂ����Ȃ������B

�@�������吳���ɓ���ƁA�����������쑈�c�͒n��Ώ���Ƃ����K�������̌`���Ƃ�A����_�����͑g�����������A�g�D�I�ŕ��̍L���_���^����n��ɑ��ēW�J����悤�ɂȂ����B

�@�O�����ŏ��̔_���g��

�@�����ł��ɁA�{���s��ɂ�����n�吧�Ɣ_���^���̈�[���݂Ă������B

�@������i�吳��Z�j�N��A�{��������������g�����������ꂽ���A���ꂪ�O�����ɂ������ŏ��̔_���g���ł������B

�@���̑g�������̌_�@�ƂȂ����̂́A���N��Z���ɋN�������쑈�c�ł������B

�@�����ŊԒn��Ɖ��͌��n���i���Ɍ��ݓ쒬�j�̏���l�����́A���肩��̕s��̂��ߏ��엿�̌��Ƃ����߂Ēc�����A�{���{���̖�r�܂��\�Ƃ��āA���̔N�̏��엿����U�ɂ���l�̊��Ō��Ƃ���悤�n�呤�ɗv�������B

�@����ɑ��Ēn�呤�́A��U�ɂ��l���܂ň������Ƃɓ��ӂ������A����ȏ�͏��������A�Ȍ���͕�������Ƃ���ƂȂ����B

�@���ǁA���̈ꌏ�́A�{���̐V���L�Ғc�����قɓ���A�o���̒��Ԃ��Ƃ��Ĉ�U�ɂ������܍������Ƃ������Ƃŗ����ƂȂ������A����l�����͂�����@�ɑg���������Ēc�����邱�Ƃ����߁A���������ɂ��������̂ł���B |

��r��

|

�@���̏���g���́A���́u����g���\���K��v�ɂ��ƁA����������̖�r�ܑ�ɒu���A����l�Ǝ��쌓����l�ɂ���đg�D���A�_���̉��ǁE���B�A�n��Ə���l�Ƃ̋��������Ƃ��āA��������̓��s����R�c���A���̉��P���͂���A�����̈���������邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł������B

�@���̖ړI��B�����邽�߁A

�@�@�n�傪�s���ȏ��엿�̈����������������͈�v���͂��ēK�ȑ���~����A

�@�A�V�Г��ɂ�茸���̏ꍇ�́A�n��ɑ��ď��엿�̈���������������A

�@�B�k�n�ɂ�����鋴�E���H�̏C���A�x����ɔr���������S�ɂ���A�Ȃǂ��s�Ȃ����Ƃ��߂Ă���B

�@����͕{�����Ƒ����������𒆐S�Ɏl���Z���ł������B

�@���̏���g���̌����Ƃ��̊���̉e���͏������Ȃ��A���̌�A�k�����S�̕ےJ���i�ےJ�s�j���_���i�����s�j�A�쑽���S�̏��{���E�R�ؑ��i���ɔ����q�s�j�E�ߐ쑺�i���c�s�j�E�������i�����s�j�Ȃǂ̑��X�ɁA�������ŏ���l�ɂ��_���g������������A����Z�i�吳��܁j�N�ɂ͂���炪�������ĎO�����_���g�����������ꂽ�B

�@�O�����_���g���́A��ɕ{���n��r�܂�I�сA�k�쌠�̊m���A���엿�̌y���A���]�ԐŁE�Ԑł̓P�p�A�s�ݘ�ɓ��ʐŕt���A�_�ƍ��̏����A�d�����̒l�����A�����K���i�̏���ł̓P�p���𐭍�ɂ������Ċ������s�Ȃ������A�܂��Ȃ��k��V���Y�E����͎O��𒆐S�Ƃ���S���g�D�A�S���{�_���g�������ɉ��������B

�@���āA�O�����̔_���g���^���̎w���Җ�r�܂́A����l�i�吳��O�j�N�Z���A�����_���}�̐��E�Ėk������悩�瓌���{��c���I���ɗ���₵�A����ɓ��i���a�O�j�N�ɂ͓��{�ŏ��̕��ʑI���ł�����Z��O�c�@�c���I���ɂ����{�_���}�̌��F���Ƃ��ė���₵�A���Y���}���Ƃ��Ă������Ɍ����������A�c�O�Ȃ��瓖�I���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���̌�r�܂́A�������n��̗U�v�ɂ������Ă��A����n�������_���̕⏞���ɔz�������̎����ɐs�͂������A�����̃��h�������Ȃ�������i���a�l�j�N��A�l���̎Ⴓ�ŋ}�������̂ł���B

�@�����N���������O�Z�i���a�܁j�N��A�_���g�����ƗF�l���u�ɂ��A���̋Ɛт����������L�O�肪�A��ł���{���̈��{�������Ɍ������ꂽ�B

�@��������

�@������i���a�l�j�N��Z����l�ځA�j���[���[�N�E�E�H�[���X�̊�����\���ɒ[�����勰�Q�́A���N�O���ȍ~�{�i�I�ɓ��{�o�ς��������݁A���a���Q�Ƃ��ē��{�S�̂�s�i�C�̃h����ɗ��������A�Ȃ��ł��[���ȑŌ����������͔̂_���ł������B

�@����͂Ȃɂ����_�Y�����i�̖\���Ƃ����`�Ŕ_�ƌo�c�������̂ł���B

�@���Ȃ킿���̋��Q�̊ԁA��ʂɕĉ��͓̈�A�����͎O���̈�ɂ܂Œᗎ���āA�_���o�ς͖��\�L�̋��R��ԂƂȂ�A�g�ĂƖ��h�Ɉˑ�������{�_�Ƃ͍\���I��@�ɂ����������̂ł���B

�@���̂��ߓ��k�̔_���ł͖��̐g����⌇�H���������o������A�e�n�Ŗ��ꗙ���⋳���̕�s��������������Ȃǂ̖�肪�������B

�@�������Ă▚�Ƃ������_�Y�����i�ɂ���ׁA�엿�E�_��Ƃ������H�Ɛ��i�̉��i�͂��قǒᗎ�����A�_�ƁE�H�Ɨ����i�Ԃ̉��i���͈�w�g�債�Ĕ_�ƌo�c�̕��S�傳�����B

�@�܂��s���ɂ���ƘJ���҂̉��قɂ��J���s��̌����́A�����̋A�_�҂݁A�_���ɂ͉ߏ�l�����W�����āA���Q�͔_�ƌo�ς�j�ŏ�Ԃւƒǂ����̂ł���B

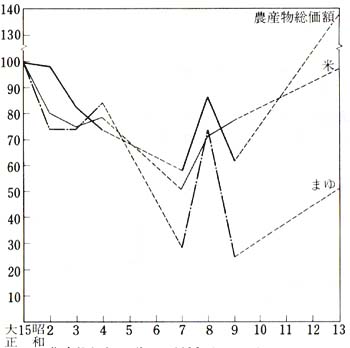

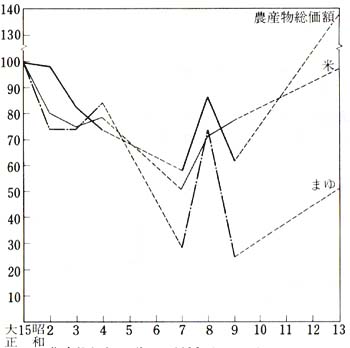

�@�s����������̏ꍇ�A�ĂƖ��̉��i�̓����͉E�̃O���t�̂Ƃ���ł���B

�@���Ȃ킿�_�Y�������z�̐��ڂ��݂�ƁA���a�ɓ���Ə��X�ɒቺ���͂��߁A���O���i���a���j�N�ɂ͓�Z���O�Z�Z�~�i�w���Z�Z�j�ɂ܂ŗ������ށB

�@���N�ɂ͂������Ȃ������̂̋��Q�O�̐����i����Z�N�j�ɂ͒B�����A�O�l�i���a��j�N�ɂ͍Ăђᗎ���A���̌�O�N�قǐ��l�͕s���ł��邪�A�O���i���a��O�j�N�ɂ͐����i�w����ꎵ�j�������Ă���B

�@�ĂƖ��i�t���j�̉��i�̓������قړ��l�ł��邪�A���̓�҂̒ᗎ�͑��̔_�Y����肩�Ȃ茰���ł������B |

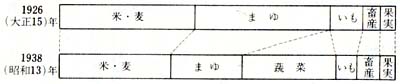

�_�Y�����z�̓���

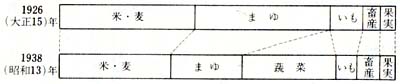

1926 (�吳15�j�`38�i���a13�j�N�̎w���B

�i�w�{���s�j�x���j

���͍����@�ۂ̔��B�ŁA���̎��v���Ȃ��Ȃ����B

|

�@�Ƃ�킯���̒����Ԃ�͂͂Ȃ͂������A���O�l�i���a��j�N�̃h������ɂ͋��Q�O�̎l���̈�Ƃ����L�l�ł������B

�@�����Ĕ_�Y�������z�����Q�O�̐��������������O���i���a��O�j�N�ɂȂ��Ă��A�����͋��Q�O�̌܊�������ƂƂ����S��ł������B

�@���������̂Ȃ��ŁA�������̔_���͗l�X�ȓw�͂������ˁA�o�c�ێ��ɂƂ߂����A���̂ЂƂ��͔|�앨�̓]���ł������B

�@�E�̖_�O���t�́A�����ɂ������v�_�Y���\��������Q�O�i����Z���吳��ܔN�j�Ƌ��Q���i���O�������a��O�N�j�ƂŔ�r�������̂ł���B

�@������݂�Ɩ��i�{�\�j���l��p�[�Z���g������p�[�Z���g�ւƑ啝�Ɍ�ނ��������ɁA��ؗނ��}�����A�܂��킸���Ȃ�����{�Y�̑������݂���B

�@���Ȃ킿�A�������ł͂��̋��Q���@�ɁA�g�ĂƖ��h����g�ĂƖ�����h�ւƔ_�ƌo�c�̓]�����s�Ȃ�ꂽ�̂ł���B |

��v�_�Y���̕ω��@�_�����Q�O���

�������ɂ�����_�Y���\����̔�r�B

�i�w�{���s�j�x���j

|

�@�����Ă���͕s������̒E�o��ł���Ƌ��ɁA�����s�Ƃ�����s�s���Ђ������ߍx�_�Ƃւ̓]���ł��������B

�@�Ȃ��A�����̋��Q���ɂ����鋇��̈�[�́A���̑��Ŕ[�ŗ��̒ቺ�ɂ�����Ă���B

�@���Ȃ킿�A�����i���a��j�N�ɔ���E�O�p�[�Z���g�ł������[�ŗ��͔N�������Ēቺ���A�O���i���a�Z�j�N�ɂ͌܋�E�Z�p�[�Z���g�܂Œቺ���đ����ɑ傫�Ȏx����������悤�ɂȂ����̂ł���B

�@����ɑ��đ������ł́A���N����e�n�悲�Ƃɔ[�őg����ݗ����Ĕ[�łɂƂ߁A�܂��Ȃ��ؔ[�̌����ɐ������Ă���B

�@���������_�����Q�ɑ��A���{�����O���i���a���j�N�����A������g�~�_�c��h�Ƃ����Z�O�Վ��c����J���Ȃǂ��̑���������A�ĉ���E��������E���Nj��~�i���傤���イ�j���Ƃ̎O��ŏo���_���o�ϕ������͂��������A�\���Ȍ��ʂ͂�����Ȃ������B

�@�������ē��{�́A����Ȍ�A�_�Ƃ���Ƃ������\�L�̏��a���Q���炤�����傫�ȑŌ��ɂ�鍑�������̔敾�E���R���������邷�ׂ��Ȃ��܂܁A���̑ʼn��̓����Ђ�����ߗׂ̃A�W�A�����ւ̌R���i�o���߂Ă������ƂɂȂ�̂ł���B

�@���̌R���H�ꉻ

�@���{�͏��a���Q�ɂ�鍑���̋��R����w�i�ɁA�R���𒆐S�ɊC�O�N���ւ̓��������݁A���O���i���a�Z�j�N�㌎�ɂ́g���B���ρh�A�����ĎO���i���a���j�N�����ɂ́gḍa�������h��U�����Ă��ɓ����푈�ւƓ˓����A�����͐펞�̐����ɓ������B

�@����ɔ����{���s����͂��߂Ƃ���O�����ւ��R���{�݂�R���H�ꂪ���X�Ɛi�o���A�n��̗l�����傫���ω����邱�ƂƂȂ����B

�@�O�����ւ̌R���H��̐i�o�́A�]���@�B�H�Ƃ̒��S�n�ł��铌���s�̑�X�E���c�A���E���l�Ȃǂ̋��l�n�悪�A�R���Y�Ƃ̔��W�ɂ���Ă������ɖO�a��ԂɂȂ�ɂ�āA���a�̏��ߍ�����݂���悤�ɂȂ����B

�@���ƂɈ��O���i���a��Z�j�N�ȍ~�ɂȂ�ƁA����̗��R�q��H���i�������傤�����̍H��j���͂��߁A���R�Ζ��i���s�j�E���R�Z�p�������i�����s�j�Ȃǂ̗��R�̋Z�p�W���@�ւ��������ŊJ�݂���A��H��̈ړ]�E�ݗ��������āA�O�����͕���H��n�щ����Ă������B

�@���Ƃ��A���O���i���a���j�N�ɂ͏��a��s�@��������i�����s�j�E�����q��v�튔������i���]�s�j�E������s�@��������i������s�j�A�O���i���a��O�j�N�ɂ͍q�w�H�Ɗ�������i������s�j�A�����ĎO���i���a��l�j�N�ɂ͓��������ԍH�Ɗ�������i����s�j�����ꂼ��ݗ��J�ƁA����ɕt�����Đ݂���ꂽ�����H��͐���𐔂���Ƃ�����Ԃł������B

�@�������������̂Ȃ��ŁA�{�����̌R���H�ꉻ�������̂ł���B

�@�{�����ւ̌R���W�{�ݐi�o�̔��ƂȂ������̂́A���O���i���a��O�j�N�ɐݒu���ꂽ���R�R�����i�̂��̕ČR�{����n�A���݂̍q�q���{����n�j�ł���B

�@����͗��R���q��@�⎩���Ԃ̔R���⏁�������m�ۂ��邽�ߐݒu�����Z�꒬���i��Z�Z�w�N�^�[���j�ɂ킽��R���Z���^�[�ł������B

�@�����ē����N�A������Г��{���|�������H���i���|���j�̌��݂��n��A���l�Z�i���a��܁j�N�܌��ɑ��Ƃ��J�n���ꂽ�B

�@���̍H��͓�������R�̊Ǘ��H��Ƃ��Đ������A���Y���镺��̐v���琶�Y�Ǘ��܂ł��ׂČR�̎w���̂��Ƃɍs�Ȃ�ꂽ�B

�@�����͒��^��Ԃ̐��Y���s�Ȃ��Ă������A���l�O�i���a�ꔪ�j�N����͒��^���˖C�̐��Y�ւƓ]�����ꂽ�B

�@�����]�ƈ��͌܁Z�Z�`�Z�Z�Z�l�ł��������A�̂��ɂ͒��p���ꂽ�l�X�⓮���w�k�Ȃǂ������A�啽�m�푈�����ɂ͎O�Z�Z�Z�l���悤�����H��ƂȂ��Ă����B

�@���{���|���ɂ��ň��l�Z�i���a��܁j�N�ɂ͓����ʼnY�d�C�̕{���H���i���Œ��j���ݒu����A���N�l�����瑀�Ƃ��J�n���ꂽ�B

�@���̕~�n�͕{�����Ɛ��{���ɂ܂������Ė��Z�����i��O�w�N�^�[���j�ɂ��Ȃ�A�d�C�@�֎ԁE�d�S�p�i�E�d�M���u�Ȃǂ̐��Y���s�Ȃ����B

�@���l�O�i���a�ꔪ�j�N�ɂ͂��̎��p�������傪��������ē��Ŏԕ㐻�����ƂȂ������A���N�ꌎ�ɂ͋��ɌR����ЂɎw�肳��č��̊Ǘ����ɓ������B

�@���N��ꌎ�̏]�ƈ��͎O�܁Z�Z���A����ɏ��q��g���E�����w�k�E���p�ҁE�{���Y�����̎�Y�ғ���������Ƒ����͌O���Z���ɒB�����B

�@���l���i���a��Z�j�N��ꌎ�ɂ́A�H��p�n�������i���O�w�N�^�[���j���m�ۂ��ē��{���^��s�@��������i�������j���ݗ����ꂽ�B

�@�����ł͌R�̊Ǘ��H��Ƃ��đ�^�O���C�_�[�̐��Y�Ɣ�s�@�̕��i�̎�����s�Ȃ��A�l�Z�Z�`�܁Z�Z���̏]�ƈ����悤���Ă������A�̂��ɂ͂�͂蒥�p�⏗�q��g����������O�Z�Z���قǂɑ��������B

�@���̂悤�ɑ�K�͍H�ꂪ�אڂ��Đݒu���ꂽ���ʁA�푈�����A�{�����ɂ͂��킹�Ĉꖜ��Z�Z�Z�`�O�Z�Z�Z�̍H�Ə]���҂�����������H�ƒn�悪�`������A����ɂ��̎Б�◾�̌��݂Ƃ����܂��Ē��̐��i����������ɕϖe���Ƃ��邱�ƂƂȂ����B

�@�吳���N�Ɏ��l�����i�ː���l�㔪�j�ł������l�����A���O���i���a��Z�j�N�ɂ͈ꖜ�Z�Z�ܘZ�i�ː���ꔪ�l�j�A�l�Z�i���a��܁j�N�ɂ͈ꖜ�Z��l���i�ː���Z�j�A�����Ďl�l�i���a���j�N�ɂ͓�����i�ː��O�Z�O�Z�j�ւƋ}�����Ă���B

�@����ɔ����A�������̐l�������O�Z�i���a���j�N�̌܋㎵�Z�i�ː��㔪���j����l�l�i���a���j�N�ɂ͎���Z���i�ː���l��܁j�ɁA�܂����{������������ܔ����i�ː��l��Z�j����O���O���i�ː��Z���j�ւƑ������Ă���B

�@�Ȃ��펞���ɂ́A��ʂ̊�Ƃ��R�����Y�ɓ]���𖽂����A�S���Ђ������Ђ��Y���Ă����{�����̐��쉮���R�i�������イ�j�H��������P�p�̂Ђ��̐��Y�ɓ]�����A���̎q��Ђ̕{���ו��D��������Ђł͖h�Ń}�X�N�̐��Y���s�Ȃ����B

�@�܂������������̏����ԉΓX���͂�R�̊Ǘ����ɒu����A�ԉ̂ق��R�W�̉Ζ�̐��Y���s�Ȃ����B

�@���퐶���ւ̓���

�@�푈�̊g��ƒ������ɔ����A����̎Љ���̂Ȃ��ł��A�펞�̐��̋������K�v�Ƃ��ꂽ�B

�@�����ň��O���i���a���j�N�A���{�͍������_�������^�����N�����A�������_�̓�����͂��������A����ɗ��N�ɂ͂��O�ꂵ���[�u�Ƃ��āA�펞�����̊�{�@�ł��鍑�Ƒ������@�𐧒肵���B

�@����ɂ�萭�{�͘J���E�����E�����E�����E�{�݂ȂǍ��������̑S�ʂɂ킽��A�c��̌�F�Ȃ��ɓ����E���p�ł��邱�ƂƂȂ����B

�@�����Ă���Ȍ�A���������̂�����ʂœ������}�s�b�`�ł����݁A�R���i�̗D��I�m�ۂ��͂���ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�R���Y�Ƃɂ͗A�����ނ⎑�����W���I�Ɋ������A���O���i���a��l�j�N�ɂ͍������p�߂ɂ���ʍ������R���Y�Ƃɓ��������悤�ɂ������B

�@������g�i�̐��Y��֓��͂��т�����������A������Ƃ͋����I�ɐ�������Ă������B

�@�����č����ɑ��Ắg���������͓G���h�Ƃ����X���[�K���̂��Ƃɐ����̂���߂����v���ꂽ�B

�@���O���i���a��O�j�N�Z���A���������̖Ȑ��i�̐��Y�E�̔����֎~����A���N����͑哤�E���X�E�H���E���E�ؒY�ȂǁA�����������鐶���K���i���}�����A�l�Z�i���a��܁j�N�ɂ͍����E�}�b�`�̐ؕ����������ꂽ�B

�@����Ɉ��l���i���a��Z�j�N�ɂ͎�H�ł���Ă��z�����ƂȂ�A���ňߗނ��ؕ����ƂȂ����B

�@�����̓����́A�������E���������ėׂ�g�Ƃ����ו۔ǂ�ʂ��čs�Ȃ��A�����̋��X�܂ł��̓O�ꂪ�͂���ꂽ�̂ł���B

�@�܂��_���ɂ��ẮA���l�Z�i���a��܁j�N����Ă̋��o�������{����Ă������A�l���i���a�ꎵ�j�N�ɂ͐H�ƊǗ��@�����肳��A���Y���̋��o��Y���ނ̔z�����A���ƊǗ������悢�拭������A�H�Ƃ̑������͂���ꂽ���A�J���͂̕s����Y���ނ̕s���̂��߁A���Y�͂ނ��댸�����A�H�Ɠ�͐[���ƂȂ��Ă������B

�@���܂����ŁA���l�l�i���a���j�N�̕{��������������푈�����̐����̈�[�����������Ă݂傤�B

�@�܂��A���̎�ȍs�����݂�ƁA�ꌎ����͑卑���_�ЂŊe��c�́E�e������E�ׂ�g�����Q�����ĐV�N������j��A�����͓������I���ߕ�j��A���̂Ƃ���s�@�̌��[�^������Ă���Ė����v�Ō���A�㌎�Ɂg�����{�����h���C�R�ȂɌ��[���ꂽ�B

�@�O���ꔪ����������܂ł͕{�����䐹�։�c���i�{���꒚�ڂ̖����V�c�s�݁i�����j�����j�ő�O�͐�u�����J�u�A�l�������͓V���ߏj�ꎮ�A�㌎���������Z���Ԃ͊e������E�ׂ�g�͒��z��s��ɏo���đ���R����ƋΘJ��d�A�o��l���͋㔪�l���ł������B

�@��Z���O�Z���͖����߂ɂ�����S����˂͐��|�^�����{�A��ꌎ��O���͑卑���_�ЂŐV�����ӍՁA��ꌎ��Z�������Z���Ԃ͒��z��s��֑���R����ƕ�d�A�o��l���͔��܌ܖ��B

�@�����Ĉ�����́A�����m�푈�J��̑�ٕ�Փ��Ƃ��āA�x�h�c�E��������A�����Ėh��Ҕ����\�z������Ƃ����{���Ă���B

�@�܂��A���l���i���a��Z�j�N�l������A���w�Z�͍����w�Z�Ɖ��̂��ꂽ���A�{�������w�Z�̂��̔N�̋Ɛѕ��݂�ƁA�܌��O�Z���ɂ͊w�Z�H����J�݂��ď��^��s�@�̕��i������J�n�����B |

�ׂ�g�̏��h���i�{�����j

|

�@�����ܓ������ܓ��ɂ����Ă͓����̐ԍ��T�؏��w�Z�̎�����Z�ܖ��̏W�c�a�J����������Ă���B

�@�㌎����ɂ͍����ȓ�N�̒j�q���k��ܖ������R�R���{���ɁA��ꌎ�����ɂ͍����ȓ�N�̏��q���k�����쉮���R�H��ɁA�܂���ꌎ�O�Z���ɂ͍����Ȉ�N�̒j�q���k�̔������V���S�H�̍H��ɁA���ꂼ��ʔN�ŋΘJ�����̖��߂��������Ă���B

�@���̂ق����k�͎�Ƃ��ĐH�Ƃ̐��Y�E���Y�̂��߂ɗl�X�ȋ��͂�������ꂽ���A�O����O����������܂ł̃x�[���Z�Z��Z�l�������݂ɁA�܂��l�������ɂ͈��p�̋�r������i�O��܁Z�{����j�ɁA�Z������ɂ͑��؊D�W���i��܈�ї]�j�ɁA�����Z�E�����͐��c�̃Y�C���V�쏜��ƂɁA�����Z��������ɂ͔͑�p�̑������i�O�Z�Z�Z�сj�ɁA���ꂼ��]�����Ă���B����ɂ��̈ꂩ�N�̂����ɁA�K���Z�܁Z�сA�R�p����l��Z�сA�h���O���O�Z���܊сA���̎���Z���сA�����Ï����l���Z�ѓ��̋��o���s�Ȃ��Ă���B

�@��ʐl�̒��p��ΘJ��d���������A���̔N�̍������p�߂ɂ�鉞���҂͋�㖼�A���q��g���ւ̉����҂͎l�O���A�܂撲�z����������ܕ����ւ̋ΘJ��d�͎O��A���킹�Ă̂�Z�O���ɂ����ł���B

�@�܂��ꌎ���Ǝl����Z���ɂ͋���������s�Ȃ��A�x���䎵����g������O�g���]�A���ɓ��ܘZ�L���]���������Ă���B

�@�@2�@��㕜���Ɠs�s�� top

�@�s�킩�畜��

�@�������~���Ƃ����ߎS�Ȍ����������Čo���������Ƃ̂Ȃ����{�����Ƃ��āA���̗⌵�ȏI��ɂ��l�S�̓��h�͒������A�����̌��R�Ƌ��ɓ����͑S������A�J�ɂ͗���唌ꂪ������ɔ�сA�����̒��ɃA�����J�R�͋㌎�ɐi�����A�{���ɂ����Ă͗��R�R�����i���傤�j�ՂɎi�ߕ���u���A�l�o�͎��B�̂悤�ȉƂ܂ʼnƑ�{���ɉ���������B

�@�C���͂����y���̂܂܂ŏ�̎����������ĂA�{�œV������A�V�䗠�ɓ����ł��B���Ă���̂ł͂Ȃ����ƒ��ׂĂ���炵�������B |

�@�{�����̈�t���c�v���́w�I���̕{�����Ǝ��x�œ����̏����̂悤�ɘb���Ă���B

�@�{���s��͂����킢�ɐ�Ђ��܂ʂ��ꂽ���߁A���̔�Вn�̂悤�ȏZ���ɂ݂܂��邱�Ƃ͂Ȃ��������A�l�X�͐푈������܂��H�Ɠ�ɋꂵ�B

�@��ԍ������̂͂�͂�H�Ƃł������B���ہA�I���̐H�Ɠ�͂Ђǂ����̂������B

�@�I��O��肩�����ďI���̕�����H���̔z���������Ȃ��āA�H�T�̑��܂ŐH�ׂ��l�͑�R�������B

�@�]���ē���Ƃ���h�{�����҂���ŋC���������A�w�̃z�[���œd�Ԃ�҂��Ă���Ԃ������Ă��邱�Ƃ��炭�A�啔���̎҂͂��Ⴊ��ő҂��Ă������̂��B

�@�c�c���̂Ƃ���͊O�Ȃ����Ȃ̂ɁA����ł��S���҂̎O�����炢�͉h�{�钲�ǂ̊��҂������B�i�����j |

�@���̂��߁A�e�ƒ�̎�w�̓����b�N�T�b�N��w�����A�t�߂̔_���n�тɕāE���E��ؓ��̔��o���ɏo���������A����ɂ����ă��~���������s���A�ꕔ�̎҂͖\�����ނ���A�ӂƂ�������₵�Ă����B

�@���āA�펞���R���i�̐��Y���s�Ȃ��Ă����{���̊e�H����A���������ɖ����i���Y�ւ̐؊������͂������B

�@���̂������{���|���ɂ͈��l���i���a��Z�j�N�㌎�A���R���i�����A���H��~�n�̎l���̎O��ڎ����Ă�����ČR�̕��폱�i���傤�j�Ƃ��Ďg�p�����B

�@���ŗ��N��ꌎ�ɂ̓r�N�^�[�I�[�g������Ђ�ݗ������A�R�̎��p�̏C�����s�Ȃ킹�邱�ƂƂȂ����i���Z��N���j�B

�@�����ē��{���|���{���H�ꎩ�̂́A�E���@�E�Ζ��@�B�̐��Y���s�Ȃ��Ă���A���l���i���a��l�j�N�̏]�ƈ����͎l�Z�����ł������B

�@�܂����{���^��s�@������Ђ͏I��̔N�̈�Z���A�{�����쏊�Ɖ��̂��āA�����Ă̔�s�@���i�̐��Y����A�Ƌ�̊e��ؐ��i�̐��Y�ւƓ]�����͂��������A���l���i���a��l�j�N�ɉ��U�����B

�@���œd�C�{���H��Ɠ��Ŏ��p�{���H��́A���Ƃ��Ɛ����i�����{���|���̂悤�ɏ�����ł͂Ȃ��A�d�C�@��Ǝ��p�ł��������߁A���Ƃ̐؊����͔�r�I�e�Ղɍs�Ȃ�ꂽ�B

�@���̕����v��ɏ���Đ��Y�������ɂ����݁A���l���i���a��l�j�N�ɂ͑O�҂͈�Z�Z�����A��҂͈�l�������̏]�ƈ����悤����܂łɂȂ����B���̌�h�b�W���C���̎��{�ɂ��A�e��ƂƂ������������i����A���H��ł��啝�Ȑl���������s�Ȃ�ꂽ���A�����܁Z�i���a��܁j�N�ɂȂ蓌�œd�C�͓��Ŏ��p����������Ƃ���ƂȂ����B

�@���l���i���a��l�j�N�́u�{�����H��ꗗ�v�ɂ��ƁA

�@�@�@�B�����H�ꂪ�O�L�̎l�Ђ̂ق��O��A�]�ƈ��͂��킹�ĘZ�ꔪ�O���A

�@�A�a�сE�ؐ��i�W�H�ꂪ���g�a�эH��E���쉮���R���ق����A�]�ƈ��͂��킹�Ĉ�ꎵ���]�A

�@�B�H�i�W�H�ꂪ���������E�����Y�Ƃق����A�]�ƈ��͂��킹�Ĉ�Z�ܖ��ƂȂ��Ă���B

�@���̂悤�ɐ�Ђ��܂ʂ��ꂽ�{�����ł́A���̍H�Ƃ͔�r�I�����������A���Y���ꉞ�̋O���ɂ̂������̂Ǝv���A���̐E�ƕʐl�����݂Ă��A���l���i���a��O�j�N�̍��������ɂ��ƁA�H�Ɛl���͑S�̂̎O��E�l�p�[�Z���g�����߁A�_�Ɛl���̈��E�p�[�Z���g�A���Ɛl���̎��E���p�[�Z���g��傫����܂���Ă���B

�@�������H�Ɛ��Y���{�i�I�ɕ����������ւƌ������̂́A��͂蒩�N�푈�i���܁Z�`�O�N�j�ɂ��R���i�C���܂��˂Ȃ�Ȃ������B

�@�V�����n������

�@�����������̍������畜���ւ̉ߒ��ŁA����ł͐�̌R�̎w���̂��Ƃɓ��{�̖��剻�����͂ɐ��i����A�e���ʂɂ킽���K�͂ȉ��v���s�Ȃ��Ă������B

�@����͂܂��R���̉�́A�푈�ӔC�̒Njy�Ɛ푈���͎҂̌��E�Ǖ��A�e���@�K�̔p�~���ɂ��R����`�E���Ǝ�`�̕��@�i�ӂ����傭�j�ɂ͂��܂�A������́E�Ɛ�֎~���̌o�ϖʂł̖��剻�A�����ĘZ�E�O�E�O���̋��琧�x�̓�����J���g���̌������i���ɂ���Ԃ��̂ŁA���̊�{���_�͈��l�Z�i���a���j�N��ꌎ�O�����z���ꂽ���{�����@�ɋÏk���ꂽ�̂ł���B

�@�{���s��ɂ����Ă��A���l���i���a���j�N�l���ɂ́A���߂Ď����̎̌��I���s�Ȃ��A�{�������ɐX�J�X�O���A���������ɑ��J�����A���{�����ɏ����h��Y�������I���ĐV���Ȓn�������̑������ӂ݂������B

�@�܂��]���Ƃ������ƌ��͂̎��Ƃ��č����̐l�������X�������ł������x�@�Ə��h�́A���ɍ��Ƃ���Ɨ����������̓Ǝ��̉^�c�ɂ��@�ւƂ��Ĕ������A�w�Z����̖ʂł͐푈���̍����w�Z�����w�Z�Ɖ��̂��ꂽ�ق��A�V�݂��ꂽ�C�w�N���O�N�̐V�����w�Z���A�����͏��w�Z�̍Z�ɂ���A���ƂƂ����`�ł͂��������Ȃ���Ȃ�ɂ��X�^�[�g�����B

�@�܂����������w�Z���͂��ߋ�����ē���s���@�ւƂ��āA����������Ɨ���������ψ���ݒu���ꂽ���A���̈ψ��͂�͂���I�ɂ���đI��邱�ƂƂȂ����B

�@�����̂����A�����̂ɂ��x�@����h�̉^�c�́A�o�ϓI��Ղ̎コ�̂��߂��̈ێ�������ƂȂ������߂܂��Ȃ��p�~����A����ψ��̌��I�����A�����F���Z���Ȃ蕾�Q���������Ȃ����Ƃ������R�Œ��~�ƂȂ�A�������ɂ��C�����ƂȂ����B

�@���̂悤�Ɏ�̎��s������J�Ԃ��Ȃ�����A���̖��剻�͐�̌R�̋��͂Ȏw���������ď��X�ɍ����̊ԂɐZ�����Ă������B

�@�_���̖��剻

�@���̂悤�Ȉ�A�̐��̖��剻����̂Ȃ��ŁA�_���̎Љ�\���A�����Ĕ_�������ɍ��{�I�ȑ�ϊv�������炵���̂��_�n���v�ł���B

�@�_�n���v�́A���{���n�傩�炻�̏���n�������I�ɔ������A����������ŏ���l�ɔ���킽���Ď���_�̑n�݂��͂��������̂ŁA����͍]�ˎ������ȗ����{�̔_���Ɏx�z�I�ł������������I�Ȓn�吧�\�\�Ƃ��Ɋn�吧�i����_�����珬�엿����邾���ŁA����͍k�삵�Ȃ��n��j�\�\�ɏI�~����ł���I�Ȃ��̂ł������B

�@���̔_�n���v�́A���������ȏ������ɐ������鏬��_���w���A�S�̎�`���̓��{�̌R����A���{���{��`�̒�ӂɂ���������J���҂ݏo����Ղł���ƍl���A���̊�Ղ��������悤�Ƃ����̌R�̓��{���剻�̈Ӑ}������{���ꂽ���̂ł���B

�@�������A���łɑ�ꎟ���Ȍ�A����_�ɂ��_���^���͊����ƂȂ��Ă���A�펞���ɂ����Ă͐H�Ƒ��Y�̌��n����̏���_�̍k�쌠�ی�̓����́A�`���I�Ȓn�吧���������������B

�@����ɐ��̐H�Ɠ�́A�펞���ɂ��܂��ĐH�Ƒ��Y��K�v���炵�߁A���̂��Ƃ����ۂɔ_�n���k�삷��_���̒n�ʂ����肳���A���Y�ӗ~�����N����K�v�ɂ��܂��Ă����B

�@�������Ĕ_�n���v�́A��̌R�̈Ӑ}�ɂ��ƂÂ����A���v�̕����Ƀv���X����l�X�ȓ����̏�Ԃ��A�v�����������u��f�s���ꂽ�v���ƂȂ����̂ł���B

�@���v�̎��{�ɂ������ẮA�܂��e�s�����ɔ_�n�ψ����ݒu���āA��������Ƃ̎��{�@�ւƂ����B

�@�ψ���͏���_5�E�n��3�E����_2�̊����ō\������A�ψ��͌��I�ł������B

�@���v�̑ΏۂƂȂ����y�n�́A�s�ݒn�傪���L����S�ݕt�n�A�܂��ݑ��n��̏ꍇ�͕ۗL�n�꒬���i���w�N�^�[���j��������ݕt�n�ŁA����𐭕{�������I�ɔ������āA���̓y�n���k�삷�鏬��_�ɔ���킽���ꂽ�B�y�n�͔_�n�̂ق���n��̑��n�Ȃǂ������ƔF�߂�ꂽ���͔������ꂽ���A�R�т͑ΏۊO�Ƃ��ꂽ�B

�@���̔������i�́A���c�͒��݉��i�̎l�Z�{�A���͎l���{�ŁA�������艿�i�͑S�����ςœc���Z�Z�~�A���l�܁Z�~�ƂȂ��Ă���A�قƂ�ǖ����ɋ߂��ቿ�i�ōs�Ȃ�ꂽ�B

�@�������đS���ɂ킽���Ď��{���ꂽ�_�n���v�́A���܁Z�i���a��܁j�N�Ăɂ͈ꉞ�������A���v�O�ɑS�k�n�̖�l�Z�p�[�Z���g�����߂Ă�������n�͈�Z�p�[�Z���g�ȉ��ƂȂ�A����_�ƌː����p�[�Z���g����킸���܃p�[�Z���g�w�ƌ�������Ƃ������ʂ��������̂ł���B

�@�s��̔_�n���v

�@���āA�s��̑����E���{�����̏ꍇ���݂�ƁA�����Ƃ����l�Z�i���a���j�N������ɔ_�n�ψ��̑I�����s�Ȃ��Ă��ꂼ���Z���̈ψ����I�o����A��ɂ͖{���V�����i�������j�Ǝm�����E�q�厁�i���{���j���A�C���Ă���B

�@�������ăX�^�[�g�������������̔_�n�ψ���́A�܂������v����쐬���邱�Ƃ���n�߂����A����ɂ͑����̍k�n�̈�M���Ƃ̖ʐρE���L�ҁE�k��ҁE��t���̏ڍׂ��������K�v�ł���A�����̒����ɂ͊e��������I�ꂽ�����⏕�������������B

�@�����̗����̔_�k�n�̏��L���݂�ƁA�������ł͑������k�n�ʐς��O�O���i��O���w�N�^�[���j�A���̂�������n�͋㔪�����i��㎵�w�N�^�[���j�A����n�͓�O�l�����i���O��w�N�^�[���j�ŁA����n�̂��߂銄���͎��Z�p�[�Z���g�A������{���͑��k�n�ʐϓ��㒬���i���㎵�w�N�^�[���j�A����n��㒬���i��㔪�w�N�^�[���j�A����n��Z�Z�����i���㔪�w�N�^�[���j�ŁA����n���͘Z���p�[�Z���g�ł������B

�@�����ɂ�����_�n���v�́A���l���i���a���j�N�����A�s�ݒn��̔_�n��������J�n����A�ꕔ�̒n��̒�R�Ȃǎ�̃g���u�������������̂́A�������ł͌܁Z�i���a��܁j�N�O���A���{���ł͓��N�����ɂ͊������݂��B

�@���̌��ʁA�������ł̓j�[�������i����܃w�N�^�[���j�A���{���ł͈ꎵ�������i��ꎵ�Z�w�N�^�[���j���n��̎肩�珬��_�ɉ������A�����̎���_���a�������̂ł���B

�@����n�̉�����͑������ŋ�O�p�[�Z���g�A���{���Ŕ���p�[�Z���g�ł������B

�@�������ĕ{���s��ɂ����Ă��A�]�ˎ���ȗ��x�z�I�ł������n�吧�͉�̂��āA�Ƃ����ꕔ�̒n��ɂ���ċ����i���イ���j��ꂪ���ł������Â����́A�o�ϓI�ɂ��A�g���I�ɂ����R�œƗ���������_�ɂ��V��������I�Ȕ_���ւƕϖe���Ƃ����̂ł���B

�@�܂��펞���A�펞�����c�̂Ƃ��ďォ��ݗ�������ꂽ�e���̔_�Ɖ���A���l���i���a��O�j�N����ɂ͉��U���A����ɑ���āA�u���R�̌����v�m�_���̎�̐��̊m���n�u���Y���Ƃ̋����v�u�s���ē̐����v�̎l�������������A�g�k��_���ɂ�鎩��I�����g�D�h��ڂ����_�Ƌ����g�������������̂ł���B

�@���̂悤�ɁA���̔_���͏]���Ƃ͑S���悻������V���ɂ��ďo�������̂ł��邪�A�č�𒆐S�Ƃ��A�Ƒ��̏W��J���ɂ�鏬�K�͌o�c�Ƃ�����{�I���i�͕ς邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@���̂��߁A���̌�̌o�ϐ������ɂ����ẮA���H�ƂƂ̐��Y���̃M���b�v�͂܂��܂��g�債�A�_�ƌo�c�͂䂫�Â܂���݂���̂ł������B

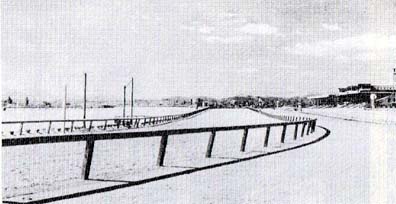

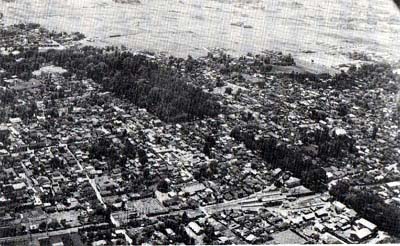

�����̎s�c��i�@1955 (���a30�j�N����B |

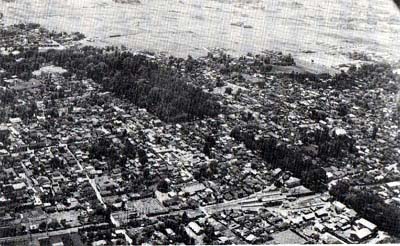

�{���s�̒��S���@���a30�N��B

���ӕ��ւ̎s�X�����͂��܂钼�O�̕��i�B |

�@�s���{�s�Ɛl���̖c��

�@���A���剻�̏d�v�Ȓ��Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�n�����x�̉��v�ɂ��A�s�����͑啝�Ȏ��������l�����邱�ƂƂȂ����B

�@����ɔ����e�����̂̏d�v���͂Ƃ݂ɂ܂��A���̍s���\�͂̌��オ�����v�]�����悤�ɂȂ����B

�@���{�́A�����̂̍s���̔\�����ƌo��̐ߌ����͂��邽�߂ɂ́A�����K�͂̊g�傪�K�v���Ƃ��A�����������i�@�����z�����B

�@���̖@���͈��O�i���a�j�N��Z������ܘZ�i���a�O��j�N�㌎�܂ł̎O���N�̎������@�ł���A�S���̒����̐����قڎO���̈�ɂւ炻���Ƃ�����̂ł������B

�@�����ŕ{�����ł́A�����Ĉ��O���i���a��l�j�N�A���ׂ̑����E���{�����ƍ������ĕ{���s�s�v������`�����邱�ƂɌ��肵���Ƃ������������������̂ŁA���̖@�����{�s�����Ƃ܂��Ȃ��A�����ɍ����̐\������s�Ȃ����Ƃ���A�����Ƃ��S�ʓI�ɍ��ӂ����B

�@�������Ĉ꒬���́A���l�i���a���j�N�l������A�Γ��������A�s�����{�s�����̂ł���B

�@������A���{����������s���ɂƂ���Ƌ��ɁA�����{������͐����o�����A������������͓����o�����ɂ��ꂼ�ꂠ�Ă�ꂽ�B

�@���Ȃ݂ɁA�����O�̈��O�i���a�j�N���݂ŁA�{�����͐l���O����O�܋��i���ѐ�����j�A�������͐l���ꖜ�Z�O�Z�Z�i����Z�O�j�A���{���͐l���Z�O�l���@�i����Z�㔪�j�ŁA�l����͘Z�Z�Γ��Έ�O�ł������B

�@�s���{�s��̕{���s�́A���肩��̓��{�o�ς̍��x�����̂��ƁA��s�����̐l���c���ɂ��׃b�h�^�E�����ƁA��K�͍H��i�o�ɂ��A�s�s�����}���ɐi�W���A����ɔ����_�Ƃ͑傫�����ނ��Ă������B

�@���s���{�s�Ȍ�̐l���̓������݂�ƁA���l�i���a���j�N�̎s���{�s���ܖ��Z��Z��ł������l���́A��Z�N��̘Z�O�i���a�O���j�N�ɂ͔{�����Ĉ�Z����˔j�A�Z���i���a�l�O�j�N�ɂ͈�ܖ��������A��Z�N�o�߂������l�i���a�l��j�N�ɂ͈ꔪ���ɒB�����B

�@���̌��㎵�Z�N��̌㔼�ɓ���Ƃ��̑������͂ɂԂ�A�Ȍ㖈�N��p�[�Z���g�O��̑������ƂȂ�A�s���O�Z���N���ނ�������㔪�l�i���a�܋�j�N�ɓ�Z���ɒB�����̂ł���B

�@�Y�Ɠs�s�Ɛ����s�s

�@���̊ԁA�_�Ɛ��͈��l�i���a���j�N�̈�O�l�܌˂���A�����i���a�ܘZ�j�N�ɂ͎����˂Ƃقڔ����������A�Ƃ��ɐ�Ɣ_�Ƃɂ������Ă͌ܘZ���˂����Z���̈�ȉ��̎l�O�˂ƂȂ��Ă���A�s�S�̂̐l���ɂ��߂�_�Ɛl���̔䗦�́A����N�ł͂��łɓ�p�[�Z���g�������Ă���B

�@�܂����l�i���a���j�N�ɔ������E�l��w�N�^�[���������k�n�ʐς��A�����i���a�ܘZ�j�N�ɂ͂��̎O���̈�ȉ��̓O�E��l�w�N�^�[���Ɍ������A�_�Ƃ́A�]���̕č����S�_�Ƃ���A�ʎ��E�ԙ��E�A�E�Ń^�P���͔̍|��̔��ȂǁA�s�s���ɉ������_�ƌo�c�ւƓ]�����͂����Ă���B

�@����ɂ���ׂ�Ə��H�Ƃ̔��W�͒������A���X���͈��l�i���a���j�N�̎��l�܂���A�����i���a�ܓ�j�N�ɂ͎O��ܘZ�ւƎl�E�l�{�ɁA�]�ƎҐ������̊ԓ�Z�Z�ܖ�����ꖜ�O�Z��ܖ��ւƘZ�E�ܔ{�ɑ������Ă���B���X�̂Ȃ��ł͉�����ƈ��H�X�̑������ڂ����A�O�҂͈�㔪���i���a�ܘZ�j�N�ŎO���Z�A��҂͋㎵�l�ƂȂ��Ă���A���Ɏs���{�s���̈�Z�{����܂���Ă���B

�@�����������X�̑����́A��Ƃ��Ďs���̒��ԁE��Ԃ̐l���̑����ɔ������̂ł��邪�A�H�Ƃ̔��W�͍H��U�v�ȂǁA�s�̐ϋɓI�ȉ^���ɕ����Ƃ��낪��ł������B

�@���Ȃ킿�{���s�́A���ܔ��i���a�O�O�j�N�l���u�����s�{���s�H��ݒu����Ɋւ�����v�i���Z�Z�N�O���܂ł̎������@�j�����z���ėD�ǍH��̗U�v�ɂƂ߁A���̌��ʁA�T���g���[�r�[��������H���i���Z�O�N�j�E�ܓ����w�������i���j�E���{�d�C�{�����Ə��i���Z�l�N�j�Ȃǂ̑�H�ꂪ�{���ɐi�o���A�H�Ɠs�s�����傫���i�W�����̂ł���B

�@�������Ďs���{�s�����i���l�N�j�H�ꐔ�Z�܁A�]���Ґ��܈���l�ł��������̂��A��㔪�Z�i���a�܌܁j�N�ɂ͍H�ꐔ�l��O�A�]�ƎҐ���ꎵ�ꖼ�܂ő������݂����B

�@���̊ԁA���Z���i���a�O�Z�j�N�ɂ͕{���s���X�A����ƕ{���s�H�Ɖ���̂Ƃ��ĕ{���s���H��n������A����Ɏ��Z�i���a�l�܁j�N�l���ɂ͂ނ������H��c���̔������݂��B

�@���āA�s���{�s���Z�N�ԁA���N�啝�ɑ������Â����l���E���X�A�����čH����A�ꎵ���Z�i���a�l�܁j�N��̔���������Ƃ悤�₭���̑��������ɂԂ�A�Ȍ�͉����Ȃ����Q���Ƃ�������Ԃ������Ă���B

�@����͓��{�o�ϑS�̂̍��x����������ᐬ��������Ɉڍs�����̂ƕ���������̂ł����邪�A����ɂ����āA�s�Ƃ��Ă��A��Ƃ肠�钬�Â�����߂����đ�^�c�n�̐i�o��}������ȂǁA�Ǝ��̑[�u���u�������߂ł��������B

�@���̍��ɂȂ�ƁA�����Ă̍��x��������́g�c�P�h���Ȃ킿�}�C�i�X�ʂ��Љ�̊e���ʂŌ��݉����A�Ƃ��Ɍ��Q�⎩�R�j�傫�Ȗ��ƂȂ�A�l�X�͉��߂Ď���̎��͂ɖڂ�������悤�ɂȂ����B

�@�����Ă��̊ԂɎ���ꂽ���̂̑傫����Ɋ�����Ƌ��ɁA�c���ꂽ���R�╶����Y�̑�������݂��݂ƔF������悤�ɂȂ����B

�@���������v���́A�Â����j�������A�䂽���Ȏ��R�ɂ߂��܂�Ȃ���A�}���ȓs�s�����Ƃ����{���s�̏Z���ɂ����ẮA��w�ɐł������ɂ������Ȃ��B

�@���Ɂ��N�������������ƁA�Z���̂��������ӎ��A�����Ă���Ɋ�Â��v�]�������A�s�Ƃ��Ă��g�Z�݂����Ȃ钬�h����ɂ́g���炬�̂��钬�h��W��Ƃ��Ă������A�o�ϊ����Ɛ������̒��a�̂Ƃꂽ���Â���ɂƂ߂�悤�ɂȂ����B

�@�����Ă�����������邱�Ɓ\�\���Ȃ킿�����ւ̒��Â��肪�A�s���S�̂̉ۑ�ł��낤�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|