|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

�l�́@�h�꒬�A�{��

�@�@1�@�h�w�̐��x�ƕ��S�@top

�@�b�B�����̐ݒ�

�@�̎傪�L��ȗ̒n���x�z����ɂ́A�܂���ʁE�^�A���x�����A�̒n�̋��X�܂Ŗ��߂��s���킽��A�K�v�ɉ����Đv���ɕ��́E�����i�Ђ傤�낤�j��ړI�n�܂ŗA���ł���悤�ȑ̐����Ƃ邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@���̂��ߐ퍑�喼�́A���ꂼ�ꕪ�����ɓ`�n���������A���H�⋴�̐����ɂƂ߂����A���쎁�����̎x�z�n���g�傷��ɂ�āA�O�͈ȗ��̓`�n�����g�債�A�ւ�������Ȍ�͍]�˂𒆐S�Ƃ��đS���I�ȋK�͂̌�ʖԂƏh�w���x�̊m�����͂������B

�@�]�˖��{�̌�ʖԂ̒��S���Ȃ����̂́A���C���E���R�i��j���E���������E�b�B�����E���B�����̂�����܊X���ł���B

�@���{�͂��̌܊X���Ƃ���ɕt�����鍲���H�E���Z�H�Ȃ��i��������Z������̉��ҁj�̎�v�e���҂���s�̎x�z���ɒu���Ē��ڎx�z�������A����ȊO�̘e���҂͊����s�̊NJ����Ƃ��A�S���̎�v�s�s�Ƃ�������ԑ哮���Ƃ��Ă̎�v��ʘH�������邱�Ƃɂ��A�l���̈ړ��⏤�i�̗��ʂ�c�����悤�Ƃ����̂ł���B

�@���āA�܊X���̂ЂƂł���b�B�����́A�]�˂ƍb�{���Ȃ��������H�ł��邪�A�̂��ɉ��z�K�܂ʼn�������Ē��R���ɐڑ����ꂽ�B

�@�b�B�����͂��̋N�_�����I�ɂ͍]�˓��{���Ƃ��Ă��邪�A�]�ˏ�̔����傩�璼���I�Ɏl�J�E�����V�h�Ɍ������Ă���Ƃ��납��A���̊X����]�˗���̂����A�b�B�֗����̂т邽�߂̌R�p���H�ƍl����l�����Ȃ��Ȃ��B

�@�b�B�͓��쎁���֓������ȑO����W�[���n�ł���A�b�{���ɂ͑�X���쎁�̐e�ˁE����̕��S�̎҂�z�������A�ꎵ��l�i���ۋ�j�N�ɂ͖��{�����n�Ƃ��A�Ȍ�b�{�ΔԂɎ�点���̂ł���B

�@���āA�b�B�����́A��ʂɍ]�ˁ`�b�{�Ԃ��O���h�A�b�{�`��z�K�Ԃ��Z�h����A���킹�Ďl�l�h�Ƃ�����B

�@����������ɂ͐��������ɂ���Ă������̐�������A�l��h�Ƃ��A�܂��O��h�Ƃ�������B

�@�܊X���̂ЂƂƂ͂����A���C���⒆�R���ɂ����ʗʂ͏��Ȃ��A�Q�R���Œʍs����喼���A�M�B�̍����E�ѓc�E�z�K�̂킸���O�Ƃ̏��喼�ɂ������A����ɍb�{��x�ł̋ΔԂ��������x�ł������B

�@�]���Ċe�h����̐l�n���A���C���͐l����Z�Z�l�E�n��Z�Z�D�A���R���͌܁Z�l�E�܁Z�D�ł��邪�A�b�B�����͓����E���B�������ƂƂ��ɓ�ܐl�E��ܕD�ł������B

�@���̃��[�g�ƈꗢ��

�@�b�B�����S�ꔪ���I�㔼�ɂȂ�ƁA�]�˒n���o���i�]�˂̏����������������Ӓn��̌o�ρj�̔��B�Ƃ���ɂ��ƂÂ����i���ʂ̑���ɂ��A�悤�₭�������p�ɂ̓x��������悤�ɂȂ�̂ł��邪�A����ł����C���⒆�R���̌�ʗʂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ������B

�@�]�ˎ���������̈ꔪ�l�O�i�V�ۈ�l�j�N�́u�b�B�����h����T���v���݂Ă��A���Ă���Z���ȏ゠��h�w�́A�����V�h�E�{���E����E���R�i�����q�j�E��쌴�E���ԍ�E������E�����̂킸�����h�ɂ����Ȃ������B

�@�����������ŕ{���h�͔����q���R�h�̎O�l���ɂ��A��㌬�̗��Ă����傫�ȏh��Ƃ��ďd�����Ȃ����̂ł������B

�@�b�B�����͈�Z���l�i�c����j�N���됮�����ꂽ�Ɠ`�����邪�A���̌�������I�Ƀ��[�g�̕ύX�����s�Ȃ�ꂽ�悤�ł���A�{���s��⍑���s��ł͂��Ȃ�̈ړ����݂���B

�@���̂��Ƃ́A���ݎc����Ă���c�����̈ꗢ�ːՂɂ���Ċm�F�����B

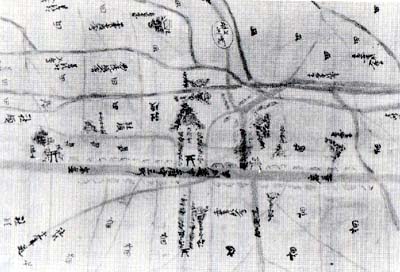

�@���Ȃ킿�A���{����������V�h�i�V�h��j�E�����J�������i�a�J��j�E������i������j�E������i���z�s�j�E�����i���j�̊e�ꗢ�˂��o�ĕ{���s��ɓ����������̍b�B�����́A���݂̕i�쓹��ʂ��ď�v�ꗢ���i�������u�O���ځj�ɂ����邪�A��������卑���_���i�{���O���ځj�̐��_��O��ʂ�A�������i�В��ځj�����Đ��c�n�т𐼑��A���~��������V���꒚�ڂ̓��{�d�C�{�����Ə���̖{�h�ꗢ�ːՂɒʂ��A��������l�c�J���o�đ������n��A����s�̖��莛�ւƒʂ��Ă����B

�@���̌c���N���̌Â����[�g���A���ݓs���ƂȂ��Ă���V�������[�g�ɕύX�ɂȂ����̂́A�c�����犰���̍��i��Z�l���`���O�N�j�Ƃ����邪�A����͌Â����[�g���Ꮌ�n��ʂ��Ă������߂ɍ^�����ɂȂ�܂��ꂽ���ƁA�܂���ʗʂ̑����ɂ��Ȃ��A���H���g���̗]�n���n�P��̒n�ɋ��߂�ꂽ���ƂȂǂɂ����̂ƍl�����Ă���B |

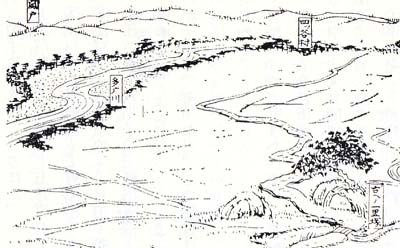

��v�ꗢ�˂̐�

�i�������u3���ځj

|

�@�Ȃ��A�s���Ɏc���v�E�{�h�̓�̈ꗢ�ːՂ́A���݂Ƃ��Ɏs�̎j�ՂɎw�肳��Ă���B

�@�{���h�̖�����

�@���āA�����ōb�B���I���h�i�R���s�j�̈ꔪ�l�܁`�l���i�O����`�l�j�N�́u��G�i�����Ղ�j���v�ɂ��A�b�{�Δ��i�����j�̎��������A�]�ˁ`�b�{�Ԃ��ǂ̂悤�ɏh�����Ȃ��痷���������݂āA�b�B�����ɂ�����{���h�̈ʒu���l���Ă݂����B

�@�܂��ꔪ�l�Z�i�O���O�j�N�O���A�]�˂̏�����w�⏊�̗шɑ��Y�́A�b�{���T�ق̊w���ɔC������b�{�֏o���������A���̎��͎O���Z���{���h�x�E�����q�h���A�����g��h�x�E�����h���A�����ԍ�h�x�E�����h���A�����ċ���b�{���ƂȂ��Ă���B

�@�����`�b�{�Ԃ͂킸���O���O�l���i���܁E�܃L�����[�g���j������A�ނ͌ߑO���ɑ��X�ƍb�{����������悤�ł���B�@�u��G���v�ɂ��ƁA�]�˂���b�{�������ꍇ�A�r���O������Ƃ��́A���̂ق��A |

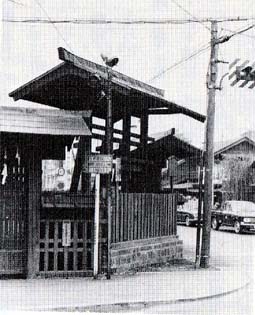

�{�h�̈ꗢ�ˁ@���܂͓��V��1���ڂ�

���{�d�C�\���ɂ��̐Ղ��c��B�i�w��������|�}��x�j

|

�@�@�]�˔��`�����q���`��쌴���`����c���`�b�{��

�@�B�]�˔��`���씑�`��쌴���`����c���`�b�{��

�@�B�]�˔��`�����q���`���ڔ��`�ߐ����`�b�{��

�@�C�]�˔��`�����q���`��c�K���Nj���`�b�{��

�@���̔������Ƃ��Ă���B�܂��r�����ĎO���ڂɍb�{�ɓ���ꍇ�ɂ́A�����q�Ɖ����ɔ���̂���ʓI�ł��������A���̏ꍇ�͍b�������̎R����������`����i�l�܃L���m�[�g���O��j�������˂Ȃ�Ȃ������B

�@�������������ƂɂȂ�Ă��������̐l�X�́A���̔����������Ƃ��������p�����̂ł���B

�@���ɁA�t�ɍb�{����]�˂Ɍ������ꍇ�́A���������͂�b�{���`�������`�����q���`�]�˒��Ƃ����r�������|�I�ɑ����A�܂�ɂ͌����i��쌴���j�ƕ{���ɔ���Ƃ����ꍇ�����������A��������ƍb�{�`���ڊԂ͈�ܗ�����i��Z�Z�L�����[�g���j������A���Ȃ�̖��������������̂ƍl������B

�@�r���O������ꍇ�́A

�@�@�b�{���`�����딑�`�g�씑�`�{�����`�]�˒�

�@�A�b�{���`���ԍ甑�`�^�����`�{�����`�]�˒�

�@�B�b�{���`����c���`��쌴���`�{�����`�]�˒�

�@�C�b�{���`�����딑�`��쌴���`���씑�`�]�˒�

�@�D�b�{���`����c���`��쌴���`�����q���`�]�˒�

�@�̂悤�Ȕ������Ƃ��Ă���B

�@�܂��r���l������X���[�y�[�X�̂Ƃ��́A����c�i�匎�s�j�E��쌴�E��ؖ��i�����q�s�j�E�{�����ɔ������悤�ł��邪�A����͓���ȃP�[�X�ł������B

�@���̂悤�ɍb�{�`�]�ˊԂ̉����́A��艺��Ƃ������q�Ɖ����ɏh�����A�O���ڂ̗[���ɖړI�n�ɓ�������Ƃ����̂������Ƃ���ʓI�ł������B

�@�������Ă݂�ƕ{���h�́A�]�˓��{�����甪���Ƃ����ߋ����ɂ��������߂ɁA�]�˂���b�{�������ꍇ�͕{������Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���H�ɗ������Ƃ����P�[�X�����������悤�ł���B

�@����b�{����]�˂������ꍇ�A�������r���O�����鎞�ɂ͕{������Ƃ����P�[�X�����Ȃ葽�������B

�@�{���ɏh������ƁA�����͒�����ɂ͊y�Ɍ�{���i�]�ˎs���j�ɓ���A���̓��̂����ɗp�������܂��邱�Ƃ��ł����̂ł��낤�B

�@�{���O���Əh��l

�@�{���h�́A�{���{���E�ԏ��i��j�h�E�V�h�i���キ�j�̎O���ɂ���Č`������Ă����B

�@�h�w�Ƃ��Ă̋Ɩ��́A���̎O�������łƂ߂����A�O���͍s���I�ɂ͂��ꂼ��Ɨ����������ł������B

�@�O���Ƃ����̓c���͓��g��ł������߁A�͂�����Ƌ��E��݂��邱�Ƃ͕s�\�ł��邪�A���̒����݂̕��͂͂�����敪����Ă����B

�@�܂��ؒ��͑��B�X���i���c�����j�ɂ��������ł���A�������ł͖{����`�ڂ𒆐S�ɁA�ꕔ�{�����̕{���X�������̒n����܂�ł����B

�@�����͕{���h�̒��S�ł͂��������A�����݂͍b�B�����ɂ����Ă͂��Ȃ������B

�@���Ŕԏ�h�́A���₫�����琼�̍b�B���������̒n��ŁA�������ŋ{�����꒚�l�E�ܒ��ڂ𒆐S�Ƃ������ł������B

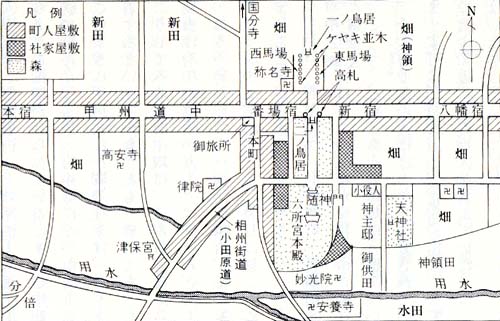

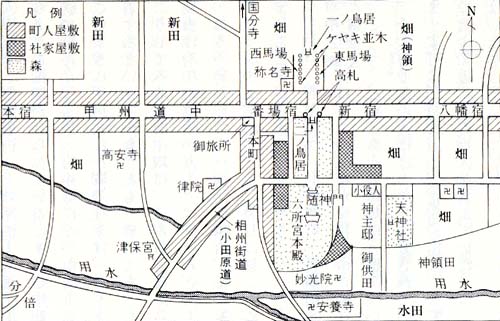

�@�����ĐV�h�͂��̔��Α��A���Ȃ킿���₫���̓����̍b�B���������̒n��ŁA�������ł͋{����`��꒚�ڂɂ�����n��ł����i�E�̒n�}���Q�Ɓj�B |

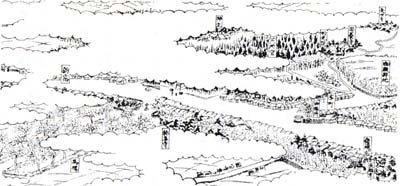

�{���h�i�u�{���̊G�}�v�ɂ��j

|

�@���̎O���̐����ɂ��ẮA���킵�����Ƃ͂킩��Ȃ��B

�@�������Â��͔ԏ�h�͖ΉE�q��h�A�܂��V�h�͍я��h�Ƃ��Ă���A���ꂼ���ΉE�q��E�\���я��Ƃ����l�������S�ƂȂ��ďh�����s�Ȃ��A�{���{�����番���Ɨ��������̂ƍl�����Ă���B

�@���̎O���̑����i�_���j�Ƃ��Ă̖ʂ��݂�ƁA�܂��{���͕����E�������i��㐢�I�����j�ɂ����đ�����l�܌ܐΗ]�A�ː��ꔪ�O�˂ŁA�s����ł͍ő�̑����ł���A�����ɕ��{�E�ŊԁE���Ƃ����O�̏��W���i�}���j���܂��Ă����B

�@�ԏ�h�͑�����Z�O�Z�Η]�A�ː���Z�O�ˁA�܂��V�h�͑�����O�O�Η]�A�ː����Z�˂ł���A�O���Ƃ��X���̓�̃n�P���̑����쉫�ϒn�ɐ��c�������A�k���̗���i�u�ʂ̑�n�ɔ��������Ĕ_�Ƃ��c��ł����B

�@�O���ɂ͂��ꂼ�ꖼ��E�g���E�S����̑����O���Ƃ��鑺��l������A�������Ƃ�s�Ȃ������A�h�w�Ƃ��Ă̕{���h�ɂ͂܂��ʂɏh��l������A�h�̉^�c�ɂ��������B

�@�������A�{���h�̏ꍇ�́A�����̖���E�g�����A���̂܂h���̖�l�����������Ă����̂ł���B

�@�h�w�̂����ȋƖ��͗��l�Ɖו��̐l�n�ɂ��p����ł���A�������肠���������≮��ł������B

�@���̖≮��ŁA�����������������̉^�A�Ɩ������A����ɏh�w�S�̂̎����ɂ��������̂��≮�i���j�ł���A�����⍲���ĂƂ��ɏh�w�̌o�c�ɂ��������̂��N���i���j�ł������B |

���D��@���̉����̉��ɐ����̍��D��

���������Ă����B�i�{����5���ځj

|

�@�{���h�̏ꍇ�A�O���Ō��ɐl�n�̌p�����Ƃ߂����߁A�≮��͊e���ЂƂÂs���O��������A�≮���O���A�����ĔN��͈�Z���ł������B

�@�����Ă��̖≮�͑����̖��m���A�܂��N��͑����̑g�������ꂼ�ꌓ�������̂ł���B

�@����ɁA�≮��ƕ���ŏh�w�̎�v�Ȏ{�݂Ƃ��āA�{�w�Ƙe�{�w�����邪�A������{���̖��m���{�w�i���j���A�܂��ԏ�E�V�h�̖��l���e�ؐw�����ꂼ�ꌓ������̂�����ł������B

�@���������̖{�w�E�e�{�w�́A���̐E���̐��i��A�K����������̌����Ƃ������Ƃł͂Ȃ������B

�@�Ȃ��A�h��l�Ƃ��ẮA���̂ق��≮�E�N��̎w���̂��ƂŁA�≮��œ��X�̐l�n�p���̒�������钠�t�A���ۂɐl�n�̍��z���s�Ȃ��l�n�w���������A����玵�O���ł��ꂼ���Z�ÂA���킹�ĎO�������ŋΖ������B

�@�`�n���̕��S

�@�]�ˎ���̏h�w�ɉۂ���ꂽ���̔C���́A�����܂ł��Ȃ����p�Œʍs����q��l�n�ɂ���ėA�����邱�Ƃł���B

�@���̏ꍇ�A�A���`���̂����Ԃ͂��̏h�ꂩ����̏h��܂ł̏㉺�e���Ԃ��ŁA���̐�̋�Ԃ͂��̏h�ꂪ�S������Ƃ����A��h���Ƃ̌p����ł������B

�@���̐l�n�p���̕��S��`�n���Ƃ����A�h�w�̕��S�̂��������Ƃ��d�v�Ȃ��̂ł������B

�@���̓`�n�̌p���Ɩ����s�Ȃ��Ƃ��낪�e�h�̖≮��ł���B�{���h�ł͂��̖≮�ꂪ�O����A�O�������œ`�n�p���̋Ɩ��S�������Ƃ́A��ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B

�@�O�����ł̓`�n���̂Ƃ߂����́A���ɓ�����{���A�c���ԏ�h�ƐV�h�łƂ߂��B

�@�ꔪ�܈��i�Éi�l�j�N��ꌎ�́u�{���h��`�n�������㒠�v�ɂ��ƁA���̎��ɂ͈ꂩ���̂����������Z���܂łƁA���������ܓ��܂ł�{���A���������Z���܂łƁA��Z������A���i�݂����j�܂ł�ԏ�h�A���������Z���܂ł�V�h�����ꂼ��Ƃ߂Ă���B

�@���āA�{���h�͍b�B�������A���͓���h�܂��i�j�A���͕z�c�h�i���z�s�j�܂œ`�n�̌p�����s�Ȃ������A���̂ق��b�B�����ƌ�������e���҂̉��p���̓`�n�����Ƃ߂˂Ȃ�Ȃ������B

�@���Ȃ킿�k�͐�z�X�������쑺�i�����s�j�܂ŁA��͑��B�X���𑽖����n���Ċˑ��i�����s�j�܂Ōp���肵���̂ł���B

�@���������`�n���́A��ʂɏh���̊X���ɖʂ��������~�ɉۂ�������̂ŁA����S����Ƃ͓`�n���~�Ƃ����A�{���h�ł͖{�����O�������A�ԏ�h�ƐV�h���O�l�����ɒ�߂��Ă���A���킹�Ĉ�Z�܌����̉��~���̎ҁA�����S�����̂ł���B

�@���̂悤�ɓ`�n���~�̐��͂��܂��Ă������A�N�X���p�̒ʍs�͌������Ȃ�A�l�n�p���͑������Ă��������߁A�`�n���̕��S�͔N�������ĉߏd�Ȃ��̂ƂȂ��Ă������B

�@�]�˂������������邱��ɂȂ�ƁA���̏͂ŏq�ׂ邪���i�o�ς̐Z�����ɂ���āA�`�n���S����h���̒��S�I�ȕS�����������A����ɖv������Ƃ������P�[�X�������Ȃ�A�`�n���S�������i�`�n���~���L�҂̌o�ϗ́j�����h���݂��Ă���B

�@���ƌ��͕{���V�h�ł́A�ꎵ�l��@�i���ی��j�N�ɎO�l���̓`�n���~�̂����A��㌬���ɂ����鏬�O�S�����ܐl���A���~�t�̓c���O��ܐΕ��������ꂵ�āA�`�n���̕��S���s�\�ƂȂ�A���̕��̓`�n��������̏o���S���ɕ��S�����悤�Ƃ��đi�ׂ��N�������B

�@���̈ꌏ�͌��Ljꎵ�l�Z�i�����O�j�N�܌��ɂ���A�o���S�����l���Z�l�E�n�Z�D���S���邱�Ƃŗ������Ă���B

�@�Ȃ������̈ꔪ�l�O�i�V�ۈ�l�j�N�ɂ́A�o���S���̕��S���͎O���ő呫���l�Z���Z�S�A�n���D�Z���Z�ЂƂȂ��Ă���B

�@��������Z����

�@���āA�b�B�����̏���̐l�n�͊e�w���Ƃɓ�ܐl�E��ܕD�ƒ�߂��Ă������A���ۂɂ͈�萔�̐l�n����p�Ƃ��Ĉ͒u���A���̎c��𗧐l�n�Ƃ��ĉq�̌p���ɂ��Ă��̂ł���B

�@�{���h�̏ꍇ�A���̈͐l�n�͔��l�E�Z�D�ł���A�≮�ꂪ���ۂɌp���Ă�l�n�́A�ꎵ�l���D�ł������B

�@�����Ă�����z����l�n���K�v�̂Ƃ��́A�ߗׂ̎w�肳�ꂽ���X���珕�l�n���o�����A�����Ȃ����̂ł��邪�A���̉ۖ��������܂��͏������Ƃ����A�����S���鑺���������Ƃ�B

�@�����͍ŏ��͗Վ��I�Ȃ��̂ł��������A�X���̌�ʗʂ����傷��ƂƂ��ɍP�퉻����Ă������B

�@�������x�̋N���ɂ��ẮA���낢��������邪�A�e�X���ɖ��{�w��̏����s�������Ă���͈̂�Z�Z�Z�N���i�������j�̂��ƂƂ�����B

�@�b�B�����ł���������h�w���ӂ̑��X�ɂ��������ۖ����ۂ��ꂽ���ƂƎv���邪�A�ŏI�I�ɏ������X���Œ肷��͈̂ꎵ�l�Z�i�����O�j�N�̂��ƂŁA���N��ꌎ�ɓ�����s���珕���ؕ����o����Ă���B

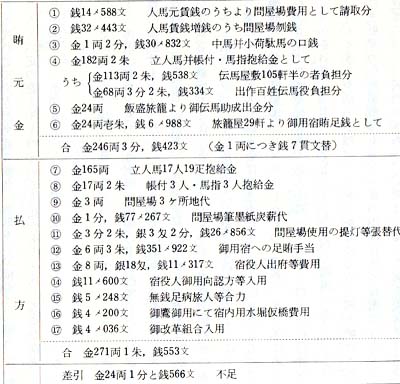

�@����ɂ��ƁA�{���h�̏������X�ρA���̕\�̂悤�ɁA���݂̕{���E�����E������E�������E���̌s��ɂ܂������Z�����ł������B

�@����瑺�X�ɂ́A���̏h�w�̏������̂悤�ɏh�ꂩ��ܗ��i���Z�L���m�[�g���j�ȏ������Ă���Ƃ��������͂Ȃ��A����������i�L���m�[�g���j�ȉ��ł���A��r�I�������\�\�Γc�V�c�E�����E��J�ۑ��i�ȏ�A�����s���j�E�S���i���ނ�j�E��ۑ��i�ȏ�A���s���j�E�������䑺�i������s���j�ȊO�͂��ׂĈꗢ�ȓ��ł������B

�@����ɂ��Ă��A�X���̌�ʗʂ̑���ƂƂ��ɏ����̕��S�͑����̈�r�����ǂ�A�������_�Ɋ��Ƃ����ǂ��G���o�āA�L�������킳�ʊ��肠�Ăɂ�铮���́A�������X�̔_���ɑ傫�ȓ�V����������̂ł������B |

�{���h�̏�����

|

�@���̂��ߏ������X�ł́A���̂킸��킵���ɂ������˂āA�������ɉۖ������K�ő�[����悤�ɂȂ�A�h��ł͂��̑���Ō�ʘJ���҂�_�Ԃ̑ʒ��҂��̎҂���Ƃ��āA������Ƃ߂�����悤�ɂȂ����B

�@���Ƃ��Έꔪ�O���i�V�ۈ�Z�j�N�̖{�h���́u������n��⇘d�l�p���v���݂�ƁA���̔N�A�{�h���ł͕{���h�̏����Ƃ��Đl���O��l�E�n���Z�D���A�l����l�K��l�����E�n��D�K�O�Z�Z���ő�[���Ă���A���킹�ċ���ܗ��ꕪ����]��{���h�ɔ[�߂Ă���B

�@�܂��ꔪ���i�����l�j�N�̓����̑��l�p�����݂�ƁA���̔N�̖{�h���̏����W�̏o��́A�����`�n�̐l�����K��܈�юO���l���ɁA��������̖≮��ł̓��Y�i�Ђ��߁j������p�̓��ѕ��]�������A���킹�đK�ꔪ�Z�ьl�ܕ��Ƃ����Ă���B

�@����͑��l�p�i���̉^�c�o��j�S�̂̓�Z�E��p�[�Z���g�����߂Ă���A�����ۖ��̋��K�ɂ���[�����̑傫�Ȍo�ϓI���S�ƂȂ��Ă������Ƃ��m����B

�@���āA�X���̌��p�q�̑������h�w�̕��S�����������Ƃ͑O�ɏq�ׂ����A���������ꍇ�A�h�w�Ƃ��Ă͎���̕��S���y�����邽�߁A���������������X�֕��S��]�ł��悤�Ƃ��A�����ɏh�w�Ə������X�Ƃ̑Η��Ƃ������Ԃ���������̂ł������B�{���h�Ƃ��̏������X�Ƃ̊Ԃɂ��A���������Η��W�͂����݂�ꂽ�ɂ������Ȃ����A���҂̍R���ɂ܂Ŕ��W�����Ƃ����L�^�͎c���Ă��Ȃ��B

�@�����ł͑o�������c���ď����l�n���̎�肫�߂��s�Ȃ��Ă����悤�ŁA�ꔪ�l���i�O���l�j�N�ɂ́A�������X�ψ�N�Ԃɏ������̕��S����l�n�����A���킹�Đl����Z�Z�Z�l�i�n��D��l����l�Ɋ��Z�j�̃��N���ɂ��Ăق����Ƃ����Ӗ��̐\��������s�Ȃ��Ă���A���c�̌��ʁA����ɎO�Z�Z�l���v���X������O�Z�Z�l�Ƃ������Ƃō��ӂ��݂Ă���B

�@�ł͏h�w�Ə������X�Ƃ̐l�n�Ζ��̊����͂ǂ����Ƃ����ƁA���Ƃ��Έꔪ�O�Z�i�V�ی��j�N�́A�S�̂Ől���ꖜ����Z�l�E�n�O�Z����D�̂Ƃ���A�h�ꕉ�S���l���܌܌O�l�E�n���l�D�A���������S�����l�����O���l�E�n�j�[�ܕD�ł���A�h�ꑤ���Z�l�E���p�[�Z���g�A���������O�܁E�O�n�[�Z���g�ƂȂ��Ă���B���̊����͂��̔N�ɂ����������̂ł͂Ȃ��A�������ɂ͈�ʓI�Ȑ��l�ł������B���̏ꍇ�A�������̏o�͂��̑唼���l���ł���A�n�ł̋Ζ��͏h���̈�Z���̈�ɂ������Ȃ������_���A�������邵�����F�ł������B

�@�@�@2�@�h����߂���Љ���@top

�@�ɐ�����ѐ�����

�@�ꔪ���I���㔼�ɂȂ�ƁA�b�B�����S�Q�R������p�̕��y�����݂̂Ȃ炸�A�M�B�E�b�b�{���ʂƂ̏��i�A���ɏ]�����鏤�l�A�����Đg���R��x�m�R�ւ̎Ў��Q�w�҂��畨���V�R�̋q�����܂ŁA�����͂������ɕp�ɂƂȂ�A�s�������l�X���o���G�e�B�[�ɕx�ނ悤�ɂȂ����B

�@�����Ă���ɂ�ďh������������̐��i�ɕω����݂���悤�ɂȂ����B���̂ЂƂ��ѐ����Ă̏o���ł���B

�@����炢�h��ɂ͗V����u���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�V�����͒����̓���̈��������ċ������̂������ł������B

�@�������X���𗷂���҂���������ƁA���Ăł͔ѐ������̖��ڂśZ�鏗��u���A�q�����̎�Ƃ���悤�ɂȂ����B

�@�܂��h��Ƃ��Ă�����ɂ���ċq�����ӂ��A�h�������邨�����Ƃ��l����ƁA����ł͕����̈�������������A����ɔ��͂��Ȃ������B

�@�������Ċe�h��ɂ͗V�������l�̔ѐ������i�H�����h�j�����X�Ƃ�����A�h��̕�����傫���ω������邱�ƂƂȂ����B

�@���ĕ{���h�Ɍ��F���ꂽ�������Ŕѐ������������闷�Ă��o�������̂́A�ꎵ�����i���i�Z�j�N�̂��Ƃł������B

�@�͂��ߑ�ۑ��i���s�j�o�g�̓����r���Ƃ����҂��A�O���̏h��l�̗ȏ����Ƃ�A����ɑ㊯���̋��ĐV�h�ŊJ�Ƃ����B |

�ѐ����Y�̕�i�̖����j

|

�@�������A��ʂ̕����ĂƂ͈قȂ�A�h�w�̓`�n�߂̂ق��A��N�ɎO���֓ÂA���킹�ĘZ�����h�v���Ƃ��č��o���Ƃ����������ł������B

�@�܂������N�ɁA��͂�V�h�̑q�c�������q�傪�A�Â��Ĕԏ�h�̓S�ܘY���J�Ƃ������A�S�ܘY�͂܂��Ȃ���߂Ă��܂��A�������i�ꔪ���I���j���܂ł͐V�h�̓������c�Ƃ��Ă����B

�@���̊ԁA�ѐ����Ă͎O���̗ȉ��̂����ŊJ�Ƃ����Ƃ͂����A���̐��i�㓖�R�̂��ƂȂ���A�₪�ďh��̕��I�͎����ɂƂ��čD�܂����Ȃ������N�������ƂƂȂ����B

�@�����ĊJ�Ƃ���ܔN��̈ꎵ�����i�V����j�N�A�p�~���ׂ��Ƃ̈ӌ����h������o��悤�ɂȂ�ƁA�{���V�h�ł͋c������сA�ѐ����Ẳc�Ƃɂ��Ď��l��\�����킹�Ă���B

�@�������\�����킹�͎���Ȃ������悤�ŁA���̌�܂��Ȃ��ꎵ���Z�i�V���Z�j�N�ɂ́A�{���E�ԏ�h�̓ɂ��A�V�h����Ɠ̔ѐ����Ă��i�����Ă���B

�@���������h���ł̔��̐��ɂ�������炸�A�ѐ����Ă͔p�~�ɂȂ�ǂ��납�A�ꎵ����i�������j�N�ɂ͔ԏ�h�̊o�E�q�傪�J�Ƃ��ĎO���Ƃ������B

�@���̌�A�ꔪ�Z�l�i�������j�N�����ɓ����r���������V�h�i�V�h��V�h�j�ֈ�������A�ĂѓƂȂ������A�܂����������������悤�ŁA�ꔪ�O�Z�i������O�j�N�̎j�����݂�ƁA�����E�������E���c������{���E���{���E�z�㉮�E�O�Y���E���N���̔����̖����݂���B

�@����Ȍ�́A�X�ɂ�������������̂́A�O�����킹�Ĕ����̂܂܈ېV���ނ������悤�ł���B

�@�h�w�̋��R���~����i�Ƃ��ĂƂ�ꂽ�ѐ����Ă̐ݒu�́A����炢���l�̗U�v��ł��������A�������ɏh������ӂ̔_���������ȑΏۂƂ���悤�ɂȂ��Ă������B

�@�������Ĕѐ����Ă̑��݂́A�ѐ����̐l�g�I�]���ɂ��A�h���O�̔_�����̋��R�����Ƃ��Ȃ��Ȃ���A�h�w�~�ς̈ꗃ���ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@�s���{�����꒚�ڂ̖̏����̕�n�ɂ́A��E�ɐg�߁A�Ⴍ���ĕa���ɂ������ꖽ�𗎂����ѐ��������ƁA�����ɐ��܂ꂽ���K�Ȑ��q�i�݂����j�����̂����₩�ȕ���A���܂����̈�p�ɕ���ł���B

�@�s�i�����j���珤�X��

�@�h�w�͌�ʂ̋��_�ł���ƂƂ��ɁA���ӑ��X�̏��Ƃ̒��S�ł��������B

�@�����{���ł́A��������k������ɘZ���{�̌܌��̗��ՂɎs�����������Ƃ��L�^�ɂ݂��邪�A�ߓf�ł��Z�֎s�i���ɘZ��J��������s�j�������A�����̐l�X���W�߂��悤�ł���B

�@�{���̘Z�֎s�͖����܂Ƌ�̂����̘Z��ł������Ƃ����邪�A����͂₪�Ē��₵�A�]�ˎ���̌㔼�ɂȂ�ƁA��N�̂���������O���ƈ�A���̔N���s���������ɂȂ����B

�@���������s�̐��ނ���ł͊e�n�ɂ݂��邪�A����͕K�������o�ϊ����������������ł͂Ȃ��A�ނ���h����ɏ�݂̓X�܂��������A�P��I�ȏ��i���ʂ̋��_�Ƃ��Ă̒��ꂪ�`�����ꂽ���߁A�s�̕K�v���������������̂ƍl������B

�@�ł͕{���h���łǂ̂悤�ȏ��Ɗ������s�Ȃ��ł����̂ł��낤���B

�@�ꔪ�l�O�i�V�ۈ�l�j�N�Z���́u�_�ԏ������O���㒠�v�ɂ��ƁA�����{���O���ŏ��Ƃ����ƂȂވ�l�̋Ǝ�Ɩ��O���L����Ă��邪�A������܂Ƃ߂����̂����y�[�W�̕\�ł���B

�@�V�ۖ��N�ɂ�����{���O���̌ː��͎l�O�Z���قǂł��邩��A���̕\�ɂ����l�Ƃ��������͂��̎O�O�p�[�Z���g�����߂Ă���B

�@���������̐����ɂΑ�H�⍶���Ƃ������E�l�͊܂܂�Ă��Ȃ��̂ŁA�����������ƁA�Ȃ�炩�̌`�ŏ��H�Ƃɂ���������Ă����҂́A�O���S�̂̎l�����z���Ă������̂Ǝv����B

|

�{���h�̕��i(�w���������}�G�x)

�@�������قƈ��H�X

�@���Ă��ɉE�̕\�ɂ���āA���̏����̓��e���݂�ƁA�܂��h��̂��ƂƂė����i�͂��������فj�̑������Ƃ��ڂɂ��B�@���ĂŎϔ���V���i��������߂��j�����A���Ȃ킿���������˂Ă������̂���ꌬ�A�����ĕ����Ă��㌬�A����ɔѐ����������ѐ����Ă���������A���킹�ĎO�������̗��h���c�Ƃ��Ă������Ƃ��킩��B

�@���ɐ�Ƃ̎ϔ���V�я������㌬���邪�A�O�q�����悤�ɗ��Ăł��̏��������˂���̂���ꌬ������A�ق��ɏ��ԕ����������˂�Ƃ��ꌬ������ƁA�S�̂Ƃ��Ă͎O�Z�����z����B

�@������Z�J�i���ǂ�j�E�����i���j�����̎l���������ƁA���H�X�̑������Ƃɂ��ǂ납�����B

�@����ɉَq�����̑������Ƃ����F�̂ЂƂƂ����悤�B

�@���Ȃ킿���َq����c�q�������܂߂��َq�ޏ����́A���Ɉ�㌬�ɂ��̂ڂ��Ă���A���̂�����Z������ƁA������������瑐���i������j�E�����i��炶�j���Ă���A�ꌬ�͐��������˂Ă���B |

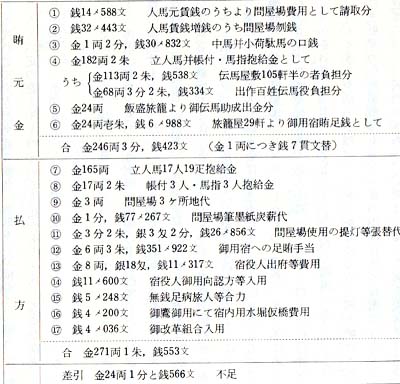

�{���h�̏����@1843�i�V��14�j�N

�u�{���h�_�ԏ������O���㒠�v�ɂ��

|

�@���̂悤�ɉَq���̑������Ƃ́A�������łɏ���������Ȃ荂���������Ƃ����̂�������̂ł��낤�B

�@�Ȃ��A���̍��̕{�����X�َ̉q���ɂ��ẮA���̏͂ŕʂɏЉ�悤�B

�@���̂ق��ł́A�r���������������A���̑唼�͏����i�܂������j�⏬�ԕ��E�������Ƃ̌��Ƃł���B

�@���̂ق��̋Ǝ���݂Ă����ƁA�犘�E�S���E�ߗށE�X�C�E�M�n�E�����E���ȁE���ށE���E�ݖ�����A�P�E�E����E���ē��ɂ�����܂ŁA�h���͂��������Ӕ_���̐����K���i���܂��Ȃ��ɑ���X���ЂƂƂ��肻����Ă���A�{���h�����ӑ��X�̐�����̒��S�n�Ƃ��Ă̖�������͂����Ă������Ƃ��킩��B

�@�������A����ɂ����āA���������ӊO�ɏ��Ȃ��A�܂��_�ƂɂƂ��ĕs���̔엿���戵���X���݂��Ȃ��ȂǁA�_�Ɛ��Y�Ƃ̊֘A���ł���A�����̕{���h�͎Y�ƓI�Ƃ������ނ������I�Ȓ��S�n�Ƃ������i���Z�������ƍl������B

�@�܂�������ϔ���V�щ��A�����ĉَq���Ƃ��������H�W�̓X���ڂ����đ������ƁA����ɔѐ����ē��̑��݂��l����ƁA����͂��邢�͏h�꒬�Ƃ��Ă̋��ʂ̐��i��������Ȃ����A�����̕{���h�́A�����ɗV�y�I�Ƃ��������y�I�ȑ��ʂ����F�Z������������ł��������Ƃ����@�����B

�@�Ȃ��A������ܔN�قǑO�̈ꔪ�O���i�V�ۋ�j�N�㌎�́u�{���h�O��܃��������l�撲���㒠�v���݂�ƁA�{���h�̏��Ƃ����ƂȂގ��l���̖����݂��邪�A���̂����ꔪ�Z�Z�i�������j�N�ȑO�̑n�Ƃ͂킸����Z���A�S�̂̓p�[�Z���g�ɂ������A����ȊO�͂��������㐢�I�ɂȂ��Ă���̊J�ƂƂȂ��Ă���B

�@������݂Ă��A�{���h�ɏ��X�X�Ƃ������ׂ������݂��`������A�ɂ��킢���݂���̂́A��͂��㐢�I�ɓ����������E�������Ȍ�̂��ƂƂ����悤�B

�@�h��̍���

�@���Ă��ɕ{���h�̏h�����ɂ��Ă݂Ă݂����B

�@�܂���̕\�́A�ꔪ�l��@�i�V�ۈ��j�N���̏����p���蒠�̓��e���܂Ƃ߂����̂ł���B

�@�����͋t�ɂȂ邪�A��ɕ����i�x�o�j����݂Ă������Ƃɂ���B

�@�h�w�ŁA�����Ƃ��傫�����S�͌��p�q�̌p����ł���B�{���h�̏ꍇ�A�������Z�܌����̓`�n���~���L�҂����Ƃ߂��̂ł��邪�A�������ɔނ�͎��ۂɐl�n�����Ƃ߂邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A�_�����痬�ꂱ��ł�����ʘJ�����i�_�����j���ٗg���A�ނ�ɑ������悤�ɂȂ����B

�@�{���h�ł́A���l�E�Z�D�̈͐l�n���̂����Đl���ꎵ�l�E�n���D��������Ă����˂Ȃ�Ȃ��������A���̌ٗg�����F�ŁA��N�Ԑl����l���O���A�n��D���Z���ł���A���킹�ċ���Z�ܗ��ƂȂ�A�S�̘̂Z�������߂Ă���B

�@���ɑ����͇̂I�ŁA���{��l�����p�ŋx�����������̗��ĉ��ւ̕s������Ă�蓖���ł���B

�@��l�̋x���͖����A�������͎��ۂ̑���̔��z���x�ł��邨��ߒ��K�Ŏx����ꂽ���߁A�h�ƂȂ������Ă̕��S�͑傫����������A���̂悤�ɏh�S�̂ŕs�����������Ȃ����̂ł���B

�@���̕��͋��ɂ��ČܘZ���i���Z���O��A�K�O�܈ꃁ���j�ɂ̂ڂ�A�F�ƇI�ŕ����̔������z���̂ł���B |

�{���h�̎��x�@1841�i�V��12�j�N�̕{���h�d�����p����B

�V��14�N�u���N�N�A�h�d�����슨�蒠�v�i�e�r�ƕ����j���쐬�B

|

�@�Ƃ����̂��A���p�q�̌p����Ƌx���Ƃ������̓���A�ߐ��h�w���x�̊�{�Ɩ��ł���������ł���B

�@���ďh�w�ł́A�����������p�ɕK�v�ȋ��K���ǂ̂悤�ɂ��ďW�߂��̂ł��낤���B

�@���ꂪ�d�����̗��̋L�ڂł���B�d�����͎旧���܂�����ɂ�������̂ŁA�@�A�͂Ƃ��ɐl�n�����Ƃ߂��҂̕�V�̈ꕔ��≮�ꂪ�s���n�l���������i���K���n�l�Z���j�A�܂��B�͂��Ƃŏq�ׂ邪�M�B��b�B����]�˂֏��i�𑗂�o�����I�^�A�Ǝ҂ł��钆�n��A�߂��̑��X����ו��������鏬�בʔn����A�ꓪ�ɂ������炩�����K�i�ʍs���j���Ƃ�A������h�̏����ɂ��Ă����̂ł���B

�@�����ćC���S�̂̎��l�p�[�Z���g�����߂闧�l�n�ƒ��t�E�n�w�̕������̕��S���ł���A����͈�Z�܌����̓`�n���~�ۗL�҂ƈꕔ�̏o��S���̕��S�ɂȂ���̂ł������B

�@���̓`�n���~�ۗL�҂���旧�Ă���O���]�̂�����Z�ܗ��́A��`�n�h������ݕt���v���̗����Ƃ��ĔN�X���n���ꂽ���߁A���ۂɎ旧�Ă��͎̂c��̔����]�ł������B

�@���̌�`�n�h������ݕt���v���Ƃ����̂́A�{���O���Əo��S�����A�`�n���Ύd�̏����ɂ��悤�ƁA�N�X�ϋ����A���킹�Ĉ��܁Z���]�{�̔n��ݕt�����֗a�������A���N���̈ꊄ�𗘑��Ƃ��Ă����킽���ꂽ���̂ł���B

�@���ɇD�́A�h���̔����̔ѐ����Ă���O������`�n�����Ƃ��Ď旧�Ă���̂ł���A�E�͏h���̗��ĉ���㌬�����p�h�d���K�Ƃ��ė��l��l�ɂ��K�����������i�ܕ����邢�͔����Ƃ�����j�旧�Ă����̂ł���B

�@���̂悤�ɕ{���h�ł́A�ꔪ�l���i�V�ۓ��j�N�ɂ́A�h���p�̑唼�����߂闧�l�n�̕������ɂ��ẮA���łɌ�`�n�h������ݕt���v���Ƃ������x�ɂ���āA���̑唼���܂��Ȃ��Ԑ����ł��Ă����B

�@�����Ă��̎c��́A�≮��ł̐l�n���K�̙��K�i�s���n�l���j�A���n�⏬�בʔn����̌��K�A�ѐ����Ă���̏�[���A���Ă���̌�p�h�d���K�i�܂��Ȃ���������j�̎�W�ߓ��ł܂��Ȃ��Ă����̂ł���B

�@�������Ă݂�ƁA�����͂���������p�ɂ��x���E�^�A�̕��S���A��ʗ��s�҂⏤�i�֓]�ł������̂ł������B

�@�����Ă��̔N�ɍ�����l���ꕪ�]�̕s�������������A���̕s�����͏h���̕S�����獂���Ŏ旧�ĂĂ���B

�@���傷�钆�n�i���イ�܁j�A��

�@���āA�ו���A������ꍇ�A�]�ˎ���̏h�w���x�ɂ��A����h�ꂩ��ƂȂ�̏h����z���Ă��̐�̏h��ɒ��ډׂ𑗂邱�Ƃ͋ւ����Ă����B

�@���̂��߁A��`�O���i��Z�L�����[�g���O��j���Ƃɐ݂���ꂽ�h��ň�X�ו����������A���̂��тɑʒ��ƌ��K��Ȃ����Ȃ炸�A���������p�̉ו����D�悷�邩��A���Ԃ̉ו��͑����̎�����v���邱�ƂƂȂ����B

�@�ו��̂������ׂ͉ɑ������A�܂������̒x��͐V�N������Ƃ���ʕ����ɂƂ��ď��i���l��傫�������Ȃ����̂ł���A����ɏh�ꂲ�Ƃ̌��K�♆�K�͂�������ɃR�X�g��������������̂ł������B

�@���̂悤�ɋߐ��̏h�w���x�͏��l�ו��̗A���ɂƂ��Ă͂͂Ȃ͂��s���Ȃ��̂ł���A���������i�o�ς̕��y�ɂ�菤�i���ʂ����傷��Ƃ������Ԃɉ���������̂ł͂Ȃ������B |

�{���h�G�}

|

�@����ɑ��āA��������\�����̔n�ɉׂ����Ĉ�A�̍j�Ō��сA������Ђ��Ă͂Ƃ�ƃm���X�g�b�v�ŖړI�n�܂ŕt�ʂ��Ƃ����A�����@�����ݏo���ꂽ�B

�@���ꂪ���n�ł���B

�@���n�́A���̒n�`�㕨���̗A���𑽂��̋��n�ɂ�闤���ɂ���炴��������A�������h�w�������قǐ�������Ă��Ȃ������M�B�𒆐S�ɔ��B�����B

�@�ŏ��͔_���̏��K�͂ȑʒ��҂��ł��������A�������ɐ�Ƃ̉^�A�Ǝ҂ƂȂ������̂ł���B

�@���i�o�ς̔��B�ƂƂ��ɁA�ꎵ���I�㔼�ȍ~�A�L�����y���A�ꔪ���I�ɓ���ƁA���̒ʍs�ʂ͍b�B���������ł����X�܁`�Z�Z�Z�Z�ʂɒB���A�h�w�̉^���@�\���͂邩�ɗ��킷��悤�ɂ������̂ł���B

�@���āA��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�����̗A���́A���I�ɂ͊X���̏h�w�𗘗p���邱�Ƃ����Ă܂��ł���A�e�h������l�ו��̗A���ɂ���Ď��v�������A���p�ɂ��h�����̈��������̂��ł����̂ł��邩��A���n�̏o���́A�h�w�ɂƂ��Ă͂��̍��������т₩�����Ђł������B

�@���������n�͏h�p���ɂ���ׂĉ^���������A���݂����Ȃ��A���v���ɉ^�ׂ���̂ł��邩��A�h�p���̉ו��͂������ɒ��n�ւƗ���Ă������ƂɂȂ�A���R�̂��ƂȂ��炱���ɒ��n�Əh�w�Ƃ̑����������Ă���̂ł���B

�@�{���h�ɂ����Ă����Ԃ͓��l�ł���A���n�Ǝ҂Ƃ̊ԂɁA�Ȃ�x�Ƃ����g���u�����N����A�i�ׂɂ������܂ꂽ���Ƃ����Ȃ��Ȃ������B

�@�ꎵ�����i�V���܁j�N�̂���́A�M�B�E�b�B���ʂ̒��n�҂��l�����̍��z�����Ă��������V�h�̉F�E�q��E�g�E�q��̗��l���A�{���h����b�B�Θa�i������j�h�܂ł̍b�B������Z���h�̖≮��ǂ�A�h�ꑤ�̒��n�A���̖W�Q�ɂ��đi�������̂ł���B

�@���n�Əh��Ƃ̃g���u���́A�ꎵ���I�㔼����e�n�ɂ݂�ꂽ���A���łɈ�Z���O�i���j�N�ً̍��i�����j�Œ��n�ɂ��A����������x���F����A�Ȍ�͑i�ׂ̂��тɐ������ł͂��������A���ꂪ���s�Ƃ��ĒǔF����Ă������B

�@���i�o�ς̕��y�ɂ�镨�����ʂ̊g�傪�ڂɂ݂��Đi�s����Ȃ��ŁA���ԈˑR�Ƃ����h�p���ɂ��A���́A���łɗʓI�ɂ��A�܂����ԓI�ɂ��A�����������ԂɑΉ��ł�����̂ł͂Ȃ���������ł���B

�@�]���ďh�ꑤ�Ƃ��ẮA���n��D�ɂ������Ƃ������K���Ƃ邱�Ƃ������ɁA���n�̒ʍs��F�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���̑i�ׂ��A

�@�@�����V�h����z�c�h�܂ł͒��n��D�ɂ����K�A

�@�A�{���h����Θa�h�܂ł͊e�h���ƂɈ�D�܁`�����̊Ԃł������ɋ��c���Č��K���߂�A�Ƃ����ً���������A���������̂ł���B

�@���̏o���肩��킸���O�N��̈ꎵ�����i�V�����j�N�����ɂ��A�����q���R�h�Œ��n�҂������Ă�����E�q�傪�A�b�B�̉傩�琿�������u�h�E�E�i�V�E�J�L���̏��i�ו���{���h�ŕs���ɍ�������ꂽ�Ƃ��āA�{���h�̖≮�O�l��ǂ�i���o�Ă���B

�@����ɑ��{���h���́A��E�q�傪�ʐ�����K�����܂������ߔ�������ʂ��ď��i��A������Ȃǂ̕s�����s�Ȃ��Ă���Ɣ��_�����B

�@����͌��Ǔ��ςƂȂ������A���̎����ɂ͂��łɒ��n�ɂ��A���͌��R�ƍs�Ȃ��Ă���A���̐���͘_�O�ł���A�����ł͖��͂���Ɍ��K�̊m�ۂƂ������ƈȊO�ɂ͏o�Ă��Ȃ��B

�@���̂悤�Ɉꔪ���I�㔼�ɂȂ�ƁA���n�ɂ��A���͂��͂�����̎����ƂȂ�A�����A���̎嗬�����߂�悤�ɂȂ��Ă����B

�@�����Ă���Ȍ�����n�Əh��Ƃ̍R���͂Â��A�ꔪ�����i�����܁j�N�̏h�w���x�p�~�ɂ�����̂ł��邪�A�h�ꑤ�̑ޒ��͂������ׂ����Ȃ������B

�@�{���n�s�̐���

�@���čŌ�ɁA���ڏh�w�̋Ɩ��Ƃ͊W�Ȃ����A�{���h�ɂƂ��ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��n�s�ł���B

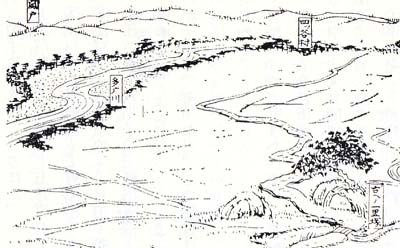

�@�{���̔n�s�͐퍑���ォ��]�ˎ���̏����ɂ����ẮA�`������n�s�Ƃ��Ė��������A��̂��܂������܂�ʓ����ɂ����ẮA�֓��ł��L���̏d�v�ȌR�n�̋����n�ł������B

�@�����Ċւ����������̐w�ł́A���̕{���̔n�s�Ŕ���������ꂽ�R�n���������Ɋ����Ɠ`������B

�@���̔n�s�́A�{���Z���{�̎Q���ł��邯�₫���̗��e�̓���̔n������Ƃ����悤�ł���B

�@�Z���{�̗��Ղ̍s���̂ЂƂł���܌��O���́g��ׁh�̓�����͂��܂�A�㌎�A���܂Ō܂����ɂ킽���ĊJ�Â��ꂽ�B

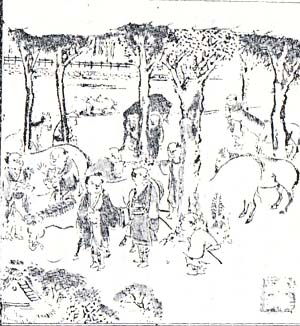

�@�n�s�ɂ͓암�i���܂̊�茧�n���j�E���E���˂Ȃǂ̊e�n����A�L�͂Ȕn���i�n���l�j���������̗ǔn�������ďW�܂�A���喼����{�E��Ɛl��̔�������������ɍs�Ȃ�ꂽ�悤�ł���B

�@�����č]�˖��{���́A���N�{���n�s�̂��тɌ�X���̖�l��h�����A���R�̏����n�������Ŕ���������̂�����Ƃ��Ă����B

�@����͂����ĕ{���Ŕ����������R�n�ɂ���đ��̐w�ɏ����������Ƃɂ��Ȃދg��ŁA�g�{����n�䔃��̋V�h�Ƃ�ꂽ�B |

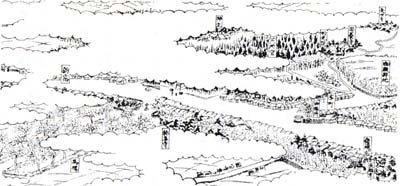

�{���̔n�s(�w���E�K�s���L�x)

|

�@���������������i�������{���̔n�s���A�������ɐ��^���݂��A�₪�Ă��̎g����������Ƃ��������B

�@�헐�������܂�A�R�n�̎��v���ւ�A�n�͕��Ƃ̌�ʂ�V��p�Ɏg����݂̂ƂȂ����B

�@�܂��]�˂̔��W�ƂƂ��ɐ��M�̓��Ɩ��z�\�Ԃɔn�Ԃ����悤�ɂȂ�ƁA���喼����{�̔n�̔����������A�]�ˎs���ł܂ɂ����悤�ɂȂ����B

�@�]�˂̔n�s������ɂȂ�ɂ�A�{���̔n�s�͐������A�������ɗǔn�������Ȃ��Ȃ��Ă������̂ł���B

�@�����Ĉꎵ����i���ێ��j�N�A���{�P��́g��n�䔃��̋V�h���{�����痣��A�]�ˏ鐼�m�ۉ��ōs�Ȃ��邱�ƂɂȂ����B

�@���̌���{���̔n�s�ł́A��Z�N�قǂ̊Ԃ͔_���⏤�l�p�̏��בʔn�̔������ׁX�ƍs�Ȃ��Ă������A������₪�Đ��ނ��Ă��܂����B

�@�������A�{���ł̌�p�n�̔��������͂Ȃ��Ȃ������̂́A���̐w�ȗ��̋g��Ƃ��Ă̋V�������͎c��A���̌�����N��ꌎ�ɂ͔n���J�i���낤�j���̈�l���{���ɔh������A�_�O�ɂ����Ĕn�̒n�������s�Ȃ�ꂽ�B

�@�n�s���p�₵�Ă���قڔ����I��A�{���h�͂����Ă̔n�s�̐����Ɏv�����͂��A���̍ċ��^�����͂��߂��B

�@���Ȃ킿�ꎵ���Z�i���i��j�N�����ɂ͑y�㖼�厵�E�q��̖��Ŕn�s�ċ��肢���o���ꂽ�B

�@����������͂����Ă̂悤�Ȓ����ɂ킽����̂ł͂Ȃ��A���Z��̘Z�֎s�ŁA�Ƃ��ɕ��m�݂̂�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�S���E���l�p�̏��בʔn�𒆐S�Ƃ�����̂ł��邪�A�ł�����Ε��B�͂������A�֓���~�̒��S�I�n�s�ɂ܂Ŏd���Ă����Ƃ������̂ł������B

�@���̊肢�͔����q�h����̉�����A�V�K�̎d�@�ɂ��Ă̌��V�i���{�j�̃N���[���ɂ���q�������A�ꎵ�����i�V���܁j�N�ɂȂ��Ă���Ƌ�������A�����E���E���쓙�Z�����̔n���J�i���낤�j���W�߂Ď�肫�߂��s�Ȃ��A�n�s�͍ĊJ���ꂽ�B

�@�������{���h�̊��҂ɂ�������炸�A�ċ����ꂽ�n�s�͂����Ă̗������Ƃ���ǂ����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�n���J���n�����܂�W�܂炸�A���̂����l�X�ȕs������������o���A�킸�����N���o�����čĂђ���̗J���ڂ��݂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���͂�{���̔n�s�́A�����ȏ��בʗp�̔n�������n���̏��n�s�Ƃ��Ă����������邱�Ƃ͕s�\�ƂȂ��Ă����B

�@�������{���h�̔n�s�ɑ���͂���ŏ����������킯�ł͂Ȃ������B

�@����̂��Ɛ��N����ƁA�܂��ċ����o�肵�čċ����邪�A������܂��Ȃ����₵���B

�@�Ȍ�A�����E�V�ہE�����ƌܓx�ɂ킽���čċ��Ɣp�~�����肩���������A�����Â����Ƃ͂Ȃ������B

�@����ł��{���h�̔n�s�ĊJ�ƁA���Ђɂ��h��̔ɉh�ւ̊��҂͂�܂��A�Ȃ����ꔪ�Z�Z�i�c����j�N�ɂȂ��Ă��ċ��^���͑�����ꂽ���A�݂̂�ʂ܂ܖ��{�̕�����ނ������̂ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|