|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

�O�́@�ߐ��O���̕{��

�@�@�@�@1 ���쎁�ƘZ���{�@top

�@�V��������Ƒ��X

�@��܋�Z�i�V���ꔪ�j�N�����A��k�����̖ŖS��܂��Ȃ��A����ƍN�̊֓��ڕt�����\����A��������ƍN�͋��̂ł���O�́E���]�i�Ƃ��Ƃ��݁j�E�x�́E�b��E�M�Z�̌܂����𗣂�֓��ֈڂ�A�]�˂�{��Ƃ����B

�@����́g�]�ˌ�œ���h�Ƃ悯��A�̂��̓��쎁�̔e���m���ɂƂ��ďd�v�ȉ�����Ȃ����̂Ƃ��āA��X�܂ł����{�ɖ��L����鎖���ƂȂ����B |

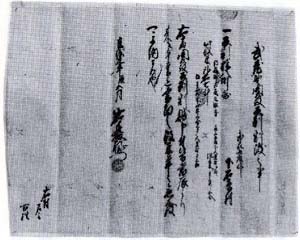

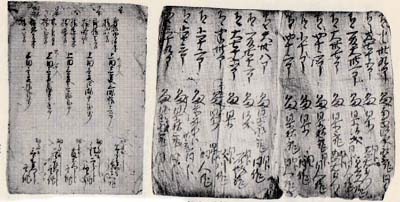

�ƍN�̗��@�Z���_�傠�āB�i�卑���_�Б��j

|

�@�Â�����e�n�ŋ���̔�������ɂ͏H�̎��n���F��g�����i�͂������j�̍Ղ�h���s�Ȃ��Ă������A�]�ˎ���ɂ́A�ƍN�̊֓������i�����̗̒n�ɓ��邱�Ɓj���L�O���ďj���Ӗ�������A����̍s���͂��Ƃ��琷��ɍs�Ȃ�ꂽ�B

�@�{���̘Z���{�i�낭����݂̂�j�ł��A���쎁�Ƃ̊W�͐�ʂ��̂�����A���N��������ɂ́g����̊p�́h���s�Ȃ��A�����͑����̌Q�O�ŎG���������Ƃ��L�^����Ă���B

�@�Ȃ����̑卑���_�Ђ̔���̊p�͂́A�����Ȍ���������s�Ȃ��A���݂ł��s���O�̑����̑f�l�͎m���y�U�ŗ͂������������A�ϋq���y���܂��Ă���B

�@�Z���{�́A�ƍN�̊֓������̗���܋���i�V�����j�N��ꌎ�A�܁Z�Z�Ƃ����������ł͍ő勉�̎З̂��ƍN�����i�����ȂǁA����Ƃ̎肠���ی�������Ă����B

�@�̂��ւ�������̂���ɂ́A���R�̖��߂ɂ�����폟�̋F������s�����B

�@���A���̋F�萬�A�̌��ɂ��A�\�Q���ɓ���̔n�ꂪ��i����A���₫�̕c����A���ꂽ�Ƃ����邪�A���ꂪ���݂݂��鍑�̓V�R�L�O���@�u�n���傯�₫���v�ł���B

�@���̌���A��Z�Z�Z�i�c�����j�N�ɂ͑�v�ے������s�Ƃ��ĘZ���{�̖{�a���͂��ߏ����Ђ܂ł̎Гa���������ꂽ���A������ւ����폟�̋F�萬�A�ɂ����̂�������Ȃ��B

�@����Ɉ�Z��l�i�c�����j�N�̑��̐w�ɂ����ẮA�_�剎�n���q�卲��������A�Ăѐ폟�F��̌���������A�_��͂��������w���̉ƍN�ɋF����̐�q�𑗂�Ƃǂ��Ă���B

�@����ɑ��ƍN�͐w��������̏�����o�������A���̎��̉ƍN�̍���������������Z���_�傠�Ă̏���́A���݁A�卑���_�Ђ̕w�ɎЕ�Ƃ��ĕۊǂ���Ă���B

�@�ƍN�̕����i�ق��悤�j

�@���̂悤�ɕ{���Z���{�́A�����������瓿��ƍN�̐��h�������Ă������A���̂ق��{�@�@���̒n�͕����ʂ��āA�ƍN�ƊW�[���y�n�ł��������B

�@�����Ȃ炵������R��ɕ����Ē��b��߂�����������i���E���Ƃ������j�́A�Â�����s�Ȃ��Ă������A���{�ł͒����̕��y�̊ԂŐ���ƂȂ����B

�@���X�͒b�B�ƌ�y�Ƃ����˂��s���ł��������A�퍑����ȗ��A�̓��̖����G���T�낤�Ƃ��鐭���I�Ȑ��i�������悤�ɂȂ����B

�@�ƍN�͐퍑�����̂����ł��Ƃ��ɕ�����D�ЂƂ�ŁA���U��ʂ��Ă̕���͈̉�Z�Z�Z����z�����Ɠ`������B

�@�ƍN�͍]�ˏ鋏�Z���͂��Ƃ��A���R�E���G���ɂ䂸��x�{�i�É��s�j�Ɉڂ�����Z�����i�c�����j�N�ȍ~���A�������͂��߂Ƃ���֓��̖�ɏo�����ĕ�����s�Ȃ��Ă���A�����{���ւ������Η�����Ă���B |

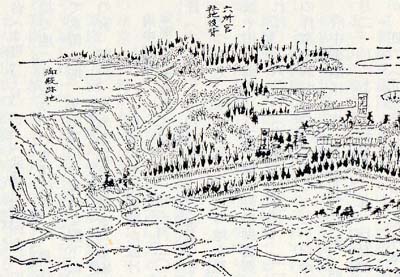

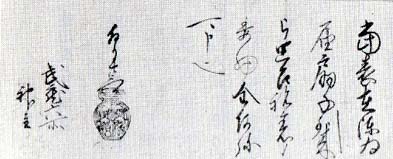

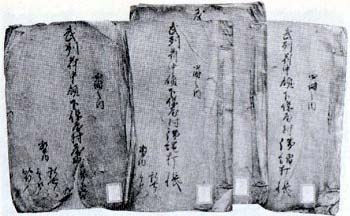

�{����a�̐Ւn�@����̑�n�オ��a�n�ŁA���ܖ{��1���ځB

��n���̐��c�͂��܂̖�蒬�E���g���B(�w���������}��x)

|

�@���Ƃ��A��Z�����i�c����O�j�N�㌎�����A�����Ĉ���i�c����Z�j�N��ꌎ��l���ɂ́A�ƍN�͏x�{����֓��ɕ���ɂł����A�{���ŏG���Ɖ���Ă���B

�����Ă��������ꍇ�ɁA�h�����邢�͋x�e�Ɏg�p���ꂽ�̂��{����a�ł������B

�@���̕{����a�̐Ւn�́A���S�앐���{���{���w�̓��ǂȂ�́g��a�n�h���邢�́g��a�R�h�Ƃ����鍂���i�{���꒚���j�ŁA�w���������}��x�ɂ́A�u�Z���Вn���͂��Ɋu�Ă��鐼�̕��ɂċu�˂̏�Ȃ镽�S�̒n����Ȃ�B���܂͍L�������B���k�͘Z���̎Вn���i�Ȃ�сj�ɕ{�����Ƃɑ����A������̕��ւ����Đ��c�̒n�A�܂��ʐ�̗�����ቺ�ɖ]�݂ĊR�݂̍����O����������ׂ��B�ʐ�����͕S���i�������j�A��̋{�A�ˁA��ۂ�����ɑ�������R�X�]������i�̏��n�Ȃ�v�Əq�ׂ��Ă���B

�@�{����a

�@���̒n�ɕ{����a���݂���ꂽ�̂́A����ƍN�̊֓������Ƃقړ������ł���A��܋せ�i�V���ꔪ�j�N������Z���A���{�̑�v�쑺�i�������S���̏o���j�̎l�Y���q��Ƃ����ԏ��i��H�j�����̍쎖�i�H���E�����j�𖽂����Ă���B

�@���̎l�Y���q��́A�k�����Ƃɍ쎖�����������Ă����A�i��ю��Z�Z���̒n����������Ă���A���쎁�����Ȍ�́A���̕{����a�̂ق��A�]�ˏ���z��w�A�����q���R���̌�镔�����̕������Ƃ߂��Ƃ�����B

�@���̉Ƃɓ`���Õ����ɂ��A��Z�Z���i�c���Z�j�N�O���A����i���a���j�N��ꌎ�A�����Ďl�Z�i���i�ꎵ�j�N�ɂ��A�{����a�̍쎖������������ꂽ���Ƃ��L�^����Ă���B

�@�{����a�͈�Z�ꎵ�i���a�O�j�N�A�O�N���������ƍN�̗�l�i�ꂢ���イ�j���v�\�R�i���̂�����j��������ɑJ�����邳���A�O�������ɂ����ɓ������Ċۈ���������Ă���A���̌������Ƃ̗V�ɂ����Ύg�p����Ă������A�l�Z�i���ێO�j�N��Z���̕{���{���̑�ŗޏĂ��A��a�͎c�炸�D���ɋA���A���͂��߂����Ă����ÖE������Ƃ��Ƃ��Ă��ďœy�ƂȂ����Ɠ`������B

�@�Ȍ�A�Č�����邱�ƂȂ��A����̂܂ܕ��u����Ă������A�ꎵ��l�i���ۋ�j�N�ɂȂ�A�J������ė��c�i���j�ƂȂ�A���̌�͂킸���ɒn�����c���݂̂ƂȂ����B

�@���āA�����̌�a�Ȃ���̂́A���R�Ƃ̗V�̂����̏h�����E�x�e���ł���Ɠ����ɁA�]�˂�������鏔�喼�̑��}��ڑҗp�̎{�݂Ƃ��Ă̖����������A���̈Ӗ��œ��������ɑ��݂����䒃���Ƃ�������������i�̂��̂Ƃ�����B

�@�w�V�ҕ������y�L�e�x�ɂ́A�����̕������ɁA����������a����O�A�䒃������Z�قNjL�ڂ���Ă���B

�@�ێR贐��i�₷�Ȃ�j���ɂ��ƁA�����͌�ʎ{�݂̖����B�ȍ]�ˏ����ɐݗ�����A��Z�O���i���i���j�N�̎Q�R��㐧�̎��{�ƁA������_�@�Ƃ��開�{�̏h�w���x�̐����Ƌ��ɁA�������ɂ������������A���̋@�\�͖{�w�Ɉ�������Ă������Ɛ��肳��Ă���B

�@�����{���ɂ����Ă��A���̐Ւn�ł���g��a�R�h��������������������́A��ʂɁg�䒃���X���h�Ƃ��Ă���B����́A��͂�{����a���䒃���I���i�����킹�����Ă������Ƃ����̂ł��낤�B

�@�ƍN�̊֓��o�c

�@����ƍN���V���ɂ��Ă���ꂽ�֓��̗̒n�́A�����E�ɓ��E���́E�㑍�E�����̘Z�����Ōv��l�Z���ŁA���̂ق��ߍ]�E�ɐ��E���]�E�x�͂Ȃǂɂ��킹�Ĉ�ꖜ�̍��d�i�܂��Ȃ��j�����^����ꂽ�B

�@�ƍN�͓����Ɠ����ɍ匴�N���i�₷�܂��j��s�Ƃ��ĉƐb�c�̒m�s���ɂƂ肩���点�A��k��������̑����̎x��ɂ͈ꖜ�Έȏ�̏㋉�Ɛb��z�u���A���쎁�̒�������R�i���{�j���\������ꖜ�Έȉ��̏��g�̉Ɛb��{��ł���]�˂ɋߐڂ����n��ɏW���������B

�@�܂����쎁�̒��ڂ̌o�ϊ�Ղł��鑠���n�i�����n�j�́A�����̖�l���ɂ������Z�Z���ɂ��̂ڂ�A�����������̐l�������]�˂̋ߕӂɏW�߁A���b�i��������j�c�̒m�s�n�Ƃ��킹�āA�]�˂�h�q����Ƃ��������I�@�\���ł���悤�A�����݂ɔz�������Ƃ�����B

�@�����ē�����܂��Ȃ����n���s�Ȃ��āA�̍��̓y�n�E���Y�������Ĕ_���̔c���ɂƂ߂����A�����Ԃ̌�k�����x�z�̂��ƂƂ������Ƃ�����A�ŏ����狭���Ȃ�肩���͂����A�ݒn�̏ɑ����������I�ȕ��@���Ƃ�A���S�̏����ɂƂ߂��B

�@�܂�����ŁA�]�˂�̍��̐����E�o�ς̒��S�ɂ����Ă邽�߁A���H�Ǝ҂̗U�v�Ə鉺���̐����ɂƂ߁A���X�Ɗ֓��̍��̎x�z�̐��������߂Ă������B

�@�ƍN�͈�܋㔪�i�c���O�j�N�̖L�b�G�g�̎���A�ܑ�V�̕M���Ƃ��ď��喼�����[�h�������A����i�c���l�j�N�[�O���A���Ȃ̑O�엘�Ƃ����ʂƁA�قƂ�ǓƍٓI�ȗ͂��ӂ邤�悤�ɂȂ����B���̂��ߐΓc�O����L�b�n�喼�Ƃ̑Η������悢��[�܂�A���҂͈�G�����̏ƂȂ����B

�@�������������œ��N�㌎�A�Γc�O���������Ƃ��āA��쎡���E�y���Y�v�炪���钆�ʼnƍN�̈ÎE�������Ƃ������������o�A�����ܕ�s�̂ЂƂ�ł�������쒷�������̎����ɘA������Ƃ���ƂȂ����B

�@���E�y�������͗��߂ƂȂ������A�����͒��ڊ֗^�����`�Ղ��Ȃ��������߁A���̕����ł���b�B�֊Ջ��Ƃ��������ɂȂ����B�@�����������͗���Z���A�����{���֗��ĉB���i�����j�����̂ł���B

�@����́A���������̂̍b�B�ł͂Ȃ��A�ƍN�̗̒n���̍]�˂ɋ߂��{���ɂ����ċސT���邲�Ƃɂ��A�ƍN�ɑ��Ă��Ƃ��狱���̈ӂ�����킻���Ƃ������̂Ƃ�����B

�@�����͈�Z�����i�c���܁j�N�㌎�̊ւ�������ɂ́A�q�������Ƌ��ɓ�����Ƃ��ďo�w���Ă���̂ŁA�{���ɉB�����Ă����̂́A�����������N�قǂ̂��Ƃƍl������B |

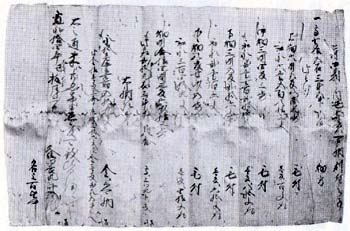

��쒷���B���̐Ձi������ܒ��ځj

|

�@���̐�쒷���B���̐Ւn�i������ܒ��ځj�͓s�̋��ՂɎw�肳��Ă���A�����Ă͓����̓y�ۓ����c����Ă������A���݂ł͐��n����c�t���ƂȂ��Ă���B

�@�Ȃ��A���̒n�̏��L�҂ł��镽�c�Ƃ́A���������ɏ]���Ă������Ƃ̈�b�̖���Ƃ�����B

�@�s��̑��˒m�s��

�@����ƍN�͊֓�������A�������ɉƐb�̒m�s�����s�Ȃ������A�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA���̊�{���j�́A

�@�@����Ƃ̒��ڂ̌o�ϓI��Ղł��鑠���n�i�����́E�V�́j���]�ˋߕӂɏW�����邱�ƁA

�@�A�Ɛb�̔z�u�͏��\�̎��i���{�N���X�j���]�ˋߕӂ��点��������锑��͈̔͂ɒu���A��g�̎��i�喼�N���X�j�������̗v�n�ɔz�u���邱�ƁA�̓�_�Ă������B

�@����͓��쎁�̖{���]�ˏ鉺�̎��������肳����Ƌ��ɁA�꒩�L���̂����ɂ��Ȃ��āA�]�ˏ�̕��ƂƏ���R���m�ۂ��邽�߂Ƃ�����B

�@�����������j�Œm�s�����s�Ȃ�ꂽ���߁A�]�˂��悤���镐�����ł́A�Ƃ��ɑ����n�ƁA���b�ł�����{�̒m�s�n�������̂����F�ł���B

�@�����������������{���ւ̒m�s�n�̗^�����́A��l�ɂ��ꂩ���ɂ܂Ƃ߂ė^���邱�Ƃ͂����A���������ɕ����ė^����̂���ʓI�ł������B

�@���̂��߂��قǑ傫���Ȃ��ЂƂ̑������l���̗̎�ɕ����ė^�����邱���i�����E�����j���߂��炵���Ȃ������B

�@���̂悤�ȕ��G�Ȃ��������Ƃ����̂́A�]�ˎ��ӂɂ����ė̎匠���ו����ē���̗̎�ɋ����������������Ȃ��悤�ɂ���Ƌ��ɁA����ɂ����āA�x�z���̔_�����c�����ė̎�ɔ��R���邱�Ƃ�����ɂ��邽�߂ƍl�����Ă���B������ɂ��Ă��A�����S�̏ꍇ�A�S�̂ŎO��ォ���̂������܂����������̗̎�̑����ƂȂ��Ă���B

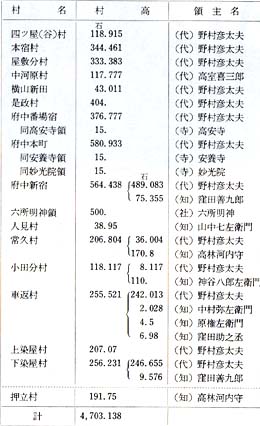

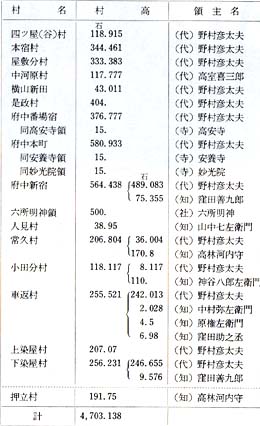

�@���āA���ɕ{���s��e�h���̎x�z���݂Ă݂�ƁA�E�̕\�̂Ƃ���ł���B

�@����ɂ���āA���۔N���i��Z�l�l�`�l���N�j�̕{���s��S�̂̑����i�Ă̐��Y���̍��v�j����݂�ƁA���{�̑㊯�̎x�z���開�{�̂��S�̂̎����p�[�Z���g�����߁A���{�m�s�n����Z�p�[�Z���g�A���З̂����p�[�Z���g�ł������B

�@���{�̂́A�����̎s��̈�Z�����̂�����l���������߂Ă���A���̂������͌����������㊯�����S�O�Y�̎x�z�n�ŁA�c��͂��ׂđ㊯�쑺�F���v�̎x�z���ɂ������B |

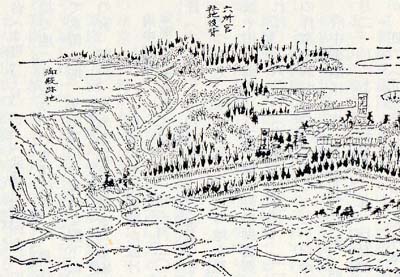

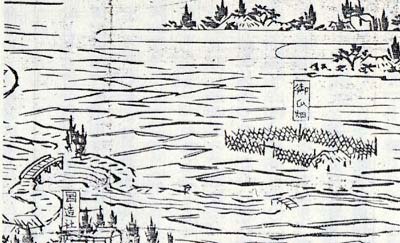

�{���̂̑��Ɨ̎�@�������݂̂͐��c���J�́B

���۔N�ԁi1644�`48�N�j�́u���ۓc����v�ɂ��B

�̎喼�́i��j�͖��{�����̂ő㊯�x�z�n�A

�i�m�j�͊��{�m�s���A�i���j�͎��́A�i�Ёj��

�З̂ł���B

�Z�����_�̂͂����ɔ����h�ɏW�����Ă����B

�i�w�{���s�j�x���j

|

�@���{�̈�l�����̂����A�����̎��������ꋋ�̑��ł���A�܂��������{�̂Ƃ̑����A�c����ɂ킸�����ł͂��邪���@�̂����g��ł����B

�@�܂������̂ق��l�����Ɖ������͑S�̂����{�́A�����h�͘Z���{�̎З̂ł������B

�@���X�̒n������

�@�����Ŏs����̓����̎��̎��i�n���j�ɂ��ĊȒP�ɂӂ�Ă��������B

�@�܂�����������Η]�ƁA��v���̂����Ɉꎵ�Z�Η]��̒n�Ƃ��Ă������{���ю��́A���쎁�̏����Ƃ�����B

�@����̎s���q��g��������ƍN�ɂ����A��܋��Z���\���j�N�����{���ɎO�Z�Z�Η]�̒n��^�����A���킹���{���̂̑㊯�ƂȂ����B

�@�ނ͍]�ˎ���ɂ�����{���̏���̑㊯�ł���A���̕�͓���s�Y�g���̕�Ƌ��Ɏs���В��̍������ɂ���A�s�̋��ՂɎw�肳��Ă���B

�@����s�Y�g���͉����������Č܈�Z�Η]�̒m�s���ƂȂ��ԑg�����Ƃ߁A�O���s�Y���t�͌�k�g�i���������݁j�̓��⏑�@�ԂȂǂ��C�A���x�̉����������Ƙ\�͓�Z�Z�Z���z����g�̊��{�ƂȂ����B

�@���̐���Y���V���䏑�@�ԁE���\�l�g�ԓ��E���c��s�E���S�C���Ȃǂ��C�������A�ނ̑�̈�Z�㔪�i���\���j�N�A������g���\�̒n�������h�ɂ���Ēm�s�ւ��ƂȂ�A�l���Z�Z�N�Â��������E��v�����̎x�z�ɏI�~����ł����B

�@���c�����̂������Z�̒n��m�s���Ă����_�J���͎O�͏o�g�̊��{�ŁA�����Y���q�吭�����ƍN�ɂ����A���̓`�\�Y�����̑�Ɋ֓��ɂ��đ����S���ɎO�Z�Z�̒n��^����ꂽ�B |

���ыg���̕�i�������j

|

�@�����ē��Z�����i�c���Z�j�N�ɐՂ������̂����Y���q�吭���ŁA�Ƙ\�͉�������Čܓ�Z�A��ԂɗA�̂��O�l�i���i���j�N�ɔёq�����{�̑��c��s���Ƃ߂Ă���B

�@���̐璼�d����Ԃ��Ƃ߁A�܂���������s�ɂ��Ȃ��Ă���B���c�����ɂ�����_�J���̒m�s�͂��̌�������܂łÂ����B

�@�l�����̗̎�R�����̏���͋g�v���ׂ��A�b�B���c�̉Ɛb�ł��������A���c���ŖS��͏���������ĉƍN�ɂ������B

�@���g�������Ƌ��ɉƍN�ɂ����A�䑃����ƂȂ�b�B�ɂ������A��Z�l���i���ێl�j�N�ɖv���Ă���B

�@���̎q�g�����A���̋`�v������t���Ƃ߂Ă���B�������R�����̐l�����x�z�͋g���̑�ŏI�������̂Ǝv���A����N���i��Z���O�`����N�j�ɂ͊��{�̐؎�������ɑ��A�����ɂ������Ă���B

�@�Ȃ��A�{���V�h�Ŏ��ܐΗ]��m�s�����E�c�P��Y�A�����Ďԕԑ����ł킸���ł͂��邪�m�s�n�����������q��E�����퍶�q�傻���ČE�c���V��̎l���́A������������q��l���S���ł���B

�@�@2�@���n�Ɣ_���̕��S�@top

�@��̌��n��

�@�퍑�喼���݂�����̗̍��̎x�z���m�ł�����̂ɂ��邽�߂ɂ́A�܂��Ȃɂ����̍��̓y�n�Ɛl������������Ɣc�����A��������̍v�d���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����Ă��̂��߂Ɏ��{���ꂽ�̂����n�ł������B

�@���n���͂��߂đS���I�ɑg�D�I�ɍs�Ȃ����͖̂L�b�G�g�ł������B

�@�G�g�͈�ܔ���Z�V����Z�j�N�A�R�荇��̒���̎R�鍑�̌��n����͂��߂ɁA���N����E���E�k���E�l���E��B�E���C�E���k�ƁA�x�z�n�̊g��ɉ����Ď��X�ƌ��n�����{���Ă��������A���������G�g�ɂ���A�̌��n�͑��}���n�Ƃ���B |

�����̌��n���@�E��1590 (�V��18�j�N�́A����1594

(���\3�j�N�́A���ꂼ���v�����n���B�i�g���g�����j

|

�@���}���n�ł́A�y�n���Ƃɂ��̔N�v���S�ɐӔC�����S�����m�肵�Č��n���i�����j�ɓo�^�������A���̏ꍇ�A�ł��邩������ۂɓc�����k�삵�Ă���_����N�v���S�҂Ƃ��ēo�^������j���Ƃ����B

�@�������āA����܂ő����̏]���I�_�����x�z���Ă����y���I�_�����ɂ�钆�Ԃł̍����݂Ƃ߂��A�g��n���l�h�̌�������ʂ����B

�@���̐���ɂ��A�����ȗ��̓y�n�ɂ��Ă̕��G�Ȍ����W�����Z����A���n���ɋL�ڂ��ꂽ��l�i�����l�j�́A���̍k�쌠���ی삳��A���_���Ƃ��Ď������邱�ƂƂȂ����B

�@�������Ē����̑������₻��ɂ��ƂÂ��_���x�z�̎d�g�͏��ł��A���n���ɓo�^���ꂽ�����I���_������̂Ƃ���ߐ��̑�������������̂ł���B

�@���āA���쎁�͊֓�������܂��Ȃ��A��܋�Z�`����i�V���ꔪ�`���j�N�Ɍ��n�����{���A�킸���l�N��̋�l�i���\�O�j�N�ɂ��Ăь��n���s�Ȃ��Ă���A�V�̒n�̐��m�ȏ������͂������B

�@�����킢�Ȃ��Ƃɕ{���s��ɂ����ẮA���̓�x�ɂ킽�铿�쎁�̏������n�̋M�d�Ȑ������c���Ă���A�����̌��n�̂��肳�܂⑺���̗l�q�������������Ƃ��ł���B

�@�����͂�������s���ᏼ���꒚�ڂ̋g���g�������i���݂͎s�����y�ٕۊǁj�̏�v���̌��n���ł���A�Ƃ��Ɏs�̋��y�����Ɏw�肳��Ă���B

�@�܂��V���̌��n�����݂�ƁA���̎��̌��n�͉ƍN�̊֓������̂킸���ꂩ����̋㌎��ܖڂ�������ɂ����āA�b�B�O�̉͐����E�q����s�Ƃ��čs�Ȃ��Ă���B

�@���̌��ʁA��v���̓c���͂��킹�ē��Z�����]�ł��������A���̂��������ܔ����]�A���Ȃ킿�S�̂̎O���i���c�ɂ��Ă͎l�Z�p�[�Z���g�j���u�s��v�ƂȂ��Ă���A�퍑�����̔_���̍r�p�̂��܂����������B

�@�����Ă����ɂ͌ܔ��l�̍k��҂̖����݂��邪�A����������O�̏�Ɂu�c�����v���L����Ă���A�ނ炪�c���Ƃ����啨�ɂȂ��Ηꑮ�����S���A���Ȃ킿���t�i�Ԃ���j�S���ł��������Ƃ��킩��B

�@���̂悤�ɂ��̎��_�ł́A���܂��c���Ƃ����L�͎҂���v���ɂ����ē����i�Ƃ��Ԃ�j����L���Ă����̂ł���B

�@���̓c�����ɂ��Ă͂��킵�����Ƃ͂킩��Ȃ����A�w�{���s�j�x�́A�Z���{�̎ЉƂ̂ЂƂ�ł���c�����ł͂Ȃ����Ɛ��肵�Ă���B

�@���ɕ��\�̌��n�����݂�ƁA�k�n�͐��c����Z���㔽���]�A������O���㔽���]�ł���A�����ł͓c�����̖��͂Ȃ����A��͂���l�̕S�������t��Ƃ��ēo�ꂵ�A���̉��ɕ��t�S���O���l�̖����݂���B

�@�Ȃ��A���̏�v���̓�̌��n���́A�킸���l�N�̂������ɂ�������炸�A�����ɋL�ڂ���Ă���_���̖��O�����v����̂͂����킸���ł���A���c�̑��������n�ɂ��ŏo���i��܂���������葽�����j�Ƃ͍l���ɂ����_������B

�@���邢�͂��̌��n���͓�����v���ł��قȂ����n���Ώۂɂ������̂�������Ȃ��B

�@�]���ė��҂�P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���{�ɂ�錟�n

�@�ȏ�A�L�b�������ŁA����ƍN���֓��̍��Ɏ��{�������n�̈�[���s��ɂ����Ă݂Ă������A��Z�Z�O�i�c�����j�N�ɍ]�˖��{���������ē��쎁���������ɂ����Ă�����A���{�͂��炽�߂Č��n���{�s���A���̎x�z�������߂悤�Ƃ����B

�@���Ȃ킿�]�˖��{�́A�V�c�J�����ɂ��_���̕ϖe�⌳�a��i����ԁj��̔_�������̕ω��A����ɉƐb�c�̒m�s�������Ƃ̊֘A�ōL�͈͂̌��n�����{�����B

�@�Ȃ��ł��ւ������풼��̈�Z�Z�l�i�c����j�N�̌��n�́A�g�C�V��㊁h�Ƃ���ꖼ�������A�{���s��ł��Ɍ��n���s�Ȃ�ꂽ�͎̂O���i���i���j�N�̂��Ƃł������B

�@���̊��i�̌��n�́A������s�⒲�z�s��̑��X�ł����{����Ă���A�s����ӂł͍L�͈͂ɍs�Ȃ�ꂽ�Ǝv���邪�A�s���ł͎l�c�J���Ɖ��������ɂ��̎��̌��n�����c���Ă���B

�@���āA���{�͊��i���N�̑S���I�Q�[�ɂ��_���̍r�p���_�@�ɁA���̍����I��b�ł���N�v���m�ۂ��邽�߁A���̕��S�҂ł��鏬�_���̎����ƌo�c�ێ����͂�����j�����������O�ꂵ�A���̂��ߔ_���̌o�c����̍ו��ɂ킽���Ċ������߂����A����������{���j�͈�Z�l���i�c����j�N�ɏo���ꂽ���n��߂���сg�c���̌�G���h�ɏW�ꂽ�B

�@�O�҂͓K���Ȍ��n�̎��{��v�����A���n��l�̜��ӓI�Ȕ_���g�����֎~�A����ɕ��Ƃ������j�A�O�j�̍k�n�����n���ɓo�^���Ĕނ�����������A�N�v�̕��S�҂ɂƂ藧�Ă���j���������Ă���B

�@��҂͑S�O�������Ȃ�A���_���̎����o�c���ێ������邽�߂̔_�ƋZ�p�ʂ̎w���ƁA�ߐH�Z���͂��߂Ƃ�����퐶���̍��ɂ�����܂ł̂��т��������ƋΕׂ̋�������e�Ƃ������̂ł������B

�@�c����G���̎�|�ƌ��n��߂̊���ӂ܂��A�S���̖��{�̂Ɏ��{���ꂽ�̂������E������i��Z�Z��`����N�j�̑����n�ł������B

�@��ʂɊ֓��̖��{�̂͊������ɁA�E�����{�͉̂�����ɑ����n���s�Ȃ�ꂽ�Ƃ����邪�A�{�����͂��߂Ƃ��镐���̕��암�ł͉�����Ɏ��{����Ă���B

�@�s���ł́A���ݕ{���O���ق��������ɂ��̎��̌��n�����c����Ă��邪�A���{�̂̑��X�ł͑㊯�̒��씪�Y���q��E�쑺�F���v�̎��O�ɂ��A��Z�����i����Z�j�N����l���ɂ����Ď��{����Ă���B

�@�܂����{���і�s�Y�̒m�s�n�������ł́A���N�Z���ɍ��ю��̉Ɛb�O�l���h������Č��n���Ă���A�ԕԑ��̐�l���S�������q��̋��n�ł́A����E�쑺���㊯�̎��e�ꖼ�ƌ����̉Ɛb�ꖼ�̎O�������������āA���̖��{�̂Ɠ����Ɍ��n�����Ă���B

�@���̉���̌��n���̓��e�����i�̌��n���̓��e�Ƃ��A�����n�����Ƃ��Ɏc���Ă���l�b�J���Ɖ��������ɂ��Ĕ�r���Ă݂�ƁA����܂œy���I�ȑ�S���̉��ɗꑮ���Ă����_�����A�V�c�̊J�������_�@�ɂ݂�����y�n��ۗL���A�������Ɏ������Ė{�S���ƂȂ��Ă��������͂�����ƌ���Ă���B

�@���������X���͂������s��̂ق��̑��X�ł����l�ł���A�s��̉��n�����W�v���Ă݂Ă��A�V�c���y�n�S�̂̎O���̈�����߂Ă���A���i���n����̎l�O�N�ԂɐϋɓI�ȐV�c�J�����s�Ȃ��A�V�����k�n����肵�ď��_�������X�Ǝ������Ă��������܂��\������������B

�@���̂悤�ɉ���̑����n�́A�ߑ�I�ȑ����`���̏�ő傫�ȉ�����Ȃ����̂ł���A�s��ɂ����ẮA���̌㌳�\���狝�ۊ��i�ꔪ���I�����j�ɕ����I�ɐV�c�̌��n�����{�������̂́A�����ɂ�����܂ő�K�͂Ȍ��n�͍s�Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ������B |

���i�̌��n���@

�����������Œ��i���J���V�����j

|

�@�܂�s��̑��X�́A���̉��n�ɂ���Ăقڊm�肵���̂ł���B

�@�c���ւ̔N�v

�@�����̎傪�A�y���I�Ȕ_���̉��Ŏg������Ă����ꑮ�_���̎����𑣐i���A����Ɍc���̌�G���i���ӂꂪ���j�̂悤�ȓ����������āA�����������_���̌o�c�̈ێ����͂������̂��A����͌��ǂ݂͂�����̍����̊�b�ł���N�v�������m�ۂ��邽�߂ɂق��Ȃ�Ȃ������B

�@��ʂɍ]�ˎ���̔_�������S�����N�v�́A�傫�����d�ƎG�d�ɂ킯����B���d�Ƃ͓c���ɂ������{�I�ȑd�ł̂��ƂŁA�{�N�v���邢�͖{�r�����Ƃ�ꂽ�B

�@�̎�͌��n�ɂ���ēc���̖ʐςƐΐ��i�N���ώ��n���j�����A���S�̂̐��A�܂葺�������肷��ƁA���̑����̉��������Ƃ����悤�ɐŗ��i�Ɓj���悶�čv�d���i�N�v�āj�̍������߂��B

�@�������Ă��߂�ꂽ�N�v�́A�N�v���t���i�Ə�j�Ƃ��镶���ő����Ƃɒʒm����A���ł͑���l��������̊e�_���ɂ��̎����ɉ����Ċ��肠�ĂĒ������A�������ɗ̎�ɔ[��������̂ł���B

�@�[���͓�`�O�x�ɂ����čs�Ȃ��̂����ʂŁA���̂��тɏ���`���n����A���[����Ƃ���ƈ������ɔN�v�F�ϖژ^�����s����A������������������̂ł������B

�@�܂��G�c�Ƃ́A�c���ȊO�ɂ�����d�łŁA����ɂ͎R�сE����E�͊C�Ȃǂ̗p�v�ɉۂ����鏬�����i�����̂Ȃ�j�A���H�ƁE���Ɠ��ɉۂ����閻���E�^��A���̐��ɉ����ĕ��ۂ���鍂�|���A�͐�̑啁���Ȃǂ̑傫�ȏo��̂����ɓ���̍����w�肵�ĉۂ��鍑�����A�����ď����╁�����Ƃ������J���͂�����v���������B |

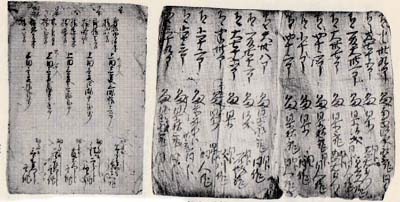

�N�v���t��@1637 (���i14�j�N�A�{���V�h�̊��t��B

�i�䗯�Ԉ�Y�����j

|

�@���āA�{���s��ł����Ƃ��Â��N�v�̊��t��́A��Z����i���a���j�N�̕{���ΉE�q��h�i�̂��̔ԏ�h�j�̂��̂ŁA�����͎����ē`���Ȃ����A�ꔪ�Z���i�����Z�j�N�A��c冎R�l�i���傭����j�̂���킵���I�s���w�ʐ�⍻�i�Ђ���j�x�ɂ��̑S�������������Ă���B

�@����ɂ��Ɠc�����킹�č��O�Z����l���܍��̍k�n�̂����A���̔N�͝�鯂ō�����Η]�̕����g����c�h�ł���A���n�̂������͎̂c��̍���O�ܐΗ]�̒n�ł������B

�@�����Ă�������̎�Ă͈�l�ܐΗ]�A�ق��ɐV�c�ƉK�i���j�̉��o�����i�K�N�ɐV���ɔN�v���ۂ̑Ώےn�ƂȂ������́j�����킹�ČܐΗ]����A�N�v�Ă̍��v�͈ꎵ��ΎO���܍��Ƃ����Ă���B

�@���̔N�v���͑����̌܊��Z���ɂ������Ă���A����c���̂��������ʂ̓c���̖Ɨ��i�N�v���j�́A���ɘZ���̍����ƂȂ��Ă���B

�@�����ĖL�b�G�g�́A�N�v�������ꖯ�A���Ȃ킿���Y���̎O���̓�ƒ�߂����A���̌��a�̖ΉE�q��h�̔N�v���قڂ���ɏ��������̂ł��邱�Ƃ��킩��B

�@���ɁA��͂�{���O���̂ЂƂł���V�h�ɂ́A��Z�O���i���i��l�j�N�̔N�v���t���i�䗯�Ԉ�Y�����j���c���Ă��邪�A����͐V�h�S�̂̂��̂ł͂Ȃ��A�����q��l���S���̌E�c�P��Y�̒m�s���̊��t��ł���A�����݂̂ł���B

�@�S�̂̐��͎��ܐΎO�l���܍��i���ʈ�l���O���Z����O���j�ł���A����ɑ���N�v���͉i�i�����j���ю��܋㕶�A��������ĂɂȂ����Ɠ��ΎO�l�㏡�����ƂȂ�A�Ɨ��͎O���㕪�A�قڎl���Z���ɂȂ��Ă���B

�@�����ɏo�Ă���u�i�v�Ƃ����̂́A�����Ɏ�Ƃ��ė��ʂ��������̖���̉i�y�K���炫���ʏ̂ŁA�]�ˎ��㓖�����ۂɒʗp���Ă����ݕ��ł͂Ȃ��A����Όv�Z�p�̒P�ʂł������B�����Ă��̎��̑���ɊW�Ȃ��A�˂ɉi��ѕ������ꗼ�Ɗ��Z����邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�N�v�̊��t��ɂ́A�˂ɂ���[�i�v���p�����Ă������A�_�������ۂɔ[�����鎞�ɂ́A�֓��ł͋��݂Ɠ��݂Ŕ[�߂��̂ł���B

�@���̐V�h�̏ꍇ���A�i���ю��܋㕶���A����ꗼ�O���ƑK�O�Z���Ŕ[�߂��̂ł���B�Ȃ��A���̊��t��ɂ��ƁA���̔�������[�i�́A�㔨��Z�Z���A�������Z���A�����i�������j�Z�Z���A���X���i���������j�l�Z���ƂȂ��Ă���A���̔N�v�Ƃ��Ă͌㐢�ɔ�r���Ă��Ȃ荂���ƂȂ��Ă���̂����ڂ����B

�@�{���̉Z

�@���쎁���֓��Ɉڂ�]�˂�{��ƒ�߂ĈȌ�A���R�Ƃ̊e��́g����藿�h�̏�[�n���A�]�ˎ��ӂ̔_���E�����ɐݒ肳�ꂽ�B

�@�����͓���̑��ɑ��A�����ŐV�N�Ȗ�E�ʕ��E���ޓ����͔|�E�̏W�����A���ʂɏ��R�Ɨp�Ƃ��ď�[���������̂ŁA��ʂ̔N�v�Ƃ͂܂����i���قɂ������̂ł������B

�@�����������̂Ƃ��ẮA�����p�����̕i��E�ŋ����i�����Ȃ����j���̂�����g��ؔ����Y�h�̑N���A�����S���c���̖�A���̐��q�̐^�K�Z�A����ɂ͏�����̌I�A������̈������m���Ă��邪�A�����{���̐^�K�Z�������������̂̂ЂƂƂ��Ė������������B

�@�Ȃ��{�����^�K�Z�̏�[�n�ɑI�ꂽ�̂��͂͂����肵�Ȃ����A�{�����ӂ̑����삼���̍����y��̓c�n���A���͔̍|�ɓK���Ă��������A�������炱�̒n���{����a�����_�Ƃ������R�Ƃɂ����∼���ƂȂ�щZ���ł̗V���̒n�ƂȂ��Ă������Ƃ��l������B

�@�{���Ɍ�Z�c���ݒu���ꂽ�N��͂͂����肵�Ȃ����A��Z�ꎵ�i���a�O�j�N�ɂ͂��łɐ݂����Ă����悤�ł���B

�@�����͔��Z���i���j�̏�^�K���̕S����l�����N���߂ɕ{���ɗ��Č�p�Z�͔̍|���s�Ȃ��A��[�̗p�����܂��Ĕ������ɂ͋A��̂��Ƃ��Ă������A�₪�ĉZ��l�����͕{���Ɣ��Z�Ƃ̉��H�̉��҂����炢�A�{���ɏZ�݂��悤�ɂ������B

�@�₪�ĉZ��l�͂��̔��Z���̓�l�ɁA��a���i�ޗnj��j�̕S����l�������A���킹�ĎO�l�ɂȂ����B |

�{���̉Z��

(������{�����{�䏟�T�ꗗ�}�)

|

�@�Ƃ��낪��Z����i���\�l�j�N�ɂȂ�A�O�N�̉Z�̏o���������ď�[�����s���������߁A���ꂪ�Z��l�����̑Ӗ��ɂ����̂Ƃ���A�ނ�͌����ƂƂȂ����B

�@�����ŕ{���O���̔_���̂�������Z���̏��Ȃ��̎O�����I��ĉZ��l�ɔC������A�Ȍ�⎟�Y�E�r�܍��q��E�����q��̎O���̉Ƃ̎҂���X���P���邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@���̂��Ƃ́A���łɌ��\�̂���ɂ́A�{���̔_���̊ԂɉZ�͔̍|�����y���Ă���A���������R�ƂɌ��シ��ɂ�������i���̂��̂������قǁA���̋Z�p�͂�����ł������Ƃ���Ă���B

�@��Z�c�́A�{���O���Ɛ������̂��������c���������I��A���N�c��ウ�č͔|���ꂽ���A�ꎵ�ꎵ�i���ۓ�j�N�ɂ͓��ɂւ炳�ꂽ�B�������ꎵ�l�Z�i�����܁j�N�ɂ͉Z�̑���莎��n�i�����͔|�����n�j�Ƃ��Ĉꔽ���ӂ₵�ĎO�����ƂȂ������A�ꔪ�O���i�V�۔��j�N�ɂȂ�A����ɑ�䏊�l�i�O���R�̉Ɛāj�ւ̌��y�p�Ƃ��Ĉꔽ���������A���ǎl�����ƂȂ����B

�@���̉Z�c����̉Z�̏�[���́A�ꎵ�ꎵ�i���ۓ�j�N�ɍ]�˖{�ۂ֓�Z�Z�Z�A���m�ۂ܁Z�Z�Ƃ����������c���Ă��邪�A���̔N�͖��炩�łȂ��B

�@�����������N���i�ꔪ�ꔪ�`�O�Z�N�j�́w�V�ҕ������y�L�e�x�ɂ́A���N���Z�Z�Z���i���j�Ƃ���A����Ɉꔪ�O���i�V�۔��j�N�ɂ͑�䏊�p�Ƃ��Ĉ�܁Z�Z�̑����𖽂����Ă���A�����ɏ�[���͔��`��Z�Z�Z�ɂ̂ڂ������̂ƍl������B

�@������������Ȍ�p�Z�͔̍|�Ə�[�́A����ɉZ��l�݂̂̎d���ł͂Ȃ��A�n���̕{���O���␥�����͂������A���Ɏ��ӎO�܂����̗l�X�ȕ��S�ɂ���čs�Ȃ�ꂽ�̂ł������B�����͔엿���͂��߁A�Z�̉��ɕ~�������A�Z�c�̈͂��A����ɂ͔Ԑl���ɂ�����܂ő���ɂ킽���Ă����B

�@�ꔪ�l�Z�i�V�ۈ��j�N�́u�{����O�͑g�����X���F�l�������㒠�v�ɂ��ƁA�ꂩ�N�ɎO�܂����̑g���������S���鏔�F�i�F�X�ȕi���j�́A����ꔪ�Δ��l���������A�D��Z�ΘZ�l�Z���Z���A�����v��l�A���t���l�掵���A�W�m���O���A�����[���A�m�Ԕ��ܖ��A�����Đl���l�Z��l�A���͂��O��܊Ԕ��A�K���Z�юl��l���Ƃ���A������e���������ɉ����ĕ��S�����̂ł���B

�@���̂悤�Ɍ�O�͉Z�̏�[�́A�N�v��b�B�����̏������̂ق��A����Ɏ��ӂ̔_���ɕ��S����������̂ł��������A���Y�i�̏��Ȃ����̒n���̔_���ɉZ�͔̍|���Ђ�߁A�_�ƋZ�p�̐��������߂��p������ڂ������Ƃ������ł��낤�B

�@��ꑺ�X�̕��S

�@����ƍN�͐퍑�喼�̂Ȃ��ł��Ƃ�킯�����i�ق��悤�j���D�݁A�{�����ӂ��͂��ߍL���֓��̒n�ł����Α�����s�Ȃ������Ƃ͑O�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B

�@���G����������������p�ɂɑ�����s�Ȃ������A���̕���̏ꏊ�i����E�䗯��E�䌝��ȂǂƂ����j�́A�قƂ�Ǎ]�˂̋ߕӂ����S�ł������B

�@�O�㏫�R�ƌ��̈�Z���i���i�܁j�N��Z���A���{�͂͂��߂č]�ˋߍx�̑����w�肵�����������A����͏��ӁE���c�J�E����E�˓c�E�����E���]�E�����E�����E�i��̋�̂ɂ킽����̂ŁA��̍]�˂���ܗ��i���Z�L�����[�g���j�ȓ��̒n��ł���A���{�́E�����i�喼�́E���{�́E���З̂Ȃǁj�̋��E�ɊW�Ȃ���~�̓y�n�ł������B

�@���ň�Z�O�O�i���i��Z�j�N�ɂ́A�����E�I�ɁE���˂̌�O�Ƃɂ���ꂪ�^����ꂽ���A���̒n��͏��R�Ƃ̑��̊O���ŁA���悻�]�˂���ܗ��ƈ�Z���i��l�Z�L���m�[�g���j�̊Ԃł������B

�@���̂�����������Ƃ̑��͑����E���ԁE�V���̎O�S�ɂ킽��A�k�͐�z�߂������͏�����E�������A���͎u�̈����A���͕����E�q���ɂ�����قړ�Z�L�����[�g���l���̍L���n��ŁA�ꔪ�Z�������̑��X���܂܂�Ă����B

�@���̐��x�́A���̌�ܑ㏫�R�j�g�̑�̈�Z��O�i���\�Z�j�N��Z���A���ޗ��݂̗߂ɂ�肢������p�~�ƂȂ������A�g�@�����㏫�R�ƂȂ�Ǝ��Ԃ͈�ς��āA����b�B����ɍD�K�ȕ���͂��������������A�ꎵ�ꎵ�@�i���ۓ�j�N�܌��ɂ͌�O�Ƃ̌�����������ꂽ�B

�@�Ȃ��A���̋��ۏ��N�̑��̍ċ��Ƃ��̌�̍ĕ҂́A�����ɂ����āA�]�ˎ��ӂ̒m�s�n�̕��U�E���g�ɂ����������x�z�̐���⋭���悤�Ƃ��鐭���I�Ȃ˂炢�������̂ł������ƍl�����Ă���B

�@���āA�{���s���ł́A�s��̖k���𓌐��ɑ��鉡�X���i���݂̊w���ʂ�j�����Ƃ��A�����k���̂킸���̒n�悪���B�Ƃ̑���ł���A���̓쑤�̎s��̑唼���������i�Ƃ肩���j�ƂȂ��Ă����B

�@������͎掔��Ƃ��L����A��̌P���Ⓓ�ނ̒��B�̂��߂ɐ݂���ꂽ���̂ŁA���R�Ƃ��O�Ƃ̑��̊O���A�]�˂��炨�悻��Z�����O�̒n�ɐݒ肳�ꂽ�B

�@���̑�����͖��{�̎�N��z���̑鏠���̎x�z���ɂ��������A�ꎵ�ꎵ�i���ۓ�j�N�����ɂ͑镔������ʖ��i������j�ƎG�i���J�i����������A�L����j�̓��ɐ݂����A�鏠�����͗��g�ɂ킯���āA���ꂼ��ɑ鏠�����u���ꂽ�B

�@�����ĕ�������ʌS�E�����S�E�����S��т���ʖ́A�܂����͍����畐������z�́E�嗢�S�E�����S�E�����S�ɂ����Ă̈�т��G�i���J�̌�镔���̊NJ��ƂȂ��Ă����B

�@���̗��g�̊NJ����鑨����́A�����ɂ��Ă��킹�ČO���܁Z�Z�Z�̒n��ł������Ƃ�����B |

�����ˑ��̕W��

|

�@����͂����邪�A�����N���i�ꔪ�ꔪ�`�O�Z�N�j�̎j���ɂ��ƁA�{���s��͎G�i���J�̌�镔���̓��R�����q�g������ɑ����Ă������A�����{���̖̂�����i���̊Ǘ��E�Ď���E�Ƃ��A�������Ƃ������j�䗯�Ԗ����i�{���V�h�j�̊NJ����̑�����̑��X�́A�{���E�����E���z�̎O�s�ɂ܂���������ƂȂ��Ă���B

�@���đ���������̂����ł��邱�Ƃɂ͕ς�Ȃ��A���̂Ȃ��̑��X�����b���ޓ��̕ی�̂��߁A�l�X�Ȃ킸��킵���������������A���̂قƂ�ǂ��ׂĂ��_���̗��v�ƑΗ����A�_�ƂɂƂ��ĖW���ƂȂ���̂ł������B

�@�����Ă��̂悤�ȋ��́A������Ɏw�肳�ꂽ���X�݂̂Ȃ炸�A���̊O���̑��X�A���Ƃ��Ε{�����ӂł����A���{���E���q���i�ȏ㒲�z�s�j�A����{���E�{���E���莛���E���c���E�V�䑺�E�Γc���E�O�E�㗎�쑺�E�����쑺�E�S�����i�ȏ����s�j�A��m�{���E�ˑ��E�@�������i�ȏ㑽���s�j���ɂ����Ă��K�p���ꂽ�̂ł���B

�@���X�̂킸�炩�������̂ق��ɁA����ɏ��Ȃ���ʕ��S���_���ɉۂ���ꂽ�B

�@����͑����̂����̎�`�l���A�鏠�Ⓓ����l�̏h�d���A�����ăP����G�r�d�������̑�̐��a�̏�[�A����ɂ͍]�ˏ���̉ጭ�p�̐��̗t�⏼�t�̏�[�܂ŗl�X�ł������B

�@�����ɂȂ邪�A�s���{�h���̈ꔪ���i�����l�j�N�̑����p���ɂ��ƁA�������W�̓��p���N�ɋ��O��ƑK�l���ѕ��ɂ̂ڂ��Ă���B

�@�����ĕ����̎�́g�b���h�ɖ������肽���ǂ́g�����сh�ɂ����Ȃ�����̂��߂́A���������_���ւ̑���ȕ��S�Ɛ����́A�����̈ꔪ�Z���i�c���O�j�N�l�������A��ꂪ�p�~�����܂łÂ����̂ł���B

�@���t����邪�����a�i�܂����j�ꑛ��

�@���č]�˒����̌��\�E���ۊ��i�ꔪ���I�����j�̕{���s��ɁA�˔@�Ƃ��Ĉ�厖�����u�����A���ꂪ���t����邪���قǂ̑����ɔ��W�����B

�@���ꂪ������g�a�ꑛ�h�ł���B

�@�a��Ƃ͓����̔_���Ō������Ƃ̂ł��Ȃ��엿�ł��銠�~�i���肵���j��A���n�̎���������錴��ł���B

�@�{���s��̖k�[�A������E���������s�Ƃ̋��E�ɂ́A������̎G�ؗт��Ђ낪��A���Ӕ_�����a��Ƃ��ċ����̓���n�ƂȂ��Ă����B

�@�����͂����a��̗��p���߂��鑈������n�܂����̂ł���B |

�a�ꑛ���@�������䑺�̑i��ʂ��i�͓��������j

|

�@���Ȃ킿�ꎵ����i�����܁j�N�����Z���E�����̗����A�������i�{���s�j�̕S���E�l���甪�Z�l�قǂ��n�܁Z�D�قǂ��Ђ���A�������䑺�i������s�j�ɉ�������A���i����j�E�B�i�Ђ��j�E�|�E���Ȃǂ���������B

�@�����ʼn������䑺�ł́A�������������㊯�J�{�����q�ɑi���ł�ƁA����ǂ͐������͂���ɏ�����E�������E�ԕԁE�l���̊e���Ɠk�}�����݁A�n�O�Z�Z�D�A�l����܁Z�Z�l���|�E���E�Ȃ��E�܂����蓙�������ĉ����悹�A�X�M�E�q�m�L�E�G�Ȃǖڒʂ��i�ڂ̍����j��ڌܐ����甪���i�A���Z�Z���`�m�[�g���j�܂��̖��ܖ����Z�Z�Z�{�قǂ�Q���A����ɔ��̏H�앨�܂ł݂��炷�Ƃ����\���ɏo���̂ł���B

�@���̌܂����͂�������{���s�擌���̑����ł���A�����l���������{�؎��̒m�s���ł������ق��́A���ׂĖ��{�̒����n�A���Ȃ킿�V�̂ł������B

�@����ɂ��Ă��A��܁Z�Z�l���̐l�����|�⑄�Ƃ���������������A�z���L�𐁂Ȃ炵�ĉ������䑺�ɂȂ��ꂱ�ނƂ����̂́A�ו��̐��ɂ����ĂΐM�����Ȃ������ł���A���̃G�l���M�[�ɂ����ǂ납����邪�A����ق��a��Ƃ������̂������̔_���ɂƂ��Ă͕K�v�s���̂��̂ł���A���̗����̑r�����傫�ȑŌ��ƂȂ���̂ł������̂ł��낤�B

�@���R�̂��ƂȂ���A�������䑺�͂����㊯���ɑi�������A�܂����̂����l���������{�m�s���Ƃ������ƂŁA�i�ׂ͖��{�̕]�菊�Ŏ戵���邱�ƂɂȂ����B

�@�O������̈�ꌎ�l���ɍٌ�������A�����̓���ł��鐥�����̕��Z�E���V��ق��ꖼ�����߁A�l�l���Ǖ��A�܂�������͉ߗ��O�Z�����āA��Q�҂ł��鉺�����䑺�ɉ��t����邱�Ƃ������킽���ꂽ�B

�@�����͂���ł������������ƂȂ������A���N���������A�]�˓�������o�����Ύ��͑�ƂȂ��ē`�n���̘S���ޏĂ��A���̎����œ�����ɂȂ�̂�҂��Ă����������̕��Z�E���V��̓�l�͓��S���Ă��܂����B

�@���̌�A�]�菊�̂��̎����̏����ɂ��āA�V���̐����ږ�ł������L���Ȏ�ҐV�䔒�炩��ᔻ���N����A���{�����ő傫�Ȗ��ƂȂ����B

�@���̌��ʁA�l�������A���̎����̒S���Ҋ����s�ɐ��ɐ���勳�i�����̂�j�́u��ڌ������v�������������A�]�菊�̗����ܐl���u���V�������̂����N���i�Ђ������j�v�Ƃ��������ƂȂ��āA�{�����a�ꑛ���͊����s�̏����ɂ܂Ŕ��W�����̂ł���B

�@�Ȃ��A�����a�ꑛ���̔����̎Љ�I�w�i�Ƃ��ẮA��͂�V�c�J���ɂ��k�n�g��ƁA����ɂ�����a�ꂪ�����������Ƃ��������悤�B

�@�k�n���g�傷�����ق��a��̕K�v���͂܂��ł��낤���A�V���ɊJ�����ꂽ�k�n����ɂ���Ď������Ă������_���������A���̍Đ��Y���ێ����邽���a��̗��p����v�����邱�Ƃ��܂����R�̂Ȃ�䂫�ł���B

�@���������a��̌����ɑ����a��̎��p�����債�A���ꂪ���������A����ɑ����Ƒ����Ƃ̊Ԃْ̋����܂˂��A�����ޔw�i�ƂȂ������̂ƍl������B

�@�������̌��\���狝�ۊ��ɂ����āA�֓��e�n�ōL������n���߂��镴�����N�����Ă��邱�Ƃ�����Ă���B

�@�@�@3�@�����ސV�c�J���@top

�@�������̐V�c

�@�]�˖��{���J���ȗ���Z�Z�N�قǂ��o�߂���ƁA�����E�o�ςȂǂ̊e����ŗl�X�ȕω��A�����Ė����\�\���Ȃ킿�������R��j�I�̗���Ȃǂ�����A���{��e�˂͂��������ω��ɑ��ĐV���ȑΉ������܂��邱�ƂɂȂ�B

�@���㏫�R����g�@�ɂ��g���ۂ̉��v�h�́A�����������ӂ܂��A���{�̎x�z�̐����ĕ҂��A�������邱�Ƃ��߂��������̂ł������B

�@����ɂ킽�鐭���{���ꂽ���A���ʂ̉ۑ�́A�Ȃ�Ƃ����Ă������̍Č��ł������B

�@���̂����_���ɑ��ẮA�N�v�̈���I�����̂��ߒ�Ɩ@�����{���A����ɐϋɓI�ɂ́A�V�c���������サ�čk�n�̊g����͂������B

�@�Ƃ��ɁA�]���͊J�����ނ��������������{�́E���̂̓��g�n���A���̂̒n��ȂǂɎc����Ă������J���n�������ȑΏۂƂ��A����܂ŋ֎~����Ă������l���{�ɂ��J���A�����钬�l�����V�c�������F����ȂǁA�J�������サ���B

�@���̌��ʁA�V�c�̊J���͖ڂ��܂����A�S���e�n�ɐV�c���������A�L��ȕ������n�ɂ��J���̌L������A���Z�����قǂ̐V�c�����a�������B

�@���āA�����ŁA���ۂ̉��v�ɂ������Ă̐V�c�J�����オ�A�{���s��̔_���ɂǂ̂悤�ɉe�����������A���������ɂƂ��Ă݂Ă݂悤�B

�@�������͎s��̂͂���̓���[�Ɉʒu���A��������͂���Ŗk�݂ɖ{���A�����ē�݂Ɍ����Ƃ�����n������A����͌��݂ł͈��s�i���s�����j�ɑ����Ă���B

�@�����ē��ǂȂ�͒��z�s�ł���A�s����ł͗B��̐��c�J�̂ɑ����鑺�ł������B

�@�ȑO�ɏq�ׂ��悤�ɁA�������͈�܋��Z���\���j�N�A�ƂȂ�̏�v���̑啔���Ƌ��Ɋ��{���юs���q��g���̒m�s�n�ƂȂ��āA��Z�㎵�i���\��Z�j�N�܂ň�Z�Z�N�Ԃɂ킽�荂�ю��̎x�z���ɂ���A���N���疋�{�̂ƂȂ��Ė����ɂ������Ă���B |

������V�c�J�����n��

�i�͓��������j

|

�@���{�̂ƂȂ����N�̉������́A������k�݂̉����{���i����܁Z�Η]�A���ʈ�l���������]�j�A�����ē�݂̌����V�c�i���l��Η]�A���ʈ�Z���O�����]�j�����j�ł���A�ق��ɕ{���̎ԕԑ��̂����Ɍ��V�c�i���Η]�A���ʎl�꒬�]�j�Ƃ��锨�����̐V�c�������Ă����B

�@���̑��ł́A�̂��ɕ�����V�c���b���Ƃ��Ċ����蕽�E�q���F������Ƃ��đ��̎w���ɂ������Ă������Ƃ�����A���ۊ��ɂ͐ϋɓI�ȐV�c�J�����s�Ȃ�ꂽ�̂ł���B

�@�܂��A��������J�����s�Ȃ��Ă��������{���ƌ����V�c���̍��O����n���ꎵ�O�O�i���ۈꔪ�j�N�ɍ������i�����ɂ������邱�Ɓj���ē��i�Ƃ�j�����V�c�ƂȂ�A���ŎO�Z�i�������j�N�ɂ͌�������s����̔�ђn�ɍ��Δ����̕�����V�c���a�������B

�@�����͗є��Ɩ씨�݂̂̐V�c�ł������B

�@����ɑ������݂̌����V�c�ɂÂ��͌��Œn����]�ΊJ������A������ꎵ�l�O�i���ێO�j�N�ɂ͐쌴�V�c�ƂȂ�A�l���i�������j�N�ɍ����肵���B

�@���̂悤�ɉ������ł͋��ۊ��ɎO�̎��Y�V�c�����܂�A���킹�č����Δ��l�ꍇ�A���ʎO�O���O�������ꔪ���������ɉ�������̂ł���B

�@������N�v

�@���̉������ɔN�v�̒�Ɛ����{�s���ꂽ�͈̂ꎵ��O�i���۔��j�N�̂��Ƃł���B

�@�����ł܂�����ȑO�̉������̖{���ƌ����V�c�̔N�v���݂Ă݂�ƁA���̂悤�Ȃ��̂ł������B

�@�܂��䗿���i���{�́j�ƂȂ�����Z�㔪�i���\���j�N�́A���c�̖{�N�v�ł������i�N�v�Ƃ��ď�[����āj�͖{���ƌ����̍��v����Z�ܐΌܓl�����l���ł���A�O�N�ɂ���x�[���Η]�̌����ƂȂ��Ă���A���ю�����̔N�v�����Ƃقړ��������ƂȂ��Ă���B

�@�Ƃ��낪����Z����i���\���j�N�͕����Ŏ�č��v�͂킸����ܐΎl�l�A�ꎵ�Z�Z�i���\��O�j�N���ۑ��i����j�ŎO�ܐΎl�l�����Ƃ����悤�ɁA�Ȍ㌳�\�������i�N���i�ꎵ�Z�l�`���N�j�ɂ����ẮA�ł��Â��ЊQ�ɂ��A�N�v���ۂ̑ΏۂƂȂ�c�́A���c�̑����ʂ̔����قǂɂȂ��Ă��܂��A�N�v��Ă��{���E���������킹�ĎO�Z�Ε��ςƂȂ��Ă��܂��B

�@���������ۂ̏��N�ɂȂ�ƁA���\�E��i���̍^���ɂ��쌇�����������Ɍ������Đ��c�̉��݂��A��Ă����X�ɑ������݂���̂ł���B

�@���Ĉꎵ��O�i���۔��j�N�ɑ㊯��蓡���q��ɂ��K�i���j�N���疢�i�Ђ��j�N�܂Ō܂��N�̒�Ƃ����{���ꂽ���A���̔N�̖{���̔N�v��Ă͎l�Z�ΎO���Z���A�����V�c�͓��Όܓl�ꏡ�O���A���킹�ĘZ��Όܓl�l���㍇�ł���B

�@�����Ă��̑O�N�̖{���E�������̎�č��v���Z���l�O���ł���̂��݂�ƁA�������̏ꍇ�́A�O�N�Ȃ�����A�O�N�O�̔N�v��Ă����̂܂ܒ�Ƃ̊�ɂ������Ƃ��킩��B

�@����́A���\�������i�ɂ����Ă̂ǂ�ꂩ�瑺�X���������ɉ��A�������狝�ۂɓ���ƔN���ƂɎ�Ă��������Ă��鎖�����ӂ܂��A�ߋ���Z�N�̕��ς��Ƃ�Ƃ������Ƃ������A�ߋ����N�Ԃł����Ƃ���Ă̑��������O�N�Ȃ����O�X�N�̔N�v������Ƃ��Ē�Ƃ����{�����̂ł���B

�@�܂����V�c�̔����̖{�N�v�i��i���Ƃ肦���j���݂Ă݂�ƁA�����ł͈�Z�ѕ��̒�ƂɂȂ��Ă��邪�A�O�N�̈ꎵ����i���ێ��j�N�ȑO��Z���N�̕��ώ�i���Z�ѕ��ł���̂��l����ƁA�啝�ȖƏ��i�߂j���Ƃ����悤�B

�@���̉i��Z�ѕ��Ƃ�����i�̂��߂����́A�啝�Ɍ���������i�E�����E���ۏ����̎�i�����O���A��Z�N���O�̌��\�N�Ԃ̐������̗p�������ƂɂȂ�B

�@�����̔��������i���݂�ƁA�ꎵ����i���ێ��j�N�ɉi��Z���ł��������A��\�ƂȂ������N�͉i�l�l���A�܂��E��{�ƂȂ��Ă���B

�@���̂悤�ɁA�������̎�����݂Ă����炩�̂悤�ɁA��Ɛ��͔N�v���̈��グ�������Ď��{����Ă���A���炩�ȔN�v������ł��������Ƃ��킩��B

�@��蕽�E�q��ƐV�c���X

�@���ۉ��v�̈�Ƃ��Ă̐V�c�J�������ɂ��ƂÂ��āA������̌���ł͂��������ɊJ�����s�Ȃ��A���X�ƐV�c�������a�����Ă������B

�@�����Ĉꎵ�O�Z�i�������j�N�ɂ͐V�c���X�Ɍ��n������A�܂���Ȃ�ɂ��N�v���ےn�Ƃ��Ĉ�{�����������̂ł���B

�@�������J����܂��Ȃ��V�c���X���Ƃ�܂����͂��т����A���̐����͕s����ł������B

�@���n���������킸����N��̈ꎵ�O���i�����O�j�N�ɂ́A�������勥��ɂ݂܂��A�����܂��Ȃ��V�c���X�͉�ł̊�@�ɕm�����̂ł���B

�@�����Z�����ɂ̂ڂ镐����V�c�̔_�Ƃ͈�O��Z���ł��������A���̋Q�[�̂����ɁA�Ƃ��ɋ~����K�v�Ƃ��Ȃ����x�̉Ƃ͂킸���㌬�ɂ������A�ǂ����S���Ƃ��Ă���Ă��������Ȃ��̂���Z���A���Ƃ͂��Ƃ��Ƃ��H���Ȃ��ł����̂��ނ��������قǂ̏�Ԃɂ������Ƃ�����B |

��蕽�E�q��ё���

�i��菹�o�����j

|

�@�����m�������{�́A�V�c���X�̕����ɂ̂肾�������A����ɂ͍ݒn�̎���ɂ��킵���A�����ɂ��ʂ����A������g�n���I�ҁh��o�p���邱�Ƃ��A���ЂƂ��K�v�ł������B���̎��A���̑���ɂӂ��킵���҂Ƃ��Ĕ��H�̖�𗧂Ă�ꂽ�̂���蕽�E�q���F�ł���B

�@��蕽�E�q��́A��Z��l�i���\���j�N�A�����������S�������i�������j�ɐ��܂ꂽ�B

�@�Ƃ͏��c���k�����̉Ɛb��c��Ƃ��鋌�ƂŁA���E�q������̖�����Ƃ߂Ă����B

�@�ނ͎Ⴂ���납��_�ƂɔM�S�ŁA�ϋɓI�ɐV�c�̊J�����s�Ȃ��A�܂������𓊂��ċߋ��̕n�����~�������Ƃ������ł������Ƃ�����B

�@���āA�x�z�㊯�������q�傪�A������̊J���𐄐i�����剪�z�O��̎w���������A�������̕��E�q���������˂ĐV�c�̔_���~�ςɂ��đ��k�����͈̂ꎵ�O���i�����O�j�N�̂��Ƃł������B���E�q��͏��̈ӂ������A�������������̋~�ςɖz�����A���N�ɂ͂��̌��ɂ���q��Z������������A�c���ѓ���������Ă���B

�@�����ē��N�����ɂ͓�k������V�c���b���ɔ��F����A�����ɐV�c���X�̕������ϔC���ꂽ�̂ł���B

�@������V�c���b���ƂȂ������E�q�傪�܂���ɍs�Ȃ����̂��A�e�_�Ƃ̎��Ԓ����ł������B

�@�ނ͐V�c�_�Ƃ����܂��A�邵�����E���ʁE�J���k�n�̏E�A�t�Ȃǂ����A�n�x�̍��ɂ���Đm�E�`�E��E�q�E�M�̌ܒi�K�ɂ킯�A�e�X�~�ύ�����Ă��B

�@�܂������̍��؎O�Y���q�����O�Ɍ��܂�点�A�H����엿�ۗ̕L�ʁA�_���̋Αӂ����A����Ȏ҂ɂ͖J���i�ق��сj��^���A�s���҂͎���Ȃǂ����B

�@�����ĒJ���x�E�c�p���E����Ȃǂ̕������s�Ȃ��Ĕ_���Ɏ����̓����J�����B

�@���̂悤�ɂ��ĐV�c���͂������ɒ蒅���Ă������A���E�q��͂���ɔ_���̐����̈���̂��߁A�l�X�Ȏ{����s�Ȃ��Ă���B

�@���Ȃ킿�Q�[�ɂ��Ȃ��āA���n�̂̂��唞�E�����E���E�B�E�͂Ɣ��Ȃǂ𑊏�̈�`�܂��Ĕ��グ�đ����Ƃɒ�����������A����̓����E������ꊇ�w�����Ĉ����_���ɂ킯�^������A����ɐ����̎����A��p�ȕ��̃V���N���N�E����ݑ卪�Ȃǂ̊����앨�͔̍|������A�܂����~�̖h���тƂ��Đ��E�w�E���E�I����A���������肵�����A���̂����I�͂̂��ɂ��̒n���̖��Y�ɂȂ����B

�@�������ނ͂��̂悤�ɐB�Y���Ƃ̖ʂ݂̂łȂ��A�Ƃ������邨���̂Ƃڂ����V�c�_�������̂��߂ɁA��a�̋g��R������̕c�����悹�A�ʐ�㐅�̂قƂ�ɐA���A�_�������̈Ԉ��Ƃ������̏ꏊ�Ƃ����B

�@���ꂪ�L���ȏ�����̍���ł���B

�@���{�㊯�ɏo��

�@��蕽�E�q��́A���̂悤�ȑ��N�̕�����J���̌��ɂ��A�ꎵ�l�l�i�������j�N�����ɂ͑剪�z�O��x�z���̎x�z�����i�O�Z�l�}���j�ƂȂ�A�֓��̂���������Ȃ�тɕ�����V�c�O���̎x�z�𖽂���ꂽ�B

�@����Ɉꎵ�l���i������j�N�ɂ́A���Z���i���j�{���S�Ɏx�z�ւ��ƂȂ�A�l���̖��{�̂��x�z�A���N�{���S�̖{�c�w���ɕ��C�������A���E�q��̔C���͎�Ƃ��Ĕ��Z�̗֒��n�т̎����ł������B

�@��n��̐��̖R���������삩��A�S����������ȍ^���ɂȂ�ޗ֒��n�тւ̓]�ł��������A���E�q��͂˂ɔ_���̗���ɗ����āA���̐����̈������Ƃ���p���ł����Ă̂��݁A�����ł�����Ȏ������Ƃ��Ȃ��Ƃ��A�֒��n�т̔_���ɑ傫�ȕ����������炵���B

�@�Ȃ��ł����ǐ�{���̋t����h�����߂̌ܘZ�}���i������{���S��ϒ��j�̐ݒu�́A���ӈ���E��Z�Z�˂̔_���Ɣ��Z�Z�����ɂ���ԓc���𐅊Q�����邱�Ƃ��ł����Ƃ�����B

�@�����ĕ��E�q��̂��Ă��r�������̂��߂́u�ܘZ�숫���x�̐ݒu�ژ_���v��g�g�c�h�̏���́A���{�y�؎j�̏�ł������]���Ă���B

�@��蕽�E�q��̔��Z�ł̊���͈��N�قǂɂ���Ԃ��A���̊Ԉꎵ�l�i���l�j�N�����ɂ͐����ɖ��{�㊯�ɔC�����Ă���A�Ƃ��ɂ͔�ˌS�����Z�S��̈ꎞ�I�ȁg�a��h���Ȃǂ��Ƃ߂Ă���B

�@���̌�A���E�q��͈ꎵ�Z���i�����j�N�Ό����i�������j��X�㊯�ɔC�����A����ɘZ���i���a�l�j�N�l���ɂ́A����ᖡ���ƂȂ�A���킹�ĐΌ���R��s���������邱�ƂƂȂ����B

�@�������ĕ��E�q��́A���̔_�����疋�{�����������ǂ銨�菊�̗v�E�ɂ܂ŏ��i���Ƃ����̂ł��邪�A���̂킸������̓��N�Z���Z���A�]�˂Ŏ��l�̐��U���Ƃ����B��͎s���������̗������ɂ���A���ݓs�̋��ՂɎw�肳��Ă���B

�@���E�q��̎���A�ނ̊����e�n�ɁA�ނ��h�炷��_���ɂ���ĕ��͋��{���A����ɂ͐_�Ђ܂ł����Ă��A�������̓���������ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�|�ːV�c�̖��@���i�������s�k���O���ځj�ɂ͕�����V�c�����̔_�����֓��S��ɓޔ����q��ƂȂ�ѕ��E�q�������������������A�����V�c�̊ω����i�������s�����ځj�Ɗ֖�̐^���@�i������s�֖쒬�ځj�ɂ͋��{�����A�܂������s�̊C�ݎ��ɂ͏���������肪���Ă��Ă���B

�@����ɕ�����V�c�W�ł́A��蕽�E�q��̌����҂ł���n�ӋI�F���ɂ��A�O�p���w�����i��ʌ����Ԏs�߃������j�A�����č�ˎs�֊Ԃ̐�Ԑ_�Ћ����́u���喾�_�v�̐Δ蓙���m�F����Ă���B

�@�܂����Z�ɂ����ẮA�{���S��ϒ��̖�c�V�c�ƕʕ{�Ԓ��i�ׂ��Ղ͂Ȃ����j�ɂ��ꂼ����_�Ђ�����A�����̋��T���ł́A���N���E�q��̖����ɂ͌��݂ł��������͂��߂Ƃ��鑽���̐l�X�ɂ��@�v�����Ƃ��܂�Ă���B

�@���ۂ̉��v�ł́A�l�ނ�o�p���Ċ��菊�@�\�̐����Ɣ_���x�z�@�\���������邱�Ƃ��d�_�I����̂ЂƂƂ��ďグ���Ă���B

�@���̓��F�͊��菊�ɂ�����E���̐�啪���Ƃ������Ƃł���A���ꂾ���ɖ��{�̂̊J����_���̐��i�ɂ́A�L���Ȍo���������������̌S���㊯�̓o�p���K�{�̏����ł������B

�@��蕽�E�q���F�̓o�p�Ƃ��̊���́A�܂��ɂ����������{�̐���ɏ\�����Ȃ������̂ł��������Ƃ́A���̈ٗ�̏��i���Ȃɂ����Y�قɕ�����Ă���B

�@�܂��A����ɂ����āA����قǂ܂łɔ_������h�炳�ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�_���̗���ɗ��������̍s���p�����L�������������ł����邪�A����Ƌ��ɔ_���̐S�ɔ����͈ӎ������N�����Ȃ������I�݂ȍs����r�ɂ����̂ł��낤�B

�@�ِF�̐_����徧�����i�ւ�ނ��j

�@��蕽�E�q���F�̎��т͈ȏ�̂悤�Ȃ��̂ł��邪�A����ƂقƂ�Ǔ�����ɂ��̕{���s��ɂ����ẮA����ɓ�l�̒��ڂ��ׂ��l�����o�āA���ꂼ��傫�ȋƐт��c���Ă���B

�@�ЂƂ��徧���ׂƍ������_���Ƃ̈˓c�ɐD�i�悾������j�A�����Ă����ЂƂ�͉�Ƃ̊֗ǐ�ł���B

�@�˓c�ɐD�͖ؐ��͌\�����A恂͒���A�ʏ̂͒�E�q��A��ʂɂ�徧���ׂƂ������Œm���Ă���B�@�ނ͈�Z�����i�����j�N�O�������A�{���{���̋��ƌ\���Ƃɋ�j�Ƃ��Đ��ꂽ�B

�@�ނ͑�������_���E�E�����̎O����v�̎v�z�ɋ����A����ɍF�{�������O�������w���Ă����悤�ł���B |

�˓c�ɐD���i�P�������j

|

�@�ꎵ��O�i�����O�j�N�O���A�͂��߂āw�听�o�x�Ƃ��������l�l���ɏo�����A���N�O���ɂ͂��̎c��������肷��ƁA�����܂�����M���A���̔M��ȐM��҂ƂȂ�ɂ��������B

�@�Ȍ�A�ނ͂��̈ꐶ���Ђ����炱�́w�听�o�x�̑c�q�ƕ��y�ɂƂ߂��̂ł���B

�@���́w�听�o�x�Ƃ����o�T�́A�]�ˎ���O���̉���N���i��Z���O�`����N�j�A���@�i�������j�@�̑m�����i���傤����j���A�u�����i�O�d���j�ɎG�{�i������݂̂�j�̐_���i��я��i���̂߁j�Ƒ��k���āA�������q�̍���ׂ��ċU�슧�s�����Ƃ�����_�����ł���A�_��v�Ɛ������q�M����F�Ƃ�����̂ł��������A�ɐ��_�{���掂�����̂Ƃ��ē����֏��ƂȂ��Ă����B

�@���������̎O����v�v�z�A�������q�̈̑含�̍��g�A����ɐ_���Ɍ����Ă����̌n�I�Ȍo�T�ł���Ƃ����_�ɂ����āA���̌�S�ɐD�̂悤�ɂ��̏��ɋ�������̂����Ȃ��炸����A�e���ʂō������M��Ėm���B

�@�˓c�ɐD�͕���̎����݂Ƃ����̂��A�ꎵ����i���ۘZ�j�N�{������]�˒J���Ɉڂ邪�A����Ȍ�͂����ς�w�听�o�x�̑c�q�ɐ�O���A�w���R�{�I���x�i�ꎵ�N�j�A�w�_���oⳁx�i�ꎵ�O��N�j�A�w��㋌���{�Iⳁx�i�ꎵ�O�O�N�j�A�w�_����@�x�i�ꎵ�܈�N�j���l�Z�N�ɂ킽�肨�т����������q������킷�Ƌ��ɁA�e�n�ɂ����ނ��A�_��v�̎v�z��������̂ł���B

�@���������ɐD�̓w�͂ɂ��A���̎v�z�͍L�����y���A��ʏ����͂��Ƃ��A�}�喼�̂Ȃ��ɂ��w�听�o�x��M�ĈɐD�ɋ�������҂����Ȃ��Ȃ������B

�@�����̂����ɂ́A��B���c�̏�单�c���M�Ƃ��̑������A���B�̖ї��d�A�A�����i���������j���q�̖x�c�����A�O�g�����̏��o�p�q�炪���邪�A�ɐD�̖�ɘA�Ȃ�҂͎l�Z�Z�]���ɂ̂ڂ����Ƃ�����B

�@���̊ԁA�ɐD�͈ꎵ�l���i������j�N�ɂ́A���Ƃł���\���Ƃ̉ƍ��𓊂��đP�����i�{���꒚�ځj���ړ]�E�������Ă���B

�@�ꎵ�Z�l�i����l�j�N�O���ꎵ���A�����Ŏ������A�P�����̕���̕�̂��ɖ������ꂽ�B

�@��͌��ݓs�̋��ՂɎw�肳��Ă���B

�@�G�t�֗ǐ��i������傤���j

�@���Ɋ֗ǐ�́A�{���Z���{�̎ЉƎ����c�a��̎q�Ƃ��Ĉꎵ�Z�O�i���\��Z�j�N�ɐ��܂ꂽ�B

�@�{���͏햃�C�Ƃ����A�����Ə̂������A�̂��ɓ��x���l�E���R�ւƍ����Ă���B

�@�͂��߂́A�����c�����̖��Ő_�E�Ƃ��ĘZ���{�ɋΎd���Ă������A�ꎵ�l���i������j�N�����A�l��̂Ƃ��A�ӂƂ������Ƃ��玖���N�����ď������ƂȂ�A�Ȍ�]�˂֏o�ď�슰�i���̎q�@�ɋ������A�G��ɐ�O����悤�ɂȂ����炵���B

�@�ǐ�͂₪�ē��b�R�i���i���j�̊G���i�����̊G�t�j�ƂȂ芈�邪�A�����n��Ő��̊G�t�ƂȂ����̂́A���̗ǐႪ�ŏ��Ƃ�����B

�@�ނ͗����a���ɂ��ĊG���w�сA�u�q�k�E��M�ɕ킢�Đ��n���P�����v�Ƃ��A�u�i���j���M�̈╗�������v�Ƃ��]����Ă���悤�ɁA�q�k���M�̌n�����Ђ����n��ӂƂ������A�]�ˏ����̎��h�����w��ł����B

�@���݁A�ނ̍�i�Ƃ��ẮA�{���s�{���̎����c���p�����u�ǐᎩ�摜�v�i�s�̏d��j�A�����D���̑���^�L�������i���A�s�����y�ّ��j�́u�z�܁E�߁E�T�v�O���A���{���厺���E�����u�l���}�v�A�����ď���s�R���ω����V��́u�_���}�v�����m���Ă��邪�A��i�͂��܂葽���Ȃ��B

�@�֗ǐ�́A���łɈꎵ�܈��i�����l�j�N�ɂ́A���̗։����{�̌������ŕ{���̎��Ƃւ̏o���肪������Ă������A���̂܂܍]�˂ɂƂǂ܂�A���ꂩ���Z�N���������Z�i���a���j�N�ɕ{���A��A�����@�i�{���꒚�ځj�����̋��������ՂɉB�����A���Z�i�J���܁j�N������ܓ��Ɏ��O�Ŗv�����B

�@��͖����@��n�ɂ���B

�Ȃ��A�]�ˎ������̑������\����G�t�ł���ˑ��i�����s�ˁj�̑���ܗ��́A�֗ǐ�̒�q�Ƃ�����B |

�֗ǐᎩ�摜

�i�����c���p�����j

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|