|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

�Z�́@�������̕{��

�@�@1�@�ߑ�I���x�Ɩ��O top

�@�_�ސ쌧���ɓ���

�@��C�푈�ɂ���ċ����{���͂�|���č]�˂��̂����ېV���{�́A�ꔪ�Z���i�c���l�j�N�[�l���ɂ͐��̏������z���A�������i�����傤����j�𒆐S�Ƃ��鐭���g�D�̊�{�𖾂炩�ɂ����B

�@���̌��ʁA�����{�̂ɂ͕{�ƌ����u����A���ꂼ��m�{���i���ӂ��j�E�m�����i�����j�Ƃ��������ɂ���Ďx�z����邱�ƂɂȂ�A�������ォ��̔˂̗̒n�ɂ��Ă�������������������悤�ɂȂ����B

�@�������A�V�c�_�Ƃ��������W���̐����߂����V���{�ɂƂ��āA�����I�Ȋ����̐��͑��}�ɍ�������˂Ȃ�ʉۑ�ł������B

�@���̖ړI�ɂ����āA�ꔪ�Z���i������j�N�A�e�ˎ傪���̔Ő}�i�̒n�j�ƌː��i�̖��j�������I�ɒ���ɕԊ҂��邩�������Ƃ��āg�ŐЕ�ҁh���s�Ȃ��A�S���̓y�n�E�l���݂͂Ȗ@���㒩�쁁�V���{�̎x�z���ɑ����邱�ƂƂȂ����B

�@����Ɉꔪ�����i�����l�j�N�����A�V���{�͎F���y�O�ˈꖜ�̕����W�߁A���̕��͂�w�i�ɔp�˒u����f�s�����B�@�ŐЕ�҂Ŕ˒m���ƂȂ��Ă������ˎ��i�喼�j�𓌋��ɏW�߁A����Ē�������V���ɒm����h�����āA�����ɋ����̕������x�ɂ��y�n�E�l���̎x�z�g�D�́A�����Ƃ��ɔp�~���ꂽ�̂ł���B

�@���Ă��̉ߒ��ŁA�{���s��̑啔���́A�܂��ꔪ�Z���i�c���l�j�N�Z���A�������ɔC�������O�l�̒m�����̂ЂƂ菼�����l�Y�̊NJ����ɁA�����Ē��͌��E�l�b�J�̕����͍]�쑾�Y���q�傪�m�������Ƃ߂�B�R���̊NJ����ɏ������邪�A�����͒P�ɂ���܂ł̖��{�̑㊯�Ƃ��̎x�z�n�𖼏̕ύX���������̂��̂ł������B

�@�����Ă܂��Ȃ��������l�Y�ɑ�����É�ꕽ�������m�����ƂȂ邪�A�ŐЕ�҂ɂ������Ă��̊NJ����̏h�Ƒ��͈ꔪ�Z���i������j�N���i�쌧�ƂȂ�A�s��̏h�E���͌�����l�̔ԑg�̂����A�攪�E��E�ꁛ�ԑg�̏����ƂȂ����B

�@�O�ɏq�ׂ��悤�Ɉꔪ�����i�����l�j�N�����ɔp�˒u���i�ŏ��͑S���ŎO�Z�j�����{���ꂽ���A����ɔ������N��ꌎ�ɂ͑�K�͂ȕ{���̓������s�Ȃ���i�O�{���j�A�Ƃ��Ɋ֓��n���ł͎���{������{��ꌧ�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B

�@���̂Ƃ��B�R���ƕi�쌧�͂Ƃ��ɔp�~�ƂȂ�A�s��̏h�E�������̈ꕔ�͈�U�A���Ԍ��ɏ����������̂́A�ꔪ�����i�����܁j�N�ꌎ�ɂ͂��ׂĐ_�ސ쌧�̊NJ����ƂȂ����B

�@�{���s����͂��߂Ƃ��鑽���n�悪�Ȃ��_�ސ쌧�ƂȂ����̂��͖��炩�łȂ����A�����q�𒆐S�Ƃ��鐶���E���D���n�т��J�`��̉��l�ɒ��������悤�Ƃ���Ӑ}�ɂ����̂ƍl�����Ă���B

�@����Ȍ㑽���n��́A�ꔪ��O�i������Z�j�N�l���ɓ����{�ɕғ������܂ŁA���N�Ԃɂ킽��_�ސ쌧�̈ꕔ���\�������̂ł���B |

�����W�@�i�쌧�����A

�b�B�X���ɗ��Ă�ꂽ����

|

�@�k�����S����

�@�ꔪ�����i�����܁j�N�A�e���̉��ɂ͑�揬�搧��������A�S���I�Ɍ��\���\����Ƃ����n���s�����̃��C�����ł������ꂽ�B

�@�_�ސ쌧�ł��ꔪ���l�i�������j�N�Z���ɂ͑�揬�搧���̗p����A�������Z�̑��ƈꔪ��̏���ɋ�悵�A�{���s��͂��̑��Z���ɏ������邱�ƂƂȂ����B

�@���������̑�揬�搧�́A�ːЍ쐬��X�I�ɐ݂����ːЋ�����̂܂܍s����ɓ]�p�������̂ŁA�����Ԑl�X�̐��������̂ƂȂ��Ă��������Ă̒��⑺�Ƃ������n��Љ�������A�����ɏォ��̉��I�E�l�דI�ȋ��ł������B

�@���̂悤�Ȓn���̎������������I�ȍs�����x�̉��ŁA�w���E�������E�n�d�����Ƃ������ߑ㉻��x���������ォ�狭�s���ꂽ���߁A�n���_���̕s���E���������܂�A�e�n�ő����Ꝅ����������Ƃ���ƂȂ����B

�@�����Ő��{�́A��������v�ۗ��ʂ̏�\�������A�ꔪ�����i�������j�N�����A�O�V�@�����z���A�n���������x�͐V��������ւƓ������̂ł���B

�@�O�V�@�Ƃ́A�S�撬���Ґ��@�E�{����K���E�n���ŋK���̎O���w�����̂ŁA����ɂ�蕔���I�Ȃ���Z���̒n�������ւ̎Q�����F�߂��A�`���I�ȋ����E���E�S�A���s����Ƃ��ĕ�������邱�ƂɂȂ����B�܂��ꔪ���Z�i������O�j�N�l���ɂ͂���ɋ撬����@�����z���ꂽ�B

�@�V���x�ɂ���āA�n���s�����͕{���\�S�i��j�\�����ƂȂ�A�S�ɂ͌S���i���I�j�A�����ɂ͌˒��i���I�j���u����邱�ƂƂȂ����B

�@����ɔ����_�ސ쌧���͈���܌S�ɋ�悳�ꂽ���A�����S�͋�悪�L�����ߎO�S�ɕ������ꂽ�B

�@�������Ĉꔪ�����i������܁j�N�����ɂ́A�������S�������~���ɁA�쑽���S�����������q���R�h�ɁA�����Ėk�����S�����i�S�����쌹�܉E�q��j���{���ԏ�h�ɁA���ꂼ��J�����Ă���B

�@�Ȃ��A�{���w�ɐݒu���ꂽ�k�����S�����́A�����͔ԏ�h��Z�Z�Ԓn�̖�㕺�q�������i�{�����l���ځj�ł��������A�ꔪ�����i������܁j�N�����ɂ͍������i�В��ځj�Ɉڂ��ꂽ�悤�ŁA���̌㔪���i�����ꎵ�j�N�ɂȂ��Č��ݓ����s�{���������ɂ̂���ꏊ�i�{�����꒚�ځj�ɌS�������ɂ����݂��ꂽ�B

�@�܂�������@�E�{����K���ɂ��A���ꂼ�꒬����E�{��������ɔ��������B�����͋c���⌠�����ɂ����ėl�X�Ȑ������t����Ă������A�n�����O�̐����Q�������F���ꂽ�Ӌ`�͑傫�������B���Ȃ킿�A�������Ȃ�����A�n�����O�̐����Q���͖��O�𐭎��I�Ɋo�������A���O�̌��������o�����邱�ƂɂȂ�A�����ւ̋����S�����N������_�@�ƂȂ����B

�@�{���w�ƌ˒�����

�@�{���s��ł������̏h�E���̂����A�����n��̎ԕԑ��ق��������A�����n��̖{�h���ق��������ꂼ��Ɨ������s�����ɂ��ǂ����B

�@�������̕{���h�i�{���E�ԏ�h�E�V�h�̎O���j�ł́A���łɈꔪ�����i�����l�j�N�З̏�m�i���傤���j�̌��ʁA�����Ă̘Z���{�i�卑���_�Ёj�̎З̂ł����������h������ɉ����A�l�����̘A���̂ƂȂ��Ă������A���Z�i������O�j�N�ꌎ�ɂ͎l�����������ɍ������ĕ{���w�Ɖ��̂��A����ɓ����ɐ��ǂȂ�̉��~���������̕{���w�ƍ��������B�������ĕ{���w�͌ː������܁A�l���O������̒��Ƃ��Ĕ��������̂ł���B

�@���̌㐭�{�́A�n���ɂ����閯���^���̍��g�ƒ����̌˒��E�c���̐��}���Ƃ������Ԃ�J�����āA�n���s���ւ̒��t�������߂�Ƌ��ɁA���ƍ����̗��ĂȂ����ƌR���g����ړI�Ƃ��鑝�ł�O�ꂳ���邽�߁A��������̋@�\��������������������B

�@���̂��߈ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�ɂ͘A���˒����ꐧ�x�����{����A�قڌܒ����܁Z�Z�˂������Ĉ�˒�����̋��Ƃ��A�����ɗ��B�������I�˒��̉��ɐE���\���̌��オ�͂���ꂽ�B���̌��ʁA�k�����S�ł͓�ꎵ���������̌˒�����ɁA�܂��O�����S�̂ł͎O�Z�Z�������܌܌˒�����ɘA�����ꂽ�B

�@�{���s��̒������݂Ă݂�ƁA���łɍ������Ă���{���w���P�ƂŌ˒������ݒu�����ق��A���̂悤�ȎO�̘A���g�������������ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�{�h���E�l�b�J���E���͌����ƍ����s�ɑ�����J�ۑ��E�������J�ۑ��O�i�ق��j�l�����g���i�˒�����J�ۑ��j���A��������E���������E�������E���c�����E��v���E�ԕԑ��E�����������z�s��̔�c�����Ƌ��ɏ�������O�������g���i�˒������������j���A�����Đl������������s��̑��X�Ə����䑺�O�Z�����g���i�˒����ꏬ���䑺�j�����ꂼ�ꌋ�������̂ł���B

�@���̌㐭�{�́A�ꔪ��Z�i������O�j�N�̍���J�݂ɂ��Ȃ��A�����̒n���������x�̊m�����}���A�����i�������j�N�s�����������A�܂���Z�i������O�j�N�{�����S�������z���A�i���I�Ȓn���̐����ł߂邱�ƂɂȂ邪�A���̔��l�i�����ꎵ�j�N�̉����͒�����̌����ɑΉ��������}�I�E�ꎞ�I�ȉ��v�ł���A�������ւ̉ߓn�I�ȑΉ��[�u�ł������B

�@�n�d�����Ƃ�������

�@�����܂��Ȃ������V���{�ɂƂ��āA�Ȃɂ����}���͍����̈���ł������B

�@�����̈���͂Ƃ���Ȃ��������肵���Γ��̊m�ۂł���A���̂��߂ɂ͓����o������̔��Z�p�[�Z���g�ȏ�����߂Ă����n�d�i�y�n�ɂ�����Łj�̉������͂��邱�Ƃ��K�v�ł������B

�@�����Ő��{�́A�ꔪ�����i�����l�j�N�ɓc���̍앨�́g������h�i���R�ɍ͔|���邱�Ɓj��F�߁A���N�ɂ͓c���̉i�㔄���̋ւ������āA�����{����̓c���Ɋւ��镕���I�Ȑ�����P�p�����̂��A���O�i�����Z�j�N���������n�d���������ɂ̂肾�����B

�@���̗v�_�́A

�@�ېł̊�����n������n���ɕύX����B

�A�ŗ��͖L���ɂ�����炸�n���̈�Z�Z���̎O�i����͈�Z�Z���̈�j�Ƃ���B

�B�[���͕��[�����炽�߂ċ��[�Ƃ���B

�C�[�Ŏ҂͓y�n�̍k��҂łȂ��A�n������t���ꂽ�y�n���L�҂Ƃ���B

�̎l�_�Ă������B |

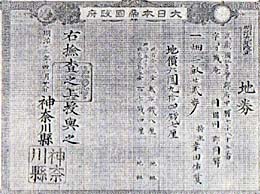

�n���@�{���w���������̔��n�̒n��

|

�@���̉����ɂ���Đ��{�͖��N��肵�����[�̒n�d���m�ۂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�����͈��肷��Ƃ���ƂȂ������A���������n���̎Z�肪�]���̍Γ������܂��Ȃ��悤�ɂƂ̕��j�̂��Ƃɍs�Ȃ�ꂽ���߁A�_���̕��S�͂ނ��둝�������B

�@�������Â�����̓���n�i���̑����̔_�������p���������Ă��鋤�����p�n�j�⏊�L�ҕs���̎R�ь��쓙�͂��ׂĊ��L�����ꂽ���߁A�����𗘗p���Ă����_���ւ̑Ō��͑傫�������B

�@�܂��c���̏��L�҂ɂ͒n�������s����A���̏��L����@�I�ɕۏႵ�����߁A�n��̌����͋��łƂȂ�A�n�吧�͈�i�Ɛi�s���邱�ƂƂȂ����B

�@���������̂Ȃ��Ŋe�n�ł͂������_���Ꝅ���N����A���{����ނȂ��ꔪ�����i������Z�j�N�ꌎ�A�ŗ���n���̈�Z�Z���̓�E�܂ɉ�����������Ȃ��Ȃ����B

�@�{���s����܂ސ_�ސ쌧���ɂ����ẮA�ꔪ���l�i�������j�N�O�����甪�Z�i������O�j�N�㌎�ɂ����Ēn�d�������Ƃ����{���ꂽ���A���S�̂̒n�d����z�́A���d�̘Z�Z���܁Z�Z�Z�~�]�ɂ���ה��l���l�Z�Z�~�]�A�ŗ����������ē�E�܃p�[�Z���g�ƂȂ��Ă����Z���O�Z�Z�Z�~�]�ƂȂ��Ă���A�啝�ɑ������Ă���B

�@���̂����������邵�����łƂȂ����͔̂��̕��ł���A���n�̑��������n��̔_���ɂƂ��Ă͑傫�ȕ��S���ƂȂ����B

�@�s���̎l�b�J���ł́A�����O�̈ꔪ�����i�����l�j�N�̒n�d����Z�Z�Ƃ���ƁA������̎����i�������j�N�̂���͈�l��ƁA��܊����̑��łɂȂ��Ă���A���̂��ߑ����ł͖k���̒n���̈����y�n��������҂����Ȃ��Ȃ������Ƃ�����B

�@��������Ƃ��̕��S

�@�ߑ㍑�Ƃ̌��݂́A�����̒m���E���{�̌���ɕ����Ƃ����ł���A����ɂ͍�������̕��y�E���W���K�v�ł������B

�@���̂��ߐ��{�́A�ꔪ�����i�����l�j�N�ɕ����Ȃ�݂��A���N�����ɂ͊w����Еz�i�͂�Ձj���ăt�����X�̋��琧�x�ɔ͂��Ƃ荑������̊m�����͂������B

�@����́A����͐g����j���̕ʂȂ��A���ׂĂ̐l��������������ׂ����̂ł���A����������͍��Ƃ̂��߂����łȂ��A����̐g�𗧂ĎY���Ȃ����߂̂��̂ł���Ƃ������w�I���痝�O���������A�����F�w��ڂ��������̂ł������B

�@�{���s��ɂ����Ă��A���ꔪ���O�i�����Z�j�N�ɂȂ�Ƌ�̏��w�ɂ��݂����A�ߑ�I�w�Z���炪�X�^�[�g���邱�ƂƂȂ����B

�@�����������A�w�Z�̐ݗ��Ƃ��̈ێ��͊e�����̕��S�ł��������߁A�o�ϓI�ɂ����ԓI�ɂ��A�܂������V���Ɋw�Z��ݗ����邱�Ƃ͂ނ��������A�قƂ�ǂ͋����̎��q���⎄�m�i�����キ�j�����̂܂ܖ͗l�������������̂��̂ł������B

�@����͂܂��A�_�ސ쌧�Ƃ��Ă̕��j�ł��������B

�@�܂������n��̕{���h�ł́A�{���̌��c�m�������i���������j�w�ɂɁA�܂��V�h�̗����m�������w�ɂƂȂ�A���ꂻ������w�Z�Ƃ��Ĕ����������A�ꔪ�����i�������j�N�Z���ɂ͂��̗��Z���������ĕ{���w�Z�ƂȂ��Ĉ��{���i�{���꒚�ځj�����Z�ɂƂ��Ď��Ƃ��s�Ȃ����B

�@���̕{���w�Z�����݂̎s�����̕~�n�i�{�����ځj�ɐV�Z�ɂ����݂��A���{������ړ]�����͈̂ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�l���̂��Ƃł���B

�@���ɐ����n��̎l�����ɂ́A�]�������m�i���~�����j�A�֏m�E���R�m�E�����m�i�{�h���j�A�O���q��m�i�l�b�J���j���̎��m��A�ʐ쎛�i�l�b�J���j�E�@�����i���͌����j���̎��q��������A�������炪�s�Ȃ��Ă������A�w���Ƌ��ɐ�m��O�g�Ƃ��Ĉꔪ���O�i�����Z�j�N�܌���c�i�����悤�j�w�ɂ��X�^�[�g�����B

�@���̈�c�w�ɂ͗��N�܌��ɖ{�h���̐����@�i�Z�g���O���ځj�Ɉڂ�A�ꔪ�����i�������j�N�ɂ͏���w�Z�Ɖ��̂������A�����Ԃ̎����A���N�ɂ͈ꕔ���������Ė{�h�w�Z�Ƃ��ēƗ������B

�@��������Z���ێ����邱�Ƃ͂ނ��������A�ꔪ�����i�������j�N�ɂ͗��Z���������Ċ�G�w�Z�̊J�݂��݂����A���̓�N��A����ǂ͎l�b�J�����������l�b�J�w�Z����������Ƃ�����Ԃł������B

�@���āA�����n�攪�����ňꔪ���O�i�����Z�j�N�ɐ����������w�Z�͘Z�Z�ł������B

�@�����i����܂��j���͗L�w�ɂ�@�i�����ځj�ɊJ�݁A��v�i�˂Ђ��j���Ə��c�����͋����ŏ�v�w�ɂ���v���i�ᏼ���꒚�ځj�ɊJ�݁A�l�����Ə�����i���߂�j���������ōO���w�ɂ�l�����̍K�������i�ᏼ���l���ځj�ɊJ�݁A�����ĉ��������͒m�V�w�ɁA�ԕ��i����܂������j���͌[�֊w�ɁA�����i�������āj���͖��ϊw�ɂ����ꂼ��J�݂����B

�@�����̊w�Z�͈ꔪ�����i�������j�N�ɂ͌��̎w���ōZ����ύX���A������������������邱�ƂƂȂ������A���̌�͑����Ԃ̗��Q�̑Η���������A�������т��̍����E�������J�Ԃ��A�������ɓ������������B

�@���̓����A���@�����Z�ɂƂ��Ďg�p����ɂ��Ă��A���Y�͂̂Ƃڂ������l���Ɨ͂ŏ��w�Z���ێ����邱�Ƃ͕����̂��Ƃł͂Ȃ������B

�@��������Ɛl�����������Őݗ������O���w�ɂ̏ꍇ�A�����̒n��ܐl���A���킹�Čܔ����i����Ձj�̔�����A�����ɌK�܁Z�Z�{��A�����A���̖ؓ�܁��Ԃ��܂����A���̎����Ōo����܂��Ȃ����Ƃ�����B

�@���̂قǂ��@�����悤�B

|

�{���X�֎戵���@���{�w�̌����𗘗p�������̂ŁA

�����o�����̍����ɑ�������݂���B

|

����푈��v�Ҕ�i���z�s��Ό��j

|

�@���Ƃɂ��ߑ㉻

�@�������Ė������{�ɂ��n���s�����x����������A�w�Z������͂��ߋߑ�I���x�����X�ɓ�������A���{�����ƁA�{���s��̒����ɂ��V�����{�݂��݂����A�l�X�̐������������ɕϖe���Ă������B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N�O���ɂ͔ԏ�h�ɗX�֎戵�����J�݂���A��㕺�q���戵���ɔC�����ꂽ�B

�@����i�{�����l���ځj�͐M�B���Ƃ��������������A�����ɂ͕{���h�̖{�w�ł������B

�@���̗X�֎戵���͈ꔪ�����i�������j�N�ɂȂ�A�{���X���Ɖ��̂��ꂽ�B

�@�܂��{���w�ɓ���紑��i�炻�j�Ƃ�ꂽ�������͂��߂Ēu���ꂽ�̂́A�i�쌧����̈ꔪ�����i�����l�j�N�Z���̂��Ƃł��邪�A�����q�x�@�̏����ԏ��i�Ƃ�j���ԏ�h�_�ˁi�����ǁA�{�����ځj�ɊJ�݂����̂͗��N��̂��Ƃł������B

�@����Ɉꔪ�����i�������j�N�ɂ́A�m�ٓ�K���̔����q�x�@���{�������̐V���ɂ��卑���_�Ћ����̓��k���Ɋ������āA���ӎO�O�������NJ����邱�ƂƂȂ����B

�@�����Ĉꔪ���O�i�����Z�j�N�ꌎ�A�����F���̌����̂��Ƃɒ����߂��z�������ƁA����Z�ɒB�������N�j�q�͒��������������A�O�N�Ԃ̕����ɕ�����Ȃ�Ȃ������B

�@�������ċ����m�K�������ł͂Ȃ��A�_�H������ʏ������璥������Ă���ꂽ�V�����R���́A�������ꔪ�����i������Z�j�N�̐���푈�ɔh������A�m���̔����R�̒����ɂ��������̂ł���B

�@���z�s��Ό��̐������ɂ́A��������푈�Ő�v�����_�ސ쌧���Z���̐l�X�̏����������Ă��Ă��邪�A�����ɂ͕{���s�悩��]�R���Đ폝�������ܐl�̖������܂�Ă���B

�@�@2�@�n�敶���ƕ����J�� top

�@�Z���{�̐_������

�@�����ېV�͉������ÂƂ������������Ƃ��Ď����������M�����̓|���^���ɂ����āA���̎v�z�I�x���ƂȂ����l�������́A���c�h���w�҂𒆐S�Ƃ��镜�Ð_���ł������B����͐_��I�Ȑ_��M����Ƃ��镜�Î�`�ƁA�E�������ɒ[�ɔr�˂��鍑����`�ɗ��v�z�ŁA�ނ�𒆐S�Ƃ��鐨�͍͂Ր���v���߂����A�_���̌ې��ɂƂ߂��B

�@�����ĉ������Â���������ƁA�ނ�͂܂����N�̔O��ł������_���̕������咣���A�V���{�͈ꔪ�Z���i�c���l�j�N�O���A�u�������B�v�Ƃ��Đ_�����R�߂��o���A�Ñ�ȗ��̒����`�������_�������i�����j���������B

�@���{�̐_�����R�߂́A�P�ɐ_�Ђ��畧���F����|�����悤�Ƃ������̂ł��邪�A��U���̖��߂����������A�����ԑm���̉��ʂɂ�����ĕ����邩���Ȃ��_�������̂����ǂ��肪�������A�e�n�ŕ����E����̔j��A�m���ւ̔��Q�A�����ւ̕��Γ����s�Ȃ��A�_�������͔p���ʎ��i�͂��Ԃ����Ⴍ�j�ւƃG�X�J���[�g���ĕ����E�͐[���ȑŌ��������邱�ƂƂȂ����B

�@���ē����́A�{���Z���{�������_�����ׂ��Đ_�������ł���A�����ɂ͖{�n���E�얀���E����ɓ��i�S�����j�������A��v�Ȑ_���̂����ɂ́A���l�̎Бm���q�a���̔ʎ��i�͂�ɂ�j�Ȃɂ����đ�ʎ�o��]�ǂ��邱�Ƃ��Ƃ��Ă����B

�@�������A�������̐_�剎�n�e���́A���c�h���w�̉e���������ĕ��Ð_���ɋ����A��������_���������d�v�Ȃ��Ƃ��咣���A���X�ōՎ����̉��v�������߂Ă����B

�@������������̈ꔪ�Z���i�c���l�j�N�O���A�ېV���{����_�������̕z�����o�����ƁA�Z���{�ł��������������F�r���̍�Ƃ��J�n���ꂽ�B

�@���Ȃ킿���N�����A�܂��Бm�������i�ӂ����傭�A�m�������l�ɂ��ǂ邱�Ɓj���ĎАl�i���Ⴖ��j�ƂȂ�A�����ɂ������{�n���E�얀���E����ɓ��̎O�F�i���j���j�p����A�����ɂ������ؑ����Z�́E��S����́E��ʎ�o�ꕔ�A����ɕ���E����ޑ召�O�Z�i�͎ЊO�Ɏ��̂����ꂽ�B

�@�����̂����ؑ����͎Аl�̎�Ɉڂ������A�̂��_�Ђɂ��ǂ���A�����ܑ̂̓������͌��ݕ����Ȃ̏d�v���p�i�Ɏw�肳��Ă���B

�@�܂��S���̈���ɔ@�������́A��U�͈��{���i�{���꒚�ځj�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����邪�A���̂̂��P�����i�{���꒚�ځj�Ɉ����Ƃ��A���������O�i�吳��j�N�l���ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B

�@�Ȃ��A�{�n�����̌Íނ͂��炭�Вn���̗т̂Ȃ��ɐς�ł����ꂽ���A�Ō�ɂ͎Аl�̐d�ƂȂ�A��ʎ�o�͑��̌o���Ƌ��ɔ���͂���Ă��܂����Ƃ�����B

�@���̂悤�ɘZ���{�ł́A�ېV�ア�������_���������s�Ȃ��A�Г����畧���F����|���ꂽ���A���̐_�Ђł͂��Ƃ��Ɛ_��𒆐S�Ƃ���_�������|�I�ɗD���ł��������Ƃ�����A���̎��{�͂قƂ�Ǎ������Ȃ��s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����Ĉꔪ�����i�����l�j�N��ꌎ�A�{���Z���{�͑卑���_�ЂƉ��̂��ꂽ�B

�@�Ȃ��{���s���ɂ́A�]�ˎ���̌���A�Z���{�W�̖��Г����̂����l��̐_�Ђ����݂������Ƃ��m���邪�A���̂������ɔ����ȏ�ɂ�������Ђ��A���@�̏��L�Ȃ����Ǘ����ɂ������B�����Đ_�������̌��ʁA���������ׂĎ��@�����͂Ȃ���A���̐��i����V�������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@���{�̃L���X�g��

�@���Ė������{�́A����ɓV�c�����Ƃ̊m�����߂����A�_���̍������������߂Ă��������A�L���X�g���ɑ��ẮA�]�˖��{����Ɠ������A���ς炸�֎~�̕��j���Â����B

�@���������ꂪ�����[���b�p�����̋����R�c��������Ƃ���ƂȂ������߁A���{�͏��������ɂ����鈫�e�����l�����A�ꔪ���O�i�����Z�j�N�L���V�^�����̍��D��P�����A�Ȍセ�̕z����ٔF����悤�ɂȂ����B

�@�L���V�^�����̍��D���������ꂽ���̔N�̈�Z���A�{���h�ɃL���X�g���i�v���e�X�^���g�j�̓�l�̓`���҂��͂��߂Ďp������킵���B

�@���̈�l�́A�{���s��̕��{�o�g�̏���`�V�i�悵�₷�j�ŁA�ނ͒m�F�̉��쏹�j�Ƌ��ɕ{���V�h�̔䗯���i�Ђ�܁j���d�Y�̉Ƃ������˂��̂ł���B

�@����`�V�́A�ꔪ�O�O�i�V�ێl�j�N�A���{�i�{���{���̎}���B���A���~���j�̔_�����쓡�l�Y�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ���A�䂦�����ē�̂Ƃ��]�˂Ɉڂ�A��x�͕��m�̗{�q�ƂȂ������a��̂��߉��g�����ƂȂ�A�O�Z�̂Ƃ��m�w�C�Ƃ������낳���ĉ��l�ւ����ނ����B

�@�����āA�����ŃL���X�g�����v�h�̐鋳�t�o���ƒm�肠���A�܂��Ȃ����̏Љ�ŃA�����J�l�鋳�t�^���\���̓��{�ꋳ�t�ƂȂ����B

�@���̊ԁA�^���\������L���X�g���̋����������A�����܂����ł������ꔪ�Z���i������j�N�O���Ɏ�A�M�̓��ɓ������̂ł������B

�@���̌�ꔪ�����i�����܁j�N�ɂ́A���Ԃ̐M�k�Ƌ��ɋ��h���������u���{����i�L���X�g�j����v��ݗ����Ă��̏��㒷�V�ɑI�ꂽ���A����͓��{�l�ɂ�鏉�߂ẴL���X�g����ł������B

�@���N�A�L���X�g�����̉����Ƌ��ɁA����͌��R�Ɗ������J�n���A�`�V�͉���Ƌ��ɓ��{�l�ɂ��v���e�X�^���g�̍ŏ��̔_���`����������݂��̂ł���B

�@��l�͏㑍�i�������j�E�����i���������A��t���j���ʂ��犱�Z�E�����E�{���E�����q�ɂ����ĉ������A�l���Z���]�̐l�X�ɐ��������Ƃ�����B

�@�{���ł͈�Z����O�ځA�V�h�̔䗯�ԉƁA�����ė���l���ɕ��{�̏��었���ƂŐ������s�Ȃ������A�䗯�ԉƂł̓`���ɗՐȂ����卑���_�Ђ̐_�����n���F�́A�Z���炪�������Đ����ɕ��������Ă��邠�肳�܂��݂Ċ�@�����������A�������������̖�l�Ɍ��������o���A���v�����Ă���B

�@���̌�A�`�V��͎O���i����s�j���o�Ĕ����q�Ɍ������A�����Ő������s�Ȃ����̂��A��Z�����ɉ��l�A�����Ɠ`������B

�@�{���̖�����

�@�F���𒆐S�Ƃ���˔������̐ꐧ�ɑ���ꕔ�s���m���̕s���ɒ[�������I�c�@�ݗ��̉^���́A���肩��̉��Ē鍑��`�̋��Ђ̉��ŁA�V�c���S�̋��͂Ȓ����W�����Ƃ̌��݂��}���������{�̋}���ȋߑ㉻�ƕx��������̋��s�ɂ���ĉߑ�ȋ]�����������Ă������O�̕s���E�����ƌ��т��A�ېV�ȗ��̐����̎��R��`�E�����`�v�z�̐Z������āA�L���_���w�܂Ŋ܂߂������^���A�����鎩�R�����^���ƂȂ��Ă������B

�@����ɑ����{�́A���Ɉꔪ�����i������l�j�N��Z�������A�u������O�N�v�������č�����J�݂���Ɩ���ɂ�����A�����ɖ����h�͎��R�}�E�������i�}���������Ă���ɂ��Ȃ����B

�@�O�����n���ɂ����Ă��A�ꔪ���Z�i������O�j�N�����疯���^���������ƂȂ�A�e�n�Ŋw�K��E�u����E���e����J�Â���A�l�X�Ȑ������Ђ���������Ă������B

�@�����{���ɂ͖k�����S�������ݒu����Ă���A�k�����S�̐����I���S�ł��������Ƃ������āA�O���������^���̂ЂƂ̋��_�ƂȂ�A�������̐��k���������W��Â��ꂽ�B

�@���Ƃ��Έꔪ���Z�`���l�i������O�`�ꎵ�j�N�̌ܔN�ԂɁA�k�����S�ł͂��킹�ĎO�܉�̖����W��J����Ă��邪�A���̂����ꔪ��͕{���ŊJ�Â��ꂽ���̂ł���B�����ĕ{���ŊJ�Â����ꍇ�A���̂قƂ�ǂ��В��̍����������ł������B

�@���āA�������Ċe�n�Ɍ������ꂽ�������Ђ��A�������ɑ傫�ȑg�D�ւƌ��W����Ă����A�ꔪ�����i������l�j�N�ɓ���Ɩk�����S�Ɏ������i�}�A�������S�ܓ��s�Ɋw�|�u�k��A�����ē쑽���S�̕������e��ƁA�S�P�ʂ̎O���Ђ��o���낢�A���N��ꌎ�ɂ͐��S�ɂ܂����錧���x���̗Z���i�䂤����j�Ђ̌����ւƂ����̂ł���B

�@���̂����k�����S�̎������i�}�́A�ꔪ�����i������l�j�N�ꌎ��ܓ��A�{���̍������ɘZ�㖼���W�ߌ����������s���Ă��邪�A�}�̋K���i�����j�ɂ��A���̂߂����Ƃ���́u�l�������m���_���{���V�Q���ȃe����m�������g�[�Z�V�m���g�X���v���̂ŁA�����E����̊m�����߂����Ă���B

�@�������u�Q���ȃe�i�������ƁA�������j�v�Ƃ���Ƃ���A�����I���i�̂��̂ł������炵���B

�@�}������ɘA�Ȃ��Ă�����͈̂�l�l���ŁA���������e���̌˒��E���˒��N���X�̑��̗L�͎҂ł������B

�@�n��I�ɂ͕{���𒆐S�ɖk�����암�ɏW�����Ă���A��葺�i���z�s�j�̋g��O���Ό����i���j�̒��������i���܂��j���w���҂ł������B

�@���Č����c�i���c�s�j�Ō������ꂽ�Z�юЂ́A�ꔪ�����i������܁j�N�Z���̏W����̉����ɂ��A���̊�����������邱�ƂƂȂ����B

�@���̂��ߎ��R�}�ւ̐ڋ߂����߂邱�ƂƂȂ�A�������ɂ͂��̎w���Ґ⏹�F�����u��Z���Ƌ��Ɏ��R�}�ɓ��}�A�Ȍ�O����������}�҂��������A�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�܌��̓}������ɂ��ƁA�쑽���������A�k�����O�㖼�A��������̓}�����m�F�����B

�@�������ĎO�����n��͎��R�}�̗L�͂Ȋ�ՂƂȂ��Ă������B

�@�Ȃ��A�{���s�悩��́A���c�s�i�{���w�j�E���엶���i���j�E�s��M�l�Y�i�l�b�J�j�E���{�َ��Y�i�{�h�j�E�Έ䔼���i�l���j�E�c���`���i���j�̘Z�������}���Ă���B

�@�������������^���̍��g���A���{�̂͂������e���ɂ�肻�̐�������������Ƌ��ɁA���肩��̌o�ϕs���ɂ���ĉ^���̎x����Ղ����h�������Ƃ�A�鍑��`����Ƃ������ۊ��̂��Ƃł̍����_�̝����Ƃ������s���ȏ��d�Ȃ�A�������ɐ��ʂ������A����Ɋe�h�����݂ɔ����������Ƃ������X�Ԃ������A�����̐M�]�������Đ��ނ��Ă������B

�@�V���̕��y����o�ł�

�@���āA��������Z�N��ɓ���ƁA�O�����ɂ��V���������̑��������������ɐZ�����A�k�����̒��S�{���w�ɂ��A�o�ŁE������ƂƂ�����̂�������A�n�敶�����傫�����シ�邱�ƂƂȂ����B

�@�n�ӎ��F�i�ق��Ђ��j���{���V�h�������ɓn�ӈ������n�������̂́A�ꔪ�����i�������j�N�l���A�ނ��O�Z�̎��ŁA�����q�̎ēc������ƂȂ��ŎO�����ōŏ��̈�����ł������B�����ɂ͖����w�Z����̒����������ȋƖ��Ƃ��Ă������A�₪�Ē����̊e�V���̎掟�̔������s�Ȃ��悤�ɂȂ����B

�@�����O�����n���͂��܂���ʕs�ւŁA�����̐V�����e�Ղɂ݂邱�Ƃ��ł����A���Ƃ����ėX�֑��肷��Ƃ��͔�p�̓_�łނ��������A�킸���ɑ�����ʼn{���ł�����x�ł������B

�@�����œn�ӂ́A�O�����̖��O�����m�Ȓm���ĎЉ�̓��Â𐳂����c�����邽�߂ɂ́A�s���̐V������葽���̐l�X�ɓǂ܂��邱�Ƃ��ٗv�ƍl���A�V���̔��ɂ̂肾�����B�ނ͔_�ޏ��̎�ɂŐ����i�ق��Ƃ���j����������w���R�V���x�Ɓw�G�����R�V���x��I��Ŕ̔����A�l�X�͋��삵�Ă�����ނ������Ƃ����B |

�n�ӎ��F

|

�@�ނ͎�������܂����Ŕz�B���ĕ����A�ꌬ�̂��߂Ɉꗢ���I�邱�Ƃ��܂�ł͂Ȃ������Ƃ����B

�@�w�O��������j���x����l�N���j�ɂ��ƁA�O�����̐l�m����ʂɐ����ɋ����������A�������Ɋ��A�V���̎������ޓ��i���傤�ǂ��j�����ނ�ɂ��������̂��i�����鑽���̎��R�����^���������j�A�n�ӎ��F�̌��ɕ����Ƃ����ł������A�Əq�ׂ��Ă���B

�@����ɖ�����Z�N��̌㔼�i�ꔪ���Z�N��j�ɂȂ�ƁA�n�ӂ͏o�Ŋ��������J�n�����B

�@���̂����ł����Ƃ��L���Ȃ��̂́A���Ƃŏq�ׂ�n���G���w������p���x�̊��s�ł��邪�A���̂ق��ꔪ���O�i������Z�j�N�ɂ͌��c�^��ҁw�C�g���q�茾�x�A���N�����ɂ͖ؑ��V�V���ҁw�������ʏW�x�A�����l�i�����ꎵ�j�N�����ɂ́w�b�B���c�O��ʋL�x�A���N�O���ɂ̓C�M���X�̐��������̏���ł����w��H����J���i������j�̟����i�Ȃ݂��j�x���o�����Ă���B

�@����̓G�h���[�h�E�L���O���w�W�F���g���E�T���F�W�x���A�������m�i�����j���Ƌ{��x�v���|�����̂ŁA�w�G�����R�V���x�ɘA�ڂ��ꂽ���̂ł���B |

�w��H����J���̟��܁x�\���Ɂu�n�ӎ��F�ҏS�v�Ƃ���B

|

�@�n�ӎ��F�́A���̂悤�Ȋ�����������炩�Ȃ悤�ɁA���R�����^���̊����Ƃł�����A�ꔪ�����i������܁j�N�܌���Z���̕{���w�ɂ����鉉����ɂ́A�̂��吳���Ɍ����i��^���Œ��S�I�Ȗ�������������ؓ��i�ڂ��ǂ��j���{�B�i���ʂ����悵�j�Ƌ��ɉ��҂��Ƃ߂Ă���B

�@�܂��ꔪ��Z�i������O�j�N�A�g��O���k�������`�h�Ƃ��������W�c�����������Ƃ����A���̎҂̈�l�Ƃ��Ė�����˂Ă���B

�w������p���i�������j�x�̔��s

�@�O�����ɂ�����W���[�i���Y���̂��������Ƃ������ׂ��w������p���x��ꍆ���A�{���w�̐����ɂ��甭�s���ꂽ�̂́A�ꔪ���O�i������Z�j�N��Z�������̂��Ƃł������B

�@���̑�O���̋L���ɂ��ƁA���̎G���͔䗯���i�Ђ�܁j�Y���E�{�c��N�E�ؑ��V�V���̎O�l�����N�l�ƂȂ�A���X�����i�������j�ɕҏW���˗����Ċ��s���ꂽ���Ƃ����L����Ă���B

�@���N�l�̎O���͓�����������k�����S�����̏��L�ł���A���X�����̔N���̌�p�|�ƂȂ��Ă���B

�@�܂����s���ł���n�ӎ��F�̐����ɂ��A�����͌S�����W�̈���������ȋƖ��Ƃ��������ł������B

�@���̂悤�Ɂw������p���x�̕ҏW�́A�k�����S�����̏��L�O���[�v����̂ƂȂ�A�F�l�m�Ȃ̋��͂Ď��s�������̂ŁA�����ɖk�����S�����̋@�֎��I���i�����G���ł������B |

�w������p���x�n�����\��

|

�@�����A���̂Ȃ��̃j���[�X�ɑ�������G��L����n��I�ɕ��ނ��Ă݂�ƁA�S�̂ň�l�̂����A����p�[�Z���g�ɂ������Z���O�����W�̋L���ł���A�����Ă��̎O���̓k�����W�̋L���ł���B

�@����ɖk�����W�̋L���Z�����̂����A���̎O���{���W�̂��̂ƂȂ��Ă���B

�@�G���̓��e�\���́A���x���ϑJ���Ƃ������̂́A�قژ_���E�G��E���|�E���ߌ���E�L������Ȃ��Ă���A���e�I�ɂ͓����̈ꗬ�V���Ƒ卷�͂Ȃ������B

�@�������w������p���x�̏ꍇ�A�u�����v���i�������E�a�́E�o��j�Ɓu�����v���i�����E�����E����E�s�X��i�ǂǂ��j���j���ُ�ɑ傫���A���̓�̗��Ŏ��ʑS�̖̂������߂Ă���̂����F�ł���A����ΐV���ƕ��|�G����ܒ������悤�Ȑ��i�ɂȂ��Ă���B

�@�����������|�ʂ̏d���́A��͂肻�̕ҏW�l�ł��鐼�X����̚n�D�ɂ��ƂÂ��Ƃ����ł������Ǝv����B

�@���X����Ƃ́A�̂��ɖ�����Z�N���i�ꔪ��Z�N���j�ɂȂ�A���m���w�̐��E�ł������Ɋ������X�������i���������Ă������ҁj���l�i�ǂ�����j�̂��Ƃł���B

�@�ނ͈ɗ\���i���Q���j����S�̏o�g�ŁA�㋞�㐬�����k�́w����V���x�̋L�҂��o�āA���������́w�����V���x�����Ċ��m慎h�G���Ƃ��Ė����������w�c�c�����x�ɓ����Ċ��A�ꔪ�����i������l�j�N�A�䂦�����ĕ{���֗��Z���Ĕ䗯�ԉƂɖ��ɂȂ��Ă����悤�ł���B |

���瓹�l���Ɛ��X����E���̐l���B

�i�w����慊Г������m���Ɂx���j

|

�@�����̘_�q����

�@���X�͕{���ɂ͘Z�N�قǂ���A�ꔪ���Z�i�������j�N�̕��ɂ͓����ֈڏZ�A���N�����Ђ��犧�s���ꂽ�w���m���i���������ЂƂ�j�����x�ɂ�芊�m���w�̍�ƂƂ��ăf�r���[�����������B

�@�@�ނ͕{���ݏZ���A�ꔪ�����i������l�j�N�����ꔪ���ɂ́A�������Ŏ�����ƂȂ�A���k��������J�Â���ȂǁA�����������s�Ȃ��Ă����B

�@���āA�w������p���x�̘_�����͍����L�O�i��j���S���������A���̗��̓����Ƃ̂������̘_�q�͑�v�ۏ�g�ł���A�{���̂����Ș_���͂قڂ��̓�l�̎�ɂ����̂ł���B

�@�����L�O�͕{�������h�̏o�g�ŁA�ꔪ���Z�`�����i�����O�`�l�j�N�ɂ͖�����Ƃ߂����A���̌�͉Ɠ��䂸��A��E���������M���i���M�����j�ɏ]���A���O�i������Z�j�N���ɂ͕{���`�m�Ƃ������m���J���Ďq��ɉp�w�E���w���������Ă����悤�ł���B

�@�����́A�m��c�m���u���u���_���Y�V�e���_�j�A���v�u�v�w�̊Ԃ͖r�~��v���v��˒��_�v�u�ʑ����`�̕��͎͂Љ�ɗv�p�Ȃ�v�������M���Ă��邪�A�����ȃC�M���X�����R��`�A��_������������d�����Ċ����̒��a���ƂȂ���ȂǁA�ނ̎v�z�͕���@�g���c���`�m�̗���ɋߖm�悤�ł���B

�@����̑�v�ۏ�g�͏����䑺�̏o�g�ŁA�ꔪ�����i������܁j�N�����A�{�c��N�i�J�ہj�E�����d�E�q���i��Ό��j��Ƌ��Ɏ��R�}�ɓ��}���Ă���A�k�����S���ł͂����Ƃ��������}�҂̈�l�ł������B�ނ͊e�n�̐��k������ŕَm�Ƃ��Ċ������A�ꎞ���������̎�ɂ���w�]�ΐV��x�ɍݎЂ����Ƃ�����B�����ĕҏW�l�̐��X�Ƃ͊��m���Ԃł������B

�@��v�ۏ�g�́w������p���x�ɂ́A�u�V���_�v�u�c���_�v�u�Љ���ǃm���^�����i�Ƃ��j�e�̎R�i������j�m�F�l�j���O�v���̘_������e���Ă��邪�A�����͐��{�̂͂������e���ƌo�ϊE�̕s���̉��ŁA�����Ƃ��g���O�̎��R�ƍK���̊l���h�Ƃ����{���̖ړI��Y��Ďl���ܗA���܂����������~�ɑ��肪���ȏ�����ꂦ�A����J�݂�O�ɖ����w�c�̌����Ɛ����v�z�̔|�{�̕K�v��i�������̂ł���B

�@�M�Ў����Ɣp��

�@�������{�́A�������R�����^���̍��g�ɑ��A�O��I�Ȍ��_�E�o�ł̎����������Ă̂���ł���A�����ł����{�ɔᔻ�I�ȐV���E�G���͎��X�ƒe���������A�x���E�p���ɒǂ����܂�Ă������B

�@�w������p���x���A���̏o���̎�����A�V�������̉����ɂ����A�������قǔ����������ꂽ���A���̌�������̂����Ȃ��e���ɋꂵ�ނ��ƂƂȂ����B

�@���Ȃ킿�A�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�ɂ́A���N�ꌎ��ܓ����s�̑掵���̕��^�u�Ζ啟���o����L���v�̂Ȃ��ɁA�g�����i�킢���j�̕����h������A�V�������ɒ�G����Ƃ��āA���匓�����n�ӎ��F�ƕҏW�l���X����͊e��Z�~�̔������ۂ���A���e���v�����ꂽ�B

�@�����Ă�����@�ɐ��X�͕ҏW�l������A�ɓ��ɔV��������ɑ�����̂ł���B

�@����������͎������̂���邽�߂̕��ւł���A���̌�����ۂ̕ҏW�ɂ͐��X���������Ă����悤�ł���B |

�M�Ў����̋L���i�w������p���x��25���j

|

�@�Ƃ��낪�w������p���x�͑��܍��ɂ�����A�M�Ў������Ђ��N�����Ĕp���ƂȂ邪�A���̒��ڂ̌����ƂȂ����̂́A�G�����Ɍf�ڂ��ꂽ����̍����r���i���V�j�́u�����Ɠ`�����ہv�Ƒ肷��Y���ł������B

�@����͒�����Ɠ`�̊ۖ�ɂ��Ƃ����Y���ŁA�n�ӋI�F���̎w�E�ɂ��ƁA�ꔪ�Z���i�c���l�j�N�̔����R�h�ɂ��]�ˎs���̗����u�Ֆ@�ъ������ہv����蒼���������̂Ƃ�����B

�@���̍����r��̋Y���́A��{�ɂ��������ɂ���ׂ�ƁA�͂邩�ɂ����₩�Ȃ��̂ŁA�����{�I�v�f�͂قƂ�ǂ݂��Ȃ����A���Ƒ����̍�����V�c�ɋ��߁A���̐_�i���E��Ή����͂�����閾�����{�̗��ꂩ�炷��A�c����ɂ��Ƃ��邱�Ǝ��̂����łɕs�h�s�ׂł������B

�@���ǁA���匓����l�̓n�ӎ��F�ƕҏW�l�̈ɓ��ɔV���A�����Ď��M�҂̍����r��̎O�l�͍c���ɑ���s�h�߂ŏ�������A�����͔��s��~�ƂȂ����̂ł���B

�@�������āw������p���x�͈ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N��ꌎ�O�Z�����s�̑��܍��������Ĕp���ƂȂ����B

�@�n�����̔������ꔪ���O�i������Z�j�N��Z�������ł��邩��A�킸����N�ƈꂩ���Ƃ����Z���ł������B

�@���̌�A�l�����I���o�����Z���i�����l��j�N�O���A�����̕��|�G���Ƃ��ĕ������邪�A���łɂ����Ă̔e�C�Ɛ��ʂ͂Ȃ��A�������ɔo��̐�厏�Ɖ����A���N�ꌎ�̑�O���ꍆ����́A���s�����{���̕�����p�����i�����ɓ��j�����z�̐瑐��ֈڂ�A�o�哯�l���ƂȂ��Ă��܂����B

�@�����ĈȌ�A���̕����w������p���x���ǂ��Ȃ����̂��A�����܂Ōp�������̂��A�c�O�Ȃ���m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@3 �����{�{������ top

�@�������ƒn������

�@�������{�͈ꔪ�����i������l�j�N��Z���A����J�݂�v�����鎩�R�����^���̂��˂�̑O�ɁA���ɋ�Z�i������O�j�N�������č���̊J�݂����ɂ�����A�܂����̂Ƃ��܂łɌ��@�肷�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@�����Ă������Ɉɓ������𒆐S�Ƃ��Č��@����̝��߂ɂƂ肩���������A�����ɍ��������x�̐������}���A������ׂ����@����E����J�݂ɂ��Ȃ��A���S�̑̐����������̂ł���B

�@���̈�Ƃ��ē�����b�R���L�����͂���ꂽ�̂��A�n�����x�̐����ł������B���Ȃ킿�ꔪ�����i�������j�N�l���Ɏs���E�������A��Z�i������O�j�N�܌��ɕ{�����E�S�������z�A�]���̎O�V�@�̍��{�I���v���s�Ȃ����B

�@�s���E�������́A���̗��R���ɂ��ƁA�n���́g�����ƕ����h�̌��������{���悤�Ƃ�����̂ŁA�s�����ɓƗ������������i�@�l�j�Ƃ��Ă̒n�ʂƁA���炪���̋��������錠����t�^������̂ł������B

�@���̂悤�Ɏs���E�������́A���{�̒n�������j�����I�Ȃ��̂ł��������A����͎s�����Ɉ��̎����ƌ������������Ĉ琬���͂���A�ߑ�I���ƌ��݂ɕK�v�ȗl�X�ȍ��̋Ɩ�������肳���悤�Ƃ�����̂ł��������B

�@���̂��ߎs�����́A�����̂Ƃ��Ă̌ŗL�̎����̂ق��A���ŁE�����E�ːЂȂǖc��ȍ��Ƃ̈ϔC�����Ƃ��̌o��̕��S�ɑς�����@�\������邽�߁A��K�͂Ȓ����������s���ƂȂ����B

�@�������Ďs���E�������̎{�s�ɂ�����A�S���I�ɖ��\�L�̒����������s�Ȃ�ꂽ���A�����Ȃ̍�����ɂ��ƁA�O�Z�Z�ˁ`�܁Z�Z�˂��꒬���Ƃ�����̂ŁA�ꔪ�����i�������j�N���ɑS���ɂ�����������O�l�̒����́A�����ɂ���ė��N���ɂ͈ꖜ�ܔ���Z�����ɐ������ꂽ�̂ł���B

�@�_�ސ쌧���ł��A��O���O�������O��Z�����ɓ�������A���Ɏl���̈�ȉ��ɂւ����̂ł���B

�@�s��͈꒬����

�@���̌��ʁA�{���s��ł́A�]���̈�w��ꂩ�����A�����ɂ��{���w�E���{���E�������̈꒬���ƂȂ�A�Ȍ���l�i���a���j�N�l���ɂ���炪�������ĕ{���s���a������܂ŁA�Z�ܔN�Ԃɂ킽��A���̑̐����Â��̂ł���B

�@���̂����s��̒������ɂ�����{���w�́A�ꔪ���Z�i�������j�N�Ɏl�����i�{���E�ԏ�h�E�V�h�E�����h�j�Ɖ��~�������������Ă���A���ꂪ���̂܂ܒ����������ĕ{���w�ƂȂ������̂ŁA�̂���O�i������Z�j�N�ɕ{�����Ɖ��̂��Ă���B

�@���ɐ����n��̐��{���́A��Ɉꔪ���l�i�����ꎵ�j�N�J�ۑ��i�����s�j�ɖ����u���܂����A�����������ꂽ���A���̂����������̖{�h�E�l�b�J�E���͌��̎O���������������̂ł���B |

���������̕{�����@�{��1���ڂ̍b�B�X�����i

|

�@�܂������n��̑������́A��������ق��������g���̂����A��c���i�Ƃт����イ�j���i���z�s�j���̂������������i������E�������E�����E��v�E���c���E�����E�ԕԁj�ƁA�����䑺�ق��Z�����g���̂����̐l�����������������̂ł���B

�@���̈꒬���̍������������̂��킵���́A�������Ȃ��قƂ�Ǖs���ł��邪�A�������Ƃ̎����̎����ɂ��ƁA�{�����͌ː����O�܁E�l���l�Z�Z�l�ŁA���ő��z�͈�Z���~�]�i�ꔪ��ܔN�j�A���{���͌ː��O�Z�Z�E�l�ڈ��l�O�ő��ő��z�͌ܓ�l�~�]�i�ꔪ��l�N�j�A�������͌ː��ܓE�l���O�����Z�ő��ł͈�O�Z��~�]�i�ꔪ��ܔN�j�ƂȂ��Ă���B

�@�V�����������������ł́A���������ꔪ�����i�������j�N�l���ɒ�����c���̑I�����s�Ȃ��A�s����̈꒬���Ƃ����ꂼ�����̋c�����a�����A���̐V����������c���ɂ���Ē������̑I�����s�Ȃ��A����̕{�������ɔ䗯�ԗY���A���������ɑ��J�V�O�A���{�����ɓ��������q�����ꂼ�ꓖ�I���A���ꂼ�꒬���c��̋c���������C�����B

�@�Ȃ������́A�c���̑I������L����҂́A��N�ȏセ�̒����ɋ��Z�����܍Έȏ�̒j�q�ŁA�n�d�܂��͒��ڍ��œ�~�ȏ��[�߂�҂Ɍ�����Ƃ��������I���ł������B����ɑI���l�͔[�Ŋz�ɂ��ꋉ�Ɠɂ킩��A���ꂼ�ꔼ�����̋c����I�o����Ƃ��������I�������Ƃ��Ă������A����͎��Y�Ƃ̐����I�D�z��ی삷����̂ŁA������n�����]�Ƃɂ�钬���x�z��e�Ղɂ�����̂ł������B

�@�ċN���閯���h

�@�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N��Z���̎��R�}��}�Ȍ㒾���Ă������R�����^���́A�ꔪ�����i������Z�j�N�A���_�̎��R�E�n�d�y���E�O���̉̎O����e�Ƃ���O�厖���������_�@�ɁA�哯�c���^���Ƃ��ċv���Ԃ�ɐ��オ�������̂́A�҂̌㓡�ۓ�Y�����t�������Ƃɂ�蔽���{�^���Ƃ��Ă̈Ӌ`�����Ȃ��A�܂��Ȃ����É����Ă��܂����B

�@�������A����J�݂��܂����ɂЂ����A�e�n�̖������͂͗l�X�ȓ��������Ɛ��{�̒e���ɂ��߂����A���}�̍ĕ҂��߂����ĐϋɓI�Ȑ����������Â��Ă����B

�@���R�}�̗L�͂Ȓn�Ղł������O�����n��ɂ����Ă��A�⏹�F�i�ߐ쑺��Óc�B���A���c�s�j�E�����E�q���i���j�E�X�v�ۍ쑠�i�������B���A����s�j�������S�ƂȂ�A�����R�}���͂̑g�D���ɂ��������B

�@����ɑ��A�g��O�i��葺�j�𒆐S�Ƃ���k�����S�ł́A�����Ĉꔪ�����i������l�j�N�ꌎ�A��l�l���̗L�u�ɂ�莩�����i�}���������ꂽ�̂ł��邪�A���ɂЂ�������쑽���̎��R�}���͂ɓ�������������悵�Ă����B

�@����́A�k�����̓Ǝ������咣���郍�[�J���Y���Ƃ�����ʂ����������A�g��𒆐S�Ƃ����l�X�̍����I�E�����I�����ĕێ�I�Ȑ����p�����A�쑽���̐�𒆐S�Ƃ����}�i�h�Ƃ͔��������قɂ��Ă������Ƃ������ł������B

�@���̂��ߗ��҂͎w���ҊԂ̌l�I�Ȕ�������`���A�������ɑΗ��I�l����тсA�g���h�͔����R�}�I�ȕ����ւƌ��������ƂƂȂ����B

�@�g��𒆐S�ɔ䗯�ԗY���i�{���w�j�E����ۍ��q���i���~���j�E�w�c�����q���i��͌����j���̐l�X�́A�ꔪ�����i�������j�N�㌎�A�{���w�ɂ����Ėk�������`�h�Ƃ������Ђ������A�u������݃j��ʐe���V�e�ȃe�{�M�m���v���v���v���ߊ������J�n�������A���̌��ЂɌ��W�����k�����̎҂̐l�X�́A�n��ʂɂ݂�ΉE�̕\�̒ʂ�ł������B

�@���`�h�Ύ��R�}

�@�g��͓����́g���`�h�h�ł͂Ȃ��g�����h�h�Ƃ������̂��l���Ă����悤�ł��邪�A����͓���̓}�ɂƂ��ꂸ�����̗���ɗ����Đ����������s�Ȃ����Ƃ���Ӑ}����ł������B

�@�������A�⏹�F�𒆐S�Ƃ��������R�}���͂ƑR����ȏ�A���̐��i�͂��̂��Ɣ����R�}�I�ɂȂ炴������Ȃ������B

�@�����������̐��`�h�̌������̂��A���N�ɂ��܂����O�c�@�c���I���ɂނ��Ă̔����R�}���͂̌��W�ƁA�g��𗧌�₳���邽�߂̒n�ł߂ł������B

�@�����Đ��`�h���������Z������̈ꔪ��Z�i������O�j�N�����A����O�c�@�I��������A�g��O�͓��h��w�i�Ƃ��Đ_�ސ쌧��O�悩�痧��₵���B

�@����̓��I����ɂ́A�����R�}�n�̐⏹�F�i�쑽���j�E���ˉ���Y�i�������j�Ƌg��O�̎O�������������A�g��͈��|�I���]����������ɂ͂�����ˉ��ɂ��s��A���I�ƂȂ����B

�@���������R�}�n���͂́A�쑽���𒆐S�ɐ��E�k�������ɂ����Ă�������Ƃ��č������A�k�������`�h�͂͂邩�ɔ�͂ł������B

�@�ꔪ����i������܁j�N�̑���O�c�@�I���́A���{�ɂ�鈫��ȑ励���s�Ȃ�ꂽ���ƂŖ��������A���}�i��Ƃ��A�������{���x�������������́B���}�ɑ���ď́j�Ƃ��Đ��{���ɗ������g��͂�͂藎�I�A���N�O���ɂ͔ނ͖k�������`�h���Ђ���č�������ɓ�����̂ł���B

�@���̍�������͐��{������O�c�@�I���s�k�̂̂��A�����]���ƕi����Y�𒆐S�Ƃ��āA���}�ɑR���邽�߂Ɍ�����������p���}�ł������B

�@�������Ă����Ă͎��R�����̊��̂��Ƃɗ�������k�����̗L�u�������A�������ɉE�X�����A�킸����Z�N��ɂ́g���{�}�h�̖��ɂ��܂鑶�݂ƂȂ����̂ł���B

�@�g��O�͂��̌�A�O�����������{�֕ғ����ꂽ���ƁA�����{��c���ƂȂ������A�ꔪ��l�i�����j�N�O���A�O���яO�c�@�I���ɏo�n���邪�A��͂藎�I�A��N��ܘZ�Ő����������B

�@����A�O�����̋����R�}���͂́A���̌�ċ��������R�}�̒��j�ƂȂ��đ���O�c�@�I���ŏ����������߁A����Ɉꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�̐V���R�}�����ɑ勓���ĎQ������ȂǁA�O�����s�m���悤���Đ��E�Ŋ�����̂́A��͂肵�����Ɏx�z�̐��ɋz������A��������������Ղւƕώ����Ă������B |

���`�h�҂̐l��

�u�k�����S���`�h�K��v���

|

�@�ڊǖ��̔��[

�@�O�����n��͈ꔪ�����i�����܁j�N�ȗ��_�ސ쌧�NJ����ɂ��������A�ʐ�㐅�ɂ�镪����{���̈������Ƃ��Ă��铌���{�́A�ʐ�㐅�Ƃ��̐����ł��鑽����㗬����̊Ǘ��������v�]���Ă����B

�@�����Ĉꔪ�����i������l�j�N�ɂ͋ʐ�㐅���摺�X�̓����{�ڊǂ��A����ɔ��Z�i�������j�N�ɂ͖k�����E��������S�̈ڊǂ���Ă����A��������_�ސ쌧�̔��Ŏ������Ȃ������B

�@�������A���N�āA�������S�������i�~�s�j�ŃR�������҂̉��������ʐ�㐅�㗬�̑�����ɓ�������Ƃ����������N����ɂ���сA�e���ʂɈ����������̋��|���Ђ낪��A�傫����艻���邱�ƂƂȂ����B

�@������@�ɁA�O�����̓����{�ڊǖ��͋}���ɋ�̉����A�Ȍ�_�ސ쌧�m���̎^��������A�����Ȃɂ���Ĉڊǂ͐ϋɓI�ɐ��i����Ă������B

�@�������Ĉꔪ��O�i������Z�j�N�A�_�ސ쌧����ѓ����{�̋���ύX�̐��{�Ă����\����A�������ɑ�l��鍑�c��ɒ�Ă��ꂽ�̂ł���B

�@�������A�ꔪ��Z�i������O�j�N�ɂ́A�k�����S�̗L�u�O�������u�k�������S�NJ������v���s�Ȃ������A����͋g��O�𒆐S�Ƃ���k�������`�h����̂Ƃ���l�X�ɂ����̂ł���A���̂�����ܐl�͕{���w�̎҂ł������B

�@���̓��e�́A�b���S���i���S�������̑O�g�B�V�h�`�����q�Ԃ̊J�ʂ͈ꔪ���ぁ�������N�j�J�ʌ�͗��S�͉��l���������Ƃ̊W�̕������ڂł��邱�ƁA�܂��ʐ�㐅�Ƒ�����̊Ǘ��ɂ��Ă��A�����{�֕ғ����������Ǘ��̕��@�E�葱�����̖ʂŕ֗��ł��邱�ƂȂǂ̗��R����A�����{�ւ̈ڊǂ�v�]����Ƃ������̂ł������B���̂悤�ɕ{���w�𒆐S�Ƃ����k�����ł́A�������瓌���{�ڊǎ^���̑ԓx��\�����Ă����̂ł���B

�@���āA�ꔪ��O�i������Z�j�N�A�O�����̓����{�ڊLjĂ����\�����ƁA�^�ۗ��_���N����A���ꂪ�������Ƃ����ő��R�ƂȂ����B

�@�Ƃ����̂��A�����O�����͎��R�}�̋��łȒn�Ղł���A����𓌋��{�Ɉڊǂ��邲�Ƃɐ_�ސ쌧���̎��R�}���͂̑唼���������ƂƂȂ�������ł���B

�@���̂��������{�ł͉��i�}�n�����|�I�ɋ����A�O�����̎��R�}���͂����̂Ȃ��ɓ���Ɛ��̏ォ��������ڂ��Ȃ��A���̐����͂��ቺ���邱�Ƃ���R�Ƃ��Ă����B

�@�������������A�O�����̎��R�}���͂͂������ĈڊLjĂɔ����A����ɑR������i�}�Ɣ����R�}�n�͎^���ɂ܂�����̂ł���B

�@�܂��n��I�ɂ݂�A�쑽���S�ɔ��Δh�������A�k�����S�Ɛ������S�ł͎^���h�����������B

�@�����{���ɓ���

�@�����{�́u�_�ސ쌧�����k��m�O�S�������{�j�NJ��X�փX���m�v�́v�ɂ��ƁA�ڊǂ̗��R�͂����ς瓌���{���̐������{�Ɗm�ۂ̕K�v������A����ɕt�����ĎO�����Ɠ����Ƃ̉^�A��ʏ�̕ւ���������̂ł������B

�@����̔��Α��̗��R�͂Ƃ����A

�@�@�O�����Ɠ����Ƃ͖���E���������������ƁA

�@�A�������͕K����������ύX�Ƃ������@���Ƃ�K�v���Ȃ����ƁA

�@�B�O������_�ސ쌧���番������ƒn�d�Ōܕ��̈�A�l���Ŏl���̈�̌����ƂȂ�A���ɂƂ��đ傫�ȑŌ��ƂȂ邱�ƁA

�@�C�_�ސ쌧�Ɠ����{�Ƃł͒n���ł̕��S�ɍ�������A�ڊǂ���ƎO�����l���̕��S���d���Ȃ邱�ƁA�Ȃǂł������B

�@����ɑ��Ď^���ґ��̗��R�́A

�@�@�����l��̂������́A�O�����Ɛ_�ސ쌧�̑��̊e�S�Ƃ̊Ԃł����l�ł���A�n���I�ɂϓ����{�ƎO�����͍b�B�X���ɂ����Ă��邩�痘�Q�����ʂ��Ă���A

�@�A�����Ǘ��̌��́A��ɃR�����������������悤�ɁA����ł͈��S�ł��Ȃ��A

�@�B�_�ސ쌧�ɂƂ��ẮA�O��������̎��v�͂��قǑ傫���Ȃ��A�ނ��둽���쎡����̕��S�̕����傫���A

�@�C�n���őS�̂͗��{���Ƃ��卷�Ȃ��A�����ł͂ނ���_�ސ쌧�̕����d���A

�@�D�ŋ߁A�O�����Ɠ����{�Ƃ̕��Y���ʂ̔��W�͒������A�Ƃ��ɍb���S���J�ʈȌ�́A���l���������Ƃ̊W�����ł���A�Ȃǂ̏��_�ł������B

�@�m���ɋʐ�㐅�̐����Ǘ��Ƃ������R�����ł́A�킴�킴�O�����𓌋��{�Ɉڊǂ���K�v�͂Ȃ��悤�Ɏv������̂́A��s�����̒��������W�A�����čb���S���̔����q�܂ł̊J�ʂ́A�O�����ƞj���Ƃ̊Ԃ������������ڂɂ������Ƃ͎����ł��낤�B

�@�����Ĉꔪ��O�i������Z�j�N���A��l�鍑�c��̕�܂���ɂȂ��āA���̎O�����ڊǂ̋c�Ă͏�悳��A�^����O�O�E���Έ��Z�E���Ȍ��ŋc���ʉ߂����B�������ē��N�l������A�O�����͓����{�ֈڊǂ��ꂽ�̂ł���B

�@�O�����ł́A����ɍR�c���đ����̒����Ŗ�������Â��A�ύX�n�挟���Ɩ���@�̂��ߎO���������Ƃ��ꂽ�����{�m���x�c�S�V���ɑ��A�l�X�Ȃ��₪�点���s�Ȃ�ꂽ�Ƃ����B

�@�����̑��̐���

�@�������N�ȗ��A���{�̐B�Y���ƍ�ɂ��肠���ی�̂��Ƃɐ������Ƃ��Ă������{�̎Y�Ƃ́A������Z�N���i�ꔪ���Z�N��j�ɓ���ƁA���C�@�֓��͌��Ƃ���@�B���H�ꂪ���W���A�Ȏ��a�ѓ��̌y�H�Ƃ���A�₪�ďd�H�ƕ���ɂ����Ă��Y�Ɗv�����i�s���A���Y�͔���I�ɑ��債���B

�@�����������{�ɂ�����Y�Ɗv���́A�ꔪ�����i������Z�j�N���ɂ͂��܂�A�����E���I�̗��푈���o�āA���Z���i�����l�Z�j�N���ɂ͂���������������Ƃ����Ă���B

�@�ł́A���̎����̕{���s��ɂ�����Y�Ƃ̏͂ǂ̂悤�ł������낤���B���H�Ƃ𒆐S�ɊȒP�ɂ݂Ă݂����B

�@�����ɂȂ��Ă��{���s��̂����ȎY�Ƃ͂������_�Ƃł���A�Z���̑啔���͔_���ł������B���̔_�����_�Ƃ̂����܂ɏ��Ƃ����ƂȂ݁A���邢�͐E�l�n�����������Ă����_�́A�]�ˎ���ƕς�Ƃ��낪�Ȃ��������A�m�_�H���Ƃ����Œ�I�Ȑg�������P�p���ꂽ�ȏ�A���͂�_�ԗ]�ƂƂ��������t�͖��Ӗ��ƂȂ����B

�@���܂�_���́A�����Ȃ�앨���͔|���邱�Ƃ��A�ǂ�ȐE�Ƃɏ]�����邱�Ƃ����R�ł������B

�@�܂��A�ꔪ�����i������l�j�N�̏�������̏��H�Ƃ��݂�ƁA���Ƃ͎�ޏ�����E�č������\�E������E�َq������E╏����\�E�ݖ�������E�|�ޏ�����E���H�X2�̈�Z�l�A�E�l�͓���������E�H��E���ޓ�E��H��E�A�؈�E�ؔҔ��ƂȂ��Ă���A���H�Ə]���҂̐��Ƃ����A���̐E��Ƃ����A�]�ˎ��㖖���̏�ԂƂقƂ�Ǖς��Ă��Ȃ��B

�@���ɁA���̏�������ق����������������Ăł����������̈ꔪ��Z�i�������j�N�̏��Ə]���҂͉̏E�̕\�̒ʂ�ł���B

�@�����̏��Ə]���҂͈��H�X�W���܂߂Ĉ��l�l�A����ɍH�Ə]���ғl�����킹��ƈ�܈�l�i�ˁj�ł���B

�@�����̓����̌ː��͌O�Z�˂ł��邩��A���H�Ə]�Ǝ҂͑S�̂̓E�܃p�[�Z���g�A�܂�O����ɂ������Ă���B

�@���Ə]���҂̂Ȃ��ł��d�Y�i����j�E���E�r���E��ނ̏����Ɩ��i�܂�j�E�����̒����������A�����ɂȂ��ė{�\�i�悤����j���}���ɕ��y���Ă��Ă��������������B

�@�H�Ƃ̕��́A���Ԏ��i�����������j����7�E���E5�E��������3�E�|�H���Đ���3�E�O����2�E�Ԑ���1�E�S�퐻��2�E�Y����1�E����1�E�H�E1�E���|�t1�Ƃ������悤���ŁA�H�Ə]���҂Ƃ����Ă��A���������������̂�����E�l�ł���B

�@�������𒆐S�ɍ��Ԏ��̐����������̂����ڂ���邪�A���̑��ɂ͖ڐV�����H�Ƃ݂͂�ꂸ�A�����{����ȗ��̔_���̏���������Ă���B |

�������̏��Ɓ@1896 (����29�j�N

|

�@�Ǝ�̑����{����

�@���āA�������ꔪ��Z�i�������j�N�̕{�����̏��H�Ƃɂ��Ă݂�ƁA�����ł͈�ʂ̏��Ə]���҂���l���A�����������A���H�X���A��������A�����čH�Ə]���҂���Z�Z�ƂȂ��Ă���A���킹�ĎO��Z�l�i�ˁj�ɂ̂ڂ��Ă���B

�@�����̕{�����̌ː��͔��O�܌˂ł���̂ŁA���̒��ł͑S�̂̎l�Z�E���p�[�Z���g�����H�Ƃɏ]�����Ă������ƂɂȂ�B |

���{���ق̏h���l����

�i�H���Ǖv�����j

|

�{�����̎�H�Ǝҁ@1826�i����29�j�N

|

����͏��_���ł������������Ɣ�r����Ƃ͂邩�ɍ������H�Ə]�����ƂȂ��Ă��邪�A���̒��ł͂��łɍ]�ˎ��㖖���ɔ_�ԓn�����l�����z���Ă������̂Ǝv���A���̈Ӗ��ł͂��̎O�Z�N�Ԃł��قǑ傫�ȕω��͂Ȃ������Ƃ����悤�B

�@��Z�Z�l���H�Ə]���҂̓���͉E�̕\�̒ʂ��ł���A���̎�ނ̑������Ƃ́A�{�������ӑ��X�̐����̒��S�I�n�ʂɂ��������Ƃ���Ă���B

�@���������̎��̂��݂�Ƃ�͂�قƂ�ǂ���������̐E�l�ł���A�ߑ�H�ƂƂ�Ԃׂ����̂͐����Ȃ��B�@�Ȃ��ł͐�ɏЉ���n�ӎ��F�̊��ň����A�Q���ƁE���ʐ����������ڂ����B |

���̔Q���Ƃ͑吳���ɓ���Ƃ���ɐ���ƂȂ�A�{�����ł͔����ɑ������邪�A���ʐ����͂܂��Ȃ��h�C�c����l�����̗A�����n�܂������ߐ��ނւƌ������B

�@�{�����Ƒ������̈ꔪ��Z�i�������j�N�����̏��H�Ƃ͈̏ȏ�̂悤�Ȃ��̂ŁA�ېV��قڎO�Z�N���o�߂����i�K�ł��A���̌o�ϐ����ɂ͂��قǑ傫���ω��݂͂��Ȃ��B

�@��ʂɂ��̎����̔_���́A�s�s�̋ߑ�Y�Ƃ̔��W�����������ՂƂ��āA������̔��W�̋]���ƂȂ����悬�Ȃ�����Ă����̂ł���A�_�ƂɊ�b��u���Ă����{���s����A���̒i�K�ł͂������鐶���\���̕ω����Ȃ����ڂ��Ă����̂ł���B

�@���������́A���{�̎Y�Ɗv�����قڏI������Ƃ����閾���l�Z�N��ȍ~�ɂȂ�ƁA���{�̗l�X�Ȏ{��̌��ʂ�����A�_���Љ���悤�₭�����ȓ������݂���悤�ɂȂ�A�{�����ɂ����Ă�������Е{����s���͂��߉�Бg�D�̊�Ƃ�������͂��߁A�o�ϊ����͊��������Ă������ƂƂȂ�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|