|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�^

��́@���n�E�Ñ�̕{��

�@�@1�@�{���̂����ڂ� top

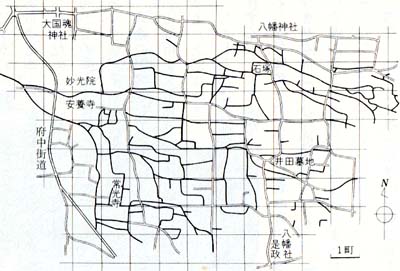

�@���̈ʒu�ƒn�`

�@�����s�{���s�́A�L��ȕ�����̑�n�̓�[�Ɉʒu���A�ʐς͓��E���Z�����L���A�����E���܃L���A��k��Z�E���L���A�������鑽�����싫�Ƃ��A����ɂ��̓��i���s�E�����s�E����s�Ȃǁj�ɂ͈�i���������u�˂������瓌�ւƐ�ɂ����悤�ɂ�Ȃ��Ă���B

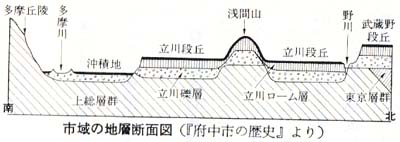

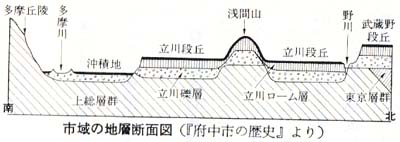

�@�{���s��̒n�`�́A�Â������ɑ�����̍�p�ɂ���Ă���ꂽ�͊ݒi�u�ɂ��A�k�����֊K�i��ɑ傫���O�̕����ɂ킩��Ă���B |

�s��̒n�w�f�ʐ}�i�w�{���s�̗��j�x���j

|

�@�����͕�����i�u�E����i�u�����đ�����̉��ϒ�n�i�͗��Ȃǂɂ���ēy�����͐ς��Ăł������n�j�ł���B

�@���̂��������Ƃ�����������i�u�́A�{���s��ł͖k�[�̕�����n��̈ꕔ���܂܂��݂̂ł��邪�A���̒i�u�ʂ͖k�֎O��s�E������s�E�������s���ʂɂÂ��A�����镐�����n�Ƃ�����L��ȑ�n���`�����Ă���B

�@�s��ł͕W���͔��Z���[�g���قǂł���A�i�u�̊R�̍����i����i�u�ʂƂ̔䍂�j�͈�Z���[�g���قǂł���B

�@���̓쑤�̗���i�u�ʂ́A�s��S�̖̂�O���̓�����߂Ă���A�����ɂ͓��H�E�S���E�������E�H��E�w�Z�ȂǕ{���s�̎�v�{�݂��݂����A�s�̂����銈���̒��S����ƂȂ��Ă���B

�@���̒i�u�ʂ͎s�̐��[�ŕW�����Z���[�g���A�����莵�L���قǓ��̓��[���ŕW���l�Z�m�[�g���ƁA�����瓌�X���Ă���A��k�̕��͓�E�܃L���قǂƂȂ��Ă���B

�@���̕��R�Ȓi�u�ʂŗ�O�I�ɓ��قȒn�`�́A�����ɂ����ԎR�i�����܁A��Ԓ��E�ᏼ���j�ł���B

�@�O�R�E���R�E���R�̎O���i����ՁA�O�̉��j����Ȃ邱�̐�ԎR�́A�����Ƃ��������ŕW�����Z���[�g������A���͂̒i�u�ʂƂ̍��͎O�Z���[�g���قǂł���B

�@���̎R�́A���������u�˂̈ꕔ�ł��������̂��A�Ñ�����₻�̑��̉͐�ɂ�肻�̎��ӂ����������A�Ǘ��u�ƂȂ��Ďc�������̂Ƃ�����B

�@���̗���i�u�̊R�̒����͂����`���m�[�g������A���̉��A�܂�쑤��������̉��ϒn�ł���B���̒�n�͎s��̖�O���̈�����߁A���݂ł͂��̑唼���Z��n�ƂȂ��Ă��܂������̂́A�ȑO�͓s���L���̐��c�n�тł������B

�@�Ȃ��A���̗���i�u�Ɖ��ϒn�Ƃ̊ԂɁA���i�u�Ƃ��鏬�i�u���A�㗬�̗���s���獑���s�ɂ����ĕ��z���Ă��邪�A�{���s���ł͂قƂ�ǔF�߂��Ȃ��B

�@���̗���i�u�̊R���i�n�P�j�ɂ����āA�����Ă͐������̐���n�����z���A���̖L�x�ȗN���͈������ɁA�܂��_�Ɨp���ɗp�����A�����̎ԕ��i����܂������j�n���i������j�ł̓��T�r�͔̍|���s�Ȃ��Ă����قǂł��邪�A���݂ł͂킸���ɐ������u�ځA���{�i�ɂ��Ӂj���꒚�ڕt�߂ɂ݂�����x�ł���B

�@���āA���̂悤�ȕ{���s�̑�n�ɁA������A�ǂ̂悤�ɂ��Đl�Ԃ̂��ƂȂ݂��͂��܂����̂��낤���B�{���s��𒆐S�ɁA���̍��Ղ�ǂ��Ă݂悤�B

�@���Ί�l�ނ̑���

�@��X�̉�����c�����܂����̂��肩����m��Ȃ���������A���̎������ʂɖ��y�펞�゠�邢�͐�y�펞��Ƃ��ł���B

�@�����Ă��̒��b�̎�ƐH�p�A���̍̏W�ɂ���Đ������Ă������y�펞��̐l�X�ɂ��ẮA�ނ�̎�v�ȓ���ł���Ί�̕��z�ɂ��A���낤���Ă��̑��Ղ�m�邱�Ƃ��ł���B

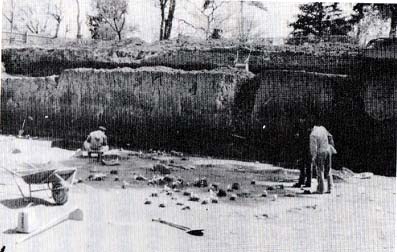

�@���݂܂œ����s���ŏW���I�ɖ��y�펞��̐Ί킪��������Ă���̂́A�������n��N�G���ė����ΐ_���i���Ⴍ�����j����͂��߂Ƃ���͐�ɂ�����n�̉��ӂƁA������i�u�̓쉏�i���Ȃ킿�������R���j��ł���A���������ʂɂ́g�ԓy�h�Ƒ��̂���Ă���֓����[���w�̂����ŁA�����Ƃ��V�������샍�[���w����ł���B

�@���̗��샍�[���w�͒n�\�����ꁛ�Z���`�����O���[�g���̐[���ɂ�����A��ꖜ�N�O����O���N�O�̊ԂɌ`�����ꂽ���̂ƍl�����Ă���B

�@���������Ί�́A�Ε��i�����Ӂj�E�~���i�������j�E�i�C�t�`�Ί�ŁA��w�̐V��������̃��[���w����͍אΊ��듪�킪�o�y���Ă���B

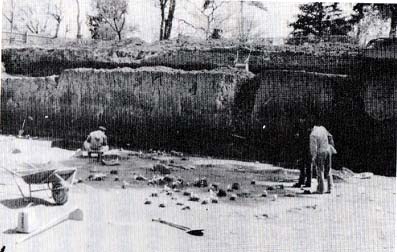

�@�s���ł͌��݂܂łɕ�������i�s���{���a�@���E���ݍ����i���ɂ����j�a�@�쑤�j�A�ᏼ���l�����i��ԎR��Ζʁj�A�{�h�i�قキ�j���꒚���i���{�����Z���^�[�����j�A������ܒ����i�s�s�v�擹�H��E��E����j�Ȃǂ��炱�̎���̐Ί킪��������Ă��邪�A��㔪���i���a�ܘZ�j�N�܌�����Z���ɂ����Ē������ꂽ������ڂ̓s���{���a�@����Ղ���́A��O���N�O�Ɛ��肳��郍�[���w���瑽���̐Ί�ނ���������A���ڂ��W�߂Ă���B

�@�����̐Ί�́A��ł������Ă���ꂽ�e���̐Ί��i�Ő��Ί�j�ŋ��Ί�Ƃ��A���̎�������Ί펞��Ƃ������B

�@�������A�����̐Ί������A�g�p���Ă����l�X�̐����̋�̓I�Ȃ悤���́A�{���s��݂̂Ȃ炸�A���{�S�̂ɂ��Ă��\���ɒm���Ă��Ȃ��B |

���Ί�o�y�̈��

�s���{���a�@����Ղł̔��@���i�B

|

�@���āA�������y��E���Ί�̎���̂̂��A���{�l���y������悤�ɂȂ�͖̂�ꖜ�N�O����̂��Ƃł���B

�@�ŏ��ɁA��ڂ̕��l�̂���y��ő㒏����锈���y��̎��オ�Z�Z�Z�N�Â����A���̓ꕶ����Ƃ��鎞��͈�ʂɑ��n���E�����E�O�E�����E����E�ӊ��̘Z���ɑ�ʂ���Ă���B

�@���̎����ɂȂ�ƁA�鍑�I�Ɉ�Ղ�╨�����l�ɂȂ�A�l�X�̐����̂悤�����A���Ȃ��̓I�ɒm����悤�ɂȂ邪�A�{���s��ł͓ꕶ�̑S���Ԃɂ킽���Ĉ�l�Ɉ�Ղ�╨����������Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@�s��̓ꕶ����

�@�ꕶ����������ɂȂ�ƁA���y�펞�ォ��̉ߓn����E���ēƎ��̔��W�����邪�A�����ɛ��������A�K���I�Ȓ����̌@�肱�܂ꂽ�G���Z�������y����̂͑O���i��Z�Z�Z�Z�`�l�Z�Z�Z�N�O�j�ɂȂ��Ă���ŁA����Ƌ��ɓy��̌`�Ԃ��A��O�p�̐��ꂩ�牮���p�̕���ɕω�����B

�@�����ĒG���Z�����������W�܂��āA�W���Ƃ�����قǂ̂܂Ƃ܂�������悤�ɂȂ�B�����s���ɊL�˂��W�����������̂��A���̎����ł���B

�@�ꕶ�����͒����ɍŐ������ނ����A���{�e�n�ł��т���������W���Ղ���������Ă��邪�A�����n���͔����x�R�[�𒆐S�Ƃ���b�M�n������֓��n�������ɂ����ĕ��z���鏟�⎮�y���i�����u�˂̓�Ɉʒu���鑊�͌���n�̏���Ŕ������ꂽ�y��̗l����W���Ƃ���y��j�̕��z���ɑ����Ă���A�������̒n���������R�x�n�тƂ̖��ڂȊ֘A�ɂ����Ĕ��W�������Ƃ������Ă���B

�@���̒����̈�Ղ���o�y����╨�̓��F�Ƃ��āA�y�@��p�Ǝv����Ő��Ε���A�̎��̕��ӁE�����ɗp����ꂽ�ƍl������ΎM�E������������������Ă���B

�@���̂��Ƃɂ��A�̎��⋅���E�n���s�Ƃ������A���������̋����ɐH�����̑傫�Ȕ�d���������Ă���A�����̉��H�ƒ����ɂ��H���������肳���A�����̐l�����₵�Ȃ����Ƃ��ł������̂ƍl�����Ă���B

�@���������̒n���̓ꕶ����̈�Ղ́A�����̌㔼���s�[�N�ɂ��āA����ɂȂ�ƑS�ʓI�Ɍ������A���̐����l�����R�̍K�ɂ������I�Ȏ�ƐA���̏W����A�C�̍K�ɐ����鋙���ւƕω�����B

�@�����Ĕӊ��ɂȂ�ƁA�����E�C�l���킸���̈�Ղ͂܂��܂��������A�C���A���̕ω��������āA����ꂽ�V�R�����̍̏W�݂̂Ɉˑ�������{�̌��n�Љ�͍s���Â܂���݂���悤�ɂȂ�B

�@���āA�{���s��̓ꕶ����̈�Ղ́A�����𒆐S�ɑ����������ɂ킽���Ă���A�������R���Ɨ���R���ɂ����ĕ��z���Ă���B

�@�܂������̈�ՂƂ��Ă͎ᏼ���ܒ��ڂ̑O�R����i��ԎR�����j������A�Ă����I�Q�Ƌ��Ɋ��R�i����܁j���y�킪�o�y���Ă���B

�@�O���̂��̂͌��݂܂Ŕ�������Ă��Ȃ����A�����ɂȂ�Ɠ������n�g���i���g���j�E�s������w�Z�t���i�{�h���꒚�ځj�E������ځE�������u��A�ځE������ܒ��ڂȂLj�Փ����͑����A�[�����^�̓y�킻���đŐ��Ε��E���V�E���E�ΎM���̐Ί�ނ��o�y���Ă���B

�@����̎��ՂƂ��ẮA�s��n�k�[�̖�삼���̓s���������������i�������O���ځj������A���Z�l�i���a�O��j�N�̒����Ō�������̒G���Z�����Ɗ�̐Αg��\����������A�x�V���h���Ƃ�����y��A�����Ė����Ε����̐Ί�ނ��o�y���Ă���B

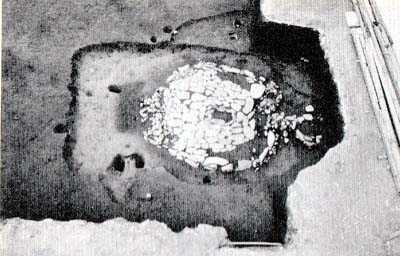

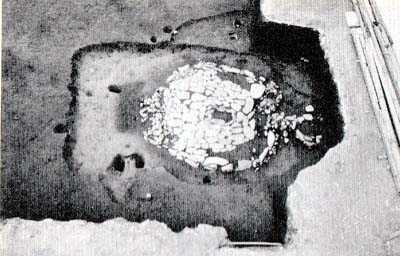

�@�܂����������{���w�����i�������u�꒚�ځj����͎s���ŏ��߂Ă̌�������i��l�Z�Z�Z�N�O�j���~�ΏZ�������قڊ��S�Ȍ`�Ŕ�������Ă���B

�@�Ȃ��ӊ��̈�Ղ́A���̂Ƃ���s������͔�������Ă��Ȃ��B |

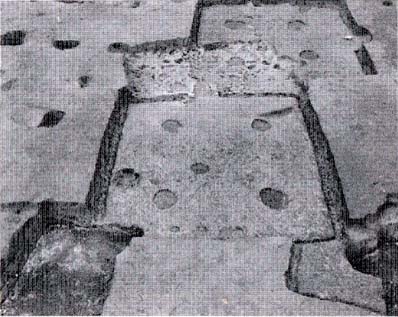

�~�ΏZ�����@�ꕶ����̒G���Z��

�i�������u�꒚�ځj

|

�@�s�斢�����̖퐶���

�@�I���O�O�Z�Z�`��Z�Z�N����A���傤�Ǔꕶ�ӊ��ɑ������鎞���ɑ嗤����`����ꂽ���c���_�Ƃ���b�Ƃ��A�S��E���������i�I�Ȗ퐶�������k��B�ɏo�������B

�@���̐V�����_�k�����ɂ��A�ꕶ�ӊ��ɂ����Â܂��Ă����̏W���S�̐����͑ŊJ����A���{�̎Љ�͐V���Ȓi�K�ւƓ������B

�@���̕����́A�퐶���y��ɂ���đ�\����A�k��B���璆���n���ɂ����鐼���{��тɋ}���ɓ`�d���邪�A�֓��n���֔g�y�����̂͂��Ȃ�x��A�퐶����������̏��ߍ��ɂ�����I���O�ꐢ�I���ł������B

�@�����s���ɂ����Ă������̌㔼�i�I�����Z�Z�`��܁Z�N����j�ɂȂ�ƁA�r��⑽����̉��ϒn�ɂ�������n��Ȃǂɓ_�X�Ɩ퐶�̏W�����݂���悤�ɂȂ����B

�@�����W���́A���������n��ɒG���Z�������āA��n�̉��̎��n���J���Đ��c�k����c���A�L�˂��W�������Ȃ��Ȃ��A���̎���̐l�X�����c�_�ƂƋ��ɓꕶ����ȗ��̎�E���������킹�s�Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B

�@���̂悤�Ȗ퐶����̏W���́A�����n��ɂ����Ă��A�F�Ö��i�����j��ՁE���c�i�Ȃ����j��ՁE�D�c��Ղɑ�\����锪���q�s��𒆐S�ɁA���c�s�E����s�E���z�s���ɂ��̈�Ղ��m�F����Ă��邪�A�{���s�ł͂��܂̂Ƃ��딭������Ă��Ȃ��퐶����́A�O���I�̌㔼����l���I�̏��߂ɂ����ČÕ�����ւƈڍs����B

�@�O����~���ɑ�\����鏉���̌Õ��́A��a����̌��Ђ̃V���{���ł���A���̐��͐L���Ƌ��ɒn���ւ��`�d�����ƍl�����Ă���B

�@���łɖ퐶����ɂ͍a���߂��炵�����K�͂ȕ����i���`���a��Ȃǁj������ɂ����Ă������A�����{�ɔ����������̑�K�͂ȌÕ��i�y�����������Ēz�������ˌÕ��j�́A�l���I�㔼����ܐ��I�͂��߂ɂ͊֓����瓌�k�암�ɂЂ낪��A�e�n�ɌÕ����o������B

�@�������̏��Õ�

�@��֓��ł����Ƃ��Â��Õ�������ꂽ�̂́A���͐쉺���̕��˕t�߂Ƒ����쉺���̉��l�s���g�A����ѓs����c��c�����z�t�߂ł���A�����̌Õ�����͐쉺���̉��ϕ���̔_�Ɛ��Y�͂̔��W��w�i�Ƃ��Ăł������̂ł��邱�Ƃ���Ă���B

�@�����ċ���ȌÕ��̏o���́A���̒n�ɋ���Ȍ��͂�L����x�z�҂����݂������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�@�����̌Õ��́A�����쉺���̑�n��𒆐S�Ƃ��āA���̏㗬�Ɛ��ɂ����ƒn��A�r��̒�n�i������j�A���i�`��j�Ə����i�䓌��j�̊e�n�ɓ_�݂���B

�@���̂��������여��̌Õ��́A��c��c�z�̖H���R�Õ��i�l���I�㔼�E�S����Z�Z�m�[�g���j�ƖC�b�R�Õ��i�ܐ��I�O���E����j�̗��O����~���𒆐S�Ƃ���Ќ���Õ��Q�A���c�J��쑽�����̊쑽���Õ��Q�A����ɂ��̏㗬�̍��]�Õ��Q���悭�m���Ă���B

�@����ɂ����̂ڂ��Ē�����ł́A����s�Ɏ��b�ˌÕ��Q�A�H��s�ɐ��ˉ��Õ��Q������A�x���̐�여��ɂ͑����s�a�c�Ɉ�גˁE�P��ˌÕ��A���̑Ί݂̓���s�����@��̌Õ��Q��������B�����̂����l�`�ܐ��I�̏����̌Õ��͂������������ɂ���A��������̂ڂ�ɂ��������K�͋T�������A�������V�����Ȃ��Ă���B

�@�{���s���ł͑�K�͂ȌÍ��݂͂�ꂸ�A����i�u�쉏�������q���E�V���ˁE�R�����i�Ƃ��ɕ��~���꒚�ځj�A����i���D���O���ځj���̕���Ǝv����˂�������̂́A���̔N���푒�ғ��͕s���ł���B

�@�Ȃ��A�s������قɂ́A�����č��S�핐���~�ݍH���̂����A���~�i�Ԃ��j���꒚�ڂ̒˂���o�y�����Ɠ`������S���̒����ܐU����������Ă��邪�A�����͂��̗l������݂ČÕ��������̌㔼�̂��̂Ɛ��肳��Ă���B

�@�܂��ŋ߂̔��@�ŁA�s�������̔�����n��ł��Õ��̑��݂��m�F����Ă��邪�A������������I����̏��K�͂Ȃ��̂ł���B

�@���̂悤�ɓꕶ�ӊ�����퐶����ɂ����Ĉ�Ղ��S���݂��Ȃ������{���s��ɂ́A�Õ�����ɓ����Ă���K�͂ȌÕ���W���Վ��݂�ꂸ�A�₪�Ď����I�㔼�ɂ͕������̒��S�ƂȂ邱�̒n���A���{�ݒu�ȑO�͂ނ�����͂��J���̂����ꂽ��翂Ȓn��ł��������̂Ɛ��@�����B |

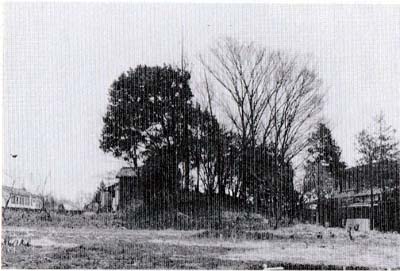

���q�ˁi���~���꒚�ځj

|

�@�@2�@�����̍��{ top

�@��������

�@���{�̎Љ�͎O���I����l���I�ɂ����ČÕ�����ɓ��邪�A���̍��ɂȂ�Ɗe�n�ɑ����̓y�������o�����A�����̂����L�͂Ȃ��̂͑��̏��������]���A�n��̎x�z�҂Ƃ��Ă̒n�ʂ�z���Ă������B

�@���������n���̎x�z�҂������A��a����̐��͂��Z������ɂ�Ď���ɕ������Ă��̎x�z���ɓ��������A�ނ�̒n���̎Ƃ��Ă̒n�ʂ͏]���ǂ���݂Ƃ߂��A������Ƃ��Ēn��̐l���̏�ɌN�Ղ��Ă����B

�@���̂悤�ɁA��a�B��ɕ������A���̒n�ʂ��݂Ƃ߂�ꂽ�n���̏������̎������i���ɂ݂̂�����j�ł���B

�@�������������̎x�z����̈����͂�g�N�j�h�Ƃ��邪�A�����͂̂��̗��ߐ����́g���h�̒��ɎO����l�܂܂����x�̋K���̏��������̂ł������B

�@�̂��ɕ������ƂȂ����n��ɂ́A�w��㋌���i�����j�{�I�x�Ƃ����L�^�̒��́u�����{�I�v�Ƃ����ꊪ�ɂ��A�َu�i�ނ����j�����E���h�i�ނȂ����j�����E�m�X�v�i�����ԁj�����̎O�����������Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

�@���������h�����̖��͂��̖{�݂̂ɂ݂��A�w�Î��L�x�w���{���I�x�����āw�Ì�E��x�Ƃ��������̏����ɂ͑S���݂��Ȃ��B

�@���̂��Ƃ���A���h�Ɲَוv�͂ق�炢����̂��̂ŁA����܂��ďd�L���ꂽ���̂ł��낤�Ƃ���ӌ����L�͂ł���B

�@�������A�剻�ȑO�̕������̌Õ��̕��z�Ƃ��̕ϑJ����݂āA���̗��҂�ʂ̂��̂ƍl����ӌ�������A����ɂ����Ȃ����ׂ��_�������B

�@�Ƃ����̂��A���������ő�^�Õ������W���Ă���Ƃ���́A�`���i����j��Õ��Q�𒆐S�Ƃ��������쉺����ƁA�k���̍���i�������܁j�Õ��Q�𒆐S�Ƃ����r�쒆����ł���A�O�҂����h�����A��҂��َu�����̂��ꂼ�ꕭ��Ɛ��肳��邩��ł���B

�@�܂��w���{���I�x�����i����j�V�c���i�ܓ�l�j�N�̏��ɂ́A���������}�����g��̓����̏��n�i�����j����і�N�i���݂��̂��݁j���F�ƌ���Ŏg���|���A�����̒n�ʂ�D�����Ƃ������A�g�傪��a����ɑi���A���̗͂ɂ���ď��n�����|���č����̒n�ʂ���������A�g��͂��̕ԗ�Ƃ��ĉ����i�悱�ʁA�����j�E�k���i�k���j�E���X�i���ЁA�����j�E�q���i���炷�A�v�ǁj�̎l�����̓ԑq��Ɍ��サ���Ƃ����`�����L����Ă���B

�@���̊}�����̍����n�͍�ʌÕ��Q�ɋ߂������i�����̂��j�s�}���ł���A����Ɍ��サ�������E�k���E�v�ǂ̓ԑq�͂�������앐���̑����여��ɂ���A�{���͏��n�̎x�z�n�ł������Ǝv����Ƃ��납��A���k���̒����n����ʂɂ��āA��͂蕐���ɂ͓�k��̐��͂��Λ����Ă������Ƃ����@�����̂ł���B

�@���́u���ՋI�v�̓`���́A��k�����̐��͂̑Η����A��a����ƌ��}�����g��ɑ�\�����k�����̐��͂̏����ɋA���A�������̂��������̑唼���k�����̍����ɂ���ē��ꂳ�ꂽ���Ƃ��Ӗ�������̂Ɖ��߂���Ă���B

�@���̂��Ƃ͂܂��A��k�����̌Õ��̐���������قڗ��Â�����B���Ȃ킿�A�H���R�E�T�b�R�E�����͑�ˁE�������R���̌Õ��ɑ�\����鑽���쉺����̌Õ��Q�́A�ܐ��I�O�����s�[�N�Ƃ��Čܐ��I�������ɋ}���ɐ������݂���̂ɑ��A�k�����ł͋t�ɂ��̍�����Õ������剻���A�Z���I�ɓ���ƕ����ő�̍s�c�i���傤���j�s��q�R�Õ������܂�A�����I�O���܂ň���������ȑO����~�������c�����̂ł���B

�@�����������S���싽

�@�Z���I���玵���I�O���̓��{�́A��a����ɂ��S���x�z�����������B�����ꂽ���̂́A��������ł̏������J�̑Η��A���N�����ł̐V���i���炬�j�̐i�o�ɔ������ۊW�ً̋ٔ��������āA�������Â����B

�@�����������ŁA�����̉��v��ڂ����Ă�������Z�i�Ȃ��̂������j�c�q�ƒ��b�����i�Ȃ��Ƃ݂̂��܂���j���𒆐S�Ƃ����l�X�́A�Z�l���i�剻���j�N�h�䎁��œ|���A�V�c�𒆐S�Ƃ��钆���W���I�Ȋ������Ƃ̎����ɒ��肵���̂ł���B

�@���̐V���Ƃ̖͔͂Ƃ��ꂽ�̂��������@�i�����j�E���i�Ƃ��j�̗��ߐ��x�ł������B

�@���̂�����g�剻�̉��V�h�Ȍ�A���n��������{���O�Ƃ��A���Ȃ̒��������A���S���̒n�����x�A�d�f���i���悤���傤�j�̐Ő����̐����������߂��A���Z���i��j�N�ɂ͑�߂����肳��A���ߐ����Ƃ͂قڊm�����ꂽ�̂ł���B

�@���̈�A�̉��V�ɂ��A�S���͐V���ɘZ�Z�̍��ɋ敪����A���̉��ɂ͌S�i������j�A�S�̉��ɂ͗��i���ƁA�̂��ɋ��Ə����j�Ƃ����n�����x���݂���ꂽ���A���̉ߒ��ł����Ėގu�i�ނ����A���h���܂ށj�E�m�m�v�i�����ԁj�������̎x�z�����n�����������A�V����������̍��a�������B����͌��݂̓����s�ƍ�ʌ��̂قڑS��A����ɐ_�ސ쌧�̉��l�s�E���s���������n��ɑ�������L��Ȃ��̂ł������B

�@���Ă��̕������������됬���������͖��炩�ł͂Ȃ����A�j���̏�ł́w���{���I�x�V���V�c��O�N�i�Z���܁j�̏��Ɂu�������v�Ƃ݂���̂��͂��߂Ƃ�����B

�@���������̎��ӏ����̗Ⴉ��݂āA�剻�̉��V���炳�قlj�����ʂ���ƍl������B

�@�܂������́A�����u�َu�v�Ə����A�̂��Ɂu�����v�Ƃ��������ɂ��炽�߂����̂Ǝv���A���̓ǂݕ����ޗǎ���́w���t�W�x�ł́g���U�V�h�ł��邪�A��������́w�a�����x�ɂȂ�Ɓg���T�V�h�Ɛ����ɂȂ��Ă���B

�@�Ñ�̕������́A�������E��E���E���̎l�����Ƀ����N�Â����������̑卑�Ɋi�Â����Ă���A�������㒆���ɂ���ꂽ�w���쎮�x�Ƃ����@�ߏW�ɂ��ƁA�������̌S�͓��S�𐔂��邪�A����͗������̎O�܌S�ɂ��S���ł͑��ʂł���B

�@���̂�������S�͎���Z�i��T��j�N�ɁA�܂��V���i���炬�j�S�͎��ܔ��i�V����j�N�ɂȂ��ĐV���ɐݒu���ꂽ�S�ŁA�����͂Ȃ������B

�@�Ȃ��암�̓����s�Ɛ_�ސ쌧�n��ɑ�������S�ɂ��Ă݂�ƁA�����S�ɂ͊쑽���E���]�i���܂��j�Õ��Q�A�`���i����j�S�ɂ͉`����Õ��Q�A�L���i�Ƃ��܁j�S�ɂ͎ŊێR�����̌Õ��Q�A�k���i�����ςȁj�S�ɂ͓��g�i�Ђ悵�j�E�����Õ��Q�A�s�}�i���j�S�ɂ͈�גˌÕ��Q�A�����ċv���i���炫�j�S�i�v�NJ�j�ɂ͛�q�i�����҂�j��E�剪�쒆������̌Õ��Q�Ƃ����悤�ɁA���ꂼ��Õ��Q���݂��A�����c���������̂����Ă̎x�z�̈悪�A���̂܂ܗ��ߐ��̌S�ւƈڍs�������Ƃ��w�E����Ă���B

�@���̌S�͂������́u���v�ɂ���č\������Ă������A���̗��͓ޗǎ���̎�����i��T���j�N�Ɂu���i���Ɓj�v�Ƃ��炽�߂�ꂽ�B

�@�����S�ɂ́A����E����E���k�E����E�V�c�E�����E�C�c�E�ΒÁE���]�E���c�̈�Z��������A�{���s��͂��̂������싽�ɑ��������̂ƍl�����Ă���B

�@�܂��e���ɂ́A����܂ł̒n���̍����ł����������ɑ���āA�������獑�i�Ƃ���n���������������������s�������A�卑�ł��镐�����̍��i�ɂ́A�����ł�����i���݁j����l�A�����ł�����i�����j����l�A���̉��ɑ坁�i���傤�j��l�E������l�A����i������j��l�E���ڈ�l�̎l�����ƁA����ɏ��L�ł���j���i�����傤�j�O�l���C�����ꂽ���A�ق��ɍ����m�⍑��t���h�����ꂽ���̂Ǝv����B

�@�����Ă����Ă̍����N���X�̒n�������́A�S�̖�l�ł���S�i�ɔC������A���i�̉��ŌS�̎x�z�ɂ��������̂ł���B

�@���{�ƍ���

�@���̂悤�Ȓ�������h�����ꂽ���i��������������������i���Ɂi�������j�Ƃ������j�ł���A���̍����̏��ݒn�Ƃ��Čv��I�Ɍ��݂��ꂽ�s�s�����{�ł���B

�@�]���č��{�͈ꍑ�̒��S�ł���A�����ɂ͂��̒n���̍s���E�R���E��ʁE�@���E�����Ȃǂ̏��@�\���W�����Ă����B

�@���t�̉̐l�唺�Ǝ��i�����Ƃ��̂₩�����j���z�����i�x�R���j�̍��i�Ƃ��Ă��̍������u��N�̉��̒���v�Ƃ��������悤�ɁA�����͂���Βn���̒���ł���A���{�͂��̍��̓s�Ƃ������ׂ����̂ł������B

�@���̂悤�Ɉꍑ�̒��S�ł��鍑�{�́A�������������Ē����Ƃ̘A���̏ォ����A��ʂ̕ւ̂悢�n�ŁA���������Q���̂�����̂Ȃ������̒n�ŁA�w��ɖh���I�Ȓn�`��w������ʂ̒n����ꂽ�B

�@�܂����{�̌o�ϓI��ՂƂȂ�엀�ł悢���ϕ�����Ђ����A�c��ȕ����̗A���̂��߂̉͐�ɂ̂��n���I�肳��邱�Ƃ����������B

�@���ĕ����̍��{�͑����S�̕{���ɒu���ꂽ�B�{���̒n�͒n���I�ɂ͕������̒��S����͉����͂���A��������ɕ��Ă���B

�@�܂������������͓��R���ɑ����Ă�������A�s����̊����͐M�Z���i���쌧�j�����썑�i�Q�n���j�ɂ�����A��������k������쉺���ĕ{���ɒB���A�Ăѓ�������k�サ�ĉ��썑�{�i�Ȗ،��j�������Ƃ������H�ł���A��ʘH�Ƃ��Ă͑�ϕs���R�ł���A�͂Ȃ͂��s�ւł��������B

�@����͍��{�ݒu�ɂ������āA�������܂��B�R���鐨�͂������Ă����k�����̋������̍����n������A��������ԑq���ɂ�蒩��̐��͂��}�A����Ă����앐���̑����̒n��I�сA�����͂ɂ킸��킳��邱�ƂȂ����{���o�c���A�����ɖk���E���������̔ɉh��D���A�������̐��͂��������Ƃ��闥�ߐ��{�̂˂炢�ɂ����̂ƍl������B

�@���{�̌`�Ԃɂ��Ă͖��ĂȋK��͂Ȃ��A���킵�����Ƃ͕s���ł��邪�A�S���e�n�̍��{�̒����������ނɂ�A����ɂ��̊T�v�����炩�ɂȂ����B����ɂ��ƁA���{��͘Z���Ȃ��������l���i�꒬�͖��Z��m�[�g���j���x�������A����͈꒬���Ƃ̐��R�Ƃ�����Ֆڏ�ɋ�悳��Ă����i��V���j�A���̒����̖k�Ȃ�������̕����ɓl���قǂ̍����悪�ʒu���A���̋��͐��H��y�ۂɂ�葼�Ƌ���Ă����Ƃ�����B

�@�R�����h�{�s�̎��h���{�Ղ́A���������s�s�v���������܂Ɏc�������Ȃ���ł���B

�@�܂����{�̒��S���Ȃ�������ɂ��ĐS�ߔN���@�����������݁A�ߍ]���{�i���ꌧ��Îs�j�E���ˍ��{�i���挧�q�g�s�j�E���썑�{�i�Ȗ،��Ȗ؎s�j�E�o�_���{�i���������]�s�j���A���X�Ƃ��̈�\�����炩�ɂȂ����B

�@�����̂����A�����̖k�ǂȂ�̉��썑�{�ɂ��Ă݂�ƁA���{��͔����Z���[�g���i���j�l���Ɛ��肳��A���̒��S���̒z�n�����߂��炵����Z���[�g���l���̕~�n�ɍ����̌����Ղ��������ꂽ�B

�@�����̌��ʁA���̒������ɑO�a�i��Z�E�l�m�[�g���~�チ�[�g���j�A���̓��������ɘe�a�i�܁E�l���[�g���~�l�l�E�����[�g���j�A�O�a�̓�[�ɓ���i�O���[�g���~��E�Z�m�[�g���j���z�u����Ă������Ƃ��m�F���ꂽ���A�O�a�̌���i�k���j�ɂ���K�͂Ȑ��a�̌����Ղ�������̂Ɛ��肳��Ă���B

�@�܂��ߍ]���{�ł��قړ��l�Ȍ����z�u�̈�\�A����������Ă���A�������������@�i����̎~���j�`���Ƃ��錚���̔z�u�������̕W���I�ȃp�^�[���ł͂Ȃ��������Ɛ��@����Ă���B

�@���������̏��ݒn��

�@���č��{�ƍ����̈�ʓI�ȍ\���͈ȏ�̂Ƃ���ł��邪�A����ł͕������̏ꍇ�A�����͕{���s��̂ǂ��ɂ������̂ł��낤���B

�@���������g�{���h�Ƃ������̎��́A�g���{�̒��h�Ƃ����Ӗ��̈�ʓI�Ȍ��t���A�������㖖��������n�����������̂ŁA�{���s�̗��j�ɂƂ��ĕ������{�̉𖾂́A�s�����̂��̂̔��˂ɂ������傫�ȉۑ�ł���B

�@���̂��߁A���{�̒��S�ł��鍑���̏��ݒn�ɂ��ẮA���݂܂ŗl�X�ȗ��ꂩ�琄�肪�s�Ȃ��Ă������A���̎�Ȃ��̂͂��̌܂����ł���B

�@�@��a�n�i�{���꒚�ځj�|���S�앐���{���{���w�����̑�n�B

�@�A�؋{�i�В��ځ`�{���꒚�ځj�|�s����O���w�Z�t�߁B

�@�B�����i�{���ځ`�O���ځj�|�卑���_�Ћ����Ƃ��̓�����сB

�@�C�������i�В��ځj�|�����@�����������B

�@�D���q�i���D���O���ځ`���~���꒚�ځj�|���������{�͌��w�����̑�n�B

�@�����͎�Ƃ��Ēn���E�n�`�A�����ďo�y�i�����v���Đ��肳�ꂽ���̂ŁA�����������I�ȍ�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���̌�A��㎵���i���a�܁Z�j�N�����ɕ{���s��Ւ�����������āA�Ȍ㐸�͓I�Ȕ��@�������s�Ȃ��A�����̍����̈ʒu�ɂ��Ẳ𖾂��傫���O�i���邱�ƂƂȂ����B�܂��O�L�܂����̂����A�@��a�n�ƇA�؋{�́A�����̗��n�Ƃ����_����s�K���ƍl�����A�c��̇B�C�D�ɂ��Ď��X�������s�Ȃ�ꂽ�B

�@���̌��ʁA�C�������ƇD���q�n�悩��́A���ꂼ�ꑽ���̒G���Z��������Ƃ��錚��������������A�������̓y��E�S�퓙�̏o�y���݂����A�����炵�������̈�\���m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A�B�����n��ɂ��ẮA��㎵�Z�i���a�܈�j�N���玵���i���a�O�j�N�ɂ����A�卑���_�Ћ����Ƃ��̓����̍����Ďl�����̒������s�Ȃ��A�ޗǁ`��������̌@���������������������o����A���т��������z�ڊ���塼�i����A�y�������߂ďĂ������ނ̈��j���o�y�����B

�@�����Ă����̂����̐����͋K�͂��傫���A�ꕔ�ɂ͑b���i�������j��y�d�i�ǂ���j�炵�����̂�L������̂�����A�L�͂Ȋ��ɂ̌������Ɛ��肳�ꂽ�B

�@�܂����̋��ɂ͓ޗǎ���㔼�ȍ~�A�l�̏Z��ł���G���Z�������݂�ꂸ�A���������_������A������������Ƃ��Ċm��������邱�ƂɂȂ����B

�@�������A�������͋����n��̂����ꕔ�ɂ������A�����̔z�u�⒡��͈͓̔��̂��킵�����Ƃ͂��܂��ɕs���ł���B

�@����̒������҂���邪�A��������n���s�X�n�̒������Ƃ������������A���̉𖾂ɂ͑����̍���\�z�����B

�@���{�ɂ͍������̏����ɂ̂ق��A�l�X�̕t���{�݂�����A���݂ł͂���炪���{�𖾂̑傫�Ȏ肪����ƂȂ��Ă���B |

�����̈ꕔ�Ɛ��肳����\

�卑���_�Ќ�������~�n

|

�@�����̂����d�v�Ȃ��̂Ƃ��āA�܂��������ƍ��������邪�A����ɂ��Ă͕ʂɍ������炽�߂ďq�ׂ悤�B

�@�܂������A���������ɂ܂��Ă������_���ꂩ���ɍ��J�����y���i��������A��Ёj�����ĘZ���{�́A�卑���_���i�{���O���ځj�Ƃ��Č������Ă���A���{�����{���������ڂɒ������Ă���B

�@���̂ق��A��Ƃ̎����Ƃ����҂̉����i�����傤�j���Ȃ��߂邽�߂̌����̐��s�Ƌ��ɐݒu���ꂽ���Ђ��卑���_�Ђɍ��J����Ă���A���{�̐���Ƒq�ɂ̌����܂���o�i����₭�j�Ђ͖{���ڂ̒؋{�Ɛ��肳��A���ɂ̌����̎��_���܂�Ƃ��������i���ケ���j�_�Ђ́A���ݑ卑���_�Ћ����ɖ��ЂƂȂ��Ă���{�T���i�݂�̂߁j�_�Ђ��ƍl�����Ă���B

�@���̂悤�ȏ@����̎{�݂̂ق��A�����̊w�Z�ł��鍑�w�A�R���{�݂ł���R�c�A�����Đ������̑q�ɓ������������̂Ǝv���邪�A�����̏��ݒn�͂킩���Ă��Ȃ��B

�@����������

�@�剻�̉��V����قڈ�Z�Z�N�قnjo�߂��������I�̑O���ɂȂ�ƁA���̍������Ȃ����ߑ̐����悤�₭�����Â܂���݂��A�V���̍��ɂ͑�n�k�E���u�E�Q�[���̍Јق��������A�Љ�s�������債�A���l�Z�i�V���\��j�N�㌎�ɂ͓����L�k�i�Ђ���j�̗����N���āA����̓��h�͒��_�ɒB�����B

�@����������̂��Ɛ����V�c�́A���썑�Ƃ̋����ł��镧����S���ɂЂ�߁A���Ƃ̊�@���~�����ƈӐ}���A���l���i�V����O�j�N�����������̏��i�݂��Ƃ̂�j���o���A�����Ƃɑm���Ƃ��ċ������l�V���썑�V���A�Ƃ��Ė@�ؖōߔV���̌����𖽂����̂ł���B

�@�����̍������̈�Ղ́A�{���s�̒��S��������L���قǖk�̍������s�������ڂɂ���B

�@�������̏ꍇ�A�m���E�������ɓ�ʂ��ĕ��сA������Z�Z���[�g���A��k�܌܁Z���[�g���Ƃ����L��ȓy�n���悵�Ă��邪�A�m���̎���͂��̒����k���ɖ�O�����l���i��O���܃m�[�g���l���j�A�̎���͓쐼�ɂ���Ė�O�����l���i��O���܃��[�g���l���j�̑傫���������Ă���B

�@��ʂɁA�����m���̎���͓l���Ƃ����Ă���̂ŁA�����̑m���̎O�����l���Ƃ����K�͔͂j�i�̑傫�������Ƃ����悤�B

�@�m���̉����i�����j�z�u�́A����E����E�����E�u������k�꒼����ɕ��сA���̍��E�ɑm�V������A |

�������������i�������s�������j

|

����ɗ���ē������邢���铌�厛���ł��邪�A��Ƌ����E�u�������Ԓ��������A����̒��S�������Ȃ萼�ɂ���Ă��邱�ƁA�����ē�����������Ђǂ�����Ă��邱�Ɠ������قȓ_�Ƃ�����B

�@����Ɏ���̔w��ɂ���i��������̈ꕔ�Ƃ��Ď�肱�܂�A���̒i�u��ɖk�@�Ƃ����f���݂����Ă��邱�Ƃ����F�ƂȂ��Ă���B

�@�܂����̍�����������́A���݂܂ł��т��������ʂ̕z�ڊ�����������Ă��邪�A���̌��ۊ��⌬�����̕��l�̎�ނ��L�x�ŕω��ɕx�ނ��Ƃ́A�ޗǎ���̎��@�̂����ł����Q�ł���A�Ȃ��ɂ͍�����S�ρE�V�����̖��炩�ɓn���l�̊��H�̎�ɂȂ�Ǝv������̂��������݂��������B

�@����ɌS���E�����E�l�������w������������A�����肵�����������������Ƃ����̍������̓��F�Ƃ���Ă���A�������������ɑ��݂�����Z�S�̂��ׂĂ̌S���̊�����������Ă���B

�@�����̎����́A�S���ł��ő�K�͂������̕������������A�����̓n���l�̋Z�p�A�����č�����Z�S�̖��O�̕x�ƘJ���͂������Č������ꂽ���Ƃ����̂ł��낤�B

�@���{�̒����Ɛ���

�@��㎵���i���a�܁��j�N�����A�������{�̉𖾂Ƃ����傫�ȖړI�������āu�{���s��Ւ�����v�����������B

�@�ȗ��A�ӗ~�I�Ȕ��@�������s�Ȃ��Ă��邪�A���݂܂Ŏs��̒n������A�G���Z���������Z�Z���A�@�������������܁������o����Ă���B

�@���̒G���Z���͍��{�ɋ��Z�����ʏ����̏Z���A�܂��@���������͂��̑啔���͊��Ɏ{�݂ł���A�ꕔ�͏㋉���l�̏Z���ƍl�����Ă���B

�@���̂悤�Ȃ��т���������\�́A��Ƃ��Đ��͍������i�В��ځj�����̒J����A���͍��{�����{�i�������ځj���������܂ł̓�����Z���i���E���L�����[�g���j�A�k�͍��ʂ肩���͕{���R���܂ł̋㒬�i���L�����[�g���j�̋��ɕ��z���Ă���B

�@���������̈�Z���~�㒬�Ƃ������S�̂����{��Ȃ̂��A���邢�͔����l���قǂ̍��{�悪����A���̊O���ɒ����݂��Ђ낪���Ă����̂��A���݂̂Ƃ��떾�炩�ł͂Ȃ��B

�@�n�ʂɑb��u�����A���ڌ����@���Ē��𗧂Ă�@�����������́A����܂ł̒����ʐς���l����ƁA�S�̂ł͐��瓏�ɂ��B������̂Ɛ��肳��Ă���B

�@�傫�������͖�Z���[�g���~��Z���[�g���i�O�ԁ~�܊ԁj�A���������͓̂�E�܃��[�g���~�l�E�l���[�g���i��ԁ~��ԁj�قǂł���A�����Ƃ��������͎̂l�E�܃��[�g���~�����[�g���i��ԁ~�O�ԁj���x�̋K�͂̂��̂ł���B

�@�܂��n�ʂ��܁Z�`��Z�Z�Z���`�قnj@�肳���ď��ʂƂ��锼�n�����̏Z���ł���G���Z�����́A�傫�����̂Ŗ��[�g���l���A���������̂Ŗ�[�g���l���قǂł��邪�A�O�`�l�m�[�g���l���ŕǂɈ�̂��܂��i�}�j�����`������ʓI�ł���B

�@�����̐l�X�̎g�p���Ă������̂Ō��݂܂Ŏc���Ă�����̂̑啔���͓y��ނł��邪�A�Ђɂ����Ă��̂܂ܕ��u���ꂽ�Z������������̏o�y�i���猟������ƁA�����̈ꌬ���̎g�p�m��́A���P�i���߁j��A�ϐ��i�ɂ����j�p�P��`�O�A���i���A�o�`�̐H��j�܁`�Z�Ƃ����̂����ʂł������悤�ł���B

�G���Z���� �G���Z���� |

�܂��܂�����ˁi�����j |

�@���̂悤���G���Z�����́A���{��S�̂ł͐������ɂ̂ڂ�Ǝv���邪�A����͎O�`�l�Z�Z�N�Ԃɂ킽���Č��Ă�ꂽ�����ł���A�ꎞ���ł͐��猬�ƍl�����A�Ő����̕������{�̐l���͊T�Z�ł͂��邪�ꖜ�l���������̂Ƒz�肳��Ă���B

�@�Ȃ��A�����꒚�ڂ���́A�����ނ�̌`�������g�܂��܂�����ˁh����������āA�Ñ㍑�{�̏Z���̐����̈�[���m���邱�ƂƂȂ����B

�@���̈�˂͑ѐ��w�̋߂��܂Ń��Z����ɂ���Ă����A�����ŕ��`�̈�˘g�̂Ȃ�����n�����ڂ����̂ŁA��˘g�͓�d�ؘ̖g����Ȃ�A�J�������ڈ�˂̂Ȃ��ɓ���Ȃ��悤�ɍH�v����Ă����B

�@���̈�˂͕�������̏����ɊJ�킳��A���̌㔼�ɂ͂��łɖ��߂��Ă��܂������̂ƍl�����邪�A��������Ă�E���E�����E�Z�ȂǓ�Z���������A���̎�q�A���E�L�E�������̍��A����Ɂg���h�Ɩn�����ꂽ�y��Ȃǂ��������ꂽ�B

�@�𗢒n����

�@���āA�Ñ�̍k�n�́A�S�P�ʂɏ𗢐��Ƃ����꒬�l���̌�Ֆڏ�̓y�n��悪�{�s����A�J�����s�Ȃ�ꂽ�Ƃ�����B

�@���������𗢈�\�͑�a�i�ޗnj��j��ߍ]�i���ꌧ�j�𒆐S�Ƃ����ߋE�n���Ɍ����Ɏc���Ă���A��ʂɊ֓��n���ł͂��̍��Ղ��������Ƃ����邪�A����ł��e���{�𒆐S�Ƃ����n��ɂ͔�r�I��K�͂Ȉ�\���c���Ă���Ǝw�E����Ă���B

�@���̕����̍��{�ɂ����Ă��A���{�̂�����ɗאڂ��鐥���i����܂��j�n��𒆐S�Ƃ����𗢈�\����������m���Ă����B

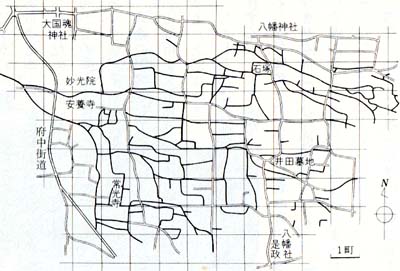

�@�����ł͍��̒n�}�̂悤�ɁA���̖k���̗���i�u�̃n�P���̕����ł��Ȃ薾�Ăȍ��Ղ��Ƃǂ߂Ă������A���O�O�i���a���j�N�̓������n��̊J�݂ɂ�肻�̒n����͏��ł��Ă��܂����B |

�𗢂̍���

�������n��J�݈ȑO�̓��~�n���ɂ݂���𗢒n����B

|

�@�s��ł͂��̐����n��̂ق��A�s�擌���̔�����l�`�ܒ��ڂ��牟�����꒚�ځE��������`�O���ڕt�߂ɂ����Ă̐��c�A�����Đ����n��̐��ǂȂ�̖{����`�l���ڂƖ��ڕt�߂̐��c�ɂ��A�킸���ł͂��邪���̍��Ղ��݂Ƃ߂���B

�@�܂������������������s�����i��������j�t�߂Ɏ��𗢈�\�Ƃ��ڂ������Ղ�����A�����͂����������̏𗢋��̈ꕔ�ƍl������B

�@�����������Ƃ���A�������{���u���ꂽ�{���s�𒆐S�Ƃ��鑽����̉��ϒn�̐��c�n�тɂ́A�����Ă͍L�͈͂ɂ킽��𗢐����{�s���ꂽ���A������̔×��◬�H�̕ύX���ɂ��A���̑唼�����ł��A�킸���ɐ����n��ق��ꕔ�ɂ݂̂��̐Ղ��c���������̂ƍl������B

�@�@3�@���ߐ����̕����� top

�@���i�Ə���

�@���āA���ߑ̐��ɂ���āA�n���̊e���͒�������h�����ꂽ��l�ł��鍑�i�ɂ���ē������ꂽ���Ƃ͐�ɏq�ׂ����A���̍��i�̐E���͔��ɍL�͂ŁA�����̌ːЁE�k�n�E�d�ŁE�q�ɂ̊Ǘ�����R���E�x�@�E��ʁE�i�ׁE���J�ȂǁA�����邱�Ƃ���ɂ����ł���A���̌����͋���Ȃ��̂ł������B

�@���̂��߁A�S�̖�l�ł���S�i���y�n�̗L�͎҂̂Ȃ�����C�����ďI�g���ł������̂ɑ��A���i�����̋���Ȍ����ɂ��n���ɐ��͂�}�A�i�ӂ��傭�j���邱�Ƃ�h�����߂ɔC��������A�߂̋K��ł͘Z�N�ł��������A���̌�l�N�ɒZ�k���ꂽ�B

�@�����̍��i�Ƃ��čŏ��Ɏj���ɂ������̂́A�����O�i���O�j�N�����ɕ�������ɔC�����ꂽ���c���b�c���i�Ђ����̂��������j�ł���A�Ȍ�w�����{�I�x���̏o�j�ɂ��A�㐢�I�㔼�܂ł̍���ɂ��Ă͂��̖���m�邱�Ƃ��ł���B

�@�������Ȃ��ɂ͓����Y�c���C�i�S��j�⍂�q���S�Ƃ������A�����ŏd�v�Ȋ��E�ɂ��Ă���҂��������邱�Ƃ��������B���̏ꍇ�A�ނ�͎��ۂɕ������{�ɂ͗����A���̂܂ܕ�������ׂ��邢����g�y�C�i�悤�ɂ�j���i���ł���A�C���̖ړI�͍��i�Ƃ��Ă̖c��Ȏ����邱�Ƃɂ������B

�@�܂�����ȊO�́g���O�i�����j���i�h�����ėՎ��̑㗝�Ƃ������ڂŖ{���ȊO�ɖ�E������g�����h�i����j�Ƃ������x�����������A�����͂���������i�Ƃ��Ă̎������߂��ĂɊ��E�̑������͂��������x�ł���B

�@���āA������ߐ����̈�ʂ̌����́A���n�����̌����ɂ��ƂÂ��A���Ƃ�����̓c�n�i�����c�j��Nj�����A����ɑ��đd�E�f�E�����͂��߂Ƃ���l�X�̉ۖ��S�����B�����̕��S�́A�łƂ��ĕ���[�߂�g�ہh�ƁA�J�����Ƃ߂�g���h�Ƃɑ傫���킯���邪�A���̂�����������邵�߂��͉̂ߏd�ȘJ���ł������B

�@�܂��ۂɂ��Ă݂�ƁA�Ǔc�ɉۂ����ł��d�ŁA����͌����̈�Ŕ[�߂����A���ꂪ�n���̍��ɂ̍����ƂȂ����B�܂������̒j�q�ɉۂ����̂����Ƃ��̕����ŁA����z�Ȃǂ��̒n���̓��Y����[�߂����A����͒������{�̍����ƂȂ����B

�@���ɖ��́A�܂������j�q��ΏۂƂ����N�Ԉ�Z���̘J�����f�ŁA�ʏ�͘J���̑��Ɉ��̕z��[�߂����A������������{�ɔ[�����ꂽ�B�ʂɔN�ԘZ�Z�������荑�i�̎g���ɏ]������̂��G�s�i�����悤�j�ł���A����ɒ���s�։^�ԉ^�r���͂��߁A���m�E�d���i�����傤�j�Ƃ��Ă̒��p�Ȃǂ������j�q�ɉۂ���ꂽ�B

�@�ߐ��ɂ��ƁA���N�j�q�͂��̖�O���̓��m�Ƃ��Ē��p����A�R�c�ɔz�����ꂽ���A����畺�m�̒�����ꕔ�͉q�m�i�����A��N�j�Ƃ��ēs�ɁA�ꕔ�͖h�l�i��������A�O�N�j�Ƃ��ċ�B�ɑ����x���ɂ��������̂ł�

��B

�@�w���t�W�x����Z�ɂ́A���܌��i�V�����j�N�A�}���i�k��B�j�ɂ��킳�ꂽ�����h�l�i��������j�̉̈�Z�Z�]�������߂��Ă��邪�A���̂�������͕������o�g�҂̉̂ł���A�Ƒ����̋��Ɏc���ĉ�����B�ɗ����h�l�����̐S��悭�\������Ă���B

�@���̂ق��A����ɂ��Ȃ��Ĉ��̈��E������ɂɂ����킦�Ă����`�q�i�������j��A�t�Ɉ��݂��ďH�̎��n���Ɍ܊��̗��������ԋp������o���i�������j���A���ۂɂ͋����I�ɍs�Ȃ��A�����̑傫�ȕ��S�ƂȂ����B

���������A���ƂɌ����j�q��Ώۂɂ����ߏd�ȉۖ����A�ނ�S�E���Q�ɒǂ����A���ɂ͌��n�����ɂ��ƂÂ��Ǔc�����̐��x���̂������Â܂点�A����ɗ��ߐ����̂�o�ɂ����Ă������ƂƂȂ����̂ł������B |

�����얜�t�̔�@�w���t�W�x��20�ɂ����߂�ꂽ

���̂̈��B�i���]�s���a���j

|

�@�n���l�ɂ��J��

�@�Ñ�̓앐���̊J���ɂƂ��ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A���N����������{�ɓn���Ă��Ċe�n�ɒ�Z�����A������n���l�̊����ł���B

�@�Ƃ��ɔ�r�I���J�̐V�V�n�ɐV���ɐݒu���ꂽ�������{�̌��݂Ƃ��̌�̌o�c�ɂ������ẮA�ނ�̂������嗤�̋Z�p���������ɔ������ꂽ���̂Ƒz�������B

�@���{�̒u���ꂽ�{���s��̓����ɂ����鍝�]�i���܂��j�s�́A���ߎ���̍��]���ł��邪�A�����͍���l�Ƃ�ꂽ�k���N�̍����n�̓n���l����Z���ɉh�����y�n�ł���B���݁A���]�s�ɂ͑召��Z�Z��ɂ̂ڂ�Õ��Q������A���̎啭�Ƃ������ׂ��T�ˌÕ��͑S���l�����[�g���̔����L���O����~���ŁA�嗤�F�䂽���ȕ����i�Œ��ڂ���Ă��邪�A����͌ܐ��I���̍����n�����̕���Ɛ��肳��Ă���B

�@�܂����]�ɗאڂ��钲�z�s�̐[�厛�ɂ́A���P���Ƃ��Ė������������߉ޔ@���������u����Ă��邪�A���̊֓��ŌÂ̎��@�Ƃ�����[�厛���A���]�ɏZ�ޓn���l�̍����ɂ���Č������ꂽ���̂ƍl�����Ă���B

�@���̂悤�ɍ��]�̒n�ɂ́A���łɌܐ��I�̌㔼�ɂ͍����n�̓n���l���Z�݂��A��吨�͂��`�����Ă������A�ނ�ƒ���Ƃ̐[���W���l����ƁA���̎͂��邢�͑����̓ԑq�̊Ǘ��ғI�ȑ��݂ł͂Ȃ��������Ɛ��@�����B

�@�����Ď����I�̌㔼�A�{���ɍ��{���ݒu�����ɂ������ẮA���]�ɍ�����u���n���l�n�������傫�Ȗ�������͂��������̂Ǝv����B

�@���āA�����ɂ����ꂽ�n���l���Z�̋L�^�́A�Z�����i�V���V�c��O�j�N�S�ς̑m���j����O�l���ɈڏZ�������Ƃ����̂��͂��߂āA���ɘZ�����i�����V�c���j�N�V���̑m���j�����l�A����ɘZ��Z�i�����V�c�l�j�N�ɂ��V���̊ؓޗ������i����̂Ȃ炱�܁j����l���ڏZ���Ă��Ă���B

�@�����̎����͂��傤�Ǖ������{�̌��݊��ɂ������Ă���A�������m��Ƃ����������Ƃ��Ă͍ō��̒m���l�����S�ł��������Ƃ��l����ƁA�����̈ڏZ���Ӌ��̒n�ɐV���������m�����ړ����A���ߐ��ɂ��ƂÂ����{�o�c�����Â����悤�Ƃ��钆�����{�̐���ɂ����̂ł��������Ƃ�����������B

�@�����đ�O�g�Ƃ������ׂ��ڏZ�́A���ߐ����O���ɂ̂����ޗǎ���A�����I�O���ł���B���Ȃ킿����Z�i��T��j�N�A�x�́E�b��E���͓��̎������̍���l�ꎵ���l���W�߂āA�����̑����S�Ɠ��ԌS�̒��Ԃ̒n�ɈڏZ�����A���퉤����i����������j���S�i�Ƃ��č���S��ݒu�A����Ɏ��ܔ��i�V����j�N�ɂ͐V������̓n���l���l�l��L���S�Ƒ����S�̒��Ԃ̊Ւn�ɈڏZ�����V���S��ݒu���Ă���B

�@���̂悤�ɁA���̊��̈ڏZ�͏W�c�ɂ��A���ł���A�V�����S���ݒu�����قǂ̑�K�͂̂��̂ł������B

�@�����Ă���ɂ͓��鍑�̐i�o�ƁA����Ǝ�����V���̔��W�ɂ��A���N�����ɂ�����͂̃o�����X������A�Z�Z�Z�N�ɕS�ς��A�Z�Z���N�ɂ͍���킪���ꂼ��ŖS���A�����̓�����{�ɓn�������Ƃ����w�i���������B

�@�ނ炪�ڏZ�����n�́A����������c�k��ɓK�����A�]���̋Z�p�ł͊J����Ȃ����J�̍r��ł���A���{�͂�����������ɔ���_�ƁE�q�n�E�{�\�E�@�D��E�b��E�q�Ɠ��̂����Z�p�����n���l�W�c���ڏZ�����邱�Ƃɂ��A���̊J�����͂������̂ł���B

�@�������āA����܂łقƂ�ǂ�����݂��Ȃ������������n�̌����֓��R�n���̋u�˒n�т��A����ɐV���Ȑ��Y�n�тƂ��Đ��܂�ς���Ă������ƂɂȂ����̂ł���B

�@���R�����瓌�C����

�@���ߐ��x�ɂ��A���{�S���͋E���Ǝ����ɋ敪����Ă����B

�@�E���͑�̌��݂̋ߋE�n���ł���A�����Ƃ͓s����e�n���Ɍ����đ��鎵�̊������H�ɂ��������X�̃O���[�v�ŁA���C���E���R���E�k�����E�R�z���E�R�A���E��C���E���C���̎��ł������B���Ѝ��͂��̂����M�Z���i���쌧�j�E��썑�i�Q�n���j�E���썑�i�Ȗ،��j���Ƌ��ɓ��R���ɑ����Ă����B

�@���̓��R���̊������H�͂̂��̒��R���̃��[�g�Ƃقړ����ŁA�s����̘A���̎g�����A�ߍ]�E���Z��ʂ�M�Z���o�ď��ɓ������B

�@�����ď���i���������j���V�c�S����ƂȂ�̉����i�������j�������S�͖ڂƕ@�̐�ł���A���i����킸���̋����ł��������A���̊Ԃɕ����������������߁A���������썑�V�c�S����}�ɓ�ɐ܂�ĕ������ɓ���A��H�쉺���ĕ������{�ɒ����A�A���̗p�����܂��Ƃ܂����Ƃ̓��������Ԃ��A���x�͉��썑�����S�֓���Ƃ����킯�ŁA�����ւ̓��͑S���]�v�Ȏx���̂悤�ȘH���ƂȂ��Ă����̂ł���B

�@���̂悤�ɁA���������M�Z����E�����ʂ铌�R���ɏ���������ꂽ�̂́A�Õ�����ȗ��������̒��S���k���̍r�쒆����ɂ���A���≺��Ƃ̖��ڂȊW�̂��Ƃɔ��W���Ă������Ƃ����̂ł��낤�B |

���C���E���R���ƍ��{

�i�w�����s�̗��j�x���j

|

�@�Ƃ��낪���{���{���ɐݒu����A�n���l���̋��͂������ē앐���̊J���������ނƁA��ǂȂ�̑����i�����݁j�A���ǂȂ�̉����i���������j�Ƃ̌𗬂��Ђ�ς�ƂȂ�A���͂���앐�����a�A���������V�������C�����[�g������ɐ������Ă������B

�@����ɂ͂܂��A���������i��{��n�j�Ɖ��������i������n�j�Ƃ̊Ԃɐ[���p�����đ傫�Ȏ��n�т��`�����Ă����g����i�������܁j�̓��]�h�����n�����Č�ނ������Ƃ��A�傫�Ȕw�i�ƂȂ��Ă����B

�@�����������R�����[�g�ł̕s�ւƁA�V�������C�����[�g�̌`��ɂ���̕ω��A�܂蓌�C����ʂ�Α��͂̈ΎQ�i�����܁A���Ԏs���j����킸�����w�ŕ������{��ʂ艺�����{�֒B���邱�Ƃ��ł���Ƃ������҂̕ւ��F������A�������͎������i��T��j�N��Z���A���炽�߂ē��C���ւ̓]�����݂Ƃ߂�ꂽ�B

�@�卑���_�Ђ̋N��

�@���{�Ɋ֘A����@����̎{�݂Ƃ��āA��ɍ������E�y���i��������j�E�Z���{�i�낭���傮���j�E���{�����{�E����i���ケ���j�_�Г������������A�����ł͂����̂��������̏��_�Ђ̑������Ƃ������ׂ��y�ЂƘZ���{�ɂ��Ă݂Ă��������B

�Ƃ����̂��A�{���s�ɂ́A�����Ă̕����y�ИZ���{�ł���卑���a�d���A�S���ł��L���̋K�͂Œ������A���݂ł��L���M���W�߂Ă��邩��ł���B

�@�y�Ђ͑��Ђ��邢�͑t�ЂƂ�������邪�A���i�������̏��Ђ����q����J���ȗ����邽�߁A�����̏��_�Ђ̍Ր_���ꂩ���ɍ��J�������̂ł���A�Z���{�i�Z���_�Ёj�͈�V�{����Z�V�{�܂ł̍����̗L�͂ȘZ�_�Ђ��ꂩ���ɍ��J�����_�Ђł���B

�@�Ƃ��Ɏ����悤�Ȑ��i���������̐_�Ђł��邽�߁A���Ђ��ꏏ�ɂȂ��Ă��鍑�����Ȃ��Ȃ��B |

�卑���_�Дq�a

|

�@���̂����Ƃ��ɑ��Ђɂ��ẮA�قƂ�NJe���̍��{�ɐ݂����Ă����悤�ŁA���̑������������Ă���B

�@���������Ђ�Z���{�́A�������ƈقȂ�A���̐ݒu�N���x�ɂ��Ă̋L�^���Ȃ��A������݂����A�ǂ̂悤�ɉ^�c���ꂽ�̂����炩�łȂ��B

�@���ЂƂ������������ɂ͂��߂Ă݂���̂ρA�����������̈�Z����i�����O�j�N�̕����͂̓��L�w���͋L�x�A�����ĘZ���{�̖��͊��q����́w��ȋ��x�ł���Ƃ�����B

�@�����̂��Ƃ���A���Ђ͕�������̒�������A�܂��Z���{�͕������㖖�����ɐ����������̂ƍl�����Ă���B

�@���ĕ������̑��ЁE�Z���{�ł���{���̑卑���_�Ђ́A���ݒ��a�ɑ卑����_�E����_�E�������_�A�����ē������a�Ɉ�V�{����_�ЁE��V�{����_�ЁE�O�V�{�X��_�ЁE�l�V�{�����_�ЁE�ܔV�{���r�i���Ȃ��ȁj�_�ЁE�Z�V�{���R�_�Ђ̘Z�Ђ̍Ր_�����J���Ă���B

�@���̐_�Ђ́A���������͕������̍������܂�ЂƂ��č��{���ɑn�����ꂽ���̂Ǝv���A���ꂪ�e���ɑ��Ђ̐��x���݂�����悤�ɂȂ�ƁA���̎Ђ������̑��ЂƂȂ荑�����_�����J����悤�ɂȂ������̂ƍl������B

�@����A���i�̐_�q�Ƃ͕ʂɁA��V�{�E��V�{�Ƃ����������̎�v�_�Ђ́A�������獑�{�ɎQ�W���č��{�̍��J���s�Ȃ��Ă����Ǝv���邪�A���������_�Ђ��Z���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��A�����ɂ����Ă͍��{���̑��ЂƂȂ��Ă����卑���_�Ђ̑��a�Ȃ��������̕ʓ��ɍ��J����A���݂݂�悤�Ȍ`�ɂȂ������̂Ɛ��肳���B

�@�������㐢�ɂȂ�ƁA���ߐ��̐����A���{�̐��ނɔ����A���i�̈Ӗ����������đ��Ђ͂���Ȃ閼�̂ƂȂ�A���̐_�Ђ��Z���{�Ƃ��Ă̍��J�����S�ƂȂ��Ă������B

�@�ݒn�����̍R��

�@���ߐ��ɂ��Ñ㍑�Ɛΐ������Z�Z�N�A�㐢�I���t�i�������㒆���j�ɂȂ�ƁA�s�ł̉₩�ȉ��������̊J�ԂƂ͂���͂�ɁA�n���ɂ����Ă͂��̊�{�ł��������n����������ށA�����̋M���E�Ў������čݒn�L�͎҂ɂ�鎄�I�y�n���L�������݁A���ߐ��x�͎���ɒo���i������j���Ă������B

�@����ɂ�čs���͗���A�����͈����̈�r�����ǂ����B

�@���̂��ߐ��{�͊e���Ɍ����g�i���т����j��u�������ێ��ɂ����点�����A���Z���i��ώO�j�N�������ɂ͂Ƃ��ɌS���ƂɈ�l�̌����g���ݒu���ꂽ�B

�@���̗��R�́u�����i���傤���j�}���Ȃ��A�Q���i����Ƃ��j�R�ɖ�����ȂĂȂ�v�i�w�O����^�x�j�ƋL����Ă���A�������������̎���������߂Ĉ����������Ƃ��킩��B

�@�����Łg���ρh�Ƃ��g�Q���h�Ƃ���ꂽ�҂́A�������ʂɂ��������ł͂Ȃ��A�e�n�ɂ悤�₭�u�����Ă����ݒn�̗L�͎ҁA�y���E���������ł������B

�@�ނ�͗��ߑ̐�����͂ݏo���A������������ӂŕ����������V�������͂ł������B

�@��Z���I�ɓ���ƁA�������������͂��悢�撘�����Ȃ�A�������m�̕��͂ɂ�鑈�����p������悤�ɂȂ����B

�@�����i������j�N�܌��ɂ́A�y�����Đ��͂������킦�Ă����������̑O�̌���̌��d�i�݂Ȃ��Ƃ̂����j���������{���P���A���̌������Ă������A���̍�����D���Ƃ����������N�����Ă���B

�@���łɍ��{���̂��P���̑ΏۂƂȂ�قǓ����̎����͗���Ă����̂ł���B

�@�����Ă��̎��������Z�N�A�������������̍������ے����邩�̂悤�Ȉ�厖�����������āA�������{�̐S�_�������炵�߂����A���ꂪ������̗��ł���B

�@������͊��������n�̓y�������̂ЂƂ�ŁA���͒���{�i����Ӂj���R���ǎ��ł������B

�@�ނ̈ꑰ�͂�������㑍�E�����E�헤�Ȃǂ̍��i���Ƃ߂��̂��A���̒n�ɍ������낵���͂��Ă����B

�@����͎Ⴂ����A�s�ɂ̂ڂ��Đې����������̉Ɛl�ƂȂ��Ă������A���̈�̂ł��鉺�����̖L�c�E�����E���n�̊e�S���x�z���Ă����B

�@���������̎��ӂɂ͏���ɂ͔����ɂ����镽�����E�nj��E�ǐ���̏��̂����݂��Ă���A���̂��߂����Ĉꑰ�Ԃ̑����������Ȃ������B

�@���̏��̑����̂Ȃ��ŁA��O���i�����܁j�N�A����͔����̍����Ə헤�̍�������̎O�q���E�Q���ď���̗����u�����A���̈ꑰ�Ԃ̑������₪�ď���ɂ��֔��B�����Ƃ����嗐�ւƔ��W����̂ł���B

������ƍ�������

�@�������ĕ����傪�ꑰ�Ƃ̂������Ŋe�n�ő��������肩�����Ă�������A���������ł��ݒn�y���ƍ��i�Ƃ̂������ŏՓ˂��N�����Ă����B

�@����͂����Ă̕��������̌����i���������j�ő����S�i�ł������������łƁA���i�i����j�������i�����您���j�Ɖ�̌��o���i�˂��Ɓj�Ƃ̑����ł���B

�@����͍��i�̊Ǔ��������߂����ō��i�ƌS�i�Ƃ��Η��A���͑Λ��ƂȂ������̂ł���B

�@����́A��O���i�V�c��j�N���̕����ɉ�����邱�ƂƂȂ����B

�@�������{�֏�肱��ł̏���̒���́A���łƋ������̘a���ɂ܂Ă������邱�Ƃ��ł������A�������Ȃ��Ƃ����̌��o��^�S���N���ēs�֑����Ē���ɑi�����̂ŁA�������ނȂ������ֈ����������B

�@���̌㋻�����́A�V�C�̍���S�ω���A�ƕs�a�ɂȂ��ď���̂��Ƃɐg���悹�A�Ȍ�A�ނ͕����i�ŏ���ƍs�������ɂ��邱�ƂƂȂ�B

�@���ɏ���͏헤���̏Z�l���������i�͂邠���j���������A�����ƑΗ����Ă����헤����ۊ���헤���{�i�Ή��s�j�ɔj��A�헤����ƕs���q�̌���D�����B

�@����͓��N��ꌎ�̂��Ƃł���A���̈ꎞ�_�ŏ���̍��ƌ��͂ւ̔��t�����m�ƂȂ����̂ł���B

�@�������Đ����ɏ��������́A����ɏ��E����̍��{���̂��č��i��Ǖ��A�݂�����V�c�ƍ����ď����i�������j���s�Ȃ��A�֓������̍��i��C�������B

�@���̌㏫��͍����n�ł��鉺���Ɉ������������A����l�Z�i�V�c�O�j�����ɂȂ�ƁA���삵�Ĉɓ��E�x�͂����P���Ă���B

�@���������̍����ނ̐Ⓒ���ł���A����l���ɂ́A�헤�坁�i�������傤�j���吷�Ɖ��쉟�̎g�����G���i�Ђł��Ɓj�Ƃ̐킢�ɔs��A����͉������K���i�����܁j�S�Ő펀�A�Â��ċ������͏㑍�ŁA�܂����������͏헤�ł��ꂼ��E����A�O���ɂ͂��ׂĕ��肳�ꂽ�̂ł���B

�@���̏���̗��́A�قړ����ɐ����ɋN�������������F�i���݂Ƃ��j�̗��Ƃ��킹�A�����E��c�̗��Ƃ��邪�A���̘Z�N�ɂ킽��헐�̂قƂ�ǂ͒n�������Ԃ̎����ɏI�n���Ă���A�\�����č��{���P�����d���Ƃ������Ԃɂ����������̂́A����������̉�������Ɉʒu�Â����鐫���̂��̂ł���B

�@���͒n�������ɂ���ċN������A�n�������ɂ���ĕ��肳�ꂽ�B����ɂ��A�������{�̖��͂ƒn�������̎��́A�����Ēn�������̗��ꂪ�I�悳�ꂽ�̂ł���B

�@����������݂͂�����̖��͂��܂��n�������̐��������A���������ɔF�����邱�Ƃ����A���������̉h�ɂЂ���A����n���������݂�����̗͂�F�������A������̐��͂��g�債�{�����Ƃɋ��X�Ƃ��� |

�G����ׁi�����������j

|

����̂�����ł���A���m�c�Ƃ��ė͂����W���ĐV����������������Ă�܂łɂ͂�����Ȃ������B

�@�������Ă��̌�������͂��炭�]���ǂ���̏�Ԃ��Â����̂ł���B

�@�Ȃ��A�s���{�����꒚�ڂ̖̏����́A����̗������̕�����ł���A���łƑΗ����ď���̉�����܂˂������o��ِ̊ՂƂ����Ă���B

�@�܂��В��ڂ̍������́A������̌��ɂ��]�l�ʉ��ɏ����ꂽ�g�U�����h�i�����Ƃ����j�����G����������ł������Ƃ��ِ̊ՂƓ`�����A���݂ł������̐���[�ɂ͏G����ׂ��܂��Ă���B

�@�q�ƕ��m

�@����̗��ɂ�肻�̑��݂Ǝ��͂��悤�₭�Љ�̕\�ʂɏo�Ă����n���̍��������́A���̌㕽�������ʂ��āA����ɕ��m�Ƃ��Đ������Ă������B

�@�������ނ�͂���ɕ��݂͂̂ł��̐��͂��̂��Ă������킯�ł͂Ȃ��A��͂����ė���Ղ��K�v�ł���A�����ɂ��ނ�݂͂���������ЂÂ��A���̍s���𐳓��������̂ł���B

�@�ނ�̌��Ђ̂��ǂ���́A�܂����ƌ��̖͂��[�ł��鍑�ɁE�S�ɂł���A����ɒ����̌���E���Ђ�{���Ƃ����������A�܂��R�n���Y����͂蒆�����͂Ƃ�Ȃ�q�i�܂��A�q�g�j�ł������B

�@�@�w�w���쎮�x�ɂ��ƁA�������ł͕����ȏ��ǂ̊��q�Ƃ��Ğw�O�i�Ђ̂��܁j�n�q�Ɛ_�苍�q������A���E�n�����ǂ̊��q�Ƃ��Đΐ�E�R��E����E����̎l�q���������Ă���A�����͕s��䗿�̖q�ł������̂āg���|�q�h�i���傭���܂��j�Ƃ��Ă����B

�@���̂����w�O�n�q�͖L���S�ɁA�_�苍�q�͋����ɂ������Ƒz�肷������L�͂ł��邪�A���̓�q�ɂ��Ă͂��킵�����Ƃ͂قƂ�ǂ킩���Ă��Ȃ��B

�@�n�����ǂ̎l�q����́A���N�㌎��Z���ɍ��i�̌���Ƒ䒠�̓o�^���������v�n�i�����j�����s�֍v�i�i��������j���ꂽ���A���̐��͗���q����Z�C�A���̑��O�q�ŎO�Z�C�A���킹�Ė��N�܁Z�C�ł������B

�@�l�q�̏��ݒn�ɂ��ẮA�ΐ�q�ɂ��Ă͂͂����肵�Ȃ����A����q�͏H��s����A�R��q�͔����q�s�����t�߁A����q�͉��l�s�`�k��̒n�Ƃ���Ă���B

�@������������S�m��I�Ȃ��̂łςȂ��B

�@�����āA���̌コ��ɕ������ł͏���E�������q�����|�q�Ɏw�肳�ꂽ�B

�@����q�͋�O���i������j�N�A�����q�͂��̓�N��̂��Ƃł���B

�@�����q�͒����S�Γc�q�Ǝ��ʌS���v���q�������킹���傫�Ȗq�̑��̂ŁA���N������O���ɍv�n��Z�C���A����q�͖��N������Z���ɍv�n�l�Z�C���v�i���邱�ƂɂȂ�A�����q�̕ʓ��ɂ͎U���i����Ɂj�����ҏ��i���ꂽ���j���A�܂�����q�̕ʓ��ɂ͎U�ʏ��쏔���i���남���j�����ꂼ��C�����ꂽ�̂ł���B

�@����q�̏��ݒn�͏��싽�ŁA�{���s�̋ߕӂƎv���邪�A���̈ʒu�͂킩��Ȃ��B

�@�������N�l�Z�C�Ƃ��������̔n���v�i�����q�ł��邩��A��قǑ傫�Ȗq�ł������̂ł��낤�B

�@���m�̎���w

�@���āA����畐���̖q�ƕ��m�Ƃ̊W���A�����镐�����}�ɂ���Ă݂Ă��������B

�@�}�Ƃ����͓̂��n�̉Ƃ���킩�ꂽ���\�̏����������I�Ɍ����������m�c�ŁA�������㖖���̈�I������j���ɂ�����A����Ɋ����Ȋ�����W�J���A���q����ɂ����Ƃ����B���݂����B

�@���������}�̑�\�I�Ȃ��̂ł��镐�����}�́A��^�E���R�E���R�E�����E���ʁE�O�E���̎��}���Ƃ��A��^�̑��Ɏ��s�i�������j�����ꂽ���}���Ƃ�������肵�Ă��Ȃ��B

�@�܂���^�}�́A�㑍�����̎q������o�A��k��ʌS�ɐ��͂A���E�����ɂ����͂��̂����B

�@���R�}���܂�����̎q���ŁA�����S�̑��R�E���R���ʈ�т�{���Ƃ����B

�@���R�}�͏��쎁�̎q���ŁA�����q��т̉��R�̒n��{���Ƃ��A����q�̕ʓ��Ƃ��Ă�����Ǘ������B

�@�����}���������R�}�Ɠ����ŁA���ʌS�����𒆐S�ɁA����ɑ嗢�E���E���ʂ̏��S�ɂЂ낪�����B

�@�O�}�͑��g���i�O���j���̖���Ƃ����A�����S�Γc�q�̕ʓ��Ƃ��āA�����E���ʁE���Ԃɂ킽�萨�͂��͂����B

�@�܂����ʓ}�͏헤���̏䕔���̎q���Ƃ����A�����ɂ������Ď��ʌS��{���Ƃ��A�����̈��v���q���Ǘ̂����Ƃ�����B

�@���}�͖ڗ�������o���Ƃ����A��c��������ƂȂ�A�܂��q���͍ݒ����l�i�����ɋΖ����鉺�������j�Ƃ��ĎR��E���쓙�̖q���Ǘ����A����E�ˁE����ȂǁA�������{�̐�����т�{���Ƃ������߂��̖����N�����Ƃ�����B

�@���s�}�͂��̌n���͖��炩�łȂ����A��͂�y���������i�̎q�����ׂ��A�k��ʌS�̋R�����������n�Ƃ����B

�@���̂悤�ɁA�ނ�̂قƂ�ǂ����i�̎q�����ׂ��Ă���A���������̑������q�ƊW�������Ă���A�֓��ɂ����镐�m�̋��N�ɁA�q���d�v�Ȗ�������͂��������Ƃ��͂�����ƕ�����Ă���B

�@���ɂɁA�����ɁA�����Ėq�ɂ���āA����ɂ��̐��͂��g�債���ݒn�̗̎�w�́A���т����Ȃ�헐���o�߂��Ă����Ȃ��ŁA�䉶�ƕ���ɂ���ċ��łȎ�]�W�Ō��ꂽ�{�i�I�ȕ��m�c�ւƐ������Ă������B

�@�ނ�͂͂��߂͒����̐ۊ։Ɠ��̋M���Ɂg���h�Ƃ��Ă����A���̌x�쓙�ɂ������Ă������A���X�ɂ݂�����̗͂����o���A���Ɍ������������̓����i�Ƃ���傤�j�Ƃ������ŁA���̉��ɘY�}�E�Ɛl�Ƃ��Č��W����ɂ����ŁA���ɗ��j�̕\�ʂɕ��サ�A�V���͕��m�̐��ƂȂ����̂ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|

�G���Z����

�G���Z����