|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付録

二章 中世の府中

1 鎌倉と府中 top

鎌倉政権と武蔵国

一一八〇(治承四)年八月、平家打倒のため伊豆で挙兵した源頼朝は、上総・下総・武蔵などの武士団を組織して、同年一〇月には鎌倉に本拠を定め、“鎌倉殿”として関東の支配者の地位を確立した。

頼朝はその後、平家の追討は木曽義仲らの行動にまかせ、自らは鎌倉にあって東国新政権の地固めに専念したのである。

頼朝は一一八三(寿永二)年一〇月、後白河法皇から東山・東海両道の支配権を公認され、平家打倒後の八五(文治元)年、全国に守護・地頭を設置し、そして九二(建久三)年には征夷大将軍に就任した。

こうして、東国の新政権として誕生した鎌倉幕府によって、はじめて武士による封建支配が打ちたてられたのである。

さて一方、鎌倉時代に入っても、地方における国府政庁(国衙)の権威はけっして小さいものではなく、やはり一国の政治の中心としてその機能は重要であった。

頼朝は一一八四(元暦元)年、自らの知行国のひとつである武蔵国の国守に甲斐源氏の一族で腹心ともいうべき平賀義信を推挙し、府中の国衙を通じて武蔵の国務をゆだねたのである。

平賀義信は終始頼朝の重臣として幕府内で重きをなしたが、武蔵守としても河越庄の牛貢未済(未納)の督促、太田庄の堤防工事、武蔵染殿・糸綿所の充実などにつとめ、その治績にはみるべきものがあった。

『吾妻鏡』によれば、一一九八(佐久六)年七月、頼朝は「武蔵の国務の事、義信朝臣の成敗(政務の処理)尤も民庶の雅意に叶ふ」ということを聞き、義信に御感の書を与えると共に、「向後、国司はこの義信の治政を手本にすべし」というむねの壁書を国衙の庁内にかかげさせたといわれる。

平賀義信は一一八四(元暦元)年から九五(建久六)年まで、少なくとも一一年間は武蔵守に在任したものと思われる。

千賀義信のあと、武蔵守はその子朝雅がつぐが、その後は北条氏に掌握されることとなった。

すなわち頼朝の死後、幕府の実権をにぎった北条氏は、幕府をささえる基盤としての武蔵国の重要性を考慮し、代々武蔵守を北条一門で独占すると共に、その国務の実際は北条氏の得宗(惣領家の当主)によって掌握されることになったのである。

国衙(こくが)の役人たち

さて前に述べたように、鎌倉時代になっても武蔵国の国務は、府中の国衙を通じて遂行されたのであるが、武蔵守に任命された千賀義信や朝雅が、自ら府中の国衙に赴任して国務を執行したわけではなく、ましてその後武蔵国を掌握した北条氏の得宗にいたっては、いうまでもないことである。

当時、こうした場合、実際の政務は国守が派遣した目代が、現地の在庁官人をひきいてとり行なったが、その執務機関が“留守所”であった。

在庁官人は国衙で職務をとったが、当時国衙はさまざまな“所”にわかれ、職務が分担されていた。

たとえば、租税の徴収や出挙(すいこ)のことを管掌する税所(さいしょ)、戸籍台帳を保管・管理する帳所、土地の調査を実施し台帳を納める田所(たどころ)、公文書の管理や官物の出納事務を行なう公文所、特産物である調の収納を扱う調所、職人を支配する細工所等といったぐあいである。

さて、留守所において在庁官人をひきいて国務をとったのは、国守が派遺した目代であったが、武蔵国の場合は留守所惣検校職がこれに相当したようである。

留守所惣検校職は、一一八〇(治承四)年頼朝が武蔵入国にさいして江戸太郎重長を任命して以来、武蔵武土のうちでも最も有力な秩父氏の一族の間で、江戸→畠山→河越とうけつがれ、やがて河越氏が世襲するところとなった。

この惣倹校職のもとで、府中の国衙で執務した在庁官人の数は、周防国(山口県)の四六人、常陸国(茨城県)の六一人等の例からみて、一〇〇名ほどと考えられる。

武蔵国衙の在庁官人たちについて、具体的に氏名や職名が知られている例として、つぎのようなものがある。

たとえば『吾妻鏡』の一二三一(寛喜三)年四月二〇日の条には、在庁散位の日奉(ひまつり)実直・同弘持・物部宗光・留守代(るすだい)帰寂らの名がみえる。

また「金沢文庫文書」の一二七七〜八(建治三〜四)年の文書には、職名として国掌・内細盂廚・大細工所・吉書(きっしょ)使・鹿島使・調所等、また人名として国掌弘吉・国清・宮内丞・吉宗・佐野五郎・矢五郎入道・平内将監・宗守・友慶・作平太入道・草藤兵衛尉(ひょうえのじょう)・平刑部(ぎょうぶ)一郎・箕勾(みのわ)兵衛丞・恒守・恆延および調所加納景吉ら一六名の名が見える。

また同じく一二七九(弘安二)年の国庫五升米についての文書にも、鹿島田七郎太郎・宮内丞・王五郎の名がみえ、宮内丞と王五郎はともに国衙の書生であることが付記されている。

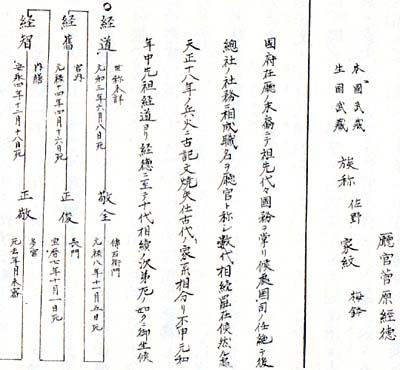

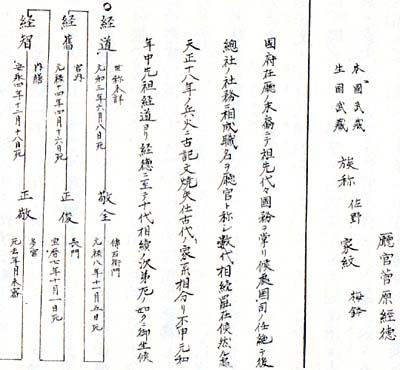

ここに出てくる人名のうち、佐野五郎と鹿島田七郎太郎は、近世において府中六所宮(現在の大国魂神社)の庁官(社家)をつとめた佐野氏と鹿島田氏(史料により、ときに「鹿嶋田」とも書かれた)のそれぞれ祖先にあたると考えられる。 |

六所宮の社家 在庁官人から出たということを

記した佐野家の記録。(「大国魂神社文書」)

|

武蔵野の開発

武蔵国には鎌倉幕府をささえる有力な御家人が多く、彼らを掌握するごとに幕府存続の根源にかかわる問題であったから、将軍家そして北条氏ともに、とくに留意するところであった。

また一方において、武蔵国は相模国と共に幕府の直接の経済的基盤でもあった。

このため幕府始まって以来、新田の開発等その経済的発展がはかられたが、とくにそれが顕著に現れたのは、北条時房と泰時が武蔵守在任中のことであった。

北条時房は一二〇七(建永二)年から一七(建保五)年までの一〇年余、泰時は一二一九(建保七)年から三八(暦仁元)年までの二〇年間、それぞれ武蔵守に在職して武蔵の開発に力をいれたが、泰時はさらに武蔵守辞任からその死(一二四二年)にいたるまで、北条氏の得宗として武蔵の経営につとめた。

まず時房は、就任そうそうの一二〇七(建永二)年三月、幕府の命をうけ武蔵国の荒野等の開発を各地頭に指示しており、一〇(承元四)年には国内の田地の面積とその領有関係を記した大田文(田数帳とも図田帳ともいう)を作成、一三(建保元)年には武蔵新開田の実検を行なっている。

次に、時房の相模守転任により武蔵守をついだ北条泰時は、まず一二三〇(寛喜二)年正月に太田庄内の荒野の新開を、ついで三二(貞永元)年二月に榑沼堤(くれぬま)の修理を命令している。

これは武蔵国樽沼が大破したため、その修理をその地の地頭に命ずると共に、自らの家人の尾藤道然と岩原源八の二人を奉行として現地につかわし監督にあたらせたもので、領内の百姓は一人ももらさず徴発し、在家別二俵の出費を課すという徹底ぶりであった。

また一二四一(仁治二)年一〇月には、武蔵野に水田を開くことを定め、その一一月四日には武蔵野開発の方違(かたたがい)のために秋田城介義景の鶴見別荘に大行列をし、一一月一七日には箕勾(みのわ)師政に多摩野の荒野を宛行(あてが)い、三一月二四日には多摩川を掘り通し、その流れを堰きあげて武蔵野に水田を開く大事業を終えている。

このほか一二三九(延応元)年には小机郷(横浜市)の荒野の開発を行なっている。

太田荘も樽沼堤も残念ながらその所在地は不明であるが、泰時による武蔵国の開発の重点は多摩川流域の南武蔵にあったようである。

泰時の死後も武蔵野の開発や堤防修理は行なわれたが、「称名寺旧蔵文書」に、分倍(ぶばい)河原の河防ぎに関する一文書がある。

これは在庁官人の左兵衛尉定佑(さだすけ)と沙彌阿聖(しゃみあしょう)が、市尾入道という人物にあてた書状で、分倍河原の堤防工事への出役をうかがしたものである。

この文書はその差出人の名前等から、永仁(一二九三〜九九年)頃のものと考えられており、この頃、分倍阿原(分梅町近辺)の堤防の修理が国内平均の課役をもって行なわれていたことが知られる。

市内を通る鎌倉街道

鎌倉が政治の中心地となると、各地と鎌倉を結ぶ道路がおのずから生じ、人馬の往来が頻発になるにつれ、それらはしだいに整備されていった。

これらは現在一般に“鎌倉街道”とよばれているが、この名称は江戸時代になって使われるようになったといわれ、古くは“鎌倉道”または“鎌倉往還”といわれたようである。

鎌倉街道は、幕府により新たに制度的に設けられたものではなく、従来からの道筋をつなぎあわぜて若干整備された程度であった。

その道筋も江戸時代の五街道のように確定したものではなく、鎌倉へ向かう数多くの道筋が“鎌倉道”と一般によばれたのである。

しかしそうしたうちにも、おのずから幹線ともいうべき主要街道が定着し、交通上大きな役割りをはたすようになった。

それらのうち、上ノ道・中ノ道・下ノ道の三本が、後世鎌倉街道とよばれるものの主体であった。

まず上ノ道は、鎌倉の化粧坂から洲崎(鎌倉市)〜渡内(藤沢市)〜柄沢(同)〜飯田(横浜市)〜瀬谷(同)〜鶴間(町田市)〜木曽(同)〜小野路(同)〜関戸(多摩市)〜分倍(府中市)〜府中(同)〜恋ヶ窪(国分寺市)〜野口(東村山市)〜掘兼(狭山市)〜菅谷(比企郡嵐山町)〜鉢形(人里拡寄居町)〜雉(きじ)ヶ岡(児玉郡児玉町)を経て上野・下野・信濃方面に通じる道で、のちに一三三三(元弘三)年、新田義貞が鎌倉攻めのときの進路になった。

次に中ノ道は、鎌倉の山ノ内から小袋谷(鎌倉市)〜大船(同)〜笠間(以下、横浜市)〜永谷〜柏尾〜秋葉〜名瀬〜二俣川〜鶴ヶ峰〜白根〜中山〜荏田〜是政(府中市)を経、府中で上ノ道と合流した。 |

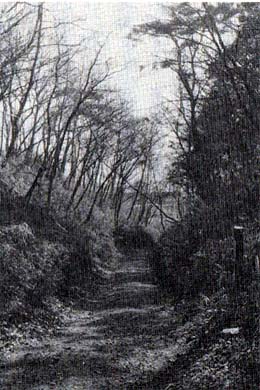

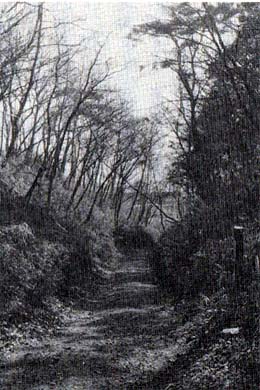

旧鎌倉街道 国分寺市西元町付近。

|

一一八九(文治五)年奥州征伐のさい、頼朝軍がすすんだ道である。

また下ノ道は、中ノ道の永谷からわかれて、最戸(以下、横浜市)と弘明寺〜井戸ヶ谷〜岩井〜帷子〜神大寺〜片倉〜新羽〜日吉〜丸子〜池上(東京都大田区)〜新井宿(同)〜芝(同港区)〜忍岡(同台東区)を経、これより房総方面へ通じた。

ここは義貞の鎌倉攻めの援軍として千葉貞胤の軍が南下した道といわれる。

このほか町田から八王子・青梅を経て秩父方面へ向かう秩父道も有名である。

さらに主要幹線として、京都から美濃路を経て東海道筋を東下し、足柄または箱根峠をこえて鎌倉にいたる京鎌倉往還があった。

さて府中市域の鎌倉街道をみてみると、現在一般に鎌倉街道とよばれているものは、南から関戸橋で多摩川を渡って市内に入り、中河原(住吉町)を経、分倍の光明院(分梅町一丁目)前で右折して東へ進み、下タ(した)河原(本町二丁目)から国鉄南武線を越えたところで、現在府中街道とよんでいる道に出、ほぼそれにそって北上して国分寺方面へ向かう道である。

これに対して故菊池山哉氏は、関戸橋から市内に入ってすぐ右手に折れて東進し、下河原・芝間(南町四〜六丁目)を経て“芝間通り”を北上、本町二丁目で前記鎌倉街道に合する道筋が鎌倉街道の古道であろうと推定した。

また地元では、関戸・中河原・分倍と北上し、そのまま現在“分梅通り”とよぶ道を直進、美好町三丁目・二丁目、東芝町をへて国分寺市西元町へと抜ける道筋を古来の鎌倉街道といい伝えている。

この道は一名陣街道ともよばれており、沿道には鎌倉期の板碑や古塚が点在しており、関戸と恋ヶ窪をほぼ直線で結ぶ道である。

おそらくこの道も古くからの鎌倉街道であり、国府を通る道の方を幹線とすれば、これは支線と考えられよう。

分倍河原(ぶばいがわら)の合戦

一三世紀の後半になると、御家人たちは経済的に窮乏し、さらに幕政を専断する北条一門によって幕府の中枢から遠ざけられるようになっていった。

このため彼らのあいだには、しだいに反幕の機運が高まっていた。

この形勢に乗じて、天皇親政をめざした後醍醐天皇の鎌倉幕府討滅の挙兵に、足利尊氏・新田義貞らの御家人中の有力武士が多く加担したため、一三三三(元弘三)年、幕府はもろくも滅亡した。

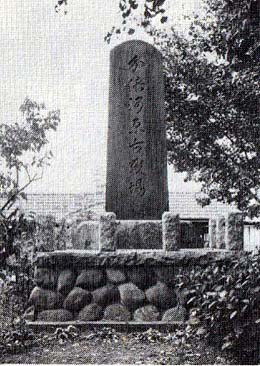

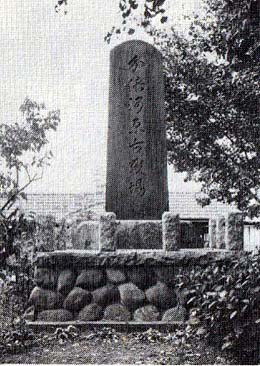

さて、府中市分梅町を中心とする分倍河原の地は、新田義貞軍と幕府軍が幕府の命運をかげて戦った古戦場であり、一九一九(大正八)年一〇月、東京都の旧跡に指定された。

現在、付近一帯は住宅地となっており、すでに古戦場のおもかげはないが、一九三五(昭和一〇)年地元の有志によって建てられた分倍河原古戦場の碑(分梅町二丁目)がわずかに激戦の跡をつたえてくれる。

ここでその合戦の模様を簡単にたどってみよう。

後醍醐天皇の綸旨をいただいて、義貞が上野国新田荘の生品(いくしな)明神(群馬県新田郡新田町市野井)社頭に討幕の旗をあげたのは、一三三三(元弘三)年五月八日の卯刻(午前六時ころ)のことであった。

挙兵のさいの主力はわずか一五〇騎といわれるが、その日の晩には越後・甲斐・信濃の源氏が来援し、翌五月九日には、足利尊氏の子千寿王(のちの義詮)も合流、以後関東武士が続々とはせ参じ、九日の日暮れ時には総勢二〇万七〇〇〇騎にふくれあがったという(『太平記』)。 |

分倍河原古戦場碑

|

上州笠掛野から武州児玉郡本庄、比企郡将軍沢・須賀谷、入間郡苦(にが)林、高麗郡女影(おなかげ)原・広瀬と南下してきた義貞軍は、五月一一日朝小手指(こてさし)原に打って出、ここで北上してきた幕府軍と遭遇戦を展開した。

翌一二日の久米川の合戦は新田方の勝利となり、幕府軍は分倍河原まで退却したが、新田方は急追せず、久米川に陣をしいた。

幕府は久米川での敗戦の報をきき、急ぎ北条泰家に一〇万の兵をそえて分倍河原へ向かわせた。

これに対し、一三二四の両日、久米川の陣で休養をとった義貞軍は、敵に大軍が加わったことを知らず、一五日未明に分倍河原に押しよせたが、新手の大軍をようして雪辱に備える幕府軍のまえに敗北、堀兼まで退却をよぎなくされた。

その夜、今度は相模の豪族三浦大多和義勝が相模の国人衆を引きつれ義貞軍に加わるにおよび、形勢は一挙にくつがえった。

すなわち相模勢の加勢により勢力を挽回しておおいに意気あがる義貞軍は、翌五月一六日本明、三浦義勝の軍勢四万騎を中心に、江戸・豊島・葛西・河越らの坂東八平氏、それに武蔵七党を七手にわけ、分倍河原に陣取る幕府軍の本陣を奇襲した。

前日の勝利に油断していた幕府軍は、不意をつかれて大敗し、多数の死傷者を捨てたまま多摩川を渡り、一路鎌倉をさして敗走した。

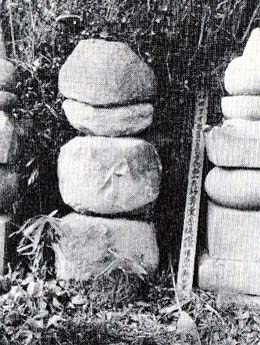

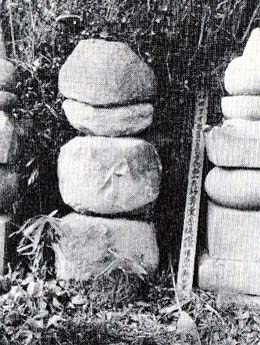

幕府軍では、大将の北条泰家自身が関戸で追いつめられ、討ち死寸前のところを、家臣の横溝三郎の奮戦によってかろうして命びろいをするという有様になった。

この分倍河原の合戦においては、江戸・豊島・葛西・河越の各氏や武蔵七党といった武蔵を代表する武士団、そして三浦氏を代表とする松田・河村・上肥・本間・渋谷といった相模武士がいずれも新田方として参加している。

このように鎌倉幕府の膝元であり、その直接の基盤である武蔵・相模両国の武士たちは、早くから幕府をみはなしていたのであり、幕府の命運はこの時すでに尽きていたといえよう。 |

横溝三郎の墓(多摩市関戸)

|

鎌倉の最後の防禦線ともいうべき多搴川を渡った義貞軍は、その後雪崩をうって鎌倉へ攻めこみ、わずか五日後の一三三三(元弘三)年五月二一日、幕府を滅亡へと追いこんだのである。

2 南北朝・戦国の戦乱 top

人見原の合戦

鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇は“建武の中興”とよばれる新政を開した。

しかし天皇の復古的な政治は、武士層の新しい動向を全く無視したものであったため、新政権内部にはまもなく不協和音が生じ、結局、新政権にあきたらない武士層の推たいを得た足利尊氏が、後醍醐天皇に対抗して光明天皇を皇位につけ(北朝)、自らは幕府を開き、約六〇年間にわたり、吉野(奈良県)にのがれた南朝と対立抗争する、いわゆる南北朝時代に突入した。

この間、全国の武士は、南朝方・北朝方にわかれ入り乱れて戦い、戦乱は全国にひろがった。

この動乱のなかで、武蔵国府である府中市域は、政治上また交通上の要衝でもあったため、しばしば軍事的拠点となり、大きな合戦の舞台となった。

そうした戦いのひとつ、しかも南北朝動乱の動向を決するうえで大きな意味をもった戦いが、人見原・金井原の合戦である。

北朝方は当初から南朝方に対し優位に立ってはいたが、北朝方でも足利氏一門の内部の争いが激しくなり、ついに一三五二(観応三)年二月、尊氏は弟直義(ただよし)を毒殺するまでになった。

こうした情勢をみて、新田義貞の遺児義興・義宗らは、同年二月一五日宗良(むねなが)親王を奉じて上野国で挙兵し、閏二月一六日には武蔵国に攻めいリ、吹笛峠を本陣とした。この報に接するや、鎌倉にいた尊氏は一七日に神奈川に進軍、そのすきに義宗らは一八日鎌倉に入った。

そこで尊氏は吹笛峠を拠点とする宗良親王の本陣と、鎌倉の義宗らの軍とを中断するため北へ向かい、一九日多摩郡谷野口に移動した。義宗らは尊氏の後を追い、一方義興と脇屋義治は二〇日に鎌倉を出て関戸に陣をしいた。

こうして翌閏二月二〇日、両軍は多摩川北岸の人見原・金井原で一大合戦を行なったのである。

尊氏に味方した武蔵武士としては、江戸・豊島・河越の各氏らがあり、常陸・信濃・下野の武士には常陸大掾(だいじょう)・佐竹・結城・小山・宇都宮氏らがあり、彼らは平一揆・白旗一揆・花一揆・八文字一揆など、一揆とよばれる党的結合を形成していた。

一方新田方に参集した武士としては、武蔵七党の各党と熊谷氏らの西北武蔵の武士があり、それに先に毒殺された直義の一党である上杉憲顕・石塔義房らが参加しており、まさに関東を二分した大合戦であった。

この合戦で尊氏は敗れ、およそ二〇キロ退却して隅田川を渡り、石浜(東京都台東区浅草に石浜町の名が残る)へのがれた。

さて、尊氏はその後軍勢をたてなおし、五日後には石浜を出て武蔵府中に着陣した。そして二八日には府中から久米川を経て小手指(こてさし)原に出陣、戦いは小手指原・入間(いるま)河原・高麗(こま)原(入間郡日高町)へと展開し、八文字一揆の高麗一族や鎌倉府執事の仁木頼章(よりあき)軍の活躍もあり、新田勢を遠く信濃・越後方面へと駆逐したのである。

この人見原・金井原合戦をはじめとする一連の合戦は“武蔵野合戦”とよけれ、南北朝期における武蔵最大の戦いであった。

緒戦で敗北した尊氏は、一時は自刃しようとしたほどの危機をむかえたが、その後挽回し、ついに新田勢と直義党を打破り、関東における足利氏の支配権を確立したという点て大きな意義をもつ戦いであった。 |

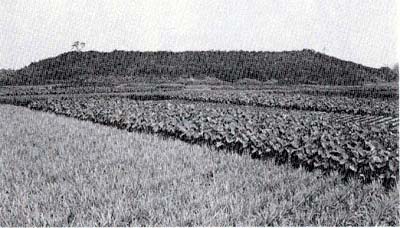

人見原古戦場 若松町浅間山のあたり一帯。

|

この合戦の行なわれた人見原は、市内若松町の浅間山周辺一帯、また金井原はそれにつづく小金井市前原町一帯であり、一九三六(昭和一一)年三月、東京府の旧跡に指定された。

高安寺と鎌倉公方(くぼう)

足利尊氏は北条氏の滅亡後、自らは主として京都にいたが、鎌倉幕府以来武家政権の根拠地である関東の重要性を考慮し、弟の直義、ついで長男の義詮(よしあきら)を鎌倉に置き関東を治めさせた。

そして一三四九(貞和五)年、二男の基氏を義詮と交代させ、その後は基氏の子孫が氏満・満兼・持氏と継承した。

この室町幕府の関東出先機関ともいうべきものが鎌倉府であり、基氏以下そこの主将を鎌倉御所あるいは鎌倉公方と袮した。

また公方を補佐する行政上の最高責任者を関東管領、公方の家政面のそれを関東執事といった。

鎌倉府の組織は室町幕府のそれとほぼ同様であり、その管轄地域は関八州に甲斐・伊豆を加えた一〇か国で、のちに陸奥(むつ)と出羽の二か国が加わった。

鎌倉府はこの地域内の司法権・警察権をもち、兵権行使・戦功褒賞・土地処分・社寺についての命令等を行なったのである。

しかし、このようになかば独立した機関に強大な権限を与えたことは、その独歩を許すこととなった。

すなわち鎌倉公方は、しだいに京都の室町幕府と将軍に対し、反抗的姿勢をとるようになり、ついには決定的に対立するにいたり、戦国の戦乱のなかで滅亡へと向かったのであった。

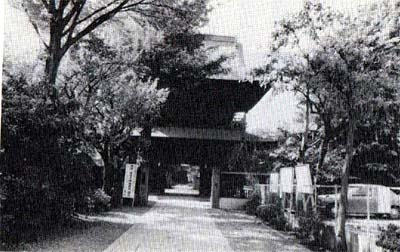

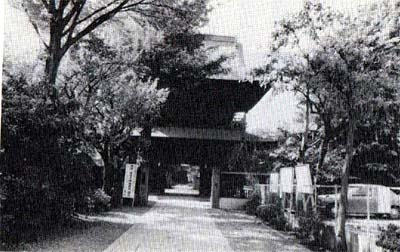

さて、市内片町二丁目の高安寺(こうあんじ)は、古くは市川山見性寺と号していたようであるが、のち足利尊氏が中興し、竜門山高安護国禅寺と改号したといわれる。

また一説には、高安寺は尊氏・直義兄弟が、禅僧の夢窓疎石(むそうそせき)のすすめで全国に設けた安国寺のひとつとも伝えられる。

いずれにしても尊氏の中興開基の寺ということで、鎌倉公方足利氏との関係が深く、歴代公方が北関東・東北方面の征伐におもむく時には、この府中の高安寺を陣所に定め、ここから出立するということがしばしば行なわれた。

そのため当時の高安寺は、寺院とはいえ、濠をかまえ、土塁を築き、柵をめぐらした一種の城郭というべきもので、現在でも寺の境内南端にかすかに残る空濠は当時の旧跡といわれる。 |

高安寺山門

|

いまここで、歴代の鎌倉公方が高安寺に宿陣した模様をみてみると、まず初代基氏は一三五四(文和三)年七月二三日、新田氏の残党征伐のさい高安寺に宿陣、ここから入間川へ発向、また六五(貞治四)年には宇都宮芳賀入道の謀叛を征伐のため進発して高安寺に宿陣し、入間川へ向かった。

二代氏満は一三八一(永徳元)年小山左馬助義政討伐のため鎌倉を出発し高安寺に入り、翌年五月まで滞留している。

さらに氏満は一三八六(至徳三)年七月と九六(応永三)年四月にも小山氏討伐のためここに宿陣したことが記録されている。

三代満兼も二一九九(応永六)年一一月二一日に鎌倉を首途して府中高安寺へ動座、野州足利へ発向している。

そして四代の持氏は、一四二三(応丞二〇)年五月、常陸の小栗氏謀叛につき発向して高安寺へ宿陣、ここから結城へ動座したが、小栗氏とその一味の宇鄒宮持綱も討たれたので、八月一六日には高安寺へ帰陣、そのまま翌年一〇月二三日まで滞留したが、その夜高安寺が炎上、やむなく鎌倉へ帰還した。

持氏は一四三七(永享九)年八月二三日にち高安寺に宿陣しているが、これは持氏が関東管領の上杉憲実と不和になり、上杉の拠点てある上州白井を攻めようとして出陣したものである。

持氏が永享の乱(一四三八年)に敗れて自殺したあと、あとをついだその子成氏も一四五五(康正元)年の正月・四月と引き続いて高安寺に宿陣するが、同年六月には今川範忠を大将とする幕府の大軍により鎌倉を追われて高安寺に来奔、そののち下総の古河に移った。

以後成氏は古河公方と袮されることとなるが、鎌倉府は事実上ここに滅亡するのである。

その後、塔頭一〇か院、末寺七七か寺といわれた巨刹高安寺も、うちつづく戦乱でしだいに衰微に向かったようで、永禄(一五五八〜七〇年)・天正(一五七三〜九二年)のころには、かって豪壮をほこった山門・禅堂・仏殿・鐘楼・方丈等諸堂の修造も行なわれず、潰廃におよんだといわれる。

関東の戦乱と後(ご)北条氏

鎌倉幕府滅亡後、南北朝対立という不安定な政情のもとで成立した室町幕府は、足利一族間の不和、京都と鎌倉との対立、有力守護大名の抬頭などのため、将軍の政治的統制力は弱体であった。

また一方、この時代は、荘園制の解体がすすんで、独立した小農民があらわれる時期にあたっ

ており、彼らは団結して領主に対抗する姿勢を強めつつあった。このため守護大名といえども、自らの所領と農民とを完全に把握していたとはいえなかった。

ここに生じた下剋上の風潮が、応仁の乱を契機として全国を戦乱状態におとしいれ、ここに戦国時代を招来した。

この時拾頭してきたのが、農村に立脚した中小の武士(国人領主)を自らの家臣団として組織化し、強力な常備軍として編成することに成功した戦国大名である。

そこで次に、この時期における関東の形勢を概観しておこう。

関東では、永享の乱(一四三八年)ののち、鎌倉公方の足利成氏が鎌倉を追われて下総古河に移ったあと、新たに京都から下向してきた将軍義政の弟政知も鎌倉に入ることができず、伊豆の堀越にとどまり、堀越公方とよばれた。そして足利氏の下で実権をにぎる関東管領上杉氏も山内・扇谷の二家にわかれて対立し、争乱があいついだ。

こうして旧勢力があい争う関東へ進出し、彼らにとって代ったのが、北条早雲を祖とする小田原の北条氏(後北条氏)である。

伊勢平氏の流れをくむといわれる一介の浪人北条早雲こと伊勢新九郎は、駿河の今川氏のもとに寄寓していたが、今川氏領国内での叛乱と当主義忠の死を契機に興国寺城の城主となった。

そして一四九一(延徳三)年、堀越公方政知の死後の混乱に乗じて伊豆に攻めいり、韮山城を本拠にして伊豆国を支配、九五(明応四)年二月には小田原城を急襲して大森氏をほろぼして関東に進出し、一五一六(永正一三)年一一月には新井城を攻め、相模の名族三浦氏をほろぼして相模の大半を手にいれたのである。

二代北条氏綱は、一五二四(大永四)年、太田道灌以来の名城江戸城を取り、三七(天文六)年七月には扇谷上杉氏の本拠河越城をおとし武蔵北部を平定、そして翌年の下総の国府台(こうのだい)合戦の勝利で関東支配を強固にした。

ついで三代北条氏康は、一五四六(天文一五)年四月二〇日の夜、河越城奪回をめざす両上杉と古河公方の八万余の大軍を撃退した。

この合戦は“河越の夜討ち”とか“天文の乱”とかいわれ史上名だかいが、これによって扇谷上杉氏は滅亡し、以後滝山城主の大石氏、天神山城主の藤川氏など、上杉氏譜代の有力武士が次々と氏康に帰属、氏康が武蔵の大半を手にすることとなった。

そして一五五一(天文二〇)年七月、氏康はついに上野平井放の山内上杉憲政を攻め遠く越後に追い、ここに両上杉の勢力は関東から一掃されて、北条氏の関東における覇権が確立したのである。

ここに当然、府中市域も小田原北条氏の支配をうけることとなった。

北条氏昭の支配

後北条氏の領国支配の特色は、支城(領)制度であった。

すなわち領国の要所に支城を配置し、それを中心とした一定地域を支領として設定して、小田原の本城との間は発達した伝馬(てんま)制度で結ばれていた。

こうして後北条氏当主の命令は、支城主を通じて領国全体に貫徹されたのである。

さて、当時多摩の西部地区は、滝山城(八王子市高月町)に拠る北条氏照の支配下にあり、府中市域の大半もその領内に含まれていたものと考えられる。しかし、一五五九(永禄二)に作成された『小田原市所領役帳』には、江戸城代の遠山氏配下の江戸衆のひとり太田大膳亮の知行地として「稲毛染屋・恒久 永六七貫之の内一七貢文」とあり、市域の東部地区の一部は江戸衆の太田氏の知行地であったことが知られる。

なお、のち江戸時代になって、染屋は上染屋・下染屋の両村(白糸台)に、ほかに恒久は常久村(若松町)になった集落の前身であるが、この頃はずっと南の多摩川沿いの地に位置していたものと考えられる。

北条氏照は後北条氏第三代の氏康の次男で、のちに多摩・入間両郡内一三郷を本領とするかっての武蔵目代(守護代)大石定久の養嗣子となり、滝山城主として大石氏の旧領を継承・支配するようになったもので、それは“河越の夜戦”ののち、ほど遠からぬ時期であり、遅くとも一五六〇(永禄三)年には滝山城入りをしていたものと考えられる。

そしてこの後、反北条の在地勢力を征服しつつ滝山領が形成されていったが、そのなかでも最大の攻撃目標が青梅の勝沼城に拠る三田綱秀であった。

氏照は上杉謙信の退却後一五六三(永禄六)年、三田綱秀をほろぼして三田氏の旧領を併合し、ここに滝山領が成立したのである。

こうして氏照の支配地域は、旧大石領の武蔵多摩西部・入間郡西部・高麗・新座を中心に、町田市域の小野路・小山田から相模北部の相原・下溝(以上、相模原市)・落合・座間(座間市)付近、さらに江ノ島から武蔵戸部郷(横浜市)付近におよんだ。

氏照はこの滝山領の領主として領域の経営にあたったほか、後北条氏一門の重鎮として甲斐武田・越後上杉らとの外交折衝をはじめ、下総関宿城の攻略等、北関東の経略にあたっても中心的役割りをはたし、その支配する支城は滝山・水見・小山・関宿・栗橋・榎本の六か城、兵力は四五〇〇騎という一門中最大の軍事力をようしていた。

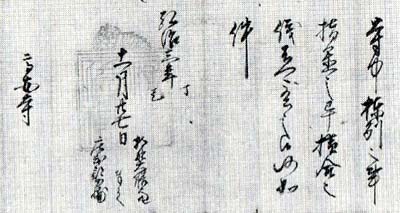

後北条の印判状

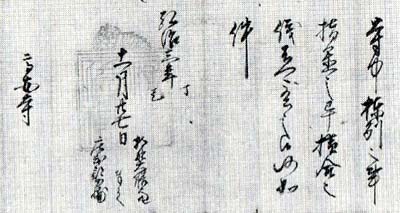

さて、市内片町の高安寺には、後(ご)北条氏の租税関係の文書が二通伝わっている。

ひとつは一五五七(弘治三)年、後北条氏が高安寺の棟別銭(むなべちせん)を免除したもので、有名な「禄寿応穏」と刻まれた虎の朱印が押されている。

もう一通は一五六五(永禄八)年六月、先の印判状をうけて、今度は北条氏照がやはり棟別銭を免除したもので、象の形象のついた「如意成就」の印が押されている。

氏照の如意成就の印判状は、一五五九(永禄二)年一一月一〇日の戸倉(西多摩郡五日市町)のものを初見とし、六九(永禄一二)年まで一一年間使用されていたといわれる。 |

後北条氏印判状(高安寺蔵)

|

これにより府中市域も氏照の支配下にあったことが確認される。

このほか後北条氏関係の資料としては、本町一丁目の妙光院にも氏照の書状二通(市郷土資料)が伝えられている。

ともに氏照が妙見完主職から巻数や護摩札にそえ芳茗(ほうめい、茶)や麺子(めんす、そば)を贈られたことに対する礼状である。

氏照と府中の妙光院との浅からぬ関係を示唆する史料であるが、その書体や花押から、一部にその真偽を疑う意見もある。

あるいは写しが伝わったものかもしれない。

また『武州文書』によると、後北条氏治世の末期の一五八五(天正一三)年、関戸の有力者有山源右衛門が、関戸郷の中河原のうち正戒塚に新宿を立て、近辺の荒原を開墾して田畑としたむねの印判状がみえる。

関戸郷は現在の多摩市関戸であり、中河原は関戸とは多摩川をへだてた対岸(北岸)の府中市住吉町の一部の旧地名である。

また正戒塚はその住吉町の東どなりの府中市南町四丁目付近といわれるが、確かなことはわからず、そこに立てられたという新宿についても、この文書以外になにも史料が残っていない。

大雨のたびに流路を変えた当時の多摩川であってみれば、あるいはとうの昔に流れ失せ、人々の記憶から忘れ去られてしまったものかもしれない。

さて北条氏照は、滝山城から、はるかに堅固な八王子城(八王子市元八王子町・下恩方町)へ居城を移したが、その時期は元亀とも天正初年(一五七〇〜八〇年ごろ)ともいわれる。

しかし氏照が八王子城へ移ったころには、すでに後北条氏の余命はいくばくもなかった。

この関八州のあるじも、経済的にすすんだ畿内にあって、いち早く兵農分離を行なって強大な常備軍を編成して天下統一をめざす豊臣秀吉の前にはひとたまりもなかった。

圧倒的な豊臣勢の大軍の前に、各支城は次々と陥落し、一五九〇(天正一八)年六月二三日には八王子城が落城、そして七月五日には本城小田原城も降伏して開城した。

小田原に籠城していた氏照は、兄の氏政と共に城を出て自刃し、ここに五代一〇〇年にわたって関東に君臨した後北条氏は滅亡したのである。

3 社寺と信仰 top

六所宮と神主たち

古代の律令制が衰退して武士の世となり、源頼朝が鎌倉に幕府を開いた以後においても、国衙の留守所においては、在庁官人たちを中心に一国の祭祀は断絶することなくとり行なわれていた。

たとえば、金沢文庫(横浜市金沢区)にある鎌倉時代中頃の一二七七(建治三)年の年号をもつ文書には、当時武蔵国中の主な神社の神毒か国府に集まって祭礼に勤仕し、そのみかえりとして在庁官人たちと共に国衙から給与をうけていたことが記されている。

そこには府中の六所宮神主をはじめ、一之宮・六之宮・金鎖宮・秩父宮・杉山神社等の神主の名がみえ、武蔵の国府祭ともいうべき性格の祭礼が行なわれていたことが推察される。

またこの文書には、それらの神主にまじって、坪宮神主・八幡宮(八幡町)神主・天(天神社)神主の名もみえるが、現在では大国魂神社(もと府中六所宮)の末社となっているこれら府中市内の各社も、当時はそれぞれ独立した神主がいて国内主要神社と肩をならべて重要な役割りを分担していたことがうかがえる。

また先にも述べたが、この文書中の在庁官人に、佐野五郎という名があり、同じ金沢文庫文書の一二七九(弘安二)年の文書には、鹿島田七郎太郎の名がみえる。これらはのちに六所宮の社家(庁官)を世襲した佐野・鹿島田両氏の祖先とみられ、彼らは国衙が衰退したのち、国衙の役人という身分から、神官となって六所宮へ入ったものと考えられる。

さて、府中の六所宮は、そもそもが国府内の官社であり、一国の祭祀を行なう神社ということで、その維持や造営は中世においても幕府や鎌倉府の命令により公費をもって行なわれた。

たとえば『吾妻鏡』によると、鎌倉初期の一二三二(寛喜四)年二月には、六所宮の拝殿が破損したため、武藤資頼(すけより)が奉行となって修理が行なわれた記事がある。

また室町時代に入って、一四〇四(応永一一)年にも造営が行なわれているが、鎌倉公方足利氏満は、武蔵国中に対し反銭(段銭)を賦課し、その費用にあてている。

その後一四二九(正長二)年にも、鎌倉府は武蔵国中に“六所宮役”という課役を賦課している。

六所宮の信仰

この六所宮は、中世においては、たんに国衙の官社というだけでなく、広く関東一円の信仰をあつめ、とくに武士の間で厚く崇敬されるようになっていた。

南北朝時代の一三八四(元中元)年七月、沙弥聖顕(しゃみしょうけん)はその申状(官衙への上申文書)のなかで、「もし私の言葉に偽りがあれば、六所大明神の罰をうけてもよろしい」と、神文(誓いのことば)に八幡大菩薩と並んで六所大明神の名を用いており、当時六所宮の信仰がひろまっていたことをものがたっている。

また武蔵の守護であった上杉氏は、七の氏寺である伊豆国の天長山国清寺に武蔵府中六所大明神を勧請してまつったといわれ(『鎌倉大草紙』)、さらに『私案抄』によっても、武蔵の守護代大石氏が六所宮を信仰したようすがうかがえる。

このように、府中の六所宮が当時広く信仰を集めていたことがわかるが、武蔵府中の国衙が衰退すると、これに代り六所宮がこの地域で大きな力をもつようになり、府中の地はしだいに六所宮の門前町的な様相をおびるようになったと考えられる。

有名な『義経記』が、当時の武蔵府中を「武蔵の国府の六所の町」と表現しているのは、そうした状態を示すものであろう。

そしてこの六所宮の五月の大祭には“市”が立ったことが「市場の祭文」(武州文書)にみえており、六所宮は周辺の人々の経済的な中心でもあったことが知られる。

さて関東に進出し、領国内の支配強化をはかる後北条氏にとって、こうした宗教的にも、さらに経済的にも重要な六所宮は、ぜひとも掌握しておかねばならない存在であったにちがいない。

故菊池山哉氏は、後北条氏は自らの家臣で小机領佐江戸(さえど、横浜市緑区)の領主猿渡氏を府中六所宮の神主として派遣したが、その時期は一五四六(天文一五)年の河越の夜戦の後まもなくのころと推定している。

以後、猿渡氏は、近代まで方所宮の神主職を世襲するのであるが、(世襲制は現在は制度としては廃止)この猿渡氏は後北条氏の重臣で、江戸城代の遠山氏と姻戚関係にあり、一五五二(天文二一)年には、遠山綱景とその母により、六所明神の本地仏の釈迦像の修理が行なわれている。 |

猿渡盛平の墓(佐江戸無量寺内)

|

|

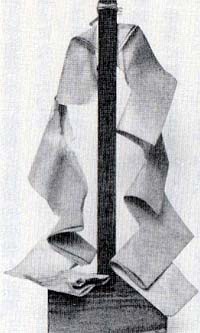

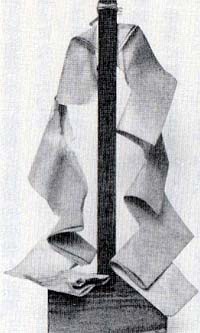

小野宮の小野神社

|

文祿三年銘幣束立

(島田雪江氏蔵)

|

金銅阿弥陀如来立像。

染屋不動境内。

|

市内の古社

鎌倉時代は日本宗教史上画期的な時代といわれる。それは禅や念仏を中心とするいわゆる新仏教が、武士や農民の間に普及し、その刺激をうけた旧仏教も大きな脱皮をせまられた時代であった。

こうした傾向のなかで、神道界でも神道の理論づけが行なわれ、律令制度の衰退と共に、かっての神田や神戸といった経済的基盤を失った各地の大社は、新たに勃興して力をつけつつあった地方の武士や農民層に信仰と経済的基盤を求め、御師とよばれる下級神官を各地に派遣して布教につとめるようになった。

こうした神社や仏教教団の積極的な姿勢は、おりからの戦乱による生活と生命の不安から、精神的なよりどころを求めていた多くの人々の要求と合致し、仏教・神道ともに広く地方の村々へ普及し、各地に多くの寺院・神社が造営されたのである。

中世には、府中市域にも少なからぬ社寺が造営され、人々の心のよりどころとなっていたと考えられるが、ここでまず中世、それも遅くとも後北条氏の時代にはまつられていたと思われる市内の主な神社をあげて紹介しておこう。

|

鹿島神社(是政三丁目)――このあたりはかって横山村ともよばれ、武蔵七党のひとつ横山党の流れをくむ者が居住した所と伝える。

現在でも横山を姓とする家が多く、この神社もそうした横山氏の祖先によって勧請されたものと思われる。

御神体は銅製の懸仏で、鎌倉時代の弘安七(一二八四)年一一月二五日の銘をもち、現在市の重宝に指定されている。

稲荷神社(宮町二丁目)――旧甲州街道幽裏の住宅街にあり、一間四方の覆屋(おおいや)をもつ小社である。

この神社の幣束立(へいそくだて)は高さ二二センチほどのものであるが、裏に 「文禄三(一五九四)年甲午(きのえうま)二月初午(はつうま)日門善坊敬建」という墨書銘がある。

現在市の重宝に指定され、近くの島田家に保管されている。

なお門善坊とは小田原の玉竜(ぎょくりゅう)坊の組下(くみした)の有力な修験者(山伏)であった。

小野神社(住吉町三丁目)――小野宮とよばれる地に鎮座するこの神社は、『延喜式』の神名帳に記載されている“式内社”である。小野神社の名は、早くも奈良時代の七七二(宝亀三)年の太政官符にみえ、武蔵でも有数の古社である。

その後この神社は多摩川の洪水のため流され、南岸の一の宮(多摩市)の地に移されたと伝えられ、その地にも一の宮小野神社がある。

現在の小野宮の小野神社は、この地の内藤重喬(しげたか)が江戸後期の寛政年間(一七八九〜一八〇一年)に再興したものである。

稲荷神社(本宿町一丁目)――由緒書によると、甲州武田氏の家臣朝倉義景が、一五七三(天正元)年この地に土着し勧請したもので、元来朝倉氏の氏神であったという。

しかし江戸幕府が編集させた地誌である『新編武蔵風土記犒』には、この神社に「弘治二(一五五六)年二月車戸氏子中」と書かれた古い棟札があったと記されている。

これによればこの稲荷社は朝倉氏が勧請する以前から鎮座していたことになる。

また棟札にみえる「車戸」はこの地の旧名かと思われるが、詳しいことはわからない。

八幡神社(白糸台一丁目)――もとははるか南方の多摩川ぞいの地にあったが、江戸時代初期の洪水で社地が流失し、現在地へ移されたと伝えられる。

明治以前は本山修験の玉蔵院が別当として管理していた。この神社の本地仏である金銅阿弥陀如来立像は、現在では染屋不動(白糸台一丁目)境内に安置されているが、弘長元(一二六一)年一二月の銘をもち、国の重要文化財に指定されている。

以上取上げたのぱ、あくまで中世の資料をもった神社であり、これらだけが特別由緒のある神社というわけではない。

また大国魂神社(六所宮)関係の神社(摂社・末社など)は前にしばしば述べてきたのでここでは省略した。

市内の古寺

さて次に主な寺院をみてみょう。

安養寺(本町一丁目)――天合宗、叡光山仏乗院。寺仏に一二九六(永仁四)年、勅によって再興とある。 門末は一四か寺といわれ、鎌倉中期の一三一三(正和二)年をはじめとする板碑八基を有している。

幸福寺観音堂(若松町四丁目)――現在は廃寺となってしまったが、大悲山興観院といい天台宗安養寺の末であった。

観皆堂は客殿の前にあり、その鰐口は一五八〇(天正八)年四月に、山城国(京都府)の坪井久勝が修造して寄進したことが、その銘文によって知られる。鰐口は市の重宝に指定され、現在市立郷土館に保管されている。 |

天正八年銘鰐口

(河内武氏蔵)

|

妙光院(本町一丁目)――新義真言宗、本覚山真如寺といい、末寺は二三院におよんだ。

所蔵する金銅蓮華形磬(けい)は南北朝時代のものといわれ、市の重宝になっている。

また北条氏照のものと伝えられる書状が二通あり、こちらは市の郷土資料に指定されている。

弥勒寺(西府町二丁目)――新義真言宗で石上山般若院といった。

旧本宿村の鎮守熊野神社の別当寺であったが、明治維新の神仏分離のさい廃止された。

古くは本宿町一丁目にあり、その跡地からは延文五(一三六〇)年の年号をもつ津戸勘解由(つどかげゆ)左衛門尉菅原規継(のりつぐ)供養の板碑が出土している。

この津戸氏は、当時府中市西部から国立市にかけての地頭であったと考えられている。

板碑は現在国立市の谷保天満宮に保管されている。

称名寺(宮西町一丁目)――諸法山相承院といい、時宗当麻派に属し、相模原市にある無量光寺の末寺である。『新編武蔵風土記稿』によると、正応二(一二八九)年の銘のある太鼓が保存されているとあるが、現在では失われてしまったようである。

寺には徳川家の先祖松平徳阿弥親氏の名を刻んだ応永年間(一三九四〜一四二八年)の板碑が伝わっているが、これは後世に刻みこんだもののようである。

寺内の石塔では文明一六(一四八四)年銘のものが最も古いようである。

なおこの寺域は、天慶の昔(九三八〜九四七年)、武蔵介であった源経基の屋敷跡と伝承されている。

常光寺(矢崎町一丁目)――臨済宗大徳寺派の小庵である。

江戸時代に出版された『武蔵名勝図会』によると、かってこの寺地から、平安時代末期の仁安二(一二六七)年銘の銅製の経筒が発見されたといわれる。

また昭和初年東京競馬場の造成工事中、ここの墓域から四個の室町時代のものと思われる甕棺(かめかん)が出土し、現在市立郷土館に保管されている。

長福寺(宮西町四丁目)――時宗遊行(ゆぎょう)派、諏訪山古木院という。

もとは天台宗の国府道場で称法道寺といったが、正応年中(一二八八〜九三年)、真教上人が巡遊したとき、時宗にあらためたと伝えられる。

ここからは鎌倉時代の嘉元四(一三〇六)年銘を最古とする八〇基を二九石板碑が出土している。

このほか市内には古寺が多く、そのほとんどが中世ないしそれ以前の開基と伝えられるが、ここでは神社と同様、とりあえず中世以前の物証のある寺院のみ紹介するにとどめた。

また高安寺については、すでに十分述べてあるので、ここでは省略した。

盛んな板碑(いたび)信仰

さて、中世の人々の信仰を考えるうえで忘れてはならないものが板碑である。

板碑は鎌倉時代中期にあらわれ、室町末期に姿を消すという、まさに中世を象徴する石造の遺物であり、資料の乏しいこの時代にとって貴重な物質資料となっている。

板碑は死者の追善供養のため、また自らの死後の安穏のための逆修として造立された

ものであるが、武蔵国全体では数万基にのぼるといわれるおびただしいその造立は、鎌倉時代以降の仏教の一般民衆への浸透をよくものがたっている。

さて府中市内では、一九八〇(昭和五五)年の調査で三〇〇基ほどの板碑が確認されているが、そのうち年号のわかっているものが一七三基ある。

このうち最古のものは矢崎町二丁目の三千人塚土の康元元(一二五六)年銘の板碑である。

これは県敏夫氏の調査によれば、多摩地域全体でも最古のもので、西府(にしふ)町三丁目の本宿共同墓地の弘長二(一二六二)年銘のもの、そして宮町三丁目の猿渡家の文永八(一二七一)年銘のものとあわせ、多摩地域の初期板碑五基のうち三基を府中市域のものがしめているといわれる。

このように府中市の板碑は、青梅市(約一四〇〇基)や町田市(六四〇基)のように数は多くないものの、初期のものが比較的まとまっているのがひとつの特色であり、このことは、国内の中心であり交通の要衝である国府所在地であるということと関連するものと思われる。 |

八雲神社の板碑 元応元(1319)年銘の

阿弥陀三尊種子板碑。(美好町3丁目)

|

府中市内の板碑は以後時代と共に増加し、南北朝時代の一三世紀中頃にピークに達し、それを過ぎると減少、白糸台三丁目の観音院墓地の享禄四(一五三一)年銘のものを最後として造立は終っている。

次にその分布であるが、板碑は後世になって、特定の場所に集められて保管されているケースが多く、現在の所在場所の分布をそのまま中世における分布とすることはできない。

しかしごく大まかにみれば、大体の特徴はうかがうことができる。

すなわち市内では、市の中心である現在の宮町・宮西町・本町がやはり多く、この地域では中世においても、古代の国府時代から引続いて人々が居住し活動していたことが推察される。

その他では是政に多く、ついで人見(若松町四丁目)・常久(同一丁目)・車返(白糸台)・本宿(西府町・本宿町)・中河原(住吉町)等に点在している。

また個々の所在場所をみると、宮西町の長福寺に八六基あり、是政の井田墓地からは三二基が出土、片町の高安寺には二八基、是政の宝性院に一六基、宮町の猿渡家に一四基それぞれ所蔵されている。

ところで板碑の造立は、阿弥陀信仰を基盤としているため、その表面中央に彫られる本尊は、一般に板碑の約八割が阿弥陀如来をあらわすキリーグという種子や図像である。

そしてこの傾向は府中市内の板碑についても同様であり、全体の実に九五パーセントが阿弥陀如来の種子のもので占められている。

その他釈迦如来の種子のものが五基、大日如来のものが三基あるが、全体からみればわずかである。

なお、市内東部地区の村々では、早くも室町時代中期に“月待ち”の行事(農村における民俗信仰)が行なわれており、その信仰のあかしとして造立された結衆板碑が現在四基ほど発見されており、農民たちの成長を示す史料として注目されている。

top

****************************************

|