「気」の身心一元論 ─ 心と体は一つ

各 章 の 紹 介

はじめに

2004年6月、『病むことは力』(春秋社)を出版することができました。取り掛かって一年九ヶ月後のことでしたが、師野口晴哉二十八周忌に合わせての発行となりました。

二作目の執筆が始まったのは、2006年のゴールデンウィーク明けのことでした。現在に至るまでの間、とりわけ2008年四月よりの「科学の哲学性」研究において、生命観(または身体観)の上で、私は次のような主題を捉えることができました。それは「二元論と一元論」、「機械論と目的論」という二つの主題です。

これらを、野口整体の立場から「科学の知・禅の智」シリーズとして書き著すこととなり、先ずはこの度、『「気」の身心一元論』としてまとめることができました。

本年2011年は「師野口晴哉生誕百年」に当たり、このような年に今著の完成を迎えることは、私にとって大きな喜びであり、一層感慨深いものがあります。

・・・・私は、師野口晴哉に出会ったお陰で、この道四十年余、医薬に頼らず生活することができています。このような人生となるには、医薬への依存性が高まってからでは困難ですから、若いうちから、自身で「潜在生命力を喚起する」ことを鍛錬し、「自然治癒力への信頼」を培うことが肝要です。

そして、このことにとどまらず、「身心を開拓することで人間の可能性を見出そうとする野口整体」を通じて、ことにここ数年、私の人生は深いものとなってきました。

巻頭記事

一 私の半生記と師野口晴哉の思い出

二 整体指導・金井流について

2 整体指導での活元ストレッチ「自力と他力」(28頁)

( ★ 個人指導を希望する方、必見 )

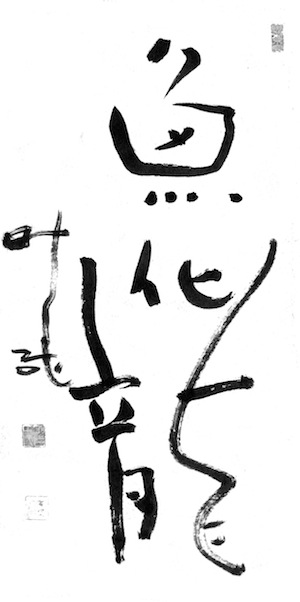

龍をクリックすると実際の本の中身(28-30頁)を見ることができます。

序章 自分の健康は自分で保つ

― 養生・修養としての野口整体

概要

野口整体の「自分の健康は自分で保つ」という理念と、正坐を基本とする「修養としての野口整体」という面を紹介します。

「自分の健康は自分で保つ」ための活元運動に必要な正坐は、「日本の身体文化」の基盤となっていたものです。

日本の身体文化の「上虚下実」という「身体性」は、身心の一元性を高めるためのものでした。

明治後期から昭和初期、近代化による日本人の身体性の破壊を憂いて起こった、日本の身体文化ルネッサンス運動の中で生まれた野口整体を「現代の修養」として再考して行きます。

扉の文章 「正座再考」野口晴哉(昭和六年)(36頁)

☆クリックすると「現代語訳付 正座再考」のページへジャンプします。

第一章 今著へのあぷろーち

概要

『病むことは力』出版後、専門誌の取材を受けることを通じて「野口整体の社会的立脚点」について考えるようになりました。そして、出版を通じて新しく集うようになった若者世代に「修行」を伝える難しさを痛感し、その後の対外活動を通じ、「身体性」の衰退を目の当たりにしたことで、現代という社会の基盤を為す「近代科学」について学ぶようになりました。折しも、医療関係者が指導を求めるようにもなっており、西洋医学と野口整体という対比の中で、近代科学と東洋宗教という主題を捉えるようになって行ったのです。

近代科学と現代人の心についての問題に取り組んだ五氏(井深大・湯浅泰雄・石川光男・河合隼雄・立川昭二)の思想に出会うことを通じ、私は野口整体の社会的立脚点を諦観することができました。一ではこれまでの軌跡について述べ、二では五氏の思想を紹介しながら、私がこれまで培ってきたものとのつながりを述べていきます。

一 どのようにしてこのような思想に至ったか

二 五氏の思想の紹介

第二章 科学と主体性の喪失

― 身体性から離れる科学に「自分のことを考える智」はない

概要

心と体を分けて考える「心身二元論」。これは科学の基本的な思想です。教育、社会ともに科学を基礎として発展した現代では、「自分のことが分からない」人が増えています。

「私はちゃんとしているのに、体が壊れたり、心が勝手に動いたりする」、だから自分が分からない、ということですが、この自分とは、「考える私」ではなく、「感じる私」、感情や感覚を意味します。科学的客観主義、デカルト哲学が、気づかぬうちに現代人の心の中に忍び込み、自分の責任とは関係なく、心身の不調が起こるという思考が一般化しているのです。

野口整体は、体を整え身体性を高めることで、心と体の統一力を高めていくのが目的です。そこで、私の個人指導では、心と体の統一を破る大元である無意識化した情動に注目するのです。身体感覚を高め、情動による身体の変化を感じ取ることから、身心の一元性は発達していきます。

「型」「腰・肚」といった日本の身体文化は「身体性」を探求して形成されたものです。その中でもとりわけ野口整体における「身体性」の追求は粋を究めたもので、「全生」思想は心と体の一元性を深めることで実現することができるのです。

一 「心身二元論」の近代科学が人間に与えた影響

1 近代文明・科学と人間の問題(92頁)

龍をクリックすると実際の本の中身(92-93頁)を見ることができます。

二 科学には自分のことを考える智はない

─「主観」を排除した科学と人間の「心」

三 「身体性」を高めて客観的身体観を超える

─ 心と体のつながりは「感覚と感情」にある

第三章 活元運動

― 身心一元性の探求

概要

「体の力を抜きなさい。筋を出来るだけ弛めなさい。体の力を発揮する第一の方法です。

力を入れ筋を硬くしないと、体力が発揮されないと思うのは間違いです。丸木橋を渡る人や、清書をしようとする人を御覧なさい。固くなっている間は、本来の力を発揮しません。

恐怖や驚きのまま固まってしまっているような硬直した状態は、決して人間の自然の相とは言えません。

筋を弛めると、自ずから下腹で呼吸するようになるのです。」(脱力『偶感集』210頁)

と、師野口晴哉は述べています。

「下腹で呼吸する」身体を、かつては「自然体」と呼んでいました。この「人間の自然の相」を保持する上で「脱力」が肝要なのです。活元運動は、脱力によって「人間の自然」を保つための行法です。

活元運動とこれを円滑にする正坐を通して、全力を発揮することで健康ならしめる心と体のあり方「上虚下実」を身に付けていくのです。

こうして、無意識に対する信頼を培うことができます。

ことに野口整体金井流では、無意識化した情動による硬張りを弛めるために、中心となる行法です。

ここでは、活元運動を通じて学ぶ「生き方」を中心に、述べて行きます。

一 活元運動の心 ─ 自分の健康は自分で保つ

二 活元運動 ─ 身心一元性の探求=心身統一道

三 正しい正坐 ─ 正しい跪坐と正しい正坐

☆クリックすると「現代語訳付 正しく座すべし」のページへジャンプします。

四 活元運動についての質問に答える

第四章 体癖論

― 己を知り、己を活かす道を開く

概要

「体」がつくる感受性の世界「体癖」

私たちは普段、環境から物理的、心理的な刺激を受け取っています。そのような刺激に対する反応の仕方は各人によって違います。心によって「あることを受け取る」、それは感覚しているということです。心の内で、・・・と「感じる」ことから「自分の世界」というものが生じているのです。

ある受け取り方があるから、ある思いがあり、これが「その人の心の世界」なのです。

このような「個性」は身体・無意識にあります。本人も気づかない、無意識的動作から、その人の心の世界を観て取ることができるのです。人がありのままの自身を知り、

そこから主体的に生きるための道筋が「体癖論」にあります。

「体癖論」は、普遍性を追求する「科学」の目では見えない人間の「個性(主観)」を理解するための人間学と言う事ができます。

「感受性の傾向」を知らないことで自身の生き難さの因となっていること、さらに、それを乗り越えていく「勢い」を喚び起こすために「体癖を理解する」ことについて述べていきます。

一 体癖を知って自身を活かす ─ 如実知自心 ─

二 私が表現する〔身体〕の一面としての運動系・体壁系

三 五型十二種の体癖

体癖表(初・中級編)十二の体癖

第五章「主体的自己把持」を目標とする個人指導

─ 真田興仁氏体験談

概要

「臨床心理」により「自分を知る(理解する)」とはどういうことか

現代人の「考え方を主とする意識」に隠れている「感じ方の元となる意識」について知ることが自分を開く鍵なのです。この「感じ方」を作り出している意識とは、身に付いている「潜在意識」のことであり、そして体癖が関わっているのです。「潜在意識」とは、主に成育歴によるもので、体癖的な「感受性」は身体からもたらされます。

「潜在意識」や体癖を探究することは、現代の学問分野では深層心理学による臨床心理というもので、科学と宗教が融合されたものです。特に整体指導者を介して行なわれる臨床心理は、「身体そのものである心」にアプローチすることに特質があり、身体に触れること、それは手で心に直接触れることなのです。

個人指導における「臨床心理」による智と、正坐(また椅坐)、歩行時における「型」の把握、そして活元運動、これら「身体行」により、「主体的自己把持」へと進むことが整体指導の目的です。

「自分を知る智」が啓く真の主体性 真田 興仁

一 野口整体との出会い

二 個人指導を受ける

終章 潜龍出池(せんりゅうしゅっち)(潜龍池を出(い)ず)

― 私の「自己実現」