|

|

|

|

![]()

シェーンベルク宮殿。

スタート地点が、そのようなマニアックなコンセプトのアルバムでしたから、今回の新しいアルバムも趣向が凝らされています。タイトルは「バッハ ミニマリスト」。この2つの、ほとんど脈絡のない単語のつながりを考えることが、そのコンセプトを知るカギとなるのではないでしょうか。 単純に考えれば「バッハとミニマリスト」、つまり、ヨハン・セバスティアン・バッハと、「ミニマリスト」と呼ばれる、現代音楽の一つの流派である「ミニマル・ミュージック」の作曲家とみなされている人たちを並列に置いて、それぞれの作品を鑑賞するものとなるのでしょう。しかし、もっと深い意味を持たせて「バッハ=ミニマリスト」というスタンスで、もしかしたら、18世紀前半の作曲家であるバッハが作っていた音楽には、現代人から見たらミニマル・ミュージックの要素が含まれているのではないか、ということを実証しようという、とても興味深い試みなのかもしれません。 そこで、最初に演奏されていたのが、バッハのチェンバロ協奏曲ニ短調BWV 1052の第1楽章です。ここでは、ユニゾンでオスティナート風のフレーズが演奏された後にチェンバロが演奏している細かい音符を聴けば、それは小さなパーツを延々と繰り返したもの、つまり、まさに「ミニマル」そのものではないか、ということに、まず彼らは気付いたのでしょうね。 そして、その楽章の終止のための属和音が響いた後に、主和音であるニ短調の響きが聴こえてくるのですが、それはなんとポーランドのミニマリスト、グレツキのチェンバロ協奏曲の第1楽章の始まりだったのです。調が全く同じニ短調だったので、それはごく自然につながって聴こえてきました。 次のミニマリストは、アメリカのジョン・アダムズです。ここでは彼の「Shaker Loops」という4つの部分から成る作品が演奏されていますが、その2曲目の「Hymning Slews」が、とても自然にバッハの「パッサカリアとフーガBWV 582」につながっています。同じテーマを繰りかえるパッサカリアも、言ってみれば「ミニマル」ですしね。さらに、その次につながっているのが、ニューステッドの「イモータル・バッハ」というおなじみの合唱曲です。これは、バッハが編纂に加わったコラール集「シェメッリ歌曲集」の中の、実際にバッハが作ったとされる独唱と低音のためのコラール「Komm, süßer Tod(甘き死よ、来たれ)」を、どんどん崩していく、という痛快な作品です。いくら無茶苦茶に崩していっても、そこにはしっかりバッハは残っていることが再確認できるという意味で、「イモータル」という言葉を使っているのでしょうね。バッハを挟んで、アダムズとニューステッドが関係づけられているなんて、なんかとても不思議な気がします。 そんな流れではちょっと唐突にも感じられますが、ジャン・アランのオルガン曲「リタニ(連祷)」から「ミニマル」の発想を読み取るというのも、かなりぶっ飛んだ視点ではないでしょうか。確かに、この曲では、グレゴリオ聖歌風のフレーズが果てしなく繰り返されていますね。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music France |

||||||

このアンサンブルは、そもそもはイタリアのアーリー・ミュージックを演奏するために結成されたのですが、現在のレパートリーはもっと幅広いものになっていて、例えばイギリスのルネサンスの音楽や、ドイツのバッハのモテットやカンタータなども手掛けているようです。 そんなアンサンブルですが、その名前の「ゼネ」というのは、ハンガリー語で「音楽」という意味を持つ言葉なのでした。なんでも、ケレ=ブジャールは、幼いころにはハンガリー人の母親が歌ってくれるコダーイの歌が子守唄だったのだそうです。さらに、バルトークの空想的な音楽に親しんだり、リゲティの、映画に使われた音楽も聴くようになりました。ですから、彼のルーツであるこの3人のハンガリーの音楽家の作品のアルバムを、そのリゲティの生誕100年となる今年に作ったのですね。 この3人の合唱曲が収録されたアルバムは結構あるような気がしますが、やはりメインはハンガリーの人たちが歌ったものなのでしょう。ですから、ほとんどのメンバーがフランス人であるこのアンサンブルがそれを行うのは、とても意義深いものなのでしょう。 まずは、コダーイの「ジプシーがチーズを食べるとき」、「マトラの風景」、「夕べの歌」という超有名な作品たちです。どれを聴いても、これまで聴いてきたものとはちょっと次元の違う、とてもすっきりした演奏に仕上がっていました。ことさらに「ハンガリー」を主張することなく、コダーイが西洋音楽の語法で作ったことの意味を納得させられるような、清々しさがありました。 バルトークでも、それは同じことです。この中で男声合唱によって歌われる「4つの古いハンガリー民謡 」では、普通の男声合唱団が歌うものとは全く異なる、とてもスマートな演奏でしたね。 そして、リゲティです。ハンガリー時代の「夜」、「朝」、「孤独」も外せませんが、なんと言っても彼の名を一躍有名にした「ルクス・エテルナ」でしょう。この曲はソプラノ、アルト、テナー、ベースがそれぞれ4つの声部に分かれていて、全部で16声部のパートから出来ています。今回の合唱団は、それに合わせるように各パートが4人ずつの16人編成ですから、すべてのパートが1人だけで歌われていることになります。かつては、1つのパートを複数のメンバーで歌うようなことも行われていたようですが(特にアマチュアの合唱団)、現在では1人1パートがスタンダードになっているのではないでしょうか。多重録音で、一人で全部のパートを歌ってしまったという、ご苦労さんとしか言いようのないアルバムもありましたね。 それぞれがプロフェッショナルな歌手であるこの合唱団では、それぞれのパートが自信をもって声を出しているとともに、最も必要とされる、他人の声を聴く、ということもしっかり行われていることがはっきりわかります。その結果、場合によっては平面的になってしまいがちなこの曲が、とても立体的に、起伏をもって聴こえてきました。 最後に収録されているのが、ハンガリーの伝承曲をケレ=ブジャールたちが編曲した「Bajba pelom(困っています)」というタイトルの曲です。それは、ソプラノのソロがその素朴な民謡を地声で歌い、他の人が軽くハーモニーを付ける、というものなのですが、そのソロがとことん泥臭い歌い方に徹しているのですよ。もしかしたら、実際に現地の人が歌っているものをコピーしていたのかもしれません。それは、間違いなくハンガリーの土着の音楽そのものでした。ケレ=ブジャールはこんな形で、誰にも真似ができないような「ハンガリー音楽」のアルバムを作り上げたのですね。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

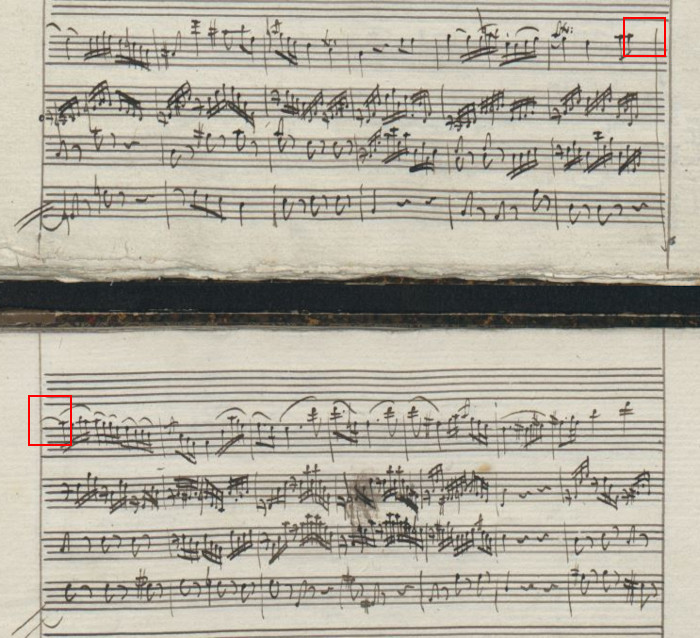

とにかく、HARMONIA MUNDIからリリースされたその「レクイエム」を聴いた時の衝撃は、とても強烈でした。それまでの、例えばクリュイタンスなどのものとは全く違ったフレーズがあちこちから聴こえてきますし、なによりそのアグレッシブな演奏は、とても魅力的でした。 その後も、彼の広範な活動は広がっていきますが、彼の本来のフィールドは、バッハのようなバロック時代の作品だったようで、多くのカンタータや受難曲が録音されています。「ヨハネ受難曲」では、かなり早い時点で珍しい「第2稿」の録音を行っていましたね。 その後、2010年には自身のレーベル「PHI」を創設させ、さらなるレパートリー、あるいは、HARMONIA MUNDI時代のものの再録音などを進めていくようになりました。ただ、そこで録音された「ヨハネ」などは、ごく一般的な「全集版」によるものだったので、ちょっと拍子抜け、という感は否めませんでした。そうは言っても、あまり「ピリオド」らしくない、ソフトな感触は、年齢を重ねた結果としての魅力にもなっていましたね。 そのレーベルでの最新盤、バッハのカンタータ集がリリースされました。なんと言っても、おそらくバッハの教会カンタータの中では最も有名なBWV147が聴けるのがうれしいですね。ここでは、冒頭からトランペット・ソロのオブリガートが鳴り響きます。アラン・デ・ルッデルという、カレヴィ・アホの協奏曲なども録音していた方ですが、とても滑らかで心地よい音ですね。歌手たちも粒ぞろい、特にソプラノのドロテー・ミールズの可憐さには、癒されます。彼女のアリアの時のヴァイオリンのオブリガートも素敵ですね。 ただ、1パート3人という合唱では、ソリストも一緒に歌っているためか、何か声がバラバラなような気がしてしまいます。 もちろん、第1部と第2部の最後を飾るコラールは、とても有名な曲ですから、これだけでも聴きごたえがあります。そのコラールは、1661年にマルティン・ヤヌスという人が作った讃美歌「Jesu, meiner Seelen Wonne」で、その6番「Wohl mir, daß ich Jesum habe」と16番「Jesus bleibet meine Freude」の歌詞が、それぞれのコラールに使われていますね。 その3/4拍子のコラールを、オーボエとヴァイオリンの9/8拍子のオブリガートが彩ります。この部分は、以前こちらに書いたように、最近の楽譜では、昔の楽譜とはアーティキュレーションが変わっています。昔は、3つつながった八分音符すべてにスラーがかかっていたのに、新全集であるベーレンライター版では、前の2つの音符だけにしかスラーは付けられていません。そして、自筆稿でもそのようになっているのですね。つまり、昔の楽譜は、「間違った」情報を伝えていて、それが綿綿と演奏され続けた結果、もはやそれが「正しい」こととなってしまっていたのでしょう。その新しい楽譜は1995年に出版されていますから、そのことに気づいた人は多かったはずですが、やはり、もうすっかり「慣例」と化したものを覆す勇気はなかったのでしょうね。 これを、初めて「正しい」形で録音したのは、ジョン・エリオット・ガーディナーだったのではないでしょうか。彼はDG時代の1990年の録音では以前と同じでしたが、2000年に録音されたSDG盤では、しっかり本来のアーティキュレーションを採用していました。リンクのルッツ盤は、2015年の録音です。 しかし、2023年1月に録音されたこのヘレヴェッヘ盤では、そこは相変わらず昔の形のままでした。それはやはり「年齢を重ねた結果」なのでしょうか。 カップリングの、フルートの華麗なオブリガートが明るい曲調を演出しているBWV99や、どこか「ヨハネ」に似ていて、オーボエ・ダ・カッチャの暗い音色が印象的なBWV6も、楽しめる曲だっちゃ。 CD Artwork © Phi / Outhere Music |

||||||

もちろん、この合唱団のメンバーは50人ぐらいですから、「8番」の場合はオランダ放送合唱団やバイエルン放送合唱団も加わった中での演奏でしたが、ただの数合わせではない、ハイレベルでの共演となっていましたね。 今回は、彼らだけのア・カペラによるラインナップです。タイトルの「CREDO」はこのアルバムの最後に収録されているスロヴェニアの新進作曲家、マテイ・カステリックの作品に由来していますが、さらにこのラテン語で「信じる」という言葉が、アルバム全体のコンセプトにもなっているのでしょう。 この中で、最も大きな存在感を示しているのが、リヒャルト・シュトラウスの2曲の作品です。オペラと交響詩というジャンルで壮大な世界を築いたこの作曲家には、無伴奏の合唱曲も何曲かあるのですが、それらはなかなか演奏される機会がないようで、実際、アルバムの冒頭で演奏されている「ドイツ・モテット」などは、初めて聴きました。これは、ソプラノ、アルト、テナー、バスという4つの声部がそれぞれ4パートに分かれるという、16声部のア・カペラの合唱に、さらに4人のソリストが加わる大きな編成です。テキストにはフリードリヒ・リュッケルトの詩が使われています。もちろん、ドイツ語ですね。 この曲、始まりこそ、敬虔なコラールが聴こえてきて、とても深淵に臨むような世界が広がるのですが、そこにソリストたちが入ってくると、その世界がガラリと変わってしまいます。なんでも、この曲はあの「アルプス交響曲」との類似が見られるそうで、そのクライマックスときたら、まさにフルオーケストラのようなダイナミクスで迫ってきます。ただ、合唱でそれをやっていいのか、という思いが、飛び交う悲鳴の中から湧いてくるのは、致し方ありません。 もう1曲のシュトラウスの作品「夕べ」は以前聴いたことがありますが、やはり同じような「無理な」要求に耐える合唱団がかわいそう、という印象です。この2曲では、メンバーを増員してましたけどね。 ただ、他の作曲家のものは、きっちりと合唱の楽しみを味わえるものでした。スウェーデンの作曲家サンドストレムの「愛の歌」というか、「ソロモンの雅歌」からの4曲は、とても爽やかで風通しの良い雰囲気の曲でした。 それに続くのは、なんとメシアンの「世の終わりのための四重奏曲」の5曲目、チェロとピアノによって演奏される「イエズスの永遠性に対する頌歌」を、クリトゥス・ゴットヴァルトが合唱に編曲したバージョンです。これは、以前こちらで聴いていましたが、今回はさらにふくよかな合唱によって、メシアンのとろけるような和声を存分に味わえました。 そして、先ほどのカステリックと同じスロヴェニアの作曲家アンブロジュ・チョピの「He Wishes for the Cloths of Heaven」という、ウィリアム・バトラー・イェイツの詩が使われたヒーリング・ピースでは、メンバーが「クリスタル・ボウル」という楽器を演奏して、さらに天国的な雰囲気を漂わせています。 そして、最後のカステリックの「クレド」は、二重合唱で、この、ミサ曲の中のラテン語のテキストと、別の英語のテキストを同時に演奏する、という、かなり尖った曲でした。シュプレッヒ・ゲザンクが、とても新鮮に聴こえましたね。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

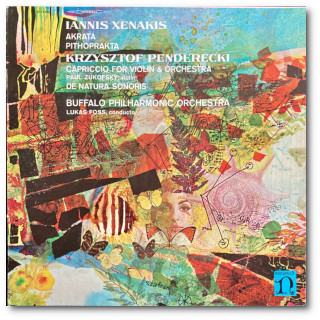

個人的には、こんな、ルーカス・フォスが指揮をしてクセナキスとペンデレツキの作品を収録した1960年代のNONESUCHのLPをよく聴いてましたね。  彼女が就任した年から、このオーケストラは「Beau Fleuve(美しい川)」という名前の自社レーベルを作っていました。バッファローは「湖と川の街」なので、それにちなんでのネーミングなのでしょう。そこではこれまでに57枚のアルバムが作られましたが、今ではその大半がストリーミングで聴くことができるようになっています。それ以外にも、NAXOSから30枚近くのCDもリリースされています。DECCAにも1枚録音がありました。 その自社レーベルのストリーミングが、いつものサブスクでも取り扱いが始まったようで、大量のアルバムが紹介されていました。レパートリーは多岐にわたっていて、正直節操のないものですが、その中で、とりあえずこの「北欧の巨匠たち」というアルバムを選んでみました。シベリウスの「2番」と、ニルセンの「4番」という、鉄板の選曲です。 いずれもライブ録音ということです。彼らの本拠地である、キャパが2500近くのクラインハンス・ミュージック・ホールでの録音です。 最初のシベリウスは2004年の録音、ほんとにライブなの? と思えるほど、ノイズの少ない録音でした。演奏も、心なしか冒険のないまとまったもののように聴こえます。アンサンブルは、第3楽章ではちょっと危ないところもありましたが、おおむねきっちりと要所が抑えられていたようです。ただ、セクション同士のバランスがちょっと悪いのでは、という気がします。金管と打楽器があまりに張り切りすぎているのですね。それはそれで、とても明るいキャラクターが出来てはいるのですが、相対的に木管と、そして弦楽器がなんともおとなしいものになってしまっています。 実際、メンバーを調べてみると、弦楽器の、特にヴァイオリンのメンバーがちょっと少なめです。まあ、本番ではエキストラを呼んでもう少し増やしてはいるのでしょうし、録音によってバランスが変わって聴こえることもありますから、一概には言えませんけどね。 それと、とても気になったのが、フルートの首席奏者のビブラートです。アメリカのオーケストラの場合、半世紀以上前だと、ほとんど「縮緬ビブラート」のようなものが大手を振っていたようですね。ニューヨーク・フィルのジョン・ウンマー(ワマー?)などは、その代表でしょうか。ただ、その後任者となったジュリアス・ベイカーあたりになると、そのビブラートはもっとなめらかでナチュラルなものに変わります。今では、世界中のオーケストラで、そんなビブラートがスタンダートになっています。 ところが、このオーケストラでは、そんな大昔の伝統がしっかり守られているのですね。どんな時でも同じスピードで同じ深度のビブラートをかける、という、とても気持ち悪いものが、ここでは常に聴こえていました。 2011年に録音されたニルセンになると、何となくライブっぽい音になっていました。ノイズもありますし、最後には盛大な拍手も聴こえましたからね。この曲では、金管や打楽器はもう大活躍が求められていますし(終楽章の2台のティンパニによるバトルとか)、弦楽器も重要なところはしっかり聴こえるような書き方になっていますから、バランス的にはあまり不満は感じられませんでした。でも、フルートは、相変わらずでしたね。 Album Artwork © Beau Fleuve Records |

||||||

とは言っても、ダウンロードでは24bit/96kHzのスペックで2チャンネルステレオの他にドルビー・アトモスもサポートされているというのですから、以前のSACDのマルチチャンネルのようにサラウンド、いや、イマーシヴでも楽しめるということになります。 今回の8枚目のアルバムは、2023年1月のライブ録音です。会場は、彼らの本拠地、以前は「セヴェランス・ホール」と言っていましたが、現在では別の名前に変わっています。なんでも、このオーケストラのためにモートン・マンデルさんという大金持ちとその兄弟による財団が多額(5千万ドル)の寄付を行ったのだとか。ですから、正式には、このホールはその財団のフルネームから「ジャック、ジョセフ&モートン・マンデルコンサートホール」というのだそうです。 それではあまりにも長いので、人々は、「5千万ドルコンサートホール」と呼んでいるのだそうです、なんて。 ここで演奏されていたのは、シューベルトのミサ曲第6番という、かなり渋い曲です。シューベルトは6つのミサ曲を作っていますから、これが最後のものになります。作られたのが1828年の7月ごろで、その年の11月にはシューベルトは亡くなってしまいます。ですから、この曲を実際に聴くことはできませんでした。初演されたのは翌1829年10月4日、兄のフェルディナントの指揮によって、ウィーンのアルザー教会で行われました。 作品の編成は、ソロ歌手、混声合唱団とオーケストラですが、なぜか木管セクションにはフルートが入っていません。ソロ歌手も、ソプラノ、メゾソプラノ、バスは1人ずつですが、テノールだけは2人必要になっています。全部で5人ですが、全員で演奏するところはありません。ですから、最後の曲では、第2テノールだけが出番がなくて座ってますね。  そんな、マスクをした合唱と、フルートのいないオーケストラだからでしょうか、聴こえてきたサウンドは、何とも澱んだものでした。特に合唱が、こんなに大人数なのに、全く生気というものがありません。この作品はソリストの出番が極端に少ないので、合唱がずっと歌い続けている、という印象が強くなっています。特に、「グローリア」などは、バッハやモーツァルトは何曲かに分けてソロや重唱、そして合唱とバラエティに富んだ音楽になっているのですが、最初から最後まで合唱、しかも、こんなに暗〜い合唱団ですから、いくらシューベルトのメロディが美しくても、到底楽しむことはできません。最後のフーガなど、トランペットなども張り切っていてオーケストラはとても華やかなのに、合唱がかたくなに地味さを貫いているのですから、悲しくなります。 ブックレットで指揮者のウェルザー=メストは、「このミサ曲は、シューベルトが亡くなる少し前に作られて、実際には聴いてないんだから、本当は『レクイエム』だったんだ、という人もいます」などと冗談めかして書いているのですが、この演奏だと、案外それは真実だったのではないか、と思わせられてしまいます。 Album Artwork © The Cleveland Orchestra and Musical Arts Association |

||||||

その4曲は全て演奏しても1時間に満たないほどですから、LP1枚のレパートリーとしては格好のサイズなので、多くのアルバムが作られていました。それがCDの時代になると、もう少し収録時間が長くなるので、そこにもう1曲、同じような編成の作品を加える人も出てきました。それは、1781年に作られたヘ長調のオーボエと弦楽器の四重奏曲です。このオーボエ・パートを、フルートで演奏したものをアルバムに加えたのですね。 その後、モーツァルトと同時代の作曲家で楽譜出版も手掛けていたフランツ・アントン・ホフマイスターがキーを1音上げてト長調(そうすれば、当時の楽器でも再低音が出せます)にして、さらに細かいところで手を入れた「フルート四重奏曲ト長調」というものがあることが分かり、その楽譜を使って演奏する人も出てきました。それは、モーツァルトの没後の1801年に出版されていたので、もちろんモーツァルトが目にすることはなかったものなのですが、今回のアルバムでこの曲も演奏しているフルーティストのカール・カイザーが書いたライナーノーツによると、その編曲版こそが、この曲が最初に出版されたものなのだそうです。つまり、「初版」ということになるのですね。まるで、ブルックナーの交響曲のようなことが、当時も行われていたことになりますね。 おそらく、ホフマイスターはオーボエ奏者よりも多いはずのアマチュアのフルート奏者の需要を見込んで、このような形で出版したのでしょうね。ただ、さきほどのカイザーによると、実際にこの編曲を行ったのは、パリ音楽院の教授でもあったアントワーヌ・ユーゴーというフルーティストなのだそうです。ちなみに、オリジナルのオーボエ版が出版されたのは、翌年の1802年でした。 カイザーは、カメラータ・ケルンのフルート奏者を30年にわたって務め、他のアンサンブルにも参加して、関係したアルバムは50枚にも及ぶというピリオド・フルーティストの重鎮で、ここで演奏しているアルディンゲロ・アンサンブルの中心的なメンバーです。ただ、ここで使われている楽器は1790年にドイツで作られた楽器のコピーですが、ピッチはモダンピッチになっています。弦楽器奏者たちも「ピリオド・ボウを使っている」とあるだけで、楽器のことには触れられていません。 そんな彼らの演奏自体は、ピリオドらしい即興性に満ちたもので楽しませてくれています。それはフルートだけではなく、それぞれの楽器のソロが登場するイ長調の変奏曲では、繰り返しの部分ではメンバー全員が思い思いの即興を聴かせてくれました。 ところで、カイザーは、ニ長調の曲の第2楽章で、18小節と19小節の間でタイを付けて演奏しています。これは、新モーツァルト全集であるベーレンライター版での指示です。   ですから、最近のヘンレ版では、ここにはタイはありません。というか、普通の流れでは、ここにタイを付けたいとは思いませんけどね。  CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

シューマンは、その晩年の1852年にはオーケストラとソリスト、そして合唱が加わった大規模な宗教曲を2曲作っています。その一つは「レクイエム」ですが、もう一つがここで演奏されている「ミサ・サクラ」です。これは、「神聖なミサ」というような意味のタイトルですが、そもそも「ミサ」というのは宗教行事に使われるのものですから、なんだかくどいような気がしますよね。ただ、ここで使われているテキストが、一部ミサの通常文とは異なるものが使われているので、わざわざ「サクラ」と言ったのかもしれませんね。それは、翌年「クレド」と「サンクトゥス」の間に挿入されたソプラノ・ソロのための「オッフェルトリウム」です。 ただ、「レクイエム」も「ミサ」も、シューマンの生前に演奏されることはなく、出版もされませんでした。 このアルバムでは、オーケストラのパートをオルガンだけで演奏するバージョンが使われています。その分、合唱の比重が高くなっていて、その真価が問われることになるのでしょう。 ただ、一応ブックレットには40人ほどのメンバー表があるのですが、最初の「キリエ」を聴いた時には、そんな人数とは思えないような、生の声が聴こえてきましたね。それが、次の「グローリア」になったら、いきなり大人数感が出てきましたね。おそらく、「キリエ」では半分ぐらいの人数で歌っていたのではないでしょうか。ここでの合唱団のパートは、後列下手がベースで上手がテナー、前列下手がソプラノで上手がアルトという、ちょっと変わった配置になっているように聴こえます。 ただ、そのようなフル・ヴォイスになると、俄然録音の歪が目立つようになってきました。これはオルガンがある教会での録音なのですが、その残響が処理しきれていないのか、もう合唱は完全に飽和しているんですね。このBISというスウェーデンのレーベルは、発足当時から録音の良さには定評があり、現在ではほぼ唯一、新譜は全てSACDでリリースするというレーベルとなっています。ですから、どのアルバムを聴いても、その音のクオリティにはまず満足できたものなのですが、このところ、特に合唱のもので、録音のクオリティが著しく低いものが目に付く(耳に付く?)ようになってきたような気がするのですよ。例えば、同じく高音質が売り物の2Lレーベルなどに比べると、その差は歴然としています。一体、どうしてこんなことになってしまったのでしょう。 ですから、そんなひどい音で聴かされてしまうと、この合唱団そのものまで、なんだかヘタになったような気がしてしまいます。確かに、指揮者が前任者のダイクストラからプトニンシュに代わっていますが、この人だってしっかりした指揮者のはずなんですけどね。 もっといけないのは、そんな音だと、このシューマンの作品自体も、本当の価値が伝わってこなくなってしまいます。例えば、「クレド」などは、どこかベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」に似たようなところを感じてしまいますし、「アニュス・デイ」なども、バッハの「ロ短調ミサ」の中で聴いたことがあるようなテイストが見受けられてしまいます。まあ、それらは、そんな先人へのオマージュなのかもしれませんけどね。 カップリングでは、「4つのダブル・コーラスによる歌」という、ア・カペラの作品が演奏されています。ここでは、2つのグループの掛け合いが聴かれますが、それらがこのひどい録音のせいでただの悲鳴にしか聴こえないのが、とても残念です。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

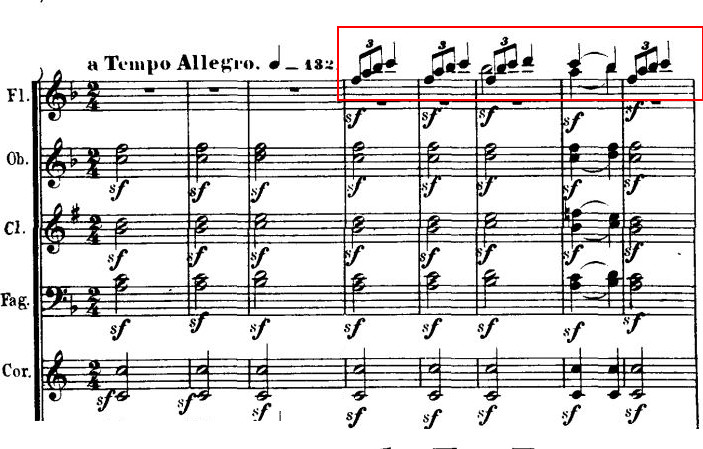

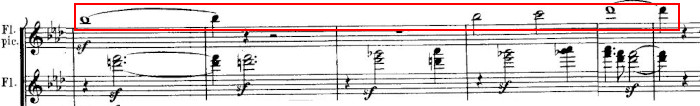

まずは、2017年の6月に録音された「田園」です。ホーネックたちはこれまでにベートーヴェンの交響曲は3、5、7、9番という奇数番号の曲を録音していましたから、今回は初めての偶数番号ということになりますね。とは言っても、彼らのベートーヴェンに対するアプローチは、特に変わることはありません。テンポはかなり速め、その中で細かい表情付けを行うという、ピリオド系の演奏家がよくやるような演奏が基本ですね。もしかしたら、金管楽器などは実際にピリオド楽器を使っているのかもしれません。特にホルンあたりは、とても目立つ音色で、普通の演奏ではなかなか聴こえてこないようなフレーズが聴こえてきたりします。 今回も、そんなサプライズは健在で、例えば終楽章のヴァイオリンがテーマの変奏を演奏しているバックのホルンから、聴き馴れないフレーズが聴こえてきましたよ。楽譜を見ると確かにそのように書かれているのですが、それがここまではっきり聴こえてきて、その結果、何とも「野性的」な「田園」に仕上がっていたのには、大いに楽しませていただけました。 さらに、この曲には第4楽章の「嵐」の部分だけにピッコロが入っているのですが、この演奏では、その前の第3楽章から、トリオのこの部分に、1番フルートとユニゾンで(もちろん、出てくる音は1オクターブ上で)入っています。  さらに、本来の出番である第4楽章の嵐のシーンでも、  それに続いて、2018年4月に演奏された、「沈黙の春」という、17分ぐらいの短い曲が収録されています。春闘ではありません(それは「賃上げの春」)。このタイトルは、1907年生まれの生物学者、レイチェル・カーソンが1962年に雑誌に連載し、同じ年に出版した書籍のタイトルです。ここでは、化学物質による自然破壊に対する告発がテーマになっています。その内容は大きな反響を呼び、ベストセラーとなった書籍です。「沈黙の春(Silent Spring)」というのは、春になっても鳥の声も聴こえなくなるほどに破壊された自然の有様です。 その出版50周年ということで、ピッツバーグ交響楽団から委嘱されてスタッキーが作ったのが、この作品です。初演は、ホーネックの指揮で2012年2月12日に行われました。 全体は、切れ目なしに続く「The Sea Around Us」、「The Lost Woods」、「Rivers of Death」、「Silent Spring」という4つの部分からできています。まるで映画音楽のように、基本的にロマンティックでスペクタクルなとても分かりやすい音楽です。しかし、2曲目や3曲目では、そんなリアリティあふれる語法と打楽器の連打によって、まさに自然破壊の暴挙が生々しく描かれます。それは、背筋が寒くなるような音楽でした。そして、Silent(無音)に向かって果てしなく続くエンディング、それは、まさに21世紀の「田園」なのでしょう。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

彼は、7つの交響曲をはじめとして、様々な作品を残していますが、合唱曲もたくさん作っています。それは、彼がライプツィヒに留学しているときに一緒に学んだアーサー・コールリッジという、1875年にロンドンで「バッハ合唱団」という、今でも存在している伝統のある合唱団を創設したアマチュアの音楽家と知己となり、この合唱団の2代目の指揮者を1885年から1902年まで務めたからです。 その中には、画家のフレデリック・レイトンの葬儀のために作られた大曲、「レクイエム」もあります。1896年に作られたこの「レクイエム」は、通常のラテン語のテキストが使われていますが、その演奏時間が1時間20分ほどもかかります。それは、同名曲の中では長いと言われているヴェルディの作品にも匹敵するほどのサイズになっています。 ただ、この曲はイギリス以外で演奏されることはまずなかったのでしょう。なんせ、初めて録音されたのも、作られてから1世紀ほど経った1994年のことでしたからね。その時のレーベルは、珍しい曲の録音では定評のあったMARCO POLO、エイドリアン・リーパーの指揮によるアイルランド国立交響楽団と、RTEフィルハーモニー合唱団による演奏でした。それは、1997年にリリースされています(2004年にはNAXOSからリイシュー)。 ですから、1999年に刊行された井上太郎さんの名著、「レクイエムの歴史」でも、この作品は取り上げられています。ただ、井上さんのこの曲に対するコメントは「オペラ的な部分の多いところはヴェルディに通じ、またドヴォルジャークを思わせるような美しい部分もあるのだが、総体的な感銘は薄い」というものでした。 まあ、そんな「ネタバレ」は無視して、聴いてみました。まず、録音が最近のものに比べるとかなり見劣りのするものでした。全体的に音像がぼやけていて、インパクトに欠けるんですよね。そして、肝心の合唱が、いかにもアマチュア的なレベルなので、存分に楽しむことはできません。 音楽的には、正直これが死者を悼むための曲だとは思えない、まさに「ヴェルディに通じ」るものでした。曲が長くなっているのは、「Dies irae」で始まる「Sequence」の部分を13の曲に分けて、ソロ、ソリ、合唱とさまざまな形態で作り分けているからです。それらが、何とも明るいというか、派手な音楽に仕上がっているのですね。「Tuba mirum」では、金管がファンファーレを吹きまくっていて「不思議なラッパ」ではなく、「堂々たるラッパ」になってますね。さらにびっくりしたのは、「Confutatis maledictis」で豪快なシンバルの一撃が、何度も聴こえてきたことです。なんという違和感。ヴェルディでさえ、打楽器はティンパニとバスドラムだけですからね。そんなことが許されるのは、自他ともに派手だと認めているベルリオーズぐらいでしょう。彼はシンバルだけでなく、銅鑼まで使っていますからね。実はデュリュフレもそれらを使っているのですが、彼の場合は別に違和感はありませんし、そもそもフルオーケストラのバージョンはあまり演奏されませんからね。 かと思うと、「Offertorium」の「Quam olim Abrahae promisisti」では、フーガなども使われています。これは、やはりヴェルディの影響なのでしょうか。 そんな中で、時折しっとりとした部分が現われることがあります。ハープを伴奏にした「Sanctus」などは、本当に美しいな、と感じられました。 合唱とともに、ソリストたちにもちょっと問題がありました。期待していたソプラノのサンプソンが、何とも重苦しい歌い方なんですよね。他の人たちも、あまりに力が入りすぎていて、聴いていて疲れてしまいます。まあ、そのように歌わざるを得ないのがスタンフォードの音楽なのだとしたら、「感銘は薄い」と言われても仕方がないのでしょうね。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

きのうのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |