|

|

|

|

![]()

SDGカード。

見た目、この楽器はハンガリーの「ツィンバロン」という、たとえばコダーイの「ハーリ・ヤーノシュ」に登場する楽器とよく似てますね。あちらはもっと大きくて、脚もついていますが、中に張られた弦を棒のようなもので叩いて音を出す、というのは同じです。結局、その「弦を叩く」という発音原理を使って、ピアノが誕生したことになるのでしょう。 このサルテリオは1725年に、ローマの楽器職人のミケーレ・バルビという人が作ったものなのだそうです。つまり、バロック時代のイタリアでは、この楽器が作られていたということですから、当然これを使って演奏した人も、そして、この楽器のために曲を作っていた作曲家もいたことでしょう。実際に、ヴィヴァルディが教鞭をとっていたヴェネツィアのピエタ慈善院付属音楽院では、この楽器を教育用に購入したという記録が残っているのだそうです。 ただ、ヴィヴァルディ自身はこの楽器のための曲は作ってはいません。彼は、若いころはヴァイオリン奏者として活躍していましたから、この楽器のためのソナタや協奏曲は山のように作っていますし、それ以外の楽器でも、チェロ、フルート、オーボエ、さらにはマンドリンなども使われている曲だってありますから、身近にあったはずのこのサルテリオのための曲を作らなかったのはちょっと不思議ですね。 とは言っても、彼は、もっと頻繁に使われていた楽器、チェンバロなどは、通奏低音としては使っていても、ソロ楽器として使うことはしていないようですね。チェンバロは苦手だったりして。 ですから、このサルテリオも、言ってみれば鍵盤楽器みたいなものですから、積極的に曲を作ろうとは思わなかったのかもしれませんね。いや、真に受けないでください。 ということで、ここでフライシャンデルルさんが行ったのは、もしヴィヴァルディがサルテリオのための曲を作っていたら、こんな感じになったのではないか、ということを、実際に演奏して示すことでした。そのために、既存の、主にヴァイオリンのための作品を、この楽器に置き換えて、気の合う仲間と一緒に演奏しています。 まず、実際にこの楽器が聴こえてきたときには、ちょっとしたカルチャー・ショックのようなものがありました。先ほどのツィンバロンと同族の楽器なので、きっとこれもにぎやかでそれこそ異国情緒豊かな音なのでは、と思っていたのですが、そんな予想は見事に裏切られてしまいました。それは、何も知らないで聴いたらハープなのではないかと思えるほどの、とても軽やかで、優雅な音だったのです。時折、それこそフォルテピアノみたいに聴こえることもありました。もちろん、それはヴィヴァルディの音楽とは何の違和感もありません。 彼女はこの楽器を演奏するにあたって、4種類の奏法を使っています。まずは、普通にバチを使う奏法ですが、そこで木製のバチと革製のバチを使い分けています。さらに、バチを使わず、直接指で弦をはじく奏法、いわば「ピチカート」ですね。これは、指だけではじくのと、ピックを使ってはじくという2種類の奏法があります。 基本的に、アレグロでにぎやかな曲では木製のバチ、ゆっくりした曲では指でのピチカートを使っているようです。そして、その、指でのピチカートの場合、両手の指が使えますから、普通の鍵盤楽器のように左手で伴奏、右手でメロディ、みたいなことも披露しています。それは、最後に演奏される、オペラのアリアの編曲版でした。そういえば、ヴィヴァルディはオペラの作曲家でもあったのですね。 正直、すべて初めて聴く曲ばかりだったのですが、とても楽しめましたよ。 CD Artwork © note 1 music GmbH |

||||||

今回は「交響曲第4番」の「第3稿」がウィーン放送交響楽団によって演奏されています。これまでに「第1稿」と「第2稿」、さらに、その間に作られた第4楽章がリリースされていますから、今回の「第3稿」によって、この曲のすべてのバージョンが揃うことになります。 この「第3稿」というのは1889年にグートマンから出版されたこの交響曲の最初の楽譜です。以前は、「改竄稿」とも呼ばれていて、まるでアリを食べる動物(それは「センザンコウ」)のように蔑まれていたものですが、ここで使われているのは、そんな誹謗中傷を一掃してしっかりと国際ブルックナー協会から刊行された「コーストヴェット版」という2004年に新たに出版された楽譜です。まあ、ここではそのコーストヴェットさんが、いろいろな資料をもとに、この楽譜にはしっかりとブルックナー自身の意思が反映されていて、決して弟子たちの手による改竄ではないのだ、というお墨付きを与えているのだそうですね。 実際に、そのグートマンの楽譜はIMSLPで見ることができるので、それをこのコーストヴェット版とつぶさに見比べてみましたが、ごく少しの表情記号が加えられている以外は、全く同じもののように思えました。つまり、そこから聴こえてくる音楽は、グートマン版による「第3稿」しか世の中にはなかった時代にフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュによって録音されたヒストリカルものと全く同じなのですよ。それが、「第2稿」のハース版やノヴァーク版が出版されて、完全に駆逐されてしまっていたところに、別に楽譜の内容が変わったわけでもないのに、コーストヴェットの口車に乗って市民権を与えられ、次々と新しい録音が出るようになったのですから、世の中はわからないものです。  この「第3稿」では「第2稿」にはなかった楽器が加わっています。第3楽章以降ではフルートが1本増えて3本になり、第4楽章でなんと1番奏者がピッコロに持ち替えるようになっています。   そんな、ブルックナーにしては少しばかり華やか過ぎるオーケストレーションに仕上がっている「第3稿」を演奏するにあたっては、ポシュナーは以前録音した「第1稿」や「第2稿」のような自身の表現を表に出すことは極力避け、あたかもこの稿の不自然さをそのまま見せつけているのではないか、と思えるような演奏に終始しています。たとえば、第1楽章の「G」の部分(193小節)、ファーストヴァイオリンが繊細に歌う個所では、弟子のフェルディナント・レーヴェは弱音器を付けることを指示していました。たしかに、それはとても効果的な措置ではあるものの、そこには、何かブルックナーらしくないな、という思いがよぎります。 もちろん、第3楽章の変わり果てた姿は、きちんと押さえてくれています。トリオの前の意味不明のディミヌエンド、さらに、スケルツォの繰り返しでカットされた部分の痕跡がはっきりわかってしまう見え透いたゲネラル・パウゼからは、ポシュナーの「改竄」に対するネガティブな思いが感じられはしないでしょうか。 CD Artwork © CAPRICCIO |

||||||

その後、ECMは特に合唱関係で興味深い作曲家を紹介してきました。その最新の成果が、今回のノルウェーの作曲家、ヘンリク・ウーデゴールです。この方は1995年にオスロで生まれ、ノルウェー音楽アカデミーとユトレヒト音楽院で作曲を学んだ後、パリ音楽院でグレゴリアン・チャント(ちゃんとした日本語だと「グレゴリオ聖歌」)を学んでいます。 オルガン奏者、あるいは合唱指揮者としても活躍している彼の作品は大半が合唱のための曲です。その素材としてグレゴリアンと、ノルウェーの民族音楽が使われているのだそうです。 このアルバムで演奏しているのは、エストニアの声楽アンサンブル、「ヴォクス・クラマンティス(泣いている声)」です。エストニアのタリンに生まれたヤーン=エイク・トゥルヴェによって、1996年に、主にグレゴリアンを歌うために創設されました。現在では、それだけでなく、初期のポリフォニーから現代の作曲家による作品まで取り上げるようになっています。彼らのために作られた作品も数多く存在します。 メンバーは、彼らのウェブサイトによるとソプラノ3人、アルト3人、テナー5人、ベース4人の計15人ですが、この中のテナーの1人とベースの1人が、カウンターテナーのパートを歌うこともあります。メンバーは歌手だけではなく、作曲家、楽器演奏家、あるいは指揮者と、幅広い才能の持ち主たちが集まっていますが、彼ら全員に共通しているのが、グレゴリアンへの深い関心なのです。 このアルバムの前半は、そんなオリジナルのグレゴリアンと、ウーデゴールがグレゴリアンのテイストで作った曲が演奏されています。その最初の曲が、ソプラノのソロで始まった時、これこそがまさにECMのサウンドであることに気づきます。録音が行われた教会のドームの残響を目いっぱい取り入れて、その単旋律の声自体がとても豊かな広がりを持って伝わってきます。彼女の声はあくまでピュア、そして、その歌いまわしはあくまでなめらかです。それは、「本家」のものとは一線を画した、まさに現代でも広く通用する、ソフィストケートされたグレゴリアンなのでしょう。そこには、聴くものをその音楽の中に引き込んでしまうほどの、甘美な魅力がてんこ盛りです。 そんな、トロトロになった心には、後半の「ニーダロスの聖マグダラのマリアの饗宴による瞑想曲」は軽い衝撃となります。これは、全部で8つの部分に分かれている「組曲」です。その1曲目の「Maria dilexit multum(マリアはとても愛していた)」では、もはやグレゴリアンとは無関係に聴こえる美しいハーモニーのア・カペラですが、その和声は決して甘美なものではなく、かなり「棘」があるものでした。その終止では、「D、F、F#、A」という音が聴こえてきます。つまり、ここではなんと「ニ短調」と「ニ長調」が同時に響き渡っていたのです。普通だったら単なる「濁り」となっていたものが、教会の豊かな響きの中で、それぞれの調がはっきり聴き分けられるのですから、まるで魔法のような体験、ほとんど奇跡です。 2曲目以降は「アンティフォナ」というタイトルが付いています。これは、2つの合唱団が交互に歌い交わすという音楽のことです。この曲の場合、1つの合唱団はグレゴリアンを歌い続けます。それに対してもう1つの合唱団は、それとは全く肌合いの異なる音楽を演奏します。それは、時にはドローンであったり、オスティナートであったりという、ある意味「ミニマル」の素材、そんなバリエーションが、グレゴリアンに寄り添っている、という作り方ですね。 締めくくりの8曲目では、2つの合唱団が一緒になって、シンプルなモテットとなる、という、しゃれたエンディングです。はたしてこれは、ペルトにつづく「宝の山」にはなるのでしょうか? CD Artwork © ECM Records GmbH |

||||||

そして、1951年にルドルフ・ケンペとシュターツカペレ・ドレスデンが、ヴェルディの「レクイエム」を演奏して以来、ドレスデンでは毎年この日に追悼コンサートが開催されています。 現在では、破壊された建物はほぼ再建されていますが、その空襲から75年を経た2020年の2月13日には、それらの建造物での、街を挙げてのコンサートが開催されました。 クロイツキルヒェ(聖十字架教会)では、メンデルスゾーンのオラトリオ「パウロ」が、クロイツコール(聖十字架合唱団)によって歌われ、クルトゥアパラスト(文化宮殿)ではブラームスの「ドイツ・レクイエム」が、ヤノフスキ指揮のドレスデン・フィルとMDR放送合唱団によって、そして、ゼンパーオーパー(ドレスデン州立歌劇場)では、ハーディングによってパーセルの「メアリー王妃の葬儀のための音楽」とマーラーの「交響曲第10番(クック版)」が演奏されました。 さらに、聖十字架教会からほんの400メートルしか離れていないフラウエンキルヒェ(聖母教会)では、この教会が2005年に再建された時以来のカントル、マティアス・グリューネルトの指揮によって、バッハの「マタイ受難曲」の全曲が演奏されました。ブックレットにその時の模様の写真があります。  録音データでは、もう一つ不思議なことがありました。  とは言っても、声楽陣は楽譜の指定通り、ソリストは、エヴァンゲリストとイエスは独立していますし、「1」にも「2」にもきっちり4人ずつの歌手が用意されているという完全なフルメンバーがそろっています。さらに、合唱は各パートが3人から4人ずつですが、そこに、ソリストたちも加わって歌っているのだそうです。それ以外に、1曲目などに登場する定旋律のリピエーノのために、7人のメンバーが加わっています。 楽器はモダン楽器、とは言っても演奏スタイルはピリオド的で、全曲の演奏時間は160分19秒と、これまでに出たアルバムの中では最上位の速さです。これは、例えば1973年に録音されたカラヤン盤だと全曲は210分ですから、50分も短くなっています。 歌手たちは粒ぞろい、レシタティーヴォの中の「女中」というご婦人の役のような普通は合唱団員が歌ったりする端役でもソリストたちが歌っていますから、全然穴のない布陣です。そして、なんと言ってもすごいのが合唱です。彼らが歌うコラールは、まさに完璧、文句のつけどころがありません。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

なんて・・・。そんなわけはありませんね。このアルバムのもう一つのテーマはどうやら「黒人霊歌」のようですから、そんな白人ミュージシャンのヒット曲が入っているわけはありません。これは、黒人女性としてほとんど初めてのクラシックの作曲家となったフローレンス・プライスが作った、「歌曲」のタイトルなのでした。もちろん、それは、まさに昔からある伝承歌の「黒人霊歌」とそっくりのテイストを持った作品でした。 かつて、男声合唱をやっていた頃は、この「黒人霊歌」あるいは「ニグロ・スピリチュアルズ」というジャンルの曲は、とても身近にありました(最近では、このラテン語を語源とする「ニグロ」という言葉は使われないようになっています)。どんなコンサートに行っても、必ず1ステージは「黒人霊歌」が歌われる、というのが、かつての男声合唱団のプログラムでしたからね。もちろん、有名な曲はほとんど実際に歌っていました。 そんな時代に、参考としてよく聴いていたのが、このレコードでした。  その曲が、このアルバムのアーティスト、レジナルド・モブリーによって2曲目で歌われています。その声が、まさにサリー・テリーの歌ったものと同質の感動を呼ぶものでした。彼は、男声アルトとして、バッハの作品などで大活躍しているカウンターテナーですが、実際にその声を聴くのは初めてでした。正直、これまでにカウンターテナーの声は数多く聴いてきましたが、主にファルセットを使って歌うというこのパートには、何か「芯」が抜け落ちているような印象が常について回っていました。多くの場合、声域的には確かにアルトなのですが、何かを表現するまでのコントロールができていないような気がしていました。 しかし、このモブリーの声からは、そんなものは一切感じられず、いともナチュラルで中身の詰まった音が聴こえてきたのです。その上に、低い音域ではもろに「男声」というぶっとい声まで出しているのですから、これはもう「男声アルト」の範疇をはるかに超えています。おそらく、ほとんどファルセットは使っていないのでしょうね。 もう一つ、このアルバムにはユニークな魅力がありました。それは、ピアノのパートを務めているバプティスト・トロティニョンです。彼は、6歳からクラシックのピアノを習っていましたが、10代になるとジャズや即興演奏に目覚めて、現在はジャズ・ピアニストとして活躍しています。そんな彼が、ここでは全面的にジャズのテイストで、モブリーのバックを務めているのです。間奏の部分などは、もろインプロヴィゼーションのてんこ盛りです。 ただ、モブリーがそれに合わせて、スキャットを歌いだしてスカッとさせる、というようなことは決してありません。彼は常に淡々と「スピリチュアルズ」を歌うことによって、逆にそのレリジャスな面をくっきりと浮かび上がらせているようです。そこにはなんとも不思議な反応が起こっているのですね。 「Sometimes I Feel Like a Motherless Child」、「Steal Away」、「Nobody Knows the Trouble I've Seen」、「There is a Balm in Gilead」、「Deep River」といった、今でも空で歌えるような名曲が、さらにブラッシュアップした姿を見せてくれるのは、とてもエキサイティングです。 もちろん、プライスが作った曲たちも、とても楽しめました。 (今回からジャケット画像を大きくしました) CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music |

||||||

このフルーティストはポーランドのトルンで1977年に生まれました。小さいころからフルートに馴染んでいて、ワルシャワで専門的な教育を受けます。さらに、ザルツブルクでイレーナ・グラフェナウアー、ウィーンでヴォルフガング・シュルツ、ミュンヘンでマリアンネ・ヘンケル=アドリアン、パリでピエール=イヴ・アルトーなどの錚々たるフルーティストたちからの教えを受けています。それだけでなく、彼はジーン・バックストレッサー、ジュリアス・ベイカー、フィリップ・ベルナルド、ウィリアム・ベネット、パトリック・ガロワ、ペーター・ルーカス・グラーフ、キャロル・ウィンセンスといったビッグネームのマスタークラスにも参加しました。 彼は、アデレード、ニューヨーク、シドニー・ピッツバーグなどで行われたコンクールでも、優勝したり、ファイナリストまで残っていたりしています。 2009年から2012年までは、中国の広州交響楽団の首席フルート奏者を務めていました。それ以降は、カナダのバンフ芸術センターのアーティスト・イン・レジデンスを務めています。 2018年には、ポーランドの現代作曲家ウーカシュ・ヴォシの作品集をHÄNSSLERレーベルに録音し、それ以降 2020年1月にはバルトークとルーマニアの作曲家の作品集、その年の7月にはバッハ、8月にはメンデルスゾーン(ヴァイオリン協奏曲をフルートで!)と、立て続けに同じレーベルへの録音を行っています。 そして、2022年の6月末に録音した、5枚目となるこのニューアルバムでは、ライネッケとペンデレツキのフルート協奏曲が取り上げられていました。ライネッケのフルート協奏曲は、もはやロマン派のフルート協奏曲の代表格として広く知られるようになっていますし、カチカの母国のポーランドの作曲家ペンデレツキの「室内オーケストラとフルートのための協奏曲」も、それが作られた1992年にはすっかり「ロマンティック」な作風となっていた作曲家の、思いのたけが込められた作品ですから、カップリングとしてはこれ以上のものはありません。 トラックは、まずライネッケから始まります。このフルーティストを聴くのはこれが初めてですから、この曲の冒頭に現れるソロに、まず注目です。しかし、その音は、正直言って全くの期待外れでした。そこからは、これまでに幾度となくこの曲で聴いてきた他のフルーティストたちとは全然違う、なんとも存在感の薄い印象しか与えられませんでした。 まずは、音の輪郭がなんともはっきりしないのですね。ですから、オーケストラの中に埋没していて、「ソロ楽器」という姿が見えてきません。特に、低音がなんとも弱々しいものですから、フレーズ全体からは「力」というものが全く感じられません。まあ、細かい音符などはきちんと演奏しているのですが、それだけでは「音楽」にはなりえませんからね。 バックのオーケストラも、録音のせいかもしれませんが、ロマン派ならではのゴージャス感というものがありません。弦楽器の響きはとてもドライで、潤いがありませんから、全体として豊饒とは無縁の響きに終始しています。 ペンデレツキになると、このオーケストラがかなり足を引っ張っていることで、あちこちに破綻が生じていることが分かってきます。もう、いっぱいいっぱいのところで勝負しているのが、ありありと分かってしまうのですね。たとえば、この曲は楽章の切れ目がない単一楽章で出来ているのですが、始まって6分少し過ぎたあたりで少しシーンが変わって、フルートのソロと、オーケストラの中のクラリネットとが、ものすごい勢いでとても難しそうなフレーズをユニゾンで吹く、ということを始めます。そんなスリリングな展開が、言ってみればこの作品の最大の魅力になっているのですが、そこを、ここの二人はいきなりテンポを下げて、なんともだらしのない「安全運転」に切り替えているのですよ。これでは、この曲は台無しです。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

彼は、2012年から2016年までは、ロンドンの王立音楽院で学びますが、その後はアメリカに戻ってジュリアード音楽院の修士課程に進みます。さらにそこを2018年に修了したのち、バード・カレッジに進み、そこであのピーター・ゼルキンの生徒となるのです。往年の巨匠ルドルフ・ゼルキンの息子で、日本でも1970年代には「TASHI」というアンサンブルの一員としてメシアンの五重奏曲を演奏したり、武満徹の作品を初演したりしてお馴染みでしたね。そのゼルキンは2020年に亡くなってしまいますが、その前に、彼は、かつて彼のためにオリバー・ナッセンが作った「変奏曲Op.24」という曲をネイサンに紹介するのです。 そしてネイサンは、2021年にベルギーで開催されたエリザベート王妃国際音楽コンクールに参加した時に、第1次予選の曲目の中にこの曲を含めていたのです。彼は結局予選落ちとなって本選に進むことはできませんでしたが、この時の演奏(こちらに動画があります)を聴いたこのレーベルのプロデューサーが、彼の演奏にいたく感動して、彼がベルギーから帰って来るや否や、このアルバムの制作をオファーしたのです。 ですから、ここには、もちろんこのナッセンの「変奏曲」は含まれています。その前に、まずはハイドンの「ソナタト長調Hob.XVI:40」が演奏されています。その音を聴くと、それはとてもスタインウェイが使われているとは思えないほどの、とても軽やかで澄み切った音に驚かされてしまいます。演奏もとてもすっきりしていて、ハイドンの誠実さがそのまま伝わってくるような温かさもありました。 その次に入っているのが、ラヴェルの「夜のガスパール」です。この曲はそれこそアルゲリッチの録音で長年親しんできたものですが、ここでのネイサンの演奏は、まるで初めて聴く曲のような新鮮さがありました。音がとても乾いていて、そこからはラヴェルのキラキラしたフレーズが、とてもストレートに伝わってきたような気がします。 その後には、ヴィラ=ロボスの「野生の詩」という、ラヴェルとは対照的にとてもねちねちとして脂ぎっていて、ダイナミクスの大きな作品ですが、それを、いともやすやすと弾きおおせています。 そして、メインのナッセンが始まります。これは、先ほどの動画も見てみたのですが、こんな難しい曲をよく暗譜で弾けるな、という、素朴な気持ちが生まれました。その正確無比な指さばきは、とても人間業とは思えません。 ピアノ・ソロはもう1曲あって、ピーター・スカルソープという10年ほど前に亡くなった現代作曲家の「ノクターナル」という、まさに「現代」ならではのとても親しみやすい曲で、ちょっと意外な気もします。 ただ、ここでは、そのようなソロのための曲だけでなく、ネイサンが中心になって結成された「アストラル・ミックステープ」というまずそうな料理(それは「アスパラ・ミックススープ)みたいな名前のアンサンブル、というか「バンド」による、彼のオリジナル曲も、2曲録音されていました。メンバーは彼自身のピアノとシンセサイザー、そしてヴァイオリンが2人(そのうちの1人はコンピューターも担当)とチェロという4人編成です。とは言っても、「ミックステープ」というぐらいですから、生で演奏するだけではなく、そこにさらに音をダビングして「ミックス」しているのでは、とは容易に想像できます。 1曲目の「Goddess Gardens」では、シンセの音の中から、ヴァイオリンでリムスキー=コルサコフの「シェエラザード」のソロが聴こえてきたのには驚きました。そういう方面の作品だったのですね。曲全体は、先ほどのスカルソープの曲にもつながるようなユルいものでした。 もう1曲の「Seven Hellos」では、最初は4人の生楽器によるミニマル風のアンサンブルで始まるので、それが最後まで続くのかなと思っていると、いきなり、おそらくチェロがエレキ・チェロに持ち替えて、それを大胆に変調したような、ものすごいベース音が聴こえてきます。まあ、気持ちは分かりますが、この路線でどこまで行けるのか、興味とともに危惧もありますね。 CD Artwork © Yarlung Records |

||||||

彼が実際にその仕事を始めたのはその年の5月でしたから、もう受難節は過ぎていたので、カントルの職務として「受難曲」を演奏するのは、次の年、1724年からになります。その時に作られたのが、この「ヨハネ受難曲」です。なんでも、彼は1ヶ月以上の準備期間を設けて、この大作を作り上げたのだそうですから、相当の意気込みで臨んでいたのでしょうね。もちろん、それは自分の職場の聖トマス教会で演奏するつもりでしたが、結局それはかなわず、ライプツィヒのもう一つの大きな教会で、同じように2000人ほどのキャパを持つ聖ニコライ教会で演奏されました。そういうローテーションだったのですね。もちろん、演奏はバッハが指導しているトマス教会の聖歌隊が行いました。 それ以降、この「ヨハネ受難曲」は、バッハの最晩年の1749年まで、この時期には何度も演奏されることになり、そのたびに改訂が行われていたのですね。ただ、初演の次の年、1725年には「第2稿」が聖トマス教会で演奏されましたが、それ以降の「第3稿」(1732年)と「第4稿」(1749年)はいずれも聖ニコライ教会で演奏されていました。 2018年、往年の名テノール、ペーター・シュライアーは、亡くなる1年前に聖トマス教会でこの曲を録音しました。その年の2月24日に行われたコンサートの、このCDはライブ録音です。シュライアーはすでに2005年に、歌手としては引退していましたが、歌手として活躍している時からの指揮者としてのキャリアは、ずっと続けていました。 合唱団は、聖トマス教会の聖歌隊のOBなどが集まって結成された「ザクセン室内合唱団」、オーケストラは、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦団やMDR交響楽団といった中部ドイツのオーケストラのメンバーによるアンサンブル「中部ドイツ・ヴィルトゥオーゼン」です。このアンサンブルの音楽監督ファビアン・エンダースがチェンバロを演奏していますが、彼は合唱団の下振りも行っています。 ソリストは、マルティン・ペツォルトのエヴァンゲリスト、エグベルト・ユングハンスのイエスが専任で、それ以外にソプラノ、アルト、テノール、バスのソリストがアリアのために用意されています。 このアルバムはライプツィヒのレーベル、Rondeau Productionから2019年にリリースされました。シュライアーが亡くなったのはその年の12月でしたから、ブックレットには訃報はなく、生前のお元気そうな写真が掲載されています。そんな前のものを今頃聴いたのは、国内の代理店がナクソス・ジャパンから東京エムプラスに変わってしまったために、一時入手が困難になっていたためです。 ここでシュライアーが使っているのは、バッハの未完のスコアを元にした全集版です。もちろん、彼の生前には存在してはいませんでしたが、現在では最も一般的な楽譜です。楽器はモダン楽器ですが、編成はバッハの時代と同じぐらい、合唱はもう少し大人数でしょうか。 シュライアーの指揮ぶりは、これが翌年亡くなってしまう人とは思えないほどのエネルギッシュなものでした。テンポはとても引き締まっていますし、特に合唱がテキストを重視したキレの良い歌い方で、語尾を無駄に伸ばさない、というスタイルがスリリングです。後半の磔刑のあたりの切羽詰まる歌い方には圧倒されます。 ただ、24番のバスのアリア「Eilt, ihr angefochtnen Seelen」のイントロが、そんな緊張感の全くないものだったのは、ちょっと意外でした。シュライアーはこのアリアに、別な意味を持たせようとしていたのでしょうか。「Wohin?」という合唱の合いの手も何か精彩を欠いていましたね。ラス前の「Ruht wohl」では、ハッとさせられるような表現が見られたというのに。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

このCDでのアーティストは、ジョゼフ・ショート指揮のロンドン・キングズ・カレッジ合唱団です。「キングズ・カレッジ」という名前から、あの「ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団」というとても有名な合唱団を連想するかもしれませんが、こちらはそれとは全く無関係の別の団体です。そもそも、母体である大学がこちらはロンドン大学、あちらはケンブリッジ大学ですからね。 合唱団の編成も、あちらはトレブル・パートが少年合唱ですが、こちらはロンドン大学の学生など、すべて大人が歌っている混声合唱団です。作曲者のブリッグスも、かつてはこの学校で学んでいて、今回録音に参加したメンバーの中には、学生時代に一緒にこの合唱で歌った人もいるのだそうです。 その「レクイエム」は、オルガンと合唱というシンプルな編成で、ほとんどの曲にはメゾ・ソプラノのソロも加わっています。そのテキストの編成は、フォーレやデュリュフレの作品と全く同じ形を取っています。つまり、その中の長大な「Sequentia(Dies iraeから始まります)」から「Pie Jesu Domine Dona eis requiem」だけを残して、「Agnus Dei」の前に持ってきています。そして、「Agnus Dei」の後に、「Lux aeterna」、「Libera me」、「In Paradisum」が加えられる、という形です。 そのような外観だけではなく、このブリッグスの「レクイエム」は、そのモーリス・デュリュフレの作品と全く同じ手法で作曲が行われているのです。つまり、それぞれの楽章のテーマが、グレゴリオ聖歌をそのまま使う、という手法です。それは、デュリュフレの作品でとてもなじみのあるメロディですから、これはもう全曲がデュリュフレの「パクリ」なのではないか、という印象を与えられてしまいます。 もちろん、ブリッグスもそこはきちんと分かった上で、彼女なりのオリジナリティを出そうと頑張っていることは、痛いほど伝わってきます。たとえば、「Lux aeterna」などでは、そのテキストとは別にヨハネ黙示録から取った「I heard a voice from heaven」という英語の歌詞によるコラール風の音楽が、「Lux aeterna」をテキストにしたグレゴリオ聖歌そのものの音楽とパラレルに演奏されたりしています。他の曲でも、デュフレは絶対に使わないだろうという斬新な和声が使われてもいます。そして、何より、彼女は合唱と一緒にメゾ・ソプラノのソロという、かなり目立つキャラを取り入れていて、サウンド的にもデュリュフレの世界とは異なっていることを誇示しているようです。 しかし、そのような浅知恵は、ことごとく裏目に出ているのではないか、という気がしてなりません。特にかなりキャラの立つメゾのソロの声が合唱を押しのけるように迫ってくるのには、苦痛すら覚えてしまいます。 さらに致命的なのは、この「キングズ・カレッジ合唱団」のお粗末さです。3曲目の「Offertory」では、冒頭に男声だけで「O Domine, Jesu Christe, Rex gloriae」と、まさにグレゴリオ聖歌そのものの朴訥さで歌われます。ですから、これは彼らが敢えてグレゴリアンっぽく演奏しているのだな、と思ったのですが、普通の合唱になったときも、そんな、とてもユルい歌い方に終始しているのですからね。 女声パートもひどいものです。なにより、全く制御のきかないビブラートを朗々と誇示しているメンバーには、もはや合唱をやっている資格すらないのでは、と思えてきます。カップリングで、ブリッグスの別のモテットを演奏している時に、ソプラノのメンバーの一人がソロを歌っているのは、とても華麗で素敵な声だと思ったのですが、その他のメンバーがまるで加齢感まるだしの熟年コーラスのようなびしゃびしゃのビブラートなのですから、ぶち壊しです。 CD Artwork © Delphian Records Ltd |

||||||

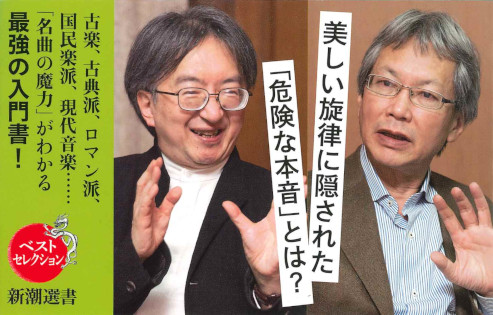

もちろん、「クラシック音楽」の何たるかをすでにある程度知っている人たちにとっては、これほど刺激的なものもありません。そう、これは、これまで聴いてきた音楽のイメージがガラリと変わってしまってちょっとがっかりしたり困ったりしてしまう(かもしれない)という、とても危険な本なんですよ。もちろん、そういうものが面白くないわけがありません。 この本は、岡田暁生、片山杜秀という、いずれ劣らぬ論客が行った対談という形を取っています。実際にどのような手順でそれが行われたか、ということまでは述べられてはいないので、例えば何回ぐらいのセッションが行われたのか、などということは分かりませんが、結果的には300ページを超えるボリュームになっているので、かなりの時間が取られてはいたのでしょう。その中でお二人は、西洋音楽のほぼ始まりから、今のこの瞬間までの1000年以上のスパンの中での音楽について語り合っています。 そこでの彼らの話のテーマはもちろん音楽なのですが、それだけではなく、それを取り巻く世界史や宗教史についても詳細に語られていて、そんな社会の変革からの必然としての音楽の在り方のようなものが、もう手に取るようによく分かります。たとえば、「普仏戦争でドイツがフランスを破ったために、フランスの音楽は衰退した」などという話を聞いたりすると、「普仏戦争ってなんだっけ?」という、今まで言葉では知っていても真剣に考える機会のなかった言葉や概念についても調べたくなる思いがふつふつと沸いてきます。。 宗教と音楽との関係についても、かなりの明快さで語られます。これまで漠然と感じていた「カトリック」と「プロテスタント」との違い、さらにそれが音楽にどれだけのものをもたらしたのか、などということが、とてもよく分かるようになります。バッハはプロテスタントだったからこそ、あれだけの作品を残すことが出来たんですね。 そういう視点で語られる音楽史は、決して学校で教わったような、「時代とともに音楽は発展してきた」という史観に与することはありません。さらに、一時は「前衛音楽」とも呼ばれていた、当時は最新のものと思われていた音楽に対しても、明確に「もはや完全に廃れている」と言い切っています。 全面的に同意したいお二人の発言をご紹介します。 岡田:(リヒャルト・シュトラウスがドビュッシーの「ペレアスとメリザンドを」)「これはしゃべっているだけで、音楽ではありません」と言ったんですね。そして、とても衝撃的だったのが、最新のタームである「ロシアのウクライナ侵攻」までもが、すでに歴史の必然として語られているということです。 岡田:世界大戦が終わり、冷戦もとっくに乗り越えたと思っていたら、かつてのナチスによるポーランド侵攻を彷彿させる光景が繰り広げられています。まるでソナタ形式の再現部を聴いているような……。どうでしょう? Book Artwork © SHINCHOSHA |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |