|

|

|

|

![]()

鎖骨孔明。

今回の「マタイ」は、演奏者が少しユニークでした。この曲には2つの混声合唱団と多くのソリストが必要ですが、ここではそのすべてが少年合唱と、そのOBである若い男声によって演奏されています。これまでもそのようなものはありましたが、最近は合唱だけはそのような形をとっていても、ソリストは普通の大人の歌手が参加していますからね。 その合唱団は、オーストリアのインスブルックにある長い歴史を誇るヴィルテン少年合唱団です。合唱のソプラノとアルトのパートは少年合唱、テナーとバスのパートはOBたちが歌います。そして、ソリストは、ソプラノは4人の少年が用意されていて、アリアのソロはすべて一人の少年が歌っています。ほかの3人は、レシタティーヴォ・セッコの中に登場する「女中」とか「ピラトの妻」といった端役です。ただ、彼らは単に「合唱団のメンバー」という4人そろった写真があるだけで、それぞれの氏名はクレジットされていません。ソロ担当の子などは、将来大歌手になった時に思い出すことがあるかもしれないのに、ちょっとかわいそうな扱いですね。 それ以外のソリストはOBたちが担当、もちろん、アルトのパートはカウンターテナーです。こちらは、端役も含めてすべてのソリストの名前と写真が掲載されています。 オーケストラはアカデミア・ヤコブス・シュタイナーという、ピリオド楽器の団体です。きちんと2つ分のオーケストラのメンバーが集められていますが、どちらのオーケストラでもソロがあるヴィオラ・ダ・ガンバだけは一人で掛け持ちしています。第1オーケストラの通奏低音にはオルガンのほかにリュートが加わっており、指揮者のヨハネス・シュテッヒャーが時折チェンバロを演奏しながら指揮をしています。 録音が行われたのは、2021年の3月。パンデミックでのロックダウンの最中でした。そのために、合唱団やソリストは、かなり距離を隔てて演奏していたのだそうです。結果的に、それはバッハ自身が演奏したトマス教会のバルコニーのような効果をもたらしていたのだとか。 録音で実際に聴いてみると、その効果はかなり大きなものがありました。エヴァンゲリストは、上手のちょっと離れた場所から聴こえてくるように感じられますし、合唱団も、全体がとても広い場所に広がっているような音場です。 演奏者の中で最も印象深かったのは、そのエヴァンゲリストのダヴィッド・ケルバーという人でした。声自体はテノールというよりはハイ・バリトンといった感じの音色ですが、何よりも歌い方がとてもドラマティックで、圧倒されます。圧巻は、ペテロの否認の場面の、「weinete bitterlich(激しく泣いた)」というメリスマです。おそらく、彼はこれまでの名エヴァンゲリストたちの演奏を聴きまくって、それを自らの表現に昇華していたのでしょう。あまりに気合が入ったために、最後の「bitterlich」をピアニシモで歌った時のコントロールがほんのわずか乱れたのは、ご愛敬です。 最も危惧していたソプラノ・ソロは、とても素晴らしかったですね。特に、群衆が「十字架につけろ」と叫んだ後に歌われるアリア「Aus Liebe will mein Heiland sterben(愛のために、わが救世主は死のうとしている)」では、大人の歌手では絶対に出せないような哀愁感が、とてもナチュラルに出ていました。 まあ、全体のテンポがなんか統一性に欠けるとか(いくらなんでも、終曲のテンポは速すぎ)、ソリストの中にはどうしようもない人もいるというような疵はありますが、総じて楽しめました。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

このムターという方は、年が離れた男性から様々な恩恵を受けていたようですね。デビューしたのはカラヤンのおかげですし、2番目の夫はアンドレ・プレヴィン、そして晩年のペンデレツキとも親密な関係を持っていたようです。ペンデレツキの没後は、このジョン・ウィリアムズということになるのでしょうか。 ということで、彼はついに彼女のためにヴァイオリン協奏曲を作ることになったのです。もっとも、これは初めてのヴァイオリン協奏曲ではなく、「第2番」にあたります。1976年に作った「第1番」では、初演はギル・シャハムという男性が行っていました。 それ以外にも、ウィリアムズは、ボストン・ポップス時代には、そのオーケストラのプレーヤーのために、チューバ、オーボエ(若尾圭介)、ヴィオラ、ハープなどのための協奏曲を作っています。 このアルバムに収録されているのが、その「ヴァイオリン協奏曲第2番」です。初演はもちろんムターのソロと、ウィリアムズの指揮によって、2021年7月のタングルウッド音楽祭で行われました。そして、同じ年の9月から10月にかけて、ボストンのシンフォニー・ホールで、このアルバムのためのセッション録音が行われています。 ウィリアムズは、かつては作曲をカステルヌオーヴォ=テデスコに師事したというぐらいですから、古典音楽、そしてその現代における「進化系」をみっちり叩き込まれていたのでしょう。その後、映画音楽の作曲家として名を成したあとも、先ほどの協奏曲のような「純音楽」を作り続けます。 しかし、厄介なことに、彼が目指した「純音楽」は、例えばペンデレツキのような誰にでも分かるキャッチーさを持った音楽とは一線を画した、まさに「シリアス・ミュージック」ともいうべき、難解なものでした。 もちろん、今回初演されたこの協奏曲も、そのような音楽でした。第1楽章の冒頭でハープによって奏でられる「レ・ミ・ド」という音列が、ウィリアムズが音楽を担当した映画「未知との遭遇」の中で聴こえてくる地球外生命体との交信に用いられる5つの音列の最初の3つの音だとしても、それは単なる偶然にすぎません。 第2楽章では、メランコリーなテーマが何度も現れます。そのテーマも含めて、楽章全体の和声感が何となくドビュッシーに似ているな、と感じられるのですが、ウィリアムズ自身のライナーノーツによると、それは「クロード・ドビュッシーではなく、もう一人のクロード、クロード・ソーンヒル」なのだそうです。作曲家でバンドリーダーだったソーンヒルは、ギル・エヴァンスやマイルス・デイヴィスによる「クール・ジャズ」の誕生に大きな影響を与えた、それまでのスウィング・ジャズとは一味違った「クール」なハーモニーを開拓した人です。 第3楽章は、基本的に3拍子の曲ですが、そこにシンコペーションや変拍子を絡めるという、ショスタコーヴィチ感が満載。サウンドはとてもダイナミックで、圧倒されます。 それがアタッカで終楽章につながりますが、そこにはあたかも世紀末のような退廃感が漂っています。何か病的な音楽、それが、最後の最後になってあえぎながらイ長調のエンディングにたどり着く姿はちょっとグロテスク。 その後に、ムターのソロによるウィリアムズの映画音楽が入っていなければ、こんなとっつきにくい音楽を聴く人など、いなかったに違いありません。録音のクオリティが無駄に高いのも、笑えます。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

コンサートは、2020年の9月17日から19日までの3日間、ゲヴァントハウスで同じセットリストによって行われました。ノイマンといえば、チェコの指揮者として有名ですから、ここではチェコゆかりの曲、モーツァルトがプラハで初演した「交響曲第38番」と、そのモーツァルトが亡くなった年に生まれたというチェコの作曲家、ヤン・ヴァーツラフ・ヴォジーシェクが作った唯一の交響曲が演奏されています。ただ、演奏順はこのCDとは逆、先にヴォジーシェク、休憩をはさんでモーツァルトでした。もっと言えば、ノイマンは、このオーケストラとはこの2曲は全く演奏したことがありませんでした。オーケストラ自体はヴォジーシェクの交響曲は過去に2回ほど演奏していますが、その時の指揮者はアロイス・クリーマ(1959年)とイルジー・ビエロフラーヴェク(1988年)でしたからね。 ですから、こんなんでは「ノイマンの生誕記念」と言われても、理解するのは困難なのではないでしょうか。あくまで憶測にすぎませんが、ノイマンのカペルマイスターとしての在任期間は1964年から1968年までと短期でしたし、その辞任の理由が、その年に起きたソ連によるプラハの春弾圧(今ではロシアが同じようなことを行っていますね)の際に、東ドイツ軍が参戦したことへの抗議だというのですから、いわば「喧嘩別れ」だったので、オーケストラとしては彼に対してはそれほどの敬愛感はなかったのかも知れませんね。 モーツァルトに関しては、とても有名な曲ですから、ここではブロムシュテットのきっちりとした演奏が楽しめます。しかし、「前曲」については、何しろ作曲家自体が初めて聞いた名前ですから、その情報は必要でしょう。さいわい、IMSLPにはこの曲のスコアが公開されていますから、とても参考になりました。 1791年に生まれたヴォジーシェクは、アマチュア音楽家だった父の影響で、10歳の時にはピアノ、オルガン、ヴァイオリンが弾けるようになっていました。プラハ大学で哲学と法学を学ぶ傍らトマシェクに音楽を学びます。1813年にはウィーンに移り、フンメルとモシュレスの元で学び、ピアニスト、作曲家として活躍しますが、1825年には34歳という、モーツァルトとほぼ同じ若さで亡くなってしまいます。その2年前の1823年に作られたのが、このニ長調の交響曲です。彼は同時代の作曲家、ベートーヴェンやシューベルトとも親交があったそうで、この曲にもその影響が反映されています。この曲が「作品番号23」として出版されたのは、彼が亡くなった1825年でした。 アレグロの第1楽章、アンダンテの第2楽章、スケルツォの第3楽章、そしてアレグロの第4楽章という、古典的な交響曲の形をとっています。ニ長調の第1楽章は、序奏はなく、いきなり提示部から始まります。第1テーマはそれほど魅力的ではありませんが、第2テーマにはシューベルトのような伸びやかさがあります。 興味深いのが第2楽章。平行調のロ短調で始まりますが、それがベートーヴェンの「エロイカ」の第2楽章(葬送行進曲)ととてもよく似た感じなのですね。しかし、こちらは途中でとても不安定な調に変わってドラマティックに迫った後、最後はロ長調に転調して明るく終わります。チェロが奏でるテーマが美しいですね。 第3楽章はニ短調のスケルツォに変ロ長調のトリオが挟まります。ここではホルンのソロがフィーチャーされています。終楽章はモーツァルト風、ただ、第2テーマはシューベルト風にも聴こえます。 当然ですが、モーツァルト同様、この曲から「チェコらしさ」を感じることはまずありません。 CD Artwork © Accentus Music |

||||||

実際、ここではフルートのアルバムも結構出しているので、全く聴いたことのない演奏家のこちらのアルバムを聴いてみたら、そこで演奏していたフルーティストがかなりお粗末な人、指だけはそこそこ回りますが、音がまるで初心者で、全く表情が付けられないのですから、やっぱりな、という気になってしまいました。こんな粗製乱造を続けていたら、そのうちそっぽを向かれてしまうのではないでしょうか。 と思いつつ、メンデルスゾーンのヴァイオリン・ソナタをフルートで吹いている、というアルバムがあったので、ダメモトで聴き始めたら、なかなか良い曲だったので、ちょっとこのレーベルを見直しました。 というか、そもそも「メンデルスゾーンのヴァイオリン・ソナタ」というものがあったことに、初めて気づきました。この作曲家のヴァイオリン曲と言えば、あの「ヴァイオリン協奏曲ホ短調」だけがあまりにも有名ですから、もう一つのニ短調の協奏曲があったことさえあまり知られていないぐらいなのに、まして、ヴァイオリン・ソナタなんてあったのか、と思っていましたよ。 それに関しては、2009年に初めて作られたメンデルスゾーンの完全な作品リスト、いわゆる「MWV」を見れば、その全貌が分かるのでしょうけどね。このリストは、AからZまでのジャンルに分かれていて、その中の「Q」が「ピアノを伴う室内楽曲」となっています。全部で34曲ある中には「ピアノとソロ・ヴァイオリンの曲」というのが全部で12曲あります。ただ、そこには完成されていない「断片」も含まれていますから、きちんと完成された多楽章の「ヴァイオリン・ソナタ」というのは3曲しかないということも分かります。それらは、作られた順にヘ長調MWV Q7(1820年)、ヘ短調MWV Q12(1823年)、ヘ長調MWV Q26(1838)年で、そのうち出版されて作品番号が付いているのはQ12(Op.4)だけです。 もちろん、現在では残りのソナタもしっかり出版されています。ベーレンライター版(桐山建志/星野宏美校訂)のヴァイオリン・ソナタ集ではこの3曲のほかに、Q26の翌年に改訂された改訂版も含まれています。ただ、そのフルート版となるとQ12では何種類かの楽譜が見つかりましたが、他のものはないようですので、ここでのトランスクリプションはここで演奏しているアンドレア・モガヴェーロ自身が行っているのでしょうか。 実は この人は以前にこちらで聴いていたのですが、その時のジャケットの写真(左)とは全然違っていたので気づきませんでした。これだけ見たら全く別の人ですからね。  ただ、そんな演奏でも、それぞれの作品の魅力はしっかり伝わってきます。同じヘ長調でも、Q7では若さならではの疾走感がありますが、Q26ではもっと円熟した音楽が楽しめます。この2つの曲では、いずれも終楽章が「真夏の世の夢」の「スケルツォ」のような快活な曲になっているのですが、そこ(だけ)ではモガヴェーロの美点が現われています。 そして、短調のQ12では、とても深みのある哀愁感が切々と歌われています。最初の楽章にあるフルートのソロによる序奏と、終楽章でのカデンツァがとても素敵、他の演奏家でしっとりと聴いてみたいものだと、切に思いました。 CD Artwork © Da Vinci Classics |

||||||

まず、バーンスタイン自身が指揮をしている「タヒチ島の騒動」は、1952年に「オペラ」として作られていました。ただ、バックの「オーケストラ」は、実質的にはジャズのビッグバンドです。例えば「序曲」などもなく、最初に演奏される「前奏曲」は、3人のソリストによるジャズ・コーラスなんですよ。それは、いかにもノスタルジックな、その時代でなければ通用しないようなハッピーすぎる音楽です。 ただ、そのあとに続く、2人の登場人物による対話で進められる物語では、何とも高尚な音楽が使われていて、正直、退屈な作品です。ですから、現在はもはやこの作品としては存在してはおらず、この録音の後の1983年にこの作品の前後に新たに作られた曲が加えられ、3幕となった「静かな場所」というオペラになっています。お風呂場のことでしょうか(それは「しずかちゃんの場所」)。そういう意味では、とても貴重な録音です。 一方の「キャンディード」も、紆余曲折の産物。その製作は、脚本家のリリアン・ヘルマンがヴォルテールの原作から台本を作り、最初はバーンスタインにその劇付随音楽を作ることを依頼したことから始まります。しかし、その台本を見たバーンスタインは興奮して、これはぜひ「コミック・オペレッタ」にしたいと、彼女に懇願します。そこで台本も書き直され、リチャード・ウィルバーを中心とする作詞家チームも集められ、1956年にミュージカルとしてブロードウェイで上演されることになりました。その際のピット・オーケストレーションは、ハーシー・ケイという人が行いましたが、序曲だけはさらにバーンスタイン自身がコンサート用にオーケストレーションを行って、翌年のニューヨーク・フィルの演奏会で取り上げています。 この序曲は、それ以降の2年間にほぼ100近くの数のオーケストラで演奏される「ヒット曲」となりました。もちろん、日本でもバーンスタインの愛弟子Sがバラエティ番組のオープニング曲として演奏していたので、すっかりおなじみになっています。 それに反して、ミュージカル本体の人気は芳しくなく、たった2か月で打ち切りになってしまいました。 それ以降は、この作品に対してはおびただしい改訂が行われることになります。このSACDで聴けるのは、その最初のもの、1973年にあの大物プロデューサー、ハロルド・プリンス(ロイド=ウェッバーの「オペラ座の怪人」で有名)が手掛けたブルックリンのチェルシー・シアターセンターのプロダクションのオリジナル・キャスト盤で、指揮者はジョン・マウチェリです。 ここでは、脚本はヒュー・ウィーラーに変わっていますが、オーケストレーションに関しては、オリジナルのハーシー・ケイのものがそのまま使われているようで、最初の序曲からして、今普通に聴けるバーンスタイン版のフル・オーケストラのサウンドではなく、ミュージカルの狭いピットのための、切り詰められた編成のアンサンブルによる、何ともしょぼいアレンジで聴くことができます。唯一の有名なアリア「Glitter and Be Gay」でも、オブリガートがコールアングレ(たぶん)ではなくヴァイオリン・ソロになっています。 そして1988年には、スコティッシュ・オペラで当時指揮者だったさきほどのジョン・マウチェリと、彼の「師」であるバーンスタインによって改訂(フル・オーケストラを使ったオーケストレーション)されたものが上演されましたが、これにさらに手を加えて翌年のバーンスタイン自身がDGのためにロンドン交響楽団を指揮した録音で使われた楽譜が、一応「最終的な改訂」とされています。しかし、その後も様々な改訂版が登場してくることになるのです。 ただ、いくら改訂を重ねても、同じ時期に作られていた「West Side Story」のような心に響く音楽にはならないのは、なぜなのでしょう。この録音をサラウンド再生すると、狂言回しのヴォルテールがさまざまなポジションから出現して驚かされますが、それがどうしたの、という感じですね。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

まずは、弦楽四重奏のレパートリーとして広く知られている「ディファレント・トレインズ」の作者、スティーヴ・ライヒ(この曲の彼らの録音は、映画のサウンドトラックにも使われました)の「エレクトリック・カウンターポイント」です。この曲は、エレキギタリストのパット・メセニーのために1987年に作られた曲ですが、それを、ペンドルバリーは作曲家自身の許可を得てエレクトリック・ヴィオラによって演奏しています。ですから、全体が連続した3つの部分に分かれている、という構成も同じです。ただ、メセニーのバージョンと違うのは、ギターの場合はピチカートしか使えませんが、ヴィオラではアルコとピチカートを両方使えますから、より表現の幅が広がっていることです。特に、「第3部」では、ベースの音域まではっきり聴こえますから、独特なスウィング感が醸し出されていて、ポップな仕上がりとなっています。 2曲目では、なんと、トーマス・タリスの、5声部の合唱が8つ集まって40声部によって演奏されるア・カペラの「Spem in Alium」というモテットを、一人で演奏しています。ここでは、それを楽譜通りに演奏していますから、その響きはまるでオルガンのようです。ただ、確かにすべてのパートを演奏してはいるのですが、合唱版で聴いた時のような壮大なインパクトがほとんど感じられません。苦労してオーバーダビングを繰り返したことだけはわかりますが、それが徒労に終わっているような気がします。 3曲目は、ペンドルバリーが教鞭をとっている大学の同僚の作曲家、編曲家で2021年に亡くなったジョン・アシュトン・トーマスに委嘱した「4番目の曲による変奏曲」です。この「4番目の曲」というのは、先ほどのタリスが1567年に作った「大主教パーカーのための詩編集」という、9曲の詩編から成る曲集の4番目の曲、ということで、あのヴォーン=ウィリアムズが「タリスの主題による幻想曲」で使ったのと同じ曲です。最初は、ライヒ風のシンコペーションのビート感あふれる曲ですが、最後になってこのテーマが静かに奏でられる、という粋な構成になっています。 4曲目は、1993年生まれという若い作曲家、エル・ケンドールの「Bloom」という曲です。彼は、ジョン・アシュトン・トーマスから多くの影響を受け、彼を通じてペンドルバリーと知り合い、2018年にこの曲を作ることにもなりました。これは、ホモフォニックの合唱曲のような静かに流れるヒーリング・ピースです。なんでも、冬の終わりに太陽の光を期待する思いと、やがて来る春への祈りがここには込められているのだそうです。 最後は、ミニマル界のグル、テリー・ライリーがあの「in C」を作った翌年の1965年に、サックスのために作った「Dorian Reeds」です。その名の通り、ここで使われているモティーフは、「ドリアン・モード」、つまり、ピアノの白鍵の「レ」から始まるスケールの中の音だけで作られていて、それを、リード楽器のサックスが演奏する、という作品です。もちろん、ここではヴィオラによって演奏されますが、中にはペンドルバリーのオリジナルのフレーズも入っているのだそうです。最後のループが2分もかけてフェイド・アウトしていくのが、スリリングです。 CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

この写真の主は、ある時期は「前衛音楽」のトップランナーとして、数々の刺激的な作品を世に送り、多くのコアなファンを作ったポーランドの作曲家、クシシュトフ・ペンデレツキです。しかし、そんなマニアばっかりをあてにしていたのではこの先作曲家としての需要は減少するのでは、と察知したのでしょう、彼はそれまでとは全く異なる、いとも分かりやすい作風へと変わっていき、思惑通り、今度は保守的な聴衆まで取り込んでさらに多くのファンを獲得し、マーケットを拡大することに成功したのです。かくして、彼は現代音楽作曲家にはあるまじき大富豪となりました。 そんな作曲家ですから、その作品は全て世の中の人が知るところとなっているはずだ、と思っていたのですが、今回のアルバムでは、その存在すらも知らていなかった作品が紹介されていました。それは、彼が学生時代から関わっていた、劇場や映画のための音楽です。 映画のサウンドトラックだったら、すでに「シャイニング」などで知られているのではないか、と思われるかもしれませんが、あれは既存の作品を単に映画のBGMとして使ったというだけのことです。今回紹介された音楽たちは、それとはまったく次元の異なる、あるシーンに必要とされる曲を新たに作ったという、「クリエイティブ」な作品です。 ペンデレツキが劇場のための音楽を最初に作ったのは、彼がまだクラコフの音楽大学の学生だった1957年のことでした。それは、本来は彼の指導教官のところに来た人形劇のための仕事だったのですが、たまたま代わりに作ることを命じられ、作ったものでした。実際、それは人形劇の演出家には不満だったようですが、それが発表されるや否や、彼のところにはポーランド中の人形劇団から仕事の依頼が殺到するようになったそうです。なんでも、1957年から1968年までの間に、60本もの公演の音楽を作るという「売れっ子」になっていたのだとか。 このアルバムでは、4つの人形劇、2つの戯曲、そして1つの記録映画のための音楽が紹介されています。それぞれに、曲数が限られていて、作品の全体像が見えてこないものもありますが、そもそもそんなことは必要のない、それこそテレビ・アニメのバックに流れるような屈託のない曲が聴けるのが、人形劇の中の3つ、「親指トムと狼」(1961年)、「ワルシャワ熊の冒険」(1958年)、「小さな孤児メリーと小人たち」(1957年)です。ピアノや管楽器の小編成のアンサンブルですが、「トム」には、ソプラノとバリトンによる歌も入っています。 ただ、もう一つの人形劇「5人の兄弟の話」(1967年)では、ア・カペラの合唱だけが演奏されています。それは、冒頭の男声合唱のとても素晴らしいハーモニーに魅了されます。女声も入ってきて、そのハーモニーは続きますが、時折ユニゾンからクラスターのような響きが聴こえてくるのが、この少し後に作ることになる「ウトレンニャ」の第2部で聴こえるスラヴ聖歌の前兆のように感じられます。 同じく、「先人祭」という戯曲の中で歌われるア・カペラの合唱も紹介されていますが、これは歌いだしの音型が、あの有名な「スターバト・マーテル」とほぼ同じです。先入観ではありません。 「アン・ディヴァイン・コメディ」という戯曲では、打楽器、ハルモニウム、そして合唱がフィーチャーされていますが、合唱は悲鳴から美しいコラール、さらにはクラスターと大活躍、さらに、打楽器でピッチの異なるドラムを並べて演奏するのは、「交響曲第7番」の前兆とも思えてきます。ハルモニウムが奏でるフレーズも不気味。 ある意味、彼には多くの引き出しがこのころから既にあったということが、よくわかるアルバムでした。 CD Artwork © DUX Recording Producers |

||||||

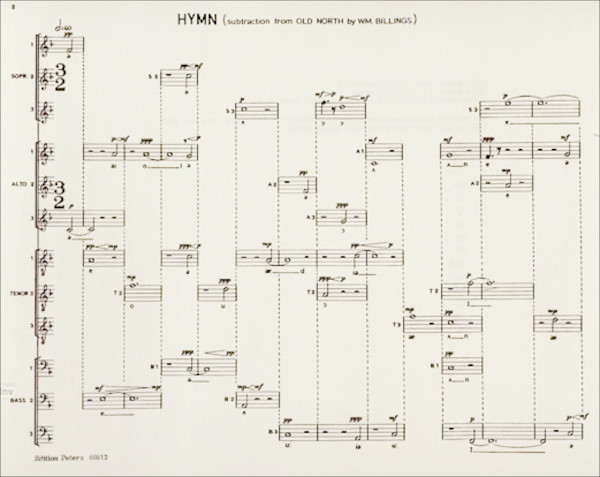

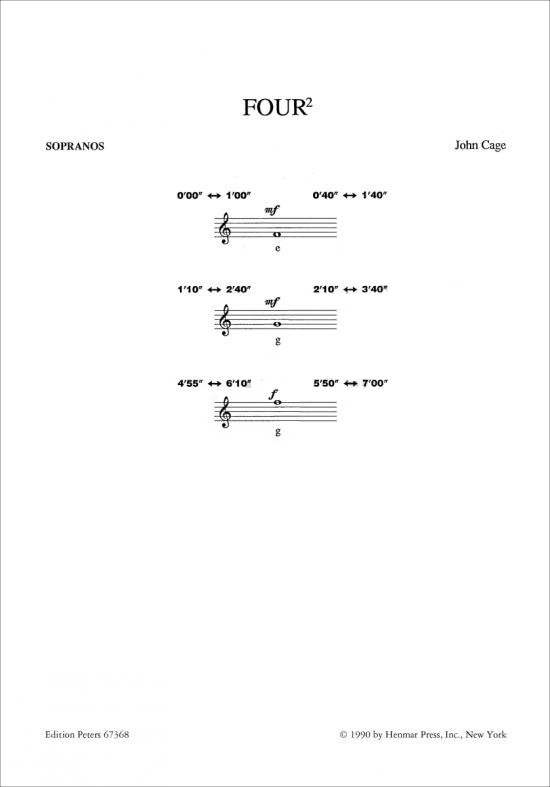

そもそも、ケージは伝統的な音楽技法を根底からひっくり返した、ということで知られていますが、20代のころはあのシェーンベルクに師事していたんですね。その時に、ケージは「きみはハーモニーに対する感覚が欠けているようだね。それは、きみときみが作曲家になるというゴールとの間の壁になってしまうよ」と、彼から言われたのだそうです。 それに対してケージは「その壁に私の頭をぶち当てることに、私の全人生を捧げるつもりです」と答えたのだとか。 そんなケージが、67歳になった1979年に、初めての「合唱曲」を作ります。そのタイトルは「Hymns and Variations(賛歌と変奏曲)」。そこで彼がとったのは、ある意味「サンプリング」のような手法でした。その「元ネタ」は、18世紀後半に活躍したアメリカの合唱作曲家、ウィリアム・ビリングスが著した「The New-England Psalm-Singer」という教則本の中にあるおびただしい楽譜の中の2曲の4声体の讃美歌です。その内の1曲はこんな曲です。   この楽譜にはテンポやダイナミクスも指定されていますから、ケージという作曲家から連想される「即興性」とか「偶然性」といった概念とは無縁の作品のようにも思えてきますね。これが、もしかしたら、彼が「壁に頭をぶち当てて」いるうちにたどり着いた、彼なりの「ハーモニー」の結論なのかもしれません。 これを実際に聴いてみると、そこからはいとも美しい和音が聴こえてきます。もちろん、そこには歌詞はなく、母音だけで歌われていますから、その歌に属するテキストは全く伝わってきませんし、それが本来持っていたハーモニーの進行とも異なってきているはずです。 いずれにしても、このようにケージによって変容が行われた「賛歌」が2種類提示された後にそれぞれ5つずつ、「変奏」が続きます。それは、正直どれを聴いても最初の「賛歌」と同じ長さで同じような響きを持った曲のように感じられることこそが、ケージが仕掛けた「罠」なのでしょう。確かに、似たような音楽が12回も繰り返されると、なにかゾーンに入ったような妖しい感覚が生まれてきますぞー。 その次にケージがはっきり合唱(混声合唱)で演奏されることを指定して作ったものが、1990年の「Four2」です。これも、このような楽譜によって演奏されます。  この時期、ケージは同じようなコンセプトで、演奏される声部の数をタイトルにした「Number Pieces」という一連の曲を作っています。それは「One」から「108(オーケストラですね)」まであるのだそうです。さらに、同じ数でも別の音を指定したものには、「Four2」のように上付きの数字が付けられます。 このような自由度の高い楽譜ですから、ここで録音されているものは、単なる一つの「事例」に過ぎなくなってきます。その結果、これもとても美しいハーモニーを持つ「作品」となっています。 同じシリーズで「Five」というタイトルの曲も歌われています。これは、楽器や声の指定はありませんが、ここでは合唱が母音唱で演奏しています。これは、あまりはっきりした和声ではなく、もう少し非和声音の割合が多くなっていて、その結果「クラスター」のように聴こえます。そこからはまるでリゲティの「ルクス・エテルナ」のような世界が広がります。 もう一つ、「Four6」という、やはり演奏者の指定がないかなり長い曲では、これまでの母音唱ではなく、動物の鳴き声とかうめき声、効果音などを駆使して、演奏が進んでいきます。録音では、それぞれのパートが左右に移動していることも分かります。非日常を思いっきり味わえる、楽しい曲です。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

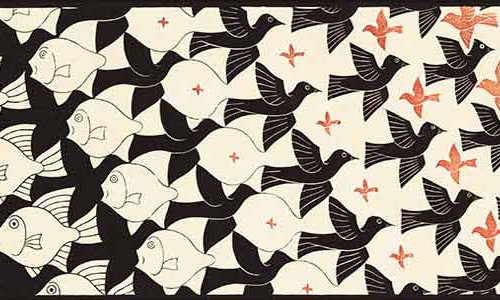

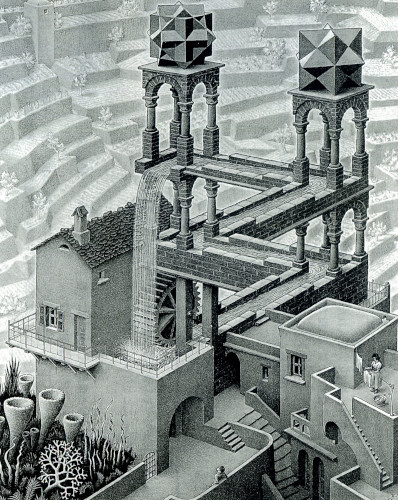

この楽器は、復元されたオリジナルはこんな形をしていますが、    まずは、モーツァルトの協奏曲を、彼自身がフィルハーモニア管弦楽団の指揮をして演奏しています。かつては、この曲は普通のクラリネットで演奏することが当たり前で、そのために、原曲にあるその楽器では出ない低音を1オクターブ上げたりした楽譜しかありませんでした。  ↓  さらに、演奏が始まってすぐに出てくるこの音型でも、最近の新しい楽譜(下)では下降する音のシャープがなくなっています。  そして何よりも、いともあっさりと装飾を加えたり、細かい音のパッセージもさらりと流したりと、いかにも演奏し馴れた曲らしい余裕が感じられます。 次もやはり弾きなれたクラリネット五重奏曲です。ここでのメンバーは、こちらでシューベルトのオクテットを聴いていた、コリンズと奥さんであるヴァイオリニスト、イザベル・ファン・クーレンが中心になって結成された「ウィグモア・ソロイスツ」です。メンバーはシューベルトとは少し違っていて、クーレンはヴィオラ、シトコヴェツキーがファースト・ヴァイオリンに加わっています。アンサンブルとしての一体感がすごいことになっていて、全体がまるで一つの生き物のようになって演奏が進んでいきます。 そしてもう1曲、リチャード・バーチャルという、1984年に生まれたイギリスの作曲家がコリンズのために作った、バセット・クラリネットとオーケストラのための協奏曲です。2020年に作られていますが、おそらくこれが世界初録音なのではないでしょうか。オーケストラはモーツァルトの場合と同じサイズの少ない弦楽器で、そこにオーボエと打楽器が加わっています。ここでは、先ほどのシューベルトにも参加していたフィルハーモニア管弦楽団の首席ファゴット奏者ロビン・オニールが指揮をしています。 それぞれに「Metamorphosis」、「Still Life」、「Impossible Construction」というタイトルの3つの楽章からできていますが、それは、オランダの版画家M.C.エッシャーの作品からインスパイアされて作られたものだそうです。曲の冒頭でソロに現れるドイツ音名(実音)で「Es-C-H-E」となる音列は、そのまま彼の名前Escherからできています。 第1楽章は「Metamorphosis II」という、彼の「変容」を扱った作品(幅4メートル)がモデルです。感覚的には、途中で現れる蜂や鳩が飛び立つ情景が描写されているようにも聴こえます。     SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ということで、このCDのクレジットを見てみると、録音エンジニアの名前のあとに「Yle」と書かれているのは、この放送局のエンジニアだということが分かります。 NHK交響楽団の場合、最初の指揮者は近衛秀麿ということになっていますが、そもそも当時の日本には本物の指揮者なんかいなかったのですから、その後はヨーロッパから外国人の「本職」がやってきます。そして、日本のオーケストラでありながら、日本人の指揮者はほとんど指揮をしないという状況が、今日までも続いています(外国人が入国できなかったコロナ期を除く)。 しかし、フィンランド放送交響楽団の場合は、そんなことはなく、創設時からずっとフィンランド人の指揮者がシェフを務めていました。ごく最近まではハンヌ・リントゥがそのポストにあって、このONIDINEレーベルから多くのアルバムをリリースしていましたが、彼は2022年の1月からフィンランド国立歌劇場の首席指揮者となったので、2021年の8月には、新しい首席指揮者が就任することになりました。それが、このオーケストラの歴史の中で初めてのフィンランド人ではない指揮者、イギリス人のニコラス・コロンです。 コロンは、1983年にロンドンに生まれ、ヴィオラ、ピアノ、オルガンの教育を受けます。そして、イギリスの国立ユース・オーケストラにヴィオラ奏者として参加しました。やがて彼はケンブリッジのクレア・カレッジでオルガンを学ぶとともに、コリン・デイヴィスの教えも受け、マーク・エルダーの副指揮者となります。 2004年には、ユース・オーケストラで一緒だったロビン・ティチアーティらとともに、「オーロラ・オーケストラ」というオーケストラを設立、その芸術監督となります。このオーケストラの特徴としては、「チェロとコントラバス以外の楽器は立って演奏」、「全員が暗譜で演奏」の2点が挙げられます。「立って演奏」は、それほど珍しいことではありませんが、フルオーケストラで全員が暗譜というのは、普通はあり得ないことです。 彼らはBBCの「プロムス」の常連ですので、そんな彼らの姿はネットの動画で見ることができます。それらは彼らのサイトからリンクされています。たとえば、2017年に行われた「エロイカ」では、前半はコロン自身の解説でこの曲のアナリーゼのトークがあるのですが、そこでは、オーケストラのメンバーは椅子と譜面台は要らないことを最大限に生かして、トークの中で必要なパートだけが前に歩いて出てきて暗譜で演奏したりしています。 ちなみに、コロンはその動画でもたびたびアップで紹介されているコア・メンバーのフルーティスト、ジェーン・ミッチェルと結婚しています。 コロンとフィンランド放送交響楽団との初アルバムは、このオーケストラが最も得意としているシベリウスの、交響曲第7番、組曲「クリスティアン二世」、そして組曲「ペレアスとメリザンド」の3曲という、作曲家の若いころから後期までの作品を集めたラインナップになっていました。それぞれの曲の個性を大切にした、それでいて独特の疾走感を持った演奏が繰り広げられています。 コロンは現代曲もしっかりレパートリーにしているようで、リゲティの「アトモスフェール」がプログラムに含まれるコンサートも予定されています。いずれ、そんなものも録音してくれると、うれしいですね。 このオーケストラには、小山裕幾(Fl)、櫻木厚子(Tp)、森田和敬と安田直己(Tim)と、日本人のメンバーが4人在籍しているのは、ご存じですね? CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |