|

|

|

|

![]()

どいつのレクイエム?.... 佐久間學

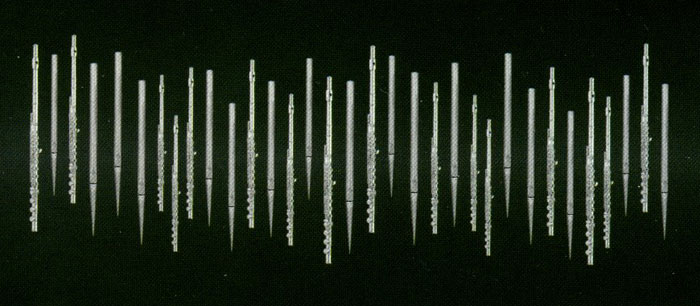

もちろん、ブックレットにはこんなパイプではなく、きちんとその楽器の写真も載っています。それは、1220年に建てられたというドイツのマリエンシュタット修道院に、1969年に設置されたリーガー・オルガンです。このオルガンは今世紀になってから新たなパイプ(ストップ)が付け加えられて、さらに多彩な音色が聴けるようになっているのだそうです。 演奏されている作曲家は、ロマン派の時代のフランツ・ラハナー、テオバルト・ベーム、近代のメラニー・ボニ、ウージェーヌ・ボザ、そして現代、1975年生まれのカイ・シュライバーという5人です。ボザの「山の夕暮」と、ベームの「アルプスの思い出」は有名なフルート曲ですが、もちろんオリジナルはピアノ伴奏ですから、オルガンとフルートのために、ここで演奏しているオルガニスト、ヨハネス・ゲッフェルトによって編曲されています。ラハナーの「エレジー」と、ボニの「スケルツォ」、「小品」、「ヴォー地方の調べ」も、やはり編曲ものです。 しかし、初めて名前を聞いたカイ・シュライバーの「教会ソナタ」と「フルートとオルガンのための協奏曲」は、この編成がオリジナル、これが初録音なのかい? 礼拝堂での録音ということで、そこのアコースティックスが十分に取り入れられて、オルガンの音が聴こえてくると、その広い空間が眼前に広がります。ところが、そこにフルートが入ってくると、逆にそのリアリティの高さにはひるんでしまいます。あまりにマイクが近すぎて、フルートの美しさが全く感じられない雑な音になっているのですね。 そうなってくると、演奏されている曲自体にも、何の魅力が感じられなくなってしまいます。ボニの3曲などは、それぞれにチャーミングでメロディアスな曲ばかりなのですが、こんなフルートで聴いてしまったら興ざめ以外のなにものでもありません。 そして、最大の失望は、初めて聴いたシュライバーの「教会ソナタ」のあまりのつまらなさです。それは、超古典的な3楽章形式で、それぞれはもろベートーヴェンあたりの時代に回帰したのでは、と思えるほどの、まるで教科書にでも出てくるような、オリジナリティのかけらもない駄作だったのでした。特に真ん中の楽章は、スケルツォ-トリオ-スケルツォという構成で、そのテーマは笑ってしまうほどのベートーヴェンのテイストのコピーなのですからね。 経歴を見ると、この方はピアニストやオルガニストとしての修業はしてきていますが、作曲家としては特段のキャリアはなかったようなのですね。この、1998年に作られたというソナタも「Op.1」ですから、習作のようなものだったのでしょうか。 ですから、もうこれ以上このアルバムを聴いてもしょうがないと思いつつも、最後の「協奏曲」(Op.7)を聴き始めたら、これがさっきの「ソナタ」とはまるで別物の、とても独創的で完成度の高い作品だったので、驚いてしまいました。オルガンのクラスターや、フルートのフラッター・タンギングなどが出現しますし、メロディや和声は時には無調のテイストさえ秘めています。そこには、まさに「現代音楽」の挑戦的な技法が満載だったのです。これが作られたのが2013年、やはり人間というのは「進歩」するものなのですね。 ところが、この「協奏曲」の最後の楽章になったら、ほとんどメシアンのパクリとしか思えない鳥の鳴き声をモティーフにしたカデンツァが始まりましたよ。あぶないあぶない。あやうく、本気でこの人を褒めてしまうところでした。 CD Artwork © QUERSTAND |

||||||

もちろん、現代でも彼らの作品は多くのフルーティストによって取り上げられていて、ソロのための「ハンガリー田園幻想曲」や、2本のフルートのための「アンダンテとロンド」や「リゴレット・ファンタジー」は彼らの重要なレパートリーとなっています。 とは言っても、その他の作品はかなりマニアックな人でないとまず演奏しないようなものばかりですから、ドップラー兄弟のフルートの作品の全容はなかなか知ることはできませんでした。 そんなところに、このジャンルのすべての作品を録音しようという人が現れました。それは、1955年生まれのスペインのフルーティスト、クラウディ・アリマニーです。いつも高いスーツを着ています(それは「アルマーニ」)。なんでも、あのランパルの弟子として、彼が使っていた楽器を譲り受けた方のようですね。免許皆伝、みたいなものでしょうか。 彼は、初版の楽譜や自筆稿を徹底的に研究して、まずはドップラーたちの作品のリストを作りました。それによると、フルートがらみの作品は80曲以上も存在することが分かりました。そして、それらをすべて、自ら演奏したものを録音して、10枚のCDとしてリリースすることにしたのです。一応、ジャケットには「2007年から2016年の間に録音」とありますから、丸10年かけて録音したのでしょうね。 もちろん、メインは二重奏ですから、その相手役のフルーティストも世界中から集めました。その中には、ウィーン・フィルの首席奏者の二人、ヴァルター・アウアーとカール=ハインツ・シュッツの名前もありますよ。さらに、マクサンス・ラリューなどという「レジェンド」まで参加しています。それよりも、すでに2000年に他界したはずのジャン=ピエール・ランパルまでいるのが、不思議です。もっとも、現在では10枚のうちの6枚までがリリースされていますが、その中にはランパルの名前はありませんから、7枚目以降に昔の録音をボーナス・トラックとして入れているのかもしれませんね。 今回は、ほぼ1年前にリリースされていた1枚目を聴いてみます。8曲収録されている中で、7曲までが世界初録音というのですから、それだけでこのシリーズの価値が分かろうというものです。 最初に演奏されているのは、その例外の1曲、割と有名な2本のフルートとピアノのための「ハンガリーのモティーフによるファンタジー」です。ここでの第2フルートが、日本人の工藤さんです。録音は、それぞれのパートを思いっきり離した音場になっていますから、アリマニーと工藤さんの音がきっちり分かれて聴こえてきます。それは、まさにランパルの弟子同士ならではの、とても息の合ったものでした。本当に細かいところまで、表現のセンスが同じなんですよね。それぞれがソロを取るところでは、アリマニーの方が幾分輝きに欠けるような気はしますが、二人で吹いている分にはその輝きは煌めくばかり。 そんなアリマニーがソロを吹いている曲が4曲ばかりありますが、そこでは彼の弱点が露呈されてしまいます。ご自慢の師から賜ったヘインズなのでしょうが、なにか鳴らし切れていないというか、音に伸びやかさが全く感じられないのですよ。 最後には、これも結構有名な「リゴレット・ファンタジー」のオリジナルの形、今のピアノ伴奏版の25年前に作られていたという、オーケストラ版です。こちらの相方はアンドレア・グリミネッリ。彼もランパルの門下生ですから、きっちりと先輩の欠点を補って、輝かしい演奏を聴かせてくれています。 CD Artwork © Capriccio |

||||||

こんな、ある意味「歴史」を感じさせるアイテムを入手したのは、その「禿山の一夜」の、現在普通に演奏されているものとは異なったバージョンが収録されていると知ったからです。これは、「原典版」と「リムスキー=コルサコフ版」の間に作られたバージョンです。 最近ではこの曲の「原典版」も広く演奏されていて、従来の「リムスキー=コルサコフ版」と簡単に比較できるようになっています。そして、その違いがあまりにも大きいものですから、「リムスキー=コルサコフは、オリジナルにあった粗野な面を変えてしまった」という評価が広まることになります。それは、単にオーケストレーションが洗練されたものに変わっただけではなく、たとえば曲の最後にリムスキー=コルサコフ版ではは原典版にない穏やかなシーンが加わっているあたりが、そのような評価の主たる要因なのでしょう。 ところが、リムスキー=コルサコフ版の最後にクラリネットとフルートのソロで現れるその甘美なメロディ(夜明けの情景)は、実際はリムスキー=コルサコフが勝手に挿入したわけではなく、すでにムソルグスキー自身が作っていたのですよ。 それが分かるのが、ここで演奏されている未完のオペラ「ソロチンスク(ソローチンツィ)の定期市」の中にある「若い農夫の夢」というタイトルの音楽です。ここで作曲家は、作ってはみたものの多くの仲間から批判され、とうとう演奏もされずにお蔵入りとなった「原典版」を改訂して、バリトン・ソロと合唱が加わった形に作り変えたものを使っているのです。 正確には、1880年にピアノ・スコアを作った段階で中断してしまったこのオペラの前に、1872年に企画された複数の作曲家の合作によるオペラ−バレエ「ムラダ」の中でも、同じようなことをやっているのですが、これは企画が頓挫してスコアも残っておらず、どんな音楽なのかは知る由もありません。 「ソロチンスクの定期市」の方は、1930年にヴィッサリオン・シェバリーンによって再構築とオーケストレーションが施されました。1934年にはスコアも出版されています。 このアバドの演奏を聴く前に、このオペラの全曲盤(NMLにあります!)を聴いてみると、第1幕の最後近くに問題の「夜明け」のメロディが聴こえてきます。これは、主人公の若い農夫が歌う「なぜ泣き嘆くのか」というアリア(ドゥムカ)で、このオペラ全体のライトモティーフのような使い方もされています。ですから、これは紛れもなくムソルグスキーのオリジナルなのですね。 そして、第3幕の第1場と第2場をつなぐ形で演奏されているのが、「若い農夫の夢」です。オペラでは、この曲が始まる前に、さっきのドゥムカのメロディがまず聴こえます。そして始まったその曲は、合唱が入って雰囲気は少し違っていますが、曲の構成自体は前半ではリムスキー=コルサコフ版とほとんど同じです。原典版には入っていない金管楽器によるファンファーレも、合唱ではっきり聴こえてきます。そして、最後には、まさにリムスキー=コルサコフ版の最後、鐘の音とともに魔物たちが退場して夜明けが来る、というシーンがそのまま演奏されているのです。 これを聴いた後に原典版を聴くと、後半のテーマの扱いがいかにも精彩に欠けていることがよく分かります。彼自身も、おそらく原典版の欠点を理解したからこそ、このような「進化形」を自ら作ろうと思ったのではないでしょうか。 アバドは1980年に「原典版」をロンドン交響楽団と録音、さらに1993年にはベルリン・フィルと録音しています。その時点ではこの「若い農夫の夢」の存在は知らなかったのかもしれませんね。「若い情婦」は存在してたりして。 CD Artwork © SONY BMG Music Entertainment |

||||||

演奏しているのは、1989年に設立されたルクセンブルクのスーパーオケ、「ソリスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルク(SEL)」です。創設以来指揮をしていたジャック・マルティン・ヘンドラーの後任として、現在はクリストフ・ケーニッヒが首席指揮者と音楽監督を務めています。ここには世界中のオーケストラのコンサートマスターを始め数多くの名手が参加しており、ヨーロッパの多くのオーケストラで首席奏者を歴任された日本人の渡辺克也さんも首席オーボエ奏者を務めています。 指揮者ケーニッヒは1968年にドレスデンに生まれ、ドレスデン音楽大学で指揮法などを学びます。2003年にマルモ交響楽団の首席指揮者に就任した後にいくつかのオーケストラを経て、2010年から現在のポストに就いています。彼のレパートリーは古典から現代曲まで幅広く、さらにオペラの分野での活躍も目覚ましいものがあります。 ベートーヴェンが生まれる少し前、1763年に誕生したメユールは、フランスのオペラ作曲家として活躍しましたが、それ以外のジャンルでも多くの作品を残し、交響曲は完成された4曲の他に、未完の1曲があります。 ここで演奏されている「交響曲第1番は」1808年に作られ、翌年に出版されています。アレグロ・アンダンテ・メヌエット・フィナーレという標準的な4つの楽章から出来ているト短調の曲です。 第1楽章は、そんな短調の憂いを込めた、しかし躍動感もある第1主題で始まります。それに対して、第2主題は伸びやかで爽やかな感じ、この2つのテーマの対比がまず印象的です。 第2楽章は、変奏曲になっています。かなり技巧的な変奏では、アグレッシブに迫ってくるものがあります。それほど緩徐楽章という感じがしないのは、この演奏のせいなのでしょうか。 第3楽章は、弦楽器だけのピチカートで始まるかわいらしいメヌエット、チャイコフスキーの「交響曲第4番」の第3楽章みたいですね。間に挟まるトリオでは、木管楽器の細かいスケールの絡まったアンサンブルがスリリングです。このオーケストラの木管セクションの超絶技巧が冴えわたります。 そして、フィナーレで執拗に聴こえてくるのは、まさにベートーヴェンの同じ短調の「交響曲第5番」の第1楽章のテーマ、「ン・タ・タ・タ・ター」ではありませんか。この曲をメンデルスゾーンが指揮をしたライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏で初めて聴いたシューマンも、同じことを感じたのだそうです。ベートーヴェンのこの交響曲が作られたのも同じ1808年、出版されたのも翌年というのも、不思議な偶然、いや、もしかしたら何らかの関連性があったのでしょうか。 カップリングはそのベートーヴェンの「交響曲第3番」。当初はナポレオンに献呈するために作られたというのは、よく知られた話です。そのために「英雄」などという大仰なタイトルで呼ばれていますが、ここでのSELの演奏は、そんな名前から受ける先入観を、気持ちよく裏切るものでした。 第1楽章などには、そんな重厚さとは無縁の爽やかさがあふれていて、とても気持ち良く聴くことが出来ます。オーケストラのアンサンブルも、きっちり合わせるというのではなく、お互いに聴きあいながら自由に自分のパートを主張している様子がはっきり分かります。第2楽章のオーボエ・ソロは渡辺さんが吹いているのでしょうか。たっぷりと歌いこんで朗々と響き渡るオーボエは、とても魅力的です。第3楽章のホルンのトリオの前でポーズが入ったのには驚きました。 ちょっとバランスの悪いライブ録音なので、終楽章のフルート・ソロはあまり目立ちません。 CD Artwork © Rubicon Classics Ltd. |

||||||

コッコネンは、この世代の多くの作曲家のように、「新古典主義」から始まって「12音」の波に揉まれたのち、「ネオ・ロマンティック」の路線に乗る、という、ありがちな作風の変遷を経ることになります。 とは言っても、コッコネンの場合、どっぷりとその「ネオ・ロマンティック」とやらに浸かっているわけではないことは、この「レクイエム」を聴けば感じることが出来ます。 「レクイエム」は、親友の指揮者ウルフ・ソダーブロムの勧めによって構想を練り始めた「ミサ曲」が母体となっています。しかし、その作曲が遅々として進まない中、1979年に彼の最初の妻のマイヤが亡くなってしまいました。そこでコッコネンは、ミサ曲ではなく、彼女に捧げる「レクイエム」を作ることを宣言します。 ところが、もうすでに初演の手配も始まっているというのに、彼は亡き妻のために何を作っていいか分からなくなってしまうような極度のスランプに陥ってしまいました。それを救ったのが、後に彼の2度目の妻となる女性の励ましだったというのは、なんとも皮肉な話です。 それでも1980年の秋ごろからは、少しずつ出来上がってきた楽譜を使っての合唱のリハーサルも始まり、1981年9月17日にソダーブロムの指揮で初演を迎えることになりました。オーケストラはヘルシンキ・フィル、合唱はアカデミック・コラール・ソサエティです。 今回の録音では、オーケストラのパートをオルガン用に編曲した、ヨウコ・リンヤマ(男性です!)によるリダクション版で演奏されています。 「レクイエム」は、演奏時間が36分という、たとえばフォーレの作品のような適度な長さを持っています。それは、テキストがほぼフォーレと同じサイズで、他の作曲家の作品では必ず入っている長大な「Sequentia(Dies irae)」がカットされているためです。ただ、フォーレと違うのは、「Libera me」が入っておらず、普通はあまり使われることのない「Tractus」が使われているのと、「Requiem aeteruam」の後半が、これも普通は使われない「Graduale」の後半に置き換わっている点です。曲順も、「In paradisum」の後に、「Lux aeterna」が入り、全体の締めくくりとなっています。 ソリストも、やはりフォーレと同じようにソプラノとバリトンの2人が参加しています。ただ、彼らはあまり「ソロ」の形で歌うことはなく、合唱と一緒になって登場する場面が多くなっているのも、一つの特徴でしょう。 ですから、曲の冒頭で不安げで瞑想的なオルガンの前奏に続いていきなり合唱がバリトン・ソロと一緒に現れた時には、ちょっと戸惑ってしまいました。それは、そのバリトンがあまりに合唱とは相いれない歌い方だったからです。実際には、ソロと合唱との呼び交わし、というシーンなのでしょうが、ソリストはとても熱く歌っているのに、合唱がなんとも醒めているのですね。しばらく聴いていると、それはこの合唱団の資質なのではないかと思えるようになってきます。はっきり言って技術的に未熟なために、的確な表現が出来ないようなのですね。 ですから、作品自体はとても興味深いものなのですが、その真の姿がまるで表現できていないもどかしさが、最後まで付いて回ります。後半の「Agnus Dei」以降などは本当に美しい音楽ですし、最後の「Lux aeterna」のエンディングで、合唱だけがホ長調の和音で「lux」と歌うところは感動的ですらあるのに、残念です。 余白に4曲のオルガン・ソロの作品が演奏されています。これが、コッコネンが作ったすべてのオルガンのための作品です。これらも、程よく刺激的な和声の中で、確かな安らぎが与えられる秀作です。「レクイエム」と同じ時期に作られた「Iuxta crucem」の、オルガンらしからぬppには惹かれます。 CD Artwork © Toccata Classics |

||||||

リヒターがマンハイムの宮廷に仕えていたのは1747年から1769年までです。マンハイムでは、毎年聖金曜日の礼拝の後に、イタリア語の受難オラトリオが演奏される習慣があり、1748年4月12日の聖金曜日には、このリヒターの作品が演奏されました。 リヒターの交響曲や室内楽曲は多くの作品が知られていますが、宗教曲に関しては未だにその全貌は明らかになってはいないようです。この作品もこれまでに録音されたことはなく、今回が世界で初めとなります。 ここで演奏しているロマン・ヴァーレク指揮のチェコ・バロック・アンサンブル・オーケストラは、以前もこちらで同じリヒターの「レクイエム」で世界初録音を行っていました。もちろんレーベルも今回と同じチェコのSUPRAPHONですから、「母国」の作曲家の知られざる作品を紹介したいという熱意のあらわれなのでしょうね。 「レクイエム」の方は、作られたのは作曲家の晩年、ストラスブールの教会の楽長時代のもので、演奏時間は30分程度のコンパクトなものだったのですが、今回の「我らが救い主イエスキリストの降架」というタイトルのオラトリオは全体が2部からできていて、正味の演奏時間はほぼ2時間という大作です。 テキストは、そもそもはウィーンの宮廷に仕えていたイタリア人の台本作家、詩人のジョヴァンニ・クラウディオ・パスクィーニが、1728年にヨハン・ヨーゼフ・フックスのオラトリオのために書いたものです。この台本は、彼がドレスデンの宮廷に移った1744年にヨハン・アドルフ・ハッセのために大幅に改訂され、その改訂稿がこのリヒターの作品のテキストの元となっています。 「降架」というのはトイレではなく(それは「後架」)、磔刑にあったキリストを十字架から降ろすことです。このオラトリオの登場人物は実際にその「降架」を行ったとされるアリマタヤのヨセフとニコデモ、十字架をここまで運んだキレネのシモン、それに福音書でおなじみの聖ヨハネと、キリストのカノジョ、マリア・マグダレーナの5人です。 彼らは、レシタティーヴォ・セッコでキリストが処刑された模様やこれまでの出来事を語り合い、それぞれが2回ずつ(シモンだけは1回だけ)長大なダ・カーポ・アリアを歌います。合唱第1部の最初と最後、そして第2部の最後の3回しか登場しません。そして、曲全体の頭には、3つの楽章から成る「シンフォニア」が演奏されます。 ハ短調で始まるそのシンフォニア、最初の楽章こそ重々しい響きの深刻さがありますが、次第にごく普通の「交響曲」(もちろん、当時のシンプルなスタイルの)のように聴こえてきます。そうなると、なんだか「キリストの受難」とはかけ離れた音楽のように感じられてしまうのですが。 アリアになると、そんな傾向はさらに強まります。ほとんどの曲が、いとも軽やかなイントロに乗って華麗に装飾を付けて歌われますし、時にはカデンツァなども披露されていますから、かなりシリアスな歌詞の内容とは何とも相いれられないのですね。 こういう作品を聴くと、もしかしたら、彼が修得した音楽様式は、そもそもそのような深刻な情感を時代を超えて普遍的に表現できるようなものではなかったのでは、という思いを抱いてしまいます。この頃はまだ存命だったバッハの受難曲では、決してそんなことを思ったりはしませんけどね。 ここでヨハネを歌っているフィリップ・マスマンというカウンターテナーは、とても素晴らしいですね。この方はお医者さんなんですって。 CD Artwork © SUPRAPHONE a.s. |

||||||

「好きだ」というのは、最初に聴いたのがかなり昔だった、ということです。その頃はまだピリオド楽器の録音などはありませんから、ほとんどモダン楽器で演奏されたものばかり聴いていたので、そういう様式が刷り込まれています。ですから、今回のようなピリオド楽器による演奏だと、少し戸惑いが生まれてしまいます。 第1曲目の合唱が、まさにそんな感じでした。合唱が少なめなので、何か薄っぺらなサウンドに感じられてしまいます。それだけではなく、いつもこの曲を聴く時にはあってほしいと思っている切迫感というか、ウキウキするような感じが全く伝わってこないのには、ちょっとがっかりです。 アリアに進んでいくと、そのような不満は消えてしまいます。フェーブスのアリアでは、ダ・カーポで繰り返す時の前奏が、最初とはちょっと表情を変えられているので一瞬ハッとしますが、なかなかセンスの良いやり方ですね。モダン楽器の人たちはこんなことは絶対にやりません。常連のクリスティアン・イムラーは、ちょっとかったるい歌い方ですが、これはあえて退屈さを装って次のパンのアリアとの対比を出そうとしているのでしょう。ですから、パン役のドミニク・ヴェルナーも、ことさら粗野な振る舞いを前面に出すような歌い方に徹しているようでしたね。 そして、フェーブスを援護するトモルスを歌っているのは、日本勢の中嶋さんです。ちょっと周りの強者と比べると声が平坦かな、という気がしますし、ドイツ語のディクションにはかなりのハンデがあるのではないでしょうか。しかし、オブリガートのオーボエ・ダモーレも日本人の三宮正満さんですが、こちらはまるでソプラノ・サックスのようなぶっ飛んだ音色で存在感を誇示しています。 フルート2本の華やかなオブリガートが素敵なメルクリウスのアリアは、トラヴェルソで演奏されると煌めくような軽やかさが出てきます。悔しいけれど、これはモダン・フルートでは絶対に出せない味ですね。ただ、歌っているロビン・ブレイズはちょっと時代遅れ(変な言い方ですが)のような歌い方で、今だったらもっとふさわしいカウンター・テナーはいくらでもいるのに、という気がしてしまいます。 カップリングは、「さあ、晴れやかなトランペットの高らかな音よBWV207a」です。シュミーダー番号を見れば分かる通り、これはBWV207の「鳴り交わす絃の相和せる競いよ」の「パロディ」です。つまり、元々は大学教授に就任した人のお祝いのために作られたものを、後にザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世(ポーランド王アウグスト3世)の命名記念日のお祝いのために作り変えたものです。 さらに、そのBWV207そのものが、最初の合唱ではさらに前に作られた「ブランデンブルク協奏曲第1番」の第3楽章をそのまま使っています。もう1か所、ソプラノのジョアン・ランとバスのヴェルナーとのデュエットがとってもかわいい5曲目のデュエットが終わるといきなり聴こえてくる「リトルネッロ」も、同じ協奏曲の第4楽章の第2トリオですね。 いずれの曲もおめでたい席で演奏されたものですから、トランペットが大活躍で華やかに盛り上げます。彼らのいつもの録音会場、神戸松蔭女子学院大学チャペルで録音セッションが持たれたのは2016年の9月でしたが、このために来日した第1トランペットのジャン=フランソワ・マドゥフは、仙台まで足を延ばしてレクチャーコンサートを行っていましたね。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

この曲が初演され、歴史に残るスキャンダルとなったのは1913年のことですが、その前の年に作曲者はピアノ連弾のためのリダクション・スコアを作り、彼とドビュッシーの2人によってごく内輪の仲間のために演奏しています。ですから、この曲が最初に音になったのは、オーケストラではなくそのピアノ連弾版だったのですね。 この楽譜は1913年に出版されます(現在ではBoosey & Hawksから、1947年に改訂された楽譜が入手できます)が、それはあくまでバレエの練習などに使うようなものという認識でしたから、作曲者はそもそもコンサートでの演奏などは念頭になかったのでしょう。実際、マイケル・ティスソン・トーマスとラルフ・グリアソンによる「世界初演」が、1967年11月6日にロサンゼルスで行われるまで、誰もそんなことをしようとは思っていませんでした。 そして1972年には、その二人によって初めて録音されたLPがリリースされています。それは、かつてはこちらのCDとして入手できました。余談ですが、1968年にはタングルウッド音楽祭で、MTTは高橋悠治とこの編曲を演奏しています。しかし、録音の時に選んだ相手は悠治ではなく、初演の時のグリアソンでした。 いずれにしても、これを皮切りに多くのピアノ・デュオのチームがこの「連弾版『春の祭典』」を「堂々と」演奏するようになりました。さらには、ファジル・サイのように多重録音によって「一人で」演奏する人まで現れます(1999年の録音)。もっとも、サイの場合は音を増やしたりところどころで「プリペアリング」を行ったりしていますから、ストラヴィンスキーの楽譜を大幅に「イジル」という演奏でした。 ただ、ストラヴィンスキーが行ったのはあくまで「連弾用」のリダクションでしたから、それを「2台ピアノ」で演奏する時にはある程度音を加えることは可能です。 今回の最新録音で演奏しているのはマルク=アンドレ・アムランとレイフ・オヴェ・アンスネスという、いずれ劣らぬヴィルトゥオーゾの二人です。彼らももちろんこの楽譜を2台ピアノで演奏しているのでしょうが、少し手を加えている箇所はあります。  CDには何のクレジットもないので、二人がどちらのパートを弾いているのかは全く分かりません。ただ、「春の祭典」では左チャンネルから「プリモ」のパートが聴こえてきます。ブックレットの写真では向かって左のピアノにアンスネスが座っているので、彼が「プリモ」なのでしょうか。 演奏は胸のすくような颯爽たるものでした。さらに録音がとても豊かな響きに仕上がっているので、まるでオーケストラを聴いているような壮大さを感じることが出来ます。 カップリングは、全てストラヴィンスキーの作品で、新古典主義のスタイルの「2台のピアノのための協奏曲」と、「マドリード」、「タンゴ」、「サーカス・ポルカ」という3曲の小品です。それぞれに、絶妙のアンサンブルと洒脱さが魅力的です。 この録音が行われたのは、2017年の4月初め、そのあとこの二人はこれらの曲にドビュッシーの「白と黒で」とモーツァルトの「ラルゲットとアレグロ」を加えたプログラムで、アメリカやヨーロッパを回る大規模なツアーを敢行します。最後の3曲はアンコールとして演奏されました。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

今回のSACD(+BD-A)には、2016年1月9日と10日に行われたドビュッシーの歌劇「ペレアスとメリザンド」のコンサート形式の上演の模様が収められています。このコンサートは、その直前1月5日に亡くなったピエール・ブーレーズに捧げられていたということです。 コンサートとは言っても、ここではベルリン・フィルとの「マタイ」や「ヨハネ」と同じく、ピーター・セラーズが演出を担当していました。ラトルはベルリン・フィルと2015年12月に、やはりセラーズの演出で同じ作品をほぼ同じソリストたちと演奏していたのですね。二股、というやつでしょうか。いや、たまたまでしょう。 19世紀と20世紀をちょうどまたぐ形で作曲されたこのオペラは、あらゆる面でそれまでのオペラの概念を覆すものでした。台本には「青い鳥」で有名なメーテルランクの戯曲がほぼそのまま使われていますから、それらは基本的に「お芝居のセリフ」です。ですから、そこからは「アリア」のようなものを作り出すのは困難ですから、歌手たちが歌うものは限りなく「セリフ」に近づきます。考えてみれば、それまでのオペラではアリアが始まるとそこで物語の進行はストップしてしまうのですから、「劇」としてみればそちらの方がかなり不自然なものなのでしょうが(ミュージカルなどは、まさにそのような「お約束」の上に成り立っています)、やはり当時の人は戸惑ったことでしょうね。 その代わりにドビュッシーが目指したのは、音楽自体で物語を進めるという手法でした。彼のオーケストラのパートは、そんな平坦な「言葉」のバックで、とても雄弁に「物語」を伝えてくれているのです。あるいは、「言葉」では伝えきれない情感までも、きっちりと「音楽」が伝えていると感じられるところもたくさん見つかるはずです。たとえば、ペレアスとメリザンドが愛を確かめ合う第4幕第4場などは、「トリスタン」の第2幕第2場にも相当する道ならぬ恋の高まりの場面なのですが、ワーグナーのようにストレートに燃え上がる情念はドビュッシーのオーケストラからは決して味わうことはできません。そこにあるのは、背徳の影を落とした、突き刺さるように繊細な和声とオーケストレーションなのです。 そんな音楽の中では、歌手たちにはオーケストラの細やかな情感に決して逆らわない表現が求められるはずです。その上に、フランス語のエスプリが存分に込められていれば申し分ありません。そういう意味では、ペレアスのゲルハーエルは合格、メリザンドのコジェナーは不合格です。 このオペラでは、合唱の出番もあります。でも、彼らは第1幕第3場の途中でほんの数回オフ・ステージで「ヘイホー!」という水夫の叫び声を発するだけです。SACDやBD-Aのサラウンド・モードで聴いてみるとその声が後ろから聴こえてきますから、ここでは客席で歌っていたのでしょう。 SACD, BD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

このCDは、2016年9月16日にミュールハウゼンの聖マリア教会で行われたコンサートのライブ録音です。2枚のCDに当日の演奏が全て収録されています。まずレーガーの「レクイエム」、続いてその教会のオルガンによってレーガーとブラームスのコラール前奏曲が演奏された後、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」というプログラミングです。 このコンサートの主役は、ウクライナから参加した「ウクライナ国立合唱団『ドゥムカ』」です。その発端は2013年にこの合唱団がドイツのミュールハウゼンとメルゼブルクでラフマニノフの「晩祷」を演奏した時に、オルガニストのデニー・ヴィルケがそれを聴いたことでした。この合唱団の演奏にいたく感動したヴィルケは、彼らと共演したい旨を申し入れ、2014年にキエフでマルセル・デュプレの「フランスの受難」という、4人のソリストと混声合唱とオルガンによる1時間を超える長大なオラトリオを演奏することになります。 その後もヴィルケとこの合唱団との交流は続き、ウクライナ、ドイツの両国で様々なコンサートを実現させてきました。そこに、ヴィルケがキエフで行った自身のコンサートの時に知り合ったドイツ人のオルガニストで指揮者、ミヒャエル・シェーンハイトとの共演も加わり、2015年にはウクライナで、シェーンハイトがこの合唱団とウクライナ国立管弦楽団を指揮したブラームスの「ドイツ・レクイエム」のコンサートが開催されます。 そして、このコンサートをドイツでも実現したいということで2016年に開催されたのが、このCDに収録されているコンサートなのです。 このコンサートでは、さらに注目すべきポイントが加わります。ここで演奏に加わっているのが、シェーンハイトが1998年に、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーや、フリーランスの音楽家を集めて設立した「メルゼブルガー・ホーフムジーク」というピリオド・オーケストラなのですが、彼らはレーガーやブラームスの時代の楽器を使って演奏しているのです。具体的には、フルートなどはテオバルト・ベームが現在の形の楽器を作る前に制作していた円錐管(現在は円柱管)の楽器のコピーが使われています。もちろん、弦楽器はガット弦です。 最初の曲、レーガーの「レクイエム」は初めて聴く曲です。ほんの15分ほどで終わってしまう小品ですが、起伏に富んでなかなか魅力的な作品ですね。オーケストラの渋い響きに乗って出てくるアルトのソロで、まず敬虔な思いにさせられます。そこに合唱が加わると、それはオーケストラの渋さと見事にマッチした音色であることに驚かされます。音楽はその後嵐の描写に変わって盛り上がるのですが、そこでもその渋さは貫き通されています。 そして、ヴィルケのオルガン・ソロに続いて、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」が始まります。ここでも、合唱の渋さは変わりません。冒頭の「Selig」のなんという静謐。これを聴いただけで、この演奏がとてつもない深みを持っていることが予感できてしまいます。 その予感通り、これは恐ろしいまでに心の琴線に触れるものでした。お金には代えられません(それは「金銭」)。ハープやフルートといった、普段は華やかさを演出する楽器が、きっちりと愁いのある音色を提供している中で、この合唱団が放ついぶし銀のようなオーラ。これはまさにこの作品の神髄に接することが出来る演奏とは言えないでしょうか。 CD Artwork © QUERSTAND |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |