|

|

|

|

![]()

レリオ・ガガ。.... 佐久間學

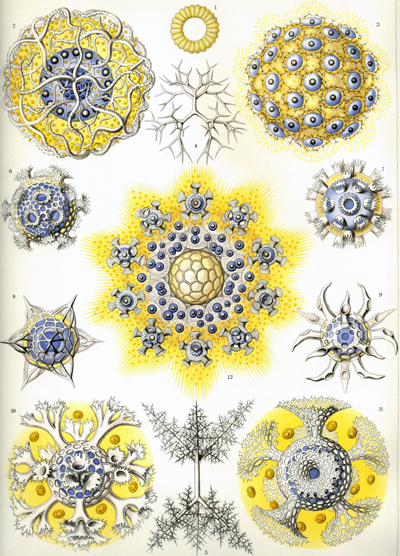

このグループの名前は、このようなフランス風のネーミングになっています。最初、それこそフランス語として「ミュゾー・トリオ」と読むのだと思ったら、なんとこれはニホンゴだというのですから、驚いてしまいます。「Museaux」は「ムソー」と読ませて、「苔寺」として有名な西芳寺の庭園などを設計したことで知られる鎌倉・室町時代の禅僧、夢窓礎石を意味するのだそうです。そういえば、武満にも「夢窓」という1985年に作られたオーケストラ作品がありましたね。その作品の英語表記は「Dream/Window」、ですから、「Museaux」にも「夢」と「窓」という意味までもが込められているのでしょう。かなり苦しいこじつけ、それならもっとわかりやすく「Musoh」ぐらいにしておけばいいのに。 まあ、気持ちだけはしっかり汲ませていただくとして、まずその武満のタイトル曲を聴いてみると、フルートのとても澄んだ音色に魅了されてしまいます。それは、まさに「禅寺」とか「水墨画」からイメージされそうなモノクロームの世界へと誘い込まれるようなフルートでした。よくある勘違いは、このパートに日本の楽器、尺八に似せた音色と奏法を期待するというやり方ですが、それはフルートと尺八の双方に失礼なこと、このような、あくまで西洋音楽のアプローチで武満の世界を表現する方がどれほど彼の本質に迫れることでしょう。 続くドビュッシーの「トリオ」にも、カールソンは同じようなクリアな音色と抑揚の少ないエクスプレッションで挑んでいます。それは確かに武満とのつながりをもろに感じられるような表現には仕上がってはいるのですが、ドビュッシーとしてはもう少し「艶」のようなものが欲しい気がしないでもありません。 これだけではアルバムとしては時間が短いので、もう1曲のカップリングが用意されています。それが、彼らが1970年生まれのアメリカの作曲家、カリム・アル=ザンドに委嘱した「Studies in Nature」という作品です。これは、19世紀末のドイツの生物学者エルンスト・ヘッケルが1904年に出版した「Kunstformen der Natur」(英語訳が「Art Forms in Nature」、日本では「生物の驚異的な形」というタイトルで出版されています)という、様々な珍しい生物の100枚の彩色画を集めた画集にインスパイアされて作られたものです。これらのイラストには、単なる生物の標本画を超えた、芸術としての完成度が見られます。この本の中から選ばれたのが、「ウミユリ」と「放散虫」と「クラゲ」、このアルバムのジャケットには、その「放散虫」が使われています。でも、ちょっと気持ち悪いですね。  CD Artwork © Albany Records |

||||||

その年に、恩師マリピエロの計らいでアメリカでの初演が準備されましたが、結局それは実現する事はなく、アメリカに渡った楽譜のコピーは、そのまま図書館の書庫の中で眠り続けてしまうのです。 ほどなくしてマデルナは当時の最先端の「現代作曲技法」と出会ってしまい、もはや過去の技法で作られたこの作品には何の愛着も持てなくなってしまいます。おかげで、この美しい作品が初演されるまでには完成してから63年もかかってしまいました。 その「初演」を企てたのは、マデルナと同郷のヴェネツィア出身の音楽学者、ヴェニエロ・リッツァルディという人。彼は2009年にこの曲を出版するとともに、同じ年の11月にはヴェネツィアのフェニーチェ劇場でこの曲を初めて音にしたのでした。今回の録音は、2013年というマデルナの没後40周年にあたって、9月19日にドイツで行われたコンサートをライブ録音したものです。 曲は、オーソドックスな「レクイエム」の典礼文のあとに、ヴェルディやフォーレの作品にも用いられている「Libera me」が加わるというテキストで、4人のソリストと混声合唱、そして、ピアノが大活躍するオーケストラが加わります。「Dies irae」までの第1部とそれ以降の第2部は、それぞれ切れ目なく演奏されます。 冒頭の「Requiem」がア・カペラの合唱で始まることで、この曲での合唱の重要性が分かります。まるでヴェルディの「レクイエム」のようなピアニシモで始まった合唱は、しかし、かなり古風なポリフォニーの形をとっていました。さらに、その中には明らかにグレゴリオ聖歌からの引用も認められます。確かに、これはのちのマデルナの作風とは相容れないものだったのかもしれません。その結果、もはやこれを「無かったことにしたい」と思ったのも、「現代音楽」の作曲家としてはとても分かりやすい毅然とした態度だったのではないでしょうか。全く逆の思考パターンを見せている某〇ンデレツキのような日和見主義とは正反対の生き方です。 「Requiem」の最後、「ad te omnis caro veniet」の部分になって、やっと楽器が入ってきます。それはヴァイオリンソロとピアノというとてもメランコリックなものでした(ここでトラックが変わっているのは、マスタリングのミス)。本格的にオーケストラが加わるのは「Kyrie」になってからですが、そこではピアノとティンパニのパルスが異様に目立つという、まるでカール・オルフのような分かりやすい様相も見せています。 そして、「Dies irae」の途中の「Quid sum miser tunc dicturus?」になって、やっとソリストの登場です。合唱の中から一条の光のように出現するそのテノールは、やはりヴェルディの作品のような印象が与えられるものでした。「Ricordare」になると、今度はバスのソロが、抑揚の少ない、まさにプレーン・チャントに酷似したモノローグを歌います。これを導き出すヴァイオリンのソロは、ほとんどアルヴォ・ペルトの世界です。 第2部では、ソリストにソプラノとアルトも加わり、華やかなテイストが増します。「Lux aeterna」で、まるで木魚のような打楽器をバックに合唱がシュプレッヒ・ゲザンクを披露するあたりは、やはり彼のこの先を予見させるものなのでしょうか。 皮肉にも、マデルナが亡くなってしばらくすると、彼が切り捨てた音楽が「現代音楽」の主流になってしまいました。そんな時代に甦ったこの作品を聴くというのは、まさに「現代音楽」のパラドックスを体験することにほかなりません。これを聴けば健康になれる?(それは「デトックス」) CD Artwork © Deutschlandradio, Capriccio |

||||||

もちろん、そんな「浮気」はしていても、今のところの「本妻」であるベルリン・フィルとのコンビが最強の市場価値を持っていることに変わりはありません。来年5月に来日するこのコンビのベートーヴェン・ツィクルスは、5日目の「第9」のS席が45,000円ですって(その他の日は42,000円)。なんか完全に金銭感覚が麻痺しているとしかおもえません。 それはともかく、ラトルとバイエルン放響との「放蕩」は、つい最近、2010年から始まっていたのだそうです。その時の演目が、この前のロンドン響との「楽園とペリ」だったというのですから、驚きです。こういうのも「二股」と言うのでしょうか。 今回のプログラムは、ワーグナーの「ラインの黄金」です。今年の4月24日と25日にヘルクレス・ザールで行われたコンサート形式の上演のライブ録音です。ただ、ラトルと言えば、コンサート指揮者というイメージが強く、オペラを指揮するのはちょっと畑違いなように思われることが多いのではないでしょうか。事実、彼の今までのキャリアの中ではベルリン・フィルでの前任者(カラヤン、アバド)や後任者(ペトレンコ)のようなオペラハウスの音楽監督のようなポストはありませんから、そんな印象をもたれるのは当然のことです。 とは言っても、ラトルのオペラの経験は決して少ないわけではなく、1977年のグラインドボーン音楽祭へのデビュー以来、ウィーン国立歌劇場、ベルリン国立歌劇場、さらにはニューヨークのMETにも出演していますし、ベルリン・フィルとはザルツブルクやバーデン・バーデンでのイースター音楽祭で毎年オペラの上演を手掛けていますから、「実績」には事欠きません。逆に彼の場合は、オペラハウスでのレパートリーとしてルーティンな仕事に埋没するのではない、もっと主体的な必然性を持った新鮮な視線でのオペラを作り上げることが可能なのではないでしょうか。 今回の「ライン」は、その上にコンサート形式という、舞台の演出には作用されない音楽のみでの勝負ですから、なおさらそんな傾向は強まります。この、2時間半の間一度も停まることのない究極の「無限旋律」を持つ音楽に、ラトルはどのように挑んでいたのでしょう。 確かに、これは、オペラというよりはまるで長大な4楽章から成るシンフォニーを聴いているような感じにさせられるような演奏でした。聴きなれたライトモティーフたちは、微妙にアーティキュレーションが変えられて、ドラマのキャラクターというよりは、まさに音楽的な意味での「モティーフ」のように聴こえてきます。クライマックスを形成する金管楽器の咆哮からも、物語のバックを彩る派手さは消え去り、あくまで音楽の流れにふさわしい和声の構成音としての役割が明確に伝わってくる明晰さが感じられます。 そう、ここではオーケストラはピットの中で歌手に奉仕するものではなく、完全に「主役」としてステージに君臨していたのです。歌手たちは、その前を文字通り軽やかに動き回っているにすぎません。ヴォータン役のミヒャエル・フォレの軽い声も、そんな状況に似つかわしいものです。 ラトルは、このコンサートの直後、5月にはウィーン国立歌劇場で「指環」全曲を指揮しています。その時には、ここでアルベリヒを歌っているトーマシュ・コニエツニがヴォータンを歌っていました。このCDでの演奏とはかなり違っていたことでしょうね。 これは、CDであるが故のストレスは全く感じることのできない、素晴らしい録音です。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

ところが、今まではその縦線に交差する形でレーベルのロゴマークがデザインされていたのですが、このCDではなんだかちょっと様子が変わってとてもすっきりしたような気がします。それは、ロゴマークの長さが「短く」なったせいです。以前は左のように「SWR>>music」というロゴの後に「hänssler CLASSICS」という黄色のバックグラウンドに囲まれたロゴがあったものが、これにはなくなっているのです。つまり、レーベルから「ヘンスラー」という文字が消えているのですよ。これは変すらあ。  レーベルの持ち主が変わっても、クリードたちの斬新な企画に変わりはありません。今回も「合唱大国」と言われているイギリスの作曲家の中でも、例えばジョン・ラッターとかボブ・チルコットといったいかにもなチョイスは慎重に避けた上での、とても魅力的なラインナップを揃えてきました。 最後に収められているのが、かつてのイギリス音楽界の重鎮ベンジャミン・ブリテンの「聖と俗」という、中世のテキストを素材にして作られ未完の遺作となった小粋な小曲集ですが、その「聖」と「俗」という二面性が、この、全曲ア・カペラで歌われているアルバム全体の隠れテーマになっているのではないでしょうか。おそらくそれを意識したのでしょう、時には録音会場を変えてまで(単なる偶然なのかもしれませんが)、そのキャラクターを強調しているのでは、という気がしてなりません。 その「聖」の面が強調されているのが、ジェームズ・マクミランとジョン・タヴナーです。この二人の作品だけは、放送局のスタジオではなく、残響の豊かな教会で録音されています。マクミランの「アレルヤ」は、13声部の合唱がひたすら「アレルヤ」というテキストだけで、まるでタリスの40声部のモテット「Spem in alium」のような壮大な世界を築き上げるという作品です。そしてタヴナーの「シューオン賛歌」は、イスラムのスーフィズムや聖書の「雅歌」などからの引用も加えて、怪しく迫ります。こちらも、最後のクラスターと教会の残響がその怪しさをさらに際立たせます。 「俗」のサイドからは、ピーター・マックスウェル・デイヴィースの「Corpus Christi with Cat and Dog」というシュールなタイトルの、テキストの面白さでは群を抜く、まさに「ごった煮」といった感じの作品と、ジョナサン・ハーヴェイの「How could the soul not take flight」という、こちらは音楽的な面白さ(擬音、グリッサンド・・・)をとことん追求した作品が、言葉と音の明晰さを生かしたスタジオ録音で聴かせます。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

テキストの内容は、罪を犯して楽園(天国)を追放されてしまった一人のペリが、また楽園に戻るために必要な捧げものを求めてインドやエジプトをさまよって数々の出来事に遭遇し、その時に得たものを捧げものとして持ち帰るもそれは2度も拒絶され、3度目にして晴れて楽園への扉が開かれるというものです。当時大人気を博したトーマス・ムーアの異国情緒あふれる叙事詩「ララ・ルーク」を元に、シューマン自身も関わって作られた台本が用いられています。 1843年、シューマンがまだ30歳前半のころに作られた、この多くのソリストと合唱を伴う世俗オラトリオは、シューマン自身の言葉によれば「まったく新しいジャンルの作品」というべきものでした。全体は3つの部分に分かれていますが、それらはまるで3幕のオペラのようにレシタティーヴォ(もはや「シェーナ」というべきでしょうか)とアリア、重唱、そして合唱が混然一体となって進行するという、当時としては極めて斬新な形を持っていたのです。同じころには、あのワーグナーでさえ従来の「番号オペラ」の形を踏襲した「オランダ人」までしか完成させていなかったことを思うと、これは途方もないことなのではないでしょうか。事実、今回の指揮者ラトルは、「この曲にはワーグナーも嫉妬したはずだ」と語っているそうですからね。 ご存知のように2017/18年のシーズンを最後にベルリン・フィルのシェフを退任するサイモン・ラトルは、そのシーズンからロンドン交響楽団の音楽監督にも就任することがすでに決まっています。それに先駆けて、2015年の1月にロンドンで録音されたのが、このアルバムです。ラトルは2009年にもベルリン・フィルとこの作品を定期演奏会で取り上げています。その時の合唱団はベルリン放送合唱団ですが、その合唱指揮を務めているサイモン・ハルジーは、今回のロンドン・シンフォニー・コーラスの合唱指揮者でもあるというのも、何かの縁でしょうか。そういえば、ソリストもほとんどはこの2009年のメンバーが参加しているのだそうです。 ベルリン・フィルのバージョンは、例の「デジタル・コンサートホール」のアーカイヴで映像を見ることが出来るはずですが、このフォーマットではネット配信用の圧縮音源が使われていますから、音はそんなに良くありません。そこへ行くと、今回のものは、最近のこのレーベルのやり方である、SACDとBD-Aが同梱されているというパターンですから、音に関しては間違いなくベルリン・フィルのものを凌駕しているはずです。録音のフォーマットでは、今までは単に「DSD」だったものが「DSD 128fs」という書き方に変わっています。あまり見慣れない表記ですが、これはCDの128倍のサンプリング周波数、つまり、44.1kHz×128=5,644.8kHz(5.6MHz)という、SACDの2倍の周波数を持つ規格のことです。通常、SACDの音は24bit/96kHzのPCMと同等だと言われていますから、こうなってくると、24bit/192kHzのBD-Aとを比べたときの音の差は歴然としています。 そんな素晴らしい音で聴くロンドン交響楽団は、ラトルの指揮のもとでとても柔軟な演奏を繰り広げています。この組み合わせの演奏が、これからはこんなハイレベルの音で聴けるようになるのですね。とても楽しみです。あのバカ高いベルリン・フィル・メディアのBD-Aでも24/96ですからね。 SACD & BD-A © London Symphony Orchestra |

||||||

「ひばり」は、ジャンヌ・ダルクを主人公にして1953年に作られたジャン・アヌイの同名の戯曲を、1955年にリリアン・ヘルマンが英訳したものへの付随音楽として作られました。彼女は「キャンディード」というしょうもないミュージカルで脚本を担当していたため、その縁でバーンスタインに作曲を依頼したのです。これはブロードウェイで229回も上演されたのだそうです。 ここでバーンスタインが用意した音楽には、フランス語によるフランスのシャンソンや俗謡からの引用と、ミサとレクイエムの通常文からのラテン語のテキストによるものの2種類があります。そのシャンソンは有名なクロード・ル・ジュヌの「Revecy denir du printans(また春が来た)」という軽やかな曲ですが、この中に登場する「ヘミオレ」のリズムはバーンスタインのお気に入りだったようで、同じころに作られた「ウェストサイド・ストーリー」の中の「アメリカ」というナンバーにも使われていますね。 出版されている楽譜は音楽の部分だけをさらに編曲したものですが、ここでオールソップが演奏しているのは、彼女自身もかかわって校訂した、オリジナルのセリフの一部がナレーターによって朗読されるバージョンです。さらに、音楽も本来劇場で上演される時のような形に戻っています。 1988年に彼は弟子のジョージ・スティールとともに、ロバート・ショーがアトランタ交響楽団の音楽監督を退任するときの記念コンサートのために、「ミサ・ブレヴィス」を、「ひばり」の素材を使って再構築します。 「元ネタ」には、「ミサ」には必要のない「レクイエム」のテキストを使ったテキストもありましたから、それは「ミサ」の「Kyrie」に転生されています。その他は、ほとんどそのまま「ミサ」として生まれ変わっています。ただ、「ミサ」では最後の「Agnus Dei」の楽章にもう一つ、後半のテキストも含めた「Dona nobis pacem」が加わっています。そこに転用されていたのは元ネタの「Revecy denir du printans」に由来する部分、このために、敬虔ぶっていたこの作品は、瞬時に世俗的なものに変われます。 メインの「カディッシュ」は、一応「交響曲第3番」ということにはなっていますが、もはや古典的な意味での「交響曲」の形からは大きく逸脱したフォルムを持っています。こちらも、ナレーターが大きな役割を持っていて、バーンスタイン自身が書いたテキストを読み上げることによって音楽をつなぐという、演劇的な要素が加わったものです。「カディッシュ」というのは、梅酒のことではなく(それは「果実酒」)、アラム語とヘブライ語が混在したテキストによって、死者を悼むために唱えられる祈りのことです。バーンスタインは、このテキストに様々なテイストを持つ音楽を付けました。特に、真ん中の部分でソプラノのソロによって歌われるものは、とてもリリカルで癒しを与えられるものです。 この「交響曲」は、そもそもは1955年にボストン交響楽団の創立75記念にと委嘱されたものですが、このころ多忙を極めていたバーンスタインがこの曲を完成させたのは1963年のことでした。そして、折しも凶弾に倒れたジョン・F・ケネディへの「レクイエム」として、献呈されたのです。その後、1977年には作曲家自身によってナレーションの部分が大幅に改訂され、さらに2003年にも彼の娘のジェイミー・バーンスタインによる新たなテキストが提案されていましたが、このCDではオールソップは改訂前のテキストに戻して演奏しています。 これはある意味、バーンスタインの「改訂」の足跡を明らかにした、興味深いCDです。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

ご存知のとおり、2012年にはこのオーケストラの首席指揮者だったヤンソンスは、現在ではすでに首席指揮者を退任して「名誉指揮者」となっています(2016/17年のシーズンからの首席指揮者はダニエレ・ガッティ)。今年の3月20日には、その功績をたたえる「フェアウェル・コンサート」がコンセルトヘボウで開催され、その感動的なコンサートの模様がNHK-BSで放送されていましたね。しかし、このSACDのブックレットでは、コピーライトが2015年となっているにもかかわらずそのことには全く触れられておらず、プロフィールが2012年の時点でのものになっているのですから、ちょっとお粗末です。 録音は、いつものこのレーベルのものと同じ、とても繊細な雰囲気が漂うものでした。あくまで空間の響きを大切にしてはいるものの、それぞれの楽器は存在感をもってはっきり聴こえてきます。そんな中で合唱はかなりくっきりとした音像が左右一杯に広がっていて、配置が少し面白いことに気づきます。男声が女声の後ろにいるのは普通のことですが、左側にいるソプラノの後ろはベース、右側にいるアルトの後ろはテノールと、男声と女声とで高音と低音がクロスしているのですね。これは、北欧とかエストニアなどの合唱団の場合よく見られる配置なので、このオランダ放送合唱団もそれに倣ったのでしょうか。あるいは、このオーケストラの場合、フルートの後ろにファゴット、オーボエの後ろにクラリネットという他のどのオーケストラとも異なる木管楽器の配置で、やはり前後の列で高音と低音の楽器がクロスしていますから、合唱もそれと同じ並びにしているのかもしれませんね。 そんな合唱、出だしの「Selig」こそ、見事に静謐の限りを尽くしたものだったので期待したのですが、音楽が盛り上がってくるとソプラノだけがえらく雑な歌い方になってくるのがとても気になります。それは、ほかのパートとあまり溶け合わないので、男声は非常にやわらかい響きなのにそれをカバーすることが出来ないのですよね。それと、おそらく指揮者の声でしょうか、合唱とは全く異質な声がかなりはっきりマイクに入っているのが耳障りです。 しかし、そんな異様な唸り声とは裏腹に、ヤンソンスが作り出す全体の音楽はとても柔らかく包容力のあるものでした。それは、ソリストが入ってくる楽章になると、よりはっきりしてきます。バスのフィンレイはこの上なく柔らかい声で威圧的なところは全くありませんから、とても暖かい雰囲気が漂います。そして、ソプラノのキューマイヤーも、歌いだしたときにはちょっときつい感じがしたものの、次第に力の抜けた透き通る声に変わり、まるで天使のような安らぎを振りまくようになってきます。 そうなってくると、少し難のあった合唱もいくらかまとまりが出てきて、いたずらに盛り上がりがちな6曲目あたりでも、常に抑制された声を聴かせてくれるようになりました。終わってみれば、とても大きなものに包み込まれたような幸せな気分に浸ることができましたよ。 SACD Artwork © Koninklijk Concertgebouworkest |

||||||

そうなんですよ。これが録音されたのは1962年、ニューヨーク・フィルの音楽監督として大活躍していたバーンスタインは、「ヤング・ピープルズ・コンサート」にかかわるなど、音楽の啓蒙活動に余念のない頃でしたから、レコードでも嬉々としてこのような解説を行っていたのですね。 ここで彼が語っている「マタイ」の姿は、当時としては画期的な見解だったのではないでしょうか。おそらく「宗教曲」の最高峰として敬われていたこの作品の中に「ドラマ」があると説いていたのですからね。現在でこそ、それはこの曲に対する正統的なアプローチとなっていますが、バーンスタインは当時の音楽状況・時代様式の中で、それをやろうとしていたのですから、今となってはややちぐはぐな感じは否めません。しかし、出来上がったものには確かな熱気が感じられます。 その「熱気」、例えば最後の合唱などは、まさに人間的な熱さを思い切り込めたものになって現れています。遅めのテンポで始まった序奏では、コントラバスが普通の楽器では出せない最低音のCをこれでもかというぐらいの気迫を込めて弾いています。そんな強固なサウンドの中で、合唱もオーケストラも渾身の力をひねり出しているようです。しかし、その最後のアコードでは、なんと「フェイド・アウト」を行っています。この曲、あるいはバッハの永遠性を、これほど如実に表した演出は、この時代だからこそ可能だったのでしょうね。 これをもって、「メンゲルベルクの再来」というような評価を耳にしますが、それはちょっと的外れ。全体的には、バーンスタインはもっとクールな演奏を心掛けています。特に、ソリストのアリアでは、メンゲルベルクのようなテンポの揺らしは皆無で、今のピリオド楽器の演奏家の方がよっぽどベタベタした表現をおこなっているくらいです。ただ、コラールではかなりの表情づけを合唱に要求していることは感じられます。 いかんせん、ここで歌っている合唱団は、この指揮者の要求を叶えるだけのスキルは持ち合わせていないために、そこでは何とも言えない齟齬が生じているのが興味深いというかおかしいというか。ただ、そんなダメな合唱団が唯一その魅力を発揮させているのが、62番(旧番号は72番)のコラールです。音程もバラバラ、出だしもバラバラというその悲壮感が、イエスの死に対する悲しみを痛いほどに伝えていますよ。 バーンスタインの意向でしょうか、ここではかなりのカットが入っています。そのせいで、ブックレットの曲目表示はデタラメ。エヴァンゲリストは31番(旧番号37番)のレシタティーヴォを5小節歌っただけで、コラールやアリアをすっ飛ばして38番a(45番)の「ペテロの否認」に進んでいるのに、それが全く表示に反映されていません。ま、ソニーの国内盤スタッフにそれを望むのは、そもそも無理なことなのでしょう。なんせ、ニューヨーク・フィルの首席フルート奏者の名前を「ジョン・ワマー」などと書いているのですからね。そんな人、いたかな、と思って49番(旧番号58番)のソロを聴いてみたら、今だったらどこのオーケストラにも雇ってもらえないほどの縮緬ビブラート満載の、紛れもない「ジョン・ウンマー」の音でした。 CD Artwork © Sony Music Entertainment |

||||||

今回のニュー・アルバムも、もちろんそんなバカ高いDVDとの抱き合わせの特別盤や、ボーナストラックをてんこ盛りにした通常盤といった国内盤ではなくシンプルな輸入盤を入手です。もっとも、こちらはあまりにシンプルすぎてクレジットしかありませんが、それが本来の姿なのですから我慢しましょう。 上のジャケット、小さな黒い丸が付いていますが、これはパッケージのフィルムの上に貼られていたもので、その中に「FULL LENGTH DEBUT」という文字が書いてあります。これは、今まではミニアルバムしか出していなかったものが、晴れて正規のフルアルバムを出した、という意味なのでしょう。今まではせいぜい6曲か多くても8曲、しかも大半はカバー曲だったものが、今回は全13曲、そのうちの12曲がオリジナル・ナンバーだという、初めて「アルバム」と呼ぶにふさわしいCDが出た、という気持ちまでが込められている言葉です。もっとも「フル・レングス」と言っても、収録時間は「たったの」42分しかありませんが、これがかつての「LP」の「フル・サイズ」だったと感じられる人は、少なくなってしまいました。 最後のトラックだけ4分台の長さですが、ほかの曲は全て3分足らず、中には2分台のものもありますから、これはほとんど「オールディーズ」の時代の曲の長さです。ア・カペラの場合、そんな長さで十分な満足感が与えられます。 1曲目の「Na Na Na」は、アフリカ風のテイストで迫ります。途中で往年のヒット曲「ダンス天国(Land of 1000 Dances)」のようなフレーズが出てくるのには和みます。 2曲目の「Can't Sleep Love」が、リード・シングルとしてヒットチャートをにぎわしている曲、けだるいイントロと、キャッチーなフックとの対比が素敵です。 3曲目は「Sing」、シャウトっぽい歌い方が、ちょっと彼らとしては珍しいのでは。ラップも入っていますが、全く違和感はありません。それよりも、フックでの転調がとても新鮮です。 4曲目の「Misbehavin'」は、まさに王道のドゥー・ワップ、ベースのパターンは名曲「Stand by Me」を思わせるような感じです。 5曲目の「REF」はリズム主体のパターンで、ミッチとカースティンが元気に迫ります。 6曲目も「First Things First」も、同じようなコンセプトですが、レゲエ風のテイストも。 7曲目の「Rose Gold」は、サンプリングによるリフのシンコペーションが、最後に2拍3連になるという意外性が魅力。こんなリズムは、ポップスの世界では稀です。 そして、8曲目が唯一のカバー曲、1992年のSHAIの大ヒット「If I Ever Fall in Love」です。基本はオリジナルのア・カペラ・バージョンの完コピ、そこに後半で軽くベースとヴォイパが加わるという粋なアレンジです。今はホットで(それは「缶コーヒー」)。ジェイソン・デルーロがゲスト・ヴォーカルで参加。ミッチのファルセットが素敵です。 9曲目からは、それまでとはちょっと雰囲気が変わります。この「Cracked」は、まるでスピリチュアルズのような泥臭さを持っています。 10曲目の「Water」は爽やかな高音のイントロが印象的。 11曲目の「Take Me Home」は、彼らの持ち味のホモフォニーで、シンプルに迫ります。 12曲目はゴスペル風の「New Year's Day」で、シンプルなフレーズを壮大なハーモニーで盛り上げます。 そして、最後の「Light in the Hallway」は、まるで子守歌のようなハイム。深い癒しが、心に突き刺さります。 相変わらずの幅広い音楽性、彼らのソングライティングの才能には脱帽です。もちろん、完璧なパフォーマンスにも。 CD Artwork © RCA Records |

||||||

このレーベルの品番は非常に分かりやすくなっていて、末尾の4ケタ、もしくは3ケタがリリースの年と、その年のシリアルナンバーになっています。ということは、この「1501」という品番は、今年はもう終わろうという頃にやっと1枚出ました、ということなのでしょうか。なんだか、ずいぶんゆったりとしたペースになってしまったものですね。しかも、これは5年も前の2010年に録音されたものですよ。SACDは見限るわ、新録音は出来ないわでは、この自主レーベルの先行きもなんだかおぼつかないですね。 そう、これは2010年の9月、ムーティが前任者のバレンボイムが退任してから4年間の空白ののちにシカゴ交響楽団の音楽監督に就任した記念演奏会の時のライブ録音なのです。その時の、ベルリオーズの「幻想交響曲」と「レリオ」を続けて演奏するという2時間近くの模様が2枚組CDにすべて収録されています。 「レリオ」のフルネームは「レリオ、あるいは生への復帰」、「幻想交響曲」とは密接な関係を持つ作品です。とはいっても、「幻想」ほど頻繁に演奏されることはなく、録音も、この作品の存在を初めて世に知らしめた1967年録音のブーレーズ盤の他にほんの数種類あるだけなのではないでしょうか(「幻想」とのカップリングでこのブーレーズ盤が発売された時には、かなりの大騒ぎになっていました)。 しかし、この作品はあくまで「幻想」のスピンオフ、「幻想」と一緒に演奏しなければほとんど意味がないような内容ですから、単独で演奏される機会などほとんどありません。作品自体は、三分の一がナレーションで占められているという、ほとんど「音楽劇」のような体裁です。そこでは、役者さんなどがおそらくしぐさなども交えて、この、作曲家自身を投影した人物による「幻想」の後日談を語り始めることになるわけです。そして、そのあとにまず演奏されるのが、ピアノ伴奏によるテノールの歌というのですから、「オーケストラ」を聴きに来た人は唖然としてしまうことでしょう。もちろん、そのあとには普通にオーケストラの演奏や、合唱も加わってのある種オラトリオのようなものが披露されることになるのですが、そこに使われている音楽は全て自作の焼き直しというところに、やはり物足りなさを感じることでしょう。それは、作曲家にしてみれば十分に意味のあることには違いないのでしょうが。 ムーティは、この「幻想」−「レリオ」という、作曲家が本来目指したカップリングのコンサートを、これ以前に何度も行っているそうです。その時には、常にこのCDと同じジェラール・ドゥパルデューがナレーターを務めていたということで、ここではその熱演ぶりにまず注目です。確かに、的確な「間」と、圧倒的な表現力には驚かされます。そして、いかにもライブ録音らしい、客席との間のコミュニケーションもしっかり味わえます。最後の曲である「シェークスピアの『テンペスト』による幻想曲」が演奏される前のシーンで、かすかにカーテンが開くような音がしますから、実際に指定通りにオーケストラとナレーターの間はカーテンで遮られていたのでしょう。そこでオーケストラや合唱に練習を付けるところで、客席から盛大な笑い声が起こるのが、聴きものです。 ただ、このあたりのやり取りは、もちろんフランス語ですから対訳の英語を見てもいまいちピンときません。これを日本語で聴いてみたいな、と思う方は、来年4月に行われる仙台フィルのこのカップリングによるコンサートで、日本語訳のナレーションを楽しんでみてください。これは、東京のサントリーホールでも同じものが演奏されるはずです。 CD Artwork © Chicago Symphony Orchestra |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |