|

|

|

|

![]()

だるまはまるだ。.... 佐久間學

まずは、増員された編成、この合唱団の指揮者であるホーコン・マッティ・スクレーデの指揮でグリーグの「4つの詩編」というバリトン・ソロを伴うア・カペラの合唱曲です。そのシンプルなメロディは、スカンジナビアの情緒たっぷり、まさにグリーグの作品にはたびたび登場して彼の音楽のテイストに重要な意味を持たせている要素そのものです。 次の3曲は、2015年にこの合唱団に加わったイギリス出身のテノール、ポール・ロビンソンがグリーグ以外の作曲家の曲をこの合唱団のために編曲したものです。指揮も、ロビンソン自身が行っています。 まずは、グリーグの遠い親戚(母方の伯母さんが結婚した相手の兄弟)という間柄の作曲家でヴァイオリニストのオーレ・ブルが作ったヴァイオリン・ソロと弦楽合奏のための作品「セーテルの娘の日曜日」です。ここではメンバーによるアルト・ソロが加わります。 次は、ノルウェーの伝承曲「夜更けて床についた」です。これは、ジャズ・コーラスのようなテンション・コードが使われたとてもモダンなアレンジです。 そして、グリーグの友人で、彼のピアノ協奏曲を3回演奏したこともあるピアニスト、アガーテ・バッケル・グロンダールが作った「夜は静まり」という歌曲が続きます。彼女は作曲家としても400曲ほどの作品を残しています。この民族的な美しいメロディを持つ曲を、ロビンソンはソプラノとバリトンのソロを伴う合唱曲に編曲しました。ここでのソロも、メンバーが担当しています。 ここで、デイヴィッド・ラングという現代アメリカの作曲家の「Last Spring」という作品が登場します。これは、グリーグの弦楽合奏のための作品として非常に有名ですが、もともとは歌曲だったものをやはりグリーグ自身が編曲したものです。その歌曲のテキストを使って、新たにラングがこの合唱団のために作った合唱曲が、ここでは歌われているのです。それは、この作曲家の持ち味である少ない音で表現された静謐さを持つものです 最後の2曲は、またグリーグの作品に戻ります。まずはピアノ伴奏の付いた歌曲として作られた「Ave Maris Stella(めでたし海の星よ)」を、グリーグ自身が編曲したものです。ここではメンバーは倍増、指揮はスクレーデです。 そして、最後を飾るのが、グリーグのピアノ曲を、やはりグリーグ自身が弦楽合奏に編曲したものが広く知られている「ホルベアの時代から」という組曲を、ジョナサン・ラスボーンがこの合唱団のために編曲したものです。 このラスボーンという人は、こちらにあるように、あの「スウィングル・シンガーズ」のリーダーを、創設者であるウォード・スウィングルから引き継いだ方です。ですから、ここではその「スウィングル」のスタイルである「ダバダバ」というスキャットで歌われています。 もともと、スウィングルはバッハの器楽曲をコーラスで演奏するために、このスタイルを取り入れたのですから、その時代の音楽を模倣したとされるこのグリーグの作品にそれを当てはめるのは、理にかなったことには違いありません。メンバーもその「スウィングル」と全く同じ編成ですし。しかし、この編曲はなんとも悲惨な結果を招いているのではないでしょうか。これは、半世紀以上前に大ブームを巻き起こしたものが、今の時代にも通用すると考えてしまったラスボーンの勘違いから産まれた駄作以外の何物でもありません。木でも切っててください(それは「与作」)。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

ただ、今まで聴いてきたこのレーベルのアルバムでは、必ず創設者であるコーエンがレコーディング・エンジニアを務めていましたが、今回は実際にレコーディングを行ったのはニック・スクワイヤという、ボストン交響楽団の録音のための専属エンジニアでした。コーエンはあくまでミキシングやエディティングといったポスト・プロダクションで関わっているだけです。レコーディング・フォーマットの「96kHz/24Bit」というのも、これまでのDSDやDXDに比べたらちょっと見劣りがします。 つまり、この演奏は、2017年3月10日と11日にボストンのシンフォニー・ホールで、客演指揮にサカリ・オラモを迎えて行われた演奏会のライブ録音だったので、コーエンは直接レコーディングに手を出すことは出来なかったのでしょう。その日には、このブゾーニの「ピアノ協奏曲ハ長調」と、シベリウスの「交響曲第3番」が演奏されました。 バッハの作品の校訂や編曲などで知られているピアニスト/作曲家のフェルッチョ・ブゾーニが残した唯一のピアノ協奏曲は、古くはジョン・オグドン(EMI)、最近ではマルク=アンドレ・アムラン(HYPERION)の録音がありましたね。全5楽章、演奏時間は70分超、さらに終楽章には男声合唱まで入るという型破りなフォルムに、まず驚かされます。 さらに驚くのは、「ピアノ協奏曲」と言いつつも、ソロ・ピアノの扱いが全くソロ楽器にふさわしいものではないということです。なにしろ、第1楽章が始まってピアノが登場するまでに3分40秒もオーケストラだけの演奏が続くのですからね。正確には、ピアノが演奏を始めるのは126小節目から、ラフマニノフの2番やベートーヴェンの4番だったら、いきなりピアノ・ソロで始まりますし、シューマンは1小節目の2拍目、グリーグでは2小節目ではもうピアノが登場していますが、ブゾーニの場合は小さな曲が終わってしまうぐらいの間待っていなければいけません。 しかも、そのピアノは、そこでソリスティックなメロディを弾き出すわけではなく、それこそチャイコフスキーの頭のようなアコードだけを延々と続けているのですからね。お年寄りには弾けません(「ワコード」でないと・・・)。 音楽が少し穏やかになって、第2テーマらしきものが登場するときも、そのテーマを演奏するのはオーケストラの中の楽器で、ピアノにはあくまでそのオブリガートといった役割しか与えられてはいません。 スケルツォ風の第2楽章では、ピアノは思い切り暴れまわっていますが、決して表に出てくることはありません。ワーグナー風の第3楽章では、ほとんど唯一と言っていい、ピアノが朗々と歌い上げるシーンが登場しますが、長くは続きません。 ですから、この「協奏曲」ではピアノはオーケストラと対峙するのではなく、ほとんどオーケストラの中の1つのパートとして、おそらくピアノ以外では成しえないようなサウンドを形作るために貢献する、という意味合いを持っているのではないでしょうか。 そこで思い当たるのが、バッハなどのバロック音楽での「通奏低音」です。ブゾーニがここで行ったのは、ピアノに20世紀ならではの通奏低音としての役割を与えることだったのではないでしょうか。 最後の楽章に合唱が登場するのも、バッハのカンタータからインスパイアされたものと考えれば、納得がいくかもしれませんね。たぶん違うでしょうが。 そんな「変な」曲ですが、ゲルシュタインの存在感には圧倒的なものがありました。オーケストラがフルパワーで迫ってくる中でも、決してピアノがかき消されることはありません。それだからこそ、ブゾーニがこの楽器に求めたものが明らかになっていたのでしょう。真の「ヴィルトゥオーゾ」にしか、それは成しえません。 CD Artwork © Myrios Classics |

||||||

ところが、いつの間にかそのSACDから撤退して、ただのCDでのリリースしかなくなってしまったのはなぜなのでしょう。それと、録音もこのアルバムではDSDではなく「DXD」という超ハイレゾのPCMに変更されています。エンジニアは創設以来のシュテファン・コーエンだというのに。 ということで、ハイレゾという観点からはもはや何の魅力もなくなってしまったこのレーベルですが、看板アーティストのゲルシュタインが弾くガーシュインとあれば、聴いてみないわけにはいきません。 というのも、このヴィルトゥオーゾ・ピアニストは、かつてはバークリー音楽院でしっかり「ジャズ」を学んでいたというのですから、ガーシュウィンがただの演奏で終わるわけがありませんからね。しかも、彼をバークリーへと導いたビブラフォン奏者のゲイリー・バートンとの共演まであるというのですから、これはマストです。 まずは、セントルイス交響楽団との共演で、彼らの本拠地であるパウエル・ホールで2017年4月に行われたコンサートのライブ録音です。最初に収録されているのは、お馴染み「ラプソディ・イン・ブルー」です。これは、最近ではもはや珍しいことではなくなりましたが、バックのオーケストラも1924年の初演時のグローフェによる「ジャズバンドのための」バージョンが使われています。つまり、ジャズのビッグバンドに若干のストリングスが加わったという編成ですね。低音にはチューバが加わり、リズム・セクションにはバンジョーも入っているという形です。みんなで決めたのでしょうね(それは「バンジョー一致」)。 このバンド(もちろん、演奏しているのはセントルイス交響楽団のメンバー)が、そんな初演時の雰囲気を出した、とてもいい感じのサウンドを聴かせてくれています。それをバックに、ゲルシュタインも、持ち味の強靭なタッチから繰り出すタイトなリズムで、しっかり「ジャズ」のプレイを披露してくれています。 そこで重要なのは、「クラシック」と「ジャズ」とのバランスではないでしょうか。今では、山下洋輔や小曾根真といった、「本物の」ジャズマンがこの曲に果敢に挑戦している姿を頻繁に見ることがありますが、そこからは、なにかガーシュウィンからは少し距離を置いたものを感じてしまいます。それは、彼らの演奏にはあまりに「ジャズ」の要素が強すぎるからなのではないでしょうか。もちろん、それはそれでしっかりした魅力は感じられるのですが、このゲルシュタインのバランスの取れた節度のある演奏を聴いてしまうと、やはりそれは邪道としか思えなくなってしまいます。 熱狂的な拍手にこたえて、ゲルシュタインが演奏したアンコールは、アメリカのやはりヴィルトゥオーゾ・ピアニスト、アール・ワイルドが作った「Virtuoso Etudes after Gershwin 」から、「Somebody Loves Me」と「I Got Rhythm」の2曲です。いずれも、ガーシュウィンの有名な作品が超絶技巧を駆使して編曲されたものです。 ここで一旦、アルバムは別のコンサートに移ります。まずは、2012年に行われたゲイリー・バートンとのライブで、スタンダード・ナンバーの「Blame It On My Youth」。これはもう完全にジャズのセッションですね。バートンのビブラフォンは、チック・コリアとの録音のような乾いた音ではなく、かなり厚ぼったいサウンドになっているようです。 そしてもう一つは、2014年のライブで、「Summertime」のヴォーカルのバック。もちろん、オペラのバージョンとは全く異なる、ジャジーなピアノです。 そして、先ほどのオーケストラとのコンサートに戻り、「ピアノ協奏曲」と、それに続くやはりアール・ワイルドの編曲による「Embraceable You」です。もしかしたら、実際のコンサートではこちらの方が先に演奏されていたのかもしれません。 CD Artwork © Myrios Classics |

||||||

まずは、1969年の「4チャンネル」録音です。正確なセッション日は1969年1月2日ですから、もうこの時期にはこの録音方式が確立されていたことになりますね。確かに、COLUMBIAによるマイルス・デイヴィスの「ビッチェズ・ブリュー」の録音も同じ年でしたね。 リリースされたのは1970年になってからですが、このSACDのデータによると、その時にはアメリカでは普通の2チャンネルステレオ盤しか出ておらず、その「4チャンネル」盤は、日本でだけ出ていたようですね。なんせ、この「CD-4」という方式は日本のビクターが開発したものですから、大々的にそれを盛り込んだ豪華ダブルジャケットで発売されたのだそうです。 ここで演奏されていたのはサン=サーンスのピアノ協奏曲第2番と、ファリャの「スペインの庭の夜」です。この時のルービンシュタインは81歳でしょうか。サン=サーンスの終楽章のタランテラなどは全く衰えを感じさせない颯爽たる演奏なのには驚かされます。 この録音は、音のクオリティとしては、例えば同時期のイギリス・デッカなどに比べたらまだまだ発展途上の感があります。そして、サラウンドの音場設定ですが、これまで聴いてきたフロントに弦楽器、リアに管楽器というこのレーベルのものとは大きく異なっています。確かに、そのような傾向は見られるものの、全ての楽器がほぼフロントとリアの真ん中あたり、つまりリスナーのいる場所に集まっているのです。ですから、そこではまるでヘッドフォンで聴いているような、耳のすぐそばに音場が広がるという感覚を味わうことになります。正直、スピーカーで聴いていてこれだけ音に密着させられるのは、なにか煩わしさを感じてしまいます。 それが、1971年のラフマニノフになったら、俄然すっきりした音場が広がるようになっていましたし、音のクオリティもワンランク上がっていました。ピアノは、リスナーの少し前に定位していて、それを囲むようにフロントに弦楽器と木管楽器、リアに金管楽器と打楽器という配置です。木管は弦楽器よりはすこし手前に設定されていて、第2楽章のフルート・ソロなどは、ピアノと一体になって聴こえてきます。 ただ、ジャケットの録音現場の写真などを見る限り、実際にそのような楽器配置がなされていたわけではありません。あくまで普通のコンサート用の配置で演奏したものをマルチトラックで録音して、それをミキシングでこのように定位させていたのでしょうね。 この頃になると、ルービンシュタインのテクニックには明らかに衰えが見られるようになっています。第3楽章あたりは、かなり遅めのテンポ設定になっているのに、なかなかついていけないようなところも見られてしまいます。しかし、それはそれで、機械のように弾きまくる昨今のピアニストからは絶対に感じられない「枯れた」味わいがあるのではないでしょうか。 そして、そのピアニストを支えるオーマンディのオーケストラのコントロールの巧みさには、恐れ入るしかありません。彼は、ルービンシュタインにぴったり寄り添って、包み込むように音楽を作り上げています。それでいて、そのオーケストラにはたっぷり歌わせることも忘れてはいません。終楽章に出てくる2つ目の有名な甘美なテーマがヴィオラで出てくる時のフレージングなどは、ため息が出るほどの美しさです。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

ここでのフルーティスト、ドイツ人でパウル・マイゼンやオーレル・ニコレに師事したというクリスティアン・マティックは、トーマス・エッチマンというギタリストともやはり同じように「デュオ・マティック・エッチマン」という安易な(笑える)ネーミングのチームを作っているようです。 昨年リリースされた彼らのアルバムは、ドビュッシーの没後100年ということで作られたもので、「ドビュッシーと彼のお友達」というタイトルがつけられています。ドビュッシーにはフルートとピアノという編成の作品はありませんから、ここではフルート・ソロのための「シランクス」を除いては全てピアノ曲を編曲したものが演奏されています。 そして、「お友達」として、同時代に活躍したルーセル、デュカス、プーランク、ラヴェルの作品がカップリングされています。 まずは、ドビュッシーの「2つのアラベスク」と、「ベルガマスク組曲」を、それぞれレオポルド・ラフルーランスとホセ・ベイランが編曲したものです。それらは非常にシンプルで、オリジナルの味を全く損ねることはないデュオに仕上がっています。 そんなナチュラルな編曲の下、このフルーティストは、見かけよりははるかに若々しい演奏を聴かせてくれていました。何より、その音色が非常にピュアで、アクの強さなどは全くありませんし、妙な歌い方でアンサンブルを台無しにすることもありません。ただ、いくらか低めのピッチで若干不安感を誘うのと、表現が素直すぎて、ドビュッシーの音楽を聴いているという気が全くしないというのが、ちょっとした難点でしょうか。 次の曲は、フルートのレパートリーとしては昔から有名だったルーセルのフルートとピアノのための作品「Joueurs de flûte(笛吹きたち)」です。これはもろドビュッシーの流れをくむ作風の曲ですから、やはり杓子定規なマティックの芸風とは相いれない感は募ります。 そんな違和感は、次の「シランクス」でさらに高まります。ドビュッシーの音楽を凝縮したようなこの小さな曲には、ドビュッシーのもつ浮遊感のようなものは全く漂ってはいませんでした。この曲の最後から3小節目から続く「H」の音の途中にある「アクセント」は、一時「ディミヌエンド」の間違いだということになっていましたが、最近はその根拠となった自筆稿自体の真贋が問われているとかで、やはり「アクセント」だという意見が主流となっているようですから、ここでもそのように演奏されていました。 そして、「魔法使いの弟子」で有名なデュカスが、ドビュッシーへの追悼の意味で作ったピアノ曲「La plainte, au loin, du faune …(牧神のはるかな嘆き)」を、先ほどのラフルーランスがフルートとピアノ用に編曲したバージョンです。これは明らかに、ドビュッシーの最も有名なオーケストラ作品の「牧神の午後への前奏曲」へのオマージュで、この編曲は元ネタのフルート・ソロを彷彿とさせるものです。しかし、やはりマティックさんは、この半音進行からエスプリのようなものを感じさせることはできませんでした。 しかし、続いてプーランクの「フルート・ソナタ」が始まった時に、彼は「化け」ました。なんというキレのある、颯爽としたプーランクでしょう。これこそ水を得た魚のよう、ドビュッシーの呪縛から放たれて生き生きと演奏する姿は、実に見事なものでした。 そう、ここでは、「お友達」とは言ってもドビュッシーとプーランクの音楽は全く別物であることが、この生真面目なフルーティストによって見事に明らかにされていたのです。それと同じことが、最後のラヴェルの「ハバネラ形式の小品」(ルイ・フルーリー編曲)でも起こっていたのは、当然のことです。 CD Artwork © GENUIN classics |

||||||

それでも、合唱曲などは、交響曲とは全く異なる側面を見せてくれるものとして、多くの合唱団によって愛唱されていますし、録音もたくさんあります。さらに、室内楽でも、1879年に作られた「弦楽五重奏曲」は、広く演奏されています。 しかし、ピアノ曲の場合は、作られていたのはかなり初期のころだけで、それも小曲ばかり、交響曲を作るようになってからはその分野で作品を生み出すことはありませんでした。ですから、CDも1994年に録音されたヴォルフガング・ブリュンナーのもの(CPO)と、2001年に録音された白神典子のもの(BIS)ぐらいしかなかったはずです。 その白神盤では、ソロ・ピアノのための作品が全部で7曲とり上げられていましたし、ブリュンナー盤ではそれにさらにピアノ連弾のための作品が2曲加わっていました。それが、その時点での「全曲」だったのです。つまり、出版されている楽譜はそれだけしかなかったということです。 しかし、今回、挑戦的なプログラムで知られるクロアチアのピアニスト、アナ=マリヤ・マルコヴィナによって2017年と2018年に録音されたこのCDには、なんと20曲以上の作品が収録されていました。それはいったいどこから出てきたものなのでしょう。 ご存知のように、ブルックナーは幼少のころからオルガン演奏に関しては秀でたものがあって、一通りの教育も受けていましたが、本格的に和声やオーケストレーションを学ぶようになったのはもう40歳にもなろうという頃でした。そんな教師の一人が、オットー・キッツラーという、指揮者でチェロ奏者だった人です。レッスンはきっつかったんでしょうね。 そして、ブルックナーがキッツラーの下で学んでいた時の「練習帳」の現物は、そのまま残っています。その期間は1861年から1863年までの間、そこには、ブルックナーの多くの習作やスケッチが残されているのです。 すでにそこからは何曲かの作品が出版されていました。ピアノ曲では先ほどの白神盤などに入っていた「ソナタ形式の楽章ト短調」が唯一のものでした。しかし、2015年に、その「練習帳」自体がそのままファクシミリで出版され、その全貌が広く知られるようになりました。そして、このCDではその中にあったピアノ曲が全て録音されています。それは全部で14曲、ですから、先ほどの「ソナタ」以外の13曲が、「世界初録音」となっているのです。 その「初録音」の曲たちは、ほとんど1分ほどの小さいものばかりです。タイトルも、「ギャロップ」、「ワルツ」、「マーチ」といった、後の交響曲にはまず登場しないような曲種のものとなっているのも、かわいらしい感じです。実際、これらの曲は、たとえばピアノ初心者用の練習曲として有名なあの「ブルクミュラー」のようなかわいらしさ、言い換えれば平易で素朴なキャラクターを持ったものばかりでした。「半音階的練習曲」という大仰なタイトルの曲でも、実際はコラール風のテーマの上で半音階が動いているだけというシンプルなものでした。 先ほどの「ソナタ」にしても、それこそソナタ形式の約束事に則って、生真面目に作っているな、という感じですね。 この「練習帳」以前の作品として、「ランシエ・カドリール」という、4つの踊りの曲集が聴けますが、これなども運動会のBGMで使われてもおかしくないような健康的な曲ばかりです。同じ時期の連弾のための作品も、基本的に初心者たちが楽しく演奏できることを心掛けたものなのでしょう。 ただ、「練習帳」以後の曲になると、さすがに後の作品の萌芽を感じないわけにはいかないものも出てきます。1863年に作られた「秋の夕べの静かな想い」では、斬新な和声が聴こえてきますし、1868年の「思い出」には、交響曲でよくみられる上向進行の和声がはっきり表れています。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

このコンビはその前のストコフスキーの後任としてオーマンディが就任した1938年から、辞任する1980年まで42年間も続きました。就任当時からRCAに録音を行っていましたが、1944年にCOLUMBIAに移籍、さらに1968年に再度RCAに戻るという経緯をたどっています。 以前も書いたことがありますが、個人的にはずっとCOLUMBIA時代のクリアな録音になじんでいましたから、RCAに変わった時には、そのちょっとぼやけたサウンドには戸惑った記憶があります。 しかし、今回の、オリジナルは「4チャンネル」のLPとしてリリースされていた、1974年に録音された、プロコフィエフの「アレクサンドル・ネフスキー」を聴いてみたら、そのあまりのクリアさに驚いてしまいましたよ。実際の彼らのRCA時代の録音は、こんなに華やかなサウンドで録音されていたのですね。 オーマンディといえば、オールマイティに録音は行っていても、「新しい」音楽に対してはそれほど積極的ではなかったような印象がありますが、実際には、彼自身が初めてアメリカで紹介した同時代の作品はかなりあったようですね。 この「アレクサンドル・ネフスキー」もそんな作品でした。そもそもは1938年に、あのエイゼンシュタインの映画のサウンドトラックとして作られていたものを、カンタータという形に作り直して、それが1939年にモスクワで初演されています。それを、1945年にアメリカで最初にコンサートで演奏したのが、オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団だったのです(放送初演は、その2年前にストコフスキー指揮のNBC交響楽団によって行われています)。そして、同じ年にCOLUMBIAで世界初録音を行っているのです。 それを、RCAで再録音したものが、1974年のLPです。これはもちろん、普通のLPと「4チャンネル」のLPが同時にリリースされたのですが、それがCD化されたのはなんと2003年のことでした。しかも、それは日本の当時のRCAの窓口だったBMGファンハウスによって、世界で初めて行われていたのです。この時代のオーマンディの録音が、それまではほとんど忘れ去られていたのですね。 そして、今回はさらにそのサラウンド版を聴くことができるようになりました。これは、前回のレヴァインのマーラーのように、リスナーはしっかりオーケストラが演奏しているど真ん中、木管楽器と弦楽器の間あたりに指揮者に向かって座って聴いているような感じで、それぞれの楽器を聴くことができるようになっています。ですから、弦楽器はフロントに広がっていますし、管楽器はリアから聴こえてきます。ただ、ティンパニやバスドラムなどは、弦楽器の向こうから聴こえてきますが、グロッケンなどは後ろから聴こえる、というように、前と後ろに分かれているようです。さらに、ここでは合唱が入っていますが、それも当然後ろの方から聴こえてきます。ソリストは、しっかり前の中央ですね。 オーケストラの華やかなサウンドも聴きどころ満載ですが、メゾソプラノのアレンがロシア語で歌うアリアが、言葉のディクションも素晴らしく、圧倒されます。そして、オーマンディの右腕の合唱指揮者ロバート・ペイジが率いる合唱団も、とても厚ぼったい響きで花を添えています。 カップリングは、同じ年に録音されたやはりプロコフィエフの映画音楽が元になった「キージェ中尉」です。これは「4チャンネル」ではリリースされてはいませんでしたが、例によってこのSACDのリマスタリングを行ったマイケル・ダットンによって、オリジナルのマルチトラックのテープからサラウンド・マスターが作られていて、「ネフスキー」と同じ音場で楽しむことができます。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

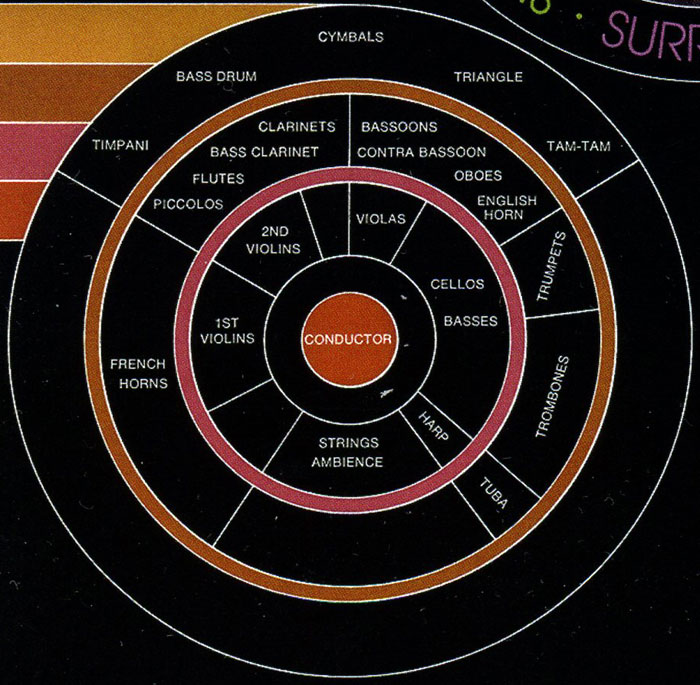

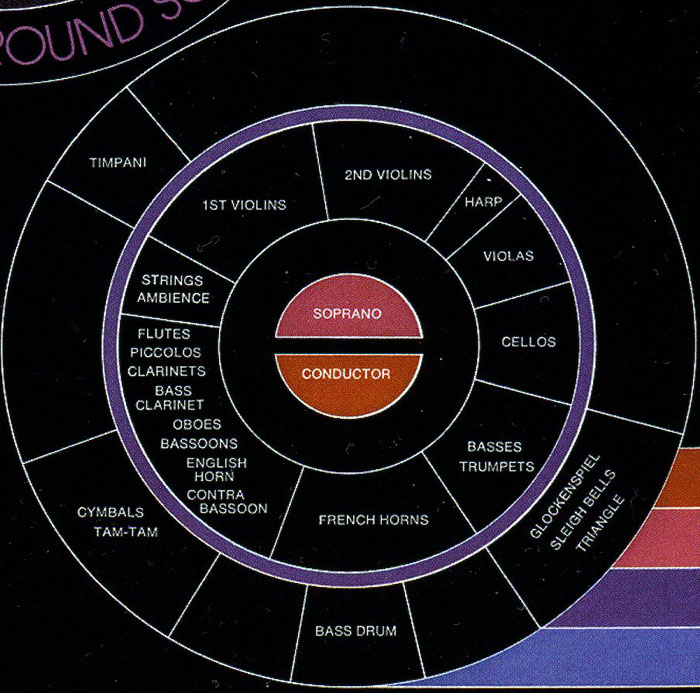

そのRCAのセッション録音の最初に選ばれた曲が、シカゴ交響楽団との「4番」でした。それは1974年7月の22日と23日に、「4チャンネル」でのリリースを想定してシカゴのメディナ・テンプルで録音されていました。さらに翌月の24日と25日には、ロンドンのウォルサムストウ・タウン・ホールで、やはり「4チャンネル」でロンドン交響楽団と「1番」が録音されました。そして、この2曲を収めた3枚組のアルバムが、1975年にリリースされたのです。そのジャケットの現物がこちらです。    このように、オーケストラの楽器の配置が記されています。真ん中にいるのは指揮者、その周りをオーケストラが囲む形ですね。それが実際に、左側(上)は「1番」、右側(下)は「4番」の録音の時にとられた配置になっているのです。 そういえば、以前これと同じような感じのSACDを聴いたことがありましたね。こちらの、ブーレーズの「オケコン」です。それは、RCAとは商売敵だったCOLUMBIAのサラウンドLPで、やはり同じように指揮者の周りにオーケストラが配置されているというものでしたね。それが録音されたのが1972年ですから、これはもろRCAがCOLUMBIAをパクったと思ってしまいますね。 しかし、録音スタッフの名前を見ると、そのあたりの事情が明らかになります。この「4番」の録音でのプロデューサーは、そのブーレーズの「オケコン」と同じトーマス・Z・シェパードなんですよ。1936年生まれのシェパードは1960年にCOLUMBIAに入社、多くのクラシック・アルバムなどを制作します。そして、1974年に、RCAに副社長待遇として「転職」するのです。その頃は「4チャンネル」の全盛期、彼は以前の職場でのブーレーズと同じことを、このレヴァインとの録音の場合でも行ったのです。 先ほどの「同心円」を見ていただくと、右(下)の「4番」の方が、シェパードが手掛けたものです。これは、ブーレーズの時と同じように弦楽器と管楽器が指揮者を介して対面するという配置になってはいますが、その軸が少し右に傾いていますね。そのあたりで、ブーレーズとの差別化を主張したかったのでしょう。 ところが、次に録音された「1番」では、チャールズ・ゲルハルトがプロデュースを行っていました。そこでは、そのオーケストラの配置は、基本的にステージでの並び方と同じものになっていますね。 レヴァインのマーラーで、「4チャンネル」のマスターが残っているのは、この2曲だけで、それ以降は普通のステレオになってしまいます。ここでのボーナストラックの、ブラームスの「1番」は1975年に録音されたので「4チャンネル」のマスターは存在していません。ただ、マスターテープはマルチチャンネルで録音されているので、それを元にこのSACDではマイケル・ダットンが独自のサラウンド・ミックスを行っています。それは、フロントは弦楽器、リアは管楽器という明快なものでした。 いずれの曲も、若き日のレヴァインならではの胸のすくような颯爽たる演奏でした。しかし、ロンドンの録音はとても瑞々しいのに、シカゴでの録音はかなり劣化が進んでいるようでした。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

ここで持ってきたのは、シューベルトの最後の交響曲である「交響曲第8番ハ長調」、いわゆる「ザ・グレイト」です。ただ、このCDでは相変わらず業界の掟に従って「9番」という表記になっているのは困ったものです。 そして、もう1曲の「シューベルトの交響曲」は、作曲家が最晩年に作り始めたものの、完成をみずに亡くなってしまったために、その断片的なスケッチだけが残された「最後の未完の交響曲」です。これには「D936a」というドイッチュ番号も与えられています。 この曲は、これまでにペーター・ギュルケ、ブライアン・ニューボールド、ピエール・バルトロメーなどの手によって修復作業が行われ、「完成された」交響曲として聴くことができるようにはなっていました。 2003年に亡くなった、イタリアの現代作曲家ルチアーノ・ベリオも、やはりこの曲を「修復」したものを1989年に完成させています。しかし、その作業は、それまでのものとは決定的に異なるコンセプトによって行われました。ニューボールドたちが行ったのは、残された素材をもとに、「シューベルトが生きていれば、おそらくこのように作っただろう」と「想像」して、整合性のある形に仕上げることでした。ですから、シューベルトが「作っていない」部分は、極力シューベルトの様式と個性に忠実に仕上げるような努力がなされていたのでしょう。 しかし、ベリオはそんな面倒くさいことには、最初から興味はなかったのでしょうね。彼は、例えば描かれてから何百年も経ってあちこち剥げ落ちたフレスコ画を修復する時に、あえてそのなくなってしまった部分には手を付けないでそのままにしておくというようなやり方をとりました。ただ、絵画でしたらそのなくなった部分は白い漆喰などで置き換えられるでしょうが、時間芸術である音楽ではそのような「空白」を作ることは不可能ですので、その部分はベリオ自身の音楽で埋めるということになります。 ですから、それは結果的には「修復」でもなんでもなく、現代芸術にはよく見られる「コラージュ」、あるいは、「サンプリング」という手法で自作を完成させた、ということになってしまいました。そんなべリオの思いは、「レンダリング」という、多くのデータから新しい画像などを創出するという意味のコンピュータ用語をタイトルに使ったことでも、明らかです。 さらに、ベリオはどこまでがシューベルトで、どこからがベリオなのかがすぐ分かるような仕掛けも施していました。ベリオのパーツでは、シューベルトの時代にはまだこの世になかった楽器、チェレスタが使われています。つまり、彼はしっかり「ここからはおれが作ったんだぜ」ということを分かりやすい形で伝えているのですね。 そんなねじまがった作品を、ケーニッヒたちはいとも楽しく演奏しているようでした。そこからは、シューベルトの魅力も、ベリオの魅力もしっかりと伝わってきます。 そして、純粋にシューベルトの作品である「ザ・グレイト」からは、今まで聴いてきたこの曲からはあまり感じることが出来なかった、とても風通しの良い音楽が聴こえてきました。それは、このオーケストラの持ち味であるそれぞれのプレーヤーの自発的な演奏がもたらしたものなのでしょう。ほんと、なんと1154小節もある終楽章が、いとも楽しげに聴こえるのには、嫉妬心さえ感じてしまいます。実際にこの曲を演奏した時には、それは苦役以外の何物でもありませんでしたからね。まるで囚人みたいでした(それは「服役」)。 CD Artwork © Rubicon Classics |

||||||

聴きたかったのは、なんと言ってもハワード・ブレイクの「The Snowman」です。ご存知のように、これの元になったのはイギリスの絵本作家レイモンド・ブリッグスが1978年に出版した絵本です。クリスマスの夜に起こった、スノーマン(雪だるま)と少年(名前はありません)との不思議な物語が、クレヨンを使ったソフトなタッチで描かれていて、キャプションが一切入っていません。 それが、1982年にテレビ用のアニメになりました。その時のサウンドトラックの音楽を作ったのがハワード・ブレイクだったのです。もちろん、絵本同様このアニメでもセリフは全くありません(ただ、冒頭にデヴィッド・ボウイが案内役として登場しています)から、それらはインスト曲なのですが、唯一スノーマンと少年が空を飛ぶ場面で、「Walking in the Air」という作曲家自身の歌詞によるチューンがボーイ・ソプラノによって歌われます。アニメの中ではピーター・オーティによって歌われていましたが、その3年後にアレッド・ジョーンズが歌ったバージョンが大ヒットし、なんと、UKチャートで5位まで上り詰めたのです。 その後、この曲はキングズ・シンガーズなど多くのアーティストにカバーされ、世界中で知られるようになりました。かつてのフィルハーモニア管弦楽団の首席フルート奏者ケネス・スミスのアルバムでも演奏されていましたね。そして、これは個人的な感想ですが、最近放送されている、かつて子供のころに一緒に遊んだ雪だるまが、家の中に入った途端に融けてしまうという斎藤工の空調のCMは、このアニメへのオマージュではないかと思うのですが、いかがでしょうか(雪だるまがお饅頭みたい)。   原作では、家の中に入ってきた雪だるまは、ちょっと融けそうになるので冷凍庫に入って一息ついていましたね。そして、次の朝には、本当に融けてしまっていたのでした。 このアニメは映画館でも上映され、DVDやBDにもなって、クリスマス・プレゼントの必須アイテムとなっています。その音楽は、シンフォニア・オブ・ロンドンの演奏によるオーケストラ・バージョンでしたが、それをこのCDでは、ハワード・ブレイクによって弦楽四重奏に編曲されたものが演奏されています。さらに、アニメにはなかったナレーションが、イギリスの伝説的なコメディアン(この録音の後、90歳で亡くなっています)、ケン・ドッド(ダッド)によって語られています。 正直、この音楽はアニメの映像を完全に補助する役割を持っているものですから、映像のないCDで音楽だけを聴くのは、たとえ前に絵本やアニメを見たことがある人にとってさえ、ちょっと間抜けという気がします。ですから、このナレーションはそのあたりのギャップを埋めてくれるために重要な働きを担っています。このドッドさんの暖かい口調は、とても素敵にその役割を果たしています。 弦楽四重奏のためのリダクションですから、オリジナルに比べてどうかなという危惧はあったのですが、このナレーションによって、アニメと同質の思いを感じることが出来ました。途中で歌われる「Walking in the Air」も、素朴な味には好感が持てます。 そして、カップリングが、やはり弦楽四重奏のために編曲された、プロコフィエフの「ピーターと狼」です。このアレンジは、パネラ・マッコネルというヴィオラ奏者と、ここで演奏しているリヴァプール弦楽四重奏団が行っています。 これも、オリジナルと全く同じナレーションが、ドッドさんによって語られています。面白いのは、当たり前ですが最初の「楽器紹介」のコーナーで、オリジナルの楽器が全て弦楽器に置き換えられているということでしょう。そして、唯一弦楽器では演奏できない狩人のティンパニは、チェロ奏者が楽器を叩いてそのパートを演奏しています。 CD Artwork © Rubicon Classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |