|

|

|

|

![]()

死んだ医者が乗った寝台車。.... 佐久間學

しかし、現在ではこれはほぼ完全に事実誤認だとされています。この話のそもそもの出所は、妻のアルマ・マーラーが書き綴った回想録の1908年、つまり「大地の歌」を作っている時期の記述です。それは、 彼は縁起をかついで、あえてこれを交響曲とは呼ばなかった。それによって運命の手から逃がれようとしたのだった。(石井宏訳)というものです。ただ、もちろん、マーラーは冗談半分にそんなことを周りの人に語ったことぐらいはあったかもしれませんが、本心はそんな深刻なものではなかったはずです。まあ、この曲は、言ってみれば「歌曲集」と「交響曲」が合体したような作品ですから、単に番号を付ける必要はないと考えただけなのでしょう。ですからこれは、マーラーを悲劇の主人公に祀り上げようというアルマの策略だったのではあるまいか、というのが、最近の学者たちの一致した見解のようですね。 同じように、この曲のテキストとして用いられたハンス・ベートゲの「シナの笛」と、その元になった中国の漢詩との関係も研究が進みます。そもそも、ベートゲは漢詩を直接ドイツ語に訳したわけではありません。最初はかなり主観の入ったフランス語に意訳されたテキストがあって、それがドイツ語に訳されたものを、ベートゲがさらに詩の形に直しているのです。そして、その最初のフランス語訳の段階で、漢詩の中にあった世界観は西洋的な似非オリエンタリズムに変換されてしまったとも言われています。その象徴的な「誤訳」が、第3楽章の「Von der Jugend」の冒頭の Steht ein Pavillon aus grünem Und aus weißem Porzellan. (小さな池の真ん中に 緑とそして白の陶器による あずまやが立っている) これの原作とされているのが李白の「宴陶家亭子」なのですが、そこでは「陶」は「陶器」ではなく「陶さん」という人物のことなのだそうなのです。だから、「あずまや」は普通の木造なんでしょうね。でなかったら、その中での宴会なんて、かなり危ないことになってしまいます。 そんな、いかにもあの時代にありがちな「西洋人が見た東洋」として、ラトルがこの曲を演奏しているのかどうかは分かりませんが、それは素晴らしい録音も手伝って、とてつもなく精緻な音楽に仕上がっていました。もう、全ての楽器が彼の意のままにそこにある、といった感じ。そういうマーラーも、たまにはいいものです。 スケルトンのテノールはちょっと一本調子ですが、コジェナーは相変わらずのハイテンションでの歌いっぷり。第4楽章の「Von der Schönhait」の途中の低音で、わざとピッチを外して歌っているのも、鬼気迫るものがあります。ただ、これは半世紀前に録音されたバーンスタイン盤でフィッシャー=ディースカウがやっていたことですけどね。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

今回の曲目は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番とシベリウスの交響曲第2番という、重量級の名曲です。前回は「フィンランディア」と「新世界」。一応このオーケストラのメンバーは2管編成の14型に決まっているようですから、それで賄える曲を当面は続けていく方針なのでしょう。ただ、それで演奏できるベートーヴェンあたりにはまだ手を出さないのは、やはりコテコテの「クラシック」に対しては確固たる自信がないのかもしれませんね。ここはまずCDではちょっと傍系の民族的な作品で勝負していこうという方針なのでしょうか。 もっとも、彼らの活動記録を見てみると、アンサンブルの形態のコンサートではベートーヴェンの七重奏曲なども取り上げていますし、オーケストラのコンサートでも曲目は分かりませんがベートーヴェンを演奏しているということですから、まあ普通にレパートリーにはなっているのかもしれませんね。 前回も録音はあまり感心しませんでしたが、まずラフマニノフの冒頭のピアノの音色が、なんとも薄っぺらなのにはがっかりしてしまいました。まるでサンプリングしたピアノの音源のように、ニュアンスが乏しいんですね。しかも、その音像が大きく左右に広がった巨大なものになっています。それこそ、右手と左手の打鍵の位置までが分かるほどに、鍵盤が広がっているイメージです。 オーケストラはというと、これもパートごとにきっちり浮かび上がって聴こえてくるのはいいのですが、全体としての響きが全く伝わってきません。メインマイクよりは、楽器ごとのサブマイクの方を重視したミキシングなのでしょうね。ですから、木管楽器のソロなどは、異様にくっきりと聴こえます。もちろん、定位もきっちりしていますが、フルートとオーボエが何メートルも離れているような位置にいるようで、とても不自然です。 演奏は、ピアニストはとても端正で正確この上ないのですが、それがオーケストラとねっとりと絡み合う、という感じにはなっていません。なにか、とても醒めたラフマニノフのような気がします。 シベリウスになると、やはり前回の「新世界」で感じたのと同じような、ちょっとちぐはぐなところがとても気になってしまいます。いや、もしかしたら彼らのDNAの中では北欧の音楽には共感できないような塩基配列が受け継がれているのかもしれません。日本人が演歌が好きなように。ですから、たとえば第2楽章の低弦のピチカートは、まるでスウィング・ジャズのベース・ランニングのように聴こえますし、それに乗って出てくるファゴットのオクターブ・ユニゾンはとても無表情です。 そういう無表情な歌い方は、第3楽章のゆったりとした部分ではさらに顕著になってくるようです。このしっとりとしたメロディ・ラインを、なぜこんなに淡泊に演奏できるのでしょう。 それはそれで、ある意味潔い行き方なのかもしれません。シベリウスの楽譜から彼らが「民族」として感じたことの答えがこれなのですから、尊重には値するものです。ただ、ひたすら西洋人になりきろうと勤勉に励んできた日本人としては、それはいささか安直なやり方のようにも思えてしまいます。 実は、このCDにはシベリウスの第4楽章のトラックナンバーがその楽章の半ば、最初のテーマがまた戻ってくる、スコアでは「K」の部分に付けられているという、プロの仕事とは思えないとんでもない編集ミスがあります。そんなこともあるので、もうこれ以上彼らのアルバムに付き合うことはないでしょう。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

ただ、そのスイス・ロマンド管弦楽団は、創設者のエルネスト・アンセルメの元ではとても輝かしい活躍を見せていたものが、彼が引退してしまった後はなにかパッとしないオーケストラになってしまったような印象はぬぐえません。そもそも、1968年に初来日した時には、その生演奏に接した評論家たちは口をそろえてこき下ろしていましたからね。当時はDECCAが録音したおびただしいレコードによって聴くことが出来たアンセルメとこのオーケストラのサウンドはとても評価が高かったものですから、「録音とは全然違う」と怒っていた人もいましたね。 最近では、山田和樹が昨年まで首席客演指揮者を務めていて、日本ツアーやこのPENTATONEレーベルへの録音などもあったので、往年の栄光、というまではいかないまでも、オーケストラの力量は確実にアップしているはずです。 そこに、ノットが指揮をした初アルバムが登場しました。今年の6月に録音されたものがもうSACDになっているのですから、これは異例の早さのリリースです。 そして、その曲目が、なんともノットらしい挑戦的なものでした。リヒャルト・シュトラウス、ドビュッシー、そしてリゲティというラインナップですからね。 しかも、シュトラウスは、「バレエ組曲『ホイップクリーム』」という、とてもレアな選曲です。これは、1922年に完成され、1924年に初演が行われた、シュトラウス自身の脚本によるオペラから8曲を抜粋して1932年に作られた組曲です。そのお話は、お菓子好きの女の子がたくさんのお菓子を食べた後に、夢の中でお菓子たちが踊り出す、という他愛のないものです。チャイコフスキーの「くるみ割り人形」をモデルにして作ったのでしょうね。ただ、そのバレエ自体の公演は失敗に終わったようで、今ではこの組曲だけが細々と生き延びているという状況です。 この時期のシュトラウスは、すでに「ばらの騎士」などを作り終えた円熟の作曲家で、この組曲の中もまさに「シュトラウス節」が満載です。濃厚なオーケストレーションからは、そんな後期ロマン派の残渣がまざまざと感じられます。2曲目の「紅茶の葉の踊り」では、フルートの長いソロがフィーチャーされていますが、それは「ばらの騎士」で登場するテノール歌手のアリアのイントロを思わせるようなゴージャスな(したがって、とても演奏するのは難しい)ソロです。次の「コーヒーの踊り」の真ん中の「夢」の部分では、とても美しいヴァイオリンのソロも披露されます。これだけは単独でも演奏される「ホイップクリームのワルツ」は重量級。 そして、最後の曲では、やはり「ばらの騎士」の第3幕の前奏曲のようなドライブ感あふれるリズムに乗って、それまでの曲の断片が現れます。エンディング近くではバンダが加わって盛り上がるのですが、この録音をサラウンドで聴くと、その4本のトランペットとスネアドラムが後ろから聴こえてくるというサプライズが待っていました。 リゲティの「メロディーエン」は、まさにノットの十八番ですね。そこからは、堅苦しい「現代音楽」の姿は見事に消え去り、このオーケストラが持つ色彩感が存分に楽しめます。 ただ、その2曲の間に入っているドビュッシーの「遊戯」からは、かつての匂いたつような「おフランス」の色彩感は、見事に消えていました。まるでリゲティのような音色のドビュッシー、このオーケストラは、もはやアンセルメ時代の呪縛からは完璧に解放されているようです。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

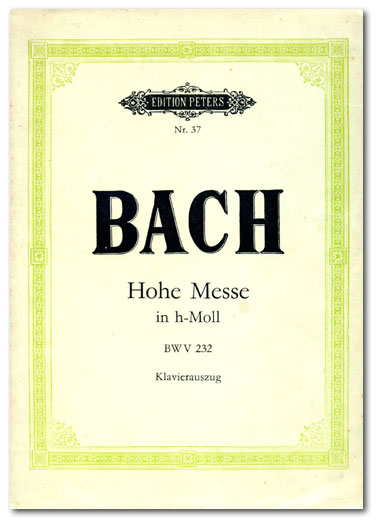

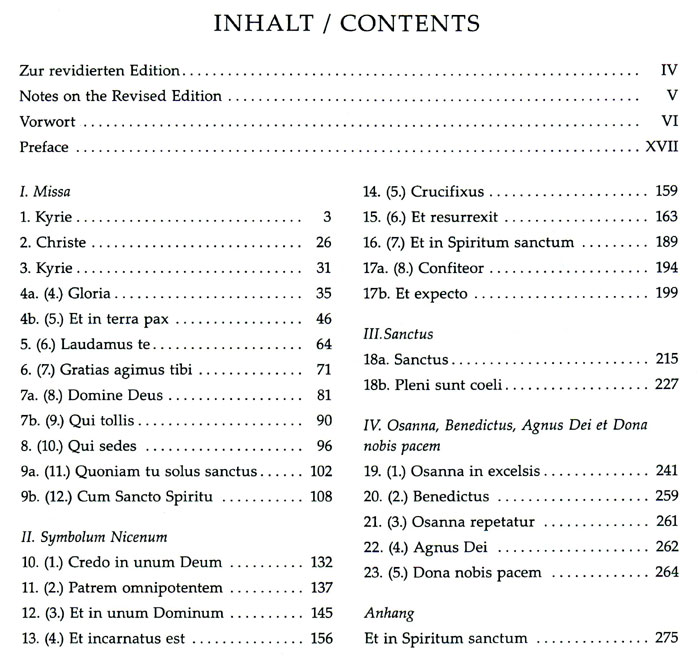

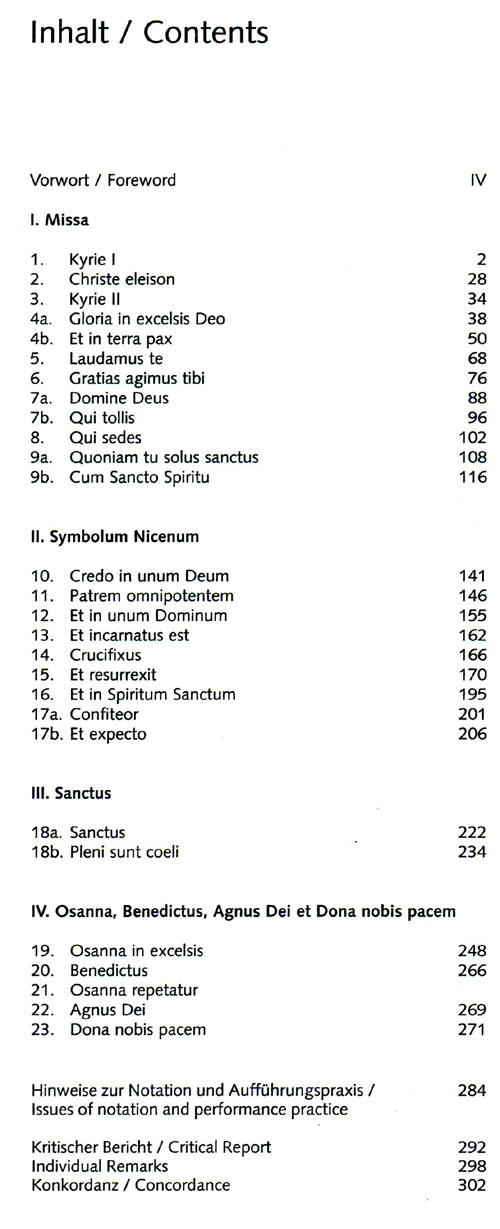

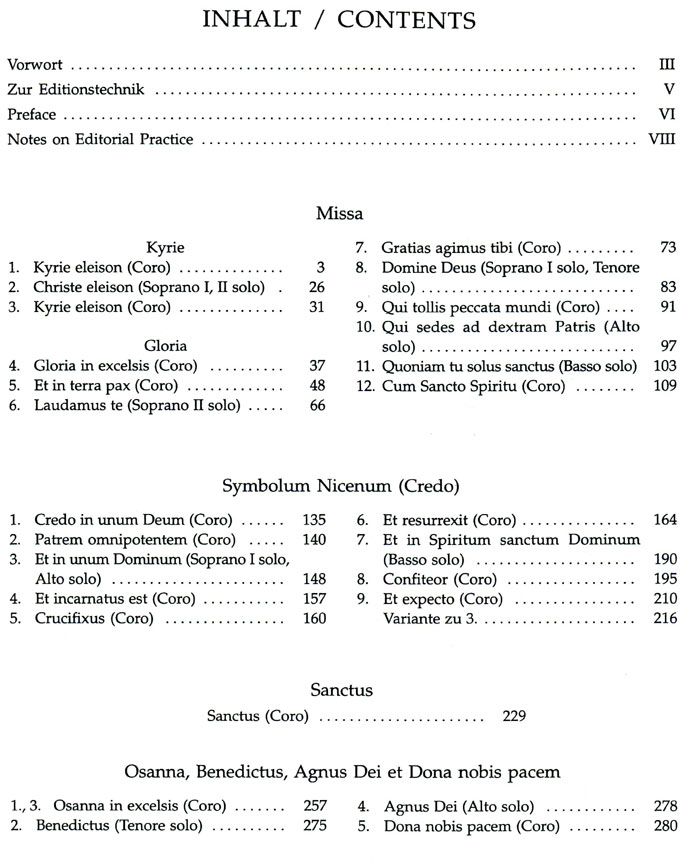

この作品の全曲の楽譜が出版されたのは、作曲家が没してから100年近く経った1845年のことでした。その時に出版社が付けたタイトルが「Die hohe Messe in H-Moll」というものでした。「hohe」は英語では「high」ですから、「高いミサ」ということになりますね。なんか、人の名前にありそう(高井美佐、とか)。 ですから、かつてはそのようなタイトルが付いた楽譜もよく見られました。手元にある1950年代に出版されたペータース版のヴォーカル・スコアの表紙もそうなっています。  これは、以前ブラームスの「ドイツ・レクイエム」などで素晴らしい演奏を聴かせてくれたミヒャエル・シェーンハイトと、彼が作った「メルゼブルガー・ホーフムジーク」というピリオド・オーケストラのアルバムですが、合唱はその時とは別の「コレギウム・ヴォカーレ・ライプツィヒ」という各パート4〜5人の団体です。 これも、演奏は期待通りでした。まずは、録音会場のメルゼブルク大聖堂の響きがとても暖かく、曲のポーズではその長い残響を存分に味わうことが出来ます。そのような音響を利用して、このオーケストラは見事なレガートを聴かせてくれています。特にトランペットなどは、決して派手に盛り上げるのではなく、程よく知的なアプローチで美しい音色を提供することに腐心しているようでした。 合唱は、もう脱力の極みです。もちろん、必要なアクセントなどはきっちりと決めたうえで、決して力むことなく、バッハの音楽の美しいところだけを抽出してくれています。もっとも、そのためにポリフォニーでのメリスマが多少怪しげなのは、ご愛嬌でしょう。 5人のソリストたちも、第2ソプラノがちょっと自身の響きのツボがつかみ切れていないもどかしさがありますが、他の人たちはとても伸び伸びとしたクセのない歌い方が、やはりバッハにはとても似合っています。 そんな、第1ソプラノとテノールの流れるように美しい「Domine Deus」に聴きほれていると、続く「Qui tollis」でいきなりアルト・ソロが歌い出したのには驚いてしまいました。ここは当然合唱で始まるもの、と思い込んでいましたからね。もちろん、この曲全体もソリストの四重唱で歌われています。 これは、確かにそのような可能性もありました。楽譜を見れば、どこにも「合唱」という指示はないのですよね。かつて、ジョシュア・リフキンがこの作品をソリストだけで演奏したというのも、このあたりが発端だったのでしょう。   (BÄRENREITER/2010)  (CARUS/2014) 新全集の「旧版」を除いては。  (BÄRENREITER/1954) シェーンハイトの「読み替え」はさらに続きます。これだけは合唱で歌ってほしい「Et incarnatus est」と「Crucifixus」がやはりソリストだけによって歌われていました。そこまでやるのなら、いっそリフキンと同じように「各パート一人」を全編で貫けばいいのに、と思ってしまいますね。 そして、二重合唱で作られた「Osanna」になると、その「合唱1」がソリスト、「合唱2」が合唱団という割り当てになっていました。これには絶句です。まあ、それこそ合奏協奏曲のような効果を狙ったのでしょうが、この違和感はただ事ではありません。 最後の「Dona nobis pacem」のとてもさわやかな合唱と、その二つ前の「Benedictus」での、とてもトラヴェルソとは思えない美しいピッチがなければ、このCDを叩き割っていたところでした。 CD Artwork © querstand |

||||||

今回のジャケットは、ただ曲のタイトルの文字だけが入ったという、なんともあっさりとしたものでした。これは、「Live at ○○」というのがキーワードで、そのような由緒あるホールでのコンサートのライブだ、というのがコンセプトなのでしょう。これまでに、ベートーヴェンの交響曲が2枚ほどと、ヘンデルとバッハなどの作品を集めたものが、やはりこんなジャケットでしたね。 今回は「Live at The Concertgebouw」とある通り、アムステルダムの音楽ホール「コンセルトヘボウ」で行われたコンサートであるというのがウリなのでしょうね。ここで演奏されているのは、シューベルトの「交響曲第5番」とブラームスの「セレナード第2番」です。まあ、ブラームスの方は交響曲ツィクルスの補遺という意味はあるでしょうが、シューベルトはまだこのオーケストラとの録音はなかったところから、これが彼のシューベルト・ツィクルスの始まりだ、と思ってしまってもおかしくはない状況にあるのですね。 実際、お馴染みの代理店、キングインターナショナルのサイトではこのように「ガーディナーのシューベルト・チクルスがスタート」という文字が躍っていますからね。でも、おそらくこれも、単発で何枚かは出ることがあるかもしれませんが、結局ベートーヴェンと同じように「チクルス」としてまとまることはないのではないか、と思っているのですが、どうでしょう。 このCDでは、いかにも「ライブ録音」であることを強調するかのように、演奏が始まる前には会場のノイズがかなり派手に入っています。たしかに、それも含めての、この世界最高の音響を誇るホールの響きは、素晴らしいものであることが伝わってきます。 そんな豊かな響きの中で、このオーケストラはとても伸び伸びと演奏しているように聴こえます。フルートなどは最初のシューベルトはかなり不安定なところがあるのですが、それは十分に鄙びた響きとして受け取れる範囲内に収まっています。それよりは、ガーディナーの包み込むような指揮ぶりの中で、プレーヤーたちがしっかり気持ちを一つにして表現を繰り出している様子が、とてもよく伝わってきます。 シューベルトの「5番」は本当に好きでよく聴く曲なのですが、第2楽章の途中で聴こえてくるこういうフルートのフレーズの  もう1曲は、最近ハマっているブラームスの「セレナード」の中の、まだ生では聴いたことのない「第2番」です。この曲は、弦楽器の中にヴァイオリンが含まれていないという、とても珍しい編成をとっています。ですから、たとえばアマチュアのオーケストラで演奏会の曲目になるということはまずありえません。当然、生で聴く機会も非常に少なくなってしまうはずです。 つまり、オーケストラの花形であるヴァイオリンがいない代わりに、木管楽器がほとんどメインのメロディを演奏することで、サウンドとしてはとてもユニークなものになっているのです。そこで、ヴィオラ以下の弦楽器の役割も、「弦楽器の中の縁の下の力持ち」的なものから、「管楽器に刃向う異端児」といった存在に変わります。この演奏では、真ん中の第3楽章で、その様子がはっきり分かります。 CD Artwork © Monteverdi Productions Ltd |

||||||

作曲にあたっては、これまであった有名な「レクイエム」、例えばモーツァルト、フォーレ、ヴェルディ、ブラームス、そして自国のコッコネンなどを詳細に研究したのだそうです。さらに、ポルトガルのルネサンス期の作曲家、マヌエル・カルドーソのア・カペラの「レクイエム」の中で使われているグレゴリオ聖歌もそのまま借用したと言っています。 出来上がった曲は、演奏時間がほぼ1時間という大作です。テキストはもちろんラテン語の典礼文が使われていますが、彼は「Sequentia(Dies irae)」は、「あの世の暗い情景描写」ということで割愛し、最後の「Lacrimosa」だけを例外として残しています。その結果、コッコネンの作品の「Tractus」を「Lacrimosa」に置き換えたという形になっています。 最初の「Requiem aeternam」では、低音によるロングトーンがとても静かに聴こえてきます。それはまるであの「ツァラトゥストラ」のオープニングを思わせるものでした。それは次第にクレッシェンドしてきて、まるでオルガンを模倣したかのような木管の響きの中から、グレゴリオ聖歌の旋律が聴こえてきます。ただ、それは前半だけはそのままですが、その後には異様に捻じ曲げられた別のメロディがくっ付いていましたね。やはり、丸ごと引用したのでは、先ほどのリストにはなかったデュリュフレの作品と同じになってしまうと思ったのでしょうか。 その部分の最初のフレーズが「et lux perpetua luceat eis」と歌われた後に、テノールのソロで「Kyrie eleison」と始まったのには驚いてしまいました。まだ、お前の出番じゃないぞ、と思ってみても、それを無視するかのように大いに盛り上がります。 その後、後半の「Te decet hymnus」が演奏された後で、又改めて「Kyrie eleison」が始まります。それは、先ほどのものとは全く異なったモティーフで作られていますよ。いったい、あれはなんだったのでしょう。まさか「切り絵」ではないでしょうね。 このあたりの音楽は、とにかくやたらと盛り上がります。それはティンパニのロールを伴ってとても分かりやすいクライマックスを何度も繰り返すというものです。そして、「Lacrimosa」が始まると、なにか電子音のようなものが聴こえてきました。いくらなんでもそんなことはないとしっかり聴きなおすと、それはどうやらビブラフォンのようでした。この部分では、それが頻繁に使われています。「レクイエム」とビブラフォン、それはかなりの違和感を伴うものですが、これは作曲家が「オーケストレーションのニュアンスとコントラストには、とても気を使った」と言っていることの表れなのでしょう。なんたって、次の「Domine Jesu Christe」では、ニルセンのようなティンパニのグリッサンドまで登場するのですからね。 「Sanctus」と「Benedictus」は連続して演奏されますが、もちろんここでも賑やかな前者としっとりとした後者という「コントラスト」は目いっぱい効いています。ただ、それぞれの後に続く「Hosanna」のバカ騒ぎには、引いてしまいますが。 それ以降の曲では、幾分節度が保たれているでしょうか。「Lux aeterna」あたりは、おそらくこの作品の中で最も美しく感じられます。そして、流れるような6/8のリズムのピチカートに乗った最後の「In paradisum」では、夢みるようなメロディにうっとりさせられます。 ソリストたちの歌にもう少し繊細さがあって、合唱がよりセンシティブであったなら、この曲の魅力はさらに伝わっていたことでしょう。 SACD Artwork © Alba Records |

||||||

今回のCDのタイトルは、そのオリジナルのタイトルに対するリスペクトのあらわれでしょう。これは、「さらばベルリン」で描かれた時代に実際に作られていた曲を集めて、そのころ、つまりヒットラー政権前夜のなんともゆがんだ、ということは芸術的には極めて実りの多かった時代の空気を再現しようとしたものです。 ここでの主役は、フランスのシンガー・ソングライター、マリオン・ランパルです(ブックレットにはわざわざ「ジャン=ピエール・ランパルとは無関係!」とありました)。そしてそのバックを務めるのはマンフレッド・カルテット(弦楽四重奏)と、サックス界の鬼才ラファエル・アンベールです。 登場するのは、ワイル、シュルホフ、アイスラー、そしてヒンデミットにベルクと、まさにある時期「退廃音楽」とカテゴライズされた作曲家たちの作品です。これらは、ランパルのけだるいヴォーカルと、アンベールなどによって施されたぶっ飛んだ編曲によって、オリジナルをはるかに超えた「あぶなさ」を見せています。なにしろ、そのアンベールときたら、最初のうちはバス・クラリネットでワイルの「ユーカリ」などをしゃれっ気たっぷりにサポートしているのですが、同じワイルの「ベルリン・レクイエム」の中の「溺れた少女のバラード」では、サックスで「溺れる少女」が水の中でもがき苦しむ様子を狂ったように描写したりしているのですからね。 中には弦楽四重奏のオリジナルの作品も取り上げられていて、それらは「素」のままで見事なメッセージを伝えてくれています。特にシュルホフの「弦楽四重奏曲第1番」の第4楽章からは、不安だらけの音楽が切ないほどに聴こえてきます。同時に、同じシュルホフでもピアノ曲を編曲した「5つのジャズ・エチュード」からの「シャンソン」や、ワイルの「弦楽四重奏曲ロ短調」の第2楽章などからは、それとは正反対のロマンティシズムたっぷりの熟れた音楽さえ味わえます。 そんな文脈の中で、なんとヒンデミットの「さまよえるオランダ人」が登場します。これもオリジナルの弦楽四重奏のための作品ですが、正式なタイトルは「朝の7時に、湯治場の二流の保養楽団が初見で演奏しているような、『さまよえるオランダ人』の序曲」という、これだけでワーグナーを完全におちょくった曲であることが分かるものです。ですから、このCDではヒットラーのお気に入りだったワーグナーに対する痛烈なアイロニーとして、この曲を扱っているのですよ。私見では、これはそれほどのものではなく、もっと軽い冗談として受け取った方が良いような気がするのですが、ここでのマンフレッド・カルテットはあまりにまじめにそんなプロテスト感を込めて演奏しているものですから、その暑苦しさが逆に滑稽に思えてしまいます。というか、こんな演奏ではヒンデミットが仕掛けたおかしさは絶対に表現できないと思うのですけどね。 悪いことに、ここではそれを、ランパルたちに言わせれば「ダダイズム風のコラージュ」として使っているのですよ。つまり、この曲は最初と最後の一部分しか演奏されず、その間にアルノ・ビリング(ミシャ・スポリャンスキー)の「ラヴェンダー・ソング」という歌が歌われているのです。これで、ヒンデミット版「オランダ人」の中で一番面白いところが見事にカットされてしまいました。そんなの、おら、やんだ(東北弁)。その結果、このCDはしょうもないクズとなったのです。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

このミュージカルは、1944年の「オン・ザ・タウン」に続き1953年に作られた2番目のもの、台本と歌詞を書いたのは、前作と同じくアドルフ・グリーンとベティ・キャムデンのチームです。その時に彼らが元にしたのが、ルース・マッケニーという人が書いた自伝的な小説をジョセフ・フィールズとジェローム・チョドロフが脚色した戯曲、「マイ・シスター・アイリーン」です。これは1940年に上演され、1942年には映画化もされています。 その映画で主人公を演じたロザリンド・ラッセルが、このバーンスタインのミュージカルの初演では同じ役を演じています。そのオリジナル・キャストによる録音は、こちらで聴くことが出来ます。 ラトルにとっては、これが2度目の録音となります。1度目はEMIのために1998年の6月に録音されました。彼のバーミンガム時代ですね。ただ、この時のオーケストラはそのバーミンガム市交響楽団ではなく、「バーミンガム・コンテンポラリー・ミュージック・グループ」という名前になっています。 もちろん、この作品は「オペラ」ではなく「ミュージカル」ですから、上演される時のオーケストラは非常に少ないメンバーになるはずです。彼の3番目のミュージカルでバーンスタイン(正確には、オーケストレーターのシド・ラミンとアーウィン・コスタル)が指定したメンバーの人数は31人でしたから、ここでもそのぐらいの人数で演奏されるスコアだったのでしょう。もし、ラトルがそれに近い編成で演奏していたのだとすれば、とても「交響楽団」とは呼べないでしょうね。 しかし、今回の演奏では、「ロンドン交響楽団」という名前がどんどん書いてありますし、「この録音の時のオーケストラのメンバー」という詳細なリストまでブックレットには掲載されています。それによると、弦楽器は12型ですから、ちょっと小振りですが、管楽器は本来のマルチ・リードではなく、きちんと専門の楽器を別々の人が演奏しているようですからしっかり「交響楽団」になってます。ただ、ここで加わっている大量のサックス群とドラム・セットは、元々オーケストラにはいませんから、エキストラが参加していますけど。 物語は、オハイオの田舎に住んでいた小説家志望のルースと女優志望のアイリーンという姉妹が、大都会ニューヨークにやって来て様々な人と出会い成長していくという、まるで「朝ドラ」のような展開のお話です。このミュージカルは2010年に日本でも(日本人によって)上演されていますが、その時の上演時間は2時間半超だったそうです。このラトルのコンサートではどのような形だったのかは分かりませんが、このSACDでは音楽の部分だけが集められて、1時間10分に収まっていますから、それほど長くはありません。とは言ってもその分のセリフがまるまるカットされているのでしょうから、これを聴いただけではそのストーリーの流れはほとんど分からないでしょうね。ここで対訳も何もついていないのは、そのようなことを鑑みてのことだったのでしょうかね。 ですから、このSACDではバーンスタインの音楽をストレートに味わうことが出来ます。全体の雰囲気は、物語のコミカルさを反映してかなり明るい、というかノーテンキなビッグ・バンド・ジャズの世界です。ただ、時折、先ほどの「3番目」のミュージカル、「ウェストサイド・ストーリー」を思わせるようなキレの良いダンス・ナンバーが入っているのが魅力でしょうか。それは、あちらの「マンボ」につながる「コンガ!」と、「クール」の先駆けの「スウィング!」でしょうか。 ルース役のアンプレスは、まさにハマり役ですが、アイリーンにデ・ニースを使ったのはあまりにももったいないような気がします。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

そのDGのCDは、国内盤では今月の12日にすでに発売になっています。輸入盤も14日発売予定でした。普通はこの全集だとCD2枚か3枚に収まりそうなものですが、ここではそれぞれ1曲ずつの4枚組でした。そうしないと、曲の途中でCDを交換しなければいけなくなるのでしょう。ただ、お値段はCD2枚分相当というのは、良心的? ところが、そんなCDの発売より前に、なんとNMLでの配信が始まっていましたよ。月に2000円ほど払えば聴き放題というこのストリーミング・サービスでは、こんなメジャーはレーベルまで扱っていたんですね。今までは、かなり前に発売されたものしかなかったような気がしていたのですが、こんな「出来立てほやほや」のアイテムまで聴けるなんて、すごすぎませんか? そこで、せっかくですので聴いてみることにしました。まず、その演奏時間を見て、確かに4枚組にしたことに納得です。たとえばこの間聴いたヴェンツァーゴの全集だと「3番」と「4番」がまるまる1枚に収まっていたのに、バレンボイムの場合はどのように組み合わせても普通のCDの容量を超えてしまうのですからね。しかも、「1番」と「2番」では第1楽章の提示部の繰り返しを行っていないにもかかわらず、ですから。 つまり、ここでの彼のテンポはかなりゆったりしている、ということになります。確かに「1番」などは、とても遅いテンポでした。しかし、それは別に、いわゆる「巨匠」が重みを付けて遅く演奏するのとはちょっと状況が違っていました。バレンボイムは、それぞれのフレーズを納得のいくまで磨き上げていて、その結果テンポが遅くなっていただけなのです。ですから、そこからは手をかけられたことによってより情報が豊かになった音楽が伝わってきます。というか、これくらい丁寧に歌い上げないことには、本当のブラームスの姿は見えてはこないのだな、と実感できるのですね。 その上で、バレンボイムは、必要とあらばどんどんテンポを動かして、時には荒々しいほど切迫した場面を作ったりもしています。それも、ベースがこの遅いテンポだったからこそ、より際立った効果があげられたのでしょう。もちろん、いわゆる「巨匠」が多用する無意味は「タメ」は、この演奏には全くありません。 それに気が付くと、他の交響曲ではどうなのかが知りたくて、いつの間にか全曲を聴き通していました。時には、そんな予想できない動きについていけないメンバーもいるようで、管楽器と弦楽器が激しくずれていたりもしましたが、それもしっかり「味」となっていますしね。 弦楽器の配置は、ヴァイオリンが左右に分かれて、コントラバスが左手に来るという対向型、「第4番」のフィナーレでのヴァイオリンの掛け合いが楽しめます。殴り合いではありません(それは「対抗型」)。 このオーケストラにはフルートの首席奏者が2人いますが、1、4番と2、3番を吹いている人は別の人だとはっきり分かります。突き抜けるような存在感を示している人が、ソロが多い1番と4番を吹いているのは納得です。4番のソロなどは、わざわざサブマイクの入力を上げていますし。 それと、ティンパニの迫力はすごいですね。録音会場(ピエール・ブーレーズ・ザール)の音響特性も加わって、圧倒されます。 ただ、そんな素晴らしい演奏を楽しみつつも、やはりAACの音には不満が募ります。いや、最初のうちはなかなかやるじゃない、という気もしたのですが、さすがに4曲聴き通すと、その音の雑さ加減は鼻に付いてきます。 とは言え、おそらく、今のCDは店頭から撤去され、しばらくは入手できないでしょうから、これは貴重な音源です。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

さらに、彼はオペラもこれまでに4つ作っています。その中でも、2014年にイギリスのロイヤル・オペラ(コヴェント・ガーデン)からの委嘱で作られた「Glare」は、「SFオペラ」、あるいは「ロボット・オペラ」と呼ばれて、センセーションを巻き起こしたそうです。ここではソプラノのロールがロボット(アンドロイド)なんですね。なんでも、男がそのロボットの包みを開くところがオープニングなのだとか。そこで鞭を出して(そ、それは「SMオペラ」)。 彼の作品は多岐にわたっていて、その中にはヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ピアノのために作られた「Natsukusa-Ya」というタイトルの室内楽もあります。もちろん、これはあの「夏草や 兵どもが 夢の跡」という芭蕉の句をモティーフにしているのでしょうね。 このCDで演奏されているのは、デンマーク国立管弦楽団でのポストでの2つの成果です。それぞれ、作曲された直後にデンマーク放送によって録音されています。 まずは2015年に作られた「交響曲第3番」です。これを指揮しているのはロバート・スパーノ。この作品は、作られたころにはもう余命いくばくもないと分かっていた作曲者の父親にささげられています(父親は2017年に亡くなりました)。この曲の中には、ですから作曲者の個人的な別離の思いが込められているのだそうです。 編成はオーケストラの他に混声合唱と電子音が加わります。電子音は、ほとんどバックグラウンドのように漂っていますが、合唱はかなり重要なファクターとして登場します。 CDでは曲は8つのトラックに分かれていますが、それは楽章の区分ではなく、音楽はほぼ切れ目なく続いています。 まず、冒頭では日本の祭太鼓のような大きな太鼓のリズミカルなイントロに続いて、電子音ともオーケストラのクラスターとも判別がつかないサウンドが響きます。その、なんとも不安を誘う響きは、かつて見たデンマークのテレビドラマ「キングダム」のサントラととてもよく似た雰囲気を持っています。そこに、なんともおどろおどろしい合唱が入ってきて、恐怖感をあおります。なにか、リゲティの「レクイエム」が思いおこされる部分です。 それが、一瞬にして静まり6/8のリズムに乗って聴こえてきたのは、ニルセンが作った子守唄「Solen er så rød(ご覧、お日様が赤いよ)」です。しかし、それも暴力的なクラスターで中断されます。 その後の「Ruhig aber genau(静かに、しかし正確に)」という部分では、まさに正確なリズムに乗って、安らかな音楽が進みます。そこに、「Wer kann es sagen(誰がそれを語れるだろう)」という、ほとんどア・カペラに静かなオーケストラのバックが付いた合唱曲が続きます。 さらに、煽り立てるようなオーケストラの部分(なぜか、ビートルズの「A hard day's night」の引用が)に続いて、合唱による壮大なコラールが登場します。これはヴォカリーズによって歌われ、オーケストラはまるで映画音楽のように感動的にそれを煽ります。それもなにかアイロニカルな変拍子のオスティナートで中断されますが、またコラールが再現、そこにはなんとも言えぬ平穏な世界が広がるのです。 もう1曲は2013年に作られたオーケストラのための協奏曲「Morpheus(眠りの神)」です。指揮はジョシュア・ワイラーステイン。こちらは文字通りオーケストラだけで、やはり目くるめく色彩的な音響世界を体験できます。 CD Artwork © Dacapo Records |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |