|

|

|

|

![]()

見つかったー、カンニング。.... 佐久間學

バッハが生まれるちょうど100年前に生まれた作曲家、ハインリヒ・シュッツの「マタイ受難曲」もやはり広く知られていますが、その様式はバッハとは大きく異なっていました。彼の場合は、ベースとなるテキストはバッハと同じくドイツ語訳の新約聖書のマタイ福音書ですが、その音楽は無伴奏で淡々とそのテキストを歌い上げる、というものでした。ですから、演奏時間も1時間もかかりません。そして、バッハみたいに、聖書の朗読の間に讃美歌や、まるでオペラのアリアのような独立した歌曲が挿入されることはまだありませんでした。 シュッツの37年後に生まれたセバスティアーニは、シュッツの受難曲のスタイルに、初めて讃美歌(コラール)を取り入れました。さらに、すべての曲に器楽の伴奏を加えたのです。これは画期的なこと、彼は若いころイタリアで音楽の勉強をしていますから、当時の最先端の音楽を知ることが出来たのでしょう。実際、シュッツの「マタイ」が作られたのは1666年ですが、セバスティアーニの曲はその3年前に作られていますからね。 ポール・オデットとスティーヴン・スタッブズという二人のリュート奏者が共同で音楽監督を務めるボストン・アーリー・ミュージック・フェスティヴァル室内アンサンブルがこの曲を演奏したのは、2014年の4月のそのフェスティヴァルの時でした。それから3年後、スタッブズとは縁の深いブレーメンでのセッションで録音されたのが、このCDです。 メンバーは、声楽のソリストが6人です。例によってエヴァンゲリストはテノール、イエスはバリトンが担当し、残りの歌手はそれぞれ他の登場人物と、コラールを歌います。そして、トゥルバ(群衆の合唱)は、この全員が歌っています。 器楽アンサンブルの編成は、ヴァイオリン2挺、ヴィオラ・ダ・ガンバ4挺に通奏低音というユニークなものです。通奏低音も、ここでは2挺のテオルボにオルガンとチェンバロというかなりの大編成になっています。もちろん、そのテオルボはオデットとスタッブズが演奏しています。つまり、ここでは「指揮者」というものは存在しておらず、お互いのメンバーが自発的にアンサンブルを作っているのでしょう。 その伴奏は、登場人物によってきっちりと楽器の割り当てが決まっているようです。エヴァンゲリスト(テノール)のバックはヴィオラ・ダ・ガンバと通奏低音、イエス(バリトン)のバックにはヴァイオリンと通奏低音、そしてトゥルバのバックは全部の楽器というのが、基本的なパターンです。コラール(ソプラノ・ソロ)ではヴィオラ・ダ・ガンバだけで、時折低音も入る、という形でしょうか。ですから、イエスが語りはじめるときには、ひときわ目立つ高音の響きに彩られることになって、いやでもありがたみが増す、ということになります。 さらに、最後にイエスがこと切れる場面、彼の「Eli, Eli, lama asabthani?」という言葉の時には、伴奏はオルガンだけになり、ひときわ引き締まったサウンドが響きます。それをエヴァンゲリストがドイツ語で復唱する時には、元はイエスの言葉だということでバックにはヴァイオリンが使われていますね。そして、その後に穏やかなコラールが続くというとても感動的なシーンを形成しています。 そのイエス役のイムラーが、ここではひときわ存在感を誇っています。エヴァンゲリストのバルツァーも、とても豊かな表現力で、真に迫った歌を聴かせてくれます。 1時間ちょっとで味わえる、シンプルでも中身の濃い「マタイ」です。ちょっと後味が残りますが(それは「マオタイ」)。 Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

というのも、以前こちらで聴いたニルセンの交響曲などは、まさにその「デッカ」で開発されたマイクアレンジを使って録音されていて、とても素晴らしい音が体験できましたからね。 しかし、どうやら、そんな期待は全く見当外れだったようです。この新しいレーベルのルーツは「アメリカ・デッカ」のようなのですね。ややこしい話ですが、イギリスの「デッカ」の子会社としてアメリカで設立された「アメリカ・デッカ」は、後に親会社とは全く資本関係がなくなって完全な別会社となり、主にジャズやポップスの分野で録音を行うようになります(クラシックでもルッジェロ・リッチの「クレモナの栄光」という名盤がありましたね)。  ただ、もはや「アメリカ・デッカ」の名前はなくなっていましたから、ここに来てこの「ゴールド・デッカ」という名前で「アメリカ・デッカ」が復活した、ということでまちがいないでっか? というわけで、このNYフィルの場合は、今までこのオーケストラが配信用にライブ録音を行っていたのと同じスタッフが製作を行うことになっていました。 そんな、「名前」にまつわるややこしい話は、そのライブ録音の会場であるホールの名前にも及んでいます。今回のクレジットを見て、それが「デイヴィッド・ゲフィン・ホール」という名前だったので、NYに新しいホールでも出来たのかな、と思ったら、写真では今までの「エイヴリー・フィッシャー・ホール」と同じところのようでした。なんでも、2015年にホールの名前が変わっていたのだそうですね。「ネーミング・ライツ」というやつでしょうか。でも、フィッシャーはオーディオ・メーカーですから分かりますが、ゲフィンはクラシックとは無縁のプロデューサーですけどね。金さえ出せばいいということなのでしょうか。 つまり、このNYフィルの本拠地であるコンサートホールは、建設された当初から音響的には問題がありました。それを改善するために再三改修工事が行われ、その費用をこの人たちが(一部)出していたのですね。いや、実はいまだに改善されないので、来年からまた工事が始まるのですが、それをゲフィンが(一部)払ってくれたのだそうです。 そんな欠陥ホールの実態は、このCDを聴いてもよく分かります。低音が異様にブーストされているところに残響が乗り、明瞭さが全くなくなっているのですね。ただ、もちろん優秀なエンジニアであれば、そこを目立たせずにちゃんとした音で録音することは可能です。先ほどのニルセンがその好例、それに比べれば、このCDの録音はまるでシロートの仕事です。 そんなおぞましいサウンドだからこそ、今年の秋からNYフィルの音楽監督に就任するファン・ズヴィーデンのアグレッシブなベートーヴェンはインパクトを与えてくれるのかもしれません。そういう意味では、指揮者の音楽性を的確に増幅させたクレバーな録音と言えなくもありません。好きにはなれませんが。 CD Artwork © New York Philharmonic |

||||||

もちろん、2チャンネルのステレオでしたらハイレゾが欲しい時には配信で入手できるのですから構わないのでしょうが、困るのはサラウンドの音源です。これは、今のところレーベルのサイトでは入手できませんからね。 しかし、うれしいことに、実質的に日本のスタッフが製作している一連の加藤訓子のアルバムは、国内盤に限ってはしっかりSACDで出ています。 今回のバッハのアルバムも、やはりSACDでしたから、ホッとしました。しかし、今までのライヒ、ペルト、クセナキスという路線から一変してバッハというのは、ちょっと意外な気はしましたね。 実際、このアルバムを入手した時にはまだサラウンドを聴ける環境にはなかったので、2チャンネルで聴いてみたのですが、そこで聴こえてきたバッハにはなにかとてつもない違和感がありました。そこからは、これまでのアルバムでの真摯なスタンスがまるで感じられず、さらにはバッハに対するリスペクトも完全に欠如しているのではないか、とすら思ってしまいました。 しかし、最近思い立ってこれをサラウンドで聴き直してみたら、そんな印象が全く変わってしまったのですから、驚いてしまいます。まず最初に聴こえてきたのは、「平均律」の「第1番前奏曲」、あの「グノーのアヴェ・マリア」の下敷きになった曲です。それはもう、マリンバの巨大な音像が浮かび上がり、音を放つ鍵盤の1個1個が空中にさまよいながらそれぞれを主張しているという感じでした。これこそがサラウンド録音でしかなしえない音の聴こえ方なのでしょう。はっきり言ってそれは殆ど子供だましのようなものなのですが、考えてみればオーディオ再生そのものが、間違いなく子供だましのテクニックで作り上げられた偽物の世界。だとしたら、だまされたふりをしてそれを楽しむのも悪くはありません。 それは、まさに、単なる「前奏曲」、それに続いて聴こえてきた「無伴奏チェロ組曲第1番」では、さらなる驚きが待っていました。この曲は、もちろんチェロという一つの楽器だけで、低音の声部と高音の声部を同時に演奏しようという大胆なコンセプトのもとに出来上がっているのですが、その同じ音域で放たれるマリンバの「バス」の、とてつもないエネルギーにとことん圧倒されることになります。それは、まるで地の底から響いてくるようなサウンド、それがサラウンドでは、まるで大地に開いた大きな穴から聴こえてくるような「錯覚」に陥ります。 これは比喩ではなく、最近読んだこちらの中に書いてあったことで、マリンバの起源というのは実際に地面に穴を掘って、その上で木片を叩いてその穴に共鳴させていたということを知ったのですが、そんな、リアルに「地の底」からの音のように感じられるのですね。 まさか演奏家や録音スタッフがそれを意図していたわけではないのでしょうが、ここには、そんなアフリカの自然や文化までが内包された、桁外れに巨大なバッハの姿がありました。 後半は、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ、ここでの「バス」は、もっと都会的な軽やかさで響いていました。 SACD Artwork © Linn Records |

||||||

現在ではエストニアのポストは降りて、デンマークの「アルス・ノヴァ・コペンハーゲン」、アイルランドの「アイルランド室内合唱団」、ポルトガルの「コロ・カーサ・ダ・ムジカ」と、ヨーロッパ各国の合唱団の首席指揮者を務めています。 今回は「アルス・ノヴァ・コペンハーゲン」を指揮したアルバム、デンマークの作曲家の作品が集められています。 アルバムタイトルは「境界を越えて」というような意味なのでしょうか。ヒリアーのライナーノーツによると、こじつけも含めて、地理的、文化的、思想的な境界がテーマになっているのだそうです。ということで、ここで登場するうちのウィルヘルム・ステンハンマルだけはスウェーデン人なのですが、ここで歌われているのはデンマーク語のテキストなので、そういう意味での「境界」も含めて取り上げられているようです。 まずは、デンマークを代表する作曲家、カール・ニルセンの「3つのモテット」です。彼の作風はいまいち不思議なところがありますが、この曲はもろルネサンス期のポリフォニーを現代に再現したという、明解なコンセプトが伝わってきます。とは言っても、そこにはペルトのような風通しの良さは見られず、かなり屈折した和声に支配されてはいますが。 次は、「北欧音楽の父」と言われて、最近評価が高まっているニルス・ゲーゼの「Som markens blomst henvisner fage(野に咲く花のように消え去っていく)」という葬礼のための讃美歌を下敷きにした作品です。単旋律で歌われたものが次にはハーモニーが付けられ、さらに最後には短調だったメロディが長調に変わる、というあたりに「境界」を見出してほしいということなのでしょう。 先ほどのステンハンマルの「3つの合唱曲」は、美しいハーモニーのパートソングです。テキストは、シェーンベルクの「グレの歌」やディーリアスのオペラ「フェニモアとゲルダ」にも使われているデンマークの詩人、イェンス・ペーター・ヤコブセンのものです。3曲目の「もしも娘がいたのなら」などは、マドリガル風の囃子言葉も入って、陽気に盛り上がります。 20世紀になってすぐ生まれたヴァン・ホルンボーの「2つの境界のバラード」は、スコットランドの領土の境界を歌った作者不詳のテキスト(英語)によって作られた、やはりパートソングで、快活な1曲目と、暗い2曲目との対比が見事です。 最後に歌われているのが、このアルバムのメイン曲、1960年生まれのリン・ティエルンヘイがこの合唱団のために作った「Vox Repotage(報道の声)」です。彼女がここでメインに使ったのはエリアス・カネッティの代表的な著作「群衆と権力」の中のテキストです。 さらに、そこには様々なメディアからの引用が加わります。新聞記事やインターネットの記事(なんとWikipediaまで)、さらには、アインシュタインの言葉も。そこから生まれたのは、まるで柴田南雄が作り上げた一連の「シアターピース」のような世界です。そこでは、言葉たちは時に歌われ、時に語られて、強烈なメッセージを放っています。 なによりも素晴らしいのは、このレーベルの看板エンジニア、プレベン・イワンによる卓越した録音が、SACDのサラウンドで聴くことが出来ることです。教会のたっぷりとした残響を伴うアコースティックスの中で、キリッとした合唱団の硬質のサウンドが響き渡っている空間をリアルに感じられるのは、とても幸せです。 SACD Artwork © Dacapo Records |

||||||

今まで聴いたことがある彼の大きな作品としては、こちらの「マニフィカート」がとても印象的でした。このSACD(+BD-A)ではノルウェーのニーダロス大聖堂の合唱団が歌っていましたが、アルネセン自身もかつてはここの合唱団のメンバーだったのですね。このアルバムは、2016年のグラミー賞に録音部門のカテゴリーでノミネートされていました。 その時の超リアルなサラウンドのサウンドによって、ピュアそのものの児童合唱の声を味わっていましたから、同じ作曲家の作品をアメリカの大人の合唱団が歌った時にはいったいどんなものになるのかはちょっと不安なところもありました。 確かに、録音の面から言ったら、先ほどの2Lのある意味ぶっ飛んだ音には比べようもない、なんともレンジが狭くて盛り上がりに欠けるサウンドには失望させられました。さらに信じられないことに、この録音では会場のグラウンド・ノイズが派手に聴こえてくるのですからね。とは言っても、そんな怪しげな録音によって聴こえてくるこのデンバーを本拠地に活躍している「カントライ」という合唱団は、アメリカと言って連想される大味なものでは決してなく、まさに大人ならではのクオリティの高い演奏を味わわせてくれました。というより、ここで歌われているアルネセンの曲は全て英語かラテン語なので、テキスト上の共感までもしっかりと伝わってきます。何しろ、このアルバムの中の12曲のうちの4曲が、この合唱団の委嘱によって作られ、これが世界初録音というのですから、作曲家との信頼によって硬く結ばれているのでしょうね、曲によってはソリストが登場しますが、それらは全員この合唱団のメンバーで、それぞれに素晴らしい声ですから、かなりのスキルを持った人たちの集まりなのでしょう。 この中では、2010年に作られた「Cradle Hymn」という子守歌が、ホワイトハウスのあのオバマ大統領の前で歌われた、ということで広く知られているようです。とてもシンプルな分かりやすいメロディの繰り返しで、それぞれに細かくアレンジを変えて楽しませてくれます。これにはピアノ伴奏が付いていますが、ここで聴けるピアノ伴奏つきの曲が、大体同じようなソロでも歌えるような美しいメロディを前面に出したものになっています。 そんな中で、2013年に作られた大曲(演奏時間は50分近く)の「レクイエム」の中の「Pie Jasu」も、ピアノ伴奏で演奏されていました。オリジナルは弦楽合奏にトランペット1本と多くの打楽器という編成で、この曲の場合はソリストが2人用意されていますが、それが1人のソリストと合唱にピアノ伴奏という形に新たに編曲されています。なんでも、最初の「レクイエム」の構想では「Pie Jesu」は入れないつもりでいたものが、ある日突然このメロディが「降りてきた」ので、急遽その中に加えたのだそうですから、これは間違いなく心を打つ音楽なのでしょう。 とにかく、最初から最後まで美しいメロディと美しいハーモニーに彩られた、とてもゴージャスな曲ばかりなので、もったいないことに、ちょっと飽きてきたな、と思った頃、最後から2番目の「Infinity」というアルバムタイトルにもなっている曲になったら、それまでの曲とは一味違うとても厳しい曲調だったので、ちょっとびっくりしてしまいました。何か切迫したような合唱の最後に、ソプラノ・ソロがとても緊張感のある合いの手を入れるというシーンがあるのですが、そのソロはそれまでピアノ伴奏を弾いていた方なんですね。 これは、コンクールの自由曲に使ったら、とても受けるのではないでしょうか。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd. |

||||||

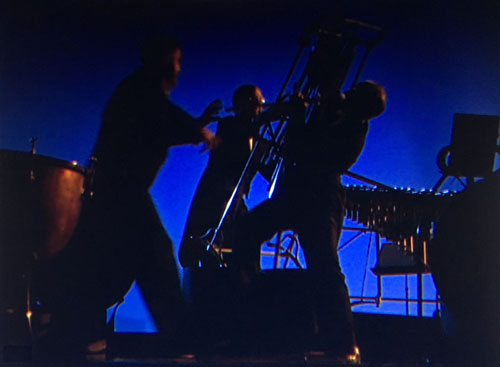

ただ、それを実際に聴くことが出来たのは、そのようなマルチトラックのサウンドトラックをきちんと再生できるごく限られた映画館だけでした。そして、それが1991年にパッケージとなって「お茶の間」でも見られるようになった時でも、そのVHSで出来たのは普通の2チャンネルステレオで聴くことだけでした。   ですから、それまでのソフトではテイラーは冒頭に登場するだけで、そのあとの曲目紹介は冒頭のオーケストラのシーンが使いまわされているバックで声が聴こえるだけだったものが、この新しいDVDではきちんと彼が燕尾服姿で、異様にテンションの高い明瞭な声でしゃべっているシーンを見ることが出来ます。「春の祭典」の前説で、打楽器奏者がチューブラー・ベルを倒してしまったためにナレーションが中断する、といった「くすぐり」も、ここで初めて見ることが出来ました。  今頃になってサラウンド再生の環境が整ったので、その最新のフォーマットに対応しているBDを、遅まきながら購入してみました。映像はDVDの段階でほぼ満足のいくものだったのですが、やはりBDでワンランク上がったような気がします。 肝心のサラウンドですが、確かに周りを取り囲む音場にはなっていますが、基本的には2チャンネルステレオの延長のような左右の拡がりと移動だけで、前後での動きはほとんど感じられませんでした。 余談ですが、最初のオーケストラのウォームアップのシーンでは、当時のフィラデルフィア管弦楽団の首席フルート奏者のウィリアム・キンケイドが指慣らしをしているところが見られますが、本編ではおそらく当時は主流だった細かいビブラートがかなり耳障りですね。 BDのボーナストラックで、今まで知らなかった特殊効果エンジニアのハーマン・シュルタイスの仕事を知ることが出来たのは、最大の収穫でした。アニメなのですべての原画を書いていたのだとばかり思っていたのですが、実写で様々な効果を出していたのですね。どうりで、「春の祭典」のオープニングなどは、CGよりも美しいわけです。 BD Artwork © Disney |

||||||

調べてみると、驚いたことにこの方はオルガニストで、2005年にロンドンのサウスゲートにあるクライスト・チャーチのアシスタント・ディレクターに就任、その教会のオルガニストも務めていたのです。コンサートではこの「ロ短調」やヘンデルの「メサイア」、デュリュフレの「レクイエム」の伴奏などもしていたそうです。 レコーディング・エンジニアとしての経歴は、その前から始まっているようでした。2002年ごろからは「アシスタント・エンジニア」あるいは「編集」という肩書でクレジットが現れるようになっていて、本格的に「レコーディング・エンジニア」として独り立ちするのは2006年ごろからのようです。それから現在まで、すでに200枚以上のCDの製作にかかわっています。ヒニットは、まさに超売れっ子のエンジニアとオルガニストとして二足のわらじで大活躍をしていたのでした。 彼の名前がクレジットされているレーベルはこのHYPERIONが最も多いようですね。そのほかにNAXOSとかSIGNUMなども見当たります。もちろん、彼の「本職」である(どちらが本職かは分かりませんが)合唱関係の録音が大部分を占めています。その際にプロデューサーとしてクレジットされているのが、多くの場合エイドリアン・ピーコックという、かつてはバス歌手として活躍されていた人です。 実は、このピーコック/ヒニットというチームは、2013年にも同じHYPERIONレーベルに今回と同じ「ロ短調ミサ」を録音していました。それはこちらの、ジョナサン・コーエン指揮の「アルカンジェロ」のアルバムです。今回の録音が2017年ですから、たった4年で同じ制作チームが同じ曲を別の団体で録音していることになります。もちろん、いずれも同じピリオド楽器による演奏ですが、今回はコーエン盤に比べると各パートの人数は大幅に増えていますから、そんな違いが同じエンジニアの手によって比較できることになります。これはなかなか興味深いこと、さすがは合唱大国であるイギリスならではの快挙ですね。まだまだCD業界も捨てたものではありません。 以前、レイトンがバッハの「ヨハネ」を録音した時には、合唱は彼が主にかかわっている2つの団体のうちの「ポリフォニー」の方でした。その後、「クリスマス・オラトリオ」を録音した時には、もう一つの団体、「トリニティ・カレッジ聖歌隊」になって、今回も同じ「トリニティ」です。この2つの合唱団はいくらかその持ち味が異なっていたようで、こちらの方が比較的穏健のような印象がありました。 今回も、そんなスタイル自体はそんなに変わってはいないような気はしたのですが、例えば「Gloria」の最後の「Cum Sancto Spiritu」や「Credo」の最後の「Et expect resurectionem」では、そんな穏健さをかなぐり捨てたハイテンションな姿も見られます。 ソリストでは、ソプラノのキャサリン・ワトソンがとても豊かな表現力を披露してくれています。たとえば「Laudamus te」の中の歌詞「adoramus te」の最初の「a」の歌い方がまるで溜息のように聴こえるのが、とてもセクシーです。彼女がカウンターテナーのイェスティン・デイヴィスと一緒に歌う「Et in unum Dominum」では、イェスティンの淡白さもあってその奔放な表現は浮き出ています。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

実際には、このタームはそのような物理学の範疇を超えて、たまに普通の会話の中でも使われることはあります。要は、「エントロピー」というのは「無秩序」の状態を定量的に表したもので、これが増大すると、それだけ「無秩序」になる、ということです。そして、「自然界ではエントロピーは増大する」というのが、この法則です。たとえば、冷水と熱湯を混ぜるといずれはぬるま湯になってしまいます。これは、それぞれ別の状態で秩序を持っていたものが、秩序のないものに変わってしまうことでエントロピーは増大しています。しかしその逆、ぬるま湯から冷水と熱湯を作り出すことはエントロピーが減少することなので、普通はできません。 などと、七面倒くさいことを言ってますが、ここでそんなタイトルを与えられた作品は、「エレックトリック・ベースとオーケストラのための協奏曲」です。つまり、通常はロックやジャズといったポップ・ミュージックとクラシックという全く別の秩序の中にある楽器なりアンサンブルを混ぜることによって新たな無秩序の状態を作り出そうという程度の発想なのですね。別に「コラボレーション」とか言ってみてもその意味は変わらないものを、ちょっと難しく言ってみました、ぐらいのノリなのでしょう。 そんな曲を作ったのは、1977年生まれのフィンランドの作曲家、ラウリ・ポラーです。このアルバムは、彼の作品集、そしてこの方は、なんとあのジャン・シベリウスの曾孫なのだそうです。こんな顔です。  「エントロピア」では、ポラーがソリストとしてクーシスト指揮のラハティ交響楽団と共演しています。これはもう、かつての「プログレッシブ・ロック」を彷彿とさせるようなロックとクラシックが高次元で融合した痛快な作品です。 もう一つの「協奏曲」、「ドミノ組曲」は、ドラム・セットとジャズ・ピアノがソリストです。これは意外とおとなしく、3つある最初と最後の楽章は、しっかり記譜されたパターンをピアノが延々と弾いているほとんどミニマル、真ん中の楽章だけドラムスが即興で暴れまわるという曲です。 さらに彼の興味はヒップ・ホップにも及んでいて、アルバムの最初に収録されているのはオーケストラをバックにラッパーが登場するというとんでもないコラボでした。でも、ここでのラッパー、パペリTは、自分で作ったテキスト(「リリック」でしょうね)を淡々と語るスタイルですから、いにしえの「現代音楽」の「シュプレッヒ・ゲザンク」のような味わいが醸し出されています。それを、ポストプロダクションで声を歪ませたりサラウンドの音場を作っていたりしていますから、もうたまりません。BISがSACDをやめないでくれて、本当によかったと思えてきます。 フィンランド語のラップは初めて聴きましたが、なかなか美しいと感じられるのは、日本語のラップがあまりに醜く貧しいからでしょう。 彼のひいおじいさんがこのSACDを聴いたら、なんと言うのでしょうね。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

そこで2014年に録音されて翌年リリースされたのが、以前にご紹介したこちらのアルバムです。ただ、2人分の「6つのモテット」、つまり12曲のモテットを収録するのには、CD1枚では無理なので、まず1枚だけを出す時には、2つの選択肢が考えられることになります。1枚に入るのは半分の6曲ですから、同じテキストの曲をそれぞれの作曲家が作ったものを3曲だけ取り上げるのか、すべてのテキストを、それぞれ3曲ずつバッハの作品とサンドストレムの作品に分けるかという選択です。 彼らが取ったのは後者。ですから、そこではそれぞれの作曲家の「聴き比べ」はできませんでした。その結果、バッハはともかく、残りのサンドストレムの曲はぜひ聴いてみたいという願望が募ることになります。そんなリスナーの心理を読んだのか、3年後に残りの曲を録音したのが、この「Vol 2」です。 これで、ジャケットのデザインが良く似たCDが2枚手元に届いたことになります。曲目はもちろんどちらも同じタイトル、曲順も「Komm, Jesu, komm」、「Jesu, meine Freude」、「Der Geist hilft unser Schwachheit auf」、「Fu()rchte dich nicht, ich bei dir」、「Lobet den Herrn, alle Heiden」、「Singet dem Herrn ein neues Lied」、いわゆる「5番」、「3番」、「2番」、「4番」、「6番」、「1番」と、全く同じです。 ただ、前回はサンドストレムの曲はタイトルしかありませんでしたが、今回はきちんと編成まで表記されていました。それによると、バッハは4声、5声、そして8声の二重合唱で、そこにコラ・パルテで楽器が加わっていますが、サンドストレムではそれがもっと細かくパート分けされていることが分かります。最大が「8声から16声までの二重合唱」というものでした。もちろん、ア・カペラ。こうなると、もうリゲティの「Lux aeterna」の世界ですね。 ですから、サンドストレムの「モテット」は、テキストはバッハとは同じでもその音楽は全くの別物に仕上がっています。特に、その細分化された声部によって生み出されるトーン・クラスターの魅力は、一つの聴きどころでしょう。 とは言っても、彼は間違いなくバッハの精神は受け継いでいます。それが端的に表れているのが、コラールの扱いでしょう。バッハの「モテット」の中には多くのコラールが使われていて、それが聴くものに親しみを抱かせるものになっていますが、サンドストレムもそのコラールのテキストの部分は、極力ホモフォニックで美しい和音進行を使っています。 そんなことに気づいたのは、この「Vol 2」を聴いてからでした。「Vol 1」では、バッハでは何かおざなりな歌い方だし、サンドストレムでは技術的なほころびがあちこちに見られたので、そこまで聴き取れなかったのですが、今回は違います。確かにバッハが薄味であることに変わりはありませんが、サンドストレムではものの見事に自分たちのものとして歌えているのですね。 それは、最後の「Singet dem Herrn ein neues Lied」を聴いて、強く感じました。以前のレビューで同じ曲を歌っている別の団体にはとても及ばないだろう、みたいなことを書いていましたが、実際はそれをはるかに凌駕する出来だったのですよ。1曲目のとてつもないメリスマもやすやすと歌っていますし、2曲目では、「コラール」と「アリア」を交互に歌うというバッハと同じ手法が取られていますが、その対比が見事に歌い分けられているのですからね。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

1曲目は、1960年生まれのエーロン・ジェイ・カーニスが作った「Air」という、フルートと弦楽四重奏のための作品です。メインとなるテーマはまさに「現代」ならではの甘ったるい癒し系です。そのまま行ってしまえばただのペルトのエピゴーネンになってしまいますが、途中でガラッと攻撃的な音楽に変わるのが新機軸。さらに、フルートのカデンツァを挟んで元の甘い音楽が帰ってくると思いきや、そうではなくとても寂しく終わるのは、一度変わったものは決して元には戻れないことへのメタファーなのでしょうか。 2曲目の「Skipping Stones」という曲を作ったマイケル・ファイン(1950年生まれ)は、これまでプロデューサーとして音楽業界で活躍していた人ですが、なんと63歳になってから妻が癌の宣告を受けことを機に突然作曲を始めたのだそうです。そこで、2つ目の作品となったのが、子供のころに遊んだ「石切り」をテーマにした音楽です。視聴率の悪いドラマが急に終わること(それは「打ち切り」)ではなく、川に平らな石を投げて水面にスキップさせる遊びですね。前の曲にコントラバスが加わったもの、ちょっと不思議なハーモニー感を持った、味わい深い曲です。恐る恐るこの演奏メンバーに楽譜を送ったら、とても気に入られて、こうして録音もされました。 次はノーム・エルキーズ(1966年生まれ)が最初はトラヴェルソとチェンバロのために作った「E Sonata」を、モダン・フルートとピアノに直したものです。ここでは、エルキーズ自身がピアノを弾いています。最初の編成でもわかる通り、3つある楽章の最初のものは、もろバロック風のテイストを持っています。ただ、あまりにも「現代風バロック」を気取った結果、なんともグロテスクなハーモニーになっているのが残念です。次の楽章は、フルートはピッチや音色、あるいは奏法を変えて単音を伸ばしているだけ、というユニークな曲、その間に、ピアノは時にはバロック風、時には無調風と遊んでいます。そして、最後は軽快なスウィング・ジャズで締めくくるという、分かりやすさです。ここでのハーモニーは第1楽章とよく似ています。 4曲目は1965年生まれのジェニファー・マーガレット・バーカーが作った「Na Tri Peathraichean」というフルートとピアノのための曲。スコットランドのグレンコーにある「3人姉妹」という連山のことですが、ここでは3つの曲が、それぞれの山のタイトルになっています。「Gearr Aonach」では、フルートは山に対して何度も呼びかける、ちょっと重苦しい音楽です。「Aonach Dubh」では、岩肌を転がる石の描写でしょうか、とても激しい運動感が聴こえてきます。そして「Beinn Fhada」では、あちこちを眺めまわっているという感じでしょうか、最後には最初の呼びかけが繰り返されます。 最後の「Pavane and Symmetries」は、ダン・コールマン(1972年生まれ)が、最初はフルートと弦楽オーケストラのために作ったものを、ピアノ伴奏に直したものです。優雅な「パヴァーヌ」と、ダイナミックな踊りとの対比が聴きものです。なぜか、このトラックだけ音が引っ込んで聴こえてきます。ちょっとしたマイクアレンジの加減でしょうか。 いずれも、とても穏やかな作風ですし、奏法もたまにフラッター・タンギングが出てくるぐらいで極めてオーソドックスなものに終始しています。まさに、典型的な「今」の音楽ばかりです。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |