|

|

|

|

![]()

バッハかいな。.... 佐久間學

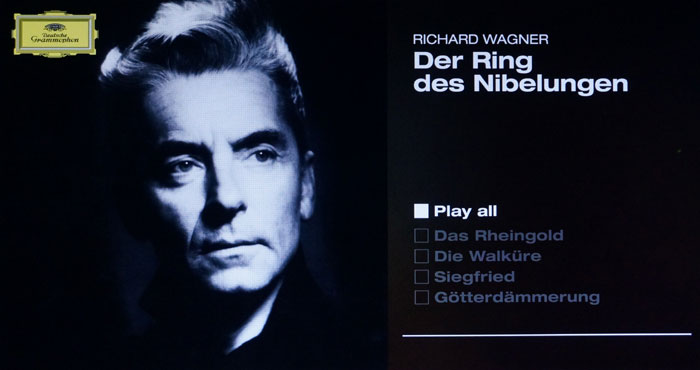

その違いの最大の要因は、マスターテープの劣化なのでしょう。アナログ録音の宿命で、どうしても経年変化は避けられないもののようですね。ただ、その劣化の度合いは保存のコンディションによって様々ですから、一概に古い録音でははっきり聴いて分かるほどの音質上の変化があるとは言い切れません。デジタル・トランスポートの際に使われていたマスターテープのコンディションがどんなものであったのかは実際に聴いてみるまでは全く分かりませんから、まるで「博打」ですね。こんなものを喜んで食べる人の気がしれません(それは「パクチー」)。結局、今回の一連のBD-AやSACDでは、クナッパーツブッシュの「パルジファル」やカラヤンの「トスカ」などはまさに「ハズレ」でしたが、ベームの「トリスタン」は「大当たり」でしたから。 今回の「サロメ」は1961年に録音されています。ですから、年代的にはかなりの劣化が起きていると考えられますから、それほど期待はしていませんでした。しかし、結果はそれほど悪いものではありませんでした。「トスカ」あたりではバリトンの声で派手に歪んでいたのですが、ここではエバーハルト・ヴェヒターのヨカナーンの声はクリアそのものでしたから、まずは合格です。 ただ、「7つのヴェールの踊り」のあたりではかなり目立つドロップアウトが何箇所もあったので、さすがに剥離は避けられない、と思いましたね。しかし、手元には1985年頃に最初にCD化されたものがあったので聴いてみたら、それとまったくおなじ個所でドロップアウトが聴こえましたから、マスターテープを作る際の編集(手貼り)の時点で、かなりいい加減な仕事が行われていたということになるのでしょうね。  ところで、このBD-Aでは、24/96のリニアPCMと、DOLBY TRUE HDの両方のデータが入っていて、それをトップメニューで選択できるようになっています。   以前、カラヤンの「指環」もBD-Aになりましたが、これはDOLBYのデータしか入っていませんでしたから、選択肢はありませんでした。  BD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

そして、今の時代は最初からジャズとクラシックの垣根がないところからキャリアをスタートさせている音楽家がたくさんいます。ここで聴くことのできる3つの「クラリネット協奏曲」を作ったり演奏しているのも、それぞれに日常的にジャンルを超えた活動を行っている人ばかりですからね。 ここで演奏しているオーケストラはWDR(西ドイツ放送)に所属している2つのオーケストラの一つ、WDRケルン放送管弦楽団。もう一つの「ケルン放送交響楽団」の方はクラシック専門ですが、こちらはもっと幅広い音楽をいつも演奏しています。それで儲けるんですね。そして、その首席クラリネット奏者であるアンディ・マイルズが、このアルバムの主人公です。 ジャケットの写真で、彼がクラリネットを演奏していますが、その楽器を見ると「エーラー管」であることが分かります。これは、世界中でメインに使われている楽器(ベーム管)とは全く別のタイプの楽器で、主にドイツのオーケストラ奏者だけによって使われているものです。その渋い音色は、まさにドイツ・オーストリア古典派の音楽には最も適した楽器だと言われています。そんな楽器で演奏されるジャズ、ちょっと気になりますね。 最初に演奏されている協奏曲は、1939年生まれの、アメリカの編曲の世界では名前を知らない人はいないという大御所、ホルヘ・カランドレリの作品です。いかにもクラシック的なアレグロ−アダージョ−プレストという典型的な楽章配置になっていて、第1楽章あたりは近代の例えばイベールあたりの作品とよく似た、技巧的なパッセージと色彩的なオーケストレーションが魅力的なものに仕上がっています。しかし、途中からそれがガラリと変わって、小粋なジャズ風のリズムに乗った軽快なものになります。そして最後には「カデンツァ」が用意されていますがおそらくそれは演奏者に即興演奏が任されている「ソロ」のパートなのでしょう。 第2楽章は、まさにスタンダード・ナンバーのジャズ・ヴォーカルの世界が広がります。まるでムード・ミュージック(死語)のようなサウンドが、ジャジーに迫ります。しかし、最後の楽章あたりでは、弦楽器に打楽器のような演奏をさせる「現代的」な奏法まで繰り出して、ハードさも主張しています。 2曲目はこのオーケストラの委嘱によって、特にマイルズのために作られた、1957年生まれ、映画やテレビの世界で活躍しているダニエル・フライバーグの「ラテン・アメリカン・クロニクルス」という、スペイン風のテイストを持った作品です。ここでは、クラリネットのソロがオーケストラのフルート奏者と掛け合いをするシーンもありますが、そのフルートもしっかりジャズっぽいビブラートで応戦しています。 3曲目はトランペット奏者から作曲家に転身した1963年生まれのジェフ・ビールの「Riches to Rags」と「Famines to Feasts」という2つの部分から成る作品。シンコペーションのリズムが各所で大活躍です。 マイルズは、胸のすくようなテクニックで、見事にソロのパッセージを吹きまくっています。エーラー管ならではの落ち着いた音色と、控えめなビブラートが、ジャズの中にもしっかりクラシックのセンスを感じさせてくれています。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

委嘱を受けたのは、1960年生まれのドイツの作曲家で、これまでに10曲以上のオペラを作っているデトレフ・グラナートです。コーヒーには欠かせません(それは「グラニュー糖」)。 彼が作った「レクイエム」は、2016年11月5日に、コンセルトヘボウで初演を迎えました。このアルバムは、その世界初演の録音です。演奏時間は83分と、かなり長大な作品ですが、それがなんとハイブリッドSACD1枚に収まっているのですから、すごいですね。CDレイヤーにそんなに収録されているのですからね。これで、こちらを抜いて、今まで聴いたCDでは最長記録となりました。 そんなに長くなったのは、この作品の構成のせいです。ここでは、通常のレクイエムの典礼文の間に、ボスにちなんで、こちらにも登場した彼の代表作である「七つの大罪と四終 」の「七つの大罪」からインスパイアされた曲が7曲(「大食」、「憤怒」、「嫉妬」、「怠惰」、「虚栄」、「淫欲」、「貪欲」)挿入されているのです。そのテキストは、なんと「カルミナ・ブラーナ」、カール・オルフの作品で有名な写本ですが、もちろん、オルフが使ったものは避けて、歌詞が選ばれています。 編成も巨大です。4人の歌手と、もう一人歌わないバリトンのナレーターのソリスト、2つの混声合唱、オルガン、そして多くの打楽器が入ったフル編成のオーケストラです。空間的な配置にも工夫があって、ナレーターは「高いところ」から語り、合唱はステージの上と客席のバルコニーの2か所に配置されています。 第1曲目はやはりカルミナ・ブラーナのテキストによる「De Demonibus(悪魔の)」というタイトルの曲。まず、バリトン歌手デイヴィッド・ウィルソン=ジョンソンの「声」で始まります。それは「ヒエロニムス・ボス!」という叫び声(彼は、常に叫ぶだけす)。それに続いて、ボスの名前を音名に変換したモティーフがチューブラー・ベルで現れます。かなりのこじつけですが、それは「HERSBCH」で「H,E,D(=Re),Es,B,C,H」というドイツ音名の音列になり、この曲のいたるところに顔を出しています。そして、合唱が始まると、それはまさにオルフの「カルミナ・ブラーナ」とそっくりな音楽が展開されます。それはそれで、キャッチーな「ツカミ」としての役割は十分に果たすものでした。 次の「Requiem Aeternam」は、ガラリと雰囲気が変わって、バルコニーの合唱とオルガンだけで、しっとりと歌われます。そんな感じで、まるで「聖」と「俗」が交互に現れるようななんとも感情の起伏が激しい音楽は続きます。 「7つの大罪」は、決まりきったパターンで、最初に叫び声、その後は合唱は入らずソリストとオーケストラだけで演奏されます。ソリストはローテーションで、重唱も含めて同じ回数だけ登場しています。ここでも、やはりオルフの作品の影が見え隠れしてしまいます。 典礼文の部分も、時折無調のテイストが感じられるところもありますが、大半は派手なオーケストレーションで、ショスタコーヴィチやジョン・ウィリアムスを思わせるような迫り方の曲も。 でも、最後の「In Paradisum」は、とても安らかで美しい曲でした。それまで何度となく怒鳴られ続けていたボスも、ここでやっと安息の地を見つけられたことでしょう。 SACD Artwork © Koninklijk Concertgebouworkest |

||||||

ただ、このレーベルは音そのものはとても生々しくて厚みのある豊かなものなのですが、ギリギリのゲインで勝負しているために時折入力オーバーで音が歪んでしまっているところが出てきます。それが、SACDではCDに比べてより「生々しく」聴こえてしまうのですね。もともとハイレゾとは言えないものを、こんな風に歪みだけが目立つようにしているのでは、SACDとしてのメリットはほとんどありません。 しかし、ヤンソンスの演奏は素晴らしいものでした。なによりも、第1楽章の「タタタター」のテーマとペアになっていて、最初はヴァイオリンとチェロで出てくるゆったりとしたテーマでのアウフタクトの扱いが絶品です。小節線を超えるところでの絶妙の「間」、そこには確かに「愛」が感じられます。ハープと弦楽器だけで演奏される、有名な「アダージェット」というタイトル(殺虫剤ではありません・・・それは「アースジェット」)の第4楽章も、よくある甘ったるい歌い方ではなく、まるですすり泣くような演奏を、ヤンソンスは弦楽器に要求しています。 マーラーがこの交響曲を完成させたのは1902年のこと、1904年には初演が行われ、同じ年に出版されます。しかし、その出版に際しては、マーラーは妻アルマの意見も取り入れて楽譜を改訂しています。さらに、出版後も亡くなる1911年まで、しつこく改訂を行っていました。現在では、その最終稿を後の人が校訂した形で出版されているはずです その1904年の初版は、インターネットで容易に見ることが出来ます。それは1ページ目からすでに、同じパッセージでも今の楽譜と比べると演奏する楽器が違っているところが見つかるのですから、全体では膨大な量の訂正が行われていたはずです。さらに、同じサイトではパート譜も見られるようになっていますが、それがすでにスコアとは違っているのですから、ひどいものです。 マーラーの楽譜そのものは、とっくの昔に著作権は切れているのですが、「後の人が校訂」した場合に、その校訂楽譜に対しての著作権が発生します。ですから、それを避けるためにお金のないアマチュアのオーケストラが、原則パブリック・ドメインのインターネットの楽譜をダウンロードして使うような場合は、注意が必要です。この「交響曲第5番」での訂正箇所は膨大ですから、指揮者は貴重な練習時間を楽譜の訂正のような無駄なことに使わなければならなくなりますからね。 もちろん、プロのオーケストラの場合は、きちんとそれなりのお金を払って最新の楽譜を用意して演奏なり録音なりを行っていることでしょう。今回のヤンソンス指揮のバイエルン放送交響楽団も、メンバーの譜面台にはちゃんと購入するか、レンタルしたパート譜が乗っていたはずです。 それでも、場合によっては楽譜に問題があることもあります。第4楽章の113小節目(赤枠、02:22付近)では、木管楽器のユニゾンのはずなのに、フルートとそれ以外の楽器が微妙にリズムが違っています。  ところが、このヤンソンスの録音では、そこが「楽譜通り」に演奏されているのがはっきり分かるのですよ。ちょっとびっくり。でも、それでマーラーのヘンテコなオーケストレーションの一端が感じられたような気がします。 SACD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

これは、2016年2月の20日と21日の2日間にわたって、フィルハーモニー・ド・パリで行われた交響曲ツィクルスのライブ録音です。1日目は「3番(スコットランド)」と「2番(賛歌)」、2日目には「1番」、「4番(イタリア)」、「5番(宗教改革)」が演奏されています。録音データでは、その次の22日もクレジットされていますが、おそらくその日には、本番でミスをした部分を録り直したのでしょう。いや、「本番」の方も、客席のノイズがほとんど聴こえていないので、大半はゲネプロの段階で収録は完了していたのかもしれません。 この新しいツィクルスで特徴的なのは、新しい原典版の楽譜が使われているということです。1番と2番はブライトコプフ&ヘルテル版、3、4、5番はクリストファー・ホグウッド校訂のベーレンライター版という表記があります。ブライトコプフでは、最新のメンデルスゾーン全集が刊行されていますが、ベーレンライター版はホグウッドが亡くなってしまったために、交響曲はこの3曲しかありません。 そして、楽譜とともに重要なのが、ブライトコプフ版の全集に含まれている、2009年に刊行された「メンデルスゾーン作品目録(MWV)」による作品番号が、おそらく市販CDとしては初めて採用されていることです。MWVは、正式には「Felix Mendelssohn Bartholdy: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke」という長ったらしい名前ですが、この全集の「交響曲第1番」の校訂を行ったラルフ・ヴェーナーによって編纂されたもので、メンデルスゾーンの作品(Werke)をジャンル別、作曲年代順に整理した目録(Verzeichnis)です。 この目録では、全作品が「A」から「Z」までの26のカテゴリーに分類されていますが、「交響曲」は14番目の「N」のカテゴリーに入っています。これによって、今まで使われていた単に出版順につけられていた番号が、きちんと作られた順に呼ばれるようになりました。ただ、その中にはいわゆる「弦楽器のための交響曲」も含まれているので、今までの「交響曲第1番」は「MWV N 13」になっています。そのほかの交響曲のMWV番号は、5番→N 15、4番→N 16、3番→N 18です(13と17は未完の交響曲の断片)。なお、「交響曲第2番」は、交響曲ではなく「大編成宗教声楽曲=A」にカテゴライズされて「MWV A 18」という番号が与えられています。タイトルも「交響的カンタータ『賛歌』」と変わりました。詳細はこちら。 ブライトコプフ版は現物を見ていないので分かりませんが、ホグウッドが校訂したベーレンライター版では改訂が行われた作品では、改訂前と改訂後の楽譜を同時に見ることが出来るようになっています。ですから、「ホグウッド版」という表記があっても、それがどの稿による演奏なのかは分かりません。ここでは、ネゼ=セガンは全て「初稿」の形で演奏しているようです。もっとも、「3番」と「4番」は普通に演奏されるのが初稿なので、特に変わったところはありません。しかし「5番」は現行版が改訂後の「第2稿」なので、「第1稿」は非常に珍しく、多分これが2番目か3番目のCDなのではないでしょうか。 「第2稿」との最大の違いは、第3楽章と第4楽章の間に長大なフルート・ソロがフィーチャーされたカデンツァが入っている点です。これを吹いているのはクララ・アンドラーダ・デ・ラ・カッレでしょうか。とても渋い音色が魅力的です。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

このマンガは、少年マガジンエッジ(アダルト誌ではありません・・・それは「少年マガジンエッチ」)に2015年から2017年にかけて連載されたもので、単行本は第1巻が去年の7月、第2巻が今年の7月に刊行されました。もう連載は終わっているので、この2巻で完結のようです。 作者の田中さんは、女性です。彼女はそもそもミュージカル歌手を目指して武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科に入学するのですが、まわりの人たちのあまりのレベルの高さに、音楽家への道を断念しかけます。そんな時に「のだめカンタービレ」の作者、二ノ宮知子さんが大学に取材に来て、彼女は「その姿に触発されて」マンガ家を志すようになったのだそうです。それから修行に励み、10年以上の下積みを経て、晴れて世の中に認められるようにようになったというのですから、経歴自体がすでにマンガですね。そうか、「のだめ」ってそんな昔のことだったんですね。 そんな、音大卒マンガ家が世に問うた、クラシック・ギャグマンガが面白くない訳がありません。ギャグそのものはかなりスベってはいるものの、まずはデフォルメされまくっている大作曲家の「絵」には感動に近いものがあります。特に秀逸なのはシューベルトと滝廉太郎。シューベルトの顔の汗と、右手は最高ですね。そして、滝廉太郎。先ほどの帯コメントが事実だったとしたら、推薦コメントが断られたのは絶対この人の描かれ方のせいでしょう。なんたって、「日本のクラシック音楽の開祖」と祀られて、この国の音楽アカデミズムの中枢ではこんな銅像まで飾られているという人ですから、これはまずいです。だから、面白いんですけどね。  そもそも、毎回のタイトルの「第〇楽章」としたあたりで、普通のクラシックファンの感覚とは微妙にずれていることを感じないわけにはいきません。最後は「最終楽章」で何の問題もありませんが、そのひとつ前が「第21楽章」ですって。このぐらいの楽章数の作品がないわけではありませんが、それはかなり特殊なものですからね。 楽器はピアノ以外はほとんど登場しないので大丈夫だと思っていると、そのピアノでいきなりこんなのが出てきました。なんか、ボディのデッサンがおかしいですね。   そして、音楽大学が登場する「第17楽章」では、滝廉太郎が「音楽大学と銘打っているだけでも10校以上、一般大学の音楽科なども含めたら40校以上はあります」と言っているのも事実誤認。こちらを見ると、日本には優に100校以上の「音楽大学」があることが分かります。滝くんはWIKIのいい加減なデータを鵜呑みにしたのでしょう。 Book Artwork © Kodansha Ltd |

||||||

ただ、その他の作曲家では、交響曲全集を完成させたのは同じ北欧のニルセン(BBCスコティッシュ管)とベートーヴェン(ミネソタ管)しかなかったような気がします。そんなところに、いきなりマーラーの交響曲のツィクルスを始めたという情報が入ってきました。その第1弾として登場したのがこの「5番」です。 もちろん、オーケストラのコンサートでは今までにマーラーを取り上げたことはあったことでしょうし、1994年には室内楽版(シェーンベルク版)で「大地の歌」を録音していますから、別にマーラーが苦手だったわけではないのでしょうね。 この曲では、冒頭でのインパクトで、どれだけお客さんを引きつけられるかが、最大のポイントなのではないでしょうか。たった1本のトランペットから始まったものが、瞬時にとてつもない音響にまでたどり着くという場面、これは指揮者の腕の見せ所でしょう。そのトランペットのソリストは、素晴らしい音でその「運命のモティーフ」を吹いていました。そこには、どんな奏者でも見せるようなナーバスなところは全く感じられません。それどころか、まるでそれはニニ・ロッソの「夜空のトランペット」のようなリラックス感さえも持っていたのです。いかにもアメリカのオーケストラらしいという気はしますが、もうちょっと緊張感があってもいいような。 そして、すぐに最初のクライマックスがやってきます。この部分は、最近生で何度も聴いているので期待していたのですが、そのあまりのしょぼさには完全に失望させられてしまいました。SACDのダイナミック・レンジだったら、バスドラムの低音などはもっと重量感をもって聴こえてくるはずなのに(そういう音源はたくさん知っています)この、いかにも安全運転然とした録音はいったいなんでしょう。 そのあと、ヴァイオリンとチェロで現れるゆったりとしたテーマも、なんか薄っぺらな音で、ハイレゾならではの質感が全く伝わってきません。最近のBISの録音では、こういう弦楽器がとてもおざなりなものがよくあるのですが、これもそんな傾向が強く出てしまった、あまり感心できない録音なのでしょう。 ヴァンスカの指揮ぶりも、そういう録音のためなのかもしれませんが、なんか受け身に回ってしまった消極性のようなものが感じられてしまいます。あまり自分の主張を出さずに、もっぱらプレーヤーの自主性に任せる、みたいな感じ。 第2楽章も、同じようになんとも気の抜けた、戦闘意識の全く感じられない演奏です。第3楽章も、変に整っていて、マーラー特有の「汚なさ」が見られません。録音のせいもあるのかもしれませんが、クセのあるへんてこなメロディをあっさりと隠してしまっているので、とてもお上品になってしまっています。そして、第4楽章も、陶酔感からは程遠い乾いた音と歌いまわし、第5楽章も、何か居心地がよくありません。正直言って、こういうマーラーは嫌いです。 この後には「6番」と「2番」が控えているのだそうですが、とても購入する気にはなれません。というか、この程度の音だったらSACDでなくても構わないので、NMLで聴くぐらいが相応なのでは。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ただ、このプロジェクトでは、カンタータは実際の公演のライブ録音ですが、それ以外の宗教曲のスタジオ録音も行っていました。その第1弾が、2012年に録音されたこちらの「マタイ受難曲」でしたが、今回のCDはそれに続いて2016年に録音された「ロ短調ミサ」です。 まず、楽器や合唱の成り立ちから。オーケストラの楽器はピリオド楽器、弦楽器はヴァイオリン11人、ヴィオラ4人、チェロ3人、ヴィオローネ2人で、通奏低音はチェンバロとオルガン、リュートなどは入っていません。合唱はソプラノ12人、アルト7人、テナー6人、ベース8人、ソリストは合唱とは別に4人です。合唱でソプラノだけ多いのは、かなりの曲でソプラノのパートが2つに分かれているためでしょう。おそらく、現代ではこのぐらいの人数が、ストレスなくきっちりピリオドっぽいサウンドを味わえるスタンダードなのではないでしょうか。もはや「1パート1人」のブームは完全に終わっているようです。 ここで指揮をしているルドルフ・ルッツは、オルガニストやチェンバリストとして即興演奏には定評のある人です。この録音ではそれらの楽器は他の演奏家に任せていますが、特にクレジットはないものの、この中でそんな即興演奏を披露しています。1枚目のCDを聴き始めたら、普通はオーケストラと合唱で「キーリエ」と始まるはずのものが、なぜかチェンバロの独奏が聴こえてくるのです。いわば「前奏」を即興演奏で弾いていたのですね。さらに、2枚目のCDの頭でも、今度はオルガンで「クレド」の前奏を弾いています。ライブでは、そのあとですぐ指揮をしなければいけないので、これはちょっと難しいでしょうが、スタジオ録音ということでこんなお茶目なことをやってくれたのでしょう。なかなか粋なアイディアです。 ただ、これはライブの時こそ役にたつやり方なのかもしれませんね。「キリエ」も「クレド」も合唱は何も音がないところから歌い始めなければいけません(「クレド」はたいてい休憩後の最初の曲になります)から、前もって音を取っておかないといけません。あるいは、なにかの楽器で演奏前に音を出すとか。これは、かなりみっともないことですが、こんな風に「前奏」を付けてしまえば、堂々とそれで音取りが出来るのですから、これはもしかしたら新しいブームになるかもしれませんね。 もちろん、この合唱団には、そんなことは必要ないでしょう。長年オーケストラと一緒にバッハのカンタータを歌ってきたこのメンバーは、オーケストラとの歌い方を完璧にマスターしているように思えます。自分のパートが、今オーケストラのどの楽器とユニゾンになっているのかを知って、その楽器にしっかり寄り添って歌っていますから、まるでそれは一つの楽器のように聴こえてきます。こんなすごいことができる合唱団なんて、なかなかいないのではないでしょうか。 テキストの歌い方も、しっかり揃っているのがうれしいですね。「グローリア」の「グロ」をしっかり前に出して歌うのは、日本人にはなかなかできません。 オーケストラでも、ソロ楽器はあまり目立たないで全体の奉仕している姿が心地よく聴こえます。トランペットなどは、全く出しゃばらないのにしっかりとその存在感は伝わってくる、というセンスの良さです。しっかり装飾も入れてますし。ただ、これは好みが分かれるでしょうね。もっとバリバリ吹いてほしいと思う人もいるでしょうから。 CD Artwork © J.S.Bach-Stiftung St.Gallen |

||||||

初期のアルバムでは、ベーシストとしてボッテシーニの室内楽を集めたものが1995年にSTRADIVARIUSからリリースされていますし、映画音楽のサントラ盤もありました。ピアニストとしては、2015年にリリースされた「The 12th Room」という、自作を含む多くの作曲家の名曲を集めたアルバムでデビューしています。さらに2016年には、SONYから2004年から現在までの音源を集めた2枚組のアンソロジーが、最新の映像のDVDと一緒にリリースされています。 今回のアルバムは、2016年10月17日にヴェネツィアのフェニーチェ歌劇場で、そこのオーケストラを指揮したコンサートのライブ録音です。1曲目のバッハの「ブランデンブルク協奏曲第3番」では、自らチェンバロを弾きながら指揮をしています。2曲目は2006年の彼の作品「ヴァイオリン協奏曲第1番」を、初演者であるセルゲイ・クリロフのヴァイオリンで、そして最後はメンデルスゾーンの「交響曲第4番(イタリア)」という、ヴァラエティに富んだプログラムです。 最初のバッハは、ドイツ風の厳格なものではなく、まさにバッハがお手本にしたイタリアの協奏曲のような明るく自由な雰囲気に満ちていました。彼はクラウディオ・アバドとも親密な関係にあったそうで、彼のスタイルには心酔していたようですから、このあたりの演奏家の自発性をとことん重視するという姿勢が現れることになるのでしょう。ただ、アバドの場合はこの「ブランデンブルク」もソリスト級の人が集まっていてアンサンブルも完璧でしたが、このイタリアのオーケストラではそこまでのスキルはないようです。第3楽章になるとテンポもかなり速くなり、ちょっと収拾がつかなくなるところも出てきますが、ノリの良さでカバー、でしょうか。楽章間のカデンツァは、アレッサンドロ・マルチェッロの「オーボエ協奏曲」をバッハがクラヴィーア用に編曲した「協奏曲BWV974」の第2楽章を、そのまま移調して演奏していました。このあたりが、ボッソの作曲家としての立ち位置を象徴しているように感じられます。 次に演奏される彼の「ヴァイオリン協奏曲」は、全3楽章、演奏時間は30分という大作です。とは言っても、時間的な長さに比べて、そこに用いられている素材があまりにも少ないのには、ちょっとひるんでしまいます。言ってみれば「ミニマル・ミュージック」の世界、そうなると、聴く者としては身を構えて音に込められた作曲家の思いを受け止めるというよりは、ひたすら意識を殺した音の流れの中に身を任せる、という姿勢が求められるはずです。中でも、真ん中に置かれたゆっくりした楽章はそれだけでほぼ半分の時間を費やしていますから、これはもうほとんど極上の「ヒーリング」の世界です。途中でトイレに行きたくなるかもしれません(それは「ご不浄」)。いつの間にか無意識のかなたに連れて行かれそうになると、突然元気のよい第3楽章が始まって、目を覚ます、という体験が待っています。 メンデルスゾーンの「イタリア」も、良く聴くことが出来る引き締まったスマートな演奏には程遠い、まるで晩年のチェリビダッケのような持って回った表現です。おそらく、もっと上手なオーケストラだったら、この気まぐれな指揮に順応して素晴らしいものが生まれていたのでは、という感慨だけが残ります。 彼は、2011年に筋萎縮性側索硬化症(ASL)を発症したのだそうです。現在ではピアノを弾く時にはとても高い椅子に座って、ほとんど立った状態で演奏していますし、指揮もやはり椅子に座ったまま、指揮台には車椅子のためのスロープが設けられています。 CD Artwork © Sony Music Entertainment Italy SpA |

||||||

まずは、オルガンのためのコラール「Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ」BWV639です。これは1972年、ソ連時代に作られたアンドレイ・タルコフスキー監督の映画「惑星ソラリス」の中で使われて有名になった曲ですね。映画の中ではシンセサイザーのような音で聴こえてきますが、当時のソ連にはまだシンセサイザーはなく、電子音を使って作られていたのだそうです。それを、アルフェイエフ様はオーケストラのために編曲なさいましたが、テーマは最初にトランペット、続いてオーボエで歌われるように作られておりました。その最初のトランペット・ソロの感じが、日本の下々の作曲家、富田勲が作ったNHK-BSの「プレミアム・シアター」のオープニング・テーマととてもよく似たテイストのように感じられるのはただの偶然なのでしょうか。もちろん、下賤な富田の曲はとてもだらしのない、何の魅力も感じられないものですが、アルフェイエフ様の編曲は一本芯が通っているようで、崇高さまで感じられてしまいます。 それに続いて、バッハのオリジナルの作品が演奏されます。まずはカンタータ「Ich habe genug」BWV82です。このカンタータは、何回か再演されて、そのたびにソリストがソプラノやメゾソプラノに替えられて、それに伴い調性も変わるのですが、ここでアルフェイエフ様が選んだのは初演のハ短調、ソリストがバスのバージョンです。これは、昨今良く聴かれるようなピリオド楽器系のちょっととんがった演奏とは対極をなす、なんとも伸びやかで安らぎが与えられるような演奏でした。バリトンのシュテファン・ゲンツは、とてもやわらかい声でしっとりとアリアやレシタティーヴォを歌っています。最初のアリアは、マタイ受難曲の39番のソプラノのアリア「Erbarme dich」とよく似ていますね。これだけ丁寧に歌われていると、メリスマの持つ意味が全く変わって感じられますし、レシタティーヴォさえもとても抒情的に思えてきます。 次は、フルートに若手のアリヤ・ヴォドヴォゾワを迎えて、「組曲第2番」BWV1067です。これは冒頭の序曲から、なんとも懐かしい、今では絶えて聴かれることのなくなったスケールの大きな音楽が現れていました。これは、おそらくバッハが現代に生きていたらこんな演奏をしていたのではないか、というアルフェイエフ様の「忖度」が反映されたものなのではないでしょうか。ひたすら「原典」を追い求めてやまない現代人の視野の狭さに対する、これはアルフェイエフ様の痛烈な皮肉なのかもしれませんね。もう、ただひれ伏すしかない、崇高な演奏です。 最後は、やはり原曲はオルガン・ソロだった「パッサカリアとフーガ」BWV582のオーケストラへの編曲です。これは、下々の指揮者、レオポルド・ストコフスキーが行った編曲も有名ですが、アルフェイエフ様は金管楽器だけのユニゾンでバス声部を提示するという、まるでこれ自体が教会の中の典礼のようなやり方で曲を始めていました。しかし、それから先の展開は、ありえないほどにぶっ飛びまくられているのには、思わずおののいてしまいました。ストコフスキーでさえも使うことをためらったチューブラー・ベルやタムタムの応酬、我々日本の田舎、奥州に住む下々のものには到底予想もできないような世界が、そこには広がっていたのです。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |