トップページ > 進藤流について

進藤流について

月刊「観世」

月刊「観世」

平成18年6月号表紙

島根県松江市の大庭(おおば)地区および雲南市大東町に伝承されている進藤流謡曲についての簡単な報告です。

詳細は月刊「観世」平成18年6月号・7月号(檜書店)掲載記事「松江の進藤流について」をお読みください。

6月号:https://www.hinoki-shoten.co.jp/kanze/bn/ym/0606

7月号:https://www.hinoki-shoten.co.jp/kanze/bn/ym/0607

進藤流とは

進藤流は能のワキ方の一流派である。

「流祖を山城国山科出身の進藤久右衛門忠次(1552〜1635)とする。(中略)江戸時代を通じてワキ方の筆頭に位置し、観世流に次いで謡本を発行している。忠次の子の以三は家芸を継がず、京都に住して素謡の普及に尽力し、謡伝書『筆次抄』を記した。(中略) 幕末の家元は十世進藤権之助信啓で維新後は零落し、その妻の弟の観世流宗家二十二世観世清孝が世話をするが、1879年(明治12)没し、進藤流は廃絶した。」(印藤英明「進藤流」、『能・狂言事典』西野春雄+羽田昶編、平凡社、1987年、263頁)

ワキ方とは

神、幽霊、狂人などに扮して登場する役者(シテ)に先立って、僧侶、神官、旅人などの現実の人間として登場し、シテと相対して能を進行させる役。能面を着けて非現実的な存在を演ずるシテ方とはおのずと謡の趣を異にする。古くはワキが地謡の統率者をも兼ねていた(現在はシテ方が勤める)。現在は福王流、宝生流、高安流があり、廃絶した流儀に春藤流、進藤流がある。

神魂神社の奉納番組

神魂神社本殿 |

神魂神社社務所 |

奉納謡番組 |

|

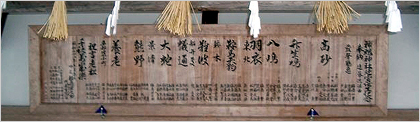

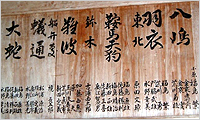

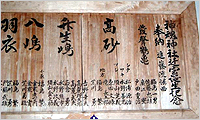

神魂(かもす)神社(島根県松江市大庭町377)の社務所玄関に奉納謡番組が掲げてある。

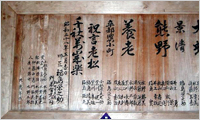

「神魂神社遷宮誕生記念/奉納 進藤流謡曲/發聲鶴亀/高砂/竹生嶋/八嶋/羽衣/東北/鞍馬天狗/鉢木/難波/船弁慶/蟻通/大蛇/景清/熊野/養老/卒都婆小町/祝言老松/千秋万歳楽/昭和二十八年五月吉日/師匠 福島栄之助 齢七十三才/門弟有志一同/発起人(十名)/北惠年識」(師匠以外の氏名は省略)

昭和28年、神魂神社での奉納は明治12年の「廃絶」から74年後である。 奉納謡番組末尾 |

奉納謡番組中央部 |

奉納謡番組冒頭 |

福島家訪問

神魂神社奉納番組の冒頭に名前が載っている福島一男さん(島根県松江市古志原在住)を訪問した(平成17年12月7日、平成18年3月6日)。

福島一男さんは昭和5年生まれで現在75歳である。謡の師匠である福島栄之助は一男さんの祖父(明治15年生〜昭和35年没)。明治42年から書き起こされた「進藤流門人名簿」には350人の名がある。福島家は一男さんで八代目となる農家で、昭和35年頃までは薬用人参を栽培していた。教える方も教わる方も農家なので、稽古は通年ではなく農閑期の冬に限られていた。栄之助師の稽古は無報酬であった。

当時は小謡が婚礼などでよく謡われた他、歳徳神(としとくじん)の当屋交代の儀式といった民俗信仰の儀礼でも小謡が謡われていた。謡ができる人物は、婚礼に際して式次第を半紙に記して教える「指図人(さしずにん)」でもあった。昨今の稽古事と違い、謡は通過儀礼や地域の行事になくてはならないものであり、家の当主にとっては必須の素養だったようだ。

神魂神社の秋上洋二宮司のお話では、奉納で謡ったのは当時の大庭村青年団であった。昭和35年ころから青年団組織が機能しなくなり、このような謡の会もされなくなったという。高度経済成長期の農村共同体の崩壊、テレビなどマスメディアの普及が相俟って民俗行事や謡などの伝承を危機に追い込んだのであろう。昭和60年頃までは福島一男さんらの謡が酒宴で聞かれることもあったが、謡の「お肴」も徐々に消えていった。「カラオケになった」と一男さんは言う。

その他の師匠

- 勝部重太郎(昭和24、25年頃没)。

大草地区の人。こちらは仕舞も教えていたらしい。 -

境長五郎(昭和40年頃没)。

栄之助師の実弟で一番弟子でもあった。福島家に程近い山代神社に、昭和26年の奉納番組が残されており、境長五郎は師匠として記されている。 - 長廻(ながさこ)忠右衛門(生年不明、大正8年没)。

福島栄之助師の師匠。松江市内で人形店を営む長廻家の五代目金之助の弟。長廻家は幕末から松江で人形を商っており、かつては京都から人形を仕入れたり、職人を呼び寄せたりしていたので、忠右衛門の進藤流は京都と関係する可能性も考えられる。 - 原田久三郎(生年不明、大正四年没)。

長廻忠右衛門の師匠。住所は松江市末次。福島家の門人名簿に住所と没年が記してある。今回の調査ではその地域に該当する家は見つからなかった。福島家にある寛文十一年の謡本は長廻師を通じて原田師の遺品を受け継いだものらしい。

福島家の資料

-

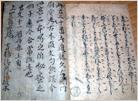

同奥付五番綴謡本。二十四冊。寛文十一(1671)年仲春。上田三郎右衛門、高橋清兵衛板本。揃。全百二十番。法政大学「鴻山文庫」所蔵本と同じ。

寛文十一年刊五番綴謡本 -

同奥付五番綴謡本。十九冊。延宝九(1681)年仲春。桂六左衛門開板。揃には五冊を欠く。法政大学「鴻山文庫」所蔵本と同じ。

延宝九年刊五番綴謡本 -

同奥付「進藤流高砂番謡及小謡附属全」 長廻忠右衛門が明治三十五年に松江で発行したもの。高砂だけ番(全曲)で、他は小謡のみ、という福島家での稽古内容と合致している。松江のような小都市で謡本が発行されていること自体驚きであるが、明治時代の松江では謡本が発行されるほど進藤流が盛んだったということか。

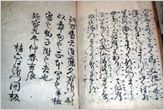

進藤流高砂番謡及小謡附属全帙題簽 - 「謡曲作法控帖」 三条のみで未完と思われるが、儀礼と謡との関連を具体的に記した興味深い内容である。

- 「進藤流門人名簿」

他に奥附のない小謡本や写本が数種

今後の伝承について

大庭地区では昭和三十年代以降、師匠の不在で稽古は行われていない。しかし福島一男さんを含めて七十歳台後半の十人ほどが健在である。この人々と周囲の熱意があれば将来に伝承することは不可能ではない。

松江市の南西に隣接する雲南(うんなん)市でも進藤流が伝承されている。伝承者は、同市大東(だいとう)町須賀地区で仕出し料理店を営む宍道(しんじ)進さん(67歳)である。松江より大東に移り住んだ祖父が、板前の教養として謡曲を習いおぼえており、それを受け継いだという。松江で習得したとすれば、おそらく長廻忠右衛門の流れであろう。ここでは宍道さんが中心となって年に数回の「練習会」が行われているというから頼もしい。

調査を終えて

今回の調査で、松江では予想以上に進藤流の謡が普及していたことがわかった。五十年間の延べ人数とは言え、福島家だけで350人の門人を数える。勝部重太郎、境長五郎の門人もこの他に相当数いたことを考えると、その普及度はかなりのものである。この進藤流はいつ頃から松江に伝わったのであろうか。明治維新以降、中央で活動基盤を失った能楽師が当地にやってきたという可能性もあるが、江戸時代に普及したものが維新後も衰えず続いたと考えるのが自然ではないだろうか。

松江市北部の佐太神社には十七世紀初頭に京都の猿楽能から影響を受けた「神能」が伝承され、周辺地域にも能形式を含む神楽が分布している。これらの台本に大成前の猿楽能の影響を見てとる研究者もある(石塚尊俊『出雲神楽』出雲市教育委員会、平成13年、64〜72頁)。一方、近世以降の出雲地方において中央の五流に連なる能や謡がどれだけ普及していたかはほとんど不明で、松平家治世下の状況も研究が及んでいない。松江市誌編纂委員会編『新修松江市誌』(松江市役所、昭和37年)には、幕末の藩主松平定安の頃に観世流から喜多流に代わり、藩主お抱えの黒沢右源次という役者が明治の終わりごろまで教えていたという記述があるが、詳細は不明である。

松江は松平不昧公に由来する茶道の盛んな土地であり、周辺にも古い文物や祭事民俗が多く残されている。明治23年から翌年にかけてこの町に滞在したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が当地の文化と風土を賞賛したことは有名だが、彼は門付芸人や庶民の歌を好んで聞いている。長廻忠右衛門が謡本を発行する十年ほど前のことで、進藤流の謡もハーンの耳に入ったかもしれない。この土地の文化的水脈を深く探っていくと、どこかで能にたどり着くのではないだろうか。

ワキ方の視点から

実は、奉納番組の中に「進藤流」の文字を最初に発見したのは下掛宝生流の安田登さんであった。ワキ方の流儀という縁もあり、平成18年3月の調査には安田さんに同行を願った。最後にワキ方としての安田さんの目に松江の進藤流がどう映ったかをお伝えしてこの報告を閉じたい。

「進藤流は観世流の座付であるが、謡本をみると現行観世流との違いがいくつか目につく。ヤの間のトリの最後の文字に引きがついていること。詞(こどば)に『下』の符号がついている部分があることは下掛宝生流と共通している。また、昔は謡を中心として全ての儀礼が構成され、謡がなければ何もできなかったという事実はたいへん興味深い。生活と謡が密着していたと言える。さらに、謡が入る前も儀礼の中心には歌があったはずで、歌を中心として共同体の儀礼が構成されていたことを考えると、さらに古い時代にも興味がうつってくる」。

付記 東京における進藤流の伝承者

- 鈴木誠:天保九(1838)年生、明治三十二(1899)年没。

明治三十年頃まで進藤流ワキ方として舞台を勤めていた(倉田喜弘編『明治の能楽(三)』平成八年、日本芸術文化振興会、四頁)。 - 鈴木亥三郎:明治十二(1879)年〜昭和十五(1940)年頃まで生存。

初代梅若実の甥、前姓は西村。鈴木誠の孫との養子縁組により鈴木姓となる。(三浦裕子他「『梅若実日記』の登場人物―初代梅若実親戚人名簿稿―」武蔵野女子大学能楽資料センター紀要、一四号、2002年、92〜95頁)。 - 鈴木一雄:明治三十六(1903)年生、平成五(1993)年没。

亥三郎の長男、二世梅若実及び二十四世観世左近、初世梅若万三郎に師事した(西野春雄+羽田昶編『新訂増補 能・狂言事典』平凡社、2006年、416頁)。永年にわたり東京大学観世会を指導した。

※ 鈴木家にあった進藤流の伝書は、鈴木一雄師が生前に法政大学能楽研究所へ寄贈しており、その内容は型附、装束附、間狂言との掛け合いの詞(ことば)集、習物の目録などである。

今回の調査でお世話になった方々(50音順)

- 秋上洋二様(神魂神社宮司)

- 荒川長巳様(精神科医、島根大学保健管理センター)

- 石川陽春様(グラフィックデザイナー、出雲市)

- 宇畑学様(山陰中央新報報道部記者)

- 太田功様(観世流名誉師範、茅ヶ崎市)

- 宍道進様(曽田屋、雲南市大東町須賀)

- 新庄正典様(松江郷土館嘱託)

- 長廻和助様(ながさこ人形店代表取締役、松江市天神町)

- 西野春雄先生(法政大学能楽研究所所長)

- 生和康宏様(松江市総合文化センター所長)

- 原田康行様(創美堂代表取締役、松江市末次本町)

- 福島一男様(農業、松江市古志原)

- 柳井妙子様(檜書店)

- 山中玲子先生(法政大学能楽研究所教授)

Copyright © 2004 by TSUKITAKU Satoshi, all rights reserved.