Ref.2016.03 2016.04.28

北海道内航空ネットワークの再構築

1.北海道内航空ネットワーク

日本の民間航空は昭和28年のいわゆる航空再開から63年、定期航空便による輸送旅客数は実に年間ほぼ1億人に達する。 当然路線数も多く2014年度では272路線も運航されている。

その中で北海道は特異な地位を占めているが、それは国内で唯一地域内に内陸航空路線があることである。 日本の都道府県内で最も広大な面積を有する北海道なので、当然と言えば当然である。 他にも都府県内に航空路線が運航されている都県はあるが、それらの路線は全て離島路線である。

2016年3月に北海道にも新幹線が上陸し、2031年度には札幌まで延伸される計画になっているが、そこから先への延伸計画は確定して居らず、それで北海道内航空の将来を予想するには、当面は函館〜札幌間にだけ新幹線が走ることを想定すれば良いことになる。 2016年4月現在の道内の航空路線を次の通りである。

北海道内の航空路線(2016年4月ダイヤ)

ANA |

JAL |

HAC |

備考 |

新千歳〜稚内 |

|||

新千歳〜女満 |

新千歳〜女満 |

||

新千歳〜中標 |

|||

新千歳〜釧路 |

丘珠〜釧路 |

||

新千歳〜函館 |

丘珠〜函館 |

2031年度には新幹線開通で廃止されると予想 |

|

丘珠〜利尻 |

ANAも夏期に新千歳〜利尻線を運航する見込み |

||

函館〜奥尻 |

|||

(丘珠〜三沢) |

道外への路線 |

第 1 表

今回、北海道内の航空ネットワークを問題として取り上げるのには理由がある。 2014年に日本航空(JAL)は北海道エアシステム(HAC)の子会社化を発表し、今年に入ってからHAC保有のSaab340B+の外部塗装をJALの鶴丸デザインとする方針を発表している。 JALの鶴丸デザイン、垂直尾翼の翼を上に丸めた赤い鶴は、JALの最初のジェット旅客機DC-8から採用されたいわばJAL飛躍のシンボルであり、JALの意気込みが感じられる。 ところが、その反面JALはHACの将来像を何も示していない。 具体的に言えば、1998/1999年に導入したSaab340B+は機齢が18年にもなるが、その交替計画は発表されていない。

一方、JALグループの地域航空会社日本エアコミューター(JAC)は、2015年6月15日にATR42-600(標準48席)を導入する決定し、確定8機+オプション1機を発注したと発表した。 ブレスレリーズではSaab340Bの交替とは言っていないが、実質的に後継機となることに間違いあるまい。 JACは現在Saab340Bを10機運航しているので、今回発注のATR42で全てのSaab340Bを交替できると見られる。 そう見ると今回のATR42の発注はまさにJACの分だけで、この機数にHAC分が含まれていないのは明白である。

JACの方がH中のターボプロップ機はATR42/72しか無いので、同じJALグループの機材交替として一緒に計画するのが良かったのではないかと思う。 ましてHACのSaab340Bは運航支援をJACに全面的に委託しており、日常の運航整備ですらJACからの派遣整備士が行っている。 JACがSaab340Bを全てATR42と交代し、Saab340Bの運航支援体制が解散されたとしたら、HACのSaab340Bの運航支援はどうなるのだろうか。 今更HACが自前の運航支援体制体制を構築するのもどうかと思える。 そこからこの報告で取り上げる将来の北海道内航空ネットワーク維持の問題が浮び上がってくるのである。

ついでに言えば同じJALグループの琉球エアコミューター(RAC)は、保有のDHC-8-100/300フリートの後継としてDHC-8-Q400 Combiを導入した。 DHC-8-Q400であっても同じグループのJACが運航しているのでその支援を当てにできるが、JALグループ内でのDHC-8-Q400とATR42の使い分けの必要性が良く判らない。 RACの路線から見ればDHC-8-Q400のような高速機がその本領を発揮出来る機会はないと見られ、ATR72の方が適しているように思うが何故DHC-8-Q400を選択したのか、これも良く判らないところである。

2.北海道内航空ネットワークの将来予測

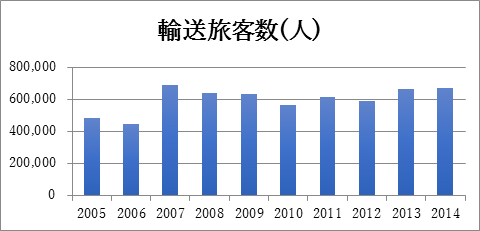

近い将来には北海道内航空ネットワークはどう変わるのか、その場合に発生しそうなシナリオを予想して見ることにする。 それでまず北海道内の航空需要動向はどうなるのかと言えば、第1図に過去の輸送旅客数の変化を示すが何とも傾向が掴みにくい。

第 1 図

2006年度を底に2007年度には急速に回復したが、それからは伸び悩みのように見受けられる。 実はこの変化は名目GDPの変化の形と良く似ており、北海道内の航空需要は景気の動向に敏感なように見える。

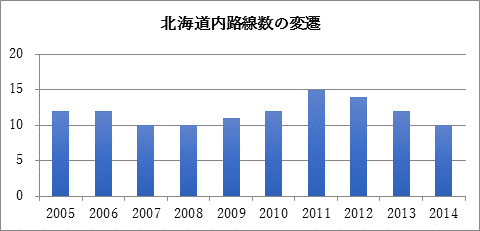

日本の経済動向は頭打ちのように報じられているが、2007年度から年間60万人前後で推移しているのは、それを反映しているのかも知れない。 少なくとも近年の需要の推移からは将来の需要増加は予測出来ない。 また2014年度は10路線が運航されているが、ここ10年間には延べ17路線が運航されており、航空会社の模索の跡が見える。 要約すれば、現在の道内路線の規模は凡そ10路線、年間需要量は概ね65万人と見積もるのである。 しかし北海道新幹線が札幌迄延伸されれば、札幌〜函館線が廃止に追い込まれるのは間違いないと予想するが、函館線は2014年度で年間15万人の大型路線であるので、これを廃止すると道内の航空需要の全体規模は9路線、50万人程度に減少すると予測される。

第 2 図

そのような環境に於いてANA/JALの対応策が、将来の道内航空ネットワークの姿を決めることになる。

(1) ANAの将来動向

ANAは当分DHC-8-Q400により道内路線を現状維持すると見るが、この機材は2018年から導入するMRJ90(90席)と順次交代すると予想され、問題が表面化するのはその時であると考える。 ANA道内路線の実績を見ると2015年度の全路線総合の通年座席利用率は52.7%でしかない。 なお運航されている航空機は74席のDHC-8-Q400である。 また下記6路線のうち、新千歳〜利尻線は6〜9月の季節運航である。

ANA道内路線の2015年実績

新千歳&# 女満別 |

新千歳&# 中標津 |

新千歳&# 釧路 |

新千歳&# 稚内 |

新千歳&# 利尻 |

新千歳&# 函館 |

全路線合計 |

|

旅客数(人) |

80,354 |

98,028 |

92,909 |

45,828 |

18,573 |

60,914 |

396,606 |

座席利用率 |

53.3% |

64.3% |

42.9% |

46.5% |

63.0% |

57.9% |

52.7% |

第 2 表

第2表に見る通り、採算のとれそうな座席利用率60%に達しているのは中標津線と利尻線だけで、全路線総合で見ると、到底採算がとれているとは考えられない。 道内需要に将来の成長が見込めないとなれば、DHC-8-Q400でも大きすぎるのに90席のMRJ90と交替することは普通は考えられない。 しかしオール・ジェット化は避けられない方向であり、いずれは交代することになり、現在の52.7%の座席利用率はその時には43%くらいに低下してしまうことになる。 90席級機が投入出来るような路線はがんばっても中標津線と利尻線ぐらいで、それ以外の路線が損益分岐点座席利用率以上の成績を上げられる可能性は低い。

そうなればANAが道内路線を維持する経済的合理性が問われるのである。

(2) JALグループの将来動向

JALグループの小型機について見ると、CRJ200は今年の5月から退役が始まると発表されており、その後はJACのDHC-8-Q400(74席)及びATR42(48席)並びにジェイエア(J-AIR)のEmbraer 170(76席)、Embraer 190(95席)及びMRJ90(90席)の5機種が運航されると予想する。 将来も現在と同じ路線を存続させるとしたら、新幹線開通により函館線の廃止が予想されるので、維持される路線は札幌〜女満別、釧路、利尻及び函館〜奥尻の4路線になる。 しかし、それでは函館〜奥尻線が接続しないので、機材回航路線として札幌〜奥尻線でも開設せざるを得ない。 また、将来に現状以上に道内事業を拡張するとなれば、結局はANAの市場と重複せざるを得ないが、離島路線が加わる分だけJALグループは重荷を背負うことになる。

しかし、ANAが完全撤退していれば別の話になるが、JALの道内路線の拡張は、現在の女満別線に於ける戦いを全路線に拡大することになる。 2015年度の女満別線の通年実績ではANAが80,354人、JALは95,406人でJALが多少優勢であるが、これはJALがジェット機のCRJ200、ANAがターボプロップ機のDHC-8-Q400と言う機材差に原因がありそうである。 そう見るとANAがMRJ90を投入すれば対等の競争条件になるが、北海道内航空市場の規模は2社が70席以上の航空機を投入出来る程の大きな市場なのかと言う問題が浮上する。 今迄の実績を見れば1社の70席級機だけでも低座席利用率であり、それを2社が70席級機を投入するとしたら、JALもANAと同じく道内ネットワークを維持する合理的理由を見つけることに苦しむのではないかと思う。 そう考えると、JALグループが何の為にHACを子会社化したのか理解に苦しむ。 またANAの路線と重なるような路線展開であれば、現在のJ-AIRの女満別線運行の形を拡大すれば良いので、HACを将来も存続させる必然的理由に乏しいと思われる。 それ故に今回の措置は将来の道内路線の運航は全面的にJ-AIRが担当することとし、Saab340Bの高齢化や運航支援体制の縮小を進める為にHACを整理するためではないかと憶測するのである。 その時に問題になるのは現在HACがSaab340B+で運航している離島路線の札幌〜利尻線と函館〜奥尻線であろう。 2015年通年実績で札幌〜利尻線の座席利用率は71.5%、函館〜奥尻線は44.0%で、使用航空機の座席数が2倍以上になっては採算がとれる訳はない。 またJALにはこれら離島路線を維持しなければならない法的義務は無いので、採算不良を理由にいつでも路線廃止出来る。 Saab340B+を退役させるとしたら、その時こそ離島路線から撤退する格好の口実が出来ることになる。 それからが地元地方自治体による赤字補填によって路線を維持する方策についての協議になるのだろうが、それも完全な解決策にはならないが当面の延命策にはなりそうである。 離島路線の存続は、北海道と関係市町村がどのくらいの財政補助をするかにかかっており、そこに妥協点を見いだせないと路線は廃止されると予想する。 しかし、JALがSaab340B以降の最小機材であるEmbraer 170を持もってしても予想される需要規模に対して76席は大き過ぎて、赤字補填も多額になるであろう。

どう見てもこれら離島路線の存続の危機は近づいていると見ざるを得ない。

(3)道内航空ネットワークの維持

前項ではANAとJALの将来動向を分析した。 そこには道内の航空需要がANAとJALの両社が70席以上の航空機によるダブル・トラック運航で採算の取れる程の市場なのかと言う基本的問題がある。 過去の輸送実績から見ると、両社が北海道内全域にわたるネットワークを存続するには需要が不足しており、結局は共倒れになる危険性が大きいと推測する。 それでも両社が道内全域にわたるネットワークの形成・維持しようとするならば、その大義名分は収益増加策と言うよりも全国ネットワークを保有していると言うステータスの維持のためでしかならないと見るのである。 そう見るとANA/JALが道内路線を維持する意義が薄弱なので、どちらか片方、もしかすると両社が道内路線から撤退する可能性も皆無ではないと思う。 ANAとJALがどのような選択をするかは、経済的理由と言うよりもメンタリティの問題、面子の問題がからんで来るので、予測するのは難しい。

一つの事例として挙げれば、九州では過去に於いて島内路線は福岡〜鹿児島、福岡〜宮崎及び長崎〜宮崎の3路線があったが、長崎〜宮崎線は需要不足で早々に廃止となり、島内最大路線であった福岡〜鹿児島線は九州新幹線の開通により今はSaab340Bで2便/日の運航に大幅減便となった。 また福岡〜宮崎線は2000年には日本エアシステム(JAS)のMD-81(163席)とエアーニッポン(ANK)のA320(166席)の計11便/日が運航されていたが、現在はANAのDHC-8-Q400で3便/日、JALのEmbraer 170で3便/日、JACのDHC-8-Q400で4便/日及びIBXのCRJ700の2便/日、計12便/日と機材は全部70席級機に交代されている。 それでも福岡〜宮崎線は、使用航空機の小型化で凌いでいるが北海道ではそうは行かない。 北海道の路線の需要規模は小さく、Saab340Bが退役したら代わりになる一番Saab340Bに大きさの近い航空機がATR42なのだが、前述のようにJALグループとしてはHAC分まで手当する意図は無さそうである。

ANA/JALの本土〜北海道内空港路線

空港 |

ANA |

JAL |

新千歳 |

羽田、関西、伊丹、神戸、福岡、成田、青森、秋田、仙台、福島、新潟、富 |

羽田、関西、伊丹、福岡、成田、青森、花巻、秋 |

稚内 |

羽田 |

|

紋別 |

羽田 |

|

女満別 |

羽田(ADO)、中部 |

羽田 |

中標津 |

羽田 |

|

釧路 |

羽田(ADO) |

羽田 |

帯広 |

羽田(ADO) |

羽田 |

旭川 |

羽田(ADO)、中部 |

|

函館 |

羽田、中部(ADO)、伊丹 |

伊丹 |

丘珠 |

三沢 |

第 3 表

第2表に示すように、両社は本土から北海道各地への路線を多数運航しており、それで札幌での道内路線への接続客はあまりいないのではないかと推量する。 従って道内路線の需要は主として北海道内で発生したものと推測され、ANA/JALにとってせいぜい50万人程度の道内需要の必要性はそんなに大きくはないと見られるのである。 2014年度にANAは4,330万人、JALは2,681万人輸送しているが、道内需要の50万人はANAにとってはわずか1.2%、JALにとってすら1.9%にしかならない。 まして道内路線は区間距離が400km以下と短いが、ANA/JALの平均搭乗区間距離は900km前後であり、収入ベースでの影響は更に小さく、事業計画上では許容誤差の範囲である。 現在、ANAは道内路線の運航の為にDHC-8-Q400を伊丹〜新潟〜新千歳及び伊丹〜仙台〜新千歳に1便/日運航しており、JALもCRJ200を伊丹〜青森〜新千歳の経路で回航している。 そのような機材回航ダイヤを組んでまで維持する程の市場なのかと言う疑問が生じても不思議はない。 JALの女満別線は2015年通年の座席利用率は68.9%と好成績であるが、今後需要の伸びがないとすればCRJ200(50席)をEmbraer 170(76席)と交代すれば、単純計算でも座席利用率は45%くらいに低下してしまう。 これでは女満別線ですら存続するに値するのかと言うことになる。

そこからはANAもJALも道内路線から撤退しても大した損失にならず、もしかするとその方が採算性は上がるかも知れず、それ故に近い将来に両社の北海道内路線からの前面撤退も予想出来るのである。

北海道はそれで良いのだろうか。 今北海道民が考えなければならないのは、今後どのような航空ネットワークが道内に必要なのかということである。 ANA/JALにおまかせと言うのも選択肢ではあるが、それでも今後は路線維持の為に必要な費用を負担しなければならない場合があると予想しなければならない。

事例を挙げれば、山形県山形空港や石川県能登空港は地元の費用負担を前提に路線が維持されている。

HACの設立は、北海道がANA/JAL路線の隙間を埋めることを意図した為であった。 しかし、HACをJALに身売りしたことにより、創立以来十数年ともなると初心は忘れられてしまったようで、結果としてそのような考えは放棄したと見られても仕方がない。 ところが、もともとHACはANA/JALがやらない路線を運航するのが目的であったから、JALとしてはやりたくなかった路線の運航を引き受ける形になる。

それでも以前はそんな路線を完全に整理すること迄は出来なかったが、今やHACはJALグループの子会社である。 北海道はHACの進路決定について、JALにフリーハンドを与えたと見られても仕方がない。

それから言えば、近い将来にJALが道内路線から撤退し、HACが解散されても北海道は文句の言える立場にはない。 JALがHACを子会社化した時にJALは離島路線の存続を約束したことにはなっているそうだが、それは文書になって居るのだろうか。 いずれにせよJALに利尻線と奥尻線の運航を存続しなければならない法的義務はない。 ましてこれらの路線で運用するに適当な機材を退役させる時ともなれば、それは撤退の為の確実な口実になる。 勘ぐれば、JALは近い将来にはHACの路線をJ-AIRの路線に統合して道内路線を整理し、HAC本体は清算するタイミングを待っているとも思うのである。

HACのSaab340B+を残すことは、進めようとしているJACのSaab340BからATR42の交代の阻害要因となる。 なんとなれば、HACのSaab340B+がJACの運航支援に全面依存しているので、HACが運航している限りJACはSaab340Bの運航支援体制を残さざるを得ないからである。 そう考えると、JALグループの地域航空事業の再編成の為にはHACの清算は必須条件とも見られるのである。

当所の経験からすると、地元は市場としての地域の価値を過大に見る傾向があり、航空会社が路線を廃止することはないと誤解している場合がある。 ところが航空会社側からすれば、そんなに価値のある路線とは思えないところが結構存在する。 今回の北海道のケースはまさにそれである。 ANAもJALも仮に北海道内路線から完全撤退しても会社の経営に問題が生ずる可能性はない。 機材は他の路線に回せば良い。

北海道は広大な行政区域を持っているので、地域内の交通を鉄道とバスだけに依存するのは無理があり、そこに高速交通機関として航空の存在価値があり、それは既に立証されている。 しかし前述したように近い将来にはANA/JALは道内路線を運航するに適当な機材を保有しなくなるので、道内路線の存続が危ぶまれる可能性は大である。 北海道に将来も地上交通機関に加えて航空を維持すべきかどうかは、当然道民が決することではあるが、もし将来にも道内航空ネットワークを確実に維持しようとするならば、HACに代わる新航空会社を設立するしか方法は残されていないと考えるのである。

3.新会社構想

当所はその名称からして地方に於ける航空サービスのあり方について研究するのが設立目的であるから、当然きめ細かい道内航空サービス網の構築を提案したいと思う。 それで北海道にANA/JALの航空サービスを補完する新航空会社の設立を提案したい。 提案する構想の条件は次の通りと考える。

1. 当面はANA/JALの道内路線は現状規模で維持されることを前提とし、両社が航空サービスを提供している間に、両社が道内路線から撤退する場合に備えて新航空会社を設立する。この会社は当面はANA/JALとの直接的競争は避け、ANA/JALの運航する市場より下位の市場に於ける航空サービスの提供を目標とする。

2. もし将来にANA/JALが道内路線から撤退するとなれば、その時には北海道が必要とする航空サービスを全面的に提供出来るように新会社を増強する。

3. ANA/JALとの直接的競合を避ける基本的な条件は、使用航空機である。 使用航空機によって投入する路線、提供出来るサービスなどの条件が変わってくる。 ANA/JALが小型ジェット機ならATR42のようなターポプロップ機と言う考えもあるが、それでは現在の競合条件とあまり変わらないので、ANA/JALとの間合いを大きく取る為に思い切って19席級機を導入した方が事業の自由度が広げられると考える。

4. 19席機航空会社の方がより大型機を導入するよりも初期投資額も少なく、運航体制の整備も容易である。 要するに立ち上げの難易度が少しでも低いことが望まれる。

5. 本報告で指摘する北海道に於ける航空サービスの問題点は機材の大型化に始まっているので、この構想ではむしろ機材を小型化することにより、既存会社との直接競合を回避しつつ低需要市場に適合するビジネス・モデルの開発を意図することにしたい。

提案するビジネス・モデルの骨子は次のようなものである。

1. 会社は、当所報告Ref.No.2016.02「日本の国内航空の行方」にて提案しているLLC(Limited Liability Company-合同会社)として設立する。 LLCとは2006年に導入された新しい会社形態で、議決権配分及び利益分配は出資比率とは別に設定出来る。 この仕組みで出資比率の小さい参加者の権利も確保できるようにして、関係地方自治体の参加を促すことにする。 また民間出資分に対して利益配分を大きくすることで、民間資本の参加を促進出来ると思う。 会社の発起人としては北海道、空港所在地及び周辺の地方自治体及び航空に関心のある民間有志に期待する。 資本金額及び募集方法については発起人会で決定する。 会社の設立は、今後のANA/JALの動向と道内世論の動向にかかっている。

2. 使用航空機は19席ターボプロップ機とし、RUAG Dornier 228-200型機を候補とする。 現在も生産中の19席級機となればRUAG Dornier 228-200かViking Air DHC-6-400のどちらかになるが、カタログデータの巡航速度でDornier 228は433km/hr、DHC-6-300より凡そ100km/hr近くも遅い338km/hrであり、それは就航可能な区間距離と稼働時間/日に大きく影響するが、その見地からはDHC-6-400は不適当と判断する。 中古機もここで取り上げた2機種以外の航空機は800m滑走路での運航は出来ないので、前述の2機種以外の選択はない。 そして、現在国内でもN.C.Aが同機を運航しているので、共同の運行支援体制を構築出来れば、それは運航の安全と確実性の向上に大きく貢献し、加えて運航コストの引き下げにも繋がる。

3. 主運航基地は札幌飛行場(丘珠空港)とする。 同空港は札幌市中心部に近く位置するので集客に有利であり、速度の遅い小型機を使用しても旅行所要時間全体では新千歳利用のジェット機に対抗できると思う。 また小型機なので、市街地空港にあっても騒音問題とならない。

4. 新会社はANAまたはJALクループに加入できないので、当面独立した予約システムで運用する。 将来には、他社とのコードシェアも視野に入れることにする。

5. 候補路線は、丘珠〜奥尻〜函館、丘珠〜稚内〜礼文、丘珠〜利尻〜礼文、丘珠〜紋別、丘珠〜女満別、丘珠〜中標津、丘珠〜釧路、函館〜旭川〜釧路、函館〜帯広、函館〜釧路など。

使用機材を19席級機とすることは少ない設備投資額や運航費となる利点があるが、反面与圧客室では無いので現代の定期航空の水準と言うより、辺地離島航空会社向きの航空機であることは間違いない。 しかし、与圧客室が無いことは巡航高度が12,000ft(凡そ3,600m)以下になるので、むしろ地上の眺望を楽しむ観光飛行を売り物にしたらどうかと思う。 Dornier 228の座席配列は中央通路をはさんで両側に1列の座席配置なので、殆どの座席に窓がついているので、観光飛行には適している。 19席級機の特長を列記する。

1. 小型機の投入で従来開設出来なかったような路線の開設が可能になる。 例えば札幌〜紋別線や函館〜旭川線のような札幌以外の都市間を直接接続する路線の開設がしやすくなる。 また800m滑走路の礼文空港への路線も開設が可能になる。

2. 立ち上げの設備投資額が少ない。 機材購入費は仕様にもよるが現在は概ね7億円/機と見積もるが、ATR42クラスだと20億円/機程度になる。

3. 使用機の仕様が比較的簡素で、その維持-整備、技術管理、要員訓練など自社で実施できる。

4. 小型機による多頻度運行により利便性を高められる。 また同じ提供座席数に対しては大型機よりも多数機を必要になり、要員や施設・設備の稼働が高められる条件となる。

5. 比較的低空飛行するので、空からの観光手段としての利用を積極的に宣伝できる。

以上の特長を総合すれば、大型で高性能な航空機を使用するよりも安い運行コストになり、それで安い運賃を提供出来る可能性がある。

次いでこの会社を立ち上げる為に出資者は集まるのだろうかと言う心配がある。 少なくとも現在HACに出資している地方自治体分は振り替えてもらうことは期待出来るのでないだろうかと思うが、基本的にはこの事業が地域にどのように貢献出来る可能性を生ずるのかと言うことを、地域にどこまで理解して貰えるか否かにかかっている。 また北海道が主導しなければ、この構想が進む可能性はないと言えるであろう。

この構想の将来は、まず道庁の理解と指示が得られるかにかかっていると思う。

しかしここで設立する航空会社は地域活性化の直接的な手段ではなく、役に立つツールとして利用できる可能性を持つに過ぎない。 各地域は、この会社が何かを、例えば観光客を連れて来てもらうことをただ待つのではなく、この会社を地域の活性化のためにどのように使えるのか工夫しなければならない。 そのために会社組織をLLCとして、どの地域も地元に最も有効な使い方が提案出来るように会社経営に参加出来る権利を持てるようにしているのである。

4.19席機の将来展望

北海道内の航空ネットワークの維持とは直接的には関係がないが、19席機の運航支援をやりやすくする方策として、要はお仲間を作って運航支援体制を共同で維持することは出来ないかと言うことである。

現在800m級滑走路の空港であるが故に、全国で過去には航空サービスがあったのに現在は廃止されている区間が9区間もある。 それらの路線とは、稚内〜礼文、新潟〜佐渡、長崎〜上五島、長崎〜小値賀、那覇〜粟国、那覇〜慶良間、及び宮古、石垣〜波照間線である。 これらの路線は機材の大型化に取り残されて廃止された路線である。 また内陸路線であっても小需要の為に廃止された路線が多数ある。 それらの路線が19席級機でなら再開できる可能性があり、それらを接続する形で全国ネットワークに拡大出来ないか思う。 例えば過去には丘珠〜秋田〜富山〜伊丹と北前船航路のような路線が運航されていたこともある。 このような運用方式では運航効率は低下するが、19席くらいであるならば集客出来るのではないかと思う。 ただ、以前のように地域ごとにバラバラに航空会社を設立してもまた同じ道を辿りそうである。 その対策として19席機運用航空会社で運航支援協同組合のようなものを結成するのも一案と思うのである。

5.総括

航空運送業界は使用航空機の大型化やLCCなどの新たなビジネス・プランの導入により、大量輸送と低運賃で航空利用の大衆化を進めて来た。 それはそれなりに意義があり市場の拡張に貢献したことを認めるが、これらのビジネス・モデルは基本的に大都市市場に立脚している。 そこで起きているのは低需要地方路線の切り捨てである。 当所は北海道内路線にも切り捨ての刃が向けられるのは、そう遠くないことではないかと予想し、この報告はその場合の対策を提案するものである。 北海道は鉄道網もそれほど密ではなく、将来にそのサービスが拡張される兆候は見られない。 そこで航空とJRとの組み合わせで道内交通を維持するような方策も必要ではないかと思量するのである。 北海道民はこの問題をどう考えるのか、聞いてみたいものである。

以上