Ref.No.2018.09 2018.08.24

北海道内航空網の将来像

- 報告の目的

以前には、当所は日本航空(JAL)が子会社の北海道エアシステム(HAC)を近い将来には会社清算するのではないかと予想していたが、7月16日にHACがATR42-600、3機を発注することを発表し、会社の存続が明らかになった。 それで改めてJAL/HACの意図する所、その意義を考えてみることにした。

- 現在の北海道内航空路線網

現在まで北海道内航空路線は、基本的にはJALグループのHACとジェイエア(J-Air)並びに全日本空輸(ANA)グループのANAウィングス(AKX)とANAによって運営されてきた。 JALグループはHACを中心に運航しているが、新千歳〜女満別線の全便はジェイエア(J-Air)のEmbraer 170によって運航されている。 一方ANAグループで基本的にはAKXのDHC-8-Q400が運航しているが、新千歳〜釧路線のうち1便は737-800で、新千歳〜利尻線全便はAKXの737-500で運航されている。 第1表では毎年の4月の基本運航便を紹介するが、年間を通してみると季節的需要変動に応じて便数調整はなされている場合がある。

HACとAKXの北海道内路線(毎年4月の基本ダイヤ)

|

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

HAC |

丘珠〜釧路(3) 丘珠〜函館 (6) 丘珠〜利尻(1) 函館〜奥尻(1) |

丘珠〜釧路(3) 丘珠〜函館 (6) 丘珠〜利尻(1) 丘珠〜三沢(1) 函館〜奥尻(1) |

丘珠〜釧路(3) 丘珠〜函館 (6) 丘珠〜利尻(1) 丘珠〜三沢(1) 函館〜奥尻(1) |

丘珠〜釧路(3) 丘珠〜函館 (6) 丘珠〜利尻(1) 丘珠〜三沢(1) 函館〜奥尻(1) |

丘珠〜釧路(3) 丘珠〜函館 (6) 丘珠〜利尻(1) 丘珠〜三沢(1) 函館〜奥尻(1) |

AKX |

新千歳〜稚内(2) 新千歳〜女満別(3) 新千歳〜中標津 (3) 新千歳〜釧路 (3) 新千歳〜函館(2) |

新千歳〜稚内(2) 新千歳〜女満別(3) 新千歳〜中標津 (3) 新千歳〜釧路 (3) 新千歳〜函館(2) |

新千歳〜稚内(2) 新千歳〜女満別(3) 新千歳〜中標津 (3) 新千歳〜釧路 (3) 新千歳〜函館(2) |

新千歳〜稚内(2) 新千歳〜女満別(3) 新千歳〜中標津 (3) 新千歳〜釧路 (3) 新千歳〜函館(2) |

新千歳〜稚内(2) 新千歳〜女満別(3) 新千歳〜中標津 (3) 新千歳〜釧路 (3) 新千歳〜函館(2) |

第 1 表

第2表に夏季運航の事例として2018年7月の運航状況を示しているが、新千歳〜釧路線の1便/日がANAのB737-800で運航し、季節路線である新千歳〜利尻線はAKXのB737-500で運航している。

またHACはSaab340B、3の全部が丘珠空港に常駐しており、J-Airも1機を新千歳空港に夜間駐機している。 ANAグループではDHC-8-Q400、2機を新千歳空港に夜間駐機させており、残る1機分とB737については道外空港との路線を利用して機材回しを行なっている。 HACはSaab340B、3機をもって13便/日を運航し、AKXは凡そ3機分と見られる機材で道内路線の12便/日を運航しており、B737についての使用機材量は、それぞれ1/4機程度と推測する。

現在の北海道内航空路線(2018年7月現在)

ANA |

JAL |

備考 |

|

運航会社 |

AKX/ANA |

HAC/J-Air |

|

基本使用機材 |

DHC-8-Q400 |

Saab340B |

|

運航路線 (基準便数/日) |

新千歳〜利尻(1) 新千歳〜稚内(2) 新千歳〜女満別(3) 新千歳〜根室中標津(3) 新千歳〜釧路(2) 新千歳〜釧路(1) 新千歳〜函館(2) |

新千歳〜女満別(4) 丘珠〜利尻(2) 丘珠〜釧路(4) 丘珠〜函館(6) 函館〜奥尻(1) |

ANAの新千歳〜利尻線全便はAKXの737 -500及び新千歳〜釧路線のうち1便は737 -800で運航、JALの新千歳〜女満別線の全便はJ-AirのEmbraer 170で運航。

|

新千歳〜仙台(2) 新千歳〜新潟(2) |

丘珠〜三沢(1) |

|

|

使用機材数 |

DHC-8-Q400凡そ3機 Boeing 737-500 Boeing 737-800 |

Saab340B 3機 Embraer 170 1機 |

ANAのQ400は2機のみ新千歳に夜間駐機、1機分は仙台または新潟経由で搬入。 Boeing機の夜間駐機はなし。 |

註:青字はジェット機で運航

第 2 表

- HACの輸送実績

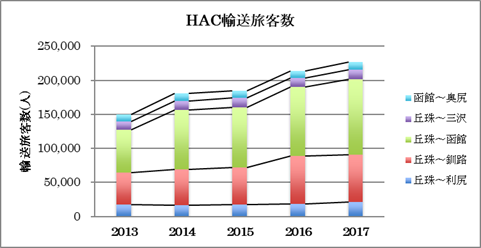

HACの近年の旅客輸送量の変遷を第1図に示している。 第1図に示すようにHACの輸送量は急速に伸びており、ここ5年間で7万6千人以上も増加している。これは年間平均増加量としは19,000人にもなる。

第 1 図

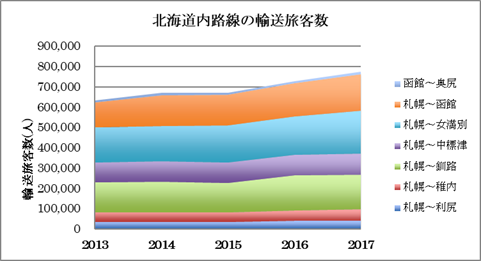

もしこのペースで成長して行けば、ATR42が導入される2020年度には264,000人にもなり、Saab340BからSATR42に大型化される増席分の半分は埋められることになる。 また第2図に道内路線全体を見るために最近5年間の道内路線の実績を図示するが、道内路線需要は着実に成長しており、近い将来には年間80万人に達しそうである。

第 2 図

第3表には輸送実績を実数で紹介する。

北海道内路線の輸送実績

区間 |

航空会社 |

路線 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

札幌〜利尻 |

ANA |

新千歳〜利尻 |

18,029 |

18,444 |

18,573 |

21,865 |

21,141 |

|

HAC |

丘珠〜利尻 |

17,193 |

16,757 |

17,721 |

18,850 |

21,113 |

|

|

計 |

35,222 |

35,201 |

36,294 |

40,715 |

42,254 |

札幌〜稚内 |

AKX |

新千歳〜稚内 |

48,948 |

47,503 |

46,258 |

50,642 |

55,287 |

札幌〜釧路 |

AKX,ANA |

新千歳〜釧路 |

98,261 |

99,330 |

92,302 |

102,050 |

99,840 |

|

HAC |

丘珠〜釧路 |

47,075 |

52,212 |

54,176 |

70,556 |

69,987 |

|

|

計 |

145,336 |

151,542 |

146,478 |

172,606 |

169,827 |

札幌〜中標津 |

AKX |

新千歳〜中標津 |

98,699 |

98,973 |

158,623 |

101,951 |

106,447 |

札幌〜女満別 |

AKX,JAL |

新千歳〜女満別 |

172,508 |

175,954 |

182,004 |

189,573 |

209,881 |

札幌〜函館 |

AKX |

新千歳〜函館 |

60,057 |

62,863 |

61,740 |

61,300 |

69,951 |

|

HAC |

丘珠〜函館 |

63,257 |

87,240 |

88,743 |

100,958 |

110,490 |

|

|

札幌〜函館計 |

123,314 |

150,103 |

150,483 |

162,258 |

180,441 |

函館〜奥尻 |

HAC |

函館〜奥尻 |

10,076 |

10,950 |

10,274 |

10,107 |

10,585 |

合計 |

|

|

634,103 |

670,226 |

730,414 |

727,852 |

774,722 |

第 3 表

第3表に見るように、函館〜奥尻線が横ばいではあるが、それ以外の全路線が増加傾向にあり、これはHACのATR42導入の追い風になることは間違いない。 問題はANAグループと言う強力な競争相手が存在するので、HACがこの増加分のどの位を獲得出来るかと言うことであろう。

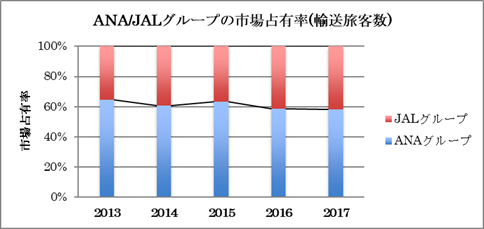

4.HACの課題

HACがATR42を導入するにあたり、大きな課題がある。 問題は、道内市場はANAグループとHACが所属するJALグループが二部しているが、JALグループが劣勢にあることである。 何しろHACの道内路線が4路線であるのに対し、AKX/ANAは6路線である。 その内容もHACの函館〜奥尻線と丘珠〜利尻線の通年運行は、AKXが参入してくる恐れは全くなく、事実上競合の枠外にある。 一方、AKXは6路線を運航し、中でも中標津線は座席利用率も堅調である。 また、利尻線は夏季の繁忙期にだけ運航しているが、そこにHACとAKX/ANAの事業の性格が現れている。 HACの利尻線は通年運航であり、それと函館〜奥尻線運航と併せて見れば、HACは離島の足になっているが、ANAの利尻線は地域の足を目指しているのではなく、観光需要を狙っただけである。 第3図にANAグループ(AKXとANA)とJALグループ(HACとJ-Air)の市場占有率を示しているが、ANAとJALの比率は概ね6:4である。

輸送旅客数)

輸送旅客数)

第 3 図

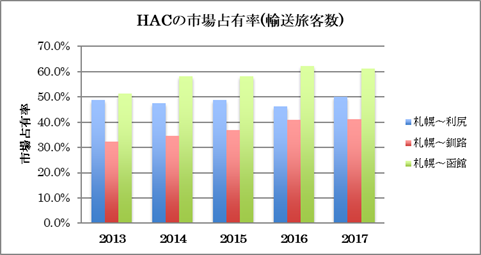

その場合丘珠発と新千歳発で集客上どう影響しているのか、HACとAKX/ANAが競合している路線の市場占有率を調べてみた。(第4図参照)

第 4 図

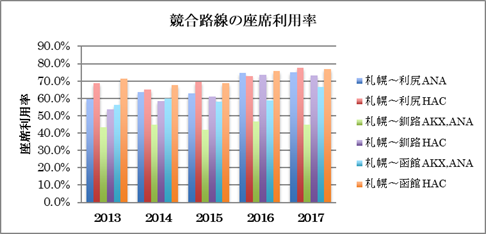

JALグループでは、HACが6便/日、AKXが2便/日とHACが利便性で完全に優勢にある札幌〜函館線ですらようやく凡そ6割の市場占有率を保持しているだけである。 その理由は使用機材がANAグループのDHC-8-Q400(74席)に対しJALグループの主力航空機は小型のSaab340B(36席)なので、小型機が感覚的に嫌われている可能性はあるが、もう一つはHACの座席利用率が高くて予約が取りにくいことがあるのではないかと考え、それを検証してみた。 第5図にANA/JALグループの競合路線である札幌〜利尻線、札幌〜釧路線及び札幌〜函館線における座席利用率を示した。 こうして見ると全ての路線でHACの方が座席利用率は高い。 なおその中で札幌〜利尻線は比較的両グループの座席利用率が近接しているが、それはANAの新千歳〜利尻線は夏季の繁忙期だけを運航しているからで、通年運行している札幌〜釧路線及び札幌〜函館線では、両社の座席利用率には相当の開きがある。 HACの札幌〜釧路線及び札幌〜函館線は近年の座席利用率は70%を超えているので、予約段階で相当数の旅客を逃しているとみられる。 このことは”Passenger Spill(旅客の溢れ)”と呼ばれていて、その存在は明らかになっている。

第 5 図

従って、ATR42に機材交代すれば、座席利用率が下がるので、それが新たな旅客獲得に繋がる可能性がある。 それでATR42を現在と同じ路線/便数で運航した場合をシミュレーションして見る。 なお基準となる輸送旅客数と座席利用率は2017年度のものである。

ATR42-600投入のシミュレーション

路線 |

便数/日 |

輸送旅客数 |

提供座席数 |

座席利用率 |

ATR導入時の座席利用率 |

丘珠〜利尻 |

2 |

21,113 |

27,182 |

77.7% |

58.3% |

丘珠〜釧路 |

4 |

69,987 |

95,538 |

73.3% |

55.0% |

丘珠〜函館 |

6 |

110,490 |

143,424 |

77.0% |

53.5% |

丘珠〜三沢 |

1 |

14,392 |

24,120 |

59.7% |

44.8% |

函館〜奥尻 |

1 |

10,585 |

23,904 |

44.3% |

33.2% |

計 |

14 |

226,567 |

314,160 |

72.8% |

54.6% |

第 4 表

第4表に示すように、ATR42を投入することにより計算上は総合座席利用率が18%強も下がってしまうが、返って予約が取りやすくなって、ANAとの競合路線では旅客が移動してくる可能性が出てくる。

しかし、単独路線である丘珠〜三沢線と函館〜奥尻線は座席利用率が下がって採算性が悪くなって、競合3路線で挙げた利点を相殺してしまうことも十分考えられる。 従って、ATR42を導入して現行路線で機材交代だけに終わらせれば、それがどのくらい経営にプラスになるのかは不明である。 北海道内航空路線に使用する機材の稼働を見ると、HACのSaab340Bは3機で14便、AKXのDHC-8-Q400は凡そ3機分の機材量で12便を運航している。 AKXの方の稼働が低いのは、1機分は接続道外路線から持ち込まれているたにその回航分として2便/日が取られているためと見られる。 HACのATR42は丘珠空港に常駐すると思われるので、現在の14便/日の稼働は可能であろう。 それで問題はその14便とは現在のものと同じであるのかどうかということである。 それはATR42では標準的座席配置で48席とSaab340Bの36席より12席も多くなるからで供給過多になる可能性があるからである。

- HACのATR戦略

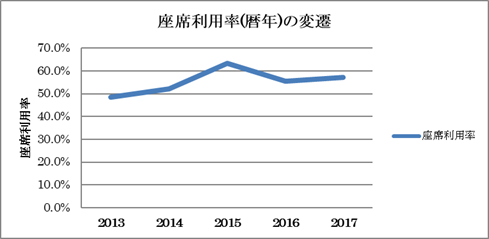

今回のHACのATR42の導入について、岡目八目的に苦言を呈するならば、報道で知る限りでは単に高齢化したSaab340Bの交代と言うことにしか見えないことである。 そこには道内路線でANAグループとどのように対抗しようとしているのか、まったく見えない。 それは企業戦略に属することなので軽々しく発表するものではないとも言えるが、外部からでもある程度はHACの意図するところが読めてくると思う。 一方ではANAグループがDHC-8-Q400をMRJ90に交代後も道内の航空サービスの提供を継続すると見るのは、認識が甘いと考えるのである。 利尻線に見るように、ANAは採算がとれる路線だけを運航する考えと見られる。 現在のDHC-8-Q400の道内路線の座席利用率は第6図に示すように、一般的には採算がギリギリと見られるので、MRJとの機材交代による大型化で、座席利用率が50%以下に低下する恐れがある。

そうなってもANAが道内の航空サービスを継続するか否かは不透明である。

第 6 図

まだANAのMRJ導入後の道内路線の取り扱いについては確かな見通しはないが、常識的に考えれば撤退は十分可能性があると思う。ANAのMRJ90は2020年度あたりに導入される見込みなので、もし道内路線から撤退するとなれば、その時から始まると考える。 それで今回のHACのATR42導入にあたり、AKXの道内路線撤退の場合も念頭に置いて、道内航空路線の将来のあり方について地域のコンセンサスを取りまとめる必要があると思うのである。 日本にはHACの他に新中央航空(NCA)、オリエンタルエアブリッジ(ORC)、日本エアコミューター(JAC)及び琉球エコミューター(RAC)が存在する。 当所の見るところ、これら5社のうちで地元との関係が最も希薄なのはHACである。 その理由の一つとして、HACの地域の航空網における地位がAKXにつぐ2番手であることと考える。 その他の地域航空各社は、関係地域における唯一の航空輸送機関なのである。 もし、今HACが無くなっても道内の航空サービスに大問題が発生すると考える人は、利尻島及び奥尻島関係者を除けば少ないであろう。 北海道にはAKXの現在のサービスが維持されれば、離島路線を除けば基本的な問題は生じない。 ところが、2020年度に予定されているAKXへのMRJの導入は、AKXの道内路線の将来維持に疑念持たせる。 今の所地元にその認識があるように伺えないが、ATR42導入に際してHACはAKXが道内路線と撤退する場合と、MRJを投入し路線を維持する場合の両方に備える必要がある。 もしHACが現有の市場だけを継承するとし、第4表に示したようにATR42は大きすぎる機材になる。 従って、ATR42導入の効果を上げるにはAKXの市場を侵食しなければならない。 一方、AKXはMRJを投入して道内路線を維持しようとすれば、少しでも採算性を上げようと本気でHAC潰しにかかってくるかも知れない。 それ故に公表するか否かは別として、地元はHACのATR42の導入は現在のSaab340Bによるサーピスの継続だけを狙っているのか、AKXが道内路線から撤退する場合にも備える伏線でもあるのか、HACの意図を確認する必要がある。 もし、AKXが道内路線から撤退するとなれば、現状のサービスを維持するだけで最低6機は必要になると見られる。

さらに将来を見据えれば、現在J-Airが運航している新千歳〜女満別線も併せて、現在丘珠空港と新千歳空港に二分されているJALの道内サービスの集中化も議題に載せるべきであろう。 当所は新千歳〜女満別線もHACに移管する方が合理的であり、HACのフリート拡大によるスケールメリットにより単位コストの削減が期待できると考える。 道内路線にANAグループがDHC-8-Q400以後も残るのかどうかで、HACの将来は大きく変わってくる。 ところが、現在までのHACの動きからは、MRJ導入以後にどう備えるかが全く伺えない。 ANAの方向が見えてきたところで考えると言う選択もあるが、それではANAからHACへの転換に一時的空白が生ずる場合がある。 ここではむしろHACの将来計画を明示した方が、かえって事態の進展を促進する効果があるのではないか。 一つの考え方として、ATR42、3機の確定発注だけでなく3機程度のオプシヨンを追加すれば、JALグループが2020年以降道内路線でANAと真っ向から対抗して、将来の道内路線を担当する意図が明確になるのではないかと思う。 ANAがステータスとして全国ネットワークを維持するという意思でもない限り、道内路線にMRJを投入して維持する経済的合理性は認められない。 しかし、JALグループに於けるHACの取り扱いは、過去に当所が予想したように会社清算にはならずATR42の導入にはなったが、それでもHACの長期戦略計画に基づくというよりも、Saab340Bが高齢化したのでとりあえず新造機を導入するとしか読み取れない。 即ちいまだにJALグループのHACの取り扱いは及び腰のように見えるので、ここで態度をはっきりさせた方が地域の会社に対する信頼感が増すように思うのである。 北海道は現在JR北海道が一部線区の維持が困難と発表しており、そこにANAのDHC-8-Q400以後の問題が上乗せされたら大変なことになる。 HACの将来は、ATR42を如何に展開するかにかかっており、それはANAのシェアをどのくらい侵食出来るかにかかっている。 北海道市場にMRJ90とATR42の2社が共存出来るほど大きくない。 MRJ90が経済合理性を維持しながら導入できるとは考えられず、多分ATR42あたりが北海道内市場に投入できる最大の航空機であろう。 今こそ道内航空網の維持のためにどうすべきか、地域は真剣に考えなければならない時期が来ており、その検討はHACをどう取り扱うかが鍵である。 HACが自立的経営するには一定の事業規模とすることが必要であり、そのためにはJAC路線との接続も一考に値する。 路線が接続すれば、機材の重整備のための鹿児島への回航の利便性が向上し、機材を共同事業機と出来るなどのメリットが生ずる。 ATR42導入の今こそ、北海道は道内交通網の確保を真剣に検討すべきで、併せてHACの地元の経済振興の手段としての活用も検討する時と考えるのである。

以上