���b�N�E�t�@���̂��߂̃W���Y�ē��̃w�b�_�[

Rock Listner's Guide To Jazz Music

����ς艹�y�̓��C���I

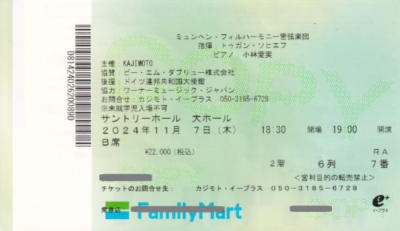

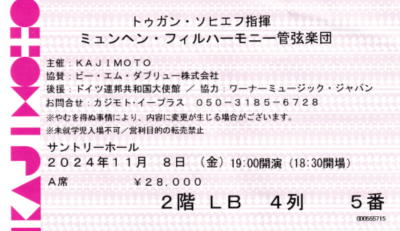

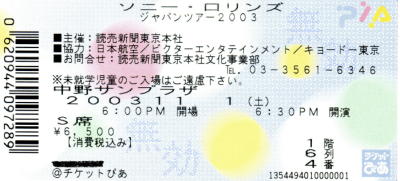

����܂łɍs�����R���T�[�g�̑S�L�^�ł��B�l���̑啔�������y�D���Ƃ��ĉ߂����Ă������Ƃ�����A�����L�����Ă��Ă��܂��܂����B����ȂƂ�����܂ߎ����̉��y�j��\���Ă�Ǝv���܂��B �L�O���ׂ����R���T�[�g�̓N�C�[���B�m���Ȃ͕����ق̌�납��3��ڂ��炢�A�X�e�[�W���Ƃ炷���̍��ȏƖ������ォ�猩��悤�Ȍ`�ł����Ԃ��������Ƃ��v���o���B���̂���́A�����ȂƂ��뉹�y�̂��ƂȂ�Ă킩���Ă��Ȃ��������A�����t���ėǂ������������킩��Ȃ������B�����A�����Ă���N�C�[���������ɋ��邾���ŗǂ������B�����čŏ�����Ō�܂ʼn̂��Ă����B����ŏ\���B�������Ȃ�̂̂��ƂȂ̂Ƀt���f�B�̃A�N�V�������n�b�L���Ǝv���o�����Ƃ��ł���B���ꂪ�Ō�̗����B�ς邱�Ƃ��ł��Ė{���ɗǂ������B |

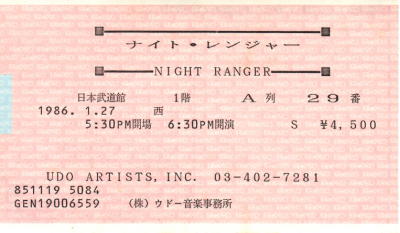

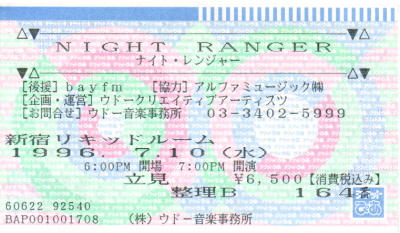

���Z���̂���͊��S�Ƀn�[�h���b�N���m�������B�����ē����l�C�Ⓒ�������̂��i�C�g�E�����W���[�B�p�������Ȃ���W�F�t�E���g�\��������ȂɃ\��������Ă��邱�Ƃ����C�����ς�܂Œm��Ȃ������B���ƁA�o���Ă���̂��W���b�N�E�u���C�Y������܂Ƃ��Ƀx�[�X��e���Ă��Ȃ��������Ɓi��j�B���v����B���o���h���������ǂ��̃O���[�v�͂����Ȃ���R�������Ǝv���B |

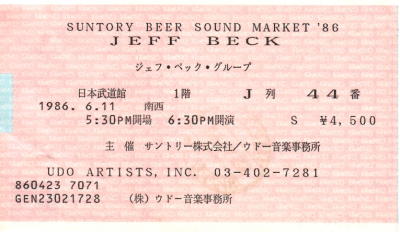

�A���o���uFlash�v�̂Ƃ��̃c�A�[�B���R�[�h�Ɠ��������f�B�����t������̂ł͂Ȃ��Ă����������̂���v���C������Ƃ����̂����߂ċ����Ă��ꂽ�̂��W�F�t�E�x�b�N�������B����ȃ��b�N�X�ł��V�����_�[�E�L�[�{�[�h������������E�n�}�[�͂��̂������J�b�R�悩�������A�������̂Ŕ��͂̃h����������T�C�����E�t�B���b�v�X�����������B�����Ƃ��e�N�j�b�N�̖ʂł��̑O�Ɋς����W���[�E�e�C���[�ƃP���[�E�P�C�M�[�Ɣ�r����̂�������������ǁB���ʁA�W�~�[�E�z�[���͐��Œ����ƃV���{�������B�����n�[�h���b�N�ȊO�Ŗ����ɂȂꂽ�̂̓W�F�t�����������B |

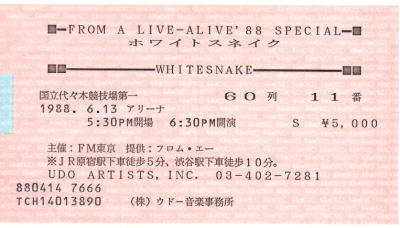

�A���o���uWhitesnake�iSurpens Albus)�v���S�Ăő�q�b�g���Ă����Ƃ����đ吷��オ��ŊςĂ������Ƃ��v���o���B�ł��A�����o�[���G�C�h���A���E�o���f���o�[�O�A���B���B�A���E�L�����x���A���f�B�E�T�[�]�A�g�~�[�E�A���h���b�W�Ƃ����A���o���Ƃ͂���Ⴄ��Ԃ�B���FM�ł��������ꂽ���̂����߂Ē����Ă����̃w���B�E���^���E�O���[�v�ɂȂ��Ă������ƂɃK�b�J�������B�J���@�[�f�C���̃��H�[�J�����G�ŁA���v���Ƃ����������ƂȂ����C���������B |

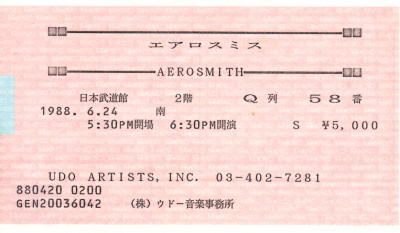

�I���W�i���E�����o�[�ŕ��������G�A���X�~�X���uPermanent Vacation�v�ŃZ�[���X�I�ɂ����������Ƃ��̗��������B�Ƃɂ������������B���b�N���E���[�����Ă���̂͂����������Ƃ������Ƃ�̂ŋ����Ă��ꂽ���C���������B�W���[�E�y���[��������Ȃ��ău���b�h�E�E�B�b�g�t�H�[�h�����[�h�E�M�^�[���R�e���Ă邱�Ƃ����߂Ēm�����B�g���E�n�~���g���̃x�[�X���J�b�R�ǂ������i�x�[�X���N�b�L���������鉹�̗ǂ��ɂ��������j���A�W���[�C�E�N���C�}�[�̃h���������ă��b�N���E���[���炵�����͂��������B���܂Ŋς����ň�Ԑ��݂����������C���B���̂���A�G�A���͂܂��D�����m�̂��߂̃o���h�������Ȃ��B |

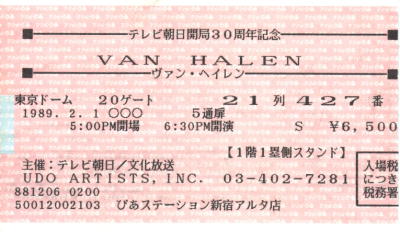

�T�~�[�E�w�C�K�[������̃��@���E�w�C�����̃��C���B�����h�[���Ń��C�����ς��̂͂��ꂪ���߂Ă������B���܂�̉��̈����Ƀr�b�N���B�J���O�ɗ���Ă����f�t�E���p�[�h�̋Ȃ��u�˂��˂��A������ăo���E�w�[�����H�v�Ɛu���Ă����l�[�`���������āA�����A���ꂾ���̋K�͂̃R���T�[�g���ƃt�@������Ȃ��l���吨����Ȃ��Ǝ��������̂����������B�̐S�̓��e�͂��܂�o���Ă��Ȃ��B���@���E�w�C�����𗝉��ł���悤�ɂȂ����̂͂��ꂩ�牽�N����ɂȂ��Ă���B |

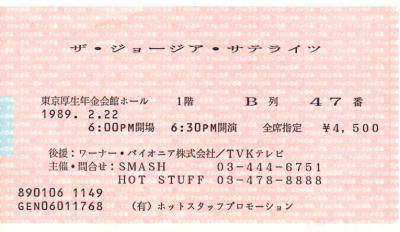

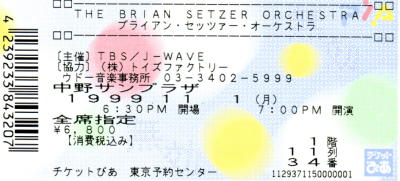

�V���v���ɂ܂�Ȃ��A�����J�암�n���b�N�o���h�A�W���[�W�A�E�T�e���C�c�B���v���ƂȂ�ł���ȃo���h������Ȃɔ��ꂽ�̂��s�v�c�Ŏd�����Ȃ��B���̐����́A�g����N���[�Y�剉�̉f��u�J�N�e���v�̃T���g���ɋȂ����قǂ������B����ȂɎ��ߋ����Ń��C�����ς��̂͏��߂Ă������Ƃ����x�т��L���Ɏc���Ă���B�o���h�̉����w���B�ł��Ȃ�n�[�h���b�N�I�������BB�����������ǁA�����o���h�������Ȃ��B���̌�A�l�C���}�~���B���U���Ă��܂����̂��c�O�B�ߏ��̃N���u�ʼn��t���Ă����A�������q�b�g�����܂��A����Ӗ��A�����J���E�h���[����̌����Ă����o���h�������Ǝv���B |

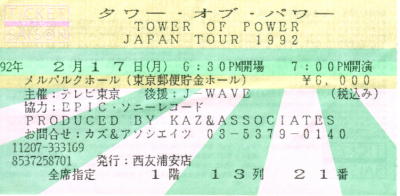

�L���R���V�A���ŊJ�Â��ꂽ���b�N�E�t�F�X�e�B�o���AKIRIN BEER'S NEW GIGS�B���̉��ł��J�Â�����ɂ���ďo���҂�������B���̓��̏o���҂Ŋo���Ă���̂̓��`���[�h�E�}�[�N�X�A�`���b�N��x���[�B �ŏ��̃o���h�̓X�e�B�[���E���J�T�[�E�o���h�B���J�T�[���g�����H�[�J�����S���B�o���h�̃��x���̓C�}�C�`�������B 2�Ԗڂ́A�����A�����J�ő�q�b�g���Ă����o�b�h�E�C���O���b�V���B�q�b�g���������������ɂ��A�����J���ȃ��b�N�E�O���[�v�ŁA�O�̃o���h�Ɣ�ׂ�Ƃ����Ƃ������H�[�J���X�g�i�W�����E�E�F�C�g�j�����āA����ɂ���ăo���h�����܂��Č����邱�Ƃ�F���B�j�[���E�V���[���̃M�^�[�͂Ȃ�قǏ�肩�����B 3�Ԗڂ́A���̓��̏o���҂̒��łِ͈F��10�l�g�t�@���N�E�O���[�v�A�^���[�E�I�u�E�p���[�B�����L�����A�����O���[�v���������āA���̃X�e�[�W�͗��̊ј\�B�����Ċy�����B���̃z�[��������ȂɃJ�b�R�����Ƃ́B���̌サ�炭�A���̃O���[�v�ɂ̓n�}�b���B���̓����߂ăA���R�[���̗v�����o���قǃp�t�H�[�}���X�͑f���炵�����̂������B 4�Ԗڂ͂��ړ��ẴW�F�t�E�x�b�N�B���{��s�����������uGuitar Shop�v�����[�X����m����T�Ԃ��o���Ă��Ȃ����������������ƋL�����Ă�B�e���[��{�W�I�͐��r�h���}�[�Ƃ��Ė��O�����͒m���Ă��ď���ɂ��������e��z�����Ă�����A���f���̂悤�ȃ��b�N�X�ł��܂�̃J�b�R�悳�Ƀr�b�N���B�����Ĕ��͂̃h�����ɂ����������|���ꂽ�B����Ńg�j�[�E�n�C�}�X�͂��܂�X�e�[�W�����ȃ~���[�W�V�����ł͂Ȃ��Ɗ������B�䕗�ڋ߁i���������͒��~�������j�ɂ��A�r�����獋�J�B���ԔG��ɂȂ�ƊJ�������ăn�C�ɂȂ�Ƃ����o���������̂������v���o�B �Ō�́A���J�T�[�A�V���[���������� "Going Down" �����t�B���H�[�J���̓��J�T�[�i���̓��̌����ł̓W�����E�E�F�C�g���̂����炵���j�B���Ղ�Z�b�V�����ƂȂ��đ�c�~�B |

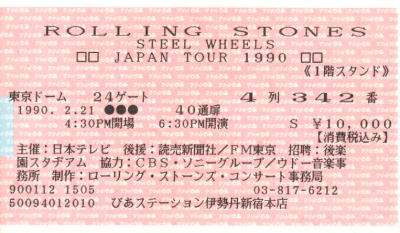

�X�g�[���Y�͌͂ꂷ���Ă��Čl�I�ɂ͂��܂�D���ł͂Ȃ��B����ł������������̘b�萫�i�����h�[����10�A�������j������A����ς萶�ŊςĂ݂����Ǝv���čs�����B���t�g�̃|�[�����烉�C�g�Ƀ|�[���܂ł��X�e�[�W�Ƃ����o�J�ł����ɋ���������ǁA�{���X�g�[���Y�̓V���v���ȃ��b�N���E���[���E�o���h�ŁA���܂�ɂ��V���E�A�b�v���ꂽ�X�e�[�W�Ɉ�a�����o�����L�����B1�ȏI��邲�Ƃɒ����C���^�[�o�����������͍̂̂����������̂��X�e�[�W�̍\�����Â������̂��B |

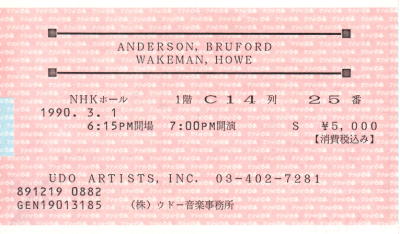

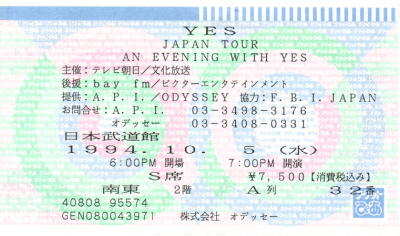

�ڍׂ́AYES�̍��ڂɂ���uAn Evening Of Yes Music Plus�v�Q�ƁBNHK�z�[���͉����ǂ������B |

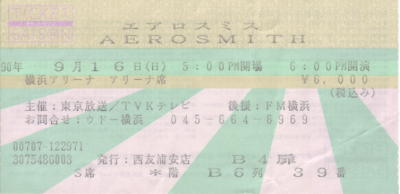

�O��̗��������Ńm�b�N�A�E�g���ꂽ�G�A���X�~�X�B���������҂��čs�����B�������A�V�����A���o�����o�����Ƃ������Ă��Â����p�[�g���[�������A�R���T�[�g���O����Z���A���ʂ̃��b�N�E�R���T�[�g�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B�O��̍D��ۂ������̒��ő�������Ă��܂����̂�������Ȃ�����ǁA��ۂ͂��Ȃ蔖���B���ƁA���l�A���[�i�͉������������B |

�O��̗������������܂�ɂ��f���炵���A�������ƂɃZ�b�g���X�g����������Ƃ���A���̂Ƃ��̓��{�c�A�[��2�������`�P�b�g���w���B�����ǁA�Z�b�g����X�g�͂قƂ�Lj��Ȃ������L��������B�B��o���Ă���̂� "Toys In The Attic" �����̓��͒��������Ƃ��炢�B |

80�N��O���ɑ�q�b�g���Ă����G�C�W�A���Č����B�X�e�B�[���E�n�E�ɑ����čݐЂ��Ă����̂̓p�b�g�E�X���[���ŁA���̐��i�͂��Ȃ����ĕ��ʂ̃n�[�h���b�N�I�Ȃ��̂Ƃ������Ƃ������ăo���h�������̖��͂�����Ă����̂͊m���B����ł��A���̍��̃E�F�b�g���͐��������ڂ��\���܂Ƃ����������A���t�����肵�Ă����̂ŁA���̉h���̃G�C�W�A��̌��ł��������ł��ǂ��������ȂƁB�I�t�B�V�����E�u�[�g���O�Ƃ��Ă��̓��̃��C���Ղ��o�Ă���炵���B |

�Č��������f�B�[�v��p�[�v�����C�A����M�������E�ށB����ɉ��������̂��W���[�E�����E�^�[�i�[�Ƃ����l������Ȃ��Ǝv�������b�`�[�ς����Ƀ`�P�b�g���Q�b�g�B���̃��b�`�[�A�A���v�̗��ɉB��Ėw�ǑO�ɏo�Ă��Ȃ����M�^�[�����C�Ȃ��B���C���{�E�̃r�f�I�Ō������A�N�V���������߂Ă������̐l�Ɠ����l���Ƃ͎v���Ȃ������B�����A���Ԃ��ƌ��������Ȃ鍓������������ǃW��������[�h�̃I���K���̑��݊��ƁA�S�������甗�͂������ꂽ���̂̓Ǝ��̃��Y�������I�����C�A����y�C�X�̃h�����͊ςĂ����ėǂ������ƍ��ł��v���B |

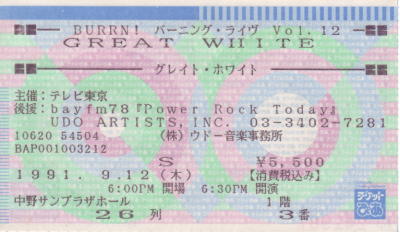

LA���^���ƌĂ�铖���̐��C�݃w���B����^���̒��ł��A�a���u���[�X��ɂ��Ă����O���C�g��z���C�g�B���v����B���o���h�������Ǝv�����ǁA�����̖l�̓u���[�W�[�̓n�[�h���b�N����D���������̂ŁA�c�{�ɛƂ��Ă����B�ł����C���̂��Ƃ͂���܂�o���Ă��Ȃ��B�W���b�N�E���b�Z���i�����������H�j�̐��̓��R�[�h�Ƒ��F�Ȃ������悤�ȋC������B |

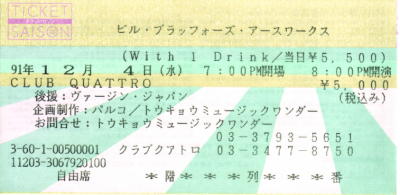

�A���_�[�\���E�u���b�t�H�[�h�E�E�F�C�N�}���E�n�E�̌����Ńu���b�t�H�[�h�̃h�����Ɋ������āA�A�[�X���[�N�X�̌����Ƀg���C�B�W���Y�̃��C���A�N���u�Ƃ������A�Ȃ��m��Ȃ��̂Ɋςɂ����Ƃ��������m�Â����̒��킾��������ǁA�V���Z�E�h��������g�����u���b�t�H�[�h�̃v���C�͊��҂Ɉ�킸�f���炵�������B�蔏�q��ׂ����p�[�J�b�V�����̉��܂Œ������鋷�����̗ǂ��������B���y���̂��̂́A�����̖l�ɂ͂�����ƃ\�t�g�߂��銴������������lj��t���ǂ������̂ŏ\���y���߂��B |

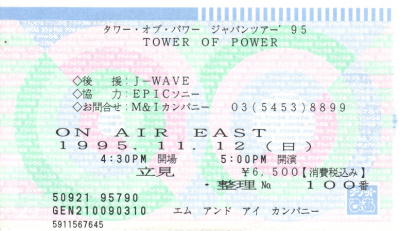

89�N�� KIRIN BEER'S NEW GIGS �ōD��ۂ������^���[��I�u��p���[�B������ CD �͖w�ǔp�Ղœ���ł��Ȃ��������Ă����i������ Amazon �Ȃ�ĂȂ�������ł���j�Ƃ���A�j���[�E�A���o���uMonster On A Leash�v�������[�X�������B�^�C�g�ȃ��Y���E�Z�N�V�����ɓS�ǂ̃z�[���E�A���T���u���A�]�T�����Ղ�̊y�����X�e�[�W�B�[���̃X�e�[�W�Ƀ��C���E�o���h�Ƃ��Ă̒�͂������B���b�N�ȊO�ɑ�D���ȃo���h���ł����u�Ԃł��������B |

�����b�肾����8�l�C�G�X�����B�������\�����̓u���b�t�H�[�h�̎Q���͂Ȃ������Ƃ���}篒��O�ɎQ��������B���̃u���b�t�H�[�h�͐����ȂƂ��남�d�����[�h����������ǁA���̊��͂��Ղ肾��������܂���������傤���Ȃ��B���b�N�E�E�F�C�N�}���ƃg�����@�[�E���r�������ɒ����ǂ��������������Ƃ��o���Ă�����x�Ń��C���E�p�t�H�[�}���X�͋L���ɂȂ��B |

���Ȃ���70�N��n�[�h����b�N�̂悤�ȃT�E���h������u���b�N��N���E�Y�B���ۂ̃X�e�[�W���������Ƃ��낪�Ȃ��A�n���Ȃ��ǒn�ɑ����������b�N������[���ł����o���h�������B |

������70�N��I�n�[�h����b�N�A�p���̗Y�������̂����̃T���_�[�B���C���ŕ]�������߂��O���[�v���������ɂȂ��Ȃ��ǂ��p�t�H�[�}���X�������B�_�j�[��{�E�X�̐��͂悭�ʂ邵���[�N�E�����C�̂����ɂ��A�C�h���̓W�~�[�E�y�C�W�Ƃ������[�h��70�N��I�������B�����o���h�ł����ˁB |

�o���h�Ƃ��ĐⒸ���������Ƃ��̃G�N�X�g���[���B���Ŋς�ƃh�����̗͗ʂ̂Ȃ����������Ă��܂�������ǁA�������Ƀo���h�Ƃ��Ă͐������������B�㔼�̓z�[���E�Z�N�V�����������Ẵp�t�H�[�}���X�������ƋL�����Ă���B���Ȃ݂ɕ����ق̃A���[�i�͌�ɂ���ɂ����̂Ƃ������B�ŋ߂͕����قŃR���T�[�g���ėm�y�ł͂��܂���܂���˂��B |

90�N��ɓ���A�����Ɋ��������͂��߂��^���[�́A�Z���C���^�[�o���ōė����B���̓I�[���E�X�^���f�B���O�̋����Ƃ���ł��̃o���h�ɂ͂悭�����Ă��������B1st �T�b�N�X���ς���Ă������x�őO��Ƃقړ��������o�[�������͂��B���̓��������̃��C���������B |

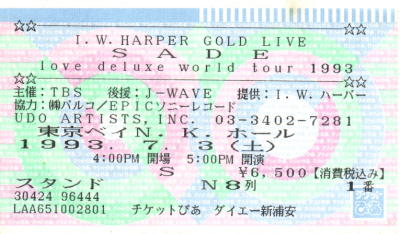

�����܂ł̗��ꂩ�炷��ƈِF�ȃA�[�e�B�X�g�Ǝv����ł��傤���A�l�� SADE ���D���B�ޏ��̎����Ă���G�L�]�`�b�N�ȕ��͋C�͍ō������A���A�̂������f���炵���B���C���ł����₩�ő�l�̉₩������ۓI�������B�o���h�̎��͂������f���炵���X�e�[�W�BSADE �͏����t�@���������悤�ʼn��ɂ͏����������B�d���Ȃ�����������ꂽ�Ǝv���鉡�ɍ����Ă����j�����́A�C�����ǂ������ɑD�𑆂��ł����B���y���킩��Ȃ��l�������������C���ɘA��Ă�����_���ł��ȁB |

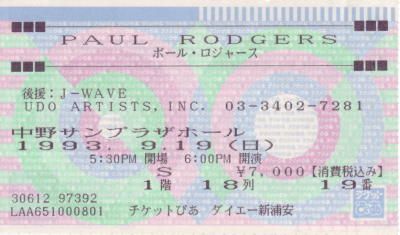

�A���o�� �uMuddy Water Blues�v �ɔ����\���E�c�A�[�B���̔N��w�������A�J����m�点��u�U�[�����Ă��S�����Ȃ����܂܉�ꂪ�Ó]�B�h�����E�X�e�B�b�N��ł��Ȃ���u�����A�g�D�[�A�����E�g�D�[�E�X���[�E�E�E�v�Ƃ����|�����ɓ�����Ȃ��n�܂�ƃX�e�[�W�����C�g�A�b�v�B�Ȃ� "Can't Get Enough"�B�X�e�[�W�����ɂ̓}�C�N�X�^���h���N���N���|�[������W���[�X���I �����Ă����l�͂��̏u�ԁA�����̗]�藧���オ���Ă����B����A���S�̂������ɗ����オ���Ă����B���b�N�E�R���T�[�g�Ƃ����ƂƂɂ��������˂Ƃ������ȋ����I�ȃ��[�h�����邯��ǁA���̂Ƃ����ɋ����l�͊ԈႢ�Ȃ��F�����I�ɗ����オ���Ă����B���̃c�A�[�́A�j�[����V���[���A�s�m�E�p���f�B�[�m�A�f�B�[���E�J�X�g���m���@�Ƃ��������c�B���t���ǂ��������ǁA�|�[���̃��H�[�J���̑f���炵���Ɉ��|���ꂽ�B�I�Ȃ́A�t���[��o�b�h��J���p�j�[�̃��p�[�g���[���o�����X�悭�D��������x�X�g�E�I�u�E�|�[���E���W���[�X�B�f���炵�������B |

�N�C�[��������~��A����̃o���h�𗦂��Ċ������Ă����u���C�A���E���C�P�Ƃ̏������B�u���C�A���̐l���ƃN�C�[��������������Ƃ�����܂�Ƃ������Ƃ����܂��ăA�b�g�E�z�[���ȕ��͋C�������B�����͌����Ă������ē��a���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��������ƃn�[�h�E���b�N�ȃR���T�[�g�������̂��u���C�A���̎����ɕ����Ƃ��낪�傫���A����ɂȂ�ƌ����Ă��R�[�W�[�E�p�E�G���̑��݊������A����͂���͋������B�R�[�W�[�Ƃ����n�[�h����b�N�D��������Ȃ�x�����鍋�r�h���}�[�Ƃ��Ēm���Ă��邯��ǖl�́u�����͂Ȃ����ǂ���Ȃɐ������˂��v�Ȃ�Ďv���Ă������x�B�ł����ŊςĂ��̐����킩�����B���̐l�͖{���ɃJ�b�R�����B�Ȃ�قǁA���ꂪ�j���������ă��c�ȂȂƂ������Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B"Since You've Been Gone"�̃��t���u���C�A�������ݎn�߂��Ƃ��ɂ͖{���ɋ������̂Ɠ����ɑ勻���B�قƂ�ǖ�������Ă��邯��ǁA�����o���h�ł�����B |

���o�[�g�E�v�����g���Ɍ����Ĉ꒼���������f���B�b�h�E�J���@�[�f�C�������ɖ{�ƂƑg���j�b�g�Ƃ��Ęb�肾�������̃O���[�v�B�A���o���͋Ȃ��C�}�C�`�łǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ���������ǃ��C���ƂȂ�Ƙb�͕ʁB�Ƃɂ������̃W�~�[��y�C�W���ς��Ƃ��������Ŗ��̂悤�ȑ̌��������B�����̃A�C�h���Ƌ������Ċ��X�Ƃ��Ă����J���@�[�f�C���͂��̍ۂ��܂�d�v�ł͂Ȃ������B�f�j�[�E�J�[�}�b�V�͔ނȂ�Ƀw���B�ȃh������@���Ă��Ęr�͊m�����Ƃ������Ƃ����������L��������B |

�����A�l�C�Ⓒ�Ŕ�Ԓ������Ƃ��������������j�[�E�N�����B�b�c�B���l�ł����܂Ń��b�N�F�������A�t�Ɍ����ƍ����ۂ����Ȑl�͒����������B�����ɍ��l���̂��̂̐������Ƃ���͂������j�[��N�����B�b�c�̉��y�Ƃ��Đ������Ă��܂��Ƃ����������B�n�[�h����b�N�̃R���T�[�g�ƌ����Ă������x���̂Ȃ����e�������Ƃ�����ۂ����邯��ǁA�l�I�ɂ͂��̍������t�@�[�X�g�E�A���o���̂���̔ނ̕����D���B���ƁA�萔�������Ă��邳�������̃w�^�N�\�ȏ����h���}�[�͂��������Ȃ������B |

����܂łɕ����قʼn��x�����C�����ςĂ������̂́A��Ȃ�����Ȃɖڗ������̂͂��̂Ƃ����ŏ��ōŌ�B������2�K�̓��Ɛ��̃X�^���h�͋X�y�[�X�B�����Ƃ��l�C�̖ʂŃn�[�g�̑S�����͂Ƃ��ɉ߂��Ă����̂Ŗ������Ȃ������B����ł����e�͑f���炵�������B��͂�2�l�̃n�[���j�[�̑����̗ǂ��͑��ł͓����������̂�����B�X�e�[�W�Ō��h��������̂͋����ŃX�^�C���̂����i���V�[�ŁA�����������������ǁA�w�ǃX�e�[�W��œ������ɃA���C�W���O�ȃ��H�[�J��������A���E�E�B���\���͐����Ǝv�����B�n�[�h�ȋȂƃA�R�[�X�e�B�b�N�ȋȂX���炢�ɐD��������\����2�l�̃��H�[�J���̎��͂����\����̂Ƀs�b�^���łƂĂ��ǂ��R���T�[�g�������B |

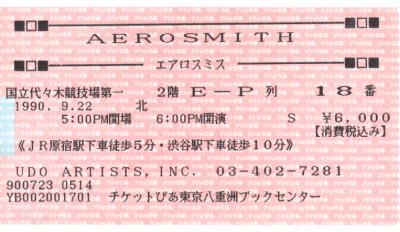

�uGet A Grip�v���q�b�g���A���悢���X�^�[�ɓo��߂钼�O�̂���̃G�A���X�~�X�B���C���E�p�t�H�[�}���X�͂������ɗǂ���������ǁuPermanent Vacation�v�ȍ~�A�A���o����3�����q�b�g���������������ČÂ��Ȃ������B"Train Kept A Rollin'"�����炸�Ɏ₵�������B���̓��{�c�A�[����G�A���X�~�X�̓X�^�W�A���ōs����悤�ɂȂ�B |

���W���[�E�e�C���[�����Ƀ\���ŗ����B1�Ȗڂ� "Kind Of Magic" �B�\���ƃN�C�[���̋Ȃ�D������̍\���������L�������邯��ǁA�o�b�N�ɃN�C�[���̎ʐ^���f���o�����肵�āA�Ȃ߂��݂���������܂����Ă����̂��u���C�A���̃\���Ƃ͈�����Ƃ���B���W���[�͓��R�X�e�[�W�����̑O��ɗ����A���������E�Ƀ^�C�R��z�u����Ƃ����Ȃ�Ƃ����ȍ\�}�ŁA�����ȂƂ���t�����g�}���Ƃ��Ă̎����͎ア�Ɗ������B"Tenement Funster"�Œ������̂ɂ͊���������������ǁB |

90125�C�G�X�̌����B�������̂̓g�����@�[�E���r���̑��݊��ŃL�[�{�[�h�E�\���܂Ŏ���Ă܂��Ƀo���h�̒��S�I���݂ł��邱�Ƃ����ł��킩�����B����������ĉ��U���Ă��܂���90125�C�G�X�Ȃ̂ŊςĂ����Ă悩�����B |

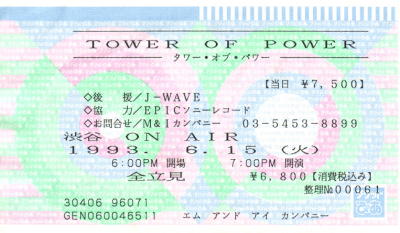

94�N11���i���ɂ��͎��O�j�̃^���[�E�I�u�E�p���[�̃X�e�[�W�B�ړ��O�̃u���[�m�[�g�łƂɂ������������B���̕��A�o���h�͎��ߋ����łق��5m�O�ɂȂ��10�l�g�͔��͂����Ղ�B�{���ɐ����t���Ă���Ǝ����ł���o���������B�����̓W���Y�E�X�^�C���̃V���E�i�u���[�m�[�g��2�����j�ɓ���݂��Ȃ��A1���ԋ��Ƃ����Z�����t���Ԃ�������ƕs���ł����B |

���̂Ƃ��̗��������� DVD ������Ă���̂œ��e�͂悭�m����Ƃ���B�{���ɐ��������B���߂Ė{���̃v���O�����ς��Ƃ����������������B�u���b�t�H�[�h�̖{���̐�����m�����̂����̂Ƃ��B�_�u����g���I����̃N�����]���������Ƃ�����Ă����Ƃ��̃��C�����ςꂽ�͖̂{���ɍK�^�������B |

�܂��܂������A�^���[�E�I�u�E�p���[�B���̍��ɂȂ�ƁA�m���������Ď����삦�Ă��āA�h���}�[����������ł���Ƃ��낪�����Ă��������������ǁA�y������点�Ă��������܂����B |

�Ȃ�ƍČ����������C���{�E�B�A���o���͖{���ɂ܂�Ȃ��������ǎ����̃O���[�v�Ȃ炫���ƑO��̃f�B�[�v��p�[�v���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ���������ƃ��b�`�[�͂���Ă���邾�낤�Ƃ������҂������čs�����B�m���Ƀ��b�`�[�͕ʐl�̂悤�ɃA�N�V�������L���Ă������̂́A���Ă̐����͂Ȃ��u���d���v�����c����̂������B |

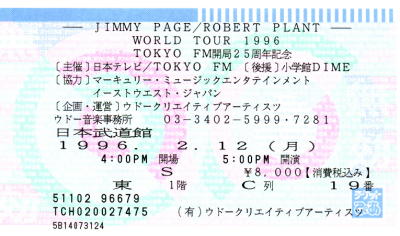

�W�~�[�E�y�C�W���ς��Ȃ�J���@�[�f�C��������ł�������A�Ǝv���ĈȑO�͊ςɍs�����̂ɂ܂������o�[�g�E�v�����g�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŋς邱�Ƃ��ł���Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B�C���h�n�i�H�j�y��t�҂����l���ѓ������A�c�F�b�y�����̂����ЂƂ̎������ł���I���G���^���E���[�h�ȋȂ𑽂����t���Ă����̂́A�c�F�b�y�������n�[�h����b�N�E�O���[�v�Ƃ��Ă������Ă��Ȃ��l�ɂ͕s���������炵������"Kashmir"�ɑ�\�����悤�ɂ��̎�̉��y���c�F�b�y�����̑厖�ȕ����Ɨ������Ă���l�ɂƂ��Ă͂��Ȃ�y���߂��B����2�x�Ɗς�Ȃ��Ǝv���̂ōs���Ă����Ė{���ɗǂ������B |

96�N�A������i�C�g������W���[�B�������A�I���W�i���E�����o�[�B����ȋ����Ƃ���Ŋԋ߂Ɋς��Ƃ́B10�N�O�ɕ����قŊς��Ƃ��ɂ̓��C���̂��ƂȂ�ĉ����킩���Ă��Ȃ���������ǁA���������ł��Ă����ÂɊς�ƌ��\�G�ȃo���h�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B���Ƀh�����̃w�^���ɂ͂܂���܂����B�����v�����A�Ȃ̗ǂ������߂čĔF���B�u���b�h�E�M���X�̃v���C��10�N�O�����͂邩�ɔR���Ă����B |

�Č������Ă����Ƃ��̗��������B�����Ċ��҂����Ă��Ȃ��ē`���̃O���[�v����x�ςĂ��������x�̃m���ōs�����B�O���b�O�E���C�N�̐��͉������S�Ɏ����Ă��āA����͂���͔߂�����������ǂ������͎d�����Ȃ��B���̑��L�[�X�E�G�}�[�\���̃p�t�H�[�}���X���y���߂����A�J�[���E�p�[�}�[���\�z�O�ɗǂ������B�A���R�[���͊m��20�����炢�̋Ȃŋx�݂Ȃ��p���t���ɒ@������h�����ɃG�C�W�A�Ƃ͈Ⴄ���̂��������B���N�̃p���[�͂Ȃ��������̂́A���e�͈����Ȃ������ł��B |

�m��2�K�X�^���h�̌ォ��3��ڂ��炢�̐Ȃ������Ǝv���B���������B�ڂŌ���ނ�̓����Ɖ�����v���Ȃ��i�������������ĉ������B����̂��x�����Ă��Ɓj���炢���������B����ł����̔h��ȃV���E���ςāA�������ꂪ�L�b�X�̃G���^�[�e�C�����g�ȂƂ������Ƃ͗����ł����B�ł�2006�N�� UDO Music Festival �̂Ƃ��̕������e�͗ǂ������Ǝv���B |

���ɂ���98�N4��9����10���A�ꏊ�͐ԍ�u���b�c�ɂāAKing Crimson ProjeKct �Ƃ������`�ŁAProjeKct Two��Bruford Levin Upper Extrimities�̃W���C���g�E���C�����������BProjeKct Two�̓G�C�h���A���E�u�����[�̓Ɠ��ȃ��Y�����Ƃ��ƈ���Ŏ��Ȗ����̗̈�ɓ��肻���̓t���b�v���L���Ɏc���Ă���BB.L.U.E. �̕������C�u�Ƃ��Ă͌������������āA�����ʂ�ɕϔ��q���J��o���u���b�t�H�[�h�A�X�e�B�b�N���c�����s�ɋ�g���郌���B���A�t���b�v�ȏ�ɕςȃM�^�[�̉����o���f�C���B�b�h�E�g�[���A����C�P�����E�g�����b�^�[�Ƃ��ĕs���̒n�ʂ�z�����N���X�E�{�b�e�B�̃N�[���ŔM���v���C��ǂ��o���Ă���B���̉��́A�w�̒Ⴂ�l�ɂ͌��ɂ����āA��������ԋL���Ɏc���Ă����肷�邯��ǁB |

�����ʂ�̊y���܂��Ă��炢�܂����B�O���b�O�E�A�_���X�����Ȃ��͎̂₵�������Ȃ��B�����ȂƂ���A���x���s���Ă���̂ŋL�����B���B |

�u���C�A���E���C�A2���ڂ̃\���E�A���o���ɔ����c�A�[�B�������R�[�W�[�͂��炸��C�͊m���G���b�N�E�V���K�[�������ƋL�����Ă���B�G���b�N�������͂Ȃ���������ǁA�������ɃR�[�W�[�Ɣ�ׂ�ƕ��������B���C���������͑O��ƕς�炸�t�����h���[�ȃ��[�h�������ėǂ������B�u���C�A���͂����\���Ƃ��ăc�A�[����邱�Ƃ͂Ȃ����낤���獡�ƂȂ��Ă͋M�d�ȃ��C����������������Ȃ��B |

���̃��C���͍ō��������B�Ȃ��ǂ�����������������������ǃr�b�O�o���h�Œ������Ƃ��������y���������A�o���h�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂���ǂ��v���̏W�c���Ȃ��Ďv�����B���C�����I��������ƍK���ȋC���ɂ����Ă��ꂽ�Ƃ����Ӗ��ł͉ߋ��̂ǂ̃��C���Ɣ�r���Ă���B�u���C�A���E�Z�b�c�@�[���J�b�R�悩�������B����ς�NJy��͐�����ԁB |

�m�����̂Ƃ�����h�����Ƀf���B�b�h�E�K���o���f�B�����A���Ă����͂��ŁA���Ȃ���҂��čs��������LjӊO�₨�ƂȂ��ڂ̃v���C�B���t�������͈��肵�Ă��āA�����ŋ߂̃h���}�[�ɒ��ł͈�Ԃ܂Ƃ�����������ǂ�����Ƃ��d�������������̂�����Ƃ������������̂��B |

�����������Ă悭�����܂���2000�N10��4���A�a�J����̃L���O�E�N�����]�������B�d���ŊO�������Ă���Ƃ��ɂ����Ă������W�I�Łu���ꂩ��L���O�E�N�����]�������ً̋}�\����t���܂��v�Ƃ����Ȃ�n�܂�A�g�тœd�b�������ē��肵���`�P�b�g�̓g���C�E�K���̖ڂ̑O��1��ڂ������B����Ȏ��ߋ����Ŋςꂽ���Ƃ͖{���ɍK�^�������̂ɁA����������Ă��Ă����̃��C���i�b�v�͍D���ɂȂ�Ȃ������B�r���ŃG�C�h���A���E�u�����[�̃M�^�[���特���o�Ȃ��Ȃ��āA���o�[�g�E�t���b�v�̋@���������Ȃ��Ȃ����ƃn���n���B |

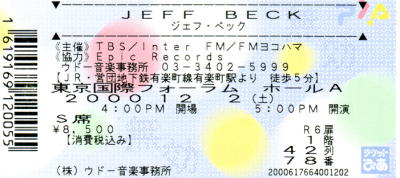

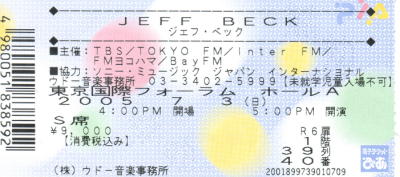

�f�W�^���H���ɂȂ��ď��߂Ċς��W�F�t�E�x�b�N�B�W�F�t�̃v���C�͖����ł��������70�N��̋Ȃ����t������ƃo�b�N�o���h���n�r�������Ƃ��������Ŕ@���Ƃ������������̂��������B�W�F�j�t�@�[�E�o�g�D���������������ƂȂ������B������Ȃ�������N�����ڂ��Ȃ��Ǝv���B |

�Ȃ��m�炸�ɁA�����u���b�t�H�[�h�̃h���������������Ƃ��������ōs�����B�A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y���̌��B�Ȃɒ�������h�����N�ƐH�ו����I�[�_�[����Ƃ����W���Y�E�N���u�̃X�^�C���ɂ��̂̂��Ȃ�������Ȃ��̂Ɍ��h���Ē������������B����͂Ƃ������A�W���Y�̂��ƂȂǂ܂������킩���Ă��Ȃ����������ł��A�ԋ߂Ŋς�u���b�t�H�[�h�̃h�����͐��������B�]�k�ł����A����O�̓�����t�߂��ǂ��悤�ɗ����Ă����ז��Ȗl�Ɂu�X�C�}�Z���v�Ɛ��������Ē��ɓ����Ă������̂̓r���ŁA���ꂾ���̂��ƂɊ������Ă����܂��܂����B |

�v�X�̃u���b�N�E�N���E�Y�B�ނ�͌���ɂ�����ō��̃O���[�v���Ǝv���Ă������ǁA���̓��͂Ȃ����C��������オ��Ȃ����������B�D���ȃ~���[�V�����ʼn��t�������킯�ł��Ȃ��̂ɋC��������オ��Ȃ��Ƃ����Ă���ς肠��܂���ˁH |

�A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�ɂȂ��Ă���2�x�ڃA�[�X���[�N�X�B���̂��낿�傤�ǃW���Y���͂��߂��Ƃ͂����A�܂��܂�����킩���Ă��Ȃ��������B�T�b�N�X���e�B����K�[�����h�ɑ���������ŁA����ȃW���Y�m�炸�̖l�ł��O�C�҂��͏ゾ�Ǝv�����B���̓��͐Ȃ��f���炵���o���h���u���b�t�H�[�h�̃v���C�����\���喞���B�N���u�Ŋς�W���Y�̑f���炵����������ꂽ���ł�����B |

�O���܂�ɂ��f���炵�������̂ł��������B�x�[�X�̃A����������Ȑl�ɑ����Ă��Ė��ɂ��������������B�O��Ƃ͈قȂ�A�x�[�X�A�h�����Ƃ̃g���I�ł̉��t����I�B�I�[�v�j���O�� 007 �̃e�[�}�������̂� 007 �D���Ȗl�ɂ͌��\�n�}���Ă��܂����B�������A�ԍ�BRITZ �͓��R�������ŊJ���܂ŗ������ςȂ��A�n�܂���������\����ԂƂ����ӏ܃X�^�C���B�D��ȃW���Y�E�N���u�ł̃��C�����o���������Ƃ�����������35�̂�������ɂ͑����h�������B |

2002�N6��15���̃G�����B���E�W���[���Y�E�W���Y�E�}�V���̃��C���B�W���Y���͂��߂Ďv�������ƁB����͑����̋��l���������ɂ��S���Ȃ�ɂȂ��Ă��邱�ƁB�܂萶�Ŋς��Ȃ��B�Ȃ�Ό��݂Ȑl�͊ςĂ������ƍl���͂��߂�����ɂ���Ă����G�����B���B���̂Ƃ�����75�B������N�̉��t�����҂��Ă����킯�ł͂���܂��A�X�e�[�W�܂ŕ����Ă��������͎�X�����u���v�����ȁv�ƐS�z�ɂȂ������̂́A�X�e�[�W�����̑O�ʂɐ����t����ꂽ�h�����Z�b�g�ɍ��|���A�J�E���g�����n�߂�ƃV���L���ƂȂ�̂���������B���Ă̍r�X�����p���[�����Ȃ��Ƃ��J��o����郊�Y�����ƍ���ɂ���͋����͊ԈႢ�Ȃ��G�����B�����̂��̂������B����2�N��ɖS���Ȃ��Ă��܂������Ƃ������Ė{���ɊςĂ����ėǂ������B |

���߂ẴW���Y�E�t�F�X�e�B�o���B���Ԃ͏����Č�������������ǕI�|�����̃C�X�ɐg���ς˂Ȃ���J���I�ȋ�C�̒��Œ����W���Y�͂Ȃ��Ȃ��ǂ����̂������B �ŏ��͎��䏮�q�ƃR�o�ɓ����t�B���̑g�ݍ��킹�ŁA�y����JAZZ�̑�X�^���_�[�h���B���ɃR�o�̃o���h��3�ȁB�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[2�{�Ƀp�[�J�b�V�����Ƃ����g�ݍ��킹�B�u�ڂ���JAZZ�̐l����Ȃ���ł����ǁv�Ȃǂƌ����ď���U���B ���䏮�q�N�C���e�b�g�B�W���Y�E�o�C�I�����̗ǂ��͂悭�킩��Ȃ�����ǎv������艉�t���������̂ɋ������B�����ڂ��ǂ��̂ł���œ������Ă���C�����܂������B �M��JAZZ�y�c�B���������V�`���G�[�V�����Ƀs�b�^���̊y�������t�B�����A�]�T�̂���V�ѐS�݂����ȕ������ȂƂ���ɓ��{�l�̎�_���o�Ă��銴���������B �n�[�r�[�E�n���R�b�N�� Future 2 Future �o���h�B����� JAZZ ���Ⴀ��܂���ȁB����ł��o���h�̉��t���x���͍����A�����h���}�[�A�e���E�����E�L�������g���̒n�ɑ��̒������v���C�Ɋ��S�B�E�H���X�E���[�j�[�͕������܂߂�70�N��̃}�C���X�݂����������B �E�F�C���E�V���[�^�[�E�J���e�b�g�B�[��ꎞ�ɕ��V���[�^�[�̃T�b�N�X�̉��F�͐_��I�ł��炠�����B�o�b�N�o���h�̎��͂��\�����Ȃ��B �Ō�݂͂�ȂŃX�[�p�[�E�Z�b�V�����B�n���R�b�N�ƃV���[�^�[�̃O���[�v���o���B�I�}�[���E�|���g�D�I���h�D�Ƃ����V�����V���K�[�i����71�j�������B �{���̍Ōオ�A���̃I�}�[���E�|���g�D�I���h�D�̃O���[�v�ŃA�t���E�L���[�o���E�~���[�W�b�N��W�J�B���ꂪ�v���̂ق��y�����Ă悩�����B ���������ꂽ1�����������ǁA�V���[�^�[�Ŋς邱�Ƃ��ł����̂��ő�̎��n�B |

�}���n�b�^����g�����X�t�@�[�͂��̊����ȃR�[���X�E���[�N�ƌ�y������X�e�[�W�Œ�]������̂͒m���Ă����̂ň�x�ςĂ݂悤�Ǝv�������Ă̊ӏ܁B�m���ɒ�]�ǂ���̓��e�����\�ł��܂����B�ł��A�̃��m�Ɏア�������ĔF���������Ԃł�����܂����B |

�k�[���H�E���^����W�Ԃ��Ă�������̃N�����]���B�O��������t�����܂��������������悤�ɋL�����Ă���B���ς�炸�l�̍D�݂̃T�E���h�ł͂Ȃ��������ǁA����ȏ�ɂȂ�Ƃ����Ăق��������̂́u�X�e�e�R���v�ƌĂꂽ�G�C�h���A���E�u�����[�ƃg���C�E�K���̕����i����͈ߑ��Ƃ͌ĂׂȂ��j�B���̂Ƃ��̃��C���� DVD �uEyes Wide Open�v �Ƃ��Ă���������Ă��Ă����Ŋm�F�ł���A�Ƃ������L�^�Ɏc���Ă��܂��Ă���B |

2�x�ڊJ�Â̓����W���Y�B���̔N�͗�Ă������̂ɂ��̓��������������B �܂��́A�O�c���j��������r�b�O�o���h�̉��t�B�u�ō��̃����o�[���W�߂��v�ƃp���t�ɏ����Ă���ʂ�A�قƂ�Ǔ��{�l�̃����o�[�̃��x���͍����B�A�t���L���[�o���ȃp�[�J�b�V�����������ĉĂ̂��������C�x���g�̃I�[�v�j���O�Ƃ��Ă͌������ƂȂ��B ���b�X�[�E���h�D�[���B���ɐ��E���ɖ����m��n��A�t���J�E�Z�l�K���̃~���[�W�V�����B�A�t���J���y�̃��[�c���x�[�X�ɂ��Ȃ��琢�E�ɒʗp����킩��₷����ʑ���������̂������Ƃ��낾�Ǝv�����B�o���h�S�̂ɍ��l�̎������ȃp���[�������āu�{���v���Ă��銴���������B �q�b�v�E�z�b�v�̃X�s�[�`�iSPEECH�j�B���^�N�V�A�q�b�v�z�b�v�����͂킩��܂���B�ދ��B �n�[�r�[�E�n���R�b�N�E�g���I�B�x�[�X�̓N���X�`�����E�}�N�u���C�h�Ƀh�������W���b�N�E�f�W���l�b�g�Ƃ������̓����o�[�B�n���R�b�N�̃s�A�m���܂߂���͊y���߂܂����B�o���\�肾�����_�C�A�i�E�N���[���i�{���͊ς��������j�����`�ŏo���L�����Z�����������߂ɃX�e�[�W�����������B �W���V���A�E���b�h�}���E�G���X�e�B�b�N�E�o���h�B���̂Ƃ����߂ăW���V���A����b�h�}����m��B�[��ꎞ�ɓ����Ă���̉��t�ŏ㔼�g���Ŋ������ɂȂ��ĔM�����郌�b�h�}���͉����邵���t���p���t���B70�N��I�ȃm�X�^���W�b�N�ȃL�[�{�[�h������T���E���G���̏a���Ǝ萔�Ԓ��̃W�F�t��o���[�h�ɂ����|���ꂽ�B���������傫�ȃX�e�[�W�ł��\��������p�t�H�[�}���X�őf���炵�������B �P��̃X�[�p�[�E�Z�b�V�����́A�X�s�[�`�ɍ��킹�ăq�b�v�E�z�b�v���ɂȂ��Ă��܂��ދ��ɂ܂�Ȃ������B |

�����Ă��邤���ɃW���Y�E�W���C�A���g���ςĂ������v��̈�B1��15�����炢�̒��ډ��t����ɂ�������炸�x�e�����݂Ȃ����2���Ԑ����܂����Ă����������Y��������̃p���t�����Ɋ��Q�B |

�~�P���E�{���X�g���b�v�Ƃ����s�A�j�X�g�ƃr���E�u���b�t�H�[�h�̃f���I�B���Ȃ葦�����ɍ������C���ʼn��x���ӏ܂���^�C�v�̉��y�ł͂Ȃ����̂́A�Ŋy��t�҃u���b�t�H�[�h�����\����ɂ͊i�D�̃t�H�[�}�b�g�������B������ 3m �O�Ƀh�����Z�b�g������Ƃ����D�Ȃ̂������ŋH��̑Ŋy��t�҂̋Z�����Ԃ���Ō��ꂽ�̂��f���炵���̌��������B |

����2����̓A�[�X���[�N�X�B����ς艹�y�I�ɂ͂�����̕����y���߂�B�e�B����K�[�����h�̏d�v���������O���[�v���[�����ɓ����Ă�����ۂ������B |

���̃g���I�̃C���v�����B�[�[�V�������D���Ȃ��ǁA���̂Ƃ��͑S�ȃX�^���_�[�h�ł�������B����͂Ƃ������A�P����������̂��݂���悤�ȃN���V�b�N�ł��������̂悤�Ȍ��i�ȉ��̃��[�h�ŁA�{�l������ȃ��[�h���܂炶��Ȃ��Ƃ��������ʼn\�ǂ���i���V�X�e�B�b�N�B�̐l�Ƌ��M�I�ȃt�@�������������������I�ȋ�C�Ɍ��C�������Ă��܂����B���Ԃ������x�ƍs���Ȃ��ł��傤�B |

2004�N6��11���A�Z�{�T�e���h�[���ł̖�썹�D�B���͂��������N���u�ł͂����ς�Ȃ��̂��ȁH �����o�[�͌��䎠�t(tb)�A����(p)�A������(b)�A��K��Y(ds)�B�F���\�|�B�҂Ŋy���߂��B���� MC �̂Ƃ��͎��M�Ȃ����Ƀ{�\�{�\�ƒ����Ă��Ă����ɂ��܂��q���ȕ��͋C�ł������A�A���g�𐁂��n�߂�Ƃ��ꂪ�ς�邩��ʔ��������B�x�e���ԂɂЂƂ��e�[�u�����܂���Ă����̂����X���������Ȃ��B���{�l�̃W���Y����������Ȃ����Ǝv��������ǁA7������Ɍ����x�j�[��S���\�����ςĂ������ς藬��Ă��錌���Ⴄ�Ƃ��������t�̗]�T���Ⴄ�Ƃ��������߂������M���b�v�����邱�ƂŊ����Ă��܂����B |

3��ڂ̓���JAZZ�͉���ς��ē����r�b�O�T�C�g�B�J�����͂Ȃ�����Ǘ��������K�ȂƂ���Ō���̂��������Ǝv�������̂̒��Ȃ������_�őO�r��������B�O�N�܂ł͔w������I�|���t���啿�ȃC�X�������̂ɂȂ�ƃp�C�v�C�X�B���̐l�ƌ������荇�킹�Ȃ����1���̃X�e�[�W���ς�̂͂��Ȃ�h���A�ȍ~���̃C�x���g�ɍs���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����Ă��܂���e���L���ɂȂ��B�Ẵt�F�X�e�B�o���͉��O�J�Â�]�݂����Ƃ���B �u���[�E�G�A���m�[�c�E�I�[�P�X�g���B�����́u�X�E�B���O�E�K�[���Y�v����q�b�g���Ƃ����������������Ă����̎q�����̃r�b�O�o���h�B���e�͋L���ɂȂ��B �㌴�Ђ�݁B�L�����ŃI�[�f�B�G���X�̋��X�܂Ő�����`����قǂ̃o���h�ł͂Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���B�X�P�[�����ɖR�����B���Ԃ͂����Ɨǂ��o���h�ɂȂ��Ă����Ȃ����Ȃ��B �t���C�h�E�v���C�h�B���߂�Ȃ����B�ǃw�^�ȉ̂ɒ������ǂ���Ƃ������̂�m��Ȃ��M�^���X�g�̃p�t�H�[�}���X�͑ދ��ɂ܂�Ȃ������B���ꂪ���͔h�ƌ����Ă��܂��Ƃ��낪���{�̉��y�̎���ł��傤�B ���[���E�s�[�v���B�ދ��������̂ŐȂ𗣂�ăE���E�����Ȃ���ςĂ��B�����h���̃n�E�X�E�~���[�W�b�N�n�O���[�v�B���̎�̉��y�͔��ɍ���Ȃ�����ǃq�b�v�z�b�v�قǂ͑ދ��ł͂Ȃ���Ȃ���Ƃ��낪�p���炵���Ƃ��v�����B TOTO�B�����A���� TOTO�B���̓��̃��C���i�b�v�̒��ł͕����Ă�������NJϋq�̔N��w���}�b�`���Ă����̂Ō��\�E�P�Ă����B�ł����e�̓q�h�������B�̂̓w�^�N�\�A�M�^�[�͂����r���ۂ������B���ėD�G�ȃZ�b�V������~���[�W�V�������W�܂��Ăł����Ƃ����e�N�j�b�N�͌���e���Ȃ��B�����^�W���Y��厏�Ő�^���Ă����啨�]�_�Ƃ����܂������A����ȃ��x���̃o���h�Ő�^���ꂽ��܂Ƃ��ȃ��b�N��o���h�����z�B �N�����E�}�R�g SUPER JAZZ FUNK PROJECT featuring �Ŗ������B�o���ĂȂ��B�Ȃi���V�X�g���ۂ��l���ȂƎv�������x�B �Z���j�A�X�E�����N�E�C���X�e�B�g�D�[�g�E�I�u�E�W���Y�E�A���T���u���B�m���Ƀ����N�ɒʂ���s�v�c�ȉ��y��t�ł�O���[�v�ł������A�M����O���[���Ƃ��������t�Ƃ͖����̋�C���S�n�悭�D�𑆂��n�߂�l���`���z���B���I�[�l���E���G�P�Ƃ����A�e���Ƃ������͉����o�������̃M�^���X�g�͖l�ɂ͓�����Ă悭�킩��Ȃ������B �n�[�r�[��n���R�b�N�E�J���e�b�g�B�����o�[�̓E�F�C���E�V���[�^�[�A�f�C���E�z�����h�A�u���C�A���E�u���C�h�B�Q�X�g�őO�o�̃��I�[�l���E���G�P���Q���B���e�́A�ȒP�Ɍ����ƐÂ��ɓW�J����鉹���̏��Ȃ��t���[�W���Y�B�D�𑆂��n�߂�l���o�B�ދ��B |

2005�N1��29���̃x�j�[�E�S���\���B�f��u�^�[�~�i���v�ɏo�������̂ɍ��킹�邩�̂悤�ɗ����B�f��ł̏Љ�̂��ꂩ���̒ʂ�A���_���W���Y�S������m�鐔���Ȃ������c��Ȃ̂ŊςĂ����Ȃ��ẮA�Ƃ������Ƃōs�����B����ĉ��t�ɂ���قNJ��҂��Ă����킯�łȂ��A���ۃe�i�[�̉��t��������肵�����̂Ŋ���������̂ł͂Ȃ��������ǁA"Whisper Not""Killer Joe""I Remember Clifford""Blues March"�Ƃ������S���\���E�I���W�i�������X�ɉ��t�����Ƃ���ς���j�̈ꕔ�ȂȂ��ƌ��ł�������������Ƃ������́B�܂��A�S�̂ɗ]�T���������C�͂�͂�{���̍��l�~���[�W�V�����łȂ��Ə����o���Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��Ɋ������B |

�A���o���������[�X���Ă��Ȃ��̂ɓˑR�̗����B�����ŋ߂̗��������Ƃ̓����o�[���K�����ƕς��Ẵj���[�E�O���[�v�Ń��H�[�J���Ƃ��ĂȂ�ƃW�~�[�E�z�[�����ѓ��B���e�͂���܂ł̃W�F�t�̗��j�����ǂ镝�L���I�Ȃł������A�ǂ������H�[�J���X�g������̂Ȃ�����Ɖ̂��̂�����Ăق��������B�o���h�̎��͍͂������t�͈��肵�Ă��ėǂ��������ʁA�ڐV�������Ȃ��̂��₵�������B����ł��W�F�t�̃v���C�͂������B |

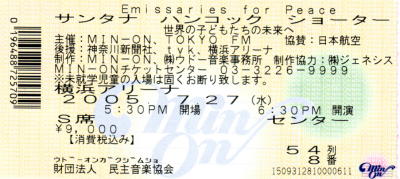

�����̓T���^�i�̃O���[�v�ɃV���[�^�[�ƃn���R�b�N���Q�X�g�Q�������`�B����ăo���h�̎��͍͂����T���^�i�̃��C���Ƃ��ď\���y���߂��B�����̓}�C���X��"In A Silent Way/It's About That Time"�����S�ɉ��t�������ƁB�͂��܂����Ƃ��ɂ͉䂪�����^���܂������A���ꂪ�����������ł��ƂĂ��ǂ��v���o�B�T���^�i�̋Ȃő̂�h�炵�Ă����l�����͌ł܂��Ă����� �i�ǐL�F���̂Ƃ��͂܂��T���^�i���W���Y�ɋ߂��l�Ƃ������Ƃ�m��܂���ł����j�B |

2005�N9��25���̃W���V���A�E���b�h�}���B�T���E���G���ɃW�F�t�E�o���[�h�A���ƃM�^���X�g�Ƃ���4�l�Ґ��B�N���u�Ƃ������ߋ����Ŋς������������ɑ傢�Ɋ��҂����̂ł����A�ȑO�A����JAZZ�Ŋς��Ƃ������S�̂ɑ�l���������ĂȂC����������オ��Ȃ������B |

�܂������ŃN�C�[���̋Ȃ����Ƃ����낤�Ƃ́B�����Ɍ������W���[�̐����i���^��h�����ɔ��͂����ނ������H�[�J���j�͉B���Ȃ��������A��͂蕁�ʂ̃��b�N�E�x�[�V�X�g�ł͏_��ȃN�C�[���̉��t�̗ǂ����Č��ł��Ȃ����Ƃ��v���m�炳�ꂽ��ł�����܂������A�v���Ԃ�ɉ̂���R���T�[�g�������Ƃ��������ŐV�N�����������B�|�[���E���W���[�X�̃��H�[�J���͑��ς�炸��肩������ł����A�t���[��o�b�h�E�J���p�j�[�̋ȂŐ��艺����ϋq���߂��������B�N�C�[���̋Ȃ����x�тƃN�C�[���͂����Ȃ��Ƃ����߂��݂����G�ɓ��荬���������C���������B |

����̃W���Y�E�~���[�W�V�����ł����Ƃ��ς��������̂����̃u���b�h�E�����h�[�B���ۉ��t�͑f���炵���\��������قNJ��҂ɉ����Ă��ꂽ�B�W�F�t�E�o���[�h�̖\����Ղ�����܂����A���ɂ͊��Q�̐�����オ���Ă����قǁB�m���A���R�[����5�炢������͂��B"Exit Music"�Œ����Ċ����B�ς�Ă悩�����B |

�����m�A�����O�������ւ�N�C�[���̃~���[�W�J���B���t�͐��o���h�ɂ����̂ŁA���b�h�E�X�y�V������������2�l�̃M�^���X�g�A�x�[�X�A�h�����A�L�[�{�[�h3�l�A�p�[�J�b�V�����Ƃ����Ґ��B�܂��A���t�����������炽���������Ƃ��Ȃ������y���Ƃ���Ɏ�̓͂����R�s�[�Ԃ�ŁA�~���[�W�J���̔��t�Ƃ��Ă͏\���B�ϋq�ɉ��t�҂�������̂͐V�h�R�}�����ŁA�O���̌����ł͐l�ڂɂ��Ȃ����䗠�ʼn��t���Ă���̂��Ƃ��B����̕��͂Ƃ����ƁA�X�g�[���[�͑����̂Ȃ����̂ł����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悭�ďo���҂̒B�҂ȉ̂Ɨx��ŏ\���y���߂��B�ӊO�ƌ������̑I�Ȃ������A�̎��i�������o��j���܂߂ĉ��߂Č���̋Ȃ̑f���炵����F����������B�Ƃɂ�����y�ɓO�������̓N�C�[���̖{�����p�������̂ŁA���ꂱ�����������f���炵���B�~���[�W�J���ƌ������̓��b�N�E�R���T�[�g�̃m���Ŋϋq�̐���オ����f���炵���A�R�A�ȃN�C�[���E�t�@��������Ȃɂ����Ɗ����邱�Ƃ��ł��Ĕ��Ɋ����������B���̓��̓t���f�B�̖����Ƃ������Ƃ������āA�I����A����̃s�[�^�[�E�}�[�t�B�[���X�e�[�W�ɓo��A�݂�Ȃł�����x We Will Rock You ��升������Ƃ������o���B���Ɠ��e�Ƃ͂܂������W�Ȃ���ł����A���̓��A�����������ɕ��ڂ��Ƃ�����A�l��菭����̐���̏����������|���Ă��āu��������Ȃ��Ȃ����̂ō����グ�܂��v�ƃ^�_�Ŋϐ킵�Ă��܂����B�������Ȃ͂ǐ^�̑O����3��ځi�Ȃ�4��ڂ���j�B����ȂɊy���܂��Ă�����Ė{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B |

�j���[���[�N�ŃW���Y�E�N���u���A3����7���n�V�S���܂����B�ڂ����́u�W���Y�E�N���u���L Vol.1 �i2007�N�j�v���B |

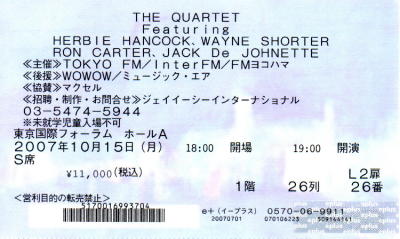

�u��������������J�[�^�[���Ă܂��ςĂȂ��Ȃ��B�����݂̂����ɊςĂ������v�B���ꂾ�����`�P�b�g�w���̌��ߎ肾�����B�����炻��ȂɊ��҂����Ă��Ȃ������B���ۂɊς���A���̒Ⴂ���҂�������鉉�t�ŎQ��܂����ˁB���ɍ��������̂̓^�C�~���O���������O���܂����Ă����V���[�^�[�B�n���R�b�N�͂��������n����������Ȃ�Ďv���Ă��Ȃ������̂őz��͈́B���ړ��Ẵ����E�J�[�^�[�͂��̓d�C�����x�[�X�̓Ɠ��ȉ��g���Łu�Ȃ�قǁv�Ƃ��������B�f�W���l�b�g�͂܂������Ɋy���߂��B�ő�̖��_��4�l�̊Ԃɋْ������܂������Ȃ��������ƂŁA�Ƃɂ�������Ȃɑދ��ȃW���Y�͏��߂Ē������B�ǂ����Ȃ�J�������Đ̂̋Ȃ�����Ηǂ������̂ɁA�����ď�����Ē��ۓI�ȋȂ܂ʼn�����̂�����A�����{���ɐQ�Ȃ�����������J�߂Ă��������C���B�A���R�[���� "Footprints" �ŁA���������̃x�[�X���t������ŃV���[�^�[�������Ă���Ƃ��낾���́u�������A�I���W�i�����v�Ǝv�������̂́A���̊����͒��������Ȃ������B���̃R���T�[�g�Ŗ����ł����l�́A����4�l�������牽�ł������Ƃ����l���Ǝv���B�����̖ړI�͒B���ł����̂ɋ������������c�����B |

�W���E�z�[���E�g���I�B2008�N1��26���A�Z�{�̃r���{�[�h�E���C���ɂāB�S�����l�ɂ��V���v���ȃg���I�Ґ��B�z�[���̃M�^�[�E�X�^�C���͐̂ƕς�炸�A�X�^���_�[�h�Ɣ�r�I���㕗�̋�/���t��D������A��������т����~�n�̃v���C���I�B�������Ƃ͖����Ȃ���A�Ȃ��Ȃ��ς邱�Ƃ��ł��Ȃ����̃t�H�[�}�b�g�Ȃ�ł͂̊Ɂ`���u�ԁv���Ȃ�Ƃ������Ȃ��B���̕��͋C���ǂ��v���U��ɃW���Y�E�N���u�̃��[�h���y���߂܂��B����ς�W���Y�̓N���u�Œ����̂������Ȃ��ƍĔF���B���������W���Y�E�~���[�W�V�������u�b�L���O���Ă��ꂽ��r���{�[�h�ɑ����^�ԋ@������邩���B |

2008�N5��6���`12���܂ōĂу}���n�b�^���ցB�ڍׂ́u�W���Y�E�N���u���L Vol.2 �i2008�N�j�v���B |

2008�N5��18���A�u���[�m�[�g������ 1st set�B9�N���Ԃ�̃^���[�E�I�u�E�p���[�B�G�~���I�A�h�N�^�[�A���b�R�A�K���o���f�B��4�l�ȊO�́A������O�����ǑS���m��Ȃ��B���\�Ȃ������ĊO�������̂悤�� "You Strike My Main Nerve" "Get Yo' Feet Back On The Ground" "Time Will Tell" "It's Not the Crime" "(To Say the Least) You're the Most" "Ain't Nothin' Stoppin' Us Now" �Ƃ����a�߂̋Ȃ����X�ɏo�Ă���̂͊y���������B�������Ǝv����90�N��� "How Could This Happen To Me" ���������肵�āB�����ȂƂ���A���t�ɉ��N�̖������߂�̍������ǁA�X�e�[�W���p���t���Ŋy�����̂͑��ς�炸�B�A���R�[���� "Knock Yourself Out" �͋�������������Ȃ��B |

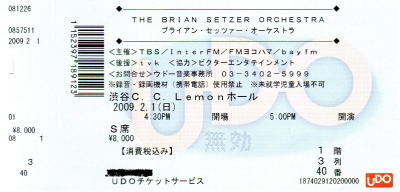

80�N��ɃA�����J�̃q�b�g�`���[�g��Ȋ���������2�̃O���[�v���A���ꂩ��20�N�ȏ�̂Ƃ����o�ă_�u���E�w�b�h���C���Ŋς��Ȃ�ĒN���\�z�������낤���B����Ӗ��₵�����Ƃł͂��邯��ǁA�ς���ɂ͗\�z�O�̊y���ݕ��ł͂���B�`�P�b�g�͂�����x����Ă������̂́A�O���������܂߂ē��������̔�����Ă������ƂɎ��̗���������Ă��܂��B �n�߂Ƀ��A���Șb�����Ă��܂��ƁA�f���B�b�h�E�J���@�[�f�C���̐��̐����͉B������Ȃ��B�����80�N��㔼���猩���Ă����Ƃ͂����A���₽������ł��邾���ʼn̂ƌĂԂ��Ƃ�����R�������Ă��܂��قǂ��̃��H�[�J���͂��e���B�͂��Ⴂ�Ŋ���邾���̒��N�j�ł͎₵���B�A���o���uSerpens Albus�v�̌ォ�烍�o�[�g�E�v�����g���A�}�f�Ȃփ��B�E���^���������H���͍��ł��ς��Ȃ��B�_�O�E�A���h���b�`�ƃ��u�E�r�[�`�̃c�C���E�M�^�[���ŔƂ����o���h�̉��t�͈��肵�Ă��Ĉ����Ȃ����A���̃����c��70�N��̋Ȃ͍���Ȃ�����Ƃ�������͂���Ƃ͂����V�Ȃ��ϋɓI�Ɏ����ꂽ�Z�b�g�E���X�g�͍�����O���[�v�Ƃ��Ă̋C�T��������B ����̃f�t�E���p�[�h�́A�V�Ȃ�2�Ȃ����ł��Ƃ�80�N��S�����̃Z�b�g�E���X�g�B���ɁuHigh And Dry�v����3�Ȃ��������̂͊�������Z�B���Ƃ��Ɖ��t���x���͂����������Ƃ��Ȃ����ǁA���̑O�Ƀz���C�g�X�l�C�N���ς����Ƃ������ė]�v�ɂ܂�Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B �ƁA�l�K�e�B���ȃR�����g�������ł��܂����B�ł͂܂�Ȃ��������ƌ����܂������t�B�v���U��̃��b�N�E�R���T�[�g�ł��̋�C�����V�N�Ɋ��������Ƃ����邯��ǁA�ނ�̑S�����̋Ȃ��f���炵�����Ƃ��ĔF����������B�p�t�H�[�}���X�Ɋς�ׂ����̂��Ȃ��Ă��ނ炪��������Y�͐F�Ă��Ȃ����Ƃ��ĔF�������B�������ŋC����20�N�O�Ƀ^�C���X���b�v�B�y���������B |

2009�N1��4���A�p�b�g�E���Z�j�[�E�O���[�v�� 1st �Z�b�g�B�����o�[�̓��Z�j�[�̂ق��ɁA���C���E���C�Y�ikey�j�A�X�e�B�[���E���h�r�[�ib�j�A�A���g�j�I�E�T���`�F�X�ids�j�Ƃ������M�����[�E�����o�[�B�t�@���ɐ𓊂���ꂻ��������ǁA�l�̓M�^���X�g�Ƃ��Ẵ��Z�j�[�͂���قǂ����������ƂȂ��Ǝv���Ă���B���Z�j�[�̎������́A�F�ʊ��L���ȃT�E���h�Ƒ씲�����Z�p�������Ȃ�����T���ڂɎx����o�b�N�̉��t�ɂ���B�܂�p�b�g�E���Z�j�[�E�O���[�v���A�����Ă�������鉹�y�ƂƂ��Ẵ��Z�j�[���f���炵���B�v�̓��C�Y�ƃ��Z�j�[�̃T�E���h�������d�v�B���̓��̓��Z�j�[�E�O���[�v���`�Ƃ��Ă͒������N���u�ł̌����A���t��g�߂Ɋy���߂�ƂȂ�Ό��鉿�l������Ƃ������́B�X�^�W�I�Ղ�菭�Ȃ߂�4�l�Ґ��Ƃ����ăT�E���h�̐F�ʊ��ɉA�肪���邩���Ƃ������O�̌��O�͂܂������X�J�ɂ������A���ɑf���炵���p�t�H�[�}���X���y���߂��̂͂�͂胁�C�Y����������ł��傤�B���Ŋς�T���`�F�X�̃h�����͂�͂肳�����Ƃ����郌�x���ŁA���ꂾ���ł������ł����B |

5�N���Ԃ�̃u���C�A���E�Z�b�c�@�[�E�I�[�P�X�g���B�Ȃ�3��ڂȂ���E���Ńg�����y�b�g�ƃg�����{�[���̃Z�N�V������PA�ɉB��Ă܂����������Ȃ������B�S���Ŋy�����ɐ��藧�Ă邠�̎p������Ȃ������͎̂��ɔ߂����������ǁA���̑��ɃZ�b�c�@�[�����x���ڂ̑O�ɗ��Ă��ꂽ�B���J�r���[�ɐl��������Ă����A����X�e�[�W�ɗ����Ă��邱�Ƃ��̂��̂��l���ł��邻�̐l��ڂ̓�����ɂ��Ă���ƁA����Ȕނ̐����l��S�g�Ŏ~�߂����̂悤�ȏd�݂������ėܑB���ɂ�ł��܂��B���Ղ̃g���I�ɂ��p�t�H�[�}���X�Ɋ��������Ԃ����\�����A���̕��M�^�[�����\�ł����̂��Ȃ��O�̕�����������B���J�r���[�Ƀr�b�O�o���h�Ƃ����A�����J�̕�����̌�����f���炵���p�t�H�[�}���X�ɕ��S�B |

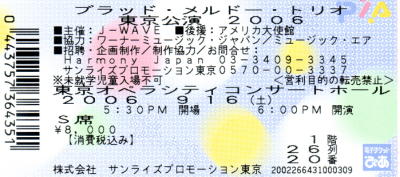

�����悤�ȃZ�b�g���X�g�̃��C�����d�˂�ߔN�̃W�F�t�E�x�b�N�ɏ��X���_�C�����������Ƃ�����A����̗��������͌��������ł����B�������A�G���b�N�E�N���v�g���Ƃ̃W���C���g�ƂȂ�Θb�͕ʁB �攭�̓W�F�t�B1���ԏ��X�̃R���p�N�g�ȃX�e�[�W�Ƃ͂����v���C�͍Ⴆ�Ă���B�o���h�̉��t���^�C�g�Ő��Ŋς�Ƃ���ς肢���Ȃ��Ǝv�킹��B���ʂ��T���ڂŐȂ��ǂ��������������̋K�͂̉��Ƃ��Ă͖]�O�ɉ����ǂ������̂��y���߂��v���B�^����Ƃ́u�x�[�X�A�e�v�Ƃ����T�[�r�X������܂Ŋς����Ƃ��Ȃ�����ʼn������{�l���y����ł���Ƃ��낪��ۓI�B����ł�����ς�W�F�t�ɂ͂���������ƐV�������y������Ă��炢�����Ƃ����v���͎c�����B ����ŁA����܂ŃN���v�g���ɂ͂قƂ�Nj������o�������Ƃ��Ȃ��A�Ȃ��Ȃ��ǂ��M�^���X�g���ȂƎv���Ă������x�B����ł�70�N��܂ł̃N���v�g���̉��y�͂����ȂƎv���B�ł�80�N��ȍ~�́u�M�^�[����肢�|�b�v�̎�v�ɂ��������Ȃ��B�X�e�[�W�͈�l�ŃA�R�M�̒e�����Ŏn�܂�A7�l�̃����o�[�������Ă���A���v���O�h�E���C�������炭�����Ƃ����}�b�^���\���B�X�g���g�L���X�^�[�Ɏ����ւ��Ă�����u���[�W�[�Ń|�b�v�ȉ��t�ɏI�n�A�}�b�^�����Ă���Ƃ���͕ς��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���ꂪ���Œ����ƈӊO�Ƃ����B�����������C�����A�������Ǝv����悤�ɂȂ����͎̂����̍̂������B�z��O�������̂͂�����l�M�^���X�g�����āA������ɑ����̃\����e�����Ă��邱�ƂŁA���������̃M�^���X�g�����ɃC�C�B��͂�N���v�g���̓M�^���X�g�Ƃ��Ď�����\�����悤�Ƃ����C�������������Ƃ��킩��B�ł�����͕K�������������Ƃł͂Ȃ��A���y�ƂƂ��Ă��������݂����I�Ƃ��������̂��ƁB����2�l�̑I���͋߂��悤�ʼnʂĂ��Ȃ������A���b�N�Ƃ������y�̉��[���������Ă��܂����B�X�e�[�W��1���Ԏ�Łu�����ɖ߂��Ă��邩��v�Ƃ����N���v�g����MC�ŏI���B �Z���C���^�[�o�������݁A�N���v�g���E�o���h�ɋq������`�ŃW�F�t���o��B����2�l������ł���p�����邾���ʼn��������A���ݏグ�Ă��闈����̂�����B�u���[�X����{�ɂ����V���v���ȉ��t�ɃW�F�t�̃M�^�[���荞�ގa�荞�ށB����ȂɃA�c���W�F�t�͏��߂Č����B�����ău���[�X��e�����Ă��W�F�t�ł������蓾�Ȃ��s���t���[�Y�ň��|�I�ȉ��t������̂����犬��Ȃ��B�N���v�g���������v���C��������̂́A�I�n��l�ȑԓx�Ńo�g���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������̂͏��X�c�O�B����ł����̓�l�̃v���C���Ɋς��i��l�̃Z�b�V����������40�����炢�͂������͂��j�Ƃ������j�I�Ȗ�ɗ�����������ł��\��������Ƃ������̂ł��B |

2009�N3��29���A�e�����X�E�u�����`���[�h�A�u���[�m�[�g������ 1st set�B�ŋ߂̃u���[�m�[�g�͓��j���� 1st set�������Ԃ����ԁi���̓���16���J�n�j�ɐݒ肵�Ă���B�l�I�ɂ͑劽�}�Ȃ���ǁA�N���Ɋς��p�b�g�E���Z�j�[���吷���������̂Ɣ�ׂ�ƁA���̓��̓t���A�̃e�[�u���ȁi����ȊO�͂�������ȁj�Ŕ������炢���������Ă��Ȃ������B���̎��ԑт��ƈ��H���T���ڂɂȂ邾�낤���A���̓��̂悤�ɋq�������̂��A�����Ăق����Ȃ�����Ǖ��j�ϊ������蓾�邩���B ���̂悤�ȗ]�k�͂Ƃ������A�I�[�\�h�b�N�X�̂ɕ\���ɐV�����������邱�Ƃ�����A�g�����y�b�g�A�e�i�[�E�T�b�N�X�A�s�A�m�A�x�[�X�A�h�����Ƃ����N�C���e�b�g�Ґ��ł�������ƌ���̃W���Y�����肫�������Ƃ������]���������B�m�I�ŃN�[���A����������Œ��ڂȋȂ͂�⒮�����I�Ԃ��̂́A�Ȃ��Ȃ������������̍����W���Y�Ƃ����̂͒��������Ȃ��B���ꂵ���ƌ����Ă����x���Ȃ��V���A�X�ȃ��[�h���ɘa���邽�߂��A�㔼�̓t�H�[�r�[�g�̋Ȃɂ���Confirmation�̃t���[�Y���D������A�����Ă��̘A�����ɂ��̉��y���`���̏�ɐ������Ă��邱�Ƃ���������B�t�����[�Q�����z����A�z������u�����`���[�h�̏_�炩���g�����y�b�g�̕\�����}�g�������đf���炵���A���y�S�̂��R���g���[�����Ă���Ƃ�����f���炵���B����Ȃɗǎ��ȉ��y�Ȃ̂ɂ��̊ϋq���Ƃ͓��{�̃W���Y�E�t�@��������ڂ��Ȃ��B�X�e�[�W���~���Ƃ��ɁA�x�[�X�̒j���ʘH�e�Ŕ��肵�Ă���l�̌����|���b�ƒ@���čs�����̂́A���Ȃ��ϋq�̒��A���������ȕ\������Ă������炾�낤���B |

2009�N4��25���A�u���[�m�[�g�����ŃW���V���A�E���b�h�}���� 2nd set�B��2��uBack East�v�uCompass�v�̘H���܂����s�A�m���X�E�g���I�Ґ��Ńx�[�X�̓����[�x���E���W���[�X�A�h�����̓O���S���[�E�n�b�`���\���B3�l�̗��݂��k���Ōv�Z���ꂽ���x�Ȃ��́A���̑���\���͎��R�ɉ���܂��傤�Ƃ����̂����̃g���I�̍s�����̂悤���B�܂藍��Ō����ƃr���E�G���@���X�E�g���I�̂悤�ȗL�@�I�Ȃ��̂Ƃ������́A�I�X�J�[�E�s�[�^�[�\���E�g���I�I�ȓ����̎�ꂽ�X�^�C���B���Ƃ��ƃW���V���A�̓\�j�[�E�������Y��I�[�l�b�g�E�R�[���}���قǂɂ̓t���[�W���O�ɕ�������킯�ł͂Ȃ��A����䂦�Ƀ\���b�h�Ń^�C�g���p���t���ȃX�^�C�����Ǝ��̃g���I�\���ւƏ����錋�ʂƂȂ��Ă���B�x�[�X�E�\���̃X�y�[�X�����������̂ɂ͂�����������ǁA3�l�̒������x�ȉ��t��O�ɂ��Ă݂����Ȃ��Ƃ͍��ׂȕs���ɉ߂��Ȃ��B����܂�����W���Y�̂ЂƂ̃X�^�C���Ƃ��đ��ł͓���J�b�R�悳�Ɉ��|����郉�C���������B |

2009�N7��6���A�u���[�m�[�g�����Ńt�@���I�E�T���_�[�X�� 1st set�B�Ґ��̓I�[�\�h�b�N�X�ȃ����E�z�[���E�J���e�b�g�B���Ȃ݂ɖl�͓��Ƀt�@���I�̃t�@���ł͂Ȃ��B�ł��A�R���g���[���E�~���[�W�b�N�̌p���҂������i���67�j�̂����ɊςĂ������Ƃ������@�B�X�e�[�W�ɓo�ꂷ���|���I�[���U�����Ă���t�@���I���������o���[�h���̂��グ��Ƃ��납��n�܂�B�ȍ~�A�����̏���ȑz���Ƃ͈���ăI�[�\�h�b�N�X�ȃt�H�[�r�[�g�E�W���Y���W�J����A���̃T�E���h���e�i�[�̉��F���ǂ����A�g�����e�B�b�N����̂���̃R���g���[����f�i�Ƃ�����B�ł��A������Ă�����Ƃǂ��Ȃ낤�B���̐l����������u�ȂR���g���[�������v�Ɣn���ɂ��ꂻ���A�ł��A��p�҂����炢�����A�Ƃ��������ł͎₵���B�t���[�W���O�ɂ̓X���[�Y�����Ȃ����A�����\���͂ŏ�������^�C�v�ł��Ȃ��B�������A���̃o�����X���C�ɓ���Ȃ��̂��I�n�G���W�j�A���ɕ���������A�}�E�X�s�[�X�����x���C�ɂ��Ă��ĉ��t�ɏW�����Ă��Ȃ��B�X�ɁA���ł���������ڂ����킹�����Ȃ��قǕ|����Ɖs������Ƃ����O���Ȃ��̂�����s�@�������Ȃ��Ƃ��̏�Ȃ��B�����̍ŏ��̃X�e�[�W�ŋC��������Ă��Ȃ��낤���ƊςĂ�������n���n�����Ă���������t�ɏW���ł��₵�Ȃ��B����ȃ��[�h�ŋC��������50�����߂��āA�����A�c�O�ȃ��C���ɂȂ��Ă��܂������ƊϔO�������Ă���ƁA"The Creator Has A Master Plan"���n�܂�A�t�@���I���}�C�N������ĉ̂��n�߁A�������˂点�͂��߂�B�l�̋��ȃt�@���I�̃��[�_�[��̋ȁA�������A����܂ł̃��[�h�Ƃ͋}�]���ăt�@���I����R�m�b�Ă���B���ꂪ�y�����B����܂ł̃t���X�g���[�V�����͂ǂ��ւ��A�t�@���I�E���[���h�Ɉ�C�Ɏ䂫���܂�Ă��܂����B�������A���ꂪ�t�@���I�E�T���_�[�X�̉��y�������Ɣ��g�Ɋ����邱�Ƃ��ł������Ƃł���܂ł̕s���͐������ł��܂����B�����A�t�@���I�̃��[�_�[�E�A���o���͒����C�ɂȂ�Ȃ���������ǁA�悤�₭���̐��E���������Ă����悤�ȋC������B����ς萶�Ō��Ă����{���������Ă���Ƃ������Ƃ��Ă���ȂƍĔF���B���ꂾ���烉�C���͂�߂��Ȃ��B �i�NjL�j�ǂ���特�̃o�����X�����X�ɋC�ɂ���̂͂悭���邱�Ƃ炵���ł��B���A�^�f���ɂ��ƃZ�b�g���X�g�͈ȉ��̒ʂ�B 1. Greatest Love Of All 2. Lazy Bird 3. A Nightingale Sang In Berkeley Square 4. Just For The Love 5. The Creator Has A Master Plan 6. Highlife |

�����h���E�p�����s�ōs�������C���ȂǁA3�����B 2010�N9��26���A�����h���̃��j�[�X�R�b�c�B�W�F�t�E�x�b�N�̉f���������Ń��b�N�E�t�@���ɂ��L���ɂȂ������̃N���u�́A�����h���̃W���Y�E�N���u�̘V�܂Ń}�C���X��V���[�^�[�Ȃǂ̑啨�Ȃǂ��������o�����Ă����Ƃ���B�O���̃W���Y�N���u�Ƃ��Ă͍L������200�l���炢�͓��肻���B�������A�ǂ̐Ȃ���ł����₷�����Ŕ��ɗǂ��V�[�g�E���C�A�E�g�B�q�̓���͔������炢�B���Ȃ݂ɁA�H�ׂ��o�[�K�[�͂��܂���������Ȃ������B���̓��͌��Ɉ�x�� Funk Affair �̓��B���l���H�[�J���A���C�Y�E�|���b�N�Ƃ����������H�[�J���A�G���s�A�x�[�X�A�h�����i�W���~���N���C�̃f���N�E�}�b�P���W�[�j�A�Ȃɂ����3�{�̊NJy�킪�����Ƃ����Ґ��B���t��70�N��t�@���N�̍Č��ŁA���t�����Ȃ�O���[���B���n�C���x���Ŕ��Ɋy���������B���Ƀh�����͔��ɍI���Ă��������Ă͂Ȃ��ǃW���~���N���C�̃h���}�[�ɂ��Ă����ܑ͖̂̂Ȃ����炢�������B�����ȍ~�̗��s�̗\�肪�l�܂��Ă����̂�1st�Z�b�g�őޏꂵ������ǁA�ق��̋q�͒N���A��l�q���Ȃ������̂ł��̂܂������ꂻ���ȕ��͋C�������B 9��27���A�����h���̃g�b�e�i���R�[�g�ɂ���h�~�j�I���E�V�A�^�[�Ń~���[�W�J���uWe Will Rock You�v���ό��B���Ȃ�N�G�̓������Â�����ŁA���R�ɐȂ�I�ׂ邱�Ƃ��������Ƃ�3��ڂ̒������C���^�[�l�b�g�ŗ\�Ă������̂́A�X�e�[�W�̈ʒu����ύ����A��Ɍ��グ��`�ɂȂ��Đh�������B���Ԃ�10��ڂ��炢�����₷���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�p�ꂪ�\�z�ȏ�ɂ킩�炸����������ǁA�p�t�H�[�}���X�͊y���߂��B4�N�O�ɃR�}����Ŋς��I�[�W�[�E�L���X�g�̕����l�I�ɂ͍D���B�����Ƃ����Ċϋq�̓����6�����x��50�Έȏ�̃V�j�A�w���ڗ����Ă����B����オ��Ƃ������͋C�y�Ɋy���ރ~���[�W�J���Ƃ��Đe���܂�Ă��镵�͋C�ŁA�R�}����̂悤�ȔM�S�ȃt�@���̏W�܂�Ƃ͂����Ԏ�Ⴄ�B�ł����ꂱ�����A�p���ł͒N�ł��m���Ă���N�C�[���̐e���܂�Ă���~���[�W�J���Ƃ������ƂȂ�ł��傤�B 10��2���A�p���̃f���b�N�E�f�E�����o�[���iDuc Des Lombards�j�B������100�l���炢���L���p�̂����Ƃ����W���Y�E�N���u�B����������2�K�������Ă����ł����t��������B�H���̓p���̐H�̃��x�����l����ƃ}�Y���B�o���͏o���̓o�v�e�B�X�g�E�n�[�r���E�J���e�b�g�Ƃ����A�A���g�T�b�N�X�t�҂̃����E�z�[���B�����ȂƂ�����x���̃A���g�B���Ƀt���W�I�t�@�������Ă̂܂��܂��̔M��75������������ǁA�h�������C�}�C�`�ŁA��ׂ��Ⴂ���Ȃ����ǃj���[���[�N�̃N���u��背�x�����Ⴂ�B�~���͍���ł��A�h���u�����s�A�j�X�g���܂��܂��ǂ��������Ƃ��炢�B�p���̓W���Y�̊X�ƌ����邯��nj���ł��������������~���[�W�V�����͒m��Ȃ����A���������Ă܂��܂����̈�ۂ������Ȃ��Ă��܂����B�m��45���[�����炢�����L�������邯��ǁA���̃��x���Ȃ�}���n�b�^���Ȃ�20�h���ȉ��Ō��邱�Ƃ��ł���B �i�ԊO�ҁj 9��25���B�����h���E�o�[�r�J���E�z�[���ŃN���V�b�N�̐����t�����̌��B�������[�E�Q���M�G�t�w���̃����h�������y�c�ŋȂ́u�J�������v�ƌ��㉹�y�i�X�e�[�W�ɏオ������ȉƂƋȖ��͎��O�j�A�����āu�W����̊G�v�B�x�����ăJ���������Ȃ��Ƃ������Ԃ�Ƃ����͍̂��ł�������Ă��邯��ǁA���߂Ē������̃I�[�P�X�g���̉��̔������Ɣ��͂͂��Ȃ�̃C���p�N�g�B���Ȃ݂ɉ��t�̗ǂ������܂ł͂܂�ł킩���Ă��Ȃ��B�u�W����̊G�v�̍ŏ��̃g�����y�b�g�E�\���A�o�����ʼn�������ɊO���Ă����̂͂�����Ƃ��������ŃN���V�b�N�ł�����Ȃ��Ƃ�����A�Ǝv�����B |

�{�Y�������I���W�i���E�����o�[�Ńo�b�h�E�J���p�j�[���Č����B����܂ł��ꎞ�I�Č����͂��������̂̐l�C�̂���A�����J�Ɍ���A����������͂Ȃ�Ɠ��{�ɂ܂ŗ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�������O�Ƀ~�b�N�E�����t�X����p�̂��߂ɓ��{�c�A�[�Q�����L�����Z���A���Ƃ��ƃT�|�[�g�E�����o�[�Ƃ��đѓ�����\�肾�����n���[�h�E���[�X�̈�l�M�^�[�̐��Ńc�A�[�����s���邱�ƂɁB�v�����[�^�[�̔�������u�I���W�i�������o�[�v�ł��������߂������߂��܂Ŏt���Ă������Nj��炭�������l�͏��Ȃ������̂ł́H ���e�́A���_���猾���ƃC�}�C�`�ł������B�|�[���͐����I�������ς�炸���������̂̏��X�G�ŋC���������܂����ݍ����Ă��Ȃ������ŁA�T�C�����E�J�[�N�͐��Ō���ƌ����ăE�}���Ȃ��̂����߂Ă킩���Ă��܂��B�������A�A���R�[�������Ă�80���キ�炢�Ƃ����W�����ŁA2�Ȗڂ� "Can't Get Enough" �𑁂��������Ă����Z�b�g�\���͗��ځACD �uHard Rock Live�v�Ɏ��^����Ă��� "Run With The Pack" "Live For The Music" "Good Lovin' Gone Bad" ������Ȃ��̂ł͕s���̂ЂƂł����������Ȃ���Ă��B�Ƃ͂����A�|�[���̐��̂Œ����鐔�X�̃o�h�J���E�i���o�[�A���N�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă�����ς�J�[�N�Ȃ�ł͂̃��Y�����ł��ׂĂ�����������Ă��܂��B���ꂪ�X�^�C�����m�������҂̋��݂��낤�B�����Ȃ�ƁA���܂�e�����Ȃ��Ǝv���Ă��������t�X�̃w�i�`���R�ȃM�^�[���Ȃ������Ƃ����̂��{���ɐɂ��܂�Ă��܂��̂ł���B |

2011�N1��14���A�u���[�m�[�g�����ɂă}�b�R�C�E�^�C�i�[�E�g���I�E�E�B�Y�E�X�y�V�����E�Q�X�g�E�G���b�N�E�A���L�T���_�[���z�Z�E�W�F�C���Y�A�g�~���[�W�b�N�E�I�u�E�W�����E�R���g���[���E�A���h�E�W���j�[�E�n�[�g�}���h �Ƃ������� 1st�Z�b�g�B ��x�͐��Ō��Ă������̂ЂƂ�A�}�b�R�C�E�^�C�i�[�B�ړI���u���Ă������v�����炵�āA72�̉��t���̂��̂ɂ͓��Ɋ��҂��Ă��Ȃ������B����ł��w�̓����Ȃ��A���Y���̂������͖ڂɗ]����̂�����A�u���̃}�b�R�C�v�Ƃ������Ƃ��ɂ͂�������鉿�l���Ȃ����炢�s�A�m�͍��������B���R�A�o���h�̃����o�[����Ƀ}�b�R�C�����Ă���Ă��邩���m�F���Ȃ���̉��t�ƂȂ�A���͂�]���]�X�Ƃ����b�ł͂Ȃ��B����ł��A�s�A�m�̃g�[��/�^�b�`�͊m���Ƀ}�b�R�C���̂�����������A����Œ����������ō���̖ړI�͊������B ���������̊��ł���A�W�����E�R���g���[�����W���j�[�E�n�[�g�}���͂܂��͉��ɒu���Ă�����"Fly With The Wind"�ŃX�^�[�g�B�g���I��2�ȖځA3�ȖڂɁuThe Real McCoy�v���^�� "Blues On The Corner"�����t�������ƁA�z�Z�E�W�F�C���Y��������āu�Č��v���n�܂�B�͍̂I�����Ƃ͍I������ǃY�o�����čI���Ƃ����Ƃ���܂ł͍s���Ă��Ȃ��B�ł��A���̐l�̉́A���ɂ͐F�C������B���b�N�X���ǂ��A���Ŋy���߂郔�H�[�J�����Ǝv�����B�����Ď�����݂̋ȂɃR���g���[�����̂��̂̃g�[���Ő����G���b�N�E�A���L�T���_�[�̃e�i�[���f���炵���B�܂�A���_�E�}�b�R�C�𗧂ĂȂ�������ʂ�Ɋy���߂����C���������B |

2011�N2��20���A�u���[�m�[�g�����ɂă��C�E�n�[�O���[���E�N�C���e�b�g��2nd�Z�b�g�B�l�I�ɂ̓��C�E�n�[�O���[���ɓ��ʂȎv�����ꂪ����킯�ł͂Ȃ����̂́A�ŋ߁A�I�[�\�h�b�N�X�ō����ȃW���Y�����������Ƃ����v�������܂��Ă����B����Ȏv���ɉ����Ă���邾�낤�Ɗ��҂��Ẵ��C���B�I�[�\�h�b�N�X�ȃN�C���e�b�g�Ґ��A�������S�����l�Ƃ����̂͂��܂ǂ��������B�n�܂��Ă݂�ƁA�����ɂ�����̃��C���X�g���[���E�W���Y�Ƃ������t�B���Ղɕ��ʂ̃t�H�[�r�[�g�ɂ͂����A�ȑO�ς��e�����X�E�u�����`���[�h�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă����X������B���t���x���͑S���n�C���x���B���͍ŋߊςĂ������C���̉��t���x���̓C�}�C�`�Ȃ��̂���ŃX�g���X�����܂��Ă����B��������ׂĐ�������Ă����f���炵���B�v��������́A���̂��炢�̉��t�͂��Ăق����B���t�͏��X�ɔM��тсA���悤�ȃu���[����яo���B�n�[�O���[�����g�̃��H�[�J���i�܁A����Ȃɏ�肭�͂Ȃ����ǁj�������Ȃ���A�Ȃ�R&B�I�ȕ����ɓ]���A�킩��₷���G���^�[�e�C�����g�ɂȂ��Ă����B�����Ɍ����ƁA�����ĉ����I�ȃt���[�Y������Ă��邩�̂悤�ȃn�[�O���[���̃\���͌��ߎ�Ɍ����邵�A�A���g�̃\�������P���������Ƃ����v��������B�ł��A���ꂾ���̔M���ʼn����I�ȃW���Y�������Ă��ꂽ����喞���B����[�A�v���Ԃ�ɂ������C�����ς����Ă��炢�܂����B Roy Hargrove (tp,flh) Justin Robinson (as) Sullivan Fortner (p) Ameen Saleem (b) Montez Coleman (ds) |

5��4���A���E�t�H���E�W�����l�ŃI�����B�G�E�V�����l�i���@�C�I�����j�A�A�����E�h�}���P�b�g�i�`�F���j�A�G�}�j���G���E�V���g���b�Z�i�s�A�m�j�ɂ��A�V���X�^�R�[���B�`�F�`�F���E�\�i�^ op.40�A���t�}�j�m�t�F���}���X op.6-1�A���t�}�j�m�t�F���H�J���[�Y�A���t�}�j�m�t�F�߂��݂̎O�d�t�ȑ�1�Ԃ��B���̎����y�n�������̑f���炵�����g�ɐ��݂��B���Ƃ̓��@�C�I���j�X�g�̕@�����r���������Ƃ��B 5��5���A�����a���i�s�A�m�j�A�W�������W���b�N�E�J���g���t�w���A�V���t�H�j�A�E���@���\���B�j�A�ɂ��A���t�}�j�m�t�F���H�J���[�Y�ƃ��t�}�j�m�t�F�s�A�m���t�� ��2�ԁB �����ЂƂA���ʓ��i�s�A�m�j�A�t�F�C�T���E�J���C�w���A�x�A�����n���|�[�nj��y�c�ɂ��A�V���X�^�R�[���B�`�F�o���G�g�ȑ�1�Ԃƃ`���C�R�t�X�L�[�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁB ���ɐ��I�P�̑f���炵�������\�����̂ɉ����A�N���V�b�N�ɑa���Ă��m���Ă���`���C�R�̑�2�Ԃ�����Ȃɑf���炵���Ȃ��Ƃ������Ƃ��n�߂ĔF�������B���̃C�x���g�͂��낢�뒮���ă`�P�b�g����قǂقǂȂ̂Ŋy�����B |

�����܂ň�A�̗��ꂩ��͑z��ł��Ȃ��n��̃O���[�v�Ȃ̂́A���͍Ȃ̂��t�������ōs��������B���̎�̃O���[�v�̃��C���ɍs�����̂����߂Ăł����ȈӖ��ŐV�N�������B�n�[�h���b�N�n�����Ă����g�ɂ̓i���i�������j������ő�������Ȃ�������B�����A���t�Z�p���]�X����o���h�ł͂Ȃ����A2���Ԃ�������قǂ̋Ȃ̕������t�̐[�݂��Ȃ��B����ł��A�`���I�ȉp�����b�N�E�|�b�v���A�`���|�Ƃ��āA���������̋C�������Ȃ������Ă���p�����Ɍ����B�ܑ̂Ԃ����O���[�v���ƃA���o���E�^�C�g������C�������C����p���l���C���[�W���Ă������Ⴂ�B����ނ��낱���܂ŋC�������Ȃ��l�������������A�ǂ����Ă��K�v�Ƃ��v���Ȃ����y��t�҂�5�l���킴�킴�A��Ă��Ă���̂��A��������Ă���������l���Ă��Ȃ��̂������ς�킩��Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����B�����Ӗ��ł̋��ɂ̃A�}�`���A�C�Y���Ő��藧���Ă����ȑ��H�n�o���h�B�ӊO�ƍ��Ƃ��Ă��璮����o���h�Ȃ̂ł́H |

2011�N7��22���A���[�}�E�I�y�����Ń��F���f�B�́u�A�b�e�B���v���ό��B�w���̓��b�J���h�E���[�e�B�B�����ȂƂ���I�y���ɊS���������킯�ł��Ȃ�����ǁA�����������[�}�ɗ����̂łƂ������Ƃł̊ό��B�����4�l�̗̉̂͋����ɂ͈��|���ꂽ���A���̕��͋C�ɂ������B�����݂�����ǁA�l�̐��̗͂��Đ����Ǝv�����B |

2012�N5��27���A�u���[�m�[�g�����ɂăQ�C���[�E�o�[�g���E�J���e�b�g�� 1st�Z�b�g�B Julian Lage(g) Jorge Roeder(b) Antonio Sanchez(ds) �����ȂƂ���A�u�܂��A��x���炢���Ă����Ă��������ȁv���炢�̎v���ƁA�A���g�j�I�E�T���`�F�X�Ȃ�s���Ă݂悤���Ƃ����y���m���ōs���Ă݂��B�j���[�E�J���e�b�g�ŃA���o�����o������ł̗�������������Ȃ̂��A�܂��o���h�Ƃ��Ă̏[���x�A�����x�ƃt���b�V�����������Ă��āA���҈ȏ�ǂ��납����܂łɊς����C���̒��ł��w�܂�̃p�t�H�[�}���X�ƒf���ł���f���炵���ɏI����Ă�����]�C�������Ȃ������B�Ƃ����r�b�O�l�[���̃��C���́A���t�ƂƂ��Ẵs�[�N�͉߂��Ă��āA�ј\�ƊŔ��y���ގ������́i����͂���ň����Ȃ��j������ǁA�o�[�g�����g�̉��t���܂߁A���̃J���e�b�g�̔�����I�[���͌���������̐��݁B����ł��ėǂ��Ӗ��ł̗]�T������B�T���`�F�X�̃h�����͊��Ғʂ�̃n�C���x���A�z���w�E���[�f�[���̈��芴�ƃe�N�j�b�N���ǂ���������ǁA�Z�~�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̃W�����A���E���C�W�̃e�N�j�b�N�Ǝ����̃J���[���������t���[�W���O�͂܂��Ɉ�ނƌĂԂɑ��������B�ςĂ����Ė{���ɗǂ������B���ꂾ���烉�C���ɍs���̂͂�߂��Ȃ��B |

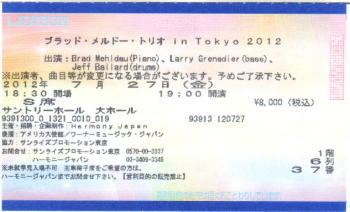

3��̃A���R�[�����܂ޖ�2���Ԃ̔M���B1�Ȗڂ��炱�̃g���I�ł����ł��Ȃ��L�@�I�ȃC���^�[�v���C�̉��V����������B�ŐV��uOde�v�̋Ȃ͉��炸�A�V���ȃs�A�m�E�g���I�̍��݂�ڎw�����̂悤�ȃ`�������W���O�ȉ��t�������B�|�[���E�}�b�J�[�g�j�["My Valetine"�A�r�[�g���Y"And I Love Her"�A�r�[�`�{�[�C�Y"Friends"���I���W�i���e�B�L���ɗ����B�������Ȃ���A�Ȓ��͂��ׂĔ������Ȃ��B���ȃ��Y���̂��̂���ŁA�o�����X�������Ă����͔̂ۂ߂Ȃ��B����̓����h�[���g���_�������̂������낤����ǁA�M�𑆂��ł����l���`���z�����������̂������B�|�b�v��"Wonderwall"��A�I�[�\�h�b�N�X��"C.T.A"�̂悤�ȋȂ������ăo�����X�ǂ�����ė~���������Ƃ����̂��{���ł���B�X�s�[�f�B�ȋȂ��Ȃ��������߂ɖ{�̂����Ă����Ƃ͌�����Ȃ�����W�F�t�E�o���[�h�̃h�����͑��ʂł���A���肵�ĂԌ����x�[�X�����ރ����[�E�O���i�f�B�A�̘r�O�͗��������B���̃g���I�̏W�听�I�ȉ��t��������̂ł́H�Ƃ������҂Ƃ͈���Ă������߁A�s�����c�����̂������Ȃ���A�O���i�f�B�A�̃A���R�e�����t�B�[�`���[���������h�[����Ȃ̃I���W�i���e�B�Ȃǂɒ����ǂ���͊m���ɂ����āA���������������̉��l�͈ꉞ�������Ƃ͎v���B SET LIST Great Day (Paul McCartney) Friends (Brian Wilson) Sanctus (Brad Mehldau) And I love her (Lennon/McCartney) Ten tunes (Brad Mehldau) My Valentine (Paul McCartney) <Encore> Untitled (Brad Mehldau) Holland (Sufjan Stevens) Cheryl (Charlie Parker) |

���[�O�i�[�F�̌��u�^���z�C�U�[�v���ȁ`���F�k�X�x���N�̉��y�i�p���Łj ���[�O�i�[�F�y���u�g���X�^���ƃC�]���f��� �O�t�Ȃƈ��̎� �u���b�N�i�[�F�����ȑ�3�ԁi1889�N��3�e �m�[���@�N�Łj �i�A���R�[���j�}�C�X�^�[�W���K�[��1���O�t�� �܂��N���V�b�N���n�߂����肾�����A�����蔼�N�O����ɊC�O�̈ꗬ�I�P�������Ǝv���ă`�P�b�g���w���B���̍��A�Ȃ�ƂȂ��ǂ����킩���Ă����x�[�g�[���F���̃v���O�����͈����Ȃ����c���Ă��Ȃ������̂ŁA��͂�C�ɓ����Ă����^���z�C�U�[���Ȃ����t���邱�̓����`���C�X�B���C���̃u���b�N�i�[�͓�����3�Ԃ͒��������Ƃ���Ȃ������B���̌�4�����̗\�K���Ԃ��o�ē������}����B �܂��̓��[�O�i�[�̃^���z�C�U�[���Ȃ���B�h�C�c�ꗬ�I�P�̔������Ɨ͋�����ɐS����������Ă����B�g���X�^���ƃC�]���f�̂悤�Ȃ������Ƃ����Ȃł��ْ����������D��B�����ċx�e������Ńu���b�N�i�[�̑�3�ԁB �n�܂��Ă����A����܂łƂ܂�ňႤ��C�Ɏx�z�����B�X�ɍ����ْ����ƃX�P�[���̑傫�Ȗ�B�ŏ���3���Łu����͂������ł͍ς܂Ȃ��v�Ƃ����\��������B�\�ǂ���A���ӓI�Ƀe���|��h�炵�A�������Ƒ傫�ȕ\��������}�[�[���̎w�����X�P�[�������X�ɍL���Ă����B���悻1���Ԃ̋Ȃɒ�����݂ȂNJF���ŁA�s��ȃt�B�i�[���܂ň��|������ςȂ��������B��̊�������A�茘���悤�ɒ������Ȃ�����D��ȉ���t�ł邾���łȂ����������܂����B �܂��S�̒ꂩ��ǂ��Ǝv���Ă����킯�ł͂Ȃ������u���b�N�i�[�̊y�Ȃɂ��āu�������A������������\�������������̂��v�ƁA���[�������ł���悤�ɂȂ����̂��傫�Ȏ��n�B���Ƃ��ƃ��[�O�i�[��u���b�N�i�[�ӂƂ���~�����w���t�B�����A��͂�u���b�N�i�[�Ŏ��т̂���}�[�[�����U��B����̓��{�����ł�3�̃v���O������p�ӂ��Ă��āA���[�O�i�[�ƃu���b�N�i�[�Ōł߂����̓��̉��ڂ�������Ԃ̌����ꂾ������Ȃ����Ǝv���B�`�P�b�g�����Ƃ��͂���Ȃ��Ƃ��܂������m��Ȃ���������{���ɉ^���ǂ������Ƃ��������悤���Ȃ��B |

2013�N5��4���A5���A���ۃt�H�[�����ɂ����ă��E�t�H���E�W�����l 2013 �u�p���A�����̎��v�łR�����B �y1�z �w���F�쐣�����Y�A�ǔ����{�����y�c�ɂ��A�f���J�X�̌������u���@�g���̒�q�v�ƃT��=�T�[���X�u�����ȑ�3�ԃI���K���t���v�B�i�ȏ�A�z�[��A�j �y2�z ���@�C�I�����F�f�{���E�l���^�k�A�w���F�t�F�C�T���E�J���C�A�������[�nj��y�c�ɂ��A�T�����T�[���X�u���t�ƃ����h�E�J�v���`���[�\�v�Ɓu�n�o�l���v�A�f���J�X�u���@�g���̒�q�v�A�V���u���G�̋��z�ȁu�X�y�C���v�B�i�z�[��A�j �y3�z �s�A�m�F���ʓ��A�w���F�p�X�J���E���t�F�A�t�����X���������[���nj��y�c�ɂ��A�����F���u����̂��ߋ��t�ȁv�Ɓu�_�t�j�X�ƃN���G��2�g�ȁv�B�i�z�[��C�j ���߂ē��{�̃I�P�����B����͎d�����Ȃ��Ƃ͂����Ⴂ�w���҂ɂ͊ј\���Ȃ�����������Ă��Ȃ���ہB���t�̓z�[��A�Ƃ��������ɕs���ȉ��ł��邱�Ƃ����������Ă��͕s���͔ۂ߂��B�s�����ōr�����ǂ̋��������������X�|�C�����Ă��܂��Ă����̂��c�O�B �����̃������[�nj��y�c�i�����������Č����ڂ��₩�j�ł�1�K�Ȃʼn�����ɔ����Ă��܂��Ƃ����X�Ɉ������������ł������ɂ�������炸�A���͖L���ʼn��t�̋Z�p���܂Ƃ܂���y���ɏ�B���R�A�����Ȃ������Ƃ�����A�w���҂ƃI�P�̊�b�̗͂̈Ⴂ�������Ă��܂����B���Ɂu�X�y�C���v��3���q�̃X�E�B���O������_�ŁA�ƂĂ��y�������t�B�����t�͂����łȂ���Ƃ�����햡���������B �Ō�̃����[���nj��y�c�̓x�e�����������Ґ��ŗ������������͋C�B���ʓ��ɖ��m�ȃ~�X�^�b�`������ꂽ�͎̂c�O�������Ƃ͂����A���肾���̃s�A�m���t�̖��Z���y���߂��B2�ȂƂ������F���̐F�ʊ��L���ȋȒ��𔗗͂����Ղ�ɁA�������]�T�������ĉ��t���Ă����Ƃ���͂������B �N���V�b�N�̉����ł���h�C�c�A�I�[�X�g���A�n�̂��̂𒆐S�Ƀ��V�A�n�̂��̂܂ł����ڂ��s���͂��Ă��Ȃ��̂������_�ł̎����̃N���V�b�N�̐��E�Ȃ̂ŁA�t�����X���̂͌�ɂȂ��Ă������ǁA�����炱�����N�̃��E�t�H���E�W�����l�̊��͋����������čs���Ă݂��B�t�����X���̂́A�h�C�c�n�N���V�b�N�Ƃ͂܂������َ��̖��͂�����A���̃J���t���������Ŋy���������E�͑��œ����Ȃ����̂ł��邱�Ƃ������ł��đ�ϊy�����o���������B�ς��t�����X�̊y�c�͌����ăg�b�v�N���X�ł͂Ȃ������̂�������Ȃ�����ǁA����ł����ꂾ���L���ȉ��y��t�ł邱�Ƃ��ł�����玩�������̒�͂Ƃ����̂͐����Ɗ�������������ł��B |

�x�[�g�[���F���F�����ȑ�7�� �u���[���X�F�����ȑ�1�� �i�A���R�[���j �u���[���X�F�n���K���[���ȑ�5�� �m���x�A�i�Ƃ����������ł���قǍ����]�����Ă���܂ł͌����������w���҂ƃI�[�P�X�g���B���𐬂����w���ҁA�I�P�̌����Ɣ�ׂ�Ƒ�ϗǐS�I�Ȓl�t���ȂƂ���ɋp���ĕs�����������A�h���X�f���̒n�ɍ��t�����h�C�c�E�I�P�̓`���|�݂����Ȃ��̂��������Ƃ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���ƁA�����ɂƂ��ĉ��j�A��փN���X���炢�D����2�Ȃ��ɒ�����v���O�����Ɏ䂩��čs���Ă݂��B �ŏ��̓x�[�g�[���F����7�ԁB���@�C�I���������E�����z�u�ɂ������C�A�E�g�͎n�߂Ă̑̌��B����7�Ԃ͑�1���@�C�I�����Ƒ�2���@�C�I�����̖������S�����\�n�b�L�����Ă��āA�����z�u�̌��ʂ��ǂ��o�Ă����悤�Ɏv���B�܂��ACD�Œ����Ă���Ƃ��͂��܂�C�t���Ă��Ȃ���������ǁA���@�C�I�����ȊO�̊e�y��̖������S���n�b�L�����Ă��āA���Ō��Ă���Ƃ��ꂼ��̃p�[�g�̖������ǂ������āA�I�[�P�X�g���[�V�����̍\������藝���ł���Ƃ��낪�ʔ��������B���t�́A�ј\�^�b�v���Ƃ܂ł͂����Ȃ����̂́A��������n�ɑ����������̂ŁA�܂Ƃ܂肪����A�w���҂̓�������������Ɨ����Ă����ہB���̉��͗D��͌����߂��ɂ��Ă��\���ɔ������A������̑����؊ǁA���ǂ����肵�Ă���悤�Ɋ������B���邭�u�₩�Ń����n���������Ď�X�����A��4�y�͂̃X�s�[�h���͂Ȃ��Ȃ��̌����ꂾ�����B �u���[���X��1�ԂɂȂ�ƁA���@�C�I�������܂߃I�[�\�h�b�N�X�Ȕz�u�ɕύX�B2�ȂƂ������ꂪ�����厖�ȃp�[�g�̃I�[�{�G�t�҂����A�R���}�X�̓R���~�X�Ɍ��A�Ґ��������Ă��d���ȉ��ɕϖe�B�Ȃ̕ω��ł����܂ŃT�E���h���ς���Ă���̂͏��߂Ă̌o���B�x�[�g�[���F���Ɣ�ׂ�ƃI�P�̊y��̎g�������܂�ňႤ���Ƃ��ƂĂ��悭�킩��B���\�Ȍ�����������ƁA�p�[�g���Ƃ̍\����ςݏd�˂ċȂ�a���ł����x�[�g�[���F���ɑ��A�I�P�S�̂ő傫�ȉ��̉���\�z����u���[���X�Ƃ��������B���Ȃ݂ɉ������̃c�C�b�^�[�ɂ��ƃx�[�g�[���F����7�Ԃ́u�����z�u�A�قڃm���r�u���[�g�A�Êy�e�B���p�j�i�u��1�ł͈Ⴄ�Z�b�g�j���g�p�����Êy�I�A�v���[�`�v�����������ŁA�u���[���X�ƃI�P�̋����������Ԉ���Ă����̂͂��̉e�����傫�������̂�������Ȃ��B �n���K���[����5�Ԃ́A�e���|�����Ȃ�傰���ɗh�蓮�����ėV�ѐS�����Ղ�B�A���R�[���͂��̂��炢�V��ł�����������y�����B�h�C�c�E�I�P�ɂ��h�C�c���ȃv���O�����A���Ғʂ�Ɋy���߂��B |

�u���[���X�����ȑ�2�� �u���[���X�����ȑ�3�� �w���̓w���x���g�E�u�����V���e�b�g�B �����I�[�P�X�g������x��������ƒ����Ă݂悤�ƁAN����������ɑ����^��ł݂��B ���_���猾���ƁA����܂łɌ����O���I�P�Ɣ�ׂ�Ƃ�͂茩��肷��͔̂ۂ߂Ȃ��B�g�����y�b�g�ƃz�����́A��C�Ƀt�H���e�ɗ����オ��悤�ȏ�ʂʼn����ӂ���ȂǁA�s����ȂƂ��낪���ɂ��B�؊ǂ͗��ꂱ���Ȃ����̂̉��ɗ]�T���Ȃ��؊ǂȂ�ł̖͂F�������Ȃ��B���y��͋����̖L�����������ЂƂ���Ȃ����A�I�P�̕������ǂ���ł��鍇�t���̈�̊����o�Ă��Ȃ��B�e�B���p�͉����������߂������S�����A�s���芴�����Ă��܂��Ă���B�w���҂����ۃ��x���ł��A�I�P�̒n�͂̒Ⴓ�A�����̎コ�͔@���Ƃ����������Ƃ��̂������ȂƂ���B�����Đ��E�ňꗬ�̕]�����Ă���Ƃ͌�����h���X�f���E�t�B����A���E�t�H���E�W�����l�Ō��Ă����悤�Ȗ����C�O�I�P�Ɣ�ׂĂ��m���Ƀ��x���͗�����B�l�̓W���Y�ł��A���{�l�̉��t�͊�b�̗͂��Ⴍ�ĊςȂ�����ǁA�����悤�Ȃ��̂��I�[�P�X�g���Ɋ����Ă��܂����B��͂萼�m�̕����������̂��̂ɂ���Ƃ����͎̂���̋ƂŁA�܂��Ă�I�[�P�X�g���ƂȂ�Ɛ��l�������Εǂ��z���邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂��n�b�L���ƌ����Ă��܂����B�Ƃ͂����A���̕��`�P�b�g��͑�σ��[�Y�i�u���ł���̂ŁA���̃I�[�P�X�g���̉���������@��Ƃ��Ă͈����Ȃ��Ƃ��v���B���ہA�u���[���X��3�Ԃ̋Ȃ��̂��̗̂ǂ������������̂͂�͂萶�̊nj��y�̉��̂������������̂�����B |

���[�w�i�[���F���ȁu���Ⴖ��n�Ȃ炵�v �X�g�����B���X�L�[ �F�u�̒��v �`���C�R�t�X�L�[�F�����ȑ�5�� �i�A���R�[���j�`���C�R�t�X�L�[�����X�̔����u�p�m���}�v ���̔N�A���̌��̓����͐������ƂɂȂ��Ă����B�������烄�����B���p���ǁA�����ăe�B�[���}�����E�B�[���E�t�B���������A��T���獡�T�ɂ����Ă̓����\���X���R���Z���g�w�{�E�ƃ��g�����x�������E�t�B�����o�b�e�B���O���Ă���B�L�����Z���ɂȂ��Ă��܂�������ǁA�挎�̓A�o�h&���c�F�����܂ł������邱�ƂɂȂ��Ă����B�I�[�P�X�g�����E��TOP3�Ƃ��Ē��N�m�ł���n�ʂ�ۂ��Ă���3���������݂Ń`�P�b�g��͑�ύ����ɂ�������炸�A�E�B�[���E�t�B���ƃx�������E�t�B���͎�ꂸ�A��ނ��R���Z���g�w�{�E��I�B������Ƃ������������Ƃ��Ȃ��̂̃����\���X�̓A�b�T�����Ă��Ėʔ��݂Ɍ�����Ƃ����̂�����܂ł̈�ہB �ŏ��ɂ��܂����݂̂Ȃ��u���Ⴖ��n�Ȃ炵�v�B�Z������ǁA�Z�����e�y��̌����ꂪ����y�����ȁB���������Ȃ͐��m�������I�P�S�̂����C���ǂ��X�E�B���O���Ȃ��ƋȂ̊y�������o�Ȃ��B�����]�T�����Ղ�Œ������Ă��܂����̐[���ɂ����Ɉ��|����Ă��܂����B����A�n�܂���30�b�ł����u����̓��b�`�ȉ��y���ȁv�Ǝv�킹��قǁA���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȖF���ȉ����o�Ă���B ���Y���ɃL���������ē������������A���ǂ͂���т₩�Ȃ̂Ɏ咣�������邱�Ƃ��Ȃ����m�Ő��������i���Ƀz��������肩�����j�A�؊ǂ͑����������Ĕ������F���ȉ��F��t�ł�B���̌����ȑ������Ɣ������͂���܂łɒ��������Ƃ��Ȃ��B���E�̈ꗬ�I�[�P�X�g���Ƃ����̂͂����܂őf���炵����������̂��Ɗ�������B�����n�߂Đ����Łu�����A����͐����v�Ǝv�����̂͏t��Ɋς��~�����w���E�t�B���ȗ��̂��ƁB ���Ƃ��Ƃ���قǍD���Ȃ킯�ł͂Ȃ��u�̒��v���A���G�ȓW�J��]�T�����Ղ�ɂ��Ȃ��Ă��܂������Ɉ����͂����Ȃ��B�_�C�i�~�b�N�����W���L�����̋Ȃ̐^�̎p���������悤�ȋC������B �����ă`���C�R�t�X�L�[�����ȑ�5�ԁB����ړ��Ăɗ��������ɂ���܂�2�Ȃ��͂�����x�̊��Ғl�������Ē������B�v�������������Ǝn�܂�A����������Ă���Ɖ��y���������Ă���B�����Ǝv���Ă��������\���X�A�������Ȃ��Ǝv���Ă����R���Z���g�w�{�E�̉��́A���g�̒m���Ɗ������s�����Ă��������ȂƒɊ�����B����ɂ��Ă���2�y�͂̃X�P�[���̑傫���A�������͂Ȃ�Ȃ낤�B�t�B�i�[���̐���グ�����킴�Ƃ炵���Ȃ����R�ɁA����ł��ėY��ɍ��g������B ����A�Q��܂����B�I�[�P�X�g�����y�Ƃ����̂͂���Ȃɐ������̂��ƁB�����ă����\���X�̓A�b�T�����ł��ƂĂ��㎿��������Ƃ������Ƃ�Ɋ����܂����B����܂łɒ��������ŃI�P�̃��x���͊ԈႢ�Ȃ�No.1�B |

�x�[�g�[���F�� �o���G���y�u�v�����e�E�X�̑n�����v���� �u���[���X �s�A�m���t�ȑ�1�� (�s�A�m�F�G���[�k�E�O�����[) �i�A���R�[���j���t�}�j�m�t�G��I���K�ȁu���̊G�v �u���[���X �����ȑ�4�� �i�A���R�[���j�G���K�[�u���̉́v �܂��͌����炵�́u�v�����e�E�X�̑n�����v���ȁB�ŏ�����͊����鉹���o�Ă��ď��X�����B���t�̓_�C�i�~�b�N�ŁA�������ɑO���̃R���Z���g�w�{�E�Ɠ����Ƃ܂ł͂����Ȃ����̂̃I�P�̋Z�ʂɂ��s�����܂����������Ȃ��B���̉����Y��ŗǂ����Ă��邵�A�؊ǂ����ǂ����肵�Ă��Ĉ��S���Ē�����B���{�̃I�P�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����炢�����L���B �O�����[�̃s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ́A�������l���\���X�w���̃o�C�G�������������y�c�ŐV���������[�X��������B�I�P�̊i����������ɃC���[�W���Ă̊ӏ܂���������ǂ�������s�����͂܂������Ȃ��B�s�A�m���_�C�i�~�b�N�ɃT�|�[�g���ACD�ł͖��킦�Ȃ��[�������ɕ�܂��B��1�y�͂̓����̌��݂ȂǂȂ��Ȃ��̂��́B�O�����[�̉��t�́ACD�ŏ��L���Ă���G�~�[���E�M�����X�̂悤�ȏd���������Ȃ����̂̒[���Ő��X�����B�Ƒt����������2�y�͂́A�o�ԍT���߂̃I�P�̍L��������܂��Ĕ������B�����Â�������̑�3�y�͂͊��Ғʂ�Ƀu���[���X�炵���d���ȃI�P�̐��i�͂ƍאg�̃O�����[�Ӑg�̑Ō��B�������m�������Ă�������Ƃ����C�����Ŗ��������B �����āA���C���̌����ȑ�4�ԁB�Ⴂ�w���҂Ȃ̂ŃX�s�[�f�B�ɂ��̂��Ǝv������o�����͂��Ȃ�������ƁB�����܂Œx���˂��Ƃ�Ƃ����i�ߕ��͑��ł͒��������Ƃ��Ȃ��B�ł����̋Ȃɂ͍����Ă��邵�A�I�P�̋������ǂ��̂ŗD��ɒ�������B����茷�̉��F���������B�؊ǂ͑S�̂ɐ����Ă����Y�킾���A���ǂ����肵�Ă���B�Ȃ̈ʒu�ɂ����̂��e�B���p�j�͂��Ȃ�̔��͂������ċ����B���̋Ȃ𖡂키�̂ɐ\�����̂Ȃ����F���������B�l���\���X�̓h���h���Ƒ��ݖ炵�A���Ɏw���䂩�炱�ڂꗎ�����Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�قǂ̂��Ԃ���Ɖ��ړ��i�c�C�b�^�[�łǂȂ������u�����o�̂悤�v�Ə�肢���ƌ����Ă��ď��Ă��܂����j�B�I�P�̓X�P�[���̑傫���Y��ȃT�E���h�Ŏw���҂̌ە��ɉ�����B���������̂�M���ƌ�����ł��傤�B��1�y�́A��4�y�͍͂ŏ��������A�Ō�͉����ɂƂ�������グ���B��3�y�͂̔��͂������B�ׂ�������T������������A�����ĉ��y���̂����~�߂����Ȃ�B�����Č������̋ȂƂ��Ă͉A�e�̂悤�Ȃ��̂�����Ȃ���������Ȃ�����ǁA���h�ɉ��y��炵�����Ă��Ď�X�����B �c���q���v�Ȃ����ӏ܂��ꂽ�i�������O���̃R���Z���g�w�{�E�ɑ��āA�V���c�p�̎w���҂�A���R�[���O�Ƀ��B�I����ȁi���l�����{�l�炵���j�ɓ��{��ŋȏЉ����ȂǃA�b�g�z�[�������ɕ�܂ꂽ���͋C�͂���Ӗ������Ŏw���҂̌����ǂ��o�Ă�����Ȃ��ł��傤���B |

2014�N1��2���A�u���[�m�[�g�����ɂ� HIROMI THE TRIO PROJECT featuring Anthony Jackson & Simon Phillips �� 2nd �Z�b�g�B �㌴�Ђ�݂̓��C���ɍs�������Ǝv���ɂ͂��ƂЂƉ�������Ȃ��Ƃ����̂��l�l�̏���Ȏv���������B�������A�u���[�m�[�g�Ŋς邱�Ƃ��ł���ƂȂ�Θb�͕ʁB ���G�ȋȓW�J�ƕϔ��q�𑽗p���Ȃ���ꎅ����ʉ��t�͂������ƚX�点��ɏ\���B�A���\�j�[�E�W���N�\���̓X�^�W�I�Փ��l�T���߂Ȃ���A���C���炵����莩�R�ȉ��t��6���x�[�X�̖��Z�����\�ł����B�T�C�����͑��ς�炸���E�̎葫�����R���݂Ɏg�����Ȃ��ĕ��G���V���[�v�ȃh���~���O�B�L���O���[�v�ł̑����Z�b�V�����E�h���}�[�Ƃ��Ă̎d���ł͂Ȃ��A�T�C�����E�t�B���b�v�X�̃h���������߂��ẴO���[�v�ɎQ���Ȃ����Ɏv�������@���Ă����B�����5���[�g���O�Ŋς��̂����犬��Ȃ��B �V�Ȃ�4�Ȃ���I���A��������g���I�Ƃ��čX�Ȃ�i���Ɛ[�������������鉉�t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͏��X�������B���̃����c�Œ��������͓�����낤�A�A���o���������炭2���ŏI���Ȃ�Ȃ����Ə���Ɏv���Ă�������ǁA4�Ȃ��Ǝ��̃A���o�������C�ł��邱�Ƃ��q�V�q�V�Ɠ`����Ă���B ������������A�W���Y�N���u�Ƃ������ɂ����Ă̓T�C�����̃��b�N�E�h���~���O�̓��E�h�߂��Ńs�A�m�̉������������Ă��܂���ʂ����Ȃ��Ȃ������B�X�^�W�I�Ղ̐▭�ȃo�����X�͎����Ă��܂��Ă���B�ł����Ԃ�͏㌴�Ђ�݂��킩���Ă���͂��ŁA����ȃo�����X���������t�̐������̂��Ă����Ȃ����Ǝv���B�s�A�m���X�^�W�I�Ղ̂悤�ȍ\���͂����������d���������̂��������A�X�^�W�I�Ղƃ��C���͐藣���čl���Ă���ɈႢ�Ȃ��B�N�����ꔭ�ڂ̃��C���A�K��̗ǂ��X�^�[�g�ł��B |

�y���ځz �����f���X�]�[�� ���ȁu���C�E�u���X�v �����f���X�]�[�� ���@�C�I�������t�ȁi�ܓ��݂ǂ�j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n�����t���@�C�I�����̂��߂̃\�i�^��2�� �V���X�^�R�[���B�` �����ȑ�5�� 1�Ȃ߂̓����f���X�]�[���́u���C�E�u���X�v�B�����o�Ă��Ă����ɖ{��h�C�c�I�P�̐��������������S�����ĂԁB�Z���Ȃ�����ǁA�����Ȃɗ��Ȃ��I�[�P�X�g���̃X�P�[����v������ȂŁA�y���ʼn₩�ȃ����f���X�]�[���炵�������𖡂킦��B���F�͂��܂�c����₩���͂Ȃ�����ǂ����͘V�܃I�[�P�X�g���̓����Ȃ̂�������Ȃ��ܓ��݂ǂ���\���X�g�Ɍ}���������f���X�]�[���̃��@�C�I�������t�ȁB��҂œ��X�Ɨ����A�̂����˂点�Ȃ��牽���Ɏ��߂��ꂽ���̂悤�Ƀ��@�C�I������e���p�̓e���r�Ŋς��ʂ�B���̌����ڂƂ͗����ɏo�Ă��鉹�͐��^�Ō����ĉߓx�ȏ�O����悹�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ����CD�Œ������ʂ�̈�ہB�l�͂܂��Z�p�I�ȂƂ���͂킩��Ȃ�����ǁA����ł��ǂ����t�ł��邱�Ƃ͊�����ꂽ�B�ܓ��݂ǂ�̃\���X�g�Ƃ��Ă̗͗ʂ͂ނ���A���R�[���̃o�b�n�̖����t�̕��ŁA�܂Ƃ��Ƀ��@�C�I�����E�\�������̂͏��߂ĂƂ������Ƃ������ĂȂ��Ȃ��ǂ������B�����ă��C���̓V���X�^�R�[���B�`�̌����ȑ�5�ԁB���Ȃ݂ɃV���C�[�ƃQ���@���g�n�E�X�ƌ����ƁA�x�[�g�[���F����u���[���X�̌����ȑS�W�̉����e���|�ɂ�鉉�t�̃C���[�W�������A�����ł������悤�ȉ��t���W�J����邩�Ə���ɗ\�z���Ă�����A�`������������Əd���ȓ�����B����ł��d�X�����Ƃ���܂ł͂����Ȃ��Ƃ��낪�V���C�[�̕\���Ƃ������Ƃ��B���̋Ȃɓ����Ă����R�I�P�̖肪�[�����Ă���B�L���ȃ_�C�i�~�N�X�ƃJ�b�`���Ƃ������t�\�͂��f���炵���B�t���[�g���͂��ߖ؊ǂ̔������͓��M���m�����A���ǂ̖���Ղ�ƃe�B���p�j�̋��ł͔��͂����Ղ�B�����a�߂̃T�E���h���V���X�^�R�[���B�`�̋Ȃɂ悭�����Ă���B���ʁA�o�[���X�^�C���̉��t�̂悤�ɏ�O��������������̂͂��܂�Ȃ��A�ŏI�y�͂�\�z�O�ɒx���e���|�ł������Ɛi�߂Ă����㕗�̃X�}�[�g��������B����͂���łЂƂ̑f���炵�����t�������Ǝv���B |

���E�t�H���E�W�����l 2014��4�����B 5/3�i�y�j �y1�z �w���F����a�T ���t�F�����s�����y�c ���ځF�x�[�g�[���F�������ȑ�3�ԁu�p�Y�v�i�z�[��C�j ���F�z�[��C �y2�z ���t�F�v���W���[�N���y�l�d�t�c ���ځF�x�[�g�[���F�����y�l�d�t�ȑ�11�ԁu�Z���I�[�\�v �x�[�g�[���F�����y�l�d�t�ȑ�7�ԁu���Y���t�X�L�[��1�ԁv ���F�z�[��B7 5/4�i���j �y3�z ���t�F�{���X�E�x���]�t�X�L�[�ip) �A�����E�h�}���P�b�g(vc) �h�~�g���[�E�}�t�`�� (vl) ���ځF�V���p�� �`�F���E�\�i�^ �V���p���s�A�m�O�d�t�� ���F��݂���z�[�� �y4�z ���t�F�g���I�E���@���_���[ ���ځF�V���[�x���g�E�s�A�m�O�d�t�ȑ�2�� ���F�z�[��B7 �y1�z ����܂œ��{�̃I�P�̎��͂ɋ^�╄�𓊂������Ă������̂́A�܂����������Ƃ̂Ȃ��s���ʼn��̓z�[��C�A�����đ�D���ȁu�p�Y�v�Ƃ����킯�őI��ł݂��B�Ȃ�1�K��8��ڂƋ߂��������Ƃ������Ă��]���̓��{�̃I�P�Ɋ����Ȃ������y��̖���Ղ�̗ǂ�����������Z�B�������������ł��܂������ꐺ�I�P�̈�̊��Ɣ��͂��~�������A�������Ȃ��������̂̋��ǂ͗]�T���Ȃ��������Ƃ�����������ǂ��A�R���}�X�̔M�̓���l���悭�A�D���������Ǝv���܂��B���Ŋς�ƃI�P�̓������킩���Ă����B�w���҂̖_�J���͒n���ŊςĂ��Ėʔ����Ƃ͂������E�E�E�B�e���|���S�̂ɒx���A�s���I�h�E�X�^�C���Ƃ͐^�t�̉��t�ŁA���ԉ��ъ����i���ɑ�2�y�́j�B �y2�z ���߂Ă�B7�z�[���͖�800�l���e�ŁA���ڂ��炠����x�l�C�Ă��邪�̂̍L�߂̉��B�Ȃ͌���ŁA���t���n�܂�Ɖ������Ȃ艓����ہB�Ƃ��������y���t�̂��߂̃z�[���ł͂Ȃ��������Ȃ�f�b�h�ʼn����قƂ�Nj����Ȃ��B�X�e�[�W���Ⴍ���o�I�ɂ���낵���Ȃ����Ō���Ȃ͂�����ƃL�c�������B���t�͈����Ƃ͎v��Ȃ���������ǁA���̃}�Y���ɕ��B���̂Ƃ��͂���Ȃ��̂��Ǝv��������ǂ��E�E�E�B �y3�z ����������߂Ă̂�݂���z�[���B�R���T�[�g�̂��߂̃z�[���ł͂Ȃ����̂́A�ꉞ���t����z�肵�Ă�Ǝv������Ƃ����Ċy��̋����͗ǍD�B�Ȃ�7��ڂ̒����Ƃ����̂�����t������������Ȃ��B��͂�O���̃z�[��B7�̉����͓��ꂾ�����Ǝv�킴������Ȃ��B�`�F���̓��肩��L���ɋ����ăI�[�f�B�I�ł͐�ɏo�Ȃ��f���炵�����������\�ł����B�s�A�m�O�d�t�Ȃł̃o�C�I�������ƂĂ��ǂ������B�x���]�t�X�L�[�̃s�A�m�̓~�X�^�b�`�������ƃc�C�[�g���ꂽ�肵�Ă�������ǖl�ɂ͂킩��Ȃ������B������ɂ��Ă�4��̃v���O�����������Ƃ��y���߂��ǂ��R���T�[�g�������B �y4�z �ēxB7�z�[���B���[�������Ƃ͂������x��8��ڂƑO�̕��ł����ԉ��͕�����������ǂ�͂肱�̉��͉��������Ȃ��B��݂���z�[���ŗǂ����Œ��������肾���Ƀ`�F���ƃ��@�C�I�����̋������ނ�Œ������Ă��܂��B�Ȃ̓V���p���ɔ�ׂ�ƌÓT�I�ł킩��₷���A��Ⓑ�߂̋ȂȂ���f���炵���R���r�l�[�V�����ʼn��t�����\�ł����B �Ƃ����킯�ŁA����͔w�L�т��Ď����y�n�𒆐S�ɑI��ł݂�����ǁA������Ɩl�ɂ͂܂����������������Ȃ��B������t�̗ǂ��A�Ȃ̑f���炵���͊�����ꂽ�̂�����ǁA��͂莺���y�n�͂���܂肵�Ă��āA������������������̂��Ȃ��̂Ŏ��ɏ��X�����Ȃ��Ă��܂����̂������B�܂��܂��A�����ƕ����Ȃ��ƁB�Ƃ͂����A�`�F���̉��̔������͈�ۓI�ł������ςĂ悩�����Ǝv���B���ƁAB7�z�[���͂�����ƍl�����́B��قǂ̃v���O�����ł��������莟��͐ϋɓI�ɑI�Ȃ��Ǝv���B |

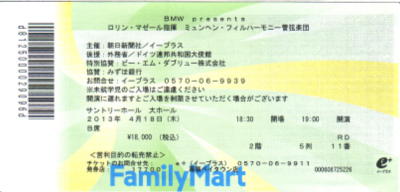

���悻5�N�Ԃ�̃u���C�A���E�Z�b�c�@�[�E�I�[�P�X�g���B���̃O���[�v�̖��͂ł���A��y���ɖ������y�����G�l���M�b�V���łȃX�e�[�W��������y���߂��B�Ƃ͂����A����̓Z�b�c�@�[�̐����������Ă��܂����̂������B���ɑO���͎w������C���őS�̂ɃM�^�[�ɃL�����Ȃ������悤�Ɏv���B��������55�A�̊ς��Ƃ��ɂ͂܂�40��O�����������Ƃ��v���Ύd���Ȃ��B���ƁA����̃I�[�P�X�g���̃����o�[�̓L�������������l�����Ȃ��ăX�e�[�W�S�̂Ŋy�������A�s�[�����邱�̃O���[�v�̖��͂����������Ă����悤�ɂ��v���i���Ȃ��݂̊�����܂�����)�B���悻80���Ƃ����ڂ̒Z�����W���ŁA��������̐����������������Ƃ����炿����Ɣ߂����B����ł����̃O���[�v�͑��݂��邱�Ƃ������ɈӋ`������Ǝv����ǂ������邱�Ƃ͍�������������A���ꂩ������C�ɂ����Ƒ����Ăق����B |

�y���ځz �����F�� �}�E���[���E���� �����F�� �s�A�m���t�ȁi�����D�j [�A���R�[��] �V���p�� ���K��op.25-1 �T��=�T�[���X �����ȑ�3�ԁu�I���K���t���v�i�I���K���F�ΊۗR���j [�A���R�[��] �t�H�[�� �p���@�[�k�A�I�b�t�F���o�b�N �V���ƒn�� �w���̓��i�[�h�E�X���b�g�L���B 1�Ȃ߂́u�}�E���[���E�����v�́A���͔��������F�̓��b�`�A�؊ǂ͖F�������ĂŁA����قǑ傫�ȉ����o����ʂ��Ȃ����ǂ��܂����芴���Q�̏�肳�i���Ƀz�����j�B���������K���K���Əo���ȂłȂ��Ƃ��F�ʂ����������鋿�����S�n�悭�A���������Ă��܂��B 2�Ȃ߂́u�s�A�m���t�ȁv�́A�I�P�̕Ґ������������̂̃����F���炵�����邢�F�ʊ��ɕx�݁A���I�P�����R�ɖ苿���Ă����ɂ��t�����X�Ǝv�킹�鉹�B�I�[�P�X�g���̎��͍͂����I�[�P�X�g���ł͏o���Ȃ������Ń`�P�b�g����v���Ƃ��Ȃ蓾�����C���ɂȂ��B�����D�̎��͂́A��ɂ���ă\���X�g�̔��f����������킹�Ă��Ȃ��l�ɂ͂킩��Ȃ���������ǁA�ޏ��̓s�A�m�Ɍ������Ă���Ƃ��̕��͋C�͗ǂ��Ӗ��ŏ��炵�����o�Ă��Ȃ��ē��X�Ƃ����Ƃ���ɍD���B �x�e��ɂ̓��C���̃T�����T�[���X�A�I���K���t���B�Ґ��͈�C�ɑ�^�����A�NJy��̑������ڂɂ��B������}���h�̋Ȃ炵���_�C�i�~�b�N�ɃI�P�������ċC�������g������B�X���b�g�L���̓X�}�[�g�Ȗ_�����ŁA�e���|�͒��f�A�ςȃA�N�Z���g�̕t������������A�����ɔC�������t�͂��Ȃ�����ǁA�I�P���L�@�I�ɁA���ɗ͋����A���ɔ������ƕ\�����L���B���x�ȃh�C�c�I�P�̂悤�ɌR�����̓����ł͂Ȃ��ǂ��Ӗ��̊ɂ�������Ƃ���̓t�����X�̃I�P�炵���Ƃ������Ƃ���Ȃ̂�������Ȃ��B���҂��Ă����I���K���́A�n�����̂悤�ȏd�ቹ�ƌ��݂̂��钆��̉���̂Ŋ�������X�P�[���̑傫�ȉ��ŁA���߂đ̌�����{���̃T�E���h�͊��҂ǂ���̔��́B�I�P�ƈ�̂ƂȂ����Ƃ��̃N���C�}�b�N�X�͂Ȃ��Ȃ������I�ŋ��������ς��ɂȂ��Ă��܂����B���̈Ⴂ�ƃI���K���̈Ⴂ�ŁA�ȑO�̓Nj��Ɣ�ׂ�̂̓t�F�A�ł͂Ȃ����Ƃ͏��m�̏�Ō��킹�Ă��炤�Ȃ�A�ʂ̋Ȃ̂悤�ɑf���炵���A���̋Ȃ͂���Ȃɂ����Ȃ������̂��ƔF�������߂邱�ƂɂȂ�قǂ������B �A���R�[���́u�V���ƒn���v�ł́A�w���҂��䂩��~��Ċϋq�Ɏ蔏�q����鉉�o�ŗz�C�ɏI���B�e���|����������ϋq�̎蔏�q������C���ō����Ă��Ȃ���������ǁA������܂��y���������B �Ȃɂ���ƂĂ��ǂ��T�E���h�̃I�P�ő�ϖ����ł���R���T�[�g�������B�L���I�P�������f���炵���킯�ł͂Ȃ����Ƃ�Ɋ��B�l�I�ɂ�3���̃V���C�[���Q���@���g�n�E�X����������̕����y���߂��B |

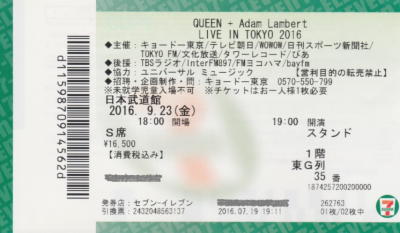

2014�N8��17���ASUMMER SONIC��2���ځA�}�����E�X�e�[�W��r������B �y�ؑ��J�G���z �̂͐����ȂƂ��납�Ȃ�s����B�ł��m���̗ǂ��ȂɂȂ�Ƃ���قNjC�ɂȂ�Ȃ������B�ޏ��̓X�e�[�W�f�����邵�����ǂ��B�����Ɏx���҂������悤�ɕςɒj�ɛZ�т��Ƃ��낪�Ȃ��̂��D�������Ă邵�A���b�N�n�����V���K�[�̃X�^�[�Ƃ��đf�{�͏\���Ɍ�����B�c�O�Ȃ���Ȃɏ��Օi�I�Ȃ��̂������̂ł���������ƕ��Ր��̂��閼�ȂƌĂׂ�悤�Ȃ��̂�����Ɩ{���̈Ӗ��ł̃X�^�[�ɂȂ��̂����B �yDreams Come True�z �M�y�̒��ł͉̂���肢�Ƃ����g�c���a�ł͂��邯��ǁA���ӂȐ��悩�班���O���ƕs����ɂȂ�B����͐D�荞�ݍς݂Ȃ̂ŁA�܂���������ǁA�f���ڋ��Ȑ��ŕςȂ���ׂ����MC�ɂ͂�����ƋC�p�����������o����B�ł��A���y�͂��Ƃ��Ƃ������肵�Ă��邵�A������N�ł��m���Ă���q�b�g�Ȃ����������Ă���̂͂��������t�F�X�ł͋��݁B"Love Love Love"�Œ������疭�Ɋ������Ă��܂����B �yRichie Sambora featuring ORIANTHI�z �{���E�W�����B�̐̂̃q�b�g�ȈȊO�͐���オ��Ȃ����A�Ȃ����t���܂�Ȃ��ăO�_�O�_�B����������肢��Ȃ����Ǝv���Ă����̂��A������ԁB���Ȃ̂悤�ɃM�^�[�������ς�����̂́A���̃M�^�[�E�v���C���P���ʼn��y�ɂ������Ȃ��i�܂��A�{���E�W�����B�̃A���o���̃v���C�ł킩���Ă͂������ǁj�B��̐������Ă��܂��������ŁA���̐l�͂���ς����̘e�ɂ���|�W�V�����������Ă���̂��Ɣ[�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�b�萫�̂��鏗���M�^���X�g�����ǂ�����ɂȂ��B �yAVRIL LAVIGNE�z ����ȃ��C�N�Ńm���m���ȃ��b�N�Ƃ����C���[�W�݂̗̂\���m���Őڂ���B�o���h�͂����܂ł̏o���҂̒��ň�Ԃ̈��芴�B�y���ł��w���B�Ń��E�h�ȃT�E���h�́A�M�y�ɂ͖]�߂Ȃ�������������B�A�������͉̂����̓o���G�[�V�������Ȃ�����ǎv������萺���Y��ł悭�L�т邵���������肵�Ă���B����������ƃg���K�b���L�������Ǝv������ߑ��܂߃��u���[�ȃC���[�W�Ŕ����Ă��邱�Ƃ����߂Ēm�����B�n�܂��������́A�Ȃ��Ȃ���������Ȃ����Ǝv���Ċy����ł�������ǃX�e�[�W���i��ł������悤�ȋȂ�������{���q�B����ȂɒP���ȃX�e�[�W��60���ł�������ƃL�c�C�Ǝv���Ă��܂����B�ł��A�ޏ��̓X�^�[���͂���ς肠��܂��ˁB �yQUEEN + Adam Labbert�z �����ɍ�������Ƃ����ړI�ɗ����ɂ�������炸�A���܂���҂��Ă��Ȃ������B�C����������オ��Ȃ��܂܁A�I�[�v�j���O��SE������n�߂�B�ł��n�܂��Ă݂���A�܂������ł����ˁB�Ƃɂ�������܂ł̃o���h�Ƃ͊i���Ⴄ�B�o���G�e�B�ɕx���Ȃ̐��X�A�����ċȂ��̂��̂������ՓI�Ȗ��́B���炭�A���߂Ċς��l�����Ȃ��Ȃ������Ǝv����قږ��Ȃ̃X�^�W�A���ɂ����I�[�f�B�G���X�͗ǂ��Ȃ������Ă��邱�Ƃ̋��݂��܂��܂��ƌ�������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�A�_���E�����o�[�g�����ۂɌ��Ă݂�Ƃ���قLj�ۂ������Ȃ��A�����Ƀt���f�B�ւ̑��h��������Ƃ��낪���ꂵ���B�u���C�A���̃M�^�[�͂܂����������͂Ȃ��āA���t�͂��Ȃ胉�t����������Ǒ����Ĕ��͂��錻�����̂��̂̉��B���W���[�͎Ⴂ���̂悤�ȃL�����Ȃ��͎̂d���Ȃ��Ƃ���2005�N�Ɋςė��_�����Ƃ����琊���̉����͂Ȃ��Œ�C���͈ێ��A�������Ă����Ǝv���B �ăt�F�X��2003�N�̓���JAZZ�ȗ��ŁA�J���I�ȋC�����܂߂Ă��Ȃ�y���߂��B |

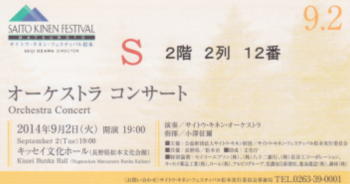

9/2 �I�[�P�X�g���E�R���T�[�g 1�Ȗڂ́A�w���҂Ȃ��ʼn��t����郂�[�c�@���g�̃Z���i�[�h��10�ԁu�O�����E�p���e�B�[�^�v�B�܂������\�K���ĂȂ������̂��I舂���������ǁA�؊�8�l�i�I�[�{�G�A�t�@�S�b�g�A�N�����l�b�g�A�o�Z�b�g�E�z�����e2�l�j��4�l�̃z�����ƃR���g���o�X1�l�Ƃ����Ґ��Ƃ������Ƃ���m�炸�A�����y�̊y���ݕ����܂��킩���Ă��Ȃ��l�ɂ͏��X����i�����鉉�t�ŁA�Ȃ��܂��v������蒷���������Ƃ������ď��X�������Ԃ��߂������ƂɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ͂����A�I�[�{�G�ƃN�����l�b�g�̑�1�t�ҁi�O���l�j�̉��F�̑f���炵���͂���Ȗl�ł���������قǂ̂��̂Řr�̊m�����������Ŋ��Ɏ������邱�ƂɁB �����ă��C�������V�����ƃT�C�g�E�E�L�l���E�I�[�P�X�g���ɂ��x�����I�[�Y�̌��z�����ȁB��{�I�Ɉ֎q�ɍ���Ȃ���̎w���ł��鏬�V�̃A�N�V�����ɉ�����I�P�̃T�E���h�́A�����ŗ͋����A���̖���Ղ�ɍŏ����爳�|������ςȂ��������B�J�b�`���Ɠ��������Ă���Ƃ��������͂��܂肵�Ȃ����̂́A�������������ƗY�قɉ̂��B���[�c�@���g�ł������I�[�{�G�A�N�����l�b�g�ɉ����t���[�g�̖L�����N���A�łŔ������������f���炵���B����܂œ��{�̃I�P�ɗǂ���ۂ����������Ƃ��Ȃ��������Ƃ������āA���s�W�c�ƌ����ǂ����F���{�l���S�̏��тȂ̂ł́H�Ƃ������O�͍ŏ���5���Ŋ��S�ɐ������ł��܂����B�W�߂ł���Ȃ���C�O�I�P�Ƒ��F�̂Ȃ���̐�����̑S�̂Ŏ~�߂�������A�ƌ�������ǂ����낤���B�x�����I�[�Y�̌��z�����Ȃ́A�x�[�g�[���F���̏�����̎���ɏ����ꂽ�ȂȂ̂Ƀ��}���h�̉��y�Ƃ��ď\���ȐV���������邱�ƂɈ�ڒu���Ă������̂́A��D���ƌ�����قNjC�ɓ����Ă������킯�ł͂Ȃ������B�����āA�ߋ��̌o������A����قǍD���Ƃ����킯�ł��Ȃ��ȂŊ��������Ă����Ƃ����炻��̓I�P���f���炵������Ƃ����̂��l�̌����ł���A���̓��͂܂��ɂ��������v���������Ă���鉉�t�������ƌ�����B���{�l�i�Ƃ͂����Ă��NJy��͗v���ɊO���l�����邯��ǁj�ł������܂łł���Ƃ����̂͌ւ炵���B  9/3 �}�[�J�X�E���o�[�c�E�g���I�E�R���T�[�g ���t�͉��Ȃ��s���Ȃ��A�܂����ʂł����B�}�[�J�X�̓G�L�Z���g���b�N�ȃs�A�j�X�g�ł͂Ȃ����A�Ȃ��X�^���_�[�h�����S�ŏ��X�ʔ��݂̂Ȃ����e�B�Ȃ͂��̃t�F�X�p�ɑI���̂Ȃ̂��A��������Ȋ����Ȃ̂��m��Ȃ�����ǁA�]��ɂ��`���I�W���Y�E�s�A�m�E�g���I�̃I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂���B�ł����ۂɒ����@��Ȃ��i������O�����ĉ��t����Ȃ��j"Billy Boy" "Armad's Blues" �Ƃ����Ƃ���������Œ��������Ƃ͂Ȃ����Ɋ����������B�x�[�X�ƃh�����͐������N���A���Ă�����̂́A����������ƈ�Ȗʔ��݂��~�����Ƃ���B |

���̓��͂܂��A�c�B�����}���̃u���[���X�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁB���̋Ȃ͂��傤��1�N�O�ɃO�����[�ƃl���\���XBCSO�Œ����Ă���B�R���T�[�g�����l�ɂƂ��āA���͓����Ȃ��Ⴄ���t�҂Œ����̂͏��߂Ă̑̌��ł�����B�����Ȃ��Ⴄ�̂Œ��ڂ̔�r�͈Ӗ����Ȃ��Ƃ͎v���A�����Ԃ�Ⴄ��ۂ����B�܂��A�I�P�̖���Ղ肪�\�z�قǂ͗ǂ��Ȃ��B�R���`�F���g�Ƃ��Ă͑傫�߂̕Ґ��i14�^���炢�H�j�Ȃ���A�u���`��A�����Ȃ����ǂ���Ȃ���Ȃ̂��ȁv�Ƃ����v���������悬��B����Ńc�B�����}���̃s�A�m�͒[���Ŕ������A����ł��ė͋����Ɉ��Ă��Ēj���Ȃ�ł͂̐c�̒ʂ������������B���������Œe���Ă������̂���Ƃ͊�b�̗͂̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂�����A�G���W���ŗႦ�Č����̂Ȃ�A�����n�́i���ʁj���o���Ă��Ă��g���N����������G���W�����Ă��Ȃ��i�]�͂�����j�Ƃ����悤�ȈႢ��������B�c�B�����}���̉��t���āA�u�����A���̋Ȃ͂���Ȃɑ̗͂��K�v�ő�ςȋȂ������v�Ǝ������邱�ƂɂȂ����B�~�X�Ǝv����Ƃ������]���ĂƎv����Ƃ�������������A�I�P�Ƃ̂܂Ƃ܂�������ЂƂ���������ǁA��2�y�͂̔������A��3�y�͂̐����Ƃ���������̕\���͂������肵�Ă��ĉ��t�Ƃ��Ă͂ƂĂ���ۂɎc����̂������B��Ŏv���N�����Ɠ��Ƀs�A�m�̉��̈�ۂ������c���Ă��āA����̓I�P��K�v�ȏ�ɔh��ɖ炳���ɁA�����܂ł��s�A�m�Ɋ��Y�����t�����Ă�������Ȃ̂��ȁA�Ǝv���悤�ɂȂ��Ă������B �V���g���E�X�ł̓I�P�̕Ґ����X�Ɋg��A�z�����ȊO�̋��ǂ��吨�����A���ʂȑŊy���n�[�v�t�҂������B���y����S�p�[�g�����i������16�^�N���X�Ɋg��j�B�u�h���E�t�@���v�̈�ۓI�Ȗ`������I�P�̖���Ղ肪��ρA�ꗬ�I�P�Ȃ�̉��̉��o�����B�R���}�X�A�I�[�{�G�̃\���͊���̏ꂪ�������t���������������A�z�����i�傫�߂̊O�����ꔭ����������ǁj�̋������Y�傾������A�ʂ̉��t�͂����\�BCD�ŗ\�K���Ă����Ƃ��͖��R�ƒ����Ă������Ƃ������Ă������Â��ȃp�[�g���Ȃ�ƂȂ��߂��Ă�������ǁA�؊ǂ����ɔ������A���T���u���ŐF�ʂ�^���Ă��ăV���g���E�X�̋Ȃ̂�����؊ǂ̏d�v�����ƂĂ��悭�킩��B�������������������t�̑�햡�B�����\���X�͑S�̂ɂ������ƁA���ɂ�������ƃe���|�𗎂Ƃ��V�[������������Ɯ��ӓI�ȗh�炵�������Ă��āA�P���������������̂͏��X�ȊO�Ȋ����Łu�K�N�̋R�m�v�œ��ɂ��������X���������o�Ă����B�l�ɂ���Ă͗��ꂪ�����Ǝv������������Ȃ��B���́u�K�N�̋R�m�v�A�Ō�̃����c���̓��肪���̂������Y������A�S�̂�ʂ��ĉ��t�ɂ������̏������������Ƃ͔ۂ߂Ȃ�����ǁA�Ȃ��l�Ԗ��������Ă�������Ȃ����A�Ɩl�͊���Ɏ~�߂Ċy����ł��܂����B�������A�l���d������u�I�P���̂Ƃ��Ă̖�E�\���v���������肵�Ă��邩��Ƃ����O��ł���A���{�̃I�P�ł���Ȋ������Ƃ��Ԃ�u���[���v�Ǝv���Ă����Ǝv���B ����̃A���R�[���́A�Ȃ��Ȃ������Œ����@��̏��Ȃ������ŏ������߂Ē����Ă��ƂĂ��y���߂���̂�I��ł��ꂽ�悤���B���Ƀ��Q�e�B�̖����L�Y������Ȃ̓\���̌�����������Ղ�Ŋϋq���y���܂��Ă����v�f�����Ղ�̋ȁB�L���Ȃő����̐l���y���܂���̂��ǂ�����ǁA���̂悤�ɉB�ꂽ��y���L���ȋȂ����t���Ă����̂��܂��y�����B |

�y���ځz �u���[���X �n�C�h���̎��ɂ��ϑt�� �u���[���X���@�C�I�������t�ȁi�\���X�g�F�N���X�`�����E�e�c���t�j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n �����t���@�C�I�����E�\�i�^ ��3�Ԃ��"�����S" �u���[���X�����ȑ�2�� �i�A���R�[���j�u���[���X �n���K���[���� ��3�ԁA��5�� �u�n�C�h���̎��ɂ��ϑt�ȁv�͎v������蕁�ʂȉ��t�B�Ȃ��������3��ڂƉ����������߁A���Ґ��I�[�P�X�g���̉����͂��Ă���邩���O�����������̂́A�I�P�̖肶�����͂܂��܂��B�ׂ��f���i�[�~�N�����A�����n���̂��鉉�t�ł��邱�Ƃ����Ɍ����Ă��Ă���B ���́u���@�C�I�������t�ȁv�́A�e�c���t�̍r�X�������t���N��B����܂��Ȃ��������Ƃ��特���͂����S�z���Ă�������ǁA�@�ׂȉ����܂߂ĐL�т₩�Ɏ��ɔ�э���ł��Ă܂������s�����Ȃ��B�ɏ��y�͂ł����̂��鉹�őދ������Ȃ��B��3�y�͂ł͗͂�őO�̂߂�ȓ���������A��т��čr�X���������������t���т����B�I�P���\���ɍ��킹�Ă��Ȃ����Ղ肪�}�ρB�t���E�I�[�P�X�g���̌��݂��鉹�Ƃ͂܂��ЂƖ�����������Ǖ�����Ȃ��͊����Ȃ��B�����ȂƂ���A���̋Ȃł���ȂɊy���߂�Ƃ͎v��Ȃ������B���̓��̃x�X�g�B �u�����ȑ�2�ԁv�́A���@�C�I�������t�Ȃ̐������̂܂܂ɉ��t�����B�r�q�Ń_�C�i�~�b�N�ō����B�I�P�͈ӊO�ƃJ�b�`���Ƒ����������͂Ȃ��A�؊ǂ����ǂ��O���Ȃ�����Ǎ��ꍛ�ꂷ��悤�ȖF���ȉ��F�Ƃ����킯�ł��Ȃ��A�����ȂƂ��됦����肢�Ƃ܂ł͎v��Ȃ������B�ł��K�c�K�c�Ɛ��������܂����A�������������ċ@�q�ŏu���͂̂���Ƃ���͏��l���I�P�����炱���Ȃ�ł��傤�B |

�y���ځz �h�r���b�V�[ �q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�� �T��=�T�[���X ���@�C�I�������t�ȁi�\���X�g�F���m�[�E�J�v�\���j �i�A���R�[���j�O���b�N �����f�B ���\���O�X�L�[ ( �����F���ҋ� ) �g�� �w �W����̊G �x �i�A���R�[���j�r�[�[ �J��������3���̊ԑt�� �J��������1���̑O�t�� �h�r���b�V�[�͒��ۓI�ŐF�ʊ��̂��鉹�y�Ƃ����C���[�W�ʂ�B�t���[�g�̏_�炩�������A�I�P�̖F���ȃT�E���h���������B �T��=�T�[���X�̃��@�C�I�������t�ȑ�3�Ԃ͐L�т₩�ɉ̂��t���[�Y�������āA�J�v�\���̉��t�������Ŗ��āB�X�b�L���Ƃ킩��₷���T��=�T�[���X�炵�����悭�o�����t�������Ǝv���B���̋Ȃ͐��Œ��������ƂŌ��������B ���C���́u�W����̊G�v�͎��̓N���V�b�N�ɋ������Ȃ�����5�N�O�A�V�����s�ōs���������h���ŃQ���M�G�t�w��LSO�Ő����t�ɐG�ꂽ�v���o�̋ȁB���̂Ƃ��͐��̉��̑f���炵���ɖ������ďI����Ă��܂��A���t�̎��������o���Ă��Ȃ��B����͂�����x�N���V�b�N�ɐG��Ă���̉��t�łƂĂ��y���߂��B�Ґ����傫���A�����F���̕ҋȂ����ʂȂ��Ƃ��悭�킩�����B�剹�ʂŐ���オ��ȂȂ����łɗ��������Ŋy���߂��B |

�u���[�m�[�g�����ɂ�MEHLIANA���ƁA�u���b�h�E�����h�[���}�[�N�E�W�����A�i�̃f���I�A3/13��1st�Z�b�g�B�A���o���̕��́A�Â��G���s��V���Z�̃T�E���h�������h�[���ɗ��������T�E���h�ɂ��܂�ǂ����G�������Ă��Ȃ���������ǁA��������ă��C���Œ����Ɠ��������ׂČ����邱�Ƃ������Ď��ۂ͑�Ⴂ�������B�͔C���ɑ���Ȃ��W�����A�i�̃h�����͍��x�Ɉ���A�ڔz�����邱�Ƃ��Ȃ�2�l�����Ă���Ɨ\�ߋȂ̗���͌��܂��Ă��邱�Ƃ��킩����̂́ACD�ł͊������Ȃ����R�ɂ���ėǂ��̈悪���炩�ɂ����āA���̏�ō��o����鉹�Ŋ����邱�Ƃ��ł���̂��u���[�m�[�g�Ƃ������Ŋς��햡���Ǝ����B�L�[�{�[�h�ƃh�����̃f���I�Ƃ����̂͂悭�l����ƃ}���n�b�^���̃W���Y�E�N���u��������ǂ����ŒN��������Ă��Ă����������Ȃ����̂ŁA����Ӗ��j���[���[�N�̓��킩�琶�܂꓾�鉹�y�̈ꕔ���ŏ�̃~���[�W�V�����Ŗ����Ă�������Ƃ������Ƃ��ł���Ǝv���B |

�y���ځz �u���b�N�i�[ �����ȑ�8�� ���t�́A����͂����ƂĂ��Ȃ��f���炵�������B�ׂ����_��������Α����̗���͂������Ǝv�����A�e�p�[�g���ꂼ�ꂪ���ꍛ�ꂷ��قǂ̔������������ƌ����Ƃ����܂łł͂Ȃ������Ǝv���i���{�̃I�P���͂����Ə�肢�P�h�j�B�ł��A�I�P�̖���Ղ�͐��������B���ǂ̃p���[�Ɖ��̂���؊ǁA���������łȂ��G�����܂ǂ��Ӗ��ł̑e���Ɣ����������˔��������̃o�����X���ǂ��A�܂��ɃI�[�P�X�g�������炩�ɉ̂��Ă����ԁB���ʂɉ����Ă��m�Ẩ����ʼn��t����̂ł͂Ȃ��A�����܂ł������I�ɕ\������̂��C�O�I�P�̓����ł��邱�Ƃ͉ߋ�2�N�̃R���T�[�g�ʂ��̌o���ł킩���Ă�������ǁA�����܂ŗ��h�ɃI�P�����Ă����Ԃ͂������x���o�����ĂȂ��B���̐����Ȃ������o���̂ЂƂ�2013�N�Ɋς��}�[�[���w���~�����w���t�B���̃u���b�N�i�[3�Ԃ������̂ŁA���������u���b�N�i�[�̋Ȃ��I�P�̂���������ʂ�K�R�I�Ɉ����o���A�I�P������ɉ����Ȃ��Ɛ������Ȃ����y�Ȃ̂����A�Ǝv�����������B���m�t�X�L�̎w���̓I�[�\�h�b�N�X�ŁA�e���|���グ��Ƃ���̓L���ǂ��A���߂�Ƃ���͗��߂銴���Ŗl�̍D�݂ɋ߂������̂�������傫�����Ă��ꂽ�v���B������ɂ��Ă������܂ň��|����鉉�t�������Ƃ͖{���ɍK�^�������Ǝv����B������ł��K���ɂ��Ȃ��Ă��u�����A���̂܂I��炸�ɂ����Ƒ����Ă��ꂽ�炢���̂Ɂv�Ɗ肤�悤�ȋC�����ɂȂ�邱�Ƃ͂����͂Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B���ꂾ���̏[�����𖡂�������Ƃł̓A���R�[���Ȃ��͐����B���t�I���Ŏw���҂��^�N�g��U��グ�Ē�~�����܂܂̌��\�Ȏ��Ԃ����̂܂ܒ����Î�ɂȂ�A�^�N�g�����낷�Ɛ���Ȕ���ƃu�����H�[�Ƃ����ϋq�̃}�i�[��������{�������Ă��ꂽ�̂��f���炵���̌��������B |

�y���ځz �}�[���[ �����ȑ�6�� ���߂Ẵ}�[���[�A���߂ẴA�����̃I�P�B �Ґ����傫���Ȃ������t�ł��f���邱�Ƃ́A�ߋ��ɒ������u���b�N�i�[�̌o������Ȃ�ƂȂ��z�������Ă�������ǁA������킩������ł���͂舳�|����Ă��܂����B�e�p�[�g�̓�������Ղ��Č��Ă��Ă����̍�ȉƂ̋ȂƂ͓������Ⴄ���A���푽�l�̊y�킪������鑽�ʂȉ���t�ł�I�[�P�X�g���[�V�����̖ʔ����������ɖ��키���Ƃ��ł��Č��Ă��Ď��ɖʔ����B�}�[���[�ł͓x�X������z������؊ǂ̎����グ�A��4�y�͂̃n���}�[�̈ꌂ�i�H�j�͎��o�I�ɂ����͖��_�A���ʂł́u�����̃V���o���v�Ǝw�肳��Ă���Ƃ���Ō�����5�l�����́u�o�b�V���[���v�Ȃlj������ʂ���������Ă��y�����ς邱�Ƃ��ł���B�u�}�[���[�͐��i���邢�͉f���j�Łv�Ƃ���������m���������R�����ł��킩�点�Ă����y�����̌��������B ���T���[���X�E�t�B���n�[���j�b�N�́A�Ƃɂ������ׂẴp�[�g�̖���Ղ肪���܂����B�Ґ����傫���Ƃ������R�͂���������ǂ��A���ǂ��؊ǂ������o���������A�����ƂĂ��ǂ��̂��B���ɖ؊ǂɈ��͂��������̂͏��߂Ă̌o���������B�I�P�S�̂������ɉ̂��Ƃ����ϓ_�Ō����A����܂łɌ����ǂ̃I�P�����ゾ�����悤�Ɏv�����A�e�p�[�g������邱�ƂȂ����t�͂������B�܂��A����͓y�n���̂����Ȃ̂��o�Ă���T�E���h�����邢�B����Ӗ��G���^�[�e�C�����g���������T�E���h���Ǝv���̂ŁA�}�[���[�Ɏ����Y�A�h���h��������O�i�Ⴆ�e���V���e�b�g�̂悤�ȁj�����߂�ƁA������ƈႤ�Ȃ��Ƃ����l������ɈႢ�Ȃ�����ǁA�ǂ�ȉ��y����{�I�ɂ͌�y�ƍl���Ă���l�̂悤�Ȑl�Ԃɂ͑傢�Ɋy���߂鐫�i�̃I�P�������B |

���E�t�H���E�W�����l 2015��3�����B 5/4�i���j �y1�z ���t�F�A���f�I���y�l�d�t�c ���ځF�V���[�x���g ���y�l�d�t�ȑ�14�ԁu���Ɖ����v ���F�z�[��B5 �l�͎����y�n�ɂ͂܂����܂�G��Ă��Ȃ�����ǁA���͂��̋ȁA������D���������炵���A�q���̂���ɉ��x����������Ă����̂łقƂ�Ǔ��ɓ����Ă��āA����ł͐��Œ����Ă݂悤�ƑI�v���O�����B�A���f�I���y�l�d�t�Ȃ͏����̃J���e�b�g�ŁA�`������ْ������ӂ�邱�̋Ȃ��\�t�g�Ɏn�߂āu���₨��H�v�Ǝv�������̂́A�R��ׂ��Ƃ낱�ł͗͋����A�t�B�i�[���͑��ݖ炵���肵�ĂȂ��Ȃ��̔M���ł����B�L���ɖ��ߍ��܂�Ă����Ȃ̑f���炵�����悤�₭�����ł��������ő喞���BB5���͎n�߂Ă���������ǁA������܂�Ƃ��Ă��čD��ہB �y2�z ���t�F�A���h���[�V���E�P���[�icond�Avl�j �Z���Q�E�c�B���}�[�}��(vl�j �R���`�F���g�E�u�_�y�X�g ���ځF�o�b�n 2�̃��@�C�I�����̂��߂̋��t�� �j�Z�� �o�b�n ���@�C�I�������t�ȑ�1�� �o�b�n 2�̃��@�C�I�����̂��߂̋��t�� �n�Z�� ���F�z�[��B7 �o�b�n�͂܂��^�ʖڂɒ��������Ƃ��Ȃ��A���t�������قǑ����Ȃ��̂ł���ȂƂ��ł��Ȃ���ΐ��Œ����Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă̑I���B����B7���͍L���i800���ȏ���e�j�̂ŁA�l�C�v���O�������������̂́A��N�ςĎv�����͍̂L�����ɂ̓X�e�[�W���Ⴍ�ĉ��t�҂������ɂ����̂ƁA���y�p�̉��łȂ��̂ʼn������̂������f�b�h�ł��������Ƃň�ۂ͍ň��łł���ΑI�т����Ȃ��������B���N�͑�^���j�^�[�����E�ɐݒu���Č��₷���ɔz������Ă��āA���̋����������Ԃ�ǂ��Ȃ����悤�Ɋ������B���̋������ǂ��������̂́A���N�̎l�d�t�c�������̂ɑ��č��N�̓`�F���o���܂�16���̊y�c�Ƀ\���X�g�Ƃ����Ґ����������������邩������Ȃ�����ǁA�������P�����낤���B�̐S�̉��t�́A���Ɉ����Ƃ��ǂ��Ƃ��v�킸�E�E�E�A�܂��A�o���b�N�͂܂��悭�킩��܂���ˁB�ł��A���̐��̃o���b�N�͐S�n�悭�������̂Ŗ����B �y3�z �w���F�A�W�X�E�V���n�L���t ���t�F�G�J�e���[�i�E�f���W�����B�i�ip) �f���b�Z���h�t�����y�c ���ځF�V���[�x���g �u���U�����f�v���� �V���[�}�� �s�A�m���t�� ���F�z�[��C ���͂��ꂪ��Ԋ��҂��Ă����v���O�����B�ӊO�Ɖ��t�@����Ȃ��A���}���`�b�N�ȃV���[�}���̃s�A�m���t�ȂŒ����Ă݂��������B����܂ł̃��E�t�H���E�W�����l�ŁA�C�O�I�P�̉��t�͂قƂ�ǍD��ۂ������̂ň�背�x���ȏ�̂��̂͒����邾�낤�Ƃ������҂��������B�Ƃ��낪�A1�Ȃ߂́u���U�����f�v����I�P�̋������キ�A���̉��₩�����Ȃ��B�����O���Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ��͂Ȃ����̂́A�Ƃɂ������̎咣���������Ȃ������B����̓s�A�m�����l�ŁA�����������ƌ����Ď咣��������ꂸ�B���ꂪ�|���ƌ���������Ȃ̂�������Ȃ�����ǁA����܂Ŋς��ǂ̊C�O�I�P�n�̉��t�������ɖL������������ꂸ�A�V���[�}���̗D�������ӂ�郍�}���`�b�N�����Ȃ������̂͂�����Ǝc�O�������B |

�y���ځz �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�2�� �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�3�� �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�4�� (�A���R�[���j �x�[�g�[���F�� �o�K�e�� op. 119-8�i�W���p���E�A�[�c�̔��\���j �ŏ��͂܂��S�s�A�m���t�Ȃ̒��ł���ԕҐ�����������2�Ԃ���B�A���X�l�X���U��A�Ȃ��n�܂�Ə��Ґ��̃I�[�P�X�g���Ȃ��烊�b�`�ȉ����o�Ă���B�����؊ǂ����̖F���Ƃ��������l���Ȃ��قǏ_�炩���L���ȉ����Ă��Ē�������Ă��܂��B�������A�Ј����₯�����܂�����������킯�ł͂Ȃ�����ǁA����͋Ȃ����������v�����Ă��Ȃ����瓖����O�ŁA����ł���u�̃t�H���e�Ȃǂŏu���͂��s�����̂����邾�낤���Ƃ��_�Ԍ�����B�s�A�m�͓����ʂ�悤�ȓ������������Ă��āA���̌ÓT�I���t�Ȃ̌y�₩���������o���Ă���B�ł������Čy�X�������Ȃ��̂̓I�P���l�ɂ悭�������ď_�炩�����J�ɉ��t���Ă�������ł͂Ȃ����Ǝv���B������3�Ԃł́A�g�����y�b�g�A�N�����l�b�g�A�e�B���p�j�Ȃǂ���������A�ÓT�I��2�Ԃ��V�������o�������B����ł��I�P�̕Ґ��͏������A�������Ȃ���F�����͎����Ȃ��ǂ��납�܂��܂���������B�����̏d�������������ÓT�I�ȑf�p�������킸�ɂ��̋Ȃ̑f���̗ǂ��������o���Ă����ہB�f�p�ŐÂ��Ɏn�܂�Ƃ���Ƀx�[�g�[���F���̂������̃Z���X���f�킹���4�Ԃ́A��1�y�͌㔼�Ƒ�2�y�͂̓\���E�p�[�g�������A���̉���Ԃ��܂����������S�n�悢�B�t�B�i�[���̂����ɂ��x�[�g�[���F���炵�����g�����͋����A���̋Ȃ̗ǂ������\�����Ă������̂������B�Ȃ������Ⴄ�̂Ŕ�r����̂̓t�F�A�łȂ��Ǝv������ǁA���̃I�P�͉ߋ�2�N�ŊςĂ����Q���@���g�n�E�X�nj��y�c��o�C�G�������������y�c�A�h�C�c�E�J���}�[�t�B���Ȃǂ��������ƍI����ہB |