- 中島の空冷エンジンは先にも述べたように英国ブリストル社の星型9気筒ジュピターのライセンス生産契約取得(1925年)から始まる。同時期にはフランスのロレーヌの水冷エンジンの試作が完成したばかりの東京工場で始まったところであったが、中島はエンジンの方式を「空冷」に大転換する決断をした。

-

- そして1927年(昭2)にはブリストル社からバーゴイン技師らを向かえてライセンス生産がスタートした。バーゴイン技師はたいへん厳格な英国紳士であった。来日は生産の指導が目的であったが、それを通じてエンジン設計の真髄を中島の技術者に伝授していった。この事が後の中島発動機開発に多大な影響を与えたことは言うまでも無い。 しかし、ジュピターエンジンは設計者が凝りに凝ったエンジンで、4弁など先進のメカニズムと軽量化が隅々まで行き届いたものの、加工要求精度がたいへん厳しいものであり、ボア146mm、ストローク190mmのひょろ長いエンジンであった。

-

- そして丁度その頃、機体開発側も新しい時代の戦闘機設計が始まり、それに合ったエンジンを要求していた。中島では1929年(昭4)にその機体に最適な自主開発のエンジン・社内名称NAH(後に「寿」と命名)の試作を決意した。中島知久平は設計主任に技術部長の関根隆一郎を任命し、設計期間6ヶ月の超短期開発を東京工場開発部門に厳命した。

-

- そこで、この短期開発に応えるには、ジュピターの長所と、一方で注目され始めたアメリカで台頭してきたプラット社のワスプの構造を取り入れることを基本として、ボアはジュピターの146mmを踏襲し、ストロークは160mmに短縮して、信頼性と生産性の良いエンジン設計を狙った。

-

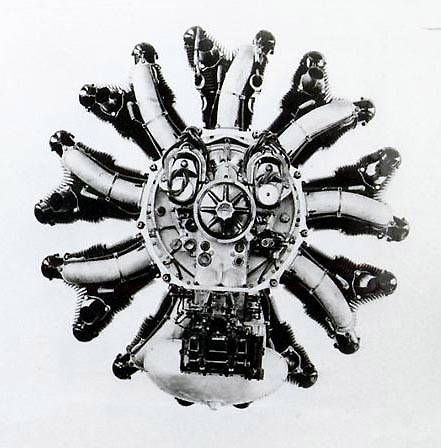

- この開発に発動機部門の全員が燃えに燃え、図面が間に合わなければ現場に飛んでいって現物合わせで作業を進めたり、連日の徹夜をいとわぬ突貫作業で進め、予定通り1930年6月に試作を完了した。 そして、試験と改修、玉成を図った後、1932年(昭7)には早くも量産に入ったが、軍の運用者からは、「どこか垢抜けしないが酷使しても信頼できる」というお墨付きをもらうエンジンに仕上がったのである。 そして海軍の90戦闘機や96戦闘機、95水偵、陸軍の91戦闘機や97戦闘機に搭載された。(下の写真は寿1型)

-

- 「寿」をモノにした中島では、その量産開始と同時に、早くも次世代エンジンとして「複列化」に取り組んだ。 複列多気筒化により出力を増大すると同時に、エンジンの外径はむしろ小さくなるメリットが期待された。即ち飛行機の前面面積を少なくして、空気抵抗を減少させ高速化を狙った。

-

- 最初の複列発動機はNAL(ハ−5、ハ−41、ハ−109)であった。複列設計のポイントは前列シリンダーの隙間に後列シリンダーを置く

Stagger という形で、吸排気管をどう通すか、さらに前後列の衝棒をどう通すかが大問題で、またクランク軸の分割方式やベアリング配置等が考えどころで、均等な冷却や潤滑が重大な課題である。

-

- 初の複列NALのシリンダーは「寿」を踏襲し146×160mmのボア・ストロークとしためサイズが大きく、基本設計として戦闘機用としては発展性に乏しかったが、更に改修して100式重爆撃機などに採用された。

- 従って、そのNALに1年遅れて1933年にNAMがスタートした。これが「栄11型(ハ−25)」、「栄21型(ハ−115)」である。ボア・ストロークは130×150mmと排気量も小さくなるが出力は1千馬力を狙いとした。(初期の海軍の10試発動機の要求は600PSで、審査に合格したが直後に1,000馬力に引き上げられた)外径が1,150mmとNALや寿に比して100mmも小さかった。

-

- 設計主任には小谷武夫技師が任命され、NALの反省を織り込み、クランクを3分割にして中央にベアリングを設け剛性を高めた。 また吸排気弁や燃焼室、冷却フィンなど無理のない設計であった。 最初に完成したのは1936年で海軍10試空冷600馬力仕様であった。 しかし即座に1,000馬力級への性能向上が要請され、また燃料技術も進展しオクタン価の向上や4エチル鉛などの添加剤も可能となり、ベアリング材質(ケルメット)の改善や潤滑の研究の成果から、最高回転数が2,400から2,700rpmの増したことで、1,000馬力に目処がつき、1939年海軍で制式採用となって量産が開始されたのである。

-

- そして海軍の零式戦闘機、陸軍の一式戦闘機(隼)など数多くの機体に採用され、日本の航空史上最多量産の航空機エンジンとなった。 この記録は現在もなお破りえないものである。

-

- <栄エンジン開発過程の中でのエピソード:中島の社風(1)ここをクリック>

-

- 初期の1,000馬力の11型12型から、更に離昇出力と高度性能の向上が要望され、新たに中川良一技師が主任となって、開発に取り組んだ。それまでは空冷では1,000馬力が限界と言われていたが、その壁を破るため2速過給器の装備に加え、ファルマン式減速装置を付けたためクランクケースの前部が張出したものとなった。更に潤滑および給排気系の細部の改善を加えた栄21型を完成させ、最高出力1,150馬力を達成ししたのである。

-

- なお、この「栄」発動機には、戦闘機用として空戦時などの重力加速度の変動によるエンジン不調を防止するために、全く新しい中島独自の気化器(キャブレター)が採用された。この気化器は背面飛行などで混合気が濃くなりすぎてチョークすることを防ぐためにマイナスGバルブなるものを導入し、フロートが機能しなくなるのを防ぐなど、戦闘機の空戦性能向上に大きく寄与した。

-

- ----------------------------------

-

- 戦後、小谷武夫技師は富士重工業創立時から役員となって富士重工業全般ののエンジン技術や航空部門の指導的役割を果たし、更に専務取締役にまで至り1963年に退任している。

-

- 一方の中川は富士精密からプリンス自動車、そして日産自動車への変遷の中で技術開発のトップとしてやはり専務取締役に至って、戦後日本の自動車エンジン技術発展に多大な貢献をしている。

-

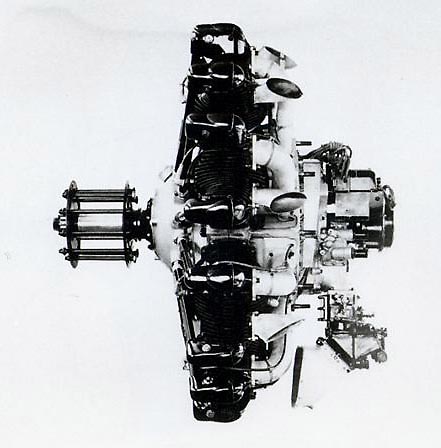

- (右と下の写真は2008年の横浜での航空ショーに

- 展示されていた 「栄12型」発動機、本体は部品がよく残っているが、電装関係などはほとんど欠落している。排気管はリストア品と思われる?)

-

|