| マウス光 |

| LCD3.3V |

| PC修理 |

| USB電池 |

| 乾電池1個でLED |

| リブレットをSSD化 |

| Let's note メモリ |

| Top |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここに紹介している回路は、実験としての回路であり、部品の耐久性や実用性などは考慮していません。車載用に使用することや、製品にそのまま応用するなどで、何らかの不具合や経済的損失が発生したとしても、管理人は一切関知致しませんので予めご了承ください。またそのような内容のご質問もお答えできません。 |

簡単な回路で白色LEDを乾電池一つで点灯させることができる回路です。乾電池は、0.8V位までなら使えますので、使用済みの電池を利用して、常夜灯などの応用が利くと思います。

動作説明

この回路は、弛張発振回路(しちょうはっしんかいろ)といって、回路構成が簡単な発振回路として昔から利用されてきた回路です。応用は色々あります。今回はその応用として乾電池一つでLEDを比較的明るく点灯させる試みです。

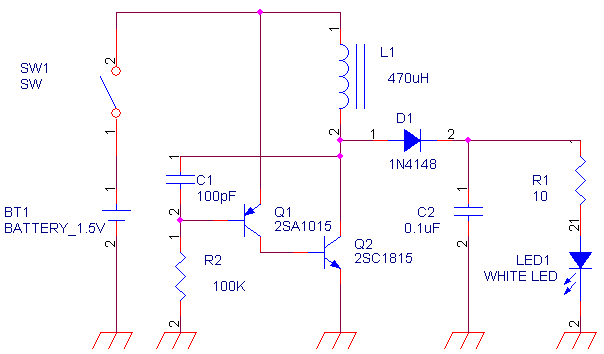

回路図

部品表

| No. | 個数 | リファレンス | パーツ名 | 詳細 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | BT1 | BATTERY_1.5V | 乾電池1.5V(0.8位まで使用可能。3V位が限度) |

| 2 | 1 | C1 | 100pF | セラミックコンデンサ |

| 3 | 1 | C2 | 0.1uF | セラミックコンデンサ |

| 4 | 1 | D1 | 1N4148 | 小信号用ダイオード(できれば電源用ショットキーが良い) |

| 5 | 1 | LED1 | WHITE LED | OSPW5111A(25000mcd) |

| 6 | 1 | L1 | 470uH | 100uH〜1mHの間で調整。ラジアルタイプの方が内部抵抗が小さくて明るい |

| 7 | 1 | Q1 | 2SA1015 | PNP型一般用トランジスタ |

| 8 | 1 | Q2 | 2SC1815 | NPN型一般用トランジスタ |

| 9 | 1 | R1 | 10 | 10Ω(10〜220Ω位で調整) |

| 10 | 1 | R2 | 100K | 100KΩ(33K〜100KΩ位で調整 |

| 11 | 1 | SW1 | SW | 必要に応じて電源スイッチをつける |

※この定数で動くという保障がありませんので、各部品はその近辺の値を用意することをお勧めします。

部品は全部入手が簡単なもので安いものばかりです。適正値はカットアンドトライで決定しました。

電源電圧は3V位が限界と考えておいた方が良いでしょう。

通電中LEDを開放して、再度接続しないように注意してください。高電圧ですぐにLEDが壊れてしまいます。LEDにはある電流以上は流れないのでR1を直結でも点灯はしますが、保護の為に一応抵抗を入れてあります。

D1とC2でパルス状の電圧を平滑(へいかつ)しています。これで直流として使用しています。この回路を取り、LEDを直接接続しても点灯しますが、パルス点灯のため、暗くなってしまいます。

性能

| 電圧 | 電流 | ワット | 条件 | |

|---|---|---|---|---|

| 入力 | 1.38V | 18.4mA | 25.392mW | 発振周波数24KHz R1=100Ω LED Vf=2.7V METEXのテスターで計った為、電流測定で約10Ωの電流制限が入る |

| 出力 | 3V | 3.3mA | 9.9mW | |

| 効率 | 39% | |||

効率は良くありません。簡単な回路で点灯させる目的なので仕方ないでしょう。

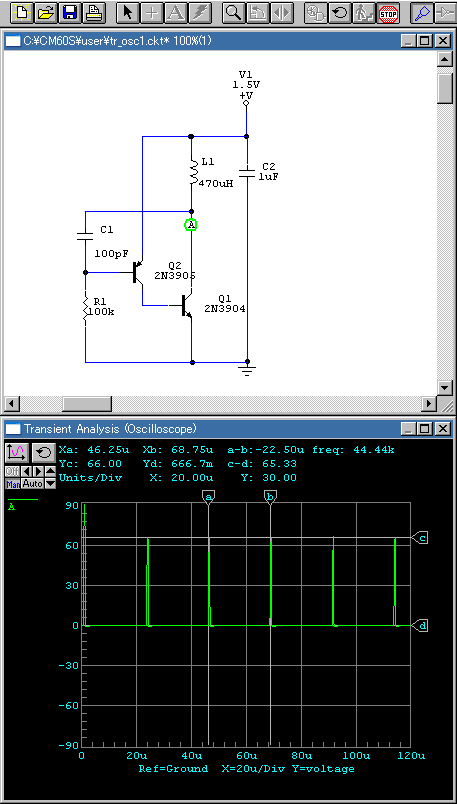

シミュレーション

BLUE BACKSのCD−ROM付電子回路シミュレータ入門でチェックしてみました。LEDに入れる後段の平滑回路は省いています。

約65Vのパルス状の電圧がでております。周期は44KHzでした。

点灯させた所

回路構成は至ってシンプル。コイルは評価するため外に出しています。

新品の電池を使えば、暗くはなりますがLEDを直列に9個位まで点灯させることも可能です。こういう用途であれば、電池2本の3Vで動かしたほうがよさそうです。(表題の乾電池1つでという事に反しますが。。。)

アキシャル型のコイルでも点灯はしますが多少暗くなります。

コイルはこのように2種類の形があります。一般的にラジアル型の方が電流を流せられます。

2008/11/24 初版作成

(C)2008 air variable All Rights Reserved..