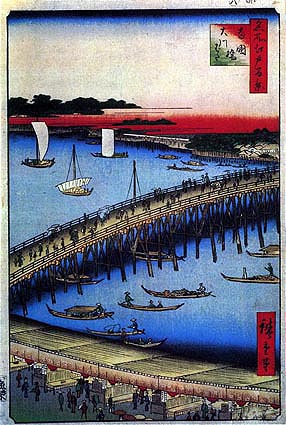

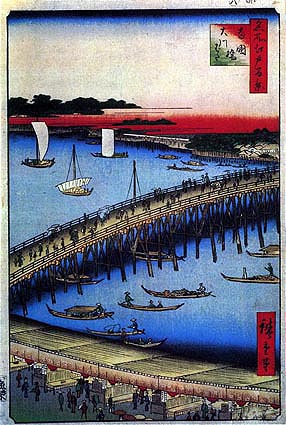

名所江戸百景「両国橋」 広重 画 隅田川両岸一覧の中の両国橋の図 北斎 画

隅田川の橋

両国橋

江戸時代の一番のにぎわいは下の両国橋界隈。

隅田川では1659年に2番目に架けられた橋だが、江戸市中では始めての橋。

木の橋で幅7m長さ175mという江戸の時代では大事業であったに違いない。

橋のたもとの広小路には見世物小屋、茶屋、料理屋が並んでいる。

名所江戸百景「両国橋」 広重 画 隅田川両岸一覧の中の両国橋の図 北斎

画

現在の両国橋は1904年に木製から鉄橋に架け替えられて、

関東大震災で崩れ落ち、1932年に完成したもの。

江戸時代には一大盛り場であった両国橋のたもとは今ではひっそりとしている。

けれど江戸の頃から続く料亭や船宿、屋形船などが西詰(台東区側)に。

東詰(墨田区側)には国技館や江戸東京博物館などがある。

目には見えない話

江戸時代には橋を渡るのに渡り賃を取られた。

渡し船が何箇所かにあり、その渡し賃が2文だったことから、

橋渡りも2文だったそうだ。これを徴集するのが橋の袂に設けられた橋番所。

忠臣蔵夜討ち 歌川国貞

両国橋を渡って集結する47士の図。しかし仇討ち後はこの橋は渡れなかった。

元禄15年(1702)12月14日、忠臣蔵の47士は本所一つ目にある

吉良屋敷で上野介を仇討ちし、引き上げる。

その際に正面に江戸城の見えるこの両国橋を渡ろうとするが、断わられる。

幕府の裁定に対する反逆罪、故に江戸市中を通り抜けるはまかりならん。

というわけだ。一行は万年橋を渡り、深川に抜けて永代橋を渡り

築地の旧浅野邸を振り返りつつ

主君の眠る泉岳寺へと向かったのだそうだ。

この事件のあと吉良屋敷は廃されて松坂町になった。現在は両国2丁目。

レインボウブリッジ・勝どき橋・佃大橋・中央大橋・永代橋・隅田川大橋・清洲橋・新大橋・

高速道路・両国橋・総武線・蔵前橋・厩橋・駒形橋・吾妻橋・言問橋・桜橋・白鬚橋

隅田川に戻る Indexに戻る