Click Here for English

放送大学 教養学部

社会と産業コース

メッシュデータによる都市領域画定(mdbUA)の試み

より長期の趨勢分析

| 日本測地系のデータを用いたより長期の趨勢分析 |

ここまでの分析は世界測地系のデータを用いた1995年以降の趨勢を検討したものである.1995年から2010年までのいわば短期的な分析は,バブル崩壊以降の動向をとらえるという意味で,それなりに意味のあるものである.しかしながら,それ以前の高度成長期以降の日本の都市の動向はいかなるものであろうか.より長期的な趨勢についても,確認したいところである.

しかし,そのためにはいくつかの資料的な制約を克服する必要がある.なぜなら1995年より前のデータは,世界測地系ではなく日本測地系のデータしか公開されていないからである.したがって,より長期の分析を行うためには,日本測地系のデータを利用するしかない.ところが,世界測地系と日本測地系とでは,メッシュの位置が北西方向に400メートル余りずれているのである.ここでのmdbUA2010は,2010年の世界測地系データにもとづいて作成している.したがって,そのままのメッシュに日本測地系のデータを当てはめると,実際の位置が400メートルほどずれることになる.実際に確認すると,日本測地系データを当てはめた都市地域の人口量は,世界測地系の場合の本来の人口量よりも少なめになってしまうことがわかっている.

しかしながら,年度ごとの趨勢をについては,本来の世界測地系のデータと同じ傾向が確認できるので,世界測地系のデータにもとづいて設定された都市地域に,日本測地系のデータを当てはめて分析することも,趨勢分析という点では許されると判断した.本来ならば,改めて日本測地系での都市地域を設定すべきかもしれないが,今後は世界測地系のデータしか入手できなくなってしまうので,近似的で簡便な方法を採ることにしたい.

| 長期的な人口推移のパタン |

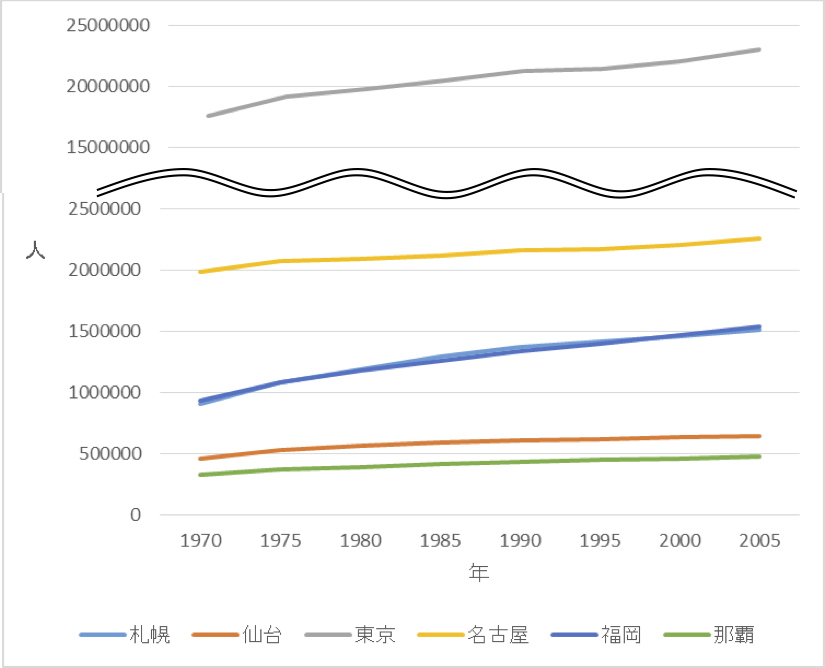

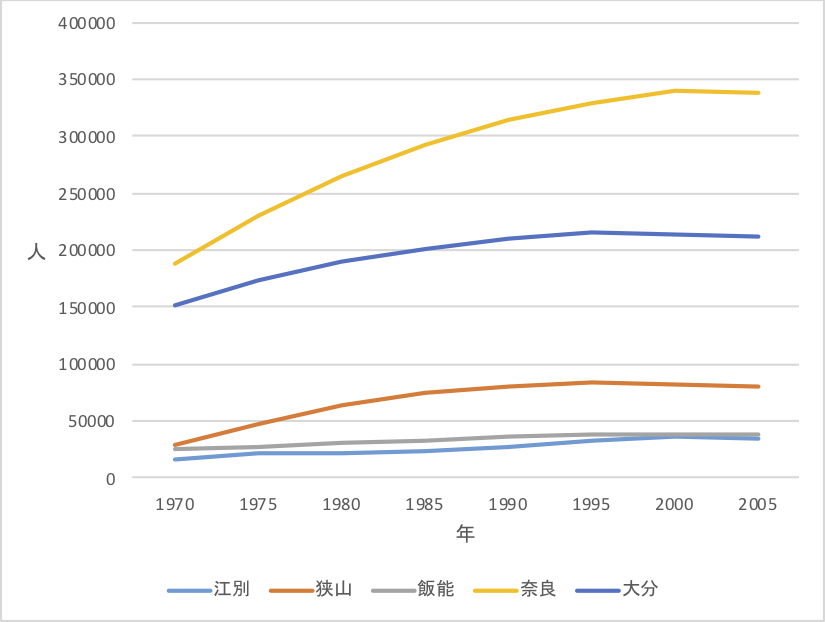

日本測地系での国勢調査のメッシュデータは,1970年から2005年まで利用できる.そこで,各都市地域の1970年から5年おきに2005年までの人口量を計算し,それぞれ折れ線グラフを作成し,分析を行った.

その結果,人口推移のパタンをいくつかに区分することを考えた.まず,論理的にいって趨勢のパタンはやはり3つしかない.一貫増加,一貫減少,その他である.その他には,増減を繰り返しあまり変化しない持続型と,ある時点まで増加または減少し,ある時点から減少または増加するという変化型が考えられる.変化型の場合,どの時点で変化しているか,増加への変化か,減少への変化か,持続型への変化かなどでパタンを分けることができる.このような考え方で,具体的に各都市地域の人口推移のパタンを見ていきたい.

まず,もっとも単純なものとして,「一貫増加型」がある.1970年の高度成長末期からバブル期をへて2005年まで,一貫して人口を増加させてきた都市である.

具体的には,次の42都市である.

具体的には,次の42都市である.

札幌,仙台,郡山,つくば,牛久,宇都宮,流山,成田,千葉,桶川,川越,入間,深谷,青梅,東京,厚木,秦野,平塚,三島,焼津,豊川,岡崎,安城,豊田,半田,名古屋,草津,大津,橿原,大和高田,米子,岡山,倉敷,福山,東広島,広島,松山,福津,福岡,糸島,熊本,那覇

また,三田,富士,一宮,姫路の4都市については,1985年ないし1990年以降,横ばいから上昇に転じている.

以上,46都市を「拡大都市」と名づけておく.

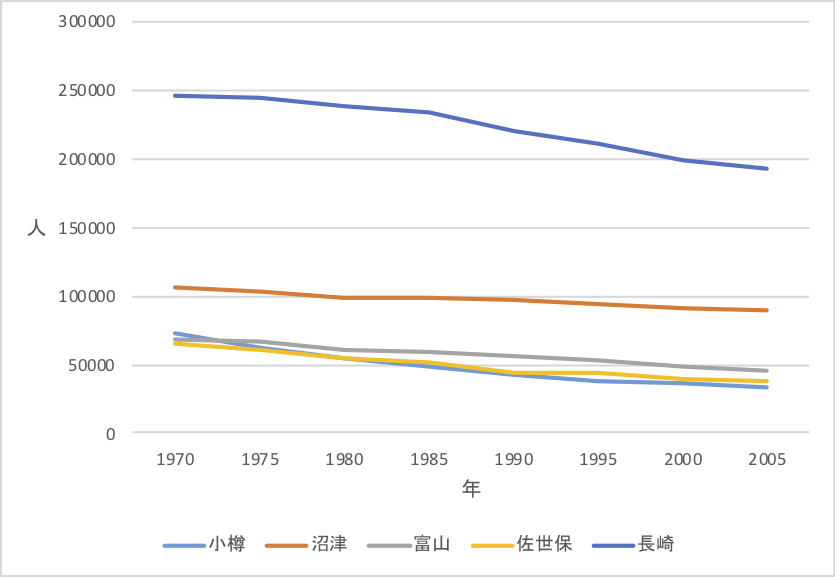

次に,同様に単純なパタンとして,「一貫減少型」がある.

具体的には,次の11都市である.

小樽,八戸,長岡,沼津,富山,高岡,岐阜,下関,北九州,佐世保,長崎

ここでは,これらを「縮小都市」としておく.

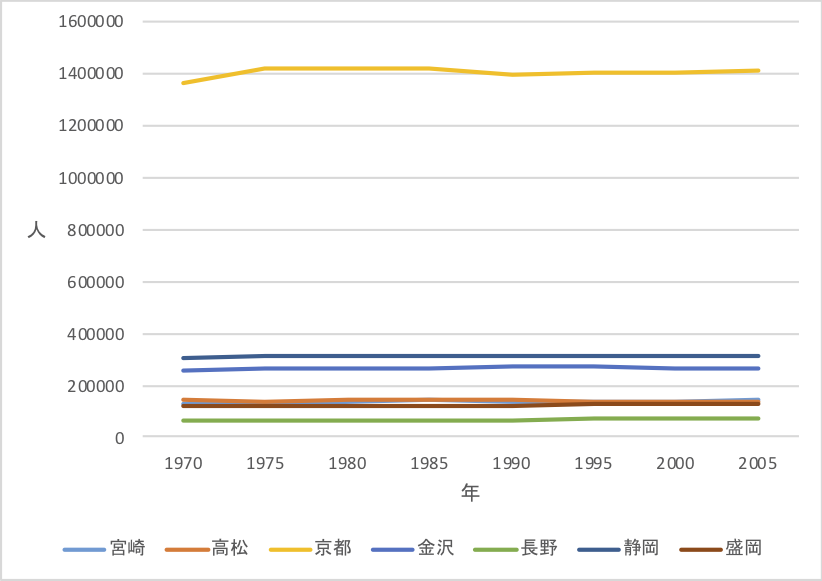

さらに,人口が若干の増減を含んで比較的持続的な都市が考えられる.

そのような都市として,次の18都市がある.

そのような都市として,次の18都市がある.

盛岡,山形,福島,新潟,高崎,鎌倉,長野,静岡,浜松,豊橋,四日市,松阪,京都,大阪神戸,高松,高知,久留米,別府

これと同様な都市として,縮小ないし拡大傾向から持続型に変化した都市が考えられる.まず,縮小から持続に転じた都市として松江と呉がある.拡大から持続に転じた都市はより多く存在するが,95年以降に変化した都市が多いので,それは後でみるように別類型として,ここでは90年以前に持続に転じた都市として,次の7都市をあげておく.

横須賀,金沢,宇治,佐賀,宮崎,鹿児島,沖縄

以上,27の都市を「持続都市」としておく.

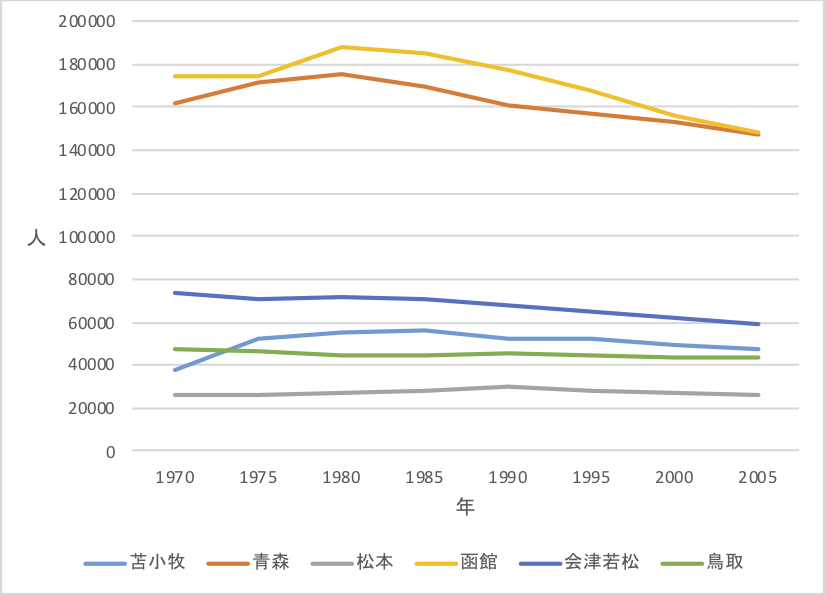

次に,人口が途中から縮小に転じた都市について考えてみる.

80年以降に人口が拡大から縮小に転じたのは,以下の8都市である.

80年以降に人口が拡大から縮小に転じたのは,以下の8都市である.

釧路,苫小牧,青森,石巻,水戸,松本,甲府,和歌山

また,80年以降に人口が持続から縮小に転じたのは,以下の11都市である.

旭川,函館,秋田,弘前,会津若松,前橋,清水,周南,福井,徳島,鳥取

以上,19都市を「縮小転化都市」としておく.

さて,バブル崩壊後の1995年以降に変化のあった都市について考えてみたい.

まず,1995年以降にそれまで拡大していた人口が停滞し始める都市が存在する.以下の15都市がそれである.

まず,1995年以降にそれまで拡大していた人口が停滞し始める都市が存在する.以下の15都市がそれである.

江別,春日部,岩槻,上尾,鶴ヶ島,坂戸,狭山,飯能,

金沢八景,伊勢原,小田原,亀岡,生駒,奈良,大分

これら15都市を「停滞転化都市」としておく.

以上の通り,118の都市地域について,日本測地系のデータにもとづく長期的な趨勢を分析した結果,次のような人口推移のパタンに区分できることがわかった.

1.拡大都市:46

2.持続都市:27

3.停滞転化都市:15

4.縮小転化都市:19

5.縮小都市:11

これを見るかぎりでは,拡大ないし持続している都市がそれなりの数を占めているので,日本の都市の状態はそれほど悪くないともいえるが,それでも半数以上の都市は縮小ないし停滞し始めている.長期的な趨勢としては,全体として成長が鈍化してきていると見るべきだろう.

それでは,それぞれの都市は地域的にどのような分布を示しているのだろうか.

ConTAct us AT

〒261-8586

千葉県千葉市美浜区若葉2-11

放送大学 教養学部

社会と産業コース

玉野研究室

tamano@k.email.ne.jp(@は半角にしてください)