Click Here for English

放送大学 教養学部

社会と産業コース

メッシュデータによる都市領域画定(mdbUA)の試み

より長期の趨勢分析(続)

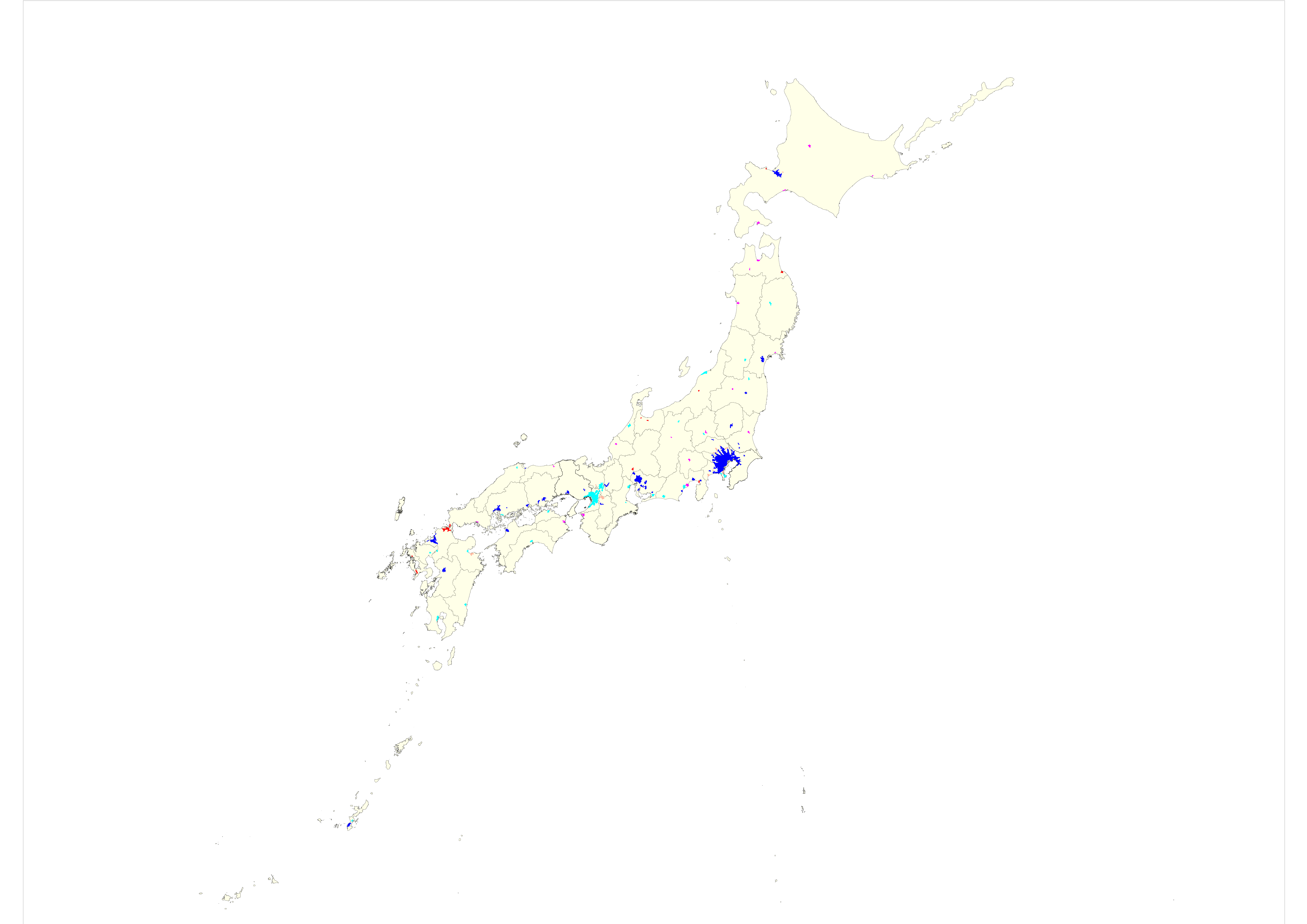

| 5つの人口推移パタンの分布 |

すでに詳述したように,日本測地系のデータにもとづいてより長期の人口推移を確認した結果.1970年から2005年までの各都市の人口推移のパタンを次の5つに区分することができた.

1.拡大都市:46 青

2.持続都市:27 水色

3.停滞転化都市:15 だいだい色

4.縮小転化都市:19 ピンク色

5.縮小都市:11 赤

この5つの区分ごとに,上記の通り,色分けをして地図に表示したのが,以下の全国図である.

長期的な人口推移のパタンを色分けした全国地図

※クリックすると,別ウィンドウに拡大表示

1.拡大都市(青)は,一目でわかるとおり,東京・名古屋・福岡を含んだ太平洋ベルト地帯に多く分布している.それ以外では,札幌と仙台という地方大都市や熊本,那覇などが注目される.

2.持続都市(水色)は,太平洋ベルト地帯にも存在するが,東北,北陸,四国,九州にも存在しており,とりわけ地方都市でこの類型に属する都市は,地方中核都市としての役割が期待されるものであろう.三大都市圏のうち,大阪・神戸だけがこの類型に属することが注目される.

3.停滞転化都市(だいだい色)は,非常に興味深い分布を示している.大分を唯一の例外として,札幌近郊の江別をはじめ,その他のすべての都市が東京もしくは大阪という大都市圏の近郊に位置している.このことが90年代以降に日本の大都市圏が成長力を弱めてきたことの表れと見ることができるかは断言できないが,注目すべき結果である.

4.縮小転化都市(ピンク色)は,地方都市を中心に広く分布している.縮小転化の時期は90年代以降とは限らないので,高度成長期以降に持続ないし拡大から縮小に転じた地方都市が多いことがわかる.同じ地方都市でも,人口を維持している持続都市が存在するので,これら2つの類型の違いが注目されるところである.

5.縮小都市(赤)は,やはり地方都市のいくつかがこれに分類されるが,北九州や長崎,佐世保などのかつて太平洋ベルト地帯の一角を占め,重厚長大な産業によって栄えた都市が含まれている点が興味深い.

| 得られた知見と今後の課題 |

以上,世界測地系のデータにもとづく1995年以降の趨勢分析に加えて,日本測地系のデータを用いた1970年以降のより長期の趨勢分析の結果について述べてきた.最後に,より長期の趨勢分析から見えてきたことと,今後の課題について考えてみたい.

日本全国としての太平洋ベルト地帯への人口の集中と札幌・福岡を含めた地域ごとの大都市圏への人口の集中という「二重の意味での集中」は,より長期の分析においても同様であった.ただし,大阪・神戸については長期的に見ると,大都市圏の中では唯一持続都市に分類されることになった.

地方都市の中には,大都市圏からも他の地方都市からも適度に離れているために,比較的人口を維持することに成功している都市が存在する.この点も以前の分析と同様である.しかしながら,より長期の分析から,逆に人口を減らしている地方都市も多いことが判明し,両者の条件の違いを検討することが,「地方中核都市」などの議論を検証する意味で重要であることがわかった.

さらに,より長期的な趨勢分析によって初めて明らかになった知見として,大都市周辺の都市の多くが,1990年以降,人口の増加が頭打ちになっている点があげられる.このことが90年代以降,大都市圏の成長力が鈍化したことの表れであるかは,ここまでの分析では明らかではない.今後,この点についての検討を進めることが,「スーパーメガリージョン」などの構想の現実性を考える上で,重要だろう.

以上が,メッシュデータにもとづく2010年版都市地域設定(mdbUA2010)によって可能になった都市の人口推移を中心とした分析の結果である.これらの基礎的な知見にもとづいて,今後は,それらの都市の状況を規定する諸要因の解明へと分析を進めていきたいと思う.

ConTAct us AT

〒261-8586

千葉県千葉市美浜区若葉2-11

放送大学 教養学部

社会と産業コース

玉野研究室

tamano@k.email.ne.jp(@は半角にしてください)