Click Here for English

放送大学 教養学部

社会と産業コース

メッシュデータによる都市領域画定(mdbUA)の試み

趨勢分析の知見

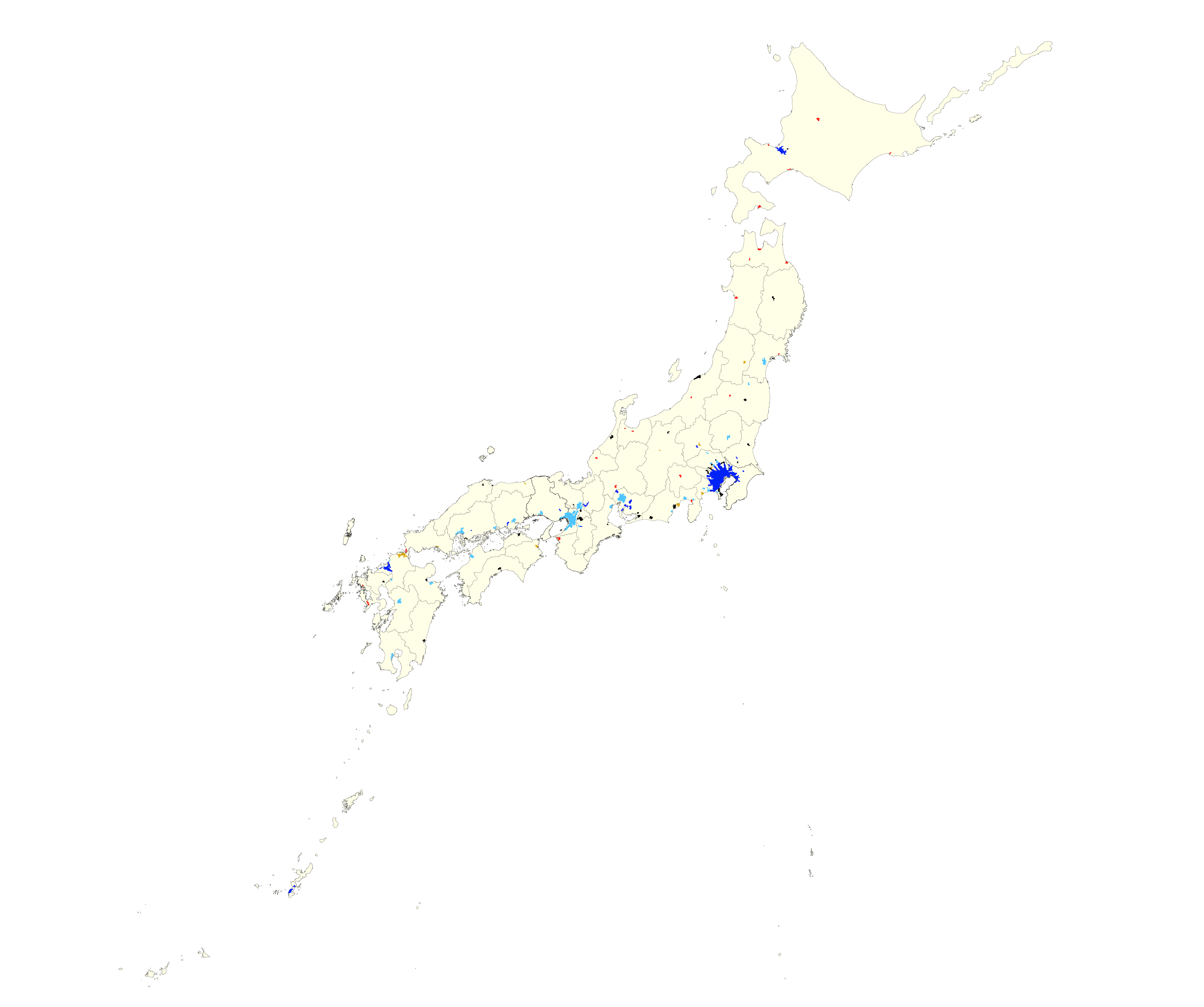

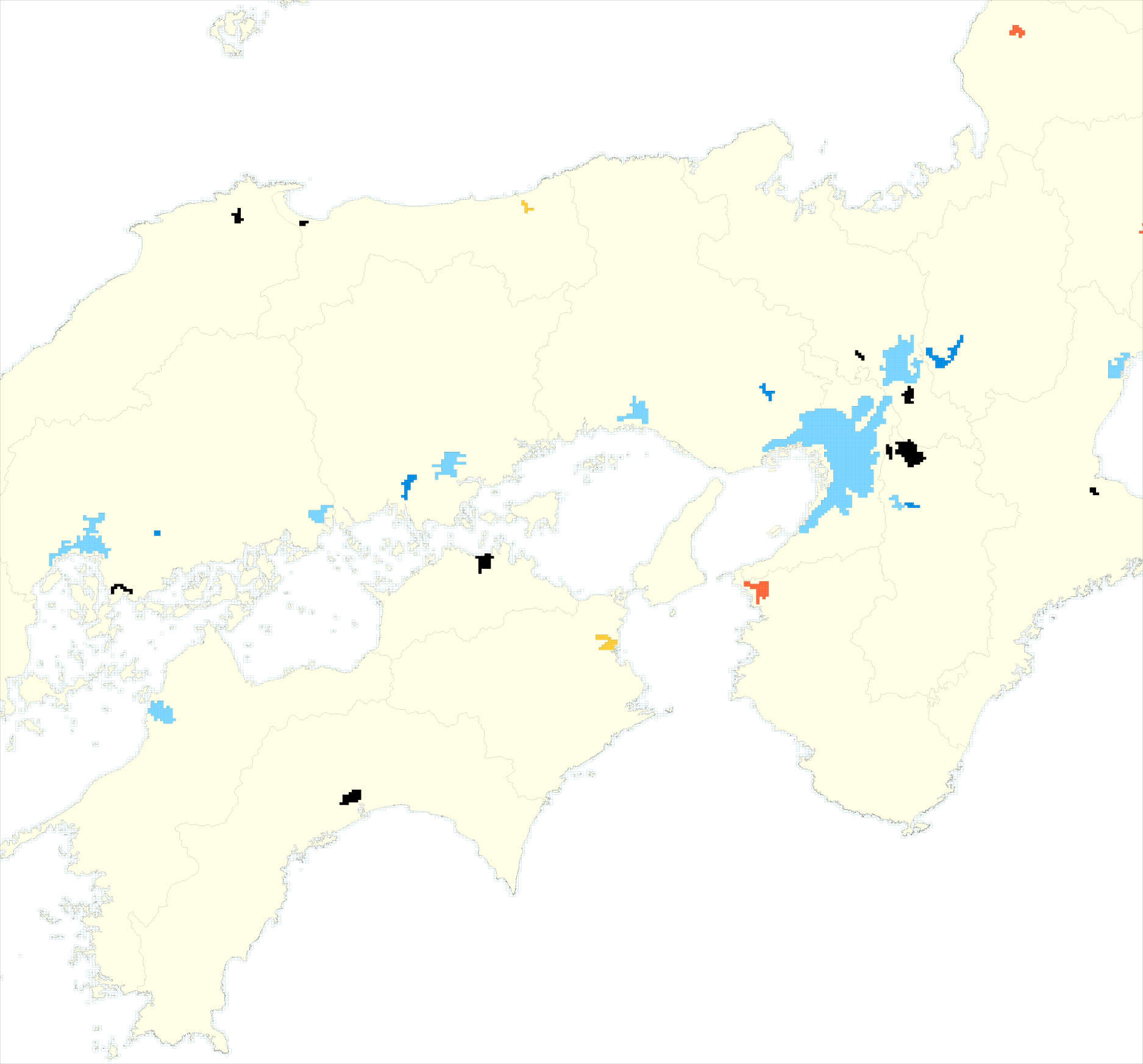

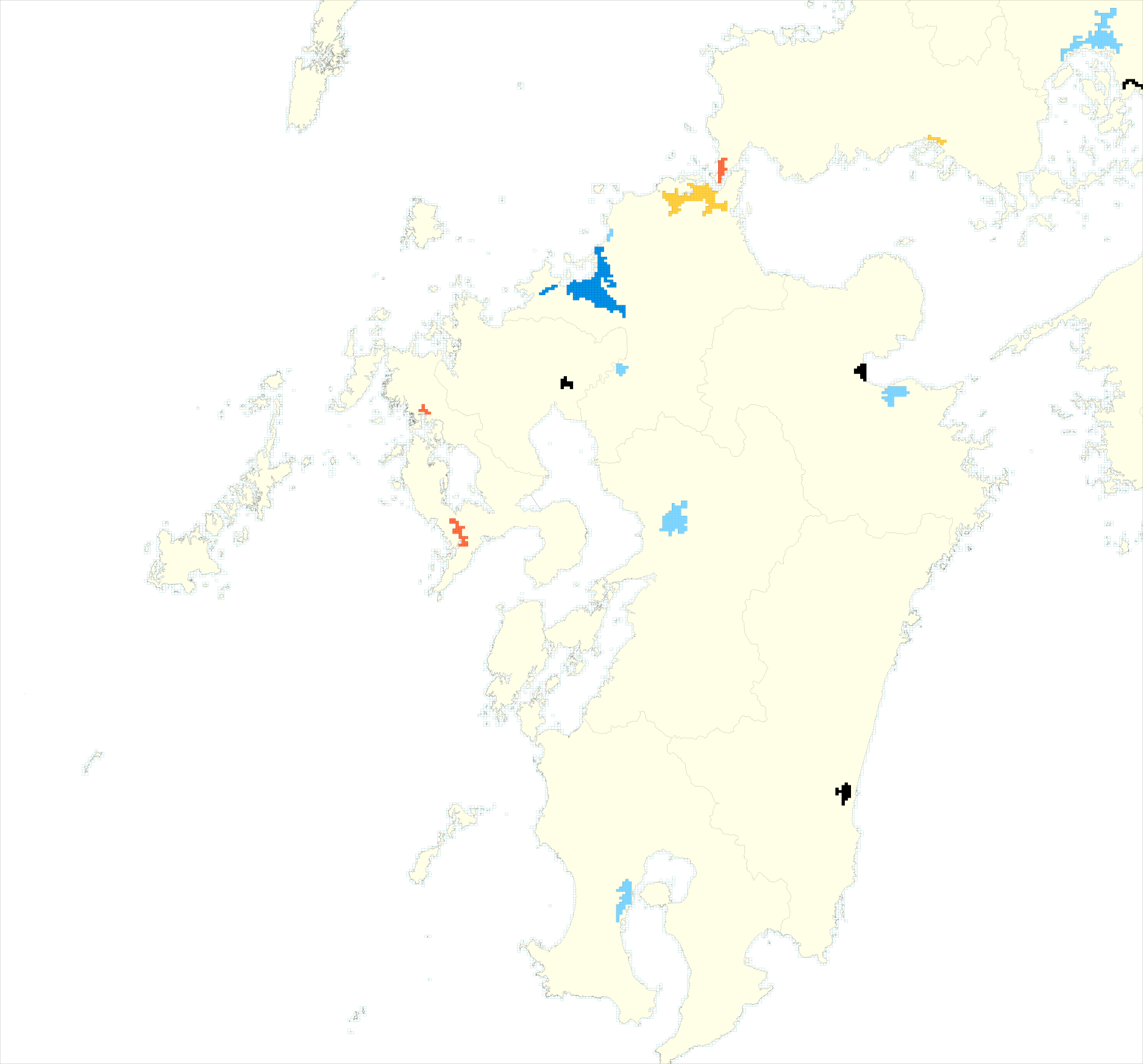

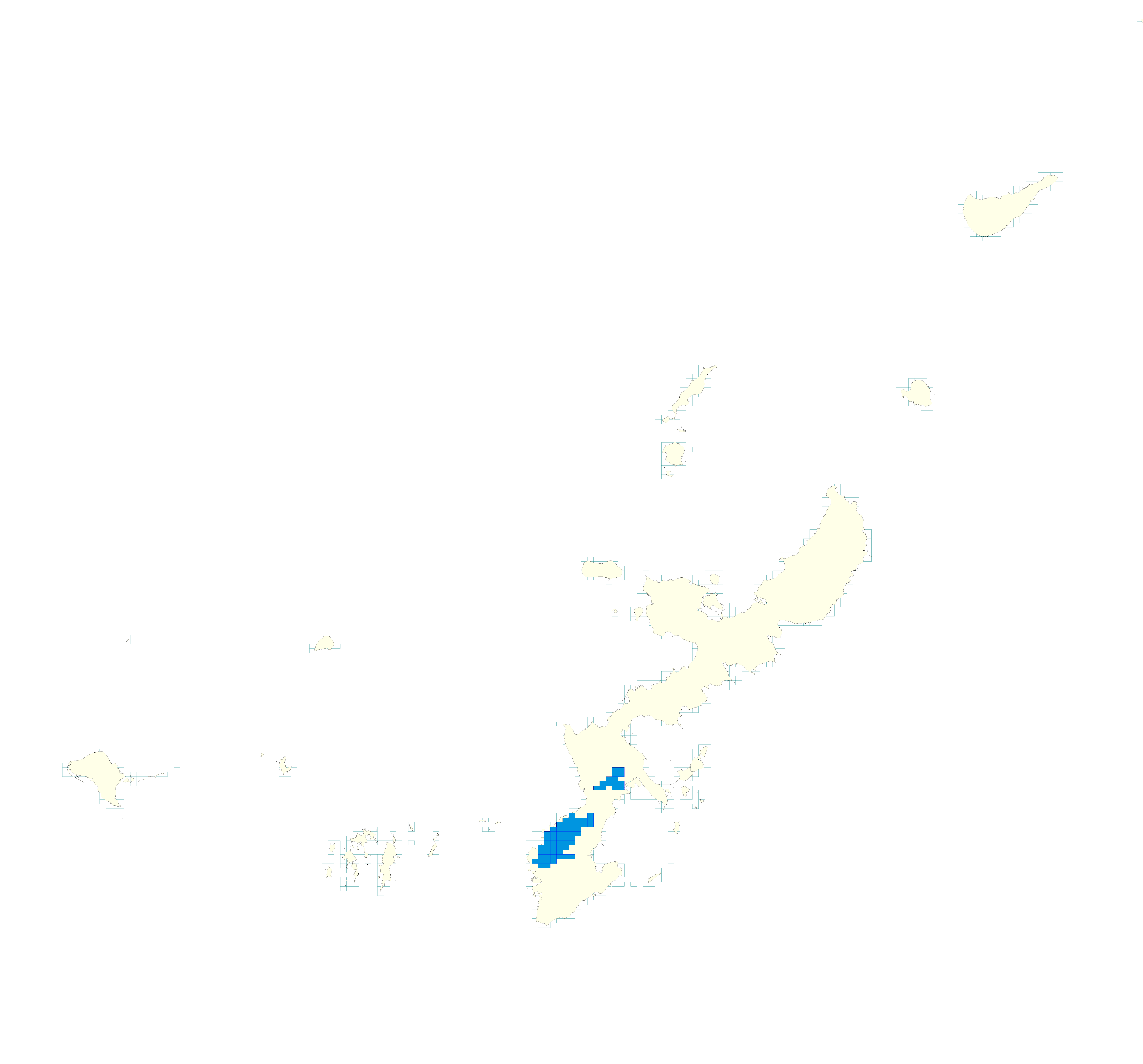

| 3つの人口推移パタンの分布 |

1995年から2010年までの4時点での人口推移を一貫増加型,一貫減少型,その他型に区分した上で,変化の比率の最大値と最小値の隔たりを標準得点で示すことで,さらに,1.一貫増加型変化大,2.一貫増加変化小,3.一貫減少型変化大,4.一貫減少型変化小,5.その他型の5つの区分を行った.

この5つの区分ごとに色分けをして地図に表示したのが,以下の全国図である.一貫増加型は青,一貫減少型は赤とし,それぞれ変化の大きい方が濃い色で,小さい方は薄い色で表示した.また,その他型は黒で表示した.

人口推移のパタンを色分けした全国地図

※クリックすると,別ウィンドウに拡大表示

5つの区分ごとの都市数の分布は,次のようになっている.一貫増加型52都市のうち,変化の大きい都市が23にたいして,変化の小さい都市は29である.また,一貫減少型32都市のうち,変化の大きい都市が22にたいして,変化の小さい都市が10である.さらに,その他型はそのまま34である.したがって,成長の著しい都市と衰退の激しい都市がそれぞれ全国の2割程度を占めているということになる.その他は何とか人口増を維持している都市が約3割,増減を繰り返している都市が約3割,ゆるやかに衰退している都市が約1割ということになる.

以下に地域ごとに拡大した地図を表示する.

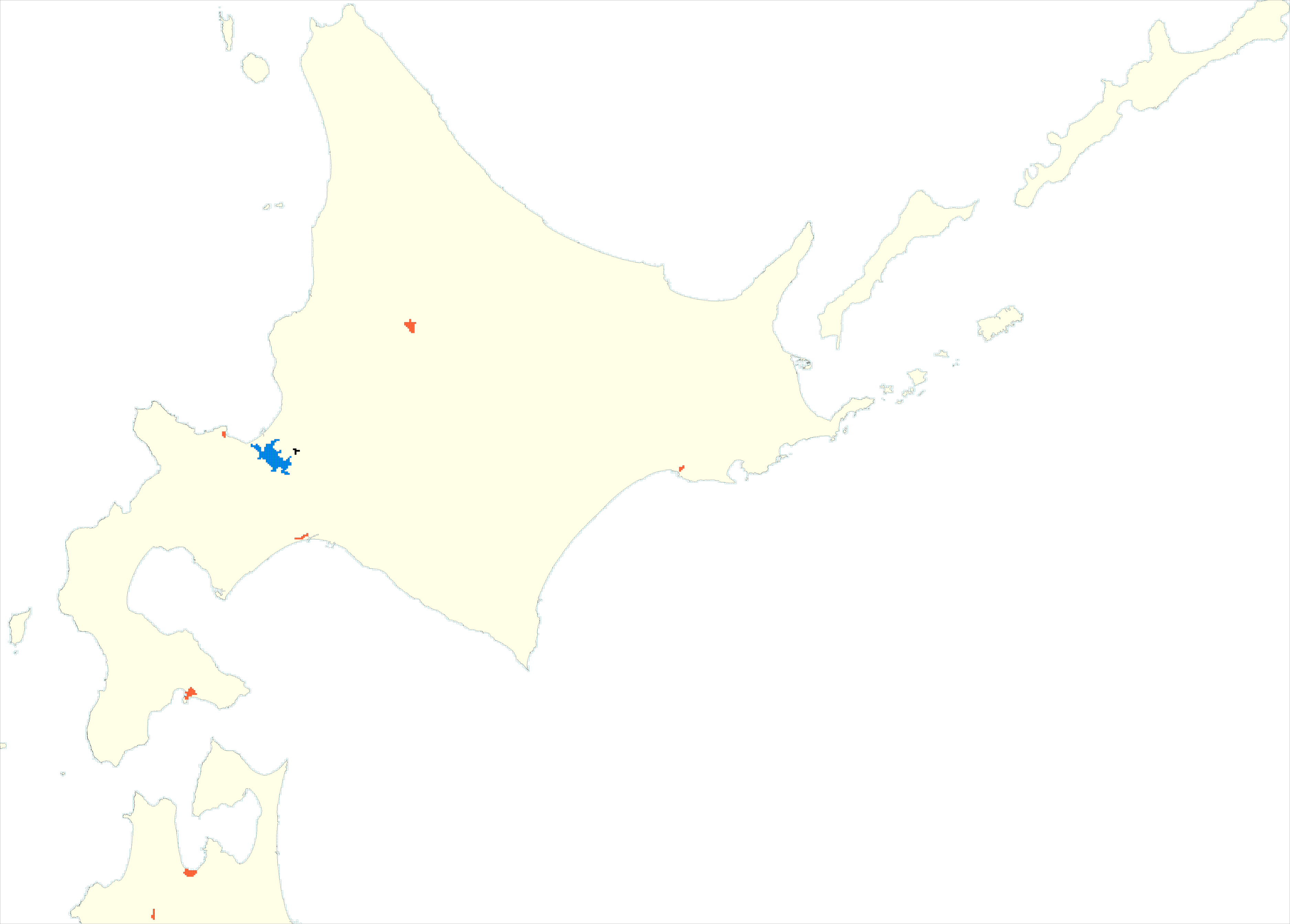

北海道では,札幌だけが一貫して人口が増加している.その他の都市は,札幌近郊の江別をのぞいて,すべて人口が一貫して減少している.札幌への一極集中がはっきりと見て取れる.

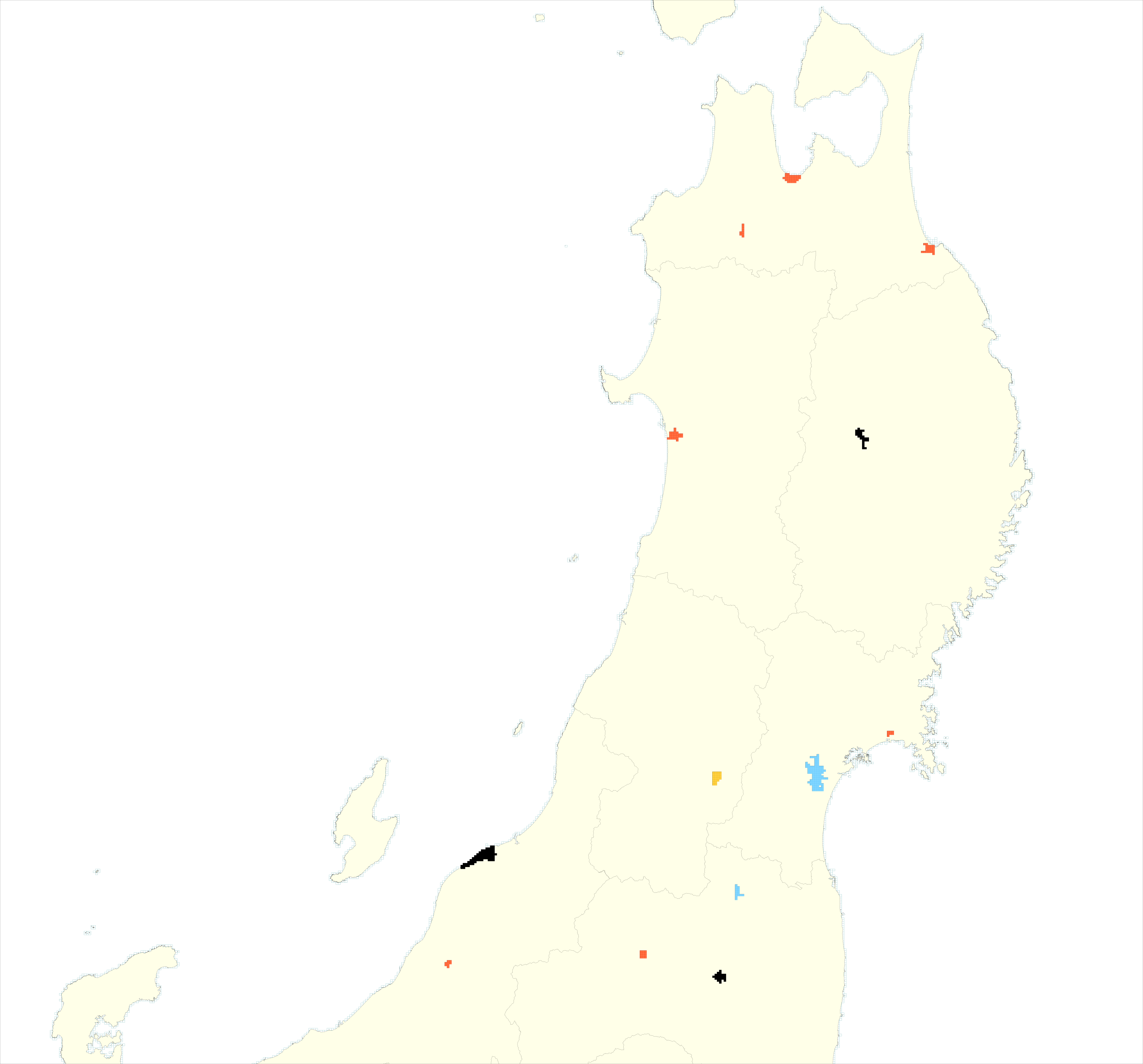

東北では,仙台と福島だけがゆるやかではあるが,一貫して人口が増加している.他は,山形と郡山をのぞいて,すべて一貫して人口が減少している.

東北では,仙台と福島だけがゆるやかではあるが,一貫して人口が増加している.他は,山形と郡山をのぞいて,すべて一貫して人口が減少している.

北信越では,新潟,長野,金沢だけが人口の増減が見られるが,他はすべて一貫して人口を減少させている.

北信越では,新潟,長野,金沢だけが人口の増減が見られるが,他はすべて一貫して人口を減少させている.

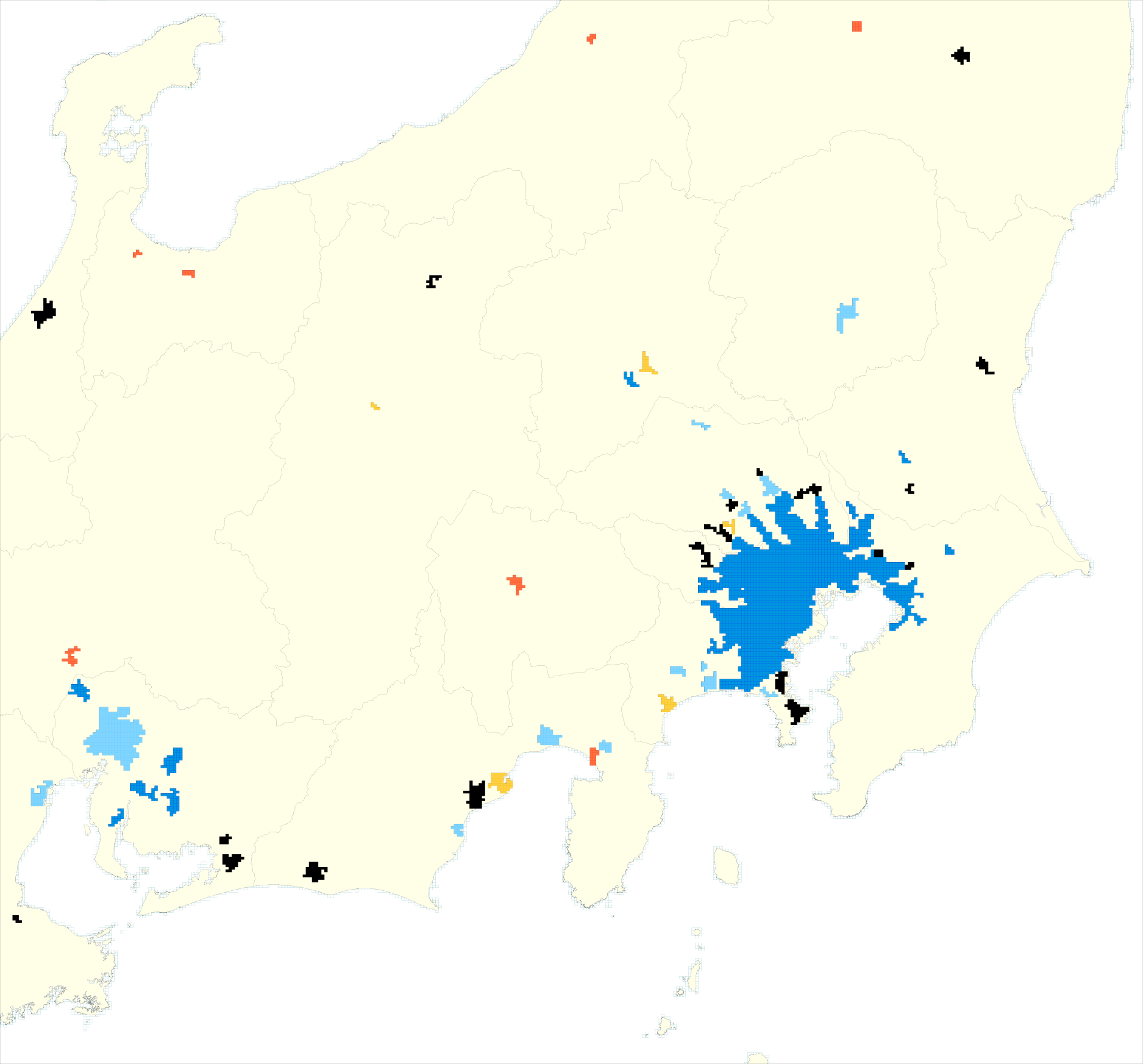

関東では,前橋と狭山と小田原以外は一貫して人口が減少している都市は存在していない. 東海地方でも,甲府と沼津,清水,岐阜以外に人口を一貫して減少させている都市は存在しない.とりわけ豊田周辺の都市が名古屋以上に高い比率で人口を一貫して増加させている点が注目される.

関西では,和歌山だけが一貫して人口が減少しており,大阪・神戸,京都はそれほど大きくはないが一貫して人口を増加させている.これにたいして大津,草津の人口増加が目立っている.

関西では,和歌山だけが一貫して人口が減少しており,大阪・神戸,京都はそれほど大きくはないが一貫して人口を増加させている.これにたいして大津,草津の人口増加が目立っている.

中国地方では,瀬戸内地区は太平洋ベルト地帯として,下関と周南以外,一貫して人口を減少させている都市はない.太平洋側では鳥取だけが一貫して人口を減少させている.

四国では,徳島が一貫して人口を減少させているのにたいして,松山は増加している.高松,高知は人口の増減が見られる.

九州では,福岡をはじめ,久留米,大分,熊本,鹿児島が一貫して人口が増加し,佐賀,別府,宮崎も人口の増減が見られるにとどまっている.これにたいして佐世保,長崎,北九州は一貫して人口を減少させている.

九州では,福岡をはじめ,久留米,大分,熊本,鹿児島が一貫して人口が増加し,佐賀,別府,宮崎も人口の増減が見られるにとどまっている.これにたいして佐世保,長崎,北九州は一貫して人口を減少させている.

最後に,沖縄では,沖縄と那覇がいずれも一貫して人口を増加させている.

| 二重の意味での集中 |

以上のことから,日本全国の都市の動向としては,いかなる特徴が読み取れるのだろうか.

まず,日本全国で見た場合,これまでも指摘されてきたように,太平洋ベルト地帯に比較的順調に人口を伸ばしている都市が多く,日本海側,東北,北海道に人口を継続的に減少させている都市が多いことがわかる

また,大都市圏で比べた場合,東京が大きな割合で一貫して人口を増加させており,大阪・神戸や名古屋は,若干人口増加の度合いが低い.この意味では福岡が東京と同じくらいの増加率を示している.

次に,地方ごとに見た場合,どのような特徴が見て取れるだろうか.

北海道の場合,札幌への一極集中が顕著である.他の都市は軒並み人口を減らしている.

東北の場合も,基本的に同様で,仙台以外は盛岡が一貫して人口を減らしてはいないだけで,他の都市は一貫して人口が減少している.ただし,東京に比較的近い福島と郡山だけは例外である.ちなみに,ここでの分析は2010年までなので,2011年の東日本大震災以降の状況は反映されていない.

中部・北信越では,長野,金沢,新潟だけが人口の一貫減少を免れているだけで,その他は甲府,岐阜も含めて人口を減少させている.その点では中国地方の日本海側においても事情は同じである.

太平洋ベルト地帯は比較的状態の良い都市が多いが,まず,関東の場合,東京を中心にほとんどの都市が一貫して人口を増加させている.

東海地方においては,やはり一貫して人口を減らしている都市は少なく,とりわけ豊田,安城・刈谷・知立,岡崎,半田の状況がよく,名古屋以上の増加率を示している.グローバル企業であるトヨタの存在が大きいのかもしれない.

関西も,和歌山以外は人口を一貫して減らしている都市はない.とりわけ名古屋圏にも近い大津と草津が,大阪・神戸や京都以上に大きな割合で人口を増加させている点が注目される.

中国地方も,瀬戸内海側は下関と周南以外,人口を一貫して減少させている都市はない.

四国は,4つの県がそれぞれひとつの都市をもっていて,相互に適度な距離を保っているが,関西に近い徳島が唯一人口を一貫して減らしているのにたいして,松山が一貫して人口を増加させている.

九州は,福岡が高い割合で人口を一貫して増加させている点で,北海道の札幌と類似する位置にあるが,福岡からほど遠い熊本,大分,別府,宮崎,鹿児島はそれなりの人口を維持している.福岡に比較的近い北九州と長崎,佐世保は人口を減らしており,久留米だけが人口を増やしている.

最後に注目すべきは沖縄である.沖縄と那覇の2つの都市がいずれも平均以上の人口を一貫して増加させている点が興味深い.

以上の結果から,次のような知見が得られるように思う.

1.日本全体では太平洋ベルト地帯への,三大都市圏では東京への集中が見られた.

2.北海道,東北,九州などの地方では,主要都市への人口の集中が見られる.

3.九州や四国では適度な距離を保った複数の都市が.それなりに維持されているところもある.

4.主要都市に近い都市には,人口を減らしている都市と増やしている都市がある.

要するに,全国レベルおよび地方レベルの二重の意味での集中が見られるということである.

| 知見が示唆すること |

以上の知見は,一見国交省が『国土のグランドデザイン2050』で構想している「コンパクト+ネットワーク」の考え方を裏づけているようにも見える.地方ごとに人口を集約する地方中核都市の設定にある程度の根拠があるように見えるからである.しかしながら,同時にあらゆるレベルで人口が主要都市に集中していく傾向も見られるわけで,ネットワークを緊密にした場合,各都市の人口が維持できるかはきわめて疑問である.過度の人口集約によって地方中核都市が成立しなくなるおそれがある.三大都市圏をつなぐスーパーメガリージョンも,結果として東京への集中を加速するだけに終わる可能性も考えられる.むしろ相互に適度の距離を保ち,ネットワークを制御する必要がある.やみくもに高速交通網を整備することが,バランスのとれた都市の成長につながるとは限らないのである.ここで見出された「二重の意味での集中」は,以上のことを示唆している.

ConTAct us AT

〒261-8586

千葉県千葉市美浜区2-11

放送大学 教養学部

社会と産業コース

玉野研究室

tamano@k.email.ne.jp(@は半角にしてください)