�@�@�@�@�@�@�@�@2017�N�@�����̔엿�����@�ŐV�̍l�@�@���������w���� �@2018�N

2017/2���B�e�@�@�����@���f�@�������q��Ԃ̐���

�f�l�̒m���Ȃ̂ŊԈႢ������O��ŎQ�l�ɂ��ĉ������B

�������@20�ォ�珉�߂Č���67��(20.17/5����)�Ő��\�N�ԁA�R�P�̖��Ȃ��̐������ێ����Ă�����т͕]���ł����

���掩�^���Ă��܂��B�ŋ߂͂�����Ȋw�I�ɕ��͂����܂��B

�͔|�����@���b�g���[�t�o�R�o�@���X�̃V�b�|�@�@���b�g�J�{���o

�A�}�]���͍ŏ�����̐����Ŏ��Ɠ������Ԃ��Ă��܂��B

���掩�^�̗v�f

�������͂قƂ�ǂ��Ȃ��E�E�E��{�������Ȃ��ʓ|

�@�@�@�@�@�@�E�E�E����������̂ňꌾ�R�����g�@�@���Ȃ��̂�肵���ق��������̂Ɍ��܂��Ă���B�ł���Ώ��ʂł��������x�X�g

�|���͊�{���Ȃ��@�@�B�I�ɉ�ꂽ�Ƃ��ɂ͂������Ȃ�������x�E�E�E��{�������Ȃ��ʓ|

�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E����������̂ňꌾ�R�����g�@�@�قǂقǁ@�@���ꂾ���r�o�����ق����悢����肷���͖{���ɂ悭�Ȃ�

��鍻�̂݁E�E�E�R�X�g�͈����@���n

�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E����������̂ňꌾ�R�����g�@�@���̃����b�g�͈����A�i�v�@�엿���܂܂Ȃ��̂Ŕ엿�v�Z���ȒP�@�f�����b�g�@���ɓK�����Ȃ����͖���

�@�@�@�@�@�@�@�@��ߍۂ̐��Ƃ͍��̕\�ʂȂ̂ł��������̗ʂ��Ǘ����₷���ɊW����

�u�������قڐ��܂Ŏg���E�E�E�R�X�g�͈����@���n�@�@20w 8�{

�@�@�@�@�@�@�E�E�E����������̂ňꌾ�R�����g�@�u������2�����ŋɒ[�ɏƓx�������邱�Ƃ͗������Ă��������@�@���ʂ͏��Ȃ��̂��������ق����ǂ�

�엿�͌��f���w�����ĕ��q�ʂ���v�Z�E�E�E�w�����f�͏��x�≻�w�����Ⴄ���Ƃ��悭����̂�?���ʂ���ܗL�����v�Z

�@�@�@�@�@�@�@�Ȋw�����Ⴄ�E�E�E����ȃo�J��?(�܂������ł��Ȃ����w��������@�߂������ȑf�l�Ȃ̂ŗ����ł��Ȃ�)

�Q�l�����͔_���̗{�t�Ǘ��̖{���x�Ȃ̂Ő����Ɋւ��Ă͕ʂɌv�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����E���f�͔엿�����@�ł�����ӂ�ȕ���Ȃ̂œƎ��̎Z���ɂĎZ�o

�Y�_�K�X�͔��y��

�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E����������̂ňꌾ�R�����g�@�Y�_�K�X���u�ꎮ�����Ă��邪�l�ߑւ����ʓ|�Ȃ̂Ŕ��y���ɂ��Ă��܂���

�@�@�@����łقڃR�P�o�Ȃ��A��␅�����C(��?) �f�l�Ȃ̂Ńv���̂悤�ȊǗ��͂ł��܂���A�����x�܂��܂��B

�@�@�@�{���@�ȒP�ł͂Ȃ��B

�v���̊Ǘ��Ƃ�

�����̓��^���n���C�h�����v�ŃK���K���Ǝˁ@���x�̓N���[�ŕ����S�̂��₷

�@�@�@(�������ʂɂ�萅���̐����𑁂����R�P�������ɂ������Ă���)

�������͖�������

�R�P������������O��I�ɐ��

�R�P�̐����������͔���قNj���C�V�����ɂԂ�����

�Y�_�K�X���u�N�u�N�ɓY��

��Q�������Z�b�g

�엿���f�̓����͊�{�I�ɑ���Ȃ����f�̗ʂɎx�z���ꂽ�ŏ����q���������q�Ƃ��ē����B

�������q�Ƃ͍ŏ��̌��R���Ă��錳�f�ʂ����̐A���̐������x�z���Ă���,���ɑ����̌��f�������Ă��ŏ����q�̌��f�ʈȏ�ɐ����Ɋ�^���Ȃ��B

����Ȃ��엿�̉e���ő��ʂɌ��f�������Ă����ꂪ�����ɖ������Ȃ���������}�����Ă��܂��B

���̐����ł͒�ʍނƂ��đ�鍻���g���Ă���̂ŁA�ܗL���ݔ엿�̓[���ł���A�܂��ʓI�ȓy(���@�\�C��)�Ȃ�ܗL���f�͂�����������̂ŁA���ʌ��f�͏��Ȃ��Ă��悢���A���̐����ł̓[���Ȃ̂ŁA�����Y�����Ȃ���Α���Ȃ��ƍl������A���k�͔|�̏����͊ܗL�엿�[��(���m�ɂ͂����Ŏg���鐅�̌��f�ʂ͂����肷��)��z�肵����Ă���̂ł���ł悢�Ǝv���邪�����ł͒��f�A���������ݓI�ɑ������݂��Ă��邽�߁A���ʌ��f�̗ʂ����̓I�ɒႭ�Ȃ��Ă���A���ꂪ�ŏ����̐������q�ƂȂ蒂�f�A�������z���ł����ƂɂȂ�A������ʏ�̐��k�͔|�z���o�����X���������̔��ʌ��f��Y�����Ȃ��Ɣ엿�o�����X���Ƃ�Ȃ��ƍl������

���̍l�@�Ȃ獡�܂ł̌��ʂ���e�ՂɃK�b�e���������B

�Ȃ��Ă��܂��Ƃ����ۑ�ɒ��ʂ��čŌ�̃c���Ŗ����̂䂭�����p�엿�̔z���ɋꗶ���Ă��܂������A����Ɣ[���̂ł���

�l�@�ɒB���܂����B����Ɂ@�����@���f�@�̏d�v�����ŋߒm�肻���ɗ��ӂ���z���o�����X�ɂ����Ƃ���ڂ��炤�낱��

������悤�ɒ��N�̋^�₪����������܂��B

�������q�ɂ͌��f�����ł͂Ȃ��@���̗ʁ@���̎��@Co2�̗ʁ@���܂܂�܂��B

| �Ⴆ�@���̗ʁ@���̎������������Ƀo�����X�̂悢�엿�����Ă������͌��C�Ɉ炿�܂���A�����������q�� �Ȃ��Ă��郏�P�ł��B ���̐����Ɂ@������C�V�����Ă��R�P�͑ގ��ł��܂���A�Ƃ����܁@�C�V�̓R�P��H�ׂȂ��@���ɗ����Ȃ��Ȃǂ� �@���킲�Ƃ������l�����܂����A�C�V���R�P��H�ׂȂ��̂ł͂Ȃ��A�H�ׂ���Ȃ��R�P���������Ă��邩��ł��B �܂��@���N�Ȑ������炽�Ȃ����ł͊C�V���H�~�s�U�ɂ��Ȃ�܂��B���C�Ȑ����Ɍ��C�ȊC�V��ł��B |

�傫���Ӗ��Ŋ��̐������q���l�����Ȃ���Ȃ炢�B

��ʍ��̐��� �@�@�Όn���y�n���@�@�]���Ȃ��̂��n���o���Ȃ���

���@�����ɂ��r�oCo2�̗ʁ@�@�@���̐�

Co2���Ȃ������\���@�ݔ��@�@�o������萅�ʂ�g���ĂȂ�

Co2�̋����Y�����u

�����ւ̋��d�ʁ@�a���̎��E�E�E����d�v�ȗv�f�ň�ʂ̔엿�ł͓K���Ȃ����R�@���������ɂ��@���f�@�����̐���

�����ݔ��̎��@�@��߁@�Ɩ�

�����Ǘ��@�@�_�����@�@�_�������̔r�o�@�@�������̔r�o�@�@�@�A���J�����@�@�@�|��

����

�d�x

PH

| �d�x�@PH �@�ɂ��� �������S�҂̂���͌����L�b�g���đ��肵�A�C�ɂ������̂ł����A���͋C�ɂ��܂���B ��{�I�ɕ��ʂ��J�{���o������Ȃ�@�d�x�@PH ��OK�Ƃ������Ƃł��B ���ʂ̃J�{���o�𑲋Ƃ��������b�g�J�{���o�ɂ��ĉ������B�@����łقƂ�ǂ̐����͈琬�\�ł��A��Ɣ���B �������b�g���[�t�o�R�o�����ĉ������B���̑��͔엿�Z�x�����������D�݂܂��̂ł��̈Ⴂ�������Ă��������B �O���b�\�}���̒Ⴂ���͌��ʂ̖��Ȃ̂ň琬��������Β�ɏ\���ȐԂƐ̌����͂����ɂ��邾���B �����ׂ͍��������琬���₷���B |

�]������

�A���͂��������_�ɔ엿�s����������ƌÂ��t����K�v�Ȕ엿����]��������A���̏ꍇ �����_�͐������ČÂ��t�͕s���ɂȂ錻�ۂ��݂���B�������Â��t����K�v�Ȑ������]�����ɂ������Ȃ�Â��t�͂��̂܂܂Ő����_�̕s�����ł�B�����ɓ]�����₷�������Ƃ��ɂ�������������̂ŏǏ�ɂ�肠����x

���ۂɂ͂��܂��܂̗v�f���g�ݍ��킳���Č������Â炢�������ɂ͖𗧂B

���]�����ɂ��������@Fe Mn Zn Cu Mo

�]�����ɂ��������@Ca B

���̐���

2017/2/20�@�̏�Ԃł̓��b�g���[�t�o�R�o�̐V��ɕs������������@���f���͔��ʌ��f�̕s���Ǝv����

2017/2/21�@���ʌ��f�𑝂₵����@���Ȃ���P���ꂽ�@���ʌ��fXXcc���x

���ۂɔ��ʌ��f��0.00X��0.000X�ɂ�����j�h�����[�t�������ɕs�����Ă������B

���ʌ��f��0.000X��0.00X�ɂ����炻�̕s�������ɂ��ĉ��P�����B

���ʌ��f��0.00X��0.00XXXX�ɂ����爫���Ȃ�Ȃ����������i�̉��P�݂͂��Ȃ�

�����ɂ��čl�@(1)

�����͗��_���Ƃ��Ĕ엿�Ɏg���邪�A���_��������Ȃ��[���ɂ���z���Ŏ�������ƌs���d�����ׂ��|�L�b�g�܂��悤�ɂȂ�A���̂悤�ȏ�Ԃ̌s�ɂ͍����R�P���t�����Đ������~�܂�B

����͒��f�s���Ɨގ��Ǐ��悵�Ă���B

���̏�ԂɓK�ʂ̗�����z������Ɗ��S�ɉ���B

�������ł͓S���s�����₷������ƌ����闝�R�E�E�E�\�C��(���y�炵��)�ɂ͗����ƓS�������ӂ��܂�Ă���A�����͒ꍻ���ŗ������f��������A�������f�͍��Ƀ_���[�W��^���邪�S�Ɣ������Ė��Q��(�����S)�����A�����̏�����Ԃł͗����ƓS�������ɕ��o�����̂Ő����͔�r�I�e�ՂɈ�ƍl������A���������Ԃ̌o�߂ɂ��S�͏�����Ɨ������f���������Đ����̌��N���ێ��ł��Ȃ��Ȃ�̂œS�̕⋋�̏d�v����������B�S�s���ɂȂ�₷�̂Œ����ێ������1�N���炢�Ń��Z�b�g���K�v�ɂȂ�

�����ł����̃��[�J�[�͐���ɓS�s�����`���S���Ă���B

�\�C���͓y�Ȃ̂ł���Ȃ�ɔ엿���f���ܗL����Ă���Ƃ�������̂ŏ����Z�b�g�ł͐����̈琬�����₷�̂����ȂÂ��邪�����I�ێ��͂��ɂ����@�Ȃ��Ȃ�ΎR�D���L�̃f�����b�g�ɂ���Q���o�₷������

�\�C���̎�ނɂ����炵���������̋z����p��������̂�����̂Ő����Z�b�g���ɂ̓R�P���������ɂ������̂�����B�A���~�j�E�����܂ރ\�C�������邩������Ȃ��A�A���~�j�E����PH�̒ቺ�ɂƂ��Ȃ����Ƀ_���[�W��^���Ē����ێ�������Ȃ�Ǝv����B����̓\�C���̌����̐�����̖��

�l�@

���_��S�͕K�{���ʌ��f�ł���@S��Y������ƓS�Ɣ������ēS�s���ɂȂ�₷���̂Œʏ�̔엿���S�𑽂߂ɔz�������ق����悢�ƍl�����邪�S�͔��ʌ��f�Ȃ̂łقǂقǂł悢�Ǝv����E�E�E�ꍻ�̎�ނɂ��l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�

���ۂɓS���s����������Ƃ����ēS��⋋��������Ƃ͎v���Ȃ��A���̌��f�����̎��_�ł͕s�����Ă���͂��ł���

�������S�s�����ǂ������ɂ߂�����B

�S�s���̏Ǐ�

�S�͂�◬�]���ɂ������f������Â��t���V�����t�ɂ��̏Ǐo�₷���l������B

�Ⴂ�t�̗t���ԂɑN���ȃN�����V�X(��)��悷��B�t���@�t���͎c�邪�������ꍇ�ɂ͗t�S�̂���������

�}���K���@�����@���̉ߏ�ɂ��S���R�͗U�������

�S�ߏ�ɂ�蓺�@�����@�}���K���̌��R��U������

���_��(S)�ɂ��Ă̍l�@(2)�@�@S(����)�͑��ʌ��f�̒���

S�̉ߏ�ɂ�鐅���̉e���͂Ȃ��Ƃ���Ă��邪�������ɒ~�ς����Ɨ������f�̔������ɂȂ肤��̂�

����I�ɍ��̉�����Ƃ邱�Ƃ��\�h�ɂȂ�Ǝv����

S(����)�̕s���͒��f�s���Ɨގ��̉e���������ɕ\���B�s���d�����čׂ��|�L�Ɛ܂��悤�ɂȂ�A����ɔ����R�P�����������ϐF����̂������ł���B

S���K�ʂ̏ꍇ�@���Z���t�ɉ����łėt�����������Ȃ�@���f�K�ʂƓ����Ǐ��悷��

(Fe�͗������f�Ɣ������Ė��Q�������@���Q�����ꂽ�S�͗����S�ɂȂ�(�����SFeS))

�������f�̔������J�j�Y��

�����̒ꍻ�ɉ��ꂪ�~�ς����Ƃ��ɗ����Ǝ_����������̑̐ϕ��Ɣ������ė������f����������

�@�@�����͓y�̒���Na2SO4�̌`�ő��݂���SO4��H2S(�������f) �ɂȂ�

���{�̓y��͉ΎR�D�Ȃ̂ŗ����s���͂Ȃ����������ł͏\���ɂ��肦��̂œY�����d�v�ł���

�\�C�����ɂ͗�������R�܂܂�Ă���A���̂悤�Ȑ����͏�����Ԃł͏d�v�����Ȃ�

�����s���̏Ǐ�

�����s���͗t�̐F�@�W���@���f�s���ɗގ�����

�s���d�����ׂ��Ȃ蓮���d��(��g)�̂悤�ɕs�����ɂȂ�R�P�����@�@���f�s���Ɨގ��Ǐ�

�@�@�����͗��]���₷�����f������V�����t���Â��t�ɂ��̏Ǐ�͕\���A�o���ł����t�͂Ȃ�Ƃ��ێ�����Ă���

�@�@�������s���d������̂ŐA���S�̂��s���ɂȂ萬���͂Ƃ܂�@���t�͂ق��ڂ��Ɛ����c��

���fCl�͍ŋߔF�m���ꂽ�d�v���ʌ��f�̒��Ԃł���

���̎Q�l�����ɂ����f�ɂ��Ă̋L�q���Ȃ�(�����@���f�̋L�q�͂���܂����B�������̓�����Cl�̏d�v���ɂ��Ă͂��܂�F�m���Ă��Ȃ��������悤�ł��B�܂������̔F���͎������܂������Ƃ������Ƃł�)�ŋ߂܂ʼn��f�͋��ɂƂ��ėL�Q�Ƃ����Ԉ�����F���������̂ōl�����Ă��܂���ł����B�Ō�̋l�߂Ő����_�t�߂̏��t�������@�������Ƃ����Ǐ�Ƀl�b�N�ɂȂ��Ă����̂ł����A����Ǝ����̒��ŔF���̂���܂�������Ȃ�ɗ����ł����̂ʼn��f�̔z���������e�[�}�ɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

���f�s���͐����_�̏��t�������ꂳ����

2017/2/22�@���f�����߂ēY���������j�h�����[�t�̒��t�ɉ��P�̒������Ɍ��ꂽ

���f�̉ߏ��Q�͕���Ă��Ȃ��A�������������ΐ��̂ɉe������E�E�E���������_�I�ɍl���ɂ���

�����̍l�@

�����̕s���Ǐ�͑S�̓I�ɗt�̐F���Â��Ȃ����Ƃ��@��̓I�ɂ͗t�̉��Ȃ��@�×ΐF�@�Î��F�@�ɂȂ�

�ꕔ�̃\�C���͉ΎR�D�������̂���(�����̃P�C�_�A�����j�D��)���܂܂�Ă��ă����̕ێ��͂�������

��������B

�����̌��R��P�̉ߏ�z������������

P�̉ߏ�͔��ʌ��f�̋z����j�Q����

�����s���Ǐ��@

�@�����i�[�̐�����}�����Ă��܂�?�@�@�@�_�炩�����t�������P�点��

�@��L�̏Ǐ��P�̉ߏ�ɂ����ʌ��f�̋z����Q�̌��ʏo��Ǐ�ł���\���������ł͍���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ȃ烉���i�[���o�Ȃ��͔̂[��

�s���̌�����T��

�J��(K)�̕s��

�@�e���v���v�����g�̉��t�ɔ��_���o���A�t������������₪�ė��t����

�@K�͓]�����₷���̂ʼn��t�͕s���ɂȂ��Ē��t�͎c��

�}�O�l�V�D��(Mg)�̕s��

�@Mg�̌��R�͉��t�ɔ��_���ł��@�����@�₪�ė��t����@K�̉ߏ�ɂ�菕�������

�@Mg�͓]�����₷���̂ʼn��t�͕s���ɂȂ��Ē��t�͎c��

��L�̂悤�ɉ��������Ő������s���Ȃ̂����ɂ߂�͖̂{���ɓ���A�����o���ƒm���Ɗ��Ő������邵���Ȃ�

�l�@�E�E�EK��0.X�����Ƃ������I�ɂ͊C�V�ɊQ�������������̓����͂܂��@�����@���f�@�̒m�����Ȃ��K�ʂ�Y�����Ă��Ȃ������̂ł��ꂪ�������q�ɂȂ��Ă��܂��������z���ł��Ȃ��C�V�ɊQ���������Ƃ��l������B

�l�b�g��ł̓J���ɂ��C�V�̔�Q�̏�Ȃ��͓̂K���Ȕ엿�o�����X�̏ꍇ��K�͋z�������̂�K�ɂ��C�V�̔�Q�͕���Ă��Ȃ��̂����m��Ȃ��ƍl�����B

�ʏ�@��ʂ̐l�͉��ɂ���ĊC�V������ł��邩�Ȃ�Ă킩���Ă��Ȃ�����

�ꍻ�̑|�������Ȃ��ꍇ�ɗ������f���A�����j�A���K�X�̔����ŋ��̈琬�A�����̈琬�͂ł��Ȃ��Ȃ�B�A�ؔ��ł������Ղ萅��^����͎̂_�f�̕⋋�ړI�ƗL�Q�K�X���O�ɏo���ړI�ƕ����Ă���B��ʂ��̂��������ғ�������͎̂_�f�̕⋋�Ɣ엿�̕⋋�ƃK�X�̏������ړI�ł���B

| ���ʌ��f :���R�� |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���ʌ��f�@���R�� |

�V���[�g�E�E�E��(���[���̕����g�D)�@ �����_�@���t�̐�[���t�@���܂ފ����ŗ������ĉ����� ���_�Z�x�ɉe�����y�ڂ��������@�@���_�}�O�l�V�D���@���_�J���E�� ���f�L���̉��̐����@���q�� �ʏ�̌��f�͓Y���ʂ����Ȃ��̂Ŗ��͍l�����܂���K�͓Y���ɒ��ӂ��K�v�ŁA�ň��v���� �@�@�@�@�ɂȂ�₷�����f�Ȃ̂ŗv���ӂł��B(�ǂ̌��f�����̂ւ̉e���͊�{���ӂ��܂��傤) |

| K�̉ߏ��Q | K���ߏ�̏ꍇ�ɂ͐��牠�������t�F�@�t�̌����������Ȃ�B Mg�̌��R��U������B�C�V�@�L�@������ |

| N�̉ߏ��Q | N���ߏ�ɂ���Ɛ��牠���@�@�s�����ɂȂ�n����B�@�L�s�Ɍ����ɕ\���@�R�P�������₷���Ȃ� |

| P�̉ߏ��Q | P���ߏ�̂Ƃ��s�t���܂�t���������Ȃ�B�����@���@�S�̔��ʌ��f�̌��R����������B�@�R�P�̔��� |

| Fe�̉ߏ��Q | ���@�}���K���@�����̌��R����������@�Ђǂ��ꍇ�ɂ͗t�ɔ����̔��_���o�����S�̂ɍL���� |

| Co2��Q | �J���V�E���̊܂܂�Ă���ꍻ���g���Ă��鐅����Co2��Y������Ɛ������������Ȃ����ɂȂ� |

| �Z���엿��Q | �Z���엿��Y������ƐZ�����̂��ߐ������琅���������������͍d�����₪�Č͂�� |

| P�[����Q | �����̓Y�����[���ɂ���ƗL�s�ȊO�Ɍ����ɂ��̏�Q�͂ł�@�����i�[���������o�Ȃ��Ȃ� �����͐������ɑ�R����̂œY���ʂ������ł������Ɖe�����ł�B �@�Ђǂ��ꍇ�ɂ͍������ς��d���Ȃ� |

| N�[����Q | ���f�͔엿�����ɂ��ܗL���f�͏������Ƃ͂ł��Ȃ��B�Y�����f�[���ɂ���Ɛ����͌��N�ɂȂ�Ȃ��B �A���@�����@���f�̐������q����菜�������@�ܗL���f�ȊO���[���ɂł���\���� ������2017/2/27�@�[�����{�E�E�E���ʂ悭�Ȃ��B�@���_�@��̓Y���̕������ʂ��悢 |

| �Ԍn��Ԃ����� | �Ԍn�̑������ʂ������Ƃ��ɐԂ��Ȃ�A���ʂɋ߂Â��قǐԂ��Ȃ�B ��������}�����邽�߂ɐԂ��Ȃ�킯�Ō����������قǐԂ��Ȃ邪���ʂ����Ȃ���Έ琬�� ����Ȃ�B |

�����̓K���ʁ@���f�̓K���ʂƂ��@���̑����f�̓K���ʂ��i���̌����e�[�}�ł���

�����@���f���v�l�̃p�Y���ɂȂ����̂Ŏv�l���G�L�T�C�e���O�ł��B

���f�ܗL���v�Z

���_�}�O�l�V�D���@�@MgSO4�E7H2O �̕��q��

Mg�̌��q��24.31+S�̌��q��32.07+(O�̌��q��16.00�~4)

�@�@(Mg�͐A���ɋz�������ɂ�MgO�̌`�łȂ��Ƌz���ł��Ȃ��̊ܗL����MgO�Ōv�Z����)

�@�@MgO�̕��q�ʁ@(24.31+16.00)

��246.492�~100��16%�E�E�EMg�ܗL��(�ۏؐ���

���E�E�E�엿�����@�ɂ���܂����]���@���Ȃ��̂ŗ��_�C�I���̌`�ԂŎZ�o����

�@�@�����͗��_�C�I���̌`�ł����A���͋z���ł��Ȃ��@�@���_�C�I��(SO4)2- �@�v���g��(�z�C�I��)��2�������̂����q��

�@�@32.07+(16.00�~4)��246.492�~100��38.9%(���_�l) �@�@�����̊ܗL����38.9%

�@�@��L�͊ԈႢ�Ƃ������Ƃł��BS���m�̎w�E

�@�@�@�@�����܂����]���@���Ȃ��̂�S�Ōv�Z����̂��������Ƃ������Ƃł��B

�@�@�@�@�@32.07��246.492�~100��13% �@�@�����̊ܗL��13%

�ł����̌���(�f�l�̌���) ���̌��f�̌v�Z���@����A

���̕��@�������I�ő��ʌ��f�ł��闰���̎��Ԕc���ɍ���

�@������SO4�̌`�Ԃŋz�������̂Ō��f�~2.29(�W��) �������I��

�@�����̊ܗL��

�@�@�@(S�~2.29)��246.492�~100��

�@�@�@(32.07�~2.29)��246.492�~100��29.79%

�}�O�l�V�E��Mg

�}�O�l�V�E���̓Y���ʂ𐄑�����͓̂����Mg�@Ca �d�x�ɉe���^���镨���ł��邩�瑽�ʂɓ����̂�

����ł͂Ȃ��Ǝv����>

���k�͔|�ł͗��_�}�O�l�V�D���Ɋ܂܂�闰���ŕ⋋����(��ȕ⋋��)���A�������ł�Mg�ʂ����Ȃ�����K�v

���痰���̕⋋��ʂ̉������ő�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B

���R�ǂ͉��ʗt�ɕ\��@���_�@���F�@���t�����t����@�@�J���ߏ�ɂ�菕�������

�ߏ�Ǐ�́@�J���@�J���V�D���Z�x���Ⴂ�Ƃ��ɕ\��₷���@�@�@�Ǐ�͍��̊��͒ቺ

����S

�����͂킪���̉ΎR�D�n�ł͑�R�܂܂�Ă���̂Œʏ�͕s���͂Ȃ��A����������(�̒ꍻ)�ł��鐅���ł͓Y�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����s���̏Ǐ�͒��f�s���Ɠ����ގ��Ǐ�@�s���d���Ȃ�@�ׂ��Ȃ�@�|�L�b�g�܂��@�����~�܂�@�R�P����

��(�y)�̏ꍇ�ɂ͗����͑�R�܂܂�Ă���̂Ŕ엿�̕ۏؐ����ɂ����Ă����̊ܗL�ʂ�\�L�������̂�����

�@�m��Ȃ��A���̂��炢�d�v������Ă��Ȃ��B���k�͔|�̗{�t�ł��������Ɋ܂܂��̂ł���قǏd�v�ƍl���Ă��Ȃ�

�@�悤�Ɏv����B���������������g�������̂悤�Ȑ����Ǘ��ɂ����ė����͏d�v�Ȃ̂ŗ������A���ɋz�������

�@���J�j�Y���𐔒l�����������邱�Ƃ͏d�v�ł���B�����͑��ʌ��f�̒��Ԃł��B

�\�C���͗������܂ނ̂œY���͏��Ȃ��Ă����A�S���������݂���̂œS��������܂ł͂������A

�₪�Ďc�����������������f�̔������ɂȂ肦���Ƃ�����������

��ʘ_�Ƃ��ė������f�͍��Ɏ��Ԃ��̂��Ȃ��_���[�W��^����B���͐����ł��Ȃ��Ȃ�B

�����J���E���@�@KCl�̕��q��

�@K�̌��q��39.10+Cl�̌��q��35.45

�@39.10+35.45��74.55

K�̊ܗL��

K�̌��q��39.10��74.55�~100��52.4%

K�Ɏ_�f���������Ȃ��Ƌz���ł��Ȃ��̂Ł@K�~1.2(�W��)�@�������J���E���̉����̊ܗL���ɂȂ�

(39.10�~1.2)��74.55�~100��62.93%(���_�l) K ��63%�ۏؐ���

Cl�̌��q��35.45��74.55�~100��47.55% Cl�ܗL��47.5%�@�@

���͍ŏ��̂���A�����J���E���͔엿�Ƃ��Ĉ����������ŃJ���Ƃ��Đ����엿�Ɏg���܂������A���̓����A�K��

���킩��Ȃ��܂ܓY�����Ă����̂Ɖ����J���̓A�����J�ł͌����Y�Ɏg���Ă�����̂ł��邱�Ƃ�m���Ďg��Ȃ�

�Ȃ�܂��������͉��f�̋������Ƃ��čĎg�p���邱�Ƃɂ��܂������A���̉��f������I�ɋ@�\����̂��͂킩��܂���B

���f�͒n����ɑ�R���݂���̂Œʏ�͉��f�s���ɂ͂Ȃ�Ȃ����������ʼn��f���܂܂Ȃ��ꍻ�̏ꍇ�ɂ͉��f��l�H�I�ɓY�����Ȃ���Ή��f�s���ɂȂ��B���f�̏d�v����F�������L�b�J�P�̓g�}�g�̐��k�͔|����ł���A

��r�I�V�����F�����f�ł���B���܂œy�Ȃ�ǂ��ł����錳�f�Ȃ̂Ŕ_�Ƃ͏d�v�����Ă��Ȃ������B

���̂悤�ȏ����������ł͋����̓[���Ȃ̂��d�v�Ȍ��f�ł���B

�������M�ы��}�j�A�ɂƂ��ĉ��f(�J���L)�͓V�G�������̂ŁA���f�̏d�v���𗝉�����͓̂���A����������

�n��͒n�����𐅓��Ƃ��Ă���̂ŃJ���L�Z�x�͒Ⴂ�A���������_�C���N�g�ɂ��̂܂ܐ����ɂ���Ă����̂�

���̌��ʂ�m��ʊԂɋ��Ă����̂����m��܂���ˁB

���f�ƃJ���L�͓�����?

�����@�ł́w���̏��ł͉��f�ɂ�邱�Ƃ���{�Ƃ���x�ƒ�߂��Ă���A

���̒��ł��A�����������Ŏg�p��F�߂Ă���̂́A

�E�������f�_�i�g���E��

�E�������f�_�J���V�E��

�E�t�����f

�̂R�ł��B

�����ɓ����������̂ɂ͌��f�v�Z���ĉ��w�����𗝉��������������܂��傤?

�������ɂ̓J���L�������Ă��Ȃ�?�B�E�E�E�������f�_�͓����Ă���???

�������ɂ̓J���L�������Ă��Ȃ�?�E�E�E�J���L�͐��m�ɂ͎������f�_�J���V�E���̂��Ƃ������āA

���͎������f�_�i�g���E�����g���Ă���̂ŃJ���L�͓����Ă��Ȃ��Ƃ����悤�ł����������f�_�͓����Ă���B

�������f�_�̏L���͎������f�_���������Ăł��鉖�f�̏L���E�E�E��ʂɌ�����J���L�L???

�������ɂ͔��ʂ̎������f�_�i�g���E�������ł̂��߂ɍ������Ă��ċ��Ɉ��e����^����̂�

���˓����ɓ��Ă邱�Ƃɂ�莟�����f�_���������ĊϏ܋��̎���ɔ�r�I�K�������ɂ��邱�Ƃ��L���s���Ă���B

�A���͑̓��ɑ�R�̉��f��~���邱�Ƃ��ł���̂ʼn��f�ߏ�ɂ���Q�͔������Ȃ��B

���f�͔��ʂł悢�̂œY���ʂ��狛�ɊQ�͂Ȃ��B

���f�̓J��(�����J���E��)�܂��̓A�����j�D��(����)���A���ɋz�����ꂽ��@�z��������Ȃ����f�͉��f�C�I��(Cl-)�Ƃ��Ďc��y��(�ꍻ)���_��������@�@�y��(�ꍻ)PH�������� ������PH��������

�\�C���͉ΎR�D�y�Ȃ̂ʼn��f�͊܂܂�Ă���̂Ŏc�����f�C�I���������_�������₷���A.�엿�Ƃ��Ă̓Y���ʂ͏��Ȃ��悢�Ǝv����B��ʘ_�Ƃ��ĉߓx�̎_�����͐����ɒv���I�ȃ_���[�W��^����B

�Ɏ_�J���E���@KNO3

K���q��39.10+N���q��14.01+O���q��16.00�~3

39.1+14.01+48��101.11

K�ܗL���@�@39.1��101.11�~100��38.6%

(39.1�~1.2) ��101.11�~100��46.4% K�ܗL��46%

N�ܗL���@ 14.01��101.11�~100��13.8%

�����͐����ɐ������Ă���̂Œʏ�̐A���قǒ��f��K�v�Ƃ��Ȃ��A�����Ƃ������ł͋��̉a���璂�f

�����������ƌ����Ă��邩�班�Ȃ��Ă悢�E�E�E�������ʂƈ�v

����P

��ꃊ���_�A�����j�E��

NH4H2PO4 ���q��115.02�@�@�@P59% N11%

���fN�ܗL��

14.01��115.02�~100��12.18�@�@���_�l12.2

����P�ܗL���@������P2O5 �̌`�ԂŐA���͋z������

30.97�~2.29��115�~100��61.67%

�����ȑ�ꃊ���_�A�����j�D���Ȃ烊����61.67%�܂܂�Ă���Ƃ������ƂɂȂ邪

�ۏؐ�����59%�Ȃ炻�̔엿�Ɋ܂܂���ꃊ���_�A�����j�D���̊�����0.95%

�����̊ܗL��61.67�~0.95��58.5�@��59%

���f�̊ܗL��12.2�~0.95��11.59�@��11%�@�ł���

����ƌ����Ă���A�����ł̓����̓Y���[���ł͂��܂������Ȃ��̂Ŏ�̓Y�����K�v�ł���B

�����̉ߏ�͔��ʌ��f�̌��R�ǂ�U������B

�����̃\�C���̓����̋z����p�̂�����̂�����ƕ����Ă���̂ŏ�����Ԃł̓R�P�̔�����}����

�@�����̂ŏ��S�҂ɂ͎g���₷����������Ȃ����A����ɋN�������Q���z�肳���̂�

�@1�N�قǂŃ��Z�b�g�����E�E�E�E?

���fN

�����ȓǎ҂Ȃ炷�łɂ��C�Â��Ǝv���܂����ܗL���v�Z�ɂ����Ċe�������ɒ��f���܂܂�Ă���

���ƂɋC�������Ǝv���܂��B���ꂪ�ܗL���f�ŁA���̍��v��m�邱�Ƃ����f�̓Y���ʂ�

���߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B

�����͐����ɕ������͂̂��߈�ʐA���̂悤�ɒ��f��K�v�Ƃ��܂���B

�����ł͗����̗ʂɒ��ӂ��ׂ��ŗ����s���͒��f�s���Ɨގ��Ǐ�ő�T�̒��f�s���Ǝv���Ă���̂�

�����s���ł���B��ʂ̔엿�ł͓y�ɗ�����������̂ŗ��ӂ��Ă��Ȃ��B

�J��K

�����͎������邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��̂Ŕ_�Ƃ̂悤�ɑ�R�K�v�Ƃ��Ȃ����ʏ퐅�����̓J���̓[��

�Ȃ̂œK�ʓY�����邪�A�ߏ�͊C�V�@�L�@�ɒv���I���ʂ������炷�̂ŗv���ӂ��B

�J���ߏ�̓}�O�l�V�D���̌��R��U��������A�}�O�l�V�E���͍d�x�ɊW����̂ň�ʐA�����

�����ł͏��Ȃ��Y���ʂłȂ���Ȃ�Ȃ�����J���̓Y���ʂɂ͒��ӂ��K�v�ł���B

�z�E�_ B�z�E�f�@�@�@

�{�t�Ǘ��̖{�ɂ�H3BO4�@�̉��w���@���q��62�@B�ܗL��18%

�z�E�f�̓Y���ʂɂ��Ă͒��ׂĂ��邪�A���Ȃ�̍�������A���̈Ⴂ�ɂ��Ă͗����ł��Ă��Ȃ���

���̌����ɂ��Y���ʂ͌o���I�Ɍ��߂Ă���

�z�E�_�@H3BO3�@�@���q�ʁ@61.83�@�@���x99.5% B�ܗL��17.4%

(1.008�~3)+10.81+(16.00�~3)��

3.024+10.81+48��61.834

B�̊ܗL��

10.81��61.83�~100��17.48%

17.48�~0.995��17.39��17.4%

�L���[�g�S�@�@���q�ʁ@421.1�@Fe�ܗL��13%

���w���F�G�`�����W�A�~���l�|�_���S�i�g���E������

���w���@EDTA-FENA�E3H2O(C10H12FeN2NaO8)

�ώ@���L

| 2017/2/27 | �@�@�@���̊ώ@�@�@���炵���@������������ �A�����J���X�v���C�g�������Ė��͂Ȃ��A�A�����J���X�v���C�g�̍������ς��L�т������@�@�т����Ȃ��B����������Ȍő̂�����E�E�E��肪�ψ�łȂ��̂Ŕ��f�ɖ��� �B �A�����J���X�v���C�g�̗L�p���E�E�E���̊ώ@�ɂ����Ă����@�@�ɐB�͂������̂ʼnߏ�엿�̉���ɍœK �@�@�@�C�V�̐H�Q��h����� �l�����錴���@�H�Q�E�E�E�ȑO�ɂ������ā@���ʂ��Ă��܂��̂łقƂ�ǂ������@�R�P�̔����Ȃ��@�� ��Ԃł��炢�ő̂����߂ĊC�V�������� �ȑO�̑�@�u�����ėl�q�������琳��ɔɐB�����̂Ł@�H�Q�ƒf��@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�����͂��̌o������u���ώ@���@�@���ꐅ�����ŐA�����u�� �������ߏ�E�E�E���̊��ρ@�@�S�̌��R��U�������\���@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@P�̌��ʁ@�ȑO�̐���l�ɖ߂��E�E�E�ώ@���E�E�E�߂�2/28 �S�̕s���E�E�E�@�с@���̈琬�s�� ���f�̉ߏ�E�E�E���̔����s�ǁ@�@��@�Y�����f���[���E�E�E�ώ@���E�E�E�߂�2/28 �����̕s���E�E�E���̍d���@���ρE�E�E�E���݂̔Z�x�Ł@���Ȃ��Ɣ��f |

| 2017/2/28 | ���f�[���P��@���ɖ߂��@�u�������X�v���C�g�ɔ����@�@���S�ɖ߂� ���S�ɖ߂������̉t���Y���@ ��̊ώ@�E�E�E�E�@�@�@���F���悢 |

| 2017/3/1 | �@�@���̊ώ@�@���ɂ悢�@���F���悢 �A�����J���X�E�H�[�^�v���C�g�̍��̐���s�ǂ̌����͓S��������Ȃ��A�Ȃ��Ȃ痰���͈ȑO��葽���Y�������悤�ɂȂ����킯�ŗ����̉ߑ��͓S�s����U�����邩��A�@���������Ȃ�����I���͂��܂܂ł̌o�߂��l����Ɠ���ł͂Ȃ��@�S�̒ǔ삪�œK�Ǝv���� �������@�����̉ߏ�����肦�Ȃ��b���ł͂Ȃ��@���[�^���n�C�O���̐V�s���F���Ɍ������Ǝv���������Ȃ������킯�ł��Ȃ����� �엿�̗�����ɂ̓^�C�����O������Ǝv���̂ŗv�ώ@���������Ǝv�� �O���@���b�g���[�t�o�R�o�̐V��Ɂ@�Ȃ���@�s����������ꂽ�̂́@�S�s���Ȃ琄���ƈ�v �S�̕s���Ǐ�E�E�E�E���̐L�т��s�ǂɂȂ�@�@�ړ����ɂ����̂ŎႢ�t�ɕ\��₷�� �ǔ�E�E�E���݂̓Y���ʁ~5�`10%���x�Ǝv����? �@�@�@�S�̉ߏ�͓��@�}���K���@�����̌��R��U������̂Œ��� �����I�Ɉ����Ƃ���͂Ȃ��@�ق�̈ꕔ�̂ݕs���E�E�E�E���_�@�@�l�q�� |

| 2017/3/4 | ���ʌ��f�������Ɍv�Z���v�ʓY�������Ƃ���@����I�ɗǂ���ԂɂȂ����B ���b�g���[�t�o�R�o�@�j�h�����[�t�@�@���̑����q�悵 �A�����J���X�v���C�g�̌������H�Q�ƃ��b�g���[�t�o�R�o�����̃o�����X�Ȃ̂ł��̉e���Ǝv���� �A�����J���X�v���C�g�͔��߂̔엿���D�ނ��� |

| 2017/3/6 | ���̊��z�@�����̌��ʂȂ̂����f�̌��ʂȂ̂�����Ȃ��������J���� �ǔ��10cc ���b�g���[�t�o�R�o�@��h�����[�t�@�Ƃ��ǔ삵�����̗����̒��͂��Ȃ�������Ԃ��悢 �����̃K���X�ӂ�����������K���X�����ꂽ�B �ȑO�߂��̃K���X�������30�Z���`�����p�̃K���X����Ă�������Ƃ��ɂ͖@�O�Ǝv������z �𐿋����ꂽ�̂ŁA�ǂ��Œ��B�����炢���̂��l�������A�ȑO�W���t���z���_�V�c�X�ŃK���X�� �����悤�ȋC�������̂Ńy�b�g�R�[�i�[�֍s���Ă݂��B�K��60�Z���`�p�̃K���X�������čw��420�~ �_�����œX���ɃK���X����Ȃ����������Ƃ���A���H�T�[�r�X�ŁA�Ă���Ƃ������ƂŁA �T�[�r�X�u�[�X�ցB�@�K���X��̓��ӂȓX�����x�e�ł��Ȃ��̂Œ����Ƃ����邩�킩��Ȃ��� ����ꂽ���v���Ȃ�Ȃ�Ƃ��Ȃ�ł��傤��1���Ԃ܂��Œu���Ă����B �����ɂ̓K���X������X�܂̂ق��ɂ̓K���X����ꂪ�Ȃ��̂ŃK���X�͖����Ǝv���Ă��܂����� ���b�L�[�ł����B1���Ԍ�J�b�g�ς݂ʼn��H��350�~�Ŋ�]�Ƃ���̃T�C�Y�ɂȂ�A������܂����B ���̐�����120�����Ȃ̂ŃK���X�T�C�Y�̓I���W�i���T�C�Y�Ȃ̂ŃJ�b�g���Ĕ��������Ȃ��Ɠ���܂��� |

| 2017/3/9 | ����������ɂ킯�̂킩��Ȃ��������W���t���z���_�Ŕ����āA���ꂪ�d�������܂ܐ����Ă���̂� ����ł���̂��킩��Ȃ��̂Ɍ͂�Ȃ��܂܌��݂Ɏ��邪�V�肪�ώ@�ł��� �e���v���v�����g�̗t�̑傫���@�F�@�ȑO�̂悤�ɖ߂�@���t����͂�オ��Ȃ� �O�����[�^���n�C�O����1�{�̂݃V���[�g�̈ޏk�����������{�����P�@�ǂꂾ�������킩��Ȃ��ق� ���b�g�J�{���o�̐Ԗ������Ȃ��Ȃ����E�E�E���b�g���[�t�o�R�o�d�l�������@�ƌ������ �A�����J���E�H�[�^�X�v���C�g�͗ǂ��Ȃ��Ă��Ă���A�H�Q�����z������ |

| 20173/13 | ���b�g���[�t�o�R�o�̃V���[�g�Ɉޏk��������A�����s�ǂ̊��ɏW�����Ă���B ���f�s���̏Ǐ�Ǝv���E�E�E�E? ����(������) �V���[�g�Ɉُ킪������͓̂]�����ɂ����f���قƂ�ǂȂ̂ɁA���f�͓]�����₷���f�Ȃ̂� �V���[�g�Ɉُ킪��������A�ώ@����Ɛ����s�ǂ̊��ɂ݂���A�����͗t�ƍ�����{���� �z���グ��킯�ŁA���������s�ǂƂ������Ƃ͂��̊����{�����z���Ȃ��_���[�W�������Ă��� �̂������ŁA���f���̂��̂̕s���ł͂Ȃ��Ɛ����ł���B �L�s�͉����Ƀ_���[�W������Ƃ��ɓr�����甭�����A���̔�������艺�ŃJ�b�g���ĐA���ւ��� �������̌�̐������悢�̂͂����m�̒ʂ�A�܂艺���̌s�Ƀ_�[���[�W������Ƃ������Ƃł��B ����̃��b�g���[�t�o�R�o�̃V���[�g�ُ̈�͉��f�s���������ł͂Ȃ��ƌ��_�B �����݂�e���v���v�����g�̗t�����܂łň�Ԃ��������A�������B�@���݊�������܂��ˁB �ׂɒ��f�@�����@�J���𑝂₵���킯�ł͂Ȃ��A�l�������̂͗����Ɖ��f�@�����B ���Ƃ̓A�}�]�������i�[���o��Ί����Ȃ̂ł��������i�[�ɉe���^����̂̓����ł��� �R�P���o�������Ȃ��C�����Ƃ̊����Œǔ�ɂ͂܂����ݐ�Ȃ��B �������@�ȑO�ƈႤ�̂͗����Ɖ��f���������q�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂�����K�ʒǔ삵�Ă����� �Ȃ��̂���?�E�E�E�E����̊ώ@�𑱂��Ă��猈�f�@�@�^�C�����O���l���@�v�Ē� |

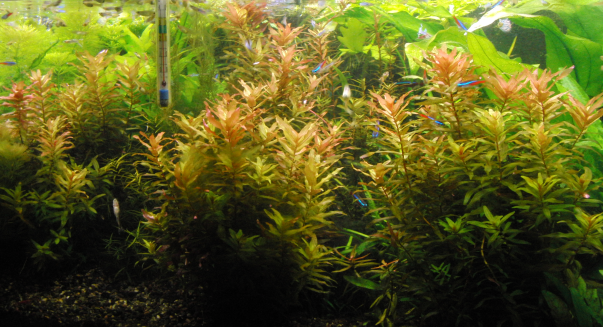

| 2017/5/24 | �p�\�R���̃g���u���Ńo�b�N�A�b�v�f�[�^������ �Čv�Z�͌����ɍČv�Z�����Ƃ���V���Ȕ������� �Ȃɂ��K�����邩�ق�Ƃ��ɂ킩��Ȃ��ł��ˁB ���b�g���[�t�o�R�o�@�@���X�̃V�b�|�@�@���b�g�J�{���o�@�琬���@���Ȃ萬�����Ă����B |

| 2017/7/22 |

���N�͏����@�����Ő��������R�P�����@����ȑO�ɒ��f�ƃ��������炵���̂����Ȃ�e�����đ��̂̎�̉��Ə����ɂ��Ɖu�͂̒ቺ�ɂ��R�P�����A�}篃��}�g�k�}�G�r50�C���� ���}�g�k�}�G�r�B�ɃV���b�v�֍s�������A��͂荂���̉e�����@����ȍ��E�����ɕt�� ���Ă����B���̓X�Ō���̂͏��߂Ă��A�v���V���c�v�ł��Ή�������Ă��Ȃ� (1)���f�ƃ��������炷���Ƃ��R�P�̔�����}����Ƃ����l�����͊Ԉ���Ă���A ( �ŏ����̌����ɂ�葼�̌��f���z���ł��Ȃ��Ȃ葐�̂��ɒ[�Ɏ��R�P��������Ȃ��Ȃ�B) (2)���������Ȃ��ƃ����i�[���o�ɂ����Ƃ����̂��Ԉ���Ă���A (3)�ߏ�ȃ����Z�x�ɂ����ꍇ�A���̕��V�������a���ɂ��A (5)�����s���͓��ɗL�s�ȊO�̑��Ɍ����ɉe������������n�����n�߂�A���Ԍo�߂ƂƂ��ɗL�s �@�@�ɂ��e�����o�ā@�C�������Ƃ��ɂ̓R�P���t�����Ă����B |

| 2017/7/23 | ���N�͏����@�������ێ�����̂���ρ@����u��������ғ������Ă��� |

| 2017/7/25 | ����u�̃p�C�v���琅�R�ꔭ���@�@���r�p�C�v�̐ڒ��s�ǂƔr�����̎����Ȃ����܂��Ă������߈������������̂������@�@�ڒ��܂��Â������̂����� |

| 2017/7/26 �B�e ���b�g���[�t �o�R�o |

|

| 2017/10 ���E�̃y�[�W�ɂ��L�� |

2017/10 �}�����q�����ׂđ�����̂͑f�l�ɂ͌o�ϓI������������A���̏����̒��ō��E���Ǘ�����̂͂₳�����Ȃ��B �Ƃ��ɉď�̍���������ł���l�͂������A�ʏ퍂���̉e���ŏH�͍��E�̑ގ��ɕ��� ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����ōŋߔ����������@�ɂ��ċL�q���܂��B �ؐ|�ɂ��R�P�̑ގ����@�͎������{�ŏ��߂Ē�Ă����͈�ʓI�Ǝv���܂����A ���_�����薜�\�ł͂Ȃ������B ���̌��_������������@ �]���s���|�C���g���ˊ�@�Ƃ���Ă��܂������ؐ|�̂����������̑��̃_���[�W�͂��Ȃ�̂��̂ŁA ���ڕM�œh��A�Ђ�����@�����̃_���[�W���傫���^�܂����̂Ƃ��낪����܂������B �n���ؐ|(�|�|)�ɃR�P�̒��������{�̂�1�`3�b���x�Ђ��Đ����ɖ߂����@�ٔ������܂����B ���Ȃ�ア���ł��R�P�����ގ������{�̂̈ێ��ɐ������܂����B �@�@ |

| 2017/11/28 201B�V19X |

|

Co2���y�����ɂ���

�ŋ߁@���L�̕��@���������y�ɍœK���Ƃ������Ƃ��������B

1500cc�y�b�g�{�g��

���V�@2��

����300��

��300cc

�C�[�X�g��2��

�ł������������V�|�n��1.5���b�g���e���8�����x�̂ʂ�ܓ������āA�C�[�X�g��2���ٓ���ăL���b�v������

���V���d��������_�炩������ق��������Ɉ��肷��Ƃ��������@1�����Ő�����+1�����ێ�

�@�@�@�@�@�@�@�@���V�͕�����Ԃœ�ɓ����(�R�c)

|

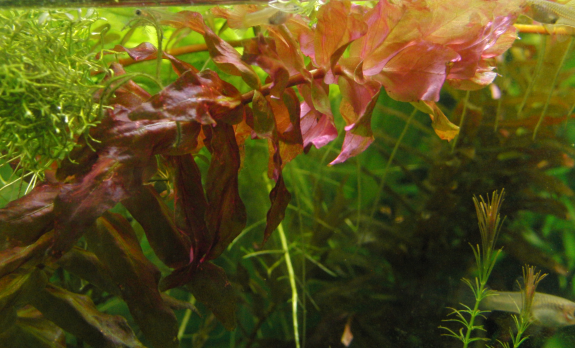

���̎ʐ^��2017/3/12�ɎB�e�����e���v���v�����g�ł��B ���̂������̓��J���Ȃ��������Ȃ��n���Q�������v�̂݁B �C�V�̂݁A�a���͖����A�엿�Y���̓[���B �ȏ�̏����ň���Ă��܂��A���܂�����ΉԂ��炫�܂��A�C���̏㏸�ɂƂ��Ȃ� �₪�� �͂�܂������������͐����c��܂��B ���܂܂Ő��������w����Ƃ������������˂���Ă��܂��������ɁA���̐����� �悤�ɔ엿�A���Y���ł������͈�̂�����悯���ɓ�B�킩��Ȃ��B ���x�ȕ��͂ɂ�����Γ��������̂ł��悤���A�킩��Ȃ��B �킩��Ȃ�����엿�����w����͓̂���B �Y���엿�[���Ȃ̂ɕs���̒���ȂǂȂ��A�s�v�c? |

2018�N

2018/3/10

�ŐV�̉Ȋw�̉𖾂Ō������ɂ́@�}���K���@�J���V�E���@�_�f�@���䂪������������قȍ\��������

���Ƃ������B�E�E�E�m�[�x���܋��̔���

���̎����ł��}���K�����z���100�{���x�K�v���Ƃ������Ƃ��ŋ߁A��������������B

�t�ɍl����Ƒ��̔��ʌ��f�����������Ƃ������ƂɂȂ�A�V�����z���ł͍��܂ł̉ۑ肪�قډ��������B

�V�����z���o�����X�ɂ��A���܂ł̔z�����f�^�����Ƃ������ƂɂȂ����̂ŁA�ꂩ��Ď��s���ł���B

2018/3/23

�V�����z���o�����X�ł̈��S�Z�x��˂��~�߂��B���q�͔��ɂ悢�B

�n����@�Ɉ�H�v���K�v���B

�J���V�E���̓����_�@���_�ƍ�������ƒ��a����̂Ł@������

���f�̍����̂Ƃ��Y�_�J���E���̓A���J�����Ȃ̂�PH�����Ɏg����@������

�����̔Z�x�ɂ��ā@������

�������

40�N�قǐ����Ǘ����Ă������ŋ�120���������ɖ���������o�����A

120�Z���`�����Ŗ����͏��߂āB

�O������ߑ��u�Ɍ��������邩�ȂƎv���|�����������A��������Ȃ��B

���������Ȃ����^�[���������@���w�������Ƃ���A�ŏ��̓��͌��ʂ�����Ǝv�������ŋ߂͌��ʂȂ�

���[�^�[�ɖ�����������]�͂��キ�Ȃ�̂��������ȂƎv���đ|�����������\�͕s���Ō��ʂȂ��B

���\�N�������̖�肪�Ȃ��@�Ȃ����Ȃ̂�?

�ǂ����ɊǗ��̎蔲�����Ȃ��̂��ǂ��l������

��Ԃ̃G�A���[�V�����p�̃G�A�X�g�[�����l�܂��Ă��ā@�\���ȃG�A���[�V�������Ȃ���Ă��Ȃ����ƂɋC����

���������V�������̂Ɍ���

���̒��@�������̂����Ɩ����͂Ȃ�

�����̓G�A���[�V�����̃G�A���@�͂����鎞�ɖ����̌��������𐅒��Ɏ�荞�݁A�O������ߑ��u��

�����������邱�Ƃ炵���B

�����ɍ������狭�߂̃G�A���[�V������邾���ғ�����(���������̏ꍇ)��Ζ��Ȃ������ł��܂��B

�Ǘ��̎蔲���͗ǂ��Ȃ��@�@���ȁB

����@�G�A�[�X�g�[���̑|���̂��߃r���ɕY���܂����Ē������u���|������̂ł����R����̂�

�����Ƃ���ŕۊǂ��Ă���̂ł����A������炩�Ԃ��Ă��܂��Ă�������Ă��Ă��܂��܂����A

�ڂɓ���Ȃ��Ă悩�����B�@�肪���ׂ����B

2018/4/3�@�G�A�[���[�C�V���������ʼn����ł���Ǝv�������A�Ȃ��Ȃ��Ƃ�₪���낳�Ȃ��A

���[�^�[�����������K�v���B

�ȑO�́A����Ȃ��ƂȂ������̂ɁA���������ăO�b�s�[���H�ׂĂ����̂�������Ȃ��A

������H�ׂ鋛�Ƃ��ă����[���L���ł����@�O�b�s�[����ʂɋ���@���̖�ڂ��Ă����̂���?

���͖{�����ɂ͈�C���O�b�s�[�͓����Ă��܂���B

�A�t���J�������v�A�C�ƊC�V�̒t������邽�߃O�b�s�[�ɂ͈��ނ��Ă��炢�܂����B

����ɃN�K�b�s�[���@�����₲����j���̂ɑς����Ȃ��Ȃ����B

2018/10/14 �@�����ɂ��Ă͖������ɂ͎����Ă͂��Ȃ����@�엿�o�����X���ȑO�̂��̂ɖ߂���

�@�l�q���݂Ă��邪�����͂Ȃ��B

2019/8/29

�O�b�s�[�̃I�X�������������̂ő�ʂɓ������Ė������̋@�B���~�߂Ċώ@�����Ƃ���

�������o�Ȃ��Ȃ�܂����B�@�O�b�s�[�����������ׂ��悤�ł��B

2018/4/7�@�B�e�@�엿�����@

�엿�Ƃ������͔̂z���o�����X���悯��ΐA�������N�ɂ��ăR�P���t���Ȃ����̂ł��A�P�Ɣ엿��lj�����̂�

�ʏ�͊Q�����Ń����b�g�͂���܂���A

�엿���f�͂��݂��̑��݊W�ɉe������̂ŁA�����Ă��Q�@���Ȃ��Ă��Q����������B

P�@0.03�E�EP�̌��R�ǂ͗t�Ɍ��Ȃ��Ȃ�×ΐF�ɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@P�̓Y����K�v�Ƃ��Ȃ������́@���������K���Ǘ��ł��Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŃR�P�̃R���g���[���͂ł��Ȃ��B

Cu 0.00023�@�@�ŏ��P�ʌ��f

Ca 0.053�@�@�@�ő��P�ʌ��f�@���������f�E�E�E��������Ca+Mn+O �̂䂪�֎q�����Ő�������@�d�x�ɊW

N �@�@�@�@�@�@�ܗL���f�̂݁E�E�E���@���ނ��Ȃ��ܗL���f�@�����͒��f�����܂�K�v�Ƃ��Ȃ��@���f�엿�Ƃ��ēY�����Ȃ�

S �@�@�@�@�@�@�d�v���f�E�E�E�����s���͒��f�s���Ɠ��Ǐ�@���������ł͓��ɕs������̂ŏd�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���A�o�����X�悢�엿�̂Ƃ����@��ʏ�͏\���Ɋ܂܂��̂ňӎ�����K�v�͂Ȃ��B

Mn �@�@�@�@�@ ���������f�E�E�E�}���K���̗ʂ͌������ɂƂ��čŏd�v���f�@�}���K���̗ʂ����܂�ΑS�̂����܂�

Mg �@�@�@�@�@ �}�O�l�V�D���͍d�x�ɊW�@�@�����̋������ɂȂ�̂ŏd�v

�@�@�@�@�@�@�@Ca Mg�͓K�ʂ͕K�v������ʓI�A���엿�̂悤�ȗʂ͕K�v�Ƃ��Ȃ��A��d�x���D�ޓ�����ɂ͊Q�ɂȂ�

B

Zn

Mo

K�@�@�@�@�@�@K �y��Mn�͐����ɉe������̂œY���ʂɂ͍ő���̒��ӂ��K�v�@�@�C�V�@�L�@���痎����

�@�@�@�@�@�@�@K�����P�ƂœY������l������悤�ł����엿�Ƃ͑S�̂̃o�����X�Ȃ̂ő����Ă��Q�@���Ȃ��Ă��Q

Fe�@�@�@�@�@ �K���ʂ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��@�@Fe�����P�ƂœY������l������悤�ł����S�̂�c�����Ă���l�ӊO�͊Q

Cl�@�@�@�@�@���݂͔엿���f�Ƃ��ĉ����Ă��܂���B�ۑ��@�@�V��̐����Ɋ֗^

�@�@�@�@�@�@���f���t�̔엿�ɍ����������Ɉ���I�ɂ����Ɏc������̂����������i�����͎����Ă��Ȃ��̂ŁA���ꂪ

�@�@�@�@�@�@�@�L���Ȃ̂�����Ȃ��A�K���A���̊����엿�͂��̖��(�V��̐���)���Ȃ��̂�Cl�͉����Ă��܂���B

���b�g�J�{���o

���X�m�V�b�{

���b�g���[�t�o�R�o

2018/6/6 �엿�̊����P��@�@����B

2018/6/9

�엿�Z�x�ƊC�V�@�L�̎����֘A�t���Ă����̂Ł@�����ɖ����ł��Ȃ����ߔ엿�̊����ɂƂ܂ǂ�����������

���z��ς��āA���X�m�V�b�|�������Ȃ̂���������Γ�@�_���ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��A���ꂪ�����ŊC�V

�L�����ł���ƍl����Δ엿�͖��Ȃ��ƍl������B

���܂ł̉ߒ����l������̔엿���Z�x�I�o�����X�I�ɍł������̂Ŕ엿�̉e���͍l���ɂ����B

�엿�ȊO�̐������C�V�@�L�@�ɉe���^���Ă���Ǝv����B

2018/9/30

�엿����ɂ�������2018/6/6����͖ʓ|�Ȃ̂Ŏs�̂̐��k�͔|�̔엿���A�����W���č����������

���̈��Ղȍl�������Ԉ���Ă��܂����B������HP��������Ƃ���ʼn��Ƃ��Ȃ��Ă���悤��HP���݂�����

�̂ŁA���ۂɑ̌����Ȃ���A�{���ɉ\�Ȃ̂�����Ȃ������@�Ŏ������������s�ł������B

�����̂��邱�Ƃ͎������Ȃ���C�����܂Ȃ��A���s�͐����ł�����A������Ȃ����Ƃ���������B

�����ňȑO�̏����ɖ߂��č��ɂȂ邪�A�����Ɏ����̏��������������������Ă���B

2018/6/9�̕��͂ɂ��č��ǂ�Ł@�Ԉ���Ă���B

�엿�o�����X�̈����엿���g���Ă���Ƒ��̐����Ɉٕς��ł�A���ꂪ�����ɂ��e����^����ƍl����

�����X�b�L������B

�����̂��߂ɂ��엿�o�����X�͏d�v�ł���B

���̕��͂������Ȃ���A���Ȃ�v�l���x���ŗ�? �Ǝv���Ă��܂�(��)

�엿�̌����œ���͍̂���̂悤�Ɏs�̕i�̃A�����W�œY�����Ă������A���̌��ʂ��ł�̂�

���N�͂����邱�ƁA���s�Ɗ�����̂͂��Ȃ舫���Ȃ��Ă���B

������Đ�������̂ɂ͂܂����Ԃ������邱��

�K���@�ȑO�̔엿�̊����x�����������̂ł�����ɐ芷���ēY�����Ă���

�Y�����ɂ͕s�������@���܂܂ł�M���čĐ�����̂�҂�

2018/9/30

�O�̋C�������Ȃ��獡�N��O�ŔɐB�������C�V�������̐����ɕی삵�Ă��܂��B

�{���͑䕗���ʂ肻���Ȃ̂ŋx�݁B

���O�Ǝ����̉��x�������Ȃ肠��̂Ŏ��Ԃ������Ă������ƕی삵�܂��B

���O�œ~�z���\�ł��������Ɉړ������ق�������@���ׂĂ�ی삷��͕̂s�\�Ȃ̂�

�c�����C�V�͕X�̉��ł��t��҂��܂��B

���O�̊C�V�͉����Ȃ��@�J���͎��R�̂܂܁@��߂��������Ȃ��@�����A�@�ŔɐB���܂��B

�C�V�̎�ށ@�@�ɉΊC�V

�a���̓��_�J�̂���

�ɐB�����ɂ̓{�E�t����Ń��_�J2�C�����܂��B

�����̐����������O���[���E�H�[�^�ɂȂ��ĉ��x�|�����Ă��ɂȂĂ��܂�

���̐����ł͐������炽�Ȃ�

���̐����͐A�ؔ����������̂��ė��p�������́@�@�ʏ�͐e���_�J��p�̐����ɂ��Ă���

�e�����ɂ͑�鍻������Ă���

����HP�������Ƃ���ԋʓy�̑嗱������Ɨǂ��Ə����Ă������̂Ńe�X�g���Ă݂�B

2019/8/29

��~�߂����Đԋʓy�̉��͓����ɂȂ�܂����B�@�ԋʓy�ŃO���[���E�H�[�^�[�͏��ł��܂��B

2022�N�@�l�@

�������ɂ��ā@�l�@

�|�������Ȃ����������̂��Ȃ�ł���

�������͂����ق����悢�B�@�K�Ȕ엿�o�����X�̔엿��Y�������Ƃ���Ɓ@�|�������Ȃ�

�����ł͎_�������܂��B�@�_�������������ł̓����u�f�����z���ł��Ȃ��Ȃ�@�엿�o�����X

������Ă��܂��@����ɐ����������ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

���̌��ۂɂ��ā@�C���t�����̂́@�엿�̐���ߒ��Ń����u�f���̗ʂ𑽂�����Ă��܂���

���Ƃ���@���܂ł̐����̐��������܂������Ȃ����Ƃ̌����Ɂ@�����u�f�����W���Ă��邱�Ƃ�

�C���t���@�����u�f���̓����ɂɂ��Ē��ׂ���@�_��������ƃ����u�f���𐅑��͋z���ł�

�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ������Ƃ��đ̊��ł��܂����B

�K���@�����u�f���̉ߏ蓊�^�Ɋւ���e���ɂ��Ă͊m���߂��Ă��܂���(���̒m���͈̔�)

�����u�f�����s������Ɨt���˂����@�����_���Ƃ܂�@�t�����������Ȃ�Ȃ��@�����Ȃ�

�e�����ł܂��B�@��Ƃ��Ắ@���������_������h�����Ƃ��x�X�g�ł��B

�����������Ȃ��Ɓ@�������ɒ��f���~�ς���@���f�ߏ�͐����̌s�̍d���𑣐i���@����

�ɐ����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

���a�L�@�j�̍X�N���@�@�@�g�b�vHome�@�@�@�X�V�ʔ̑����ē��@�@�����N�@�@�@���₵�W(1)�@�@�y�b�g�g�b�v��