|

黒髭状藻対策 2013/10/2

コケの問題で一番やっかいなのは黒髭状藻です、他のコケは誰でも簡単に対処できるので重点的に黒髭状藻について記述します。

今年の夏は異常な高温で水草が弱ってコケが発生しました。そこで 私の取った対処法を記述します。

黒髭状藻の発生の原因についてはホームページの情報から今年は発生件数が多いということで私も高温が原因

だろうと推定しました、さらにKOTOBUKI SV9000に変えてから一抹の不安を感じていたので、この際、メーカー

指定とは逆の ろ過材配置と ろ過材変更を決断いたしました。

何十年ぶりの異変を高温だけが原因とは私の場合無理があるので、ろ過機の見直しを決断したしだいです。

2015/7/2 現時点では外部式ろ過機は他のメーカー製品ほ使用。

2015/4/28 見解 黒髭状藻の発生原因は高温による水草の抵抗力不足(弱り)と生物の不活性化が原因と判断。

通常は餌さのやりすぎが主な原因。

2015/7/2記述 コケの問題は水草が不健康だからで健康な水草にはコケはつきません。これが本質です。

水草以外に付くのは富栄養化が原因で単純に餌さのくれ過ぎと掃除のしなさすぎ。

黒髭状藻はろ過の排水口に出やすいですが、木酢で処理して海老に食わせる、海老水槽では海老に餌さの

くれ過ぎがなければ発生しません。海老との混泳水槽のとき魚が食べきる餌さをあげていれば海老は

コケを餌さにしてコケの発生を抑制してくれるのでコケは発生しない。水草が不健康な場合にはそちらが

餌さになってしまうので海老はコケを食わなくても満腹になるのでコケは発生する。

だから高温時には草が不健康に海老も不健康になるのでコケが発生する。

対策日・・・彼岸を過ぎてから 2013/10/2時点で室内の水槽温度は29度、これでは水草が元気になれない。

黒髭状藻の発生原因

原因は多種にわたると思いますが一般的に

(1)水槽の汚れ 富栄養化と海老がいないことがキッカケにはなります。

常時いる海老がいなくなるときの原因は高温時と汚れなど(魚の捕食)で海老がいないときに発生しやすい。

例えば ヤマトヌマエビが黒髭藻をどのくらい食べるかと言われると限りなくゼロに近いと思うが

他のコケを食べてコケの無い水槽では黒髭状藻の発生頻度が少ないという経験(コケの付かない水草は元気

に育つので黒髭状藻がつきにくくなる)から思うのです。

ヤマトヌマエビは糸状藻やその他(黒髭状藻を含む)多くのコケに有効

一番効果的な海老はミナミヌマエビです。

海老も高温に弱いので海老での対応も難しくなるのが地球温暖化を原因とする昨今てすね。

(2)ろ過器の原因・・・ろ過能力の不足は発生原因として初心者には多いと思います。有用細菌の絶対量の不足も原因になる。

長い経験者でも高温時にろ過機内環境が激変することがあります、そのときには一から見直すことで解決策が

みつかる場合もあります。

2015/2/28 直接的原因にはなりえない・・・ろ過はあまり関係ないと言い切りたいが条件によるので・・・?

(3)水草の異常・・・肥料バランス 高水温は水草の抵抗力を下げます。

(4)生物兵器の減少・・・高水温に海老は弱い・動きもにぶくなる。

海老は足があるので脱走します、環境に不都合が有っても脱走します、帰巣本能でも脱走しますので

海老を常に補充しないとなりません。

(5)水草の量が足らない・・・大量の水草は余分な肥料を吸収するので、水草の量はコケを発生させないための

コツになります。

2015/5/28 見解 肥料過多・不足・バランス は水草に影響するのでコケがつく原因になる

が黒髭状藻は肥料過多では確実に発生します。 器具と水草ではつく条件がことなるので・・・・。

2015/7/2 アメリカンスプライトのような簡単に繁殖して成長の早い草を使うと効果的です。

ただしアメリカンスプライトは一定の大きさに成長すると自然に枯れて子株を大量に作りますので

枯れるのは自然現象とご理解してください。一気に水面を覆ってしまうのでこまめに捨てましょう。

(6)コケ類はやはり外から侵入することから発生しますが、防ぐのは限りなく不可能です、魚・水草の補充をおこなわなければ

侵入経路は絶たれますが、現実的ではない。黒髭状藻の侵入経路が不明なので防ぐのは困難。

(7)高温・・・余裕のある人は水槽用冷凍機を買えば問題は簡単に解決できます。

(8)肥料バランスの悪い肥料の添加

肥料バランスの良い肥料とは・・・現状では市販品では難しいと考えています。

現時点での試験結果 窒素 1(含有窒素) リン 1 カリ 2 Mg=K/10 Ca Mo Fe Mn Cu Si S Zn B

(9)餌さのやりすぎ・・・一般的にはもっとも多い原因 餌さは水槽に落として底に付くまでに食べきる量で3から5秒以内

程度でコリドラスが餌さ不足で水面まで餌さを探すぐらいがいい。

だからコリドラスは1匹でそれ以上は栄養失調で死にます。

(10)光量不足・・・・一般的にはもっとも多い原因 最近はLED証明を使う方も多く、現状では通常のLEDでは光量も不足、

光の質も最悪と推定できますし、高い(値段も高い、のせる位置も高い)から載せる本数も少ないので

でコケの付かないわけがない。

通常の60㎝水槽で3波長形20Wを最低でも2本 できれば3~4本は最低の必要本数。

(11)水草の選択まちがい・・・・一般的にはもっとも多い原因 成長の遅い草を植えている、アヌビスナナ ミクロソリゥム

黒髭状藻には最適な草で、基本のわかっていない人には無理。

黒髭状藻対策には成長の早い草を選ぶべきです。

アヌビスナナを枯らす人はかなりダメな人ですから、誰でも育成できるとベット屋さんは勧めますが

成長が遅いのでコケは付きやすい、葉脈が見えるのは肥料不足です。

ミクロソリゥムは陰性で光が弱くても育成できるのでベット屋さんは勧めますが成長が遅いので

コケがつきやすい、健康なミクロソリゥムはかなり葉がおおくきなります。小さいのは肥料不足です。

草は肥料不足=不健康=コケつく

草は健康な時は自分にコケがつかないようにする物質を飛散させてコケを寄せ付けません。

またこの物質は同族のみに無害なので他の草を不健康にして枯らす力がありますので適度に

勢いのある草は間引かないとなりません。

2015/4/28 見解 黒髭状藻の発生原因は特殊な場合は除いて、餌さのくれ過ぎが99%原因

海老繁殖水槽のろ過なし、保温なしの水槽にコケの付いている水草を投入するとコケは完全に食べつくされる

ことから。

ミナミヌマエビ・チェリー・極火 でも同じ結果ですが感想ではミナミが一番優秀

(12)掃除のしすぎでろ過細菌の不足・・・一般的にはもっとも多い原因 砂をかき混ぜたときの汚れをゴミと考えるのか

ろ過細菌の固まりと考えるのかの、それが重要。

ろ過器の見直し・・・ろ過材の配置順及びろ過材を見直しました。

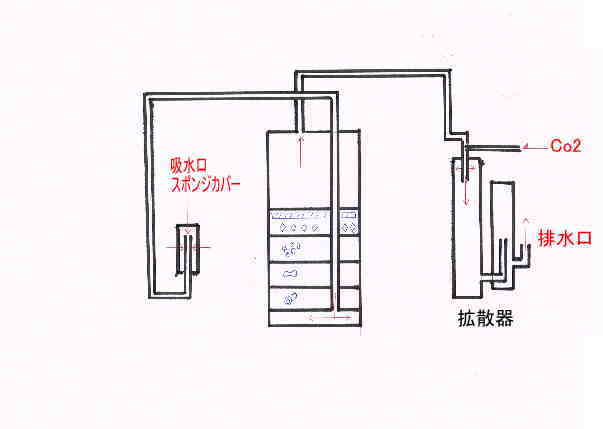

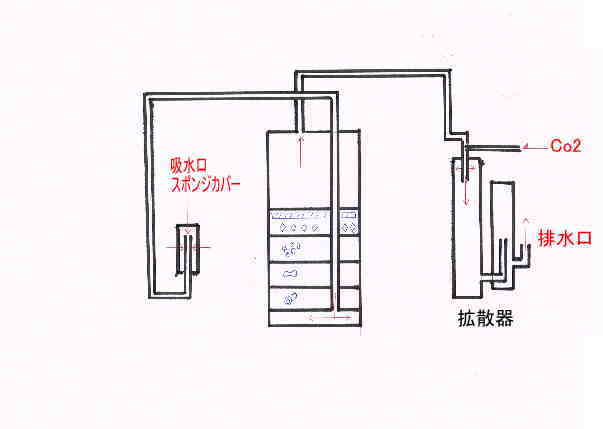

2015/5/28 現在 ろ過システム変更 拡散器も改良 通常はメーカーの指示に従うのが正しい。

2015/7/2現在 スポンジカバーはなし 通常のストレナーで稼動中、ろ過機も変えました。

拡散器も改良版を使用中。 |

水流下から上へ流れる外部式ろ過器

下から リング多孔質ろ過材→ 扁平多孔質ろ過材→ 表面ザラザラろ過材→ スポンジろ過材

吸い込み口の改良・・・ストレーナーを上に向けて スポンジストレーナーカバー を取り付ける。

(目的は稚海老の吸い込み防止のためとスポンジの掃除を容易にするために上にストレーナーを向けました)

スポンジストレーナーカバーの難点はコマメに掃除しないと外部ろ過器にとつて不都合なものになってしまう

ということなので、掃除しやすくするために上に簡単に抜けるようにストレーナーの向きを上向きに改良した。

ろ過器が正常にろ過能力を発揮しているかの判断基準・・・輝く水になればOK

輝く水を維持すればコケも自然に消える(コケ対策をして)とおもいますが、この時点でろ過能力に問題あり

の対策は底面に水中ポンプをつけて24時間ろ過を補強するしか手がない。それか一ランク上のろ過機に

換える。

今年の暑さはろ過細菌にも変調を与えたと思えるぐらい暑かったので来年は水中ポンプの装備も必要かも??

フライングフォックス の購入・・・夏前に水槽から飛び出てそのままにしていたらコケの発生です。

発生したコケを食べつくすことは無理でも、発生の抑制効果は長年の経験からあると思いますので投入。

唯一黒髭状藻を食べる魚と言われていますが他の魚がまずいと思うコケを積極的には食べてくれません。

各種貝の投入・・・食性が種類により違うと思うので いろいろの種類をいれたほうがよい。

イガカノコガイ(サザエ石巻貝)が黒髭状藻には有効らしい・・・今回手に入らなかった。

カバノクチが丈夫でいい。安いのは石巻貝だか弱いのが欠点。

ヤマトヌマエビの投入60匹・・・彼岸過ぎてもペット屋さんに行ける日が暑かったのでクラーボックスに保冷材を新聞紙で

巻いて、暑さ対策をして向かった。

ヤマトヌマエビによる水草への食害は想定内

ミナミヌマエビの投入・・・自然繁殖を期待して ストレーナーの改良と浅間溶岩石に振動ドリルで穴を貫通させて

稚海老の隠れ家を作成。

レッドチェリーシュリンプ(スパーファイン・極火)はミナミヌマエビよりコケ対策には劣るようです。

ペンシルフイッシュの投入・・・ナノストムス属 Nannostomus

予防目的 発生したコケを食べつくすことは無理でも、発生の抑制効果はあるとおもうので。

その他のコケを食べる魚 参考まで・・・グッピー プラティー ブラックモリー

その他有用な魚・・・コリドラス 余った餌さを食べてもらうため

鑑賞目的の同居魚の基準・・・ミナミヌマエビを積極的に攻撃しなそうな魚・草に害を与えない魚・口が大きくない魚

Co2の添加・・・草を健康に育てるので予防に効果・また発酵式の場合そのアルコール効果もあり有用細菌の繁殖効果もある。

直接的コケ対策

(1)コケの付いた葉は随時切り捨てる

(2)移動できるもの(草以外)は漂白剤を塗る・・・一瞬で白化するので水洗いしたら水槽に戻す、白化したコケを落とす必要はない

海老の餌さになる、漂白剤だけ水洗いすればOK

移動できない器具には木酢をかける・・・・水換え必須う

熱に強いものなら熱湯をかける方法もある

(3)移動できなく丈夫な草なら木酢を塗る 温めた木酢のほうが効果大(丈夫な葉は原液、弱い葉は薄めてとケースバイケース

で対処してください) 木酢+穀物酢を温めて薄めて塗る(弱い草)

今回は木酢は使わなかった。 水槽内でスポイトで直接振りかけた場合には水換えは必ずして下さい。

究極の裏技・・・水中で注射器に竹酢原液を入れてピンポイントでコケに一滴を直接噴射、少量のコケなら瞬殺できる。

ケースバイケースでその後水換えすべし。コケは瞬時に赤化して海老の餌さになる。

切り取れるコケは葉をごと排除できるが、できないときに有効な方法だ。

この裏技で赤化したコケを直ぐに海老が食べれば問題がないが、残っているとツイ 効果が薄かったかなと思って

再度トマホーク攻撃(注射器によりピンポイント攻撃)を繰り返すことになる。アマゾンの葉にそれをやったら

竹酢をかけた部位の葉が枯れた・・・・攻撃は1回でよし 根気よく待とう。

注射器はインク詰め替え用の注入器を使用しています。

(4)移動できる草はミナミヌマエビの繁殖水槽にぶっこむ・・・効果絶大 黒髭状藻もよく食べる。

本水槽の中でミナミヌマエビを繁殖させるのが究極のコケ対策だが夏の高温対策をとれないと夏場

は難しい。床の近くにある繁殖水槽は大丈夫だ、外の風通しのよい場所で繁殖させるのもよい。

この時に竹酢原液を筆で塗布して水洗いしてミナミ繁殖水槽に草を入れれば早く駆除できる。

(5)水換え と 砂の中の汚れをできる範囲でとる。・・・汚れ=有用細菌でもあるのでほどほどに。

(6)肥料は控えめに投入・・・投入ゼロはお勧めではない、草が肥料不足になって弱体化しては本末転倒だから。

通常の半分量を投入・・・これが思わぬ効果で、すこぶる調子がよい、今までが入れすぎかなと思うほど。

(7)ビンセットで取れるもの、目視で確認できるものはできるだけ取る・・・取って流れた藻をグッピーがパクリと食べているのを

目撃した。薬品処理したコケは水洗いしてそのまま水槽に戻してよし、海老がすべて食べます。

(8)私はしないが、水槽を光を通さないカバーで覆う。草よりコケのほうが光量不足に弱いという性質を使っての方法。

誤解しないで下さい、光量不足のほうがコケがつかないのではなく光量不足では草は弱りコケつきます。

前提として健康な草でコケが付いたときに一端光を遮断する方法ということです、しかし健康な草にはコケつかないので

かなりの矛盾がある方法とご理解下さい。

(9)新芽が伸びるのをまって、のびたら古い株と植え替えするのが最善策

(10)排水口が最も黒髭状藻が好む場所なので、ここは竹酢原液直接注射器攻撃でせん滅すべし

コケを退治できたら、水草を健康的に育てること・・・これが最大の予防法です+生物兵器を絶やさないこと

これだけ試してもコケを殲滅できないときには ろ過機の処理能力・ろ過材の質・肥料 を疑うべし。

ただし、気温が下がらなければ全ての活性力を生かせないので下がるのを根気よく待つしかない、特に今年(2013年)は。

木を見て森を見ず

コケ対策でホームページを検索すると、掃除屋さん生物の能力について、ほとんど効果が認められないとかの記事が多い、

それは(木を見て森を見ず)だということに気がついてほしい。

私しも、今回の前兆として枯れ葉が多くなった、浮遊腐葉が多くなった、と思っていたところ黒髭状藻の発生となったのですが

原因は 高温 掃除屋さんの減少 肥料バランス ろ過 が考えられます。

その結果 枯葉 浮遊腐葉 死骸 が増えてコケの発生に繋がったのは間違いないでしょう。

例えば ヤマトヌマエビは直接的に黒髭状藻を食べるとは思えないし、食べても少量で退治するほどの効果は望めませんが

枯葉 浮遊腐葉 残留餌さ 死骸 はみるみる減少させるぐらい効果的に掃除屋さんの役目を十分に果たしてくれます。

(みるみる浮遊ゴミが減少しないのは投入ヤマトヌマエビが単に少ないからで能力の不足ではありません、ただし高温時には

海老も活性力を失って食べなくなるので水槽温度を下げない限りしかたがないことです。)

ヤマトヌマエビは枯葉 浮遊腐葉 残留餌さ 死骸 を食べて消化して糞として地球に戻しているのです、地中にいるミミズが

腐葉土を食べて地球に戻しているのと同じ働きをしているのです。

(自然界においてはミミズに該当する生物が存在しますが観賞水槽では掃除屋さん生物がその役目に近い働きをしている

とご理解下さい、分解微生物も圧倒的に自然界が優位であり、観賞水槽では限界があります、ですから人為的に枯葉等ゴミ

できるだけ取り除いてください。)

ヤマトヌマエビの糞は水草が吸収しゃすい栄養源になりすばやく水草の体内に取り入れられコケの発生を防ぐのです。

枯葉 浮遊腐葉 残留餌さ 死骸をそのままにしておくと 水槽は汚れ腐り富栄養化水になり黒髭状藻の発生環境になります。

ヤマトヌマエビの糞になったゴミはろ過機に取り込まれて、ろ過内のろ過細菌によって効率的に分解されるので水が綺麗に

なり、その分解元素は水草にとって、さらに吸収しやすい栄養源になっているので、コケの発生を防止します。

しかしろ過細菌にも限界があり無毒化できない成分が水槽に蓄積されてくるので定期的水換えが必要になるのです

(水槽という閉鎖環境の限界です、自然界では完全分解されて地球に帰ります)。

般若心経では このことを 不増不減 と言います。仏法では輪廻転生とも解釈できますね。

すべての掃除屋さん生物がこの役目をしています、見た目だけの直接コケを食べる効果以上に枯葉 浮遊腐葉 残留餌さ 死骸

の分解処理という大事な役目をしているからコケ対策には欠かせないのです。

木を見て森を見ずのような掃除屋さん生物の役割を見間違わないで下さい。

2013/10/12

ヤマトヌマエビの食害について観察していると、海老が食べたい部位の選択基準は何かという疑問に?

柔らかい葉から食べるのではない、弱った葉の部位から食べていることに気がついた。

レットリーフバコバの柔らかい葉に一切食害はない、硬いアマゾンの葉で食害による穴があいている、これらを総合すると

柔らかいから食べるのではなく、コケがつきそうな弱っている部位を優先的に食べていることがわかる、

結果としてコケの予防につながってくると思う。

肥料バランスが原因による葉の症状として通常多いのは葉の周辺からとか葉脈間とかに障害がでることが多く、コケの着きやすい

部位と一致する、そこが海老が好む部位でそこを食べて排除することによりコケがつきにくい状態にするのではないか。

石や器具にコケがつくのは水が富栄養水になっているか分解細菌の絶対量が足らないことが原因でその対策をとることに

より再付着は阻止できる。高温対策は温暖化とともに頭の痛い問題となっている。

コケを食べる生物の能力を発揮させる

一端コケを駆逐できた水槽であれば若干のコケ発生初期、コケを食べる生物が居ればコケの新芽の状態ならコケを食べる

と思われるから事前予防になるその能力はあなどれないものがあります。

もう一言 掃除屋さん生物へのあやまった偏見はやめましょう。ぬれぎぬ

ミナミヌマエビが魚を襲ったのを目撃したとか言うひとがいますが基本的に掃除屋さんは元気な魚を積極的に攻撃はしません。

弱った魚を餌さ不足の時に消極的にとりつくことはあります。基本は死骸を食べて環境を清潔に保つ役目を果たします。

死骸はコケの原因になりますが通常は掃除屋さんが分解処理をして一晩でなくなるぐらいが必要掃除屋さん匹数になります。

ミナミヌマエビがもし生きている状態でとりついているのならその魚は治すことができない状態の症状で、そのままにするのが

環境保全にとってよいことということです。病魚を保護して感染源を放置するよりましということです。

病気の魚を出さないために掃除屋さん生物は環境保全に役立つ生物なのです。

2015/5/28 ぬれぎぬ話しその弐

ミナミヌマエビは黒髭状藻を食べないというねれぎぬ。

食べないのではなく食べきれないのか食べられないのか食べても食べてもコケの発生がすごいのかどれかが原因で

食べないということはない。私は海老繁殖水槽に黒髭状藻のついた水草を投入してコケを食べさせる方法をとっています

ので食べないということはない。

上記の条件 ろ過なし 加温なし ウイローモス 餌さ極力少なく の海老専用繁殖水槽。

別の条件1 ろ過あり 海老の適温に調整 適当な水草 餌さ適量と思っている 海老専用繁殖水槽 で器具に黒髭状藻発生、

発生しているところに 黒髭のついた水草は入れません。

原因は餌さが多いと判断 器具は木酢で処理して海老に食べさせる

ろ過しているので油断があります、それが原因でこけ発生。

別の条件2 戸外で海老繁殖水槽 発砲スチロール容器 水草 水 餌さなし で繁殖するので餌さは極力少なめがいい

こぼれ話し

私はヤマトヌマエビを1匹31.5円で購入するので 店員さんが小さいヤマトヌマエビを入れるのを文句が言えない、言っても

夏以外は比較的小さいのが多いのでしかたがないが水槽に入れるとミナミヌマエビと区別がつかなくなる。

溶岩石に穴を貫通させたが、まだ稚えびが隠れているのを確認したことがない、ほんとうにシェルターにしてくれるのだろうか?

厚みのあるところは貫通できないので長尺のドリルビットを買ってこなければ、しかしこれだけ頑張っているのに

稚海老が住み着いてくれなかったらガッカリだな。だれが経験者はいないかな、居たらメール下さい。

自然石の穴を海老が好むのかどうかがわからない。

黒髭状藻がなかなか なくらないという人へ一言。

原因は水草が少ないこと、肥料を入れていないこと、魚をいれていること が原因です。

水草が元気に育っ環境でなければ、自然生成される窒素 リン を減少させることはできません、また海老を食べてしまう

魚を入れていて海老が活発にコケを食べることはできません。海老 貝 以外の通常の魚はコケがなくなるまで入れないこと。

水草はウイローモス アメリカンスプライト 等の簡単で早く増えるものは何種類もありますので、それを入れて(大量繁殖) コケの発生しない

環境を早く立ち上げるのが肝心です。コケが発生しない環境ができれば普通に魚を飼えます。

夏場の異常高温以外はこれでコケの発生は簡単に抑えることは誰でもできます。

もう一言 砂がダメな砂なら、なにをしてもダメです。基本は守ってください。 砂と最低でも底面ろ過は必要・・・砂の厚さも基本を守って。

2015/5/28 砂の種類とかソイルなど条件によって環境が変わるので一言で正解がでないのですが一般的に軟水・弱酸性が水草

に適しています。硬水・アルカリ性を好む草にはその環境をそろえてください。水草に合った条件でなければコケは

付きます。

水草が少ない・・・自然生成される窒素・リンを吸収できないからコケが発生する。

肥料を入れていない・・・水草が健康に育たないから、自然生成される窒素・リンを吸収できないのでコケが発生する。

魚をいれている・・・黒髭状藻が通常の手段でも取り除けないときには、海老の能力を最大限に生かさなければ退治できない

ので通常の魚類は一端別の水槽に移して、海老にすべて任せれば退治できないコケはありません。

原因は単純です、基本を見直しましょう。

初心者に多いのは、エサのくれ過ぎ、掃除のし過ぎ、貧弱なろ過がコケの発生原因です。

光が足らなくて水草がうまく育たない場合にもコケが発生します、その場合に水中モーターでの底面ろ過方式

にして下さい、その際、モーターはあまり強力なものは必要ありません、また排水口を上に向ける工夫もしてください、

エアーを巻き込む構造は水草には不適です、水中の炭酸ガスを逃さない気配りをして下さい。

底面式水中モータ方式にすれば十分に光源の確保もできるし貧弱なろ過の問題も解決できるし、掃除のしがいも

あるので掃除好きな人の心も満足できる。

|