8.3 日本軍の特質

南京事件の背景にある根本原因ともいうべき日本軍の特質を以下の3つの文献を参考にして整理してみた。

・戸部良一他: 「失敗の本質 日本軍の組織論的研究」 (「失敗の本質」と略す)

本書は6つの戦闘(ノモンハン、ミッドウェー、ガダルカナル、インパール、レイテ、沖縄)を分析し、日本軍の組織的欠陥や特性を分析したもので、6名の著者(戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎)はいずれも戦史研究が専門ではなく、組織論や経営学などの専門家である。

・藤原彰: 「南京の日本軍」

藤原彰氏は陸軍士官学校を卒業し、終戦時は歩兵大隊長をつとめており、陸軍内部をよくご存じの方である。

・丸山眞男: 「超国家主義の論理と心理」

天皇制のもとでの国家主義(ファシズム)についての論文で、終戦直後の1946年4月に雑誌「世界」に掲載され、当時は大きな反響をよんだようである。著者の2等兵としての従軍経験も折り込まれている。

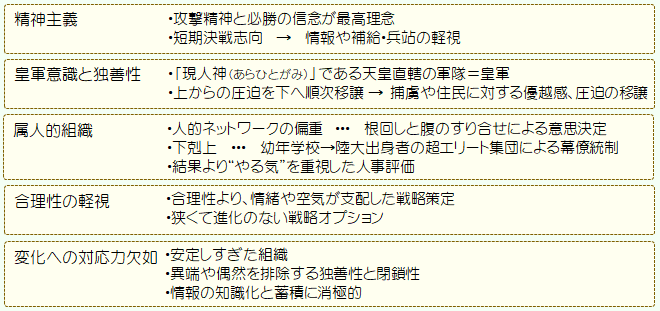

上記文献で指摘されている特質は多岐にわたり、それぞれ相互に関連しているが、南京事件に関連した範囲で次の5点に集約した。これらは、どちらかというと否定的な特質になっているが、陸軍の体質がすべて悪であったわけではなく、節末の「余話」にあるように、優れた特質が戦後に受け継がれ、日本の経済成長などに貢献したことも事実である。

図表8.7 日本軍の特質

8.3.1 精神主義/皇軍/属人的組織

この項では、図表8.7の特質のうち、最初の3点、すなわち、精神主義、皇軍意識と独善性、属人的組織、の3点について述べる。

(1) 精神主義

{ 日本軍は火力の重要性を知ってはいたが、日露戦争の成功体験、物的資源よりも人的資源の獲得が経済的に容易であったこと、人命尊重意識が相対的に稀薄だったこと、などから白兵銃剣突撃主義を戦略原型とし、それに適応するために精神主義に傾倒していった。(「失敗の本質」,P247-P248<要約>)

{ 作戦不成功の場合を考えるのは、精神主義・白兵主義の表現である「必勝信念」と矛盾する、として戦略オプション(コンティンジェンシー・プラン)を用意しない傾向が強かった。(「失敗の本質」,P208<要約>)

{ 日本軍の戦略志向は短期的性格が強かった。短期決戦志向の戦略は一面で攻撃重視、決戦重視の考え方とむすびついているが、他方で防禦、情報、諜報に対する関心の低さ、兵力補充、補給・兵站の軽視となって表れる。(「失敗の本質」,P195-P196<要約>)

{ 日露戦争後、陸軍は歩兵操典などを全面的に改訂し、「攻撃精神」と「必勝の信念」が、軍人、軍隊にとっての最高理念だと主張するようになる。天皇のために死ぬことが軍人の本分であり、捕虜になることは許されないこととされた。(「南京の日本軍」,P77-P78<要約>)

(2) 皇軍意識と独善性

丸山眞男氏は、天皇制による「超国家主義」が、エリート軍人の独善性を高める一方で無責任体制をつくり、他国民への優越感や捕虜・市民への暴行の心理的要因の一部になるとともに、合理性を排除し精神主義に傾倒する要因にもなったとする。

天皇制の悪用

戦前の天皇制において天皇は主権を保有するだけでなく、道徳や倫理などを体現する存在、つまり絶対的な神のような存在とされた。その天皇が統率する日本が"悪"を行うことはありえず、いかなる暴虐行為も背信的行動も許容されると考えられた。社会的地位は、その地位の機能ではなく、精神的権威の流出源である天皇との距離で測られ、天皇に近い位置にいる人ほど優越的地位を占めることができた註831-1。

天皇が直轄する軍は、皇軍と称して一般庶民などに対する優越意識を持つようになる。支配層の道徳を規定しているのは法でも罪の意識でも公僕観念でもなく、天皇への近接感であり、自らの利益を天皇のそれと同一視し、反対者を天皇に対する侵害者とみなすことになった。それは単に地位的優越だけでなく、価値的優越にもおよび、自己中心的なプライドが形成されていった註831-2。

独裁には主体意識があり責任意識もあるが、上から下への支配が天皇への距離に依存するところでは、個人の主体意識は薄く、責任感にも欠けていた註831-3。

抑圧の移譲

当時の一般庶民は封建時代の「お上には従え」の意識が強く、自分の行動をお上の指示に求める傾向が強かった。それは、上からの抑圧を下へ順次移譲していくことによって全体のバランスを保つ現象につながった。中国やフィリピンなどで行われた日本軍の暴虐行為の直接の下手人は一般の兵隊であった。国内では人民であり、軍では二等兵でも、ひとたび外地に行けば、皇軍として現地民に対して優越的地位に立ち、自身にのしかかかっていた全重圧から一挙に解放されんとする爆発的な衝動に駆り立てられたのである註831-4。

藤原氏も同様のことを述べている。

{ このような暴力と抑圧は、上級者から下級者へ、古参兵から初年兵へ委譲されていくが、抑圧を委譲する相手のない末端の兵士たちは、それをより弱い者、無力な捕虜や占領地住民へ委譲することになったといえよう。}(「南京の日本軍」,P76)

天皇制を過信

天皇制を世界に延長することが、他の国にとっても好ましいことだ、と勝手に思い込む人たちが少なくなかった。

{ 西洋文明は既に覇道に徹底して、みずから行き詰まりつつある。王道文明は東亜諸民族の自覚と復興と西洋科学文明の摂取活用により、日本国体を中心として勃興しつつある。人類が現人神(あらひとがみ)の信仰に悟入したところに、王道文明は始めてその真価を発揮する。最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である。}(石原莞爾:「最終戦争論」,P82)

(3) 属人的組織、下剋上

人的ネットワークの偏重

{ 軍事組織としての明確な官僚制的組織階層が存在しながら、インフォーマルな人的ネットワークや個人間の情緒が強力に機能する特異な組織であった。階層による意思決定システムは機能せず、根回しと腹のすり合わせによる意思決定が行なわれていた。その中核にいたのが、陸軍幼年学校→陸軍士官学校→陸軍大学というコース註831-5で養成されたエリート集団であった。}(「失敗の本質」,P219-P221<要約>)

下剋上

{ 陸大出身者を中心とする超エリート集団は、参謀という職務を通じて指揮権に介入し、組織内部におけるリーダーシップは、往々にしてラインの長やトップから発揮されずに幕僚によって下から発揮された。いわゆる幕僚統帥である。参謀らは、指揮官を補佐するより指揮官をリードした。(「失敗の本質」,P220<要約>)

このような下剋上の状態になったのは、満州事変後の人事上の過失によるものだ、と今村均大将は述懐している註831-6。

プロセス(過程)や動機を重視した人事評価

{ 個々の戦闘においては、戦闘結果よりリーダーの意図とか、やる気が評価された。個人責任のあいまいさは、組織学習を阻害し、論理よりも声の大きな者の突出を許容した。このような志向が、作戦結果の客観的評価・蓄積を制約し、官僚制組織における下剋上を許容していったのである。

業績評価があいまいであったため、信賞必罰における合理主義を貫徹することを困難にし、結果として一種の情緒主義が色濃く反映されて、信賞必罰の"賞"のみに汲々とし、必罰を怠る傾向をもたらしたのである。(「失敗の本質」,P236-P238<要約>)

8.3.1項の註釈

註831-1 戦前の天皇制

以下は、「超国家主義の論理と心理」の巻末にある「解説」(P552)からの引用である。

{ 丸山は、日本の「国体」の核心的特徴を道徳と権力の融合にみている。そこでは主権者である天皇に、真善美※の内容的価値も集中され、結果として天皇は絶対的な政治権力の中心としてのみならず、絶対的な道徳的精神的権威の源泉とも目されるにいたる。… 主権者が同時に内容的な価値をも独占するとすれば、すべての社会的価値は、精神的権威の中心たる天皇から流出して来ることになる。したがって国家的社会的地位の価値は、その固有の社会的機能という尺度によってではなく、天皇からの距離という物差しによって測られることになる。ここには、国民の内に自立的な私的領域も個人の内面的自由も生まれようがない。}

※真善美; 認識上の真と、倫理上の善と、美学上の美。人間の理想として目ざすべき普遍妥当的な価値をいう。(広辞苑)

註831-2 軍人の優越意識

{ … 軍人の「地方」人(!)に対する意識はまがいもなく、その皇軍観念に基づいている。しかも天皇への直属性ということから、単に地位的優越だけでなく、一切の価値的優越が結論されるのである。…

軍医大尉として永く召集されていた私のある友人の語るところによれば、軍医学の学問的水準は大学を含めて一切の「地方」の医学のそれよりはるかに高いというのが、…

通説だったそうである。… 事実は全く反対であった。…

戦争中、軍の悪評をこの上もなく高くしたあの始末の悪い独善意識とセクショナリズムはこうした地盤から醗酵した。ひとり軍隊だけでなく、日本の官庁機構を貫流するこのようなセクショナリズムはしばしば「封建的」と性格づけられているが、単にそれだけではない。…

各分野が夫々縦に究極的権威への直結によって価値づけられている結果、自己を究極的実体に合一化しようとする衝動を絶えず内包しているために、封建的なそれより遥かに活動的かつ「侵略的」性格を帯びるのである。}(「超国家主義の論理と心理」,P27-P29)

註831-3 責任感の欠如

{ ナチスの指導者は今次の戦争について、その起因はともあれ、開戦への決断に関する明白な意識を持っているにちがいない。然るに我が国の場合はこれだけの大戦争を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がこれまでの所、どこにも見当たらないのである。何となく何物かに押されつつ、ずるずると国を挙げて戦争の渦中に突入したというこの驚くべき事態は何を意味するか。我が国の不幸は寡頭勢力によって国政が左右されていただけでなく、寡頭勢力がまさにその事の意識なり自覚なりを持たなかったということに倍加されるのである。}(同上,P30)

註831-4 抑圧の移譲

{ 自由なる主体的意識が存せず各人が行動の制約を自らの良心のうちに持たずして、より上級の者(従って究極的価値に近いもの)の存在によって規定されていることからして、独裁観念にかわって抑圧の移譲による精神的均衡の保持とでもいうべき現象が発生する。上からの圧迫感を下への恣意の発揮によって順次に委譲していく事によって全体のバランスが維持されている体系である。これこそ近代日本が封建社会から受け継いだ最も大きな「遺産」の一つということが出来よう。}(同上,P32)

{ 今次の戦争における、中国やフィリピンでの日本軍の暴虐な振る舞いについても、その責任の所在はともかく、直接の下手人は一般兵隊であったという痛ましい事実から目を蔽ってはならぬ。国内では「卑しい」人民であり、営内では二等兵でも、ひとたび外地に赴けば、皇軍として究極的価値と連なる事によって限りなき優越的地位に立つ。市民生活に於て、また軍隊生活に於て、圧迫を移譲すべき場所を持たない大衆が、ひとたび優越的地位に立つとき、己にのしかかっていた全重圧から一挙に解放されんとする爆発的な衝動に駆り立てられたのは怪しむに足りない。彼らの蛮行はそうした乱舞の悲しい記念碑ではなかったか。}(同上,P34)

註831-5 陸軍幹部の養成過程

陸軍のエリートコースは、下記の東条英機や石原莞爾のように陸軍幼年学校から陸軍士官学校、陸軍大学校と進むコースで、日中戦争や太平洋戦争のときの最高幹部のほとんどはこのコースをたどった人たちであった。幼年学校に入学できたのは軍人の子弟と「生活中等以上の者の子弟」であり、士官学校には一般の中学(現在の高校に相当)からも入学できたが、陸軍大学は入隊後2年以上経過した者で上官(連隊長など)の推薦を受けたものであった。陸大の入学試験は厳しく、士官学校卒業者の1割ほど(定員50人)しか入学できず、その多くは幼年学校出身者であった。また、陸大の卒業成績はその後の昇進にも大きな影響を与えたが、成績優秀者には幼年学校出身者が多かった。

- 東條英機; 1884年7月生れ、1899年東京陸軍地方幼年学校入学、1902年陸軍中央幼年学校入学、1904年陸軍士官学校入学1905年卒 1912年陸軍大学入学1915年卒

- 石原莞爾; 1889年1月生れ、1902年仙台陸軍地方幼年学校入学、1905年東京陸軍幼年学校入学、1907年陸軍士官学校入学1909年卒、1915年陸軍大学入学1918年卒

(注)いずれもWikipediaの各人年譜による。

藤原氏は、こうしたエリートコースの弊害を次のように指摘する。(「南京の日本軍」,P98-P102)

- ・幼年学校出身者は、少年時代からの特殊なエリート教育の結果、偏狭、独断で自尊心が強く、積極果断な実行力を信条とした。

- ・陸大の教育は、大軍の指揮と幕僚勤務のエリート養成が目的で卒業後の進級は早かった。幼年学校いらい培われた自負心がますます強まり、独善的で排他的な軍人をつくりあげた。

- ・幼年学校では独仏露のいずれかの外国語を学ぶが、英語はなく、英米の事情には疎かった。

註831-6 今村均大将の述懐

{ 満州事変勃発時の参謀本部作戦課長で、関東軍の独走に手を焼いた経験をもつ今村均は、その回顧録でつぎのように述べている。

〔満州事変というものが、陸軍の中央部参謀将校と外地の軍幕僚多数の思想に不良な感作及ぼし、爾後大きく軍紀を紊すようにしたことは争えない事実である。これとても、現地の人々がそうしたというよりは、時の陸軍中央当局の人事上の過失に起因したものと、私は感じている。

板垣、石原両氏の行動は、君国百年のためと信じた純心に発したものではある。が、中央の統制に従わなかったことは、天下周知のことになっていた。にもかかわらず、新たに中央首脳者になった人々は満州事変は、成功裏に収め得たとし、両官を東京に招き、最大の讃辞をあびせ、殊勲の行賞のみでは不足なりとし、破格の欧米視察までさせ、しかも爾後、これを中央の要職に栄転させると同時に、関東軍を中央の統制下に把握しようと努めた諸官を、一人残らず中央から出してしまった。これを眼の前に見た中央三官衙や各軍の幕僚たちは、「上の者の統制などに服することは、第二義的のもののようだ。軍人の第一義は大功を収めることにある。功さえたてれば、どんな下剋上の行為を冒しても、やがてこれは賞され、それらを抑制しようとした上官は追い払われ、統制不服従者がこれにとってかわって統制者になり得るものだ」

というような気分を感ぜしめられた。又、上級責任者たる将官の中にも、幾らかは「若い者の据えたお膳はだまって箸をつけるべきだ。へたに参謀の手綱をひかえようとすれば、たいていは評判をわるくし、己れの位置を失うことになる」と思うような人を生じさせ、軍統帥の本質上、大きな悪影響を及ぼした。〕

}(「南京の日本軍」,P102-P103)