7.2 論争のはじまり(1970年代)

「中国の旅」をきっかけに始まった議論は百人斬り論争に焦点が移ったまま下火になっていった。

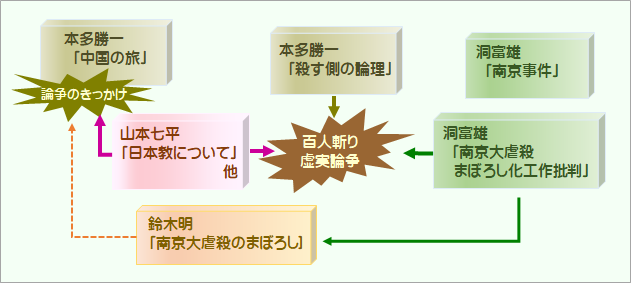

図表7.4 論争のはじまり

(1) 本多勝一:「中国の旅」

南京事件論争のきっかけになった「中国の旅」は、1971年8月末から朝日新聞に連載され、1972年に同社から単行本として刊行された。単行本は10年間に26刷を重ねるベストセラーになった。

本多勝一は当時、朝日新聞の記者でベトナム戦争を取材しているとき、「中国を侵略した日本の過去を不問にしてはならない」と思い立ち、1971年6月から7月にかけて中国各地を取材した。秦氏は取材の模様を次のように記している。

{ 文革【文化大革命】さなか、日本共産党の口利きで入国許可をもらった本多は香港から北京に入り、40日間かけて各地を取材した。とは言っても、スケジュールは中国が設定し、行く先々には証言者が待機しているというお仕着せの旅行である。取材の目的は「戦争中の中国における日本軍の行動を中国側の視点から明らかにする」ことにあり、「日本側の史料や反証の紹介は直接の目的ではない」と割り切っていた。だが割り切った告発スタイルが、中国側の言い分を検証抜きで取りついだだけだとして反発を招き、批判派との論争は激化して感情的レベルまでエスカレートした。

本多が南京でインタビューしたのは4人の被害者で、「電線にぶらさげて火あぶりしたり硝酸をぶっかけた」,「腹をたち割られ、心臓と肝臓を抜きとられた」などの目撃談が次々に紹介されたが、おそらく読者にもっとも衝撃を与えたのは、中国側の提供で掲載した数十枚の残虐写真だろう。もっとも、その後の研究で大部分は国民党宣伝部が製作したヤラセ写真のたぐいだったことが判明している。}(秦:「南京事件」,P268<要約>)

翌1972年9月、田中角栄首相が中国を訪問し、日中共同声明を出して国交が回復された。

(2) イザヤ・ペンダサンの反論

{ 「中国の旅」を厳しく批判する議論が月刊雑誌「諸君!」に登場した。イザヤ・ペンダサン(山本七平の別名)の連載シリーズ「日本教について」の72年1月号掲載分「朝日新聞の<ゴメンナサイ>」がそれである。当初それは、南京事件のような虐殺事件を倫理問題とすることの当否、あるいは謝罪の当否を問う問題として提起されたが、すぐにいわゆる「百人斬り」事件を事実でないと主張する議論へと発展した。}(「証言・南京大虐殺」<訳者まえがき><要約>)

これに対して本多氏は「諸君!」に反論を掲載し、山本七平と応酬した文章などを「殺す側の論理」として出版した(1972年)。

(3) 鈴木明:「南京大虐殺のまぼろし」

続いて、1972年4月から「諸君!」に鈴木明というジャーナリストが寄稿した「南京大虐殺のまぼろし」が掲載され、翌年、単行本として刊行された。この本についての秦氏と笠原氏の寸評は次のとおりである。

{ ヒアリングを軸に構成され、大宅ノンフィクション賞をもらった鈴木著は主として百人斬りの「まぼろし」的部分を追及したもので、必ずしも南京事件全体を「まぼろし」と断じたわけではなかった …}(秦:「南京事件」,P270)

{ 同書の真の狙いは「中国の旅」が明らかにした日本軍の加害行為としての南京事件を、「百人斬り競争」の冤罪で死刑にされた二人の将校の悲劇として取り上げ、そのため戦後の幸せな家庭生活を奪われた向井少尉の悲運を強調することによって、加害問題としての南京事件を日本軍人の被害の話にすり替えて、日本人の共感を得ようとしたところにあった。}(「南京事件論争史」、P117)

書名の持つイメージから、南京事件を否定する象徴のようにされている面もあるが、両氏が指摘するように、この本では南京事件が存在することを肯定した上で、犠牲者数を含めた事件の内容について不明なことが多い、と述べているだけである。ドキュメンタリー風に書かれた文章は、笠原氏が指摘するような加害者としての日本軍将兵やその家族の悲哀が強調されているが、戦争がもたらす悲劇は被害者だけでなく、加害者側にもあることを訴えようとしているようにも見える。

(4) 洞富雄:「南京事件」

日本において南京事件について書かれた最初の歴史書が、1972年4月に刊行された洞富雄氏の「南京事件」である。同氏はこの本を執筆するために収集した資料を2冊の資料集にまとめて出版した。のちに「日中戦争南京大残虐事件資料集」として再版されている。

洞氏は1975年に「まぼろし化工作批判」を刊行して鈴木氏や山本氏を批判したが、反論は返って来なかった。

{ 当時、歴史研究者として南京事件を専門に研究していたのは、洞だけであった。洞は歴史家として誠実に、鈴木や山本の間違いや問題点をいちいち論拠の史料を提示しながら批判を展開したのであった。しかし、鈴木や山本からの「再反論」を2年間も待ったがなかったという。}(「南京事件論争史」,P127)

(5) その他の出版物

この時期、南京事件に関連する自伝や証言などが出版されている。(出典:「南京事件論争史」,P114など)

- ・佐々木元勝:「野戦郵便旗」,現代史出版会,1973年

- ・松本重治:「上海時代」,中公新書、1975年

- ・石射猪太郎:「外交官の一生」,太平出版社,1972年

- ・畑俊六:「南京の虐殺は確かに行われたか」,『丸』106号

- ・鈴木二郎:「私はあの"南京の悲劇"を目撃した」,『丸』1971年11月号

この時期の論争について、秦氏は次のようにまとめている。

{ 「中国の旅」をきっかけに始まった1970年代の第一次論争は、途中から南京事件の1エピソードにすぎない百人斬りの虚実をめぐる論議へ焦点が移ってしまった。それも … 日本刀の斬れ味をめぐり、数人斬るだけで刀が使いものにならなくなるとか、捕虜の据え物切りなら何人でも斬れる、といった奇態な水かけ論へ移行したまま下火となっていく。}(秦:「南京事件」,P271-P272)