6.2.4 日本では誰も知らなかった!?

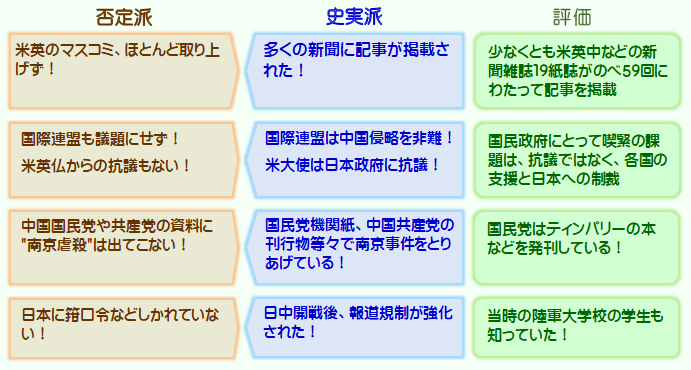

図表6.7(再掲) 東京裁判まで誰も問題にしなかった!?

(1) 否定派の主張

田中氏は第14の論拠で「箝口令など布かれていない」として、「日本国民に知らされなかった」ではなく、無いものを知らせることはできなかっただけ、と言おうとしているようだ。以下、「南京事件の総括」(P108-P110) を要約する。

・"虐殺派"の中には、戦争中、とくに昭和12年末から13年の春にかけて、発禁処分や処罰を受けたものがいるといって、南京事件に箝口令が布かれていたかのごとく言う論者もいるが、それらはことごと<流言蜚語>に類するもので、流言蜚語取締法に触れたもののリストアップであって、南京事件とは何ら関係ない。

・石川達三の「生きている兵隊」が発禁になった理由は、「… 南京攻略参加に至る間の戦闘状況を長編小説に記述したるものなるが、殆んど全頁に渉り誇張的筆致を以て、(イ)わが将兵が自棄的嗜虐的に敵の戦闘員、非戦闘員に対し、ほしいままに殺戮を加うる場面を記載し、著しく惨忍なる感を深からしめ、(ロ)又南方戦線における我軍は掠奪主義を方針としているが如く不利なる事項を暴露的に取扱い、… 以て厳粛なる皇軍の紀律に疑惑の念を抱かしめた」。

この理由を見てもわかるように、この発禁はあくまで一般的な軍に対する誹謗の規制で、特に南京で起きた何かを隠蔽せんとするものではない。

・当時の規制を見ると、パネー号、レディバード号事件の報道が規制されている。このように前もっての規制の外、随時省令などが出されていたが、南京事件の報道についてはこのような陸軍省令、海軍省令、外務省令など全然出されていない。

・参戦した将兵の方々に「南京事件にかんして喋ってはいけない、書いてはならぬ、といった箝口令のようなものが上官からありましたか」と聞くと、答えは一様に「とんでもない、なにもありませんよ」という返事だった。同じことを従軍記者の方々にもきいてみた。やはり同様に「全然ありません、ただし自主規制はしていましたがね、これは報道にたずさわる者の常識です」

(2) 史実派の反論

{ 日中戦争が始まると報道規制は、いっそう強化された。… 1937年7月31日には、新聞紙法第27条による陸軍大臣の新聞記事掲載差止命令が発動された。これにより、陸軍関係の記事は、事前にゲラ刷り2部を警視庁および各府県警察部に提出し、そこで検閲を受けて陸軍当局の許可を得たのでなければ掲載できなくなった。海軍の場合も、同様の新聞記事掲載差止命令が8月16日に発動され、陸軍の場合と同じような運用がなされている。

重要なことは、検閲の際の判定基準である「新聞掲載事項許否判定要領」が、「支那兵又は支那人逮捕尋問等の記事写真中虐待の感を与ふる惧あるもの」「惨虐なる写真」などの掲載を禁じていたことである。こうした措置によって、日本軍によって戦争犯罪がなされたことを推測させるような記事や写真を掲載することは不可能になったのである。}(「13のウソ」,P29)

(3) 郵便長の証言

佐々木元勝野戦郵便長は、「野戦郵便旗」に次のように記録している。

{ 法務部が検閲した手紙1500のうち180通違反がある。その中には便衣隊や俘虜の銃殺を葉書などに書いたのがあるのである。このような事は禁止されているのであるが、俘虜や便衣隊は毎日のようにつかまって、みんなの好奇心をそそるのである。首を斬ったとか、パンパン拳銃で撃ち殺したとか、そんな話が多い。}(佐々木元勝:「野戦郵便旗」,P69-P70)

(4) 秦郁彦氏が語る報道規制

{ … 小俣行男記者(読売新聞)がいうように、「書いたところで記事にならないうえ、処分されるに決まっていたから、もっぱら"皇軍の勇戦"ぶり」しか書けなかったろう。

従軍記者のレポートは、まず出先陸軍報道部の検閲を受け、本社のデスクでチェックされる仕組みになっていた。たとえ紙面にのせてみても、内務省図書課(憲兵が常駐)の検閲にひっかかれば、報道禁止、責任者の処分となるのは目に見えていた。

とくに満州事変以来とみに強化された検閲の実態を知っていれば、前線記者たちが、最初から自己規制してボツにされるのが明らかな原稿を送らなかったことを責めるのは酷かもしれない。それにしても、あえてこのタブーに挑戦する記者が一人もいなかったのは淋しい気もするが、前記の入城式記事を送った今井正剛記者は、朝日新聞南京支局横の広場や夜の下関波止場での機関銃による大量処刑を目撃しながら筆にできなかった辛い心情を、次のように回想している。

「書きたいなぁ」

「いつの日にかね。まぁ当分は書けないさ。でもオレたちは見たんだからな」

「いやもう一度見ようや。この目で」

そういって二人は腰をあげた。いつの間にか、機銃音が断えていたからだ。(「特集・文藝春秋-私はそこにいた」昭和31年)}(秦:「南京事件」,P17-P18)

(5) 「生きている兵隊」と報道規制

石川達三の「生きている兵隊」については5.1.2項で紹介しているが、その"解説"に相当するところで半藤一利氏は次のように述べている。

{ いま読めば、とりわけ反戦小説とか、反軍小説と言うわけでもないことが分かる。べつに皇軍内部の非人道的な残虐・不法を暴き立てているわけではない。内部告発なんかではないのである。…

戦闘のなかで人間性を失っていく兵隊の心理と行動とが、次々に抉り出されていく。その回想によれば、「くわしく事実を取材し、それをもとにして、たとえば殺人の場面などには正当な理由を書きくわえるようにした」というし、また検閲を考慮して「作中の事件や場所はみな正確である」というのである。軍はこれを読み、むしろ猛反省すべきときであったのに、それどころか臭いものに蓋の無謀を敢えてしたのである。なぜなら、忌まわしき南京事件が背景にあったればこそ、「生きている兵隊」を抹殺しなければならなかったから。彼らの側からすれば、この作品は「軍人を人間として書いた」ゆえに発禁なのである。…

こうして「生きている兵隊」以後、裏返して言えば、軍のタブーはより明確になったという。すなわち日本軍の敗戦、必然の罪悪行為、作戦の全容、部隊の編成と部隊名、人間としての軍人、これらは絶対に書いてはならない。そして大いに書くべきは「敵を嫌らしく憎々しく」なのである。}(石川達三:「生きている兵隊」,P209-P212<解説に代えて 半藤一利>)

発禁の理由などはいかようにもつけられることは、ご承知のとおりである。

(6) まとめ

本題の「日本では誰も知らなかった!?」について、偕行社の加登川幸太郎氏が、「証言による南京戦史」の最終回で述べていることを紹介してこの項のまとめとしたい。

{ 筆者【加登川氏】は48年昔のこの事件のあった頃、陸軍大学校の学生であったが、すでに南京戦線である種の「不法行為」の行われたことを耳にしていた。大学校の学生の耳にも洩れてくるほどこの問題は軍中央部を悩ましたのであったのだ。従っていわゆる「南京事件」については日本軍が「シロ」であったとは、筆者は初めから認識していない。… 畝本君も、証言された従軍将兵の方々も「自分の部隊に関する限り」非行の事実はなかった、事実無根であると確信されての発言であることに疑いを入れない。だが、これを全軍としてまとめて見る場合、戦争という異常事態の場で、「不法行為がゼロであった」という戦場が古住今来、どこかにあったであろうか。・・・}(「証言による南京戦史」(最終回),P9)