3.4 南京城攻防戦

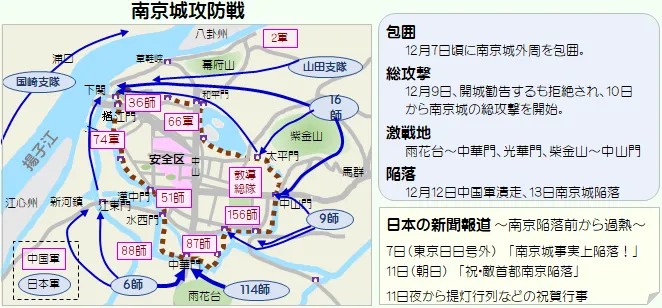

図表3.7 南京城攻防戦

(1) 南京城包囲と蒋介石の脱出

日本軍の主力4師団は、南京城の北東から時計回りに、16師団、9師団、114師団、6師団の順に進軍し、12月6日頃には南京城まで20~30kmの地点に達した。この4師団とは別に、東から揚子江南岸沿いを進んだ山田支隊(13師団の一部)、西から揚子江を渡って南京北方の浦口に国崎支隊(第5師団の一部)などにより、南京を包囲した。

12月7日早朝、蒋介石はついに飛行機で南京を脱出する。それと相前後して最後まで残った国民政府の要人、各国の大使館員やその他の居留外国人なども南京を脱出した。

12月8日、日本軍は南京城の周囲を囲む防禦陣地――幕府山(ばくふさん)―紫金山(しきんざん)―雨花台(うかだい)――に迫り、揚子江北岸にも部隊を配置して南京城の包囲を完成した。

(2) 入城に関する注意事項

中支那方面軍司令部は、12月7日「南京城攻略要領」を示達し、南京城の攻略と入城にあたっての注意事項を下達した註34-1。

① 皇軍の南京入城は、世界の注目を集めており、将来の模範となる心構えを持って、各部隊の乱入、友軍の相撃、不法行為などは絶対にないようすること。

② 軍紀、風紀は特に厳粛にし、皇軍の名誉を毀損する行為は厳に慎むこと。

③ 外国の機関には絶対に近寄らず、中立地帯(安全区)には必要がある場合以外は立入を禁ずる。

④ 入城部隊は、師団長がとくに選抜したものだけに限定すること。

⑤ 掠奪行為を行った者、不注意であっても火事を起こした者は厳罰に処す。軍隊と同時に多数の憲兵を入城させて、不法行為を摘発する。

これが文面通りに実行されれば問題は起こらなかったはずだが、そうはならなかった。秦氏は次のように述べている。

{ 城内進入兵力を制限するのは、血気の兵士と一般市民の接触を減らし、不祥事の発生を予防するのに有効で、いわば都市攻略戦の常識である。…

が、結果的にこの指示は守られていない。第9師団の場合は、13日に4個連隊全部が進入しているし、第10軍の2個師団もやや明確を欠くが、半分以上が入ってしまったようだ。第16師団のごときは、15日に中島師団長を先頭に師団のほぼ全力が中山門から入城式をやってのけ、主力はそのまま居すわった。…

次に、軍紀取締りに当たるべき憲兵の数が不相応に少なかった。… 南京占領直後に城内で活動していた憲兵は両軍合わせても30名を越えなかったと思われる。その不足を補うために一般兵から臨時の補助憲兵を集める予定にしていたが、実際の配置は1週間近く遅れた。これでは効果的な取締りを期待するのは困難というより、不可能に近かったであろう。}(秦:「南京事件」,P101-P102)

(3) 拒絶された開城勧告

12月9日夕方、松井司令官の名前で投降勧告註34-2が飛行機から投下された。回答期限は10日の正午だったが回答はなく、松井司令官は総攻撃を命令した。同じ日に安全区国際委員会からも停戦の提案がなされたが、蒋介石はこれを拒否している。

(4) 雨花台突破

雨花台は南京城の南にある小高い台地で現在は、革命に殉死した「烈士」を慰霊する紀念館などがある公園になっている。ここは、南京防衛軍の中でも精鋭といわれた第88師団が守備しており、攻撃した日本軍第6師団及び第114師団の間で激しい戦闘が行われた。

第6師団は雨花台の手前左側にある牛首山陣地を9日から攻撃して奪取、10日から雨花台を攻撃したが中国軍の抵抗はすさまじく、11日夜にようやく雨花台を突破することができた。以下は、独立軽装甲車第2中隊本部曹長藤田清氏の証言である。

{ … いたるところに敵の屍体が放置されており、掩蓋銃座のようなものが点々と見える。… 恐る恐る壕の中に入ってみると、20歳前後と思われる若い銃手が、鎖で足をつないだまま死んでいる。… 私は中国にも祖国愛に燃える若者がおり、自ら足を鎖で結んで抗戦したその姿に感動した。}(「証言による南京戦史(3)」、P12)

(5) 中華門占領

中華門は南京城の正門にあたる門で高さ20m幅10mあり、南京城の城門で最大規模を誇る。中華門攻撃を担当したのは日本最強と言われていた九州の第6師団であった。中華門攻略の模様を「証言による南京戦史」は次のように記述する。

{ 第6師団主力は12月12日払暁、中華門正面クリークの線に進出し、城壁に向かって攻撃を開始した。中華門は城内から土嚢を積み上げて二重三重に閉塞し、鉄扉をかたく閉じており、連隊砲や野戦重砲による破壊射撃でもビクともしない。城壁内の銃眼からは敵の機関銃火が、通り雨のように激しく第一線に射ち込まれる。クリークは幅30~40メートル、深さ2メートル内外で渡渉できない。

歩47連隊第3中隊は、クリークを流れていた一隻の小舟を発見し、この小舟を利用して城壁の真下敵の死角にとりつき、梯子を城壁にかけて攀じ登り、15分後には城壁上に登りついた。

城壁上では、守備の中国兵との間で猛烈な白兵戦がおこり、手榴弾が炸裂する。第二陣が登り、つづいて第3中隊主力が城壁上に登って、麻縄をおろして軽機・重機を吊り上げた。そして、反撃する敵を撃退して、12日12時20分、完全に城壁上の一角を占領して、感激の日章旗を打ち立てた。}(「証言による南京戦史(6)」、P4)

(6) 光華門占領

光華門は南京城の東南部、中華門の東にある門である。ここを攻略した第9師団(金沢)は、12月7日、8日に中国軍が構える陣地を突破し、9日には光華門に殺到した。10日夕刻、山砲が城門の一部を破壊し、そこに歩36連隊の第1大隊が飛び込んだが、中国軍の抵抗が激しく、伊藤大隊長は戦死、孤立した10数名が確保をつづけて、13日午前5時連隊の本隊が光華門を占領した。光華門攻略の模様を「証言による南京戦史」は次のように記述する。

{ (12月10日)15時、直接照準によるつるべ射ちの破壊射撃によって、城門の上部、土嚢が漸次崩れ落ちて、急な斜面ができあがり、17時やや前に辛うじて突撃路が開設された。

このとき、敵の重迫撃砲弾10数発が、観測所、戦闘指揮所付近に集中し、屋根は崩れ耳は聞こえず、目は眩み、濛々たる爆炎に包まれたのであるが、敵の砲撃がわが戦闘指揮所に集中している好機に乗じ、伊藤大隊長は「独断突入」を命じ、第1中隊、次いで第4中隊が突入を敢行して、光華門に日章旗を打ち立てた。

しかしながら、城門内に突入した大隊主力は、敵の射撃、手榴弾戦、敵の逆襲など、肉弾相撃つ悲惨な戦況となったが、重砲大隊や友軍飛行機の爆撃に支援されて、占領地を死守し、12日14時頃、第2大隊の救援・弾薬・食料も補給され、将兵の士気大いに上った。夜半頃より、敵の銃声、手榴弾投擲も次第に減少し、13日4時、まったく聞こえなくなった。偵察の結果、敵の大部隊が退却していることが判明したので、城壁上に躍り上がり「一番乗り」を喜びあった。}(「証言による南京戦史(7)」,P5『敦賀聯隊史』,宮部一三著「風雲南京城」に拠る)

(7) 紫金山の激戦と中山門占領

紫金山は南京城の東にある標高448メートルの小高い山で、山腹には明孝陵(明の太祖朱元璋の墓)、中山陵(孫文の墓)などの史跡がある。紫金山の西北のふもとに中山門、西のふもと(中山門の北側)に大平門がある。

紫金山を守備していた中国軍の教導総隊は雨花台を守備していた第88師団に劣らない精鋭軍であった。この方面を担当した16師団(京都)は、12月10日より次の3つに分かれて南京城を攻めた。①紫金山北麓を迂回して揚子江岸の下関に至り敵の退路を遮断する歩38連隊、②紫金山中央を攻める歩33連隊、③紫金山南麓を経て中山門に向う19旅団(歩9連隊と歩20連隊)。

①の歩38連隊は、13日、南京城北側の下関(シァカン)に進出し、敗退する中国軍を攻撃した(4.1.2項)。

②の歩33連隊は、10日から紫金山に構える中国軍陣地を攻撃し、激戦の末、12日午後3時頃制覇した。以下は、その戦闘に参加した兵士の証言である。

{ 12月10日午後1時30分、命によりわが部隊は紫金山要塞に向かって攻撃を開始しました。守るは軍官学校教導隊の約1ケ旅団の精鋭です。何しろ山上のことですから、1ケ中隊(約150人)ぐらいしか同時に行動できません。紫金山といっても頂上までには幾つもの峯があり、第1峯は227メートル、第2峯282メートル、第3峯386メートル、頂上の第4峯は488メートル。これを白兵戦で攻め登るのです。塹壕の中は戦死者で埋まり、死闘に継ぐ死闘を余儀なくされ、わが方も多数の戦死傷者を出しました。

かくして3日3晩の戦闘の末、12月12日の夕闇迫るころ、最高峯の488高地は遂にわが軍の手に帰しました。}(「証言による南京戦史(9)」,P6 羽田武夫氏(歩33連隊機関銃中隊一等兵)の証言)

{ 戦死者は予想より少なかったが、目立ったことは幹部の犠牲が多かったことである。歩33連隊の如きは、南京攻撃が終った時には、出征時の中隊長は一人も残らなかった。}(「証言による南京戦史(4)」,P9 第16師団司令部副官 宮本四朗氏の遺稿)

③の19旅団の進路には明孝陵や中山陵という史跡があり、これを破壊しないように配慮して進撃した。12日夜になって中国軍が退却を始めたので12日未明、進撃を始め13日早朝、敵のいなくなった中山門を占拠した。

法爆撃で破壊された中山門 村瀬守保「私の従軍中国戦線」日本機関紙センター

(8) パナイ(Panay)号事件

12月12日午後、南京上流約20kmの揚子江に停泊していたアメリカの砲艦パナイ号とパナイ号が護衛していた商船数隻を日本の海軍機が攻撃し、パナイ号は沈没した。パナイ号にはアメリカ大使館やアメリカ人ジャーナリスト、商社員、イタリア人など74人が乗船していたが、パナイ号の3人と商船の1人が死亡した(「南京難民区の百日」,P146-P148)。当時、揚子江は南京から脱出する中国人が外国船を借用したり、外国船を偽装したりしており、海軍はそれらと誤認して攻撃した、と主張したが、アメリカ側は「上空から見えるように国籍を表示していた、爆撃後機銃掃射が行われており明確な攻撃の意図があった」、と反論。結局、海軍及び外務省がアメリカに陳謝し賠償金を支払うことで事態は収拾された。

(9) 日本の新聞報道

南京陥落前から新聞報道は過熱しており、まだ総攻撃も始まっていない12月7日に早くも「南京城事実上陥落」という号外(東京日日新聞)註34-3が出されている。12月10日夕方、光華門に飛び込んだ部隊が日章旗をたてたのを見て、11日の日本の各新聞は一斉に南京陥落を報道した註34-4。

「皇軍勇躍南京へ入城/敵首都城頭に歴史的日章旗 … 」(東京日日新聞)

「南京城頭燦たり日章旗/感激の10日、首都を占領/光華門 … 」(読売新聞)

「祝・敵首都南京陥落/歴史に刻む輝く大捷/南京城門に日章旗 … 」(東京朝日新聞)

これらの新聞記事について秦氏は次のように述べている。

{ 記事の多くは軍当局が発表した戦況報告や、華々しい武勇伝や戦場美談のたぐいで、日本軍の恥部に触れた記事はほとんどみられない。}(秦:「南京事件」,P15)

11日夜以降、日本の各地で提灯行列、奉祝パレード、祝勝大講演会などの祝賀行事が繰り広げられ戦勝ムードにわいた。

3.4節の註釈

註34-1 南京城攻略要領

{ 中支方面軍は、秩序ある整斉たる入城、掃蕩戦を行うために、12月7日、「南京城攻略要領」を示達した。その概要は次のとおりである。

一、南京守城司令官若しくは市政府当局なお残置しある場合には、開城を勧告して、平和裡に入城することをはかる。この際、各師団は各々選抜せる歩兵一大隊(9日に3大隊と訂正)を基幹とする部隊を先ず入城せしめ、城内の地域をわけて掃蕩す。

二.敵の残兵なお城壁に拠り抵抗を行う場合には、戦場に到着しある全砲兵を展開して砲撃し、城壁を奪取し、各師団は歩兵1連隊を基幹とする部隊をもって城内を掃蕩す。

三.城内掃討戦においては、作戦地域を指定し、これを厳に確保せしめ、もって友軍相撃を防ぎ、かつ不法行為にたいする責任を明かならしむ。

四.城内における両軍の作戦地境 共和門―公園路―中正街―中正路―漢中門

五.各軍にたいする配当城門 派遣軍 中山門、太平門、平和門 第十軍 共和門、中華門、水西門

六.南京入城後の処置 (1)各兵団に地域を指定して警備に任ぜしめ、主力は城外適宜の地点に集結す。(2)入城式、合同慰霊祭、防空部隊の推進、南京警備部隊の配備等の件(略)

七.南京城の攻略及び入城に関する注意事項

(1) 皇軍が外国の首都に入城するは、有史以来の盛事にして、永く竹帛【チクハク】に垂るべき事績なると、世界の斉しく注目しある大事件なるに鑑み、正々堂々将来の模範たるべき心組をもって、各部隊の乱入、友軍相撃、不法行為等、絶対に無からしむるを要す。

(2) 部隊の軍紀風紀を特に厳粛にし、支那軍民をして、皇軍の威武に敬仰帰服せしめ、苟【いやしく】も名誉を毀損するが如き行為の絶無を期するを要す。

(3) 別に示す要図に基き、外国権益特に外交機関には、絶対に接近せざるは固より、外交団が設定を提議し、わが軍に拒否せられたる中立地帯には、必要のほか立入を禁じ、所要の地点に歩哨を配置す。また、城外における中山陵その他、革命の志士の墓および明孝陵には立ち入ることを禁ず。

(4) 入城部隊は、師団長が特に選抜せるものにして、予め注意事項特に城内の外国権益の位置等を徹底せしめ、絶対に過誤なきを期し、要すれば歩哨を配置す。

(5) 掠奪行為をなし、また不注意といえども火を失するものは、厳罰に処す。軍隊と同時に、多数の憲兵、補助憲兵を入城せしめ、不法行為を摘発せしむ。}(「証言による南京戦史(3)」,P8)

註34-2 開城勧告

{ 日軍百万すでに江南を席巻せり。南京城は、まさに包囲の中にあり。戦局大勢よりみれば、こんごの交戦はただ百害あって一利なし。惟(おも)ふに、江寧の地は中国の旧都にして、民国の首都なり。明の孝陵、中山陵など古跡、名所蝟集し、宛然東亜文化の精髄の感あり。日軍は、抵抗者にたいしては極めて峻烈にして寛恕せざるも、無辜の民衆及び敵意なき中国軍隊にたいしては、寛大をもってし、これを冒かさず、東亜文化に至りては、これを反故保存するの熱意あり。

しかして、貴軍にして交戦を継続せんとするならば、南京は勢ひ必ずや、戦禍を免れがたし。しかして、潜在の文化を灰燼に帰し、10年の経営は全く泡沫とならん。依って本司令官は、日本軍を代表し貴軍に勧告す。即ち、南京城を平和裡に開放し、しかして左記の処置※に出でよ。 大日本陸軍総司令官 松井石根 }(「証言による南京戦史(3)」,P10)

※「左記の処置」とは、この勧告に対する回答方法を定めたもの。

註34-3 東京日日新聞号外

板倉由明:「本当はこうだった南京事件」,P82-P83

註34-4 日本の新聞報道と祝賀行事

笠原:「南京事件」,P123