日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 近世ヨーロッパ / 2.9 まとめ

2.9 まとめ

(1) 封建制から絶対王政へ

封建制を基盤とするヨーロッパ中世の政治体制は、次のようなものであった。

{ 政治的な主体として、皇帝や国王のほかに、公爵、伯爵、騎士などがそれぞれ一定程度独立した権限を有していた。教皇、大司教、修道院など宗教的な主体も大きな政治力を有しており、さらにイタリア諸都市やバルト海沿岸のハンザ諸都市なども独立した主体だった。これら主体同士の関係や帰属意識はきわめて複雑に入り組んでいた。一人の騎士が複数の主君に仕えることはしばしばあった。領土の移動も激しく、相続や結婚によってしばしば領主が入れ替わり、領域の広さが変化した。このような空間では国籍という概念は成り立たない。}(羽田「東インド会社とアジアの海」,P368)

これに対して近世の絶対王政の国家は、より現代人が持つ「国家」というイメージに近くなる。

{ この複雑で入り組んだ権利関係や帰属意識を整理し、単純化したのが、国王を頂点として政治権力が一元化され、固定的な領域を持つ主権国家だった。国王の権力が強くなったため、しばしば絶対王政という用語も用いられる。}(羽田「同上」,P368)

つまり、多種多様な政治主体が網の目のような関係でつながる分権体制が、王を頂点とする中央集権体制に変っていった、といってよいだろう。

そうした変化が起きた主な要因としては、経済的変化と軍事的変化が考えられる。経済的変化とは、農業を主体とした狭い地域内での自給自足経済から、商工業が発達してより広域の経済交流が進んだことである。また、軍事的変化とは、武器や戦闘法の変化と傭兵の活用や戦争の大規模化などにより、安全保障に多大な費用がかかるようになったことである。それ以外にも、宗教改革や啓蒙思想など文化的変化も影響したであろう。

(2) 絶対王政とは…

絶対王政――absolute monarchism、絶対主義ともいう――は、一般的には次のように定義されている。

{ 16ー18世紀,封建制国家から近代国家への過渡期にヨーロッパに現れた政治形態。<絶対主義>もほぼ同じ意味で使われる。国王は中央集権的統治のための官僚と直属の常備軍を支柱とし,弱体化した貴族階級と資本の本源的蓄積期にあるため未発達な市民階級とを押さえ,無制約の権力を振るった。多くの場合,王権神授説を援用して王権を強化し,重商主義を経済理論とした。}(コトバンク〔百科事典マイペディア〕)

こうした定義については、次のような批判や異論があり見直し論も出ているようである。

- ①王権が絶対であったわけではなく、その絶対性は、貴族・ギルドなど特権を有する諸団体(社団)が協力することで成立していた。註29-1

- ②(イギリスの)ヘンリ8世(在位1509-47)の政治を実行したのは、聖俗の臣と議会などであり、官僚制や常備軍もない。これを絶対主義というには、よほどの拡大解釈が必要。註29-2

- ③16,17世紀には常備軍は存在しなかった。王の私有財産としての常備軍が主流になるのは18世紀になってからである。註29-3

ウォーラーステインの次の定義が最も汎用的かもしれない。

{ 国王とその取り巻きたちが、直接的には家産的・売官制的な官僚と傭兵による常備軍に支えられて政権を握っているような構造 }(I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅠ」,P360)

※1 I・ウォーラーステインはアメリカの社会学者で、独自の視点で近代史を分析した著書「近代世界システム」で世界の注目を浴びた。「近代世界システム」については、こちら (http://www7b.biglobe.ne.jp/puff_mdg/rp/Rcp19.html)を参照願いたい。

(3) 資本主義経済の成立

近代世界システムとは

「近代世界システム」とは、{ 近代世界を一つの巨大な生き物のように考え、近代の世界史をそうした有機体の展開過程として捉える見方 }(川北「世界システム論講義」,Ps109-) であるが、「国際分業に基づく広域経済ネットワークが政治的連携によって補完されたもの」であり、ウォーラーステインはそのフレームワークを通して近代史を分析している。近代世界システムは3つの要素、すなわち先進国である「中核」とそこに原材料を供給する「周辺」、両者の中間にあたる「半周辺」で構成され、「中核」は「周辺」を搾取するという資本主義経済原理に基づいてシステムは動作する。

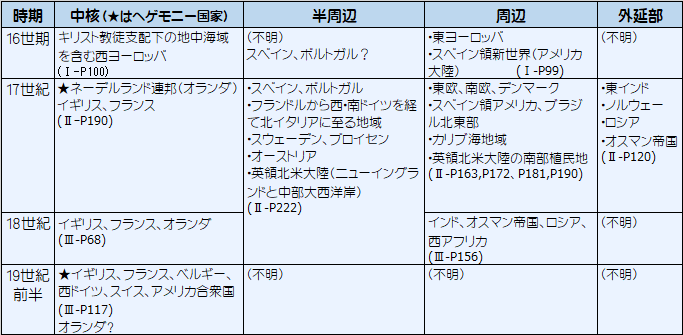

図表2.35 近代世界システムの推移

※(Ⅲ-P333)は引用元の巻番号とページを示す。

自給自足から近代世界システムへ註29-4

ヨーロッパでは、1150年頃まで大半の人々が自らの食料を生産し、非農業人口には物々交換で食料を供給するような半自給的なシステムが一般的だった。その後、人口増と生産性向上により余剰分が増え、それを買い取る職人や商人層が増えて都市が成長していった。14世紀まではこのような小さな経済圏の中で食糧生産と手工業を中心として経済は発展してきた。遠距離との貿易は贅沢品に限られ需要は富裕層に限定されていた。

14世紀になると、戦争や飢饉、疫病などによりこの発展は停止して既耕地は放棄され人口も減少する。人口減は、労働力不足→賃金上昇→物価騰貴という悪循環を引き起こし領主層の窮乏化を招いた。西欧の耕地が優越した地域では中農層が勃興し、西欧の耕地が少ない地域では牧畜業に転換、東欧においては大規模農場に集約されていった。

ダメを押したのが百年戦争(1337~1453年)で、この頃から戦争の方法が、弓から銃砲へ、騎兵から歩兵へ、と変化し、戦争に要するコストや要員が増加していった。こうした変化に対応できるのは裕福な大領主だけで、小さな領主は王や大領主に寄生するしかなくなっていった。

ウォーラーステインによれば、近代世界システム(=資本主義的世界経済)の確立にとって、決定的な意味を持つ条件が3つあった。すなわち、当該世界の地理的規模の拡大、多様な生産物と各地域に適した労働管理方法の開発、さらに、世界経済の中核国家になる比較的強力な国家機構の創出、がそれである。これらの課題を解決したのが、大航海時代がもたらした新世界だった。

近代世界システムがもたらしたもの註29-5

ウォーラーステインは、「1450年~1640年までの期間に近代世界システムが成立した」という。その時の地理的範囲は図表2.35に示す通りである。成立時のシステムは、従来別々に存在していた2つのシステム――北イタリア諸都市に中心を置く地中海のシステムと、北西および北ヨーロッパのフランドル・ハンザ貿易圏――が結合して「中核」を形成し、東欧やアメリカ大陸が「周辺」として加えられた。それは、16世紀以降、物価の地域差が小さくなっていくことによって証明される。(2.5.3項のコラムの図表2.22参照)

近代世界システムの成立により、次のようなことが起こった。

- ①新世界の金銀がヨーロッパに大量に流れ込み、本来の資力を越えた生活と貯蓄の増加をもたらした。

- ②金銀の流入により物価の上昇、すなわちインフレが起きたが、並行して貯蓄を上回る投資もなされた。

- ③東欧の農奴制、アメリカ大陸の強制労働制により、資本主義の発達が可能になった。西欧ではヨーマン=中産農業経営者が勃興した。

(4) 外交と軍事

近代外交のはじまり註29-6

多数の都市国家が並立した北イタリアでは百年戦争(1337-1453年)などの戦乱に際して、他国の動静を監視してすみやかに情報をキャッチする在外使節を配置するようになった。イタリア戦争を契機にアルプスの北と南の国際政治が結びつくと、こうした慣行はヨーロッパ全体に広がっていった。

ウェストファリア条約(1648年)で国家主権が認められると、各国は封建的関係や宗教ではなく自国の利益追求を第一の目的に、恒常的な戦争状態を避けるため、また突出した強国の出現を抑止するため、「バランス・オブ・パワー」の観念のもと同盟関係の構築を重視した外交が展開された。

しかし、各国の利己心から繰り広げられた合従連衡は、勢力均衡が変動する局面において破られることになる。それは王が交替するときに引き起こされた。17世紀後半から18世紀半ばに起きた戦争の大半が「〇〇継承戦争」となっているのが、それを証明している。

騎士の戦争から歩兵の戦争へ註29-7

13世紀までの戦争は、封建領主が私的紛争解決のために騎士を中心に数百人の規模で行う争いがほとんどで、国王レベルが行う戦争にしても千人そこそこの軍勢による短期間に限定された地域内戦争に過ぎなかった。

13世紀から14世紀にかけて国家は強大化し、それにともなって戦争の規模も拡大していった。その当時の戦争は長槍と剣を持ち、鎧兜で身を固めた重武装の騎士が中心であった。

しかし、15世紀初頭に開発された火縄銃と15世紀末にスイス人が始めた長槍を持った歩兵集団による戦闘は、従来の重装騎兵を無用の存在に追い込んだ。火縄銃は長弓や石弩には比べものにならない破壊力を持っていたし、長さ数メートルの長槍を持った数百数千の兵士たちが一斉に繰り出す歩兵隊に重装騎兵は手も足も出なかった。

17世紀になると火縄銃よりはるかに扱いやすいマスケット銃が使われるようになり、大砲を使う砲兵隊も組織されるようになる。

傭兵から徴兵へ註29-8

傭兵制度において、兵士は部隊長が徴募して訓練し、戦時には指揮をした。国はそうした部隊長と契約して軍を編成した。やがて、そうした部隊長を束ねて軍として戦争を請け負う大企業家が登場する。30年戦争で活躍したヴァレンシュタインはその代表である。彼は兵士に、自分の工場で生産した武器や軍服を提供し、戦闘の指揮も行った。このような傭兵軍に王や国家への忠誠を期待することはできなかったが、かといって国家直属の軍を保有するには財政的にも行政能力的にも困難であった。

17世紀になると、徴兵や軍の組織化により王や国の直属の軍を恒常的に保持するための財力や権力を持ち始めていた。軍事に関する部局として、徴兵、武器や装備の製造・調達、軍需品の補給を担当する部局と、前線を統帥し指揮官たちに指令を発する軍事作戦を指導する部局が設立されていった註29-9。

各国の徴兵制度は次のようなものであった。

- ・西欧諸国では、16世紀からあった民兵制度が活用された。それは軍務に適した人々の中から抽選で選抜する制度であったが、思うように兵士は集まらず、志願兵などに頼らざるをえなかった。強制的な徴兵制度になるのは19世紀になってからである。

- ・プロイセンでは強制的な徴兵制をしいて農民たちから集めたが、農業生産への影響から外国からの志願兵にも頼らざるをえなかった。

- ・ロシアでは、農奴から強制的に徴兵する制度をつくった。

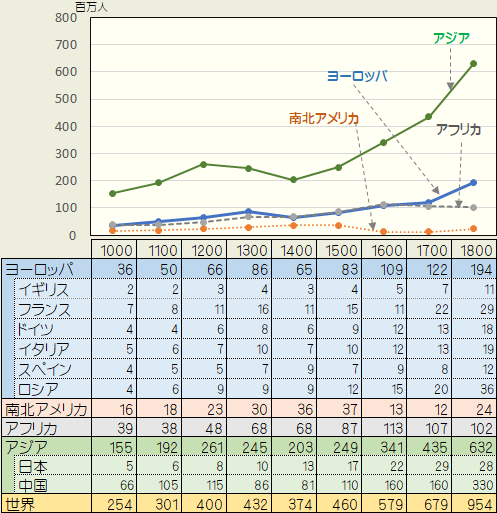

(5) 人口

ヨーロッパの人口は14世紀のペストの大流行で大きく減少したが、15-17世紀は微増となり、18世紀は大幅に増加した。16-17世紀に伸び悩んだのは、百年戦争、イタリア戦争、30年戦争など大きな戦争の影響の他に疫病や飢饉の影響もある。

一方、南北アメリカ大陸は16-17世紀に3分の2以上の人口を失った。いうまでもなく、その原因はヨーロッパ人の新世界進出によるものである。また、アフリカが17-18世紀にかけて人口を減らしたのは奴隷貿易によるものである。

アジアについては、ヨーロッパと同様の増加をみせている。この時期の日本の人口はヨーロッパの大国フランスとほぼ同等の規模である。

図表2.36 世界の人口推移(11~18世紀)

出典)地域別人口は、Wikipedia「歴史上の推定地域人口」(Biraden)、国別は同左(McEvedy&Jones) 2000年は国連人口統計による。

2.9節の主要参考文献

- I・ウォーラーステイン著,川北稔訳「近代世界システムⅠ~Ⅱ」、名古屋大学出版会、2013年10月15日

- A・バルベーロ著,西沢龍生監訳「近世ヨーロッパ軍事史」、論創社、2014年2月25日

2.9節の註釈

註29-1 社団の協力

Wikipedia「絶対王政」

註29-2 ヘンリ8世の統治

{ 彼【ヘンリー8世】の政治を実行したのは、聖俗の臣と議会と全国の名望家であった。官僚制や常備軍といえるほどのものはない。議会と法と公共精神、そして国教会によるヘンリの統治は、フォーテスキュのいう「政治共同体と王による統治」であり、これに直情径行が加わったのにすぎない。絶対主義というには、よほどの拡大解釈が必要であろう。それとも、専門家に尋ねたいが、絶対主義とは「近世の君主制主権国家」という程度の意味なのだろうか。」(近藤「イギリス史10講」,P89-P90)

註29-3 16,17世紀の常備軍

{ 16世紀と17世紀には常備軍は存在しなかった。}(バルベーロ「近世ヨーロッパ軍事史」,P60)

{ 新旧システムの交代は、ルイ14世がしかけた最後の諸戦争の間に、急速に実現されていった。18世紀初頭には王の私有財産である常備連隊は、私的起業家により臨時に組織された連隊を、ほとんどすべての国の軍隊において数の上で上回るようになる。だが、後者が完全に消滅することはなかった。}(同上,P102)

註29-4 自給自足から近代世界システムへ

I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅠ」,P16-P30

{ 1150年頃から1300年頃にかけてヨーロッパでは、封建的な生産関係の枠内でではあったが、地理的にも商業面でも、人口の点でも発展が認められた。1300年頃から1450年頃にかけては、これも地理的にも商業的にも、人口の点でも、逆に収縮の方向に向かった。

発展の後にきたこの収縮は「危機」を生んだ。じっさい、危機は経済面のみならず、政治面――貴族間の紛争と言ってよい戦争と農民反乱が2大徴候をなす――でもみられた。}(同上、P29)

註29-5 近代世界システムがもたらしたもの

I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅠ」,P74-P77・P118-P119

{ 物価の地方差はなくなりはしなかったが、その差が縮まっていったことは容易に観察できる。キリスト教徒支配下の地中海域と東ヨーロッパの物価差は、1500年には6対1くらいだったのに、1600年にはわずか4対1に狭まり、1750年には2対1程度までに達した。}(同上,P77)

註29-6 近代外交のはじまり

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P60-P62 柴田「フランス史10講」,P75-P76 A.バルベーロ「近世ヨーロッパ軍事史」,P95

註29-7 騎士の戦争から歩兵の戦争へ

A.バルベーロ「近世ヨーロッパ軍事史」,P5-P8・P40-P51

註29-8 傭兵から徴兵へ

A.バルベーロ「近世ヨーロッパ軍事史」,P98-P116

{ アンシャンレジーム期の軍隊は、志願兵あるいは今日いうところの専業兵士により編制されている。… 兵士とは通常はきわめて長い期間、さらに言えば一生涯、武器を手に戦い続けることを強いられた不運な者たちであった。身請け金を支払うことができない以上、彼らには退役の機会すらなかったからである。

ルイ14世の治世には、兵士の募集が飢饉の年にのみスムーズに遂行されることが、よく認識されるようになっていた。これは換言すれば通常の作柄の年には、誰も進んで兵士になどなろうとしないことを意味している。そこでこうした場合、しばしば、浮浪者や受刑囚を強制的に入隊させるという奥の手が発動された。}(同上,P113)

註29-9 軍事に関する部局

旧日本陸軍でいえば、「徴兵、武器や装備の調達など」を担当するのが陸軍省、「指揮官たちに指令を発し軍事作戦を指導する」のが参謀本部である。