日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.6 近世フランス / 2.6.2 ルイ14世

2.6.2 ルイ14世

1638年、父ルイ13世と母アンヌ(スペイン王フェリペ3世の王女)の間に生まれたルイ14世(在位1643-1715)は父の死去にともない、わずか4歳で即位した。母アンヌが摂政、マザランが宰相だった。マザランはフロンドの乱を鎮圧し、ルイ14世とスペイン王女マリー・テレーズとの結婚を成立させて1661年に世を去った。マザランの死とともにルイ14世は親政をはじめた註262-1。

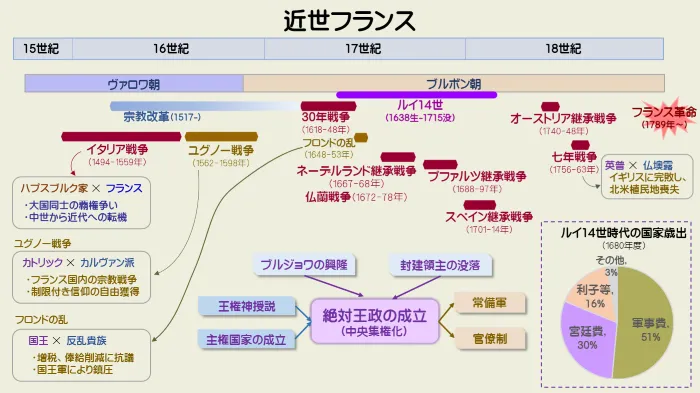

図表2.23(再掲) 近世フランス

(1) ルイ14世の統治註262-2

行政改革

「朕は国家なり」と豪語したルイ14世は次のような行政改革を行い、家父長制的な性格をとどめていた政治体制を王を頂点とする徹底した官僚制に改めた。

- ・ 三部会の停止; フランスの議会に相当する三部会は1614年に開催したあと、ルイ14世の統治中は一度も開かなかった。

- ・宰相制の廃止; 王自身が宰相の役割を担った。

- ・国務会議の再編; 国の最高機関である国務会議から王に対して一定の発言力がある王族や大貴族を排除し、新興貴族やブルジョア層を登用してトップダウン構造の官僚制を構築した。

- ・地方行政の統制強化; マザランが設置した地方監察官を任期制にして財務総監コルベールの管轄下におき、地方長官として官僚化した。

- ・重商主義政策; コルベールは輸入制限、輸出産業の振興、東インド会社の設置や植民地の拡大などを行った。

- ・陸軍の統制強化; 貴族が独占していた連隊長など将官の特権を剥奪し、国防長官への服属を強制することにより、封建的・身分制的な軍から上意下達の近代的な軍に変えていった。

- ・ナントの王令の廃止; プロテスタントを禁止し迫害したため、多数の商工業者が国外に亡命した。

ヴェルサイユ宮殿

ルイ14世統治の象徴がヴェルサイユ宮殿である。はじめは祝宴用のために先王の狩猟場を改造したのが約40年間にわたる工事のすえにヨーロッパ最大の宮殿に仕上げられた。1682年に王が定住するようになると、単なる王の住まい、執務室ではなく、王の権威を誇示する装置になった。王の起床から就寝まで、数多の廷臣にかしずかれながら過ごす王は、また宮廷に出入りするすべての貴族の態度や顔色にいつも目を光らせていた。

{ 貴族たちは一族郎党を捨ててヴェルサイユ宮殿に居をかまえ、毎日伺候して王の機嫌をうかがい、王がばらまいてくれる恩恵にあずかった。こうしてヴェルサイユ宮は貴族の牙を抜いて馴化させる「黄金の檻」となり、… 国家そのものが王宮の私室のなかに密閉され硬直化した。}(柴田「フランス史10講」,P85)

(2) 絶対王政の形成註262-3

絶対王政とは、君主が絶対的な権力を行使する政治の形態で、その典型といわれているのがルイ14世を中心とするブルボン朝の時代である。イギリスのテューダー朝、プロイセン、ロシアなどにも同様のものが存在した。

絶対王政を可能にしたのは、封建領主層の没落と新興ブルジョア層の興隆という社会的変化である。農地を経済的基盤としている旧来の領主層は、農民からの貢租だけでは生活の維持ができなくなり、宮廷へ寄食して軍・官・聖の職を得るしかなくなる。そうした職につけなかった領主たちは没落していった。他方、16世紀以降の商工業の発達によって富をたくわえた業者が増加していった。彼らにとっては、経済活動を支えてくれる強力な王政が必要である。彼らのなかには土地を買って地主になったり、国庫に多額の金銭を貸し付けたり、官職についたりして貴族に叙せられる者も現れた。このような「ブルジョア」が絶対王政を支えたのである。

また、絶対王政が成立するためには他の国や組織などからの干渉を受けずに政治を進められる必要があるが、フランスはボローニャ政教協約(1516年)によってローマ教皇からの介入を排除し、ウェストファリア条約(1648年)においてヨーロッパ各国間の国家主権を認め合うことが公式に確認された。さらに王権の正統性を保証し失政の存在を認めない王権神授説もその論拠の一つとされた。

(3) 絶対王政の構造註262-4

絶対王政において、王は領域内――国境という概念はこの時代に生まれた――にある人やモノを動員するために徴税や裁判などを実施する機構を持つことになる。だが、まだこの時代は官僚体制の不備や地方割拠主義の強さなどから、国家と住民の間に中間団体を介在させる必要があった。中間団体とは、聖職者・貴族・平民を代表する団体、商工業の職能別・地域別団体、農村共同体、官職保有者の団体、など既存の業界団体のようなものであった。王はこれらの団体に特権を与えてその自主性を認め、そのかわりに課税その他の要請にこたえさせた。

こうした団体には農民を含めてほとんどすべての住民が加入しており、その団体を通して何らかの権利を得ていた。除外されていたのは、ユダヤ人、異端者、浮浪者であった。

(4) 売官制註262-5

官職の購入は中世末期からあったが、フランスでは1483年の財務官職を皮切りに、行政、司法、軍務などほとんどすべての官職を購入することができるようになり、1604年から転売や相続することも可能になった。王にとって、売官制は戦費の増大や豪華な宮廷生活を支える効果的な増収策になった。購入するブルジョアたちにとっては、社会的地位の向上だけでなく、公権力の名のもとに私腹を肥やすこともできた。彼らは一般の庶民から「役得収入」を得ることができたのである。

対象となる官職の数は1515年には約5千だったが、ルイ14世親政開始の1661年には約5万人にも増加した。

なお、売官制度はフランスだけでなくイギリスやスペインにも存在した。

(5) ネーデルランド継承戦争(1667-68年)註262-6

ルイ14世は国内の支配体制が固まると、近隣のオランダやスペインに向けて侵略戦争を開始した。

スペイン王フェリペ4世が没し、その子カルロス2世が即位すると、ルイ14世は自分の妃マリー・テレーズ(スペイン名:マリア・テレサ)がフェリペ4世の娘であったことから南ネーデルランドの継承権を主張し、1667年5月に突然、南ネーデルランドに侵攻した。当時ヨーロッパ最強といわれたフランス軍はあっというまに南ネーデルランドを占領したが、脅威を感じたオランダはイギリス、スウェーデンと3国同盟を結んだ。そのためフランスは南ネーデルランドを確保できず、68年5月に和約を結んでフランドルの都市をいくつか獲得するだけで終わった。

(6) 仏蘭戦争(1672-78年)註262-7

ルイ14世はオランダを敵視し、イギリス・スウェーデンと同盟を結んで、1672年春オランダに侵攻しユトレヒトを陥落させた。オランダはのちにイギリス王ウィリアム3世となるオラニェ公ウィレムをオランダ総督にして、オーストリアやドイツ諸侯、スペインなどと結んでフランスに対抗、イングランド艦隊を破ると形勢は逆転した。ルイ14世はやむなくオランダから兵をひき、南ネーデルランドとフランシュ・コンテ※1に鉾先を転じた。しかし、ドイツ諸侯の反撃に加えて1677年ウィレムがイングランド王ジェームズ2世の娘メアリーと結婚したことから、フランシュ・コンテとフランドル南部のいくつかの都市を獲得することで講和した。

※1 フランシュ・コンテ; フランス東部、スイス国境にある地域。

(7) プファルツ継承戦争(1688-97年)註262-8

1685年プファルツ※2選帝侯カール2世が死去すると、遠縁のフィリップ・ヴィルヘルムが継承したが、ルイ14世は弟の妃でカール2世の妹エリザベートのプファルツ継承権を主張、これに対して、オーストリア、ドイツ諸侯、スペイン、オランダ、スウェーデンなどがアウクスブルク同盟を結成してフランスに対抗した。

1688年9月、ルイ14世は宣戦布告してプファルツ、ケルン、マインツなどに侵攻した。1689年イギリス名誉革命でウィレムがウイリアム3世としてイギリス王に即位するとイギリスも同盟に参加し、戦争はアイルランドにも広がった。さらにイタリアやスペインでも戦闘が行われたが、一進一退を繰り返すうちに各国に厭戦気分が広がり、1697年講和条約が結ばれた。フランスは占領地のほとんどを返還、事実上の敗北であった。

なお、この戦争は「大同盟戦争」、「アウクスブルク同盟戦争」、「九年戦争」などとも呼ばれる。

※2 プファルツ(Pfalz); ドイツ南西部にある地方でハイデルベルクが首都。フランス西部アルザスと接する。

(8) スペイン継承戦争(1701-14年)

「生まれたときから死に瀕していた」※3といわれるスペイン王カルロス2世(在位1665-1700)の後継について、ルイ14世は王妃という切り札※4を抱えて、初めからスペイン王の継承問題に重点をおいていた。後継者をめぐる策謀のなか、カルロス2世の遺言状はルイ14世の孫アンジュー公フィリップを後継者として指名していた。

結局、フィリップはフェリペ5世としてスペイン王に即位したものの、ルイ14世が狙っていたスペイン併合はかなわず、多額の借金だけが残ることになった。

{ この戦争で最大の実質的利益を勝ちとったのはイギリスだった。名誉革命による体制をルイ14世に承認させ、北米大陸のフランス領の一部を獲得、ジブラルタルをスペインから入手、スペイン領アメリカと西インド諸島に対する貿易特権を認めさせた。… イギリスは海外貿易でフランス、オランダをおさえ、大ブリテン植民地帝国建設のための土台を築いた。(成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P309)

なお、スペイン継承戦争の詳細については2.4.4項(2)を参照。

※3 カルロス2世の病弱は近親相姦の影響だといわれている。

※4 ルイ14世の王妃マリア・テレーズは、スぺイン王フェリペ4世の娘。

2.6.2項の主要参考文献

- 柴田三千雄「フランス史10講」、岩波新書、2006年5月19日

- 成瀬治「近代ヨーロッパへの道」、講談社学術文庫、2011年4月11日

2.6.2項の註釈

註262-1 ルイ14世の即位、親政開始

柴田「フランス史10講」,P82-P84

註262-2 ルイ14世の統治

柴田「フランス史10講」,P84-P85 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P290-P299

{ 戦争のたびに財政がひっ迫すると、あまたの新設官職を売りに出したほか、百も2百もの貴族の位を創設し、金で買い取らせた。… こうしたあくどい手口は、ルイ14世がはじめて考え出したことではなく、アンリ4世以来たびたび行われていたものであった。 … こんな取引を可能としたものが、いくら金を使っても貴族になりたいというブルジョワの悲しい願望だったことも見のがせない。

イギリスで同じようなことをやったら、大変な騒ぎになるだろう。 … 要するに、当時のフランスのブルジョワたちは階級意識において同時代のイギリスのそれよりはるかに遅れていたのである。}(成瀬「同上」,P299)

註262-3 絶対王政の形成

柴田「フランス史10講」,P77-P78 Wikipedia「絶対王政」

{ ブルジョワは富を蓄積すると、企業の拡張ばかりでなく、… 国庫への貸付や徴税請負、官職購入の道を選ぶことが非常に多い。… きびしい産業規制が企業発展を制約しているため、安全性があるうえ社会的信用にもなるランティエ(金利や年金で生活する者)の道を選ぶ… この商人の企業活動からの逸脱が、イギリスと比べて産業革命が遅れた理由のひとつでもある。}(柴田「同上」,P78-P79)

註262-4 絶対王政の構造

柴田「フランス史10講」,P86-P87

{ 女性は微妙な存在だった。… 上は宮廷から下は都市の下層社会にいたるまで相当の影響力をもっている。しかし、少なくとも国家の目からみれば公的資格のない存在だった。}(柴田「同上」,P87)

註262-5 売官制

柴田「フランス史10講」,P88-P89 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P203-P204

{ ブルジョワが法服貴族にまで成り上がるためには、その家族が数世代にわたって営々と努力しなければならなかったのだが、これは年月をかけて兵民の「けがれを清める」ための待期期間と考えられた。また貴族が鉱山開発や海上商業などの特例をのぞく商工業に従事すると、貴族の資格を剥奪された。このように貴族身分とは、血統によってのみ優越性が伝達される非合理な神秘的概念であった。}(柴田「同上」,P89)

註262-6 ネーデルラント継承戦争

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P300 Wikipedia「ネーデルラント継承戦争」

註262-7 仏蘭戦争

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P300-P301 Wikipedia「仏蘭戦争」

註262-8 プファルツ継承戦争

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P302-P303 Wikipedia「大同盟戦争」