日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.4 ハプスブルク帝国の興亡 / 2.4.3 30年戦争

2.4.3 30年戦争

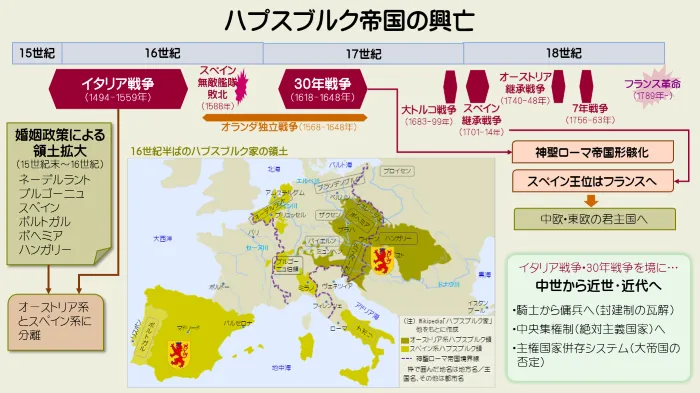

図表2.11(再掲) ハプスブルク帝国の興亡

(1) 概要

ボヘミアのプロテスタント貴族が宗教的な理由で起こした反乱は、ドイツ諸侯に広がり、さらにスウェーデン、フランスなどの介入により、ヨーロッパ世界全体を巻き込んだ大戦争になった。当初は新教徒と旧教徒の対立を軸にして始まった戦争だが、しだいに神聖ローマ皇帝と領邦君主の対立、そしてハプスブルク家と反ハプスブルク家の覇権争いへと拡大していった。ハプスブルク家は敗れ、政治と宗教の分離、領邦国家の国家主権が確認され、{ ヨーロッパは近代の扉をこじ開けたのである。}(菊池「戦うハプスブルク」,P3)

30年戦争を主導したのは、神聖ローマ帝国皇帝フェルディナント2世(在位1619-37)とフランスの宰相リシュリー(在任1624-42)であった。二人がこの戦争で狙っていたことは同じだった。すなわち、キリスト教を普遍的な社会基盤とした大神聖ローマ帝国をヨーロッパ全域を対象にして構築し、自国をその盟主に据えることである。二人とも終戦を見ずにこの世を去ったが、結果はふたりが目指した巨大帝国とは正反対に、主権を認められた小国家が乱立するヨーロッパになった註243-1。

30年戦争は4つのフェーズにわけることができる。

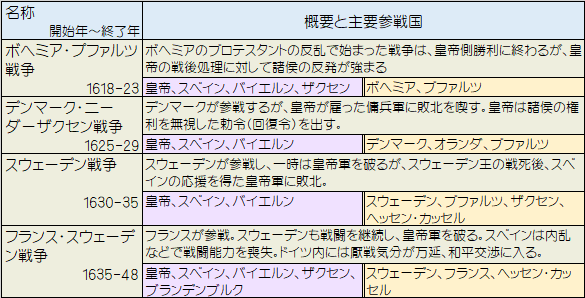

図表2.15 30年戦争概観

(注) 主要参戦国には資金援助など間接的な支援国は含まない。「皇帝」は神聖ローマ皇帝。

菊池「戦うハプスブルク」、岩崎「ハプスブルク帝国」,P155などをもとに作成。

(2) ボヘミア・プファルツ戦争(1618-23年)註243-2

神聖ローマ皇帝でボヘミア王でもあったルドルフ2世(皇帝在位1576-1612)は、1609年にボヘミアにおける信教の自由を認めたが、一代おいて次のボヘミア王になったフェルディナント2世は、筋金入りのカトリックで新教徒弾圧に乗り出した。これに反発したボヘミア貴族たちは、1618年5月プラハの宮殿に押しかけてフェルディナントの代官ら3人を窓から放り投げ、30年戦争が始まった。ボヘミアでは窓外放擲は反乱を意味する政治行動だった。

翌1619年、フェルディナント2世が皇帝位につくと、ボヘミア議会はフェルディナントの王位を廃し、かわりにドイツのプファルツ※1選帝侯フリードリヒを王に迎えた。フェルディナントは、カトリックのバイエルン※2侯をかつぎだし、鎮圧軍を編成する。

1620年11月8日、プラハ近郊のビーラー・ホラ(白山)で両軍は衝突、皇帝側の圧勝で終わった。フリードリヒは追放されてその領地(プファルツ)と選帝侯の地位はバイエルン侯に与えられた。

※1 プファルツ(Pfalz) ドイツ南西部にある地域。

※2 バイエルン(Bayern) ドイツ南部の州。州都はミュンヘン。

ニンフェンブルク城。ミュンヘンにあるバイエルン選帝侯の夏の居城。中央の建物は1675年完成。

(3) デンマーク戦争(1625-29年)註243-3

フランスでは1624年、リシュリーが宰相として実権を握るとイギリス、デンマーク、スウェーデンにハプスブルクへの介入を要請した。

1625年、デンマークはドイツに軍を進め、プロテスタントの傭兵軍と合流した。一方、皇帝側はボヘミアの反乱で金を使い果たし、新たな傭兵を集める資金がなかった。これをみたボヘミアの傭兵隊長ヴァレンシュタインは、費用は戦地で軍税を徴収して回収することを条件に兵力の提供を申し出た。これにバイエルンなどの旧教連盟軍が加わって、1625年から26年にかけてドイツ北方を戦場とした戦闘が行われたが、結果はプロテスタント側の惨敗だった。

勢いにのる皇帝フェルディナント2世は、バルト海進出をもくろみ、バルト海に面するメックレンブルク侯爵領を召し上げてヴァレンシュタインに与えた。さらに、1629年にはプロテスタントが没収した修道院や教会領をカトリックに返還せよという「回復令」を出した。

こうした諸侯の権利を無視した皇帝の横暴に対して、プロテスタントだけでなくカトリックの諸侯も不満を募らせた。皇帝は諸侯から非難を浴びたヴァレンシュタインを罷免(1630年)して、当座をしのいだが、諸侯の不満はしだいに積もっていく。

(4) スウェーデン戦争(1630-35年)註243-4

1630年7月、スウェーデンは北ドイツに軍を上陸させた。スウェーデンの生命線だったバルト海をフェルディナンド2世が制覇することは許せなかったのである。

1631年5月、スウェーデン側についたドイツ中部の商業都市マグデブルクを皇帝軍は攻略し、住民の大半を虐殺した。この惨劇をみたプロテスタント諸侯の多くはスウェーデン側につくことになった。

1631年9月、ドイツ中部でスウェーデン+プロテスタント軍と皇帝軍が激突しスウェーデン側が大勝、つづいて1632年4月に行われた「レッヒ会戦」でもスウェーデン側が勝利をおさめた。

敗戦に危機感をもった皇帝フェルディナント2世は、罷免したヴァレンシュタインに再登場を要請、ヴァレンシュタインは軍の全権把握や領地の割譲と選帝侯位、など専横きわまる条件を提示するも、皇帝はこれを飲まざるを得なかった。

1632年11月、ヴァレンシュタインに率いられた皇帝軍とスウェーデン軍はリュッツェン※3でぶつかり、スウェーデン軍が勝利するが、この戦闘で軍を指揮していたスウェーデン王グスタフ・アドルフは戦死した。この戦闘後、スウェーデンとフランスはヴァレンシュタインに皇帝からの離反を促す。その後の詳しい経緯はわかっていないが、ヴァレンシュタインは1634年2月、皇帝の指示により暗殺された。 そして1634年9月、スペインからの援軍を受けた皇帝軍とスウェーデン・プロテスタント軍は、ミュンヘン北西のネルトリンゲンで激突、皇帝軍が圧勝した。

1635年5月に皇帝と諸侯の間でプラハ条約が結ばれ、皇帝は「回復令」(1629年)を撤回するかわりに諸侯が同盟を組むことを禁止した。これ以降、ほとんどのドイツ諸侯は皇帝側としてスウェーデンやフランスと戦うことになる。

1637年、皇帝フェルディナント2世はこの世を去った。

※3 リュッツェン ドイツ中部、ライプツィヒの近くにある町。

(5) フランス・スウェーデン戦争(1635-48年)註243-5

フランスはこれまでデンマークやスウェーデンを後方から支援してきたが、1635年5月ついにスペインに対して宣戦布告した。

1636年10月、スウェーデン軍はヴィットシュトック(ドイツ北部)の戦いで皇帝軍・ザクセン軍を破り、以降、反ハプスブルク陣営が優勢になる。1637年オランダがネーデルラントでスペイン軍を破り、1638年フランスはアルザス※4を奪ってネーデルラントと北イタリアを結ぶハプスブルクの大動脈を切断した。

スペインは海上でオランダ艦隊に圧倒され、陸上ではポルトガルの独立やカタルーニャ※5の反乱などにより戦闘能力が弱体化していった。

{ 戦争はひたすら戦争のための戦争となってきた。}(菊池、P182) ドイツ人の間には厭戦気分が高まり、1640年にはまず皇帝とドイツ諸侯の間で交渉が始まり、1644年12月からはフランス、スウェーデンなども含めた国際会議が始まった。それと並行して講和条件を有利にするための戦闘も、和平に合意する1648年まで続いた。

※4 アルザス 現在のフランス北東部、ドイツとの国境付近にある地方。

※5 カタルーニャ スペイン北東部。バルセロナが中心都市。

(6) ウェストファリア条約(1648年)註243-6

国際会議に参加したのは、イギリス、ポーランド、ロシア、トルコを除く全ヨーロッパ諸国66ケ国、参加人員は148人(うちドイツ人110人)だった。この会議で決定したのは次のようなことである。

a) 宗教関係

アウスブルクの宗教和議が破棄され、カルヴァン派を公認、領民が領主と違う宗教を信じる自由が黙認された。ただし、ハプスブルク世襲領だけは例外でカトリックが強制された。

b) 諸侯の権利

帝国諸侯の主権が認められ、外国と同盟を結ぶ権利も認められた。皇帝の立法権、条約権は帝国議会の議決に拘束されることになった。これによって神聖ローマ帝国皇帝の中央権力はほとんどなくなり、諸侯が並立する一種の国家連合になった。

c) 領土等

フランスはアルザス地方の諸権利を入手、スウェーデンは北ドイツの要地と賠償金を獲得、バイエルン侯・ザクセン候・ブランデンブルク侯は領地を拡大、スイスとオランダは神聖ローマ帝国からの離脱が承認された。

(7)影響註243-7

30年戦争による犠牲者数には諸説あるが、主たる戦場となったドイツを中心に民間人を含めた死亡者数は数百万人にのぼると推定されている。この戦争は、その後のヨーロッパ史に様々な影響を与えたが、ここでは菊池良生氏が指摘する3点を紹介する。

① 主権国家体制

単一の正義・秩序を奉じる正戦においては、敵を殲滅するしかないが、そうすると戦争は泥沼化し多数の犠牲を強いることになる。それを避けるためには、多数の正義・秩序の併存を認める主権国家併存システムに変え、戦争を殲滅戦から限定戦にするしかない。こうして、中規模国家がバランスしつつ競い合うというヨーロッパ独特の国際システムが形成されるようになった。

しかし、このシステムはヨーロッパのためのものであり、新大陸やアジアの国々の主権はあっさり踏みにじり、ヨーロッパ中心主義を世界に強いていくことになった。

② 絶対主義国家

小領主がミニ国家として統治する状態を主権国家とは呼ばない。君主制であれ、共和制であれ何らかの国家独占が敷かれ、国家理性が貫かれて初めて近代国家になる。そのため、領邦国家の中間勢力である等族※6たちは没落し、絶対主義国家に統合されていくことになる。

※6 等族 貴族、聖職者、市民の代表者など、身分制議会に出席できる権利を持つ者を等族という。

③ ナショナリズムの芽生え

ヨーロッパは絶対主義体制のもと限定戦争をくり返しながら国家組織の整備を進めていった。その結果、祖国のために無名の人たちが進んで命を投げ出すというナショナリズムが形成されていった。このナショナリズムは凶暴化し、戦争は限定戦争から再び殲滅戦争へとなっていく。30年戦争後に再来した殲滅戦争はナポレオン戦争であり、第一次・第二次大戦である。

コラム 戦争をはじめる理由

30年戦争でスウェーデンが神聖ローマ帝国に侵攻したとき、スウェーデン政府は次の5項目に対する報復であることを理由とした。

- ・帝国政府は スウェーデン政府の外交郵便の差し押さえと恣意的開封をしている。

- ・帝国政府は帝国内でのスウェーデンの商取引を妨害している。

- ・帝国政府はスウェーデンと交戦中のポーランドを支援し中立を破棄している。

- ・帝国政府はバルト海沿岸地域を軍事占領し、スウェーデンと他の沿岸諸国の安全を脅かしている。

- ・帝国政府はリューベックの和平会議からスウェーデンの代表を排除し、スウェーデンの名誉を著しく汚した。

これは当時の典型的な戦争宣告書である。戦争はこんなふうに始まる。国が戦争を始めるとき、だいたい政府は「戦争の勃発に至るまでの緊張状態を説明するのに偶発的事件の連関の表面だけを捉え、より深い原因は無視するものである(ベットヒャー)。 もちろん、帝国はこれを根拠なきものと退け、この軍事行動は明白な侵略戦争であると決めつけている。

さて、上記5つの理由のうちのいくつかについては、「帝国政府」を「米国」もしくは「英米蘭各国」、「スウェーデン」を「日本」に置き換えたら、太平洋戦争の日本側の開戦理由とほぼ同じになる。開戦の公式理由など、どの戦争でも似たようなものになるのだろう。

(参考文献: 菊池良生「戦うハプスブルク家」,P106-P107)

2.4.3項の主要参考文献

- 坂井榮八郎「ドイツ史10講」、岩波新書、2017年5月18日(電子書籍)

- 成瀬治「近代ヨーロッパへの道」、講談社学術文庫、2011年4月11日

- 菊池良生「戦うハプスブルク家」、講談社現代新書、1995年12月20日

2.4.3項の註釈

註243-1 フェルディナント2世とリシュリー

フェルディナント2世; { カトリックをオーストリア・ハプスブルク世襲領の枠を越えて帝国全体に、そしてその帝国の枠をも越えて、スペイン・ハプスブルク家と相携えてヨーロッパ世界にあまねく戴く。このハプスブルク普遍主義に突き動かされて30年戦争を始めた。}(菊池「同上」,P180-P181)

リシュリー; { リシュリーの最終目標は、神聖ローマ帝国皇帝帝冠をフランス王の頭上に載せることであった。… それは「あらゆるキリスト教徒の王という普遍主義的、帝国的なものに至る理念から導きだされたものであった」(ヴェーバー)… しかしそれはハプスブルク普遍主義と刺し違えるようにして破綻した。}(菊池「同上」,P166-P167)

註243-2 ボヘミア・プファルツ戦争

菊池「戦うハプスブルク家」,P37-P57 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P213ーP216 岩崎「ハプスブルク帝国」,P154-P157

{ ボヘミヤ・プロテスタントとは、領邦議会の等族議員である。… 等族とは土地貴族、僧侶、都市貴族ら特権を持つ代表者のことをいう。… 彼らの利害は領邦君主の主権と今まで以上に激しく衝突する。つまり、これらプロテスタント等族の怒りは、単に宗教的意味だけではなく、臣下の主君への反乱も含んでいたのだ。}(菊池「同上」,P39-P40)

{ 彼らは二人の代官と居合わせた書記官を執務室の窓から放り投げた。窓から堀までは17m。当然、3人は助からない筈であった。ところが3人とも無傷。助かった理由には、いくつかの説があるが、結局わかっていない。

この窓外放擲はボヘミアでは反乱を意味する伝統的政治活動であった。}(菊池「同上」,P40<要約>)

註243-3 デンマーク戦争

菊池「戦うハプスブルク家」,P73-P94 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P216ーP217 岩崎「ハプスブルク帝国」,P157-P159

{ デンマーク王はもともと北ドイツへの勢力拡大とバルト海、北海の覇権確立を狙っており、王国参事会の反対を無視して介入を決定した。}(Wikipedia「三十年戦争」)

{ ヴァレンシュタインは兵の略奪を厳しく禁じた。その代わり彼は占領地に大規模な徹底した軍税をかけた。宿営地の住民に課したラント税、応募兵士の集合地、検閲地に賦課したもの、略奪を免除する税、など、漏れるところがなかった。この軍税は戦争を行いながら戦地で直に徴収する。徴収された金は国庫に入ることなくヴァレンシュタイン自身が現地で分配する。}(菊池「同上」,P86<要約>)

註243-4 スウェーデン戦争

菊池「戦うハプスブルク家」,P106-P151 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P217ーP219 岩崎「ハプスブルク帝国」,P159-P160

{ 人口1百万ちょっとの農業国で資源に乏しい同国【スウェーデン】が、なぜ帝国相手に武力攻撃をしかけたのか?

国内は安定していた。王権と等族の利害は一致していた。軍事力も群を抜いていた。… 火器の威力に目を付けた。馬1頭、あるいは歩兵3人の歩兵で運べる4ポンド砲を駆使し、それまで攻城戦にしか用をなさなかった大砲を野戦に投入した。この小粒ながらの国力充実は、挙げて17歳から親政を始めた名君グスタフ・アドルフの卓抜なる国家経営の賜である。そしてその経営は重商主義的バルト海政策に根ざしている。バルト海、これがスウェーデンの生命線であった。}(菊池「同上」,P112)

註243-5 フランス・スウェーデン戦争

菊池「戦うハプスブルク家」,P158-P188 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P222ーP224 岩崎「ハプスブルク帝国」,P161-P162

{ リシュリーの帝国政策に彼のフランス普遍主義をはっきりと見て取る説がある(本稿もこの説に沿っている)。… リシュリーの最終目標は、神聖ローマ帝国皇帝帝冠をフランス王の頭上に載せることであった。… このフランス普遍主義は、ハプスブルク普遍主義と刺し違えるようにして破綻した。その結果、帝国の四分五裂状態が固定した。こうしてドイツ分裂の張本人として、リシュリーは19世紀ドイツ・ナショナリズムの憎悪の的となった。}(菊池「同上」,P165-167<要約>)

{ 大地は荒廃し、経済は疲弊し、飢饉と疫病がはやるなか、武器を持った十数万の兵がそれに倍する数の彼らの妻子、従軍酒保商人、売春婦等々を従え、いくつかの集団となってパンを求めて帝国内をさすらう。まさしく戦争はこれら兵たちの食糧確保のための戦いとなってきた。}(菊池「同上」,P182)

註243-6 ウェストファリア条約

菊池「戦うハプスブルク家」,P186-P190

ウェストファリア条約から近代的主権国家が始まった、といわれているが、国際政治史が専門の君塚直隆氏は最近はその認識が変わりつつあるという。{ 近年では国際政治学を含めたさまざまな分野から、「ウェストファリア」がヨーロッパに近代的な主権国家を形成する出発点になったわけではないことが指摘されている。}(君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P79)

そこで、君塚氏がその一例としてあげた国際法学者明石欽司氏の主張を調べてみた。明石氏は主権国家の前提となる3つの権利、すなわち同盟権(他者と同盟条約を締結する権利)、同意権(帝国議会で皇帝から相談を受ける権利)、領域権(自己の領邦内への皇帝権力の介入を排除する権能)は、ウェストファリア条約で新たに制定されたものではなく、それ以前から保有していた権利を再確認したにすぎないし、それらは近代主権国家のそれとは異なり、あくまでも神聖ローマ皇帝下における権利である、という。(明石「ウェストアリア条約」、P164-P184)

註243-7 (30年戦争の)影響

菊池「戦うハプスブルク家」,P194-P199

{ 彼【イギリスの哲学者トマス・ホッブズ】は、人それぞれが自己の「良心」にしたがって真理と確信する事柄を、力ずくで押し通そうとするところに、不幸な内乱の主な原因を見た。宗教的信条は、彼にとっては、主観的な「意見」にすぎず、もしひとが真に平和で幸福な市民的共同生活を送りたいなら、さまざまの「意見」を政治の世界からくくり出し、公正な主権者の判断と命令に自己を委ねるべきだと考えた。」(成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P248)

自らが絶対的に正しいと信じたことに固執する者同士があい対するとき、不幸な争い(戦争)が起きる。それを避けるには公正な第三者に裁定を委ねる寛容さが必要、多くの人がわかっているはずなのだが…