日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.4 ハプスブルク帝国の興亡 / 2.4.2 ハプスブルクの野望

2.4.2 ハプスブルクの野望

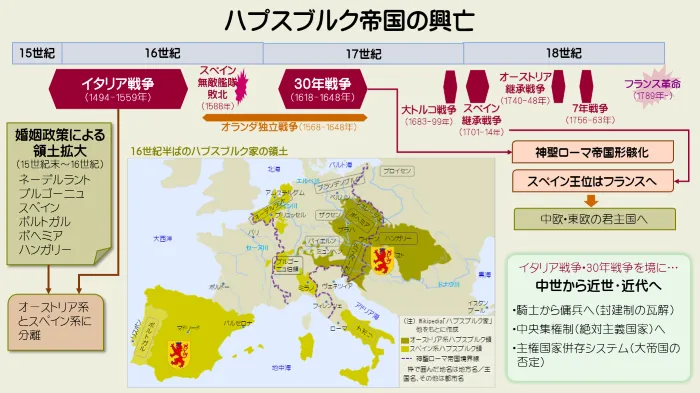

図表2.11(再掲) ハプスブルク帝国の興亡

(1) イタリア戦争の背景註242-1

イタリア戦争は、当時のヨーロッパの大国であったフランスとハプスブルク帝国(神聖ローマ帝国やスペイン)のイタリアをめぐる争いであるが、中世から近代への転機となった戦争だと言われている。

1494年、フランス王シャルル8世(在位1483-98)がイタリア支配の夢にとりつかれて戦争は始まった。戦争はやがて、シャルル8世の意志を継いだフランソワ1世(在位1515-47)と神聖ローマ皇帝カール5世(在位1519-56)とのキリスト教世界の覇権争いになった。{ イタリア争奪戦の理由は明らかである。北イタリアの都市国家は、中世末期には工業でも商業でも、ヨーロッパ大陸で「最先端」地域だったからである。}(I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅠ」,P193)

この時期は、宗教改革運動が並行して行われた時期であり、カール5世はその火種を抱えた状態でフランスと争うことになった。

(2) イタリア戦争の経緯註242-2

1494年シャルル8世は、ナポリ王国の王位継承権を主張してイタリアに攻め込み、ナポリを占拠したが神聖ローマ帝国やスペインの支援を受けたイタリア諸侯によって追い返された。

1521年にカール5世が乗りだし、ミラノ公国をフランスから奪還、パヴィアの戦いでフランソワ1世を捕虜にして、イタリアの権利放棄、ブルゴーニュの割譲などを条件に釈放された。釈放後、フランスはこの約束を反故にして再びカールとの戦争を始めた。また、ハプスブルクの強大化を恐れた教皇やイタリア諸邦、イングランドなども「コニャック同盟」を結んでハプスブルクに対抗した。この過程で1527年、「ローマ劫掠」と呼ばれる事件が起きた。カールの雇った傭兵たちが「給料の支払いが悪い」と暴動を起こし、9ケ月間に渡ってローマ市内で掠奪の限りを尽くした。

また、オスマン帝国は1529年ウィーンを包囲、ハプスブルクは多大な犠牲を払ってかろうじて撃退した。

イタリア戦争は一進一退を繰り返していくうちにフランス、ハプスブルク双方が相次いで破産を宣言し、1559年カトー・カンブレジの和約を結んで終結した。フランスはイタリアの権利を放棄し、ハプスブルクはミラノ、ナポリなどを支配下においたが、念願のブルゴーニュは獲得できず、ハンガリーはオスマンに浸食され、ドイツ諸侯にはアウスブルクの和議で信教の自由を認めざるを得なかった。

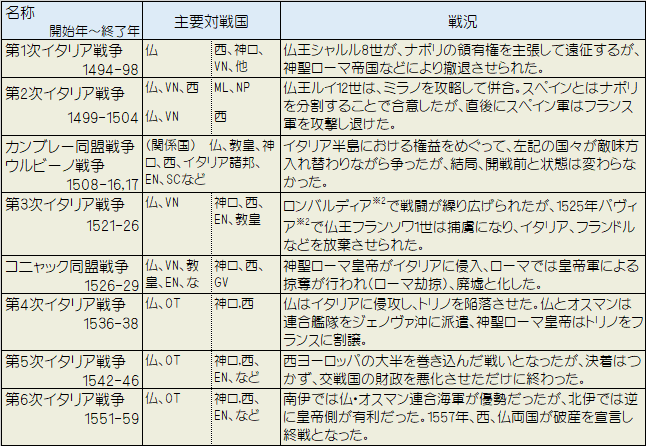

図表2.13 イタリア戦争概観

※1 仏:フランス 西:スペイン OT: オスマン帝国 神ロ: 神聖ローマ帝国 ML: ミラノ NP:ナポリ VN: ヴェネツィア 教皇: ローマ教皇領 EN: イングランド SC:スコットランド GV: ジェノヴァ

※2 ロンバルディアはミラノを含むイタリア北部の地方名。パヴィアはミラノ南方の地名。

出典)北村暁夫「イタリア史10講」、Wikipedia「イタリア戦争」、 などをもとに作成。

(3) イタリア戦争の影響註242-3

イタリア戦争は、上述のようにドイツの宗教改革やオスマンの侵攻をもたらし、カール5世はハプスブルク帝国をスペインとオーストリアに分離せざるをえなくなった。また、フランス国内は混乱しユグノー戦争とよばれる宗教戦争が1562年に勃発する。

この戦争以後、中世の騎士を中心とした戦争は銃砲を使った傭兵による戦争に変化した。資金力の有無が戦争の結果に直結するようになり、封建的国家から近代的国家への変化を促した。

{ イタリア戦争は、動機という点ではまさしく中世的だった。戦争は主として相続権をめぐる君主や諸侯の個人的争いからなっていたのであり、国家の利益をめぐる国家同士の対立ではなかった。

しかし、カール5世の死に続く戦乱の世紀においては、君主相互間の関係は封建的義務などでは決まらず、経済的・軍事的な力によって決められるようになった。戦争をするためには、堂々たる砲兵の列だけではなく、専門の歩兵も不可欠であり、精巧に作られた要塞も必要になった。

その費用を集めるためには、臣民から税金を取る政治権力を持つか、あるいはフッガー家のような新興銀行家から借金できるような君主でなければならなかった。}(M・ハワード「ヨーロッパにおける戦争」,P46-P49<要約>)

図表2.14 16世紀半ばのハプスブルグ領

出典)Wikipedeia「ハプスブルク家」他をもとに作成

(4) スペイン・オーストリア分離

カール5世は、スペイン・ネーデルラントは息子のフェリペ2世に譲り、オーストリア・神聖ローマ帝国関係は弟のフェルディナンド1世に継承させることを宣言した上で、1556年退位註242-4してスペインの修道院に入ってしまう。1558年カールは58年の生涯を閉じた。

スペインとネーデルラントを引き継いだフェリペ2世(在位1556-98)もカール5世と同様、カトリックの盟主を目指して戦争を続けたが、その主たる相手はオランダとそれを支援するイングランドであった。

(5) オランダ独立戦争

ネーデルラントの繁栄註242-5

15世紀頃からネーデルラント地方は、農漁業や商工業が栄え、ヨーロッパトップレベルの経済拠点になっていた。漁業ではニシン漁や捕鯨、農業では麻やホップ、染料などの工業用原料作物、工業では繊維工業や造船業、製材業、醸造業などが高い市場競争力を持ち、多数の船舶を保有する強力な海運業を背景に、バルト海・北海貿易を支配していた。

ブルジョア化した商工業者たちは都市に住み、自由闊達な空気が充満して、プロテスタントとりわけカルヴァン派が歓迎された。カール5世は戦費をまかなうためにネーデルラントへの課税を強化し、プロテスタントを迫害したが、もともとカール自身がネーデルラントで生まれ育ったこともあって、市民たちの不満が表面化することはなかった。

オランダ独立戦争(1568年-)註242-6

カールの後を継いだフェリペ2世は、現地の貴族やブルジョアの慣例や特権を無視するようなやり方で課税の強化とプロテスタントの迫害を行ったため、ネーデルラント人のナショリズムをあおることになった。スペインへの抵抗運動が活発になるとフェリペ2世は軍隊をもって抑圧したが、それはさらなる反乱を呼び起こすことになった。1568年、オライェ公ウィレムは自費を投げうち、有志の寄付を募っておもにドイツ人傭兵からなる軍隊を組織し、独立戦争の幕を切って落とした。

国外に亡命していたカルヴァン主義者たちは、フランスのユグノーやイギリスの海賊と協力しつつ、スペインの商船を襲って積み荷を奪った。1578年になるとスペインは大軍を用意して反転攻勢に出た。もともとカトリック教徒が多かった南部諸州(現在のベルギー)は1579年、スペインとの和平の道を選び反乱から離脱した。しかし、プロテスタントの多い北部諸州は1579年に「ユトレヒト同盟」を結成して抵抗を続け、1581年には独立宣言を発した。そのオランダを支援したのがイギリスだった。

オランダ独立戦争のその後註242-7

フェリペ2世のあとを継いだフェリペ3世(在位1598-1621)とオランダは、1609年フランスの仲介により休戦条約を結び、事実上独立した。公式に独立が承認されるのは30年戦争後のウェストファリア条約(1648年)である。

(6) アルマダの海戦(1588年)

エリザベス1世(在位1558-1603)は、私掠船による海上ゲリラ戦でスペイン船を襲い、ユトレヒト同盟やフランスのユグノーを支援した。1586年に発覚したエリザベス暗殺謀議にスコットランド女王でカトリック教徒のメアリ・スチュアートが関与していたことが判明すると、エリザベスはメアリを処刑(1587年)した。註242-8

スペインのフェリペ2世は、イギリスを自陣に引き込むべく、エリザベスに求婚したり、メアリ・ステュアートを支援したりしていたが、メアリの処刑を機に「無敵艦隊(アルマダ)」を派遣して、エリザベス政権を打倒しようとした。

1588年5月にリスボンを出航した無敵艦隊は、大型軍艦20隻を含む131隻と乗員2万4千(うち歩兵1万6千)という偉容だった。対するイギリス艦隊は、各地から集めた海賊船などほとんどが小型船の197隻と兵力6千である。イギリス艦隊の大砲はスペインのものより射程距離が長かったので、スペイン側の砲弾が届かない距離から砲撃を加えることができたが、破壊力が弱く砲撃戦では双方とも相手に打撃を与えることはできなかった。

決定的だったのは、8月7日深夜、カレー沖に停泊していた無敵艦隊にイギリスがしかけた火船攻撃だった。折からの風にのって突っ込んできた8艘の火船は無敵艦隊を混乱に陥れ、座礁する船も続出した。夜が明けるとイギリス艦隊は総攻撃をしかけ、弾丸がつきた無敵艦隊に至近距離から砲撃を浴びせかけた。無敵艦隊はバラバラになり、それぞれの裁量で祖国に帰還していった。途中アイルランドやスコットランドに漂着した船もあり、スペインに帰還できた船は半分の65隻、帰還後に病没した者も入れると死者は8500人にのぼった。註242-9

2.4.2項の主要参考文献

- 坂井榮八郎「ドイツ史10講」、岩波新書、2017年5月18日(電子書籍)

- 成瀬治「近代ヨーロッパへの道」、講談社学術文庫、2011年4月11日

- 菊池良生「戦うハプスブルク家」、講談社現代新書、1995年12月20日

2.4.2項の註釈

註242-1 イタリア戦争の特質・背景

柴田「フランス史10講」,P73-P74

{ 16世紀なかばまで断続的に繰り返されたイタリア戦争は、力の均衡を求める同盟関係の複雑な変転を伴いながら、近代ヨーロッパ国際社会の枠組みをつくりあげてゆく。その際中心的役割を演じたのはハプスブルク家という、これ自体が国際的な超大勢力の出現であった。}(成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P57)

註242-2 イタリア戦争の経緯

柴田「フランス史10講」,P73-P74 北村「イタリア史10講」,Ps1189- 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P54…P100

Wikipedia「イタリア戦争」

註242-3 イタリア戦争の影響

柴田「フランス史10講」,P73-P75 M・ハワード「ヨーロパ史における戦争」,P45-P50

マクニールも同様の視点で中央集権化を論じている。

{ 1500~1648年の間に、ヨーロッパでは中央集権的な王を戴いた政府により支配される一連の国家が割拠するようになった。フランス、スペイン、イギリス、スウェーデンなどが成功した事例である。中央ヨーロッパでは、都市国家や諸侯などもっと小さな単位が宗主権を握り、東ヨーロッパでは集権化はあまり進まなかった。

この変化は3つの視点から解釈されよう。

①イタリア都市国家で考案された政治の技術がアルプスの北側にも適用された、②宗教改革に伴う暴力を通して、プロテスタントは教会の財産の大部分を手に入れ、カトリックの君主たちも教会に課税した、③軍事力を保持することが高価かつ複雑になった。中世の騎士は馬と武具と訓練を身につければ自立できたが、1550年頃までに砲兵や歩兵による戦争に変り、火薬や弾薬の補給、大砲の輸送、訓練の技術、資金など、地方的な権力者では手に入れることができないものが必要になった。}(W・H・マクニール「世界史(下)」,P53-57<要約>)

註242-4 カール5世退位の理由

{ 積年の労苦と身体の不調(痛風が持病)に加え、失敗が続き、理想の追求が事実上不可能になったことが【退位の】原因 }(岩崎「ハプスブルク帝国」,P104)

{ 皇帝権の強大化を最も恐れたのは、党派を問わずドイツの諸侯たちである。シュマルカルデン戦争に皇帝がスペイン軍を動員したこと、またそのスペイン軍をドイツに留めたことは、カトリック派を含めてドイツ諸侯を皇帝から離反させた。その上、カールが息子でスペインの継承者フェリペを、フェルディナントの後の皇位継承者にしてスペインとドイツの再結合を計ったことが、ドイツ諸侯を決定的に離反させた。彼らにとってそれは「スペインへの隷属」を意味したのであり、彼らは「ドイツの自由」の名のもとに皇帝に抵抗する。そして1552年にはその抵抗が戦争にさえなり、皇帝はドイツ諸侯軍に敗れてイタリアに敗走する憂き目に遭う。以後カールは無力感に陥り、一切をフェルディナントに委ねて自分は政治から身を引く。}(坂井「ドイツ史10講」,Ps1291-)

註242-5 ネーデルラントの繁栄

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P177-P178、I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅡ」,P46-P52

註242-6 オランダ独立戦争

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P178・P182-P184

註242-7 オランダ独立戦争のその後

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P193

{ イギリスは、無敵艦隊の撃滅後、さらに攻勢に出、イギリス艦隊は1590年、91年、そして95年と大西洋を越えて西インド諸島に攻撃を加え、また1596年にはセビリャと並ぶスペインの要港カディスを襲って甚大な損害を与えた。 … スペインに対するイギリス海軍の質的な優位は、戦法の新しさとならんで、国内産業の発達に基づく火砲と技術のたまものであった。}(同上,P194)

註242-8 エリザベス1世

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P185-P189 近藤「イギリス史10講」,P97-98

註242-9 アルマダの海戦

岩根「物語 スペインの歴史」,Ps3214- 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P190-P193

上記岩根氏の著書には、海戦の経緯が詳しく書かれている。岩根氏によれば、無敵艦隊敗戦の原因は、指揮官の戦略の問題(攻撃タイミングを逸したり、陸上部隊との連携不備)、戦闘海域の知識や経験不足(浅瀬、風向き、嵐など)、そして士気の相対的な低さ、などである。