日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.3 宗教改革 / 2.3.2 各国の宗教改革

2.3.2 各国の宗教改革

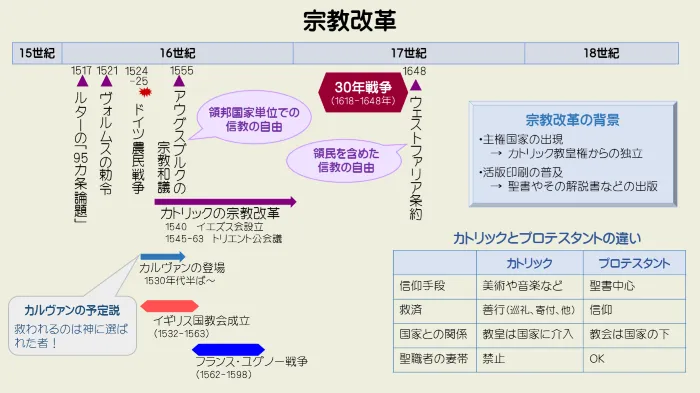

図表2.10(再掲) 宗教改革

(1)イギリス国教会註232-1

イングランドの「宗教改革」は、ヘンリ8世(在位1509-47)の結婚問題から始まった。ヘンリは宮女アンと結婚するために妃のキャサリンと離婚しようとローマ教皇に交渉したが、教皇はこれを認めなかった。ヘンリは1532年11月に非公式にアンと結婚し、翌年4月には「上訴禁止法」を定めて、契約や婚姻などをめぐる係争があった場合にはローマ教皇庁など海外に上訴することなく、国内で解決しなければならない、といういわば主権国家宣言を行った。つづいて1534年には首長法(国王至上法)が成立し、イングランド教会はローマから分離し、国王を首長とする国教会となった。

ヘンリ8世の次のエドワード6世(在位1547-53)はカルヴァン主義的な教義への改訂をはかったが、その次のメアリ女王(在位1553-58)はカトリック復古を目指して、多くの新教徒を処刑し「血まみれメアリ」と呼ばれた。メアリが病死したあと女王に即位したのは、ヘンリ8世とアンの間にできたエリザベス女王(在位1558-1603)だった。1559年に{ 議会を通過した「礼拝統一法」「国王至上法」により、イギリス国教会体制が再建され、63年の「39ケ国信仰告白」で最終的に確立した。}(成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P185)

このようにイギリス国教会は宗教的動機からではなく、王の個人的な事情からできたものである。

(2)フランスのユグノー戦争註232-2

フランスでプロテスタントはユグノーと呼ばれ、カルヴァン主義の影響が強かった。はじめは勤勉な中産階級が多かったがやがて貴族にも広まっていった。王の周辺にはロレーヌ地方の大貴族ギーズ公を頭とするカトリック派と、スペインに隣接するナヴァール王を頭とするプロテスタント派が対立していた。

1562年3月1日、シャンパーニュのヴァシーで日曜礼拝に集まっていたユグノー数百人を、通りかかったギーズ公がこれを襲撃して60人を虐殺したことから、「ユグノー戦争」と呼ばれる内乱が始まった。ユグノー派は武装蜂起し、ドイツ人傭兵隊がパリに攻め込んだこともあった。

事態が悪化したのは、1572年8月24日、結婚式のために集まっていたプロテスタント貴族をギーズ公らカトリック派が襲撃し、約3000人を虐殺した。虐殺はリヨンなど他の都市にも波及したため、犠牲者は総計1万にものぼった。これを「サン・バルテルミの虐殺」と呼ぶ。ギーズ公はスペイン王フェリペ2世の支援を受けて国王アンリ3世(在位1574-89)を追い出しパリを占拠したが、アンリ3世はギーズ公を殺害し、アンリ3世は刺客に倒れる。

フランス王にはプロテスタントのナヴァール王アンリがアンリ4世(在位1589-1610)として即位した。アンリはカトリックに改宗してカトリック貴族を帰順させ、1598年4月にナントの勅令を発して、ようやく内乱に終止符を打った。ナントの勅令により、プロテスタントは、場所は制限されたものの、信仰と礼拝の自由は認められた。しかし、40年にわたる内乱によって、プロテスタントは殺害されたり、ネーデルランドやイングランドに亡命を余儀なくされ、その数を大幅に減らした。また、ナントの勅令は、ルイ14世(在位1643-1715)により廃止され、再び信仰の自由を失うことになる。

(3)北欧註232-3

デンマーク、ノルウェー、スウェーデンはもともとカルマル同盟と呼ばれる同君連合で、同盟の君主はデンマークだった。3国ともに実権を握っていたのは各国の貴族層であり、君主は名目上のものでしかなかった。1523年にスウェーデンは独立し、残り2国はデンマーク=ノルウェー王国となった。

デンマークではプロテスタント化が進められた。ローマ教会側が巻き返して内乱となったが、16世紀半ばにはルター派の国家教会が成立した。なお、ノルウェーが独立するのは19世紀後半になってからである。スウェーデンは、国家財政を補うためにローマ教会の財産を収奪し、1560年代までにルター派の支配に統一された。

(4) 東欧註232-4

16世紀初頭、東欧にはポーランド、ボヘミア(=ベーメン、現在のチェコ)、ハンガリーの3王国があった。ポーランドでは、ドイツの影響が強かった地域にルター派の信仰が浸透したが、ポーランド人の貴族や農民にはほとんど影響力をもたなかった。ボヘミアでは宗教改革がドイツ人によってもたらされたことに民族主義的抵抗が強かったが、17世紀になるとボヘミア王位をめぐるプロテスタント貴族とハプスブルク家との争いがおこり、それが30年戦争のきっかけとなった。ハンガリーではドイツ系の人々の影響が強かったので、最初ルター派が広まったが、1550年以降はカルヴァン派も浸透していった。

(5) 30年戦争(概要)

宗教改革は、1555年のアウスブルクの宗教和議でドイツ内の争いは一段落したものの、プロテスタントの地位は不安定だったし、他の国での宗教改革は始まったばかりであった。プロテスタントがその地位を確保し、信教の自由が保証されるようになるのは、30年戦争後のウェストファリア条約まで待たねばならなかった。

30年戦争(1618-48年)は、ボヘミアのプロテスタント貴族が宗教的な理由で起こした反乱で始まり、ドイツ諸侯に広がった。さらにスウェーデン、フランスなどが介入して、ヨーロッパ世界全体を巻き込んだ大戦争になった。当初はカトリックとプロテスタントの対立を軸にして始まった戦争だが、しだいに神聖ローマ皇帝と領邦君主の対立、そしてハプスブルク家と反ハプスブルク家の覇権争いへと拡大していった。ハプスブルク家は敗れて、政治と宗教の分離、領邦国家の国家主権が確認された。なお、30年戦争の詳細については、2.4節(5)を参照願いたい。

(6) 宗教改革とは何だったのか註232-5

ルターが「95カ条の論題」を発表するより約100年前、ボヘミア人フスは贖宥状を批判し聖書を信仰の根拠とすべきだ、と唱えた。フスは異端裁判で有罪を宣告され、火あぶりの刑に処せられた。16世紀初頭に出現したプロテスタントがフスと同じ憂き目にあわずに現代まで生き延びたのはなぜか。

{ プロテスタンティズムを生き残らせたのは、主権国家の出現という世俗的契機であった。新たな主権国家は自らの正統性を保障する理論的支柱を必要としていたし、プロテスタントは自分たちを保護する世俗的権威を必要としていた。}(小泉「宗教改革とその時代」,P81)

プロテスタンティズムはカトリックより新しい教義でもないし、進歩したものでもない。ただ、時代の要請にマッチしたのである。

プロテスタンティズムは資本主義の発展に寄与したかもしれないが、一方で植民地支配などを通して非ヨーロッパ地域には悪影響を及ぼした。プロテスタンティズムの「予定説」は、選民思想と結びついてヨーロッパ人以外を見下すようになった。例えば、カトリックが主体だった南米では現地人やその混血が多数残ったのに対して、プロテスタントが多かった北米のインディアンはほぼ絶滅した。最後の人種差別国南アフリカ共和国は、オランダ系カルヴァン派の子孫の国だった。

コラム1 宗教改革と民衆文化

カトリック教会においては、聖書を始めとする書物から教えや啓示を得るのは、聖職者だけであり、一般信徒は聖職者から教えを聞き、自ら聖書を読む必要はない、とされてきた。イースター、クリスマス、聖人の日などに祝祭が行われ、演劇や仮装行列などが行われた。週に1度のミサも単調な日々を区切る重要な節目であり、多くの人々が集まった。ラテン語による祈祷は意味はわからなくても、宗教音楽の荘厳さやステンドグラスや聖像画の美しさは人々を魅了した。ミサが終ると宴会があり、一般信徒にとっては唯一の社交の場になった。民衆のほとんどが文字を読み書きできない社会にあっては、こうした視聴覚に訴える方法でしか情報伝達はできなかったのである。

プロテスタントにおいては、個々の信徒が神の言葉、聖書の権威に直接ふれることによる信仰であったが、そのためには読み書き能力が必要だった。しかし、神を"ひげの長い人の好い老人"だと考え、天国を美しい花と緑あふれた場所と信じている人間にとって難解な聖書の教義は退屈以外のなにものでもなかった。プロテスタント教会のなかには、祝祭を取りやめたり、ミサの代わりに安息日、すなわち仕事や娯楽をせずに神のことを考える日を設定するところもあった。民衆は息抜きを求めて居酒屋に逃れた。居酒屋には荘厳さも神秘性もなかったが、娯楽と社交はあった。

一方で、宗教改革の担い手は若手が多く、当時、一般的になってきた印刷技術を利用して、集団読書を想定した対話調あるいは説教調で俗語や汚い表現も入り混じった口語体の印刷物を配布して布教をはかった。印刷技術はカトリックも利用したが、作ったものは貴族や金持ち向けの豪華な装丁の書物だった。

プロテスタンティズムの普及にこうした印刷技術が大きな貢献をしたことは間違いないが、文字の読める人と読めない人の間の格差は拡大した。一方の極に教会があり、そこには敬虔な人々が集い、聖書を読んで神の言葉に聞き入った。他方の極には居酒屋があり、集まった民衆は不敬な言葉をもてあそんで、謹厳な人々を嘲弄した。また、修道院がなくなって貧民救済事業がなくなったことは、貧民の救済を従来以上に困難にした。さらに、読み書き能力は文書化されていく行政業務に携われる資格となり、職業選択の制約にもなっていったのである。

(参考文献; 小泉「宗教改革とその時代」,P55-P64、永田「宗教改革の真実」,P62-P71)

コラム2 主権国家の財政

中世以来、君主は自分の私的財産(王の直轄領など)によって生計を維持するものであり、租税は戦争や災害など特別の場合だけに徴収されるものであった。王室財政と国家財政は一体であり、国家行政に要した費用も国王の私的費用も同じ会計、すなわち国王の私的資産から支出された。

16-17世紀になるとイタリア戦争など傭兵を使った大規模な戦争が起きて、ヨーロッパ諸国の王室の支出は急増し、ハプスブルク家やフランスのヴァロワ家といった最も豊かな君主でさえ破産に追い込まれた。

そうした君主にとって修道院財産を含むカトリック教会の財産は、とても魅力的だった。16世紀半ば以降、北ドイツやイングランドでは、こうした財産は強硬手段によって君主が取り上げていった。修道院や教会の財産を手に入れた君主は一時的には莫大な財産を手に入れたが、彼らはそれを廷臣たちに売却し、財政の赤字補填に使った。修道院は借地人に対して寛大だったが、新しい地主は経済原理にもとづいて地代などを厳しく取り立てたため、生活水準を落とす農民が増加した。

(参考文献; 小泉「宗教改革とその時代」,P49-P54)

2.3.2項の主要参考文献

- 小泉徹「宗教改革とその時代」、山川出版社、1996年6月25日

- 成瀬治「近代ヨーロッパへの道」、講談社学術文庫、2011年4月11日

2.3.2項の註釈

註232-1 イギリス国教会

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P140-P152,P185 近藤「イギリス史10講」,P81-P86,P90-P95

{ 【エリザベス時代に】成立した国教会は、エドワード6世時代のカルヴァン主義的なそれにくらべると、ずっと「右寄り」のものになっていた。… カトリックを好む保守的な国民が不満を抱いていたのみならず、メアリの恐怖政治とともに続々と帰国してきた亡命新教徒の多くも、この「中道」的な教会に批判的だった。彼らはその純粋主義ゆえに「ピューリタン」(清教徒)とあだ名されたが、その実体は厳格なカルヴァン主義者(長老派) }であった。(成瀬「同上」,P185-P186)

註232-2 フランスのユグノー戦争

柴田「フランス史10講」,P79-81 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P164-P175 小泉「宗教改革」,P13,P65

註232-3 北欧

小泉「宗教改革」,P66-P69

註232-4 東欧

小泉「宗教改革」,P69-P71

註232-5 宗教改革とは何だったのか

小泉「宗教改革」,P80-P86

{ 予定説と結びついた世俗内禁欲というプロテスタンティズムの倫理が、短期資本主義の精神に鋳型を提供したとするマクス・ウェーバーの議論は、その精緻な論理と洗練された方法によって、今なお多くの影響力を与え続けている。}(同上,P85)

{ 当時、植民地において苛酷な支配をおこなった人々の多くは、カトリックであった。しかし、カトリックの聖職者はそれを蛮行として非難し、正当化しようとはしなかった。それに対して北米大陸のインディアンの場合に明らかなように、プロテスタントは彼らを人間として認めず、殺戮、殲滅をおこなって恥じないどころか、それを神の摂理の名のもとに正当化したのである。}(同上,P86)