日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.3 宗教改革 / 2.3.1 宗教改革のはじまり

2.3 宗教改革

敬虔な修道士であり神学者であったマルティン・ルターの宗教的疑義の提示で始まった宗教改革が、厳しい異端弾圧をしてきたカトリック世界のなかで生き残ったのは、国家の自律と独立を目指す主権国家が出現していたからだった。逆に言えば、主権国家が成立し近代へと進む大きな契機になったのが、宗教改革であった。

宗教改革は各国の政治と連動して進んでいったが、この節では宗教改革の発祥地であるドイツでの動きを中心に述べる。

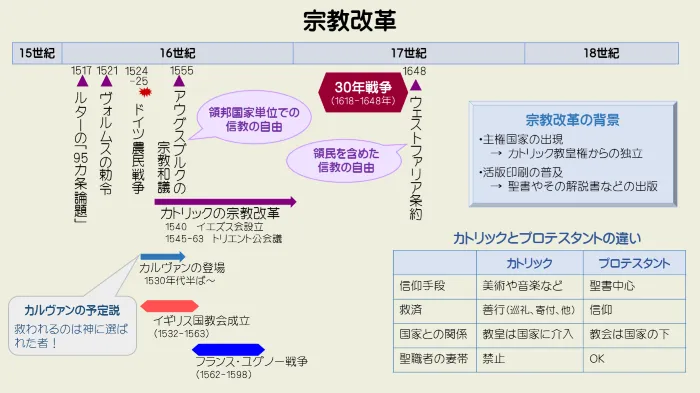

図表2.10 宗教改革

2.3.1 宗教改革のはじまり

(1) 国家主権の形成とローマ教皇註231-1

15世紀後半になると、それまでの封建領主を束ねるだけの緩やかな国家体制から、強力な君主によって経済的、軍事的、文化的に統合された主権国家が形成され始めてきた。イングランドでは、バラ戦争(1455-85年)後に成立したテューダー朝は貴族の統制を強めることに成功し、フランスでも百年戦争でイングランドやブルゴーニュ公のような独立勢力を排除し、王の直轄領地を拡大した。ドイツでは、領邦の統合が進み、領邦がひとつの国の形を整えつつあった。

こうした主権国家にとって、障害となったのはローマ・カトリック教会だった。教会は独自の税(10分の1税※1)を吸い上げていただけでなく、広大な領地も保有していた。こうした教会の活動は文字通り、普遍的(=カトリック)であり、教会の利害と国家の利害が衝突したとき、教会は独自の判断で行動することが多く、国家や領邦の君主にはこうした教会に対する不満が蓄積しつつあった。

イギリスやフランスでは比較的王権が強く、教皇の介入を排除しつつあったが、ドイツの場合は皇帝権が弱体化し、教皇が金を吸い上げやすくなっており、ドイツは「ローマの雌牛」といわれる状態にあった。

※1 10分の1税 中世封建社会のヨーロッパで教会が教区民から収穫物の10分の1を徴収した貢租。(コトバンク(百科事典マイペディア))

(2) 宗教改革の始まり(1517年~)

マルティン・ルター(Martin Luther)註231-2

1483年ドイツ・ザクセン地方に生まれたルターは、修道院に入って神学を勉強し、大学の教授になった。カトリックには、「人は祈祷、巡礼、金銭などの"善行"を積むことによって罪を償い、救済される」という考え方がある。彼は自分自身の罪からの救済を求めて苦闘したが、行きついたのは、「人間は神の"おきて"をみたすための善行によって救われるのではなく、ただ神の恩寵によってのみ義とされ、救われる」、神の恩寵を得る唯一の方法は信仰しかない、というものだった。

贖宥状と「95カ条の論題」註231-3

贖宥状(しょくゆうじょう)は免罪符とも呼ばれ、これを買うことにより犯した罪が免除されるというものである。ヴァティカンのサン・ピエトロ大聖堂の改築資金を集めるための贖宥状が発売されているのを見たルターは黙っていられなくなった。1517年秋、ルターは贖宥状の効力に関する神学上の討論を呼びかけるために「95カ条の論題」を公表したが、カトリック教会体制を批判するつもりはまったくなかった。

「95カ条の論題」はラテン語で書かれた学者向けのものだったが、ただちにドイツ語に訳され、15世紀半ばに発明された活版印刷機によって猛烈な速さでドイツ各地に広がっていった。

カトリック教会による異端審理註231-4

1518年半ば、ローマ教皇の命により異端審査が開始され、ルターはローマへの出頭を求められた。ルターは主君であるザクセン選帝侯フリードリヒに保護を求め、フリードリヒはこれを受け、教皇庁と談判してルターの審問をドイツ・アウスブルクで行わせることに成功した。

審問でルターは持論を曲げず、選帝侯のはからいで身を隠さねばならなくなった。ローマとしてはルターを破門したいところだったが、次期神聖ローマ皇帝の選挙でハプスブルク家のスペイン王カルロスが選定されることを防ぎたいローマ教皇は、有力な選帝侯であるフリードリヒを無視できず、破門の宣告は保留された。

ヴォルムスの勅令註231-5

その後もローマとの論争は続いたが、ルターは対決姿勢を強め、ローマ教会を非難する論文を次々と発表していった。ローマ教皇は1520年6月、正式にルターの破門を決定した。

スペイン王カルロスは1519年にカール5世として神聖ローマ皇帝に選出されたが、その際、ドイツの選帝侯たちといくつかの選挙協約を結んでいた。その中に、「ドイツ国民は身分の上下を問わず、審問を経ることなく帝国追放に処せられてはならぬ」という規定があった。この規定を最初に適用されたのがルターだった。

ルターは帝国議会において皇帝や諸侯の居並ぶ前で、{ 「神のことば」と「良心」の名において、福音主義の信仰を貫いた }(成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P85) カール5世は、1521年ルターの追放とその著書の販売・購読を禁止する「ヴォルムスの勅令」を発したが、ルターはザクセン選帝侯フリードリヒのはからいで、侯の城にかくまわれた。

(3) ドイツ農民戦争註231-6

1524年春、スイスとの国境付近で始まった農民一揆は、バイエルンを除く西ドイツから中部ドイツ地方にまで広がっていった。彼らは、宗教改革に触発され、古来から持っていた権利の復活のための戦いを「神の法」のための戦いに転嫁させて蜂起したのだった。ルターは当初、農民を支持したが、反乱が過激化すると農民を非難し領主の鎮圧を支持した。農民軍団は数は多くても、装備は貧弱で指揮命令系統もなかったから次々と領主によって各個撃破され、1525年6月には鎮圧されてしまった。全体で約10万の農民が死んだと言われている。

(4) カルヴァン派の登場

ツヴィングリからカルヴァンへ註231-7

ルターがドイツで宗教改革に取り組んでいた頃、スイスのチューリヒではウルリヒ・ツヴィングリという若い司祭が1523年以来、独自の宗教改革運動を展開していた。彼は聖書をもとに神のことばを説き明かすことによって、市民の心をとらえ、市政府の協力のもとに、聖像撤去、ミサの廃止、聖職者の結婚、といった改革を断行していった。しかし、周囲のカトリック諸州からの圧迫が強まって、カトリック対プロテスタントの戦闘になり、1531年の会戦でツヴィングリは戦死する。

ツヴィングリのあとを継いで宗教改革をおし進めたのが、フランス人のカルヴァンだった。かれはジュネーヴを根拠地にして、真の悔い改めにもとづく主体的な信仰と、それにふさわしい厳格な道徳に建て直そうと試みた。彼は模範的な信徒を長老として、一般信徒の指導にあたる教会制度を構築した。カルヴァン派は、商業を認めたこともあって、フランス、オランダ、スコットランド、イングランドなどに広がっていった。

ルター派との違い註231-8

カトリックにあっては、ミサや告解などの秘蹟が罪の赦しを保障していたのに対し、プロテスタントはそのような万能薬をもっていなかった。自らの良心の導きとなるのは、聖書をおいてほかになく、聖書を読むということは、信仰生活の一部となった。このような、聖書中心主義はルター派もカルヴァン派も同じだった。

ルターは人間が救われるかどうかは神の意志であり、人間的弱さの自覚こそが神の憐みを呼び覚ます、と考えた。これに対してカルヴァンは、救われる人間はあらかじめ神によって決められており、選ばれた者だけが天国へ行き、それ以外は地獄に落ちる、という「予定説」を採用した。「選ばれた者」になる確実な方法はないが、少なくとも呪われた生活を送っている者が選ばれることはなく、敬虔な生活を送っている者から選ばれるはずだ。敬虔な生活とは、神がこの世に定めた職業――この世にあるすべての職業――に励むことであり、それだけが救済への不確かな道だとしたのである。

(5) カトリックの対抗宗教改革

カトリック教会改革派註231-9

ルターやカルヴァンによる宗教改革がヨーロッパ中に広がっていったのは、ローマ教皇庁の腐敗に問題の根源があることをカトリック側もわかっていた。改革派の枢機卿たちは1537年「教会改革に関する勧告」を提出したが、この勧告をローマ教皇庁が採用することはできなかった。

教皇庁は、プロテスタント諸派との差異を明確にしてカトリック正当説を確立しつつ、組織の改革にも取り組むことになった。

トリエント公会議(1545-63年)註231-10

神聖ローマ皇帝カール5世(在位1519-56)はキリスト教世界の統一を回復するために公会議の開催を要請し、1545年ティロル地方南端のトリエントで宗教会議は開催された。しかし、教会の自律性を主張する立場と、ローマ教皇権至上主義の間の対立、ハプスブルク家と教皇との政治的反目、さらに神学上の見解の対立、などがからみあって、会議は難航した。

最終的に確認されたのは、「救い」の問題を中心としたカトリック教義の再確認と、教会の改革である。前者について、ルターの「人は信仰のみによって義とされ、信仰のよりどころは聖書以外にない」という考え方は全面的に否定され、聖職者は神と個人との媒介者であるとする立場を明確にした。また、聖書の解釈権はローマ教会だけにあること、などが確認された。後者の教会改革については、聖職者の任地定住や民衆に対する宗教教育の充実などが定められた。

その一方で異端審問法廷が設置され、教皇庁やカトリック教会の権威に背く人たちを厳しく取り締まるようになった。

イエズス会註231-11

このような教皇庁の動きと平行して改革を進める修道会が次々と設立された。そのなかで最も強力だったのがイエズス会である。バスク地方※2出身の中流貴族であるイグナティウス・ロヨラは、フランシスコ・ザビエルら6人の同志を集めてイエズス会を設立し、1540年にローマ教皇から勅許を得た。イエズス会の特徴は、心霊修行と呼ばれる厳格な修行を経て会士と認められ、上位者に対する絶対服従を求められた軍隊式秩序によって統制されるところにあった。

イエズス会は改革運動と共に、アジア、ラテン・アメリカなどにおける布教活動にも熱心に取り組んだ。

※2 バスク ピレネー山脈をはさんで、フランス南西部とスペイン北西部の地域。

(6) アウクスブルクの宗教和議(1555年)註231-12

シュマルカルデン戦争(1546-47年)

ルターの追放とその著書の販売・購読を禁止するヴォルムスの勅令(1521年)を出したあと、皇帝カール5世はイタリア戦争に手を焼いていた。1529年に戦争が一段落すると、皇帝はドイツ帝国議会にヴォルムスの勅令の励行を求めたが、ルター派の諸侯は「抗議文(プロテスタチオン)」を提出して抵抗した。「プロテスタント」の名前は、この抗議文にちなんでいる。

1531年、プロテスタント7諸侯と11都市により「シュマルカルデン同盟」が結成され、皇帝と同盟の間は一触即発の状態が続いた。皇帝がイタリア戦争で手一杯の状況をみて、1546年、同盟は蜂起した。皇帝はイタリア戦争を中断して同盟の征圧に乗り出し、1547年、同盟を抑え込んだ。このとき皇帝がスペイン軍を動員し、それをドイツに留めたことは、プロテスタントのみならずカトリック諸侯の反発をかった。

アウクスブルクの宗教和議(1555年)

皇帝は息子でスペインの継承者でもあるフェリペを弟フェルディナントの後の皇帝位継承者にしようとしたが、ドイツ諸侯にとってそれは「スペインへの隷属」を意味した。1552年ドイツ諸侯の抵抗は戦争になり、皇帝カール5世は逃亡を余儀なくされた。以後、カールは一切をフェルディナントに任せて、政治から身をひいた。

フェルディナントは1555年、アウクスブルクに帝国議会を招集し、「アウクスブルクの和議」を締結した。和議によって、諸侯はルター派又はカトリックを選ぶことができるようになったが、住民は諸侯の選んだ宗教しか信仰できなかった。

ドイツの諸領邦においては、ルター派もカトリックも教会は君主の支配下におかれ、領民支配が強化された。{ こうしてドイツの宗教改革は、信仰をめぐる神学的な議論から出発しながら、当時の政治状況のなかで、皇帝と諸侯の力関係と政治的取引によって処理され、結局は諸侯権力を強化し、領邦の国家体制をさらに固める結果に帰着した。 … ドイツでは、中世以来の国家的分裂がいまや宗教的にも徹底されてしまったのである。}(坂井「ドイツ史10講」、Ps1314-)

2.3.1項の主要参考文献

- 小泉徹「宗教改革とその時代」、山川出版社、1996年6月25日

- 成瀬治「近代ヨーロッパへの道」、講談社学術文庫、2011年4月11日

2.3.1項の註釈

註231-1 主権国家とローマ・カトリック教会

小泉「宗教改革」,P38-P39 坂井「ドイツ史10講」,Ps1123-

註231-2 マルティン・ルター(Martin Luther)

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P63-P65

{ ルター自身、… 善行や功徳が人間を救うという考え方には親しんでいた。しかし、ルターはこうした「積善説」によっては、宗教的苦悩を克服することができなかった。… それに代わって、人間を救いうるものがあるとすれば、それは人間の善行や功徳ではなく、「神の愛」以外にはないとする考え方に到達したのである。… 救済の主体は神の側にあるのであって、人間の側にあるのではない。人間的弱さの自覚こそが神の憐みを呼び覚まし、一方的に人間を義とするのである。}(小泉「宗教改革」,P30)

註231-3 贖宥状と「95ケ条の論題」

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P66-P67

{ 【95カ条の】論題は、「われらの主であり教師であるイエス・キリストが<悔い改めよ>といわれたとき、彼は信徒の全生涯が悔い改めであることを望まれたのである」という箇条ではじまり、「かくてキリスト者として、平安のむなしい保証によってではなく、あまたの苦難を通じて天国に入ることにより多くの信頼を置かしめよ」で終わっている。}(同上,P66)

{ 「95ケ条論題」は「信仰のみ」、つまり、「ひとが救われるかどうかは、日ごろの行為によるのではなく、神を信じているかどうかだけによる」という命題の難解な神学的根拠づけであり、しかもラテン語で書かれていたので、民衆が読んで理解することは、はじめから期待されていなかった。}(永田諒一「宗教改革の真実」,P74)

註231-4 カトリック教会による異端審理

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P68-P71

註231-5 ヴォルムスの勅令

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P82-P85

註231-6 ドイツ農民戦争

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P110-P115 坂井「ドイツ史10講」,Ps1257-

{ 農民の要求は次のようなものであった。農民は自分の村の牧師を選ぶ権利がある、牧師は福音を純粋明確に説教すべき、農奴制の否認、死亡税(農奴が死んだ際、相続人が領主におさめる貢租)の廃止、過重な賦役の軽減、古法にのっとった裁判、などである。}(成瀬「同上」,P112)

註231-7 ツヴィングリからカルヴァンへ

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P103-P105,P123-P132

註231-8 ルター派との違い

小泉「宗教改革」,P30-P37

註231-9 カトリック教会改革派

小泉「宗教改革」,P72-P73 北村「イタリア史10講」,Ps1275-

{ ルターが指摘するまでもなく、教皇をはじめとする枢機卿は、いるはずのない自らの子どもや孫を枢要の地位につけ、私腹をこやすことなどなんとも思っていなかった。多くの敬虔なカトリック教徒にとってさえも、ローマ教皇庁は悪の巣窟と化していたのである。}(小泉「同上」,P72)

註231-10 トリエント公会議

北村「イタリア史10講」,Ps1296- 成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P154-P156 小泉「宗教改革」,P73-P74

註231-11 イエズス会

小泉「宗教改革」,P76-P78 北村「イタリア史10講」,Ps1287-

註231-12 アウクスブルクの宗教和議

成瀬「近代ヨーロッパへの道」,P95-P101 坂井「ドイツ史10講」,Ps1281-

{ ルター派とカトリック派諸侯の戦いは、宗教闘争というよりも政治闘争そのものである。シュマルカルデン同盟、シュマルカルデン戦争、という内戦を経て、「アウクスブルクの宗教和議」に至るまでの政治の動きは、あまりにも複雑である。数においても力においても劣勢だったプロテスタント側が、なぜ生き延びられたかについて留意すべき点は次のようなものである。すなわち、皇帝側が30年代においてフランスやトルコとの敵対関係に縛られてドイツの問題の決着を先延ばししたこと、ドイツの諸侯たちが皇帝権の拡大を恐れたこと、である。」(坂井「ドイツ史10講」,Ps1281-<要約>)