日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.2 東インド会社 / 2.2.2 経営破綻と植民地化

2.2.2 経営破綻と植民地化

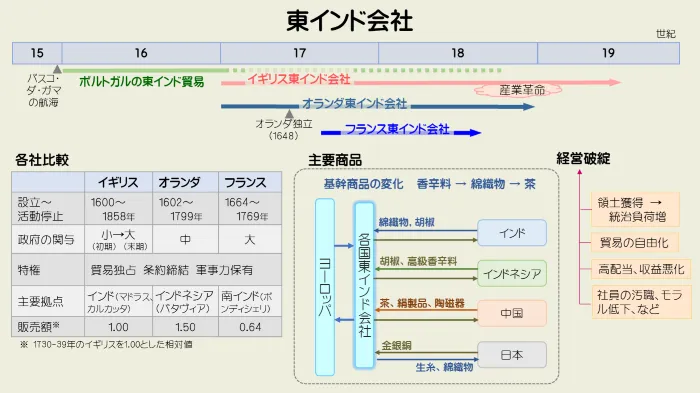

図表2.8(再掲) 東インド会社

(1) アジアの王権の反応

東アジア以外註222-1

ヨーロッパの東インド会社が、東南アジアから西アジアに至る広い地域でさほどの抵抗なく受け入れられ、その事業を成功裡に展開できたのは、これらの地域の王権の開放的な姿勢と「自由貿易」是認によるところが大きかった。彼らは領土内に豊かな商品がもたらされ、宮廷が経済的に潤うのであれば、誰であろうと問題にはしなかった。

中国註222-2

明朝は海禁政策をとって、朝貢国以外の国との貿易を禁じたが、密貿易やポルトガルが居住を許されたマカオを通して中国の商品を入手していた。

17世紀はじめに明が衰退し、一時的に貿易量は減少したが、清は広州、厦門など5つの港を開いた。清帝国による平和と秩序のもとで、多数の華人商人が日本、マニラ、東南アジア方面に出向き、貿易活動は活発になった。

18世紀に入るとヨーロッパ人が直接、中国を訪れるようになったが、清帝国はヨーロッパ船による貿易を広州だけに限定し、中国の住民との接触を禁止した。この状態は19世紀半ばまで続く。

日本註222-3

ポルトガル人が種子島に漂着して鉄砲を伝えた1543年の6年後、1549年にフランシスコ・ザビエルが来日し、各地を巡ってキリスト教の布教活動と貿易に関する情報を収集した。まもなく、九州各地の大名とポルトガルを仲介にした中国との貿易が始まったが、それはキリスト教の布教を許すことが条件だった。ポルトガルにとっての日本の魅力は16世紀前半に開発された石見銀山などで産出される銀や金だった。

1603年、徳川幕府が成立、オランダ東インド会社は1609年に平戸に商館を開くことを認められ、イギリス、スペインなどもそれに続いた。1610年代から始まった一連の鎖国政策において、プロテスタントで布教を条件としないオランダが唯一のパートナーとして選ばれ、1639年にポルトガル人の来日を禁止することによって鎖国は完成した。

オランダは長崎の出島を拠点として、中国や東南アジアの商品を日本に持ち込み、その対価として銀が使われた。オランダはこの銀を使って本国に持ち込むアジアの商品を調達した。オランダ東インド会社の1637年の利益に占める対日本貿易の割合は何と7割にもなった。これだけの利益があるのであれば、オランダ人が日本人の言うことを聞き、多少の屈辱に耐えたのも当然だろう。

しかし、18世紀に入ると日本の銀の産出は減り、貿易量も絞られたので、オランダは銀を本国から持ち込まざるを得なくなり、東インド会社の損益は悪化していった。

(2) オランダ東インド会社の終焉註222-4

市場環境の悪化

1680年代になるとオランダ東インド会社の事業環境は悪化する。中国貿易の拠点である台湾を失い、徳川幕府による銀や銅の持ち出しが制限され、インドの綿織物のヨーロッパでの人気が高まって輸出価格が高騰したために東南アジアへの販売が難しくなる、等々により、1680年代以降のアジア域内貿易は赤字に転落した。

領土の獲得

拠点のバタヴィア(現在のジャカルタ)があるジャワ島で、会社はその島にある王国の内紛に介入し、会社の活動に好意的な君主を王につけようとした。ジャワ島内陸部や北部なども直轄支配地とした。目的は貿易の安全確保、砂糖など貿易商品の生産であった。それまでに領有していたバンダ諸島やマルク諸島も加えて、オランダ東インド会社は領土を保有する国家のような存在になった。ちなみに、領土の保有はオランダだけでなく、イギリスやフランスの東インド会社も行うことになる。

財政破綻と会社解散

それでもオランダ東インド会社は、1760年代まで常に3社中で最大の貿易量を保持していた。しかし、1780年代初め、この会社は多額の負債を抱えてもがき苦しみ、オランダ政府に支援を求めたが、1795年には財政が破綻して国営化され、99年に会社は廃止された。

破綻の直接的な原因は1780年1月に始まる第4次英蘭戦争で、会社の船がイギリス海軍に次々と拿捕され、商品を没収されてしまったことだった。しかし、経営陣の無能、社員の汚職、会計制度の欠陥、高すぎる配当率、等々の経営上の問題が多数あり、それらを包括的にいえば時代の変化に対応できなかった、ということに尽きそうだ。

(3) イギリス東インド会社の苦闘

プラッシーの戦い註222-5

1756年、ヨーロッパの東インド会社の活動を快く思っていなかったベンガル太守(地方長官)は、イギリス東インド会社のカルカッタ要塞を攻撃して占領した。翌1757年、イギリスは太守の叔父を味方につけてカルカッタ北方プラッシーで太守と戦い、勝利を収めた。しかし、新しく太守になったその叔父ともうまくいかず、1764年のブクサ―ルの戦いで叔父を破った。

翌1765年、イギリス東インド会社はムガール皇帝からベンガルとその周辺の徴税・財政担当大臣(ディーワーニー)の権限を獲得した。ベンガルとその周辺がイギリスの領土になったわけではない、インド人の太守がいた。しかし、その地方のお金に関することはすべてイギリス人の監視の下に置かれることになった。それは、東インド会社が商事会社から領土的・行政的機能をもつ組織に変ったことを意味していた。

収益の悪化と国の介入註222-6

ベンガルの徴税権を得て、東インド会社の収益は大幅に改善すると期待されたが、税の徴収は思ったほど簡単ではなかった。徴税にはそのための仕組みと人手が必要だし、治安を確保するための費用もかかる。また、徴税したお金は途中で多くの関係者のふところに入り、残ったお金だけが会社の収入になるのだった。それ以外に、配当金の増大、借入金の増大、高関税による茶の販売不振、などが重なって財政状況が急速に悪化した。

1773年6月、政府は140万ポンドを東インド会社へ融資し配当金を引き下げるなどを定めた「ノースの規制法」を制定した。これは、会社のインド経営に政府が統制を加える第一歩となった。

ノースの規制法にもかかわらず、東インド会社の財務は悪化していった。一方で、東インド会社の社員の中には、莫大な富を短期間で稼いで帰国する者が何人もいた。1784年に首相ウィリアム・ピットによって制定された「インド法」は次の2点を定めていた。

・総督、知事などのインド駐在高官の任免権はイギリス政府が保有する。

・東インド会社の諸事業を監視する政府機関を設置する。

かくして、東インド会社の運営はインド法の制定以後、イギリス政府の監督下におかれることになり、民間商事会社としての歴史の幕は閉じられた。

貿易の独占禁止註222-7

18世紀後半に起きた産業革命は、イギリスの綿織物製品の市場競争力を決定的に強くした。イギリスの綿織物製造業者や商人のあいだでは、東インド会社の貿易独占に反対する意見が高まり、そうした意見をふまえて1793年の条例で東インドへの輸出が一部解禁された。1813年には中国以外の地域への輸出入すべてが自由化され、民間業者が貿易に参入できることになった。

中国については、茶を輸入する対価としてアヘンが用いられており、東インド会社はインドで製造したアヘンを中国に持ち込んでいた。このアヘンの貿易についてもインドにいるイギリス商人から自由化を要求された。また、綿製品を扱う業者からは中国への綿製品輸出の自由化要求も高まり、1833年中国への貿易についても東インド会社の独占は禁止された。

自由化により中国へのアヘン流入は急増し、1840年のアヘン戦争へとつながっていく。

(4) イギリス東インド会社解散註222-8

イギリスは1757年のプラッシーの戦いを契機にインド各地で戦争をくり返し、インド亜大陸の支配領域を広げていった。その総仕上げともいうべきものが、100年後の1857年に勃発した「インド大反乱」※1であった。

この反乱で中心的役割を果たしたのは「セポイ」と呼ばれるイギリス東インド会社が採用したインド人傭兵だった。彼らは比較的高い身分(カースト)の出身者が多かったが、東インド会社の高圧的政策は彼らを刺激し、民族意識を高めさせる結果になった。きっかけになったのは、海外派兵と宗教上の問題である。

反乱は1857年5月、インド北部メーラトで始まり、翌日ムガール皇帝を巻き込んで、王侯、農民、都市住民などが蜂起した。同年9月にムガール皇帝は捕らえられ、流刑に処せられてムガール帝国は滅んだ。反乱は最終的に1859年まで続いたが、イギリス軍によって平定された。

東インド会社は反乱の責任を問われ、1858年8月のインド統治法により、インド各地の統治権を奪われた。東インド会社はこの時点でその活動を停止した。(残務整理を経て1874年に完全に解散)

1877年、インドはイギリスのヴィクトリア女王を皇帝とする「インド帝国」となり、イギリスの植民地となる。

※1 インド大反乱 「セポイの乱」、「シパーヒーの乱」とも呼ばれる。なお、インドでは「第1次インド独立戦争」と呼ぶ。

(5)羽田正氏のまとめ

{ 東インド会社の行動は、たとえて言えば、ほとんど元手をかけずに人の家から持ち出したお金を使って、本来足を踏み入れることのできないはずの店の一流品を買い、それを自分の家に持ち帰って利用したり、売却して利益を得たりしていたということである。このような行動を200年も続ければ、北西ヨーロッパが全体として豊かになり、世界をリードする経済力を身につけるのは当然だろう。}(羽田「東インド会社」,P367)

コラム 私貿易とネイボッブ

ネイボッブ(英:nabob)は、インドに行って莫大な富を築いた成金をさす。

イギリス東インド会社の総督だったイェールは、総督になる前からマドラスとロンドンの間でダイヤモンドの私的な貿易を行っていた。ダイヤモンドはかさばらないので、個人的な荷物の中に隠してロンドンに送り、ロンドンで高値で売ったのである。イェールはまたアジア域内での私貿易を行った。彼は自身が持っていた船を使ったり、他のヨーロッパ人や地元の貿易商人と組んで、東南アジアや中国から商品を運び、それをイギリス東インド会社に売った。アジア域内のこうした私的貿易はイギリスでは禁止されていなかった。

東インド会社の評議会は彼の行動を問題視し尋問が行われたが、厳しく罰せられることはなかった。彼がマドラス滞在中に私貿易で得た財産は、20万ポンドに達したと言われている。イギリスの小市民の年収が50~100ポンドだった時代である。イェールはのちにアメリカのイェール大学に寄付をする。(羽田「東インド会社」,P235-P236)

プラッシーの戦い以後、ベンガルやマドラスで東インド会社の社員として活躍した人たちは、現地の太守や有力者などから多額の金品を受け取るなど、ありとあらゆる手段を使って私腹を肥やし、短時日のあいだに巨大な富を築いた。イギリスに帰国したネイボッブの人たちは眼を見張らせるような姿をしていた。東インド会社は徴税権を使ってインド民衆から無謀な誅求をはじめたのではないか、会社内部の腐敗がはなはだしいのではないか、そうした非難がよせられ、これがノースの規制法(1773年)やインド法(1784年)制定の背景になった。(羽田「東インド会社」,P181-P183)

2.2.2項の主要参考文献

- 羽田正「興亡の世界史 東インド会社とアジアの海」、講談社学術文庫、2017年11月10日

- 浅田實「東インド会社 巨大商業資本の盛衰」、講談社現代新書、1989年7月20日

2.2.2項の註釈

註222-1 東アジア以外の王権の反応

羽田「東インド会社」,P157

註222-2 中国の反応

羽田「東インド会社」,P117,P354-P358

註222-3 日本の反応

羽田「東インド会社」,P130-P147,P360-P361

<キリスト教禁止の理由>

{ 日本人のキリスト教信徒が増えると、日本のどこかに司教を置くことが必要になる。司教を選び、司教座教会のための土地を用意し、教会を建設するのは日本における布教保護権を持つポルトガル国王ということになる。つまり、ポルトガルによる領土獲得と無関係ではいられなくなる。

また、日本では世俗権力は宗教権力に優先するが、カトリックでは教権は世俗権力より上位または同等とされており、日本の社会秩序とはまったく相容れないものだった。他にも、神国意識など日本人の社会秩序と矛盾する要因もあった。

豊臣秀吉が1587年に宣教師追放令を出した直接の理由は、イエズス会の幹部が武装船の提督の姿で秀吉の前にあらわれ、圧力をかけようとしたことによる。秀吉はそれまで漠然と感じていた上記のような不安を感じたのだろう。}(羽田「同上」,P142-P143<要約>)

<日本が輸入したもの>

{ オランダ東インド会社の(日本行きの)船の積み荷は、17世紀には中国産の生糸や絹織物が多く、18世紀になるとジャワ島の砂糖やインド産の綿織物が増えてくる。他に香料、染料など東南アジア産の商品もあった。オランダ本国からの商品としては、毛織物、油絵、ビードロ、時計、なども持ち込まれたが、量と金額はたかが知れていた。当時の日本人が欲しがったのは、ヨーロッパの商品ではなく中国や東南アジアの商品だった。オランダ東インド会社は日本の金銀銅を入手するためにこれらの品物を運んできた。}(羽田「同上」,P360<要約>)

註222-4 オランダ東インド会社の終焉

羽田「東インド会社」,P316-P320,P338-P342

註222-5 プラッシーの戦い

羽田「東インド会社」,P309-P314 浅田「東インド会社」,P168-P169

註222-6 収益の悪化と国の介入

羽田「東インド会社」,P321-P333 浅田「東インド会社」,P170-P178

註222-7 貿易の独占禁止

羽田「東インド会社」,P334-P335 浅田「東インド会社」,P203-P206

註222-8 東インド会社解散

浅田「東インド会社」,P214-P222

セポイ(インド人傭兵)が反乱を起こした直接の理由は、新たに採用されたライフル銃の薬包(火薬と弾丸を紙包みで包んだもの)に牛脂と豚脂が塗られている、といううわさが流れたことである。薬包を銃に装填するときは、薬包を口で噛み切らなければならなかった。言うまでもなく、イスラム教は豚、ヒンドゥー教は牛を食べてはいけないという戒律のためである。

{ 1857年4月23日、… 第3軽騎兵連隊のセポイたちの兵営でこんな話があった。「いよいよ … 新しい薬包が配られる時が来た。薬包に牛脂と豚脂が塗ってあることはもはや明らかである。噛めばヒンドゥーもムスリムも穢される」 「薬包を使ったら、もうカーストを失い、家へは帰れないであろう」}(同上,P217)