日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第2章 / 2.2 東インド会社 / 2.2.1 武装商社の設立と展開

2.2 東インド会社

17世紀初頭のヨーロッパ人は、大西洋の西にある島や大陸を「西インド」、アフリカ南端から東に向かって「西インド」に至る海岸沿いにある地域はすべて「東インド」と認識していた註221-1。富を求めて大航海に乗りだした成果は、「西インド」の「発見」と「東インド」にあった交易網を確認したことだった。「西インド」には、トウモロコシ、ジャガイモ、トマトといったそれまでヨーロッパになかった作物があったが、これらはヨーロッパでも栽培できる作物で金もうけの対象にはならず、植民地化して金や銀など貴金属を採集するか、砂糖などの大規模農園で原住民や奴隷を使って低コストで付加価値の高い作物を生産する方法を選択した。

一方、香辛料や絹織物などヨーロッパで生産できない高付加価値の商品があった「東インド」では、既存の交易網に割り込んでそれらの商品をヨーロッパに持ち込むのが手っ取り早く金もうけができる方法だった。それをはじめに行ったのはポルトガルだったが、やがてオランダやイギリスなどの東インド会社という商事会社がポルトガルを押しのけて交易を独占していく。彼らは要塞や傭兵を抱えた武装商社であった。

東インド会社を設立したのは、オランダ、イギリス、フランス、デンマーク、スウェーデンなどであった。この節では、オランダ、イギリス、フランスの東インド会社の設立(17世紀)から解散(19世紀)までを扱う。

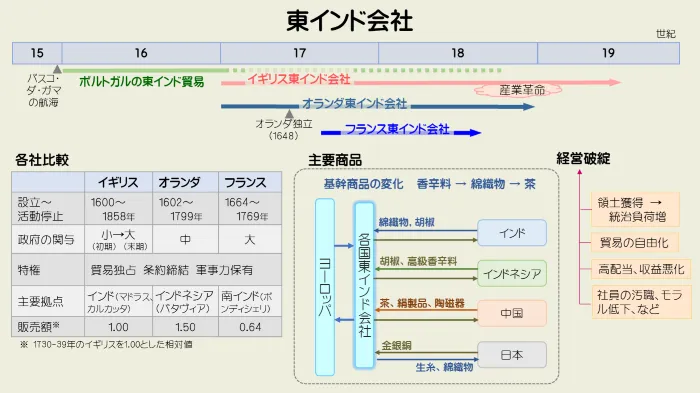

図表2.8 東インド会社

2.2.1 武装商社の設立と展開

(1) ポルトガルの衰退註221-2

ポルトガルの東インド貿易は、名目的にはポルトガル王室による単独事業だった。しかし、王室の財政だけで東インドに行く船や乗組員を用意するのは限界があった。実際には王室から権利を買って船を仕立てるドイツ系、イタリア系の商人グループが関係していた。

ポルトガルはヨーロッパへの香辛料貿易の独占を狙って、インド洋沿岸などにたくさんの要塞を築いたが、その隙間を縫ってヴェネツィアがエジプトや東地中海経由でそれらの商品をヨーロッパにもちこんだため、ポルトガルは当初ほど利益を得ることができなくなった。逆に、要塞などの維持費が負担になってきた。1581年以降、ポルトガル王はスペイン・ハプスブルク家が兼ねることになったため、東インド貿易の統制はおろそかになり、ポルトガル人による私的な貿易が増えて無統制状態になっていった。

(2) オランダの会社設立と展開註221-3

オランダの東インド進出

16世紀の後半、イギリスの私掠船※1の活動が活発になり、香辛料の価格が高騰していた。にもかかわらず、オランダは仕入れ先だったリスボンに入港することができなくなった。そこで、オランダはポルトガルに頼らず、自らが香辛料などを調達するために、1595年4月、4隻の船を喜望峰経由で東インドへ向かわせた。多数の乗組員を失う過酷な航海であったが、持ち帰った商品で投資を回収し、オランダ人が直接東方と貿易できることが実証された。

※1 私掠船 正規の艦隊には属さないが,国家の認可・命令・監督下に海軍旗を掲げ,他国の商船捕獲や時に軍艦襲撃を行う武装船。

オランダ東インド会社設立註221-4

最初の航海以降、1602年までに15船隊、65隻が東方に送り出され、その過程でオランダ各地に複数の貿易会社が設立されていた。各社の競合を防ぐためにオランダ共和国政府が仲介し、1602年オランダ東インド会社※2が設立された。この会社は政府が設立した国営企業ではなく、民間人の出資による民間企業であり現代の株式会社に近い仕組みだった。会社は政府に配当を出してはいないが、貿易の独占を認める特許状の発行に際して見返りの金額の支払いを行っている。会社には、東インドでの要塞建設、総督の任命、兵士の雇用、それに現地の支配者と条約を結ぶ権利などが与えられた。

※2 オランダ東インド会社 蘭)Verenigde Oost-Indische Compagnie、略称VOC

高級香辛料貿易の独占註221-5

香辛料のうち、胡椒はインドから東南アジアまで広く栽培されていたが、クロウブ、ナツメグなどのスパイスはマルク諸島やバンダ諸島(いずれも現在のインドネシア東部)でしか産出されず、高値で取引された。オランダはこの高級香辛料貿易の独占を狙った。そのための拠点をジャカルタに定め、要塞を築いてバタヴィアと命名した。

オランダ人はポルトガル人以上に暴力的な方法で、住民を制圧していった。1620年、オランダへの香辛料の引き渡しを拒んだ島々を次々に占領し、ルン島では住民を虐殺したり奴隷にしたりした。1621年にはバンダ島で1500人の住民を殺戮するか奴隷にして連れ去り、代わりにヨーロッパ出身者に農園を賃貸する形でナツメグ生産を始めさせた。このようにして住民を屈服させるとともに、域内にいたイギリス人やポルトガル人を追い出し、17世紀の末ごろまでに高級香辛料の取引から他のヨーロッパ諸国の商人を排除することにほぼ成功した。

アジア全域への進出註221-6

オランダ東インド会社は、東南アジアだけでなく、アジアの他の地域にも商館を展開していった。インド洋周辺では、17世紀前半にアラビア半島、ペルシャ湾、北西インド、17世紀半ばにはインド西南岸、セイロン島、インド東海岸などに商館を設けた。東アジアでは、台湾と日本の平戸、長崎に商館を設置した。こうして、アジアのほとんどの場所において、オランダ東インド会社の活動は他のヨーロッパ諸国の会社をはるかに圧していた。

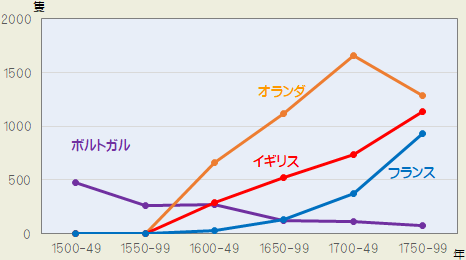

図表2.9 ヨーロッパからアジアに向かった船の数

出典) 羽田「東インド会社」,P159 「各国東インド会社の艤装船数」をもとに作図

(3) オランダのヘゲモニー(覇権)註221-7

アメリカの社会学者I.ウォーラーステインは、1625年から75年にかけて、オランダは世界の政治的・経済的覇権を握った、という。それは、①農・工業の高い生産効率、②商業の優位、③金融市場での優位、の3つを獲得したことによる。もう少し具体的に言うと、①はニシンや鯨漁、染料・麻・園芸作物などに特化して高い生産性を確保、それらを利用した繊維産業や造船業などが市場競争力を強めたこと、②は地中海貿易、バルト海貿易の主導権を握ったことや東インドや西インド貿易への進出、③は①,②を基盤にアムステルダムが「17世紀のウォール街」と呼ばれるほどの資本主義的金融支配力を保持したこと、などをその理由にあげている。

東インド貿易については、商業としてヘゲモニー獲得に大きな役割を果たしたわけではない。むしろ、資本が小投資家から大投資家に集中したことにより、金融分野に影響を与えた、という。

(4) イギリスの会社設立と展開

イギリス東インド会社設立註221-8

イギリス人は16世紀までに、東インドの商品を地中海経由で入手しようとして「レヴァント※3会社」という貿易会社を設立していたが、1595年以降にオランダの船が喜望峰回りで東インドの商品を持ち帰るようになると、自分たちも同じルートで東インド貿易に乗りだそうとした。1600年12月31日※4、レヴァント会社の関係者を中心に215人の株主が出資して、イギリス東インド会社※5が設立された。

ただ、出資はオランダのように継続的でなく、1航海単位で出資し、航海終了後出資率にしたがって、元本と利益を出資者に戻すという方式だったので、航海ごとに出資者を募る必要があった。

この方式は、1657年に改められて会社は永続的な資本を持つことになり、株主には利潤を配当する方式に変更された。同時に、出資者は株主総会に出席して取締役の選出や経営方針の決定に参加できるようになった。

※3 レヴァント 東部地中海沿岸地方の歴史的な名称。厳密な定義はないが、広義にはトルコ、シリア、レバノン、イスラエル、エジプトを含む地域。

※4 1600年12月31日はユリウス暦で、グレゴリウス暦では1601年1月10日

※5 イギリス東インド会社 英)East India Company

イギリス東インド会社のアジア展開註221-9

イギリス東インド会社も当初は東南アジアで高級香辛料を直接買い付けることを目指した。しかし、オランダとは資金や人員などで大きな差があり、太刀打ちできなかった。1623年のアンボン事件(註221-5参照)をきっかけに東南アジアでは、かろうじて胡椒と高級香辛料を購入するだけの状態になった。

そこでイギリス東インド会社はインドの綿織物に目をつけ、1639年に地元領主の招きによってインド東海岸のマドラスを拠点にキャラコ(インド木綿)をヨーロッパに持ち込むことに取り組み始めた。キャラコはヨーロッパで人気となり、17世紀後半から18世紀前半にかけて東インド貿易の主力商品となっていった。

キャラコから茶へ註221-10

1664年から1760年までの96年間のうちで織物の比率が輸入総額の半分に達しなかったのは9年だけであり、逆に7割を超えた年が35年もある。織物はイギリス東インド会社のもっとも重要な商品だった。しかし、18世紀後半に産業革命が起こり、良質な綿製品を低価格で生産できるようになると、インドからの綿製品輸入は急速に減少していった。

18世紀になってから、増加したのは茶やコーヒーだった。17世紀末には茶もコーヒーも輸入額に占める割合は1%程度だったが、茶は1747年に20%、1760年には40%になり、コーヒーは1724年に22%までになった。19世紀に入る頃になると中国から輸入するだけでは爆発的な茶の需要に追いつかなくなり、イギリスはインドやセイロンで茶を栽培させるようになる。

(5) フランス東インド会社註221-11

設立

フランスに東インド会社が設立されたのは、イギリス・オランダから半世紀以上遅れた1664年である。遅れた理由は、巨大な商業資本がなかったこと、富を求める先が内陸・大西洋・北海・地中海に分散して統合することができなかったこと、などである。

ルイ14世の蔵相コルベールの進言により、政府が大量の資本を投入し、社員も官僚が中心になって構成された。拠点は南インドやベンガルなどに設置され、事業を立ち上げた。

再編

コルベールの死後(1683年)、ルイ14世は相次いで戦争を起こし、東インド会社に資金を回す余裕がなくなり、会社の活動は停滞する。1719年フランス王立銀行総裁のジョン・ローは、東インド会社と西洋会社を合体し、新しくフランスインド会社を創設した。新会社には東西両インドとアフリカとの貿易を独占する権利が与えられた。アフリカや西インドとの貿易は1731年に自由化されたので、実質的には東インド会社に近かった。この会社の特徴は第1に、東西両インドとアフリカの貿易を一体化させること、第2は大幅な増資により株式の半分近くが民間に開放されたこと、第3に大西洋に面したブルターニュ地方南部に会社専用の港湾都市が建設され、従業員を付近に住まわせた。

こうした改革によって、フランス東インド会社の事業はおおいに発展した。

解散

七年戦争(1756-63年)に敗れたフランス政府は高額の賠償金を支払わねばならず、東インド会社に資金を回している余裕がなくなった。運転資金を調達する銀行はなく、政府にも会社を救済する余裕はなかった。1750年代初めには南インドでイギリスを追い落とすかの勢いをみせていたフランス東インド会社は、1769年にあっけなくその活動を停止した。これはまた、東インド会社の独占貿易をやめさせ、自由貿易を訴えていた貿易商人の要求に応えたものでもあった。

コラム ヨーロッパ人の情報活用

ポルトガル人がアジアの海に姿を現してから1世紀、ヨーロッパではアジア海域についての情報が文字や地図などの形で蓄積されていた。オランダ人やイギリス人は、現地に赴く前に、東方に行くにはどのような航路を通ればよいか、どこにポルトガルの要塞があるか、どこに行けば安価な香辛料が手に入るか、などの情報をよく知っていた。

1603年、イギリス東インド会社は「東インドへの旅の真実で広範な話」と題する34ページのパンフレットを出版している。その中には、取引に必要なマレー語、モン語(ビルマ南部の言葉)の単語が紹介されている。この時期の北西ヨーロッパの人々は、新しいものに対するあふれんばかりの知識欲とそれを多くの人たちで共有しようとする姿勢を持っていた。

このような情報蓄積のおかげで、ヨーロッパ人たちはあらかじめ一定の準備をしたうえでアジアの海へ赴くことができた。これは、日本などごく一部の例外を除いて、アジア諸地域では外国人、とりわけ北西ヨーロッパの人々に関する情報がほとんど書き残されなかったことと対照的である。もちろん、口頭で情報は伝えられただろうが、正確性や持続性は劣る。こうした情報量の差が、いずれ重大な結果を招くことになるのは、現在も過去も同じである。

(参考文献: 羽田「東インド会社」,P92-P94)

2.2.1項の主要参考文献

- 羽田正「興亡の世界史 東インド会社とアジアの海」、講談社学術文庫、2017年11月10日

- 浅田實「東インド会社 巨大商業資本の盛衰」、講談社現代新書、1989年7月20日

2.2.1項の註釈

註221-1 西インドと東インド

{ 17世紀初めごろの北西ヨーロパの人たちの世界認識では、ヨーロッパから船に乗って西に向かうと出会う島や大陸は、新大陸の南端のマゼラン海峡に至るまですべてが「西インド」に含まれていた。… 一方、アフリカ南端の喜望峰からマゼラン海峡に至る間に位置する海岸沿いの諸地域はすべて「東インド」と認識された。従って、現在のインド亜大陸だけではなく、アラビア半島やペルシアから東南アジアを経て中国に至るまでのアジア諸地域はすべて東インドの国々ということになる。日本も当然、東インドの中に含まれる。}(羽田「東インド会社」,P27)

註221-2 ポルトガルの衰退

羽田「東インド会社」,P60-P75

註221-3 オランダの東インド進出

羽田「東インド会社」,P74-P79

オランダは農業には不適な低湿地が多かったため、早くから漁業、海運業、商業などを営んでおり、ポルトガルが持ち帰った香辛料もリスボンで入手してバルト海沿岸地方へ販売していた。

当時のオランダはスペインのハプスブルグ家の支配下にあったが、1568年オランダは反乱を起こし、1581年には独立宣言を出した。1580年にスペイン王がポルトガル王を兼ねるようになると、オランダ人はポルトガルのリスボンには行けなくなり、香辛料の貿易に参加できなくなった。

しかし、1588年のアルマダ海戦でスペインの無敵艦隊がイギリ海軍に敗れると、イギリスの私掠船は大西洋上で香辛料を積んだポルトガル船を襲うようになり、香辛料の価格は高騰した。このような状況下、造船技術や航海技術をもつオランダは自らが東インドに行くことを考えた。

註221-4 オランダ東インド会社設立

羽田「東インド会社」,P85-P90

{ 第1回のオランダ東インド会社船隊12隻は、1603年12月18日にオランダを出航した。船隊の提督は貿易に従事するばかりでなく、モザンビークやゴアのようなアジアの海におけるポルトガル人の拠点を攻撃するように命令されていた。イギリス東インド会社とは異なり、オランダの会社ははっきりとポルトガル人を競争相手として、これを追い落とすことを目標のひとつとしていた。}(同上,P90)

註221-5 高級香辛料貿易の独占

羽田「東インド会社」,P94-P98 浅田「東インド会社」,P31-P35

バタヴィアの人口

{ 1620年1月現在の人口として、873名が記録されている。この中の71名は日本人である。… 彼らの多くは平戸から東インド会社の傭兵として海を渡ってきていた。}(羽田「東インド会社」,P95)

アンボン事件

{ アンボン島はモルッカ諸島とバンダ諸島の中間にある。1619年の協定でイギリスの小商館がオランダの要塞の中に建てられていた。1623年2月11日の夜、オランダの傭兵だった七蔵という日本人が捕らえられ、拷問にかけられてイギリス人がオランダに対して反乱を企てている、と自白させられた。自白によって、イギリス人10名、日本人9名、ポルトガル人1名が斬首の刑に処せられた。反乱を企てたというのは事実ではなく、オランダ側がこの事件でイギリスを圧倒し、香料諸島を完全に制圧しようと企てたものであった。}(浅田「東インド会社」,P35-P36<要約>)

註221-6 アジア全域への進出

羽田「東インド会社」,P99

註221-7 オランダのヘゲモニー(覇権)

I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅡ」,P45-P63

<ヘゲモニー国家とは>

{ ヘゲモニーというのは、… 国家の生産効率が極めて高くなり、その国の生産物がおおむね他の中核諸国においても競争力をもちうるような状態のことであり、… この生産力の優位を活用するためには、こうした国家は流通を妨げるような政治的障壁を排し、それができないまでも、その障壁を低くできなけばならない。いったん経済面で支配権を確立した勢力は、ある種の知的、文化的推進力、運動、イデオロギーなどを奨励することが自分たちの役にたつ、と考えるようになる。}(同上,P45)

<東インド貿易について>

{ 連合東インド会社は、1世紀にもわたって全体として赤字を出しているが、このことは、ネーデルランド連邦共和国内における所得の移転と小投資家から大投資家への資本の集中という、巨大な過程を覆いかくす役割を果たしたのではないだろうか。…

東インド貿易は17世紀オランダの商業発展のなかでも、もっともドラマティックで、目をみはるようなとさえいえるほど目立った分野であった。しかし、だからといって、もっとも重要な分野というわけではなかったし、ましてや、それでオランダのヘゲモニーが説明できるわけでもなかった。}(同上,P54)

註221-8 イギリス東インド会社設立

羽田「東インド会社」,P80-P85,P109-P110 浅田「東インド会社」,P18-P21,P38-P40

{ イギリスにはヴァイキングの流れをくむ掠奪、海賊、私拿捕業の伝統があったが、ロンドン商人はもっと地道な商業取引の網を地中海などにはりめぐらせていた。… イギリス東インド会社の貿易が … 成功を収めることができたのは、ロンドン商人たちの商業航海の上に、海賊、私拿捕業の経験が加味されたがためであった… }(浅田「同上」,P19)

註221-9 イギリス東インド会社のアジア展開

羽田「東インド会社」,P99-P101

註221-10 キャラコから茶へ

羽田「東インド会社」,P277 浅田「東インド会社」,P104

註221-11 フランス東インド会社

羽田「東インド会社」,P291-P297,P336-P337