���@�@ �@�Z�R �v�B���i�@���@�l �v�`���j�́A�R�����g���R�v�����{�R�Ƃ�����@�@���@�ł��B

���z�[���y�[�W�ł́A�v�B���̗��j�A�@�،o����@�@�̋��`�A�@�l�̊����E���ƌv��A�Z�E�̋ߋ��Ȃǂ���M���܂��B

Yodenji is a Buddhist temple of the Nichiren sect,belongs to the Grand

Head Temple Minobu Kuonji.

History in this temple, a doctrine of our sect and a report of the activity of this temple and chief priest are sent at this website.

���m�点�@Information�m�点

�@7���́A���~�̎����ł��B���R�ł�17����᱗��~�{��S��i����ڂ������j�̖@�v���c�݁A�h�M�k�e�Ƃ̂���c��L�������̏�����ɂ����{�������܂��B

�@���̐́A�ߑ��̒�q�i�\���q�j�̂ЂƂ�ɖژA���ҁi�������j�Ƃ�����������܂����B�ژA���҂́A�_�ʗ͂ɒ����Ă����̂ŁA����Ƃ��A���̐_�ʗ͂������āA�������̕�e���A�ǂ��̐��E�ɐ��܂�ς��������`���������ʁA�S���ꂪ��S���ɑ��ċꂵ��ł���̂����������܂��B�ژA���҂͕���~���ׂ��A����̐_�ʗ͂������āA��Ɉ��H�i�����j��^���悤�Ƃ��܂����A�����܂��g�@�̉��ƂȂ��ĕ�̐g���݁A���̋ꂵ�݂��������đ����Ă��܂��܂����B�����ŖژA���҂́A��̋~�ϖ@���ߑ��ɖ₢�܂��B����Ǝߑ��́A��ЂƂ���~�������łȂ��A�����̑m���W�߂Ĕނ�C�s�҂Ɉ��H�������{���A�F�ŋF��ׂ����Ƃ���������A�J�G�̏I���7��15���Ƃ�������I��ŁA��������s���A���ɕ�𐬕������邱�Ƃ��ł����Ƃ����܂��B���ꂪ���~�̗R���ł��B

�@���R�ł́A����7��17���ߌ�1�������@�@�e�i��e���o�d�̂��ƁA᱗��~�{��S��@�v�����C�������܂��B

���u�e�i��v�́A���R��38�� �v���@������l�i���X����t�j�̑�Ɍ������ꂽ���@�@�L�u���@�̌ݏ��g�D�ŁA��ݎ��E�{�B���E���䎛�E�v�B���E�o�����E�̌����E�{�E���E�C�����E���_���E����E�P�����Ƃ����䓌��J���E�r�����闢�ɏ��݂���v12�ӎ��̓��@�@���@�i���Ă͉����@�E���掛��2�ӎ�������14�ӎ��j�ō\������A᱗��~�{��S��E�@�c��݂̂Ȃ炸�A�l�X�Ȋ����ɑ��݂ɏo�d���A�A�g�E�������Ă���܂��B

�@��TopixXV �v�B���h�k�̌n��(�S)�`�J��h�z���Ƃƍ��X���ׁ`

�@�v�`����n�������J��h�z�̈��Ƃ̉ߋ����ɂ́A�]�˖��{�̕�����s�E�����s�����C���������O��G�h�i-1847�j�Ƃ����l���̖����L�^����Ă��܂��B

�@�V��14�N�i1843�j�Ɋ����s�ƂȂ����G�h�́A��H��敂��ޗǕ�s�ɔC����ꂽ���O��4�N�i1847�j�ɟf���A���̌�A�Éi5�N�i1852�j�ɐ�敂͊����s�ɏA���Ă��܂��B���҂̒��ړI�Ȍ𗬂͏ڂ炩�ł͂���܂��A�����Ƃ��ĉ�������̐ړ_���������\���͍l�����܂��B

�@��薧�ڂȐړ_���z�N�����̂́A��H��敎���̈�㐴���i1809-1867�j�ƈ��G�h�Ƃ̕��Ƃɂ�������`��i�悵����A1816-1881�j�Ƃ̊W�ł��B��㐴�����O����s��芨���s�ƂȂ������c�����N�i1865�j11���A�v�`���̈��`�オ�����s�ɁA��12���ɂ͊O����s�ɏA�C���Ă��܂��B���ėƂ̌��Ƃ������Ƃ̈�厖�ɓ�����A���R�����p���Ȃǂ��s��ꂽ���ƂƐ�������A���҂̊ԂɔZ���ȐڐG�����������Ƃ͑z���ɓ����܂���B

�@�����N��5��7���A���ׂ����܂�܂��B�������A�ːЖ@�������O�̂��Ƃł����̂ŁA���̗��e�̖��͌��ːЂł͒H�ꂸ�A�܂���H�Ƃ̉ƌn�}�ɂ����̖��O�͂���܂���B

�@����A��H��敂́A���v3�N�i1863�j�ɊO����s����������A�O�x�ڂ̒����̔�����N�����Ĕ��g�s���ƂȂ�A���̉B�������̍Œ��A�c��4�N�i1868�j1���A���H�����̐킢����ɕ�C�푈���u�����܂��B3��13���ɂ͏��C�M�Ɛ��������̉�k�Řa�c���������A4��11���ɍ]�ˊJ�邪�������܂������A��C�푈�����̌���[4���̉�Ð푈�A5���̏��푈�A10���̔��ِ푈�Ɛ�Ђ��g�������Ƃ����������悤�ɁA�V���{�R�Ɩ��{�R�̑Η��ɂ͏I�������ʂ��Ȃ��É_���������߂Ă��܂����B

�@��s�����s�����̒��A��H��敂́A���̕s���̐g�ɂĐV���{�R�ɕ߂炦����Ζ��{�R���̐�ǂ��s���ɂȂ邱�Ƃ��뜜���A�c��4�N�i1868�j3��15���A�\�Z�Ԓ����~�̎��@�i���A�����s���c��ܔԒ�12�j�ɂĊ��������݂܂��B�������A�Ж�Ⴢ̂��߉ʂ������A�Ŋ��̓s�X�g�������˂��Ď��Q���܂����B

�@��H��敂����Q�������A���ׂ�4�˂ł����B�����◝�R�͖��ڂł����A���ׂ́A���݂̎R�����J���s�̍��X�Ƃ̗{�q�Ƃ��Č}����܂��B���̌�A���ׂ́A15�˂̎��A���@�@���{�R�g���R�v�����Z�E�̋g����Ӂi�������� �ɂ�����^-1886�j�Ɏt�����Ă��܂��B���̐́A���m�����Q�����ۂɂ́A���{�̂��߈ꑰ����m�����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������K���������ƌ����A��敂����@�@�̑吳���i�������傤���^���A�����s�䓌��r�V�[�j�ɑ���ꂽ���ƂƂ��֘A����̂ł��傤���A���ׂ͓��@�@�̕���ɐg�𓊂��܂����B

�@���������A�Ɠ̌p���̂��߂ɗ{�q���Ƃ����͂��Ȃ̂ɁA���X�Ƃ��A���ׂ̏o�ƂƂ����I������I���Ǝ��̂ɁA�����Ȃ�ʎ������C�����܂��B�������N�i1869�j�ɍ��X�Ƃɒ��q���A����23�N�i1890�j�ɒ��������܂ꂽ���Ƃ������Ă��A����32�N�i1899�j8���A���ׂ͒핪�ƂƂ��ĐЂ��O��A���݂̐�t���s��s�ɈڐЂ��܂��B��33�N�i1900�j7���A���X���ׁE���؈����̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂��A�����̑c���E���X����i1900-1982�j�ł��B���ׂ͒��j�Ɂu����i���������j�v�A�̂��ɐ��܂���j�Ɂu����i�������j�v�Ɩ��t���܂������A���X�Ƃ̏��`�ł́A���̗��R�́u��H��敁i�����ځj�v�̖����P�������̂ƌ����`�����Ă��܂��i���݂ɁA�ːЂɂ��ƁA���ׂɂ́A�����u�q�f�v�A�u���i�݂����j�v�A�O���u���o�i�i���Ƃ��j�v�A�l���u�����v�A���j�u����v�A��j�u����v�A���u����i���́j�v�̎��q������A���̂����u���v�̖��͐�敂̍Ȃ��Ɓi���o�j�̗�����̖@���u�����v�ɁA�u���o�i�v�̖��́u���Ɓi���o�j�v�ɁA�u�����v�̖��͂��Ƃ̕ʖ��u���q�v�ɁA���ꂼ��R������ƌ����Ă��܂��j�B���̊ԁA���ׂ́A����35�N�i1902�j�ɍ�ʐ_�˂̖�����36���A�吳2�N�i1913�j�ɓȖ؍���̖{�R������40���ɔC�����Ă��܂��B

�@��������A���X�ƂƗv�`�������Ԋ�����荇�킹���N����܂��B���ׂ��2��O�ƂȂ閭����38�����������k��̍����B�@�Ƃ����m���A�吳6�N�i1917�j�A���z�i�⒬�咷���i���A�����s�{���s�ᏼ���j���v�`��35���ɕ��C���Ă���̂ł��B

�@���吳7�N�i1918�j�A���ג��j�̐���́A���݂̓����s�䓌��J���̐��֎�37���s������̒�q�ƂȂ蕧��ɐg�𓊂��܂����A���֎�����قNj߂��ꏊ�ɂ������̂��v�`���ł����̂ŁA���얭�����̂ӂ���̗𐢂̓k�퓯�m�Ƃ������Ƃ�����A�����B�@�ƍ��X����̂ӂ���̊Ԃɂ͉�������̐ڐG���������͂��ł��B

�@���a4�N�i1929�j�Ɍ��ׂ͍�ʐ_�˂��v�`���̂��錻�݂̑䓌�捪�݂ɓ]�Ђ��Ă��܂����A���̗��R�Ƃ��ẮA���N�ɗv�`����ނ��������B�@���A������x�ؖ�������34���ƂȂ������ƂƊW������Ǝv���܂��B���a9�N�i1935�j�A�B�@��������34����ނ����֎�41���ƂȂ�ƁA����ւ��悤�Ɍ��ׂ�������35���ɏZ�E���܂��B

�@���̍���O�サ�āA�B�@���獂�X�Ƃɑ��āu�v�`���v�̉��k���������̂ł��傤�B�B�@���v�`���Z�E�ł��������A�J��h�z�̖�������A��H��敂��㐴���ƊW������c���v�`���̈��Ƃɂ������Ƃ�����Ă����\�����l������̂ł��B����������B�@���A���ג��j�̐����v�`���̏Z�E�ɐ������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B

�@���a14�N�i1939�j�A����͗v�`����38���̖@�����p�����A��H�ƂƉ��̂������J��h�z�E���Ƃ̖���Ɍ}��������܂����B����2�N��̏��a16�N�i1941�j7��26���A���X���ׂ́A�v�`���̂���䓌�捪�݂ɂğf���Ă��܂��B

�@�Ȃ��A��H��敁E��㐴���E���G�h�E���`��E���X���ׁE���X����̎��т�ΏƂ����N�����R�`������A�v�`���̗�㕈���R�`������A���ꂼ��_�E�����[�h���������܂��B�@�@�@�i���ӁF���X���j

�@��TopixXIV ��̓h���}�w�t���̖��b�x��������!!�`��H��敎���E��㐴���A���R�J��h�z�����E���`��̓o��Ɋ��ҁ`

�@�����̍]�ˎ��㖖���A���{�̃G���[�g�����Ƃ��Ċ��A�����V���{�Ɂu�t���v�Ƃ��ꂽ���I�����i������ �����܂��^1827�`1868�j����l���ɁA���b�̑�����ߑ���{�́u���ʎj�v��`����i�ƂȂ�܂��B�u���C�M�̃��C�o���v�ƌ���ꂽ���I�́A�����s�E�O����s���C���A���{�̋ߑ㉻�ɍv���������ƂŒm���܂��B

�@�c��3�N10��14���i1867�N11��9���j�̑吭��ҁA���N12��9���i1868�N1��3���j�̉������ÂƂƂ��ɖ����ېV���{�����������܁A���I�������A���Ă̖��t��]�������t�ɁA�u�ꌾ�i��������j���Ȃč���S�ڂ��ׂ����̂����B�ǂ����Ȃ낤�Ɖ]���ꌾ�A����Ȃ�B���{���ŖS������͂��̈ꌾ�Ȃ�v�Ƃ�������������܂��i���n����Y���w���{���S�_�x���}�Г��m���Ɂj�B�w�_��x�ɂ�����E�q�ƘD�̒���̖ⓚ�ɗR�����邱�̌��t�́A���얋�{���ł��R�ɂ��āA���I���g�������̔O�����߂Č�������̂ł��B

�@���Ƃ̈�厖�ɒ��ʂ��Ȃ�����A�u�ǂ��ɂ��Ȃ邾�낤�v�Ƃ��������̂Ȃ����҂����������A���f�ł����A�s�����N�����Ȃ����������̖��{�̏��A����̂܂܂ɓ��e���ꂽ�]���Ƃ�����ł��傤�B�ۑ�̐摗��A�����ĐӔC�̉���A�u���������Ȃ��Ă��A�ǂ��ɂ��Ȃ�̂ł́v�Ƃ������͖{��̏��ɐ������߂邱�̌��t�́A150�N���o������̎������ɂ��A�傫�Ȍx����炵�Ă��܂��B

�@��X�̐�l�����́A���ėɑR���ׂ��܂��܂����܂ł̓w�͂̉ʂĂɖ����ېV��f�s���A�����̋]�����ĕ��m�̐��ɏI�~����ł��܂����B����������́A�����č]�ˎ���ȑO�̉��l�ς�_����ے肷����̂ł͂���܂���ł����B�ېV�̐��_�I�x���ɂ��������̂����A��������Ɋm���������m���̍����̂��̂������̂ł��B�]�˕����Љ�ɔ|��ꂽ���{�ƒm���ƋC�T�Ƃ������͂ɖ����̈̋Ƃ͐����������A�����Ƃ��ɕ��m�̎��o���������^���̃G���[�g�����ɂ���āA���{�͐��E�Ɍւ�ׂ����X����u�ߑ�v���ƂւƐ��܂�ς邱�Ƃ��ł����킯�ł��B

�@�������A�ނ�G���[�g���������Ƃ�S��������́A�₪�ē��I�푈�̏I���������Ė�����邱�ƂƂȂ�A�C�����鐸�_�������������{�͖������n�߂܂��B

�@�Ȃ��A�]�ˎ���̊����s�ɂ��ďЉ�������Ƃ��ẮA���c�o���w�����s�̍]�ˎ���x�i�}�����[�A2018�N�j���A�O����s�ɂ��ďЉ�������Ƃ��ẮA�y���ǎO���w�����ܐl�̊O����s�F�J�����������������m�x�i�������_�ЁA1997�N�j�A��ؑ���E�֗NJ�E���㕶�����w�s�����ł͂Ȃ����������̈������x�i�א��o�ŁA2019�N�j�A���l�J�`�����ٕҁw�J���̂Ђ�x157���i���l�J�`�����فA2024�N�j�A���l�J�`�����ٕҁw�O����s�Ɛ_�ސ��s�\�����̊O���ȂƊJ�`�s�s�\�x�i���l�s�ӂ邳�Ɨ��j���c�A2024�N�j���I�X�X�����܂��B

�@�ߋ��ɓ��T�C�g�ɂ��Љ�����R�Z�E���X�Ƃ̐�c�Ɠ`�������H��敁i���킶 �����ځ^�Ƃ�������j�敎���̈�㐴���A����ѓ��R�̊J��h�z�ɘA�Ȃ���G�h�i���イ�����j�E���`��i�悵����j�������s�E�O����s���߂Ă������Ƃ��m���A�w���j�厫�T�x�i�g��O���فj�u�����s�v�̍��ɂ��ƁA�e�X�̒��C�̎����͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�A���Ɉ�㐴���E���`��Ə��I�����́A�܂������������Ɋ����s�ɏ]���������Ԃ�����܂��B

�@���G�h�F�V��13�N�i1842�j5��24���`�V��14�N�i1843�j�[9��6��

�@��H��敁F�Éi5�N�i1852�j9��10���`����5�N�i1858�j5��6��

�@���I�����F���v2�N�i1862�j6��5���`�[8��25���A���v2�N�i1862�j12��1���`���v3�N�i1863�j4��23���A�������N�i1864�j8��13���`12��18���A�c�����N�i1864�j5��4���`�������N�i1868�j1��15��

�@��㐴���F�������N�i1864�j11��22���`�c��2�N�i1866�j9��2��

�@���`��F�c�����N�i1865�j10��16���`�c��2�N�i1866�j12��23��

�@��̓h���}�u�t���̖��b�v�ŏ��I�������������̂́A�o�D�E���Ⓧ���B���̑��̃L���X�g�̔��\�͂܂�����܂��A��H��敁E��㐴������o�ꂷ��̂��A�ǂ̂悤�ȑ��ւŕ`�����̂��A��������҂����܂�܂��B

�@���Q�l�܂łɁA�ߋ��ɐ�H��敁E��㐴���E���`�オ�o�ꂵ����̓h���}�́A�ȉ��̒ʂ�B

�@��H���

�@�@�w�ĂԂ��@���x�i1990�N�^���ҁF�����N�v�j

�@�@�w����c��x�i1998�N�^���ҁF�������V�j

�@�@�w�ĕP�x�i2008�N�^���ҁF�{���@�W�j

�@�@�w���d�̍��x�i2013�N�^���ҁF����S��j

�@�@�w�V���Ղ��x�i2021�N�^���ҁF���c�@���j

�@��㐴��

�@�@�w�Ԃ̐��U�x�i1963�N�^���ҁF���F�Y�j

�@�@�w����c��x�i1998�N�^���ҁF�͐����i�j

�@�@�w�ĕP�x�i2008�N�^���ҁF�g�����l�j

�@�@�w���n�`�x�i2010�N�^���ҁF�������C�j

�@�@�w�V���Ղ��x�i2021�N�^���ҁF�e�r�q�O�j

�@���`��

�@�@�w����c��x�i1998�N�^���ҁF�����B��j

�@�Ȃ��A���L�̋L���������Ă��Q�Ɖ������B

�@�@�@�@�@�L

�@�E�v�B���h�k�̌n���i���̂S�j�`�J��h�z���Ƃƍ��X���ׁ`

�@�E���b ��H��敂̓��W�ԑg����

�@�E�����Ւ��Ƒ��������`NHK��̓h���}�u�V���Ղ��v�Ɋā`

�@�ENHK��̓h���}�u�V���Ղ��v�Ɛ�H���

�@�E����w�@�Z�x40���i����29�N1�����j���s

�@�E�v�B���h�k�̌n���i���̂R�j�`�v�B���ߋ����ɂ݂鎛�h�̗��j�`

�y���L�z

�@�É����ɓ����c�ɂ́A�y���[�Ɠ��ĉ��c��������ꂽ���@�@���厛��MoBS���D�~���[�W�A���A�n���X�Ɠ��ďC�D�ʏ���������ꂽ�����@�ʐɃn���X�L�O�فA�y���[�A�v�`���[�`���A�n���X�֘A�̎�����W�����鉺�c�J�������فA�_�ސ쌧���l�s�ɂ͢�ߑ㉡�l�̋L�����u��Ƃ��Ă̖�����S���ĊJ�ق������l�J�`�����قȂǍ��D�E�J���R���N�V�����������E�W�����Ă���~���[�W�A��������܂��̂ŁA���ē��܂Ő\���グ�܂��B

�@��TopixXIII �M���ÎE�̍����u�H�ďG�g�v���`��̓h���}�w�L�b�Z��I�x�ɂ���߂ā`

�@�퍑�����`����̓h���}�́A����܂ł����������삳��Ă��܂������A�ߔN�Ō����A�u�R�t�����q�v�u�^�c���v�u����ȏ�� �����v�u�i�ق������v�u�ǂ�����ƍN�v�ɓo�ꂵ�������������ēo�ꂷ�邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�@����́A�G�g�E�G���Z��̐��U��`���h���}�ł���ȏ�A�����̏o�g�ŁA�������D�c�M���̐b���Ƃ��Č����������������ēc���Ƃ̑��݂��傫���N���[�Y�A�b�v����邱�ƂƗ\�z����܂��B

�@���Ƃ́A�l�]���Ă��A�M���z���̑O�c���Ɓi�u���ƂƂ܂`����S���Ε����v�̎�l���j����u�e���a�v�ƌĂ�ĕ���A�܂����q���G�i�u�i�ق������v�̎�l���j�����ƂɐM�����Ă������Ƃ��m���Ă��܂��B���q���G�͎Ⴂ���A�z�O���i���݂̕��䌧�j�����߂Ă������q�`�i�Ɏd���A�z�O���喡�i�Ђ��������݁j�̒n�Ő��ӔN���߂����A�̂��ɂ��̒n������A�D�c�M���Ɏd���܂��B�V�����N�i1573�j8���A���q�`�i�ƐD�c�M�����Փ˂����u���J��i�������傤���ɂ��傤�j�̐킢�v�̍ہA���q

�Ƃ̖{���n�ł�����J����قNj߂��������喡����ЂɊ������܂��̂��K���̏ƂȂ�A���̎��A���G�́A�ēc���Ƃɍ��肵�A���喡�̖���]���̓y�n�ɔ�����Ƃ������g��̔������˗����܂����B���݁A���q�_�Ђ��̐��@���ɂ́A���̂Ƃ��ɔ�����ꂽ���g�ۊǂ���A�������喡�n��ł́A���q���G�ƂƂ��Ɏēc���Ƃ��h���̏�������ĕ���Ă��܂��B

�@�����M���Ɛb�ł���Ȃ���A���Ƃ́A�G�g�Ƃ͌����̒��ł������ƌ����A�M���S����́A���̌����ȊW�͈������A�V��11�N�i1583�N�j3���́u�˃��x�i�����������j�̐킢�v�ŁA���Ƃ͐M���̖����s�ƂƂ��ɑs��ȍŊ��𐋂��܂��B

�@�Ƃ���ŁA���q���G�ƌ����A�u�{�\���̕ρv���v�������ׂ�����������Ƃł��傤�B���̎j���ɑ��āA�ߔN�A�{�\���̕ς̐^�Ɛl�̂ЂƂ�Ƃ��ĕ��サ�Ă���̂��A�{��w�L�b�Z��I�x�̌Z�E�L�b�G�g�ł��B

�@�G�g�́A���X�̍���Ő���𗧂ĂȂ�����A�˂����ƕ��̂��ߐD�c�Ɛb�c�̒��ł����ʂɈ����A�T�ᖳ�l�ȐM���̃n���X�����g�Ɋ����Ȃ��璉�b�U����Ă����悤�ł��B�M���ɂ́A�ēc���ƁE����v�Ƃ��������͂̂��镈��̉Ɛb����������A������u���͎�`�v���f����M���̂��Ƃł��A�g���̒Ⴓ�̂ɏo�����i������ƍl�����G�g�́A�Վ�ἁX�ƈꔭ�t�]��_���Ă����͂��ł��B

�@�V��5�N�i1577�j�ɂ͂��܂钆���U�߂ŁA�G�g�͐M���ɖ������ї��P���̐��͌��ł���R�z���E�R�A���ɔh�����܂����A6�ӔN�ɋy�Ԓ�������G�g�̛@�v�����������m��܂���B���̊ԁA�M�����炽�т��ю��ӂ��Ă����悤�ł��B

�@���̎��A�G�g���A���q���G�����i�����̂��j���A�������Đ����{���蒆�Ɏ��߂悤�ƚt�i�������j���āA�M���ÎE�����s�������ƍl����̂��A�G�g�������ł��B

�@�V��10�N�i1582�j6��2���Ɂu�{�\���̕ρv���N����M�������̕��͂��ƁA�G�g�̓^�C�~���O���v�����悤�ɁA�G����ї��Ƃ������ܘa�r�����сA�u������Ԃ��v�œs�ɋA�҂��܂��B���肦�Ȃ��v�����őΉ������G�g�̍s�����A�M���ÎE�������̍����ƂȂ��Ă��܂��B�����A�G�g�͋����ʂɂ������̊Ԓ���z���Ă����悤�ŁA���Ȃ葁���ɖ{�\���̋��ς�m�����悤�ł��B���q���G�������N6��13���̂�����V���R�u�R��̐킢�v�́A���́A�d���̍߂����G�ɒ����āA���d�̌����������邽�߂������Ƃ����߂ł��܂��B

�@�@�u�{�\���̕ρv�������i���j�ƁE���a���q��w�u�t �R�ݗǓj�́A���m�o�σI�����C���ɂ��ڂ����Љ��Ă��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B

�@��TopicXII �Ӊ��d�O�Y�Ɠ��F�֎ʊy�`��̓h���}�u�ׂ�ڂ��`�ӏd�h�ؔT�����`�v����`

�@�]�ˎ��㒆�������グ�A�]�˂̏�������l���Ƃ����̓h���}�́A���炭�{�삪���߂ĂɂȂ�ł��傤�B�������A�����̗V�s�g���i�V�g���j��ɁA�F���i�؊X�j�ɐ������Ԋ@�����̒m��ꂴ�鐶���������ɕ`�ʂ���悤�ȃh���}�́A100�N�ɋy��NHK�̕����j��A�ނ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��i�ł́A�V�s�̉��₩����₩���Ƃ͗����́u�g���̈Łv�Ƃ�������i������̍\���ɂ��X�|�b�g�āA�s��̐l�X�̐����l���{���y�����㌀�̒��ɗ��Ƃ�����ł����܂��B

�@�₪�ċg������鉺�����{���ɏo�X�����ӏd�́A�يw�֎~�E�����l���E�o�œ����ɂ܂ŋy�u�����̉��v�v�ɍR���č]�˕����̒��S�ɖ��i���܂����A���̌����͂ƂȂ����u�Ƃ͂����������������̂��c�B�l�X�Ȗ��ӎ�����h���}���ς邱�Ƃ��ł���̂��A�{��̑�햡�ƌ����܂��B

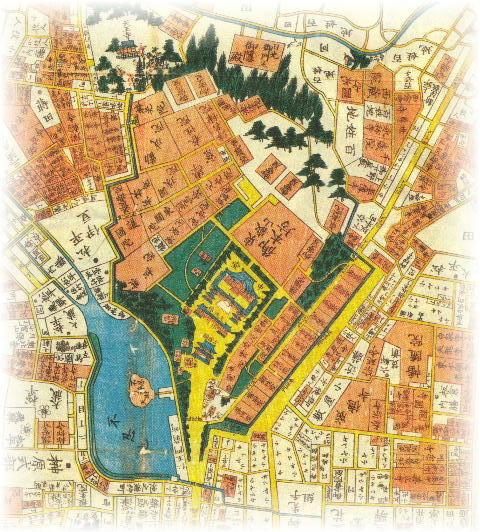

�@���Ȃ݂ɁA�Ӊ��d�O�Y�i�쑽��h���j�̕�́A�䓌�擌�̓��@�@���@���ŁA�@���́u�H���@�`�R�����M�m�v�B�揊�͐k�ЁE��ЂŎ����A�����ɂ͌��݁A�Ӊ��Ƃ̕��Əd�O�Y��q�����肪�����Ă���܂��B�d�O�Y�́A�g����𒆐S�Ɋ����Ƃ��납��A���R�̏��݂���䓌�悪�h���}�̒��S����ƂȂ�܂��B����A�䓌��ł��l�X�Ȏ��Ƃ��W�J�����Ǝv���܂��̂ŁA�����҉������i����J�Â̍Î����ɂ��ẮA�R�`���ōŐV�������m�F���������܂��j�B

�@�Ȃ��A��i�̓���������ƂȂ�u���F�֎ʊy�v�ɂ́A����܂ł��ȉ��̂悤�ȏ���������Ă��܂����A�ʂ����āA�h���}�ł͂ǂ̂悤�Ȃ������ŕ`�����̂����A���ǂ���̂ЂƂł��B

�i�P�j�L���G�t��

�@�����k�ցA�쑽��̖��A�̐�L���A�R�����`�A���������A�~�R�����A�J����A�������Ȃǂ̊G�t�̒N���Ƃ�����B

�i�Q�j�\���ҁE�֓��\�Y���q��

�@�֓��\�Y���q���͌Â��́A�֓������ҁw���╂���G�ލl�x�i1844�N�j�Ȃǂɏ������Ă���B�ߔN�ł́A�u�����E�Ƃ��E���イ�v����т�����ƁA�u�Ƃ����イ�����i���F�ցj�v�ƂȂ邱�Ƃ��w�E�����B

�i�R�j�Ō��E�Ӊ��d�O�Y��

�@�Ӊ��d�O�Y���ʊy�{�l�Ƃ�����B

�i�S�j���������

�@�Ӊ��d�O�Y���v���f���[�X���ƂȂ�A�u�ʊy�v�̖��̂��ƂɁA���𗧂Ă�ҁA�A�C�f�A���o���ҁA���G��`���ҁA�z�F�����߂�҂Ȃǂ��`�[����g��ŒZ���Ԃɑ�ʂ̔ʼn�𐢂ɏo�����Ƃ�����B�ʊy�̔ʼn�́A�S4���ɕ��ނ���A140�_�ȏ�̍�i���킸��10�����̊Ԃɏo�ł���Ă���A�Ȃ�����1����4���ł͓�����҂Ƃ͎v���Ȃ��قǍ앗���Z�ʂ��Ⴄ���Ƃ��w�E����Ă���B�u�ʊy�v�́A�]�ˈ�̔Ō��E�Ӊ����ł��グ��ԉł���������A�k�ցE�̖��E�L���Ƃ�������������G�t��A���m�ł���Ȃ��瑼����݂��Ĕ\���҂ƂȂ����ē��\�Y���q�炪�Q�悵�Ă����\�����ے�ł��Ȃ��B������������镶���Ƃ��ẮA���{�������w�Z�l����! �ʊy�`�̖��ƒӉ����v���f���[�X���������G�R�c�x (�АV���A2014�N) �Ȃǂ�����B

�@��TopixXI ��̓h���}�u����N�ցv�`�������n�}�ɂ݂���@���l�Ǝ������̊W�`

�@���������ւ̑z�����点�A��߂���M�Ƃ������܂�ȑz���͂ŁA�������u����N�v�̃X�g�[���[��a���ł䂭�������̐l���Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂ł��傤���B

�@�������̏o���́A�����k�Ƃ̗�������݁A�����Ɠ��������~�k�̎q���ɂ�����܂��B�������̌n�}�ł́A�������̍��c���E��������̖����ɘA�Ȃ�̂���ɉƁE�і��ƂŁA�����ɓ��@���l�̕��E�і��d��������A�˂܂��B���̂��Ƃ���A�������Ɠ��@���l�͉��ʂɂ����邱�Ƃ��킩��܂��B

�@���Ȃ݂ɁA�і��Ƃ̐e�ʂɂ������ɉƂɂ́A��̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�ɓo�ꂵ����ɒ����A�u�V���Ղ��v�ɓo�ꂵ����ɒ��J�����܂��B�܂��A�����������n�}�ɂ͊��q�����̑c�t�ł���e�a�⎺�����̐^�@�̘@�@�͂��߁A��̓h���}�u���q�a��13�l�v�ɓo�ꂵ�������G�t�A�ɓ��S�e�A�H���S�o�A�\��Z���̖��������܂��B

�@�n�}�ɂ͏�������܂��̂Œf��I�Ȃ��Ƃ͌����܂��A���ʍK���ҁw�W�� ���{�j�N�\�x�i�g��O���فj�Ɋ�Â����Љ�܂Ő\���グ�܂��B

�@��Topic�] �{������J������ف`�f��u��͓S���̕��v���`

�@�^�C�g���́A�w��͓S���̕��x�B�ḗA���� �o�B�o���́A�����L�i�i���E�����Y�j�E���c����i���j�E�����j�E�X ���i���E�g�V�j�E���^�I�i��E�C�`�j�E�c�� ���i�c���E�쏕�j�E�L�c�T��i��E���Z�j�ق��B����́A���؏܍�Ƃ̖��c��B�c��Ȍ����W�����̒����猫���̕� �����Y�ɂ��ď����ꂽ���̂��W�߁A������܂���̊����̐e�q����`���܂��B

�@�����͂܂��A���@���l�ɐS�����A�@�،o�ɐ������l���Ƃ��Ă��m���܂��B���̔ނ��@���I���菊�Ƃ��ČX�|�����̂��A���@�n�M���c�̍�����i�������イ�����j�ł����B

�@����17�N�i1884�j�ɓc���q�w�i1861-1939�j�ɂ���đn�݂��ꂽ������́A�������@��`��W�Ԃ����������݉ƕ������c�ŁA�吳5�N�i1916�j�ɒ�s�����̓���Ƃ��ē����s���J��i���A�䓌��j����J�ɍ�����ق�n�����܂��B���́A������ق́A���R�i�v�B���j�ƌ���ʂ�i���ƂƂ��ǂ���j�������������ɏ��݂��Ă������Ƃ��m���Ă��܂��i��J�̍�����قɂ��ẮA�R�`�����Q�Ƃ��������j�B�f��{�҂̓���ł��A������������ق�K�˂ē��M�����ʂ����m����Ă��܂��B

�@�����̐��U�ɂ��ďڂ������m��ɂȂ肽����A�N���`���łÂ����`�L�Ƃ��āA�x���j���w�N���{���`�x�i�i�������_�V�Ёw�������Ɂx�A1966�E1991�N�j�����E�߂��܂��B�܂��A�{�Z���w�Z�̃g�����N�x�i�}�����[�w�����ܕ��Ɂx�A1991�N�j�́A�����̐��U��T�炩�猩�߂�����̎������猫���̐l�����⌫�����w�̏�������������̂Ƃ��ĕK�ǂ̏��ƌ����܂��B�����E�f��ƕ����Ă��ǂ݂���������A��i�ւ̖v�������ۂ����ł����܂�܂��B

�@�f��w��͓S���̕��x�A�ߘa5�N�i2023�j5��5�����ǂ��̓��A�S�����[�h�V���E�A������ҁI

�y�{���̐l�����z

�@�{���i1896-1933�j�́A���{���w�ɓƓ��Ȑ��E�ς��J�����l�ł���A���b��Ƃł���B�����E�Ò������c�މƂɐ��܂�A�����Q�[�Ɍ�������ߍ��ȕ��y�̒��ň�B18�̎��A�@�،o��ǂ�Ŋ������A�M��Ȗ@�ؐM�҂ƂȂ�A24�̎��A�@�،o��M����@�n�M�c�́u������v�ɓ���B�@���ƌ|�p�̗Z���ɂ��Ď������A�n�슈���ɐ�O����悤�ɂȂ����B�����̕��w�̍���ɂ͂��̖@�،o�̋���������A���ꂪ�������@���v�z�ƂƌĂ�鏊�ȂƂȂ��Ă���B

�@25�̎��A�����Ԋ��_�w�Z�̋��@�ɂȂ�ƁA���ꎍ�̐�����J�n���A�n���̐V���⓯�l���Ɏ��⓶�b�\�B28�Ŏ��W�w�t�ƏC���x�A���b�W�w�����̑��������X�x������s����B

�@30�Ŕ_�w�Z��ސE���A�Ƌ������̔_�k�����ɓ���B�_�ƐN���W�߂āu���{�n�l����v������A�_�|���w��_���|�p�_�̍u�`�A���R�[�h�ӏ܁A���t���K�Ȃǂ̕����������J�n�����B�܂������Ŕ엿�v���s���Ȃǂ̌��g�I�Ȋ����̖T��A�_�ƁE�|�p�E�Ȋw�E�@���̈�̉���ڎw�����A�x�@���ǂɖڂ�����ꂽ��A���j�a������Ȃǂ��č��܂����B���̌�a�C���ꎞ���čӐH��̋Z�t�ƂȂ邪�Ăє��a���A�w��͓S���̖�x�Ȃǂ̖c��Ȗ����\���e���c����37�şf�����B

�@���O�͈ꕔ�̎��l�ɍ����]������Ȃ�����قƂ�ǖ����������B���̖c��Ȏ��Ɠ��b�́A�݂��݂��������ꊴ�o�A�z���ȑz���́A���R�Ƃ̌����ɖ����Ă���B�����ɂЂ��ޕ����ւ̐[�����@�ɂ��A����ɑ����̓ǎ҂��l�����A���{���\���鍑����Ƃ̈�l�ƂȂ����B���݁A�ނ̍�i�����Ƃɂ��܂��܂ȊG�{��f��A���䂪�n�삳��Ă���B

�y�����ɓo�ꂷ���ȕ����p�����z

�@�����w��͓S���̕��x�̍쒆�ɗp����ꂽ�����p���������܂��B�Ő��́A���c�쒘�w��͓S���̕��x�i������Ѝu�k�Ёw�u�k�Е��Ɂx��126-2�A2020�N���Ŗ{�AISBN978-4-06-518381-6�j�̏��o�łق��ƂȂ�܂��B

�i�P�j��y�^�@�i13�E305�Łj

�@�^�@�Ƃ������B���q�V�����̈�ŁA��y���̈�@�B��瑼�͂ɂ�鉝�����|�Ƃ���@�h�ŁA����ɔ@���̖{��͂ɂ���ċɊy��y�ɉ����ł���Ƃ����B

�i�Q�j���{�莛�E��e���i13�Łj

�@�^�@�{�_���{�莛�B���s�{���s�s������G�ےʎ������ɂ���^�@��J�h�̑��{�R�B�e�a�i1173�`1262�j�̖��炪�A�@�c�̈⍜���J�i���s�s���R�R�[�j����g���i���s�s�~�R�����t�߁j�̖k�Ɉڂ��A�_�������ď@�c�̉e�������u�������ƂɋN������B�e�a�̌�g�e�i�������j�����u�����e���i�������ǂ��j�́A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�i�R�j�e�a�i13�E130�Łj

�@�e�a�i1173�`1262�j�͐^�@�i��y�^�@�j�̊J�c�B�͂��ߔ�b�R�ŏC�w�������A��ɖ@�R�[����i1133�`1212�j�̖�ɓ����ĔO���ɋA�˂����B����̓y�����߂ɍۂ��ẮA�ґ��̏�A�Ƃ��ɉz��ɔz�������B�͖ƌ�A�ȑт����b�M��ƂƂ��ɓ����헤�ɕ����A�܂��ӔN�͋��s�ɖ߂��āw���s�M�x�Ȃǂ��Ă���B�e�a�f��ɒ�q�ɂ���Ē����ꂽ�w�V�ُ��x�́A�e�a�̒�q�P�a���͂��ߐ^�@���c���ɗN���オ�����ْ[�v�z��Q�������Ƃ��Ēm����B

�i�S�j�Ȃނ��݂��ԂE�얳����ɕ��E�̖��i13�E298�Łj

�@�u����ɕ��ɋA�ˁi�얳�j���܂��v�Ƃ����Ӗ��B��y���ŏ̂���Z�������B����ɔ@���̎l�\����̂����A��\����ɉ����O���̊肪������A������u�{��i���{��j�v�ƌĂԂ��A��y���ł́A�u�얳����ɕ��v�Ƃ����Z�������̖̏��O���ɂ���āA����ɔ@���̖{�肽��u�����O���̊�v�ɂ�����A�����Ɋy��y�ɉ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B������u���͖{��v�Ƃ����B

�i�T�j���i49�Łj

�@�Ԋ��R���B��茧�Ԋ��s���ؒ�1-46�ɂ����y�^�@��J�h�̎��@�B����3�N�i1491�j�A�@�@�̒�q�O���V�ߐ����ɂ���đn�������B�{��Ƃ̕�ŁA�����̕������Y�͓����̒h�Ƒ�������߂�قǂ̓Ď��ȕ����k�ł������B�{��Ƃ́A���a26�N�ɓ��@�@�g�Ǝ����Ƃ��ď@�|�ւ����揊���ڂ��Ă���B

�i�U�j�J�o��i123�E188�Łj

�@�����e�@�h�Ōo���J�����u����̂ɐ旧���ď�����i������j�B�u����r�[�����@�@�S�疜������@�䍡�������@���@���^���`�i����r�[�����̖@�͕S�疜���ɂ������������Ɠ�B�䍡���������邱�Ƃ���B��킭�͔@���̐^���`��������j�v�B�Ȃ����@�@�ł́A�����J�o��ł��u����r�[�����̖@�́A�S�疜���ɂ�������邱�Ɠ�B�䍡�������A���邱�Ƃ���A��킭�͔@���̑��`��������i�ȉ����j�v�ƁA�̂��镶�傪�قȂ��Ă���B

�i�V�j���n�ٗ��E���n�哙�i178�Łj

�@���n�ٗ��i1838�`1911�j�́A��������Ɋ�����y�^�@�{�莛�h�̑m�B���n�哙�i1875�`1927�j�͂��̗{�k�q�i�@�k�j�ŁA�ٗ��S����͐����苳���i��y�^�@�j�̏Z�E�ƂȂ�A�����@��w�i���E���V��w�j�A���@�@��w�i���E������w�j�A���m��w�Ȃǂŋ����A1923�N���瓌���鍑��w�i���E������w�j�ŃC���h�N�w���������B�f��A�w�V�䋳�w�j�x�ȂǑ����̈�e�����s����Ă���B�{�Z���w�Z�̃g�����N�x�i�}�����[�w�����ܕ��Ɂx1991�N�j246�łɂ��A�����́A�������w����� �����Ε����̕w�̂��߂ɖK�ꂽ�苳���ɂē��n�哙�Əo����Ă���B�������A�������@�،o�ɍŏI�I�ɋA�˂���̂́A���������_�ё��Ƃ̊ԍۂł���B�w�Z�̃g�����N�x70�łɁA�����̌����̏@���ς��M���m�邱�Ƃ̂ł���t���i�吳���N11��3����j���Љ��Ă���B

�i�W�j���i180�Łj

�@������R�T���B��茧�����s���{�쒬31�|5�ɂ��鑂���@�̌Ù��B�厡���N�i1362�j�J�R�A���i���N�i1394�j�n���B�{���͎߉ޔ@���B�����̗������ɂ���ܕS�����ŗL���ŁA���s��9�l�̕��t�̎�ɂ��A����16�N�i1731�j����4�N���₵�đ���ꂽ�B�S�Ċؑ���A���h��ŁA���̒��ɂ̓}���R�|�[���A�t�r���C�Ȃǂ�������B�吳���N11��3���t�̌�������Ɂu���̗������v�Ƃ݂���́A�����̂��Ƃ������B�����́A�����Z�E�̔��蕶�p�̉��ɂĎQ�T���A���_�݊w�������ɂ��ʂ����B�{�Z���w�Z�̃g�����N�x�i�}�����[�w�����ܕ��Ɂx1991�N�j68�E246�ŎQ�ƁB

�i�X�j���a�ΏƖ��@�@�،o�i184�E303�Łj

�@���n�哙�Ғ��ɂȂ�@�،o�̌����i�����j�Ə��������i�P�����j�̑ΏƖ{�B�������@���1916�N�ɔ������ꂽ�B�������Ԃ��\���ł������Ƃ��납��A�ʏ́u�Ԗ{�v�ƌĂ��B�{�����@�ؓ��M�̋@���ƂȂ����̂͂��̌o���ɏo��������Ƃɂ��B�����̒�E���Z�������̈�u�Ŕ��s�����w���@�@�،o�x�́A���n�哙�́w���a�ΏƖ��@�@�،o�x���Z���������̂ł���Ɠ`������B�{�Z���w�Z�̃g�����N�x�i�}�����[�w�����ܕ��Ɂx1991�N�j246�łɂ��A�����́A�������w����� �����Ε����̕w�̂��߂ɖK�ꂽ�苳���i��y�^�@�j�ɂē��n�哙�Əo����Ă���B�������A�������@�،o�ɍŏI�I�ɋA�˂���̂́A���������_�ё��Ƃ̊ԍۂł���B�w�Z�̃g�����N�x70�łɁA�����̌����̏@���ς��M���m�邱�Ƃ̂ł���t���i�吳���N11��3����j���Љ��Ă���B

�i10�j���@�@�،o�i187�E188�Łj

�@�������Y�i344�`413�N�j�ɂ����406�N�Ɋ��ꂽ�w���@�@�،o�x�S8���i�����ɂ���Ă͑S7���{���`���j�B�@�،o�Ɨ����B���@�@�،o�́A����i�T���X�N���b�g�j�T�b�h�_���}�E�v���_���[�J�E�X�[�g���iSaddharma-pundarika-sutra�j�̊���B�T�b�h�́u�������A�^���́v�A�_���}�́u�@�v�̈ӂŁA�܂�T�b�h�_���}�́u�������^���i�̋����j�v�̈Ӗ��B��ʂɁu���@�v�Ɩ�邪�A�������Y�͂�����u���@�v�Ɩ��B�u�@�v�̌���ł���v���_���[�͂́A�������́u���@�v���Ӗ�����B���@�@�͖��@�i�T�b�h�_���}�j�Ƙ@�i�v���_���[�J�j�Ƃ�����̌��t�̍�����ŁA����̍�����́A��̌ꂪ�O�̌���C�����邽�߁A�u�@�̂悤�ɂ��炵�����@�v�Ƃ����̂����@�@�̈Ӗ��ł���B

�i11�j��y�O���o�i187�Łj

�@��y�@�E��y�^�@���̈ˌo�ł���w���ʎ��o�i�喳�ʎ��o�E��o�j�x�w�ϖ��ʎ��o�i�����ϖ��ʎ����o�E�όo�j�x�w����Ɍo�i�����ʎ��o�E���o�j�x�̂��ƁB

�i12�j�V��@�E���@�@�i188�Łj

�@�V��@�́A��������ɓV���t�q��i538�`597�j���J���������w�h�i�O�h�j�B�`����t�Ő��i767�`822�j���������@���ē��{�ɓ`���A�V��@�؏@�Ƃ��ĊJ�����B���{�V��@�̑��{�R�́A��b�R����i���ꌧ�j�B���q����ɂ́A����i�@�R�j�E�e�a�E�����E�h���E���@�犙�q�������@�̑c��y�o���Ă���B���@�@�͌×��A�@�؏@�A���@�@�؏@�ȂǂƂ��Ăꂽ���q���㐬���̏@�h�ŁA�����̏@���@�l�u���@�@�v�̖��̂́A����9�N�i1876�j�Ɍ�������Ă���B�@�c�͓��@���l�i1222�`1282�j�A�J�@�͌���5�N�i1253�j4��28���A���˂̌o�T�i�ˌo�j�́w���@�@�،o�x�A�M�̑Ώہi�{���j�͖@�،o�{��̋��傽��߉ޖ��A���{�R�͐g���R�v�����i�R�����j�ł���B

�i13�j�Ɋy��y�E����ɕ��i190�Łj

�@�Ɋy��y�́A����ɔ@���i����ɕ��j�̏Z���B�w��������Ɍo�x�ɂ��A�����\�����y�̕��y���߂����Ƃ���ɑ��݂����y�ŁA������y�Ƃ��̂���B�O�h����я��̋��Ȃ��A�������y�݂̂�����A����ɔ@������ɏZ���Ė@��������E�B���̋Ɋy�Ɏ��㉝�����悤�Ƃ����̂��A��y���ł���B

�i14�j�O�k�ӂ����i191�Łj

�@�u�O�k�v�́A����Saha�̉��ʁB�ꌹ�I�ɂ́u�E�ԁv�̈ӁB�E�y�E���E�y�E�E�E�Ɗ���B���̐��E�̏O���͓��Ɏ�X�̔ϔY������A�O�ɂ͕��J�����Ȃǂ������āA��Y�������E�˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��납��A���̖�������B�Ȃ��A�u�O�k�ӂ����i�O�k�ǂ��j�v�Ƃ́A�����Ă��邾���ʼn��̖��ɂ������Ȃ����ƁB

�i15�j���i198�Łj

�@�i��R���ʉ@���B��茧�����s�k�R1-13-25�ɂ����y�厞�@�̎��B�암�R�̈�B�암�M���ɂ���Đ��c2�N�i1333�j�X���O�˂Ɍ����A������z��ɔ����A�c��17�N�i1612�j���n�ֈړ]�����B�{�������������_�ъw�Z���w���O��3�������ɂĉ��h���Ă����B

�i16�j�얳���@�@�،o�i295�E296�Łj

�@�u���@�@�،o�ɋA�ˁi�얳�j���܂��v�Ƃ����Ӗ��B���@�@�͂��ߓ��@�n���c�ŏ������ځB������ځA����A��������ȂǂƂ������B��ڂ������邱�Ƃ�����Ƃ����B

�i17�j���ہi295�Łj

�@���@�n���c�ŗp������@��B���ۂ̈��ŁA�����̊ۂ��g�ɔ��A���̂ɕ֗��Ȃ悤�ɕ����������̂ł��̌`�c��Ɏ��Ă���Ƃ��납��u�c��ہi�����킾�����j�v�Ƃ��Ă��B�����t���̑呾�ۂƈقȂ�g�s���\�ŁA�u�얳���@�@�،o�v�̑�ڂ������Ȃ��炱���ł��炵�ė���������Ƃ��u����s�r�i���傤��������j�v�ȂǂƂ��ĂԁB�Â��͈ꖇ����̂��̂ŁA�̐�i�����j�L�d�̔ʼn�Ƃ��Ēm����]�ˎ����O�\�Z���u�r��{�厛��v�Ȃǂɂ��`����Ă���Ƃ��납��A�]�ˎ��㒆�����ɂ́A���Ȃ蕁�y���Ă������̂Ǝv���A���̓��������ڍu���E�����u���ōL���p�����Ă������Ƃ��킩��B�Ȃ��A���ʒ���̒c��ۂ�����A����͍]�˖��������������̂��Ƃł��낤�Ɛ��肳��Ă���B

�i18�j������E�c���q�w�i295�E296�Łj

�@������́A�ؓ�疗y�E���R�����E�o�萳���E�k�����H�E�{���E�Ό��Ύ���ɉe����^�������ƂŒm���鏃�����@��`��W�Ԃ����������݉ƕ������c�ł���B����17�N�i1884�j�ɓc���q�w�i1861�`1939�j�ɂ���đn�߂�ꂽ�B��̗R���́A���@���l�̂��Ƃł���u���{�̒��v�i�w�J�ڏ��x601�Łj�A�u���{���̒��v�i�w����x1053�Łj�ɂ��B�q�w�͂��Ɠ��@�@�̑m���ł��������A�@����v��ڎw���Ė���13�N�i1880�j�ɉ��l�Ř@�؉��ݗ��A����17�N�i1884�j�Ɋ������_�𓌋��ֈڂ�����������Ɖ��́A�吳3�N�i1914�j�ɂ͏��c�̂����č���������������B�����́A�������Y�Ƃ̐M��̊����ɉՂ܂�Ă���������A�X�̉Δ��ɂ������Ă������ɒI���痎���Ă������@���l�̒������w���ɂ�����A���̏u�ԁA���@���l����w���������ꂽ�Ɗ����č�����ɓ���錈�ӂ��ł߂��Ƃ����B

�i19�j���@���l�E���@�i296�E305�Łj

�@���@���l�i1222�`1282�j�́A���q�����̑c�t�̂ЂƂ�ŁA�����̓��@�@�Ȃ�тɓ��@�n�����c�̊J�c�B�ߑ��̈�㕧���̐^�����@�،o�ɂ���Ƃ��āA�얳���@�@�،o�̑�ڎ����������B�咘�Ɂw���������_�x�w�J�ڏ��x�w�@���Ō�܌ܕS�Ύn�ϐS�{�����x�Ȃǂ�����B

�i20�j�֑ɗ��E�\�E�֑ɗ��E�{���E�Ђ���ځi296�E297�Łj

�@��䶗��i�֑ɗ��j�Ƃ́A�T���X�N���b�g���mandala���������̂ŁA���̐��E�̐^����}�l���������́B���@���l�́A���{�܂��͌��{��p���āA�u�얳���@�@�،o�v�̑�ڎ����𒆐S�ɕ���F���̏������������߁A����l���g�́u���䶗��i�喟䶗��j�v�ƌĂ�ł���B�@�،o�̔@�����ʕi�Ŗ������ꂽ�v�������̎ߑ���{���Ƃ��A��h�R�����ł̖@�،o�̐��@�̏�ʂ�\���������́B�����ł́A�߉ށE����̓����э��������𒆐S�ɁA�����i�\�����g���Ȃǁj�E����F�i��s��F�E���ӕ�F�Ȃǁj�E���V�P�_�i�l�V���E�V�Ƒ�_�E�������F�Ȃǁj����������A�ߑ��Ō�ɖ@�،o���O�߂�{���̕�F�����Ɏl��̗v�@�i���L�̖@�A���݂̐_�́A��v�̑��A�r�[�̎��j������u�t���i�t���j�̋V���v���W�J����B���@���l�́A���̂Ƃ��ߑ����t�����ꂽ�v�@�������u�얳���@�@�،o�v�ł���Ɖ��߂��A���̖@�،o�̋����̋V������X�ɏd�����āA�v���̎ߑ��ɂ��~�ς̐��E���u���䶗��v�Ƃ��Đ}�������B�Ȃ��A���@���c�Łu�{���v�ƌ����A��ʓI�Ɂu���䶗��v�������B�܂��A�n���E��S�E�{���E�C���E�l�ԁE�V��E�����E���o�E��F�E���̏\�E���������߂�ꂽ���䶗����u�\�E�������䶗��v�u�\�E��䶗��v�ȂǂƌĂԁB�����ɑ发���ꂽ��ڎ����́A�M�̕����Ȃǂ������ȕM�v�ł���Ƃ��납��A�u�Ђ���ځv�ƌĂ��B

�i21�j��s�y��F�i300�Łj

�@�w�@�،o�x��s�y��F�i�ɂ����Ďߑ��̖{��杂Ƃ��ēo�ꂷ���F�ŁA�l�X�̕������h����q���邱�Ɓi�A�s��q�j����̍s�Ƃ����B���̒A�s��q�ɑ����т�̔O���N���ҁi�l�O�j�����ĕ�F�𔗊Q�������A��s�y��F�͗�q�]�V�̍s���~�߂��A���̌����Ŗ@�،o�ɏ��舧�����ɐ������邱�Ƃ��ł��A��F���y�˂����l�X���ЂƂ��і��Ԓn���̑�������A���̍߂������I����Ă₪�Đ������邱�Ƃ��ł����Ƃ����B���̌̎��Ɏ����ꂽ�d�v�ȃe�[�}�́A���Ƃ��@�،o��M���Ă��Ȃ��҂ł����Ă��A�@�،o�ƌ����i��������j����@�������A�����ꂻ�̎킪����炩���F�ꓯ�ɐ������āA�@�̏�y�ł���u�����y�i���傤����������ǁj�v�ŕ��Ɏߑ���@�،o�M�ɐ������l�X�ɖʕ�ł��邱�Ƃ̍�����������Ă��邱�Ƃł���B�����̈⌾�́A���̂��߂ɂ������B

�i22�j�V�Ɩ���i303�Łj

�@�u�����V���v�ƂȂ�э�����̕����`���̎�v�}�̂ƂȂ����@�֎��B������J������ق̓V�Ɩ���Ђ��甭������Ă���B������́A���̑n���������猾�_�ɕ����ɏ������@��`���ې������`�������s���Ă���A�Ƃ��ɕ����`���̒��S���Ȃ����̂��A�삵���o�ł��ꂽ�����@�֎��̔��s�ł������B

�i23�j���@���ڍu�`�^�i304�Łj

�@�w�{�����@���ڑ�u�`�^�x�̂��ƁB����35�N�i1902�j�A�c���q�w�͓��@��`���w�̑g�D�听���߂����A�u�{�����@���ځi�ق݂傤���サ�����������j�v���������A���N���̗����t�Ŗ{���@�w���������J�u�A��200�l�̎�u�҂�1�N�Ԃ�����u�����B�剺�̎R��q���i1879�`1956�j���M�L�����u�`�^�́A5��3300�łɋy�сA����37�N���w�{�����@���ڑ�u�`�^�x�Ƒ肵��8�N�̍Ό����Ċ��s���ꂽ�B

�i24�j��فi308�Łj

�@�吳5�N�i1916�j�ɒ�s�����̓���Ƃ��ē����s���J��i���A�����s�䓌��j����J�ɑn�����ꂽ������ق̂��ƁB

�i25�j���m���q�s�i321�E329�Łj

�@���m���q�s�i1883�`1976�j�́A����c��w�݊w���A���R�����̕��͂Ɋ����������Ǔ���œc���q�w�̍u���u���A���ꂪ�@���ƂȂ��Ė���44�N�i1911�j�ɍ�����ɓ���B�ŏ��t�ɖ{����w�����w����Ƃ��ĕ�E�A�ȗ���������A�V�ƐN�c�������A������u�t�Ȃǂ��C�B�q�s����u�@�ؕ��w�m�n��v�������߂�ꂽ�����́A�M�k�Z���̎d���Ŏ������Ȃ��當�|�ɂ��w�@�،o�x�̕��ӂ�`����ׂ��n��ɔM�������B

�i26�j���ʕi�i489�Łj

�@�w���@�@�،o�x�̒��S�I���`����������16�Ԗڂ̏́u�@�����ʕi�v�̂��ƁB�ߑ��́A30�i�ʕ����ł�35�j�̎��ɃK���i���E�u�b�_�K���j�Ō����J��80�̎��ɃN�V�i�K���œ��ł���Ƃ����L���̎����������i�@���j�ł͂Ȃ��A�ܕS���o�_���Ƃ����v���̉ߋ����ɐ��������i���̕��ł��邱�ƁA���̋~�ς͊�O�ɂ���u�ݐ��v�̏O���݂̂Ȃ炸�ߑ��Ȃ����Ƃ́u�Ō�v�̏O���ɋy�Ԃ��ƁA�����Ă��̉i���̐��E�́A���̛O�k���E�ɂ������������i���̏�y�i�����y�j�ł��邱�Ƃ��������B���@���l�́A���̔@�����ʕi�������ꂽ��h�R�����i��傤���ス�������j�̐��@�̏�ʂ����A���̛O�k���E�ɂЂƂƂ��p���������v���̎ߑ��̉i���̏�y�ł���Ƃ��āA������u��R��y�i��傤���傤�ǁj�v�ƌĂB

�i27�j�J�j���}�P�Y�i502�Łj

�@�{���i1896�`1933�j�̑�\��B�u�J�j���}�P�Y�v�Ɏ����ꂽ�u�f�N�m�{�[�v���_�́A�w�@�،o�x�ɐ�������s�y��F�i�O�f�j�̕�F�����r�������̂Ƃ��Đ��ɍ����]������Ă���B�����́A�u�@�،o���l�v�Ə̂����قǔM�S�Ȗ@�،o�M�҂ŁA���@���l�́u�{���̕�F�v�Ƃ��Đ������s�ɐg���̎u�ɐ[���������ꂽ�B���̂��Ƃ́A�u�J�j���}�P�Y�v�蒠�̎��̖����ɁA�얳���@�@�،o�̎����A�߉ށE����̓A�{���̎l��F�i�꓃�����l�m�̕�����䶗��j���������߂��Ă��邱�Ƃ�����M����B

�@���̎��ɂ́A�@�،o�̏d�v�ȃe�[�}������Z�߂��Ă���B�@�،o�̋����̂R�̒��́A�i�P�j�J��̖@��i�J�O����E�J瑌��{�j�A�i�Q�j�t���̋V���A�i�R�j��F�s�̎��H�ł��邪�A�ߑ��́A�^���̋����i���@�j����@�،o���q��C�s�҂��������̂��̂ɂ���̂ł͂Ȃ��A���̋����̐^���𐢂̒��ɍO�߁A���ԂɊҌ����Ă������Ƃ�ؖ]���A�@�،o���Ϗ��i�t���j���ׂ���n�̒ꂩ�琔�����̕�F���������������B������u�{���̕�F�v�ƌĂ��ߑ��̋v���̒�q�����ł���B���̏��s��F�E���Ӎs��F�E��s��F�E�����s��F�ŁA�ނ炱�����A���̋��������̐��Ɏ��H���Ă����g����тт��S�l�̕�F�����i�{���̎l��F�j�ł������B���́A�����́u�J�j���}�P�Y�v�̏I�ՂŁA��݂�����悤�ɏo�Ă���u�s�b�e�v�Ƃ�������ɂ́A�傫�ȈӖ������߂��Ă���B

�@���j�a�C�m�R�h���A���o�@�s�b�e�ŕa�V�e����

�@���j�c�J���^��A���o�@�s�b�e�\�m��m�������q

�@��j���j�T�E�i�l�A���o�@�s�b�e�R�n�K���i�N�e���C�R�g�C�q

�@�k�j�P���N�����\�V���E�K�A���o�@�������c�}���i�C�J���������g�C�q

�@�����̊����{�ł́A�Ō�̈ꕶ�ɂ́u�s�b�e�v�̕������Ȃ��B�������A���ۂɁA�����́u�J�j���}�P�Y�v�蒠����Ɏ��ƁA�ԉ��M�ŏ������݂��������Ă��āA�u�s�b�e�v���S�ӏ����������Ƃ��킩��B���̎����́A�������M�����@�،o�ɓo�ꂷ��S�l�̕�F�̖��O�ɁA���ʂ��āu�s�v�Ƃ������������Ă��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ��B������k�ɏ����ꂽ���̕����́u�s�b�e�v�́A���ɑ厖�ŁA�����ɂƂ��ẮA�u�@�،o�v�����̐��Ŏ��H���邱�Ƃ�������ł���A�m�b��m���������Ă��s�����Ȃ���ΈӖ����Ȃ�����ł���B�s�������A�u�s�b�e�v�Ȃ̂ł���B

�@�������M����������ł́A�@�،o�͑m���̂悤�ȏC�s�҂��������̂��̂ł͂Ȃ��A��ʏ������i��Ŏ��H���ׂ������ł���Ƃ��Ċ�����W�J�����B���̗��O�Ɋ������ꂽ�����́A���|��ʂ��Ė@�،o�̋����𐢂̒��ɓ`����ׂ��@�ؕ��w�̑n��ɖv�������B�������A���m�̒ʂ�A�����́A�ӔN�A���j�������A�a�̏��ɂ�����X�������Ă����B�s�����邱�Ƃ�����Ƃ������ƁA����͎����œ������Ƃ��ł��Ȃ������̐Ȃ�肢�ł͂Ȃ��������c�A���̂悤�Ȕw�i��m������ŁA�����̍�i��ǂݕԂ��Ă݂�̂��A�܂����킢�[���B

�@��Topic�\ ����ƍN�䂩��̓��@�剺���@�`��̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v���m���`

�@���������A����S�����A��ƕʂ�A�S�ɏ���������ǓƂȏ��N���A�Q�Y��������퍑����������A���ɓV���l�ɂȂ�܂ł̎����ƌ��f�̓��̂��`�����{��ɂ́A�D�c�M���i���ҁF���c�y��j�A���q���G�i���ҁF�����F�j�A�L�b�G�g�i���ҁF�����c���V�j�͂��߁A���c�M���i���ҁF�������j�A��䒷���i���ҁF��їE��j�A����`���i���ҁF�쑺�ݍցj�A�ēc���Ɓi���ҁF�g�����v�j�A���������i���ҁF����j�j�A�^�c���K�i���ҁF�����_�s�j�A�Γc�O���i���ҁF�������V���j�Ǝ��X�Ɍ����Ҏ҂����������グ�܂��B

�@�����ł́A�{��̎�l������ƍN�i���ҁF���{���j�ɂ䂩��̂�����@�n���c�̎��@���Љ�����܂��B����A�����X�V���ĎQ��܂��̂ŁA���y���݂ɁB�܂��A�ԊO�҂Ƃ��āA�@�h�͈قȂ�܂����A�v�`������قNj߂��ꏊ�ɂ����슰�i���̃����N���\���Ă����܂��B

�@�Ȃ��A���q���G�ɂ��ẮA�ߘa�Q�N�����̑�̓h���}�u�i�ق�����v�̊֘A�L���i���L�j�������Ă����������B

�������s

�����_�R ���֎��i������^�����s�䓌��J��4-2-5�j�c���@�@

�@�J�R�͎��_�@���V�i������ �ɂ�����j�A�J��h�z�͓���ƍN�B�ƍN�c���̍��̊w�⋳��̎t�͂��������V�́A�V��6�N�i1578�j�ɐg���R�v����17���Ƃ��ē��R���A�V��9�N�i1581�j�A�b�B��̂��Đg���R�Ɍw�ł��ƍN�Ɠ��b��������X���d�ˁA�����ɍO�ʏ��̒n��������킷�B�ƍN�͓V������̌�A�V��19�N�i1591�j�A�w�⋳��ɗa�������ӋV������킵�A��N�̖��ʂ����āA���{���n�i���낿�傤�j�ɐg���R�v�����̕z�����Ƃ��Ő��֎���n���B���̌�A��Γ��ɂ��ޏĂ�2�x�̈ړ]���o�āA���݂̒J���̒n�ɑJ���ꂽ�B�������N�i1868�j�̏��푈�ł͎����G�L�ɋA���Ă��邪�A���֎��͓x�d�Ȃ��Ђ����z���āA���̓s�x�Č�����Ă���B

�����S�R �K�����i������イ���^�����s���c�J��k�G�R5-8-1�j�c���@�@

�@����ƍN���܂��l�����ł������܁A����G���i�̂��̓���2�㏫�R�^���ҁF�X��E�B���j�̓���ŁA�����@���x�i�����イ���� �ɂ������j�̒h�z�ł�������W�ǁi���S�@�a���K�E���傤����ł�ɂ������j���A�G���̂��߂Ɉꎚ���������邱�Ƃ��ƍN�Ɋ肢�o�A�ƍN���J��ƂȂ��ēV��7�N�i1579�j�ɕl����O�Ɍ��������B�ƍN���x�́E�]�˂Ƌ����ڂ����тɓ������ڂ���A�]�˂ł͐_�c�����i�̂��c�ށj�Ɏ�����\�����B�ƍN�̋A�˂͓��x�̋F���C�@�ɂ����̂Ǝv����B�Ȍ�A���쏫�R�Ƃ̋F�莛�Ƃ��ĊO�삳�ꂽ�B

����t��

�������R �ŕ����i�����ӂ����^��t�������s����1693�j�c���{�@�؏@�i���A���@�n�P���j

�@�哯2�N�i807�N�j�ɓ`����t�Ő��i�ł傤������ �������傤�j�ɂ��V��@�̎��@�Ƃ��đn���B����11�N�i1479�j�A���s�����������i�ɂ������j�̍O���ɂ��A���{�@�؏@�ɉ��@�B�c��19�N�i1614�j�A�����̏Z���ł��������P�i�ɂ�����j�́A����ƍN�����̍ہA�x�e�Ɏg����������a�i�Ƃ����˂��Ă�j�ʼnƍN�Ɖ�k���A���̔�������̑��~�̐w�i1614�N11���j�̒��O�ɂ��A�x�{����ʼnƍN�ɔq�y���Βk�������Ƃ��w�x�{�L�x�i�c��19�N9�����j�ɋL�����B���̂��ƂɈ��݁A���ɂ͉ƍN�Ɠ��P�̑Βk�̏�ʂ�`�������������B�]�ˎ���ɂ́A�ƍN����30�̎��̂����u���v�ƂȂ�A�@�؏@�������h�̖{�R�֔ԏ㑍�\�����̈�ł������B

���R����

�����R �{�����i�ق�̂^�R�����싐���S�g�������839�j�c���@�@

�@�J�R�͑��{�R�g���R�v�������B�ނ����S���@�����i���傤���� �ɂ�����j�A�J��͓���ƍN�����̗{��@�����i�悤���ア�� ���܂�^���ҁF����j�B�c��13�N�i1608�j�A��슰�i���i�V��@�j�ƂȂ�ѓ���ƕ�ƂȂ����ő��㎛�i��y�@�j�w�m�̊f�R�i��������j�ƁA���s�������i�����A���@�@�s��z�{�h�j�̏�y�@���o�i���傤�炭���� �ɂ����傤�j���]�ˏ�ŏ@�_�����킵�A���ʁA���o���s���ƁA�ƍN�͓��@���c�e�{�R�ɁA���@���咣����u�l�ӊi���v�̈�u�O�����ԁv�͌o�T�ɂȂ���_���Ƃ���������o����悤�������i�c���@��j�B�g���R22���ł����������́A�@�_�ɕs�������������Ƃ�i���A����̒�o�����ݍď@�_�����߂čR�c�������߁A�d���l�ɂ�����{��̉͌������Y�ɏ�����鎖�ƂȂ����B�����m���������́A�t�����������Ƌ��Ɏ�������Y����邱�Ƃ��ƍN�Ɋ肢�o���B�ƍN�͂����̐M�S�Ɗo���m��������͂����Ƃ����B���̌�A�����͌Y�]�̐g���͂���g���R���o�đ��̈��ʼnB���B�����͓�l�̎q���A�I�B�̓��엊��i�I�ɓ���Ƃ̑c�A����g�@�̑c���^���ҁF����j�Ɛ��˂̓��엊�[�i���˓���Ƃ̑c�A��������̕��^���ҁF����j�ɖ����đ��ɑ剾������i�����A�������Čc��14�N�i1609�j�{�����͑n�����ꂽ�B�Ȃ��A�����̕����ؗ����́A�O�Y�`���i�悵���j�|���؎��j�i�ʍj�j�|�����|�����ƘA�Ȃ鐳�؎O�Y���̏o���ŁA���̑c��́A�O���̓h���}�u���q�a��13�l�v�ɂ��o�ꂵ���O�Y�`���̖���T��i�k����̏����̍ȁj���������A�ɍĉł��ĎY���[�����i�̂��O�Y�����j�Ɠ`������B�O�Y�ꑰ�́A���q������N�i1247�j�̕���i�O�Y���̗��j�ŁA�k�����̊O�ʈ��B�i�������j����ɂ���Ėłڂ���邪�A���̌��́A�{��@�������c�ɂ����˓���ƂւƑ����A��̓h���}�u�V���Ղ��v�ɓo�ꂵ������c��܂Ōq����̂ł���B

������

���叼�R �@�i���i������^�É����É��s����B�J2-7-1�j�c���@�@

�@�J�R�́A���@���l�̒���q�Z�V�m�̘@�؈�苗������i�������� �ɂ����j�B���Əx�͍����쑺�ɏ��݂������A�������i�m3�N�i1295�j�ɓ��k�ւ̕z���`���ɏo������ƁA���Z���l�̗l����悵�A�܂��b�㕐�c���̕��ɂ������đS���r�p�̏���݂��B����ƍN�����̗{��@�����i��q�j�������V���A�ƍN�ɐ����āA�x�{������S��ɂ�����B�J�i���̂�j����q�̂��A����̒n����ڂ���čċ������B

���o���R ���@�؎��i�݂傤�ق������^�É����O���s�ʑ�1�j�c���@�@

�@���@���l����Z�V�m�̕و�苗������i�ׂ���� �ɂ����傤�j�̊J�R�B���l�ݐ������ɂ����Ă͊��q�l�i�]�����ł́u�l�y�v�j�̒n�Ɉ�������ł������A���l�f��̍O��7�N�i1284�j�Ɍo���R�@�؎��Ǝ������̂���悤�ɂȂ����B���̌�A���q�ޖ؍��A����q���H�A�ɓ����a���ƈړ]���A15�����Y�i�ɂ�����j�̑�Ɍ��݂̋ʑ�̒n�Ɉڂ���A���a7�N�i1621�j�A�{��@�����i��q�j�A�p���@���Òm�i�������傤���� �������j�A���엊��A���엊�[�A���c�����A�O�Y�t�炪��h�߂ƂȂ��ċ��z�̏�������A�剾�����������B����ƉƖ�u�O�t���v�̎g�p�������ꂽ�����Ȃ��Ù��̂ЂƂł���B

�������R �������i�݂傤���^�É����l���s����V���쒬179�j�c���@�@

�@�������N�i1311�j�ɔ�㈢苗������i�Ђ�������� �ɂ������j���J�n���A�J��͋����@���i�����ق����傤�E���Ȃ͂�ق����傤�j�Ƃ����B����11������i�ɂ������j�͕��c�Ƃ̏d�b�n����Z��̖��q�ł��������A����ƍN�E���c�R�ΐw�̍ہA����R����������{�w�Ɏg�p���邱�Ƃ��������A�܂��O�������̍���Ŕs�ꂽ�ƍN���������ɐg���B���A��ꂽ�Ƃ����`���i�V�䗠�̉ƍN�`���j���c����Ă���B�����̂��Ƃɂ���ē����͉ƍN����M�����A�ƍN���l����ɍݏ邷��悤�ɂȂ�ƁA���̖�Ɂu�ۂɏo������v��^�����A�͌�̗F�Ƃ��Ă��e����[�߁A�ƍN�̌�N�ɂ͓����ׂ̈ɕl������Ɉ�F�̐��ɂ��������ė^�����B���݂̖����R�@�_���i�É����l���s����l���s����300-3�j������ɂ�����B

�����i�R �������i�������傤���^�É������Îs���{1055�j�c�@�؏@�{�嗬

�@�@�؏@�l��{�R�̈�B����2�N�i1276�j�A���@���l�̒���a��苗����@�i�����݂������ �ɂ��ۂ��j�E�@����苗����t�i���݂傤������� �ɂ������j�ɂ���Č������ꂽ�B9������i�ɂ����傤�j�̑�ɂ͍��쎁���i�w���@�@���T�x�ɂ��B�������͊��R�������j��莛�̂���i����A�V��19�N�i1591�j�ɂ͓���ƍN���玛�̂̊�i�����B�܂��ƍN�����̓r���Ɏ~�h��������A�ƍN���ԑ��`�������Ă���B

���x�m�R �{�厛�i�ق���^�É����x�m�{�s���R671�j�c�{��@�i���A���@�n�P���j

�@�N�i3�N�i1344�j�A���@��苗������i�тႭ������ �ɂ������j�̒�q����i�ɂ������j���A���R�̒n�������������̊�i�������B����h���{�R�̈�B�V���N�Ԃɂ́A���n�ōő吨�͂��ւ��Ă������c�����i���ҁF���h�c���ցj�̔���Ă������A��10�N�i1582�j�̕��c�ƖŖS��́A����ƍN���珔��Ə��̎���^�����A����Ƃ̔����悤�ɂȂ����B�����ɂ́A���{�@�؏@�̑m�ň͌�̖���Ƃ��Ēm����{�s�@���C�i�ق傤���� �ɂ������E�{���V�Z���j�̖��ɂ��D�c�M���̎�𑒂����Ɠ`�������˂�����B

�����䌧

���ŏ���R �������i�݂傤���^���䌧�։�s����9-18�j�c���@�@

�@�V��2�N�i825�j�ɏt���R�C��_�{���Ƃ��ē����k�Ƃ̓������q���C�ɂ��J���ꂽ���@�ł��������A���@���l�̈▽��������s�O�ʂ�ڎw����㈢苗��i���؎��@�E��イ�����ア��j�����i1269-1342�j���k���J���̍ۂɗ������A�����A�^���@�ł����������̏Z�m�o�~�Ƃ̖ⓚ�̖��A���@�����B

�@���ؓ����́A���s�ɗ��؋�R�������E�����؋�R���{���E�k���؋�R���o���̏����u���̎O��v�Ə̂���鎛�@���������邪�A�։ꖭ�����́A�k���J���ōŏ��ɓ����ɂ���ĊJ���ꂽ��R�ł���Ƃ��납��A�R�����u�ŏ���R�v�Ƃ����B�։ꖭ�����́A�܂��A�������i���䌧�z�O�s�j�A�����i���䌧����S�j�A�������i���䌧���l�s�j�ƂƂ��ɓ�����F�l�Ӑ��ՂƌĂ�Ă���B

�@���T���N�i1570�j�A�D�c�M���ɂ�钩�q�U�߂̉����̍ہA����ƍN�E�؉����g�Y�i�L�b�G�g�j�炪�������E�蓛�R��U�߂̖{�w�Ƃ��ċ��ɖ������ɏh�����Ă���B

�����{

���L���R �������i�݂傤�������^���{��s���ޖؒ���4-1-4�j�c���@�@

�@�i�\5�N�i1562�j�A���@�@�̊w�m���S�@���b�i�Ԃ����� �ɂ������j���J�R����B�����n�Ɏ���1100�N����h�S�i�\�e�c�j������A���}�͑召120���{�𐔂��A���͂�17m�A������5m�ȏ�ɋy�сA���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���B���̑�h�S�́A���y���R����A�퍑�����D�c�M���̏��]�ň��y��ɈڐA����邪�A����u��ɋA�肽���v�Ƌ����̂ŁA�M���͌��{���Đ�|�����Ƃ𖽂����B�h�S�͐������N���𗬂���ւ̂��Ƃ���₵�A����ɋ�����Ȃ����M���͍Ăі������ɕԂ����Ɠ`������i�u�鋃���̑h�S�v�`���j�B�����́A���l�◈�䂵���퍑���������̐M����ĉh���ɂ߂Ȃ���A���Ă̐w�Łu����ƍN�������ɗL��v�ƕ��������L�b�R�ɂ��������A�D���ɉ����ȂǓx�X�Ď����Ă���B�������A����������������蔲�������c������̑h�S�́A����E�g�˂̃V���{���Ƃ��Đ��߂��Ă����B�����ɂ͖����y���ˎm�����Ղ̔肪�����A���ɂ��痘�x�������Z�n����萅���A����ƍN�E�^�Ӗ쏻�q�E�����q�K���h�S���r�̔���_�݂���B

�����m��

������R �P�����i�����イ���^���m������s�S����1�j�c���@�@

�@���m���N�i1467�j�A�{���@����i�ق��� �ɂ����j���n�������̂��n�܂�Ɠ`������B���X�͈���̒n�ɂ���A���ˏ��ł����������e�����[���M���A���̌�A�������N�����ˏ邩�牪���Ɉڂ�Ɠ����Ɏ����ڂ�A�����Ƃ̕��^���v���F�肵�A�����L���i���ҁF�ѓc��S�j��莛�̂���i���ꂽ�B����ƍN��������Ő�V�т������Ƃ��A�悭���̎��ŋx�Ɠ`�����A�����ɂ͉ƍN�̎�A���Ɠ`������Ö��u�痳�~�v�i����イ���j������B�V��18�N�i1590�j�A�ƍN���]�˂ɓ����4�������͂���ɏ]���A�]�ːɑP������J�����B

�y�ԊO�ҁz

�����b�R ���i���i�������^�����s�䓌�������1-14-11�j�c�V��@

�@���i���́A����ƍN�E�G���E�ƌ��̎O��ɂ킽�鏫�R�̋A�˂��������t�V�C�i�������� �Ă��^���ҁF����j�ɂ���āA���i2�i1625�j�N�A���얋�{�̈��ׂƖ����̕������F�肷�邽�߁A�]�ˏ�̋S��i���k�j�ɂ����镐�������̑�n�Ɍ������ꂽ�B3��R��ɂ́A�㐅���V�c�̍c�q�琟�i���タ�傤�j�@�e����Ղ��A�ȗ����R����c������}���邱�ƂɂȂ����B�܂��A�R��ɑ��āA������։����{�i���̂����݂̂�j�̏̍�����������A�։����{�͔�b�R����A���b�R���i���A�����R���莛�i���A�։����j�̎R������C�A�O�R�Ǘ̋{�i�����傤�݂̂�j�ƌ����A�����ʂ蕧���E�ɌN�Ղ��邱�ƂƂȂ�B�����́A�ߘa7�N�i2025�j�ɑn��400���N���}����B

�@��Topic�[ �v�B���h�k�̌n��(�R) �`�v�B���ߋ����ɂ݂鎛�h�̗��j�`

�@�]�˂̑�▾���̔p���ʎ߁A�吳�̊֓���k�Ђ⏺�a�̓������P���X�A���X�̜�Ђ�Ƃ�A�����܂ł����̎j�����`���������̂́A�ЂƂ��ɗ��Z�E�ɂ��i��̐s�͂̎��ł���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B

�@�����A����炷�ׂĂ̎j���́A�S�_���ʐ^�B�e�ɂĕۑ����A�L�^�̑S�������Ƃ��ēd�q�����ĊǗ����Ă���܂��B���A�ڑ�3��ڂɂ�����A�����d�q�����ꂽ�j���̐����E���͂̐��ʂ̈�[����������܂��B

�@���݁A���R�ɂ́A�@�u�N�ʉߋ����v�Ƒ��̂����N�㏇�i���n��j�̉ߋ����ƁA�A�u��Е�v�ƌĂ��h�k�e�Ƃ̕�n���ƂɊǗ����ꂽ����Ƃ����݂��܂��B

�@�@�u�N�ʉߋ����v�́A���i3�N�i1626�j����吳15�N�i1927�j�܂ł́w���ߋ����x�S6���E�w���x�S1���E�w�V���x�S2���ƁA����20�N�i1887�j���畽��12�N�i2000�j�܂ł̋L�^���E���������w�N�ʈ�����L�^�x�S1���Ƃ�����A�����E�吳���̈ꕔ�͔N�オ�d�����Ă��镔��������܂��B�����̂����]�ˊ��̋L�^�ɂ́A�����̕c���i���j���L����Ȃ����̂������A�ƌn��H��̂�����Ȏ��Ⴊ�������݂��܂��B

�@����A�A�u��Е�v�ɂ͖������N���珺�a20�N�܂ł́w����Е�x�S3���Ɛ�ォ�猻�݂܂ł́w�V��Е�x�S4���Ƃ����܂��B������́A�e�Ƃ̕�n���Ƃɖ������ꂽ�e�Ɛ�c�̋L�^�ƂȂ�܂��̂ŁA�������ȍ~�ɂ��ẮA�T�ˉƌn��H��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����v�B���ߋ�������ǂݎ����������ƁA�ȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B

�@�܂��ߋ����̍ŌÂ̋L�^�́A���i3�N�i1626�j7��24���̖����҂ɑk��܂��B�v�B���̊J蓂����a���N�i1615�j�ł��̂ŁA��10�N��̋L�^�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A���R�ɂ́A�J蓈ȗ���������Ɩ傪����A���Ɓi�J��h���j�A�y��Ɓi�`�E���q���G�q���j���͂��߂Ƃ��āA���݂�4�`5�Ƃ̎q�������R�ɕ揊���\�����Ă��܂��B

�@�h�k�̐��Ƃ͑��l�ŁA���ƁE�_���E���l�i�E�l�E���l�j�ƕ��L���c�݂��łĎ��܂��B

�@���m�̉ƌn�Ƒz�肳���L�^�Ƃ��ẮA�a���Ƃ��āu�����O��i���G�h�j�v�u�y��y����i�y���j�v�A�����i�����E�ǁj�Ƃ��āA�u�������]��̓��v�u���������̉����v�u���͓���̋ǁv�u�����W�H��̋ǁv�u�D�z�ɘ���̓��v�u�����ɓ���̉��v�u�v���o�_��̓��v�u���c�x�͎�̓��v�A�q���Ƃ��āA�u�����b���̎q���v�u�y��o�H��i�y���j�̖��v�Ȃǂ̋L�^�������܂��B

�@����A���l�́A�u�����v�ŌĂ�邱�Ƃ������̂ŁA�E��ʂ��₷���Ƃ�������������܂��B���R�ɂ́A�����̍������ꂽ�������m�F�ł��܂��̂ŁA��n���������ĎU�Ă݂�̂������ł��傤�B

�@�������琶�Ƃ��z���ł��鎖��Ƃ��ẮA�҉��A�r�����A�Ή��A�����A�A�؉��A�c��A��A�����A���ĉ��A�����A�D���A�b�艮�A����t�A�������A�������A�����A�����A���t�A���lj��A�ˉ��A���ʉ��A�扮�A�����A�w�����A�d�����A鶉��A��H�A�A�������A���܉��A����A�������A�A�≮�A�뉮�A�l�`���A�D�����A�h�t�A�ԉ��A�S���A�ܕ����A���t�A���G�t�A�C���A�S�����A���S���A�ƍ����A�݉��Ȃǂ�����܂��B

�@���Ƃ͖��ڂł�����̂̉������ŗL���������Ă�����̂Ƃ��ẮA�A�䓛���A�T���A�j�[���A�e���A�������A�����A�������A�䉮�A�ʐ쉮�A�߉��A�������A�����A�H���A�����A�����A���c���A�������A�g�쉮�A�ᏼ���Ȃǂ������܂��B�ǂ̂悤�ȐE�Ƃ������̂ł��傤���B

�@���̂ق��A�n�����R���ɂȂ��Ă���Ǝv���鉮���Ƃ��ẮA�ɐ����A���B���A�z�㉮�A�]�ˉ��A�ߍ]���A�������A���ꉮ�A�������A�㑍���A�͓����A�������A���͉��A�M�Z���A�x�͉��A�ےÉ��A�O�Y���A�O�͉��A�������A��a���Ȃǂ��m�F����܂��B

�@���ɁA�h�k�̏Z���ɂ��č]�ˎ���Ɍ��肵�Đ�������ƁA���݂̑䓌��Ɋ����鋌�����Ƃ��āA�A���{�쒬�A�r�V�[�A��쒬�A��k���A�����A���O�A��{�A�R�J�A���J�A�\�y���A���Ғ��A���z�A���݁A��؎蒬�A�O�m�ցA�R�蒬�A�J���A�g���Ȃǂ������܂��B�܂�������ł́A���ΐ�A��A�V�_�A���ÁA�{���A�����A�r���ł́A���ˌ��A��Z�A���闢�A�O�͓��A�n�c��ł͖{���A�����A���c��ł���A�O�_�c�A�O�͒��A�]����ł͐[��A������ł͊a�k���A�_�c�A�����A�Β��A���`�n���A�����x�A�V�h��ł͋����A�`��ł͎ŁA�c���ȂǂȂǁA��{�O�E�����𒆐S�ɏ�k�E�铌�n��ɏZ�����\���Ă����h�M�k���������Ƃ��ǂݎ��܂��B�r�g�����Y�̎��㏬���ł�����݂̒n���Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

�@���̂ق��ɂ��A�ߋ����ɂ́A���{�E�������ꂽ���X�̎����ɂ��Ă��L�^����Ă���Ⴊ����܂��B�������A�����ɂ��ẮA�a���E�쎀�E���̎��̋L�ڂ͏��Ȃ��悤�ł��B

�@�V���ŖS���Ȃ�ꂽ�Ǝv�����Ƃ��ẮA�]�ˎ���ōł��������������́A����2�N�i1855�j�f�̒h�k�ŁA���N101�˂ł��������Ƃ��L�^����Ă��܂��B�����ŁA�勝���N�i1684�j�ɂ�90�˂ŖS���Ȃ�ꂽ���̋L�^������܂��B����l�ɂ��䌨���钷���̕����A�������炵���킯�ł��B

�@����A�ߋ����ɂ́A�߂����ߋ����L�^����Ă��܂��B�펀�E��Ў��E�k�Ў��̋L�^�Ƃ��ẮA����2�N�i1855�j10��2���̑�n�k�A�吳12�N�i1923�j9��1���̊֓���k�ЁA���a20�N�i1945�j3��10���̓������P���Ŕ�Ƃ̎��𐋂���ꂽ�����m�F����A���ɐ�ЁE�k�Е��̎҂Ɋւ��Ă͖��������������ɏW�����Ă��邱�Ƃ���ސ�����܂��B�L�^�͏��Ȃ��̂ł����A�����m�푈���̐�n�ɂĐ펀���ꂽ���̋L�^���c����Ă��܂��B

�@���̂ق��ɂ��A�s���s���҂ɂ��Ă͍s���s���ƂȂ������������Ƃ��ċL�^����Ă��܂��B

�@�܂��A�@���i�����j�ɂ͐��q�E�d�q�E�w�q�E���q��������ꂽ��ʂ������A���オ�k��قǑ��Y�E���Y�E���Y�E����̗c�q�i���ɒj���j���������Ƃ��ǂݎ��܂��B

�@�X�ɁA���ɂ́A�������̋��{���������Ȃ��ꂽ�悤�ŁA�吳���܂ł�300�N�Ԃŋ��{���ꂽ7400��̂���2���ɑ��������160��i��������Ƃ̖����������j���F�߂��܂��B���������ƂɁA����疳�����ɂ��@����������ꂽ�������������U������A���Z�E�ɂ�鋟�{���Ȃ���Ă��邱�Ƃ�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B���@�@�̑m���������A�����m��ʎ҂����̐�������F�߁A���̐l���̍Ŋ����m��ƒ��߂����茩�͂������Ƃ́A���̐l��z�����e��Ƒ������ɂƂ��āA�ǂ�قǂ̈Ԃ߂ɂȂ������Ƃł��傤�B�����ߋ����̋L�^��H���ĉ����Ɏv����y���邱�Ƃɂ��A��X�́A���������l�X���ÂԂ��Ƃ��ł���킯�ł��B

�@��Topic�Z ���@�╶�ɂ݂�k���`���̎���`�u���q�a��13�l�v�������Ɩʔ����`

�@���c���Ő��i�܂育�Ɓj�������`����13�l�O�̃p���[�Q�[����`���A�O�J�K���̗\���s�\�G���^�[�e�C�������g�u���q�a��13�l�v�́A�������A�������A�k�𐭎q�A���`�o�A�����V�ٌc�Ƃ�����������̉Ԍ`���e���œo�ꂷ��ȂǁA���j�t�@�������g������b�萫�����͂̂ЂƂł��B

�@�`���̐������������N�i1163�j���猳�m���N�i1224�j�܂ł̗��j��̐l����o�������A���̌�̎���������@���l�i1222�`1282�j�͂ǂ̂悤�ɑ����Ă����̂ł��傤���B�����ł́A�^�ւ��F�߂��Ă�����@�╶���̋L�q��N�\�`���Ɏd���ďЉ�܂��B��̓h���}�̕����ɍ��킹�āA����A���@���l�̈╶����ɂƂ��Ă��ǂ݉������B

�@�k���`���̎���́A���@���l������������̔����I�قǑO�ɂȂ�܂��B�����̋L�^�Ƃ��ẮA����������@���e���܂ł�6��ɘj�鏫�R�L�w��ȋ��x�i1180�N�`1266�N�܂ł̋L�^�j��A��������̓��L�w�ʗt�x�i1164�N�`1203�N�܂ł̋L�q�j�A�V��m���~�̋L�������q�����̎j�_���w���Ǐ��x�A���q���������Ƃ����R�L���w���v�L�x�̂ق��w���ƕ���x�w�ی�����x�w��������x�w���������L�x�w�������y�^�x�w�����x�w�����L�x�Ȃǂ��m���܂����A���q���{�̎j���Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���w��ȋ��x�ł���A���R�Ƒ��ł͂Ȃ��k�@�Ƒ��̋L�q�ɂ����̂ł���A�Ҏ[�����Ɏc��L�^�E�`���ȂǂɊ�Â��������������߁A�����ɉ�����̋r�F���Ȃ���Ă���\���͔ۂ߂܂���B

�@����ɑ��āA���@���l�̈╶���̋L�q�́A�o�������炳�قlj����Ȃ�����i���I�ȓ��j�ɂ����鐹�l�̒m���E�F���Ƃ��ĕ]�����������ł���A�����ɓo�ꂷ��l�����A��ɐ_�i���E�`�������ĕ���Ƃ��ĕ`����Ă����悤�ɂȂ����l�����ł͂Ȃ����Ƃ������ł��܂��B

�@�Ⴆ�A�u���q�a��13�l�v�̍쒆�Ŕo�D���c�������錹�`�o���ɋ�����A�`�o�̃C���[�W���Œ艻�����������Ƃ��āA��k�����ォ�玺�����㏉�������Ƃ����w�`�o�L�x�i���������j�Ȃǂ��m���܂����A�`�o�`���Ƃ��ĕ��w��i���ɕ`�����ܞ��勴�ł̕����V�ٌc�Ƃ̏o��A�����E���i�̗��i��������j�̃N���C�}�b�N�X��`���J�z�̋t���Ƃ��A�d�m�Y�̔��z��тȂǂɂ��ẮA���@���l�͌��܂���B���l�����ɂ́A���������`���͂܂��������Ă��Ȃ��������Ƃ��Î����Ă���Ǝv�������ŁA�w������O��Ԏ��x1511�łł́A���R�d�����u���{���̑�͂̑叫�v�ƌ���Ă���A���ꂪ�J�z�ɂ����蔩�R���n��w�������Ƃ����̎����������̂Ƃ�������[���Ƃ���ł�����܂��B

�@�t�ɁA�勴���Y�̌̎��̂悤�ɁA�╶���ɋL�q������A���q�������ȂǏ@��ɓ`�����`���o�����ɂ��āA���{���̋L�^���Ȃ��Ƃ������������܂��B���Ȃ݂ɁA���{���⊙�q�����E���̋L�^�ɂ́A���@���l�Ɋւ���ЂƂ̋L�q���A�����܂Ŋnj��̌���m�F�ł��Ă��܂���B���j���疕������Ă���̂ł��傤���B

�@���j�́u�����v�͂ЂƂł����A�u�^���v�͂����Ɋւ��l�����ɂ���đn�������Ƃ��A�l�X�ȕ����E�������r�E�������邱�Ƃɂ���Ď������͊w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B

�@�����ɏЉ��N�\�́A������w�����w��s�w���w��x154���i1998�N3���j���ڂٍ̐e�u���@���l�̗��j���q�Ɋւ���ҔN�I�l�@�|���{�j�𒆐S�Ɂ|�v�Ɉ˂���̂ł��B�N�\�̌��{������������_�E�����[�h�ł��܂��B

�@�Ȃ��A���L�ɔ��������u�k���`���W�N�\�╶�Ώƈꗗ�v�́A�a��i����j�A���j�I�����A������w���@���w�������ҁw���a��{���@���l�╶�x�i�g���R�v�����A2000�N�j�o�T�ł̏��ŋL�ڂ��܂����B����́A�^�ֈ╶���ɂ݂��Ȃ����j�����ƂȂ�܂��B

�@���@�╶�̌�����łɂ��ẮA��r�I�V���������Ƃ��āA�n粛��z���ҁw���@���l�S�W�x�S7���i�t�H�ЁA1992�`1996�N�j������A���L�̏o�T�łƁw���@���l�S�W�x���Ƃ̑ΏƂ��\�Ƃ��鑍�����A���X���ҁw���a��{���@���l�╶���{�ΏƑ����x�i�R��[�����сA1998�N�j�ƂȂ�܂��B���@�@���t�̏ꍇ�́A�w���@�@�V�d�q���T�x����w���@���l�S�W�x���Q�Ƃł��܂��̂ŁA�����p���������B

�@���@�╶�ɂ݂�k���`���ɂ��ẮA��Y����e�u���@�Ɩk�������@�|�k���`���E���E�����|�v�w���@���w���c�j�_�p�x�i���y�����X�A2003�N�j�ɏڂ�����������Ă��܂��B

�y�k���`���W�N�\�╶�Ώƈꗗ�z

�m��2�N�i1167�j�@�������A������b�ƂȂ�B�������������B�c1223�A1329�A1708�A1774��

�m��2�N�i1167�j�@���_�A�V�����ƂȂ�B�c889�A1328�A1329�A1742��

�������N�i1177�j�@���d���A����b�ƂȂ�B�c1708��

�������N�i1177�j�@���d���A�������̌㔒�͖@�c�H�v����|�~�B�c1403��

�������N�i1177�j�@����̖��_�A�����̓����t���ƑΗ����A�t���̕��̐����ɑi�����āA�ɓ��֗��߁B�r���A��Âɂĉ���R�k���D�҂��A�����̕��Ɠ����̌v�悪���o�������߁A�͖ƂƂȂ�B�c1303�A1742��

�������N�i1177�j�@�㔒�͖@�c�̋ߐb�����ɂ�莭�P�J�̉A�d������B�r���A�����������̓]������Ă����߁A�������e�E���o�E���N����ƂƂ��ɋS�E���֗��߁B�c1771��

����3�N�i1179�j�@���d���A�f���B�c1403��

����3�N�i1179�j�@���������A�㔒�͖@�c��H�i���������̎����j�B�c���s��

����3�N�i1179�j�@���_�A�ĂѓV�����ƂȂ�B�c1742��

����4�N�i1180�j�@���q�V�c�ƌ����@�̎q�A�����V�c�A3�ɂđ��ʁB�c881�A889��

����4�N�i1180�j�@�������œ|�̂��ߌ������E�Ȑm���E�������E���`����e�n�ŋ����i���������u���j�B�c���s��

����4�N�i1180�j�@�������A����E���鎛���P���B���d�t�A���厛�E���������Ă������i12���j�B�c454�A500�A854�A891�A954�A1063�A1342�A1774��

�{�a���N�i1181�j�@�������A�M�a�ɂċ�������B�c891�A976�A1775��

���i2�N�i1183�j�@�����A���������̂��߉���ɋN���𑗂�A����������A���g�Ђ����_�Ƃ���Ƃ��邪���ۂ����i7���j�B�c883�A1304�A1388�A�i1679�j�A1742��

���i2�N�i1183�j�@���_�A�@�Z������ɂ����Č��`���̏P���ɂ����A�������i11��19���j�B�c1303�A1304�A1329�A1388�A�i1679�j�A1742��

���i2�N�i1183�j�@���̍��A�c�����ǁA�����ƌ��������Ƒœ|�̈ꗃ��S���B�c1393��

���i3�N�i1184�j�@�������A�ɐ��O�{�Ɉ��[��������~����i�B�c868��

�������N�i1185�j�@���͗��E�`�o�A�d�m�Y�ɂĕ��Ƃ�łڂ��B�����@�̕ꕽ���q�A���̈����V�c�ƐS�����A���m��������C���ɖv����i3��24���j�B�c454�A881�A892�A1030�A1388�A1393�A�i1679�j�A1775�A1811�i�H�j�A1840��

�������N�i1185�j�@���`�����E�������c���v���w�Ƃ��錹�����́A���v�����ƂƂ̐킢�ɐ�������������߁A���Ƒœ|��҂��ĎE�Q�����B�c1393��

�������N�i1185�j�@���d�t�A�������ɂ���Ċ��q�ɏ�����ҋ�����邪�A��s���厛�̗v���ɂ��ޗǂɑ����A�ؒÐ�̂�����Ŏa����i3���j�B�c1775��

�������N�i1185�j�@����d�m�Y�̐킢�ŕߗ��ƂȂ������@�������s�쑗�����r���A�ߍ]�����ɂĎa�E�����i6��2���j�B�c583�A1342�A1403�A1775�A1827��

�������N�i1185�j�@�����̍��A�������A�����Ɏ��E�n����ݒu�i���q���{�����j�B�c���s��

�������N�i1185�j�@�㒹�H�V�c���ʁB�c881��

����2�N�i1186�j�@�匴�ⓚ�i�匴�k�`�j�ɂ����āA�V�����̌��^������̋����ɋA���B�c889�A1032��

����5�N�i1189�j�@���B�̓����t�A�������ɔw�������`�o�������܂����A���{�̈����ɑς����˂āA�ߐ�ɂČ��`�o�E�������t���U�ߎE���i4���j�B���̌�A�������ɂ�艜�B�������͖S�ڂ����B�c774�A1342�A1506��

����5�N�i1189�j�@���������A�E�߉q�叫�ɔC������B�c���s��

���v���N�i1190�j�@�������A�����E�ɓ��R�������Ɍw�ł�i1���j�B���̑O��ɑ勴���Y�i��B�̌�Ɛl���j�A�������̊��C�������ނ�A���q�R�䃖�l�̓y�S�Ɋċւ����i�`���ځj�B�c1171�`1176��

���v3�N�i1192�j�@���������A���Α叫�R�ɔC�������B�c���s��

���v9�N�i1198�j�@����w�I��{��O���W�x���B�c89�A214�A325�A907�A1031�A1047�A1462��

���v9�N�i1198�j�@���������f���B�c���s��

���v9�N�i1198�j�@�y���V�c�A�܍ő��ʁB�c881��

���v9�N�i1198�j�@���㒹�H��c�̉@���͂��܂�B�x��ɐ��ʂ̕��m�������B�c���s��

���m3�N�i1203�j�@�����\���̕ρB�\���E�ዷ�ǁi��2�㏫�R�����Ƃ̑����A�ꔦ�̕�j�E�ꔦ�i���Ƃ̏����q�j�f���B�c���s��

���m3�N�i1203�j�@���k�������i�k�𐭎q�E�`���̕��j�A2�㏫�R�����Ɓi�������Ɩk�𐭎q�̒��j�E�����j��H���A�������i�����Ɛ��q�̓�j�E�甦�j��3�㏫�R�Ƃ���B�c���s��

���m�N�ԁi1201�`1203�j�@����E����A�O���E�T�����s���B�e�n�Ɉ���ɓ������������B�c423�A607�A992�A1006�A1244��

���v2�N�i1205�j�@���R�d���A���꒩��i�������̗P�q�j���d������Ă��Ƃ����^�����������k�������ƑΗ��A�k���`���̑�R������Ґ�Ō}�������s������i���R�d���̗��j�B�c1511��

���i2�N�i1207�j�@�O����~�ɂ��A����A�ґ��������y���֗��߁B�c1032��

����4�N�i1210�j�@�����V�c���ʁB�c881��

���ی��N�i1213�j�@�a�c�`���A�O�Y�`���̗���Ŗk���`���Ɉꑰ��S�ڂ����i�a�c����j�B�c926�A972��

���ی��N�i1213�j�@���k���`�����������ɂ���A�����ƂȂ�i���������j�B�c���s��

���v���N�i1219�j�@�������A�����Ƃ̈⎙�̌��Łi���Ƃ̓�j�܂��͎O�j�E�P�Ɓj�ɂ���ĈÎE����A�����̐����I�����B�c1506��

���v3�N�i1221�j�@�㒹�H��c�A�^���@�ɖ������{�����̂��߂̏\�ܒd��@���s�킹��i4��19���j�B�c681�A883�A889�A979�A1045�A1089�A1090�A1236�A1304�A1388�A�i1679�j�A1842�A1886�A1887��

���v3�N�i1221�j�@�m�a���̓����A�֓������̂��߈��������@�E���o�@���C���i5��2���A6��8���j�B�c884�A1304��

���v3�N�i1221�j�@���v�̗��A�u���i5��14���j�B�㒹�H��c�A�k���`���Ǔ��̖��߂��A�����̕���������B�c219�A683�A1045�A1304�A1878�Ł@

���v3�N�i1221�j�@���s���̈ɉ���G�i�ɉ꒩���̒��j�A��K���s���̑��A�ɉ�̕��̌Z�j�A�㒹�H��c�̓|���v��ɔ��������ߌ��ƕ��̍U�����A���ҋ��ɂ̉Ƃɂēj���������i5��15���j�B�c1886��

���v3�N�i1221�j�@���q�ɂđ���������Ƃ�����i5��19�E20���j�B���݂ɁA�w���v�L�x�ɂ��A5��19���́A�R�k�𐭎q����Ɛl���ە����A�u�Ŋ��̎��i���Ƃj�v�������������ł�����B�c1886��

���v3�N�i1221�j�@�k����i�����j�E���[�i���A�j��叫�Ƃ��铌�C���R�E���R���R�E�k�����R���Ґ�����A���s�������i5��21���j�B�c683�A1886��

���v3�N�i1221�j�@���Z�ɔh�����ꂽ�����G�N�E�O�Y���`�i�O�Y�`���̒�j��̏�c�R�A��ÂɂĖ��{�R�Ɉ�|�����i6��5���j�B�c683��

���v3�N�i1221�j�@�F����̍���i6��13���j�B��c�R�A�h�����˔j�����i6��14���j�B���{�R�A���s���́i6��15���j�B�c683�A1886��

���v3�N�i1221�j�@���v�̗��I���B�㒹�H��c�A�B��ɁA�y����c�A���g�ɁA������c�A���n�ɔz���B�܂������V�c�p�ʁi7��11���j�B�c219�A685�A881�A882�A972�A976�A979�A981�A1045�A1068�A1090�A1223�A1236�A1329�A1388�A1467�A�i1679�j�A1842�A1848�A1879�A1888��

���v3�N�i1221�j�@�m�a�������̎����A�����ފہA�a���i7��11���j�B�c981�A1236�A1304��

�剞���N�i1222�j�@���@�a���B�c�s��

���m���N�i1224�j�@�O���֎~�̒���E�䋳�����߁B�c219��

�@��Topic�Y NHK��̓h���}�u���q�a��13�l�v�o��l���Ɠ��@���l�̎���

�@�Ȃ��o��l���̌n����ƌn�ɂ͏������邽�߁A�Љ�鑱���͒f�肷����̂ł͂Ȃ����Ƃ�t�L���Ă����܂��B�܂��A���q���{�̋��S�Ɗ��q�a���x����13�l�̂��̌�ɂ��ẮA�w���j�l�x13��12���ʊ�144���i2022�N12�����j�u���v�̗��Ƃ��̌�̊��q���{�v�̓��W���I�X�X�����܂��B

�i�P�j�k���`���i�ق����傤 �悵�Ƃ��^1163�`1224�j�@���ҁE���I�{

�@�{��̎�l���B���q���{��2�㎷���B���@���l���w���������_�x����t������5�㎷���k�������i1227�`1263�j�̑\�c���A��8�㎷���k�����@�i1251�`1284�j�̍��c���ɂ�����B

�@�@�،o�ɔM�S�ȐM������A�V�Ƒ�_���J��ɐ��_�{�Ɉ��[������������~����i���A�������F����߉������{�����q�ɑ��c���Ė��{���J�����������ƁA�����}�����k���`���Ƃ��A���@���l�͍����]�����Ă���B����́A�V�ƁE�����̕S�����ɔw���ē�s�k��̎��X���Ă�����������A�ז@�̋F���ɂ���ĖŖS�������ƈ��ɑ���]���Ǝ��ɑΏƓI�ł���B

�@���ɁA���v�̗��ł́A�ז@�ɗ����ċ`��������Ƃ�����c�R���`�����s�������������グ�āA���v�̗��́A���Ɛb�̐��@�̏�̑����ł͂Ȃ��A�ז@�Ƃ����炴����̂Ƃ̕��@��̑����ł���Ƒ����Ă���B���@���l�́A�`���ȍ~�̖k�������u����v�Ɛ��F�����̂ŁA�ȍ~�A�����������|�ł̑ΏۂƂ����B

�i�Q�j�ɓ��S�e�i���Ƃ� ���������^�`1182�j�@���ҁE���a�V

�@�������㖖�̕����ł���A�ɓ����ɓ��̍����B�H����6��ځA�ɓ����̑c�ł�����H���S���i�ɓ��Ǝ��j�̑��A�͒Î��̑c�A�k���`���̑c���B���ƂɎd���A���̈Ќ�����돂�ɓ��p�������B�����̈ɓ��C���̎q�H���S�o�͏]�Z�ɂ�����B

�@����2�N�i1176�j�A�H���S�o�̏P�����A���j�̉͒×S�ׂ��n����邪�A���̋w�����C���i�]��\�Y�j�E���v�i�]������j�̕���́w�]�䕨��x�Ƃ��Č��p����Ă���B

�i�R�j�H���S�o�i���ǂ� �����ˁ^1147�`1193�j�@���ҁE�ؑq�R�K

�@�ɓ��Ƃ̒��j�ł��������A�㌩�l�ł������ɓ��S�e�̗���ɍ����A�ɓ��̒n��ǂ���B

�@���@���l�̍���u�Z�V�m�v�̕M���و�苗������i1221�`1323�j����͑c���ɂ�����A�����̕��͈S���i����Ƃ� ���������j�A�ꂪ�H���S�o�̒����ł���Ɠ`������B�܂��A�H���S�o�̑��ɓ��S���i�����݂^���v�N���ځj�́A�ɓ����ɓ��̒n���Ƃ��āA�ɓ����߂ɏ����ꂽ���@���l�̐g����a�������B

�@����ɍH���Ƃ̈ꑰ�ɂ́A�������@��ŏ}�������H���g���i1233�`1264�j�������Ɛ�������Ă��邪�m�͂Ȃ��B���݂ɁA�����̎o�ƒr��N���̊Ԃɐ��܂ꂽ�̂��r��@���E�@���Z��ŁA�܂����̖��N�ƈi����j�L���̊Ԃɓ��N�A���N�ƕ��ꒉ���̊Ԃɓ���������A���������������͉��ɂ����邱�ƂɂȂ�B

�i�S�j���\���i�Ђ� �悵�����^�`1203�j�@���ҁE������N

�@�����̗L�͕��m�ŁA�������̓���ł������̗{�q�B�����̑��߂ƂȂ邪�A�̂��ɖk�����ƑΗ�����B

�@���@�M�҂̖��{�i���v�N���ځj�̕v�ł�����A�ӂ���̊Ԃɔ���w�O�Y�\�{�i�悵���Ɓ^�`1286�j�����܂�Ă���B�\���E���{�̑����ዷ�ǁi�̂��̎]��ǁj�͊��q���{��2�㐪�Α叫�R�����Ƃ̑����ƂȂ�A�ꔦ�i�����܂�j���Y���A���̈ꔦ�������Č�ɏ��R�E�̌p����肪�N��A��鎁�Ɩk�����Ƃ̌��͐����ƂȂ�B���̌��ʁA���m3�N�i1203�j�A�\���͖k�������ɖd�E����A���̈����k�����ɂ���Ĉꔦ�Ƌ��ɖłڂ��ꂽ�B�ዷ�ǂ��ꔦ�̌��ǂ��Ď��������Ƃ����B

�@�\���̈�q���\�{�́A���@���l�̊��q�O�ʂ̎��ɋA�˂��A����̒ǑP�̂��ߕ������N�i1260�j�ɖ@�ؓ��i�̂��̔��J���{���j�����Ă��B

�i�T�j���B�����i������ ����Ȃ��^1135�`1200�j�@���ҁE��Y�`�O

�@���q���{�̌�Ɛl�A���B���̑c�ŁA�������̗��l���ォ��̑��߂ł���B���̑��ɂ�������B�א��i�₷����^1231�`1285�j�́A��8�㎷���k�����@�̍Ȃ̕��ŁA�̂��̖k��厞�̊O�c���ɂ�����i��̓h���}�u�k�����@�v�ł͖��t�q�Y��������j�B

�@�א��́A����ʂ��Đe���̂��������@�M�҂̑�w�O�Y�i���\�{�j�ƂƂ��ɁA�����@��ɂ����蓾�@�튯�̕����j�ɂ���ĕ߂炦��ꂽ���@���l�̋��n���~���ׂ������^�����s�����Ƃ����B���l�f��ɂ͕����j�ƓG���A�O��8�N�i1285�j�̑��������ł��̈ꑰ�͖łڂ���邪�A�i�m2�N�i1294�j�A���̖k��厞�i�k�����@�̎q�j���w�������ʂ����A���j�ꑰ���łڂ��ꂽ�B�����̓������������{��������������邱�ƂƂȂ�B

�i�U�j��t����i���� �˂��ˁ^1118�`1201�j�@���ҁE���{�M�l

�@�������i��t���j�̗Y���ŁA���q���{���n���̗L�͌�Ɛl�B��t����3�㓖��B�����E���i�̗��i��������j�ɂ͌����ȌM�������āA�������̎��E�ɕ₹��ꂽ�B�܂������A�㑍�A�ɉ�i�O�d���j�A��O�i����j�Ȃǂɒn���E��^�����A�ꑰ���S���I�ɍL�����Ă�������Ȃ����B

�@���@���l���[���ŕz��������W�J�����̂́A��t����8�㓖��̐�t�����i��肽�ˁ^�`1274�j�̎���ł���B���@���l�̑�h�z�x�؏�E�i�Ƃ� ���傤�ɂ�^1216�`1299�j�́A���̗����̔튯�Ƃ��ďd�����Ȃ����l���ŁA���̎��͂ɑ����̐M�҂�n�o����ȂǁA�d�v�Ȗ������ʂ����B

�@��B��w�̐�Y���ɂ��A���@���l�́A�x�؎���ʂ��āA��B��t�����疋�{�̑ΖÐ���̐i�W��A���i�E�O���̖��̑�������W���Ă����\���������Ƃ����i��Y���w���@�Ƃ��̎���x�q�R��[�����сE1999�N�r�A���w���@�Ɗ��q�����x�q���y�����X�E2002�N�r�A���w�����E�ߐ������j�_�x�q�C���ЁE2008�N�r�ق������j�B

�i�V�j���o�i�����^���v�N�s�ځj�����ҁE�s�쉎�V��

�@���o�́A�������㖖�����犙�q���㏉���ɂ����ēo�ꂷ��k�ʂ̕��m�ŁA���s���Y�R�̐^���@�_�쎛�̑m�B�����͉��������i����Ƃ��j�B��q�ɏ�o�A����q�ɒ̔����b�i�Ƃ��̂��݂傤���j�炪����B�w���ƕ���x�ɂ��A�_�쎛�̍ċ����㔒�͓V�c�i���ҁE���c�q�s�j�ɋ��i�������߈ɓ����ɔz������A�������ɓ��ɗ����ꂽ�������ƒm�荇���A�����ɖS�����`�����鐂������ĕ��ƒǓ|�̕���������悤�������Ƃ����B���s��������ˎ��߂��ɒn���̎c��u�Ԓr�v�̖��̗R���ƂȂ����u�U����O�v�Ƃ̉�����̕���́A�l�`��ڗ��Ȃǂɉ������m���Ă���B

�@�Z��@�����i1674�`1748�j�́w�{���ʓ����c���I�x�ɂ��ƁA���̉��������̑\�����A�������k�ʂ̕��m�ł����������א��i1189�`1279�j�ł���Ƃ����B�א��́A������c�Ɏd���A���v3�N�i1221�j�̏��v�̗��ŏ�c�Ƌ��ɍ��n�ɓn�����B��c����̌�ɏo�Ƃ��Ĉ����[�i���Ԃڂ��j�Ɩ����A���i8�N�i1271�j���n���߂ƂȂ������@���l�Əo����Ă���B�ڍׂ́A��c�{���e�u�����[�ɂ��āv�w��x�w�����w�����x26��1���i1977�N12���j���Q�ƁB

�i�W�j���R�d���i�͂������ ���������^1164�`1205�j�@���ҁE�����u

�@�������̗L�͌�Ɛl�B�������̋����ɍۂ��ē����͓G���邪�A�̂��ɐb�]���Ċ���A���{�n�Ƃ̌��b�Ƃ��ďd�����Ȃ����B����������m�E�����̗_�ꍂ���A���̐��������Ȑl���Łu�Ⓦ���m�̊Ӂv�Ə̂��ꂽ�B�����̟f��A���㎷���k�������̖d���ɂ���ē��������i���R�d���̗��j�B

�@���@���l�̒���q�i�Z�V�m�j�̂ЂƂ蔒�@��苗������M�w�Y���������x�ɂ��A���@���l�̕�~�e�i���߂����j�́u���R�̈�ށv�Ƃ�����B�ߔN�̌����ł́A���R�d���̏����̏������A���������̖��e�̑O�ŁA�ӂ���̊Ԃɐ��܂ꂽ�̂��~�e�ł���Ƃ��l�����Ă���i�ΐ�C���e�u�@�c�̕�E�~�e�u���R�d���L�����v�̈�l�@�v�w����@�������x42���E2008�N�j�B

�@�Ȃ��A���@���l�̖��ɂ͔��R�ꑰ�̌����҂�����A�ˁA�Z��@�����M�w�{���ʓ����c���I�x���ɂ��A���R�i�j�S���ƍH���S�o�̖��́A�r��N���̎��ƂȂ�r��@���E�@�����Y�݁A���͕���L���̎��ƂȂ�卑��苗����N���Y�Ɠ`���B�܂��A���R�S���ƍH���S�o�̖��̊Ԃɐ��܂ꂽ�j�����و�苗������Ɠ`������B

�i�X�j�㒹�H��c�i���Ƃ��傤�����^1180�`1239�j�@���ҁE����z�E�e���ЂƁi�c�����j�^���㏼��

�@���q�V�c�̑�l�c�q�B�㔒�͓V�c�̑��ŁA�����V�c�ٕ̈��ɓ�����B���������ŁA�w�V�Í��a�̏W�x�̕Ҏ[�ł��m����B���q����̏��v3�N�i1221�j�ɁA���q���{�����̖k���`���ɑ��ē����̕������������A��c�R�͖��{�R�ɔs��A�㒹�H��c�͉B��A�y����c�͈��g�A������c�͍��n�֔z���A�����V�c�͔p�ʂƂȂ����i���v�̗��j�B

�@�㒹�H��c�́A�������N�i1239�j�ɉB��ŕ��䂷�邪�A����ɁA���̌㒹�H��c�̈����ƂȂ��������q�̋T�e�i���߂����j�̎q���A���@���l�ł������Ƃ�����i�c�����E�c�����j���������Ă���B���@���l�̏o���������Ă͏������邪�A�A��Ϗ����ɂ��A���v�̗��ʼnB��ɔz�����ꂽ�㒹�H��c�́A�䂪�q��g�Ă������T�e���A���{�̎h�q���瓦�����߂ɉB��𗣂ꂳ���Ă���A���̗��N�̏��v4�N�i�剞���N�j�ɓ��@���l���a�����Ă��邱�Ƃ��w�E����i�A��Ϗ����w�@������ۍl�y���c�c�����ւ̈ꊨ���x�q�j�`�����o�ŁE2000�N�r�����j�B

�@������w�̈ɓ����b���ɂ��A���̌�A�c���̖ہi�̂��̓��@���l�j�́A���[�������̐��@���Ƃ����V��@���@�̋߂��ŁA��i�䂫�j���邢�͐Ꮧ�i�䂫�߁j�Ɩ�������i�߂̂Ɓj�ɗ{�炳�ꂽ�i�@�ؕ�����������������ҁw���@���l�̌�o���Ɋւ���O�̉����x�q�w�@�؊w��x�ʍ����W1���E1994�N�r�A���w���@���l�ƒ�q�h�߂�����̓`�����x�q�w�@�؊w��x�ʍ����W2���E1995�N�r�ق������j�B�����́A�c���̐��l�����P�[�ƂƂ���12�N�ԉ߂�������ՂɎw�肳��Ă���A���݂������̋����ɁA�Ꮧ�̋��{�̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�u���@�M�����v�Ƃ�����⸈i�ق����傤����Ƃ��j���`���i�u�ی���ꖭ�@�M�����v�̍�������j�B�����̏��`�ł́A���l�͓���̐Ⴊ�f����2������A�V�����N�i1233�j5���A12�̎��A�����Z�����P�[�ɓ�����A�������ւƓ��R�����Ƃ����A���ꂪ�u�\����R�v�̐^���ł������Ƃ����B

�@���Ȃ݂ɁA�㒹�H�@�̌`���Ƃ��ē��@���l�ɏ���ꂽ�̂��A���Ɍ����{�������̏d���u����ہi���� ���P���j�v�ł������Ɠ`������B�܂��A���@���l�̑�h�z�x�؏�E�̕��y����s�́A�㒹�H�@�̋{���o�d�ҁA��͌������i�甦�j�̑��߂Ɠ`�����邪�A���̖{�̒n�́A�㒹�H�@���z�����ꂽ�B��i�������j�̋߂��������i���挧�j�@���S�x��ŁA�Z�̓y�����͉B���ł���Ƃ�������ȂǁA���R�ɂ��Ă͌㒹�H�@�Ɠ��@���l�̐ړ_�͑����B

�i10�j���z�����i�Ȃ����@�Ƃ��Ƃ��^1193�`1245�j�@���ҁE�����I��i���N���j�^���{������

�@���z�k�����̑c�B�k���`���̒��j�i��钩�@�̖��P�̑O�Ƃ̎q�j�ł��������A�`�������̈��g�ǁi�`���ځE��������B�h���}�ł͈ɓ��S�e�̖����d�ɂ��Ă�j���Y�����q�̖k����i�����j��3�㎷���ɂȂ�ƁA�����͒������O����āA�c���k�������̉��~�ł��������z���i���݂̊��q�����_���̋ߖT�ɂ��������B���q�s����ψ���ҁw���q�s�����������ً}�������x28�q2012�N�r�������j��^����ꂽ�B

�@���̖��z�k���̍Ȃ����@���l�̐M�҂ƂȂ�A�̂��ɗ����@��ɂđޓ]�����u���z�̓�v�ł���ƍl�����Ă���i�����r�����w���@���l�̕��݂Ƌ����x�S5���q�~�R���o����╶����E2010�`2015�N�r�ق������j�B

�@�܂������̒��j���A���z�����ŁA������5�㎷���k��������p���悤�Ɖ�����߁A���̂�v������A�ɓ��]�ԋ��֔z���ƂȂ����B�����̎q�́A�]�ԑ��Y�e���A�]�Ԏ��Y�����ƁA�Ȍ�A�]�ԁi�]�n�j�����̂��Ă���B���̖��z������]�ԁi�]�n�j����Ɏ����Ƃ��Đe�q��X�d�����̂��A�l�𗊈��Ǝl�𗊊�ł���B���Ɏl�𗊊�́A���q�K���J�Ŏ{�Ï����c��ł����Ƃ���閼��ŁA���q�ɂ�����L�͒h�z�Ƃ��ē��@���l���O�삵�����ƂŒm����B

�i11�j�����j�i������́@����ȁ^���f�N���ځj�@���ҁE���Â�

�@���q���{�̎����k�����̉Ɨ߁B�̂��k�@�Ƃ̌���l�ŁA���q���{8�㎷���k�����@�E9�㎷���k��厞�Ɏd���������j�i�ւ��� ���ȁj��{�q�Ƃ��Č}���Ă���B�����j�́A���i8�N�i1271�j9���A���@���l�����q������̍��Ŏa�߂ɏ�����Ƃ������i�����@��j�̎������i�B���@���l�f��̍O��8�N�i1285�j�A�����������N�����Ĉ��B�א��i�O�f�j��łڂ����A�i�m2�N�i1294�j�A�א����̖k��厞�i�k�����@�̎q�j�ɋw��������A���j�ꑰ���łڂ��ꂽ�B��x�̌����ƁA�����̓����������A���{����̈������ƂȂ�A���O3�N/���c2�N�i1333�j�A���q���{�͖ŖS����B

�@���s�w����u��╶�Ŋw�ԓ��@���l�̐l���Ƌ����v�u������z�M

�@���̓x�A��1��̍u���L�^���A���L�̃T�C�g��育�������������܂��̂ŁA���ē��\���グ�܂��B

�@�Ȃ��A��1��i�ߘa3�N10��28���j�u���u���@���l�╶�T���`��╶�̓ǂݕ��`�v�ł́A���@���l�̏����ꂽ���q�E���̑S�̑��̊T�_�ƁA���̓ǂݕ��E�������̗��ӓ_�ɂ��ĉ�����܂��B�܂��A��6��i�ߘa4�N3��2���j�u���u���@���l�̐l�����`���̖��͂ɔ���`�v�ł́A�ŐV�̔]�Ȋw�i�]�@�\�_�j�Ɋ�Â��ē��@���l�̎v�z�ƍs���͂��A���l�̖��͂�10�̑��ʂ���T�����܂��B

�@�@�@�L

�i�P�j��1��u���@���l�╶�T���`��╶�̓ǂݕ��`�v

�@�@�u���^��iyoutube������J�j

�@�@�u���^���i�����̂݁j

�@�@�u���z�t����

�@�@�u���X���C�h�摜�iPDF�j

�i�Q�j��6��u���@���l�̐l�����`���̖��͂ɔ���`�v

�@�@�u���^��iyoutube������J�j

�@�@�u���^���i�����̂݁j

�@�@�u���X���C�h�摜�iPDF�j

�@���u���~�u�k�~���������u���de�c�t�`�@���a�����@���l�̂����U�v����z�M

�@�{���ł́A���R�Z�E���A�u�G�`�ł��ǂ���@���l�̂����U�v�Ƒ肵�ču�����s���A���R�h�M�k�L�u�̌䒮�u�����������āA�����̔����Ղ��܂����B

�@�����̎��^����́A�������ihttps://youtu.be/xQv96JJg00I�j�ɂČ��J�z�M����Ă���܂��̂ŁA���������������B

�@��Topic�X NHK��̓h���}�u�V���Ղ��v�Ɛ�H���

�@�l�ގj�㖳�ނ̑@�ׂ��L���ȕ������n���������]�ˎ��オ�I�����}���A���ėɑR���邽�߂̉����ɗ܂��܂����w�͂��d�˂Ȃ��獑�͂����āA���X����u�ߑ�v���ƂւƐ��܂�ς�������{�B�������A�Y��Ă͂����Ȃ��̂́A�������Đ��x�͈�V�������̂́A���������z�������_�͕�������Ɋm���������m�����̂��̂��������Ƃł��B�����Ƃ��ɕ��m�̎��o���������^���̃G���[�g�����ɂ���Ė����ېV�͒f�s����܂����B����́A�����č]�ˎ���ȑO�̉��l�ς�_����ے肷����̂ł͂Ȃ������̂ł��B

�@��������V����̍r�g���������a��h��̐��U��`���{��ɂ́A���X���ꂱ�Ɠ��R��38���v���@������l�̑c���Ɠ`�������H��敁i���킶�Ƃ�������j���o�ꂵ�܂��B��H��敁i1801�`68�j�́A�L�㍑�i�啪���j���c�̐��܂�B���n��s�A������s�A�ޗǕ�s�A�����s�A�O����s�Ȃǂ��C�����]�ˎ���̖��b�ŁA�Éi6�N�i1853�j���V�A�g�߃v�`���[�`���̗��q�ɍۂ��A���N����Ō��ɂ�����A�������N�i1855�j�ɓ����c�œ��I�a�e�������т܂����B��H�͓��{���s���ȗ���ɂȂ�Ȃ��悤�A���ł͋B�R�Ƃ����ԓx���Ƃ����Ɠ`�����܂��B���̔�ނȂ��O����r��A�����ŏ�[���A�@�m�ɕx���͓I�Ȑl���́A�����Ύ��㏬���ɕ`����Ă��܂��B

�@��H�͈��ތ�A�����i���イ�ԁj�ɂ�鉺���g�s�����̈�㐴���̎����ȂǕs�K�������܂����B���̉B�������̍Œ��A�c��4�N�i1868�j1���A���H�����̐킢����ɕ�C�푈���u�����܂��B3��13���ɂ͏��C�M�Ɛ��������̉�k�Řa�c���������A4��11���ɍ]�ˊJ�邪�������܂������A��C�푈�����̌���[4���̉�Ð푈�A5���̏��푈�A10���̔��ِ푈�Ɛ�Ђ��g�������Ƃ����������悤�ɁA�V���{�R�Ɩ��{�R�̑Η��ɂ͏I�������ʂ��Ȃ��É_���������߂Ă��܂����B

�@��s�����s�����̒��A��H��敂́A���̕s���̐g�ɂĐV���{�R�ɕ߂炦����Ζ��{�R���̐�ǂ��s���ɂȂ邱�Ƃ��뜜���A�c��4�N�i1868�j3��15���A�\�Z�Ԓ����~�̎��@�i���A�����s���c��ܔԒ�12�j�ɂĊ��������݂܂��B�������A�Ж�Ⴢ̂��߉ʂ������A�Ŋ��̓s�X�g�������˂��Ď��Q���܂����B�����A�������r�V�[�̓��@�@�吳���i�������傤���j�ɂ��̕揊������܂��B

�@���X�Ƃ̏��`�ł́A���R38���v���@�����i���X����^1900,7,7�`1982,7,29�j��l�̕��ŁA�����R�_�˖�����36���E�Ȗ؍��얭����40���E�����x�ؖ�����35���E�J�����֎�43�����C�����֒��@�����i���X�����^1865,5,7�`1941,7,26�j��l�́A��H��敂̏��q�Ɠ`�����A7�̎��ɐ�敂��f����ƁA�R����������S�̍��X�K���q�Ƃɗ{�q�Ƃ��Ĉ������ꂽ�Ƃ����܂��B19�̎��ɁA�����R�����̓��@�@���{�R�g���R�v����74���g����Ӂi�������� �ɂ�����^�`1886�j��l�ɂ��ďo�ƁA����22�̎��A���R�@�،o��117���E��17����@�@�ǒ��߂����H���a�i�Ȃ��� �ɂ�����^�`1913�j��l�Ɏt�����܂����B���ݒm���Ă����H�Ƃ̌n�}�ɂ͌��ׂ̖��͌����܂��A���̐́A���m�����Q�����ۂɂ́A���{�̂��߈ꑰ����m�����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������K���������ƌ����A���̂��ߌn�}�ɂ͋L����Ȃ������̂����m��܂���B

�@�Ȃ��A���t�́A����8�N�i1875�j�n���̕����V���w�����V���x4190���i����31�E1898�N10��18���j�E4191���i��10��20���j�E4193���i��10��24���j�E4195���i��10��28���j�E4196���i��10��30���j�E4198���i��11��4���j�E4199���i��11��6���j�Ɂu���@���p�_�v�Ɋւ���A�ڂ𓊍e���A4201���i��11��10���j�E4202���i��11��12���j�ɂ́A�t��]�����L��������f�ڂ���Ă��܂��B

�@���Q�l�܂łɐ�H��敊֘A�̕����E�����ނ̈ꕔ�����L�ɂ��Љ�܂��B��H��敂ɂ��ẮA�j���E�w�p���Ɏn�܂�A�����E����i��ˎ����E�݂Ȃ��Ƒ��Y�j�E�ÓT����i3��ڌj�Ē��u�����k�v�j�E�u�k�i6��ڐ_�c���R�u�����k�v�j�Ɏ���܂ŕ��L������Ŏ��グ���Ă���܂����A�Ƃ�킯�g��O���ِl���p���́w��H��敁x�����E�߂��܂��B

�@�@�@�L

�y�j���E�������z

��H�����ҏq�w��H��敔V���U�x�i�g��O���فA1903�N�^�}�c�m���X�A2014�N�j

����啶�E��c��v�Z���w������L�E���c���L�x (���}�Ёw���m���Ɂx124�A1968�N)

��c��v�Z���w�����̂����݁\���n��s�Γ��L�x (���}�Ёw���m���Ɂx226�A1973�N�j

��c��v�Z���w���m�����\�p�����w���ւ̒ʐM�x (���}�Ёw���m���Ɂx343�A1978�N�j

��c��v���w��H��敁x (�g��O���فw�l���p���x214�A1997�N�j

�R�c�O�쒘�w�z�Ø^�P �ߐ��l����b�W�x (���}�Ёw���m���Ɂx632�A1998�N)

�R�c�O�쒘�w�z�Ø^�Q �ߐ��l����b�W�x (���}�Ёw���m���Ɂx634�A1998�N)

�Ԉ�B�Y�e�u���������̕����G�\�����R���N�V�����ɂ��āv�w�ޗNj����w�}���ّ� ���������̕����G�x�i�ޗNj����w�A1999�N�j

����E���Y�ďC�w�����s�E��H��敊W�j���x�S6���i��܂ɏ��[�w�]�˖��{���菊�����j���W�x�A2015�N�j

�y�_���E�`�L�E�����E�n�쓙�z

�c���h���Y���w��H��敁x�i���{�d��ʐM�Џo�ŕ� �A1942�N�j

����D�v���w����D�v�x�i�}�����[�w�����ܓ��{���w�S�W�x55�A1993�N�j

��ˎ�����w�z���܂�̎��x�S8���i���w�فw���w�ٕ��Ɂx�A1995�N�j

�g�������w�����̉� �����s��H��敁x�㉺�� (�u�k�ЁA1996�N)

����������w���g�o���\������H��敂̐��U�x�i���Y�t�H�A1997�N�j

����������w������H��敂̐��U�x(���t���ɁA2000�N)

���Ɗ��l���w�]�ˊ�l�`�\���{�E��H�Ƃ̐l�тƁx (���}�Ёw���}�АV���x88�A2001�N�j

�a殂����ݒ��w��H��敂ƈٍ��D����x�i�������s��A2001�N�j

�݂Ȃ��Ƒ��Y��w���_�������x�S20���i���C�h�ЁA2002�N�`2003�N�j

�݂Ȃ��Ƒ��Y��w���_�������x�����ґS34���i���C�h�ЁA2002�N�`2020�N�j

�n�Ӌ��w�]�˂Ƃ������i�x�i�����[�A2004�N�j

�A�ؐÎR���w���V�A���痈�����D�\�����̖k���̓y���x�i�}�K�ЁA2005�N�j

�������O�Y���w�u���̒���v���z���ā`���m�̏Ռ��Ɠ��{�x�i��q���[�A2009�N�j

���ؚ��Y���w���̍��̂��߂Ʉ���H��敁x�S2���i���e�ЁA2013�N�j

�o�v���B�Y���w����s �����ޗǂ��Đ������j ��H��敁x�i�{���ЁA2016�N�j

�����蒘�w��H��敂ƃv�`���[�`�� ���d���開���̓��I�O���j�x�i�����ё�w�k���A�W�A�����������A2016�N�j

���c�ɐD���w���E�����ېV�Ƃ����߂��\�̐N����h�������b�����x�i�u�k�Е��ɁA2018�N�j

���c�o���w�����s�̍]�ˎ���x�i�}�����[�w�����ܐV���x1309�A2018�N�j

�o�v���B�Y���w�Ԃ̂Ȃ���\�ޗǕ�s�E��H��敁\�x�i�{���ЁA2021�N�j

���c���O�ҁw�ߑ�ޗǂ̔��W�ɐs�͂�����H���&�a��h��x�i��ʎВc�@�l�Ȃ當���𗬋@�\�w������a�H�Ȃ��x274���A2021�N�j

�y���L�z��H��敂̎����㐴�������������������Q�l�܂łɈȉ��ɏЉ�܂��B

��c��v�e�u�]�ˎ������ɂ�����ꖋ���̐����F��㐴�����L�̏Љ�v�w���� : ���{�����j�w���x4��4���i���{�����j�w��A1964�N�j

�y���ǎO���w�����ܐl�̊O����s�`�J�����������������m�x�i�������_�ЁA1997�N�j

���c�ɐD���w�����Ɩ��b�����\�̓��{�N����h��������e�N�m�N���[�g�x�i���������Y�A2016�N�j

��ؑ���E�֗NJ�E���㕶�����w�s�����ł͂Ȃ����������̈������x�i�א��o�ŁA2019�N�j

���l�J�`�����ٕҁw�J���̂Ђ�x157���i���l�J�`�����فA2024�N�j

���l�J�`�����ٕҁw�O����s�Ɛ_�ސ��s�\�����̊O���ȂƊJ�`�s�s�\�x�i���l�s�ӂ邳�Ɨ��j���c�A2024�N�j

�@��Topic�W �v�B���h�k�̌n��(�Q)�`NHK��̓h���}�u�i�ق�����v�Ɋā`

�@����24�i2016�j�N11��21���ɕ������ꂽTBS�e���r�u�V���ɂ����܂��傤�`�^�c�E�G�g�E�����c�̐l�̖��Ⴒ�Ζʂr�o�v�́A�^�����g�Ńi���[�^�[�Ȃǂ����߂�N���X�E�y�v���[���A���R�h�k�̓y��Ƃ̏o���ŁA���Ƃ����q���G�i1528?-1582�j�̎q���ɂ����邱�Ƃ�������ԑg�ł����B����ɁA���q�Ƃ́u�{�\���̕ρv�̂̂��A�q������邽�߁A���𖾒q�Ɩ{�Ƃ́u�y��v�ɉ��߂��Ɠ`�����܂��B

�@�v�`���̉ߋ����ɂ́A����3�N�i1659�j3��19���f�̓y�Ǎ����嗊���̋L�^�������Ƃ��āA���a26�N�i1951�j�f�̑�11��i����W�ɂ��Α�9�ォ�j�܂œy�𖼏��ƌn�������Ă������Ƃ��m���܂��B�����́A�y���̑��A�����̓�j�ɂ�����l���ŁA�w�f�ƕ��x��1�u�y��v�̌n�}�ɂ��A�J���̒��s�R�������ɂđ������ꂽ���Ƃ��L�^����Ă��܂��B�������́A���@�n���c�̂����̕s��s�{�h�ɑ����鎛�@�ł��������ߋ��@��Ƃ��č]�˖��{����e�����A���\11�N�i1698�j�ɓV��@�ɉ��@���A���݂̌썑�R�V�����ƂȂ�܂����B���݂ɁA�v�`�������Ă͏����a������{�R�Ƃ���s��s�{�h�̎��@�ł����B

�@�v�`���̉ߋ����ɂ́A�����Ċ���6�N�i1666�j10��14���f�̓y���i�����̓�j�j�A�勝2�N�i1685�j�f�̗����i�����̒��j�j�̋L�^���݂��A�w�f�ƕ��x�i�O�f���j�ɂ��A���҂Ƃ��ɋ�U�i��j�{�����ɂđ������ꂽ�ƋL����܂��B�{�������y��ꑰ�̕�̂ЂƂɂ�����܂��B���̊���6�N�ɟf�����y���i�v�`���̓y��Ɖߋ����̍ŏ��ɋL�ڂ̂���y���̑c���j�������A�y���i���Z�����喼�̓y���Y�̓�j�j�̒��j�ŁA���̎��������q���G�ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă��܂��B

�@���R�̉ߋ����ɂ͑����āA���i�i�����̒��j�j�A�����i�����̒��j�j�A�����i�����̎O�j�j�A���s�i�����̎l�j�j�̏��ɋL�^���݂��A��������w�f�ƕ��x�̋L�ڂƍ��v���Ă��܂��B�ߋ����ɑ������m�F�ł���͈͂Ő��㏇�ŗ�L����A�����̑�ȍ~�A�����E�����E�����E���i�E�����E���s�Ƒ�X�v�`���ɂċ��{����Ă������Ƃ��ǂݎ��܂��B���̂ق��ɂ��������ڂ̑����̓y��ꑰ���ߋ����ɂ͋L�ڂ��ꂨ��A���̒��ɂ́w�f�ƕ��x�̓y��ƌn�}�ɘA�Ȃ�l�����܂܂��Ǝv���܂��B

�@�w�f�ƕ��x�ł͗��s�Ȍ�̋L�ڂ͂���܂��A���s�ȍ~���u�q�������v�ƕt�L����A���R�ɂ́A���̌���y��Ƃ͐�ƂƂȂ炸�ɑ������A���܂œy�𖼏��ꑰ����n���Ǘ����Ă��܂����B

�@���q���O�Y���̌����i�{�\���̕ρu���q���O�Y�I���E�@�V���z���I�v�j�ł́A�v�`���ɂċ��{����Ă���y�����������q���G�̎��q�ł���A���ēy��Ƃ̉Ɛb�ŐD�c�ƂɎd���Ă������Z���̈�t��S�i�ǒʁj�Ƃ����l���̏����āA�y���̗{�q�Ƃ��ėa����ꂽ�Ɛ������Ă��܂��B�@�@�@�i����31�N4��8���j

�@����������}���َ�����V�X�e���J��������������f�W�^�����C�u�����[�ł��y���̎j�����{�ł��܂��B

�@��Topic�V �v�B���h�k�̌n��(�P)�`���Ȃ��̖��X�E��a���`

�@���R�h�k�̐�c�ŁA�]�ˎ���̌��\���i1688�`1704�j���疋���܂ł̊Ԃɏ��R�����̒n�ʼnV�̊��Ă����������Ă����u��a���v�̎��Ԃɂ��āA�w�G�������́x��719���i���̂���A����31�N3�����s�j�Ɂu���Ȃ��̖��X�E��a���v�i��슰�i�����d �Y�䐳�����e�j�Ƒ肷��L�����Љ��܂����B�{�e�̔��\�ɂ������ẮA���Ƃ̌�����̋������������A���R����M�҂ɏ�����܂����B

�@�v�`���Ɍ������铖�ƕ�n�̕�W�ɂ́A����2�N�i1745�j�ɖ������ꂽ�l���̖@���i�������ꕶ�������̗��L�j�������Ƃ��܂����A���̉ߋ����ɂ͑Ή�����L�^���Ȃ��A��̞��Ζ�����J��������14���E��쓿�厛18���E���R�@�،o��96���E���s�{����37���E���s�{�@��43�����C�����{���@���v�i�`1837�j�ɂ���ċ��{���ꂽ�ł��낤���Ƃ����@����܂��B

�@�v�`���̉ߋ����i�N�ʉߋ����j�Ŋm�F������̂́A15�������@���߁i�`1800�j��̖��a5�N�i1768�j�N�ȍ~�̂��ƂɂȂ�A�L�^�ł́A����͑�X�u��a�����E�q��v�𖼏���Ă������Ƃ��ǂݎ��܂��B

�@��a���̑��݂́A�]�˂̃~�V�������K�C�h�ƌ������w�]�˔����ƈē��i���ǂ������̂ЂƂ肠��Ȃ��j�x�Ȃǂ̕����j���ł͒m���Ă��܂������A�]�ːH���������̕���ł��ڍׂ��킩�炸�A���R�̋L�^���A�V���ȗ��j�̂P�y�[�W�ɏ����������邱�ƂɂȂ�܂����B����̉V�������]�˂ɓ`������ŏ����̋L�^�Ƃ��Ă��A�M�d�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B

�@���Ȃ݂ɁA�w�]�˖����}��x���U�u���R���v�̏�ʂɂ��A�[�^���̋߂��Ɂu���Ȃ���v�̕����������܂��B���ꂪ��a�����w���������ۂ��͒肩�ł͂���܂��A�Y�䎁�k�ł́A���X�i�قƂ����ȁj�̒n�������̂�����ɊY�����邻���ł��̂ŁA�����[���j���ƌ�����ł��傤�B�@�@�@�i����31�N3��1���j

�����A��a���ɂ��ẮA���c���Y�ҁE�ю�g�Z���w�����x�i�W�É�A1916�N�j�A�������J���w����]�˖����x�i�t�z���A1926�N�j�̋L���������Ă��Q�Ƃ��������B

�@��Topic�U ������ق̏��ݒn�������V����

�@���̂��сA�V���Ȏj�����m�F����܂����̂ŁA���������܂��B

�@�j����1�_�ڂ́A���a10�N�i1935�j�ł́w�n�Е�x�i�w������ �����n�А}�x�䓌��ҁA�s��o�ŁA2011�N�j�ŁA����ɂ́A������̏o�ŕ��ǂɂ�����u������� �V�Ɩ���Ёv�̖����݂��A���̏Z�����u���J�����ؒ��P�v�i�������́u���J������ؒ��P�v�j�ł��邱�Ƃ��ǂݎ��܂��B

�@2�_�ڂ́A�������a10�N11����}�ɂȂ�w���J��Еی��n�}�x�ŁA���́u���J��32�v�ɂ́A�u�V�Ɩ���Ёv�̌����̍\����֊s�Ŏ������}�ʂ��m�F����܂��B������{���̎ʐ^���_�ƏƂ炵���킹�Ă��A1000�l���e�ł����Ɠ`����u����i�������G�ȍ\���̌����̗l�q��L���O�낪���Ď��܂��B���́u�V�Ɩ���Ёv�ƋL�ڂ̂��錚�����A�܂��ɏ����́u������فv�ɂ�����܂��B

�@���ɁA�j����3�_�ځA�ʐ^�W�w�䓌��x�iDECO�w���a�̓����x2�A2013�j�ɂ́A���_���i�V��j�̉�������J�w�����グ�邩�����ŏ��a43�N�i1968�j�ɎB�e���ꂽ�ʐ^���f�ڂ���Ă���A�����H�n�̓�����ɖ和�炵���\�������m�F�ł��܂��B�w���J��Еی��n�}�x�ɂ݂��鏺�a10�N���̓V�Ɩ���Ђ̎{�݂ɂ́A���̖�𐳖�Ƃ��ďo���肷��悤�ȍ\�����ǂݎ���̂ł��B�ʐ^���B�e���ꂽ���N�O�ɁA������́A���݂̍]�ː���V�]�̖{���Ɋ����̋��_���ڂ������ƂɂȂ��Ă���̂ł����A�������P�ŏĂ������a20�N�ȍ~�̓��n�ł̍�����ق̎{�݂̏ɂ��Ă͎c�O�Ȃ���肩�ł͂���܂���B���a27�N�i1952�j�́w�Еی��n�}�x�ɂ͎{�݂̖��̂͊m�F�ł��܂���B

�@�܂��A�w�S�ʍq��n�} �S�Z��ē��n�}���x�i1966�N�j�ɂ́u�c�j��v�̕\�L�Ő}�ɗ��Ƃ��ꂽ����������܂����A���ꂪ��������w���������ۂ����m�łȂ����ƁA�{�݂̋K�͂��������邱�ƁA���n�ꏊ���s���R�Ȃ��ƂȂǂ��C�ɂ�����܂��B�ʂ����āA���a40�N�㓖���̗l�q�����������ƂȂ�̂ł��傤���B���̂ق��A����r�Y�ҁw�����n���x�i�w�|���сA1975�N�j���ڂ̉��c�O���̘_���u�{���̓����ɂ����鑫�Ձv�ɂ��u������فv�̑�܂��Ȉʒu�W���������n�}���}������Ă��܂����A���̓x�̐V�����j���قnj����ȋL�^�́A�nj��̌���m�F�ł��܂���B

�@�Ȃ��A���̍�����ق̎��ԂɊւ��āA���R�h�k�ŏ��a�����n�Ƃ���J�݉���X�̒��P�j���k�ɂ��A�������n�ɐV���Ɍ��z���ꂽ�{�݂��������Ƃ̂��ƁB

�@����̔����ɂ��āA�����E�j���̉摜�͒��쌠�̊W�ŁA�{�T�C�g�ɂ͓]�ڂł��܂��A�䓌�旧�����}���قɂ��ׂď�������Ă���܂��̂ŁA���ۂɎ�ɂƂ��ĉ{�����\�ł��B

�@���̓x�̒����ɓ������ẮA��슰�i�����d �Y�䐳�����A�@���@�l�������Ύ� �c���s�J���A������ �X�R�^�����A���ݎq�K�����ْ� ������v���A�䓌�旧�����}���ً��y�������������� ���율���A��J�݉���X ���P�j���̌䋳�������������܂������Ƃ�t�L���Ă����܂��B�@�@�@�i����30�N11��29���j

�@��Topic�T �x���������� ���������ɂ��ā`NHK��̓h���}�u�ԔR��v�Ɋā`

�@�h���}����̂ЂƂƂȂ����x��������i�x���������j�ɂ́A���R��39���@���@���G�i���X�G�V�j��l���� �q�����̑\�c���ɂ����鑬�������i1839-1913�j����3��E��5�㏊���i�꒷�j�߂܂����B�����́A���{�e�n����W�܂����H�������̘J�����̐����ɐs၂��A�H�����d���̂������ǂݏ�����Z�p�Ȃǂ��w�Ԃ��߂̖�w���J���܂��B���̖͔͍H��ŋZ�p�ƒm����g�ɂ����H�������́A���ꂼ��̍��ɐ����Z�p�������A��A�w���҂ƂȂ��Ēn��̌��Y�Ƃ̔��W�ɍv�����܂����B

�@�����́A��̓h���}��ԔR�䣑�48��u�x��������̊�@�v�́u�ԔR��I�s�v�Ől���Љ��Ă��܂��B

�@���������ƍ��X�Ƃ̊W�ɂ��Ă̏ڍׂ́A���R���s�́w�@�Z�x39���i����28�N1�����j�̋L���u�x���������� ���������ɂ��āv�i�x�������ꐢ�E��Y�`���t �������q�q����e�j���������������B

�@���A��������}���َ�����V�X�e���J����������������f�W�^�����C�u�����[�ł��A���������W�������{���ł��܂��B

�n����@Local Information�@�u���g���̒��̃��g���v�䓌��

�@�Ȃ��A������̍s���E�Î����A�������ɕύX��������ꍇ���������܂��̂ŁA�ŐV�̏��͂��ꂼ�ꂲ�ē��̌����T�C�g������肵�Ă��������B

���v�`���ߗ׃O�������

�@

�@���n��s���ƌ�ʋK���̂��m�点

�@�e�Î��Ɋւ��ẮA�J�Î����ɂ���āA�v�B�����ӂ̌�ʂɂ����Ȃ��炸�e�����o�邱�Ƃ��\�z����܂��B

�@��Q�Ȃǂœ��R�ɂ��z���̍ۂ́A�����Ԃɗ]�T�������Ă����������A�����A���@�֓��������p���������B

�@�����}���\���i���N3����1���j���j

�@�x������ʋK�����

�A����ƍ�_�Б�Ձi���N5�����{�j

�@����ƍ�_��HP

�B���O���_�Б�Ձi���N5�����{�j

�@�����s�_��HP

�C�O�ЍՁi���N5�����{�j

�@�_��HP

�D���J����܂�i���N7��6���`8���j

�@���J������s�ψ���HP

�@�x������ʋK�����

�E�]�ˎ�[����� �����̉Ă܂�i���N7�����{�`8�����{�j

�@���ό��A��HP

�F���c��ԉΑ��i���N7���ŏI�y�j���j

�@���c��ԉΑ����s�ψ���HP

�G�����ϋ�����܂�i���N10����{�j

�@�����ϋ����X�X�U���g��HP

�H�т̎s�i���N11���т̓��j

�@�h�_��HP

�@����������ŐV�̏��ɂ��܂��ẮA�e��Î҂̌����z�[���y�[�W����m�F���������B

�@�����J������ �Ԃ܂�i���N4�����{�j

�@���������̐����ω��������o�����āA������擪�Ɋy�m�E�ڔ��E�t���E���t�E���O�E�t���E��r�̍u�E�����̏��Ői��u���t������s��v�����������������܂��B�啧�p�S�^�ł́A���߉ޗl�̒a�����ɊÒ����i�����j���i�j���s���A���߉ޗl�̒a�����j������Ɠ����ɁA�����ɂ͂������t������ւ̏j�����F�O���܂��B

�@���̎����ɏd�Ȃ�ƁA�����݂̂Ȃ炸�C�O������吨�̊ό��q������Q���A�ƂĂ����₩�ʼn₩�ȏt�̍s���ł��B

�@�v�`���h�M�k�ł��t������]�̐߂́A���܂ł��\�����݂��������B

�y��{���z

�Î����^���J������@�Ԃ܂�

�J���^���N4�����{�@13:30�t���s����A14:00�@�v

�J�Òn�^��쉶�������啧�R�p�S�_�i�J�V�F�s�E�r�ٓV���j

�Q����^1��8,000�~�i�t���ߑ���A���ϑ�A�L�O�i����܂ށj

�@�� ���H���ς܂��Ă��W�����������B

�@�� �L�O�ʐ^������]�̕��́A�����o�����Ă���ʐ^�Ǝ҂ɒ��ڂ��\�����݉������i����ʓr�j�B

�@�� �v�`���h�M�k�ł��t������]�̏ꍇ�́A3��20���܂łɗv�`���܂ł��\���o���������B

�W���ꏊ�^�s�E�r�ٓV�����@

��Á^���J������

���Á^���ό��A��

�A�N�Z�X�^�v�`������k��20���A���w�i�i�q�E�n���S�j����k��5�`10��

�����J������́A�䓌����̋����J��n��ɏ��݂��钴�@�h�̕������@�ō\�����ꂽ�c�̂ŁA�v�`���͑�6���ɉ������Ă���܂��B��6���̍\�����@�́A���݁E�����n��̐��@�E�����E�i�̎��E�����@�E�������E���y���E���O���E�������E�v�`���ŁA�e�����֔Ԃɂĉ��J������N�ԗ����߁A4���̉Ԃ܂�A7���̗�����ɏo�d���Ă��܂��B���J������̉������@�ɂ��ẮA�����}�b�v�����Q�Ƃ��������B�܂��A�����s�����A�������s���u���������߂���ʐM�v�ɂ��Љ����܂��B

In Mahayana Buddhism, the celebration of the birth of Buddha on April 8 is called "Kanbutsue" or "Hana-matsuri".

On this day,Buddhists visit temples and pour tea over the statue of the newborn Buddha (right hand pointing at the heavens, left hand pointing at the earth). The tea prepared for this festival is called amacha. It tastes a little sweet.This comes from the legend that a dragon in the heavens poured perfumed warm water onto Buddha when he was a newborn baby.

The Hana-matsuri, held in Tokyo's Ueno Park, is an annual event sponsored by an interdenominational federation of Buddhist temples.

Starting from Kiyomizu Kannondo in Ueno Park, a procession of monks playing gagaku (ancient Japanese court music), shakuhachi (bamboo flute) players, costumed infants, and priests conducting the memorial service lead the flag bearers in a procession through the park.

When the procession arrives at the "pagoda" of the stupa, children pour sweet tea over the Buddha's birth Buddha to bless his birth while monks solemnly chant sutras. In this way, they pray for the healthy growth of their children, who will be able to fly into the future.

When the cherry blossom season coincides with the ceremony, it is a lively and festive spring event that attracts many tourists from both Japan and overseas.

�@�����J������ ������i���N7��17���j

�@�v�`���̒h�M�k�ŁA����c��L�������̏�����ւ̂����{������]�̐߂́A�O���܂łɓ��R���Ă��\�����݂��������B�J�Ó����̂��\�����݂ɂ��܂��ẮA�s�E�r�ٓV���ɂČߌ�5�����t���Ă���܂��B

�y��{���z

�Î����^���J���������i��イ�Ƃ����j

�J���^���N7��17�� 19:00�`20:00

�J�Òn�^�s�E�r�ٓV���E�{�[�g�r

�@�� �J�V�E�����ȂǍr�V���ɂ́A�����͒��~���A�@�v�̂ݕٓV�����ɂĎ���s���ꍇ������܂��B

�����\���ݎ�t�^�s�E�r�ٓV�����@

���ċ��{���^1��1,000�~

��Á^���J������A���Á^�䓌���v�҈⑰��E���ό��A��

���Á^���ό��A��

�A�N�Z�X�^�v�`������k��20���A���w�i�i�q�E�n���S�E�������j����k��5�`10��

�����J������́A�䓌����̋����J��n��ɏ��݂��钴�@�h�̕������@�ō\�����ꂽ�c�̂ŁA�v�`���͑�6���ɉ������Ă���܂��B��6���̍\�����@�́A���݁E�����n��̐��@�E�����E�i�̎��E�����@�E�������E���y���E���O���E�������E�v�`���ŁA�e�����֔Ԃɂĉ��J������N�ԗ����߁A4���̉Ԃ܂�A7���̗�����ɏo�d���Ă��܂��B���J������̉������@�ɂ��ẮA�����}�b�v�����Q�Ƃ��������B�܂��A�����s�����A�������s���u���������߂���ʐM�v�ɂ��Љ����܂��B

Lantern floating is a traditional Japanese event in which lit lanterns are floated down rivers and into the sea to mourn the souls of the dead. In Japan, this event is usually held during the Obon season, but it has various characteristics depending on the location of the town and its customs. Obon is a time when the souls of ancestors return from the afterlife to spend time with their families. Lantern floating is a ceremony to send the ancestors' souls back to the other world at the end of the Obon period. It was believed that the souls of the ancestors would ride the lanterns down the river and across the sea back to the other world, and that the lights of the lanterns would illuminate the darkness and keep the ancestors' souls from getting lost until they returned to the other world. The "Lantern Floating Ceremony," organized by the Shitaya Buddhist Association, is held every year on July 17 at Shinobazunoike Benten Hall on the banks of [Shinobazunoike Pond in Ueno Park](https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/toubuk/ueno/sisetu.html), and at around 7 p.m., monks on boats float lit lanterns into the pond amid a somber atmosphere as monks chant sutras.

�ߋ��@Recent Report

�@���R�Z�E�́A���̓x�A���L�̗v�̂ŊJ�Â������@�@���w�@�������w���C��ɂ����āA�u���@���l�ɂ�����w���x�̈Ӌ`�v�Ƒ肵�ču���������܂��B���@���l�́u�̐��U�v���ӂ肩����A�t����V�Ɏ�����u�����w���x��q�̈Ӌ`���u���܂��B

�@�c���̍���苳�������������\�Ă̎t�m�A���[�������i���A��t������s�j�̓��P�[�i�ǂ�����ڂ��j�J���̕������@���l�́A����2�N�i1276�j7���A�w���x�i�w���a��{���@���l�╶�x1192�Łj���q���܂��B

�@���̖ړI�́A����m�艶�ɕ�u�m���v�̈Ӌ`���m�F���A������H�����̐��U��U��Ԃ�Ȃ���A���t�Ȃ�тɖ@�Z�i�Z��q�F���ɂł��j�����ɑ��Ď��g���H�蒅�����@��̋Ɉӂ��J�����A�����ĉ��t�ւ̕E����Ƃ��邱�Ƃɂ���܂����B�g���ɂ��������@���l�́A����26���A��q�̓����i�ɂ����j���g�҂Ƃ��āA�@�Z�̏[�i���傤����ڂ��j�E�`��[�i�����傤�ڂ��j�[�Ă̕���i�������傤�j�w�������x�i��1250�Łj�ƂƂ��ɖ{����͂��A���t�̕�O�ŕ�ǂ������Ƃ����܂��B

�@�{�N�́A���́w���x��q����750�N�ڂ̐ߖڂɂ�����܂��B���̂��т̒������w���C��́u�w���x��ǂށv�𑍍��e�[�}�ɊJ�Â��A�������ɂ����āw���x�S�т�q�ǂ���ƂƂ��ɁA���̔w�i���w�сA���@���l�̕v�z�ɂ��Č��C�������܂��B

�@�@��̓`�����p���ł����ɂ́A���������g�̈�w�̐M�S�̍��g�ƁA��b�I�m���̏C���E���r���K�v�ł��B�e���̐ϋɓI�Ȏ�u�����҂��������܂��B

�@�@�@�L

����F�ߘa7�N7��22���i�j�`24���i�j

���F7��22�E23���@��{�R�������i��t������s����322-1�j

�@�@�@7��24���@���@�@�@���@�i�����s��c��r��1-32-15�j

�u�t�i�h�̗��j�E�u��F

�@�@�@7��22���@���J�s���u�@�`��j�U ��R���w�v�^ ��ꟊC�u�w���x�S�єq�ǁv

�@�@�@7��23���@��ꟊC�u�w���x�S���q�ǁv�E�u���@���l�̌̋��v�i��ՎQ�q�j