| �g�b�v | �l���H�� | �l���H�t�ł� | RUN���a2025 | �����C������� | �S����߂��� | ����� |

���w���̍�������{�̗��j����D���ŁA���ɐ퍑����̂��Ƃ�m�邱�Ƃ��ƂĂ��������납�����ł��B

���ꂪ���̊Ԃɂ���̂��Ƃ���D���ɂȂ藷�s�Ȃǂ�����ƁA�K��������w���Ă��܂����B

�����ɂ�����P�O�O���邾���łȂ��A�����m��Ȃ��隬��K�˂邱�Ƃ����Ă��܂��B

���ɐΊ_�̔������A���ł��A�V��̑s�傳�Ȃǂɋ����������Ă��܂��B

�u���{100����v�́A���{��s������c�@�l�ƂȂ���40���N���}����L�O���ƂƂ��āA�����Ȋw�ȁE�������̌㉇�őI�肵����ł��B

| NO | �s���{�� | �閼 | ��� | ���l |

|---|---|---|---|---|

| 1 | �k�C�� | ���������`���V�Q�� | �˂�ނ͂�Ƃ����Ⴕ���� | ���̎j�� |

| 2 | �ܗŊs | ����傤���� | ���̓��ʎj�� | |

| 3 | ���O�� | �܂܂����傤 | ���̎j�� | |

| 4 | �X�� | �O�O�� | �Ђ낳�����傤 | ���̎j�ՁE�����V�� |

| 5 | ���� | �˂��傤 | ���̎j�� | |

| 6 | ��茧 | ������ | ���肩�����傤 | ���̎j�� |

| 7 | �{�錧 | ����� | �������傤 | ���̓��ʎj�ՁE���{�O��j�� |

| 8 | ���� | �������傤 | ���̎j�� | |

| 9 | �H�c�� | �v�ۓc�� | ���ڂ����傤 | �s�̕����� |

| 10 | �R�`�� | �R�`�� | ��܂������傤 | ���̎j�� |

| 11 | ������ | ��{���� | �ɂق�܂��傤 | ���̎j�� |

| 12 | ��� | �ᏼ�� | �킩�܂��傤 | ���̎j�� |

| 13 | ���͏���� | ���炩�킱�݂˂��傤 | �s�̎j�� | |

| 14 | ��錧 | ���ˏ� | �݂Ƃ��傤 | ���̓��ʎj�� |

| 15 | �Ȗ،� | �������� | �����������₩�� | ���̎j�� |

| 16 | �Q�n�� | ���֏� | �݂̂킶�傤 | ���̎j�� |

| 17 | ���R�� | ���Ȃ�܂��傤 | ���̎j�� | |

| 18 | ��ʌ� | ���`�� | �͂��������傤 | ���̎j�� |

| 19 | ��z�� | ���킲�����傤 | ���̎w��j�� | |

| 20 | ��t�� | ���q�� | �����炶�傤 | �s�̎w��j�� |

| 21 | �����s | �]�ˏ� | ���ǂ��傤 | ���̓��ʎj�� |

| 22 | �����q�� | �͂����������傤 | ���̎j�ՁE���{�ܑ�R�x�� | |

| 23 | �_�ސ쌧 | ���c���� | ������炶�傤 | ���̎j�� |

| 24 | �R���� | ���c���� | ���������₩�� | ���̎j�� |

| 25 | �b�{�� | �����ӂ��傤 | ���̎w��j�� | |

| 26 | ���쌧 | ����� | �܂��낶�傤 | ���̎j�� |

| 27 | ��c�� | ���������傤 | ���̎j�� | |

| 28 | ������ | �����낶�傤 | ���w��̏d�v������ | |

| 29 | ���{�� | �܂��Ƃ��傤 | ����E���̎j�ՁE�����V�� | |

| 30 | ������ | �����Ƃ����傤 | ���̎j�� | |

| 31 | �V���� | �V���c�� | �������傤 | ���̎j�� |

| 32 | �t���R�� | ��������܂��傤 | ���̎j�ՁE���{�ܑ�R�x�� | |

| 33 | �x�R�� | ������ | �����������傤 | ���̎w��j�� |

| 34 | �ΐ쌧 | ������ | �ȂȂ����傤 | ���̎j�ՁE���{�ܑ�R�x�� |

| 35 | ����� | ���Ȃ��킶�傤 | ���̎j�� | |

| 36 | ���䌧 | �ۉ��� | �܂邨�����傤 | ���̏d�v�������E�����V�� |

| 37 | ���J�� | �������傤���ɂ��傤 | ���̓��ʎj�ՁE���ʖ��� | |

| 38 | �� | �⑺�� | ����ނ炶�傤 | �O��R��E���̎w�蕶���� |

| 39 | �� | ���ӂ��傤 | �s�̎w��j�� | |

| 40 | �É��� | �R���� | ��܂Ȃ����傤 | ���̎j�� |

| 41 | �x�͏� | ���邪���傤 | �s�̕����� | |

| 42 | �|��� | �������킶�傤 | ���̏d�v������ | |

| 43 | ���m�� | ���R�� | ���ʂ�܂��傤 | ����E�����V�� |

| 44 | ���É��� | �Ȃ��₶�傤 | ���̓��ʎj�ՁE�O���� | |

| 45 | ����� | �����������傤 | �s�̎w��j�� | |

| 46 | ���� | �Ȃ����̂��傤 | ���̎j�� | |

| 47 | �O�d�� | �ɉ���� | ���������̂��傤 | ���̎j�� |

| 48 | ����� | �܂������傤 | ���̎w��j�� | |

| 49 | ���ꌧ | ���J�� | �����ɂ��傤 | ���̎j�ՁE���{�ܑ�R�x�� |

| 50 | �F���� | �Ђ��˂��傤 | ����E�����V�� | |

| 51 | ���y�� | ���Â����傣 | ���̓��ʎj�� | |

| 52 | �ω����� | ����̂��傤 | ���̎j�ՁE���{�ܑ�R�� | |

| 53 | ���s�{ | ����� | �ɂ��傤���傤 | ���E��Y�E���� |

| 54 | ���{ | ���� | �����������傤 | ���̓��ʎj�ՁE�O���� |

| 55 | �瑁�� | ���͂₶�傤 | ���̎j�� | |

| 56 | ���Ɍ� | �|�c�� | ���������傤 | ���̎j�� |

| 57 | �R�� | ������܂��傤 | ���̎j�� | |

| 58 | ���Ώ� | ���������傤 | ���̎j�� | |

| 59 | �P�H�� | �Ђ߂����傤 | ���E��Y�E����E�O�啽�R��E | |

| 60 | �ԕ�� | ���������傤 | ���̎j�ՁE���� | |

| 61 | �ޗnj� | ����� | �����Ƃ肶�傤 | ���̎j�ՁE�O��R�� |

| 62 | �a�̎R�� | �a�̎R�� | �킩��܂��傤 | ���̎j�� |

| 63 | ���挧 | ����� | �Ƃ��Ƃ肶�傤 | ���̎j�� |

| 64 | ������ | ���]�� | �܂����傤 | ���̎j�ՁE�����V�� |

| 65 | ���R�x�c�� | ��������Ƃ����傤 | ���̎j�ՁE���{�ܑ�R�x�� | |

| 66 | �Øa��� | ��̂��傤 | ���̎j�� | |

| 67 | ���R�� | �ÎR�� | ��܂��傤 | ���̎j�ՁE�O�啽�R�� |

| 68 | �������R�� | �т����イ�܂�܂��傤 | ���̎j�ՁE�����V��E�O��R�� | |

| 69 | �S�m�� | ���̂��傤 | ���̎j�� | |

| 70 | ���R�� | ������܂��傤 | ���̎j�ՁE���� | |

| 71 | ���R�� | �ӂ���܂��傤 | ���̎j�� | |

| 72 | �g�c�S�R�� | �悵���������܂��傤 | ���̎j�� | |

| 73 | �L���� | �Ђ낵�܂��傤 | ���̎j�� | |

| 74 | �R���� | �⍑�� | ���킭�ɂ��傤 | ���̏d�v������ |

| 75 | ���� | �͂����傤 | ���̎j�� | |

| 76 | ������ | ������ | �Ƃ����܂��傤 | ���̎j�ՁE���� |

| 77 | ���쌧 | ������ | �����܂��傤 | ���̎j�ՁE�O�吅�� |

| 78 | �ۋT�� | �܂邪�߂��傤 | ���̎j�ՁE�����V�� | |

| 79 | ���Q�� | ������ | ���܂肶�傤 | ���̎w��j�ՁE�O�吅�� |

| 80 | ���z�� | ��Â����傤 | ���̎j�� | |

| 81 | ���R�� | �܂�܂��傤 | ���̎j�ՁE�����V��E�O�啽�R�� | |

| 82 | ��F�� | ���������傤 | ���̎w��j�� | |

| 83 | �F�a���� | ���킶�܂��傤 | ���̎j�ՁE�����V�� | |

| 84 | ���m�� | ���m�� | ���������傤 | ���̎j�ՁE�����V�� |

| 85 | ������ | ������ | �ӂ��������傤 | ���̎j�� |

| 86 | ���� | �����̂��傤 | ���̓��ʎj�� | |

| 87 | ���ꌧ | ���쉮�� | �Ȃ��₶�傤 | ���̓��ʎj�� |

| 88 | �g�샖����� | �悵�̂��肢���� | ���̓��ʎj�� | |

| 89 | ����� | ����� | ���̎w��j�� | |

| 90 | ���茧 | ���ˏ� | �Ђ�ǂ��傤 | |

| 91 | ������ | ���܂炶�傤 | �s�̎w��j�� | |

| 92 | �F�{�� | �F�{�� | ���܂��Ƃ��傤 | ���̏d�v�������E�O���� |

| 93 | �l�g�� | �ЂƂ悵���傤 | ���̎j�� | |

| 94 | �啪�� | �啪�{���� | ���������ӂȂ����傤 | ���̎w��j�� |

| 95 | ���� | �������傤 | ���̎j�� | |

| 96 | �{�茧 | �K��� | ���т��傤 | �s�̎w��j�� |

| 97 | �������� | �������� | �������܂��傤 | ���̎w��j�� |

| 98 | ���ꌧ | ���A�m�� | �Ȃ������� | ���E��Y�E���̎j�� |

| 99 | ����� | �Ȃ����������傤 | ���E��Y�E���̎j�� | |

| 100 | �� | ����肶�傤 | ���E��Y�E���̎j�� |

����ł́A�o�邵�����k�C�����珇�ɏЉ�Ă����܂��B

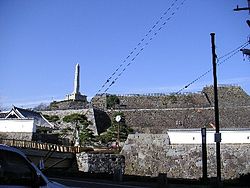

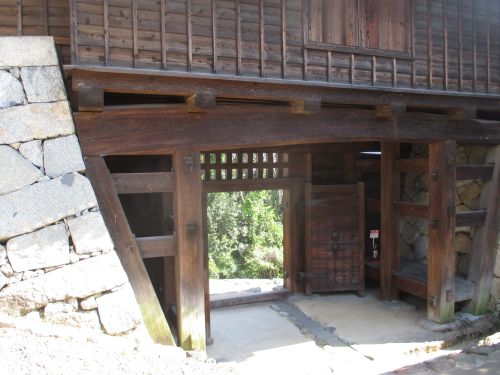

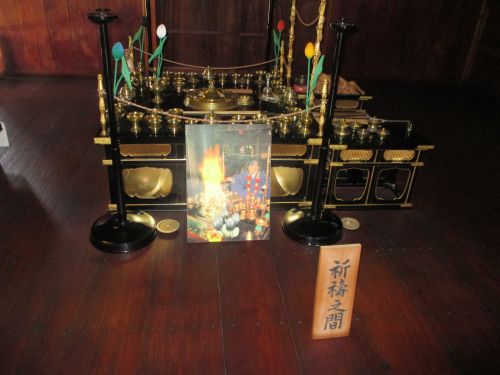

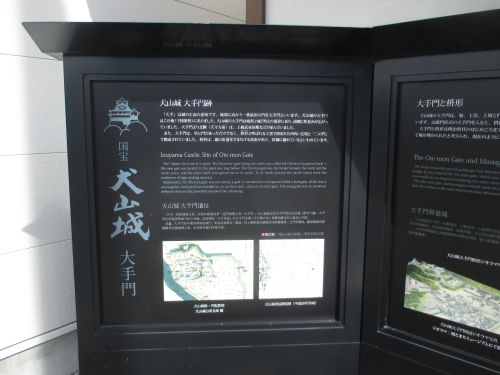

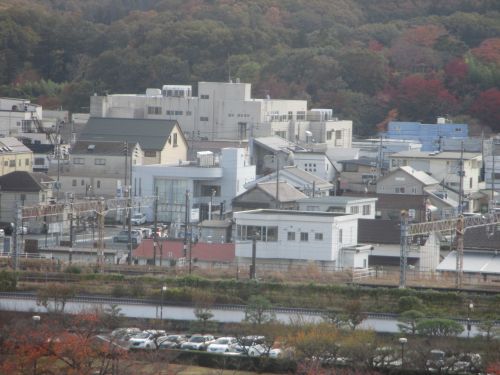

�ܗŊs�@�o��P��

�]�˖��{�����ٕ�s���̖h�����ł߂�͂��߂ɑn������ł��B

���`���������m���̓y�ۂ̕ς������ł��B

�����ېV�́u���ِ푈�v�Ō���ɂȂ�������ł��B

�ܗŊs�^���[�ɓo��ƕs�v�c�ȏ�̌i�ς��y���ނ��Ƃ��ł��܂��B

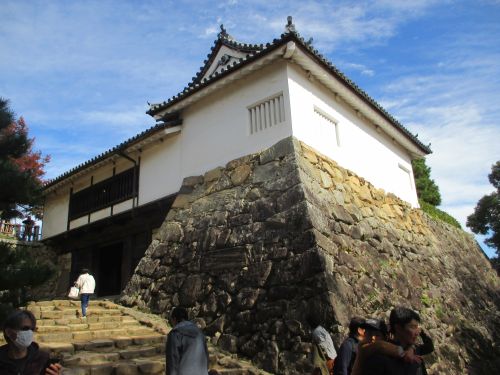

�O�O��@�o��P��

�Ìy�n�������߂Ă����Ìy���̋���Ƃ��đn������ł��B

���̏�̓V��t�͒C���E���O�d�ɉ��z�������̂ł��B

�֓��E���k�n���ŗB��̌����V��ł��B

����@�o��Q��

�ɒB���@���Q�N�������č������ł�

�V��t�͒z����܂���ł������A���X�Ƃ����{�ی�a������܂����B

�����͖����Ə��a�̑��P�łقƂ�ǂ��Ď����Ă��܂��܂����B

����Ƃ������A�t�R�Ƃ����������m���x������Ƃ���Ă��B

��Îᏼ��@�o��R��

�������̍������������������C���đn��ꂽ��ł��B

���̌�͉������A�ۉȎ��Ȃǂɂ���K�͂ȉ��C���s���܂����B

���k�n�����w�̖���ł��B

��C�푈�ł́A�V���{�R�Ƃ̐킢�ɂP�����ȏ���U�邵�����łȏ�ł��B

���͏����@�o��P��

���z��Ƃ̒O�H���d�ɂ���ĂP�O���̋���Ƃ��đn��ꂽ��ł��B

��C�푈�ŁA���H��˓����ƐV���{�R�̌���n�Ƃ��ėL���ȂƂ���ł��B

���k�n���̐Ί_���̖���̈�ł��B

�镜���u�[���̐�삯�ƂȂ������S�����V�炪����܂��B

�������ف@�o��P��

��Ƃ������A���O�̂Ƃ���ق��̂܂܂ł��B

���������̑c��̑����`�����n������ł��B

���Ă̕��m�̋��ق̓T�^�̕��`�ق̌`������Ă��܂��B

�������ɁA�L���ȑ����w�Z������܂��B

�]�ˏ�@�o��P��

��J�㐙���̉Ɛb��c����ɂ���Ēz���ꂽ��ł��B

�����āA����ƍN�ɂ茻�݂̖{�i�I�ߐ���s�̍]�ˏ�̉��z���ꂽ���̂ł��B

���̌�3��ɂ킽��A�V�������ɂ�蓿�쏫�R�̋���Ƃ��đs��ȏ�ɂȂ�܂����B

�V���3�đւ���ꂽ���A���݂͏Ď����čČ�����Ă��Ȃ��B

���c����@�o���3��

��X���ɂ��z�邳�ꂽ���A�k�𑁉_�����邵�Ă���{�i�I�ȏ�ɂȂ������̂ł��B

��k�����̋��_�ƂȂ�A�㐙���M�E���c�M���̐N�U���ނ�����U�s���̏�ł����B

�������A�L�b�G�g�̗��P�ɂ����͂��͂���J�邵���Ƃ���Ă��܂��B

���̎��ɁA�L���ȉ��������߂�ꂽ�Ȃ���c�����X���邱�Ƃ��u���c���]��v�Ƃ��������ł��B

���c���ف@�o��Q��

��������Ƃ������A���O�̂Ƃ���ق��̂܂܂ł��B

���c�M���̕����c�M�Ղɂ��z���ꂽ��ł��B

�L���ȕ��c�߂̈�߂́u�l�͐Ί_�A�l�͏�v�̐��_���\��Ă����ł��B

���̌�A�q���̕��c�������߂��Ɂu�V�{��v��z���܂����B�V�{��͂Ȃ��Ȃ����łȏ�ł��B

�b�{��@�o��P��

��쒷���ɂ���ĕ��c���ŖS��A�z�邳�ꂽ��ł��B

����j�g�̑��p�l�̖���g�ۂ������̏��ɂȂ��Ă��܂����B

���̍ہA��̊g���ƏC�z���s���܂����B

�V���̖�ʐςݐΊ_�͓����̍����Ί_�z���Z�p��`���Ă��܂��B

�����@�o��Q��

���c�M�����k�M�Z���x�z���邽�߂ɒz�邵����ł��B

�z�铖���͊C�Ï�ƌĂ�Ă��܂����B

�^�c�K���̌Z�̐M�V�����ƂȂ�A�����Ɖ��߂��܂����B

���ۖ�⑾�ۖ�O���Ȃǂ���������Ă��܂��B

��c��@�o��T��

�^�c���K����Ȑ�̕����̓��̋u��ɒz������ł��B

���̏�́A����ƍN�ɍU�߂��Ă����Ƃ����邱�Ƃ͂���܂��ł����B

��c��̌���Ԃ�Ɛ^�c���m�̋C�T��V���Ɏ����܂����B

�܂��A�փ����Ɍ���������G���R�������Ō}�������A�փ����̐킢�ɒx�ꂳ�������Ƃ͗L���ł��B

������@�o��R��

�R�{�������g������������Ƃ��ėL���ł��B

�����������A�O�̖�͍��d�v�������ƂȂ��Ă��܂��B

��s�����鉺�����Ⴂ�ʒu�ɂ��邽�߁u����v�Ƃ������Ă��܂��B

���蓡���́u�����Ȃ�Ï�̂قƂ�v�ŗL���ȏ�ł��B

���{��@�o��V��

���}�������z�����[�u�邪�O�i�Ƃ���Ă��܂��B

����ƍN�̉Ɛb�̐ΐ�a�������{��Ɖ��̂�����ł��B

�ΐ쎁�ɂ��ߑ��s�̕����Ə鉺���Â��肪�n�߂��܂����B

���̓V��͕P�H��ƂƂ��ɂQ����������Ă��Ȃ��d�V��Ƃ��Ĕ��ɋM�d�Ȃ��̂ł��B

������@�o��P��

���c�M���ɖłڂ��ꂽ�������̏�ł��B

�����L���[���{�ۋ�x��y�ۂ͐퍑����̏�̎p��f�i��������̂ł��B

���c�����̒�̐m�Ȑ��M�����̎��A�D�c�M���ɍU�߂��ė��邵�܂����B

�q�K�N�U�N�����隬�ɐA�����A�����A���v�X�̌i�ςƂ����܂������̖����Ƃ��ėL���ȏ�ł��B

������@�o��P��

����O�c�˂̂Q�㓖��̑O�c�����ɂ��z�邳�ꂽ��ł��B

�꒣��̓L���V�^���喼�Ƃ��ėL���ȍ��R�E�߂ɂ����̂ł��B

�ꍑ���߂��o���ꂽ�̂ŁA�������̂܂܌����͔j�p����܂����B

���݂́A���A�g�t�A��i�F�Ǝl�G�܁X�̌i�F���y���߂��ł��B

������@�o��P��

�\�o��씩�R���̋���Ƃ��ĕW���R�O�O���̗v�Q�ɒz�邳�ꂽ��ł��B

�u�����v�̖��͏邪�u���̔����v�ɂ܂������Ă��邩�炾�Ƃ����Ă���B

�{�ۓV��䂩�猩�n���R�X�͐�i�ł��B

���R�����炱�̏��D�����㐙���M�͂��̒��߂̂悳�Ɋ��Q�����������Ă���B

�����@�o��R��

�������Ꝅ�̋��_�ł������n���A�D�c�M���̉Ɨ����v�Ԑ������z�邵����ł��B

����ɓ��������O�c���Ƃ�����x�z�̋��_�Ƃ��ċߐ���s�ւƉ��C�������̂ł��B

�����̓꒣����L���V�^���喼�Ƃ��ėL���ȍ��R�E�߂ɂ����̂ł��B

�c�O�Ȃ���A�V��͍]�ˎ���ɗ����ɂ��Ď����܂����B

�ۉ���@�o��T��

�ēc���Ƃ̉��̏��L���z������ł��B

�V��͌�������ŌÂ̂��̂ł���Ƃ����Ă��܂��B

�V��̉�������┒J�ΐ��ŁA�V��ɐΊ����g�p�������ݗ�͂��̏邾���ł��B

�Ί_���g��ꂽ�̂́A�����������Ĕj�����邱�Ƃ�h�����߂̒m�b�Ƃ����Ă��܂��B

���J��@�o��Q��

�퍑�喼���q���̊قł��łȂ��鉺����4�̎R����w���Ă����ł��B

���J�쉈���̓V�R�̗v�Q�����_�Ƃ��Ă��܂��B

���J�ɂ�2�̏�˂ɂ͂܂��܂ꂽ��P�D�V�����܍ג����鉺�����S���ɐ�삯�Č`�����ꂽ�B

�D�c�M���ɂ��D���ƋA�������A���݂͕��Ɖ��~�⒬������������Ă��܂��B

�⑺��@�o��P��

�ߐ��R��̑�\�ŁA�W���V�P�V���̓��{�ꍂ���n�ɒz���ꂽ��ł��B

�ߐ���s�ɂ�������{�O��R��Ƃ����Ă��܂��B

�܂��A���������������邽�ߕʖ�������ƌĂ�Ă��܂��B

�퍑����A�����̏�Ƃ��Ă��L���ł��B

��@�o��V��

���q����ɓ�K�����ɂ��z�邳�ꂽ��ł��B

�֓����O���R�镔���̈�t�R��Ə鉺���������B

���̌�A�D�c�M�����U�ߗ��Ƃ���Ɖ����߂ċ���Ƃ��Đ��������B

��������ɉ䂪���ōŏ��̊ό��ړI�̓V�炪�Č����ꂽ���Ď����A���炽�ɏ��a�R�P�N�ɍČ����ꂽ

�x�{��@�o��T��

���쎁�̊ق��������Ƃ���ɓ���ƍN���z�邵����ł��B

�B�������ƍN��������z���ĉ߂�������ł�����B

�V��́A�]�ˎ���ɏo�ŏĎ����Ă���͍Č�����Ă��Ȃ��B

��̊ۓ����A�C���E�A�{�ۖx�̈ꕔ���������J����Ă��܂��B

�|���@�o��R��

�ŏ��̊|���͌Ï�ƌĂ�Ă��܂����B

�R����L���������āA�ߐ���s�ւƑ���z���܂����B

���������̊ی�a�͖����ɍČ����ꂽ�M�d�Ȍ��z���ł���܂��B

�����ɂȂ�A�V�炪�ؑ��ōČ�����܂����B

���R��@�o��U��

�D�c�M���̏f���M�N�ɂ���Ēz���ꂽ��ł��B

�Ò������������]�O�^�V�炪���������ł��B

�{�ۂ̔w��͖ؑ]��ɂ���Ď���Ă���A�u�㌘�Łv�̍\���ɂȂ��Ă��܂��B

����Ȃ̂ɕ����P�U�N�܂Ōl���L(������)�ł��������A���݂͍��c�@�l�̏��L�ɂȂ��Ă��܂��B

������@�o��T��

���X�́u�ߌÖ�v�ƌĂ�Ă���A���쎁�̎x�邾�����Ƃ���ł��B

����ƍN�������̊O�l�喼�ɓV�������𖽂��đn�点����ł��B

�L�b�G����������Ӑ}������A�L��ȓ꒣��ōő勉�̗v�ǂ̂Ă��𐬂��Ă��܂��B

�d�̓V��ɂ͋����͂��ڂ��Ă���u�������É��͏�ł��v��搂���܂łɂȂ�܂����B

�����@�o��R��

�y���̐��������n�z���A�ƍN�̑c�����N�ɂ����z���s��ꂽ��ł��B

����ƍN�͂����Ő��܂�A�����Ԃ̐킢��ɖ߂�A���������_�ɎO�͂ꂵ�܂����B

�ƍN���l����ɖ{�����ڂ��ƁA��ɐM���̖��ɂ��ؕ�������ꂽ���j�̐M�N����ƂȂ�����ł��B

�����ɓV��͎��ꂽ���A���a�ɂȂ�Č����ꂽ�B

����@�o��R��

�F�A��Ɗ�����̍����_�̒f�R��ɒz�邳�ꂽ��ł��B

�f�R����ǂƂȂ�V�R�̗v�Q�̒n�ɂȂ��Ă��܂��B

���c�����̖ҍU�ɑς�����������ł��B

���̐킢�̍ۂ̒������E�q��̈�b�ł��L���ȏ�ł��B

�ɉ����@�o��Q��

����莟���z������ł��B

�z��̖��蓡�����Ղ��ƍN�̖����đ���C�����āA�~�n���R�{�ɂ��ĖL�b�G���ɔ����悤�Ƃ�����ł��B

�d�̓V����v�悵�Ă������A�������ɖ\���J�œ|���̌�Č�����Ȃ������B

�{�ۂɂ͐Ί_�Z�p�̐����ɂ߂����{�L���̍��Ί_�����т������Ă��܂��B

�����@�o��P��

�z��̖���Ƃ���ꂽ���������ɂ���Ēz�邳�ꂽ��ł��B

���y��Ƃ悭�����꒣��⌚���\��������ł����B

�{�ۂɂ͎O�d�̓V����͂��ߑ����̘E�����Ă��ȗւɍ����ȐΊ_���z����Ă��܂����B

�����͐M���̊y�s�y�������키�Ȃǂ��ď���̏鉺�������Ĉɐ����l�̖{���n�Ƃ��ĉh�������܂����B

�F����@�o��P��

����l�V���̈�l��ɒ����̎q�̒��p���F���R����n�Ƃ��Ēz������ł��B

����ƍN�̎x�����ēV�������ɂ���Ēz�邳��܂����B

�����[�X�̏�ŁA�Γc�O���̋��邾�������a�R����Ï�Ȃǎ��ӂ̔p�邩��p�ނ�ނB���đn��܂����B

�O�d�O�K�A�ؗ�ȑ������{���ꂽ�V��͏�s����̑�P���Ɏw�肳��܂����B

���y��@�o��P��

�D�c�M�����V������̋��_�Ƃ��Ĕ��i�ΌΔȂ̕W���P�X�W���ɒz�邵����ł��B

�d���K�̍����ȓV���Ί_�̕����ȂLjȌ�̏�Â���Ɍv��m��Ȃ��e����^���܂����B

�{�\���̕ό�A�V��𒆐S�Ƃ����������͂��ׂďĎ����܂����B

���y�邾���Ȃ����u�V��v�ł͂Ȃ��A�u�V��v�ƕ\�L���܂��B

�ω�����@�o��P��

�Z�p���̋���Ƃ��Ēz�邳�ꂽ��ł��B

�D�c�M�����㗌����ہA�ߗׂ̏��ҍU���邷���܂����ɘZ�p�`���͂��̏���̂Ăē����o���������ł��B

���̌�A�p��ɂȂ����Ƃ���Ă��܂��B

��s���ɒz���ꂽ���Ί_�́A���{�̏�ŏ��߂Ė{�i�I�ɓ������ꂽ���̂ŁA���y��̐����Ȃ����̂Ƃ���Ă��܂��B

�����@�o��Q��

����ƍN�����s�ɂ�����V��{�݂Ƃ��Ēz������ł��B

�ƍN�́A���ۂɂ��̏�Ő��Α叫�R�q��̋V�����s���Ă��܂��B

�V��͍]�ˎ���ɗ����ŏĎ��������A��̊ی�a�͂��̂܂܌������Ă��܂��B

�����ɂȂ��āu�Ós���s�̕������v�Ƃ��Đ��E������Y�ɓo�^����܂����B

����@�o��R��

�L�b�G�g���V�����̋��_�Ƃ��Đ��^�̗��Ɍb�܂ꂽ�㒬��n�ɒz�邵����ł��B

�d���K�A�����h��̉����Ƌ������ȂǍ��Ȗ]�O�^�V��ł����B

���Ă̐w�ŖL�b����́A�V��ƂƂ��ɉ��サ�Ă��܂��܂����B

���̌�A�L�b����̓꒣��̏�ɐ��y�����V���ɐΊ_��ς݂Ȃ����ē�������z�邵�܂����B

�P�H��@�o��R��

�P�H��̑n�z�͓�k������̏����Ƃ��Ă���Ă��܂��B

�H�ďG�g���P�R�ɎO�d�̓V���z���ċߐ���s�Ƃ��ĕP�H��Ɖ��̂��܂����B

���̌�A�r�c�P�����d�Z�K�n����K�̑�V��ɂR��̏��V������V��Q�𒆐S�ɑ��s��z���܂����B

�ʖ��A�����Ƃ���ꕽ���ɂȂ��ē��{���\�����Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^����܂����B

�ԕ��@�o��P��

��쒷�����v�Q�̒n�ɂ������w�����ߐ���s�Ƃ��Ēz�邵�܂����B

�b�B���R�w�ƎR�����R�w��������A�܂�𑽗p�����꒣�肪�����̏�Ă��B

�V���͒z���ꂽ���A���{�̋������肸�V��͒z����Ȃ������B

�ԕ�Q�m�ŗL���Ȑ��Ƃ̋���ł����B�����߂��ɑ�ΐ_�Ђ�����܂��B

�a�̎R��@�o��P��

�H�ďG�����I�m��Ƙa�̐�ɋ��܂ꂽ�W���S�W���̏��R�ɋ��ق�z�����̂��n�܂�ł��B

���엊�邪��O�Ƃɂӂ��킵����ɂ��邽�߂ɑ�g�����s���܂����B

��̊ہA���̊ۂȂǂ̋ȗւ�뉀�����A���݂̎p���������܂����B

�O�d�O�K�̑�V��Ə��V��A����A��̖�Ȃǂ������E�Ō��ꂽ�A�����V��ł����A�V��͏Ď����Č�����܂����B

�����@�o��P��

�퍑����̌㔼�ɕW���Q�U�R���̋v���R�R���ɒz���ꂽ��ł��B

�H�ďG�g����R�ŕ��ƍU�߂ɂ��鏫�g��o�Ƃ������̏����������Ɏ��Q�������ƂŗL���ł��B

�r�c�Ƃ̋���ƂȂ�A�R��Ƙ[�̋ߐ���s�Ɠ꒣������܂����B

���a�̒����n�k�œV���Ȃǂ̐Ί_�����܂������A���ݕ����H�����s���Ă��܂��B

���]��@�o��R��

�x���g�t�������������낷�W���Q�W���̋T�c�R�ɒz�邵����ł��B

�O�όd�Z�K�̓V��͌����P�Q�V��̂ЂƂł��B

�ɂ߂Ď��H�I�ȓV��ŁA���蕔���̂�����Ƃ���ɐΗ��Ƃ��⋷�Ԃ��݂����Ȃǖh���ʂōH�v���ꂢ�܂�

���R�x�c��@�o��P��

���������܂��͊��q�����ɒz�邳�ꂽ��Ƃ����Ă��܂��B

�x�c��ɖʂ����W���P�X�V���̌��R�𗘗p�����R��ł��B

�퍑�喼�̓�q����X�̋���ł������A�ї����A�ɍU�߂��P�N���ɋy���ď�̖��J�邵��q���͖ŖS���܂����B

�x���g�t�����邵�����A�c���ɂȂ��ď��]�ɋ�����ڂ��p��ƂȂ�܂����B

�Øa���@�o��Q��

���q���{�̖��ɂ��z�邳�ꂽ��ł��B

���K�͂ȋȗւ�A�˂��T�^�I�Ȓ����R��ł����B

���̌�A�Øa��̒����݂������낷�W���Q�O�O���̏�R�R��������ĎO�d�V������ċߐ��R��ւƑ���z���܂����B

���݂͎R��̐Ί_�Ƃ��ċ��w�Ƃ����s��ȍ��Ί_���c��A�E�Q��鉺�Ɍ������Ă��܂��B

�������R��@�o��P��

�H�t�d�M�ɂ���Ēz�邳�ꂽ��ł��B

��̂���狍�R�͒����R�n�Ɛ��˓��Ƃ����Ԍ�ʂ̗v�Ղ������낷�ʒu�ɂ���A�ї����̏�ǂƂ��ċ@�\���Ă��܂����B

���x���A���J���Ȃǂ̉��C�ɂ��ߐ��O��R��Ƃ��āA�S�̕�ɂ܂�����A�V��͕W���S�R�O���̏����R�Ɍ����Ă��܂��B

��d��K�̓V��͌�������V��̒��ōŏ��ł��邪�A���{�ꍂ���Ƃ���Ɍ����Ă��܂��B

���R��@�o��P��

�������̋���ł��������A�F�쑽���Ƃ����D������ł��B

���̎q�̏G�Ƃ��L�b�����̗L�͑喼�ɂӂ��킵����ɂ��ׂ�����C���܂����B

���������g�p���d�Z�K�̕��G�ȍ\�������O���]�O�^�̓V��ŁA�O�ǂɂ͍��������������A���̂��F����u�G��v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�������ɂ͉�V���̑喼�뉀�̌�y��������܂��B

�⍑��@�o��P��

�g��L�Ƃ��⍑�ɓ]������A�R�z���̓����ł߂�v�Ղ̒n�ɒz�����̂����̏�ł��B

�ѐ�ɖʂ������R�R���̏�s�����ƎR�[�ɂ��鋏�ق���\������Ă��܂��B

���قƏ鉺�̓A�[�`�^�ܘA�̖؋��ŗL���ȁu�ёы��v�Ō���Ă��܂��B

�V��͎l�d�Z�K�ŁA�O�K�����l�K�A�܊K�����Z�K��傫������o�������قȌ`���́u��ؑ��v�Ō��Ă��Ă��܂����B

����@�o���1��

�ї��P�������{�C�ɓ˂��o���W���P�S�R���̎w���R�ɒz������ł��B

�w���R�R���ɋl�ہA�[�ɕ��L�����x�ŋ��ꂽ�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ��z�u����Ă��܂����B

�C�Ǝw���R��w��̎��Ƃ����ї����̌���ł��B

���݂͓V���A�Ί_�A�x�݂̂ƂȂ茚���͎c���Ă��܂���B

������@�o��P��

�I�{��Ɛ����A�g���͐�̕W���U�Q���̟͎R�ɒz�邵����ł��B

�R���̖{�ہA����̊ہA����̊ہA���O�̊ۂƘ[�̖{�ی�a����̓꒣��ł��B

�͎R�ɒz���ꂽ�I�{�ꎁ�̈��g�x�z�̋��_��s�ł��B

����̐Ί_�́u���g�̐v�ƌĂ��ΐF�Њ�ɂ���Ēz����Ă��܂��B

���R���@�o��R��

�����P�Ö����ɗ\��^�����A�W���P�R�Q���̏��R�R���ɖ{�ۂ����������R��ł��B

�{�ۂ̓V��ȗւ��\�����錚���̑����͉Ђɂ��Ď����܂����B

�V�����x�Ď��������A�P�W�T�Q�N�ɍČ����ꂻ�ꂪ���݂Ɏc���Ă��܂��B

�ꌩ���Ė�̑��݂��킩��Ȃ��u�B��v��˂��݂����Ă��Ȃ��u�˖���v������܂��B

���m��@�o��S��

�卂��R�ɓ�k������ɒz���ꂽ���R��ł��B

�R����L���|����������A�l�d�Z�K�̓V������ċߐ���s�Ƃ��đ���C���s���܂����B

��������V��͂P�V�Q�V�N�̑�ŏĎ���A�P�V�S�V�N�ɖ]�O�^�V��Ƃ��čČ����ꂽ���̂ł��B

�V��ɐڑ����Ă���{�ی�a�͑S���ł������Ȃ����������a�ő�ϋM�d�ł��B

����u�˂ɍ��c�F���E�����̐e�q�ɂ���Čc������ɒz���ꂽ���R��ł��B

���c���̗̍��o�c�̋��_�ƂȂ������s�ŁA�����܂ō��c���̋���ƂȂ��Ƃ���ł��B�B

���T�O��������x�Ŗ{�ہA��̊ہA����̊ۂȂǂ��͂݁A�������͑��Ί_���ŁA��V��A���V�炪�A�Ȃ�V��䂪�z����܂����B

����͑����̘E�A�ȗւ��v���v���Ɍ��Ă��Ă������A���݂͓�̊ۑ����E�A�`�����E�Ȃǂ����킸�������c���Ă��܂���B

���쉮��@�o��P��

�嗤�o���̂��߂ɒ��N�����ɋ߂������Y�����k�[�ɖL�b�G�g���z���������R��ł��B

��̂��߂̏�Ƃ͂����Ȃ���A���͂P�V���u�ɋy�ы��������g�p�����d�̓V������Ă��܂����B

�{�ۂ���O�̊ۂ܂ő����̍��Ί_�ō\�z����ȗւ������z����Ă���A�Ƃ炩����̑s�傳�Ɉ��|����܂��B

���݂͊e�ȗւ�݁X�Ə���Ί_�݂̂��c����Ă��邪�A�V��䂩��̒��]�͂R�U�O�x�̑�p�m���}�Ō��E��̐�i���L�����Ă��܂��B

�����@�o��P��

�퍑�喼�̗��������̋���ł�������������A�瓇�����g�����Ēz����������ł��B

��50m�ȏ������x�͐Ί_�ł͂Ȃ��y�ۂŒz����Ă��܂��B����������Ȃ��悤�ɓy�ۂɂ̓}�c��N�X�m�L���A�����Ă��܂��B

�{�ې���ł����̖͂�͓V�ۊ��̌��������ŁA���X����\���̖�ł���܂��B

�ڒz�������ꂽ����ԂⓌ�x�������Ăقڊ��S�Ȍ`�Ŏc�鐅�x�����̏�݂̂ǂ���ł��B

������@�o��P��

���q�d���ɂ���ċ�B�O�l�喼�ւ̉������Ƃ��Ēz���ꂽ����V��̕���ł��B

��͓삩��k�֖{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ����ԘA�s���̓꒣��ł����B

�d�܊K�̔j���������Ȃ��V��𒆐S�ɂR��̎O�d�E�������A���E�͂R�R�������܂����B

���a�ɂȂ�A���O�d�E���Č������̂���ɓV��A�F�O�d�E�A�N�ЎO�d�E���Č�����A�{�ۂ̌i�ς��f���炵����ł��B

�K����@�o��P��

�K��s�̖k���s�X�̋u�˂ɋȗւ�������ׂ��Q�s���̕��R��ł��B

�փP�������ɓ���ƍN����̒n�����g���ꂽ�ɓ��S��������C���s���A�ߐ���s�Ƃ��đ̍ق𐮂�����ł��B

��͕W���Q�O���̃V���X��n�ɂ���A�������ɗ�����J���x�Ƃ��āA�{�ہA���̊ہA�����̊ۂȂǑ����̋ȗւɕ�����Ă��܂����B

�Č����ꂽ����⏼���̊ۂɎc��ۂނ����Ί_�Ȃǂ��A�K�쐙�̖ؗ����Ƃ����܂��ēƓ��ȕ�����������o���Ă��܂��B

��������@�o��P��

���ÉƋv���W��107���̏�R���[�ɒz��������ł��B

��R��w��ɂ����A�����ȗ��ّ̊���P������\���œ���77���̋���ł����B

�{�ۂƓ�̊ۂ��A�s���ɕ��Ԃ����̃V���u���ȓ꒣��ŁA��O��ȊO�ɓV����E���Ȃ���������ł��B

�{�ۂ�����Ί_��A��̊ۂƂ̊Ԃ̐Ί_�Ȃǂ́A�؍��ڂŐς܂ꂽ�������Ί_�ł��B

����@�o��P��

�W���R�Q�T���̓V�_�R�ɒz���ꂽ�R��ł��B

����G�����������A���Ί_�𑽗p�����ߐ���s�Ƃ��đ�g�����s���܂����B

�{�ۂɂ͓V�����̌�O�K�E���A���̊ۂɂ͌�a���n���܂����B

���̒n�ʼn߂��������Ƃ̂��������Y�́u�r��̌��v�́A���̉��隬���C���[�W�ɂȂ��Ă���Ƃ����Ă��܂��B

���A�m��@�o��P��

����{���k���̋u�ˏ�ɂP�R���I����P�S���I�ɂ����đn��ꂽ�R��ł��B

�{�ہA����A�u�c�^��s�ȂǂP�O�̋ȗւ��\���Ă����k�R���̋���ł����B

�P�U�O�X�N�ɎF���R�ɍU�߂�ꉊ�サ�p��ƂȂ�܂����B

�隬�ɂ͂P�D�T�����ɂ��y�ԑs��ȐΊ_�������̂܂c���Ă���A�����ɂȂ��Đ��E������Y�ɓo�^����܂����B

��@�o��R��

���������̉h��`����ؗ�ȉ���ł��B

��͓�����S�O�O���A��k�R�O�O���̋K�͂��ւ���s�ƊO�s�ō\������Ă��܂��B

���a�͊O�ρE�����Ƃ����ȑ������{���ꂨ��A���������̑S������f�i������ؗ킳������܂��B

�����ɂȂ��Đ��E������Y�ɓo�^����܂����B

�R���Q�P��(��)����R���Q�R��(��)�ɂ����āu�t�P�W�����Ձv�𗘗p���ċv���Ԃ�ɕS�����K��܂����B

���Ώ�A�P�H��A�L����A���R��A�F����̌�ɓo�邵�܂����B

�R���Q�P��(��)

�n���ɏ���Ė�T���Ԃ����Ė��Ώ�ɓ������܂����B

���Ώ�@�o��P��

����ƍN�̑\���Ŗ��A�O�A���ÁA�����̎l�S10����̂������}�����^�����R�ƂƕP�H�˖{���Ƃ̋����x���������Ēz�������R��ł��B

�A�s���̓꒣��̒��S�ɂ���{�ۂɋ���ȓV��䂪�z���ꂽ���V��͌��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ�������������ł��B

�V���́A�F�{��Ɠ������炢�̋���Ȃ��̂ł��B

| ���E | �F�E |

|

|

| ���E(��)�ƒF�E(�E) | �V��� |

|

|

���Ώ邩���P���Ԃ����ĕP�H��ɓ������܂����B

�P�H��@�o��S��

�O�A�x�̍Ō�̓��Ȃ̂��V��t�̌��w�ɂ͂P���Ԉȏ�̑҂����ԂȂ̂œV��t��

���߂đ��̂Ƃ�����������ƌ��w���܂����B

���ʂɍ��N�̂R������P�P���܂œ��x�̘a�D�ɂ���D�̌����ł���̂ŁA����Ă݂܂����B

�P�U�l���̐l������������A���ƍŌ�̈�l�Ń��b�L�[�ł����B

| ���낢��Ȋp�x����̓V��t | |

|

|

|

|

|

|

| ���c�����q�̎���̐Ί_ |

|

| ���x�a�D | �D�ォ��̓V��t |

|

|

�R���Q�Q��(��)

����͑q�~�ɔ��܂�A�q�~�����R���Ԃ����čL����ɓ������܂����B

�L����@�o��P��

���c��͌��̎O�p�B�ɏ鉺�����܂߂Ėї��P�����z�����T�^�I�ȕ���ł��B

���̌㕟�����������ꂵ�O�x��O�s�̐��������čL��������������܂����B

�]�O�^�̌d�܊K�̑�V��ɏ��V����Q��A�˂��A�����V����͂��߁A�������̘E����������ł��܂����B

�����ɂ���Ă��̂قƂ�ǂ��|�܂������A���̌�V��t�������Č�����܂����B

| ��勴�\��� | ��̊� |

|

|

| �V��t | |

|

|

�L���邩���Q���Ԃ����ĕ��R��ɓ������܂����B

���R��@�o��P��

���쏟�����C���n�̗v�Ւn�ł��鈰�c��̃f���^�n�тɒz�������R��ł��B

�����邩��ڒz���ꂽ�Ƃ����u�����E�v���������Ă��܂��B�S�،��͏d�v�������ł��B

�V��͌d�Z�K�n����K�̑w���^�ŁA�k�ʂ̊O�ǂ��h��̂��ߓS�ŕ����Ă����B��̂��̂ł��B

���a�̋�P�ŏĎ����Ă��܂��܂������A���̌�Č�����܂����B

| �Ί_ | �S�،�� |

|

|

| �����E | �V��t |

|

|

�R���Q�R��(��)

����͐ԕ�ɔ��܂�A�ԕ䂩���S���Ԃ����ĕF����ɓ������܂����B

�F����@�o��P��

��ɒ��p�ɂ��A��R�̒n�ɒz���ꂽ���R��ł��B�V��͍���ł��B

�܂��A�����P�Q�V��̈�ł��B��d�̖x�Ɉ͂܂ꂽ��s�͐̂̎p���Ƃǂ߂Ă��鏊�������ɂ݂��܂��B

�\�傩��⓹��o�����Ƃ���ɘL�����𒆉��ɓV���̂悤�ɍ��E�Ώ̂̓V���E�͑��̏�ɂ͌����Ȃ����̂ł��B

���̑��ɂ����̊ێO�d�E�⑾�ۖ�E�Ȃǂ̏d�v����������������܂��B

| �V���E | ���̊� |

|

|

| ���ۖ�E | �V��t |

|

|

���s�Ï�}���\���ɎQ�����܂������A�����̖ڂ̑O�Ɋۉ��邪����܂����B

�\�����܂Ŏ��Ԃ��������̂œo�邵�܂����B

�ۉ���@�o��U��

�����V��̂P�Q��̈�ł��B�����V��̒��ōł��Â����z�ł���Ƃ����Ă��܂��B

�]�O�^�V��œ�d�O�K�ł��B�K�i�͔��ɌX�������ϓo��ɂ����ł��B

| �V�� | �V��̓o��� |

|

|

��������������}���\���ɎQ�����邽�ߑO���ɗ����̂ŁA�v���Ԃ�ɕS����ɓo�邵�܂����B

�P�N�Ԃ�̕S����̓o��ł��B

���֏�@�o��P��

�R��ɑ����̋ȗւ��W�J��������ȕ��R��ł��B

��n�͓����T�O�O���A��k�P�P�O�O��������܂����A�����͌��݁A�������ꂽ�傪�����݂̂ł��B

����l�V���ŗL���Ȉ�ɒ�������傾������ł��B

| �{�ې� | ��̊ې� |

|

|

| �y�� | �������ꂽ�� |

|

|

�˂���s�b�N�H�c�̎Q����A�����邪�߂��ɂ���̂ŗ������܂����B

������@�o��P��

���k�ł͒������ԛ���̍��Ί_�����т������R��ł��B

�암�����k���ƒ��Ð�̍����n�_�̋u��ɒz���グ������ł��B

���݂͌����͂Ȃ��A�Ί_�݂̂��c���Ă��܂��B

��Îᏼ��Ɣ��͏����ƂƂ��ɓ��k�̐Ί_�Â���̎O�喼��̈�ł��B

| �{�ۂ̐Ί_ | ��̊ۂ̐Ί_ |

|

|

| ��x�ƘL���� | |

|

��c�Ð��}���\���ɎQ�����邽�ߏ�c�s�ɗ����̂ŏ�c��Ə�����ɓo�邵�܂����B

��c��@�o��U��

���̗L���Ȑ^�c���̋���Ő^�c�K���̕����K���z�邵����ł��B

���̏�œ���̑�Q�̍U�����Q�x�ɂ킽���đނ������ƂŗL���ł��B

���ɊփP���Ɍ���������G����ނ��āA���ʓI�ɏG�����փP���̐킢�ɒx��ĎQ��ł��Ȃ��������ƂŗL���ł��B

| ���Ռ��E�� | �^�c�� |

|

|

| �^�c�_�� | �^�c��� |

|

|

| �{�ې� | ���E |

|

|

������@�o��S��

�M�Z��쏬�}�����̗�������ޑ��������z������W��c�M�����g������������ł��B

���݂̎p�͐�ΏG�v�ɂ����������o���オ�������̂ł��B

�O�̖�Ɍf����ꂽ�z�́u���É��v�̕����L����������܂���B

���蓡���̍쎌�ŗL���ȁu�����Ȃ�Ï�̂قƂ�v�̃��f���̏�ł��B

| ���� | �O�̖� |

|

|

| ��̊ې� | ���Ð_�� |

|

|

| �V���� | �V���̐Ί_ |

|

|

��g�t�}���\���ɎQ�����邽�ߎR���ɗ����̂ŕ��c���قƍb�{��ɓo�邵�܂����B

���c���ف@�o��R��

���݂͕��c�_�ЂɂȂ��Ă��܂��B�M���̕��M�Ղɂ���Ēz���ꂽ����ł��B

���̌�A�M���E������3��ɂ킽���60�N�ԑ�������Ƃ������قł��B

�u���c�߁v�ʼn̂��Ă����U�P����͂������̂������̂ł��B

�u���c�߁v�ŗL���Ȑ߂́A�l�͐Ί_�l�͏�ł��B

| �_�k | �Q�� |

|

|

| �q�a | �P�̈�� |

|

|

�b�{��@�o��Q��

���c���ŖS��ɁA��쒷���ɂ���Ēz���ꂽ���R��ł��B

�����̍��Ί_�́A�����{�ł͍ő勉�̂��̂ŁA��ʐς݂Œz����Ă��܂��B

�փP���̐킢��͓�����ɂ��x�z����Ă��܂����B

| �V�T�� | ���̖�� |

|

|

| �������ꂽ�E�� | �{�ې� |

|

|

| �V���� | �������ꂽ��טE |

|

|

�ĎR�R�[���[�h���[�X�ɎQ�����邽�ߐV������z�s�ɗ����̂ŏt���R��ɓo�邵�܂����B

�t���R��@�o��P��

�㐙���M������Ƃ����퍑�̋���R��ł��B

�z���㒷���e�Ƃ��̎q�̒����i��(�㐙���M)���{�i�I�ɐ����������Đ퍑����L����

��U�s���̏�ƂȂ������̂ł��B

�Ί_�͗p����ꂸ�A�y�ۂ��x�Œz����t���R�S�̂ɑ����̋ȗւ≮�~��z�u��������ȎR��ł��B

| �t���R�隬���̂������ | |

|

|

| �ĕ��x�Ɠy�� | |

|

|

| �㐙���M�� | |

|

|

| �O�m�ې� | ��m�ې� |

|

|

| �V��t�� | |

|

|

| �{�ې� | |

|

|

| �����哰�� | ���]���~�Ր� |

|

|

| ��і�� | ��x |

|

|

�������I���[�u�}���\���ɎQ�����邽�ߎl���ɗ����̂ō�����ƊۋT��ɓo�邵�܂����B

������@�o��P��

�z��̖��l�̓������Ղ��Ӑg�̓꒣��p�Œz������ł��B�B

���{�O�吅��̈�ŁA�v�V�I�ȋZ�p�����Č�ɏ�̎�{�Ƃ��ꂽ����ł��B

���̋Z�p�̈���w���^�V��ƕ��̍L�������ł��B

��̒��S���̖x�ƐΊ_�͂قڊ��S�ɓ����̎p���₵�Ă��܂��B

| �k���E�Ɩ{�� | |

|

|

| ������ | |

|

|

| �����E | ����E |

|

|

| ����E | ����E |

|

|

| �R���E | �R���E�ƓV�� |

|

|

| ���` | �S��� |

|

|

| �������Ց� | |

|

|

| �V�� | �V�炩��̒��� |

|

|

| ���˓��C����̊C���̗����� | |

|

�ۋT��@�o��R��

�ۋT����̕W���U�U���̋T�R�ɐ���e���E�ꐳ���z������ł��B

���d�ڂ̉������A��d�ڂ̓��j���A�O�d�ڂ̊i�q�����V��Ƃ��Ă̊i�������߂Ă��܂��B

�C���ɂ�Œz���ꂽ���i�̂���O�d�̓V�炪�������Ă��܂��B

�T�R���O�i�̍��Ί_������]��̗v�ǂł��B

�������{��̐Ί_�Łu�̏�v�Ƃ��đS���I�ɂ��L���ł��B

���傩�猩�グ��V��͈Ќ��ɖ������̓V��͍����F�����邱�ƂȂ����R�ƒ��a���Ă��܂��B

| ���傩��̓V�� | �Ί_�ƓV�� |

|

|

| ����̖� | ����̖� |

|

|

| ���Ԃ�� | |

|

|

| �ł����݃n�M�Ɛ荞�݃n�M�̐Ί_ | |

|

|

|

|

|

|

| �ۋT��ł͒�������ʐς݂̐Ί_ | |

|

|

| �V�� | �V�炩��̒��� |

|

|

| �Ί_�ƓV�� | |

|

|

�������I���[�u�}���\���̋A��ɍ�����ɓo�邵�܂����B

������@�o��R��

����e�����]��ꍑ��^�����A���˓��C�ɖʂ����n�ɒz������ŋʑ���Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�C���������ꂽ���̍L�����x���{�ۂ��̊ہA�O�̊ۂ�����{�i�I�ȊC��ł��B

���x�ɓ��̂悤�ɕ����Ԗ{�ۂ̓V��́A�O�d�l�K�n����K�̓�ؑ��ƌĂ��`���ł����B

��Ղɂ́A�����E�⍯�E�Ȃǂ��c���Ă��܂��B

�^����j���ł���ƌ�������{�O�吅��̈�ł��B

| ���E | ��m�ې� |

|

|

| �⋴ | ���x |

|

|

| �V��� | |

|

|

| ����� | ���E |

|

|

| ���E | �����E�E������E�n�E |

|

|

| ���˓��C�Ƃ̐��� | |

|

���������ނ�}���\���o��̓r���Ɋ�蓹�����ċ��R��Ƒ����s�ُ�ɓo�邵�܂����B

���R��@�o��P��

�[�̋��R��ՃK�C�_���X�{�݂����w���܂����B���R��̒m����̂ɑ�ώQ�l�ɂȂ�܂����B�����ł��B

�W���Q�R�T���̋��R�R���ɒz�邳�ꂽ�R��ł��B�V�c�`�厁�̌���̊⏼�Ə����z�邵�܂����B

�퍑����ɕ��c���A�㐙���A��k�����ȂǂɍU�߂��܂������A���̂��тɌ��ނ��Đ蔲���܂����B

��͎���A����A�k��Ȃǂ���Ȃ蓌����k�������ɋy�ԋ���ȎR��ł��B

�����ɂ́A�V�c�`�傪�Ղ��Ă���V�c�_�Ђ�����܂��B

�Ί_����Ε~���̒ʘH�܂ŁA��̂قڂ��ׂĂ��Ί_�Â���ł���֓��ł���L�ȏ�ł��B

���@���������ɐΕ~���̒ʘH�A���̒r�A���Ռ��Ȃǂ���������܂����B

���ԏ�܂ł̋A�蓹�ŋ��R��̃{�����e�B�A�̕��Ƙb������@�����܂����B

�����Ȃǂ͂Ȃ����Ȃ��R��ł����A�T���̘A�x���͒��ԏꂪ�I�n���t�̏�Ԃ����������ł��B

�ǂ̉ӏ����ǂ������ł����A�����ꂽ�̂Ŗ��킸���Ռ��Ɠ����܂����B�܂��A���{�̏�̒���

��ԍD���ȏ�͕����ꂽ�̂ŁA��������킸���O���쉮��Ɠ����܂����B

| ���R��ՃK�C�_���X�{�� | |

|

|

| ���x�� | ������Ռ� |

|

|

| ������ | ���Ռ� |

|

|

| ���m�r | �y�ېΊ_ |

|

|

| �V�c�_�Ђ̂������ | |

|

�������ف@�o��P��

�����̒n�����m�̓T�^�I�ȋ��ق̐Ղł��B���������̑c��̑����`�����z�邵������ł��B

���O�̒ʂ��Ƃ������A�ِՂƂ����������킩��₷���ł��B���݂́A�f�����̋����ɂȂ��Ă��܂��B

���x�Ɠy�ۂɈ͂܂ꂽ���`�قِ̊Ղ��B��̏�Ղ��������\�ł��B

| ���������� | |

|

|

| �f�����O�� | �f�������� |

|

|

| �y�ۂƖx | |

|

|

|

|

�`�n�l�n�q�h�}���\���o��̂��߂ɐX�ɗ����̂ŁA�������������čO�O��ɓo�邵�܂����B

�O�O��@�o��Q��

�]�ˎ���ȑO����̓V�炪�������Ă���̂͑S���łP�Q��Ō����P�Q�V��Ƃ����Ă��܂��B�O�O������̈�ł��B

���ƌ���12�V��œo�邵�Ă��Ȃ��̂́A�F�a���邾���ł��B���N�̍����V�e�B�}���\���̏o��̂��łɓo�邵�悤�Ǝv���Ă��܂��B

���k�n���ł͗B�ꌻ�����Ă���V�炪�A���ݐΊ_�̏C���̂��ߓV��䂩��ړ����Ă���̂ł��Ђ�����������Ǝv���o�邵�܂����B

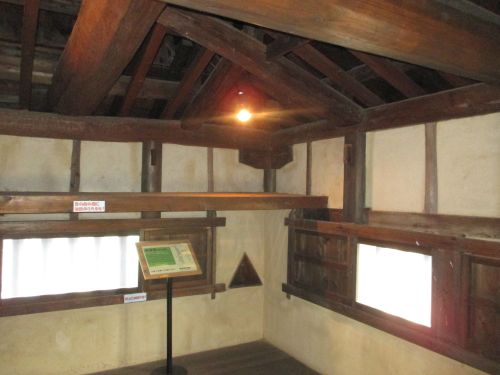

�V��͓Ɨ����̑w���^�ŁA�O�d�O�K�ł��B�x�̊O�����猩���\�͔j���⋷�Ԃ�����܂����A���͔j���⋷�Ԃ��S���Ȃ����������̂ł��B

���̖����ŁA���͍��̎����ɂ܂��o�邵�����Ǝv���܂��B

| �ǎ�� | |

|

|

| ���\�E | �C���E |

|

|

| �V�炪�������V��� | |

|

|

| �ړ����ꂽ�V��̕\ | �ړ����ꂽ�V��̗� |

|

|

| �C�����̐Ί_ | |

|

�Ђ낵�܃N���X�J���g���[�ɏo�ꂷ�邽�߂ɉ��R����ʂ�̂œr���ŁA�ÎR��ɓo�邵�܂����B

�ÎR��@�o��P��

�X����(�X���ۂ̒�)���P�R�N�̍Ό���v���Ēz�������R��ł��B�����T�O���̒ߎR�ɑ��Ί_�łЂȒd�̂悤�ɂR�i�܂��͂S�i��

�d�˂��ȗւ�z���A�u���O�i�v�ƌĂ�Ă��܂��B���̂悤�ɍI���ɐςݏグ���Ί_�̐��ƍ\���͑��ɗ�̂Ȃ����̂ł��B

�R���ɖ{�ۂ������A�d�̑w���^�V�炪���肻����͂ނ悤�ɘE�Ɩ��z�����֊s���̏�ł��B�����͖����ɂ��ׂĎ���܂������A

�z��S�O�O�N���L�O���ĕ����P�V�N�ɔ����E���Č�����܂����B���݂́A�����{����̍��̖����Ƃ��đ����̐l���Ԍ��ɖK��܂��B

�����̖��͂͏�ՂɎc��݁X�Ə��鍂�Ί_�ƁA�����̘E��ƓV���ł��B

| �O�m�ېΊ_ | �O�m�� |

|

|

| ��m�ۂ���̔����E | |

|

|

| �{�ۂւ̊K�i | |

|

|

| �����E | �����E�̖�� |

|

|

| �V��t�� | �V��� |

|

|

| �V���ɂ���n�[�g�^�̐ΐ� | ���V��� |

|

|

| �}���z�̐Ί_ | �Z�ؐς݂̐Ί_ |

|

�@�@�@

|

��֍��ۃn�[�t�}���\�����o��̂��߂Ɋ��ɗ����̂ŁA�������������Đ�����ɓo�邵�܂����B

������@�o��Q��

�k���ƒ��Ð�̍����n�_�̋u�˒n�𗘗p���Ċ��암���Q�O���̋���Ƃ��Ēz�邳��܂����B���k�n���ɂ͒��������Ί_�����

��ŁA���ׂĐ����Y�̉ԛ����p���Ă��邱�Ƃ������̈�ł��B�{�ۂƓ�m�ہA�O�m�ۂ�����A�s���̑�\�I�ȏ�ł��B

�Ί_�̌������́A��Îᏼ��A���͏����ƂƂ��ɓ��k�̐Ί_����̎O�喼��ł��B�܂��A�Ί_�̐ςݕ��̖�ʐς݁A�ō��ځA�؍��ڂ�

�O��ނ����邱�Ƃ��o���܂��B���̑��ɐΊ_�̋��x�����߂�Z�ؐς݂����邱�Ƃ��o���܂��B

| �]�ˎ��㏉���̐Ί_ | �]�ˎ��㒆���̐Ί_ |

|

|

| �Z�ؐς݂̐Ί_ | �z�铖���̐Ί_ |

|

�@�@�@

|

| ���ȗւ̐Ί_ | ��d�E�Ղ̐Ί_ |

|

|

| �{�ې� | |

|

|

| �{�ۂƓ�m�ۂ̐Ί_ | �n�_�� |

|

|

| ��m�ې� | �O�m�ې� |

|

|

| �߃��r | �T���r |

|

�@�@�@

|

�R�`�܂邲�ƃ}���\�����o��̂��߂ɎR�`�s�ɗ����̂ŁA�R�`��ɓo�邵�܂����B

�R�`��@�o��P��

�H�B�T��Ƃ��ĎR�`�ɒz�邵���̂��A�ŏ�Ƃ̏���ƂȂ�z�g�����ł����B���݂̏�s�̌��^��z�����̂��ŏ�`���ƌ����Ă��܂��B

�{�ہA��m�ہA�O�m�ۂ̂R�d�̖x�Ɠy�ۂ̗֊s���̕���ł��B�x�͐Ί_�����y�ۂ̊����������A�Ί_����͂��܂蓾�ӂł͂Ȃ������悤�ł��B

���݂́A�{�ۂƓ�m�ۂ���������Ƃ��Đ�������Ă��܂��B�R�`��͕ʖ�����ƌĂ�Ă��܂��B����͒��J������ŏ�s�����ʼnB�ꂽ���Ƃ�

�R�����Ă���悤�ł��B�܂�������Ƃ������Ă��܂��B�B

| ��� | ���E�� |

|

|

| ���� | ��m�ۓy�ۂƖx |

|

�@�@�@

|

| �k�� | �R�`�隬�� |

|

|

| �{�ۂ̋�x | |

|

|

| �{�ۈꕶ����Ί_�E��苴�E����� | �����̓��� |

|

|

| �F�E�� | �ŏ�`���R�n�� |

|

|

| ��m�ۓ����� | ���喑�` |

|

�@�@�@

|

��X�s�����̗��}���\�����o��̂��߂ɋ���s�ɗ����̂ŁA�����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��P��

�Ґ�Ɛ���Ƃɋ��܂ꂽ�������n�̐�[�ɒz���ꂽ�A�퍑���ォ��]�ˎ���ɂ����Ă̒�s���̕��R��ł��B

�O�c���Ƃ�����x�z�̋��_�Ƃ��ċߐ���s�ւƉ��C���܂����B��{�I�ȓ꒣��̓L���V�^���喼�Ƃ��ėL���ȍ��R�E��

�ƌ����Ă��܂��B�H�E�E�\�Ԓ����E���ܖ呱�E�̗D���Ȏp�͋������\������̂ł��B

�ΐ��A�͖k��A���ܖ�͋����̎O���Ƃ��ęz�X�����p�����邱�Ƃ��o���܂��B�܂��A�Ί_�̔����قƌ�����ق�

��ʐς݁A�ō��ڂ��A�؍��ڂ��̂��낢��ȋZ�@�����邱�Ƃł��ł��܂��B

| �O�c���Ƒ� | �ΐ�� |

|

|

| �H�E�E�\�Ԓ����E���ܖ呱�E | ���ܖ� |

|

�@�@�@

|

| �͖k�� | �Ɋy�� |

|

|

| �O�\�Ԓ��� | �����̓���|

|

|

| �ΐ��Ί_ | �H�E�Ί_ |

|

|

| ���x�Ί_ | �y�勴�Ί_ |

|

|

| �O�\�Ԓ����Ί_ | �S��Ί_ |

|

�@�@�@

|

| ����E�� | �ߊۑq�� |

|

�@�@�@

|

| ����E�� | �ߊۑq�� |

|

�@�@�@

|

| ���̊ېΊ_ | �����ŌÂ̖�ʐςݐΊ_ |

|

�@�@�@

|

| ���̊ېΊ_ | �����ŌÂ̖�ʐςݐΊ_ |

|

�@�@�@

|

| �F�X�ȍ���̂���� | |

|

�@�@�@

|

|

�@�@�@

|

|

�@�@�@

|

���s���s�ɗ����̂ŁA�A�����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��R��

����ƍN�����s�䏊�̎��Ə��R�㗌�̏h�����Ƃ��Ēz�邵���֊s���̕���ł��B

����ƌ��̂Ƃ��A�V�c�̍s�K�������ߖ{�ی�a�Ɣ����̌d�V�炪����A���݂̋K�͂ƂȂ�܂����B

�܂��A����ƍN�̏��R�鉺�ɔ�����V�Ɠ���c��̑吭��҂��s���A�]�˖��{�̎n�܂�ƏI���̏ꏊ�ł�����܂��B

�{�ی�a�͌䏊�̖k�ɂ��������j�{�@������Ɉڒz�������̂ŁA����Ƃ̓����Ƃ͖��W�̌����ł��B���݂�

�C�����ł��̎p�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�����U�N�ɁA�u�Ós���s�̕������v�̈�Ƃ��Đ��E������Y�ɓo�^����Ă��܂��B

| �������E | ������ |

|

|

| �O�x�̗l�q | |

|

�@�@�@

|

| ���� | ��̊ی�a |

|

|

| ��̊ے뉀 | ����|

|

|

| ���x�̗l�q | ���x�Ί_ |

|

|

| �C�����̖{�ی�a | ����y�� |

|

|

| �V��t�Ղ̐Ί_ | |

|

�@�@�@

|

| �쒆�d�ؖ� | ���R�� |

|

�@�@�@

|

| ��� | �ԏ� |

|

�@�@�@

|

�����̗��}���\���o��̂��߁A���ꌧ�ɗ����̂ň��y��ɓo�邵�܂����B

���y��@�o��Q��

�D�c�M�����u�V������v�̋��_�̏�Ƃ��ĒO�H���G����s�ɂ��āA�z�邵�����R��ł��B

���i�ΌΔȂ̕W��198���̈��y�R�ɂP�T�V�U�N����R�N�����Ă悤�₭�V�傪�������܂������A

�킸���R�N��ɖ{�\���̕ς̍����̒��A�����s���̉Ύ��œV��Ȃǂ��Ď����Ă��܂��܂����B

���y��͑��̏�ƈ���āA�Ȃ����u�V��v�ł͂Ȃ��u�V��v�ƌĂ�Ă��܂��B���A��A���Ȃǂɍʂ�ꂽ

�d���K�̍��s�ȓV��ŁA���̌�̏�Â���ɂ͂���m��Ȃ��e����^������ł�����܂��B

| ���y�w�O�̐M���� | ��蓹 |

|

|

| �H�ďG�g�@�� | |

|

|

�@�@�@

|

| �O�c���Ɠ@�� | ����ƍN�@��(�ʌ����ؖ{��) |

|

|

| �D�c�M���@�� | �X���ۓ@�� |

|

|

| ������� | ������ |

|

|

| ��̊ې� | �{�ې� |

|

|

| �V��t�� | |

|

�@�@�@

|

| �V��t����̔��i�� | �V��t����̈��y�̊X���� |

|

�@�@�@

|

�ق����n�[�t�}���\���o��̂��߁A��،��ɗ����̂Ő��ˏ�ɓo�邵�܂����B

���ˏ�@�o��P��

�߉ϐ�Ɛ�g�ɋ��܂ꂽ��n�z���ꂽ�T�^�I�ȘA�s���̕��R�ł��B���|�`�X���ߐ���s�ɉ��C��

���̌㓿��ƍN�̂P�P�j���[���啝�ɉ��C���A�����O�Ɛ��˔˂̋���Ƃ��܂����B

���̏�͓y�̏�ƌ����A�Ί_����؎g�p�����y�ۂɂ���ď邪�z����Ă��܂��B

���ˏ�ŗB�ꌻ������̂́A���ˑ�ꍂ�Z���̕~�n�ɂ����Z��傾���ł��B

��ɋ����̂Ȃ��l�͂�������ՂƂ͎v���킸�ɒʂ�߂���Ƃ���ł��B

| ���ˉw�O�̐��ˉ��呜 | |

|

|

| �{�ۓy�ې� | ��̊ۓy�ې� |

|

�@�@�@

|

| �≺�� | ���� |

|

|

| ���R�� | ����S�O�O�N�ȏ�̑�V�C |

|

|

| �O�K�E�� | ���l�ِ� |

|

|

| ���ˑ�w�Z�̖� | �t�͊w�Z�� |

|

�@�@�@

|

| �������̑��� | �ˍZ�̍O���� |

|

�@�@�@

|

���̋��ӂꂠ�����N�}���\���o��̂��߁A���R���ɗ����̂ʼn��R��ɓo�邵�܂����B

���R��@�o��Q��

���R��́A����̐��̋u�˂ɕ��R��Ƃ��Ēz����܂����B�������̋��邪����������

�F�쑽���Ƃɗ��D����A���̎q�̏G�Ƃ��T�V���ɂӂ��킵����ɑ���C���܂����B

�V��͋�������p���d�Z�K�̕��G�Ȗ]�O�^�V��ŋ����͂𑽗p���Ă��܂��B

�V��̊O�ǂɂ͉������肪����ꍕ�����h���Ă����̂ŁA���̐F����

�u�G��v�̕ʖ��������Ă��܂��B

| �����E | �����E�̐Ί_ |

|

|

| ���x | ����� |

|

|

| �S��� | �s���� |

|

|

| �V��̑b�� | �Z�\���؏�� |

|

|

| ���̒i | �L���� |

|

|

| �V��t | �V��t���� |

|

�@�@�@

|

| �V��t�̐Ί_ | �V��t�̈�K���� |

|

�@�@�@

|

�s�_����}���\���o��̂��߁A�{�茧�ɗ����̂��K���ɓo�邵�܂����B

�K���@�o��Q��

�K���͉F�������{�̐_���̏o�ŁA�����̒n�ɕ��m�c�Ƃ��Đ��͂�L�����y��������k������ɒz�邵���̂��n�܂��

�����Ă��܂��B�퍑�����͎F�����̐퍑�喼���Î��̑���ŁA�͂��ߒz���̓y���������߂Ă��܂����B���̌�ɓ�����

���ƂȂ�A���Î��Ƃ̊Ԃŏ���߂���킢���J��L�����܂����B�փP���̐킢��͓��쎁���̒n�����g����A

�ɓ��S��������C���s���A�ߐ���s�Ƃ��Ă̑̐��𐮂�����ł��B�u�˂ɋȗւ�������ׂ��Q�s���̕��R��ł��B

| ���� | �����Ռ� |

|

|

| �{�ۂɑ����Βi���K�쐙 | �����̊ی�a |

|

|

| �{�ېՂɂ��鏬�w�Z | ���{�ۂɑ����Βi |

|

|

| ���{�ې� | ��x |

|

|

�s�_����}���\���̋A��ɁA�啪���ɗ����̂ő啪�{����ɓo�邵�܂����B

�啪�{����@�o��P��

�c���Q�N�����������{���ɒz����J�n���A���S�N�ɖ]�O�^�̎l�d�V�炪�z����܂����B�փP���̐킢��

�|���d�����n�������̓V���V���̑w���^�V��ւƉ��߂�Ȃǂ̑���C���s�����B�k���͊C�A�����͑啪���

�ʂ����꒣��Ŗ{�ہA��m�ہA�R���ہA�k�̊ۂ���s���ɔz����Ă��܂��B�����̌����͊��ۂR�N�ɏo�ɂ��

�Ď����A�����̌����͏@��E�Ɛl���E�݂̂ł��B

| ���̊ۋ��E | ���C���̏@��E |

|

|

| �����E | ���� |

|

|

| ���x | �C���~�l�[�V�����p�̉��z�V�� |

|

|

| �V��� | �l���E |

|

|

| �L���� | �L�����̓��� |

|

|

�ԕ�E���g���}���\���ŁA���Ɍ��ԕ�s�ɗ����̂Őԕ��ɓo�邵�܂����B

�ԕ��@�o��Q��

�c�����N��쒷�����z����J�n���A�������N�ɒz����܂����B�V��͎c�O�Ȃ��疋�{�̋������肸�z����܂���ł����B

�b�B���R�w�ƎR�����R�y�w�������ꂽ�����I�ȓ꒣��̏�ł��B�{�ۂƓ�V�ۂ͗֊s���A��V�ۂƎO�V�ۂ͒�s���ɂȂ��Ă���

�ߐ���s�ł͔��ɒ������ό`�֊s���̕���ł��B�܂��A�܂�𑽗p�����Ί_���ɂ߂ē����I�ł��B

�܂��A����ɂ͐ԕ䎖���ɂ����ē��������������ΗǗY��ԕ�Q�m���J��ԕ�_�Ђ�����܂��B

| ���� | ������e�` |

|

|

| �����E | �O�V�ۉ����� |

|

|

| ��ΗǗY��� | �ԕ�_�� |

|

|

| ��V�ېΊ_ | ��V�ے뉀 |

|

|

| �{�ۖ� | �{�ۖ�e�` |

|

|

| �{�ے뉀 | �V��� |

|

|

| �{�ۉX���� | ����e�` |

|

|

�V�̓��c�ЂȂ܂茒�N�}���\���ŁA��B�ɗ����̂ŕ�����ɓo�邵�܂����B

������@�o��Q��

������́A�փ�������̌��ɂ��}�O�T�Q���Η^����ꂽ���c�����E�@���ɂ���āA�c���U�N(�P�U�O�P)����V�N�̍Ό���������

�z�邳�ꂽ��s���̕��R��ł��B�ʖ��͌`���߂������Ă���p�Ɏ��Ă���Ƃ������ƂŁA���ߏ�ƌ����Ă��܂��B

�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ�w��ɔz�u���āA�T������P�T���̐Ί_�G�ɐςݏグ�A���̉��������͂R�����ȏ゠��܂��B

�]�ˎ��ォ��̏�Ԃ��悭�c���Ă��āA��ʐς݂���ō��ڂ܂ł��낢��Ȏ�ނ̐Ί_�̐ςݕ������邱�Ƃ��ł��܂��B

| �n���S�H���̎��Ɍ��������O�x�̐Ί_ | |

|

|

| ��V������ | �ނ����T�K�� |

|

|

| ������ | ��� |

|

|

| �\���� | �C�����̐Ί_ |

|

|

| ��̊ې� | �{�ی�a�� |

|

|

| ���V��� | �V��� |

|

|

| ����� | ��V���� |

|

|

| ����E�� | ������ |

|

|

| �����E���� | �����E�O�� |

|

|

| �˖؍� | ���̖؍��呫 |

|

|

| ������ | ������ |

|

|

| �����E | ���V����� |

|

|

���ǐ샍���O�f�B�X�^���X���Ŋs�ɂ����̂ŁA��ɓo�邵�܂����B

��@�o��W��

��́A���q����ɓ�K�����ɂ����؎R�R���ɒz�邳�ꂽ�T�^�I�ȎR��ł��B���̌�A�퍑����ɍ֓����O����t�R��

�Ƃ��ď鉺�����܂߂Đ������܂����B�������Z�x�z��ڎw�����D�c�M�����U�ߗ��Ƃ��A�n�����������ɉ��߂�

��Ɖ��߂܂����B�R�����ɋ��Z���~�A�R�[�ɋ��ق�݂��Đ������܂����B�������A�փ�������̍ہA�M���̑��G�M��

���R�ɖ����������߁A���R�̒r�c�P���ɍU�߂��ė��邵�܂����B���݂̓V��͏��a�R�P�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B

| �V�����̖� | ��i�q��� |

|

|

| �n��� | ��Ԃ��̊� |

|

|

| ��̊ۖ� | ���䏊�� |

|

|

| �R�p��� | �V��̓��Ζʂ̐Ί_ |

|

|

| ��V�� | |

|

|

| �V�炩��̒��� | �{�ۈ�� |

|

|

| �M�����ِ� | |

|

|

| ���ق̒뉀 | |

|

|

| �_�ޏ���(����������̒n)�u�_�����Ƃ����R�͎������v | |

|

���E�Ό���`�}���\�����o��̂��ߎR�����ɗ����̂ŁA����ɓo�邵�܂����B

����@�o��P��

�փ�������̔s��ŁA���R�̑��叫�̖ї��P���́A����E���h�Q���Ɉڕ�������{�C�ɖʂ������ɒz����J�n���܂����B

�����143m�̎w���R�̎R���ɋl�ہA�[�ɕ��L�̐��x�ŋ��ꂽ�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ��z�u����w����Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�V���Ί_�͐�̌��z�ƌĂ�锽����������܂��B���Ă͂����Ɍd�V�炪���Ă��Ă��܂����B�C�Ǝw���R��w��̎��

�Ƃ�������ŁA��s�̍\���͎w���R�R�[�̕���̕����ƎR���̎R��̕����Ƃ����킹�����R��ł��B

���݂͓V����Ί_�A�x�݂̂ƂȂ�A�����͎c���Ă��܂���B

| ��̊ۓ��� | ��̊ۂ̖ї��P���� |

|

|

| ����q�� | �{�ۋ� |

|

|

| �{�ې� | �V��t�� |

|

�@�@�@

|

| �V���Ƒb�� | |

|

|

| �l�̏�̎w���R�Ɠo�R�� | |

|

|

| ��̓h���}�u�ԔR��v�̃��P�n�̎u�s��R�_�� | �������ї��Ɣ����~�� |

|

|

���E�Ό���`�}���\�����o��̂��ߓ������ɗ����̂ŁA�Øa���ɓo�邵�܂����B

�Øa���@�o��P��

�Øa���͂P�Q�X�T�N����A���q���{���g�����s�ɒz�������ƌ����Ă��܂��B���K�͂ȋȗւ�A�˂��T�^�I�ȎR��

�ł��B�R���ɂ͑s��ȐΊ_���݁X�Ǝc��S�����w�̎R��ł���A���ɎO�̊ېՂ��猩��O�\�ԑ�Ȃǂ̍��Ί_�̌��i��

�����ł��B�փ��������A��萬�����A�䍂�Q�O�Om�̎R�����핽���āA�O�d�V������ċߐ��R��֑���z���܂����B

�܂��A�O�\�ԑ䂩�猩��鉺���̊X���ݑf���炵�����߂ł��B

| �Øa���ɓo�邷�邽�߂̊ό����t�g | �x��(�g��������) |

|

|

| �o�� | ����� |

|

|

| �䏊�E�̐Ί_ | �䏊�� |

|

|

| ��E��� | |

|

|

| �O�̊ې� | |

|

|

| �O�\�ԑ�Ί_ | �O�\�ԑ�� |

|

|

| �V���� | ���ۊې� |

|

|

| �Øa��邩��̒Øa��̊X���� | |

|

|

�I�̐얜�t�̗��}���\�����o��̂��ߘa�̎R���ɗ����̂ŁA�a�̎R��ɓo�邵�܂����B

�a�̎R��@�o��Q��

�L�b�G�g����̏G���ɖ����ČՕ��R�ɑn��������s���̕��R��ł��B�������Ղ�������s���߁A�ŏ��Ɏ�|����

�{�i�I�ȋߐ���s�ł��B���̌�A�K�R�������ɂȂ�A�փ�������̌�A���K�������ɂȂ��̑�K�͂ȑ��z��

�s���܂����B�A�����V������āA�{�ہA��̊ہA���̊ۂc���A���������傩���̋��̖�ɕς��{���ʂ����

�Ƃ��ď鉺�������܂����B���̌㌳�a5�N�A����ƍN�̏\�j���邪�������A��O�ƋI�B�˂��������܂����B

| ��̋����� | ���Ց� |

|

|

| ��̊ې� | ���� |

|

|

| �{�ی�a�� | �\�� |

|

|

| ������ | �s���� |

|

|

| �V���� | ���ʂɊJ���Ă������� |

|

|

| �V��t | |

|

|

| �䋴�L�� | �䋴�L���̒� |

|

|

| �ނ̕ς��� | �ꒆ��Ղ̐Ί_ |

|

|

| �s����Օt�߂̍��Ί_ | ���̊ۍ��Ί_ |

|

|

| �Ί_�̕ϑJ��������ꏊ | �V����̐Ί_ |

|

|

| �Ί_�̍��� | |

|

|

| �V���Ί_ | �߂̌k�̐Ί_ |

|

|

��n�ǂ̗����N�}���\�����o��̂��ߋ{�錧�ɗ����̂ŁA����ɓo�邵�܂����B

����@�o��R��

����͏�����˂̔ˎ�ɒB���@�ɂ���Ēz�邳�ꂽ���R��ł��B���Ɠ삪�L����Ƒ�̌��k�J�̒f�R�A����������

�R�Ɉ͂܂ꂽ�V�R�̗v�Q�ŁA�Ί_�͎�ɖ{�ۂ̎���ɒz����܂����B�V��͒z����܂���ł������A�{�ۂ͂U�Q����

��˂ɂӂ��킵���A���R�����̏W�听�Ƃ����ׂ��{�ی�a�̌�������������ł��܂����B�������A��������ɔj�p����

����ɏ��a�Q�O�N�̋�P�ŏĎ����Ă��܂��܂����B���݂͑���e�E�݂̂��Č�����Ă��܂��B�܂��C����������������

�{�ېՂ̖k���k�ʂ̍��Ί_�͐؍��ڂɂ����Ɍ����Ȃ��̂ł��B

| ����k���y�� | ����e�E | |

|

|

|

| �����(�C�����ł���) | ���� | |

|

|

|

| �{�ۖk�ǐΊ_ | �{�ۖk���Ί_ | |

|

|

|

| ���錩���� | �{�ۋl��� | |

|

|

|

| ��L�Ԑ� | ����� | |

|

|

|

| �{�ې� | ����� | |

|

|

|

| �F�E�� | �ɒB���@�� | |

|

|

|

| ������� | �F��� | |

|

|

|

| �x�� | �q��� | |

|

|

|

| �؍��ڂ̐Ί_���{ | �ō��ڂ̐Ί_���{/td> | |

|

|

��n�ǂ̗����N�}���\�����o��̂��ߋ{�錧�ɗ����̂ŁA�����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��P��

�����́A���k�n�������߂��Ñ㗥�ߍ��Ƃ̕��R��ł��B��̒��ł����ƌĂ�A�D�L���ȍ~�̏�Ƃ͂܂������C���[�W��

�Ⴂ�A�V��Ȃǂ͑��݂��܂���B���͂ɒz�n��؍�����点�Ă��܂����B�z�n�Ƃ͒��𗧂āA��c�Ƃ��ė�����y�œh��ł߁A

���������ŕ� (��) �������܂��͌Â��́A�y���������ł߂��y���̂��Ƃ������܂��B�����͗������{�ƒ���{�����˂�����

�s���ƌR���̋��_�ŁA��900m�l���̂��тȎl�p�`�����Ă��܂��B�������ɐ��a�𒆐S�ɔz�u���ꂽ����������܂����B

| �ّO��Ձ@�����ɕ��C���Ă������i�̓@��Ղƌ����Ă��܂� | ������ |

|

|

| ������H | ���������͌^ |

|

|

| ���a�� | �Ε~�L��� |

|

|

| ������ | �z�n���ƘE�� |

|

|

�h�у}���\�����o��̂��ߎl���ɗ����̂ŁA���z��ɓo�邵�܂����B

���z��@�o��Q��

���z��͉Ɛb�c���~������Ɏ�荞���I�ȕ��R��ł��B�傫�Ȗx�Ɠy�ۂ��ő�̓����ŁA�u�˒����̋ȗւɂ���W�]�䂩���

�L��ȏ��R�������]�ł��܂��B�z�铖���͒����̋u�˕��𗘗p�����R��ł������A�P�U���I�O���Ɏ��͂ɊO�x��z���A��d�̖x��

��d�̓y�ۂ����点�����R��ɂȂ�܂����B�O�x�Ɠ��x�Ƃ̊Ԃ̕��n���̐����͉Ɛb�c���Z��A�����͒뉀����Ƃ��Ȃ��㋉���m

���Z��Ƃ݂��Ă��܂��B�����������ɗ\�̑喼�Ƃ��ē��������̂��A���z��͔p��ƂȂ����悤�ł��B�������A��s�̖x��y�ۂȂ�

�꒣���\���ǍD�Ɏc���Ă��܂��B

| �������� | �O�x |

|

|

| �O�x�y�� | ���z�鎑���� |

|

|

| ���Ɖ��~�P | �����P |

|

|

| �����Q | ���Ɖ��~�Q |

|

|

| ���x | ���x�y�� |

|

|

| �y�ۓ��� | ���ݎ̂Č� |

|

|

| �뉀 | ����� |

|

|

| �Α����� | �{�d |

|

|

| �R��������̎s���W�] | �R��������݂����R�� |

|

|

�h�у}���\�����o��̂��ߎl���ɗ����̂ŁA���R��ɓo�邵�܂����B

���R��@�o��S��

�W���P�R�Qm�̏��R�R���ɖ{�ہA�[�ɓ�̊ۂƎO�̊ۂ�݂����L��ȕ��R��ł��B�A�s���ŁA�{�d�ɂ͓V��Ə��V�����E�����ꂽ�A�����V��

�ł��B�˃P�x�̎��{���̈�l�Ƃ��ėL���ȉ����Ö����A�փ�������̐���ɂ��ɗ\�Q�O����^�����P�U�O�Q�N�ɒz����J�n���܂����B

���̌�A�������m����̊ۂ����������A�P�U�R�T�N�ɏ�����s���ɗ\���R�P�T���ɕ������O�d�̘A�����V���z�����܂����B

�R��ɍL����{�ۂł͕��G�ȍ\���������V��Q���͂��߁A�������̘E�������邱�Ƃ��ł��܂��B�ꌩ���Ė�̑��݂��킩��Ȃ��B���A�ˌ���

�݂����Ă��Ȃ��˖���A��������]�O�^��d�E�Ƃ��ċM�d�Ȗ쌴�E�Ȃǂ�����܂��B

| ��̊ۓ���� | �뉀����� |

|

|

| �Ζ�� | ��̊ېΊ_ |

|

|

| ��̊� | |

|

|

| ������o�R�� | ����� |

|

|

| ���ۘE | �˖��� |

|

|

| ����� | �B�� |

|

|

| �B�呱�E | ���ی� |

|

|

| ��� | �n��E |

|

|

| ���|�哌�� | ��m�� |

|

|

| ��m�� | �V�_�E |

|

|

| �O�m�� | �ؓS�哌�� |

|

|

| �ؓS�� | ���V�� |

|

|

| �����E | ����E |

|

|

| �\�ԘL�� | �k���E |

|

|

| ��V�� | �{�ۍL�� |

|

|

| �d�ؖ���� | ���� |

|

|

| �쌴�E | ���E |

|

|

| ���|�� | �V���Ί_ |

|

|

| �V��Q | |

|

|

|

|

�h�у}���\�����o��̂��ߎl���ɗ����̂ŁA��F��ɓo�邵�܂����B

��F��@�o��P��

�n���]�ނS�Qm�̒n�����x�ɒz���ꂽ���R��ł��B�n��̐��𗘗p�����L��ȓ��x�ƊO�x��������������܂��B��F��̎n�܂��

�P�S���I�ɉF�s�{�L�[�̒z��Ɏn�܂�Ƃ���Ă��܂��B���̌�A�˓c�����A�������ՁA�e������Ə�傪�������A�������̓�����

�͖����ېV�܂ʼn������̐��P�ƂȂ��Ă��܂����B�R���Ɉʒu����{�ۏ�i�͑����E�Ɉ͂܂�A�l�d�l�K�̑w���^�V�炪�䏊�E�ƍ����E��

�]����A�����V�炪���т������Ă��܂����B�������A��������ɓV�炪����܂������A�����P�U�N�A��F�s���T�O���N�L�O��

�Îʐ^��V�琗�`�Ȃǂ���ɂ��Ėؑ��ōČ�����܂����B

| �O�̊ۓ���E | ����E�̓��� |

|

|

| ���䏊 | ��̊ی�a�� |

|

|

| �V��Q | |

|

|

| ���Ԓ��� | �V���Ί_ |

|

|

| ���ܘE�� | �Â����� |

|

|

| �{�ۉ��E�� | �k�̕H���� |

|

|

| ���ȘE | �ԓ��� |

|

|

| �V�炩��̍n�� | �V��Q |

|

|

�h�у}���\�����o��̂��ߎl���ɗ����̂ŁA�F�a����ɓo�邵�܂����B

�F�a����@�o��P��

�F�a����͓������Ղɂ���ĂU�N�̍Ό����₵�Ēz��������̐��i�����������R��ł��B���̌�A�x�c�����o�ĈɒB���@�̏����q�G�@������

�����ېV�܂ňɒB���������܂����B�n�����̓V��͖]�O�^�ł��������A�P�U�U�U�N�Ɍ��Ă�ꂽ�Q��ړV��͑w���^�Ő璹�j���Ⓜ�j���Ȃǂɏ���ꂽ

�������̍������̂ŁA�����P�Q�V��̈�ł��B�V��͎O�d�O�K�̑��h�ĂŁA���j������̌��ւ������A��d�ڂɔ䗃�璹�j���A��d�ڂɐ璹�j���A

�O�d�ڂɌ����j���Ƒ������ɕx��ł��܂��B

| ��藧���� | �����ې� |

|

|

| ��E�q��ېΊ_ | |

|

|

| �����q�ېΊ_ | ����ې� |

|

|

| �{�ېΊ_ | |

|

|

| ��V�ې� | |

|

|

| �{�ې� | |

|

|

| �V�� | |

|

|

| ���ґ� | ��ˊې� |

|

|

| �O�̊ې� | ���ƒ����� |

|

|

| �V�炩��̓W�] | |

|

|

�Βr�R�}���\�����o��̂��ߒ���ɗ����̂ŁA�����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��P��

�V���N�ԁA�W���Q�U�Rm�̋v���R�ɒz�邳�ꂽ�R��ł����B�H�ďG�g����Q�ŕ��ƍU�߂ɂ��A�鏫�̋g��o�Ƃ������̏����������Ɏ��Q�������ƂŁA

�L���ȏ�ł��B���̌�A����C���s���R���̐퍑����̎R��(�R��̊�)�Ƙ[�̋ߐ���s(�R���̊�)�Ƃ����꒣��ɂȂ蕽�R��ւƕω����܂����B

�r�c�Ƃ̂R�Q���̋���Ƃ��č]�ˎ���ɁA�R��m�ۂɓ�d�V��A�R���̊ۂɎO�K�E����������܂����B

| �g��o�Ƒ� | �[��싴�ƒ��m�� |

|

|

| �O�̊ې� | |

|

|

| �V���ۂ̊��Ί_ | �o��H |

|

|

| �\���� | �V���� |

|

|

| �R���̊ۂ���R��̊ۂւ̓o��H | |

|

|

| �R��̊ۂ̖{�ې� | �R��̊ۂ̓�V�ې� |

|

|

| �Ԉ�� | �V���Ί_ |

|

|

| �V��䂩��̒��捻�u�Ǝs�X�n | |

|

|

| ��̊ې� | �O�d�E�� |

|

|

| �o�Ί_ | �����߂̎萅�� |

|

|

| ���≺��� | �m���t(����ɂ��鍑�̏d�v������) |

|

|

�����V�e�B�}���\�����o��̂��ߍ����s�ɗ����̂ŁA������ɓo�邵�܂����B

������@�o��Q��

������͐��˓��C�ɖʂ����C��ŎO��C��̈�ɐ������A�u���g�̕l�v�ƌĂ�鍻�u�n�тɒz�邳��Ă��܂��B�z�閼��Ƃ��Ė�����

�������Ղɂ���Čc���V�N����z����J�n���Ė�U�N�̍Ό��������Ċ��������ƌ����Ă��܂��B������͓��x�̕����T�O�`�V�O��������L��/p>

���H�ƐΊ_�̍������X�`�P�R�������鍂�Ί_�������ł��B�܂��A�Ί_�̎���ɂ���ג������n�́u������v�����̏�ɂ͂Ȃ������ł��B����

�u������v�͒n�Ղ��������邽�߂ɐ݂���ꂽ�ƍl�����܂��B�n�����ܑ̌w�Z�K�̓V��́A�e�K�������ɏ��������Đςݏグ��j�㏉��

�w���^�V��ł����B

| �S��� | ����E |

|

|

| �����q��/td> | �������Ց�/td> |

|

|

| �x | ����ɂ��鐁�g�_�� |

|

|

| ����E | �R���E |

|

|

| �Ί_�ƌ����� | |

|

|

| �V�� | |

|

|

| �V�炩��̒��� | |

|

|

| �V��ƎR���E | |

|

�����V�[�T�C�h�}���\�����o��̂��ߒ����s�ɗ����̂ŁA�������������ĐV���c��ɓo�邵�܂����B

�V���c��@�o��P��

�V���c�d�Ƃ��{���n�Ƃ����ِՂɍa���G�����c���R�N�ɒz����J�n���āA�T�U�N��̏���R�N�Ɋ�����������ł��B���͂�����n�Ɉ͂܂�

�Z�\�^���������قȓ꒣��ŁA�{�ۂ��D�̂悤�Ȍ`�����Ă���̂Łu�D�`��v�Ƃ������Ă��܂��B�O�K�E�͂��ߖ{�ە\��⋌��V�ۋ��E

�ɗp�����Ă���ǂ͊C�l�ǂŁA����n�̏�ɂ悭��������̂ł��B�{�ۂɂ͎�����̓V��Ƃ��āA�������s���^�������O�K�E���z����

�Ă��܂��B�s���^�̉����ɂ͑S���B��R�C���͂��ڂ���ɓ����̂���E�ł��B

| �C���E | |

|

|

| �{�ە\�� | |

|

|

| ����̊ۋ��E | ���E�̓��� |

|

|

| �R���͂����O�K�E | |

|

|

| �荞�ݐڕz�ςݐΊ_ | �x |

|

|

����x�C�}���\�����o��̂��ߋ�B�ɗ����̂ŁA�r���ŏ������������đ���ɓo�邵�܂����B

����@�o��P��

����͉F�����E��ɕ{�s�E����s�ɂ܂�����l�����R�ɂ���Ñ�R��ł��B�U�U�R�N�S�ς��~�ς��邽�߂ɓ��E�V���R�Ƃ̔����]�̐킢

�ɔs��Ă��܂��܂����B���̌�A���{�N�U���z�肳�ꂽ���߁A��ɕ{�����h�q���邽�ߐ���ƂƂ��ɒz����܂����B�l�����R�̔�����J����

��W�����ɂ��y�Ԓ���ȓy��(�Œz�y��)�ň͂���ȎR��ł��B�ꕔ�ł͐Ί_������A�S�ԁE��Ί_�E�k�Ί_�Ȃǂ�����܂��B���ɕS�ԐΊ_

�͂P�W�O���ɂ��y�ԗ��h�ȐΊ_�ł��B�Ñ�̎R��̃X�P�[�����������邱�Ƃ��ł����ł��B

| ��ɕ{����� | ���r |

|

|

| �����V�b�ΌQ | ���ԑb�ΌQ |

|

|

| �R������̒��� | �N���J�l���� |

|

|

| �S�ԐΊ_ | |

|

|

| �k�Ί_ | ���Ί_ |

|

|

| �R�� | |

|

|

���Îs���m���[�h���[�X���o��̂��ߍ��ꌧ�ɗ����̂ŁA�A�蓹�ɋg�샖����Ղɓo�邵�܂����B

�g�샖����Ձ@�o��P��

�g�샖����Ղ͏�Ƃ����C���[�W�͂���܂��A���{�̏�̋N���Ƃ������W���ł��B�g�샖���͖퐶����O���������ɂ����Ă̊��W��

�Ŕw�U�R�n����}������ɐ��ɐL�т���n��ɉc�܂�Ă��܂����B���W���Ƃ͎��͂ɖx���߂��点���W���̑��̂ő嗤����n���l�ɂ����

�����炳�ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B�Ƃ��ɋg�샖���ł́A����̊��ɂ����ēˏo���������A�������畨���E���v�킹��@���������Ղ�����

����Ă��܂��B���݈�Ղ͐������i�ݕ����E�A��Փa�Ȃǂ̌�������������Ă��܂��B

| �t�� | �k���u�� |

|

|

| �� | |

|

|

| �K�� | �P����� |

|

|

| �k���s | �����Z�� |

|

|

| �G���Z�� | ��Փa |

|

|

| �W��̊� | �s���̏Z�� |

|

|

| ����s | |

|

|

| �s�̑q | �s�O |

|

|

| ��̃��� | �Ւd |

|

|

�ېV�̗����鉺���}���\�����o��̂��ߎR�������s�ɗ����̂ŁA����ɓo�邵�܂����B

����@�o��Q��

�փ�������̔s��ŁA���R�̑��叫�̖ї��P���́A����E���h�Q���Ɉڕ�������{�C�ɖʂ������ɒz����J�n���܂����B

�����143m�̎w���R�̎R���ɋl�ہA�[�ɕ��L�̐��x�ŋ��ꂽ�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ��z�u����w����Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�V���Ί_�͐�̌��z�ƌĂ�锽����������܂��B���Ă͂����Ɍd�V�炪���Ă��Ă��܂����B�C�Ǝw���R��w��̎��

�Ƃ�������ŁA��s�̍\���͎w���R�R�[�̕���̕����ƎR���̎R��̕����Ƃ����킹�����R��ł��B

���݂͓V����Ί_�A�x�݂̂ƂȂ�A�����͎c���Ă��܂���B����͋l�̏�̎w���R�̎R��ɓo�邵�܂����B

�܂��A�鉺�����U�܂����B

| �k�̑��� | ���v�c�ƕ����E |

|

|

| �����z�ƒ����� | �鉺���̒ʂ� |

|

|

| ����� | �O�x |

|

�@�@�@

|

| �ї��P���� | ���� |

|

|

| ���Ԗ�q�� | �{�ۖ�� |

|

|

| �V��� | �V��t�� |

|

|

| ���x | |

|

|

| �w���R | �l�ې� |

|

|

| �l�ۂւ̓o�R�� | �v�Q�� |

|

|

| ��̊ې� | ��̊ېՂ���̒��� |

|

|

| �{�ۖ�� | |

|

|

�g���s���o�[�T�C�h�n�[�t�}���\�����o��̂��ߓ������ɗ����̂ŁA������ɓo�邵�܂����B

������@�o��P��

�L�b�G�g���爢�g�̍���^���炽�I�{��Ɛ����A�g���͌��̕W��62m�̟͎R�ɒz�邵�����R��ł��B�R�����̖{�ۂⓌ��̊ہA

���̓�̊ہA���̎O�̊ۂ���Ȃ�l�̏镔���Ɩ{�ی�a���������[�̌䉮�~�ƌĂꂽ��������Ȃ��Ă��܂��B�꒣��͐퍑����

���v�킹����̂ł��B���������Ί_�́u���g�̐v�ƌĂ��ΐF�Њ�ɂ���Ēz����Ă���A������̓��F�̈�ł��B

�u�䉮�~�v�ɂ͕\��a�뉀�������A���݂������̂܂܂̎p���c��A���̖����뉀�Ŏw�肳��Ă��܂��B�������N�ɏ�̑���

�ɂ�����h�̖傪�����Č�����܂����B

| �h�̖� | �x�ƐΊ_ |

|

|

| ���拴 | ��� |

|

|

| ���ۘE�� | ����e�` |

|

�@�@�@

|

| �I�{��Ɛ��� | �{�ۂւ̊K�i |

|

|

| ���O�̊ېՐ� | ���E�Ր� |

|

|

| ����̊ې� | �|�E�̐Ί_ |

|

|

| �|�E�� | �{�ې� |

|

|

| �{�ۂ���̒��� | �{�ۓ��Ί_ |

|

|

| ����̊ې� | �V��� |

|

|

| ���� | ��a�뉀 |

|

|

�������}���\�����o��̂��߉��ꌧ�ɗ����̂ŁA�����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��P��

�����́A�P�S���I�㔼�ɐ撆��i�ɂ���Ēz���ꂽ�R��ŁA�P�T���I�㔼�Ɍ썲�ۂ����z������ł��B��͐ΊD��u�ˏ��

�z����A�k������쐼�ɂ����ĂU�̊s������ł��܂��B�����̖傪�{���̐���ƍl�����Ă���A�Α���̖�̏�ɖؑ��̘E��

�������Ǝv���܂��B���̖��������A��̊s���o�ăA�[�`�����ƍ����Ί_�Ɉ͂܂ꂽ���̊s�ɂł܂��B���̒z��Z�p��

���āA�����ɖK�ꂽ�y���[�͑��̓����T���������̔������⌘�ł����^�����Ɠ`����Ă��܂��B���݁A��Ղɂ͌����͂���܂��A

�Ί_��Α��A�[�`�Ȃǂ��c��A�����P�Q�N�ɐ��E������Y�ɓo�^����܂����B

| ����܂ʼn^��ł����J�[�g | ���� |

|

|

| ��̊s����� | �q�� |

|

|

| ��̊s�� | ��̊s |

|

�@�@�@

|

| ��̊s�Ί_ | ��̊s����̒��� |

|

|

| ���a�� | |

|

|

| ��̊s�� | ��̊s |

|

|

| �O�̊s�� | �O�̊s |

|

|

| �k�̊s | ���� |

|

|

�������}���\�����o��̂��߉��ꌧ�ɗ����̂ŁA���A�m��ɓo�邵�܂����B

���A�m��@�o��P��

���A�m��͉���{���k���Ɉʒu����u�ˏ�ɒz�邳�ꂽ�R��ł��B��̑n���͂͂�����Ƃ��Ă��܂��A�P�R���I���炩�P�S���I��

�����đ����Ê��ΊD��𗘗p�����Ί_���ς܂�Ă��܂��B�P�T���q�O���ɏ�悪�g������{�ہA����A�u�c�^��s�Ȃ�1�O�̊s����

�Ȃ錻�݂̎p�ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B�P�R�W�R�N�ɜ���ł����ɂȂ��Ă��̌�R��ɂ킽���Ėk�R���𖼏���Ă��̒n�����܂����B

���̌�A�����̍U���ɑς����������ɂ��ח����ď����̂��̂ƂȂ�܂������A1609�N�F���S�ɍU�߂��ĉ��サ�p��ƂȂ�܂����B��Ղ͂ɂ�

�P�D�TKm�ɂ��B����s��ȐΊ_�������̂܂c���Ă���A�����P�Q�N�ɐ��E������Y�ɓo�^����܂����B

| ���Y�� | ���� |

|

|

| ��� | ����� |

|

|

| ��� | �̐_ |

|

�@�@�@

|

| ��s | |

|

|

| �u�c�^��s | |

|

|

| ����s | �O�s |

|

|

���ꌧ�̓������}���\�����o�ꂵ����A�ߌ�Ɏ�ɓo�邵�܂����B

��@�o��R��

��̓꒣�肪���������̂͏��^���Ə������̎���̂P�T���I����P�U���I�ɂ����Ăł��B��͓�����S�O�Om�A��k�Q�O�Om�̋K�͂�

�ւ�A���s�ƊO�s�ō\������Ă��镽�R��ł��B���s�͌��𒆐S�Ƃ����s����ԁA���̓쑤�́u���̓��v�Ƃ������J��ԁA�����́u������v

�Ƃ������Z��Ԃ���Ȃ�A���a�A��a�A�k�a�Ȃǎ�Ȍ����͓��s�ɂ���܂����B���s�̓������ނ悤�ɊO�s������܂��B��͕����S�N��

���a�ȂǏ�̌������Č�����A�����P�Q�N�ɐ��E������Y�ɓo�^����܂����B�������A�Q�O�P�X�N�P�O���R�P���̖����ɐ��a�A�k�a�A��a��

�S�Ă��Ă��܂��܂����B���݁A�������ł��B�ߘa�W�N(�Q�O�Q�U�N)�ɐ��a�������Č������\��ł��B�k�a�A��a�͂��̌�ɕ����\��ł��B

| ���� | ���䉮����ԐΖ� |

|

|

| ����� | ����� |

|

|

| �R���� | �s�X�n�̒��� |

|

�@�@�@

|

| �A���� | ��_�� |

|

|

| �q�ɂɕ`���ꂽ���a�̊G | �C����Ə� |

|

|

| ���֓a | ���̃A�U�i |

|

|

| ����� | �邩��̒��� |

|

|

| �������� | �i���� |

|

|

| �E�t�� | �v�c�� |

|

|

| �Ί_ | |

|

|

�������S�n�[�t�}���\���ŁA�������ɗ����̂ŕ�����ɓo�邵�܂����B

������@�o��R��

������́A�փ�������̌��ɂ��}�O�T�Q���Η^����ꂽ���c�����E�@���ɂ���āA�c���U�N(�P�U�O�P)����V�N�̍Ό���������

�z�邳�ꂽ��s���̕��R��ł��B�ʖ��͌`���߂������Ă���p�Ɏ��Ă���Ƃ������ƂŁA���ߏ�ƌ����Ă��܂��B

�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ�w��ɔz�u���āA�T������P�T���̐Ί_�G�ɐςݏグ�A���̉��������͂R�����ȏ゠��܂��B

�]�ˎ��ォ��̏�Ԃ��悭�c���Ă��āA��ʐς݂���ō��ڂ܂ł��낢��Ȏ�ނ̐Ί_�̐ςݕ������邱�Ƃ��ł��܂��B

| �n���S�H���̎��Ɍ��������O�x�̐Ί_ | |

|

|

| ��V������ | �ނ����T�K�� |

|

|

| ������ | ��� |

|

|

| �\���� | �C�����̐Ί_ |

|

|

| ��̊ې� | �{�ی�a�� |

|

|

| ���V��� | �V��� |

|

|

| ����� | ��V���� |

|

|

| ����E�� | ������ |

|

|

| �����E���� | �����E�O�� |

|

|

| �˖؍� | ���̖؍��呫 |

|

|

| ������ | ������ |

|

|

| �����E | ���V����� |

|

|

�������̖��쌒�N�}���\�����o�ꂷ��O�ɁA�����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��Q��

�퍑�喼�̗��������̋���ł�������������A�瓇���E���Ε��q���g�����Ēz����������ł��B����̍L���x�ň͂܂ꂽ�T�^�I�ȕ����

����ɂ͖{�ہE��̊ہE�O�̊ہE���̊ۂ̂ق��A�Ɛb�����̉��~�n���z����Ă��܂����B�{�ې���ł����̖͂�͓V�ۊ��̌��������ŁA���X����

�\���̖�ł��B�ڒz�������ꂽ����ԂⓌ�x�������Ăقڊ��S�Ȍ`�Ŏc�鐅�x�����̏�݂̂ǂ���ł��B�����P�U�N�ɖ{�ی�a�̈ꕔ���ؑ�����

����A�������j�����قƂ��ĊJ�ق��܂����B>

| �̖͂� | |

|

|

| �x | |

|

|

| �����y�ېΊ_ | |

|

�@�@�@

|

| �V��� | �V��� |

|

|

| �쐼���E�� | |

|

|

| ��a | ���E��� |

|

|

| �瓇������ | �ΐ���� |

|

|

�F�{���̈��k�������}���\�����o�ꂵ����A�ߌ�ɐl�g��ɓo�邵�܂����B

�l�g��@�o��P��

�l�g��́A�P�P�X�W�N�A�l�g���̒n���̑��ǒ������z�邵�����R��ł��B�P�T�W�X�N�ɑ��ǒ���������C���J�n���āA�{�ہA��̊ۂȂǂ̋l�߂̏�

�������ٕ������v�H���A���i�N�ԂɐΊ_�����������B�܂��A��������O�x�Ƃ��đ����̑D�������݂��āA�ϋɓI�ɐ�̐��^��������Ă��܂����B

�P�W�U�Q�N�̉Ђ��_�@�ɕ��ҕԂ����������m���Ί_�������B�ŏ�i�̐�˂��o�����u���ҕԂ��v�́A�ܗŊs�ɂ������開�����̒z��Z�p��

��ł��B�Ί_�̏㕔�ɐނ�˂��o���Z�@���u���o�v�Ƃ����B�����T�N�ɋ��E�E�����E�����E��������������܂����B

| �����E | ���E |

|

|

| ���� | |

|

|

| ��ٓ��� | ���x |

|

�@�@�@

|

| �O�̊ېΊ_ | �O�̊ې� |

|

|

| ��̊ېΊ_ | ��̊ې� |

|

|

| �{�ۂւ̊K�i | �{�یՌ� |

|

|

| �{�ې� | �{�ۂ���̒��� |

|

|

| ���o(���ҕԐΊ_) | |

|

|

�F�{���̈��k�������}���\�����o�ꂵ����A�������ŏh�����Ď�������ɓo�邵�܂����B

��������@�o��P��

��������́A���ÉƋv���W���P�O�Vm�̏�R�R�[�ɒz�������R��ł��B�P�U�O�P�N�ɒz��H�����J�n�A���̌��P�O�N��Ɋ������܂����B��R��

�w��ɂ����A�����ȗ��ّ̊���P������\���ł����B�{�ۂƓ�̊ۂ��A�s���ɕ��Ԃ����̃V���v���ȓ꒣��Ō�O��ȊO�ɓV����E������܂���

�ł����B����͐퍑���ɗ̓��ɐݒu���ꂽ�����̎x�邪�O�G�̐N����h�����ƂŁA�{���v�lj�����K�v���Ȃ��������߂ł���B�{�ۂɐ����Ɣˎ��

���فA�\���@�Ȃǂ�������A��̊ۂɂ͐��p���⑤���Ȃǂ̋��ق�뉀���݂���ꂽ�B�{�ۖk���ʂ̐Ί_�́A�k�����S��ɂ����邽�߁A�S�叜���Ƃ���

�Ί_�̋��������Ă��܂��B

| ��O�� | |

|

|

| �{�ېΊ_ | |

|

|

| �x�ƌ�O�� | |

|

�@�@�@

|

| �T�b�ς� | �����c�ς� |

|

|

| �e�`�Ռ� | �{�ۖk���ʂ̐Ί_ |

|

|

| ��̊ې� | �V���@�� |

|

|

| ���w�Z�� | ����푈�̏e�e�� |

|

|

������}���\���o�ꂷ�邽�ߕ������ɗ����̂œ�{�����ɓo�邵�܂����B

��{����@�o��P��

�W���R�S�Tm�̔����P��ɂP�S�P�S�N�ɔ��R���ׂ��z�����R��ł��B���̌�A������������ƐΊ_��p������s�Ƃ��ĉ��C����A�P�U�Q�V�N�ɓ�����

�������ɂ�茻�݂̋ߐ���s�̎p�ɑ���C����܂����B�P�U�S�R�N�ɒO�H���d����{���˂P�O���œ��邵�A����̌�������Ί_�Ȃǂ̐V�z�E�C���C

���s���ƂƂ��ɏ鉺���̐������s���A�Ȍ�A�O�H���̋���Ƃ��Ė����ېV���}���܂����B��C�푈�ʼn��H�z��˓����ɉ����A�V���{�R�ɍU�߂���

���邵�A�����͂��ׂďĂ�����ꂽ�B���̂Ƃ�����ɂ��Ă�����{�����N�����펀�����ߌ��͗L���ł��B

| ����{���ˉ��Ζ��� | ��{�����N���� |

|

|

| ���֖� | �����E |

|

|

| �O�m�ۉ��i | �O�m�ۏ�i |

|

�@�@�@

|

| ���r | ���S�� |

|

|

| �P�� | ������ |

|

|

| �{�ېΊ_ | �{�یՌ� |

|

|

| �{�ې� | �V��� |

|

|

| �����E | �{�ۂ���̒��� |

|

|

| ��ʐςݐΊ_ | ���e�̈�� |

|

|

| ����H | |

|

|

���R�x�c��@�o��Q��

�W��190m�̌��R�𒆐S�ɁA�ї���Ɍ������Ĕn���`�ɐL�т�u�ˏ�ɑ����̖h��{�݂�z�����L��ȎR��ł��B�퍑�喼�̓�q�����̋���Ƃ��ĉh��

��q�����ї����̍U�����ĖŖS������ɂ́A�ї����̎R�A�n���x�z�̋��_�ƂȂ�܂����B����ɋg��L�Ƃ����ƂȂ��Ĉȍ~�́A��v�ȐΊ_��z��

�������̘E��y�������Ă�ȂǁA������s����ߐ���s�ւƑ傫���ϖe���A���̌�̏��ƂȂ����x���������]���z�邵�Ė{�����ڂ��܂ŁA�o�_����

���S�n�Ƃ��Ĕɉh���܂����B��Ɠ�q�����ŖS���Ă��̍ċ�����߂��ɐ킢�ɒ��ݑ������R�����m��<���A�O�����ɋF�����u��킭�Ή�Ɏ�����^��/p>

�����v�͗L���Ȍ��t�ł��B

| �n��n�� | ����� |

|

|

| ������Ί_ | �R�����V���� |

|

|

| ���ےd | �Ԃ̒d |

|

�@�@�@

|

| �Ԃ̒d�������� | �Ԃ̒d����̖{�� |

|

|

| �R����a�� | �Ί_ |

|

|

| �Ռ� | �Ί_�̒��ɂ������n�[�g�}�[�N�̐� |

|

|

| �O�m�ې� | �O�m�ېΊ_ |

|

|

| ��m�ې� | ��m�ېΊ_ |

|

|

| �{�ې� | �{�ېՂɂ��鏟������_�� |

|

|

| ���Ȃ� | ��x�� |

|

|

�S�m��@�o��P��

���Е���������낷�W����400m�̋S��R�ɒz���ꂽ�_�ĐΌn�̌Ñ�R��ł��B�u���{���I�v�ȂǂɋL�ڂ̂Ȃ���̏�ł����A���N�̔��@�����̐��ʂ�

���̌Ñ�R��Ƃ̔�r�Ȃǂ���V���I�̒z��Ƃ̌����������ł��B��O�ɂ͓�Ɠ��͒f�R��ǂŁA�R�̂W�`�X���ڂ���ǂ����͂݁A�����Q�D�WKm��

�y��ł��܂��B��ǂ͊�{�I�ɔŒz�y�ۂł����A�U�J���ɐ����A�ڗ������ɂ͍��Ί_���z����Ă��܂��B����̂ق��ɓ�k�����S�����̏��Ղ�

�m�F����A���̂���������ӂł͔Œz�y�ہA���Ί_�A�p�O�Ȃǂ�������������Ă��܂��B

| �������� | |

|

|

| ��� | ���傩�璭�� |

|

|

| �~�� | ������� |

|

�@�@�@

|

| ��S����� | ��傩��̒��� |

|

|

| ���� | ����� |

|

|

| �����܂�Ί_ | �y�� |

|

|

| �k��� | �p�O |

|

|

�v�ۓc��@�o��P��

�����̖���A���|��12��̋���ŁA�����̋ȗւ�������_���R�̋u�˂ɒz���ꂽ����ł��B�Ί_���قƂ�ǂȂ��x�Ɠy�ۂ����炵���y�Â���̏�ł��B

�V��͂͂��߂�����ꂸ�A�P�W�W�O�N�̑�Ō䕨���ԏ��ȊO�̖{�ی����͂قƂ�ǏĎ����܂����B

���݁A�隬�͐�H�����Ƃ��Đ�������C����E�ƕ\��Ȃǂ���������Ă��܂��B

| �O�x | ���x |

|

|

| ��̊ې� | ������ |

|

|

| �䕨����ԏ� | �\��(��̖�) |

|

�@�@�@

|

| �{�ې� | ���|�`ꟓ��� |

|

|

| ����� | ���咷���� |

|

|

| ����E | |

|

|

| ����E����̏H�c�s���̌i�F | |

|

|

�@�@

| �ыȗ� | ����� |

|

|

�@�@

| �ӌ��r | ����� |

|

|

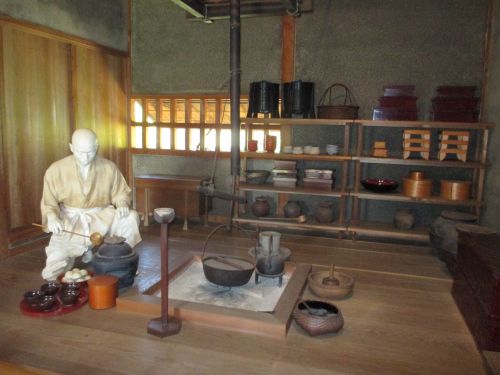

����@�o��P��

����́A�P�R�R�S�N�ɓ암�t�s�ɂ��A�n�����݂̐�ݒi�u��ɒz�邳�ꂽ���R��ł��B�P�U�Q�V�N�܂�

�̒n�ւ��ɂ��g���Ȃ��Ȃ�܂ł̖�300�N�ԁA���˒n���̒��S�ł����B�{�ہA���فA���P���A���O�فA

�ق̂T�̋ȗւ���\������Ă��܂������A���݂͖{�ہA���فA���P���̂R�̋ȗւ��������Ă��܂��B

�{�ۂɂ͎�فA��n���A���n���A�H�[�A�b����[�A�q�A�ԏ��ȂƂ��ؑ���������Ă��܂��B

| ���P���ȗ� | ���P���ȗ֖x |

|

|

| ���ًȗ� | ���ًȗ֖x�� |

|

|

| ��a | |

| �@�@�@ | |

| ���� | �[�� |

|

�@�@�@

|

| ��n�� | ��a |

|

|

| ��a���� | |

|

|

| �k�� | ���n�� |

|

|

| ���n���� | �����E |

|

|

| �ԏ� | ���a�� |

|

|

| ��b��� | �b����[ |

|

|

| �q | ����a�� |

|

|

| ���� | �암�t�s���� |

|

|

������@�o��R��

������́A�암�˓암���̋���ł��B�����𗬂��k���Ɠ쓌���𗬂�钆�Ð�̍����n�A���݂̐����s���S���ɂ������ԛ���u�˂ɒz�邳�ꂽ

�A�s�����R��ł��B�{�ۂ̖k���ɓ�̊ۂ��z����A����ɂ��̖k���ɎO�̊ۂ��z����A�{�ۂ��͂ނ悤�ɍ��ȗցA�W�H�ہA��R�ȗւ��z����Ă��܂��B

�{�ۂɓV��䂪�z����܂������A���{�ւ̉�������V��͒z����܂���ł����B�V���Ɍ�O�K�E�����������p�Ƃ���܂����B

������͉�Îᏼ�߃���A���͏����Ƌ��ɓ��k�O��Ί_����ɐ������鑍�Ί_�Â���̔�������ł��B

������̒��ɂ́u�ΐ��v���ǂ̔肪����܂��B

�s�����̂���̑��ɐQ����т�

��ɋz��ꂵ

�\�܂̐S

| �]�ˎ��㌳�a���̐Ί_ | ��ԍ����Ί_ |

|

|

| �����z�̐Ί_ | �B�ꌻ�������̕F�� |

|

|

| �L������ | �{�ۖ�� |

|

�@�@�@

|

| �{�ې� | �V���� |

|

|

| �W�H�ې� | ���ȗ� |

|

|

| ������ | �{�ۓ쐼���Ί_ |

|

|

| ��C��(�O�p���̐ΐς�) | ��̊ې� |

|

|

| �ΐ��؉̔� | �O�̊ې� |

|

|

| �G�X�q�� | ��ԌÂ��Ί_(��ʐς�) |

|

|

| �Ί_�ɂȂ�Ȃ������c�O�� | �r���̂��߂̎� |

|

|

| ����� | �n�_�� |

|

|

��Îᏼ��{�}���\�����o��̂��ߕ�������Îᏼ�s�ɗ����̂ŁA��Îᏼ��ɓo�邵�܂����B

��Îᏼ��@�o��S��

��C�푈��킢���������B���w�̌���̕��R��ł��B�������ォ�炠�����������̍������������������\���N������C���A���̂����삩��

�ᏼ�ɉ��߂܂����B�܂��A�����{�ł͏��̖{�i�I�ȑw���^�̓V������āu�߃���v�Ɩ������܂����B���̌����������������ɂ���ċ�x���A

���x�ɕς�����V����T�d�ɂ���ȂǑ�K�͂ȉ��C���s���A���k���w�̖���ƂȂ�܂����B�c���S�N�̕�C�푈�ł͐V���{�R�̈ꂩ���ɋy��/p>

�ҍU�ɑς��A��U�s���̖���Ƃ��Ēm���悤�ɂȂ�܂����B�y��Ӑ��쎌�́u�r��̌��v�̃��f���͂��̉�Îᏼ��Ƃ������Ă��܂��B

�܂��A��C�푈���ď��ł͐V�����d���X�y���T�[�e�Ő�������Ƃ��L���ł��B

| �k�o�ېΊ_ | �k�o�ۖ��` |

|

|

| �k�o�ې� | �����a |

|

|

| ���ۖ�� | ���o�ې� |

|

�@�@�@

|

| ������ | �V�� |

|

|

| �V��Ί_ | |

|

|

| ���蒷������ | ��јE |

|

|

| ���蒷���ƓV�� | �{�ې� |

|

|

| �\�� | �����يt |

|

|

| �O�K�E�� | �L���� |

|

|

| ��̊ې� | �O�̊ې� |

|

|

| �V�����d�� | �y��Ӑ��� |

|

|

�����̗��}���\�����o��̂��ߎ��ꌧ�ɗ����̂ŁA�F����ɓo�邵�܂����B

�F����@�o��Q��

�F����͔��i�ɗՂވ�ɉƂP�S��̕��R��̌���ł��B����l�V���̈�l�A��ɒ��������i�ΔȂ̈�R�̒n�ɏ��z�����Ƃ������Ƃ�

�n�܂�܂��B�z��͒����������ߌv��݂̂ɏI��������A���̈ӎu���p���Ŏq�̒��p���F���R(���T�R)����n�Ƃ��Ē�߂āA�c��

�P�Q�N�ɓV��Ȃǂ̎�v���������������B�z��͓V�������ōs���A���a�R����Ï�Ȃǎ��ӂ̔p�邩��p�ނ�ނȂǂB����

�}�s�b�`�Ői�߂�ꂽ�B�������A�鉺���̂Ȃǂ̊����ɂ͂Q�O�N���܂�̍Ό���v�����B

| ���`�D���猩���Ί_�E��� | |

|

|

| ���a�������E | �n�� |

|

|

| ���x | �{�ۂւ̓o��� |

|

�@�@�@

|

| �L���� | �V���E |

|

|

| ���ۖ� | �V�� |

|

|

| �V�炩��̒��� | |

|

|

| �O�d�E | �O�d�E����̒��� |

|

|

| ���{�� | |

|

|

| ��ɒ��J���N������߂��������؎� | >|

|

|

| ��ɒ��J�� | ��ɒ����� |

|

|

�ɉ���V�e�B�}���\�����o��̂��ߎO�d���ɉ�s�ɗ����̂ŁA�ɉ����ɓo�邵�܂����B

�ɉ����@�o��R��

�ɉ����́A���~�n�̂قڒ����ɂ������n�̖k���ɂ���W��184m�̋u�Ɍ��Ă�ꂽ���R��ł��B�k�ɂ͕�����ƒѐA��A

��ɂ͋v�Đ�A�����ɂ͖ؒÐ�̖{��������A��Ə鉺������芪���v�Q�̒n�ɂ���܂��B���ď���̏ꏊ�ɂ͗v�ǂƂ��Ă�

���p���ꂽ���y����m�؎��ق�����܂����B�D�c�M�Y�i�k���M�Y�j�̉Ɛb�ł�����Y���͕��y���̐ՂɍԂ�z�������A���q�E���v���

�킢�̍ۂɘe������ɂ���ė��邳����ꂽ�B�V��13�N�i1585�N�j �ɓ���莟�ɂ���ĉ��C���A�c��16�N�i1611�N�j�ɓ���ƍN�̖���

�����ē������Ղ����C���܂����B���N���{��Ƃ����Ă����������Ղ̍�����30m�̐Ί_�͌�������������܂��B

| �����x | ��㉮�~�� |

|

|

| ��㉮�~�\��� | ��㉮�~�Ί_ |

|

|

| �䏊��� | ��[�ˑ��� |

|

�@�@�@

|

| �{�ې� | �{�ۑ���� |

|

|

| �V��E���V�� | �V��Ί_ |

|

|

| ���Ί_ | |

|

|

| ���Ί_ | |

|

|

| �����x | ���P�� |

|

|

��˃n�[�t�}���\�����o��̂��ߋߋE�n���ɗ����̂ŁA����ɓo�邵�܂����B

����@�o��S��

����́A���^�̗��Ɍb�܂ꂽ�㒬��n�ɖL�b�G�g���V�����̋��_�Ƃ��ׂ��A�V���P�P�N����c���R�N�܂Ŗ�P�T�N�����Ēz�邵��

���R��ł��B�d���K�A�����h��̉�������Ƌ������A���̏��������������Ȗ]�O�^�V��ł����B�������A���̈�\�͌��݂قƂ�ǂ����v���Ă���B

����͓���G��������ւ̐�������V���ɒm�炵�߂邽�߂ɁA�L�b����̓꒣��̏�ɐ��y�����A�Ί_��V���ɐς݂Ȃ����ď��z�������߂ł��B

�����āA�G�g�̓V������锒���h�Ă̓������V������i�R�N�Ɋ��������܂����B�������A���̓V��������T�N�ɏĎ����Ă��܂��܂����B

���̌㏺�a�U�N�ɂR��ړV�炪�L�b����V���͂��āA�������̓V����Ɍ��Ă��܂����B

| ���O�x | ���Ί_�ƓV�� |

|

|

| ���O�x�Ɗ��E | ��O�x�ƍ��Ί_ |

|

|

| ��јE | ���� |

|

�@�@�@

|

| ���` | �{�ۓ��ʐΊ_ |

|

|

| ��ԘE | ���� |

|

|

| ���� | �V�� |

|

|

| ���� | �G���E���a���n�̒n |

|

|

| ���� | ����D����Ί_ |

|

|

| ����D����Ί_ | ����D����̓V�� |

|

|

�����݂̂�p�[�N�}���\�����o��̂��߈��m���ɗ����̂ŁA���É���ɓo�邵�܂����B

������@�o��U��

���É��邪�z���ꂽ�n�͂��Ƃ��Ƃ́u�ߌÖ�v�ƌĂꍡ�쎁�̎x�邪����܂����B�����ɓ���ƍN���c���P�T�N�ɐ����̊O�l�喼�����ɑ�X�I�ɓV������

�𖽂��Ēz�邳��܂����B���É���̒z��͑���̖L�b�G����������Ӑ}���������悤�ł��B�L��ȓ꒣��ɁA�V��E���V��𒆐S�ɑ����̑����E��

�E�����ĕ��ׂ��ő勉�̗v�ǂ���������܂����B�d�̓V��ɂ͋����͂��ڂ��āu�������É��͏�ł��v��搂���܂łɂȂ�܂����B��������ˎ�Ƃ���

�ƍN�̋�j�`��������A�ȍ~���É���͌�O�ƕM����������Ƃ̋���Ƃ��ĉh���܂����B���a�ܔN�ɍ���Ɏw�肳��܂������A���a�Q�O�N�̖��É���P�ɂ��

�{�ۂ̂قƂ�ǂ��Ď����܂����B���a�R�S�N�Ɏs���̐��ɂ��ƂÂ��āA�S�R���N���[�g����̓V��t���Č�����܂����B

| ���� | ���É���̃J�� |

|

|

| ������E | �V�� |

|

|

| ������ | ���k���E |

|

�@�@�@

|

| �V��b�� | �ΐς݂̍��� |

|

|

| �V��Ə��V�� | �{�ی�a |

|

|

| �{�ە\��V�� | �����Έ��̑� |

|

|

| ������E | �ߌÖ��Ղ̐Δ� |

|

|

�݂��ƃV�e�B�n�[�t�}���\�����o��̂��ߍ�ʌ��ɗ����̂ŁA��z��ɓo�邵�܂����B

��z��@�o��P��

��z��́A��J�㐙�������P�S�T�V�N�ɑ��c����E���^�e�q�ɖ����Ēz�邵������ł��B�P�T�X�O�N�ɓ���ƍN���]�˂ɓ���ƁA�d�b�̎���d�������̏��

�z�u���܂����B���̌�����{�̗L�͂ȑ喼����z�ɔz�u����܂����B�]�˂̑��́u���c����v�A����́u��z��v�Ƃ�����قǏd�v�ȏ邾�����悤�ł��B

�{�ی�a�͓��{�ł������Ȃ����������a�̈�\�Ƃ��ċM�d�ł��B�{�ی�a�̌��ւ͓����̑哂�j�����������Ȃ��A�����ɂ͂U�������c���Ă��܂��B�܂��A

�{�ی�a�̘e�ɂ͉ƘV�l�����ڒz��������Ă��܂��B�{�ۂׂ̗̓V�_�ȗւɂ́u����̓V�_���܁v�Ƃ�����O�F��_�Ђ�����܂��B���̐_�Ђ͂��S��

�u�Ƃ����v���˂̒n�Ƃ����Ă��܂��B���Ƃ����Ƃ����@�����͂ǂ��̂ق��݂�����@�Ă܂̂ق��݂�����E�E�E���

�܂��A�鉺���̐Ղɂ͊ό������́u���̏��v������܂��B

| ���c���� | ��̎� |

|

|

| �{�ۖ�� | �{�ی�a |

|

|

| �ƘV�l�� | �뉀 |

|

�@�@�@

|

| �O�F��_�Ђ̎Q�q�� | �c�ȗ֖�� |

|

|

| �x�m���E�� | ������ |

|

|

| ���m��� | ���m��x |

|

|

| ���̏� | |

|

|

�ǔ����R�n�[�t�}���\�����o��̂��ߌ��R�s�ɗ����̂ŁA���R��ɓo�邵�܂����B

���R��@�o��V��

���R��͂P�T�R�V�N�A�D�c�M���̏f���ɂ�����D�c�M�N���ؑ]�쉈���̕W���W�Wm�̋u�ˏ�ɒz�������R��ł��B��̓꒣��͓V��̌��{�ۂ�����

���̊ہA�˂̊ہA���̊ۂ�A�s���ɕ��ׂ����̂ł��B�{�ۂ̔w��͖ؑ]��ɂ���Ď���Ă��āA������u�㌘�Łv�̍\���ɂȂ��Ă��܂��B�V���

���܂�傫������܂��A���ʂ̐��ʂɓ��ꉮ�j���A�R�K�̓�k�ɂ͓��j��������S�K�̉ؓ������܂߂Č��������̂���ӏ��ɂȂ��Ă��܂��B

�ؑ]��̔Ȃ���̏�̒��߂̔������́A�����ɂ��Ȃ�Łu�����v�̕ʖ�������܂��B���͖ڂ܂��邵����サ�����A�P�U�P�V�N��������Ƃ̕t�ƘV��

�����������ɂȂ�܂����B���̌㖾���ɂȂ��Đ��{����̏C���E�����������ɐ������ɏ��n���Čl���L�Ƃ����������`�Ԃł����B�������A�����P�U�N��

���c�@�l���R�锒�镶�ɂ̏��L�ɂȂ�܂����B

| �鉺�����i | ����� |

|

|

| �{�� | �Η��Ƃ� |

|

|

| �t���E | �Ί_ |

|

�@�@�@

|

| ���j�� | ��艏 |

|

|

| �V�炩��̒��� | |

|

|

���c�����v�}���\�����o��̂��ߏ��c���s�ɗ����̂ŁA���c����ɓo�邵�܂����B

���c����@�o��S��

�����̏��c����͂P�T���I����ɑ�X�����z�������R��ł��B��̑��݂��͂�����Ƃ���͖̂k�𑁉_���P�S�X�T�N�ɓ��邵�Ă���ł��B��k������

���_�ƂȂ�A�㐙���M�═�c�M���̐N�U���ނ�����U�s���̏�ł����B���̌�A�L�b�G�g�̐N�U�ɔ����āA�鉺���S�̂��܂ޑS���XKm�ɋy�ԑ�K�͂�

���\�����z����܂����B�������G�g�R�̈��|�I�ȕ��͂ɂ���ĊJ���]�V�Ȃ�����܂����B�]�ˎ���ɂ͓���̕���喼��v�ێ��ɂ���ċߐ���s��

���Đ�������܂����B�u���C���̍A����}�����v�Ƃ��ē��C���̊֓�������̗v�Ղ��߂�����ł����B

| �n�o�� | ��̊ۋ��E |

|

|

| �n���ȗ֓��� | �n���ȗ֓�d�E�� |

|

|

| ���� | ��Ֆؖ� |

|

�@�@�@

|

| �{�� | �{�ۓ��̋��� |

|

|

| �V�� | |

|

|

| �V�炩��̒��� | |

|

|

���{�吳���N���X�J���g���[���o��̂��ߌb�ߎs�ɗ����̂ŁA�r���⑺��ɓo�邵�܂����B

�⑺��@�o��Q��

�⑺��́A��a�̍����(�ޗnj�)�����̏��R��(���R��)�ƕ��ԓ��{�O��R��̈�ɐ������閼��ł��B��͍]�ˏ��˂̕{��̒��ł�

�ł�������(�W��717m)�ɒz����A���፷180m�̓V�ӂ̒n�`���I�݂ɗ��p�����v�Q���łȎR��Ŗ��̗N���Ղ��C�ۂ܂ł��鑢��Ɋ�������Ă���A

�ʖ��u���P��v�Ƃ����Ă��܂��B�D�c�M���̏f�ꂨ����P����~���A�Ō�܂ŗ̖���������Ɠ`����� �Ă��邱�Ƃ���u�����̗��v�ƌĂ�Ă��܂��B

| ���ۘE | �ˍZ�m�V�� |

|

|

| ���� | ����� |

|

|

| ��̖�� | �� |

|

�@�@�@

|

| ���P�� | �H�E�� |

|

|

| �Z�i�� | |

|

|

| ���ǖ���� | �{�� |

|

|

| �V�炩��̒��� | |

|

|

���q�}���\�����o��̂��ߐ�t�����q�s�ɗ����̂ŁA���q��ɓo�邵�܂����B

���q��@�o��P��

���Ƃ��Ɛ�t�����z�邵�Ă������������̂܂܂��������̂��A�y�䗘�����ƍN�̖��Œz����͂��ߊ������������R��ł��B�Ŗؖ�Ղ̑O�ʂɂ͊p�n�o�̈�\��

�͂�����Ǝc���Ă��܂��B������n�̐��[�̐��}�R�Ɉ͂܂ꂽ�v�Q�̒n�ŐΊ_��p�����A���ׂēy�ۂŋȗւ�@���Ȃǂ��\�z���Ă��܂��B�y�䗘���Ȍ��

�]�˂̔w����ł߂��Ƃ��đ�X����喼�̋���ƂȂ��Ă��܂����B���q��ŗB�ꌚ���Ƃ��Ďc���Ă�����傪���o�ۂƏ�O���q���������Ɍ��Ă��Ă��܂��B

���݂͏隬�����Ƃ��Đ�������Ă��܂��B�����̍��q�ˎ�ŘV���Ƃ��ē��Ēʏ����̖��{���ӔC�҂Ƃ��Ē���ɐs�͂����x�c���r�����������ɂ���܂��B

| ���ۘE | �ˍZ�m�V�� |

|

|

| ���� | ����� |

|

|

| ��̖�� | �� |

|

�@�@�@

|

| ���P�� | �H�E�� |

|

|

| �Z�i�� | |

|

|

| ���ǖ���� | �{�� |

|

|

| �V�炩��̒��� | |

|

|

�˂���s�b�N����ɎQ�����邽�߂ɁA���挧�ɗ����̂Œ����ɓo�邵�܂����B

�����@�o��Q��

�����́A���j�I�ɒ����ȉH��(��̖L�b)�G�g�̕��ƍU�߂̕���ɂȂ�A�]�ˎ���ɂ͍���12�Ԗڂ̐����ւ�������ˎO�\�̋���ƂȂ�܂����B

���̗��j�̒�������A��������ߐ��Ɏ��鑽�l�ȏ�̎p���c���A���{��s�̗��j��颏�s�̔����٣�ƌĂ�Ă��܂��B

���݂͌����̑啔��������A��ɐΊ_��V��䂪�c����Ă��܂��B

�ŋ߂ł͍]�ˎ���̎p�����߂����߂ɕ����v�悪���肳��A���C���G���g�����X�ƂȂ鋴�Ƒ��傪��������܂����B

| �[��싴 | �x |

|

|

| �k�m���� | ���≺��� |

|

|

| ��m�ېΊ_ | ���Ί_ |

|

�@�@�@

|

| �\���� | �V���� |

|

|

| �O�K���E�� | �o�Ί_ |

|

|

�˂���s�b�N����ɎQ�����A���̋A�H�œr�����Ԃ��ĕP�H��ɓo�邵�܂����B

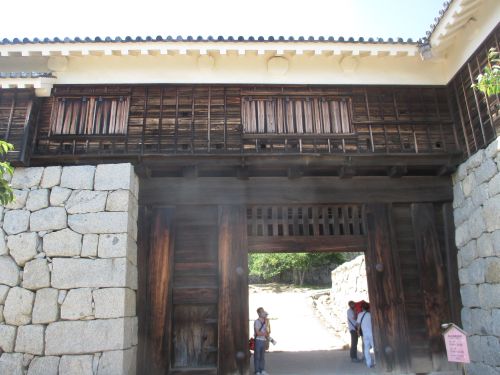

�P�H��@�o��S��

1333�N�ɔd�����̎��E�ԏ������i�̂�ނ�j���P�R�ɓ꒣������A1346�N�Ɏ��j��́i�����̂�j���z�邵�����Ƃ��n�܂�ł��B

���̓����͖h��̂��߂̐���y�ł���y�ۂ�z���������̎R�邾�����ƌ����Ă��܂��B

�ԏ����̂̂��ɁA���������̏d�v���_�Ƃ���1580�N�ɉH�āi�L�b�j�G�g��3�w�̓V��t��z���n�߂܂����B

�����͌��݂̔����̓V��Ƃ͐^�t�̐^�����̂��邾���������ł��B

�����āA�փ����̐킢���u���������N��1601�N�A�V���ɏ��ƂȂ����r�c�P�����P�H��̑���z���J�n���܂��B

���z���o��1609�N�Ɋ��������̂��A�u�����v�Ƃ��Ă�����݂̐^�����ȕP�H��ł��B

�P�R����э�R�𒆐S�ɒz���ꂽ���R��ŁA���{�ɂ�����ߐ���s�̑�\�I�Ȉ�\�ł��B

�]�ˎ���ȑO�Ɍ��݂��ꂽ�V�炪�c�錻��12�V��̈�ŁA���x�ȓ��̂قƂ�ǂ̏�悪���ʎj�ՂɁA�������z���̓��A

��V��E���V��E�n�E��8��������ɁA74���̊e�팚�����i�E�E�n�E27���A��15���A��32���j���d�v�������ɁA���ꂼ��w�肳��Ă���

| �O�̊ې� | ���� |

|

|

| �O�̊ۍL�ꂩ��̓V�� | ��V�� |

|

|

| �H�̖� | ���̖� |

|

�@�@�@

|

| ��̖� | �̖͂� |

|

|

| �{�ۂ���̓V��Q | ���̊ۂ���̓V��Q |

|

|

| �S��L�� | ���C�O�̐��S�� |

|

|

�v�ۓc��@�o��Q��

�v�ۓc��́A�c�����N(1602�j�ɏo�H���֍��ւ��ƂȂ������|����\���ܐ甪�S�̋���ł���A�����̊f����������R��ł��B

�z��͏���ˎ卲�|�`��ɂ��c�����N(1603�j�N�܌��ɊJ�n����A���������̂͊��i���N(1631�j���Ƃ����Ă��܂��B

�v�ۓc��̓����́A�Ί_���قƂ�ǂȂ��x�Ɠy�ۂ����炵����ł��邱�ƂƁA�V��t���͂��߂��瑢��Ȃ��������Ƃ��������܂��B

�V��t��Ȃ������̂́A���ւ��ɂ���������▋�{�ւ̌R���d�A���얋�{�ւ̉����Ȃǂ������ł���ƍl�����Ă��܂��B

| ���y�勴�� | ����x |

|

|

| ������� | ��̊ې� |

|

|

| ����� | �ӌ��r |

|

�@�@�@

|

| ������ | �䕨����ԏ� |

|

|

| �\�� | ���|�`����� |

|

|

| ����� | �ыȗ֖�� |

|

|

| �y��� | ��{�ې� |

|

|

| ����� | ���咷���� |

|

|

| ����E | |

|

|

| ����E����̒��� | |

|

|

| ���o�����@�� | ���x |

|

|

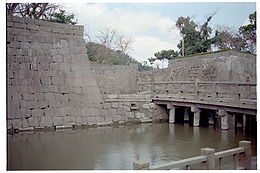

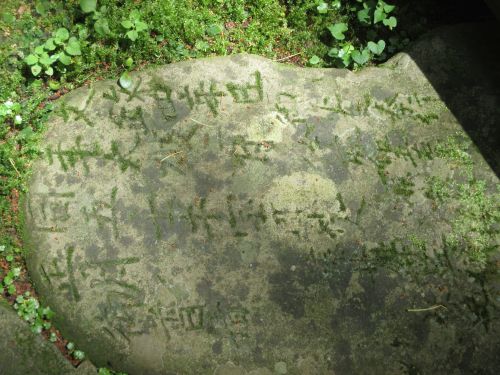

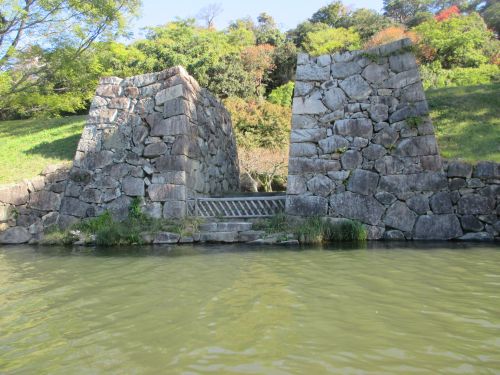

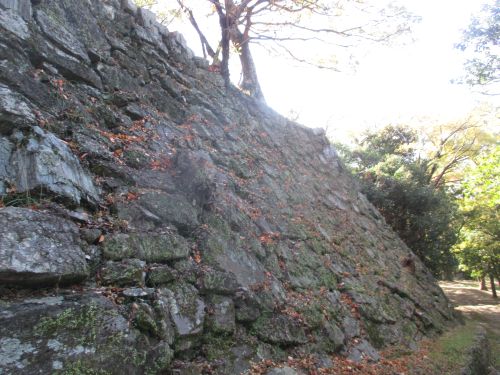

�ܗŊs�@�o��Q��

�R�O���̔��ك}���\���ɏo�ꂷ�邽�߂ɖk�C���ɗ����̂ŌܗŊs�ɓo�邵�܂����B

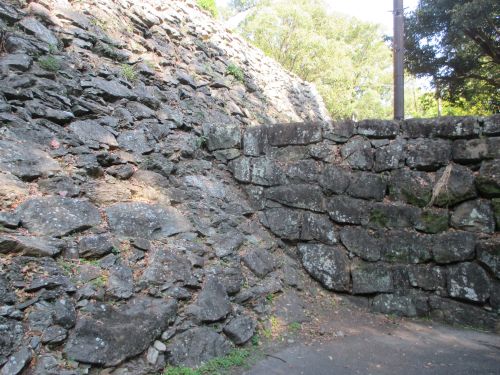

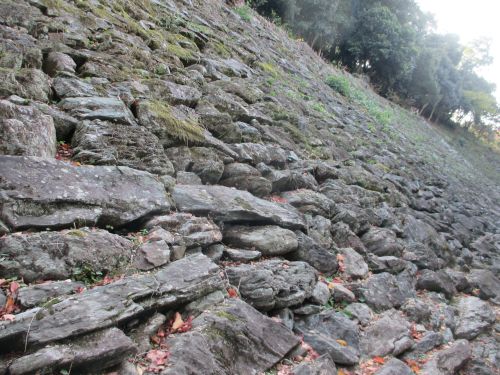

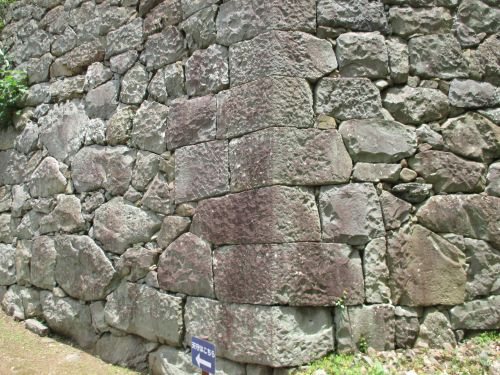

�ܗŊs�́A�]�˖��{�����ٕ�s���̖h�����ł߂�ړI�ŁA�P�W�T�V�N�ɒz����͂��߂P�W�U�S�N�Ɋ������������`(�ŚƎ�)������

���m���̓y�ۂł��B���m�R�w��z��ɗD�ꂽ�ɗ\�̗��w�ҕ��c��O�Y���v��S���������̂ł��B�ŚƎ��̏�͂P�T���I�ɉ��B��

�l�Ă��ꂽ���̂ŁA�h��Ɏ��p�͂���܂���B�������A���{�ōő�̐��m���y�ۂ̌ܗŊs�͊O���Ƃ̐킢�̕���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B

�ܗŊs�͋����{�E���R�ƐV���{�R�Ƃ̊ԂŖ������N���痂�N�ɂ����ČJ��L����ꂽ�u���ِ푈�v�̌���̕���ɂȂ�܂����B

| ������ | |

|

|

| ���ٕ�s�� | |

|

|

| ���ˏo���Ί_ | ��x |

|

�@�@�@

|

| ���Β� | �^���[���猩���ܗŊs |

|

|

���O��@�o��P��