| �g�b�v | �l���H�� | �l���H�t�ł� | RUN���a2025 | �����C������� | �S����߂��� | ����� |

��N�ސE��������A�l�����\�������̕����H���������ƍl���Ă��܂����B���̏����̂��߃l�b�g�ȂǂŐF�X�ƒ��ׂĂ��܂����B

����������A���N(����27�N)�̂T���R�P���܂łɎQ�q����A���J�n1200�N�L�O�X�^���v�̉���ƋL�O��e�����^�����Ƃ������Ƃ�m��܂����B

�����H���ƊԂɍ���Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠��������̎l���H�̗��̓N���u�c�[���Y���́u�S���v�����v�W�����{�^�N�V�[���p

�l�����\�����ƍ���R�̃c�A�[�ōs�����Ƃɂ��܂����B�S���P�Q��(��)����P�O�����P�P���̗��ł��B

�h�����������ŏ����s��������܂������A��p�⍂��R�Q�q�������ɑg�܂�Ă��邱�Ƃ▼�É������Ƃ������Ƃł��̃c�A�[�Ɍ��߂܂����B

�@�@���t���߁c����͏���̌��ӂ�\�����̂ł��B

�@�@�U���c�m���̌U���𗪎����������̂ŁA���Q��̂Ƃ��̐����ł��B��{�I�Ƀg�C���E�H���̎��͊O���܂��B

�@�@����c�^���𐔂��邽�߂̖@��ł��B�P�O�W�̎�����{�A����ł��B

�@�@�o�{�c�ʎ�S�o�A��{���^���A�����^���A������Ȃǂ�������Ă���njo���Ɏg�����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�[�D�c�䕧�ɂ��肢���Ƃ⎁���Ȃǂ�`���邽�߂̎D�ł��B�{���Ƒ�t���ɔ[�߂���̂ł��B�܂��A���ڑ҂������ɂ�����ɓn���܂��B

�@�@�@�@�@�@���Q�肷��O�ɋL�����Ă����K�v������A�P�����łQ���K�v�ɂȂ�S���łP�W�O�����炢�K�v�ł��B�L���ɂ͌��\���Ԃ�������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�[�o���c�Q�q�̏Ƃ��Ď��������������߂̐�p�̒��ʂł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@������c�O�@��t�̍����h��ƌ����A���̏�Ƌ��ɕ������Ƃ����s��l���Ӗ�������̂ł��B���̏�ł͓˂��Ă͂����Ȃ����̂ł��B

�@�@�낤�����c�䕧�ɓ����������邽�߂̂��̂ł��B

�@�@�����c�䕧�ɍ��������邽�߂̂��̂ł��B

�@�@���C�^�[�c�X�C�A�����ɉ�������̂ł��B

�@�@���ɑ܁c����A�X�C�A�����A���C�^�[�A�o�{�A�[�D�Ȃǂ����[�����p�̃o�b�N�ł��B�J�̐S�z������̂ŁA�h���d�l�ɂ��܂����B

�[�o���Ɣ[�D�ƌo�{�͗��s��Ђ��璸����̂ŁA����ȊO�̓l�b�g�ōw�����܂����B

���}�͐����ɂ͕K�v�Ȃ̂ł����A����͉ו��ɂȂ�̂ŗp�ӂ͂��܂���ł����B�H���ł������ȏ�̐l�����Ԃ��Ă��܂���ł����B

�@�@�����c�[�o���Ȃǂɖ{����\�������Ɩ{���̖��O�A���@�̖��O��n�������āA���̏�Ɏ��������Ă���������̂ł��B

�@�@��e�c�����̂��{������������D�̂��Ƃł��B�[�o���Ȃǂɂ��������������ƈꖇ�����炤���Ƃ��ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@���̂��D�́A���Q��̏Ƃ��āA�u��e���v�ɕۑ����đ�ɂ��邩�A�|�����Ȃǂɕ\�����ĉƕ�Ƃ��Ĉ������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@������e��1200�N�L�O��e�̂Q������ŁA�Q�������ɕۑ��ł���u��e���v�����邱�Ƃ𑊕����̏��i����ɋ����Ă�������

�@�@�@�@�@�@�A��Ă���A�l�b�g�ōw�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@��D�R��(�m����)�̍����ɂč�����炵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����͍����ʍs����{�I�������ł��B

�@�@��D�萅��Ŏ��A�������������߂�B

�@�@�@�@�@�@�@�����A���ɉE���A���ɍ���ɐ������߂Č����������܂��B

�@�@�O�D�{���ɂĂ낤�������Đ�����������

�@�@�@�@�@�@�@�낤�����͂P�{�������Ă�B�l�͎̉肸�K�������̃��C�^�[�Œ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����R�{(�ߋ��A���݁A������\��)���܂Ƃ߂ė��Ă�B

�@�@�l�D�{���ɂĘk����炷�B

�@�@�@�@�@�@�@�K�ꂽ���Ƃ�m�点�邽�߂ɂP���炵�܂��B

�@�@�܁D�{���ɂĔ[�D���ɔ[�D������B

�@�@�@�@�@�@�@�ɂ��[�D�̐F���Ⴂ�܂��B

| �D�F | ��@�� |

| ���D | �P�`�S�� |

| �ΎD | �T�`�V�� |

| �ԎD | �W�`�Q�S�� |

| ��D | �Q�T�`�S�X�� |

| ���D | �T�O�`�X�X�� |

| �юD | �P�O�O��ȏ� |

�@�@�Z�D�{���ɂĂ��ΑK�����߂�B

�@�@�@�@�@�@�@�Â��ɓY����悤���ΑK���ɓ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���͂���������悤�ɂƂ������ƂłT�~�����߂܂����B

�@�@���D�{���ɂĐ�B(�H�̂��Ƃɂ��ēK�Ȏw���E�������s���w����)�ƂƂ��ɓnjo������B

�@�@�@�@�@�@�@�J�o��c�o�T��njo����O�ɁA���̓��ɐi�ނ��Ƃ𐾂����Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�������c���̈��s�̈���ݕ��ɜ�������Ƃ��ɏ����镶

�@�@�@�@�@�@�@�O�A�c���A�@�A�m�̎O���M����肷���邱�Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�O��c���̖@�̏C�s�����܂ł������ĐM����邱�Ƃ𐾂����ƂB

�@�@�@�@�@�@�@�\�P���c����q�ł��鎩���͂��܂ł��\�P�̉��߂���邱�Ƃ𐾂����ƂB

�@�@�@�@�@�@�@�����S�^���c�������߂悤�ƌ��S���邱�Ƃ𐾂����Ƃ�(�R��)

�@�@�@�@�@�@�@�O������^���c�����𐳂������ނ��Ƃ𐾂����Ƃ�(�R��)

�@�@�@�@�@�@�@�ʎ�S�o�c��̎v�z�Ȃǔʎ�o�̐��v���Ȍ��ɐ����o�T

�@�@�@�@�@�@�@��{���^���c��{���̞���ł̖��O(�R��)

�@�@�@�@�@�@�@�����^���c���E��F�̐����⋳���E�����Ȃǂ��߂Ă���Ƃ��閧���̎���(�R��)

�@�@�@�@�@�@�@��t�c�O�@��t�̟��ŁA��ԒZ�����o(�R��)

�@�@�@�@�@�@�@������c�njo�̏I���Ɏ����̉����ɋy�ڂ������Ɗ肤���t

�@�@��.��t���ɂāA�{���Ɠ����菇�Ŏl�`��������B

�@�@�@�@�@�@�@��t���ł́A����t���܂����{���Ȃ̂Łu��t�v�͏ȗ����܂��B

�@�@��D�[�o���ɂāA�[�o���Ȃǂɂ��������������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@����̓c�A�[�Ȃ̂ŁA�Q�q�����Ă���Ԃɗ��s��Ђ̕�������ɂ��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�[�o�����͈�P���ɂ��Ĕ[�o���͂R�O�O�~�ł��B

�@�@�\�D�R��(�m����)�ɂč�����炵�܂��B

�c�A�[�̏W���ꏊ�E���Ԃ����É��w�Œ��V���Ȃ̂ŁA�S���P�P��(�y)�͖��É��w�O�̃z�e���ɏh�����܂����B

���悢��l���H�̗��̏o���ł��B

���É��w�V���Q�T�����̂Ђ���S�X�R��(�P�S���Ԏw���)�ʼn��R�w�܂ōs���܂����B�����͂X���P�V���ł����B

���R�w����͂X���R�Q�����̃}�������C�i�[�P�V��(���R��)�ō�o�w�܂ōs���܂����B�����͂P�O���P�O���ł����B

��o�w����̓W�����{�^�N�V�[�R��ɕ��悵�A�r���Œ��H���Ƃ�Ȃ���Q�q�p�i�X�Ɍ������܂����B

���͂P���Ԃŕv�w�ŎQ���̂R�g�̂U�l�ƈ�l�ŎQ���̒j���R�l(�����܂߂�)�̌v�X�l�ł����B�ŏI���܂ł����ƈꏏ�̃����o�[�ł����B

�Q�q�p�i�X�Őg�x�x�𐮂��A�n���Łu��Ԃ���v�ƌĂ�Ă����R����ڎw���܂����B

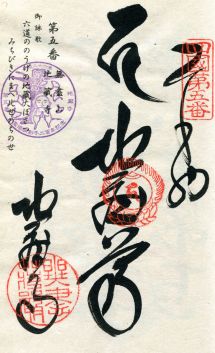

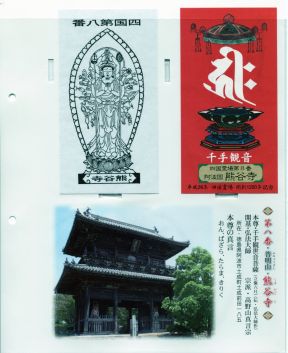

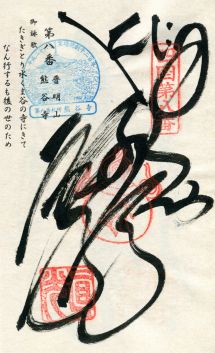

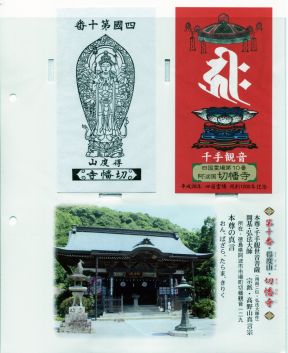

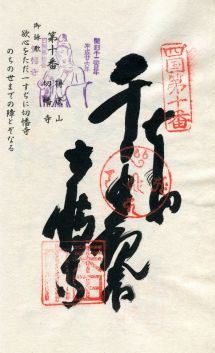

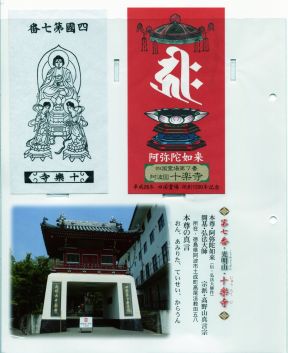

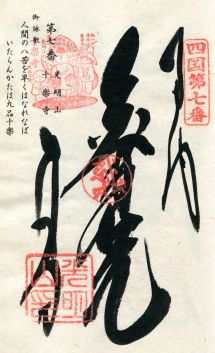

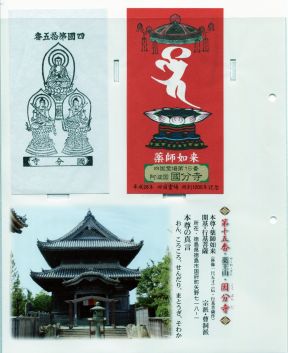

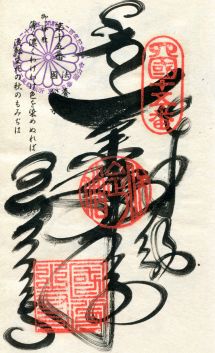

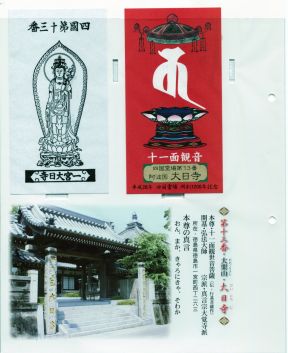

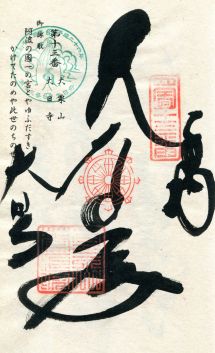

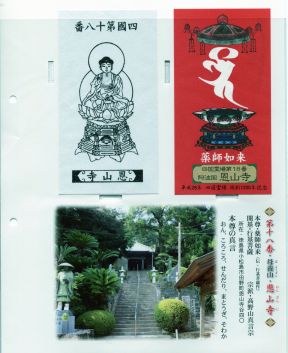

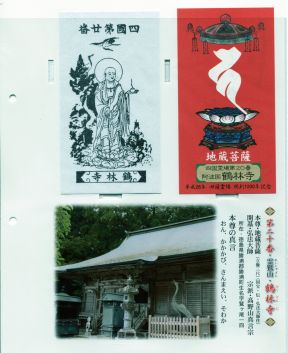

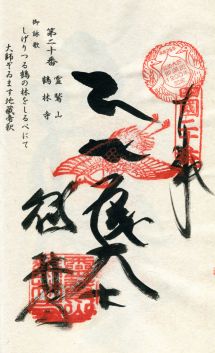

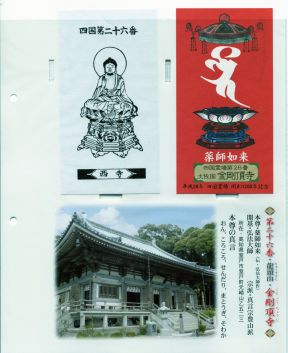

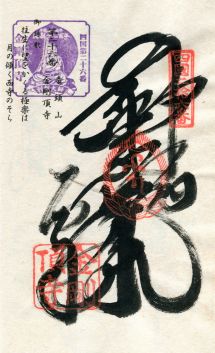

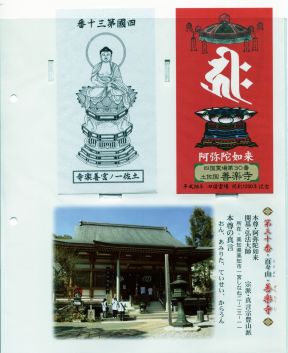

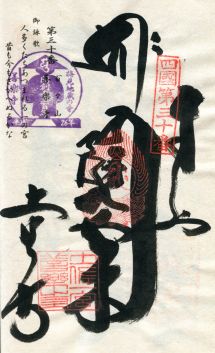

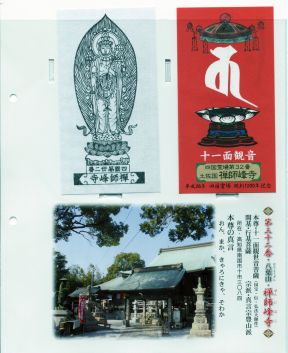

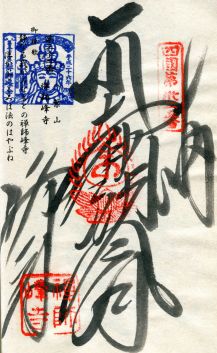

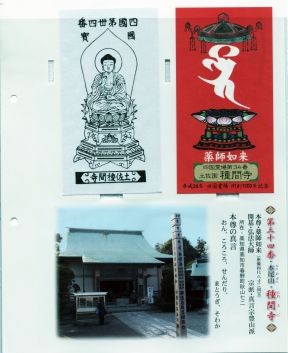

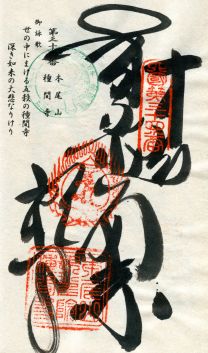

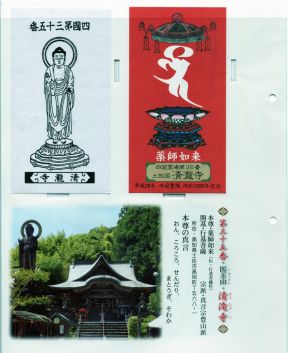

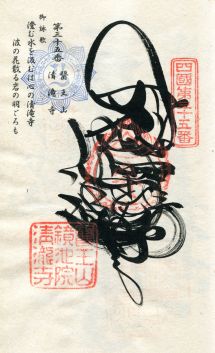

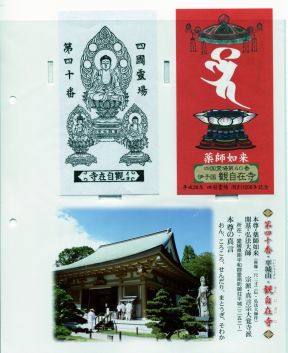

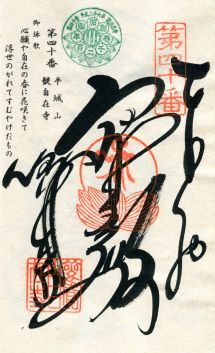

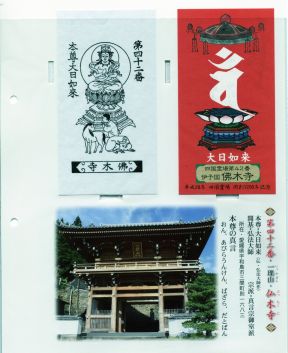

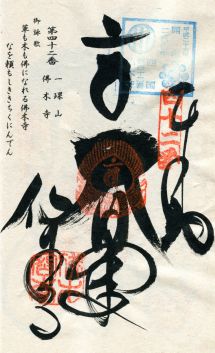

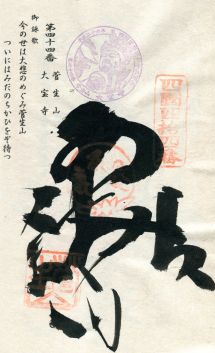

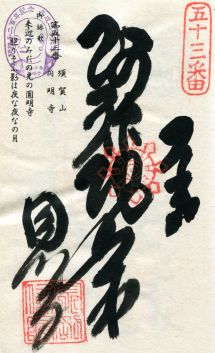

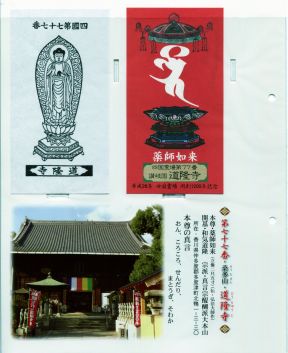

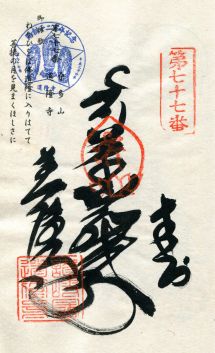

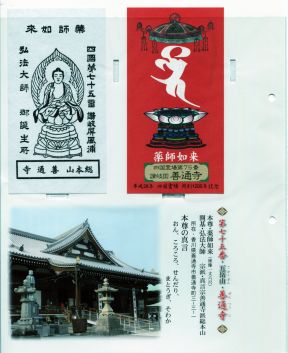

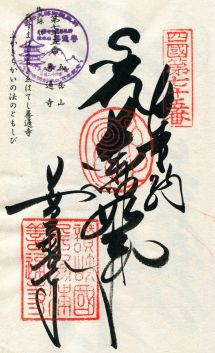

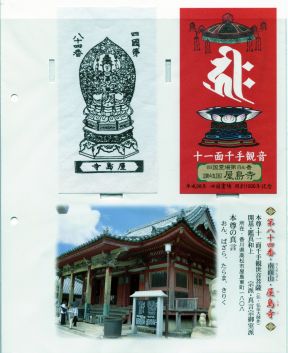

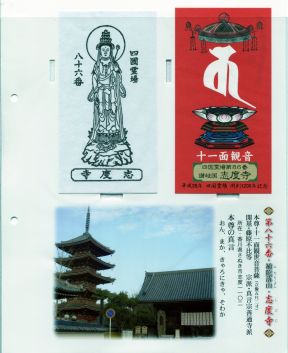

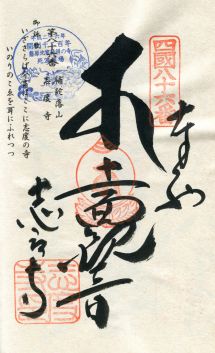

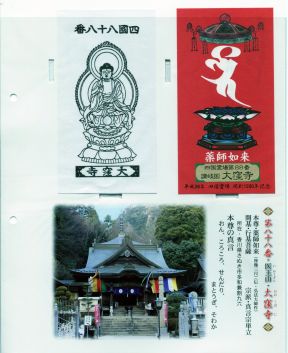

��P�ԎD���@��R��

�@�@�{���@�߉ޔ@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@�̂��܂��@����܂@�ڂ��Ȃ�@�ڂ�

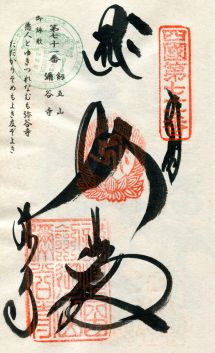

�u���g�̍��̔��M�̓���v�Ŏl�������Ԃ̎D���ł��B��������A���H����͂���t���܂Ƃ́u���s��l�v�ŁA

�H�̗��ɏo�܂��B

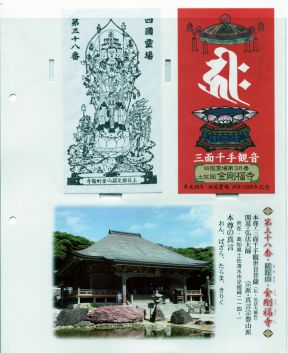

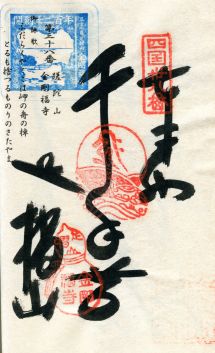

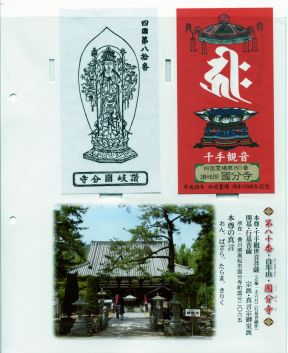

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

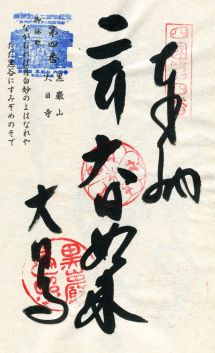

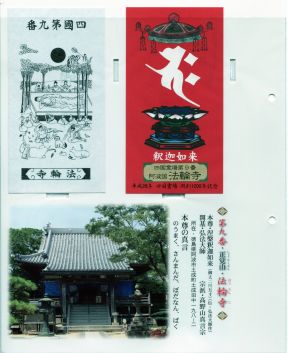

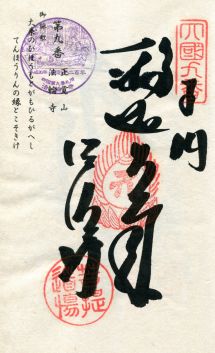

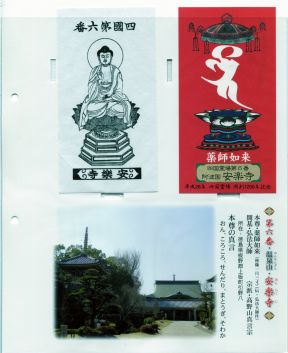

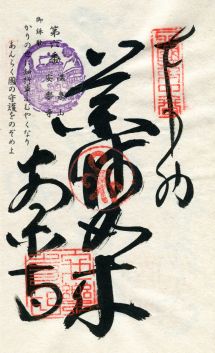

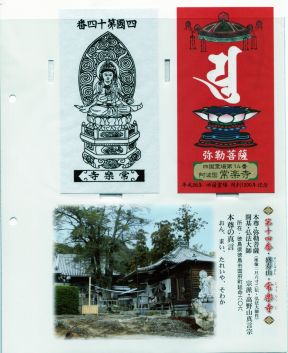

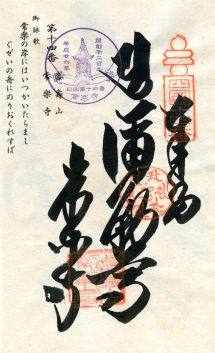

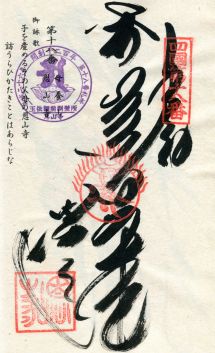

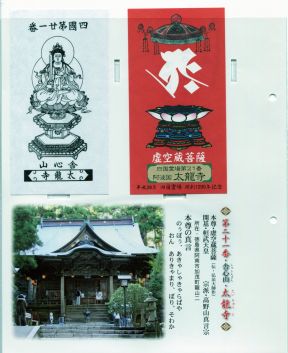

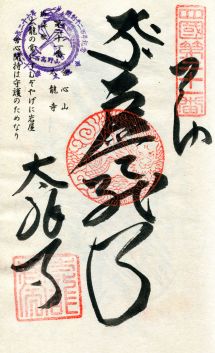

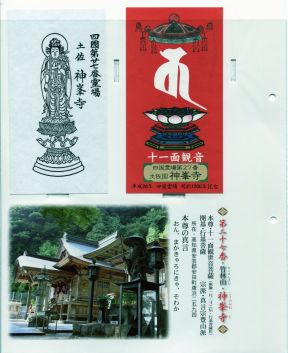

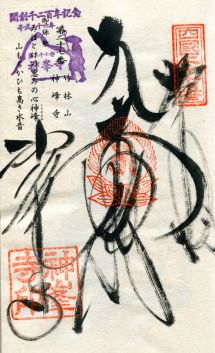

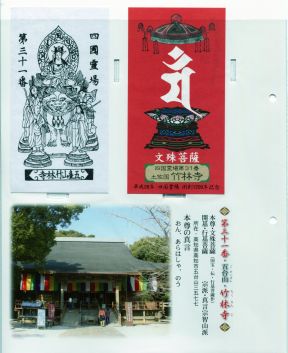

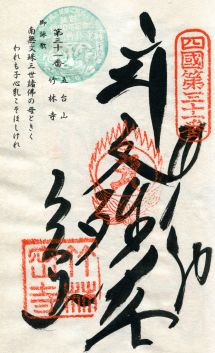

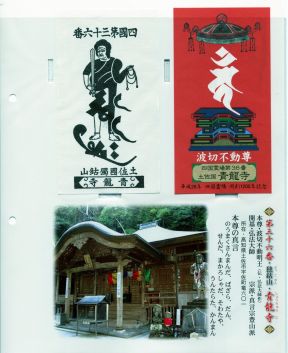

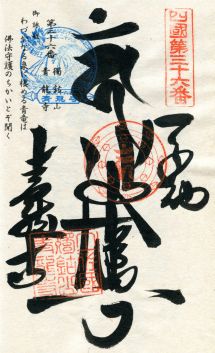

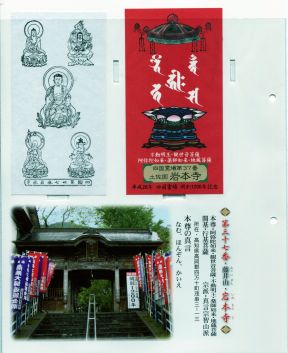

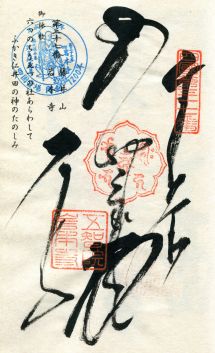

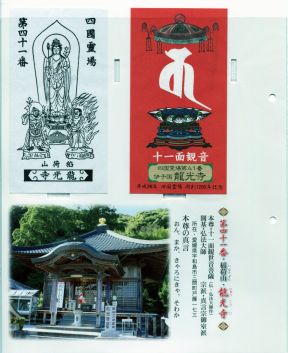

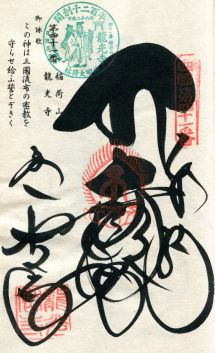

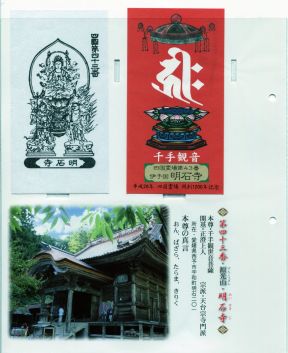

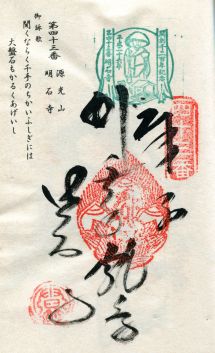

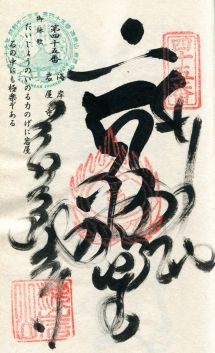

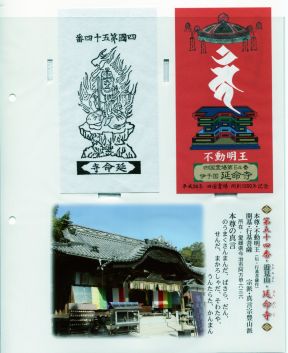

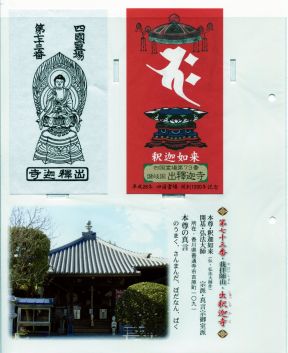

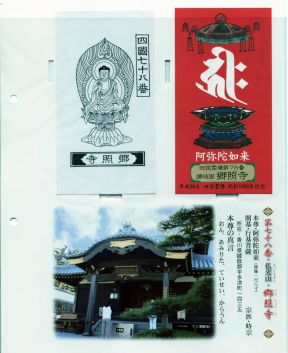

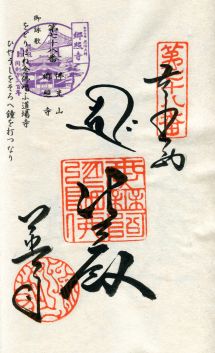

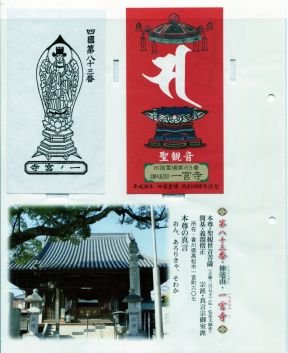

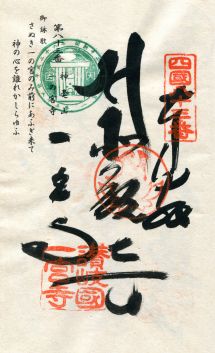

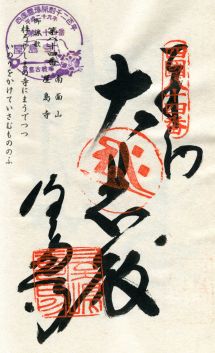

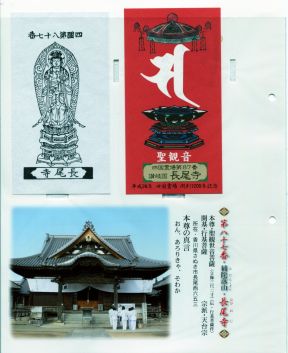

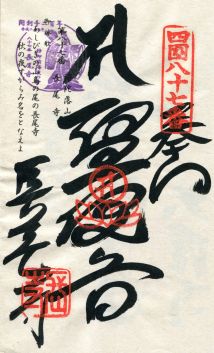

��Q�ԎD���@�Ɋy��

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

����ɔ@���������������������̉��܂ŒB�����Ƃ������ƂŁA�R�������ƎR�ƂȂ����R���̂��鎛�ł��B

�����ɂ́A����t���܂�����A���������u�������v������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

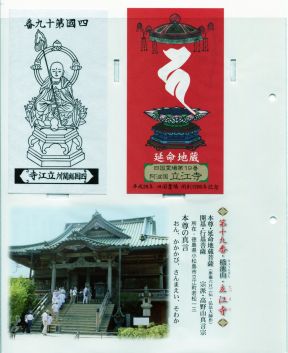

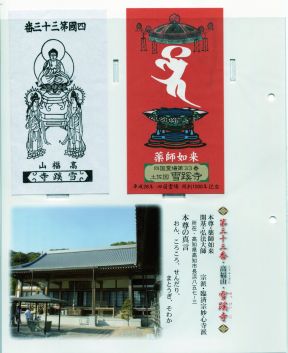

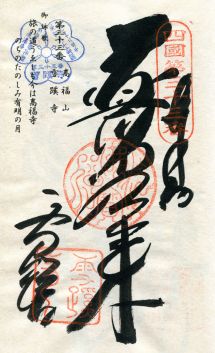

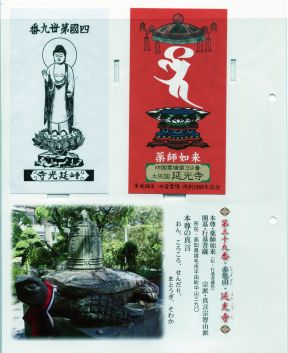

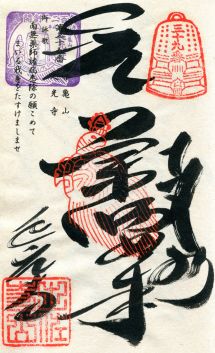

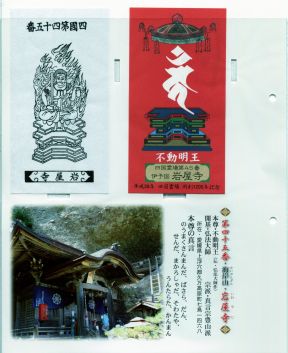

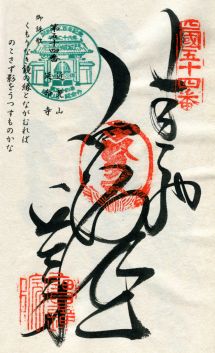

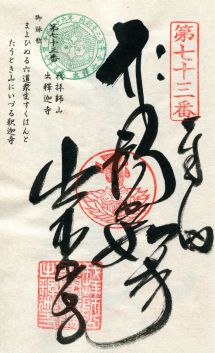

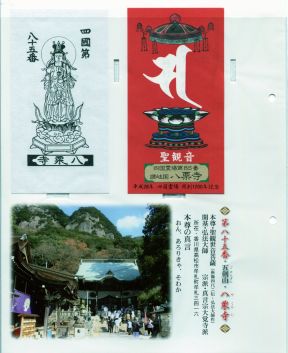

��R�ԎD���@����

�@�@�{���@�߉ޔ@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@�̂��܂��@����܂@�ڂ��Ȃ�@��

���Ƃ�ɋꂵ�ޑ��l�̂��߂ɁA��˂��@�����Ƃ��뉩����̗쐅���N���o������ċ��ɉ����������ł��B

�����ɂ́A���̕����V�ٌc�������グ���Ƃ����u�ٌc�̗͐v������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

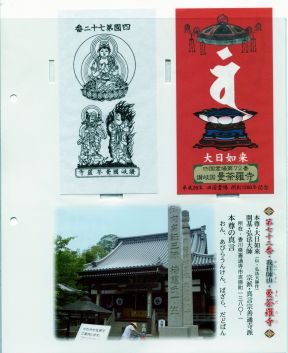

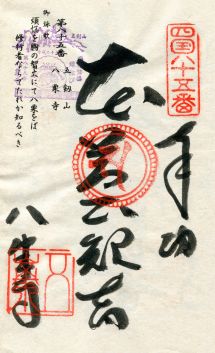

��T�ԎD���@�n����

�@�@�{���@�����n����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�������с@����܂����@���킩

�{���͑�t�̍�ŁA�T�D�T�����̍b�h�p�Ŕn�ɂ܂�����������������n����F�ł��B

�����ɂ͎���W�O�O�N�ȏ�̑��ǁu���炿�ˁv������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

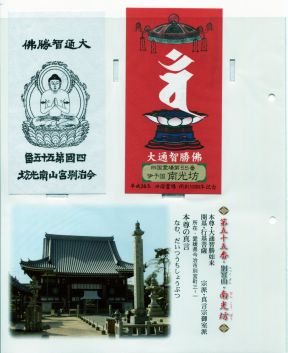

��S�ԎD���@�����

�@�@�{���@����@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���т炤��@���炾�ǂ�

�l�����痣��O�����R�Ɋu�Ă�ꂽ���c�ƌĂꂢ�����ƂŁA�R���������R�ƂȂ����R���̂��鎛�ł��B

��t���l���̂��̒n�ŏC�Ƃ���ĂT�T�����̖{�������獏��ň��u�������ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�ԎD���@�F�J��

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

���a�Q�N�̉Ђő�t�̍�̖{�����������āA���݂̖{���͂��̌�ɊJ�Ⴕ�����̂ł��B

�l�����ŌÂƌ����鑽�Ǝl�����ő勉�̘a�m���l�ܒ��̐m���傪����܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��X�ԎD���@�@�֎�

�@�@�{���@���ώ߉ޔ@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@�̂��@����܂@�ڂ��Ȃ�@��

�ŏ��͌��ݒn���k�ɂS�����̏��ɂ���܂������A�]�ˎ���ɍċ����ꂽ�ۂɂ��̒n�Ɉڂ�܂����B

�{���̟��ώ߉ޔ@�����́A�l�����B��̓���k�ɂ��Ċ�͐������E�e�����ɂ����Q�p�ŁA�߉ނ̓��ł̎p�̑��ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�O�ԎD���@�ؔ���

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

��t�Ƌ@��D�鉳���̉��N�����鎛�ł��B�����́u����������v�Ƃ����肢���A���Ő�Z�ω������Ė{���Ƃ�

���x������ƁA���ω��ɕϐg�����Ƃ����`���̂��鎛�ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ�����y���̏h�V�ɂP�V���R�O�����듞�����܂����B

�����́A���䖲���ʼn����������悭�킩��Ȃ��܂܂̈���ł����B���V�ł͂Ȃ��������A�J�ɍ~���邱�Ƃ��Ȃ��悩�����ł��B

����ڂ���n�v�j���O������A�Ō�̐ؔ����̎Q�q���I���A���̍⓹�̓r���łQ���Ԃ������������Ă��܂��܂����B

�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ŁA�j���w���Ԃ��������牽�Ƃ���Ԃ����ł��A�����ɏh���ꏊ�ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��ł��܂����B

�[�H��A�P�X�����납��{�����A�Łu�������{�v���s���܂����B

�����͎�������A���i����A�T�䂳��Ƃ̑������ł����B�F����ǂ�������Ńz�b�Ƃ��܂����B

�V�C�\��ł́A�����͂��܂�悭�Ȃ��݂����ł��B���Ƃ��J�����͍~��Ȃ��łق����Ǝv���܂����B

�{���̏o���͒��̂V���ŁA���H�͂U���Q�O��������H�ׂ܂����B

�O���̓��������\���������̂ł����A��������ڂ��o�߂Ă��܂��܂����B

������J���~���Ă��Č��ȂP���ɂȂ肻���ł��B

��U�ԎD���@���y��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

���݂������ł́A�O�@�̓��Ƃ��ĉ��N���o�Ă���Ƃ������Ƃł��B

�����ɂ́A����t���܂̂���A���̏��́u���������v������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�ԎD���@�\�y��

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

���������́A���ݒn����R�����k�̕����ɂ������Ƃ������Ƃł��B

�����̒n�����́A�ڂ̕s���R�ȕ��ɂ͗쌱������悤�ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

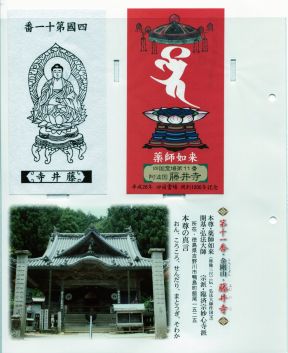

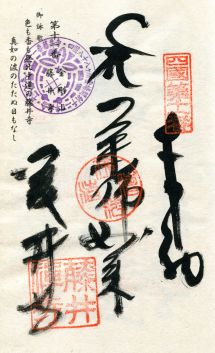

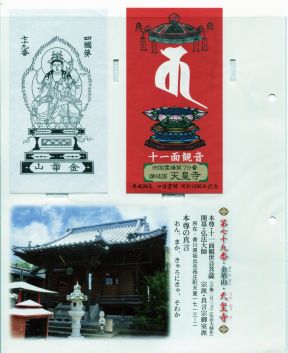

��P�P�ԎD���@���䎛

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

���̎R��̊�̏�łP�V���ԋ����s��̔�@���C�߁A�T�F�̓���A�����Ƃ������Ƃł��B

�{����������A�̂���́u�ւ�듹�v���ĎR���ւƒʂ��Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�V�ԎD���@��ˎ�

�@�@�{���@������t�@��

�@�@�J��@�V���V�c����

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�V���V�c�̒���Ƃ��ĊJ��ꂽ���ł��B

���萅�ɔY��ł������l�̂��߂Ɏ���ň��̓��Ɉ�˂��@��Α������u�����`���́u�ʉe�̈�ˁv������B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�U�ԎD���@�ω���

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�������n�����ɐ����V�c�̖��ɂ�蒺�蓹��Ƃ��Č������ꂽ���ł��B

�l�����B��̍O�@��t�̕M�Ղ����������^���̈�ł�����܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�T�ԎD���@������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�����V�c�������ɂ��S���ɑn�������������̈�ł��B

��t�����̖������͕s���̕��l�ŁA��a�A���̕a�Ȃǂɗ쌱�����邻���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�S�ԎD���@��y��

�@�@�{���@���ӕ�F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@���ꂢ��@���킩

�{���̖��ӕ�F�͎l�����ŗB��̂��̂ł��B

�����͒f�w�������o���ƂȂ������R�̊�Ղ̏�ɂ���A���̌`�痬����Ƃ����Ă���뉀������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�R�ԎD���@�����

�@�@�{���@�\��ʊω���F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

���������͌������ɂ����{�_�Ђ̕ʓ��������������ł��B

�_������ �ɂ��A��{�_�Ђ��J���Ă����\��ʊω��������̎��Ɉڂ���āA�{���ƂȂ�܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�Q�ԎD���@�ĎR��

�@�@�{���@����F

�@�@�J��@���s�ҏ��p

�@�@�{���̐^���@�̂��ڂ��@�����Ⴕ�Ⴋ����@����@���肫��܂�@�ڂ�@���킩

��ւ��S�R���̊C�ɂ����`��������A�ꂻ�������̗R���ɂȂ��Ă��܂��B

�W������W�O�O�����舢�g��̈�ł���܂��B�l�����łQ�Ԗڂ̍����ɂ���܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�W�ԎD���@���R��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�����V�c�̒���ɂ��n�����ꂽ�����́A���l���̎��ł����B

�O�@��t���K�˂Ă�����e�̂��߂V���Ԕ�@���C���āA���l���ւ̋F��𐬏A����e���}�����ꂽ�ƌ����Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��P�X�ԎD���@���]��

�@�@�{���@�����n����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@�������с@����܂����@���킩

�����V�c�������c�@�̈��Y�F��̂��߂ɋF�肵�Č����������莛�ł��B

�����Ƃ����������̏��ɔ��������グ��ꂽ�Ƃ����`�����c���Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��Q�O�ԎD���@�ߗю�

�@�@�{���@�n����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�������с@����܂����@���킩

�O�@��t�����̎R�ŏC�ƒ��Y����H�̔��߂��V���ɕ����~�肽�Ƃ����`��������A�{���O�Ɉ�̒߂̑�������܂��B

�W������T�T�O������A���g�̎O��̈�ŎR�x���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ�����h������ɂP�W���O�O�����듞�����܂����B

��͂�A������J���~���Ă��Ė{���ɑ�ςȈ���ł����B

�����͏��i����Ƃ̑������ł����B�����J�����ׂ̕����͎�������ƋT�䂳��ł����B

�����͌��\�R�̒��Ȃ̂ŁA�����̃X�}�t�H�͒ʐM�s�\�ł����B�������A�h�R���̃X�}�t�H�͎g����悤�ł����B

�ĎR���ւ̓��́A�Ό��ԂƂ���Ⴄ���Ƃ��ł��Ȃ��ƂĂ��������ł����B�ߗю��ւ̓��������悤�ɋ������ł����B

�Ό��Ԃ�������A����Ⴆ��Ƃ���܂Ńo�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŎԂł͗������Ȃ��Ƃ���ł��B

�V�C�\��ł́A���������܂�悭�Ȃ��݂����ł��B���Ƃ��J�����͍~��Ȃ��łق����Ǝv���܂����B

�{�����A���V���̏o���ł��B���\���̏o���������ĉו��̐����Ȃǂő�ςł��B

�������V�C���܂�悭�Ȃ��݂����ł��B�J�͍~���Ăق����Ȃ��ł��B

�܂��A�ŏ��ɑ��������[�v�E�F�C�̒���Ԃ̕ւɏ�Ԃ��đ�������ڎw���܂����B

���V��������A���[�v�E�F�C����̌i�F�͂������Ȃ̂ł����A�c�O�A�܂��ł��B

��Q�P�ԎD���@������

�@�@�{���@����F

�@�@�J��@�����V�c

�@�@�{���̐^���@�̂��ڂ��@�����Ⴕ�Ⴋ����@����@���肫��܂�@�ڂ�@���킩

�O�@��t���P�O�O���Ԃ̏C�Ƃ��C�߂��ꏊ�Ƃ���Ă��āA�u���̍���v�ƌĂ�Ă��܂��B

�W������U�O�O���̈��g�O��̈�ł����A���̓��[�v�E�F�C���J�ʂ���ĕ֗��ɂȂ�܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

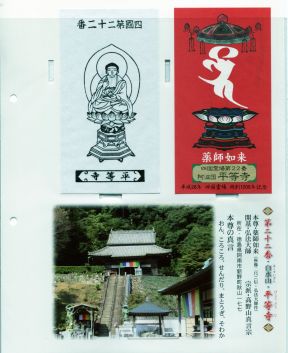

��Q�Q�ԎD���@������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�O�@��t����C�Ƃ̂��ߏ�ň�˂��@��Ɠ����F�̐����N���o�āA���̐��Őg�𐴂߂P�O�O���ԏC�Ƃ����������ł��B

���̈�˂́u�����̈�ˁv�ƌĂ�A������a�C�Ɍ������ƂŒm���Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

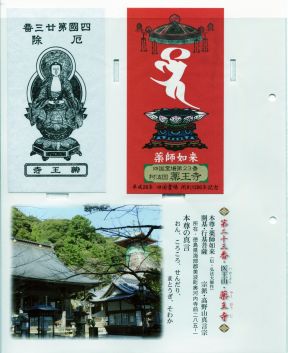

��Q�R�ԎD���@��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�O�@��t��������F�肵�Ė{�����������g�Ō�̎D���őS���I�ɂ�����̎��Ƃ��ėL���ł��B

�j��͂S�S�i�A����͂R�R�i�ŊK�i����邲�Ƃ��ΑK��u���Ă����Ɩ���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

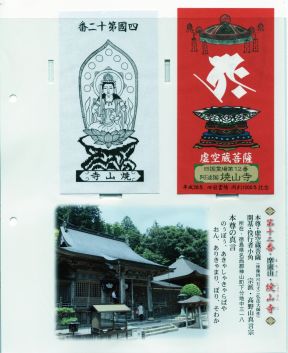

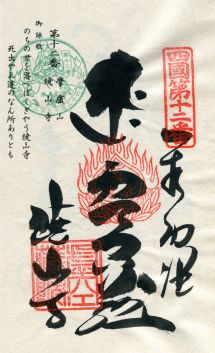

��Q�S�ԎD���@�Ō�����

�@�@�{���@����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@�̂��ڂ��@�����Ⴕ�Ⴋ����@����@���肫��܂�@�ڂ�@���킩

���ˎO�R�̎��@�Ƃ��āu�����v�ƌĂ�Ă���A�y���ŏ��̎D���ł�������u�C�Ƃ̓���v�ɓ���܂��B

�߂��ɂ́A�O�@��t���������@���C�@�����u��~�l�A�v�Ƃ������A������܂��B�u��C�v�̖��O�̗R���ɂȂ������A�ƌ����Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��Q�T�ԎD���@�ÏƎ�

�@�@�{���@�����n����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�������с@����܂����@���킩

���ˎO�R�̎��@�Ƃ��āu�Î��v�ƌĂ�Ă���A��t���C�̈��S�Ƒ勛���F�肵�Č��������̂ŋ��t�̐M�����������ł��B

�P�Q�S�i�̐Βi�̓r���ɂ͏��O�傪����A��h��Ŋۂ݂�ттĂ����ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��Q�U�ԎD���@��������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

���ˎO�R�̎��@�Ƃ��āu�����v�ƌĂ�Ă���A����V�c�̒���ɂ��n���������ł��B

���̋߂��ɂ́A�O�@��t���Ⴂ���C�Ƃ����Ƃ����s����ƌĂ���n������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��Q�V�ԎD���@�_����

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@�܂������ɂ���@���킩

�W����U�R�O���ɂ���_���R�̒����ɂ���R�x���ŁA�y���̊֏����ł��B

�u�^���c�v�ƌĂ���S�T�x�̎Γx�̋}�₪����A�����H�ɂ͓�ɂȂ��Ă���Ƃ���Ă��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��Q�W�ԎD���@�����

�@�@�{���@����@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���т炤��@����@���ǂ�

�V������ɁA�����V�c�̒���ɂ�����@����{���Ƃ��ĊJ�n���ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B

�s���ƌ�����{���̑���@�����͍����P�S�T��������A��ؑ���ł͎l���ōő勉�̑傫���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ���y���䉑�ɂP�W���O�O�����듞�����܂����B

�����͉J���ς�ς炵�Ă������A�قƂ�Ǎ~���邱�Ƃ��Ȃ�������ɎQ�q���邱�Ƃ��ł��܂����B

�R���ڂł悤�₭����Ă����̂ƁA��鎛�̐������Ȃ������̂ŁA����Ȃɔ��Ȃ������B

�T�䂳�A�_�����Ő����Y��Ă������k����̂��߂ɐ���T���ɂ������������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�T�䂳��ɂ͖{���ɓ���������v���ł��B����J�l�ł����B

����ȊO�ɂ��A�F�X�Ƃ���������ł����B

�����͈���ڂƓ�����������A���i����A�T�䂳��Ƃ̑������ł����B

���i���]���Ɏ����Ă����ו��𑗂�Ԃ��Ƃ����̂ŁA�����ꏏ�ɗ]���ȉו�������ɑ���Ԃ��܂����B

�Q�q���Ă��鎞�ɁA�[�D���̒����������������Ƃ���Ă���l�����ĕs�v�c�ł����B�����b��ɂ���Ǝ������A

���D�Ƃ��юD��T���Ă��āu�����v�ɂ���Ƃ������Ƃ������Ă���܂����B

�l�b�g�Ō������Ă݂�ƁA�l�̔[�D�͂��̐l�́u�Ɓv�������p�����ƂɂȂ�̂ł悭�Ȃ��Ƃ������Ƃł����B

�_�����ւ̓��́A�����Č������ׂ����ł����B�������Ԃł͒ʂ肽���Ȃ��Ƃ���ł��B

�V�C�\��ł́A�����̓V�C�͐���݂����Ȃ̂ł悩�����ł��B

�����̏o���͂V���Q�O���ő����]�T������܂����B

�V�C������Ă��Ă悩�����ł��B�������Ɍ������ďo���ł��B

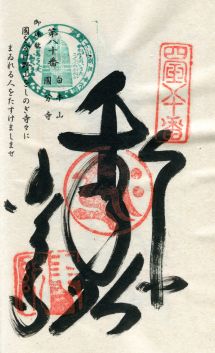

��Q�X�ԎD���@������

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�����V�c�̒����ɂ��n�����ꂽ�������̈�ł��B

�Y��Ȑ��ۂ̒뉀������A�u�y���̑ێ��v�ƌĂ�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�O�ԎD���@�P�y��

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�O�@��t���y����m�{�̕ʓ����Ƃ��đn���������ł��B

�p���ʎ߂Ŕp���ƂȂ������A���a�S�N�ɍċ�����A�����ɂȂ��ėB��̂R�O�ԎD���ƂȂ����Ƃ���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�P�ԎD���@�|�ю�

�@�@�{���@�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@����͂���@�̂�

�����V�c�������F�ɍ��������������Ƃɂ��A���������̐��n�ɒ����ɂ��n�������������ł��B

�u�悳�����߁v�̑m�Ɖ����̗��̕���ł����邻���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�Q�ԎD���@�T�t��

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�y�����̍q�s����D�̈��S���F�肷�邽�߂ɁA��������u�D���̊ω��v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

���t�R�̎R���͔��t�̘@��Ɏ��Ă��邱�ƂɗR�����Ă��邻���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�R�ԎD���@������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�^�c��̖{���E�e������X�c��̔�����V�E�g�˓V�������鎛�ł��B

���͐^���@�ł������A���\�䕔���e���ՍϏ@�ɉ��@���Č��e�̕����ƂȂ��Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�S�ԎD���@��Ԏ�

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�O�@��t�������玝���A�����܍��̎���܂����̂��A���̎��̖��O�̗R���ł��B

�����ɂ́A�۔����̔�@���s�����߂ɑ����̒ꂪ�Ȃ��ۂ���[���Ăꂢ�܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�U�ԎD���@����

�@�@�{���@�g�ؕs������

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@�̂��܂�����܂@����@����@���@�܂��낵�Ⴞ�@���킽��@���炽�@����܂�

�O�@��t����������{�Ɍ����ƌ؋n�𓊂��A���ꂪ���̒n�ɂ������̂Ő����Ɩ��t���������܂����B

�{���́u���̂��s������v�ƌĂ�Ă���O�@��t��̔g�ؕs�����ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�T�ԎD���@���ꎛ

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�O�@��t���܍��L�����F�肵�āA������œ˂��Ɛ������N���o�Ēr�ɂȂ����̂ł�������ɂ��������ł��B

�����̑ٓ������d�߂��������Ɩ���ɂȂ邻���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�V�ԎD���@��{��

�@�@�{���@����ɔ@���E�ϐ�����F�E�s�������E��t�@���E�n����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@�Ȃށ@�ق�@������

�V���̕��ŏĎ��������A�����Q�Q�N�Ɋ�{���Ƃ��čċ�����܂����B

�{����V�z�����ۂɑS��������傳�ꂽ�T�V�T���̌����ȓV��G�������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��R�W�ԎD���@��������

�@�@�{���@�O�ʐ��ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

����V�c�̒���ɂ��A�O�@��t���������ĊJ�n�������ł��B�{���͍O�@��t��ƌ����Ă��܂��B

�l���̍œ�[�ɂ���A�t�߈�т͒ւ̖����Ƃ��Ă��L���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ���������ۃz�e���ɂP�V���S�T�����듞�����܂����B

�c�A�[�ŏ��߂Ċό��Ƃ��Ė�R�O���قǑ��������U������܂����B

���ꎛ�ւ̓��͏ĎR���E�_�����Ɠ������K�[�h���[���ȂǂȂ��⓹�ŋ����R���ł����B���̓����Ԃł͒ʂ肽���Ȃ��Ƃ���ł��B

�Ԃ̎l���H�̎O���͏ĎR���E�_�����E���ꎛ�������ł��B

�V�C�͂悭�A�������������C�����ŎQ�q���邱�Ƃ��ł��܂������A�S���ڂŏ�����J�����܂��Ă��������ł��B

�������܂ł̓��͌��\�Ă��ĉ��K�ɉ^�]���Ă��܂������A���X�O�̎Ԃ��m���m�����Ă��܂����B�������A���̎Ԃ̉^�]��͋C���g���Ă���Ē[�Ɏ~�܂��Ă���܂����B

����Ȃ��Ƃ��S��قǂ���܂��ė\���葁���ړI�n�ɒ������Ƃ��ł��܂����B

�����͂܂���������A���i����A�T�䂳��Ƃ̑������ł����B

�V�C�\��ł́A�����͐���Ƃ������Ƃł悩�����ł��B

�����̒��H�͂U���R�O������ŁA�o���͂V���P�O���ł��B

�V�C�͐���ł��B�������a�ł��B

�܂��́A��������ڎw���ďo���ł��B

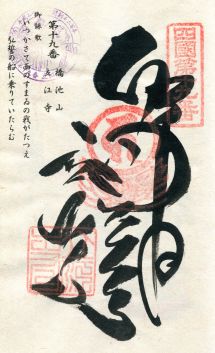

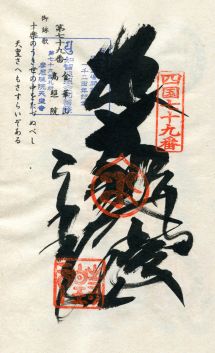

��R�X�ԎD���@������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�����V�c�̒���ɂ�茚�����ꂽ���ŁA�u�C�Ƃ̓���v�̓y���̍��̍Ō�̎��ł��B

�����ɂ́A�u�ڐ�ˁv�Ƃ�����a�Ɍ����Ƃ�����˂�����܂��B�ԋT�`��������A������w�������T��������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

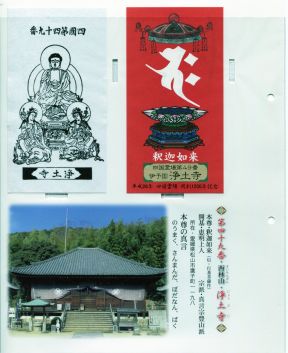

��S�O�ԎD���@�ώ��ݎ�

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

���������������Ă������Ď����A���a�ɂȂ��čČ����ꂽ���̂ł��B

�ɗ\�̍ŏ��̎D���ŁA�u���̓���v�������������܂��B��ԎD������ł������Ɉʒu���Ă��āu���֏��v�ƌĂ�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�P�ԎD���@������

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�����w�����������V�l����슴�Ĉ�ב喾�_�Ƃ��ĊJ�n���A�l�����̑�����Ƃ���Ă��܂��B

�����́A�_���K���F���c��R��͂Ȃ�����������u�O�Ԃ̂���ׂ���v�ƌĂ�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�Q�ԎD���@���؎�

�@�@�{���@����@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���т炤��@����@���Ƃ�

�O�@��t��������O�ƈꏏ�ɓ��{�ɓ�������삪�A��������n�ł��邱�Ƃ�m��J������ł��B

�{���͔n�⋍�̉ƒ{�̎�앧�Ƃ��Č����M�Ă��܂��B�܂��u���������v�ƌĂ�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�R�ԎD���@���Ύ�

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@������l

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�Ԗ��V�c�̒���ɂ�萳����l���J�n���ĂƓ`�����Ă��܂��B

�l�����̒��ԎD���ŁA�u������������v�Ɛe���܂�ČĂ�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�ʊi��W�ԎD���@�\�郖��

�@�@�{���@���ӕ�F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�܂����ꂢ��@���킩

�Ƃ悪�͂��ƌĂ�A�O�@��t����h�������Ƃ����`�����c���Ă��܂��B

�O�@��t�����̉��ň����߂������Ƃɂ������A�Â�������邪�\��ɂ��v�������߁A���̖��O�������Ƃ������Ƃł��B

| ������e��1200�N�L�O��e |

|

�@�@

��S�V�ԎD���@���⎛

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@���s�ҏ��p

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�����V�c�̒���ɂ�艾����n������Ƃ��A�W�����̍⓹���J�������Ƃ����̖��O�̗R���ƂȂ��Ă��܂��B

�F�쌠���̕������J���ďC�����̍��{����ƂȂ�܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�U�ԎD���@��ڗ���

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�s���F���ޗǂ̑啧�J��ɐ旧���A�z���̂��߂��̒n�ɉ��������������Ɠ`����Ă��܂��B

�����ɂ́A�߉ނ̑��Ղ�ɍ��u�����v�╶�M�̋F�肪�ł���u����w��v�Ȃǂ�����܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�W�ԎD���@���ю�

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�s���F�����i�z�q�ʏ��ƂƂ��Ɉ�{�ʓ����Ƃ��đn���������ł��B

�߂��ɂ͍O�@��t������Ō������S�������S�I�̈�ł���u��̕��v������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ���z�e���֊ٕʊ��ɂP�U���S�O�����듞�����܂����B

����̃c�A�[�ŏ��߂ĂP�V���O�Ƀz�e���ɓ������邱�Ƃ��ł��A�����̂�т�Ƃ����C���ɂȂ�܂����B

���܂łōō��̂悢�V�C�̈���ł����B��ςȍ⓹�E�K�i���Ȃ��A�n�v�j���O���Ȃ��{���ɂ�������ł����B

�����͂܂���������A���i����A�T�䂳��Ƃ̑������ł����B

�[�H�͂P�W������Ńo�C�L���O�ł����B�ǂ����Ă��o�C�L���O���Ƃ�������H�ׂĂ��܂��X��������܂��B�ł��邾������𑽂�����悤�ɐH�ׂ܂����B

���㉷��̓��㉷��{�ق͍��܂łQ��������Ă���̂ŁA�����������͂���܂���ł������A�������̎�������A���i����A�T�䂳����ɍs����

�����̂ŁA�����s�����Ƃɂ��܂����B�{�َ��͕̂ς��͂���܂���ł������A����̌����Ȃǐ����ƕς���Ă��܂����B

������A�R�K�̈�ԉ��ɂ�����䂩��́u�V�����̊ԁv�ƓW�����̌��w�����܂����B�����Ō��w���\�ł����B

�L�O�ɂS�l�Łu�V�����̊ԁv�Ŏʐ^���B��܂����B

�V�C�\��ł́A����������Ƃ������Ƃł悩�����ł��B

�o���������͂V���S�T���Ƃ������ƂŁA�C���I�ɂ̂�т�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�{���̒��H�́A�U���T�O������ł܂��܂��o�C�L���O�ł����B

���܂�A�~����Ȃ��悤�ɐ���𑽂߂ɂ�S�|���H�����Ƃ�܂����B

�o���͂V���S�T���ł��̃c�A�[�ň�Ԓx�����Ԃł̂�т�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂����B

���܂ő�������������������͑O���̃R�[�X�Ȃ̂ŁA�����̌ߌ�ɂ���҂�₵���ł������ʂ�ł��B

��S�S�ԎD���@���

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@���_�E���E���l

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�V���V�c�̒���ɂ��A���_�E���E���l�̊J�c�ƂȂ茚���������ł��B

�O�@��t���l�����ł��傤�ǐ^�ł��邽�߁A���D���ɒ�߂��̂Œ��D���Ƃ��Ă�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�T�ԎD���@�≮��

�@�@�{���@�s������

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@�̂��܂�����܂@����@����@���@�܂��낵�Ⴞ�@���킽��@���炽�@����܂�

�W������V�O�O���̓T�^�I�ȎR�x���ŁA�@�ؐ�l�ƍO�@��t�̈�b���c���Ă��鎛�ł��B

�����ɂ́A�{���������q�����A����������č��������ɒ�q��o������R�̒���ɍO�@��t���C�Ƃ������u�����T��v�s�ꂪ����܂�

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��S�X�ԎD���@��y��

�@�@�{���@�߉ޔ@��

�@�@�J��@�b����l

�@�@�{���̐^���@�̂��܂��@����܂@�ڂ��Ȃ�@��

�F���V�c�̒���ɂ��A�Z�\�Z�V�̖��������剾���̎��Ƃ��ĊJ�n���ꂽ���ł��B

�~�����t�A������l�A�ǒ���l�̂R�̑�������A�u�O���@�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�O�ԎD���@�ɑ���

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�F���V�c�̒���ɂ��A�J������ōŏ��͌������ƌ����Ă��܂����B

����ƍj���������Ƃ��Ă�������V���J���Ă���̂ŁA�\�Z�ق̋e�̖�͊�������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�P�ԎD���@�Ύ莛

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�ɗ\�̍��i�̉z�q�ʏ������ƒ���̓���Ƃ��Č������ꂽ���ł��B

����̐m����ɂ́A�^�c��h�̍�̋����͎m��������܂��B�܂��S�q��_���J���Ă���̂ŁA���Y�F��ł��L���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�Q�ԎD���@���R��

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�^�쒷��

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�^�쒷�҂��C�Ŗ\���J�ɂ����Ċω��l�ɍq�C���S���F�肵���Ƃ���~���A���̂̕��߈��Ŏ������������Ɠ`�����Ă��܂��B

�{���͊��q����̋��w�̍���ŁA�{���͐^�쒷�҂����_�R�Ō������ω������ٓ��ɔ[�߂�Ă���\��ʊω����ł��B�ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�R�ԎD���@�~����

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

���q����ɕ��ɂ��Ď����A�]�ˎ���Ɍ��݂̒n�ōċ�����܂����B

�L���V�^�����U������A���r�ܘY�̍�Ƃ����鋐��ȗ��̒������{���ɂ���܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�S�ԎD���@������

�@�@�{���@�s������

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@�̂��܂�����܂@����@����@���@�܂��낵�Ⴞ�@���킽��@���炽�@����܂�

�O�@��t���A�M�Ɗw��̒��S����Ƃ��ĉ~�����Ɩ��t���čċ����܂����B

�����͖����ېV�܂ʼn~�����ł������A�T�R�ԎD���ƊԈႢ�������đ��̂̉������ɉ��߂������ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�T�ԎD���@����V

�@�@�{���@��ʒq���@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@�Ȃށ@�����������傤�Ԃ�

��O���ɂ����R�_�_�Ђ̕ʓ��Q�S�V�̈�Ƃ��đ�O���Ɍ�������܂����B�B

�Q�q���s�ւȂ��ߌ��ݒn�Ɉړ]���܂����B���\�������Łu�V�v���������͂����̈�����ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ���������ۃz�e���ɂP�V���Q�O�����듞�����܂����B

���H��A�S�X�ԎD���őO���R�[�X�Ɛl�����ƕʂ�A�V���Ɍ㔼�R�[�X�̐l�����ƍ������܂��B��������Ƃ͂����ł��ʂ�ł����B

�������悢�V�C�̈���ł����B�S�T�ԎD���̊≮���͖{���܂ō⓹�A�K�i�������Ԓ����Ă��������Ƃ���ł����B

�����̃n�v�j���O�͑��R���Ŏ�����������Ă���P���Ԃ��X���b�v���Ă��܂������ŗ����������Ă��܂��܂����B

����ڂ̐ؔ����Ɠ����悤�ɒj���w���Ԃ������ĉ��Ƃ���Ԃ����ł��A�����ɒE�o���邱�Ƃ��ł��܂����B

�����̏h���ꏊ�̍������ۃz�e���͍��܂ň�ԗǂ��z�e���ł����B�������A�X���b�p�ŕ����̊O�ɏo��Ȃ������̂ł�����ƕs�ւł����B

�[�H�́A�a�H���m�H����I�Ԃ��Ƃ��ł��A�a�H�ɂ��܂������ƂĂ��������������ł��B

�����͏��i����A�T�䂳��A�����č�������͎�������ɑ����Ē|�c����Ƃ̑������ł����B

�V�C�\��ł́A����������Ƃ������Ƃł悩�����ł��B

�o���͖����͂V���Q�O���Ƃ������ƂŁA�����̂�т�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�{���̒��H�́A�U���R�O������ł܂��܂��o�C�L���O�ł����B

�܂��A�~����Ȃ��悤�ɐ���𑽂߂ɂ�S�|���H�����Ƃ�܂����B

�o���͂V���Q�O���őR����ڎw���܂����B

�V�C�\��ł͍����܂ŗǂ����A��������͉J�̗\��Ȃ̂ō�������Q�q����Ƃ��Ɂu�����A������͉J���ӂ�Ȃ��悤�Ɂv�F�肷�邱�Ƃɂ��܂����B

��T�U�ԎD���@�R��

�@�@�{���@�n����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�������с@����܂����@���킩

�~�a�V�c�̒���ɂ��V�����N�ɑn�����ꂽ���ł��B

�R���̖��͉����n���o���̏\�吿��́u���l�Y�v����Ƃ������̂ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�W�ԎD���@��V��

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�z�q�狻

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�V�q�V�c�̒���ɂ��A�C����R�O�O���̍��R��ɉz�q�狻���n���������ł��B

���a�Q�Q�N�ɏĎ����Ă��܂��܂������A���a�Q�W�N�ɍČ�����܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�V�ԎD���@�h����

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

����V�c�̒���ɂ�茚�����ꂽ���ŁA�����͐ΐ��������{�̕ʓ����ł������A�����ɐ_�������Ō��ݒn�Ɉڂ�܂����B

���ɂ́A�P�W�O�O�N�ɋ�B����̂��H����̔[�o�������݂��c���Ă��邻���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��T�X�ԎD���@������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����܂Ƃ����@���킩

�����V�c�������ɂ��S���ɑn�������������̈�ł��B

�O�@��t�͂��̒n�ɒ����؍݂��Čܑ呸�̉摜�ꕝ���[���������ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�P�ԎD���@������

�@�@�{���@����@��

�@�@�J��@�������q

�@�@�{���̐^���@����@���т炤��@���炾�ǂ�

�p���V�c�̕a�C�������F�肷�邽�߁A�������q���n���������ł��B

���a�T�P�N�ɃR���N���[�g����̌��������݂���A�P�K����u���A�Q�K�ɖ{���A��t��������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�Q�ԎD���@�����

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�����V�c

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�����V�c�̒���ɂ��n�����ꂽ���ł��B�����ɂ͐^�������Ă��ŌÂ̐̕H�̕W��������܂��B

�l�����\�������̎D���̒��ŁA�B��l������ɔ�����̎D���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�T�ԎD���@�O�p��

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�W����S�R�O���̕��ΎR�̒����ɂ���ɗ\�̍��̍Ō�̎D���ł��B

�얀�d�Ղ����݂̎O�p�̒r�ŁA���ꂪ���݂̎����̗R���ɂȂ��Ă��邻���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�S�ԎD���@�O�_��

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@���s�ҏ��p

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�ΒȐ_�Ђ̕ʓ����ʼn����������y�q���ŁA���̎������y�q���ł��B

�ΒȐ_�ЂƐΒȎR����鎛�Ŗ��N�R�J���ɂ͑S������s�҂��W�܂�܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�O�ԎD���@����

�@�@�{���@����@��

�@�@�J��@���s�ҏ��p

�@�@�{���̐^���@����@���т炤��@����@���ǂ�

�����{�ō���̐ΒȎR�̕W����V�O�O���ɂ���A���s�ҏ��p���J������ł��B

�R�x�M�̒n�ł���l�����ő勉�̓�Ƃ��Ēm���A�V���N�i�Q�̖����ł�����܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�R�ԎD���@�g�ˎ�

�@�@�{���@������V

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�ׂ��@����܂�@���킩

�O�@��t�����̒n��K�ꂽ�ہA������w�������A���̖ŎO��������ň��u�������������ł��B

�ŏ��͍�{�R�ɂ��������A���ŏĎ������N�Q�N�Ɍ��ݒn�ɍċ����ꂵ�܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ�����̗��������������ɂP�V���O�O�����듞�����܂����B

�������㔼�R�[�X�̐l�����������Ă���A�Ȃ����njo�����܂������Ȃ��Ȃ�܂����B�����Ƃ�����������Ȃ��̂��悭�킩��܂���B

�������܂��܂��̓V�C�̈���ł����B�n�v�j���O�͂Ȃ��A�����Ȉ���ł����B

�������ւ͗L�����H�̕���ѓ���ʂ�܂������A�����R����o�肱�����Ԃł͒ʂ肽���Ȃ��Ƃ���ł��B

�g�ˎ��ł́A�u��߉����v���c�A�[�ňꏏ�̕F�₳�狳���Ă��炢�܂����B

��߉����́A�ΐF�̉Ԃ��炩���A����ɗΐF�͔���ĉ��ΐF���物�F�ɂȂ�A�₪�Ē��S�����؏�ɐԂ��Ȃ���������ł��B

�h�ɂŃe���r�����Ă�����A���́u��߉����v�̃j���[�X������Ă��܂����B

�[�H�́A�P�W���R�O������ł��B���̊Ԃɐ������܂��Ă����̂ŁA���݂̃R�C�������h���[�Ő�������܂����B�B

�����͏��i����A�T�䂳��A�|�c����Ƃ̑������ł����B

�V�C�\��ł́A�����Ɩ�����͉J�Ƃ������Ƃʼn��Ƃ��J�����͍~��Ȃ��łق����Ǝv���܂����B�B

�V���ڂŁA��ꂪ���܂����̂��Q�P���ɂ͐Q�Ă��܂��܂����B

�{�����A���V���̏o���ł��B���\���̏o���������ĉו��̐�������ςł��B

�������V�C���܂�悭�Ȃ��݂����ł��B�J�͍~���Ăق����Ȃ��ł��B

�܂��A�ŏ��ɉ_�ӎ����[�v�E�F�C�̂W�F�O�O���̕ւɏ�Ԃ��ĉ_�ӎ���ڎw���܂����B

���V��������A���[�v�E�F�C����̌i�F�͂������Ȃ̂ł����A�������c�O�A�܂��ł��B

��U�U�ԎD���@�_�ӎ�

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�_�ӎ��R�̎R���߂��ɂ���A���ōō���̖�X�Q�O���̎R�x���ł��B

�]��ŏ��̎D���ŁA��������u���ς̓���v�ɓ���܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�V�ԎD���@�勻��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�F��O����������̂��߁A���厛�����Ƃ��ēV������Ɍ������ꂽ���ł��B

�����́A�^���@�Q�S�V�ƓV��@�P�Q�V�����������ɂ����@���w�̎��@�Ƃ��ĉh�����Ƃ������Ƃł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�O�ԎD���@�{�R��

�@�@�{���@�n���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���݂�Ɓ@�ǂ͂�@����@�ς����@���킩

����V�c�̒���ɂ��A�O�@��t�����ƒ�����F�肵�Ĉ��Ō��������Ƃ���Ă��鎛�ł��B

�{���͗��ŌÂō���Ɏw�肳��A�m����͏d�v�������ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�W�ԎD���@�_�b�@

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@���؏�l

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�Ւe�R�̋Ւe�����{�̕ʓ����Ƃ��đn���������ł��B�����̐_���K���Ŋω��������Ɉړ]���܂����B

1�̋����ɂQ�̎D���ƂȂ�A�����ɂȂ��Ė{���E��t�����������܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��U�X�ԎD���@�ω���

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@���؏�l

�@�@�{���̐^���@����@����肫��@���킩

�U�W�ԎD���Ɠ������؏�l�ɂ��J�n���ꂽ���ŁA�ŏ��͐_�{���Ɩ��t�����Ă��܂����B

�O�@��t���{��������Ŋω����Ɖ��߂U�X�ԎD���ƂȂ�܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�P�ԎD���@��J��

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�W����R�W�O���̖�J�R�ɂ���A�����V�c�̒���ɂ��s���F���J������ł��B

���̖�J�R�͋��R�ƉP�䖁�R���ƂƂ��ɎO����Ƃ���Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�R�ԎD���@�o�߉ގ�

�@�@�{���@�߉ޔ@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@�̂��܂��@����܂@�ڂ��Ȃ�@��

��ʂ̉�q�t�R�ɂ͍O�@��t�̂V�̎��̓`�����c���Ă��܂��B

�̐g��������g�𓊂���ƓV���Ǝ߉ޔ@��������O�@��t������~�߂��Ƃ����`���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�Q�ԎD���@��䶗���

�@�@�{���@����@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���т炤��@����@���ǂ�

�O�@��t�������玝���A����������䶗����[�����������f���ɍċ��������ł��B

�߂��ɂ́A���s�@�t�����������u���s���v������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�S�ԎD���@�b�R��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�O�@��t�����̒n������Ă���ƘV���҂��u��������n�Ȃ�v�ƍ������̂ł����Ɏ���n�������ƌ����Ă��܂��B

�{���͖��Z�r�C�z�̍ہA�H���̐��A���F�肵�čO�@��t������t�@���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�U�ԎD���@���q��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�a�C���P

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�O�@��t�̉��̒q�ؑ�t�̑c���a�C���P���J������ł��B

�ŏ��͓��P���Ə̂��Ă������A���V�c�̒����ɂ����q���ɉ��߂�ꂽ���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�V�ԎD���@������

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�a�C����

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�a�C�������������������Ė���˂�Ɠ�����E���Ă��܂��A�K�̖Ŗ�t�@�����@��Ɠ��ꂪ�����Ԃ����Ƃ����`�����c���Ă��܂��B

�����̎q���O�@��t���������Ď����ʼn����������������ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�W�ԎD���@���Ǝ�

�@�@�{���@����ɔ@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�O�@��t�����g�̑���A����̐���������̂ŁA���̑��́u������Ñ��t�v�Ƃ��ĐM����Ă��܂��B

��Տ�l���������A�O������ƂȂ莞�@�ɉ��@���ꂽ�̂ŁA�����͎l�����B��̎��@�̎D���ɂȂ�܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�T�ԎD���@�P�ʎ�

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

������A���Ă����O�@��t����c���̂��ߌ����������ł��B

����R�����Ƌ��s�����ƂƂ��ɍO�@��t�䂩��̎O����Ղ̈�ōO�@��t�a���̒n�ł�����܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ���P�ʎ��h�V�ɂP�V���R�O�����듞�����܂����B

�����͓V�C�\��ł͈�����J�ł������A���X�p���p�����邭�炢�ł��܂�P���w�����Ƃ��Ȃ������ł��B�ǂ������ł��B

��J���ł́A���߂ēo�R�o�X�ɏ�芷���ĎQ�q���܂����B

�܂��_�b�@�ł́A���߂āu���ڑҁv���A�����̔[�D�ƍ����o���Ă���A���p���Ƃ����̃y�b�g�{�g�����܂����B

�����͏��i����A�T�䂳��A�|�c����Ƃ̑������ł����B

�����ɂ̓e���r���Ȃ��A���Ǝ��u���V�͔��X�łT�O�~�Ŕ����܂����B���܂ł̏h�ɂł͈�ԗǂ��Ȃ��ł��B

�����P�ʎ��͎��q���œ����Ă������̌������łR�����قǏZ��ł����Ƃ���āA�������������ł��B

�V�C�\��ł́A�������J�Ƃ������Ƃō����Ɠ����悤�ɂ��܂�J�͍~��Ȃ��łق����Ǝv���܂����B

�����̏o���͂V���R�O���ł����A���̋s�ɎQ������̂ō����̓��ɉו��̐��������܂����B

���̂U�������e���Œ��̋s������܂����B

���̌�U���T�O�����璩�H�ŁA�V���R�O���o���ōQ�������������ł��B

�V��͂��܂�悭�Ȃ��悤�ł��B����Ɠ������炢�̎��X�p���p�����x�ɍ~�邭�炢���Ƃ����̂ł����A����t���܂ɂ��肢���邵������܂���B

��W�R�ԎD���@��{��

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�`���m��

�@�@�{���̐^���@����@����肫��@���킩

�ޗǕ����̑b��z�����ƌ�����`���m�����n���������ł��B

�n�����������͑�ƍ����Ă��܂������A�s���F�ɂ���{���Ɖ�������܂����B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�O�ԎD���@������

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�����V�c�̒���ɂ��S���Ɍ������ꂽ�������̈�ŁA�]��̍������ł��B

�{���͍���Ɏw�肳�ꂽ���q�̌����ł��B�܂��A�����͑n����������c���Ă���l���ő�̏��ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��V�X�ԎD���@�V�c��

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

1164�N�ɔ����_�Ђ����c����A���̕ʓ����ƂȂ�܂����B���ԏ�̍��ɂ���̂͂��̐_�Ђ̒����ł��B

�߂��ɂ́A�u���\��̐�v������A���̐����ŗ�₵���u�Ƃ���Ă�v�͗L���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�P�ԎD���@������

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�ܐF��̒��̔���R�ɍO�@��t���������đn���������ł��B

�{���́A�O�@��t�̉��̒q�ؑ�t�~���������ϐ����ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�Q�ԎD���@������

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�ܐF��̒��̐�R�ɍO�@��t���������đn���������ł��B

�{�������؊����F������������Ƃ��獪�����Ɩ��t����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�S�ԎD���@������

�@�@�{���@�\��ʐ��ϐ�����F

�@�@�J��@�Ӑ^�a��

�@�@�{���̐^���@����@����@����܁@���肭

�Ӑ^�a�オ������s�ւ̍s���r���ʼn����ɗ�n���������ĊJ�n���ꂽ���ł��B

���̉����͌����̒d�m�Y�̐킢�̌Ð��ŁA�ߐ{�^��́u��̓I�v�͗L���ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�T�ԎD���@���I��

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@����肫��@���킩

���܌��R�ɂ���A�P�[�u���J�[�𗘗p���ĎQ�q���܂��B

�O�@��t�����ɍs���O�ɔ��I�߂ė��̖������F�肵�A�A����ɔ��I�������ɐ������Ă����̂Ŕ��I���Ɩ��t����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�U�ԎD���@�u�x��

�@�@�{���@�\��ʊϐ�����F

�@�@�J��@�����s�䓙

�@�@�{���̐^���@����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�V���V�c�̌��̓����s�䓙�������A�C���������ł��B

�{���́A�ω���F�̉��g�Ƃ���ꂽ���t���Y�����Ă�����ō��ƌ����Ă��܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

��W�V�ԎD���@������

�@�@�{���@���ϐ�����F

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@����肫��@���킩

�{���́A�s���F���얲���������k���Ő��ω����������̂ł��B

�ŏ��͐^���@�ł��������ŏĎ����A�Č���ɓV��@�ɉ��@����܂����B�u�Ì�O�̒ˁv������܂��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

�{���̏h���ꏊ���V����ό��z�e���ɂP�U���S�O�����듞�����܂����B

�����͍���Ɠ����œV�C�\��ł͈�����J�ł������A���X�p���p�����邭�炢�ł��܂�P���w�����Ƃ��Ȃ������ł��B�ǂ������ł��B

�������ł́A���߂Đ������܂����B�B

�����͏��i����A�T�䂳��A�|�c����Ƃ̑������ł����B

�������l���Ō�̏h���n�Ȃ̂ŁA���X�Ŏl���̂��y�Y���܂����B�܂��A���܂łɔ����Ă������y�Y�ƈꏏ�ɑ�}�ւŎ���ɑ���܂����B

���悢�斾���̑�E���Ō���ł��B���������悤�ŒZ�������ł��B

�V�C�\��ł́A�����͎l���͐���ō���R���V�C�͗ǂ��݂����ł��B

�����̏o���͂V���R�O���Ȃ̂ŁA�����]�T������܂��B�A

���H�͂U���R�O������ŁA�o���͂V���R�O���ł����B

�����͂��悢��l�����\�������̍Ō�̎D���̑�E���Ō���ł��B

���̌�́A��������t�F���[�ɏ��a�̎R�܂ŁA�����č���R�Ɍ������܂��B

��W�W�ԎD���@��E��

�@�@�{���@��t�@��

�@�@�J��@�s���F

�@�@�{���̐^���@����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Â����珗���̓��R���������̂Łu���l����v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�W����V�W�O���̖�R�̒����ɂ��锪�\���������̌���̎��ł��B

| ������e��1200�N�L�O��e | ����� |

|

�@�@�@

|

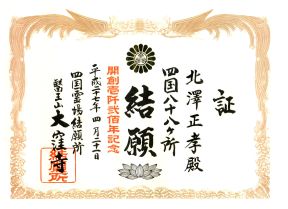

����ŁA�l�����\���ӏ��̗��̂��ׂĂ̎D������邱�Ƃ��ł���������Ƃ��ł��܂����B

| ����� |

|

�@�@

��t���̒n���ɂ͂������݂��ł��铹�ꂪ����܂��B���\�������̏����Ȗ{�����J���A�������ΎQ�q�Ɠ��������v��������ƌ����܂��B

���̑�t������q���܂����B�܂��A����̎���œ��ʉ������邱�Ƃ��ł��܂����B

�����`����P�P�F�O�O������C�t�F���[�ɏ��A�a�̎R�`�ɂP�R�F�O�T�ɓ������܂����B

�a�̎R�`����W�����{�^�N�V�[�ō���R���̉@�Ɍ������܂���

����@����R���̉@�@

����R���̉@�͍O�@��t����̒n�ł��鐹�n�ł��B

�����ł���t���܂ɁA�����Ɏl�����\���ӏ��̗��̂��ׂĂ̎D������邱�Ƃ��ł������Ƃ���܂����B

�P�U������s��ꂽ�ݓ�������w�����Ƃ��ɁA�܂��ꂽ�U���^�悭��ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�{���̏h���ꏊ������R�̏h�V�{���@�ɂP�V���R�O�����듞�����܂����B

�����͓V������Ă�������ł����B

�l�����\�������̗�ꏄ����I�Ղł��B����R���̉@�ł́A�ݓ�������w���邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�l�̑������Ƃɂ͂т����肵�܂����B

�ݓ�������w���Ē��ԏ�ɖ߂�Ƃ��ɁA�S���R�[�X�̂V�l�Ƙb�����Ȃ�������Ă�����Ȃ��铹���ԈႦ�Ă��܂��A���m�����ԏ�ł͂Ȃ��A

��m�����ԏ�̕��ɍs���Ă��܂��A�W�����Ԃɒx��Ă��܂��܂����B

�h�ɂɓ���O�ɒ��{���ʓ��ɗ�����荂��R�̂��y�Y���܂����B�����ʼnב���p�̒i�{�[�������炢�h�ɂłł��邾����������̉ו����l�ߍ��݂܂����B

�����͕W�����W�O�O��������A�ƂĂ����������ł��B�����ɂ͐Ζ��X�g�[�u������A���܂�ɂ������̂Ŏg���܂����B

�����͂����̒ʂ菼�i����A�T�䂳��A�|�c����Ƃ̑������ł����B

���悢�斾�����P�O���P�P���̃c�A�[�̍ŏI���ł��B���������������ȁB

�����̏o���͂V���T�O���Ȃ̂ŁA�������Ƃ������Ƃ���ł����A�ו��̐����ȂǂŖZ���������ł��B

���̂U������ŁA�{���Œ��̂��߂ɎQ�����܂����B

���̌�ɒ��H�ł����B�����͒h�㉾���Ƌ����̌��w�ł��B

���̂V���T�O���ɏo�����A����̒��{���ʓ��ɗ������A�ו��̔����葱�������܂����B

���������@

�h�㉾���@

�@�@172�N�Ԃ�ɍČ����ꂽ����@

�@�@������{����t�@����J���@

�@�@���{�哃���q

�����@�@

�@�@�{���@���ӕ�F

�@�@�J��@�O�@��t

�@�@�{���̐^���@����@�܂����ꂢ��@���킩

| ������e |

|

�@�@

����ƂȂ�����C�̕ꂪ�A���q�̋�C���J��������R����ڌ��悤�Ƃ���ė������A��������R���͏��l���ƂȂ��Ă������߂����ɑ؍݂���炵�Ă��܂����B

��C�͂Ђƌ���9�x�͕K������R�������ĕ��K�˂Ă����̂ŁA���̕ӂ���u��x�R�v�Ɩ��Â���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

�Q�P�N�Ɉ�x��J������鍑��̖��ӕ�F���������邱�Ƃ��ł��܂����B

����Ńc�A�[�͖��É��w�Ɍ������ďI���ł��B�\��ł́A���É��w�P�X���O�O������̓����ł������A�P�T���R�O���߂��ɂ͓������܂����B

����ɂ́A�P�W���߂��ɋA��邱�Ƃ��ł��܂����B�O��̎l�����\�������̕H�����ł��A�喞���ł��B

�l���H���̋L�O�Ɏ���ɂ��̗��ŏ��߂Ēm�����u��߉����v���l�b�g�ōw�����ĐA���܂����B

���ɂȂ邩�킩��܂��A���x�́u�����H�v���ƍl���Ă��܂��B